第4章 独居体験入居における調査

第1節 独居体験入居に至る経過

1.独居体験入居に至るまでの経緯

今回の独居体験を行うにあたり、対象施設の利用者に対して2008(平成20)年8月4日に説明会を行った。この説明会では、実際に使用するワンルームマンションのスライドを見せながら行った。具体的な介助内容や費用に関することなど利用者の不安となるものをあげていただき、出来る限り施設よりも良い環境を整備することを意識した。詳細に関しては以下の通りである。

| 推進事業入居利用説明会 |

| 第1回 2008(平成20)年8月4日(月)第一回12:30~ 参加者14名 第2回 13:30かしの木ケアセンター内多目的ホールにて 参加者 5名 計19名の方が説明会に参加 |

| 質問事項 |

|

Q 鍋やかまなどは用意してくれるのか? A 鍋などは法人で用意しますが、電子レンジは検討中です。 |

|

Q ご飯3食はどこで食べるのか? A 朝、夕はアパートで食べるが、お昼はかしの木で食べます。ただし、朝夕は何を食べようが自由ですが前もってケアプランを作成します。 |

|

Q かしの木に来る来ないは自由なのか? A 基本的にはかしの木を利用してほしい。もし利用しないとなるとホームヘルパーの利用が必要になってくる。かしの木の職員数では難しい。外部に依頼するにもなかなか人が集まらない。だから、日中はかしの木を利用していただきたい。しかし強制ではない。 |

|

Q 病院の通院は今までどおりか? A 定期通院は今までどおりです。ヘルパーの入る時間は決まった時間なので、一人の時間は増えます。緊急でなければなかなか呼ぶことは出来ません。ボタンやマルチケアコールで叫ぶなりで緊急を知らせたときに駆けつける仕組みになる。お茶をいれてほしいなどで呼ぶのはやめていただきたい。 |

|

Q 部屋の鍵は、自分と誰が持つのか? A ご本人と居宅介護事業者(ヘルパーステーションかしの木) |

|

Q ヘルパーはかしの木から来るのか? A 基本的にはかしの木から行きます。しかし、手が回らないときは他事業所に依頼します。 |

|

Q 介護者は同一アパート内の一室に在中するのか? A アパートの管理人はいますが、介護をするということはありません。 |

|

Q 管理人は緊急に対応できるのか? A 対応できるが、緊急時は先ほど話した簡易ナースコールなどで対応し、身近な人が対応します。最悪でもかしの木に直通できるようにします。 |

|

Q 夜間の緊急時にかしの木から来れるのか疑問が残る。 A 緊急の場合は消防署に直通も考えています。「緊急」の次元ですが、かしの木での緊急性と消防署を呼ぶ緊急性とのすりあわせが必要になってくる。 |

|

Q 夜間急におなかが痛くなった時は? A かしの木から管理職に連絡が入るようになっています。そのものが駆けつける。かしの木から行くことは難しい。 |

|

Q 夜間にトイレに行きたくなった場合は? A それもある程度ケアプランの中に載せておくしかない。何時に体位交換し、何時にトイレ介助をおこなうのかケアプランに前もって作成しておかないと、その時間に誰か(ヘルパー)が来るので必要。 |

|

Q しかし、緊急に行きたい場合もある。 A それは難しいと思われる。在宅の例をあげても介助の時間は決めてある。しかし、今回はきめ細かく対応できるようにしてある。この調査を通じて提言できればと考えている。 |

|

Q 見学に行きたい A 見学は実施します。 |

独居体験説明会を終えて、実際に現地を見るため見学会への参加希望をこの場で取ることとした。実際に見学を希望する人は9名いたが、今回希望しなかった10名の方に関しては、この説明を聞いても、現地を見てみたいという気分にはなれなかったようだ。今回、独居体験の希望をしなかった利用者と見学会を希望した利用者の理由を聴くことが出来たので、以下に書き出してみた。

見学会を希望しなかった利用者の理由 10名

| ・トイレの不安がある(二人トランスじゃないといやだ) ・電動車椅子だから回転できるスペースがないから ・最近手の痛みと視力の低下が気になるから ・このまま施設を追い出されそうだから ・見学にいかなくても無理だと分かる、行きたくない ・施設の中の方が安心、一人の時間が不安 など |

見学を希望する理由 9名

| ・とりあえず見てみたい ・好きなものが食べたいから興味がある。 ・外出がしたい ・トイレと出入り口を見てから判断したい ・キッチンを見たい など |

説明会が終わった時点で独居体験を決めている方はいなかった。

興味はあるが、不安が多い様子(特に緊急時、排泄に関して)。とりあえず見学会に行って、見てから考えようという意見が多かった。また、この事業に参加すると施設を追い出されるという噂が利用者の間で流れたようで、誤解ですという説明を数名の利用者にした。

マイナスのイメージを持たれている方が多いようで、見学希望が9名という人数に減った大きな理由だと思われる。

次に、2008(平成20)年8月23・24日に実際行われたワンルームマンションの見学会において、利用者から出された質問や意見、その風景などを以下の通り紹介する。

現地見学会 2008(平成20)年8月23日(土)、24日(日)の二日間 参加者 5名 質問事項 Q カーテンは? A 取り付けます。 Q 騒音は? A 線路が近いため、多少電車の音はしますが窓をしめると気になるほどではないと思います。 Q 洗濯してもいいか? A 洗濯機の設置を検討します。

Q 電気はスイッチだけ? A 部屋の電気はリモコンがついており、ベット上で消せます。 Q コンロはガス?電気? A ガスです。 Q ウォシュレットはないんですか? A 検討します。 Q シャワーを浴びてもよいか? A 入浴は基本的にかしの木で行ないますが、ご自分で入れる方は入っていただいてかまいません。 |

意見

・トイレがせまい

・ベットを入れたらせまくなる

・ベランダの物干し竿が低くて手が届くから良い

・インターホンが高い位置にあるから取りづらい

・建物の入り口の階段の部分が低くて頭がぶつかる

|

8月24日(日) 13:30~15:30 参加者 4名

質問事項 Q 電気はスイッチだけ? A 部屋の電気はリモコンがついており、ベット上で消せます。 Q ご飯を食べるテーブルはないのか? A 設置します。 Q トイレの手すりは? A 一人一人必要な位置に取り付けます。 Q ナースコールは? A 携帯電話をお渡しし、ワンボタンで直接かしの木に電話がつながるようになってます。 Q 掃除はしてくれるのか? A 必要に応じ援助しますが、ご自分で出来るところはお願いします。

Q この建物の一階は何部屋あるのか? A 101、102、103、105、106の5件です。 Q テレビ台はあるのか? A 設置します。 Q コンロはガス?電気? A ガスです。 Q 他の部屋の間取りは? A 若干、キッチンの位置など異なりますが、広さなどは一緒です。 Q パソコンを持ってきてもよいか? A 持ち込んでもかまいませんが、インターネットは契約しないと使えません。(後日施設負担で設置を決定・通知する) |

意見

・建物の入り口の階段の部分が低くて頭がぶつかる

・キッチン、トイレ、洗面所がせまくて入れない

・全体的に思っていたよりせまい

現地見学会後、9名中6名の方より申請書が提出された。3名の方が、申請書未提出となった。詳細に関しては下記の通りである。

|

申請書提出 提出者 計6名 未提出者 計3名 |

申請書提出に結びつかなかった理由の所見

見学会参加者から多く聞かれたのが、思ったよりもせまいという意見だった。一般的なワンルームはこのくらいの大きさでむしろ駅前なら立地条件はよい方であるという説明をしたが、不満な様子が見られた。施設環境は、通路幅や、集団スペースが広く作ってあり、比較した場合住みづらく感じたようだ。また、一般住宅の場合、バリアフリーではない点、日常生活用具や設備不足によって介護が多く必要になるとの意識も働いた。実際にそこに住んでいる障害者がいるという話にも、自分より動けるから、自分より障害が軽いからと、自分に置き換えず他人事のような返答が多かった。

申請する事を躊躇っていた1名の方の理由がキッチンが使えないとの理由だったためキッチンが使える間取り(106号室)を説明し、トイレの位置もポータブルを使うなど、工夫をすれば使えるのではと話をすると、ポータブルは使いたくないが実際にその部屋に行ってみて判断したいと申し入れがあった。そこで2008(平成20)年8月26日(火)10:00~ 再度見学に行くこととする。再見学会後、申請の話をするが、水周りは使えるが、排泄に対しての不安が大きいとの理由で未提出となった。詳細、風景は下記の通りである。

|

再見学 2008(平成20)年 8月26日(火)10:00~11:00水周りの使用、トイレの検討のため106号室への見学を再度おこなう。   |

見学後、話を聞くが申請をしなかった。

| 理由 ・水周りは使える、車椅子がはいれるので問題ない ・トイレがどうしても入れないし、施設でやっと一人で出来るようになったのにまた、介助が必要になってしまう。 ・ポータブルはやっぱり抵抗がある。 |

申請書提出者の内の1名の方に独居体験を希望した理由を聞くことが出来たため以下に書き出してみた。

|

独居体験を希望した理由 2008(平成20)年12月12日(金)19:30~20:00 :独居体験を希望した理由を聞かせてください? |

施設への、睡眠妨害、入居者同士の人間関係、職員から文句を言われるなどの不満から一人になりたいという要望がでたと思われる。一人になりたいという思いは最近の事ではなく前から思っていたようで、少し言うのをためらっていたように思えた。その背景に団体生活が自分にあっていないことは分かっている、でも何か文句を言ったら追い出されるのではないかいう疑念がある。最後に呼び止められ、あわてている様子からそう感じた。また、アパートに行くにあたってプラスな発言がまったく聞けなかった背景にそれが根強くあるように感じた。だが、マイナスな発言をしながらも、独居体験を希望している。団体生活から抜け出たいという思いが感じられる。

申請書提出者6名のご家族の方々に2008(平成20)年9月1日(月)今回の独居体験の説明を行い、仮同意をいただいた。この内の1名のご家族より、本人がよく理解せず応募しているため同意することができないとの返事をいただいた。詳細については下記の通りである。

|

ご家族の同意2008(平成20)年9月1日(月) 不同意のご家族1名 身体障害と知的障害(中度)の重複の方 |

申請書提出者6名⇒ 仮同意 5名

不同意の家族について

| 家族と本人の関係性は良好で、施設にも1カ月に1回程度は面会に来る。本人に知的の障害があり、このような決定をすることに関しては、今まで全て兄が決定してきた経緯がある。ただし、その決定をする際には本人の意向を聞かないで決定してしまうことが多いように感じる。 |

申請書提出者のうち家族の同意が得られなかった1名を除く5名の方を対象に2008(平成20)年9月3日(水)審査会を行う。審査会の結果4名の方に内定通知を渡すこととなった。今回内定がでなかった1名に関しては施設内において転落の事故を繰り返し起こしている方である。また、タバコの不始末等も多く見られるため、見守り介助が少なくなる環境ではリスクが非常に高いと判断したため今回は見送る形となった。詳細は下記の通りである。

|

審査、内定 審査 2008(平成20)年9月3日(水) 関統括施設長、山本施設長、工藤にて体験入居者を決定した。 |

上記の流れが説明会から内定までの経過である。説明会19名→内定者4名となった経過を考察した。

申請を行わなかった方は、介護不安、住環境への不満などの意見が多かった。説明時、特に強調して、外出の機会や時間に縛られない生活を話したが、その点について楽しみだという方はいなかった。施設生活における安心、安全がアパートでは確保されないかもしれないという意識が勝っていたように思える。独居体験を希望する人数が入居希望説明会の19名から6名まで減った理由の多くはそういった心境があったのではないかと思う。また、参加することによって、施設を追い出されるのではといううわさが流れたことは、今後さらに調査分析していくことが必要と考えている。

今後、体験入居を終えた利用者が体験したことを多くの利用者に話し、アパートでの一人暮しの楽しさ、自由さ、または大変だったことなどを実際に体験した情報として提供してくれたら、もっと興味を持つ人が増えると考えられる。

第2節 調査対象者と調査方法の一覧

1)調査対象者の選定理由

対象者を選定するにあたり、①夜間帯において医療的ケアの必要のないこと、②障害が重度もしくは軽度という障害程度区分等を勘案して判断しないこと、③独居体験に対しての希望意識の高い方、という3点について着目をした。今回、調査研究の対象に決まった方は前述したように、独居体験入居説明会、見学会への参加を経て、不安な気持ちを抱きつつもその反面にも持ち合わせた、慣れた施設での安心・安全な生活ではなく、新しい環境において新たな発見、自分の可能性に挑戦してみたいという(第4章第3節参照)、自らの意思にて独居体験入居を希望された方を、調査研究の対象者として選定した。

2)調査・研究方法

調査は①住環境調査、②意識調査、③ケアプランとICFチェックリストにおける独居体験入居前・中・後の変容調査の3つの内容にて実施した。いずれも独居体験入居前、体験入居中、体験入居終了後の各段階において調査を行った。

面接調査者による聞き取りと、施設における利用者日誌などによる情報、ICFチェックリストによる利用者の生活機能の変化を調査した。

独居体験入居者の住環境調査、および意識調査の面接には半構造面接という手法を用いた。これは、直接的質問では利用者の本心や過去の経験などを、施設関係者ではない、利用者と知り合って間もない面接調査者との人間関係の中では引き出しにくいと判断したためである。よって、聞くべき内容はある程度決まっており必要に応じて他の部分についても質問を行う、という今回の手法を用いることとした。

面接構造は下記の通りである。面接の際に毎回同じ質問事項を組み入れることにより、独居体験入居前、体験入居中、体験入居終了後にどのような変化が生じるのかという点にも着目した。

≪面接調査(住環境調査)≫

1.住宅について

2.地域生活について

≪面接調査(意識調査)≫

1.施設入所前の生活(入院生活、在宅生活)は満足するものだったか。

2.地域生活移行を選択した理由は何か。

また、利用者の同意のもと、面接調査の内容を録音した。個人情報についても同様に、利用者とその身元引受人の同意を書面によって得た。

表4-2-1 独居体験入居した利用者の属性

| 番号 | 性別 | 年齢 | 受傷 年数 |

入所 年数 |

障害 程度 区分 |

中途傷害 先天性障害 |

入所理由 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aさん | 男 | 31歳 | 31年 | 1年 9ヶ月 |

区分5 | 先天性障害 | 住宅改修の間、短期入所(SS)を利用。住宅改修がうまくいかず、そのまま施設入所となる |

| Bさん | 男 | 54歳 | 5年 | (SS) 2年 9ヶ月 |

区分3 | 中途障害 | 社会的入院をしていたため |

| Cさん | 男 | 48歳 | 24年 | 10年5ヶ月 | 区分6 | 中途障害 | 在宅生活にて介護者が高齢となったため |

| Dさん | 男 | 68歳 | 15年 | 10年 3ヶ月 | 区分5 | 中途障害 | 在宅生活では介護者がいないため |

表4-2-2 利用者面接記録

Aさん

| 面接場所 | 面接時間 | 面接者 | |

| アセスメント年月日 9月 |

大川空湖 | ||

| ケアプラン年月日 10月9日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| 面接年月日① 11月1日 |

かしの木 ケアセンター |

15:30~16:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日② 12月9日 |

かしの木 ケアセンター |

11:00~11:30 | 相馬大祐 |

| 面接年月日③ 3月4日 |

かしの木 ケアセンター |

9:00~10:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日(住環境)① 11月1日 |

かしの木 ケアセンター |

15:30~16:10 | 清野 隆 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)② 11月10日 |

アパート | 19:00~20:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)③ 11月17日 |

アパート | 18:00~19:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)④ 11月25日 |

かしの木 ケアセンター |

16:30~17:30 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑤ 12月1日 |

アパート | 18:00~19:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑥ 12月8日 |

アパート | 18:00~19:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑦ 12月16日 |

アパート | 19:00~20:30 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑧ 12月22日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑨ 3月4日 |

かしの木 ケアセンター |

15:00~16:00 | 清野 隆 |

Bさん

| 面接場所 | 面接時間 | 面接者 | |

| アセスメント年月日 | かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| ケアプラン年月日 10月7日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| 面接年月日① 11月1日 |

かしの木 ケアセンター |

13:30~15:15 | 相馬大祐 |

| 面接年月日② 12月9日 |

かしの木 ケアセンター |

10:00~11:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日③ 3月19日 |

かしの木 ケアセンター |

11:00~12:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日(住環境)① 11月1日 |

かしの木 ケアセンター |

13:30~15:15 | 木村直紀 清野隆 |

| 面接年月日(住環境)② 11月11日 |

アパート | 19:00~20:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)③ 11月17日 |

11月17日 アパート |

18:00~19:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)④ 11月25日 |

かしの木ケアセンター | 16:30~17:30 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑤ 12月1日 |

12月1日 アパート |

18:00~19:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑥ 12月8日 |

アパート | 18:00~19:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑦ 12月16日 |

アパート | 19:00~20:30 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑧ 12月22日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑨ 3月4日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 木村直紀 |

Cさん

| 面接場所 | 面接時間 | 面接者 | |

| アセスメント年月日 9月12日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| ケアプラン年月日 9月20日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| 面接年月日① 1月5日 |

かしの木 ケアセンター |

17:00~18:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日② 1月19日 |

アパート | 18:30~19:30 | 相馬大祐 |

| 面接年月日③ 3月19日 |

かしの木 ケアセンター |

13:00~14:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日(住環境)① 1月5日 |

かしの木 ケアセンター |

17:00~18:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)② 1月19日 |

アパート | 19:00~20:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)③ 2月2日 |

アパート | 19:00~20:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)③ 2月2日 |

アパート | 19:00~20:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)④ 2月16日 |

アパート | 19:00~20:00 | 木村直紀 |

| 面接年月日(住環境)⑤ 3月4日 |

かしの木 ケアセンター |

15:00~16:00 | 木村直紀 |

Dさん

| 面接場所 | 面接時間 | 面接者 | |

| アセスメント年月日 9月14日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| ケアプラン年月日 9月20日 |

かしの木 ケアセンター |

大川空湖 | |

| 面接年月日① 1月5日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日② 2月16日 |

アパート | 19:00~20:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日③ 3月19日 |

かしの木 ケアセンター |

10:00~11:00 | 相馬大祐 |

| 面接年月日(住環境)① 1月5日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)② 1月19日 |

アパート | 19:00~20:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)③ 2月2日 |

アパート | 19:00~20:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)④ 2月16日 |

アパート | 19:00~20:00 | 清野 隆 |

| 面接年月日(住環境)⑤ 3月4日 |

かしの木 ケアセンター |

16:00~17:00 | 清野 隆 |

第3節 独居体験入居者の住環境調査

1)調査の目的

身体障害者の地域移行のあり方を検討するためには、障害当事者への福祉的サポートに加え、その受け皿となる地域や住宅の状況を把握することが必要である。

地域の住環境については、国の施策においても、90年代よりハートビル法(1994年)や交通バリアフリー法(2000年)などの法制度が進み、建築および公共交通機関のバリアフリー化が進められ、徐々に物理的環境整備(※1)が進められてきている。

また、住宅に関しては、民間賃貸住宅を活用して住宅を確保することが困難な人の支援を行う、「あんしん賃貸支援事業」(2006年)も始まっている。しかしながら、身体障害者の地域移行という視点では、グループホームの制度がないことや、民間賃貸住宅に入居する際の住宅改修等などの課題が存在しており、地域の環境的資源を活用しながら、どのような条件で生活が可能であるかを検証することが課題となっている。

そこで、本調査では、ふじみ野駅周辺地域で独居体験を行った4名の入居者の地域での生活行動、住宅の改修の実態およびそれらに対する意識について明らかにすることで、当該地域における身体障害者の地域移行の可能性や支援のあり方について検討することを目的とする。

(※1)2006年には、ハートビル法と交通バリアフリー法を一体化した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)が施工されている

2)富士見市の障害者および住宅の状況

富士見市の身体障害者は増加を続け、2003年現在で2325人となっている。

市の調査によると、まず、住宅の状況については、持家が70%を占め、民間賃貸住宅は11.9%となっている。また、一緒に暮らしている人については、配偶者が62.1%、子どもが39.3%と多く、ひとりで暮している人は9.1%であることから、民間賃貸住宅で自立して生活している身体障害者は非常に少ないと考えられる。

続いて、住宅改修の実態を見ると、行っている住宅では、手すりの設置(トイレ・浴室:17.4%、廊下・階段等:16.4%)や、段差解消(廊下・居室等:13.8%、玄関12.2%)などの改修内容が多いが、「行っていない」という回答が48.2%と最も多い。住宅改修の課題としては、資金不足(33.9%)が最も多いが、家の老朽化(8.9%)、借家であること(7.7%)、構造上の問題(7.0%)などの課題もあげられている。

また、生活で困っていることとしては、「外出する機会や場所が限られる」(26.7%)が最も多い問題としてあげられており、「お金がかかるので住宅改修できない」(12.2%)も上位にあげられている課題となっている。

以上より、身体障害者の自立生活においては、地域・住宅の課題として、住宅改修や外出の課題が大きな問題となっていることが分かる。

[資料] 富士見市障害者計画 2005年 富士見市 富士見市障害者計画策定のためのアンケート調査報告書 2004年 富士見市

3)調査概要

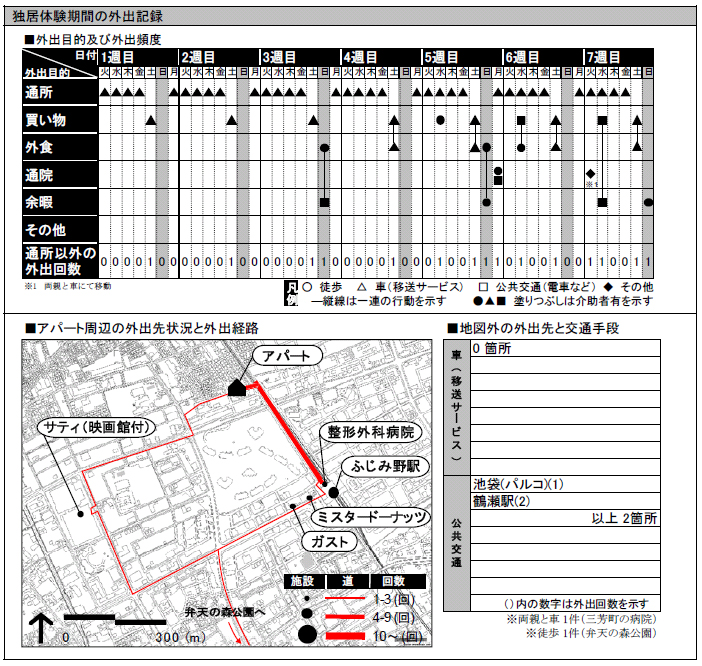

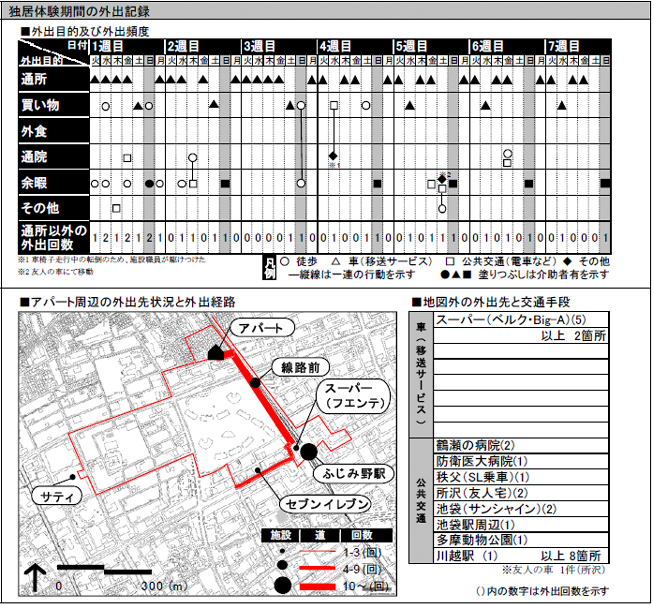

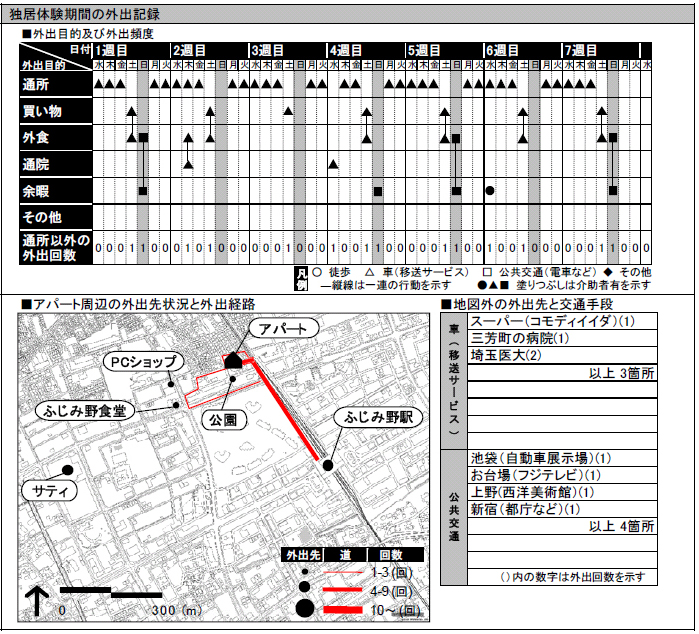

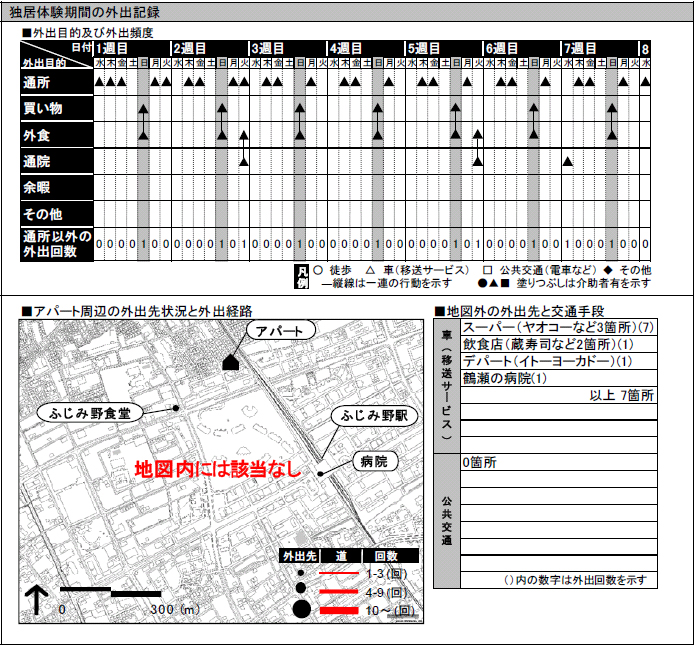

入居者の地域における行動、及び評価・意識、住宅に関する評価・意識を把握するために、記録調査とヒアリング調査を実施した。【表4-3-1】【表4-3-2】

記録調査は、介助者の協力を得て、地域における行動について、時間、外出先、目的、動機、交通手段、同行者を記録している。記録調査は1日1回行い、ヒアリング調査によって詳細を補うこととした。

ヒアリング調査は、入居者の地域に関する評価・意識と住宅に関する評価・意識に関するインタビューを行った。地域に関する評価・意識については、上記の行動記録調査結果を参考に、外出した場所に対する評価、外出に関する希望、外出時の制約条件などを質問項目として設定している。住宅に関する評価・意識については、体験期間中の住宅の利用実態と住宅内部の各所(居室、トイレ、台所など)に対する評価を質問項目としている。ヒアリング調査は独居体験開始前、体験期間中、体験終了後に実施し、体験期間中については定期的に実施した。

表4-3-1:行動調査の概要

| 記録回数・方法 | 回数:1日1回 方法:本人、および介助者による記録シートへの記入 |

|---|---|

| 記録内容 | ・時間 ・場所 ・目的(買い物、通院、余暇、外食など) ・交通手段(徒歩、車、バス、電車) ・同行者(介助者、家族、友人など) |

表4-3-2:ヒアリング調査の概要

| 調査内容 | 住宅に関する評価・意識 | 地域に関する評価・意識 | 実施日時・回数など |

|---|---|---|---|

| 体験開始前 | ・独居体験に参加した理由 ・独居体験における希望・期待 |

・独居体験以前の外出状況 | 回数:1回(約1時間) 実施日: 2008年11月1日(A・Bさん) 2009年1月5日(C・Dさん) |

| 体験期間中 | ・住宅の広さ、間取りへの評価 ・住宅内の各箇所に対する評価 ・住宅や設備への希望 |

・外出の動機や理由 ・各場所に対する評価・意識 ・外出に関する希望 ・外出における制約条件 |

回数:3~8回(1~2時間/回) 実施日: 2008年11月11日~12月22日 (A・Bさん) 2009年1月5日~3月4日 (C・Dさん) |

| 体験終了後 | ・独居体験後の感想 ・独居体験への意欲 |

回数:1回(約1時間) 実施日: 2009年3月4日(全員) |

|

4)独居体験の設定について

住環境に関する評価・意識を整理・分析するにあたり、独居体験における介助・支援体制を整理する。在宅及び外出時の介助・支援体制、通所サービスの設定は、外出回数や地域・住宅に関する評価・意識に影響するものと考えられる。ここでは、独居体験プログラムによって提供されていた介助・支援のうち、特に住環境に関連する内容を整理する。

①通所

独居体験期間の平日、入居者はかしの木ケアセンターに通所し、体験期間中も昼食サービス・入浴サービスを利用している。通所回数は入居者によって異なっており、通所回数はケアプランの見直しに伴って再検討されている。

②移送サービス

外出時の交通手段の1つとして移送サービスがあり、週に1度、食材調達や外食の機会が提供されている。

③外出の介助

独居体験期間中には、入居者の外出を支援するプログラムが設定されている。終日、介助者が同行し、入居者が希望する外出を支援するものである。支援回数は入居者の希望に基づいて設定されており、体験期間中の見直しも検討されている。

④緊急時の24時間サポート体制

在宅時のトラブルに対応するため、夜間時に施設職員が当該住宅に待機している。また、緊急時連絡先を設け、携帯電話による連絡系統を構築することで、緊急時の24時間サポート体制を整えている。

5)施設の設備・利用について

入居者が生活している施設の住環境について整理する。かしの木ケアセンターは、敷地面積7,762.53㎡、建築面積3,470.24㎡を有する身体障害者療養施設(定員50名)である。施設内には、居室(個室と2人部屋)、食堂、トイレ、浴室、洗濯室などが設備されている。施設内部は、全面的にバリアフリーとなっており、入居者は自由に施設内で移動することが可能である。独居体験参加者は4名中3名が個室を利用しており、1名(Aさん)が2人部屋を利用している。食事や入浴はケアユニッと単位で利用している。

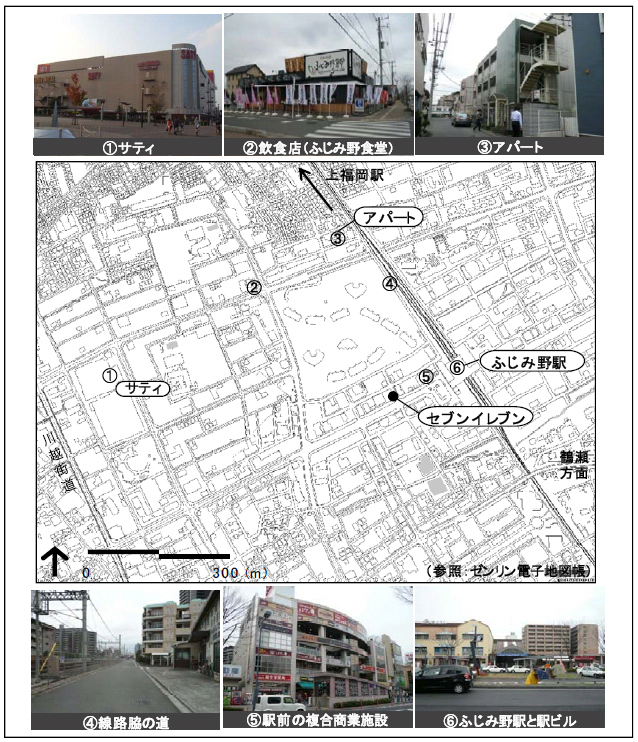

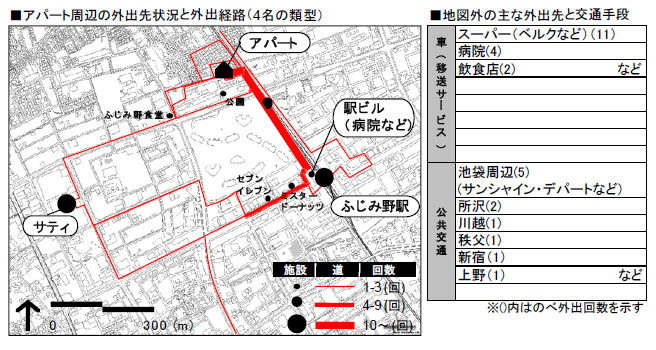

6)住宅の周辺環境

東武東上線ふじみ野駅は池袋から急行利用で約30分の距離、富士見市の西端に位置する。駅前にはスーパー、飲食店、病院がある。駅前広場からバス・タクシー等の公共交通機関の利用することができる。また、住宅及び駅周辺地域には、駐車場付の大型ショッピングセンターや飲食店、小売店が点在している。

図4-3-2:アパート周辺地域

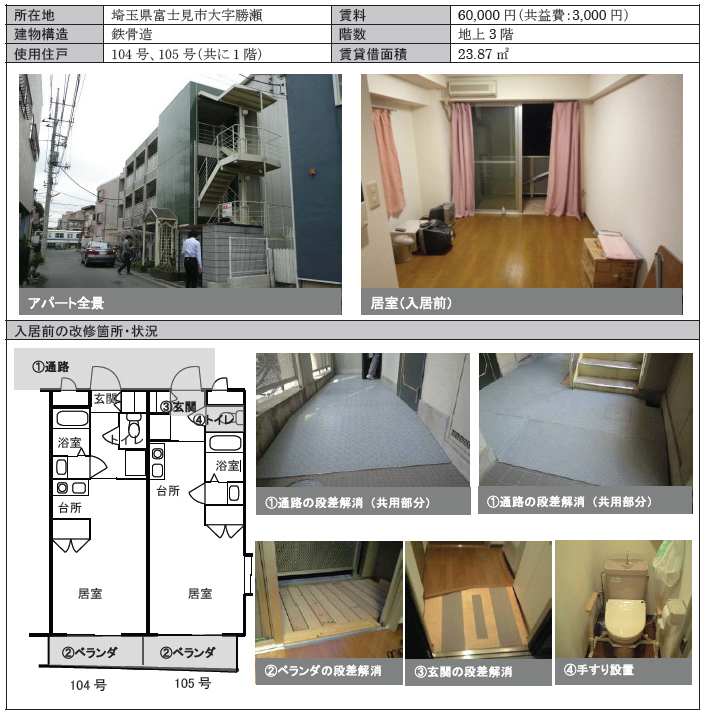

7)住宅の概要

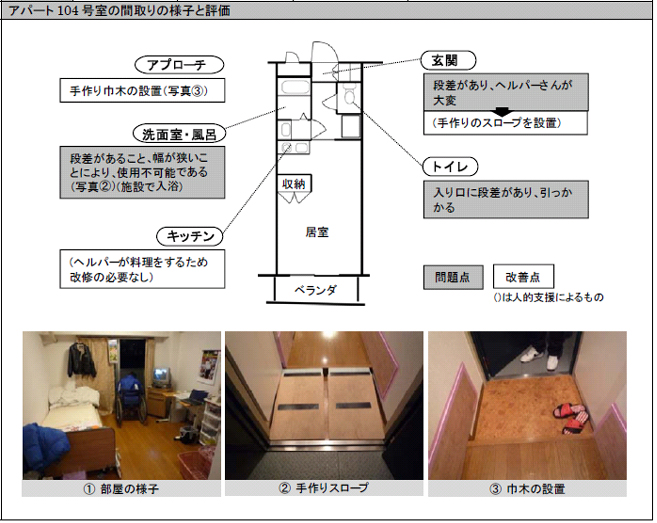

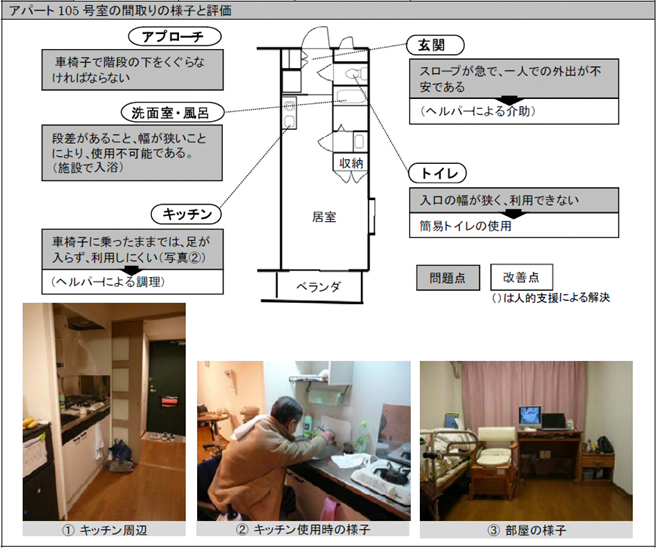

独居体験を実施した住宅は、東武東上線ふじみ野駅より徒歩5分(距離約500m)に位置する、いわゆるワンルームマンションの1階部分の2室である。

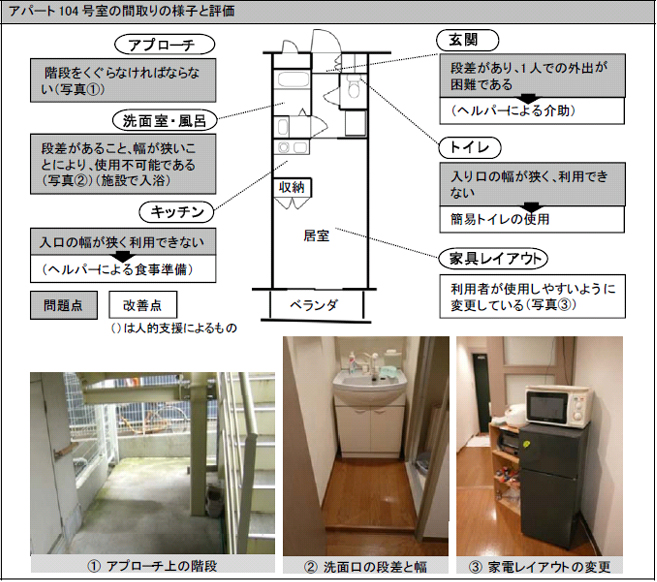

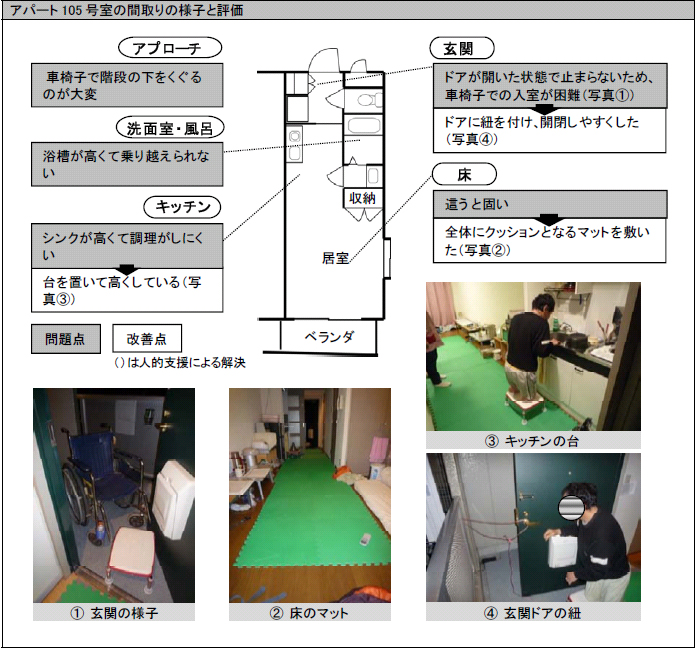

体験実施にあたって、共用部分と専有部分の一部に改修を加えている。共用部分に関しては通路と居室の段差を解消するために、鉄製のスロープを設置している。専有部分に関しては、居室内のベランダの段差解消を行っている。105号室については、玄関の段差解消とトイレの手すり設置を行っている。

表4-3-3:独居体験に利用した住宅の概要

8)調査結果

行動記録調査とヒアリング調査の結果を表にまとめた。以下、入居者ごとに調査結果を示すと共に、入居者の経歴と施設生活、地域・住宅に関する入居者の評価・意識、入居後の感想について、その特徴をまとめる。

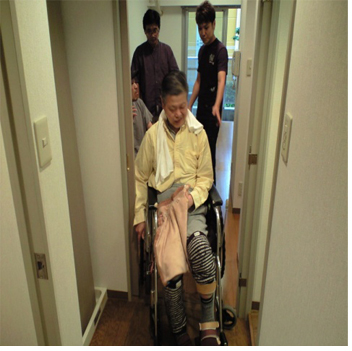

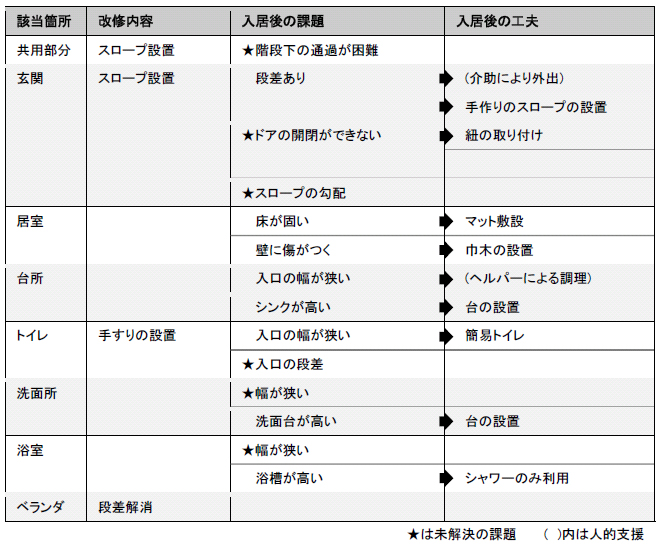

①Aさん

■経歴と施設生活

以前より1人暮らしを希望しており、独居体験をきっかけに1人暮らしをはじめたいと考えている。独居体験における希望として、料理、買い物、外食をしたいといった意見が挙げている。体験以前の外出は、ほぼ通院時のみに限られており、通院時に買い物や外食をする傾向にある。

■地域について

通所を除いた外出回数は週2~3回であり、主な外出目的は定期的な買い物と通院、及び余暇(いずれも外出支援によるもの)である。本人の希望により外出支援回数が追加され、外出回数は増加した。これに伴い、外食や余暇の機会が増加しており、徒歩圏内への外出も増加した。外出の際は移送サービスを利用することが多く、単独での外出は体験期間中に1度もみられなかった。外出先は固定的であり、同じ場所に行く傾向にある。また、食料の買い出しのように必要不可欠な外出の際には、あわせて外食や余暇を行っている。外出に関する制約は、住宅玄関の段差に集約される。単独での外出が可能かどうかは不明であるが、スロープ設置により単独で外出することを強く希望していた。

■住宅について

住宅に関しては、物理的な制約が多いと感じている。台所、洗面室、トイレ、浴室などを利用できない状況にあり、水周りにアクセスすることができないことに問題を感じている、との意見がみられる。これらの課題は人的支援や施設の利用によって問題解消されることとなった。1人で気楽に過ごせること、温かい食事を食べられること、といった意見があり、総じて施設よりも独居の生活の方が快適であると評価している。

■入居後の感想

体験期間中、体験終了後における感想は、1人暮らしに前向きな姿勢を示している。1人暮らしは、ゆっくりと気楽に過ごせる点に魅力に感じている。一方では、1人暮らしをする際に、食事やトイレが課題となることを認識しており、これらの課題が解消されるならば、1人暮らしを実現したいという積極的な意見を持っている。

調査結果1(Aさん)

| 01 | プロフィール |

|---|---|

| 入居者 | Aさん(31歳・男性) |

| 障害 | 身体障害及び知的障害(先天性障害) |

| 補助具 | 車椅子 |

| 介助 | 室内:トイレ・食事・ベッドへの移乗・着替え 外出:基本的に介助を要する |

| 収入 | 不明 |

| 生活の経歴 | ・T市出身。中高校は養護学校に通学、高校在籍時から作業所に通所していた。卒業後も自宅から作業所に通って仕事をしていた。 ・障害が重くなり、2006年にケアセンターに入所。現在1年9か月。 |

独居体験に関する意識

| 体 験 前 |

参加の動機 | ・1人暮らしは夢だった。お兄ちゃんとお姉ちゃんが1人暮らしをしているので、次は自分の番だと思っていた。 ・家族は独居に不安を感じているが、独居体験に賛成してもらい、参加している。 ・上手くできるなら、1人暮らしをしてみたいと考えている。 |

||

|---|---|---|---|---|

| 独居体験における希望 | ・飲食店に行って、外食をしたい。(ドーナツやハンバーグ) ・料理をするのが楽しみ。入所する前はお母さんと一緒に料理をしていた。 ・パソコンを使って文章を書きたい。 |

|||

| 独居体験以前の外出状況 | 〈入所以前〉 ・単独での外出はない。 ・高校通学、作業所への通勤。家族同行の外出はある。 〈入所時〉 ・通院時にスーパー、飲食店に行くことがある。同行者あり(家族やヘルパー) |

|||

| 体 験 中 |

独居体験の感想 | ・1人でいた方が楽。1人でねられること。1人で見たい番組を見ることができる。ケアセンターでは、2人部屋なので音量などを気にしなければならない。 ・食事がよい。アパートでは温かいご飯が食べられる。かしの木では、冷たいご飯を食べている。 ・外出が困難であることについての不満はあるが、総合的にはよい。ちょっとだけさみしいときもある。 |

||

| 主な外出先 | 回数 | 目的・動機 | 評価 | |

| スーパー(サティ) | 9 | 食料の買出し | ・サティに行くのは楽しみな時間。 | |

| 池袋(パルコ) | 1 | 余暇(母親へのプレゼントの購入) | ・池袋は初めていった。うれしかった。 ・人が多くてごたごたしている。人が多いところに行くのは久しぶりだった。 |

|

| サティの映画館 | 1 | ・お父さんが映画館があることを教えてくれた(外出支援による)。 | ・面白かった・・・。 | |

| 飲食店(ミスタードーナツ) | 2 | ・食料の買出し中に立ち寄った。 ・ヘルパーさんに提案された。 |

・店内は狭く、移動しにくかった。 ・店員さんは、やさしかった。 |

|

| 弁天の森公園 | 1 | ・散歩(外出支援による) ・公園にあるアスレチックに関心があったから。 |

・はじめて行ったので、うれしかった。また行きたい。 ・アスレチックで遊べなかった。 |

|

| 外出行動の制約条件 | ・階段下のバリア、玄関に段差があり、単独での外出が困難だった。 ・外出の機会を増やしたい。サティへの買出しの回数を増やしたい。 ・1人でも、外出したい。でも、階段下をくぐるのは1人では無理だと思う。ヘルパーさんと一緒に出かけることには抵抗はない。 |

|||

| 体 験 後 |

独居体験後の 地域移行への意欲 |

・現在は難しいと考えているが、近々に1人暮らししたい。 ・食事とトイレを1人でできないと難しいと考えている。 |

||

住宅に関する評価と改善・工夫の実態

| 住宅に関する感想 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ・1人でいる方が楽でいい。2人部屋の場合、寝ているときやTVを見るときに気を使わなければならない。 | ||||

| 該当箇所 | 改修内容 | 入居後の課題 | 入居後の工夫 | コメント |

| 共用部分 | スロープ設置 | 階段下の通過が困難 | ・階段下はしゃがまないと通れない。1人で通過することは不可能。 | |

| 玄関 | 段差あり | (介助により外出) | ・玄関の段差があり、外出が困難。1人では外出できないため、スロープ設置を希望している。 | |

| 居室 | 家具レイアウトの変更 | ・冷蔵庫とカラーボックスの位置を変え、中のものを取り出しやすくしている。朝夕飯時におかずを冷蔵庫から出している。 | ||

| 台所 | 入口幅が狭い | (ヘルパーによる調理) | ・狭い。特に利用していない。 ・キッチンに入りたい。 | |

| トイレ | 利用不可 | 簡易トイレ | ・(1人で)簡易トイレでしている。ケアセンターではトイレを利用している。 | |

| 洗面所 | 幅が狭い (施設にて利用) | ・入口に段差があり、洗面室には入れないため、歯磨きや洗面が出来ない。 | ||

| 浴室 | 利用不可 (施設で入浴) | ・お風呂は使用していない。(かしの木では、車いす付タイプのお風呂を利用) | ||

| ベランダ | 段差解消 | |||

②Bさん

■経歴と施設生活

Bさんは、T市出身であるが、疾病により障害をもつ前には、地域(関西)で10年以上一人暮らしをした経験をもっている。施設には入所前して2年目となる。日常は、施設内外ともに手動車いすの利用をしている。

外出に関しては、ひとりで行く場所が何箇所かあり、所沢など比較的遠方への外出も行っている。ただし、初めて行く場所などは、ひとりでの外出が難しいという。

■地域について

独居体験中の通所を除いた外出回数は、週2~4回あるが、第一週目は特に頻繁に外出を行っている。これは、初めて住むまちを知るために散歩などを頻繁に行っているためである。全体を通してみると、外出目的は、買い物の他、通院、余暇と様々であり、移動手段も移送サービス意外に、電車などの公共交通、徒歩圏への車いす移動も多い。また、徒歩圏への移動では、ヘルパーを利用しない、単独での移動が多く、ヘルパーが利用できる休日などは、余暇を目的に遠方への外出をしている。

自由時間の外出については、趣味である電車を眺めたり、乗ったりすることを目的とする行動が多いが、課題としては、ヘルパーの利用時間に合わせて目的地から早く帰宅しなければならないこと、目的地の距離や外出時間が制限されることなどがあげられた。また、単独で外出する場合に、バリアフリーでない店舗などを利用できないことも、行動を阻害する要因となっている。

■住宅について

住宅に関しては、玄関ドアの開閉や台所のシンクの高さなどハード面の問題を指摘しているが、入居後に台を設置するなど、自分なりの工夫を重ねて、1人で使いやすい住環境を作りだしているが、改修を行わなかった風呂場の浴槽での入浴は、自己努力では困難であった。

■入居後の感想

全体としては、ヘルパーの時間的制約や経済的な問題、健康上の不安などがあるものの、施設生活に比べると1人暮らしは気楽であると意識されており、今後は、住み慣れた出身地での地域移行を希望している。

調査結果2(Bさん)

| 02 | プロフィール |

|---|---|

| 入居者 | Bさん(54歳・男性) |

| 障害 | 身体障害(中途障害) |

| 補助具 | 車椅子(室内は居ざり移動) |

| 介助 | 室内:掃除・ゴミ捨てなど 外出:初めての場所・遠方へ移動 |

| 収入 | ・障害者年金・生活保護 |

| 生活の経歴 | ・T市出身。関西の派遣会社にて平成4~18年まで仕事をしていた。 ・糖尿病で両足を切断し2年間入院。姉の家で世話になった後、ケアセンターに入所、現在2年目。 |

独居体験に関する意識

| 体 験 前 |

参加の動機 | ・これまで、姉がなんでもしてくれたが、ひとりでやっていけるか試してみたい | ||

|---|---|---|---|---|

| 独居体験における希望 | ・新しく住む町だからあまり良くわからない ・買い物は、コンビニは高いから駅前のスーパーに行くと思う。 |

|||

| 独居体験以前の外出状況 | 〈入所以前〉〈入所時〉 ・外出は良く行く場所がいくつかあり、いずれも一人で行動している。(ダイエーなどの店・T市の公園・友人宅) |

|||

| 体 験 中 |

独居体験の感想 | ・食費が高いのでお金の問題はあるし、糖尿病であるため、健康の不安もあるが、施設より一人暮らしの方が気が楽 ・体験中は、施設への往復なしで自由に行動できた方が良かった |

||

| 主な外出先 | 回数 | 目的・動機 | 評価 | |

| スーパー(ベルク・サティ・Big-A) | 6 | ・買い出し。スーパーは安いところを探して、最終的にベルクにした。 ・水曜日に安売りがあるので、買出しの日を変更した |

||

| スーパー(フエンテ) | 2 | ・買い出しだけでは足りないものを、散歩ついでに買い足す | ・1人の時は、高い所の商品は、店員やほかの客にとってもらえる。 | |

| 自宅周辺(散歩) | 5 | ・気晴らし ・まちの様子を知ること ・趣味の電車を眺めること |

・天気の良い昼間は、外が気持ちいい ・散歩は1~3週目は活発だったが、町の様子が分かってくると飽きてきた ・線路沿いの通りは、夜は街頭が少ない上に車が来るので怖い |

|

| 所沢(友人宅) | 3 | ・友人に会うこと | ・池袋駅のエレベータが使えず、時間がかかり帰りが1時半になってしまった。ひとりの外出だったので、遅い時間は怖いのでタクシーを使いたかったが、お金がないので使えない。 | |

| 多摩動物公園 | 1 | ・多摩動物公園は動物が見たいというよりも、電車に乗ってどこか行きたかったから | 動物園には2時間程度しかいられなかった。ヘルパーの時間にあわせて帰らなくてはならないのが問題 | |

| 秩父(SL乗車) | 1 | ・SLに乗りたかった | ヘルパーの時間があるため、降りても、駅の周りしか観光できなかったのが残念。また、食事代が自己負担だったため、出費がかさんだのが不満。 | |

| 床屋で髪を切る | 1 | ・32年ぶりに昔の同僚と会うことになり、身だしなみを整えようと思った ・施設内で切ってもらっている床屋さんの店舗に行ってみた |

・道に迷ってしまったが、床屋さんが迎えに来てくれた。 | |

| 池袋(サンシャイン) | 2 | サンシャインの展望台 サンシャイン水族館 |

・前日に行きたい場所を思いついてもヘルパー利用計画を変更しづらい。 ・展望台は夜の方がきれいだが、1人で夜の外出は怖い。 ・水族館はヘルパーが同行したが、時間があればもう少しいたかった。 |

|

| 大宮(鉄道博物館) | 1 | ・電車が好きだから ・1週間ほど前に行きたいと思った。 |

・車いすでは展示してある電車の中に入れなかったのが残念。 ・施設内のレストランは高い。 ・観光地は、混雑していて、みんなが夢中になっているので1人では不安。 |

|

| 外出行動の制約条件 | ・長時間の外出や宿泊を伴う外出は、ヘルパーの都合がつかないので行けない。秩父夜祭りなどに泊まりで行って見たい。 ・散歩しながら、店に入りたいが、段差があってふらっと立ち寄ることができない。 |

|||

| 体 験 後 |

独居体験後の地域移行への意欲 | ・前から考えていたが、所沢に引っ越して地域で生活したいと思う ・アパートは1Fの部屋で、段差が無く、今回のよりもう少し広い方が良い |

||

住宅に関する評価と改善・工夫の実態

| 住宅に関する感想 | ||||

| ・部屋は狭い ・玄関ドアの開け閉め、台所が大きな問題。 |

||||

| 該当箇所 | 改修内容 | 入居後の課題 | 入居後の工夫 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 共用部分 | スロープ設置 | 階段下をくぐること | ・車いすで階段をくぐるのはやはり大変。 | |

| 玄関 | スロープ設置 | ドアの開閉ができない | 紐の取付け | ・ドアの開閉が難しいため、自力で車いすに乗って入・外室することはできない。 |

| 居室 | 床が固い | マット敷設 | ・這って移動しやすくするため、全体にクッションとなるマットを敷いた。 | |

| 台所 | シンクが高い | 台の設置 | ・たち膝で調理するため、台を利用(かしの木より持ってきた)しているがバランスが悪く不安定。 | |

| トイレ | 手すり設置 | |||

| 洗面所 | 洗面台が高い | 台の設置 | ||

| 浴室 | 浴槽が高い | シャワーのみ利用 | ・シャワーのみ使用している。浴槽が深くて乗り越えられず、利用ができない。 | |

| ベランダ | 段差解消 | |||

③Cさん

■経歴と施設生活

Cさんは、先天性の障害があり手動車いすを利用している。施設での生活は比較的長く、前の施設に2年入所した後、現在の施設に入居して10年目である。施設では、現在、就労支援の活動などで川越などへの外出をしているが、余暇の外出経験は少ない。

■地域について

独居体験前は、調査期間中に自力でどこまで生活できるのか確かめること、以前に外出したことのある場所に行くことなどを希望していた。

独居体験中の通所を除いた外出回数は、週1~2回程度で、いずれも車での移送サービスか終末の外出ヘルパーを利用している。すべての外出は介助者を伴っており、単独での外出は見られない。

買い出しでは、同じ店、同じ場所のレジなどを何度も利用することで、店員が親切に変化していくことを意識している。また、余暇活動としては、趣味である自動車が見学できる場所、昔行ったことがあり良い印象のあった場所に何ヵ所か訪問した後、初めて行く場所にも訪問を試みている。

■住宅について

住宅については、施設に比べると物理的な制約が多く使いづらいと意識されている。特に、アパートでは介助者が居ない時間は玄関から外に出られないため、閉じ込められている感じがするという課題があげられている。住居内の各所の課題については、段差の問題などについてあげられているが、ヘルパーの介助で利用を可能としている部分が多い。玄関にスロープを設置するなど、ハード面の工夫も見られたが、単独でドアを開けて外出することはできていない。(ただし、単独での外出行動が安全に実行可能なのかは不明)また、浴室の利用はできなかったため、施設を利用している。

■入居後の感想

入居後の感想としては、生活行動の中で自立できた部分があったことや、食事などの生活に自由があったことが良かった事としてあげられたが、実際に地域移行を希望するかについては、迷っていると話させた。

調査結果3(Cさん)

| 03 | プロフィール |

|---|---|

| 入居者 | Cさん(48歳・男性) |

| 障害 | 身体障害 |

| 補助具 | 手動車椅子 |

| 介助 | 室内:身体介護・掃除・ゴミ捨て 外出:外出全般 |

| 収入 | ・障害者年金・生活保護 |

| 生活の経歴 | ・旧T村(現T町)出身。36歳まで実家で生活していたが、お父さんが年をとったため、施設に入る。 ・2年間Y市の施設に入所後、かしの木ケアセンターに入所し10年目。 |

独居体験に関する意識

| 体 験 前 |

参加の動機 | ・自分でどのくらい手を借りずに生活できるか自分を確かめたかった。 ・施設だと、どうしてもいじめのようなものがある |

||

|---|---|---|---|---|

| 独居体験における希望 | 昔遊びに行ったところにまた行きたい。近くでは、池袋のアムラック(自動車が展示してある)。車が好き。上野は映画館がいっぱいあったが今ではどうなっているか見たい。 | |||

| 独居体験以前の外出状況 | 〈入所以前〉 ・不明。 〈入所時〉 ・池袋の自動車展示場(アムラックス)や上野の映画館等に行ったことがある。 ・週2,3回、就労支援で川越まで仕事をしに通っている。 ・以前は外出ボランティアがいたが、来なくなってしまった。 |

|||

| 体 験 中 |

独居体験の感想 | ・やってよかった。行きたいところに外出できた。 ・やることがたくさんあって気が抜けない。夜が1人なので、怖くて、なかなか寝付けなかった。施設の方が見回りに来てくれるから安心。 ・施設生活との比較は、お金と相談して考えること |

||

| 主な外出先 | 回数 | 目的・動機 | 評価 | |

| スーパー(サティ) | 7 | ・買い出し | ・少し高いが、店をよく知っているため品物がどこにあるかわかっている。 ・なるべく同じ店・同じレジに行くと、店員が親切になってくる |

|

| 池袋(自動車展示) | 1 | ・自動車が好きだから見に行った ・以前行ったことがある |

・前にも行ったことがあり好きな場所 | |

| 池袋(ユニクロ) | 1 | ・ウィンドウショッピングをしていいものがあったら買おうと思った。 | ||

| 飲食店(ふじみ野食堂) | 1 | ・チェーン店で前から何度も行ったことがあり気に入っている | ||

| お台場 (フジテレビ・自動車展示場) |

1 | 自動車が見たかった ・芸能人に会えるかもしれないと思った |

・お台場は、初めてだと思ったが来たことがあった | |

| 上野(西洋美術館) | 1 | ・前から行きたかった | ・美術館は勉強になったし楽しかった。 ・駅から出て、すぐのところにあって、近くて便利なところ。 |

|

| 外出行動の制約条件 | ・施設だと部屋の外(廊下等)にすぐ出られるが、アパートは入口を自力で出られないため、気軽に出られない。 | |||

| 体 験 後 |

独居体験後の地域移行への意欲 | ・やってよかったと思う。何でもまず自分でやってみて、出来なかったら手伝ってもらうという自覚ができた。施設に戻ってもそういう自覚ができた。 ・朝晩の食事などが自由に食べられるのが良かった ・地域で生活したいという希望もあるが、迷っている。家の人や施設長にも相談した。 |

||

住宅に関する評価と改善・工夫の実態

| 住宅に関する感想 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ・外出しない日は、1人で音楽を聴いたりして、のんびりするところ。 ・アパートだと夜怖くて、寝つきが悪かった。 ・施設に比べると不便。施設だと部屋から廊下にすぐ出られて、運動ができるが、アパートは自力では気軽に出られない。 |

||||

| 該当箇所 | 改修内容 | 入居後の課題 | 入居後の工夫 | コメント |

| 共用部分 | スロープ設置 | 問題なし | ||

| 玄関 | 入口の段差 | 手作りスロープ設置 | ・段差があり、ドアの開閉が難しい。スロープがないと何かあったときに出れないので、手作りでスロープを設置した | |

| 居室 | 壁に傷がつく | 巾木設置 | ||

| 台所 | ヘルパーのみ利用 | ・自分では使わないで、ヘルパーが使うのでわからない | ||

| トイレ | 入口の段差 | ・段差に足が引っかかって、転びそうになる。平らの方が使いやすい | ||

| 洗面所 | 入口の段差 | ・段差に足が引っかかって、転びそうになる。浴室は施設で風呂に入っているので使っていない | ||

| 浴室 | 利用しなかった (施設で入浴) |

|||

| ベランダ | 段差解消 | 問題なし | ||

③Dさん

■経歴と施設生活

施設入所歴が長く、現在の施設にも約10年を過ごしている。独居体験には消極的な姿勢であった。入所時においては、定期的な通院が主な外出機会であり、通院時にはスーパーや飲食店に立ち寄っている。

■地域について

通所を除いた外出回数は週1~2回であり、定期的な食料の買出しと通院に限られていた。単独での自由意思による外出はなく、外出支援も実施されていない。外出は車での移動であり、大半の外出先は徒歩圏外にある。いずれの外出も移送サービスを利用している。外出の特徴として、買出しや通院で外出する際に、外食や喫茶をすることが多い。このような行動パターンは独居体験以前からみられる外出の特徴である。外出の機会は貴重な時間であると感じているが、積極的に外出することはなかった。その要因として、冬なので外出意欲がわかない、経済的な余裕がない、といった意見を挙げている。

■住宅について

住宅に関して、入居者は物理的な制約が非常に多いと感じている。長期間に渡り施設で生活していることから、バリアフリーの施設・設備と比較して住環境を評価している。洗面室、トイレ、浴室は利用できず、簡易トイレの使用、施設の利用に頼らざるを得ない状況にあった。「いかんせん不便。バリアフリーのつもりかもしれないが、全然そうではない…」、「新しい環境になじみにくいから、大変さを感じる」といった意見が挙げられている。そのため、入居者は独居に対して消極的な姿勢である。もともと独居経験がなく、環境の変化への適応、独居によるコミュニケーションの減少、居室内中心の生活、といった点にストレスと不安を感じていたためである。

■入居後の感想

体験期間中に1人暮らしをすることに限界を感じたことから、体験終了後も地域移行には否定的な姿勢である。「終わって安心した。もうしようとは思わない」、「1人暮らしを続ければ、病気になってしまいそう」といった意見を挙げられており、施設での生活を希望している。

調査結果3(Cさん)

| 03 | プロフィール |

|---|---|

| 入居者 | Dさん(68歳・男性) |

| 障害 | 身体障害(中途障害) |

| 補助具 | 車椅子(独居体験時は電動車椅子を使用) |

| 介助 | 室内:食事調理 外出:基本的に介助を要する |

| 収入 | ・障害者年金 |

| 生活の経歴 | ・K市出身。障害発生以前はスーパーで働いていた。 ・K市の病院、診療所を経て、現在のケアセンターに入所。入所年数10年3ヶ月 |

独居体験に関する意識

| 体 験 前 |

参加の動機 | 本当はあまりやりたくなかった。自分でどれだけできるのかが知りたいところもある。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 独居体験における希望 | ||||

| 独居体験以前の外出状況 | 〈入所以前〉 ・障害発生以前はスーパーで働いており、車の運転もしていた。 ・以前いた診療所では、周辺に外出することもあった。 〈入所時〉 ・通院時に買い物に出かけたり、外食をしている。(2か月に1回ていど) |

|||

| 体 験 中 |

独居体験の感想 | ・いかんせん不便。バリアフリーのつもりかもしれないが、全然そうではない。障害者であることを実感した。辛い。 ・かしの木での生活が長かったので、すみにくいと思う。新しい環境になじみにくいから、大変さを感じる。ストレスに感じるので、病気になってしまいそう。 ・ヘルパーに関しては、相性が大事だと考えている。 |

||

| 主な外出先 | 回数 | 目的・動機 | 評価 | |

| スーパー(ベルク) | 1 | ・買い出し ・生鮮食料品スーパーなので、値段が安いと思ったから。 |

||

| スーパー(ヤオコー) | 5 | ・買い出し ・併設のお店でヘルパーさんと一緒にコーヒーを飲みにいくため。 |

・近隣では一番規模が大きく、車椅子でも店舗内を移動できる。 | |

| 飲食店(ふじみ野食堂) | 2 | ・食事 ・通院や買出し時に立ち寄る。 |

― | |

| 飲食店(蔵寿司) | 2 | ・食事 ・以前からすしを食べたかったから。 |

||

| 外出行動の制約条件 | ・お小遣いがあるときは出かけたい。ないときは、その気にならない。 | |||

| 体 験 後 |

独居体験後の地域移行への意欲 | ・終わって安心した。もうしようとは思わない。 ・1人暮らしを続ければ、病気になってしまいそう。 |

||

住宅に関する評価と改善・工夫の実態

| 住宅に関する感想 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ・部屋からでられないので、孤独を感じる。病気になってしまいそう。 ・バリアフリーでないので、障害者であることを実感した。 |

||||

| 該当箇所 | 改修内容 | 入居後の課題 | 入居後の工夫 | コメント |

| 共用部分 | スロープ設置 | 階段下の通過が困難 | ・階段下の部分は、1人では通ることが出来ない。廊下の傾斜も急に感じる。前につんのめってしまいそう。 | |

| 玄関 | スロープ設置 | ドアの開閉 スロープの勾配 |

介助により外出 | ・車椅子に乗っているため、ドアの開閉ができない。スロープの傾斜が急すぎる。 |

| 居室 | ・車椅子で利用するには、使いにくい。施設の居室の方が使いやすい。部屋の出入り、ベッドへの移乗も1人でもできる。 | |||

| 台所 | 利用しにくい | ・シンクの下に足が入らず車椅子では近づけないため、料理はできない。コーヒーを入れるときに使っている。 | ||

| トイレ | 利用不可 | 簡易トイレ | ・ポータブルを利用している。施設では、トイレを利用している。 | |

| 洗面所 | 幅が狭い (施設にて利用) |

|||

| 浴室 | 利用不可 (施設で入浴) |

・歯磨きと洗面ができないので、施設でやっている。 | ||

| ベランダ | 段差解消 | |||

9)住環境についてのまとめ

①地域について

4名の独居体験中の地域での行動結果を見ると、まず、徒歩圏では多く利用する施設として、ふじみ野駅、アパートから駅までの道、スーパー(サティ)などがあげられており、住宅と公共交通施設、主要な店舗とそれらを繋ぐ道路が基本的な生活機能を満たす施設として重視されていることが分かる。また、郊外のスーパーへ移送サービスを利用して買い出しを行っている例が多いことは、独居体験に向けて計画された移動支援の内容に影響を受けたものであるが、郊外に大型のスーパーが多い地域での特徴と言え、こうした地域での移送サービス利用の必要性を示している。

全体的な傾向としては、徒歩圏への散歩・買い物・駅の利用、郊外のスーパー等への自動車の移送サービスの利用、遠方の外出先への電車などの公共交通機関の利用が組み合わされて生活が行われている。結果として、ヘルパーや移送サービスを利用することで、一定の制約はあるものの、対象となった地域での生活は可能であったと言える。

②住宅について

住宅の物理的な状況については、概してバリアフリーな施設に比較して使いづらい場所として意識されていたが、住宅改修や入居後の工夫を行うことにより、一定の制約はあるもののアパートでの生活は可能であったと言える。

具体的な、住宅各所の課題について見ていくと、まず、アプローチや入口の段差解消(105号室のみ)など改修を行った部分は問題なく利用されている。入居後に問題としてあげられた部分については、段差解消や高さ調整などの入居後の工夫やヘルパーの支援により解決できた部分と入口の幅や空間の大きさの問題など、住宅の構造に関わる問題で、解決ができなかった部分があった。住宅の空間的な課題解決には、物件の骨格的な条件の検討、改修の実施、入居後の工夫の3レベルがあることが把握された。このうち、物件の骨格的な条件は、社会的な住宅ストックの問題であるが、物件を選択する時点で考慮しておかなければならない課題である。

また、本調査では、住宅の玄関がバリアフリーでなかったことにより、単独での外出ができなかったという課題があげられている。入居者の単独の外出については、入居者の能力と安全性を十分考慮に入れる必要があるが、住宅の出入口の問題は、外出環境の利用頻度に大きく影響を与える問題となっていると言える。

③地域移行する障害者の状況と住環境との関係

本調査において、地域や住宅での生活が可能であった背景には、前述したヘルパー利用や移送サービスに加え、緊急時に備えた24時間サポート体制や施設への通所、施設での入浴サービスの利用など、施設サイドの継続的なサポートがある。実際の地域移行を行う際には、こうしたサポート体制の有無や必要性について検討しながら行うことが必要である。

また、調査の性格上、住宅改修などの実施内容や外出支援の時間なども、ある程度統一され限られた条件の中で実施されたが、それらの条件下で行われた地域生活の活動状況や評価は様々である。地域の利用については、施設入所時にはなかった外出行動ができた事が評価される一方で、環境の変化に対応できず、地域での自発的な行動がほとんど見られないケースや、設定されたヘルパーの体制や時間が行動の制約につながったと意識されている例も見られる。また、住宅についても、施設に比べてより気ままに過せる個人的な空間として評価される一方、住宅の選定や住宅改修の内容に対する否定的な評価もあげられている。これらの評価には、利用者の障害の状況や地域移行前の生活経験に合わせた住環境の改善や支援が行われているかどうかという点が影響していると考えられる。

本調査において、地域や住宅は、実施された支援や工夫により基本的な生活機能を満たす環境であるということが確認できた。しかし、地域移行が行われる環境が、施設に入所している障害者に支持される場となるためには、障害者個々の状況や希望に合わせた、住環境の改善や支援内容の検討が不可欠である。

| 外出の制約条件 | |

|---|---|

| 住宅の玄関周辺のバリア | ヘルパーの時間不足 |

| まちの店舗の入り口の段差 | ヘルパーなしでの外出困難(玄関の出入り困難) |

| 経済的制約 | |

第4節 独居体験入居者の意識調査

Ⅰ.調査目的

2006年度に施行された「障害者自立支援法」では、障害福祉計画の基本指針として、平成23年度までに入所施設から地域へ生活を移行する者の数値目標を1割以上と設定した。また、精神病院の退院促進支援についても平成24年度末までに受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者が退院することを目指している。すなわち、現在のわが国では、身体、知的、精神などの障害種別に関係なく、入所施設整備抑制とそれに変わる地域生活支援の整備、そのための地域生活移行支援は、国をあげた課題という様相を呈している。しかし、身体障害者療護施設の入所者639名を対象とした実態調査では、60.7%の入所者が地域やグループホームで生活をしたくないと答えていることが明らかとなっている(第7回「療護施設と人権シンポジウム&交流集会実行委員2004)。

このような現状において、地域生活移行の動機づけの支援が重要な位置づけとなると考えられる。本節では、脱施設化を推進する施策と入所施設を選択する入所者の実態との乖離に対する問題意識を出発点とし、地域生活移行の動機付けとしての地域生活体験支援の在り方を模索することを目的とする。具体的には、独居体験をする方に数回の面接調査を行い、独居生活を選択した方と選択しなかった方を比較し、選択に至った要因を明らかにし、独居体験支援の在り方について検討することを目的とする。本節では、地域生活体験支援の一つの方法として独居体験生活支援を位置づけている。

Ⅱ.調査方法

1.調査対象

本調査は、独居体験を希望した4名の障害者支援施設の入所者である。4名の詳細は、上記の表4-2-1 独居体験入居した利用者の属性に表している。(本文p115)

2.調査方法

調査は、2008年11月から2009年3月の期間にかけて行い、半構造化面接を行った。面接調査は、調査対象者が独居体験を行う前の時期、独居体験をしている時期、独居体験を行った後の時期、表4-2-2利用者面接記録【p115】の通り実施し、調査の際はインタビューガイドを用いた。調査の記録は、本人の確認を取り、録音とメモの両方で記録した。

調査時間は、30分から90分であった。また、本人の不満や満足など、日頃接している職員には話しにくいと思われることも明らかにすることを目的としたため、本調査のインタビュアーは、施設職員ではない第3者が行った。

3.分析方法

面接調査の結果から、逐語トランスクリプトを作成した。この逐語トランスクリプトと調査時に記入したメモを分析対象とした。分析については、グラウンデットセオリーアプローチを参考に、データからコーディングを行った。

Ⅲ.結果

本調査の時期は、独居体験前、独居体験中、独居体験後と大きく分けられている。そのため、本調査の結果を表す際も、上記の時期毎に分けて表したい。

また、本調査の結果、それぞれの調査対象者からいくつかの共通するカテゴリーと概念を抽出した。カテゴリーとしては、独居体験前において抽出されたものは「入所施設生活の評価」と「独居体験生活への意識」、「独居体験の動機」である。独居体験中、独居体験後には、同様なカテゴリーとして「入所施設生活の評価」と「独居体験生活の評価」、「今後の生活」を抽出した。これらのカテゴリーの中にそれぞれ概念がいくつか存在していた。

調査対象者の発言は,「」内にイタリック体で示し、()には指示語などで分かりにくい言葉や質問時の面接者の発言を筆者が補足した。また、発言の末尾の記号は調査対象者の番号である。

1.体験前面接調査の結果

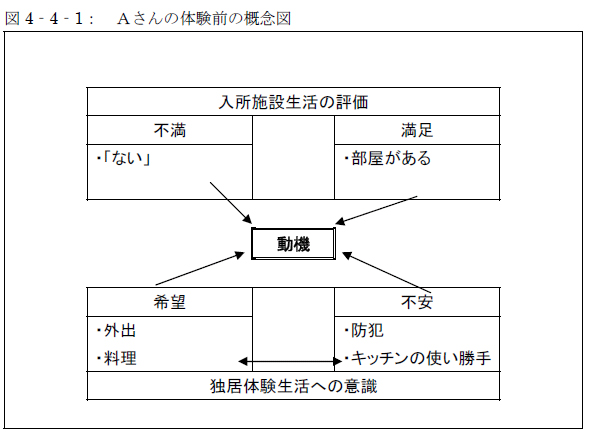

(1)Aさん

①入所施設生活の評価

Aさんの施設生活の評価としては、入所当初は「不安だった」(A)ということであったが、「部屋があるから」(A)などの理由で、現在は肯定的であった。また、不満については、職員や食事などに対して、不満はないという答えであった。

②独居体験の生活への意識

独居体験の生活への意識として、Aさんは、「ドアの開け閉め」(A)などの防犯面を不安に感じていた。また、「キッチンに行けるかどうか」(A)というように台所の間取りについて不安に思っていた。この理由としては、台所が非常に狭いことと、入所する前、在宅生活において、「キッチンに行けること」(A)が「楽しかった」(A)という発言があり、本人が料理をすることなどに興味を持っていることが考えられる。この他にやりたいこととして、外出の際にはドーナツ屋に行きたいという発言や、パソコンをやりたいという発言があった。

③独居体験の動機

独居体験の動機について、Aさんは、「僕がまだやっていないから。お兄ちゃんやお姉ちゃんもやったから。一人で暮らすのやっていたから。どんなのかなって思っていた」(A)と話していた。

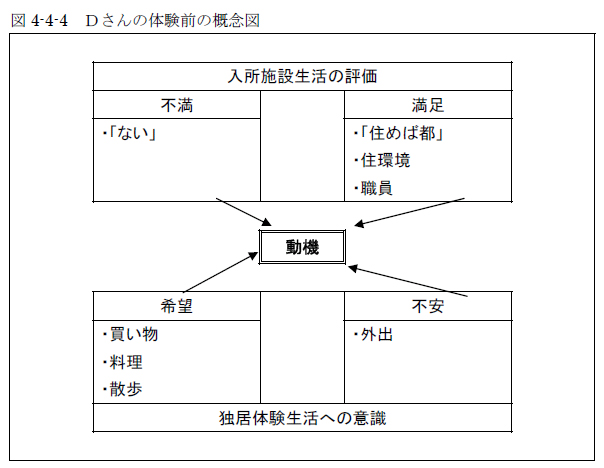

④概念図

以上のような結果から、下記の概念図を作成した。

Aさんは、入所施設生活の評価として、不満はなく、満足している点を聞くことができた。また、独居体験生活への意識としては、外出や料理の希望を持っていたが、防犯やキッチンの使い勝手に不安を持っていた。

以上のように、Aさんは入所施設生活について、多くの不満を持ち、独居体験生活を選択しているわけではない。独居体験生活に対しても多くの希望を持ち、新たな生活への意欲を持つことにより、独居体験生活を選択する動機となったと考えられる。

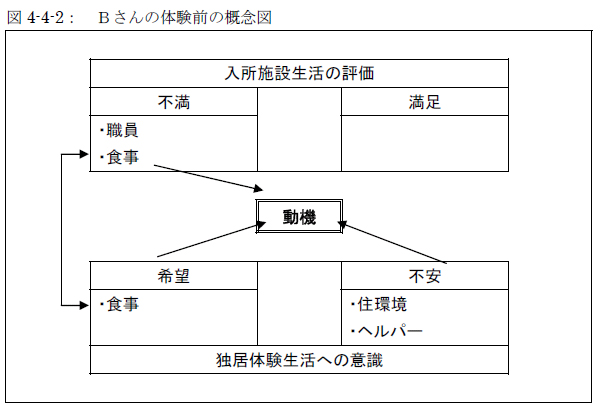

(2)Bさん

①入所施設生活の評価

Bさんは、施設生活に対して、多くの不満を持っていた。具体的には、職員の対応について、「差別されるのは一番頭にくる。同じ障害者なんだから。」(B)というように、職員の対応が他の利用者と自分とで違うことに不満を抱いていた。また、食事についても「俺に言わせりゃ手抜き」(B)というように不満を持っていた。

施設生活に対して満足しているかという問に対しては、「満足していない」(B)と言い、日中は部屋でゲームやテレビを見て過ごしているとのことであった。また、単独で頻繁に外出しているとのことであった。

②独居体験の生活への意識

独居体験に対しての意識としては、「ベッドとかテレビ台なんかを置いたら、身動きができなくなる」(B)というように、部屋の狭さに不安を抱いていた。また、ヘルパーに対して不安を抱いていた。「(ヘルパーに対して不安が)ある。一回会ったけど、顔見たって分かんない」(B)と話していた。 食事については、「おでんだって缶詰あんでしょ。ラーメンだって。あれカロリー低いんだよ。ここ(施設)よりうまいよ」というように不安を抱いていないことが分かる。また、寂しさなどについても「(寂しさは)ない。かえって静かでいいんじゃない。(施設では)騒ぐやつもいるし、掃除もうるさいし。だから向こう(独居体験をするアパート)の方がいいかもしれない。」(B)と話していた。

③独居体験の動機

独居体験を希望した動機については、「姉さんの所で一ヶ月くらいいたじゃん?(受傷後、姉のマンションで生活している)いた時も自分でやっぱりできなかったの。姉さんがみんなやってくれたの。今度一人になった場合にどうなるのかな。一人になってもやってけるのかなって。不安なことは不安なんだけどな」(B)というように、不安を抱きながらも独居体験を希望したことが分かった。

④概念図

Bさんの概念図を下記のように表した。

体験前のBさんは、入所施設での生活について多くの不満を抱いていた。食事については、独居体験生活の方が施設生活での食事と比べて良い食事が取れると考えていたと考えられる。

また、Bさんは、決して、入所施設生活の不満だけがあったわけではない。独居体験生活に対しても多くの不安を抱いていた。入所施設生活の不満と独居体験生活の希望と不安を秤にかけながら、Bさんは自分がどこまで一人でできるかということを試すために独居体験を選択していた。

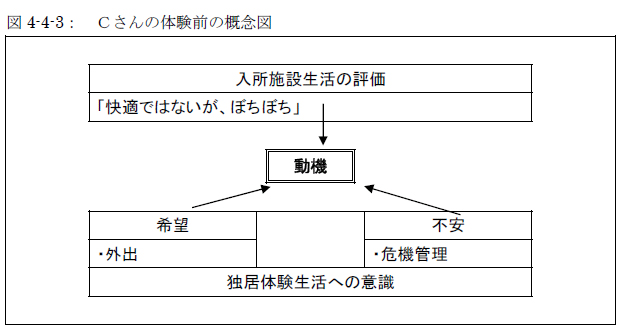

(3)Cさん

①入所施設生活の評価

入所施設生活に対して、Cさんは、「ここは快適ということではないけど、まあ、ぼちぼち。どうしても、団体といじめがある」(C)と話していた。

②独居体験の生活への意識

独居体験の生活については、不安として、「もし、怪我や病気とかをして誰も来なかったら、どうしようといった不安」(C)があると言っていた。また、「遊びは、ほとんど若い時にやったし、行ったので、また同じ所にでも行きます」(C)として、外出で池袋や上野に行きたいと話していた。

③独居体験の動機

独居体験の動機としては、「今は自分でどのくらい手を借りずにできるかを試したかった」(C)と話していた。

④概念図

以上の調査結果よりCさんの概念図を下記のように表した。

独居生活を体験する前のCさんからは、入所施設生活に対して、否定的ではないことが分かった。また、独居体験生活についても希望もある一方で不安もあることが話されていた。

(4)Dさん

①入所施設生活の評価

Dさんは、入所施設での生活について、「住めば都」(D)と表現していた。具体的には、建物の面と職員の面で満足しているとの事であった。「こういう建物のバリアフリーで、ワーカーがいる。安心感がある。みんな(入所者)、あまり外に出たくない」(D)と話している。一方で、施設生活に対する不満などはないということであった。

②独居体験の生活への意識

独居体験の生活への意識としては、不安と希望を聞くことができた。まず、不安としては、外出に対して多少不安を抱いていた。「はじめは一人では外出できないだろう。(最寄りの駅の周辺は)知らないから」(D)と話しており、徐々に外出できればと考えているとのことであった。

希望としては多くのことを聞くことができた。まず、やりたいこととして、「パソコンをやりたい」(D)や、ゆっくり買い物をしたいと話していた。

買い物については、「もともとスーパーで働いていた。肉のバイヤーだったから、スーパーで物を見ることはおもしろい」(D)という理由で時間をかけて買い物をしたいと話していた。次に、「ヘルパーに頼んで刻んでもらい、調理をしようと思っている」(D)と、好きなものを食べたいと話していた。また、自分でも料理をしてみたいとも話していた。最後に、「入所施設でも散歩に行くが、あまり行っていない」(D)と話し、散歩も沢山したいと話していた。

③独居体験の動機

独居体験の動機については、「(施設から)出て行けというような印象を受けた。何となく、威圧感を感じる」(D)、「本当はあんまりやりたくない、正直な話」(D)としながらも、独居体験を選択した理由については「今回は、仮出所のようなもの」(D)とし、「今回やってみて考える」(D)と話していた。不安と期待があるが、不安の方が多いとも話していた。

しかし、障害を負ってから、「やる気がわかない。気が弱くなる」(D)と話しており、また、「やる気を起こすと疲れる。あれもできない、これもできないというように」(D)と諦めにも取ら得られる発言もあった。

④概念図

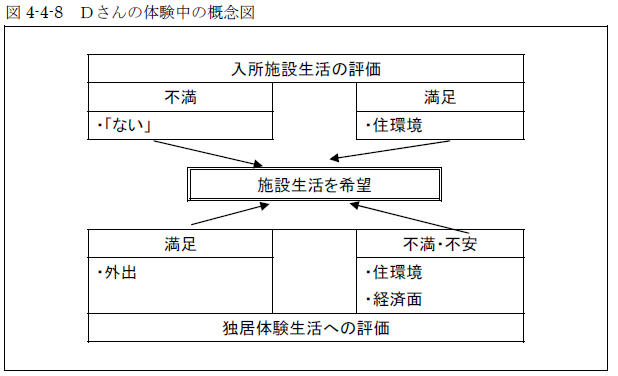

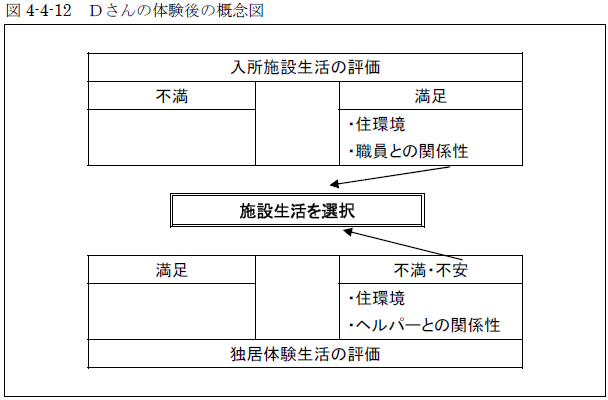

以上の結果から、以下の概念図を作成した。

Dさんは、入所施設生活を満足していた。また、独居体験での生活には、不安を持つ一方で多くの希望を持っていた。現状の生活に満足しながらも、新たな生活に対して、希望を持っていたと考えられる。しかし、先述したように「やる気を起こすと疲れる。あれもできない、これもできないというように」(D)と諦めにも取れる発言もあった。

2.体験中

(1)Aさん

①所施設生活への再評価

独居体験を行い、入所施設生活の評価で前回聞くことができなかった新らたな不満、満足などを聞くことができた。まず、Aさんは、「(独居体験生活では、)夜が静かで眠れる」(A)とし、その理由として、「(施設では相部屋で)利用者がいるから。隣がいるから。隣がうるさいから」(A)と話していた。独居体験をする中で、施設生活の不満が新たに表れたと考えられる。この他に、新たに表れた施設生活の不満として、入所施設の食事があげられる。

Aさんは、施設の食事について、「ご飯が冷たい、ご飯が」(A)と話していた。

②独居体験の生活への評価

独居体験での生活に対しては、実際に生活する中で、多くの不満や満足する点があげられた。

まず、不満としては、住環境の中で、外出がしづらいことがあげられた。「玄関のスロープがないところ」(A)、「(一人暮らしで嫌だなってところは?)外出できないところ」(A)と話している。Aさんは、一人では外出することは困難であるが、ヘルパーなどと一緒に池袋や近くの映画館などに外出しているが、一人でも外出したいと話していた。

このような不満がある一方で、総じて独居体験の生活には満足している様子が伺えた。「(アパートでの生活は楽しいですか?)うん」(A)と話している。その理由としては、先述したように施設生活と比べ、食事が温かく、夜が静かである等の回答があった。

③独居体験の動機と今後の生活

独居体験の動機については、体験前の面接調査と同様に、「初めてだから」(A)やろうと思ったと話していた。また、今後、どのような生活をしたいかという問に対しては、「できれば、アパートにいたい」(A)と答えていた。

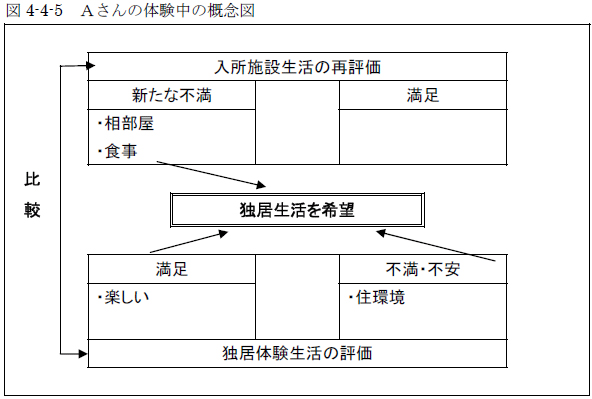

④概念図

以上の結果より、Aさんの概念図を作成した。

体験中のAさんは、独居体験生活を実際に送ったことで、今までの入所施設生活と独居体験生活を比較し、入所施設生活に対して新たな不満を抱いていたことが明らかとなった。

また、独居体験生活に対する評価としては、本人は、楽しいと評価している。一人で外出することができないこと等、独居体験生活を送っているアパートの住環境については不満を持っているが、今後の生活については、アパートで生活することを希望していた。

(2)Bさん

①入所施設生活の評価

体験中のBさんからは、体験前と同様に、職員や食事について不満を聞くことができた。一方で、独居体験を行い、新たに施設生活での満足する点が表れた。「飯、洗濯はやってくれるから、楽だ」(B)というような発言や、「(利用者の中で)凶暴な奴がいなければ天国だけど、特に良いとは言えない」というように、施設生活と独居体験生活を比較し、施設生活の一部について、評価し直している。

②独居体験の生活の評価

独居体験生活に対して、多くの不安や不満を抱えていた。まず、Bさんは、糖尿病を患っているが、血糖値が安定しないなど、健康面について不安を持っていた。「(アパートで生活する感想は?)だめ。だって、向こう行ってからずっと血糖値が上がりっぱなしだからな」(B)と話していた。その理由として、本人は、食費を切りつめざるを得ない点をあげていた。「(何が施設と違う?)いや、食事とか。金額が決められちゃってるから。栄養士の指導で決められちゃってるから。高くついちゃう。自分で決めて栄養士の指導でこれだめ、これ食べなさいとか、これ続いちゃってるとか、だから、賞味期限が切れちゃうのが多いの。逆に金かかっちゃう」(B)と話している。また、日中活動で入所していた施設を利用するため、ほとんど生活が変わらないという発言もあった。「(日中は?)こっちにいた時と一緒よ。全然変わりないもん。ただ外出はできるけど、なーんもする訳じゃない。」(B)と話していた。

一方で、独居体験での生活は上記のような不安や不満ばかりではなかった。Bさんは、独居体験生活の良いところについて、「(良いところは?)静かとかね」という発言があった。また、「向こう(独居体験をしているアパート)行けば自由だしな」という発言があり、一人で自由に外出することや、ヘルパーと一緒に池袋や動物園など休日には様々な場所に行けることを良い点として評価しいていた。しかし、ヘルパーを利用しての外出は、ヘルパーの時間に合わせて帰宅せざるを得ないということから、本人は不満も一方で抱いていた。

③今後の生活

独居体験の動機としては、体験前と同様に「経験できれば良いかな」(B)という考えだったと話していた。今後の生活については、「健康のこと考えればこっち(施設)しかないじゃん」(B)という発言や、「ここ(施設)にいた方がましだ。施設の方が良い」(B)という発言があり、独居体験をした中で、施設生活を今後の生活として考えていることが伺えた。

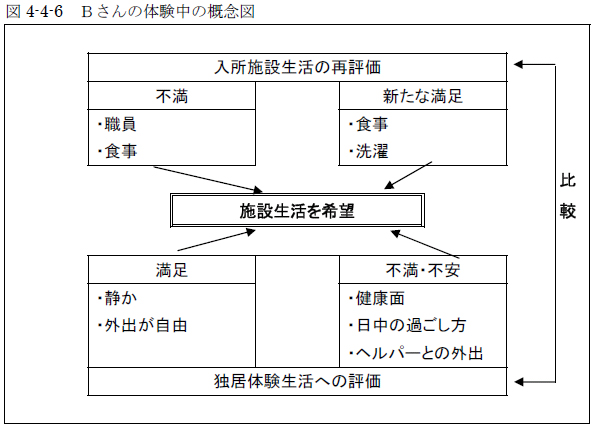

④概念図

以上のような結果から、Bさんの概念図を以下のように作成した。

独居体験生活を送っているBさんからは、まず、入所施設生活の再評価が抽出された。これは、独居体験生活と入所施設生活を比較したBさんが、入所施設生活の良い点に改めて気付くことができたと考えられる。

独居体験生活では、健康面などの不安もあり、Bさんは施設生活を希望すると話していた。

(3)Cさん

①入所施設生活の評価

入所施設生活の評価について、Cさんは、独居体験生活と比べていくつかの違いを話してくれた。まず、施設では、「周りがうるさい。職員もうるさいこともある」(C)ため、のんびりできないと発言している。また、施設生活では、「夜の寝る時間が決まっている」(C)として、独居体験生活と違う点であると話していた。また、「施設だと人がやってもらっていると自分もやってもらいたいと思うことがあり、それもストレスになる。」(C)と、職員との関係、他の利用者との関係についても違いがあると話していた。

②独居体験生活の評価

独居体験生活について、満足する点が多く聞くことができた。まず、全体的に、独居体験生活は「楽しい」(C)と話していた。具体的な点としては、「ここ(独居体験生活)だと外出ができる。いろいろなところに行っている」(C)という外出についての話や、「のんびりする時間が取れる」(C)、「夜、寝る時間がそんなに言われない」、「食事(の献立)は自分で決めている。ごはん、おいしい。施設だと残してしまうこと多々あるけれど、ここ(独居体験生活)の食事はあまり残さずに食べている」(C)と話していた。

また、「施設だと人がやってもらっていると自分もやってもらいたいと思うことがあり、それもストレスになる。でも、ここ(独居体験生活)だと、周りに比較する人がいないので、自分でやらなくてはと思わせることになり、仕方なく自分であってしまうことの方が多くなっている」と話していた。

③今後の生活

独居体験の動機については、体験前の面接調査と同様であるという答えであった。今後の生活については、施設と家族とで話し合っており、結論はまだ出していないということであったが、本人の希望としては、「こっち(独居生活)の方が、良いと思う」と話していた。

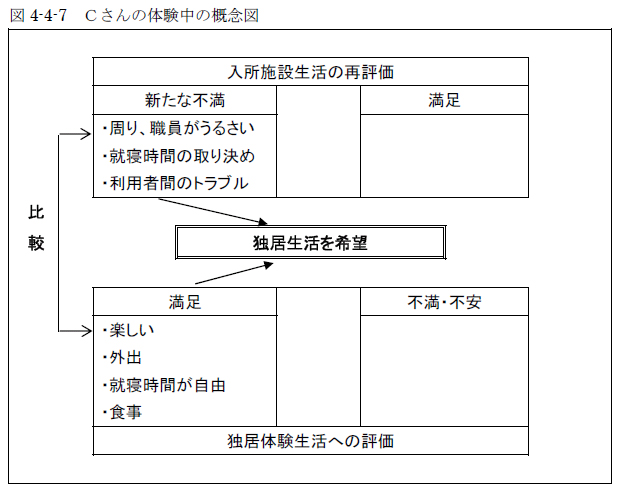

④概念図

上記のような結果から下記の概念図を作成した。

独居生活を体験中のCさんからは、入所施設生活と独居体験生活とを比べ、入所施設生活について新たな不満を抱いていることが分かった。上記のような施設生活への不満と独居体験生活の満足感から、Cさんは独居生活を希望したいと話していた。

(4)Dさん

①入所施設生活の再評価

入所施設生活に対しては、独居体験生活と比べ、Dさんは、「施設の方が自由、移動が」(D)と話している。住環境などの面で、入所施設での生活の方が自由であると話していた。また、入所施設生活の不満については特にないということであった。

②独居体験生活の評価

入所施設での住環境を評価する一方で、独居体験生活については、部屋の住環境が、「限定されている。自由がないのと同じ」(D)と話している。また、「本も読めない」(D)など、施設でできたことができなくなっていることに対して、不満を持っていた。さらに、経済的な面で不安があり、一ヶ月の少ない小遣いでは、「ぎりぎり。苦しい」(D)と話していた。ヘルパーについても、相性があり、人によるという話であった。楽しみについては、「外出できることが楽しみ」(D)と話していた。

③今後の生活

今後の生活については、「もう、(独居体験生活は)こりごり」(D)という発言があり、施設生活を継続することを希望すると話していた。

④概念図

以上のような結果からDさんの概念図を作成した。

Dさんは、独居体験生活の住環境に対して不満を持ち、入所施設の住環境を改めて評価していた。また、施設生活の不満もないが、独居体験生活の不満や不安は多く、今後の生活としては、施設生活を希望したいと話していた。

3.体験後

(1)Aさん

①入所施設生活の評価

体験後の面接調査時において、Aさんは、入所施設生活の評価について、不満は特にないと話した。

②独居体験生活の評価

独居体験生活については、良かった点として、「洗濯ができた」(A)、「外出ができた」(A)と話していた。また、困った点としては、「ベッドが寝る時にかたかった」(A)とし、あまり夜眠れなかったと話していた。また、独居体験をしたこと自体については、「良かった」(A)と話していた。

③今後の生活

今後の生活に対しては、「アパート生活をやっていきたい」(A)と話していた。「自分の身の回りを整理できるような生活」(A)をしたいとのことであった。

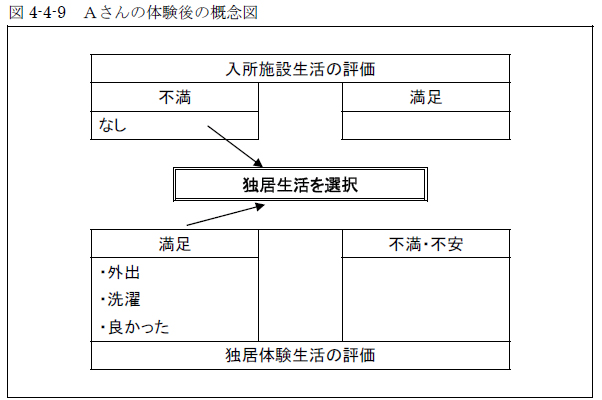

④概念図

以上の結果より、Aさんの概念図を作成した。

独居体験生活を終えたAさんの聞き取り調査では、入所施設生活の評価について、不満は特にないと話してくれた。また、満足する点については、具体的な話はなかった。

しかし、独居体験生活の評価では、満足する点を多く聞くことができた。一方で、不満や不安については語られていない。その結果、Aさんは独居生活を今後の生活として、選択したと考えられる。

(2)Bさん

①入所施設生活の評価

入所施設生活の評価について、Bさんからは体験前、体験中の面接調査同様に、職員等に対して不満な点があるという話があった。しかし、施設に対しては、住環境に対して、「広いし、すーと行ける」(B)と評価していた。

②独居体験生活の評価

独居体験生活については、Bさんからは不満点を多く聞くことができた。具体的には、住環境について、「車椅子が使うように作っていない」(B)というような発言があった。また、本人の健康面について、糖尿病を患っているため、食事の時間などが規則正しい必要があるが、施設とアパートでの往復の場合、時間がどうしてもずれてしまい、血糖値が安定しなかったと話していた。また、独居体験生活については、「アパートの方が気が楽」(B)と話していた。

③今後の生活

今後の生活について、Bさんは、職員、家族と「自立生活に向けた話、その方向性で話をしている」(B)として、このまま入所施設で生活する以外の生活を選択したいとのことであった。

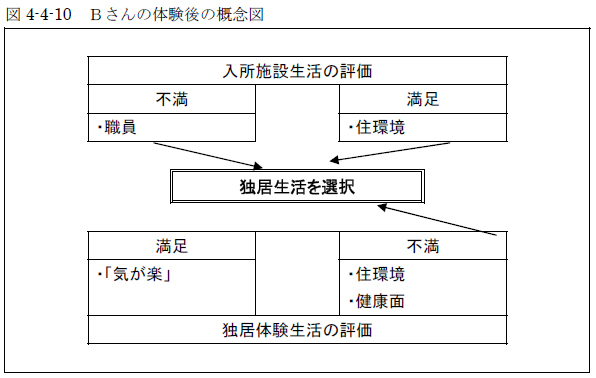

④概念図

以上の結果より、Bさんの概念図を作成した。

独居体験生活を終えたBさんからは、体験前、体験中の調査と同様に、施設の職員への不満を話していた。Bさんの聞き取りからは、それぞれの生活に対して、満足、不満があると考えられたが、本人の選択としては、独居生活を選択した。これは、各概念の本人に対する影響の強弱の相違であると考えられる。不満や満足があったとしても、比較するものがあり、どちらがより強いか弱いかで選択していると考えられる。Bさんが独居生活を選択した要因としては、入所施設生活の不満が満足より強く、独居体験生活の満足が不満より強かったことが考えられる。

(3)Cさん

①入所施設生活の評価

Cさんは、入所施設生活の評価について、体験後、「向こう(独居体験生活)も良かったけど、こっち(施設)も良いと思います」(C)と話していた。

また、「向こう(独居体験生活)では遊びに行けたけど、施設ではその手段が限りがあり、あまり行けない」と施設では外出に支障があると話していた。

②独居体験生活の評価

体験後、独居体験生活については、「夜怖くて、寝不足になってしまった」(C)、「部屋の中で音がして怖くて、電気もテレビも消せなかった」ということで、「寝不足になる」(C)、「ゆっくり睡眠が取れなかった」(C)という話があった。また、この他に、「恥ずかしいけど、毎日のように便失禁をしていた」(C)、「(アパートのトイレが)狭かったし、時間で便をしているとこっち(施設)に来るまでの時間に限りがあった」(C)として、独居体験生活、すべてに問題がなかったわけではなかった。このような生活を本人は、「ストレスもたまって」(C)いたと話していた。

しかし、「向こう(独居体験生活)では遊びに行けた」と、外出についての話や、総合的な評価については、「全体を見たら良かった」(C)と評価しているため、問題はありながらも、独居体験生活を有意義に過ごしていたことが伺えた。

③今後の生活

Cさんは、今後の生活については、「施設の方が無難かなと思っている」(C)と話していた。その理由としては、「まだ法律が変わっていないし、するから、今ここでアパートに行っても不安。どう変わるか見てからでも遅くはない」(C)という考えであるということであった。

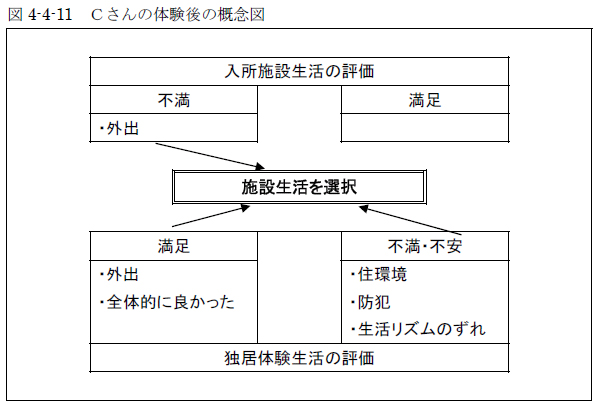

④概念図

以上の結果から、Cさんの概念図を以下のように作成した。

Cさんは、結果としては、施設生活の継続を選択した。独居体験生活の評価としては、満足しているという結果であったが、不満や不安についても多く話していた。体験して感じた不満や不安に加え、自立支援法の改正などもあり、施設生活を選択するということであった。

(4)Dさん

①入所施設生活の評価

入所施設生活について、Dさんは、体験中と同様に「自由に行動できる」(D)、「施設の外には自分で(移動)できる」(D)、「散歩、玄関から一人で出られる」(D)など、十環境について、施設を評価していた。また、職員については、「こっち(施設)では、合わない人(職員)は避けられる」(D)として、ヘルパーとの違いも話していた。

②独居体験生活の評価

独居体験生活については、「こっち(施設)でできていたこと、たばこ、お茶が自由にあそこ(独居体験生活)じゃできない」(D)という話があった。また、同様に「トイレが使えなかったのが一番大きかった。ポータブルは慣れるのに時間がかかった。施設では全部自分でできるからね」として、一人で入所施設ではできていたことが、住環境などの影響により、できなくなったと話していた。また、「一人じゃ出られない。玄関、段差等」という話もあった。また、ヘルパーについては、先述したように施設と比較し、「向こう(独居体験生活)では、(合わない人を)避けられない」として、一対一の関係性の難しさを話していた。さらに、体験前にやりたいと言っていたことについては、「ラーメンは食べに行かなかった」(D)、「パソコンはゲーム以外はやらなかった」(D)と話していた。

③今後の生活

今後の生活については、「アパートの一人暮らしはできない」(D)という発言や、「老人ホームの方が楽だと思う」(D)という発言があった。さらに、「(アパート生活について)ほとんど無理だろうな。もう一度、経験したいとは思わない」(D)というなど、入所施設生活を継続すると話していた。

④概念図

上記の結果からDさんの概念図を以下に作成した。

Dさんからは、独居体験生活については、不満と不安、施設生活については満足点を聞くことができた。このような結果から、Dさんは施設生活を選択したと考えられる。

Ⅳ.まとめ

1.各事例の比較

本研究の結果は、4人の調査対象者から得られたものである。その中では、施設生活の継続を選択した体験者、独居生活を選択した体験者の二つに分けることができた。しかし、一般化やモデルを作ることを考えた場合、本人の機能障害などのバックグラウンドが統一されていない現状を考えると、困難であると言える。また、この中で比較することについても、やや乱暴な議論であることを踏まえながらも、それぞれの事例について、比較を試みた。

(1)独居生活を選択した体験者

今後の生活として、独居生活を選択した体験者は、AさんとBさんであった。しかし、二人の入所施設生活の評価と独居体験生活の評価は大きく違うものであった。

Aさんの概念図【4‐4‐1】・【4‐4‐5】・【4‐4‐9】を見ると、施設生活に対しての不満は、体験中に話しているが、それ以外の時期には不満はないと発言している。また、施設生活については満足しているとも発言している。一方で、Bさんは、施設生活について多く不満を持っていた。体験前、体験中、体験後と施設生活の不満を話していた。しかし、体験中、体験後には施設生活を改めて評価している話もあり、一概に全てを否定しているとは言い難いと考えられる。

また、独居体験生活の評価については、Aさんからは多くの満足点を聞くことができた。一方で、Bさんからは自由な外出ができるなどの満足もあるが、住環境や健康面で不安や不満があると話していた。

AさんとBさんを比較した場合、Aさんは入所施設生活と独居体験生活、どちらも満足しているのに対し、Bさんはどちらの生活にも不満、満足を抱えていた。Aさんは独居生活と施設生活の満足点を比較し、独居生活を選択したと考えられる。Bさんは、独居生活に対する不満、不安と施設生活の不満、独居生活の満足と施設生活の満足を比較し、不満、不安がより小さい方、満足がより大きい方を選択したと考えられる。

(2)施設生活の継続を選択した体験者

今後の生活として、施設生活の継続を選択した体験者は、CさんとDさんであった。しかし、独居生活を選択した体験者と同様に、二人の入所施設の評価と独居体験生活の評価は大きく違うものであった。

Cさんの概念図【4‐4‐3】・【4‐4‐7】・【4‐4‐11】を見ると、施設生活、独居生活も共に満足していると考えられる。これは、Aさんと同じような傾向であると考えられる。次に、Dさんの概念図【4‐4‐4】・【4‐4‐8】・【4‐4‐12】を見た場合、施設生活に対しての満足、独居生活に対しての不満・不安を多く話していた。Dさんは、施設生活の満足と独居生活での不満・不安とを比較し、施設生活を選択したと考えられる。

(3)独居生活を選択した要因、選択しなかった要因

先述したように事例数の少なさ等の批判を配慮し、先述したように入所施設生活の評価、独居体験生活の評価について満足していると答えたAさんとCさんの事例を比較し、どの点が相違しているのかを以下に述べたい。

AさんとCさんの共通する点としては、入所施設生活に対して満足していると考えられた点がまずあげられる。次に、独居体験生活についても同様に満足していると考えられる。以上が類似点と言えよう。

AさんとCさんとで比較した場合、大きく違う点としては、独居体験生活での不満・不安があるかないかであると考えられる。Cさんからは、多くの独居体験生活での不満・不安の話があったが、Aさんからはあまり独居体験生活での不満・不安についての話はなかった。このような結果から、独居体験生活での不満・不安に対する検証が必要であり、今後の支援の課題として考えられる。

2.独居体験支援の在り方について

上記のような課題から、独居体験支援の在り方について考えたい。具体的には、独居体験支援の動機、独居体験中の支援について以下に述べたい。

(1)独居体験支援選択の動機

本調査の対象者は、旧身体障害者療護施設に入所している方々である。先述したように全国の身体障害者療護施設に入所する639名を対象とした2004年の「身体障害者療護施設居住者の生活と環境に関する2004年調査」では、60.7%の入所者が地域やグループホームで生活をしたくないと答えていることが明らかとなっている(第7回「療護施設と人権シンポジウム&交流集会実行委員2004)。その理由として、先述した調査では、施設生活を選択する理由を自由記述により把握しており、現状に対する肯定的評価と答えた入所者が48.8%,自分自身の問題・不安と答えた入所者が31.5%となっている。多くの人々は施設生活を肯定的に評価するもしくは、自分自身の問題、不安を持つため、施設生活を選択していると考えられる。

このような現状の中で、本調査の対象者は、二ヶ月もの独居体験生活を選択した。その選択時の迷いや選択の動機について以下に述べたい。

①迷いながらの選択

本調査の対象者は、それぞれ、施設生活の満足、不満、独居体験生活の不安、希望を抱きながら、独居体験を選択していた。今までの施設生活に対して、不満ばかりを持っているわけではなく、満足している部分もありながらも、新たな生活への希望を話していた。しかし、その新たな生活に対しては、不安もあわせて持っていた。必ずしも明確な意思が存在しているわけではなく、どちらつかずとも言える。

また、BさんやDさんからは障害を持つことによる生活への諦めともとれる発言があった。例えば、「車を乗っているCMを見て、ああ、俺もあの車乗りたいなと思うけど、諦める。その方法は。『ああ、俺死んでいるんだ』って思えばいい」(D)というような発言があった。このような生きることに対しての希望を持てず、諦めともとれる発言をした方が独居体験を希望したのは、独居体験を「仮出所のようなもの」(D)と捉え、試す機会として捉えていると考えられる。

上記のように施設生活の満足、不満、独居体験生活の不安、希望や生活への諦めなど様々な感情の中で、迷い、選択していると、支援者は理解する必要がある。次に、独居体験の選択について、その要因を考えたい。

②期間の限定と失敗した時の保障

独居体験の選択の要因については、体験者の動機から検討したい。その動機の中で、二ヶ月という限られた時間での体験であるという前提を無視することはできない。先述したように、本調査の結果では、「僕がまだやっていないから。お兄ちゃんやお姉ちゃんもやったから。一人で暮らすのやっていたから。どんなのかなって思っていた」(A)、「今度一人になった場合にどうなるのかな。一人になってもやってけるのかなって」(B)、「今は自分でどのくらい手を借りずにできるかを試したかった」(C)、「今回やってみて考える」(D)というように、すべての方から試しに自分はどれくらいできるのか、やってみるという話を聞くことができた。このように、期間を設けた独居生活体験は、その後の生活全てを変える地域生活移行と比べ、ハードルが低いものとして考えられる。まず、独居生活体験や地域生活体験を一泊二日、一週間、一ヶ月など、本人の希望に合わせて限られた期間だけでも行うことが、最終的に本人の地域生活移行の動機付けの支援になると考えられる。

また、期間が限定しているということは、最終的には入所施設に帰ることができるという前提も無視することはできない。地域生活移行を選択しない入所者、保護者からは、何かトラブルがあった場合の行き先のない不安が多く指摘されている(鈴木2006・相馬2006)。このように選択しない要因に対しても入所施設にいつでも戻ることができるという安心感が地域生活体験支援にはあると考えられる。

(2)独居体験中の支援について

①フォーマルサービスのみの限界

体験前の独居体験中の希望を多くの体験者から聞くことができた。このような希望に対して、実際にはフォーマルサービスのみでは限界があると考えられた。例えば、Dさんは体験前にパソコンをやりたいと話していた。しかし、体験後の聞き取りでは、「パソコンはゲーム以外はやらなかった」(D)と話しており、結局、入所施設でやっていたことと変わらなかったと話していた。このような希望について、例えば、地域のパソコン教室に通うことや、ボランティアでパソコンを教える人を募集するなど、障害者福祉のフォーマルな社会資源だけではなく、地域のインフォーマルな社会資源の利用することにより、独居体験が充実するのではと考えられた。

②障害者相談支援事業者の必要性

Dさんのようなケースで、障害者福祉のフォーマルサービスのみではなく、インフォーマルの社会資源を利用するためには、その地域の社会資源に精通している人材が必要である。つまり、独居体験支援を行う際、入所施設職員によるバックアップ体制も重要な要素であるが、それだけではなく、独居体験を行う地域の社会資源に精通した人材、地域の中の目が重要となる。 そのような人材の候補の一つとして、障害者相談支援事業者の相談支援専門員が考えられる。障害者の相談支援を行っている相談支援専門員は、地域の社会資源の情報提供や紹介などを行っており、入所施設職員と比べると情報の量は多いと考えられる。このような専門職が独居体験支援に携わる必要性があると考えられた。

また、先述したようにAさんとCさんとでは、独居体験に対する不満・不安に違いがみられた。Cさんの不安は、「夜怖くて、寝不足になってしまった」(C)というように防犯などの面で不安で、眠れなくなり寝不足になったと話していた。また、この他に、「恥ずかしいけど、毎日のように便失禁をしていた」(C)と話していた。その原因としては、「(アパートのトイレが)狭かったし、時間で便をしているとこっち(施設)に来るまでの時間に限りがあった」(C)ということで、トイレの住環境の面での問題と時間の余裕や入所施設生活でのリズムのずれが考えられた。このような生活を本人は、「ストレスもたまって」(C)いたと話している。このような不安や不満に対してその情報をキャッチするとともに、次の支援につなげる支援者が必要となると考えられる。

支援につなげる場合は、フォーマルな社会資源だけではなく、インフォーマルな社会資源を活用することや、それぞれの社会資源をコーディネートすることのできる職員が求められる。今回の体験生活では、ケアプランの見直しを定期的に行い、通常よりもきめ細かい支援が行われていると言える。しかし、実際には多くの不安や不満があったということは、さらに充実した不安、不満を相談する機能やそれに対応して社会資源などをコーディネートする機能を持つ人材が求められると考えられる。

(3)住環境の重要性について

住環境については、前節で詳細に述べられているため、本節では詳細な記述は避けるが、本調査の結果からは、住環境に対する評価が独居体験生活の評価へ大きく影響すると考えられた。住環境は、身体に障害を持つ者にとっては大きな問題であると言える。そのためにも、今後、独居体験支援においては、入所施設と同じようなバリアフリーな住環境で行われることがより重要になると考えられた。

(4)地域生活体験支援の意義

先述したように入所施設生活を選択する入所者が多い実態ではあるが、選択した入所者の中で、障害を持った後、独居生活やグループホーム等の地域生活を体験した方は、どの程度いたのか疑問である。在宅生活や病院生活などを経て入所した入所者の多くは、独居生活などを実際に行っていたとは考えにくい。

本調査の結果によれば、体験者の多くは独居体験での生活を送ることで、入所施設生活を再評価していると考えられ、体験前では聞くことのできなかった新たな不満や満足についての発言があった。このことは、入所施設での生活と独居体験での生活とを比較した結果であると考えられる。入所施設生活を迷いながらも選択している入所者に対しては、このような独居体験支援を提供することにより、新たな生活の選択肢が増えることとなり、結果として施設生活、独居生活を選択しようとも、本人の望んだ生活の選択ができるのではないかと考えられる。

「障害者自立支援法」では、自立訓練(機能訓練)の対象を身体障害者と定めている。そのため、自立訓練(生活訓練)として位置づけられている宿泊型自立訓練は制度上、行うことは難しいと考えられる。ただし、宿泊型自立訓練も全国で2008年6月現在、10事業所しか行っておらず、また、10人以上の利用者がいないと行えない(厚生労働省2008)。このような施策のみだけでは、入所施設で生活している入所者の多くは、地域生活を選択することは難しいと言える。

本研究事業で明らかになったように、地域生活を選択するためには、地域生活を実際に体験した上での選択肢の提案が重要である。その方法として、独居体験生活支援、つまりは地域生活体験支援が位置づけられると考えられる。今後、実態に合わせた施策化を含めて、実践と研究の積み重ねとそれに対する検討が必要となると考えられる。

参考文献

第7回「療護施設と人権シンポジウム&交流集会実行委員」(2004)「身体障害者療護施設居住者の生活と環境に関する2004年調査」 厚生労働省(2008)「第39回社会保障審議会障害部会資料 地域における自立した生活のための支援『地域での生活の支援』(参考資料)」

戈木クレイグヒル滋子(2005)『質的研究方法ゼミナールグラウンデッドセオリーアプローチを学ぶ』,医学書院

鈴木 良(2006)「知的障害者入所施設A・Bの地域移行に関する親族の態度についての一考察」『社会福祉学』47(1),47-57

相馬大祐(2006)「入所施設における地域生活移行の抑制要因-身体障害者療護施設を対象として」東洋大学大学院修士論文

第5節ケアプランとICFチェックリストにおける独居体験入居での変容調査

1.はじめに

本調査研究の目的は、施設利用者が入所施設から地域移行した場合の生活面での不安や問題を調査し、「入所施設から移行したい」、あるいは「独居自立生活ができる」と思えるような支援方法の構築を考察することにある。地域生活を送る上での困難性とは何なのであろうか。これまで実際に障害者が地域で独居自立生活を送っている例はさほど数多くはない。地域への移行を促進していくためには、地域生活を送るための社会資源の整備がまずは基礎となる。資源がなければ地域移行しようにも移行できない。では、どのような資源を整備すれば地域移行が可能となるのであろうか。住宅、介護体制、セイフティネット等々さまざまな視点での検討が必要となってくる。しかし、そのような社会資源等の整備があれば、誰もが地域移行を希望するのか。ケアプランによって利用者のニーズに応え、ICFの評価軸を用い、その変化を比較することとした。

2.動機・背景

平成18年かしの木ケアセンターの入所施設利用者(家族含む)50名に調査した「地域移行への不安」に関するアンケートでは、73%の方が地域移行したくない、あまりしたくないと答え、その理由は経済的支援15%・バリアフリーに関する支援17%・夜間の支援(緊急時対応等)19%・移動や外出に関する支援7%等への不安要素があげられていた。これらの不安要因を取り除くことで、「地域で暮らしたい」と思えるのか。また、新たな問題が浮かび上がるのかを調査研究する必要を感じた。地域で独居自立生活を送れると思われる方は、当施設内にも、多く存在する。然し、その事を望まない方が大勢である。その要因を明らかにすることができるとしたら、地域移行希望者は増加すると思われる。

今回の独居体験入居でのケアプランでは、上記の「不安要素」を考慮して利用者への体験入居の説明とアセスメントを行った。

3.調査方法

本調査では、リハビリテーション・ノーマライゼーション・エンパワメントアプローチの観点から、地域移行に焦点をあてた独自の評価項目構成でのチェックリストを作成し、環境の変化がどのように心身機能や活動、参加に影響を及ぼすのかを評価した。また、活動と参加については、分立することができなかったため、同一項目とし、個人因子については、WHOの見解と同じとし、除外し評価した。

ICFは、国際障害分類(ICIDH)の改訂版にあたる。ICFの領域は、健康領域と健康関連領域があり、身体、個人、社会の3視点に立ち構成されている。心身機能・身体構造、活動、参加と分類し、これを生活機能と障害が、全てを含む包括用語として用いられているとしている。

さらに背景因子として、環境、個人因子が構成概念と相互作用しているとしている。

ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―を参考に、本調査の目的にあわせ、心身機能の障害(58項目)、活動制限及び参加制約(60項目)、環境因子(15項目)の3つの構成要素からなる独自に選定した133項目において対象者ごとに評価をおこなった。手順として、体験前、独居体験後にICFチェックリストを作成し、前後の比較を行い、環境の変化が心身機能、活動・参加にどのような変化をもたらしたのか地域移行への促進要因と阻害要因を調査した。

また、体験入居前と中にアセスメントを行いケアプランを立て、その変化と傾向を比較した。

ケアプランは、支援費制度以降、施設入所者に対して作成が義務づけられた。障害者自立支援法の施行に伴い、利用者自らが自己選択・決定をしていくケアプランの重要性が高まっている。本調査では、ケアプランから対象者の変化を評価し、ケアプランの他職種協働の共通言語としての機能と、施設と在宅のケアプランの共通点や相違、あるいは今後の施設ケアプランのあり方を考察した。

4.ケアプランによる独居体験入居前・中・後の変容調査

独居体験開始前、独居体験・地域移行生活へ向けた本人のニーズを把握する為のアセスメントを行った。アセスメント(参考資料4-5-1参照)では、生活・健康・日常生活・コミュニケーションスキル・社会生活技能・社会参加・教育・就労・家族支援の各領域と本人の要望・希望する暮らしについて本人との面接から把握することとした。主な内容としては、経済的負担は、入所施設と変わらないこと、居室の日常生活用具は、極力利用者の希望を取り入れ施設側が準備すること。 夜間等のケアについては、不測の事態も考慮し同一アパート内に宿直室を用意し、常に連絡したら駆けつけられること、余暇活動については、利用者の希望を極力取り入れながら、ヘルパーの同行を行うこととした。

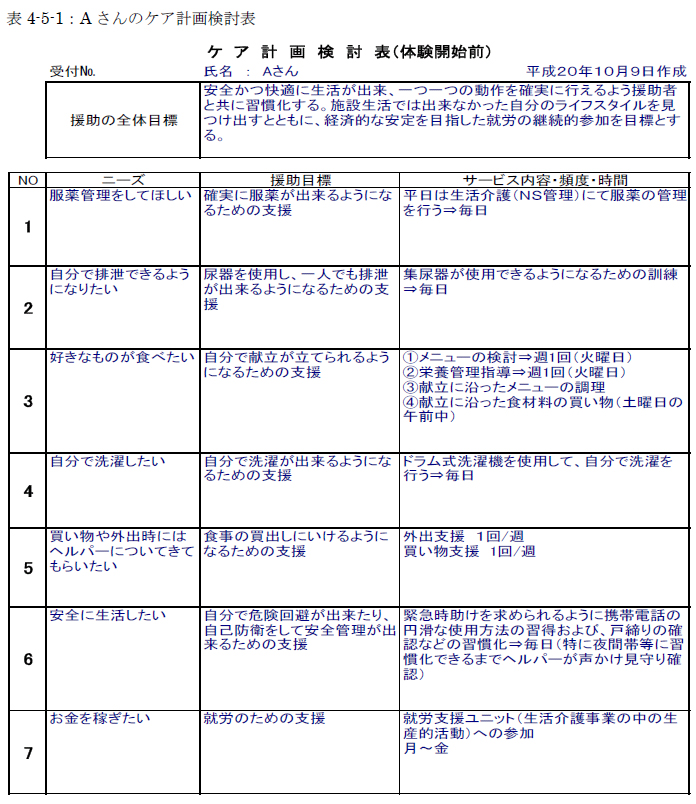

Aさんのケアプラン

アセスメントでは、健康に関する領域、日常生活に関する領域での要望が多くあがっている。健康に関する領域について、記憶・遂行能力に障害があることから、服薬の管理が困難であり、本人からも「自分ではできないから誰かにやってもらいたい」と要望があった。今後の地域移行へ向けた段階的な取り組みとして徐々に自己管理が出来るよう介入をすることを目的としてケアプランに反映させた。日常生活に関する領域については、排泄に関して要望が出ている。施設では日中紙おむつとトイレを併用し夜間は紙おむつのみ使用し排泄を行っている。今後地域移行へ向け紙おむつを使用せずトイレまたは尿器にて排泄したいとの要望があった。また、家事等できる所は自分でやりたいと意欲的なニーズが多くこの独居体験に期待することが多いように感じられる。外出については単独での外出が困難である為「ヘルパーさんに付き添ってもらいたい」といった要望もあがっている。

これらの要望・希望をもとにケアプランの作成を行った。詳細は週間ケア計画表に記載した。それぞれのプランは体験前の要望・希望であり、独居体験の擬態的な問題点が明確でないままの計画である為、体験開始3週間後に見直しを行うこととした。

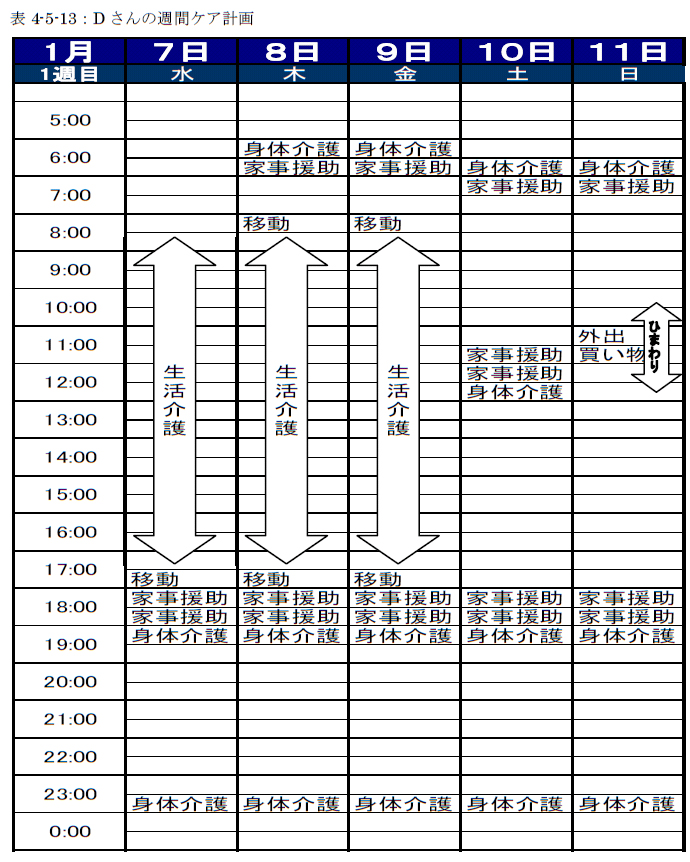

注 下記の表にある「生活介護」とは、障害福祉サービスの生活介護事業の利用をいう。

注2 NSとはナースのこと

注3 身体介護とは、居宅介護事業における身体介護のこと。家事援助も同様

注4 ひまわりとは、福祉有償運送の利用をいう。

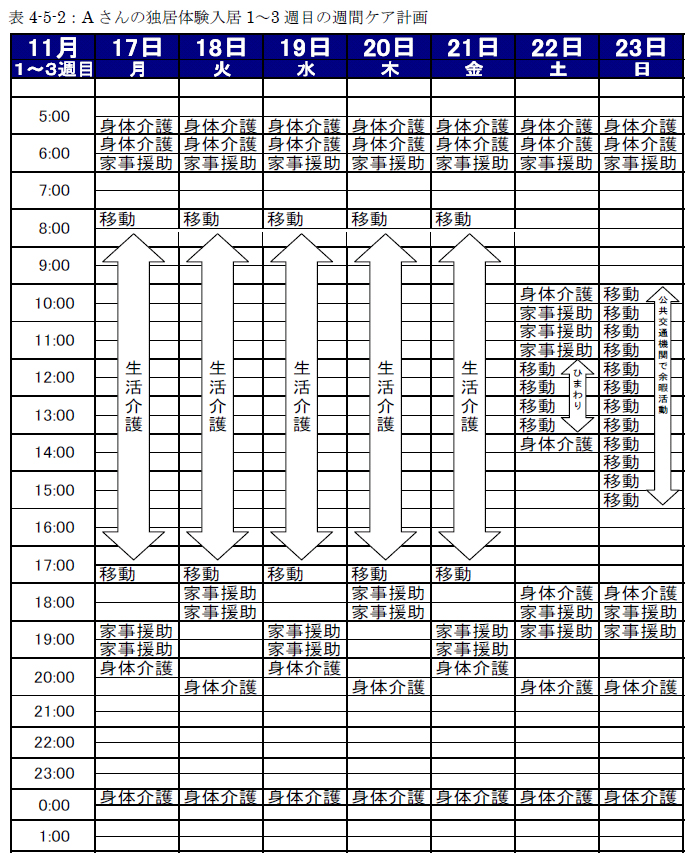

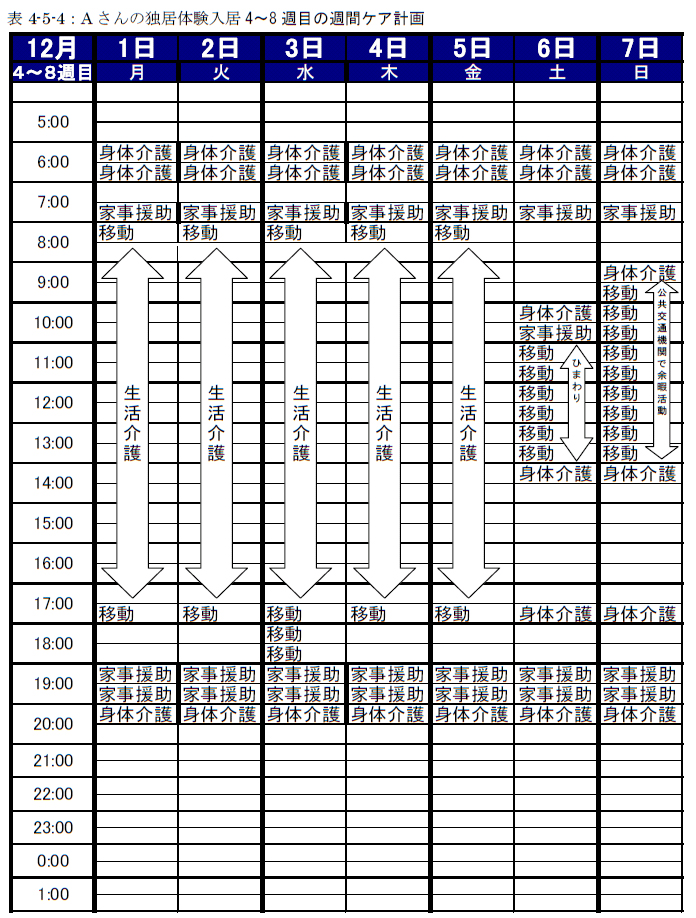

1~3週目の週間ケア計画は、施設でのタイムスタディ調査をもとに介護量を把握し、およその介護時間を算出したものと本人のニーズから計画を立てた。Aさんの場合、家事援助では食事の用意、後片付け、ごみ出しや部屋の清掃等の家事を行う。身体介護では、朝は起床介助(排泄・着替え等)、夜は就寝介助(排泄・着替え等)を行う。また深夜は排泄介助を行う。移動支援は、毎週土曜日に1週間分の食材の買出しを行う為の外出と、隔週の日曜日に公共交通機関を利用した外出を行う。

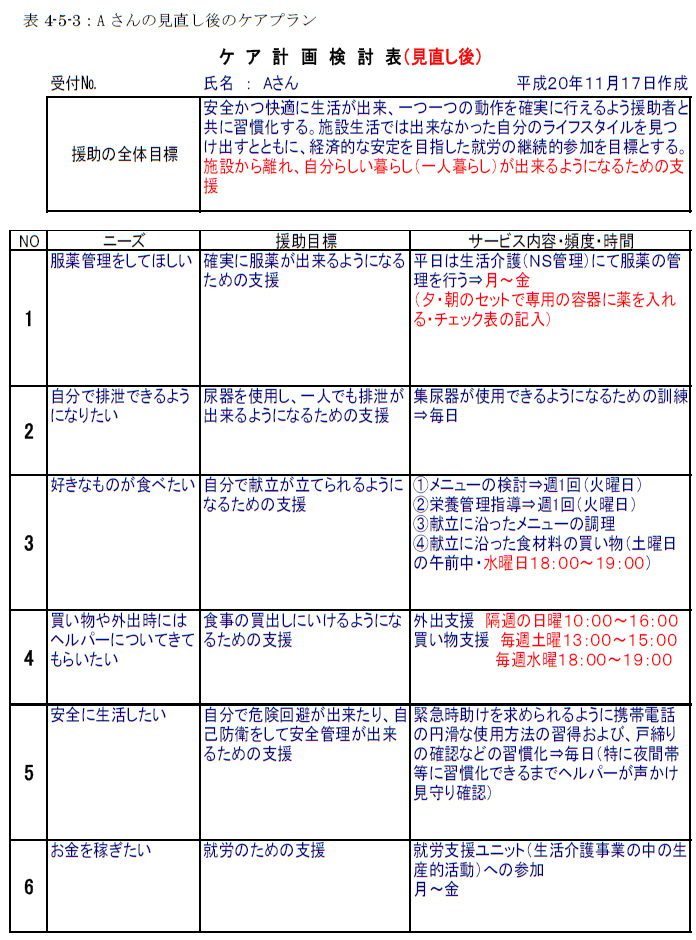

1~3週目の支援内容、本人のニーズに変化があったため、4週目以降ケアプランの変更を行った。

【表4-5-1】:【表4-5-3】でのAさんのケア計画の比較

支援の全体目標 1~3週目の目標に4週目以降、施設から離れ自分らしい暮らし(一人暮らし)が出来るようになるための支援、追加した。これは、独居体験開始後より「一人暮らしがしたい」というニーズがあり、それに対し具体的に支援するためである。

*NO,1 服薬管理について、朝(赤)・夕(青)の蓋付き薬杯を準備し、1日分の薬を入れて、蓋に日付入りの薬袋を貼り、本人が看護室へ受け取りに来ることを行っていた。本人のニーズに「薬の管理は誰かにやってもらいたい」とあり、主な管理を施設の看護師が行っていたが、中盤に薬を飲み忘れる事故があったことと、今後自ら服薬管理を行う体制作りとして、チェック表を作成し看護師・送迎運転手・ヘルパーがそれぞれ確認しチェック表にサインすることした。

*NO,2 排泄について、開始前より「自分で排泄できるようになりたい」とのニーズがあり、安楽尿器を用意し使用していた。独居体験開始から3週間ほどすると夜間帯の排尿がなくなり、起床時に安楽尿器を使用し排泄が出来るようになった(変化についてはICF報告書参照)。但し、安楽尿器を介助無しで使用することは出来なかったため、8週通してプランは変更しなかった。

*NO,3.4 外出支援に関して、1~3週目は毎週土曜日の食材の買出しと、隔週に日曜日の公共交通機関を利用した外出を行っていたが、4週目以降は「もっと外出したいと」との希望あり、毎週水曜日の生活介護終了後に食材買出しのための外出を組み込んだ。6週目に入り更に外出したいとの希望があり、14:00で生活介護を終了し、施設から公共交通機関を利用し外出へ出かけた。これは、以前から行きたかった「ドーナツ屋さん」へ行きたかったのと、母親にプレゼントする為のバッグを、独居体験終了間際になっても買えていなかったため、どうしても買いたいと言う強い思いもあったようだ。バッグを買えたこと、プレゼントできたことにはとても満足した様子だった。

*NO,5 「安全に暮らしたい」について、ヘルパーがインターホンの使用方法を指導し、後半にはインターホンを使用できるようになった。また、外出時の施錠については、当初は困難であったが、徐々に出来るようになっている。但し、安全管理に関する支援について4週目での達成度が低いことから、8週通してケアプランの変更はしていない。

*NO,6 「お金を稼ぎたい」については、日中活動で参加している就労支援ユニットに継続して参加することとして、8週通してプランの変更していない。

Bさんのケアプラン

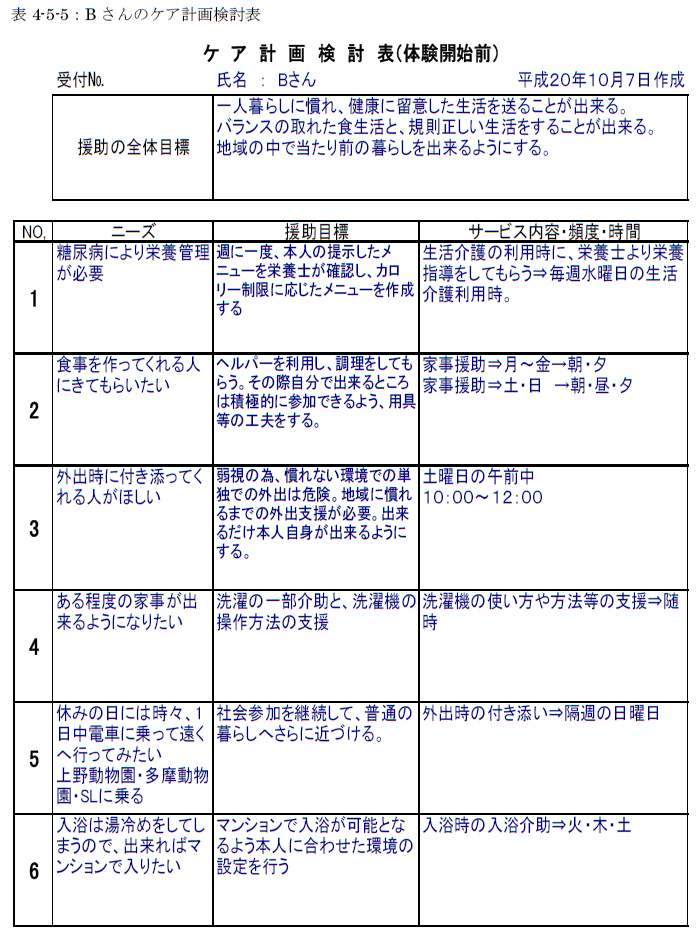

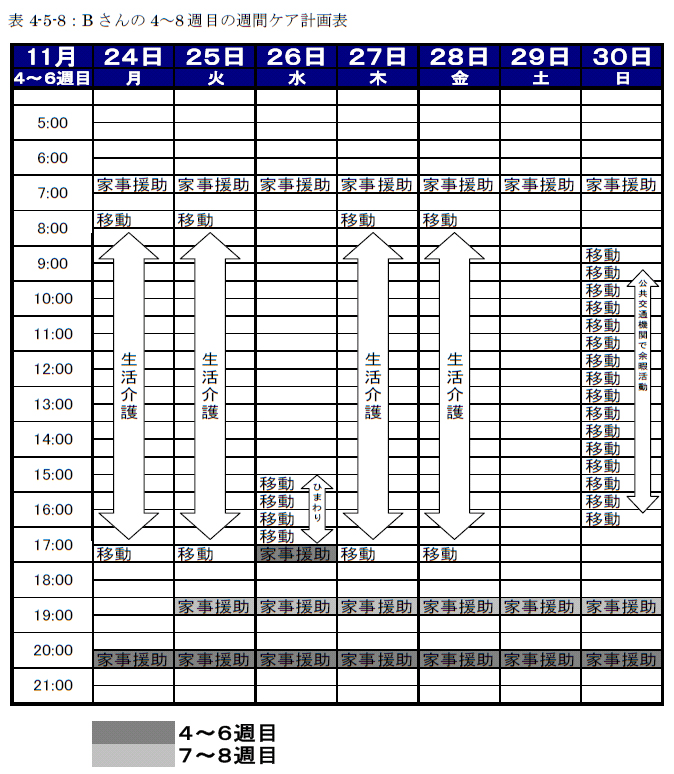

アセスメントでは、健康に関する領域、日常生活に関する領域、社会参加に関する領域での要望が多くあがっている。健康に関する領域について、糖尿病であることにより栄養管理が必要であることを気にかけており、「アパートでは誰が食事を作ってくれるのか」「食事制限があることを分かってほしい」といった要望も出されている。日常生活に関する領域ではもっとも多く要望が出されており、施設生活では環境面で実現が難しいことやその変化に対する戸惑いや不安が要望として多く表出されている。例えば、施設では一般浴での入浴は浴槽内に入る際に段差があり危険なため特殊浴にて介助を受けながら入浴を行っている。アパートでは一般的な浴室で単独で入浴することになるが、シャワー浴であれば単独で入浴が可能になることや好きな時間に入浴が出来るとして、アパートでの入浴を希望した。社会参加に関する領域は、日常生活に関する領域の「買い物」の項目と重複する内容でもあるが、外出への意欲や不安・期待が要望として上がっていた。慣れない土地での単独での買い物に不安があったり、「付き添いがいれば安心。一日中電車に乗って遠くへ出かけたい」などの希望がでた。これらの要望・希望をもとにケアプラン作成を行った。詳細は週間ケア計画表に記載した。それぞれのプランは独居体験前の要望・希望であり、独居体験の具体的な問題点が明確でないままの計画であるため、体験開始3週間後に見直しを行うこととした。

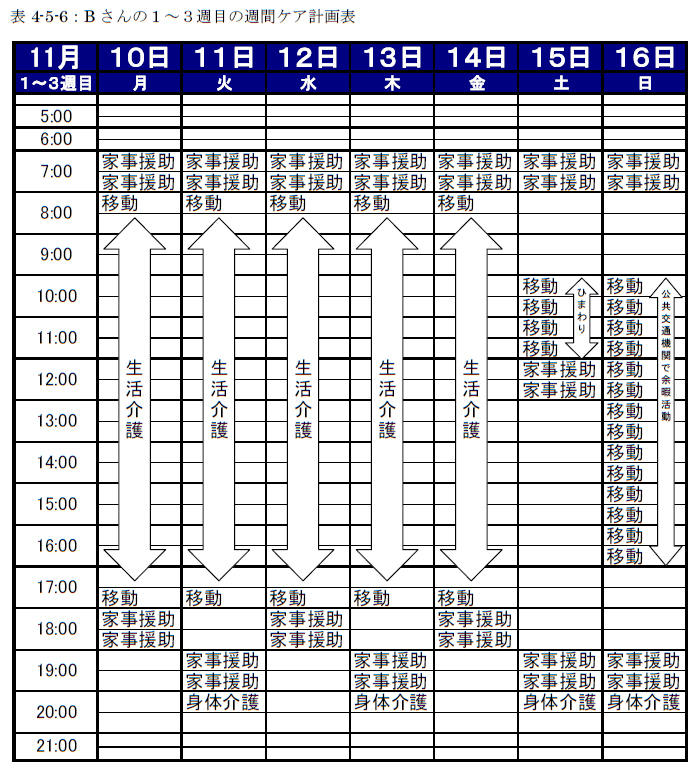

1~3週目の週間ケア計画は、施設でのタイムスタディ調査をもとに介護量を把握し、おおよその介護時間を算出したものと、本人のニーズから計画を立てた。Bさんの場合、家事援助では食事の用意、後片付け、ゴミだしや部屋の清掃等を行う。アセスメントで、「調理をしてくれる人に来てもらいたい」とのニーズがあり、朝・夕のそれぞれ1時間程度を調理やその他の家事援助に当てられるよう時間を設けた。身体介護では入浴の見守りの時間として時間を設定した。また、土日の移動支援は一週間分の買い物(福祉有償運送を利用した外出)とヘルパー付き添いで公共交通機関を利用した外出を行う為の時間として設定した。

外出時間については、アセスメントから「電車に乗って遠くへ行きたい。」「付き添ってくれる人がほしい」等のニーズがあり、7時間を外出支援を行う為の時間として設定した。

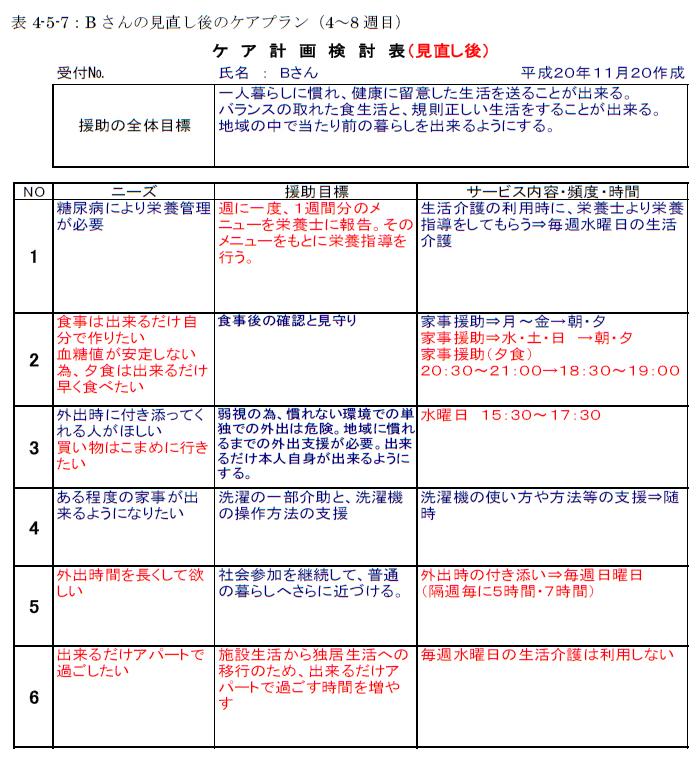

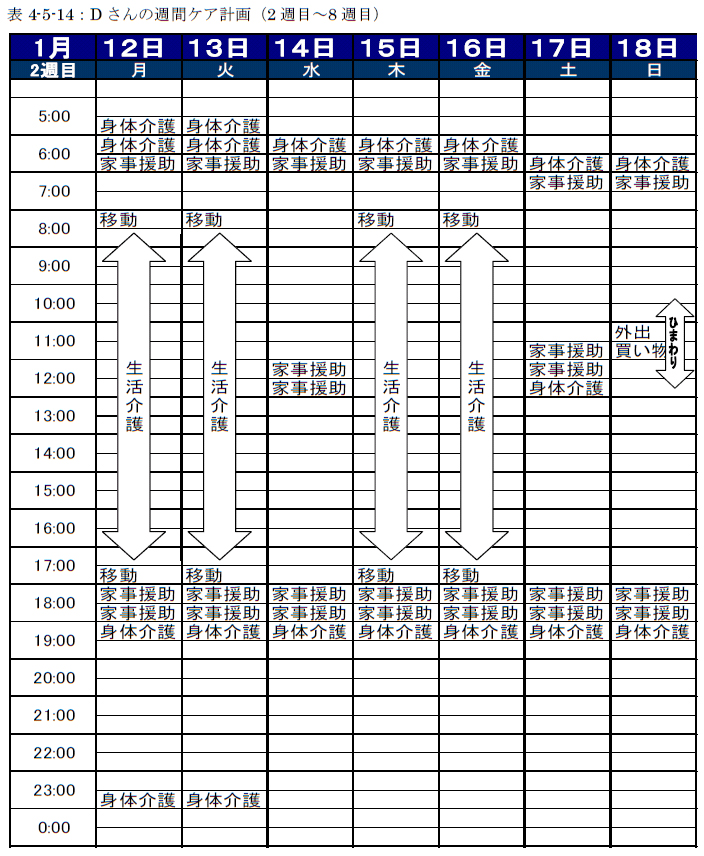

1~3週目の支援内容、本人のニーズに変化があり、4週目以降ケアプランの変更を行った。

【表4-5-5】:【表4-5-7】Bさんのケア計画の比較検討

*NO,1 栄養管理について、1~3週目では本人が提案した1週間分の献立を栄養士が評価・指導していたが、4~8週目では、1週間食べたものを本人が記録し栄養士に報告することとした。これは、今後地域移行した際には自分で栄養管理を行うことになるが、今まで施設で行ってきた管理を一度に行うことは難しいと思われたためである。段階的に栄養士主体から本人主体の管理体制へ変化させることを目的としていたが、後半に入り金銭的な問題等で面倒になり、摂取カロリーには配慮しているが、インスタント食品を多用するようになるなど、マイナスの効果も見られた。

*NO,2 調理に関して、当初「作ってくれる人に来てもらいたい」と希望があり、平日は朝・夕の2回、土日は朝・昼・夕の3回家事援助としてヘルパーを配置したが、ある程度環境の整ったアパートで調理が可能であることが分かり本人から「来たってしょうがないよ。自分で作れるからと」頻繁に自炊をするようになった。そのため、家事援助の時間数を朝・夕計2時間を朝・夕計1時間に減らした。後半になり、血糖値の上昇やヘルパーが後片付けの確認程度の支援になり関わりが少なくなると「自分で出来るって言われてんだろ」と不満を漏らすことが多くなった。

*NO,3 買出しの為の外出については、当初土曜日の午後のみ行っていたが、賞味期限が直ぐに切れてしまうものがありこまめに行きたいとの希望が出ていた。そのため水曜日に買出しを行うこととした。土曜日の買出しは日曜日にも外出できるとのことで削除した。

*ON,5 外出時間については「外出時間が短くてどこにもいけない。夜も出かけたいけどヘルパーがいないと危ないから行けない」との希望があったため見直しを行った。今回の独居体験におけるヘルパーの勤務配置では、隔週7時間の外出を組み入れることしか出来ない為、7時間と5時間を交互に組み入れ毎週日曜を外出支援の時間にすることとした。しかし、外出の回数は増加したが、1回あたりの外出時間が延びたわけではない為、時間に対するニーズは達成されなかった。

*NO,6(体験開始前のケア計画表) 1~3週目の入浴に関する支援について、独居体験開始後より単独での入浴が可能となり、また本人より支援の必要がないと話があり、プランから削除した。

*NO,6(変更後のケア計画検討表) アパートと施設を行き来する間に、「出来るだけ長くアパートで過ごしたい」との希望が出てきた。また「施設には行きたくない」とも話されていたため、月曜日から金曜日までの生活介護事業(施設)の利用から、水曜日を除いた週に4回の利用に変更した。このニーズに関して、当初は週5日間の生活介護事業利用を2回ほどに減らしたいとの希望があったが、安全面や健康面を配慮し、施設側からの提案で週4回の利用となった。

*NO,4 洗濯機の使用方法を含めた家事に関する支援は、当初のニーズから変化が見られなかった為、変更後も継続して支援を行った。

7~8週目の週間ケア計画

7~8週目は、血糖値が上がってしまったことで受診した結果、食事の時間が不規則なこと(自分で調理することで時間がかかり食べる時間が不規則になったり、施設に比べ食べる時間が遅くなったこと)が原因であることが分かったため、調理を本人が全て行うのではなくヘルパーも一部介入できるよう、本人からの要請で家事援助の時間を1時間半早めた。結果、終了時に血糖値は改善に向かったと思われる。

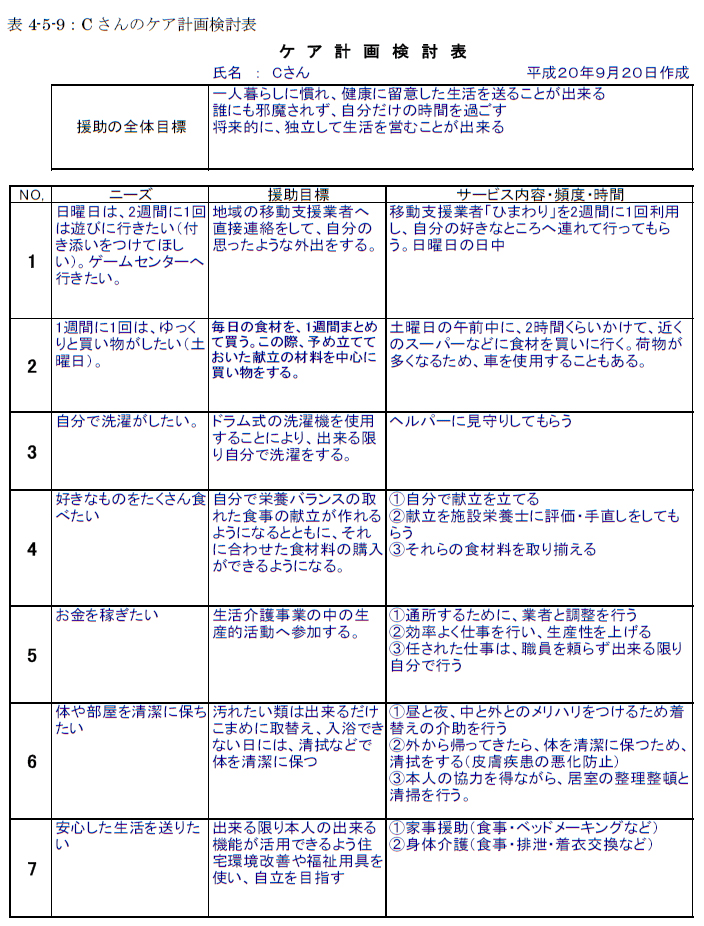

Cさんのケアプラン

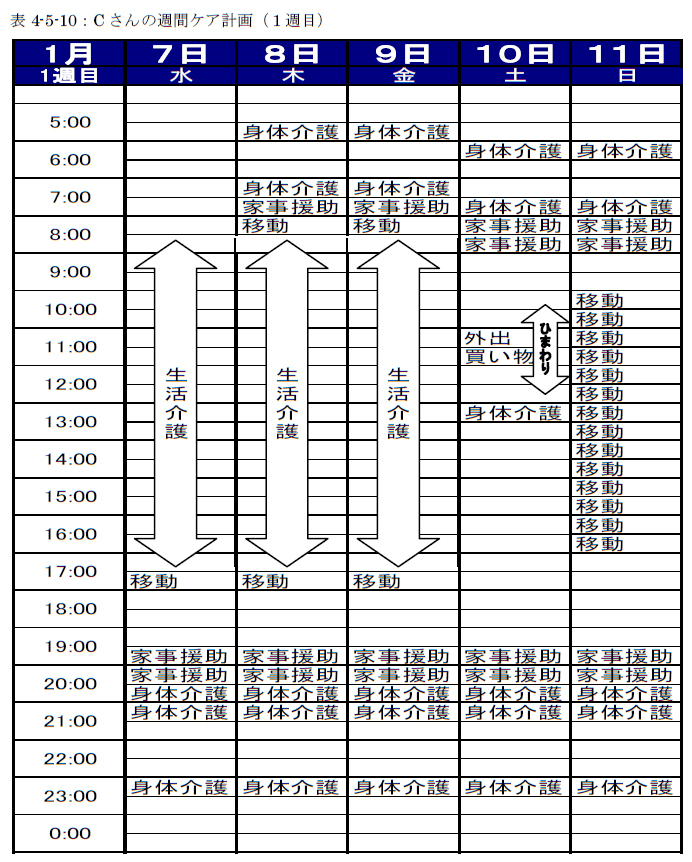

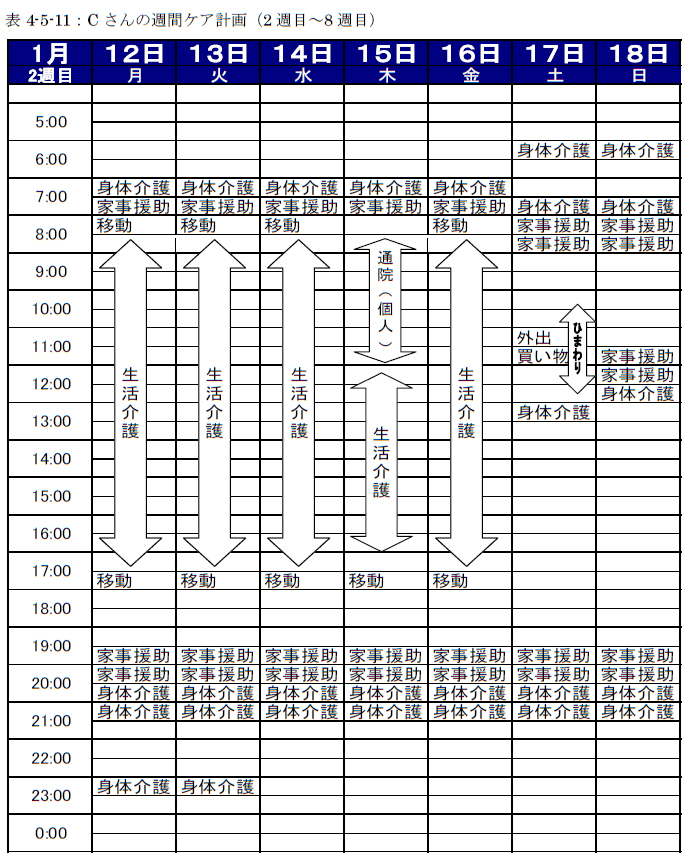

アセスメントでは、健康に関する領域、日常生活に関する領域、社会生活技能に関する領域についての要望が多くあがっている。健康に関する領域では、栄養管理に関して「食べたいものの栄養管理をして欲しい」との要望があり、ケアプランに取り入れた。日常生活に関する領域では、自分で洗濯がしたい、買い物がしたい、安心した生活を送りたい等の要望が出ている。日常生活の特に食事や排泄の部分に不安を抱えており(一人でも出来るか?等)、それがニーズとして表出されていた。社会生活技能に関する領域については、外出がしたいといった要望が出ている。これらの要望・希望をもとにケアプランの作成を行った。詳細は週間ケア計画に記載した。それぞれのプランは体験前の要望・希望であり、独居体験の具体的な問題点が明確でないままの計画である為、本人のニーズに変化があり次第、随時変更することとした。

週間ケア計画に記載されている介護時間は施設での生活を基準としたタイムスタディー調査をおおよその時間を算出したものと、本人のニーズから計画を立てた。Cさんの場合、家事援助では家事全般(食事の用意、後片付け、清掃、ゴミだし等)である。但し、洗濯については「自分で洗濯がしたい」との要望があり、見守りのを行うこととした。身体介護では、排泄、着替え等の介助が主である。夜間帯の支援については、本人の希望により巡回及び排泄介助を行う。移動支援では、毎週土曜日に1週間分の食材の買出しを行うための時間として設定し、隔週の日曜日は公共交通機関を利用した外出として位置づけている。どちらも本人の希望をケアプランに反映させた。

【表4-5-9】でのCさんのケア計画の比較

*NO,7 安心した生活を送りたいについて、1週目の週間ケア計画では、身体介護の時間として早朝5:30~6:00、深夜23:00~23:30に排泄介助(及び巡回)を行う為の時間を設定していた。1週目が終了し、実際は、排泄介助に関しては後片付けのみで排泄自体は自力で行えており、ヘルパーは喫煙の為の介助を行うだけであった。そのため自力で出ることが出来るベランダに喫煙所を設け、単独で喫煙が出来るよう環境設定を行い、早朝、深夜の身体介護を2週目の水曜日以降は不要とした。

Cさんのケアプランでは、本人のニーズに大きな変化は見られず8週間通しておおよそ当初のプランどおりに支援を継続した。目標の達成度に関して、健康に留意した生活を送ること、自分だけの時間を過ごすことに関してはICFチェックリストでの評価にもあるように概ね達成できたことが言える。将来的に独立して生活を営むことが出来るに関しては、独居体験中に地域生活への具体的なイメージが出来つつあり、本人からも「別のアパートで暮らしたい」と希望が出ており、地域移行へ関して大きな進歩であったと言える。

*NO,1 日曜日は、2週間に1回は遊びに行きたい。について、2ヶ月間継続して外出の希望があり、2週間に1度。ヘルパーの付き添いで公共交通機関を利用した外出を行った。

*NO,2 1週間に1回はゆっくりと買い物がしたい。については、週間ケア計画の通り8週間継続して行った。

*NO,3 自分で洗濯がしたい。については、居室にドラム式洗濯機を設置し自分で出来るよう支援した。洗濯機の使用については自分で行えているが、時々「たたむのを手伝って」と訴えることがあり、8週間通してプランを継続した。

*NO,4 好きなものをたくさん食べたい。について、自ら献立を立て、嗜好にあった食事を食べることが出来た。但し、栄養のバランスが偏る傾向にあり、続けて栄養指導が必要であったため、8週間通してプランを継続した。

*NO,5 お金を稼ぎたい。について、施設(生活介護事業にて)で就労支援ユニットに参加しているが、独居体験中も引き続き就労支援ユニットに参加したいとのニーズに変化は見られず、8週間通してプランを継続した。

*NO,6 体や部屋を清潔に保ちたい。について、昼と夜のメリハリをつけるため、着替えを行うとあったが、日中の服装のまま寝てしまうことが多かった。居室の整理整頓では、主にヘルパーが行うことが多かった。自分で出来る範囲は行っていた。

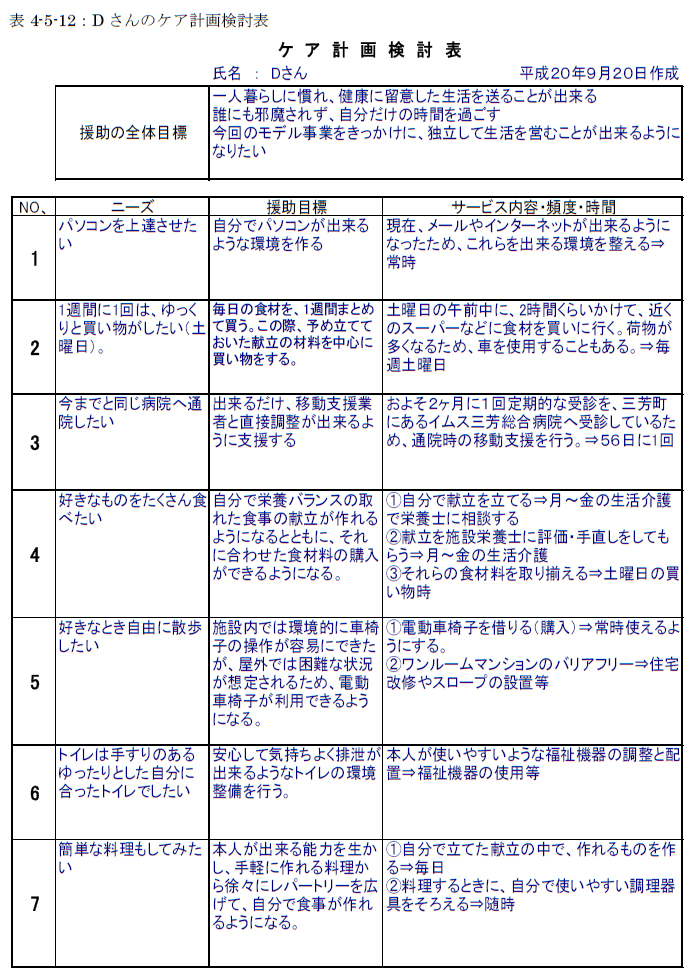

Dさんのアセスメント

アセスメントでは、健康に関する領域、日常生活に関する領域についての要望が多くあがっている。健康に関する領域に関して、糖尿病により栄養管理が必要であり、服薬に関しても忘れがちであるため、本人は支援者の管理を望んでいた。栄養管理、服薬管理に関しては、今後地域移行した際にある程度自力で行うことが出来るよう、支援者の管理から徐々に自己管理できるようになるための支援を行うこととし、プランに入れた。日常生活に関する領域については、「施設と同じようにして欲しい」との要望が強かった。これに関しても、今後の地域生活へ向け、ヘルパーによる支援からセルフケアへ徐々に移行できるようプランを設定した。その他の要望としては、電動車椅子に乗りたい、パソコンを上達させたいなどの希望が出ていた。これらの要望・希望をもとにケアプランの作成を行った。それぞれのプランは体験前の要望・希望である為、独居体験の具体的な問題点が明確でないままの計画である為、ニーズに変化が見られた場合、随時プランの変更を行うこととした。

週間ケア計画に記載されている介護時間は施設での生活を基準としたタイムスタディー調査をおおよその時間を算出したものと、本人のニーズから計画を立てた。Dさんの場合、家事援助では家事全般(食事の用意、後片付け、清掃、ゴミだし等)である。身体介護では、排泄、移乗、着替えの介助が主である。移動支援に関しては、毎週日曜日の食材の買出しのみで、公共交通機関等を利用した個別外出はない。

【表4-5-12】でのDさんのケア計画の比較

*NO,7 簡単な調理をしてみたいに関して、独居体験中はヘルパーへの依存傾向があり、自ら調理を行うことはほとんどなかったが、後半になり何度か包丁を持ちヘルパーと共に調理を行うことがあった。こうした背景には、ヘルパーとのコミュニケーションがあると考えられる。

*NO,1 パソコンを上達させたい、について、パソコンに興味があり独居体験中もメールやインターネットをやってみたいとの要望があり、アパートにネット回線を引いた。アセスメントで「勉強してみたいこともある」と話していたが、実際はパソコンを使用するのは主にゲームをすることであった。

*NO,2 1週間に1回はゆっくりと買い物がしたいとの要望においては、8週間継続して毎週土曜日に近隣のスーパー等へ移動支援業者を利用し買い物に出かけた為、プランの変更は行わなかった。

*NO,3 今までと同じ病院へ通院したい、については、独居体験中に本人と業者の直接のやり取りで通院の調整が出来るよう支援を行うこととしていたが、「今度はいつ病院に行くのかな?」「アパートから行くのかな?」等、看護師に依存するような発言が施設生活で見られたことと同様にあった。

*NO,4 好きなものを沢山食べたい、について、献立を自分で立て栄養士の評価を受けることとし、段階的に自分自身で献立の作成が出来るよう計画を立てたが、献立の作成においても栄養士やヘルパー任せな様子があった。結果的に1週間分の献立作成は行わず、その日ごとにメニューを決めることになった。

*NO、5 好きなときに自由に散歩がしたい、について、独居体験を行う前、電動車椅子に乗りたいと要望が出た為、練習期間として施設内で電動車椅子を使用していた。施設内での電動車椅子の操作には上達が見られ、アパートにおいても電動車椅子の使用が出来る見込みがあった。散歩がしたいとのニーズについて、玄関スロープ等の環境設定を行い、電動車椅子にて外出が出来る環境にあったが、介助があれば通院のついでに食事をすることなどはあったようだが、結局1度も単独で外に出ることはなかった。またヘルパーに対して散歩に行きたい等の要望も出されなかった。こうした背景には、パートの階段下の梁を単独で潜り抜けることが難しいことや、屋外での電動車椅子の操作に不安があったことが考えられる。

*NO、6 トイレは手すりのあるゆったりとした自分にあったトイレでしたい、について、アパートのトイレは入り口が狭く、車椅子では中に入ることが困難である為、ベッドサイドにポータブルトイレを設置した。手すりに関しても、ベッドのサイドレールを利用することとした。ポータブルトイレの使用に関しては、ベッドからの移乗が上手くいかず、理学療法士による環境評価を行った。しかし、車椅子やポータブルトイレに設置位置を示す床のマーキングを活用することが出来ず、転倒する事故があった。ヘルパーの声掛け等で意識付けを図ることとし、8週間ケアプランの変更はしなかった。

*その他 身体介護・生活介護事業の利用について、地域へ円滑に移行することに配慮し2週目以降減少させている。身体介護については深夜の23:30~0:00を削除し、必要時にヘルパーへ本人から連絡をすることとした。生活介護事業の利用については、2週目で週に4回(水曜日の利用なし)、5週目で週に3回(火・水曜日の利用なし)、7週目で週に2回(火・水・金曜日の利用なし)とし、徐々にアパートでの生活時間を増加させることで、円滑に地域移行が行えるようプランを作成ており、8週通して変更はなかった。

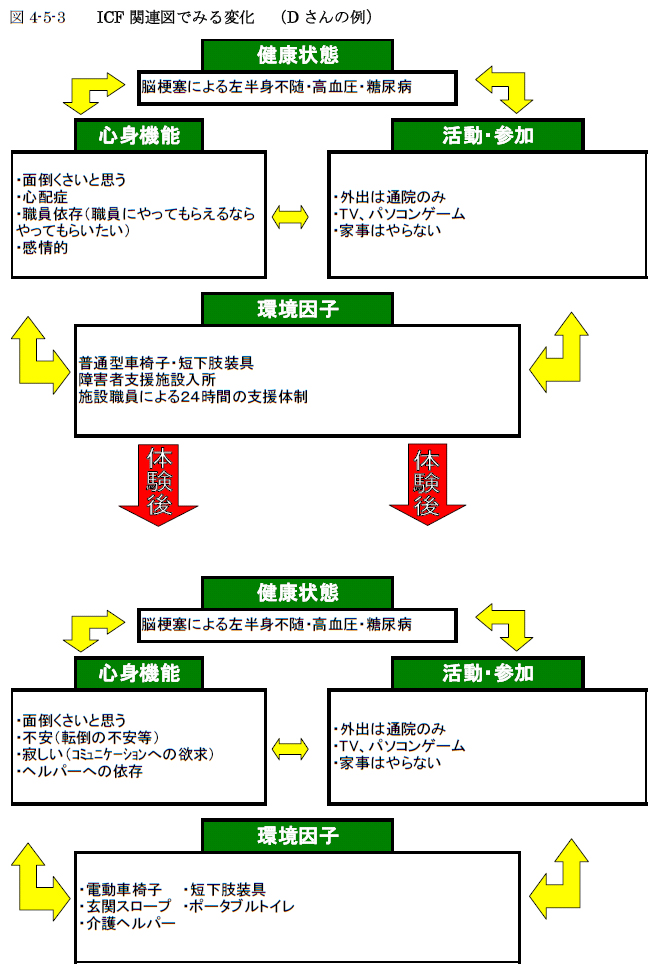

5.ICFチェックリストによる独居体験入居前・中・後の変容調査

1)ICFについて

国際障害分類から国際生活機能分類へ(ICF策定の経緯)

ICFは、国際障害分類(ICIDH)の改訂版にあたる。ICIDHは、国際疾病分類(ICD)の、補助分類として発表されたもので、国際的に用いられることになった。日本ではこれを受けて、2002(平成14)年日本語版が作られた。検討委員会において、表題について「International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF)」の「Functioning」を、身体機能のみならず、社会参加や、活動をも視野に入れた包括的用語として、その翻訳を「生活機能」としている。障害の構造的理解の尺度として使用することにより、機能障害、活動障害・制限、参加障害・制限を理解、説明でき、そのことを克服するための、社会環境(交通、都市環境佐の整備)、アイデンティティ等、あらゆる可能性を総合的に計画し、本人中心に関係者全員が役割を明確にしつつ協力することができるとしている。そして、ICF活用のため、心身機能及び活動の次元はリハビリテーション、環境はノーマライゼーション、主体主観には、エンパワメントアプローチという側面的支援が必要としている。

2)ICFの特徴

ICFのもっとも大きな特徴は「環境因子」の分類とされている。心身機能の障害があっても環境が整備されることで、活動・参加制約が取り除かれるという点で、環境、社会資源の整備、活用の重要性を示しているといえる。障害を生み出すのは、健康上の特徴と背景因子(環境・個人)の相互作用とし、その心身機能障害のみのその障害を還元してはならないとしている。WHOは、障害のある人が、分類と評価によって社会的な立場を強くして(エンパワメント)、権利剥奪や、差別を排除するため、継続的努力を払うものとして、障害に対する他の人々と社会の態度を問題視している。

3)ICFの概念的枠組み

ICFの領域は、健康領域と健康関連領域があり、身体、個人、社会の3視点に立ち構成している。心身機能・身体構造、活動、参加と分類し、これを生活機能(Functioning)と障害(Disability) が、すべてを含む包括用語として用いられているとしている。さらに背景因子として、環境、個人因子が構成概念と相互作用しているとしている。

しかし個人因子については、国の経済的水準、生活様式によって大きく相違するため分類定義されていないとしている。本調査において、個人因子は取り入れていない。

4)ICFチェックリスト

本論では、ICFチェックリストを参考にし、利用者の変化を調査した。ICFチェックリスト(引用)とは、「(日本語訳版)(※2003年世界保健機関(WHO)発行 著作権WHOで、「国際生活機能分類(以下、ICF)」の中の主な項目によって構成されている。このチェックリストは、個人の生活機能や障害についての情報を整理し、記録する際の実用性を重視している。ここで得られた情報は、臨床場面やソーシャルワークなどのケース記録をまとめる際に、それらを要約して使用することができるとしている。本調査の目的にあわせ、心身機能の障害(58項目)、活動制限及び参加制約(60項目)、環境因子(15項目)の3つの構成要素からなる独自の項目133項目において対象者ごとに評価をおこなった。このチェックリストにおいて、医学的専門性の高い項目、体験入居での変化を図ることと関係性が感じられない項目、変化がありえないと思われる項目については除外した。そのうえで、4名の利用者に、体験入居以前の10月にチェックを行い、その後2ヶ月間の施設外での居住を経験したのち、再度チェックを行って、その変化を調査することを試みた。環境の変化が心身機能、活動・参加にどのような変化をもたらしたのか、地域移行への促進要因と阻害要因を調査した。 本報告書において、チェックリストについては資料に添付し、事例について変化した結果のみ記述した。チェックリストの詳細については資料を読んでいただきたい。(資料4-5-1)

5)評価

①心身機能障害の変化

本来、生活環境の変化によって、身体的機能障害への変化が短期間で表れることは少ない。しかし、精神的変化は、心身機能の障害だけでなく、活動、参加への意欲という点で大きく変化したと思われる。

Aさんの変化

| 項目 | 開始前 | 終了後 |

| b510 摂食機能 | 3 | 2 |

| b6202 排尿の抑制 | 4 | 2 |

b510 摂食機能

| 固形物や液体を口から身体に取り入れ、処理する機能。 |

むせ込みがあるため、施設での食事形態は一口大カットであった。独居体験中はヘルパーが食事の内容を考慮しながら食事形態を変化させていった。結果、ほとんどの物はむせ込むことなく摂取することが出来るようになり、場合によっては一口大にカットする程度で摂取機能は向上した。

図4-5-1 入所施設での食事

b6202 排尿の抑制

| 膀胱から尿を排出する機能。尿漏れを制御する機能。 |

特に夜間帯に関して変化が見られた。施設では夜間帯21時、1時の排泄介助時パットに排尿をしていたが、アパートでは体験期間が中盤(12月1日ごろ)から後半になると夜間帯のパットでの排尿はほとんどなくなり(週に1~2回程度)、起床時に尿器を使用し排尿ができるようになった。これには特別な介入は行っていないが、本人の意識の変化と適切な水分摂取量になったことが要因として挙げられる。

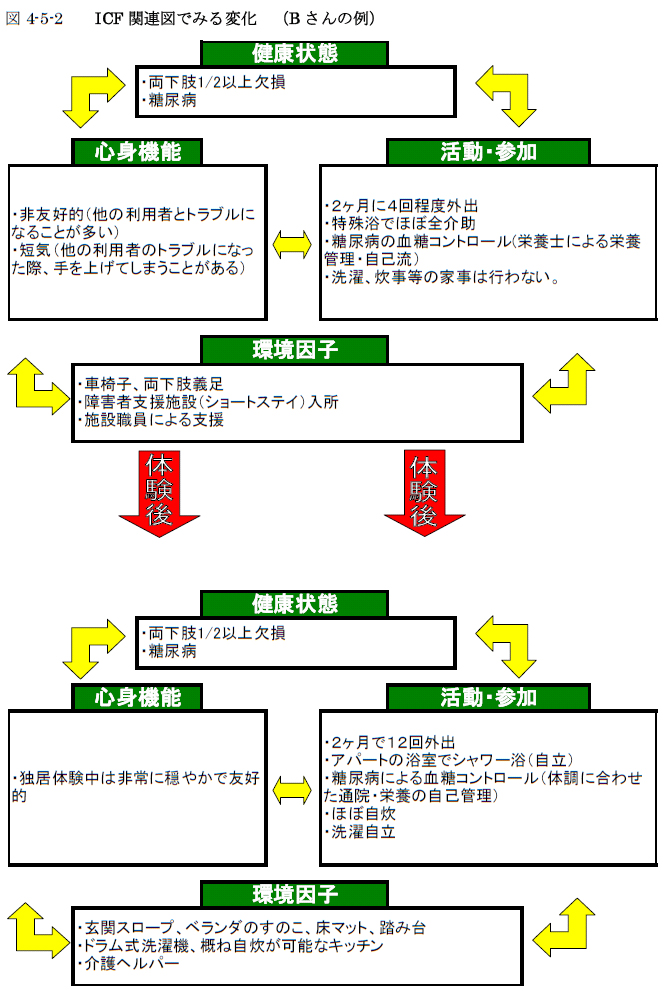

Bさんの変化

| 項目 | 開始前 | 終了時 |

|---|---|---|

| b1263 精神的安定性 | 3 | 1 |

| b1521 情動の制御 | 3 | 1 |

b1263 精神的安定性

| 温厚、穏やか落ち着きなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、短気、心配性、うつり気、むら気と対立するもの。 |

今まで施設という環境の中で、気に入らないことや納得のいかないことがあると怒ることがあった。アパートでの生活へ環境が変化すると非常に穏やか。冗談で強い口調になることはあるが、ヘルパーや訪れた職員に対しては、威圧的な態度は全くない。一方で、施設へ戻ると独居体験中の金銭的不満(主に食費に関すること)や、職員への不満が以前と同様に表出していた。介護日誌(平成20年12月4日)では、喫煙所入り口で立ち止まっていた利用者に対し、「邪魔なんだよ!バカ、どけろ!」と怒鳴る。本人に「よくない」と声をかけるが「バカにバカって言って何が悪い」ということがあった。他者への差別意識や、排除する傾向が他の利用者、職員に頻繁に向けられていた。アパートでの生活には変化が見られたが、施設ではほとんど変わりがない。

b1521 情動の制御

| 感情の経験と表出を制御する精神機能。 |

集団生活から一人暮らしという環境の変化により、b1263精神的安定と同様に、非常に短気であり、怒りの抑制が出来できず暴力を振るうこともあった事に対し、アパートでは他者に暴力を振るうことは一度もない。独居体験期間中の生活介護利用時に、主がある利用者につかまれ、「てめー」といいながら手をあげる(日誌より)ことがあった。

Cさんの場合

| 項目 | 開始前 | 終了時 |

|---|---|---|

| b1263 精神的安定性 | 2 | 1 |

b精神的安定性

| 温厚、穏やか、落ち着きなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、短気、心配性、うつり気、むら気と対立するもの。 |

Cさんの疾患からくる脳障害として「精神不安、無気力、うつ状態」を示すことがあるという特徴がある。施設生活においても自ら不安を訴え、安定剤を服用することがたびたびあった。

独居体験前にはその様な症状はほとんど見られなかったが、独居体験開始から2週間ほどすると「ここは怖い。外で話し声が聞こえる。電気を消したくない」と不安を訴えることが多くなってきた。

しかし、安定剤を服用するようなことはなく、本人から「うつになりそう。夜が怖くなる。音がする。でもやめないよ」と話し、ヘルパーや職員に相談するなど、自分自身の症状を自覚し改善しようと努力する姿が見られた。

Dさんの変化

| 項目 | 開始前 | 終了時 |

|---|---|---|

| b1262 誠実性 | 0 | 2 |

| b1264 経験への開放性 | 2 | 3 |

| b1266 確信 | 0 | 2 |

b1262 誠実性

| 勤勉さ、手堅さ、慎重さなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、怠慢さ、頼りにならなさ、無責任さといった素質を生む精神機能と対立するもの。 |

今までの施設生活では、怠慢さ、頼りにならなさなど、特に問題がないように思われていた。独居体験開始後より、「面倒だ」「やってくれ」などの発言が施設生活に比べ多くなった。例えば、平成21年1月15日に介護日誌の記録では、職員の「一人暮らしは楽しいですか」との問いに「あんなもん楽しくない。面倒くさいだけ」と答えたり、献立を立てる際、自分自身で立てたものを栄養士が評価することになっていたが、栄養士との評価の最中に「今ここで来週の献立を立ててしまおうか」と栄養士に依存するような様子も見られた。独居体験中のヘルパーとの関わりについても依存度か高く、「面倒だ」と口にすることが多かった。一方で、体験の後半には自ら調理の手伝いをするなど、積極的な姿勢も見られた。

b1264 経験への開放性

| 好奇心の強さ、想像力の豊かさ、探究好き、何でも試みようとする態度などのように表現される個人的素質を生む精神機能で、不活発、無頓着、情緒的表現の乏しさと対立するもの。 |

独居体験開始直後、ベッド⇔車椅子、ベッド⇔ポータブルトイレの移乗が困難であることがわかり、理学療法士立会いの下、アパートでの環境評価をいった。立ち上がりの際、車椅子やポータブルトイレの位置が悪く(距離や角度)、力が入りづらいことが分かり理学療法士より指導を受けるが、パソコンのゲームをしながら曖昧な返事をするなど、自分自身のことでありながら無頓着な様子が伺えた。評価の際に、車椅子をつける位置を床にマーキングするが、意識して活用することがほとんどなく(床の印の位置に車椅子やポータブルトイレを置けば移乗できることがわかっている)、「トイレに座らせてくれ」とヘルパーを呼ぶことが何度もあった。また、電気の使いすぎによって部屋のブレーカーが落ちてしまった際にも特に何をするわけでもなくパソコンのゲームを続けていた。

②活動制限及び参加制約

ケアプランからも明らかなように、独居体験開始から4週間目でプランを変更した。その理由は、両名の独居体験における自立度が概ね把握できたことで、本当に必要なサービスの利用に介護時間が当てられるようになったことである。

b1266 確信

| 自信、大胆、自己肯定などのように表現される個人的素質を生む精神機能で、臆病、不安定、自己否定的と対立するもの。 |

独居体験前から自分自身の能力について自信のなさや不安を口にすることがあったが、独居体験開始後にはそれが顕著に現れるようになった。介護記録によると、部屋に紙が散乱していたため、片付けを促した際、「我々には紙の整理は出来ないのだよ」と話したり、緊急用の携帯電話の使用方法について使用方法が分からず説明するも「それが出来ないのが我々なんですよ」と年齢や障害による自分自身のハンデを「出来なくて当たり前だ」と捉え自分自身の能力を過小評価していることが伺える。

Aさんの場合

| 項目 | 実行状況 | 能力 | 実行状況 | 能力 |

|---|---|---|---|---|

| d3500 会話の開始 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行 | 4 | 4 | 3 | 3 |

| d550 食べること | 2 | 2 | 1 | 1 |

| d610 住居の入手 | 8 | 8 | 4 | 4 |

| d6200 買い物 | 3 | 8 | 2 | 2 |

d3500 会話の開始

| 対話や意見交換を開始すること。例えば、自己紹介、習慣的挨拶、話題の導入、質問すること。 |

施設生活では、あまり自分から会話をしようとせず、質問に対しても首を振りYES・NOを伝えていることが多かった。独居体験開始後、今までと違い、なれた職員ではなく初めて会うヘルパーに訴えを伝えなければならず、自然と発語が増える結果となった。また、インターホンに出たり、自分から積極的に話しかけるなどの変化が現れた。また、職員が訪れた時なども、自発的に会話を望み、お茶を入れて招き入れたこともあった。

d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行機等)

| 移動のために乗客として交通機関や手段を用いること。例えば、自動車、バス、私的なあるいは公共のタクシー、バス、電車、船や飛行機に乗ること。 |

これまで外出には両親が運転する自家用車を主に利用していたが、独居体験中の外出のほとんどを公共交通機関で移動した。電車やバスに乗るといった体験は今までにもあったが、施設入所後はほとんどその経験がなかった。独居体験期間中は隔週で公共交通機関を使った外出を行い、買物等に出かけることが出来た。ヘルパーの介助があれば、バス、電車等の利用が可能であった。

d550 食べること

| 提供された食べ物を手際よく口に運び、文化的に許容される方法で食べること。例えば、食べ物を細かく切る、砕く、瓶や缶を開ける、はしやフォークなどを使う、食事を取る、会食をする、正餐をとること。 |

施設では、自助スプーン・フォーク・自助食器を使用し摂取している。食べこぼしが多い。独居体験中は、はし、スプーンを使用し通常の器で問題なく自力摂取できている。食べこぼしもほとんどなく食べることが出来る。

施設では、周りの環境(同じ席の人や騒音等)によって注意を奪われることが多かったが、独居体験中は自分ひとり静かな環境で落ち着いて食べることができたと考えられる。

d610 住居の入手

| 家やアパート、その他の住宅を購入あるいは賃借し、家具調度を整えること。 |

独居体験前まではその詳細は不明だったが、体験を行う中で困難であることが明らかとなった。要因としては、遂行能力に障害があること、問題に対して具体的に考え行動することが難しいことがあげられる。

d6200 買い物

| 代金を支払い、日々の生活に必要な物品とサービスを入手すること(仲介者に買い物をするよう指導や監督することを含む)。例えば、店や市場で食料、飲み物、清掃用具、家庭用品、衣服を選択すること。必要な物品の質や価格を比較すること。選択した物品、サービス、支払い交渉と支払い、物品の運搬。 |

これまで、欲しいものはあったがその内容に具体性がない。仲介者に対し指示指導を行うのではなく「頼み事」程度であった。独居体験中は毎週1週間分の食料を買出しに行き、ヘルパーの介助を受けながら物品を選び購入することが出来た。

但し、決められた金額の範囲内で献立に従って購入するものであり、ヘルパーの助言も受けている。例えば、献立を見ながら必要なものをヘルパーと一緒に確認し、2~3個の選択肢の中から本人が選ぶというもの。

Bさんの変化

| 項目 | 実行状況 | 能力 | 実行状況 | 能力 |

|---|---|---|---|---|

| d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行機等) | 1 | 1 | 0 | 0 |

| d510 自分の身体を洗うこと | 1 | 8 | 0 | 0 |

| d570 健康に注意すること | 1 | 8 | 1 | 1 |

| d610 住居の入手 | 8 | 8 | 4 | 2 |

| d630 調理(料理等) | 2 | 8 | 1 | 1 |

| d640 調理以外の家事(掃除、洗濯、アイロンがけ等) | 1 | 8 | 1 | 1 |

d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行機等)

| 移動のために乗客として交通機関や手段を用いること。例えば、自動車・バス・私的なあるいは公共のタクシー・電車・船や飛行機に乗ること。 |

今まで外出する際にも電車等を利用することはあったが、独居体験において居宅介護ヘルパーの付き添いを利用することで、その行動範囲は広がり、公共交通機関を利用する頻度も大幅に増えた。平成20年9月1日から10月31日までの2ヶ月間と、独居体験中の2ヶ月を比較すると、電車・バス・タクシーを利用し外出した回数は4回から12回へと3倍になっている。独居体験前のアセスメント時に、「付き添いがいるなら少し遠くへ行ってみたい」「一人だと行ったことないところは危ないから」と話していた通り、付き添いがあることによって外出への意欲が増したものである。

外出前には見やすいように路線図を作成し、電車の時刻を調べ準備をしている(日誌より)ことがあった。また、外出の時間に関しては、4週目の見直し後隔週7時間の外出支援から、毎週5時間と7時間の交互の外出支援へ変更になり、そのたびに公共交通機関を利用し出かけている。単独での外出時、近隣の駅まで一人で出向き、駅の階段から転落する事故があった。幸い大事には至らなかったが、知らない土地での単独の行動に不安がある様子も伺えた。しかしその後も公共交通機関を利用した外出は頻繁に行われている。

d510 自分の身体を洗うこと

| 清浄や乾燥のための適切な用具を用い、水を使って、全身や身体の一部を洗って拭き乾かすこと。例えば、入浴すること、シャワーを浴びること、手や足、顔、髪を洗うこと、タオルで拭き乾かすこと。 |

施設では週に2回特殊浴を使用しほぼ全介助にて入浴を行っていた。施設入所時に自力での入浴を希望していたが、浴槽へ入る際の階段が危険として特殊浴を利用していた。もともと一人で入浴したいとの希望があった。アパートへ移り、一般的な風呂場での入浴となった時、直接床に膝をつけることで痛みが生じることがわかった。そこで、床にお風呂用マットを敷くことで痛みを軽減し、シャワー浴ではあるが単独での入浴が可能となった。

d570 健康に注意すること

| 身体的快適性や健康及び身体的・精神的な安寧を確保すること。例えば、バランスの取れた食事をとること。適切なレベルの身体的活動を維持すること。適切な温度を保持すること。健康を害するものを避けること。 |

糖尿病で1日に摂取カロリー1400kcal・タンパク・塩分に制限がある。施設では減塩食を食べている。栄養管理も施設の栄養士が行っていたが、独居体験中は自分で献立を作成する為、これまでのような十分な栄養管理は困難である。

しかし、毎週献立を栄養士が評価・助言することで、間接的に栄養管理を行うこととした。食事内容はインスタント食品を食べることもあったが、摂取量や摂取カロリーを調整しご自分で栄養管理を行った。(資料4-5-3) その結果、通常の食品購入の中では、一人分を調整することが難しいことと、帰宅時間や、調理時間に左右され、食事時間が一定ではないことが原因で血糖値が上がってしまった。これに関しては自覚し、これまで自己流に行っていた健康管理を、ナースの助言や通院するなど、独居の環境下で行うこととなり、終了前には、落ち着きを取り戻した(開始前100~200mg/dl→体験中~後半200~300mg/dl→体験後半~終了時150~230mg/dl)。

面接時の様子から「血糖コントロールが上手く出来なくなっていることへの不安がマイナス要因となった」ことは明らかであり、健康上の不安が独居体験や地域移行への意欲・自信の妨げとなっていることがいえる。但し、ここではこのような状況下であっても自ら通院した経緯やその後のケアプラン変更にいたるまで、本人が主体となって調整できたことは評価できると考える。

d610 住居の入手

| 家やアパートその他の住宅を購入あるいは賃借し、家具調度を整えること。 |

独居体験以前はショートステイを利用しており、施設との契約関係にあったものの自らがその過程に大きく関与していたわけではなく、住居の入手の実行状況・能力については詳細が不明であった。今回の独居体験においても予め住居は用意されていたため実行状況・能力に関しての評価は困難であった。

しかし、独居体験後の様子(生活費についての関心やADL・IADL概ね自立していること等)から住居の入手に関して能力は十分にあると判断できる。体験中盤から後半にかけては「施設にいるほうが楽だ」と話すことがしばしばあったが、体験終了後、体験中から進めていた地域移行に関して自ら行政に連絡をとり、行政と本人の間で話を進めている。

2月に入り、施設側の相談があり、介入を求めてきた。現在T四にて、物件を探し始め、現在にいたっている。

d630 調理(料理等)

| 自分や他人のために、簡単あるいは手の込んだ食事を計画し準備し調理し配膳すること。例えば、献立を立てること、飲食物を選択すること、食事の材料を入手すること、加熱して調理すること、冷たい飲食物を準備すること、食べ物を配膳することになどによって、それを行うこと。 |

調理に関して施設とアパートでの環境は大きく異なる。施設では、食事の献立、調理、後片付けなど一連の食事や調理に関する行為を職員が行っていた。また、自ら調理を行える環境もない。独居体験を開始して間もなく、簡単な調理をヘルパーの介助無しに概ね行うことが出来た。アパートでは、調理が出来る台所や調理機器の配置等、ある程度の環境が整っており、本人の「自分で作ってみたい」「今でも出来るかやっていたい」など環境が整備されたことにより自発的な行動として顕著にその成果が現れた。一方、面接時には調査員に調理について聞かれると「やだっていうか、自分でやれっていうから」「(ヘルパーは)飯のことは絶対やらないよ。だからここの人(施設職員)が何でも出来るとか言ったんじゃないの?」と調理に関する不満を話している。本人の行動とは別にこうした思いを抱く要因としては、血糖値の上昇、金銭的な不安、介護時間の減少(4週目移行ケアプラン変更により家事援助の時間を減らしたこと)によるヘルパーとの関わりの減少があげられる。ヘルパーとの関わりについては、施設での職員との関係の希薄さが要因と考えられる精神的不安定さと同様の精神状態にあったと推測できる。

d640 調理以外の家事(掃除、洗濯、アイロンがけ等 )

| 家の掃除、衣服の洗濯、家庭用用具の使用、食料の貯蔵、ごみ捨てによる家事の管理。例えば床を掃く、モップがけ、カウンターや壁などの表面の洗浄。家庭ごみを集め捨てること。部屋やクロゼット、引き出しの整頓、衣類を集めたり洗濯、乾燥、たたむこと、アイロンかけ。靴磨き。 |

施設での洗濯は職員が行っていたが、独居体験中は単独で洗濯を行うことが出来た。これは、自室にドラム式洗濯機を設置したことが促進要因であったことが言える それに加え、施設でも同じようなドラム式洗濯機があるが使用しなかったことと比較すると、職員(ヘルパーを含む)とのかかわりが施設と独居体験(主に前半)とでは、独居体験の方がより関わりが多い。この事も、より多くの家事を単独で行うことの促進要因になっているといえる。後半にかけては、ヘルパーや職員の見守り等なくても、継続して洗濯を行うことができた。

Cさんの変化

| 開始前 | 終了時 | |||

|---|---|---|---|---|

| 項目 | 実行状況 | 能力 | 実行状況 | 能力 |

| d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| d570 健康に注意すること | 2 | 1 | 1 | 1 |

| d610 住居の入手 | 8 | 8 | 4 | 3 |

d470 交通機関や手段の利用(車、バス、電車、飛行機等)

| 移動のために乗客として交通機関や手段を用いること。例えば、自動車、バス、私的なあるいは公共のタクシー、電車、船や飛行機に乗ること。 |

施設での外出は、定期通院時に買い物をする程度で、公共交通機関を利用した外出は行われていなかった。独居体験においては、本人から外出に対する意向が出ており、原則隔週の日曜日に公共交通機関を利用した外出を行った。ヘルパーの都合で1回外出が中止になったが、2ヶ月の独居体験中に4回の外出を行い、施設での外出(定期通院2箇所、それぞれ2ヶ月に1度)に比べると回数は大幅に増えた。ヘルパーの付き添いがあることで公共交通機関を今までより容易に利用できるようになったことや、施設の決まり、金銭的な問題が解消されたことが、本人のニーズを反映しやすい環境へと変化し、「~に行きたい」と言えるようになり、外出回数の増加につながったのではないかと考えられる。公共交通機関の状況については、介助者がいればほとんど問題なく利用することが出来る。

d570 健康に注意すること

| 身体的快適性や健康及び身体的、精神的な安寧を確保すること。例えばバランスの取れた食事を取ること。適切なレベルの身体的活動を維持すること。適切な温度を保持すること。健康を害するものを避けること。 |

施設生活では、食事に関して施設の献立に沿って食事をしており、嗜好品などの持ち込みはあるものの、栄養管理を行わなくても過ごすことが出来ていた(参考資料4-5-C)。独居体験中は自ら進んで献立を作成しており、栄養管理にも気を使っている様子が見られた。精神的安寧に関しては、施設では誰かに話を聞いてもらいたいと言う思いが強く、依存心も強かったことから、より精神的な不安定さを招いていたが、独居体験においては、施設と違いヘルパーが本人と良好なコミュニケーションを図ることでそうした不安は概ね解消され、この環境的要因が、その他の不安要素に関しても自ら立ち向かうことへと繋がったと言える。

d610 住居の入手

| 家やアパートその他の住宅の購入あるいは賃借し、家具調度を整えること。 |

Cさんは現在施設入所中であり、施設との契約関係にあったものの、自らが入所に関わる過程に大きく関与していたわけではなく、住居の入手の実行状況・能力については詳細が不明であった。今回の独居体験においてもあらかじめ住居が用意されており、実行状況・能力を評価することが困難であったが、独居体験中の様子から能力はあることが推測できる。例えば、金銭管理については、施設から渡されている生活費を1ヶ月ごとに自己管理することが出来、体験後半には「アパートに住みながら、施設を利用したい」と地域移行に関する具体的なイメージも持つことが出来た。地域で生活したいという希望もあるが、迷っている。家の人や施設長にも相談したが結論は出ていない。

Dさんの変化

| 開始前 | 終了時 | |||

|---|---|---|---|---|

| 項目 | 実行状況 | 能力 | 実行状況 | 能力 |

| d4104 立つこと | 2 | 2 | 3 | 2 |

| d570 健康に注意すること | 2 | 1 | 3 | 1 |

d4104 立つこと

| 立位になったり、立位をやめること。また、たった姿勢から臥位や座位などの他の姿勢に変わること。 |

施設生活では、立位を含む移乗のほとんどを自力で行うことが出来ていた。独居生活を開始すると、車椅子の位置やベッドに対する角度、手すりの形などの環境の変化によって安定した立位をとることが困難になった。理学療法士による環境評価を行うが、大きな改善は見られず、本人自身が床の印に車椅子やポータブルトイレを合わせることが「面倒だ」「体が動かないからできない」と感じていることで、より安定した立位を保持することが困難になったと考えられる。

また、独居体験中移乗に失敗し転倒することがあり、その後「体が後ろに引っ張られるな。この前転んだから怖いんだよ」と本人が話している通り、転倒の不安が立位の不安定さの要因となっていることが言える。

更に、今まで手動の普通型車椅子を使用していたが、独居生活を始めるにあたり電動車椅子に乗り換えたところ、1月27日マッサージを担当していた職員より「筋力の衰えが見られる」と報告がある。今まで手動で移動していたが、電動車椅子の使用によって健側の手足の筋力が低下し、立位が取りづらくなったことも、不安の原因であることが言える。

d570 健康に注意すること

| 身体的快適性や健康及び身体的・精神的な安寧の確保。例えば、バランスの取れた食事をとる。適切なレベルの身体的活動の維持。適切な温度を保持すること。健康を害するものを避けること。 |

Dさんは、糖尿病があり食事等の管理が必要になるが、食事の摂取量や内容にばらつきがあり、時々低血糖を起こすことがあった。施設生活においても食事を抜いたりカップ麺で済ませるなど、自身の健康に配慮した食生活ではなかったが、独居体験開始後には更にその傾向が強くなった。献立の作成やそれに基づいた栄養士の評価など、「面倒」だったり「自分には難しい」といった理由で作成をやめてしまい、その日その日で献立を決めることで計画的な食事内容にならなかった(参考資料4-5-C参照)。但し、独居体験中の血糖値は82~115mg/dlとコントロールは出来ていた。今後独居生活を送る上で食事の管理は課題といえる。

③環境因子

人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことである。

Aさんの変化

| 項目 | 初期 | 終了時 |

|---|---|---|

| el15 日常生活における個人用の生産品と用具 | +1 | +2 |

| e310 家族 | +3 | +2 |

el15 日常生活における個人用の生産品と用具

| 日々の活動において用いる装置、生産品、用具。改造や特別設計がなされたものや、使用する人の体内に装着したり、身につけたり、身の回りで使うものを含む。 |

施設生活では、車椅子や短下肢装具の他、バリアフリー化されてる施設内ではほとんど使用されている用具はない。

一方、一般のアパートでの生活には様々な環境整備が必要となり、フロア用滑り止めマットや安楽尿器などいくつかの用具を用意した。これらの用具が促進要因となり、立ち上がり時の安定や失禁せずに排尿が出来るなどの効果が現れた。

e310 家族

| 血縁や婚姻、その他の文化的に家族と認知される関係にある人々。例えば、配偶者、パートナー、両親、兄弟姉妹、子、里親、養父母、祖父母。 |

施設では、週に4~5回は両親のどちらかが面会に来て、主の身の回りの世話をしている。特に母親に対する依存度は高い。施設であったことや欲しいものなど頻繁に、一日に何度もメールを送っていた。独居体験中は、両親の面会の回数に変化はないが、メールの回数も減り、その依存度は低くなったと母親も発言している。

一人暮らしをしたいという気持ちと共に、依存心が両親への感謝に変化した。独居体験が始まってから数日後、「お母さんにバックを買ってあげたい。いつも同じのを使っているから」(日誌より)と、今まで母親に対し何かを買ってきて欲しいと訴えることが多かったのに対し、自ら買いに行きプレゼントしたいという気持ちに変化した。これは、一人暮らしができるという環境の変化が起因して、これまで以上の自立心が芽生えたことが言える。

Bさんの変化

| 項目 | 初期 | 終了時 |

|---|---|---|

| el15 日常生活における個人用の生産品と用具 | +2 | +3 |

| e525 住宅供給サービス・制度・政策 | +4 | 2 |

| e340 対人サービス提供者 | +1 | +3 |

el15 日常生活における個人用の生産品と用具

| 日々の活動において用いる装置、生産品、用具。改造や特別設計がなされたものや使用する人の体内に装着したり、身につけたり、身の回りで使うものを含む。 |

施設生活では必要がなかった用具(バリアフリー化により必要性がなかったもの)をアパートの環境にあわせ玄関スロープ、お風呂用マット、床マット、昇降台、すのこによるベランダのバリアフリー化など、住環境を整えるための用具を使用した。

お風呂マットの使用で単独の入浴が可能となり、昇降台の使用により床から車椅子、トイレへの移動など単独で生活の大部分を行うことが出来るようになった。

e525 住宅供給サービス・制度・政策

| 人々に避難所や住居を供給する為のサービス、制度、政策。 |

独居体験以前は短期入所を受給しており、独居体験中は生活介護のみの受給となっている。客観的には介助を受けられる施設を利用していることは促進因子と捉えられるが、本人が現状の生活環境を望んでおらず、他の生活様式を探していても見つからない現状は、現在の住宅供給サービスの現状が障害者にとって阻害因子であると捉えられる。

e340 対人サービス提供者

| 個人が日常生活や仕事、教育、その他の生活状況における実行状況を維持することを支援するのに必要なサービスを提供する人々。 |

施設職員とのかかわりと比較して、独居体験中の施設職員や介護ヘルパーとのかかわりは非常に増えている。11/10の記録では、「(施設では)3~4人の女性職員とはよく話をするけど、その他の人はなぁ。特に男や管理職の人は嫌だな」と話しているように、自ら接触を避けている様子もあった。一方、アパートでは、職員側からのアプローチ(独居体験に対するが増えていることと、決まった介護ヘルパーがつくことによって、その関係が今までの施設職員に比べ親密になったことが、独居体験の自信につながったといえる。

後半にかけて、施設職員に対する不信感(「ヘルパーに何でも出来るって言ってるんだろ」と記録や面談時の報告にもあるように)がその後の地域移行へ向けた意欲(特に体験後半以降)に関する阻害要因になっていたことが考察できる。

Cさんの変化

| 項目 | 開始前 | 終了時 |

|---|---|---|

| el15 日常生活における個人用の生産品と用具 | +2 | +3 |

| e340 対人サービス提供者 | +3 | +4 |

e115 日常生活における個人用の生産品と用具

| 日々の生活において用いる装置、生産品、用具。改造や特別設計がなされたものや使用する人の体内に装着したり、身につけたり、身の回りで使い物を含む。 |

施設生活では必要がなかった用具(バリアフリー化により必要性がなかったもの)をアパートの環境にあわせ玄関スロープ、ベランダのすのこ、ドラム式洗濯機等を用意した。ベランダにすのこを敷き、部屋からフラットな状態で出られることにより、喫煙の為介助が必要になるところを、自力でベランダに出られるようになった。ドラム式洗濯機の設置では、施設でも自力で選択を行っていた取り組み継続して行うことが出来るようになった。

e340 対人サービス提供者

| 個人が日常生活や仕事、教育、その他の生活状況における実行状況を維持することを支援するのに必要なサービスを提供する人々。 |

施設でも食事や入浴、排泄等様々な場面で介助を必要としており職員との関わりがあった。しかし、介助を行うことが主な関わりとなり、コミュニケーションに関するかかわりは少なかった。独居体験中のヘルパーとの関わりでは、食事、排泄等の介助に加え、コミュニケーションを多く取っており、施設職員とヘルパーの支援の大きな変化の一つとしてあげられる。施設では、1人の職員に対し数人~数十人の利用者を支援する必要があり、必要最低限にならざるを得ない現状があるが、在宅のヘルパーと利用者では、常に1対1の支援体制があるため、コミュニケーションを取りやすい環境にある。Cさんの場合も、食事や着替えといった施設では職員が行ってしまいがちである行為を、見守りによって行う場合が多くなった。これは、見守りを重視した支援が独居体験中に行われていた為である。さらに、ただ見守るのではなく、合わせてコミュニケーションを密に図る必要がありヘルパーとの関わりの中で実践できていた。

Dさんの変化

| 項目 | 開始前 | 終了時 |

|---|---|---|

| el15 日常生活における個人用の生産品と用具 | +1 | +10 |

| e340 対人サービス提供者 | +3 | +1 |

e115 日常生活における個人用の生産品と用具

| 日々の活動において用いる装置、生産品、用具。改造や特別設計がなされたものや使用する人の体内に装着したり、身につけたり、身の回りで使うものを含む。 |

施設生活では特に使用していなかったが、独居生活における環境整備として、幾つかの用具を使用した。排泄用具に関しては、単独で排泄が出来るようベッドサイドにウォシュレット付のポータブルトイレを設置した。立位が安定せず転倒の不安等で完全に単独で排泄の一連の行為を行うことは少なかったが、ヘルパーの不在時等は単独で行ったことも何度かあるようだった。

排泄に関しては(介護日誌より)「不安なのはトイレかな」「トイレが一番怖い」と本人も話している通り、様々な不安からある程度の環境設定を行ってもヘルパーや職員に依存する傾向が見られた。玄関スロープの設置では、単独で外出が出来るよう設置したが、単独で外出することはなかった。但し、喫煙の際にはドアの開け閉めの介助を行えば単独で外へ出ることが出来る。

点眼薬を片手でできるようになるための器具も用意した。施設では、看護師及びケアワーカーが点眼の介助を行っていたが、独居体験中単独でも点眼が出来るよう器具を使用した。点眼薬を器具に取り付けておけば単独で行うことが出来る。しかし、ヘルパーに頼むこともあり、ここからもヘルパーへの依存度の高さが伺える。

e120 個人的な屋内外の移動と交通の為の生産品と用具

| 屋内外を移動する為に用いる装置、生産品、用具。改造や特別設計がなされたものや、使用する人の体内に装着したり、身につけたり、身の回りで使うものを含む。 |

施設では手動の普通型車椅子を使用していたが、本人の希望もあり独居体験を行うにあたり、単独での外出が行えるよう電動車椅子を使用した。しかし、単独で外出をすることはなかった。

その阻害因子となったのは、アパート入り口の通路が狭いことや屋外での単独の電動車椅子操作が不慣れなことで、危険を感じていたことがあげられる。

* ICFチェックリストからDさんの地域移行へ向けた意欲の低下には、心身機能が大きく影響している。これまで、3名の利用者は、多くは環境の変化が心身機能や活動・参加に影響(エンパワメント)を与えていたが、Dさんの場合環境の変化が本人の意欲を低下させる結果となった。このことから、環境の変化は必ずしも心身機能や活動・参加の向上につながるものではなく、その背景にある個人因子や心身機能が根本的に阻害因子となることがあるといえる。ここであげる個人因子とは障害の受容の程度やこれまでの生活暦、家族との関係やそれに関する長年の思いなどがある。Dさんの場合、受傷から16年が経過するが、自身の障害に対する受容がなされてないように感じる。

介護記録にある「我々はああいう所で生活するのは難しい」「健常者は口で言うだけだから良いもんだ。ここは障害者の住む環境ではない」などの発言から分かるように障害を負った自分と健常者を比較し「障害があるから出来ない」と決め付けてしまう傾向にあると考えられる。Dさんの場合、地域での独居自立生活を行うためには、リハビリテーション(生活用具等)の整備、ノーマライゼーション(社会資源の整備)という生活環境からのアプローチと、心身機能障害、あるいは施設生活という隔離された生活に起因している情報の欠如から発生している負の感情へのエンパワメントアプローチが必要であると考察できる。

6)考察

ICFチェックリストから見る独居体験における変化では、環境の変化が心身機能と活動、参加に変化をもたらしたことが言える。

環境の変化では大きく分けて3つあり、①居住構造物の変化②住環境の変化③支援体制(人間関係)の変化 がある。

①居住構造物の変化では、個々のADLや生活状況に応じたバリアフリー化により、単独での入浴や炊事が可能となったり、それにより独居生活を送る為の自信が生まれた。 逆にキッチンやトイレが狭いことで中まで入れずポータブルトイレを使用しなければならないなど、一般住宅における独居生活の環境的課題も明らかとなった。住宅の整備等による環境の変化はリハビリテーションやノーマライゼーションといった視点からの環境の変化がそれぞれの自立心に大きな影響を及ぼしている。逆に、環境の変化が自立心を損なわせるケースもある。

②住環境の変化とは、対象者の住む周辺の住環境の変化とした。施設周辺は交通の便が悪く、単独で外出しようとしても支援者がいなければいけない、あるいは施設周辺にバリアフリー化された場所が少ないなど、外出への意欲を阻害する因子が存在する。施設に限らず、生活する周辺の住環境によってディスエンパワメントされてしまうことが、今回の調査対象者4名の比較から見ることが出来る。

Bさんの場合、近隣に単独でも行くことが出来る店や駅があったことが促進因子となり、外出の意欲・機会が大幅に増加したと考えられる。しかし、必ずしも周辺の住環境の変化が外出への意欲の増加につながるとは限らず、Dさんのように居住地の周辺環境が変化しても外出に対する意欲は増加せず、むしろ消極性すら見て取れる。このように、住環境のみが必ずしもエンパワメントの要因となるとはいえないが、実施された支援や工夫により基本的な生活機能を満たす環境が確立されれば、外出への意欲促進になるといえる。

③支援体制(人間関係)の変化とは、身近な人々(友人、両親、施設職員、ヘルパー等)との関りによって、心身機能や活動・参加に大きな変化を及ぼすことである。身近に介護ヘルパーがいることで、外出への意欲や炊事等の自立につながることがチェックリストからも明らかである。一方で、ヘルパーによる満足な見守りがなかったり、その関係が希薄だったりすると逆に意欲はなくなりヘルパーに、より頼るようになってしまう。これは施設職員との関わりにも同様に見られるように、施設のような常時介護を受けることが出来る環境において「自分はやってもらえない」と感じることで、意欲を損ない出来ることでも介護者に頼る状況へと変化していく。ここで注意すべき点はデマンドに対応してしまう(過剰介護)のではなく、見守ることの重要性である。施設においてはもちろん、今後の在宅支援に関しても見守りを重視した支援体制の構築が必要ではないだろうか。

独居体験を行ったことによる具体的変化としては、実体験をとおして地域生活が実感として具体化したことにより「自分にも自立した生活が出来る」と自信を持てた反面、金銭的な不安が独居生活そのものの意欲を低下させていった部分もうかがえた。

ICF・ケアプランの調査に関連の深いタイムスタディ調査は、ケアプラン作成の際介護時間算定の基準となっている。タイムスタディ調査の結果と、独居体験終了時の変化を日誌等の記録から「見えない介護」を読み取ることができる。独居体験開始前のタイムスタディ調査では、①準備②言葉による働きかけ③介助④見守り⑤後始末⑥その他の項目で分類し、それぞれの項目ごとに実際に支援が行われた時間をまとめている。

例えば施設では③介助は、実際には食事の準備など直接本人の介助に関わらないため、タイムスタディ調査では明らかにならなかった介護時間がある。調理や清掃のスタッフも対象者を囲む支援者と捉えれば、直接的に介助を行わなくても介助者として調理や清掃の支援を行っており、介助時間として換算することができる。独居体験中にはそうした調理や清掃等の支援を家事援助として設定し、ヘルパーが介助しており、必然的に独居で暮らすことで「介助時間が増加した」との比較結果となる。

しかしそうした中で、4名中3名の利用者が体験後に地域移行を望んだのは、コミュニケーションの増加と個別支援の充実が図れたからであると考察できる。④言葉による働きかけも同様のことが言え、ICFチェックリストでの評価からも分かるように、独居体験中のコミュニケーションの増加が介護時間として換算されていなくても、実際は多くの時間をコミュニケーションに費やしていることが分かる。

「個別支援」の充実とは、地域移行をする上で、阻害要因となる個々の「不安要素」を排除する為の取り組み、あるいは望む暮らしへ近づく為の支援の充実と位置づけている。

独居体験前に調査した「地域移行への不安」に関するアンケートでは、経済的支援15%・バリアフリーに関する支援17%・夜間の支援(緊急時対応等)19%・移動や外出に関する支援7%等への不安要素があげられている。ケアプランでは、外出に関する要望・日常生活に関する要望が多くを占めており、今回独居体験後に地域移行を希望した3名の対象者について、こうした不安要素が独居体験における生活の中で排除されていったことが推測される。一方で、独居体験後に地域移行を希望しなかった対象者については、日常生活に関する不安が、具体的に改善されなかったことが地域移行を効果的に推進する阻害要因となったと考えられる。

今回のICFチェックリスト、ケアプランから、環境の変化①・②・③はいずれもどちらか一方だけ支援しても大きな効果は見られず、①・②・③のシナジー効果によってエンパワメントの向上が図られることは、4名の対象者の調査結果から明らかである。現状ではそのバランスは施設と在宅では異なるが、今後施設からの地域移行を推進する為には、環境の変化と共にコミュニケーションを重視した個別支援の充実が必要となるだろう。

独居体験入居における医療面全体のまとめと考察

独居体験を始める前、今回4ケースともに医療面でどのように関わっていけばよいのかが見えていない状況だった。実際に準備段階から「この方が独居するには何が必要なのか?」をその都度検討し、薬剤管理や通院手配などを個人や独居体験に携わる他職員を相談しながら進めていった。

前半の二名は施設においては薬剤管理・通院での関わりの少ない方で、地域での生活に関しても医療面での不安材料は少ない方々だった。実際に独居生活で出てきたのは、転倒にともなう怪我での通院・薬の飲み忘れといったことだった。いずれも早期に対応でき大事に至ることはなかったが、施設と在宅との環境の変化を考慮した自立支援・独居体験周辺の医療施設の確認などが地域移行で必要なことと考えるよいきっかけとなったと思う。

後半の二人は薬剤管理・通院で日頃から関わりはなかったが、ADL状況などから自立できる可能性の高い方々と感じていた。薬剤の自己管理に関しては、一包化された薬を決められた時間にきちんと服用できるための援助が必要と考え、壁掛けポケットを利用しての内服薬管理を試み、一人に関して1回分の飲み忘れがあった以外はほぼ自立できた。もっと早くからこのような試みをしていけたらよかったのではないかと考える機会となった。通院に関しては、アパートから出発したり施設から出発したりとその日の日課によって決めていた。通院連絡票を事前に渡すことなどで特に問題なく行えた。意欲面でCさんは体験が決まったときから、「アパートから通院したい」と自ら言い出すなど前向きであるのに対し、Dさんは独居体験すると決めても自ら動くというよりは、他人任せな面があり、通院の事を相談しても「任せるよ」と言った反応だった。Cさんは独居体験終了時まで前向きさを保ち続けた。Dさんは独居生活後半に入り、「アパートから通院しようかな」等やや前向きな発言も聞かれた。終盤に入り転倒により仙骨部に怪我を負い、その後は「施設の方がいい」との発言が多く聞かれるようになった。