第5章 総論

第1節 まとめ

今回、本調査研究において調査研究報告要旨を含めた、第1章から第4章までにわたる調査研究を実施した結果から、明らかになったものと結果から考えられることについてまとめを述べる。具体的には、調査研究報告要旨に示した7項目に関して、明らかとなった各項目のまとめと本調査研究事業全体から考えられる今後の視点について述べる。

1.明らかとなった7項目

1)施設と在宅での介護量と内容

2)居宅介護サービスの充実と問題点

3)住環境整備と家主の意識

4)体験入居による当事者のエンパワメント・ディスパワメント変容度

5)社会参加と活動への意識

6)地域生活への阻害・促進要因

7)施設生活と地域生活でのケアプランの相違点

1)施設と在宅での介護量と内容から明らかとなった点、結果から考えられる点(要旨、第2章、第3章第4節)

<明らかとなった点>

①施設には見えない支援による安心感がある。在宅対象者も施設対象者も調査当初時には体験入居希望者はいなかった。対象者は障害程度区分3~5の障害であり、障害程度も軽く家族支援で生活を支えることが可能であるため、対象者の独居を考える家族はいなかった。施設においても、見えない支援による安心感が、独居を選択しない大きな要素であった。

②施設の介護時間は低いことが明らかとなった。施設よりも在宅のほうが介護時間は高い。

③施設の支援、生活は合理化されていることが明らかとなった。施設では、24時間施設内に職員は必ず配置しているが、支援において合理化されたなかで利用者は生活している。そのため支援する職員が近くにおらず、一人ひとりの利用者に対する見守り体制が取れない環境である。 ④措置制度という自己選択できないことの代償が明らかとなった。施設の介護量は少ないが、利用者は地域移行を選択しない。それは措置制度という自己選択、自己決定というルートを通らずに施設生活をスタートした措置制度の代償といえるだろう。

<結果から考えられる点>

施設と在宅の介護量と内容の相違から、どちらの生活においてもメリット、デメリットは生じていることが明らかとなったが、その生じるデメリットが妥当なものかを検証することは利用者、職員、家族においてメリットに転ずるものであると考えられる。

①安心感をつくる。グループホームであれば他者とコミュニケーションを図ることができる共有スペースや管理人の存在、地域については地域活動支援センターにおける支援等、地域生活環境で安心感を提供することが、利用者のみならず家主にも安心材料になると考えられる。

②施設の介護量は適切であるか。施設という環境には、職員が常に常駐しているが、介護量が一人ひとりに適性か否かという課題と現状として個人ニーズに合わせた動きをするのは困難であると考えられる。例えば、利用者が外出したいと希望した場合に職員数が不足しており、対応が厳しい状況である。現状では急な外出にも対応が可能な人員を確保できる予算ではない。さらに見回り支援を実施したいと考えていても、施設という空間に職員は存在するが、一人ひとりを見守る状況ではない。利用者個人のニーズにそうよりも施設に利用者がそうことが現状であろう。そのため、利用者ニーズにそうために予算や人員確保も重要であるが、ボランティアの育成や活用を検討し、少しでも利用者個人のニーズに近づける社会資源の構築も検討する必要がある。

③環境の置き換え。施設という環境を地域という環境に置き換えた方向性を検討することも地域での自立生活という考え方の一つであろう。地域という環境を検討すると、見回り支援、訪問看護、巡回、ホームヘルパー支援、地域住民ボランティアの介入などを実施することで、より利用者一人ひとりにあわせた地域独居生活を実現させることが可能になると考えられる。

④自己決定、自己選択できる環境作り。介護者が高齢の在宅障害者は家族からの独立を考えているが、実行できないと回答している。しかし、介護者に関しても在宅障害者もどのような生活を送りたいかを選択できること。そして、その選択した環境を提供できることも求められる。

2)居宅介護サービスの充実と問題点から明らかとなった点、結果から考えられる点(要旨、第3章第1節、第2節)

<明らかとなった点>

①障害程度の区分を行う基準の差異がある。二市一町における居宅介護事業の支援決定にかかわる基準の差異があり、その基準が不明瞭であることがわかった。

②市町における予算確保の苦慮が明らかとなった。毎年、障害者の費用増大傾向が明らかとなり、市町では予算確保に苦心していた。

③日中一時支援事業の利用施設に関する確保の必要性が明らかとなった。地域生活支援事業における日中一時支援事業の利用施設の確保は、体験入居や独居生活に関して必要な生活支援となるため、重要な課題である。また、この利用施設の確保は、利用者だけでなく利用者とともに生活する者にも介護の息抜きや就労につながるため重要な事業である。

④制度説明の必要性がある。制度における解釈の違いからトラブルに発展していることが示され、利用者や家族に対するわかりやすい制度説明が求められる。

⑤障害者自立支援協議会の有意義な活用における福祉ビジョンの方向性を考えるチャンスととらえていることが明らかとなった。

⑥事業所職員の充実を図る。5年を境にそれ以前の人材が少数であるため、利用者に関しても顔を覚えた職員、安心して頼める職員が継続して働けることは重要である。

⑦定期的な連携体制の未整備が明らかとなった。連携を実施している事業所は半数以上を占めるが、定期的な連携体制を実施している事業所は全体の1/4以下の数値であった。

⑧ケアプランに関する充実と利用者の満足度の不一致が明らかとなった。仮説では、充実と満足度は一致すると想定していたが、ケアプランに関する充実は高く、利用者の満足度は低い数値を示した。

<結果から考えられる点>

居宅介護サービスの実態として、障害者の居宅介護は低い数値を仮定していたが、実際は高齢者に対する在宅介護サービスの充実から、障害者における居宅介護サービスも諮られていることが明らかとなった。そのため、入居における居宅介護サービスのより一層の充実を図るために考えられる点を以下に示す。

①障害者自立支援協議会の充実を図る。障害者自立支援協議会の人員、会議の内容の充実を図り、対象者の相談支援を中心に解決を会議全体で話し合うこと。それは、対象者が安心した自立生活を育むことができ、必要な支援や資源を生み出すこととなる。障害者自立支援協議会が充実したものになると、これまでに述べた明らかになった点の障害程度区分の基準の差異、予算確保の問題、日中一時支援事業の利用施設に関する確保、制度説明、福祉ビジョンの方向性などの課題に関しても検討することが可能である。これらの課題の解決をみいだすことができる。そのためにも単なる障害者自立支援協議会の開催だけでなく、構成員の検討、部会の設立、個別相談における窓口ワンストップ化とその支援、個別ケースの背景とその問題に対する介入や修正、部会チームで取り組む地域生活支援という内容を充実させる必要がある。

②職員自身の充実とモチベーションを図る。5年以上の職員数の減少の一つとして考えられるのは、福祉分野における職員のバーンアウトである。バーンアウトをさせないための職員の支援システムの構築、研修、スーパービジョン、コンサルテーション、ケアカンファレンスなど利用者と職員間の困難事例の対策が取れること、職員の話せる場があること、職員交流を図ることなどがあげられる。

3)住環境整備と家主の意識から明らかとなった点、結果から考えられる点(第1章)

<明らかとなった点>

①障害に理解があると回答する家主が半数以上を占める。家主は障害者の入居経験をほとんどもたないが、半数以上が障害に理解があると回答している。

②障害者の民間賃貸住宅利用の協力に関しては、条件により協力する家主が6割以上あることが明らかとなった。具体的な条件とは、家賃収入の確保、トラブルの対策、緊急時の支援などがあげられている。さらに、入居者に対する不安としては、物件に被害を及ぼすリスク、入居者自身の健康や生命へのリスクの不安を抱いている。

③家主は公的な補助における研究会の参加を希望していることが明らかとなった。家主は所有する物件のバリアフリー化に躊躇しているが、バリアフリー物件の市場価値を一定程度認めており、物件改造に関する公的な補助における研究会の参加を希望している。

<結果から考えられる点>

家主も、障害者も、ともにメリットのある支援策が必要である。具体的には以下6点が考えられる。

①バリアフリー物件の市場価値を活かす、公的な補助の活用が求められる。公的な補助を活用することで、家主においては市場価値のあるバリアフリー物件に移行し、利用者は住みやすいバリアフリー物件となる。

②障害理解を広める。障害の理解のある家主のみの物件貸しだけでは、障害者の地域自立生活は限られてしまう。そのため、家主、地域住民、市民への啓発活動、そして国、都道府県、市区町村におけるバリアフリー化公的補助に関する提言の実施が求められる。

③家賃収入の確保。家賃に関しては、家主において確実に必要なことであり、利用者には地域独居生活に関して重要なものである。そのため、障害年金、生活保護、住宅扶助等に関する制度の周知、活用、そして就労収入における就労支援等の家賃収入における確保が求められる。

④物件被害を及ぼすリスクの対処における責任。文献検索の国立国会図書館、CiNii、Webcatにおいて「物件・被害」「住宅・被害・障害」と検索を行ったが、一般の物件利用者と障害者の物件利用者における物件被害のリスク比率を調査した文献は見当たらなかった。しかし、物件の被害は、障害者に限らず誰でも起しうるものである。被害を及ぼせば、その責任を負うのは当然であり、入居時に保険に入り、退去時に汚れやキズは修復する。この責任は、障害の有無に限らず負う責任である。

⑤トラブルの対策、入居者自身の健康や生命へのリスクの対策。入居者における支援体制の確保が必要である。基本的に障害者の独居生活における介入にはヘルパー、訪問看護、地域活動支援センター等が関与し、その関与する各所のスタッフと本人と家主の連携があることは、障害者ならず家主にも安心材料の一つになると考えられる。

⑥緊急時の支援における対策。本調査研究の要旨(P.1)にも記しているように、何かの緊急時、夜間の不安は、家主のみならず障害者自身も不安要因の一つである。そのための障害者の独居生活支援に関しては、独居高齢者対策と同じく実施している自治体もある。この圏域二市一町に関しては独居高齢者対策と同じく障害者の一人暮らしにも緊急時の支援を実施している。しかし、町村により対象者に違いがあるため、地域格差があるといえる。これら緊急時の支援は独居生活を考えるうえでは欠かせないものである。独居高齢者対策を必要とする全障害者に適応することが、家主にも障害者にも安心した独居地域生活を営むことが可能であると考えられる。

4)体験入居による当事者のエンパワメント・ディスパワメント変容度から明らかとなった点、結果から考えられる点(第4章第1節、第4節)

<明らかとなった点>

①体験入居説明会時点で体験入居希望者はいなかったことが明らかとなった。体験入居説明会終了後、体験入居希望者はおらず、体験入居見学会終了後に希望者が現れた。体験入居の申請に結びつかなかった者の理由は、部屋が狭い、先に入居している体験者は軽い障害だからであり、希望申請者の理由は施設がうるさく、団体生活が嫌だから挑戦してみたい、単純に挑戦したいというものであった。

②選択する内容は体験における変容から表れる。体験入居前の不安対策、体験入居後、新たに生じる不安や困難対策、希望の受け入れ等を実施するなかで、利用者の選択の幅が広がった。

<結果から考えられる点>

体験入居を実施するにあたり、体験入居前、体験入居中、体験入居後に関して当事者の様子から変容したエンパワメント・ディスパワメントに関して考えられる点を以下に示す。

①挑戦する気持ちの芽生え。体験入居以前の説明会時点では体験入居希望者はいなかったが、体験入居見学会を実施したことで、体験入居を現実的に理解しやすくし、体験入居後施設に戻れる安心感が、体験入居に対するハードルを低くし、体験入居生活に挑戦する気持ちを促進した。そのため、この他にも本人の希望する体験入居の短期、長期期間を重ねることが、地域生活への足がかりとなるとかんがえられる。

②不安対策と希望受け入れが当事者のエンパワメントを促進させる。体験入居、独居生活など新しい環境に対する抵抗は、当事者のみならず誰にでも生ずるものである。そのため、体験入居前の不安対策がチャレンジするハードルを低め、体験入居後の不安や困難対策が当事者の希望にそった生活に変容し、より当事者の希望や要望を提案するエンパワメントの促進がみられた。

③本当の意味での施設入所の自己選択。今回の体験入居を実施したことで、あらためて施設入居を選択した当事者は自己選択、自己決定をして施設入所を行ったといえよう。実際に体験入居を実施していない、あるいは独居生活をしたことがなく施設入所をしている利用者は多いため、今後は本当の意味で施設入所の自己決定を検討する必要がある。

5)社会参加と活動への意識から明らかとなった点、結果から考えられる点(第4章第4節)

<明らかとなった点>

①体験入居終了後の選択は半数が独居生活を選択した。体験入居終了後、施設生活は2名、独居生活は2名が選択したという結果であった。独居生活の選択は全体的にみると半数という結果となった。

<結果から考えられる点>

実際に体験入居をした入居者意識調査の結果から明らかになった事実から考えられる社会参加と活動への意識に関して以下のことが考えられる。

①独居希望者2名の成果。体験入居説明会終了後に体験入居を希望した者はいないという結果と比較すれば、体験入居後の半数の者が独居を希望したことは、体験入居を通して社会参加と活動への意識が高まったと考えられる。

②施設生活希望者2名の結果。この施設生活を希望した2名は実際に体験入居という社会活動に参加したことで新たな視点で施設生活を希望したといえる。今回は施設生活という選択であっても、一生施設生活を希望したとはいいきれないため、利用者がいつでも体験入居、独居生活を希望できる環境は整えた支援をしていく必要があると考えられる。

6)地域生活への阻害・促進要因から明らかとなった点、結果から考えられる点(第4章4節)

<明らかとなった点>

①施設入所者が地域移行に求めるサービスが明らかとなった。施設入所者が地域移行に対して否定的な理由として家族に対する介護負担への遠慮、住居・地域のバリア、夜間や緊急時の不安、経済的不安があげられた。それは逆に、安心して地域生活を営むために求められるサービスである。

②フォーマルサービスのみの限界が明らかとなった。入居体験においてパソコンの利用を希望した利用者が、体験入居後も施設入所と同じくゲーム以外は利用しない結果であった。

<結果から考えられる点>

地域生活の環境が充実すると、阻害要因が少なくなり促進要因が増える。そのため、阻害要因の把握とその阻害要因における対策が重要である。

①不安の対策に関する検討を行う。独居による家族負担の軽減、住居・地域におけるバリアフリーの実現、緊急時体制の確保、経済的不安の解消を図ることができれば、施設入所者が地域移行をする際の安心感につながることが考えられる。このように不安や困難は改善すれば要求にもなりえる。これは、利用者のエンパワメントにも結びつく。

②インフォーマルサービスの支援の充実を図る。一人でパソコンを利用するには、限界がある。そのため、地域のパソコン教室に通う、パソコンを教えるボランティアを探すなど、インフォーマルな社会資源を充実することで、より利用者の希望にそった生活が営めることが考えられる。

③障害者相談支援事業の相談支援専門員を配置する。相談支援専門員は、地域の社会資源に関する情報提供や紹介等を実施しており、入所施設職員と比較すると情報量が多いと考えられる。そのため、相談支援専門員の配置が独居体験支援の推進に結びつき、それが利用者のエンパワメントを引き出すと予測される。

7)施設生活と地域生活でのケアプランの相違から明らかとなった点、結果から考えられる点(第4章第5節)

<明らかとなった点>

①ケアプランの変容から現実生活の認識の一致が明らかとなった。施設生活上で想定する体験入居のケアプランと実際に体験入居後のケアプランの違いは2名に関して変更があった。実際に体験するなかで、必要性の有無、希望の有無が現実の生活を通して明確になり、その結果、ケアプランの変更がみられた。

②ケアプランの変更がみられなかった。ケアプランの変更が成されなかったのは2名であった。現実生活の体験の有無は不明であるが、施設生活上で想定する体験入居と実際の体験入居の意識が一致していた。

<結果から考えられる点>

ケアプランの相違により明らかとなった事柄から、考えられることとして自立生活の向上と低下があげられる。

①ケアプラン変更による生活の好転。体験入居生活という環境の変化により、想定していた不安な生活から、できることへの意欲生活に転向したことによるケアプランの変更が生じたと考えられる。さらに、ケアプランを変更したことで、利用者の希望が盛り込まれ利用者自身の意欲の高まりが感じられた。しかし、希望にそった食事による、血糖値の上昇など介入の必要性もみられた。利用者に寄りそった支援は必要だが、体調管理も含め利用者に提示してともに考える支援は重要である。

②希望しない体験入居による環境の変化により、施設生活と変化のない生活を過ごす利用者が存在した。体験入居に関して本人の希望したパソコンは、パソコンに関する社会資源がなく、そのパソコンにおける働きかけができなかったことも環境要因のひとつでもあろう。環境の変化が生じても、利用者自身が変化を希望しないこと、自分の希望が実現したと感じられないことは、利用者自身の生活に変化を伴わない、あるいは生活レベルを低下させる。リカバリは環境を作ることはできるが、本人が求めないとリカバリできないというように、今回、ケアプランの変化のない利用者に関してはリカバリできなかったとも考えられる。

2.本調査研究事業全体から考えられる今後の視点

これまでの本調査研究事業を概観し、各調査結果から得られたことをまとめると以下3点が今後の視点としてまとめることができる。

1)ソーシャルワークの役割からの視点

2)チーム・アプローチ的な自立支援協議会の活用

3)利用者の能力を高めるための工夫

1)ソーシャルワークの役割からの視点

牧里(2007)によるとソーシャルワーカーの役割として社会福祉援助活動の機能をあげている。この社会福祉援助活動は直接援助技術、集団援助技術、地域援助技術という社会福祉援助技術を踏まえたものであり、チーム・アプローチで統合されているが簡単ではない。そのためにソーシャルワーカーが利用者の生活全体にわたるニーズを把握し、生活問題の解決に総合的に対応していくためのチーム・アプローチという方法を通して、本研究における調査結果の整理を行う。

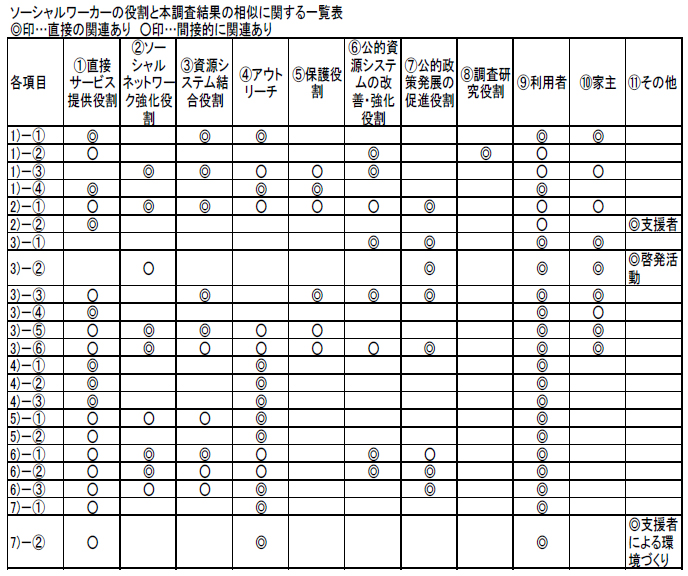

はじめに、福田(2002)がソーシャルワークの役割として、①直接サービス提供役割(・支援役割・カウンセリング役割・イネ―ブリング役割・養育・指導役割・グループワーク・サービス提供役割・ケア提供役割)、②ソーシャルネットワーク強化役割、③資源システム結合役割(・仲介役割・権利擁護・代弁役割・調停役割・ケースマネジメント/ケアマネジメント役割)、④アウトリーチ、⑤保護役割、⑥公的資源システムの改善・強化役割(・組織変革役割・コンサルテーション役割・ネットワーキング役割・資源動員・開発役割)、⑦公的政策発展の促進役割(・新規事業の計画立案役割・政策決定過程への参加役割・権利擁護運動の役割)、⑧調査研究役割、という8つの役割を示している(数値は高原が記す)。そのソーシャルワーカーの役割に連動して、利用者、家主に影響を与える部分に関して、1.明らかとなった7項目、それぞれの結果から考えられる相似点を高原が独自で一覧表にまとめた。

上記に表にしたように今回の結果を占めるほとんどがソーシャルワーカーの役割と合致している。影響を与える範囲として、ほぼ⑨利用者には関連が示され、次いで①職説サービス提供役割に関連が印されている。良くも悪くも利用者に直接サービス提供の役割を行うことと、他のソーシャルワーカーの行う役割として最終的に影響があらわれるのは利用者であることがあきらかである。さらに牧里(2007)は、ソーシャルワーカーの役割として多種多様であるが、一人ですべて駆使するのではなく、チーム・アプローチとしてソーシャルワーカーの視点をもった取り組みを考えられれば理論的に可能となると述べている。

2)チーム・アプローチ的な地域自立支援協議会の活用

今回の調査では、施設入所から体験入居、地域での自立生活というように環境を地域におきかえた視点に着目している。地域という広い環境の場合、牧里(2007)のいう、職種が多様である場合や所属機関が多岐にわたる場合、意欲的にチーム・アプローチを採用することが求められる。この場合、チーム・アプローチの主軸となるのは障害者自立支援法における地域自立支援協議会である。この協議会をチーム・アプローチ的に活用することが障害者の地域自立生活につながり、困難事例の解決、必要とされる対策、障害程度区分の基準、予算確保の問題、制度説明の検討、福祉ビジョンの方向性など多岐にわたる問題を解決していくことが可能となる。同様に、中島(2008)のいう地域自立支援協議会の求められる機能として、個別支援会議を中心にすえたリアリティのある現場ニーズの整理、地域診断、資源の改善・開発があげられ、課題としては相談支援体制の未整備が示されている。そのため、個別支援会議とチーム編成の支援体制の重要性をあげている。このように、実施されている地域自立支援協議会の内容の充実と方向性が今後の大きな課題といえるだろう。

3)利用者自身の能力を高める工夫

具体的な利用者援助技術として、パワーを自ら獲得して主体的に自立を図るエンパワメント(木原:2007)が今回の利用者を対象とした調査から明らかとなった。今後、利用者の体験入居や地域の自立生活を促進するために、エンパワメントを高める支援が職員には求められる。その役割は1)ソーシャルワークの役割からの視点で述べたように、直接サービス提供の役割のなかから導きだされ、利用者に良い形で影響を及ぼすためには直接サービス提供が重要な役割である。また、資源システム結合、ソーシャルネットワーク強化役割、公的資源システムの改善・強化にも連動している2)チーム・アプローチ的な地域自立支援協議会の活用が重要な意味をもち、地域全体を巻き込み最終的に利用者に良い形で影響を及ぼすことが考えられる。それは、利用者の地域生活の環境を整えるためにとても重要な役割である。そして、今回利用者自身の能力を高めるために、体験入居や独居生活を実施した者の話を聞く機会、あるいはピアカウンセリングの育成やセルフ・ヘルプ・グループの組織作り等も視野に入れたストレングスの視点が職員には期待される。そのために、リカバリできる環境づくりも重要である。

文献

木原活信(2007)「第2章第3節 社会福祉援助活動の理論モデル」『新版・社会福祉学習双書』編集委員会編集『新版・社会福祉学習双書2007≪第8巻≫社会福祉援助技術論』社会福祉法人 全国社会福祉協議会、p71-75

副田あけみ(2002)「8章 ソーシャルワーカーの役割」北島英治、副田あけみ、高橋重宏、渡部律子編者『ソーシャルワーク実践の基礎理論 Basic Theories for Social Work Practice 〈社会福祉基礎シリーズ②〉』有斐閣、p227-252

中島秀夫(2008)「2-1-8自立支援協議会」精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書2009年版 地域移行・地域生活支援はどう進むのか』中央法規出版、p43

牧里毎治(2007)「第9章第2節 社会福祉援助活動の統合化とチーム・アプローチ」『新版・社会福祉学習双書』編集委員会編集『新版・社会福祉学習双書2007≪第8巻≫社会福祉援助技術論』社会福祉法人 全国社会福祉協議会、p299-305

第2節 提言

(1)調査研究事業から得られた提言

今回の研究事業では、入所施設から地域移行する場合に考えられる生活環境の変化が、入所施設利用者の意識と地域の住環境および支援環境との関係を分析し、今後、必要な施策の在り方を検討することを目的とした。この目的のために、以下の5つの調査研究事業を実施した。ここではこの5つの調査研究事業からの提言と障害者福祉の動向からみた提言の2つについて論じた。

①家主への障害者居住に対する意識調査(郵送調査)

②行政の地域移行施策に対する面接調査(圏域2市1町の障害福祉課)

③居宅介護事業者へのサービス内容調査(郵送調査)

④在宅生活者と入所施設利用者の介護実態調査(タイムスタディと面接調査)

⑤一部バリアフリー化した民間アパートにおける入所施設利用者の体験入居の評価研究

①家主への障害者居住に対する意識調査からの提言

障害者が地域生活をおくるための生活支援のためのケアの充実が必要である。家主にとっては、実際に安全、安心に地域で暮らせるのかが、入居の判断の基準になるのであり、十分な支援体制ができていれば、障害の程度が多少重くても問題ないと判断するだろう。

入居の際には、一般の賃貸人と同等の賃貸契約、つまりは安定した家賃や保証内容も求められることから、場合によっては、家賃保証制度や公的な家賃補助などの支援も必要である。

物件改修に関する公的な補助や助成も必要である。入居者が生活するため、物件改修を補助することでも、原状回復を実施しなければ、結果的には物件がバリアフリー化された状態となる。バリアフリー物件の市場価値をふまえると、バリアフリー化された物件は家主にとってはメリットとなる。

ノーマライゼ-ションの理念から、障害者への理解が徐々に進んでいる状況であるが、障害者に理解ある家主だけが障害者に物件を貸しているような状況では、地域移行の基盤整備は困難である。ある程度の公的な補助を活用し、バリアフリー物件の市場価値を活かしながら、家主も障害者もともにメリットのある支援策こそが、より実効性のあるものといえるだろう。

②行政の地域移行施策に対する面接調査(圏域2市1町の障害福祉課)からの提言

圏域自治体調査では、5つの課題が示された。

第1に「居宅介護事業の支給決定に関わる基準のあり方」である。現在は各行政共通の基準はなく、設けるかどうか検討中であるとしている。基準を設ける事によって介護保険と同様に要介護度に応じた支給で公平性が見えてくると思われ、障害者支援でも区分での必要性とサービス支給の見極めが出来ると思われる。また、支給決定に利用者からの不服申し立てがあった場合に、正当な理由付けが出来る。現状では不服申請があった際の理由が不明瞭である。デメリットとしては、現在利用者ニーズに即した支給決定を各行政で行っている為、障害程度には然程捉われず、利用者の生活状況等の実情に合わせて柔軟に支給されている中で、基準を設けてしまったらそれらが出来なくなる可能性が出てくる。介護保険と同様な決め方は障害施策にはあてはまらないと行政サイドでは思っている様であったが、何もない状況では、ある意味利用者の聞き取りを行いケースワーカーの裁量で申請している場合も多く、公平性を欠くと感じている。

第2に「予算」についてである。各自治体での予算配分は決まっているが、市町村事業等での予算確保に苦慮していた。予算の確保が出来なければ障害者への福祉サービス提供が不十分になり、支給や利用に制限がかかる。毎年福祉にかかる費用は増大傾向で行政としては課題である。

第3に「地域生活支援事業」における日中一時支援事業の利用施設の確保であった。日中一時支援は障害者の方に対してはある程度の利用施設があるが、児童に関しては放課後対策も含めないに等しい状況で、各行政が今後の福祉施策の課題として挙げていた。

第4に「制度に関する理解」についてである。制度は、決められた事項で変わる事のないものであるが、解釈の仕方の違いから様々な誤解や思い違いを招くことがある。事業所の理解力、利用者側の理解力・行政の理解・判断力に少しずつズレが生じることでトラブルにつながっている。制度を熟読して理解するまでには事業所でもかなりの時間を要する事も多く、これらの情報提供を行う手段や方法を見直す事は難しいが少なくとも、行政と事業所間では確認事項として常に連携を取り、利用者への分りやすい説明方法の模索する必要があると思われた。

第5に各自治体の「福祉ビジョンの方向性」についてである。各自治体とも障害者自立支援法における自立支援協議会の有意義な活用が大きく上げられていた。今後、この自立支援協議会の運用によっては、社会資源の創造、本当の個別支援のあり方を考える事が出来るチャンスである。

③居宅介護事業者へのサービス内容調査(郵送調査)からの提言

本調査から得られた提言は、居宅介護事業における事業所職員の(質および量の)充実を図る必要性、定期的な連携体制の整備、ケアプラン作成の充実と利用者の満足度との整合性、施設入所者が地域移行に求めるサービスの充実、という4つが必要である。

居宅介護事業における事業所職員の充実を図る必要性に関しては、管理者、ケアマネジャー、ホームヘルパーの経験年数も浅く、5年を境にそれ以前の人材が少数であることが関連している。事業所職員の現状をみると、ホームヘルパーの半数以上は仕事内容と収入が適当であり、管理者とケアマネジャーの半数以上は仕事内容と収入が適当ではないとし、さらに職員不足を認識している。そのため、管理者、ケアマネジャーの仕事内容と収入の整合性、そして職員数の確保を図り、事業所として職員の業務に関する充実を検討する必要がある。職員が長く勤める環境を整えることが、職員の福祉離れを食いとめ、利用者にとって自分のことを話せる安心した人材がサービス提供を実施し続けてくれることは地域移行の安定に結びつくからである。

定期的な連携体制の整備では、障害者自立支援法に関しても連携の重要性が明記され、自立支援協議会を開催しているが、内容的に自立支援協議会が充実されるにはまだ時間を要すると思われる。

ケアプランの充実と利用者の満足度の整合性では、利用者のサービスに対する不満をケアマネジャーが感じながら、ケアプランを作成し、利用者のニーズに沿った支援を実施している。このため、利用者の実感とケアプラランとの矛盾が生じていることに関して、不満と感じる利用者の思いを拾いあげる項目がケアプランの書式に求められる。

施設入所者が地域移行に求めるサービスでは、地域移行を体験した利用者の話しを聞くこと、地域移行に不安を抱く利用者と実際にどのようなサービスがあれば安心かを一緒に考えることが必要である。

今回の調査結果の自由記述から居宅介護事業者は精神障害者に関する対応に苦慮していることが示された。精神障害者に対するホームヘルプの必要性から考えると、精神障害に関するホームヘルパー教育の充実も重要である。

④在宅生活者と入所施設利用者の介護実態調査(タイムスタディと面接調査)からの提言

施設生活は、在宅生活での支援体制とは異なる。特に、少数(1~2人程度)の障害者をみるのではなく、50名~60名という障害者を1つの生活体として複数の支援者がみているからである。旧法の身体障害者療護施設では、50名の利用者に対して22~3人の職員が支援することが規定されている。実際には、直接介護職員は、24時間体制で支援を行うため、夜間は3名で、日中は10名前後で支援を行うこととなる。単純に計算しても日中1人の職員は、5~6名くらいの利用者を常に支援することになる。つまり、1時間当たり1人の利用者にかけられる支援の時間は、10分程度となる。1人の職員は日中1日8時間働くため、α=10分×8時間=80分が利用者1人の日中職員が介助に入れる時間となる。また、夜間に関しては、1人の職員が常に20名前後の利用者を見ることとなるため、1人あたり1時間につき3分の時間しか入ることが出来ない。つまり、夜間帯の16時間は、β=3分×16時間=48分が職員の支援を受けられる時間となる。これら日中と夜間をあわせたものを見てみると、θ=α+β=128分となる。このように、施設では1人あたりの1日の介護時間は、平均128分ということが計算できる。

入所施設では、多量の支援を効率的に実施するため、日課というシステム化された支援体制となっている。前者で算出した介護時間は、あくまでも直接介護職員が入った時間であり、「支援していない時間」には、食事の準備・調理・後始末に関しては外注業者がはいっているため、ここには含まれていない。また掃除に関しても、その大部分を外注業者が掃除という介助を行っているため、掃除に関する支援もここには含まれていない。その他、入浴の準備・後かたづけなど多くの支援が実際行われているにもかかわらず、今回の24時間タイムスタディでは見えてこなかった。これによって、先に出された介護時間よりも実際には更に多くの時間がかかっている。入所施設ではひとつの建物の中には、夜間でも最低3名の支援者はいるものの、建物の空間が非常に大きいため、普通の在宅での生活空間とは全く異なり、常に見守りをしている環境ということには決してならない。

これらの結果より、施設における利用者の生活支援に関しては、役割分担を行いながら仕事の幅としては狭いが、仕事の量による人員配置をしているため、非常に合理化された中で利用者が生活をしているということとなる。

生活空間という環境が、在宅の中ではありえないほど大きな空間で行われているため、見守り体制が取れない環境であり、家族とともに住んでいる在宅障害者と比べ、実は支援者が近くにいない状態が意外にも多いということが調査より明らかになった。

在宅生活者の支援が少なく、施設入所者の支援時間が多いと仮定していた。しかし、調査では、正反対の結果となった。この理由としては、介護時間と居住空間の2点で考えられる。

介護時間では「支援なし」の時間に注目した。入所施設の「支援なし」の時間が多い背景には、間接処遇として食事・清掃等に関しては、専門業者が入る。それにより、食事の準備・片付けや清掃自体の大部分は業者のシステム(仕事)の中に組み込まれ、施設入所者が関わらない時間帯となる。本来施設入所者が出来る事であっても実際に行わないため「支援なし」に換算されている。在宅生活者であれば、本人又は家族等で出来る事を分担(関わり方や家族支援のあり方にもよるが)したりして、関わる場合がある為、「支援なし」の換算にならない傾向にあった。

居住空間では、在宅生活者は、日本の居住空間は狭く、その限られたスペースで生活しており、家族同居の場合は、常に誰かがいる状況にあり、支援はなくても目視や見守りといった介助がなされている傾向にある。一方入所施設利用者の場合は、施設の設計状況により異なるが一般的には広い空間の中で生活しており職員は常にいるものの必要時にしか対応(介護)しないため、複数の担当する職員が安否確認を行っていても行い目視をしていても直接処遇にはならず「支援なし」に該当したと推測される。これらの事は第2章第2節の「4者を通して共通された支援体制について」でもふれられている。沢山の職員が配置されていても、50人の入居者を時間で換算すると1人あたりの直接処遇時間は128分と短く、多人数の中での孤独状況ともいえる。 次に、なぜ在宅生活者の支援時間が多いのに、施設入居者は地域移行の思いを持ちにくいのかについて考察した。

入所施設に入所した利用者の背景は様々であるが、考えられる要因としては、在宅生活から施設入所時の住む場の選択の中に「在宅」がなく「入所施設」しかない時代背景もあったと思われる。措置制度の入所では、自己の生活環境に自己選択、自己決定ができなかったことも考えられた。

入所施設は、初めは諦めの気持ちで入所しても慣れてくると、集団生活での制約はあるものの、「食」「住」「介護」の心配はなく、いつしかその気持ちが慣れとなり、施設は制約があり在宅は自由というイメージもあるとは思うがあえて地域で苦労して自分で暮らす生活を選択しなくても良いという発想に変化していくと思える。入所施設においては、直接処遇の介護時間は短い状況にも関わらず、「見えない支援」を受けている感覚はある。分り辛いかもしれないが、見えない支援とは直接処遇はなくても人の気配は常にあり、ナースコール又はコミュニケーションによる支援要求がいつでも可能な状況にある安心感である。

これについては、在宅生活者の場合は、同居家族等が外出すれば一人、独居生活ではなおさらの事である。この安心感はほかにはかえ難いものがあり、「在宅生活=不安」に結びついていると思われる。緊急支援体制の確立や社会資源の利便性、在宅生活を行うだけの収入確保それに関連する就労支援体制の整備等様々な要因が整って始めて在宅生活を選択肢として、自己選択により実施していくものと思われる。

⑤一部バリアフリー化した民間アパートにおける入所施設利用者の体験入居の評価研究からの提言

評価視点としては、ICFチェックリストを使用した。ICFチェックリストから見る独居体験における変化では、環境の変化が心身機能と活動、参加に変化をもたらしたことがいえる。環境の変化では大きく分けて3つあり、居住構造物の変化、住環境の変化、支援体制(人間関係)の変化、がある。

居住構造物の変化では、個々のADLや生活状況に応じたバリアフリー化により、単独での入浴や炊事が可能となり、それにより独居生活を送る為の自信が生まれた。逆にキッチンやトイレが狭いことで中まで入れずポータブルトイレを使用しなければならないなど、一般住宅における独居生活の環境的課題も明らかとなった。住宅の整備等による環境の変化はリハビリテーションやノーマライゼーションといった視点からの環境の変化がそれぞれの自立心に大きな影響を及ぼしている。逆に、環境の変化が自立心を損なわせるケースもある。

住環境の変化とは、対象者の住む周辺の住環境の変化とした。施設周辺は交通の便が悪く、単独で外出しようとしても支援者がいなければいけない、あるいは施設周辺にバリアフリー化された場所が少ないなど、外出への意欲を阻害する因子が存在する。施設に限らず、生活する周辺の住環境によってエンパワメントの阻害が生じることが、今回の調査対象者の比較から示された。

支援体制(人間関係)の変化とは、身近な人々(友人、両親、施設職員、ホームヘルパー等)との関りによって、心身機能や活動・参加に大きな変化を及ぼすことである。身近に介護ヘルパーがいることで、外出への意欲や炊事等の自立につながることがチェックリストからも明らかである。一方で、介護ヘルパーによる満足な見守りがなかったり、その関係が希薄だったりすると逆に意欲はなくなり、介護ヘルパーにより頼るようになってしまう。これは施設職員との関わりにも同様に見られるように、施設のような常時介護を受けることが出来る環境において「自分はやってもらえない」と感じることで、意欲を損ない出来ることでも介護者に頼る状況へと変化していく。ここで注意すべき点は利用者の要望にすべて対応(過剰介護)するのではなく、見守ることの重要性である。施設においても、在宅支援に関しても見守りを重視した支援体制の構築が今後必要である。

(2)今後に向けての全体的な提言

1)障害者自立支援法と地域移行の必要性

障害者福祉において高度経済成長期を通して入所施設の設置整備を中心とした施策から地域福祉施策重視への転換の契機として、1990年の福祉関係8法の改正があげられる。この改正により、これまでの施設福祉サービスに比べて比重の低かった在宅福祉サービス整備の方針を明確にし、市町村に各種の福祉サービスの措置権限を、身体障害者福祉、知的障害者福祉などの分野別に段階的に移行する方向が打ち出された。

1993年の障害者基本法では精神障害者を障害者として位置づけ、精神障害者への福祉サービスの根拠を示した点で重要であるが、このことに加えて、都道府県や市町村の障害者基本計画策定(2004年の改正で策定が義務化された)を示したことは重要である。この障害者基本法の障害者基本計画策定の規定を受けて、1995年に、政府が市町村障害者計画指針を示し、さらに、同年、国の障害者プラン(ノーマライゼーション7カ年戦略)が発表された。この市町村障害者計画策定指針に基づいて、市町村においても障害者計画の策定の取り組みが進展し、自治体(市町村)の責任で必要な施設や人材を整備していくという行政責任による方向性を障害者福祉分野でも明確にした。

「障害者プラン」(1996~2002年度の7か年)以降の展開では、「障害者基本計画」(2003~2012年度の10か年)、「重点施策実施5か年計画」(前期)(2003~2007年度の5年間)、「重点施策実施5か年計画」(後期)(2008~2012年度の5年間)が国の方針として示された。特に、「重点施策実施5か年計画」(前期)では、これまでの計画と異なり、「入所施設は真に必要なものに限定し地域資源として有効に活用する」としたこと、10年間で精神障害者のうち退院可能な約7.2万人の退院・社会復帰を目指すこと、の2点を明記したことは特徴的である。さらに、「重点施策実施5か年計画」(後期)では、「障害者基本計画」に基づいて、この計画の後期5か年において重点的に実施する施策と目標を示した。この計画のはじめの部分では、前期5か年の計画期間(2003~2007年度)における法改正の動向についてふれている。重点施策とその達成目標では、1)啓発・広報、2)生活支援、3)生活環境、4)教育・育成、5)雇用・就業、6)保健・医療、7)情報・コミュニケーション、8)国際協力、の8分野にわたって記載されている。特に、福祉施設入所者14.6万人のうち1.9万人を地域移行させること、退院可能な精神障害者(4.9万人、ここでは、これまでの約7.2万人が変更されている)のうち約3.7万人を地域移行させること、の2つの数値目標が明記されたことは重要である。

厚生労働省のデータによれば、2005年10月~2007年10月までに福祉施設入所者のうち18,945人退所しており、このうち9,344人が地域移行をしている。ただし、この間の新規の入所者が18,556人おり、退所者数は差し引き389人(入所者数全体の0.3%)である。この状況では、今後の数値目標の達成はきわめて厳しいことが予想される。数値目標達成の上での一番大きな問題は新規入所者数の多さであることが考えられる。

他方、障害者自立支援法の「障害福祉計画」策定に関して地域移行との関わりで重要な点としては、市町村による「障害福祉計画」の策定と地域生活支援事業(特に、相談支援事業)を市町村において円滑に推進するための「地域自立支援協議会」の設置促進の2点をあげることができる。

「市町村障害福祉計画」(第1期)(2006~2008年度)の内容は、障害福祉サービス(訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス)、相談支援事業所、地域生活支援事業(相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センターなど)の必要量と見込み量の3年間の推計と必要量の確保に関する方策の計画である。特に、これまでの計画にない特徴点は、必要量と見込み量の推計の中に、入所施設あるいは精神科病院からの地域移行者の推計を入れる点である。この点で、「障害者自立支援法」はわが国で初めての地域移行に関連した法律といえる。現在、第2期障害福祉計画(2009~2011年度)の策定が必要な時期になっている。第1期計画の策定では、市町村単位の計画策定だけでなく都道府県による広域的な調整の必要性、数値目標の自治体の実態に即した設定方法、数値目標の達成だけでなく相談支援、退所・退院促進に向けてのシステムづくり、などの課題があった。これらの課題を克服して第2期計画を策定する必要がある。

2)地域移行プログラムの推進のために地域で必要なこと

障害者自立支援法では、入所施設を日中活動系のサービスと居住支援系のサービスに分け、このサービスの組み合わせを選択できるようにした点が特徴的である。さらに、ケアホーム、グループホームを個別給付、福祉ホームを地域生活支援事業として制度的に位置づけたことは、入所施設と地域における居住の場との区分を柔軟にした点で画期的な法律ということができる。また、「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」を地域生活支援事業として位置づけ、障害者福祉制度と居住支援を結びつけようとする試みも重要である。

このことに加えて、障害者自立支援法では、精神科病院の長期入院の解消・退院促進、障害者の入所施設からの地域移行促進、地域生活支援の拡充が大きな柱として位置づけられた。そのためには、前回指摘したように、グループホーム、ケアホーム、福祉ホームなどの地域での居住資源の整備、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の充実が重要になる。

障害者自立支援法の居住系サービスでは、グループホーム(非該当および障害程度区分1)(共同生活援助)、ケアホーム(障害程度区分2より重度)(共同生活介護)、福祉ホーム(市町村による独自基準)(地域生活支援事業)の3種類が創設された。

これらのサービス体系では設立条件と人員配置条件が大幅に緩和され、柔軟な運営と人員配置も可能になった。このことが逆に、グループホームに自治体独自の上乗せの補助をこれまで行ってきた市町村に大きな影響を与えており、これらの市町村ではこれまでのグループホーム事業の補助制度との整合性がとりにくいことが生じている。

障害者自立支援法で新たに創設されたケアホームに関しては、重度障害者の入所施設以外の生活の場として重要であり、今後、入所施設からの地域生活移行に伴って増加していく必要がある。このことに関して、身体障害者に対してのグループホーム、ケアホームが現行の障害者自立支援法で認められていないことは大きな問題である。この問題に関しては障害者自立支援法の改正により身体障害者にもグループホーム、ケアホームを適用する方向と現行の地域生活支援事業にある福祉ホームを身体障害者向けの制度として充実させる方向の2つが考えられる。

障害者自立支援法では、入所施設を日中活動系のサービスと居住支援系のサービスに分け、このサービスの組み合わせを選択できるようになった。ケアホーム、グループホーム、福祉ホームのような支援付きの住宅に対して、地域の中の一般住宅を利用しやすくすることもあわせて必要である。そのため、「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」を地域生活支援事業として位置づけ、障害者福祉制度と居住支援を結びつけようとする試みも重要である。

障害者福祉施策における地域での居住支援施策の始まりは、1970年代に、東京、神奈川、滋賀などの自治体を中心に制度化が進んだケア付きの小規模住居があげられる。国の制度としては1989年の知的障害者へのグループホームの制度化が始まりであり、1992年には精神障害者へのグループホーム制度も始まった。

障害者に対する住宅施策の歩みでは、1971年に心身障害者世帯向けの公営住宅の建設と優先入居が始まりと考えられる。1980年には公営住宅に身体障害者の単身入居が可能になり、1996年には公営住宅を知的障害者、精神障害者のグループホームとして利用することが可能になり、2006年には公営住宅に知的障害者および精神障害者の単身入居が可能になった。この間ずっと公営住宅を中心とした施策だったが、2006年には民間賃貸住宅の活用促進を目的とした「あんしん賃貸支援事業」が始まった。この制度と「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」とを有機的に結びつけ、これまでの縦割り施策(福祉施策と住宅施策)の壁を越える試みとして、この2つの制度の連携が強調されている。

これまでは、借り手である入居者の保護を中心とした住宅政策で、貸し手を生み出すような政策は弱く、これでは障害者に対しての住宅の貸し手が現れないことの問題性があった。これに関しては、障害者自立支援法における「居住サポート事業」と「あんしん賃貸支援事業」の連携によって、賃貸人が貸しやすくなる制度になることをもっと一般市民に情報提供する必要があり、この意味でも福祉施策と住宅施策との有機的な連携は地域移行の基盤整備の上で喫緊の課題である。