第2章 松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議及び運営会議

第1節 これまでの活動経過

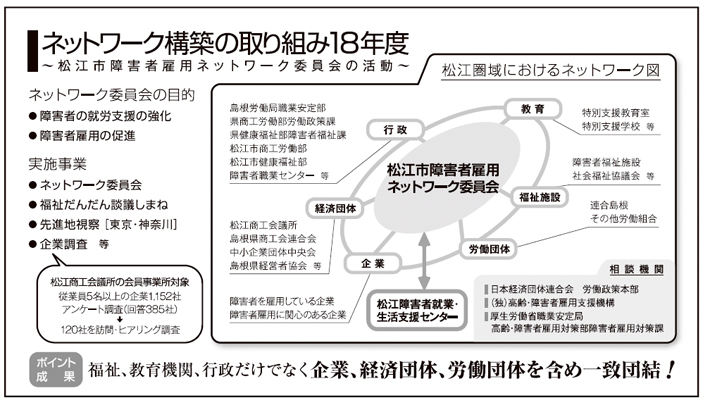

松江市においては、障害者雇用、就労支援の促進のため、平成18 年度からネットワーク構築の取り組みを開始した。経済団体、企業を中心として、障害者雇用、就労支援に関わる関係機関が一同に会し、「松江市障害者雇用ネットワーク委員会」を結成し、松江商工会議所の会員事業所を対象としたアンケート・ヒアリング調査や先進地視察等の活動を行ってきた。

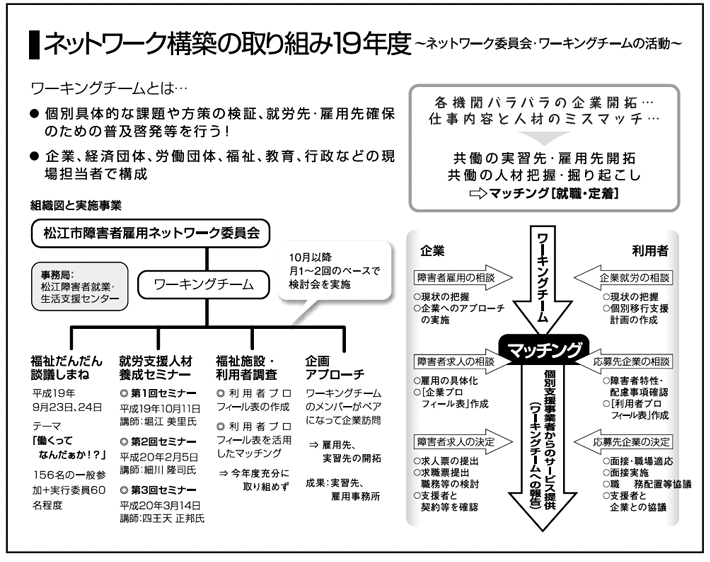

引き続き平成19年度には、実行部隊としての「ワーキングチーム」を組織し、グループディスカッションや就労支援セミナー、協働での企業開拓・マッチング、理想のネットワークについての検討などを行い、一定の成果をあげてきた。

図表2 - 1 これまでの活動状況(平成18 ~ 19 年度)

第2節 今年度の活動

平成20 年度はこれまでの2 年間の活動を踏まえてスタートしており、なかでも、平成19 年度の後半にワーキングチームにおいて議論してきたことをベースとしている。

活動するにあたっての大きなポイントは次の2 点である。

| 1.「企業」と「障害者」をターゲットとした取り組みを中心に実施する。 平成19 年度のワーキングチームにおける取り組みは、障害者就労において、障害者、企業に対して第三者であるはずの支援関係者が活動の中心となっていた反省から、「雇うのは企業」、「働くのは障害者」という大前提に立ち返り、企業と障害者をターゲットとした取り組みを中心におくこと。 |

| 2.安来市、東出雲町を含めた「松江圏域」へ拡大する。 障害者雇用、就労支援を推進するにあたっては、一市町村だけの取り組みでは限界がある。 これまでの松江市での取り組みを機軸としながら、安来市、東出雲町を含めた松江圏域における障害者雇用支援ネットワークを構築すること。 |

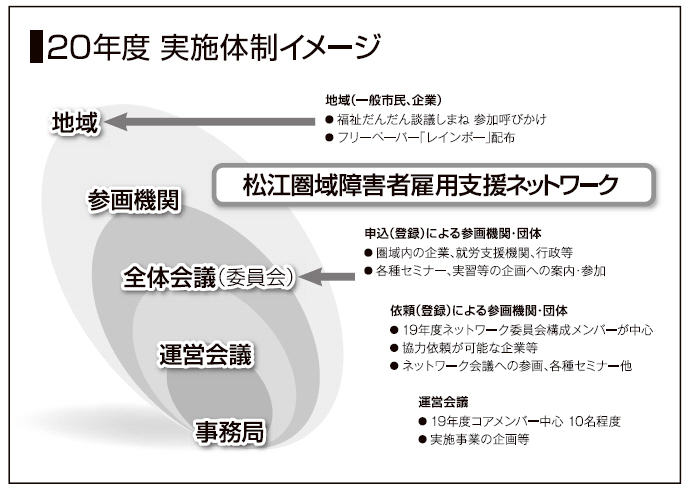

なお、今年度から、全体を総括する会議については、「松江市障害者雇用ネットワーク委員会」から「松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議」(以下、ネットワーク会議)へと名称を変更した。また、「ワーキングチーム」を「運営会議」(以下、運営会議)へと変更した。

基本はネットワーク会議(全体会)と実行部隊としての運営会議、事務局で構成。各種セミナー等の事業については関係諸機関に参画して頂くとともに、広く一般市民に向けても普及啓発を行うことを実施体制としてイメージした(図表2 - 2)。

図表 2 ー2 平成20 年度の実施イメージ

第3節 松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議の取り組み状況

ネットワーク会議については、「経済団体・企業を中心に」という思いと、「松江圏域」というエリアを意識した委員構成とした。

具体的には、これまでの松江商工会議所、経営者協会、中小企業団体中央会に加え、安来商工会議所、松江市、安来市、東出雲町各地区の商工会、企業に関しても新たに株式会社さんびる、三菱農機株式会社にご参画頂いた。また企業に近い立場として島根県社会保険労務士会の参画を得た。

行政に関しては松江市、安来市、東出雲町の各市町の担当課職員を中心としている。福祉事業者に関しては、3 障害のバランスを考慮した。

図表 2-3 ネットワーク会議委員名簿

| 氏名 | 勤務先・所属 | 役職・職責(敬称略) | |

|---|---|---|---|

| 1 | 熱田 幹裕 | 松江商工会議所 | 常務理事 |

| 2 | 鳥谷 雅 | 島根県中小企業団体中央会 | 事務局長 |

| 3 | 錦織 弘秀 | 社団法人島根県経営者協会 | 事務局長 |

| 4 | 山本 朝来 | 安来商工会議所 | 事務局長 |

| 5 | 仙石 晃 | 安来市商工会 | 事務局長 |

| 6 | 伊東 克行 | まつえ北商工会 | 事務局長 |

| 7 | 土江 勝範 | まつえ南商工会 | 事務局長 |

| 8 | 桜井 豊 | 東出雲町商工会 | 事務局長 |

| 9 | 大原 康史 | 連合島根松江隠岐地域協議会 | 議長 |

| 10 | 村松 文治 | 島根県社会保険労務士会 | 社会保険労務士 |

| 11 | 友塚 博 | 山陰合同銀行 ごうぎんチャレンジドまつえ | 所長 |

| 12 | 中村 寿男 | 協同組合松江天神町商店街・中村茶舗 | 理事長・取締役社長 |

| 13 | 竹田 幸夫 | 株式会社さんびる | 取締役・松江営業所長 |

| 14 | 加藤 真 | 三菱農機株式会社 | 総務部長 |

| 15 | 下瀬 民子 | 松江市手をつなぐ育成会 | 事務局長 |

| 16 | 遠藤千佳子 | 松江圏域障害者地域生活支援センターハローネット | センター長 |

| 17 | 安達 通男 | 社会福祉法人ふらっと | 理事長 |

| 18 | 高橋 尚志 | 社会福祉法人桑友 | 事務局長 |

| 19 | 勝部 真明 | 島根県立松江養護学校 | 校長 |

| 20 | 糸賀 耕一 | 松江公共職業安定所 | 所長 |

| 21 | 井上 隆司 | 松江公共職業安定所 安来出張所 | 所長 |

| 22 | 緒方昭一郎 | 島根障害者職業センター | 所長 |

| 23 | 佐々木 勉 | 松江市健康福祉部障害者福祉課 | 課長 |

| 24 | 辻谷 洋子 | 安来市健康福祉部福祉課 | 課長 |

| 25 | 野々内 誠 | 東出雲町保健福祉課 | 課長 |

■ 松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議

今年度の松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議は、下記の日程で開催した。

図表 2-4 松江圏域障害者雇用支援ネットワーク会議 開催日程

| 日時 | 場所 | 主要議題 | |

|---|---|---|---|

| 第 1 回 |

平成20 年 12 月25 日 10 時~ 11 時 |

松江商工会議所1 階 101 号室 |

【議題】 ○ネットワーク委員会委員長挨拶 ○松江圏域障害者雇用支援ネットワークの概要及び事業計画説明 ○事業の進捗状況報告 ○第4 回福祉だんだん談義しまねについて |

| 第 2 回 |

平成21 年 3 月23 日 10 時~ 11 時 |

松江商工会議所1 階 101 号室 |

【議題】 ○運営会議及び障害者インターンシップの活動報告 ○第4 回福祉だんだん談議しまねの活動報告 ○障害者雇用情報紙《レインボー》第3 号について |

第4節 運営会議の取り組み状況

平成19 年度にワーキングチームの中心的なメンバーとして活動してきた方に参画して頂いた。また、島根県の各課及び島根労働局職業対策課はオブザーバーとして参加して頂いた。

図表 2-5 運営会議委員名簿

| 氏 名(敬称略) | 所属 |

|---|---|

| 安部 義博 | 松江商工会議所指導部指導第一課 |

| 鳥谷 雅 | 島根県中小企業団体中央会 |

| 梶川 義雅 | 連合島根松江隠岐地域協議会 |

| 友塚 博 | 山陰合同銀行 ごうぎんチャレンジドまつえ |

| 大野 美和 | 松江公共職業安定所 |

| 佐目 元昭 | 松江市健康福祉部障害者福祉課 |

| 平山 晃司 | 島根障害者職業センター |

| 佐々木 章友 | 島根県立松江養護学校 |

| 中川 真弓 | 社会福祉法人ふらっと ピーターパン |

| 福田 誠 | 社会福祉法人若幸会 知的障害者授産施設 わこう苑 |

| 高橋 尚志 | 社会福祉法人桑友 まるべりー松江 |

| 下瀬 民子 | 松江市手をつなぐ育成会連合会松江支部 |

| オブザーバー | |

| 武田 裕司 | 島根県健康福祉課障害者福祉課 |

| 大島 千晶 | 島根県商工労働部雇用政策課 |

| 島 宜実 | 島根県教育庁高校教育課特別支援教育室 |

| 佐々木 信哉 | 島根労働局職業安定部職業対策課 |

| 神庭 久光 | 社団法人 島根県雇用促進協会 |

| アドバイザー | |

| 東海林 崇 | 株式会社 浜銀総合研究所 |

| 田中 知宏 | 株式会社 浜銀総合研究所 |

| 事務局 | |

| 青山 貴彦 | 松江障害者就業・生活支援センターぷらす |

| 長見 裕紀江 | 松江障害者就業・生活支援センターぷらす |

| 原田 麻衣子 | 松江障害者就業・生活支援センターぷらす |

| 佐藤 富美子 | 松江障害者就業・生活支援センターぷらす |

■ 運営会議

今年度の運営会議は、下記の日程で開催した。

なお、進め方として、可能な限りグループディスカッション等の方法をとり、メンバーから多くの意見を出していただき、活発な意見交換が出来るよう配慮した。

図表 2-6 運営会議 開催日程

| 日時 | 場所 | 主要議題 | |

|---|---|---|---|

| 第 1 回 |

平成20 年 8 月19 日 13 時半~15 時半 |

まるべりー松江 2 階 交流室 |

【議題】 ○松江圏域障害者雇用支援ネットワークの概要説明 ○職場体験実習(インターン)の実施について ○プロフィール表の検討・試用について ○その他 |

| 第 2 回 |

平成20 年 9 月30 日 13 時半~15 時半 |

まるべりー松江 2 階 交流室 |

【議題】 ○障害者インターンシップについて ○ディスカッション①「障害者の働く場を増やす」 ○障害者インターンシップ実施状況報告 ○インターン実施概要 ○プロフィール表の試用 ○ディスカッション②「インターンシップの事例について」 ○その他 |

| 第 3 回 |

平成20 年 10 月23 日 13 時半~15 時半 |

まるべりー松江 2 階 交流室 |

【議題】 ○障害者インターンシップ実施状況報告 ○ディスカッション①「障害者インターンシップの事例から、今後の雇用に繋げるためのサポートを考える」 ○ディスカッション②「企業・利用者のプロフィール表の内容について考える」 ○障害者インターンシップ実施事例詳細報告 ○ディスカッション③「障害者インターンシップの事例から、実施障害者の今後のサポートを考える」 ○その他 |

| 第 4 回 |

平成21 年 2 月5 日 10 時~12 時 |

まるべりー松江 2 階 交流室 |

【議題】 ○事業の経過報告 ○先進地視察(岩手、埼玉、大阪)報告 ○今後の松江圏域におけるネットワークの在り方、必要な機能などの意見交換 |

| 第 5 回 |

平成21 年 3 月10 日 10 時~12 時 |

まるべりー松江 2 階 交流室 |

【議題】 ○事業の経過報告 ○今後の松江圏域におけるネットワークの在り方、必要な機能などの意見交換 |

本年度は、前述のネットワーク会議、運営会議の参加メンバーを中心として、下記の事業に取り組んだ。

主なターゲットは企業と障害者であるが、障害者雇用情報紙「レインボー」の発行など一部の事業においては支援関係者、一般市民もターゲットに含まれるといえる。

図表 2-7 ネットワーク会議および運営会議による実施事業と各事業のターゲット

| 企業 | 障害者 | 支援者 | 一般 | |

|---|---|---|---|---|

| 障害者インターンシップの実施 | ○ | ○ | △ | |

| 松江版プロフィール表の作成(企業向け) | ○ | ○ | ||

| 松江版プロフィール表の作成(利用者向け) | ○ | ○ | ||

| 障害者雇用支援セミナーの開催 | ○ | |||

| 障害者就労支援セミナーの開催 | ○ | △ | ||

| 障害者雇用情報紙「レインボー」の発行 | △ | ○ | ○ | ○ |

| 「だんだん談議しまね」の開催 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※上表中の「○」印は、事業の主たる対象であることを示しており、「△」印は効果が期待できる対象を示している。

第1項 障害者インターンシップの実施

①事業の目的

障害者の職場実習(インターンシップ)の重要性については、多くの福祉関係者の間で共有されており、松江圏域においても障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター、福祉施設、特別支援学校など様々なところで行われている。

しかし、本圏域でこれまで実施されていたインターンシップは、

○実習受入企業に対する、実習後の継続的な障害者雇用への働きかけ。

○各福祉関係者間の横の連携を活用した実習先の開拓。

○実習先の開拓やサポートの経験が浅い職員等のスキルアップ。

といった視点が欠けていたと考えられる。

そこで、今年度のインターンシップ事業においては、上記の点を意識しながら、活動を進めていった。

②事業実施概要

● 実施時期

障害者インターンシップ事業については、平成20 年9月16日~平成21年3月31日の期間に実施した。

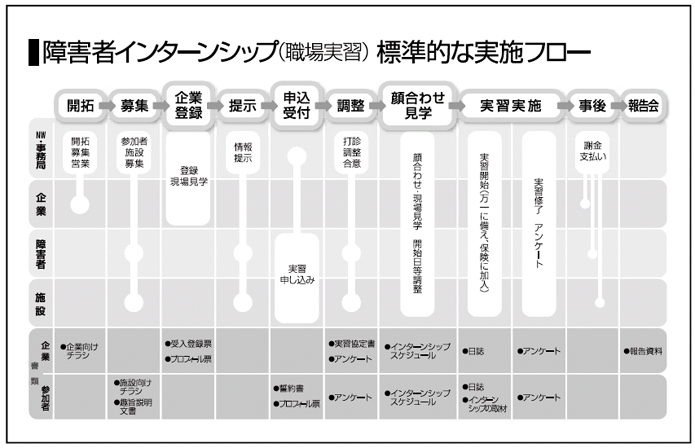

なお、インターンシップの標準的な実施フローは下記の通りである。

図表 2-8 インターンシップの標準的な実施フロー

● 実施方法(実施体制など)

○企業開拓の方法

インターン受入先企業の開拓は、ハローワークや障害者職業センター、特別支援学校、福祉事業所等と連携し、情報交換や一緒に訪問に行く等しながら協働で行った。

また、経済団体の協力のもと、松江商工会議所の会報「しょうほう」内の「情報PR 便」を活用し、商工会議所会員事業所約3,000 社にインターン実施に係る情報(PR チラシ)を複数回配布した他、商工会議所青年部の会員向けメールの活用、障害者雇用情報紙「レインボー」での受入事業所募集記事の掲載など、様々な形での情報発信を行った。

○参加者募集の方法 インターン事業への参加者については、松江障害者就業・生活支援センター「ぷらす」の登録者に限らず、松江圏域内の障害福祉サービス事業所、福祉施設、ハローワークの求職登録者、特別支援学校生徒などを対象に広く呼びかけを行った。

○支援機関のサポート

インターン期間中における、インターン生および受入先企業に対する各種サポートについては、図表2 - 9 記載の体制で実施した。

図表 2-9 インターン生および受入企業への支援体制

| 障害者の状況 | サポート主体 |

|---|---|

| ○施設利用者 | ○基本的に施設スタッフが支援を行い、「ぷらす」が後方支援 |

| ○特別支援学校生徒 | ○特別支援学校の教員が支援を行い、「ぷらす」が後方支援 |

| ○施設利用のない方・在宅の方・ハローワーク求職者 | ○「ぷらす」が主に支援を実施 |

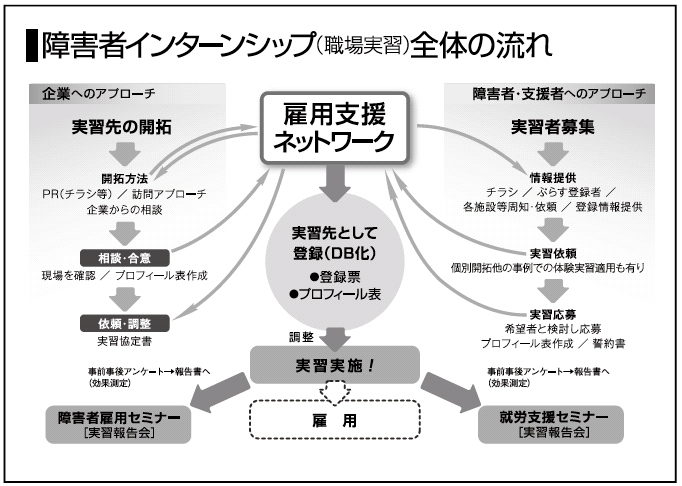

○障害者インターンシップ事業 全体の流れ

障害者インターンシップに向けた各取り組みを整理し、事業の全体像を示すと、以下のとおりになる。

図表 2-10 障害者インターンシップ全体の流れ

③事業の成果

インターン事業の事務局として活動を行った上で、当該事業については下記のような成果があったと考えている。

● 企業開拓

約7 ヶ月にわたる企業開拓活動の結果、18 事業所からインターン生の受け入れについて承諾を得られた。「しょうほう」の効果により企業から直接の問合せが複数件あった他、社会保険労務士の方を通じて受け入れ希望企業の情報提供が得られたケースも見られた。

● 参加者

参加者募集活動の結果、インターンへの参加を希望する障害者から30 件程の応募があった。就労移行支援事業者からの積極的な問合せがあった他、同じ施設の利用者がインターンに参加したことに刺激を受け、障害者本人が積極的に問い合わせてくるという事例も見られた。

● 支援者

実習先の開拓やサポートの経験が浅い職員等のスキルアップという意味では、インターンシップ事業に参加し、開拓や実習のサポートを行うなかで社会人としてのビジネスマナーや、ジョブコーチ支援の基礎的な事柄を学べる機会となった。

● 実施結果

本年度は、13 の事業所において23 人の障害者がインターン生として職場実習を行った。

障害者インターンシップ事業は企業、障害者双方にとっての「きっかけ」を目的とした事業であったが、インターン実施後にトライアル雇用やステップアップ雇用等に移行する事例があり、結果として8 名が 正式雇用に結びついた。

また、受入企業、施設、インターン生本人に対して実習前と実習後に実施したアンケート調査*結果の比較から、本事業の主な成果を整理すると下記のようになる。

図表 2-11 インターン事業の成果(企業・施設・本人に対する事前・事後アンケート等より)

| 成果 | |

|---|---|

| ○受入企業 | 実際に障害者を受け入れて働いてもらった結果、企業の戦力となりうることが理解できた。 |

| ○インターン体験者 (障害者) |

実習前に障害者の方々が感じていた一般就労に対する不安が、実習後には解消・軽減される効果が見られた。 |

| ○支援施設職員 | 就労経験がないなどの理由により利用者の実習を不安視していた職員の方が、実習後には、適切な支援があれば就労経験のない障害者でも就職は可能と考え方の変化が見られた。 |

④今後の課題

上記③で示したような成果が上がったと考えられる一方で、今年度のインターンシップ事業における課題として下記のような点が見られた。

図表 2-12 インターン事業の課題

| 成果 | |

|---|---|

| ○受入企業 | 健常者と同様に働けるか否かを判断するためには、インターンの期間が短かった。 |

| ○インターン体験者 (障害者) |

- |

| ○支援施設職員 | マンパワーの問題から、インターンを希望する障害者全員分の実習先の開拓が進んでいない。 複数の福祉事業者等が、連携をして職場開拓等に取り組むことを目指したが、連携が個人ベースの動きに止まり、組織的な動きにまで昇華しきれないケースが散見された。 現状、旧体系から新体系への移行期であるため、積極的に就労支援を行う福祉事業者とそうでない事業者との温度差が存在している。 |

* 実習前後に実施したアンケート調査の調査票と詳細な集計結果については、資料編を参照されたい。

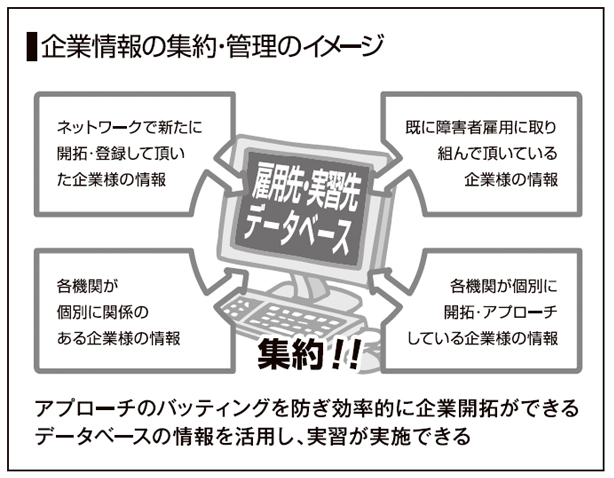

⑤今年度の収集情報について

インターン受け入れ先企業の開拓を通じて収集した情報については集約・整理し、本年度の事業が終了した後も活用できるようにプロフィール表にまとめ、いつでも実習情報が閲覧、使用できるような形で管理している。今後も積極的に地域の福祉事業者等に情報を提供し、職場実習を協働して行っていきたい。

また、将来的には既に積極的に障害者を雇用している企業や、実習の受け入れ等をしている企業に関しても情報を集約しながら、松江圏域で使える「雇用先・実習先データベース」を構築することを目指していきたいと考えている(図表2 -13 参照)。

第2項 松江版プロフィール表*の作成

①事業の目的

松江版プロフィール表とは、企業、障害者双方のマッチングのためツールである。

企業の側からすると、「障害者のことが良く分からない、何が出来る(得意)のか、何が出来ない(苦手)のか…」といった不安があり「障害者の情報が欲しい」というニーズがあり、障害者(支援者)の側からすると、「実習はしたいけどイメージが湧かない、どんな環境でどんな仕事をするのか、自分の興味関心に合うか分からない…」といった不安があり「企業の情報が欲しい」というニーズがある。双方のニーズに応えるために、一定の情報を整理しまとめたものが松江版プロフィール表である。

②事業実施概要

特定非営利活動法人WEL'S 新木場による「企業のプロフィール表、求職者のプロフィール表」を参考に、企業のプロフィール表、障害者のプロフィール表の双方を作成した。それらを前述の障害者インターンシップ事業において試用し、運営会議での議論を踏まえながら改善、更新を図るというステップをとった。

③事業の成果

障害者インターンシップ事業におけるアンケート調査結果によると、企業、障害者、支援者のそれぞれからプロフィール表が参考になったという感想を得ている。

企業のプロフィール表があることで、職場環境や仕事内容についてイメージが持ちやすく、実習先を選びやすいということが窺えた。

利用者のプロフィール表に関しては、企業に対する事前の情報提供ツールとして役立ったほか、同様の書式で評価票を作成し利用したことで、実習に関して企業、本人、支援者の三者評価を行うことが出来、本人、支援者にとっては事後の振り返りを行う際の良い材料にもなった。

④今後の課題

今年度の事業を通して、一応ベースとなる書式を完成させることが出来た。

今後も継続して職場実習等の際に使用し、議論を重ねながら改良を重ねていかなければならないと考えている。

* 作成を行ったプロフィール表、評価表などについては、資料編を参照されたい。

第3項 障害者雇用支援セミナー(企業向け)

①事業の目的

障害者雇用に関する企業向けのセミナーは、労働局やハローワーク、雇用促進協会や障害者職業センターが主催するもの等、様々な形で行われている。それらの内容としては各種雇用支援施策の説明が多く、個別具体的な内容(同業他社の雇用事例の紹介やノウハウの提供等)について踏み込んだものは少ないように思われる。

今回のセミナーは、地元の企業に対して、映像を通して障害者雇用の具体的な事例を知っていただくとともに、近隣企業の障害者雇用の事例を紹介することによって、身近に障害者雇用を感じていただく第一歩とすることを目的として開催した。

②事業実施概要

下記の日程で開催した。

図表 2-14 障害者雇用支援セミナーの開催概要

| 日時 | 場所 | 内容等 |

|---|---|---|

| 平成21 年 2 月19 日(木) 15:00 ~ 17:00 |

くにびきメッセ 501 大会議室 |

○ DVD 試写会(特定非営利活動法人WEL'S 新木場) ○パネル展示及び解説 |

③事業の成果

企業から10 名、福祉、行政等から10 名の参加があった。

参加企業数は少なかったものの、本セミナーに参加したある企業から後日問い合せがあり相談を受けた。雇用していた障害者が退職し、新たに雇うにあたりどのように進めれば良いかといった趣旨の相談であり、その後ハローワーク等と連携しながら、実習、雇用に向けてのコーディネートを行うことに繋がった。

④今後の課題

障害者雇用に関心の無い企業も含めて、いかにして参加企業を増やすかが大きな課題である。

企業のニーズに沿った、企業にとって魅力のある形を模索していくために、引き続き企業、経済団体を中心としたネットワークのなかで議論していくことが望まれる。

第4項 就労支援セミナー(障害者、保護者、支援関係者向け)

①事業の目的

第4回福祉だんだん談議しまねの一環として、《テーマ別談議②「就労・生活・就労体験談」》と題して、障害者、ご家族、支援関係者向けの就労支援セミナーを実施した。

主眼は「地元の企業における具体的な障害者雇用の事例」を基に、「雇う側の企業、そこで働く障害者の双方に生の声を聞く」ということである。企業・障害者の生の声を聞くこと、また、直接、障害者雇用の当事者(企業・障害者)に質問をすることによって障害者、ご家族、支援関係者が具体的に就労のために必要な力とは何かを考え、学ぶことを目的として開催した。

②事業実施概要

実施概要は以下の通りである。

図表 2-15 就労支援セミナーの概要

| 日時 | 場所 | 内容等 |

|---|---|---|

| 平成21 年 1 月18 日(日) 10:00 ~ 12:30 |

くにびきメッセ 小ホール |

【内容】 パネルの内容にもとづくインタビュー形式。 その他質疑応答。 参加企業 株式会社島根東亜建物管理(松江市) 国立大学法人島根大学(松江市) 株式会社ホンダカーズ松江(松江市) 山陰合同銀行ごうぎんチャレンジドまつえ(松江市) 株式会社さんびる(松江市) 島根ナカバヤシ株式会社(出雲市) |

③事業の成果

障害者本人、家族、福祉教育関係者を中心に60 名以上の方が来場、熱心に話に耳を傾けていた。

実際に身近な企業で働いている事例に関して生の声を聞くことによって、「書籍などにはないリアルなメッセージを感じ取ることが出来た」等の感想が多くあった。また、「このような形のセミナーは前例が無く驚いた、今後も引き続き開催して欲しい」との感想が挙げられていた。

④今後の課題

今後継続的に企画・実施していくためには、松江圏域のなかでの実習、雇用事例を積み重ねていかなければならないと考えている。

第5項 障害者雇用情報紙「レインボー」

①事業の目的

障害者雇用情報紙《レインボー》は、松江市近辺における障害者雇用、職場実習の事例や、企業と福祉が協働した事業、支援機関の具体的な仕事紹介など、障害者の雇用・就労支援に完全に特化した無料の情報紙(フリーペーパー)である。

障害者雇用に関する普及啓発を目的として、島根県の地方紙、山陰中央新報の折り込み媒体として、広く一般家庭や企業に配布される他、関係諸機関、近隣店舗(書店、喫茶店等)に設置を行った。

②事業実施概要

企画・取材、製作、発行にあたっては、ネットワーク会議の一員である山陰中央新報社(以下「新報社」)、障害者支援施設ピー・ター・パン(以下「ピー・ター・パン」)の全面的なバックアップを得ている。第1 号は松江圏域で約7 万部発行。第2 号は、第3 号は配布エリアを広げ出雲部全域に約13 万部発行した。

記事内容としては、(可能な限り名前と顔写真入りで)地元の障害者がしっかり働いている事例と、障害者を戦力にしている地元企業の事例を提示することを強く意識した(表2 - 16 参照)。

図表 2-16 「レインボー」の内容

| 記事 | 内容 | ||

|---|---|---|---|

| 第1 号(全8 ページ) 平成20 年5 月発行 |

第2 号(全16 ページ) 平成20 年10 月発行 |

第3 号(全16 ページ) 平成21 年3 月発行 |

|

| 表紙 | ○ダイソー松江店で働く福田さん | ○島根ナカバヤシで働く佐藤さん | ○市役所売店で働く |

| メイン | 「対談:重度障害者が企業の戦力に」 ㈱伊勢丹ソレイユの取り組み |

「事例紹介:会社全体で自立を支援」 ホンダカーズ松江 |

「福祉だんだん談議しまね」特集 |

| 特集 | 「雇用に向け実習からスタート」 東横イン松江駅前 |

「ものづくり頑張ってます」 「ジョブコーチって何?」 |

「就労が続かなかったのはなぜ」 「ものづくり頑張ってます」 |

| 障害者 | ○松江市内で働く障害者からのメッセージ | ○松江近隣で働く障害者からのメッセージ | ○松江近隣で働く障害者からのメッセージ |

| 企業 | ○ 松江市内の企業からのメッセージ | ○ 松江近隣の企業からのメッセージ | ○松江近隣の企業からのメッセージ |

| その他 | ○雇用・就労マッチングチャート ○支援機関紹介 他 |

○島根県の障害者支援の取り組み ○松江圏域のネットワーク 他 |

○読者の声 ○障害者インターンシップ 他 |

③事業の成果

レインボーに関する反響は予想以上のものであった。読者から感想のハガキは500 通以上寄せられた。「身近な所でたくさんの障害者が働いていることを知り勇気づけられた」、といった感想だけでなく、「障害者雇用を応援する企業がたくさんあると知り感動した、記事や広告に掲載された企業のイメージが良くなった」、というような感想も寄せられ、障害者雇用に関する理解、普及啓発に役立つとともに、記事や広告を掲載した企業のイメージアップ等のメリットがあることも窺えた。

また、レインボーを読んだ障害者、ご家族からの相談も20 件以上あった。支援機関の周知に役立つとともに、「就職して次のレインボーに載りたい!」と話してくれた方もいた程で、障害者の就労へのモチベーションを高める効果もあるのではないかと感じている。

また、企業に訪問した際には、「レインボー読みましたよ。勉強になりました。実際あそこの企業はどんな風にやっているんですか…」といったような話がかなりあり、記事や広告をみて同業他社の動向を気にしていることが窺えた。実際に同業他社に刺激を受け、職場実習を受け入れて頂いたという事例も見られた。

製作の過程において、これまでのネットワークづくりの取り組みを活かし、企業や経済団体、関係諸機関と連携することできたことが大きな成果だと感じている。

レインボーは今後、出雲部に限らず島根県における全県的な活動として継続する方向で検討が進められおり、島根県全体における障害者雇用情報紙として定着させていきたいと考えている。

④今後の課題

発行に係る事業費について島根県からの補助を受けている。しかし、当該補助だけでは事業費全体を賄うことが困難なため、企業(個人)からの広告費が資金源として重要である。

現状の体制では、広告を集めるための人員が不足している点は否めず(平成20 年度は障害者就業・生活支援センター職員が実施)、事業費の捻出および人員体制の整備については今後の課題である。