第3章 ネットワーク構築に向けた先進地視察

前章で示したネットワーク会議および運営会議の事業とは別に、「平成20 年度障害者保健福祉推進事業」の一環として、社会福祉法人桑友が実施したネットワーク先進地視察の内容について、本章では述べる。

第1節 岩手県二戸圏域就労支援ネットワーク視察

第1項 地域の概略

(1)自立支援協議会での位置づけ

岩手県二戸圏域の障害者支援活動は自立支援協議会を中心にネットワーク化がなされているといえる(図表3 -1)。今回視察対象とした地域生活支援センター・カシオペアも例外ではなく、自立支援協議会での事務局活動や庶務活動を中心にかかわっている。

図表 3-1 地域のネットワークと地域生活支援センター・カシオペアの位置づけ*

| 協議会組織 | 内容 |

|---|---|

| 自立支援協議会 | 障害者支援を行うための障害者計画の策定や評価、地域の障害者政策の方針等について検討する会議。 |

| 代表者会議 | 障害福祉計画等策定の意思決定機関。支援機関の長や家族会の代表等、地域の障害者福祉活動を代表する方が参加している。 |

| 実務者会議 | 以下で説明している5 つの専門部会で活動をしている者で構成している。現場での実践をもとに、地域の政策の方針を策定する。ここで議論されたものを、代表者会議で決定する。 |

| 専門部会 | 障害者支援が円滑に行われるために、支援の内容を機能別に協議する専門部会が設置されている。(「日中活動部会」「障がい児支援部会」「相談支援部会」「地域移行推進部会」「行政担当者部会」就労関係は日中活動部会である。 |

| 日中活動部会 | 日中活動支援について、協議する。内容から、①訓練系、②日中活動系、③就労系で構成されている。 |

| 障害者就業支援センター | 日中活動部会における協議結果を受け、障害者の就業支援に関する支援を行っている機関である。今回視察対象となった地域生活支援センター・カシオペア委託を受け実施している。 |

| 二戸圏域障害者就業支援ネットワーク会議 | 障害者就業支援センターの円滑な運営と雇用・保健福祉・教育等の連携を図るために設置される会議である。企業や商工会議所の方が参加している。年に2 回程度のセミナーを実施しているとのこと。 |

* 特定非営利活動法人カシオペア連邦障害者団体連絡協議会(関係機関の役割分担)より

地域生活支援センター・カシオペアが実施する「障害者就業支援センター」の活動内容は以下の通りである(図表3 - 2)。

図表 3 - 2 「障害者就業支援センター」の主な実施事業*1

| ○職場実習および雇用協力企業の開拓 ○就業支援ネットワーク会議の開催(商工会、企業、高等養護学校との関係づくり等) ○福祉サービス事業者への就労に向けた取り組みの理解啓発 ○就業・生活支援事業(国庫事業)へ向けた取組 ○就労支援ワーカーの配置 |

「二戸圏域障害者就業ネットワーク会議」はこの障害者就業支援センターの活動をサポートするために、組織されている。運営事務は地域生活支援センター・カシオペアが担っており、主な活動と所属メンバーは次のとおりである(図表3 - 3)。

図表 3 - 3 二戸圏域障害者就業支援ネットワーク会議の主な所属*2と活動状況

| ●委員名簿 | ||

| 【雇用関係者】4 名(企業、商工会) | 【行政関係者】7 名 | (県振興局・市町村、福祉関連部署) |

| 【福祉関係者】2 名(福祉事業所) | 【雇用関係者】3 名 | (職業センター、公共職業安定所、職業訓練協会) |

| 【教育関係者】2 名(養護学校) | ||

| ●活動内容 (1) 障害者就業支援センターの円滑な運営に資するための運営体制や業務内容の方向性に関する協議 (2) 障害者に対する就業面と生活面の一体的な支援に関する関係機関の調整の役割と連携の在り方に関する協議 (3) 障害者の雇用にかかわる情報の収集及び提供に関する協議 (4) その他、運営に関して必要な事項に関する協議 |

||

| ●活動状況 | ||

| 平成19 年度 3回実施 現状報告、雇用制度等の報告、事例紹介、パンフレット作成 セミナー実施 等 | ||

| 平成20 年度 3回実施 事業実施 ジョブコーチ事例 相談事例 等 | ||

*1 *2 特定非営利活動法人カシオペア連邦障害者団体連絡協議会(関係機関の役割分担)より

(2)役割分担整理

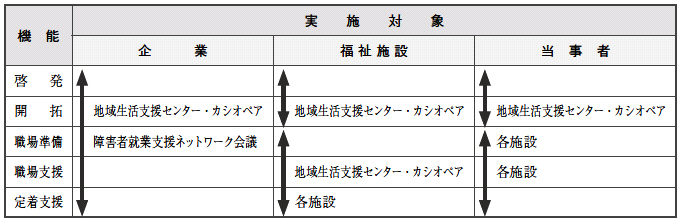

地域生活支援センター・カシオペアは障害者就労支援に関する役割として、啓発から定着支援までの全体を担っているということができる。また、公共職業安定所や行政と連携した活動を行っている(図表3 - 4)。地域生活支援センター・カシオペア自体が3 障害の障害者団体の連合体という位置づけであることから、中立的な位置づけで活動ができることも一つの理由だと考えられる。

図表 3-4 岩手県二戸圏域の障害者就労支援ネットワークの機能分担

第2項 地域生活支援センター・カシオペア

(1)組織体制

地域生活支援センター・カシオペアの母体である特定非営利活動法人カシオペア連邦障害者団体連絡協議会は、二戸圏域5 市町村で活動する身体、知的、精神の3 障害の障害者団体が組織する法人である。この障害者団体に所属する会員は1000 人超、加盟団体20 団体であり、圏域内の障害者が多く加盟している。これらの各団体や医師会等から役員が選出され組織の運営が行われている。議決権も各団体に公平に1議決権が割り当てられている(調査時点)。

この法人が、地域生活支援センター・カシオペアを運営している。当センターは相談支援課(6 名体制)と生活支援課(8 名体制)で実施され、それを管理する所長1 名が設置されている。事業内容は以下の通り(図表3 - 5)。

図表 3-5 地域生活支援センター・カシオペアの主な活動状況

| 相談支援課 | 生活支援課 |

|---|---|

| ○委託相談支援事業 ○二戸圏域地域自立支援協議会 ○相談支援強化推進事業 ○発達障害者支援体制整備事業 ○就労支援センター事業 ○指定相談支援事業 ⇒三障害ケアマネジメント ⇒市町村からの受託事業 ⇒認定調査、計画策定、上限管理 |

○多機能事業所 ⇒就労継続支援B型事業 ⇒生活介護事業 ○日中一次支援事業 ○福祉有償運送事業 ⇒移動支援サービス、一時預かり ○居場所づくり事業の管理 |

(2)実施主体・資金源

地域生活支援センター・カシオペアでは、県、市町村からの委託事業である相談支援事業による収入、多機能事業所(就労継続支援B 型事業、生活介護事業)、日中一時支援事業、福祉有償運送事業(移動支援サービス、一時預かり)、居場所づくり事業の生活支援に関する事業を実施して収入を得ている。

(3)特徴

地域生活支援センター・カシオペアは3 障害の委託相談事業を受けており、また、自立支援協議会等主要な会議の事務局を行っていることから、地域(二戸圏域)の障害当事者、事業所に関する情報が集約されている。また、障害者就労に関しても、相談支援や事業所からの相談を受ける立場にあることも特徴である。

また、当法人が障害者団体の連合体による実施、役員も各障害者団体から選出されていることから、中立的な位置づけで活動できるということも特徴として挙げられる。そのため、情報が地域生活支援センター・カシオペアに集約されていたとしても、一部の法人にサービス提供が偏在しないという安心感があると考えられる。

第2節 埼玉県就労支援ネットワーク視察

第1項 地域の概略

(1)支援体制

埼玉県下では障害者就労に関して、県が主導して、以下のような体制で支援を行っている(図表3 - 6)。

図表 3-6 埼玉県下の障害者就労支援ネットワーク*

| 対象企業群 | 実施機能 | 実施主体(企業対象) | 実施主体(福祉対象) |

|---|---|---|---|

| 採用(可能)企業 就労させたい施設 就労したい障害者 |

○障害者の就労支援 ○職場定着支援 |

①障害者就業・生活支援センター ②市町村障害者就労支援センター |

a 施設 |

| ②⇒①② 採用可能な企業の情報提供を行う |

b ⇒ a 就労移行の支援・指導を行う |

||

| 障害者雇用に一定程度の理解がある企業 就労に理解ある施設/障害者 |

○就労のコーディネート ○雇用の場の創出 |

③障害者雇用サポートセンター | b 障害者社会復帰・訓練支援センター (福祉部) |

| ④⇒③ 障害者雇用に理解のある企業の情報提供を行う |

|||

| 上記以外の企業/施設/障害者 | ○地道な普及啓発 | ④地域振興センター (障害者等就職相談員) |

|

埼玉県下の障害者就労支援ネットワークの特徴は、各機関が企業の障害者雇用に関する理解度に合わせて、役割分担をしているところにある。障害者就労の啓発普及は主に「地域振興センター」が担い、ある程度理解がある企業を育てるのが「障害者雇用サポートセンター」ということができる。

それを定着に向けた支援を行うのが、「障害者就業・生活支援センター」であり、「市町村障害者就労支援センター」ということができる(図表3 - 7)。一方で、福祉機関(当事者を含む)に対しても、「障害者社会復帰・訓練支援センター」が理解促進のための活動を行っている。

* 埼玉県障害者雇用サポートセンター資料「埼玉県独自の障害者就労支援施設(関係機関の役割分担)より、修正

図表 3-7 埼玉県下の障害者就労支援ネットワークの機能分担

| 機能 | 実施対象 | ||

|---|---|---|---|

| 企業 | 福祉施設 | 当事者 | |

| 啓発 | 地域振興センター (理解ある企業情報収集) 障害者雇用サポートセンター (理解がある企業前提) |

障害者社会復帰・訓練支援センター (勉強会、情報交換の場設置) | 各施設 |

| 開拓 | 同上 | 同上 | 各施設 |

| 職場準備 | 障害者雇用サポートセンター 障害者就業・生活支援センター 市町村障害者就労支援センター |

同上 各施設 |

各施設 |

| 職場支援 | 同上 | 各施設 | 各施設 |

| 定着支援 | 障害者就業・生活支援センター 市町村障害者就労支援センター |

各施設 | 各施設 |

第2項 障害者雇用サポートセンター

(1)特徴

障害者雇用サポートセンターは、企業から相談を受け障害者雇用に関するアドバイスを行っている。

また、「地域振興センター」より受けた情報をもとに、就労に向けた企業のコーディネートを行うことを主目的としている。その中で、実際に障害者を採用できると判断される企業を選定し、地域の障害者就業・生活支援センターや市町村障害者就労支援センターへの橋渡しをしている。このことから、障害者雇用サポートセンターは障害者雇用に関する一定程度のニーズをもつ企業のトリアージ機能を担っているということができる。

(2)実施主体・資金源

障害者雇用サポートセンター運営費は埼玉県が支出しており、その内訳は、人件費が主である。

埼玉県がこの資金をもとに、特定非営利活動法人サンライズに事業委託をしている形態となっている。

特定非営利活動法人サンライズは、埼玉県内の特例子会社の企業メンバーが中心となって発足した障害者雇用に関する意見交流会が母体となっている。平成12 年の設立当初は3 名程度のメンバーが企業人を中心に数が増え、3 年間で24 名程度にメンバーが増えていった。その後、平成15 年に「さいたま障害者就業サポート研究会」が発足し、企業、関係機関、諸団体、個人の参画により、隔月単位の定例会(セミナー、見学会)を開催するようになった。その後、平成18 年に法人設立を決定し、平成19 年に法人登記された組織である。「特定非営利活動法人サンライズ」は、雇用サポートセンター事業を中心に行っている組織である。*

事業自体は企業が中心となっており、特例子会社設置にかかわった支援者が、相談業務に携わっているというスタイルである。

* 神奈川の社会福祉法人電機神奈川福祉センターが実施する雇用部会と類似した活動

(3)組織体制

センター長1 名(常勤) 常勤5 名 非常勤4 名、計10 名体制で行っている。非常勤職員はほとんどが特例子会社OB で構成されており、週2 日勤務と年2,3 回の定例会への参加となっている。また、埼玉県域を4 地域に分けて、それぞれ担当を決めて支援を行っており、基本的に直行直帰の勤務形態とのことであった。

設備は、埼玉県の施設を借りている。

第3項 東松山障害者就労支援センター

(1)特徴

障害者就労支援センターは、図表3 - 6 にもあるように、障害者雇用サポートセンターが、障害雇用が可能だと判断された企業に対し、就労のための支援を行う機関である。埼玉県下に23 事業所(平成20 年度現在)が設置されており、主に、相談に関する就労支援、職業訓練*1、仕事開発事業*2 を行っ ている。また、就労支援センターのうち、6施設が障害者就業・生活支援センター事業を行っている*3。

東松山就労支援センターは障害者就業・生活支援センター事業も実施しており、障害者就労を積極的に行っている事業所である。機能面では埼玉県雇用サポートセンターとは違い、実際の障害者が円滑に就労するための支援を行うことにある。

(2)実施主体・資金源

東松山就労支援センターは東松山市が中心となって設置した特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センターが実施している。特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センターは東松山市が設置を呼びかけ、「障害者団体3 団体」「社会福祉法人5 団体」「作業所4 団体」を中心に民間主導で設置された。平成13 年に任意団体としてスタートし、社会福祉法人から出向で3 名が配置された。

平成14 年度には特定非営利活動法人として認証取得を受け、平成15 年に障害者就業・生活支援センターの指定事業を開始する。平成16 年以降は小規模多機能型の事業展開を行う。主な資金源とスタッフ数を以下に示す(図表3 - 8)。

*1 就労前訓練、能力開発、アセスメント、離職後ワンストップ支援などを実施している。

*2 公共機関や民間企業の請負事業を行うことにより、企業就労の疑似体験を行う。

*3 平成23 年度までに10 か所に増やす予定

図表 3-8 スタッフ数と資金の推移*

| スタッフ数 | 資金源 | |

|---|---|---|

| 平成13 年 | 3 名(出向) | 初年度補助金300 万円 (出向なので人件費は母体の社会福祉法人持ち) |

| 平成14 年 | 3 名(出向) | 東松山市からの就労支援事業委託補助金500 万円 (出向なので人件費は母体の社会福祉法人持ち) |

| 平成15 年 | 3 名(出向) 他 |

東松山市からの就労支援事業委託1,000 万円 ⇒その他、デイケア施設、精神小規模作業所、就業・生活支援センター事業 (県委託) |

| 平成16 年 | 28 名 | 予算規模8,000 万円 (小規模多機能型事業展開) ⇒就業・生活支援センター、東松山市障害者就労支援センター ⇒デイケア施設、精神小規模作業所 その他委託業務 |

| 現在 平成20 年 |

28 名 | 相談援助事業部門 (2,960 万円 +α) ⇒就業・生活支援センター(雇用安定等1,100 万円、生活支援等520 万円) ⇒東松山市障害者就労支援事業(指定管理料・市単独JC事業含め1,340万円) ⇒就労支援に関するトータルコーディネート 職業訓練事業部門 ⇒心身障害者デイケア施設 (定員19 名 1,260 万円) ⇒精神小規模作業所 (定員9 名 420 万円) ⇒障害者対象委託訓練 (企業等との契約) 仕事開発事業部門 ⇒公共機関請負型事業(3 か所) ⇒民間企業請負型事業(4 社5 ユニット) |

* 特定非営利活動法人東松山障害者就労支援センター 事業説明資料より

なお、東松山障害者就労支援センターは市からの補助金、市内社会福祉法人等からの人員面での支援が立ち上げ時の原動力となっている。その後、活動内容の充実が図られ現在にいたっている。

(3)組織体制

当初は出向による運営であったが、事業が軌道に乗り、小規模多機能型の事業展開がなされてくると人員が拡充された。当初から設立されていた「相談援助事業部門」に合わせて、事業内容別に、「職業訓練事業部門」「仕事開発事業部門」が設置されている。それぞれの役割分担を明確にし、事業展開がなされている。

第3節 大阪就労支援ネットワーク視察

第1項 実施内容

障害者雇用支援ネットワークは、「インターンシップ事業部」「支援事業部」「ジョブコーチ要請事業部」など7つの事業部から構成されている。インターンシップ事業が最も中心的な活動内容の1 つと考えられる。

第2項 設立経緯

組織が設立されるきっかけは、連合大阪が障害者雇用の促進を活動の柱の1つとして設定したことであった。連合大阪の呼びかけに、関西経営者協会、大阪市職業リハビリテーションセンター、労働行政、大阪府などがメンバーとなり1996 年に設立された。その後、2001年に特定非営利活動法人となっている。

実際に障害者雇用を行う企業側を代表する団体(関西経営者協会)が設立メンバーに加わっていることは、インターン先の開拓など活動を進める上で大きな意味があったと考えている。

こうした、考え方の異なる複数の組織が、利害を超えて障害者雇用促進のために協力することができたのは、法人の理事長である関宏之氏の知名度・人柄によるところが大きい。

なお、現在では障害者雇用事業所、親の会、学校、医療機関などが主な参加団体である。

第3項 機能分担

(1)啓発事業

「大阪府ハートフル企業顕彰制度- ランプのともしび企業活動顕彰事業」を主催し、障害者雇用等に積極的に取り組んだ企業に対する表彰を行っている。

当雇用支援ネットワークが事務局となり大阪府下の障害者雇用に関心のある企業をネットワーク化(OSK 企業Net)、企業ネットワークが独自に障害者雇用に関する情報交換会を開催している。

(2)就労先及びインターンシップ先の開拓

設立当初から、インターンシップを活動の中心に据えたものの、団体設立当初は受入企業がなく、インターンを実施したくともできない状態であった。

そこで、上述のOSK 企業Net のように障害者雇用に関心のある企業の組織化を進めていった結果、現在では、120 件程度のインターン受け入れ先を確保し、年間80 ~ 90 人程度はマッチングを行うことが出来るまでになった。

(3)就労に向けた企業側・障害者側に対する支援

障害者雇用支援ネットワークの直接事業として、厚生労働省より認可を受け、職場適応援助者養成研修を開催している。また、障害者就業・生活支援センターの活動支援や障害者雇用に関心のある地域企業によるネットワークの構築支援(前述のOSK 企業Net)などを行っている。

第4項 組織概要

(1)資金源

収入の大半は国等からの事業委託費であり、全体の7 割~ 8 割を占めている。また、OSK 企業Net の会費収入は全体の一割程度である。収入と支出が同程度であり、支出については、約7 割が事業費、約1.5 ~ 3 割が管理費という内訳である。

スタッフの人件費等や事業費については、安定した収入源ではなく、事業委託費からほぼ捻出されていることになるため、永続的な収入源の確保が今後の課題と考えている。

(2)スタッフ

障害者雇用ネットワークの理事及び各事業部員が参加団体メンバーより構成されている*。障害者雇用支援ネットワークでは、雇用形態はさまざまであるが3 人の専従事務局スタッフを雇用している。

(3)設備等の状況

現状、使用しているオフィスは連合大阪から無償で借り受けているものであり、賃料は発生していない。連合大阪が行うべき障害者雇用促進業務の一部を受託し、その分の費用を賃料免除という形で受け取っているとも考えられる。

* 所属組織のしがらみを可能な限り排除するため、ノーネクタイ参加、定例会等を実施している。

第4節 先行事例からの知見

(1)岩手県二戸市「岩手県二戸圏域就労支援ネットワーク」からの示唆

①中立的組織(どの支援機関にも属さない)を設立していること

就労支援ネットワークの職員として選任された場合、任期中は特定の組織に属すことなく、二戸圏域就労支援ネットワークの専属職員として勤務することができるなど、支援機関同士の利害対立の発生を避ける環境を作っている。

②二戸圏域の3 障害すべての相談支援事業を集約し実施している。

3 障害すべての相談機能を集約することで、圏域内で一元的、一貫性のある支援を実施している。

また、当事者への就労のための情報提供や、支援者の支援も一貫性をもって対応することで、情報が正確に伝わりやすいというメリットがある。

③自立支援協議会運営の一翼を担っている。

就労支援ネットワークが自立支援協議会の運営に深く関わることで、地域の実情に合わせた政策提言をすることができる。

④県が主体的に設立している(圏域単位のため)

二戸圏域活動の素地を作ったのは岩手県二戸圏域振興局が進めてきた「カシオペア連邦構想」であった。その素地の下、複数の市町村にまたがる活動ができたということがいえる。規模の小さい市町村が充実した障害者支援を行っていくためには一定程度県が主導し、複数の行政区域にまたがった支援が必要になると考えられる。

(2)埼玉県就労支援ネットワーク視察からの示唆

①企業群の分類とそれぞれへの対応

企業の障害者雇用へのかかわり度合にもとづき、福祉事業者による就労に向けた働きかけの程度をいくつかの段階に分けている。そうすることで、各組織の役割が明確となり、機能的にかつそれぞれに特化した活動がとれるようになっている(障害者雇用に関する普及啓発を担う機関は、当該活動に特化するなど)。

②イニシャルコストの負担

設立当時は県が主導的に動き、資金面での支援に大きな役割を果たしている。

③人員面での地域の福祉機関のサポート(東松山就労支援センター)

設立当初は地域の社会福祉法人からの出向で人員を確保していた。このことは、設立時に、職員を直接雇用することのリスクを一定程度軽減することができると考えられる。

(3)大阪就労支援ネットワーク視察

①企業によるネットワークへのコミットメント

大阪の事例においては、福祉事業者や行政だけでなく企業が障害者就労支援に向けたネットワークに積極的に参加している。また、併せて、障害者雇用に関心の高い企業が独自に他の企業とのネットワーク構築活動も進めている。

松江のネットワークにおいても企業のより大々的な参画を促す仕組みを取り入れることで、実習先の確保などが円滑に行いやすくなるといったメリットがあると考えられる。