第4章 ネットワーク活動の組織化と今後の課題(提言)

本章では、先進地視察から得られた知見や本年度に松江圏域で実施した各種の活動の結果などから、今後の松江圏域における障害者就労支援のためのネットワークが、より実効性のあるものに成長していくための方策について検討を行う。

第1節 活動を通じて見えてきたもの

第1項 就労支援活動の方向性

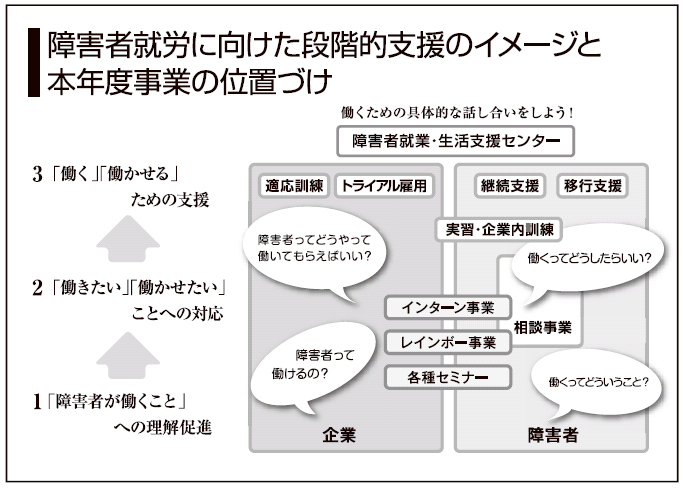

一昨年に松江商工会議所加盟企業を対象として実施した障害者雇用意向に関する調査や昨年度のネットワーク会議メンバーによる企業訪問活動の結果、あるいは本年度の先進地視察で得た知見などから考え併せれば、障害者の就労支援活動は、大きく3 つの段階に分かれるものと推察される(図表4 - 1 左側参照)。

図表 4-1 障害者就労に向けた段階的支援のイメージと本年度事業の位置づけ

第1 番目の段階は、企業に対して障害者雇用に関する法律の内容や障害者雇用の意義について情報提供を行ったり、障害者自身に施設から出て企業等で働くことの意味を考える機会を提供するなどといった、《「障害者が働くこと」の理解促進》を行うフェイズである(以下、理解促進フェイズ)。

第2 段階は、障害者を雇用したいと漠然と考えてはいるが、実際に雇用に踏み切るには情報あるいは経験が不足している企業に対する支援(助成金情報の提供や業務の切り出しなど)を行う、あるいは、障害者自身が就労に向けた適切なサービスが得られるよう支援を行うなどといったフェイズであり、《「働きたい」「働かせたい」ことへの対応》を行う段階と言える(以下、就労・雇用意欲増進フェイズ)。

第3 の段階は、雇用・就労に前向きな企業や障害者を対象としたトライアル雇用などの個別具体的な《「働く」「働かせる」ための支援》を行うフェイズである(以下、具体的支援フェイズ)。

図表 4-2 理解促進フェイズにおける疑問・ニーズ

| 企業(求人者)の視点 | 障害者(求職者)の視点 |

|---|---|

| ○弊社で障害者を働かせることは難しい (働かせる仕事がない) ○障害者がどういう人たちなのかイメージがわかない ○これまで働かせた経験がない ○働かせることへのメリットが見えない |

○「働く」ということを考えたことがなかった(支援者、家族を含めて、そういった話をしたことがない) ○今の施設以外知らない |

図表 4-3 就労・雇用意欲増進フェイズにおける疑問・ニーズ

| 企業(求人者)の視点 | 障害者(求職者)の視点 |

|---|---|

| ○働かせたいと思ってもどうやったらいいのかわからない ○具体的にどんな仕事を任せたらよいか分からない ○助成金等の要件等を教えてほしい |

○「働く」ための支援がどこでされているのか分からない |

図表 4-4 具体的支援フェイズにおける疑問・ニーズ

| 企業(求人者)の視点 | 障害者(求職者)の視点 |

|---|---|

| ○仕事のまかせ方や障害特性を知りたい ○働かせるための社内整備を行いたい ○障害者雇用の開始時期にできるだけリスクを回避したい |

○働くことへの不安を解消したい ○企業で働いている時間以外の生活の場の支援をしてほしい |

特例子会社や雇用調整金制度の対象となる従業員301 人以上の事業所などが相対的に少ない松江のような地方都市の場合、大企業や特例子会社などが多数存在する東京などの大都市圏と比較して、域内の事業所に障害者を雇用するメリットないし意義が浸透しきれていない可能性が考えられる。

こうした地域において障害者の就労を促進していくためには、「理解促進フェイズ」や「就労・雇用意欲増進フェイズ」にある企業や障害者に対する支援活動に注力し、少しずつではあっても「具体的支援フェイズ」の企業や障害者の数を増加させていく取り組みが重要である。

そうした理解促進や意欲向上のための活動は、前章で示した先進地域の事例から、単独の福祉事業者が行う場合と比較して、複数の福祉事業者や養護学校、経済団体、行政などの関係各団体が連携をしながら進めていくことでより大きな成果に繋がるものと推察できる。

第2項 現行のネットワークによる活動の限界

松江圏域においても、本年度は障害者就労(雇用)に対する理解促進と障害者ならびに企業における就労(雇用)意欲増進という視点に基づいて関係各団体が連携をしながら第2 章で示した事業を行い、一定の成果を収めることができた(ネットワークにおいて実施した事業の成果については第2 章参照)。

しかし、事業を進めていく過程で、あるいは視察を行った先進地域との比較において、松江圏域におけるネットワーク体制の限界が見えてきたのも事実である。特に、下記の点については、今後、関係各団体が連携をしながら活動を進めていくにあたり、大きな障害になると考えられる。

①企業間ネットワークの未組織化

本年度実施したインターン事業に参加した企業においては、インターンの実施後に障害者雇用に対する意識が前向きなものへと変化するケースが散見された。しかし、インターン受入れを行った企業から、同業他社や取引先企業などへの障害者雇用に関する情報が波及していくといった効果は見られなかった。

これは、松江で実施したインターンなどの事業が、福祉事業者や行政といった福祉関係者の発案による事業であり、半面、企業にとっては受動的なものであったため、自発的な動きにつながりにくかったためと考えられる。

仮に、障害者雇用に関する意識を変化させるような働きかけが、今後も福祉事業者によってのみ行われていくとすれば、それは極めて非効率的であり、福祉事業者側の人員面の制約などにより活動が行き詰る可能性が高い。

また、障害者雇用に対して企業が持つ拒絶反応を取り除くためには、福祉事業者が対応をするよりも、障害者の受入れ経験がある企業が自社の事例を基に説明(説得)を行うほうが、より高い効果が期待できるものと推察される。

今後、ネットワーク活動を促進していくためには、より一層、企業関係者をネットワークメンバーに取り込み、加えて、障害者の受入を行った企業が積極的に他の未受け入れ企業に対して働きかけを行っていくようなメカニズムを構築することが重要である。

②振り分け機能の充実

障害者の就労を効果的に進めていくためには、言うまでもなく、障害者のニーズや彼らを取り巻く生活環境などを理解し、適切な支援を適切なタイミングで提供する「相談機能(いわゆるケアマネジメント機能)」が重要である。

しかし、平成20 年12 月に出された国の社会保障審議会障害者部会の報告書*では、3 年後の自立支援法改正時に障害者に対する支援充実に向けて地域における相談支援体制やケアマネジメント機能を強化していくことの必要性が指摘されるなど、現時点では相談体制について十分に機能しているとは言いがたい状況である。

松江においても、相談機能を今以上に拡充し、就労を希望する障害者に対して必要な支援を提供し得る体制を整備する必要がある。

*「障害者自立支援法施行後3年の見直しについて(社会保障審議会障害者部会報告書)」(2008 年12 月16 日)

第2節 新たなネットワーク構築の意義

第1項 障害者就労支援ネットワークの提案

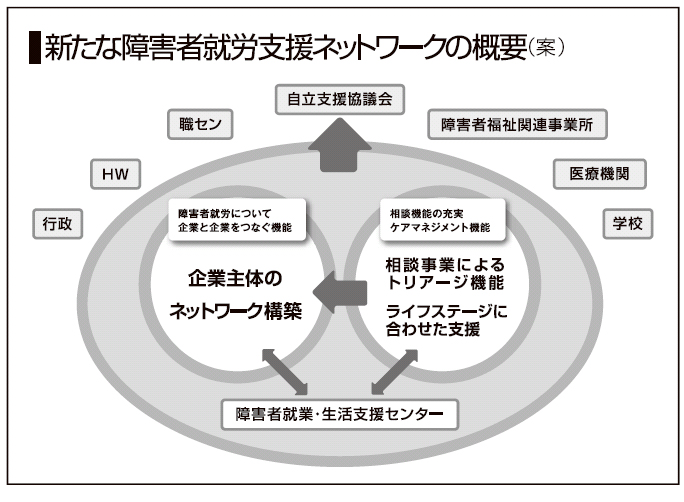

前述した①~③の課題を踏まえ、障害者就労支援活動の充実に向けて効果的に松江圏域のネットワークを機能させていくためには次の3 つの機能が必要であると考えられる。

①障害者就労について企業と企業をつなぐ機能

②障害者の働きたい気持ちをつなぐための相談機能、ライフステージに合わせた支援機能

③両者をつなぐ機能(現障害者就業・生活支援センター機能)

なお、これらで蓄積された情報は、自立支援協議会専門部会の中で協議され、松江での政策に活かされることでよりネットワークの活動が効果的なものになると考えられる。

図表 4-5 新たな障害者就労支援ネットワークの概要(案)

第2項 新たなネットワークのメリットと実現へ向けた課題

図表4 - 5で示した新たなネットワークを構築することによるメリットについて整理すると、下記のような点が挙げられる。

【メリット】

①これまで、障害者個人がどんな支援を受けてきたか等の情報が蓄積され、当該情報を基に支援が行われるため、障害者のニーズに合った支援を提案することができる。

②複数の事業所が提供していたサービスの集約が可能となり、財政面での負担軽減を図ることが可能となる。

③これまでの相談事業所と比べ、組織規模が大きくなることから、人材育成をしやすくなる(人員不足の解消)。

ただし、ワンストップの総合的な障害者相談支援機関を設置し、また、企業の組織化を通じたネットワーク構築を進めていく上で、下記のような課題も存在している。

【構築に向けた課題】

①様々な機関が相談機能を有する現状から、相談機能を担う組織が1 つに集約されてしまった場合、身近な地域での相談機会が失われてしまう可能性がある。

②現状の複数の機関が共同して支援を行う形態が変化することにより、特定の機関の少数の担当者の能力により支援の質が決まってしまう恐れがある。

③社会貢献以外のメリットを行政ないし福祉事業者側が提示しなければ、企業側の障害者雇用へのコミットメントを引き出すことは困難である。

上記のような問題については、今後の活動を通じて、解決に向けた方策を見出していきたいと考えている。

第3節 新たな就労支援ネットワークの構築へ向けて

今回提案を行った相談機能の充実・ケアマネジメント機能の強化を意識したネットワークは、松江市が自立支援協議会の意見を踏まえて検討を進めている「相談機能の全体調整を行う機関」と、基本的なコンセプトは合致していると考えられる。

ただし、今回の提案は、市の検討している機関の活動内容を、より発展させ、「個別相談支援」「全体的な情報の交通整理と情報共有」を目指したものである。

いずれにせよ、今回提案している内容は理想形であり、今後は、松江市等の施策との整合を図りながら、市内の各関係機関と協議の上で、具体的な活動を進めていく必要があると考えられる。