第2章 調査の結果

Ⅰ 肢体不自由者の生活と住まいに関するアンケート調査

1 調査票の発送数と回収状況

「肢体不自由児者の生活と住まいに関するアンケート調査」では、財団法人北海道肢体不自由児者福祉連合協会の会員904 世帯について、①障がい者本人調査、②障がい者家族調査の2 種類の調査票を封入し、道内34 支部を通じて個別の世帯に発送した。

①②のいずれも904 件発送し、①障がい者本人調査の回収数は186 件(回収率20.6%)、②障がい者家族調査の回収数は267 件(回収率29.5%)となっている。

表2-1 調査票発送数と回収状況

| 調査票 | 発送件数 | 回収数 | 回収率 |

|---|---|---|---|

| ①障がい者本人調査 | 904 件 | 186 件 | 20.6% |

| ②障がい者家族調査 | 904 件 | 267 件 | 29.5% |

2 調査結果

【基本属性】

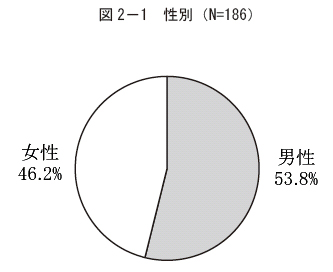

問1 性別

性別は、「男性」が53.8%、「女性」が46.2%となっている。

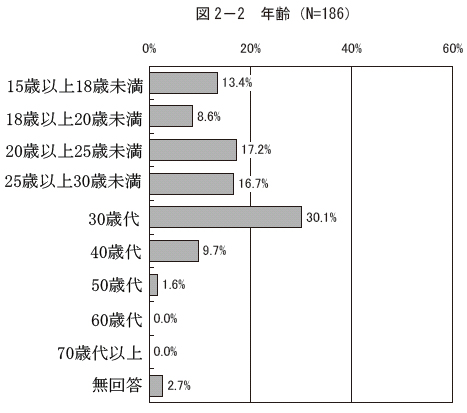

問2 年齢

年齢については、「30 歳代」が30.1%と最も高く、次いで「満20 歳以上25 歳未満」が17.2%、「満25 歳以上30 歳未満」が16.7%となっている。

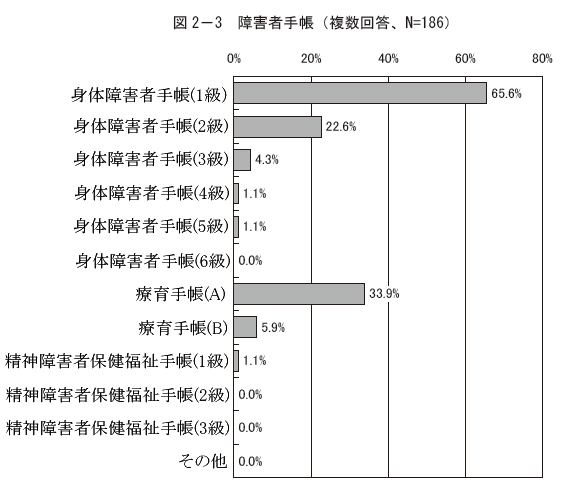

問3 障害者手帳

持っている障害者手帳については、「身体障害者手帳(1 級)」が65.6%と最も高く、次いで「療育手帳(A)」が33.9%、「身体障害者手帳(2 級)」が22.6%となっている。

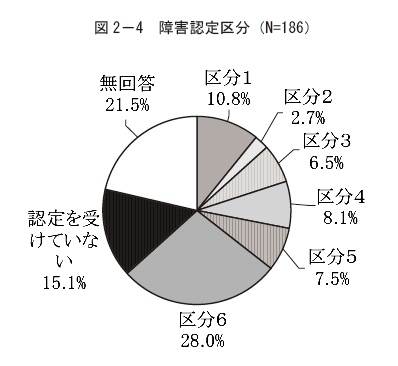

問4 障害認定区分

障害認定区分については、「区分6」が28.0%と最も高く、次いで「認定を受けていない」が15.1%、「区分1」が10.8%となっている。

【現在の生活について】

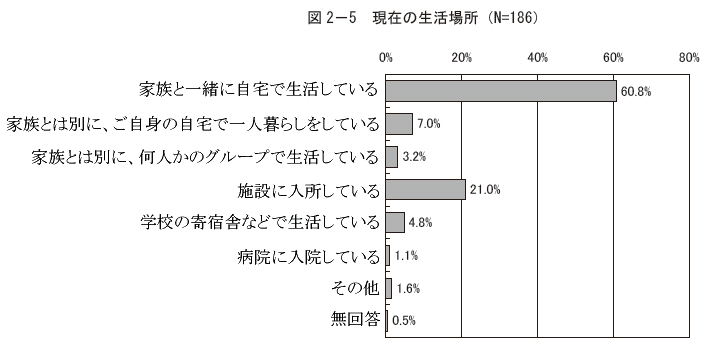

問5 現在の生活場所

現在生活している場所については、「家族と一緒に自宅で生活している」が60.8%と最も高く、次いで「施設に入所している」が21.0%、「家族とは別にご自身の自宅で一人暮らしをしている」が7.0%となっている。

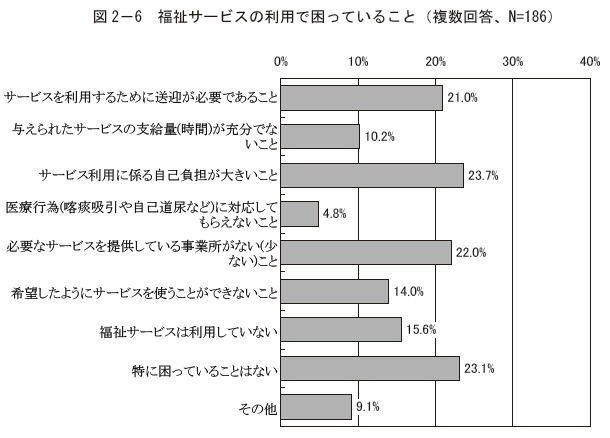

問6 福祉サービスの利用で困っていること

福祉サービスの利用について、困っていることがあるかについては、「サービス利用に係る自己負担が大きいこと」が23.7%と最も高く、次いで「特に困っていることはない」が23.1%、「必要なサービスを提供している事業所がない(少ない)」こと」が22.0%、「サービスを利用するための送迎が必要であること」が21.0%となっている。

問7 福祉サービスの利用で困っていること(具体的な状況について)

「問6」で回答した項目について、サービス利用に関して、どのような点で、どのように困っているか、具体的状況についての主な回答は以下のようになっている。

≪サービス利用のための送迎≫

・送迎費が自己負担である。

・通所に移動支援が利用できないため、家族の協力が必要。

≪サービスの支給量について≫

・夜間の介助が必要なのに、重度訪問介護の時間数が足りない。

・一人暮らしをするには多くの支給量が必要。個々にあった支給量がほしい。

≪サービスに係る自己負担金≫

・施設の利用料、生活にかかる費用等年金ではまかないきれない。

・障がいが重複しており、通院や補助装具が必要で、自己負担が大きい。

≪医療行為の対応≫

・日中支援サービスを受ける際など、痰吸引、注入など医療行為があるため、看護師のいる事業所しか利用できない。

≪事業所の不足≫

・事業所が少ないため、十分なサービス量を確保できていない。

・希望しているサービスを持っていても、それに対応できる事業所がなく、不安な思いをしている。

≪希望したようにサービスを受けられない≫

・在宅生活のペースを変えない中でサービスを利用したいが、時間等、事業所の体制に左右される。

≪その他≫

・気の合うヘルパーがいないので、気を使って毎日がつまらなくなる。自分にあったヘルパーが少ない。

・生活するための介助はある程度満足できているが、話し相手やゲームなどレクリエーションの手助けをしてほしい。

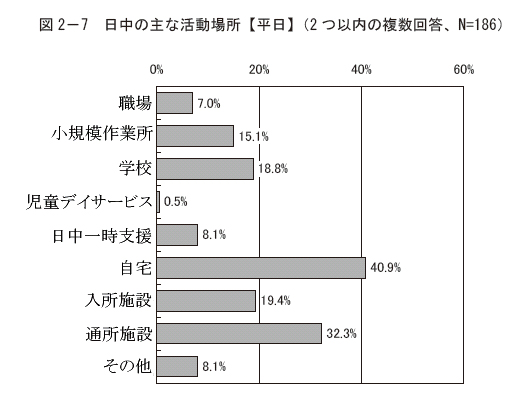

問8 日中の主な活動場所

(1)平日

平日、日中の主な活動場所については、「自宅」が40.9%と最も高く、次いで「通所施設」が32.3%、「入所施設」が19.4%、「学校」が18.8%となっている。

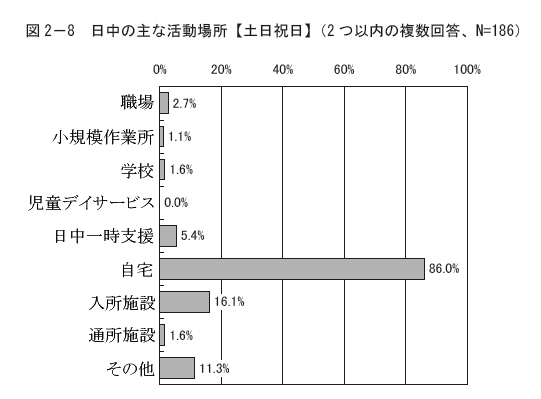

(2)土日祝日

土日祝日、日中の主な活動場所については、「自宅」が86.0%と最も高く、次いで「入所施設」が16.1%、「その他」が11.3%となっている。

「その他」については、買い物、スポーツ、趣味活動などの回答があった。

【地域生活について】

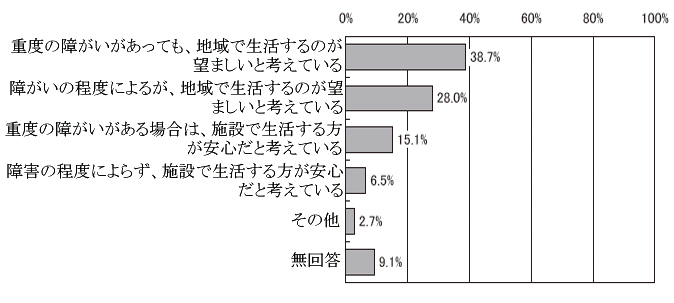

問9 障がい者の地域生活について

障がい者が、地域で生活することについて、どのように考えているかについては、「重度の障がいがあっても、地域で生活するのが望ましいと考えている」が38.7%と最も高く、次いで、「障がいの程度によるが、地域で生活するのが望ましいと考えている」が28.0%となっている。

問10 将来の暮らしのついて

(1)将来、親と一緒に暮らせなくなった場合の生活

将来、親と一緒に暮らせなくなった場合、具体的に誰と、どこで、どのように生活したいかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪施設やグループホームへの入所≫

・施設で友人をつくり暮らしたい。

・同じ障がいを持つ人達とグループホームで生活したい。

・少人数でアットホームなケアホームで暮らしたい。

≪自立≫

・一軒家で、一人で自由に暮らしたい。

・アパートなどを借りて、できない部分はヘルパーさんにお願いする。

≪兄弟など身内と生活≫

・兄弟と一緒に仲良く暮らしたい。

≪その他≫

・親と暮らすことしか考えていない。

(2)将来の暮らしのための支援

将来、どのような支援があれば希望した生活ができるかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪国の支援等≫

・公的支援(お金)があればできると思う。

・自宅のリフォーム、車、介護ヘルパーの支援などがあればよい。

・もう少し、障害年金が上がれば良いと思う。

≪施設等の確保≫

・必要な時にすぐに入れる施設があること。

・地域に医療と介護が整っている施設があるといい。

≪働く場の確保≫

・仕事が見つかり、生活費が得られること。

≪サポートしてくれる人≫

・24 時間支援してくれるヘルパーの確保。

・周りの方(ボランティアなど)がそばにいて、地域のサポートがあること。

・信頼できる人を見つける。

≪その他≫

・施設で働く人の給料を考えてほしい。

・介護してくれる方達へ、しっかりと教育をしてほしい。

(3)将来の生活に備えて行っていること

将来の生活に備えて、今、行なっていることはあるかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪貯蓄≫

・貯金している。

≪自立訓練≫

・一人暮らしができるように、掃除、洗濯、炊事ができるように学校などで親から離れて生活している。

・自分でできることを増やす訓練をしている。

≪人との交流≫

・家族以外の介護に馴れておく。

・事業所や、ヘルパーさんとのつながりをつくっていきたい。

≪体調管理≫

・体調の維持、健康であること。

≪その他≫

・一人で楽しめる趣味、習字、絵画、ピアノなど習っている。

・何をしていいかわからない。

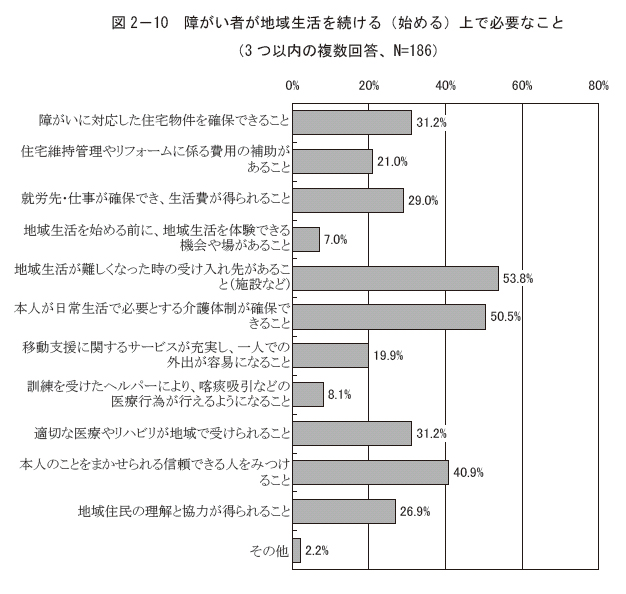

問11 障がい者が地域生活を続ける(始める)上で必要なこと

障がい者が地域で生活を続ける(あるいは始める)上で必要となることについては、「地域生活が難しくなった時の受け入れ先があること(施設など)」が53.8%と最も高く、次いで「本人が日常生活で必要とする介護体制が確保できること」が50.5%、「本人のことをまかせられる信頼できる人をみつけること」が40.9%となっている。

問12 地域で生活を続ける上で困っていること、希望すること

「問11」で回答した項目について、地域生活を続ける(あるいは始める)上で、困っていることや希望することがあるかについてたずねたところ、主な回答は以下のようになっている。

≪障がいに対応した住宅物件の確保≫

・市営住宅の確保

≪就労先・仕事の確保≫

・仕事をして生活費がほしい。

・北海道は冬、外では車椅子には乗れず、それで仕事がない。

≪日常で必要とする介護体制の確保≫

・24 時間体制でサポートしてもらえる状況であれば、安心して生活できる。

・事業所が少ないため、利用施設の選択ができない。

≪移動支援サービスの充実≫

・親が送迎できなくなったとき、移動手段が限られるので不安。

・現状の制度では、障がい者が自由に外出し、移動することは難しい。新しい制度や、より障がい者が利用する上で使いやすいシステムをつくってほしい。

≪地域での適切な医療行為やリハビリ≫

・リハビリを受けたくても、訓練士が少ない。もっと訓練士を増やしてほしい。

・リハビリを受ける場所が少ない。個人病院では対応できず、大きな病院まで行かなくてはならない。

≪本人のことを任せられる信頼できる人≫

・思いやりのあるヘルパーさんと信頼できる施設があればよい。

・困った時に相談できる人がそばにいると助かる。

≪地域住民の理解と協力≫

・制度でカバーできないところは、ボランティアや近所の皆さんに手助けをお願いできるとよい。

・バカにしたり、笑ったり、ヒソヒソ話したりしないでほしい。特別ではなく自然に接してほしい。

≪その他≫

・自立支援法が厳しすぎて、手助けの仕方が決められているので、ひとりで生活できるように訓練されても、実際にはできていない。年金でまかなえるように見直ししてほしい。

【障がいのある本人について】

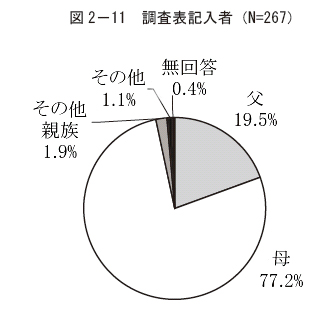

問1 調査票記入者(本人との続柄(関係))

調査票記入者と障がい児者本人との続柄については、「母」が77.2%と最も高く、次いで「父」が19.5%、「その他親族」が1.9%となっている。

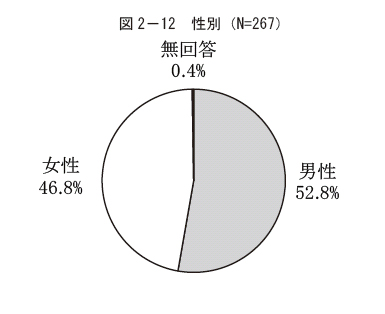

問2 本人の性別

性別は、「男性」が52.8%、「女性」が46.8%となっている。

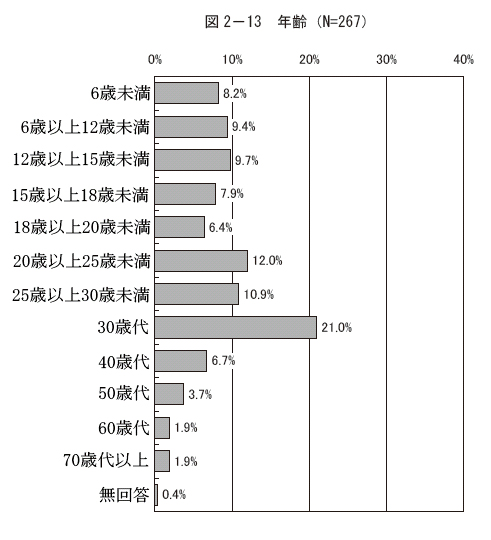

問3 本人の年齢

本人の年齢については、「30 歳代」が21.0%と最も高く、次いで「満20 歳以上25歳未満」が12.0%、「満25 歳以上30 歳未満」が10.9%となっている。

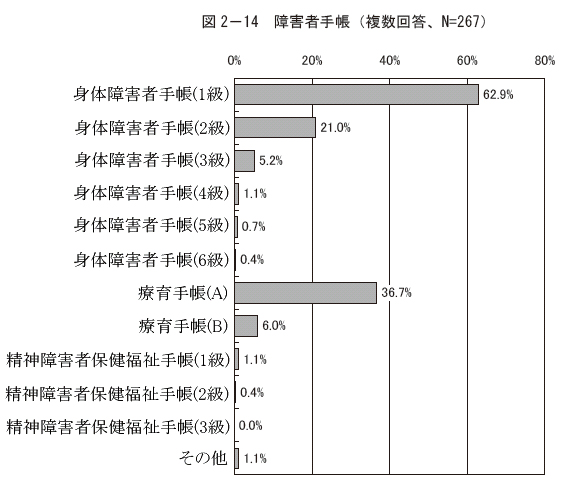

問4 本人が持つ障害者手帳

本人が持つ障害者手帳については、「身体障害者手帳(1 級)」が62.9%と最も高く、次いで「療育手帳(A)」が36.7%、「身体障害者手帳(2 級)」が21.0%となっている。

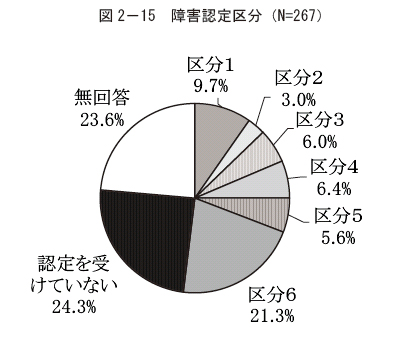

問5 本人の障害認定区分

本人の障害認定区分については、「認定を受けていない」が24.3%と最も高く、次いで「区分6」が21.3%、「区分1」が9.7%となっている。

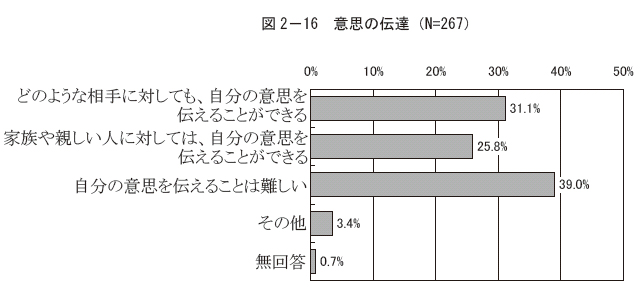

問6 意思の伝達

本人が、自分の意思を相手に伝えることができるかについては、「自分の意思を伝えることは難しい」が39.0%と最も高く、次いで「どのような相手に対しても、自分の意思を伝えることができる」が31.1%、「家族や親しい人に対しては、自分の意思を伝えることができる」が25.8%となっている。

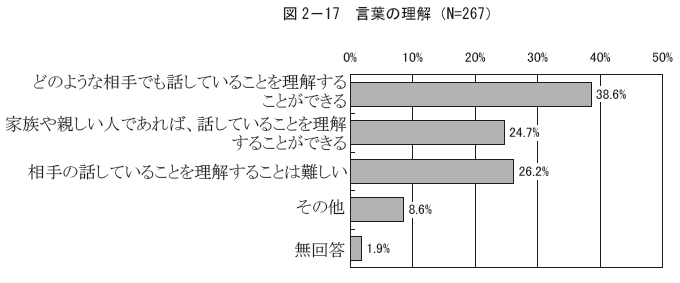

問7 言葉の理解

本人が、相手の話していることを理解することができるかについては、「どのような相手でも、話していることを理解することができる」が38.6%と最も高く、次いで「相手の話していることを理解することは難しい」が26.2%、「家族や親しい人であれば、話していることを理解することができる」が24.7%となっている。

【現在の生活について】

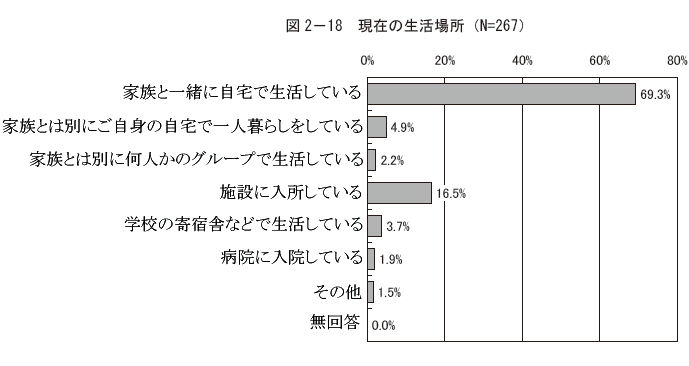

問8 現在の生活場所

本人が現在生活している場所については、「家族と一緒に自宅で生活している」が69.3%と最も高く、「施設に入所している」が16.5%、「家族とは別にご自身の自宅で一人暮らしをしている」が4.9%となっている。

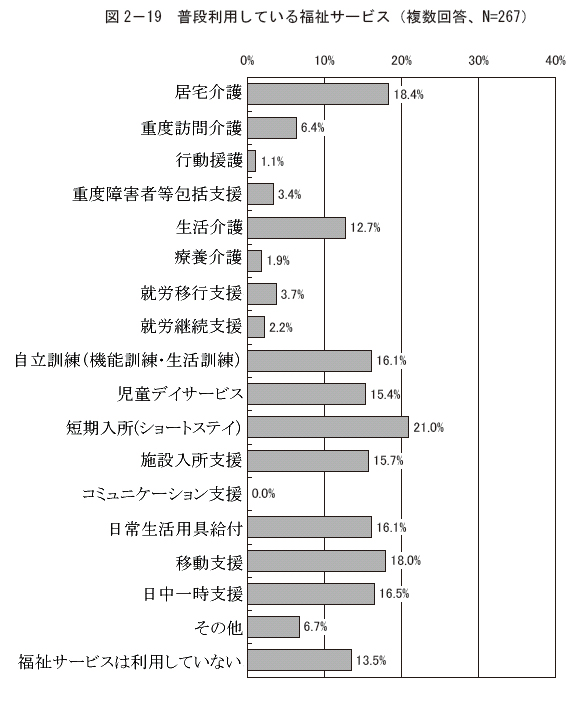

問9 普段利用している福祉サービス

普段、利用している福祉サービスについては、「短期入所(ショートステイ)」が21.0%と最も高く、次いで「居宅介護」が18.4%、「移動支援」が18.0%、「日中一時支援」が16.5%となっている。

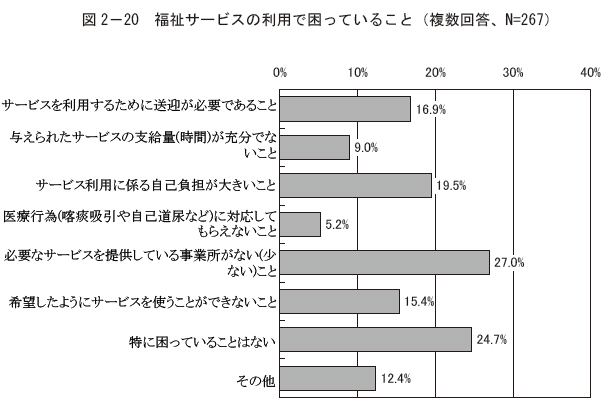

問10 福祉サービスの利用で困っていること

福祉サービスの利用にあたり、困っていることがあるかについては、「必要なサービスを提供している事業所がない(少ない)こと」が27.0%と最も高く、次いで「特に困っていることはない」が24.7%、「サービス利用に係る自己負担が大きいこと」が19.5%となっている。

問11 福祉サービスの利用で困っていること(具体的な状況について)

「問10」で回答した項目について、サービス利用に関して、どのような点で、どのように困っているか、具体的状況についての主な回答は以下のようになっている。

≪サービス利用のための送迎≫

・日中一時支援を利用しているが、送迎がないため、福祉タクシーを利用するしかなく、金銭的にもかなり負担が大きい。

・親が車の運転がだんだん困難になってきているので、送迎サービスを利用しなければならない。

・デイサービス利用にあたり、送迎も車椅子ごと乗れる人数が一杯で、片道40分かけて送迎せざるを得ない。

≪サービスの支給量について≫

・サービスの支給量が自立するには絶対的に不足している。

・親の体力も衰えてきているので、より多くのサービス支給量が必要。

≪サービスに係る自己負担≫

・入院等と重なると自己負担が増えるのに、手当がもらえず、支払えるのか不安。

・自立支援法施行後、自己負担(施設利用費等)が増え、障害者年金だけでは生活が難しい状況になってきている。

・サービスの自己負担が大きく、サービス回数を減らすしかない。

≪医療行為の対応≫

・医療行為に対応してもらえないので、預けることができない。

・自己導尿のため、学校行事や屋外活動などで対応してもらえない場合、親がそこまで行かなくてはならない。

≪事業所の不足≫

・児童デイサービスを提供しているところがない。

・知的障がい者のための施設はあるが、肢体不自由児者のための施設が少ない。

・重症児者に対応できる事業所、ヘルパーが少ない。

≪希望したようにサービスを受けられない≫

・短期入所は緊急時には空いていない。

・デイサービスを利用したいが、ヘルパーの人数が足りなく、週2回ほどしか通えない。

・訓練が必要だが、先生不足で充分な回数の利用ができない。

≪その他≫

・親が突然病気などになったとき、本人の面倒をみてくれる支援の場所や人、サービスが少なく困っている。

・職員がよく入れ替わるので困る。

問12 日中の主な活動場所

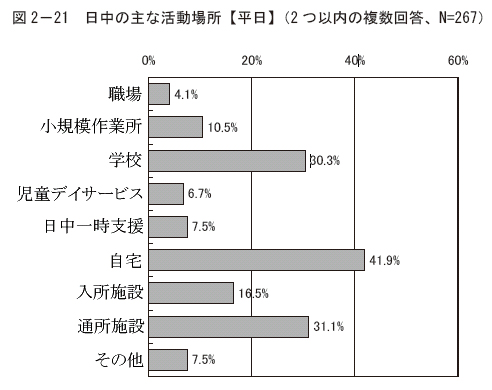

(1)平日

平日、日中の主な活動場所については、「自宅」が41.9%、「通所施設」が31.1%、「学校」が30.3%となっている。

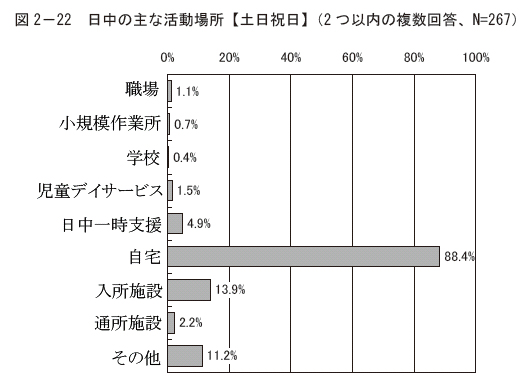

(2)土日祝日

土日祝日、日中の主な活動場所については、「自宅」が88.4%と最も高く、次いで「入所施設」が13.9%、「その他」が11.2%となっている。

「その他」については、買い物、スポーツ、趣味活動などの回答があった。

【地域生活について】

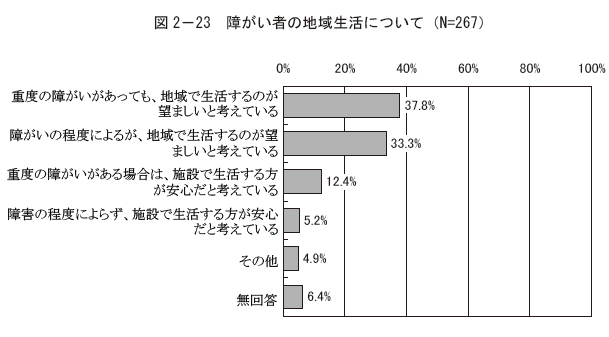

問14 障がい者の地域生活について

障がい者が、地域で生活することについて、家族はどのように考えているかについては、「重度の障がいがあっても、地域で生活するのが望ましいと考えている」が37.8%と最も高く、次いで、「障がいの程度によるが、地域で生活するのが望ましいと考えている」が33.3%となっている。

問15 将来の暮らしについて

(1)将来、親と一緒に暮らせなくなった場合の生活

将来、親と一緒に暮らせなくなった場合、具体的に誰と、どこで、どのように生活させたいかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪施設やグループホームへの入所≫

・地元に入所できる事業所があってほしい。

・信頼できる事業所の方と家庭的な雰囲気の場所(グループホームなど)

・同じような仲間と安心して任せられる地域のケアハウス。

・障がいに合った施設を行政と相談し、入所させたい。

≪自立≫

・結婚して自立してほしい。

・兄弟が様子を見に行きやすい地元で一人暮らしをさせたい。

・仕事に就いて、自立してほしい。

≪兄弟など身内と生活≫

・兄弟の自宅で暮らすことになると思うが、経済的に成り立つのか不安。

・日中一時支援やデイサービスを利用しながら、兄弟の負担をなるべく少なくして、一緒に生活できたらと思う。

≪その他≫

・今が精一杯で先のことはまだ考えられない。

(2)将来の暮らしのための支援

将来、どのような支援があれば希望した生活ができるかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪国の支援等≫ ・一人ひとりのニーズに対応できるグループホームが、安定した運営ができるような補助。

・福祉の補助の増額と暮らしやすい制度。

・市や国が積極的に支援、援助、相談などをしてほしい。家庭内だけでは大変で、行き詰ってしまう。

≪施設等の確保≫

・重度身体障がい者が入所できる施設を増やしてほしい。

・地域に入所施設をつくってほしい。

・肢体不自由でも受け入れてくれる施設が増えるといい。

≪働く場の確保≫

・障がい者雇用の拡大。

・入所しながら小規模作業所にて仕事ができればよい。

≪自己負担の軽減≫

・ヘルパー報酬の向上と自己負担の軽減。

・自己負担が少なく、障がい者各人の生活に合ったプランの組める支援があればよい。

≪サポートしてくれる人≫

・24 時間体制の介護サービス。

・訓練を受けた信頼して任せられるヘルパーさんたちをたくさん育成してほしい。

・施設に介助員、看護師、理学療法士、作業療法士、医師がいて、寝たきりにならないようにケアができること。

・ボランティアの充実。 ・相談員の派遣。

≪その他≫

・支援を受けていくうえで、あまり制限をしないで、本人が希望することがスムーズにできればよい。

・わからない、不安である。

(3)将来の生活に備えて行っていること

将来の生活に備えて、今、行なっていることはあるかをたずねたところ、主な意見は以下のようになっている。

≪貯蓄≫

・将来のために少しでも貯金をすること。

・扶養共済への加入。

≪自立訓練≫

・介助ができるだけなくなるよう自立訓練。

・周りの人とコミュニケーションが取れるように言葉の訓練など。

・生活が自立できるよう就職を考えている。

≪人との交流≫

・親以外のヘルパーさんから介護されることに馴れること。

・積極的に地域の行事に参加したり、いろいろなところへ外出をし、子供のことを理解してもらえるように心掛けている。

・同じ事業所と長く付き合い、ヘルパーさんに子供のことをよく知ってもらう。

≪父母・家族会等での活動、運動≫

・親の会で運動を進めている。支援してもらえる組織、人を育てている。

・同じ障がいをもつ父母達と新施設を立ち上げる活動をしている。

・親から離れても安心、安全に暮らしていけるよう、父母会や家族会を設置し、多種多様の運動をしている。

≪その他≫

・自宅のバリアフリー化。

・将来のことは不安ですが、目の前の問題で一杯です。

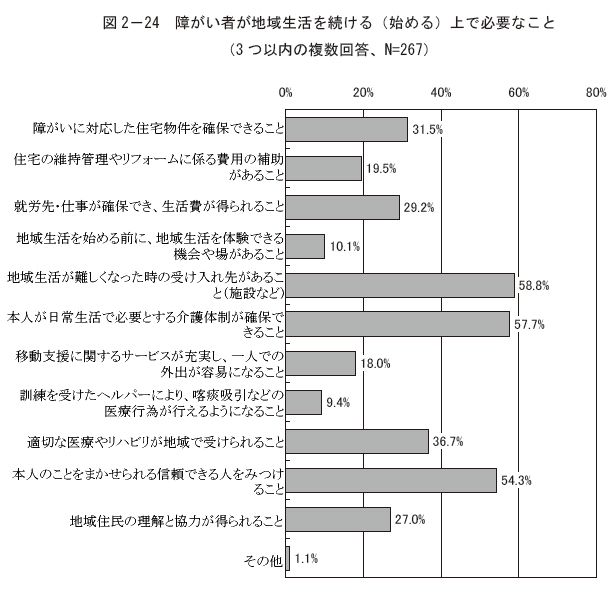

問16 障がい者が地域生活を続ける(始める)上で必要なこと

障がい者が地域で生活を続ける(あるいは始める)上で必要となることについては、「地域生活が難しくなった時の受け入れ先があること(施設など)が58.8%と最も高く、次いで「本人が日常生活で必要とする介護体制が確保できること」が57.7%、「本人のことをまかせられる信頼できる人をみつけること」が54.3%となっている。

問17 地域で生活を続ける上で困っていること、希望すること

「問16」で回答した項目について、地域生活を続ける(あるいは始める)上で、困っていることや希望することがあるかについてたずねたところ、主な回答は以下のようになっている。

≪住宅の維持管理やリフォーム費用の補助≫

・スロープをつけたいと申し込んだが、補助を断られた。

・今は、住宅にかかる費用がかかりすぎるため、リフォームができない。補助があると助かる。

≪就労先・仕事の確保≫

・就労先、仕事の確保が一番難しいと思う。

・就労先がない、あっても低賃金で、利用料がとられるのでは生活できない。

・地方では就労先がない。

≪地域生活を体験できる機会や場≫

・施設入所でも地域生活を体験できれば良いと思う。

≪地域生活が難しくなった時の受け入れ先≫

・入所できる施設を増やしてほしい。

・安心して任せられる施設が少ないこと。

・医療と療養が一緒になっている施設がもっとあれば安心できる。

≪日常で必要とする介護体制の確保≫

・介護体制で数多くの人が家に出入りするのは考えもの。サービスを細分化しないで、トータルで考えてほしい。

・重度の障がいがあっても外出できる力、体力があるので、通所できる場所を増やしてほしい。

・ショートステイで施設を利用しても、人手不足で充分な介護が受けられていない。

≪訓練を受けたヘルパーによる医療行為≫

・医療行為ができるようにしてほしい。そのために利用できるところがない。

・医師の確保と医療行為を行える人を増やしてほしい。

・喀痰吸引などをできるヘルパーさんを頼めるところが近くにはない。

≪地域での適切な医療行為やリハビリ≫

・近くの民間の病院でのリハビリを可能にしてほしい。もしくは、訪問リハビリの充実。

・地元に受け入れ施設がない。子供のリハビリを受けられない、障がい児を診られる医者がいない。

・町内で、その人に合ったしっかりとしたリハビリが受けられる場所。

≪本人のことをまかせられる信頼できる人≫

・信頼できる世話人がほしい。

・親が安心して頼めるヘルパーが育ってほしい。

・重度で意思疎通が難しいので、信頼できる理解者(親に代わる)がいることが第一だと思います。

≪地域住民の理解と協力≫

・地域生活が難しい。他人はなかなか障がいに対して理解がない。

≪その他≫

・施設やヘルパーは、今後必ず必要となると思うので、施設やヘルパーの質を上げるために、もっと賃金や補助金等も増やして、安全な将来をつくってほしい。

・学校によっては薬、訓練もできない等、子供にとって今大切なことをしてくれないため、その学校を選ぶことができず、該当する学校がなかなか見つからない。

・施設が運営していけるように、道や国の支援費の予算付けをお願いしたい。施設が存続していかなければ、一番困る。

・後見人制度のことや成人の障がい者が入れる施設情報など、もっとわかりやすくなっている文章や、情報があるといいと思う。

Ⅱ 住まいの運営主体に対する調査

1 調査票の発送数と回収状況

「住まいの運営主体に対する調査」では、「Ⅰ 肢体不自由児者の住まいに関する調査」で全国から寄せられた情報のうち、名称や住所などの詳しい情報があった39 件について、その運営主体あてに調査票を発送した。

また、その他に事務局が入手した情報に基づき、追加して2 件の運営主体に調査票を発送、合計で41 件発送し、回収数は19 件(回収率46.3%)であった。

表2-7 発送先の内訳

| 件数 | |

| 全国調査 | 31 |

| 道内調査 | 8 |

| 事務局追加 | 2 |

| 合計 | 41 |

2 調査票の発送先の詳細

調査票の都道府県別の発送数は、表2-8 の通りとなっている。また、そのうち、調査票の返送があったのは、12 都道府県19 件であった。

| 発送先 | 通数 |

| 北海道 | 9件 |

| 青森県 | 2件 |

| 福島県 | 2件 |

| 埼玉県 | 2件 |

| 千葉県 | 1件 |

| 東京都 | 4件 |

| 神奈川県 | 9件 |

| 富山県 | 1件 |

| 石川県 | 1件 |

| 愛知県 | 1件 |

| 滋賀県 | 3件 |

| 京都府 | 1件 |

| 兵庫県 | 1件 |

| 和歌山県 | 1件 |

| 鳥取県 | 1件 |

| 愛媛県 | 1件 |

| 宮崎県 | 1件 |

| 合計 | 41件 |