第2章 調査の結果

Ⅲ 住まいの運営主体に対するヒアリングおよび視察調査

1 肢体不自由者の住まいに関わる制度等の変遷

障がい者の地域生活支援を先駆的に切り開いてきたのは、身体障がい者を中心とした当事者による長年にわたる自立生活運動の動きである。全国的な動きのなかで、北海道においても30年ほど前から、身体障害者療護施設等を退所して、少数であるが地域生活をする動きが出てきた。「どんなに障がいが重くても地域で皆と同じように暮らしたい」という障がい当事者が中心となって、自立生活の動きが始まった。

1970-80年代は一部の市町村を除き、ホームヘルパーといっても、毎日の派遣は困難であったし、夜間や休日の派遣も対応してもらえず、ご本人の希望に沿ったきめの細かいヘルパーの派遣は程遠い状況であった。したがって、入所施設を出て地域でのアパート暮らしを始めた障がい者にとって、公的ケア以上に、大半をボランティアに頼らざるをえない時代であり、住まいの整備も進んでいなかったため、特別な障がい者しか現実的には地域に出て生活をすることは困難であったといえる。

なお、制度的にはその後、身体障がい者福祉ホームにより住まいの整備がすすめられたが、身体介護の必要な肢体不自由者にとっては、なかなか十分な制度とはいえなかった。

また、障害者自立支援法が施行され、グループホームやケアホームも充実してきたが、知的障がい者と精神障がい者に限定され、肢体不自由のみの障がい者の利用はできなかった。

一方で、肢体不自由者の入所施設からの地域移行もすすみ、地域のなかでの肢体不自由者の住まいのあり方について、さまざまな制度の活用やインフォーマルな活動により実践も行われるようになってきている。

2 ヒアリング先の概要

「住まいの運営主体に対する調査」を発送した41 件のうち12 件について、住まいの運営主体に対するヒアリングと、住まいの視察を行った。

ヒアリング・視察先の選定にあたっては、開設の経緯や背景、住宅の状況、入居者の状況などについて、多様な事例を把握できるよう留意した。

12 件の視察先の概要は、表2-9 のとおりである。

なお、37 ページ以降の事例については、当該住まいの責任者・担当者などからヒアリングした内容を整理したものである。運営費などの数値については、各運営主体によって事業形態も異なるため、共通のルールに基づいたものではないため、あくまでも参考数値として情報提供いただいたものとしてご理解願いたい。

表2-9 ヒアリング先の概要

| 名称 | 所在地 | 運営主体 | 概要 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 入居者 | 住宅・生活の方法 | 制度利用 | 基本的な考え方 | ||||

| 1 | あおば生活ホーム「俊」 | 兵庫県 西宮市 |

任意団体 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 身体障がい者 |

一軒家 共同生活をベースとしつつ、独立した生活 |

生活ホーム制度(兵庫県、2009 年度から西宮市) | 重度の障がいがあっても地域で生活できる仕組みを整備 |

| 2 | あずましや支援ハウス | 青森県 五所川原市 |

有限会社 | 身体障がい者 | 集合住宅 共同空間もあるが、基本は独立 |

制度利用なし | プライバシーが守られ、個人の意思が尊重される生活の場 |

| 3 | 生活ホーム「オエヴィス」「もんてん」 | 埼玉県 越谷市 |

社会福祉法人 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者、知的障がい者 身体障がい者 |

一軒家 共同空間もあるが、基本は独立 |

生活ホーム事業(埼玉県) | |

| 4 | よつばホーム | 神奈川県 横浜市 |

運営委員会 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 身体障がい者 |

一軒家 共同空間もあるが、基本は独立 |

障がい者グループホーム運営助成制度(横浜市) | 障がい者の生活の場づくりと、介護者である親のレスパイトを実現 |

| 5 | グループホーム「ゆい」 | 神奈川県 横浜市 |

社会福祉法人 | 身体障がい者 | 一軒家 共同空間もあるが、基本は独立 |

障がい者グループホーム運営助成制度(横浜市) | |

| 6 | IL ホーム 「ソレイユ小倉寺」 |

福島県 福島市 |

特定非営利活動法人 | 身体障がい者 その他障がい者 一般 |

集合住宅 独立型であるが、共有スペースも用意されている |

制度利用なし | 障がい者だけではなく、いろいろな人が生活する場 |

| 7 | 多機能型地域交流ハウス「があだぱーと」 | 北海道 室蘭市 |

任意団体 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 知的障がい者 |

一軒家 共同生活をベースとしつつ、独立した生活 |

制度利用なし | 施設入所ではなく地域の人々と地域の中で生活できる場 |

| 8 | ケアホーム・野ぶどう | 北海道 伊達市 |

社会福祉法人 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 知的障がい者 |

地域政策総合補助金の助成(北海道) 助成金(伊達市 |

養護学校卒業後も地域生活を継続できる場 | |

| 9 | 笑い太鼓グループホーム「パークサイド」 | 愛知県 豊橋市 |

任意団体 | 高次脳機能障害の方 | 制度利用なし | ||

| 10 | 身体障がい者の生活の場「まちなか」 | 富山県 富山市 |

特定非営利活動法人 | 身体障がい者 | 一軒家 | 制度利用なし | 地域生活へ踏み出す第一歩としての場を提供。ここにとどまるのではなく、通過点。 |

| 11 | すまいるはーと | 鳥取県 米子市 |

特定非営利活動法人 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 | 一軒家 1 階で日中一時支援実施、2 階が居住スペースとなる予定 |

制度利用なし | |

| 12 | フロンティア | 北海道 札幌市 |

個人 | 身体障がい・知的障がいの重複障がい者 身体障がい者 |

集合住宅 独立型であるが、共有スペースも用意されている |

制度利用なし | 支えあえる仲間と一緒に、自分らしい地域での普通の生活を目指す |

3 ヒアリング結果

【1】住まいの概要

| 名称 |

重度障害者地域生活ホーム あおば生活ホーム「俊」 |

| 運営主体 | あおば福祉会 (任意団体) |

| 開設年月日 | 2000 年1月 (98 年設計、99 年着工) |

| 居住者数 | 男性ホーム(入居者・世話人・ヘルパーは男性、アルバイトは男性2 名・女性4 名) ・「俊」を本拠にしている(ほぼ365 日ホームで生活) 3 名 ・「俊」を本拠にしている(土日だけ自宅の方) 1名 ・自宅と半々の生活をしている人 3 名 ・その他、随時宿泊場所として利用している人 2 名 |

| 居室の状況 | 8 室(すべて個室)、広さ7.76 ㎡(4.7 畳)掃出しの窓 各個室にエアコン・テレビアンテナ配線・簡易スプリンクラー等 ※3 室は居住している3 人、6 人が日にちで3 部屋をシェアしている |

| 共有スペース | ・風呂 1 ヵ所 ・トイレ 2 ヵ所 ※汚れた物を処理できるシンクがある脱衣所につながっており、脱いだ服をすぐに洗濯に回すことができる ※2 ヵ所あるので、1 人の時間が長くかかっても困らない ・台所 1ヵ所 ・居間と食堂 1ヵ所 |

| 環境 | 閑静な住宅街の中にあり、JR 西宮駅と阪急夙川駅からも徒歩で約15 分と近く、生活に便利なところにある |

外観:2 階は知的障がい者のグループホーム(入口は中央の階段口)

【2】開設の経緯

| <大家さんとあおば福祉会> | |

| ・ | 大家さんが、震災で更地になった土地に、「障がい者が住める家を建てたい、ついては、1F 部分の運営をまかせたい」という話が、あおば福祉会にあった。 ※「おおば福祉会」は、通所施設「青葉園」に子どもを通所されている親(青葉会)と青葉園を運営する西宮市社会福祉協議会の関係者が、将来に備えて、障がいがあっても生活していけるホームをつくろう、という考えをもった仲間で作られた任意団体である。 |

| <開設にあたって> | |

| ・ | 生活ホームで生活するにあたっては、2003 年4 月より支援費支給が始まり生活ホームでのホームヘルパーの利用が認められることになった。生活ホーム事業の赤字を少しでも解消すべく2004 年に、「NPO 法人 西宮がすきやねん」を開設、ホームヘルパー派遣事業を手がけることにより、より個別的な支援が出来るようになった。 |

| <設計からの関わり> | |

| ・ | 2 階は社会福祉法人一羊会の運営する知的障がい者授産施設「すずかけ作業所」のメンバーが中心となったケアホーム、1 階が、重度身体障がい者の生活の場として、構想されていた。建物の設計から関わり、設計に1 年を費やした。座位の保持が難しい方でもゆっくりと入浴できる広い風呂場、2ヵ所のトイレ、トイレと脱衣所の行き来ができるような工夫など、これまで一般住宅の賃貸では、不便と感じていたことを解消することができた。 |

| <あおば福祉会の負担> | |

| ・ | 当初の設計では、全部で6,000 万円の建設費用となる予定であった。主に消防法の関係で、簡易スプリンクラー・自動警報装置・避難誘導灯の設置を指導され、2,000 万円の不足がでた。すずかけ作業所とあおば福祉会で折半し、1,000 万円ずつ負担した。あおば福祉会は、その費用を、青葉会の上位団体である西宮市肢体不自由児者父母の会から借り入れ、10 年で返済することにしている。 |

| 居間での様子:それぞれの休日。ゆっくり過ごす | この日は台所で学生アルバイトが夕食の準備中 |

|

|

| 居間で過ごす居住者 | 広く機能的な風呂 |

|

|

| 部屋の様子:部屋で過ごすより居間にいる方が多い | 玄関口:庭木の奥に玄関があり、表札がある |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 西宮市の独自事業として「身体障害者生活ホーム」が位置づけられている。1ホームあたり、年間約450 万円(家賃補助込み)の事業費が計上される。しかし、家賃補助込みで約450 万円では、一人分の人件費にもならない。 |

| ・ | 家賃補助は一ヵ所につき7 万円、家賃は一ヵ所につき15 万円。 |

| ・ | 生活ホーム「俊」は8 室あり、2ホーム分として計算されるので、約900 万円の補助がある。その内、家賃として年間360 万円支払っている。 ※もともとは兵庫県の制度として「身体障害の生活ホーム事業があったが、2009 年3月に、廃止になり、同年4 月より西宮市が引き継いで実施している。 |

| <運営費の構成(1 年間)> ①居住者からの家賃・管理費 約400 万円 ②市からの補助金 約900 万円 ③寄付金 約250 万円 合計 約1,550 万円 |

|

| <収支の状況> | |

| ・ | 職員として6 名雇用している。そのほか2 人が臨時職員。アルバイトの学生が4名。生活ホーム「俊」の人件費等で2,100 万円くらい。それだけで年間約500 万円の赤字がでている。 |

| <個人負担> | |

| 家賃 6 万円 :入居者(3 人分)、水道・電気・夜間及びヘルパーの時間数が足りない部分の介護 食費 1 万5 千円 :朝と夜で1 日500 円 (昼食は外食が多く自己負担) 宿泊代金は、1泊5,000 円 (ただし、親が倒れた等の理由による場合は2,000 円) ※個人への助成だが、西宮市から移動の際に、初乗りを利用できるタクシーチケットが1 人60枚提供される。駅までは初乗りでいけるので、天気の悪いときや寒い日は助かる |

|

| <運営上の工夫> | |

| ・ | 居宅介護を「NPO すきやねん西宮」で受けている。常勤は4 人で、他は登録のヘルパー。西宮市のヘルパー支給量は十分ではなく、夜間などは生活ホーム職員で対応している。 |

| <支援の上での配慮> | |

| ・ | 個別支援(ケア)をしている。一人ひとりの生活に合わせた支援を行うことにしているので、例えば、土曜日にまとまって外出するということもない。外出先でであうこともある。 |

| ・ | 1 日何回も洗濯をし、清潔にしている。汚れ物はトイレで着替えて、すぐ横の脱衣所で洗濯機をまわせるようになっている。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| <青葉園との連携の状況> | |

| ・ | 生活ホームは青葉園の親(青葉会)と青葉園を運営する西宮市社会福祉協議会の関係者が中心になって設立された。日中は青葉園(週3日~5日)に通い、夜は自宅(実家)に戻るという生活をしていたが、親が高齢になってきており、地域での生活を続けるために、設置されたことから、園との連携は強い。特に、青葉園は、親御さんが入院する等、長期に渡る急な宿泊の需要に対しては、生活ホームで対応することが多く、お互いに、頼れる存在となっている。 |

| <青葉園について> | |

| ・ | 青葉園は、西宮市が設置し、西宮市社会福祉協議会に運営委託している生活介護施設。 |

| ・ | 青葉園の通所者は調査時点で55 人であり、気管切開等の医療ニーズが高い人も10 人以上通所している。そのため看護職も配置されている。55 人のうち、一人暮らしが8 人(女性が7 人)、生活ホームでの共同生活も増えてきている。また、自宅とホームの2 ヵ所での生活をしている人もいる。 |

| <生活ホーム> | |

| ・ | あおば福祉会では、「生活ホーム俊」(男性ホーム)のほか「あおば戸田生活ホーム」(マンションの2部屋を利用)、「あおば鳴尾生活ホーム」5 ヶ所認可・3 つの生活ホームを運営している。他にも青葉園の地域で暮らす一人暮しの障がいを持つ方に「支援者派遣事業」を行っている(現在は2 名)。生活ホームで働く職員を派遣し簡単な金銭管理や生活保護等の行政関係の手続き等を行っている。 |

| ■課題等について | |

| <生活ホーム「俊」の人材と人手> | |

| ・ | 職員として6 人を採用している。新人研修として、大規模施設での実習を組み入れている。ホームでは個々人に対応した生活を支援している。また、相談支援員の呼びかけで、青葉園職員や関係者が集まって「個人支援会議」を開いている。園でもホームでも個別対応であるが、一般に、大規模施設は、集団対応が多い。その現実をみることも勉強だと思っている。 |

| ・ | また、世話人としての資質向上のため各種の研修を受けてもらうようにしている。 |

| ・ | ホームでの生活は、居宅介護を利用しているが、支給時間が不足しているため、土日は大学生アルバイト(ヘルパー等の資格保持者)で対応している事もある。(12:00 から21:00)。大学生には、ここで勉強すること、本を読むことを勧めている。介護の現場だけではなく、広く世界を知ることが重要だと思っている。基本は本人の知識欲にあり、学習する環境を作っている。(ホームにはスタッフの休憩コーナーがあり、本や資料がある。) |

| ・ | 3 つのホームの職員が集まっての活動報告及び学習会を月に1回開催している。 |

| <親と本人の関係について> | |

| ・ | 本人が年をとってからホームで生活するのは、本人も親もかなり大変なところがある。親は、自分が元気なうちは手元において世話をしたいと思っているが、親が高齢になって倒れてから急に地域での自立生活をすることは本人にも負担があるように思う。また、職員もかなりの時間(2~3 年)をかけて、対応しなければならず、困難になりがち。現状では難しいが、親、ご本人共に若いうちから、自立に向けて宿泊訓練や一人暮らしへのステップを支援していきたい。 |

| <支援者会議について> | |

| ・ | 一人一人のニーズに対して制度の「すきま」がある。この「すきま」をホームが埋めている状況。そのためにも、他の支援者と話し合う「支援者会議」が欠かせない。 |

| ・ | 青葉園での会議は、年間1 回以上、必要があれば必要なだけ、本人も参加しての「個人支援会議」を開催している。 |

・ホームページ: http://www.d4.dion.ne.jp/~a5452313/newpage6-6.html

【1】住まいの概要

| 名称 |

あずましや支援ハウス |

| 運営主体 | 有限会社 挑(イドム) |

| 開設年月日 | 2004 年3 月1 日 |

| 居住者数 | 男性4 人、女性5 人の計9 名 (うち2 名が高齢者:介護保険の要介護2、4) |

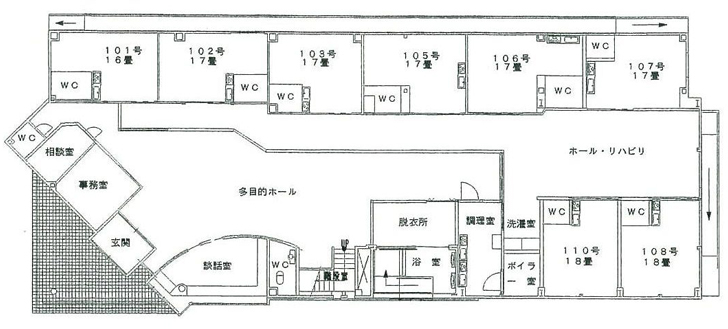

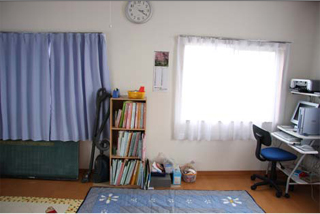

| 居室の状況 | 9 室(すべて個室) ※もともと個室は8 室だったが、平成19 年8 月に「どうしても入居したい」という希望があり、1 室造設して9 室になった。図面は造設前のもので、談話室を居室に変更した。 ・部屋の広さは16 畳~18 畳程度 ・各部屋にトイレ、洗面台、台所が設置 ・トイレなど、入居時に利用者の希望にあわせ改修 |

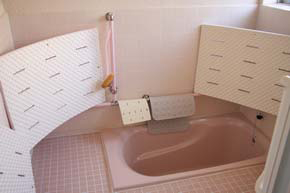

| 共有スペース | ・風呂 1ヵ所: 週3回(月水金14:30~16:30)が入浴日 ・洗濯スペース ・たまり場的スペース(居室前廊下の延長) |

| 環境 | 中心部に近い住宅街に位置しており、周辺にはスーパーや銀行などもあり、生活に便利な立地。支援ハウス横は公園もある。 |

【あずましや支援ハウス・見取り図】

【2】開設の経緯

| <開設の経緯> もともと障がい者の施設で勤務していたが、入所施設では狭い部屋の中がカーテン1枚で仕切られており、障がい者のプライバシーが全くないことに疑問を感じていた。食事の時間もゆっくり食べたくても、職員に「片付けていい?」と聞かれるとイヤと言えないのが施設の現状である。同じく施設で働いていた妻と一緒に、プライバシーの保てる住まいを作りたいと思ったのがきっかけである。 障がい者のグループホームをやりたいと県へ打診したが、法律上はないと言われ、どういう形がいいかを自分で提案した。当初、制度的に医療法人や社会福祉法人など法人でなければできなかったが、介護保険制度により、だれでも参入できるようになったことから、友人が介護保険のグループホームを立ち上げた。そこで彼の仕事を妻と手伝いながら、やはり自分も身体障がい者のグループホームを作ろうと決意した。障がい者の施設は山の中など不便なところにあることが多いので、街の中の便利なところに作りたいと思い、五所川原の中心部に位置する現在の建物(もともとは焼肉屋だった)を競売で落札。初めから身体障がい者をメインとしたグループホームを作るつもりだった。 |

| <費用負担> 公的な支援等は全く受けず、全て銀行等の借り入れや自己資金で改築した。 土地代で2,500 万円、改築運営費で5,400 万円。 |

| 外観 | 玄関前の廊下(居室前の廊下とは別) |

|

|

| ホール・リハビリスペース | 居室前の廊下 |

|

|

| 居室 | 入居者に合わせて改修されたトイレの例 |

|

|

| 居室の台所 | 居室の洗面所 |

|

|

| 洗濯スペース | 脱衣所 |

|

|

|

|

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| なし | |

| <運営費の構成(1 年間)> | |

| ①居住者からの家賃・管理費 285 万円 ②自立支援法による収入 1,920 万円 ③運営主体の法人(または個人)の持ち出し 100 万円 ④その他 540 万円 合計 2,845 万円 |

|

| <個人負担> | |

| 家賃 :20,000 円 管理費:12,000 円~14,000 円(水道光熱費込み) 食費 :個別の利用状況に応じて負担 |

|

| <運営上の工夫> | |

| ・ | 各部屋のなかのトイレなどは、利用者それぞれが使いやすいように入所時に改修を行っている。 |

| ・ | 支援ハウスの2 階は、経営者の住宅となっていることから、夫婦が住み込みで夜間も世話をしている。ボタン一つで呼び出せるようなしくみをとっている。 |

| ・ | 今後、制度が変更となったときにも対応可能なように、火災報知器を設置したり、ホットラインで消防に連絡が行くようにしているほか、廊下や引き戸などの幅も広くとってある。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| ■課題等について ○職員の確保 |

|

| ・ | ハローワークからの応募があっても、1 週間続かない人がほとんどである。ヘルパーの資格を取ってすぐに働きに来る人がいるが、ボランティア精神がなければ家政婦感覚で来てもなかなか長続きしない。 |

| ・ | また、実際に関わるのは利用者なので、スタッフを選ぶ際には、利用者にも意見を聞いて決めてもらっている。また、利用者からもどういう介護をしてほしいのか、意見を言ってもらっている。 |

| ○運営資金の確保と建物の維持管理 | |

| <今後の方針・方向> | |

| ・ | 入浴は週3 回であるが、それ以外の日を入浴サービス等に使う予定はない。そもそも、この施設を作った目的は、プライバシーのある生活ができる「家」での生活を利用者が求めているというためであったため、他の人に開放することで住まいとしてのプライバシーが保てなくなるのでは本末転倒である。利益のためでも、利用者が望まないことはしない。 |

| ・ | 現在、入居待ちの申込者もいる状態である。利用者は1年のほとんどを支援ハウスで過ごし、逆に家族がとまりに来ることもある。将来的には家族も一緒に住めるようなことも考えたい。 |

| ・ | パソコンが得意な人も多いので、将来的に入居している障害者自身が施設の経営に関われるようになれば、自分たちで住みよい「家」を作るための工夫ができるのではないか。 |

| ・ | 今後、制度が変わって、ケアホームも身体障がい者が可能になるかもしれないが、その場合は、少し様子をみて、メリットがあれば移行し、なければ現行のまま続けていく |

・ホームページ: http://www15.ocn.ne.jp/~azuma/

事例3 生活ホーム「オエヴィス」「もんてん」(埼玉県越谷市)

【1】住まいの概要

| 名称 |

生活ホーム オエヴィス |

| 運営主体 | 社会福祉法人つぐみ共生会(1995 年設立) |

| 開設年月日 | 〔オエヴィス〕1990 年4 月1 日 〔もんてん〕1995 年10 月(通所授産施設くらしセンターべしみ2 階に開設) |

| 居住者数 | 〔オエヴィス〕:男性2 人、女性1 人 〔もんてん〕:女性3 人 |

| 居室の状況 | 〔オエヴィス〕平屋5DK。個室は各6 畳程度の広さがある。5 部屋のうち1 室は自立体験支援室として利用。玄関に2 畳ほどの土間があり、車椅子などが置かれている。 〔もんてん〕 2 階建ての2 階部分を住居スペースとしている(1 階は作業所)。個室は4 室あり、各6 畳程度。 |

| 共有スペース | 〔オエヴィス〕 ・居間(食堂) 1 か所(8 畳程度) ・台所 1 か所 ・風呂 1 か所 ・洗面所 1 か所 ・トイレ 2 か所 〔もんてん(2F)〕 ・居間(食堂) 1 か所(8 畳程度) ・台所 1 か所 ・風呂 1 か所 ・洗面所 1 か所 ・トイレ 1 か所 ・エレベーター 1 基 |

| 環境 | 東京都心から東武伊勢崎線で30 分程度の「せんげん台」駅を最寄り駅とする。駅前は比較的商店など繁華街が形成されている。両ホームは駅から車で7~8 分程度のところにあり、周囲は田畑に囲まれたのどかな農村地帯である。 |

【2】開設の経緯

| 〔オエヴィス〕 重度の身体障害を持つ2 人の姉妹が、1990 年に親の死を機に本家から分家し、新居を建ててもらって独立して生活を始めることになった。しかし、当時は介助制度が何もない時代であったので、1988 年から埼玉県が県単事業として行っていた「生活ホーム事業」に申請することになり、入居人員基準(4 人)を満たすため、自立生活を希望する入居者を募った。 部屋数を増やすため住宅改修を行い、新たな入居者2 名を加えて生活ホーム「オエヴィス」がスタートした。 法人格を必要としない事業であるため、当初は姉妹を大家として運営していたが、開設して間もなく姉妹の1 人が病死し、2000 年にもう1 人も亡くなったので、土地・建物は本家の所有に戻し、本家と賃貸契約を結んで運営が続けられている。 |

| 〔もんてん〕 オエヴィスの設立に刺激を受けた近所の障害者の親が、子ども(現在の入居者の一人)の面倒を見ることを条件に法人に土地を寄付し、建設の計画が進められた。建設費については、1 階の作業所(通所授産施設べしみ)に対しては借り入れができたが、2 階の生活ホームに対しては制度上借り入れが許可されず、寄付金や路上カンパによる募金で調達。1995 年10月開設を迎えた。 |

〔オエヴィス〕

| 外観 | 台所 |

|

|

| 居間 | 居室 |

|

|

| 洗面所とトイレ | 居室 |

|

|

|

〔もんてん〕

| 外観 | 廊下 |

|

|

| 居間 | トイレ |

|

|

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 埼玉県の「生活ホーム事業」(入居者4 人以上と世話人の配置などを開設基準とする。 法人格は必要ない。1 日1 人当たり2,400 円を日割りで支給されている) |

| ・ | 「全身性障害者介護人派遣事業」(県単) |

| ・ | 利用できるあらゆる介護サービスを時間数ぎりぎりまで使って介助者を配置している。 |

| ・ | 「オエヴィス」「もんてん」とも、入居者のほとんどが生活保護を受給。障害福祉年金だけでは生活が苦しい。生活保護を受けていない入居者は2 人いるが、1 人は親からの援助を受けており、もう一人は、さいたま市独自の家賃補助を受けている。 |

| <サービスの工夫> | |

| ・ | 各ホームとも、泊まり介助を必要とする入居者がおり、夜間の泊まり介助者を配置している。 |

| ・ | 移動介助(県単の全身性障害者介護人派遣事業)を利用する際、出発時・帰宅時の一時的ケアにも利用している(移動に関わる介助、という内容) |

| <運営費の構成(1 年間)>…「オエヴィス」と「もんてん」の合算額 | |

| ①居住者からの家賃・管理費 95 万円 ②埼玉県生活ホーム事業・赤い羽根募金 500 万円 ③独自事業による収入(体験入居) 12 万円(体験入居の申込者から自己負担として1 泊2,300 円と、県の「暮らし体験事業」として1 日1 人当たり2,500 円を受け取っている) ④雑収入 1 万円 合計 608 万円 |

|

| <収支の状況> | |

| ・ | 県の「生活ホーム事業」は4 人が入居していることで成り立つように設定した制度であるため、入居者が4 人に満たないと、経営が苦しくなる。 |

| <個人負担> | |

| 家賃 45,000 円(生活保護の住宅補助額47,000 円に収まる範囲で設定) 管理費 2,000 円~8,000 円:電気は個別にメーターを設置しているので、利用状況に応じて負担 食費 個別の利用状況に応じて負担 平均的な1 ヵ月の生活費は11~12 万円 |

|

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| <ホームでの生活と介助者の配置> 「オエヴィス」「もんてん」に各1 人、世話人として法人の職員が常勤で勤務している。 その他のサービス利用については、入居者と世話人が話し合って調整し、可能な限りサービスを最大限利用し、手厚い人員配置をとっている。 食事の支度は入居者それぞれのヘルパーが時間をずらして別々に作り、食卓または各自の部屋で別々に食べている(冷蔵庫も各自、部屋に設置している)。 夜間の人員については、「オエヴィス」「もんてん」それぞれに夜間の付き添いが必要な入居者が1 名いるため、ヘルパーが各1 名宿泊している(結果的に他の入居者の介助をすることもある)。 |

| <運営上の課題> 自立支援法に伴って補助金が切り下げられ、全体的な予算が不足している。人員確保の予算もないため、職員の異動、退職も困難である。 |

| <新規入居者の募集> 福祉サービスの拡充とともに、自立生活的なサービスの要望が減少し、自立型のホームへの入居希望が少ない(保護者も「施し」的な福祉サービスを求める人が多い)。入居希望者の問い合わせ自体は毎月絶えないが、2 級年金では生活費を賄えないため、経済的理由で入居を断念する人が多い。 |

・ホームページ :(わらじの会)http://warajinokai.at.infoseek.co.jp/

【1】住まいの概要

| 名称 |

よつばホーム |

| 運営主体 | 「よつばホーム」運営委員会(2001 年3 月24 日設立) |

| 開設年月日 | 〔よつばホーム〕2001 年10 月1 日 〔第2 よつばホーム〕2004 年3 月28 日 |

| 居住者数 | 〔よつばホーム〕40 代男性2 人、40 代女性1 人、50 代女性1 人、計4 人 (本調査中、40 代男性1 人が長期入院のため退室し3 人となった) 〔第2 よつばホーム〕男性2 人、女性2 人、計4 人 |

| 居室の状況 | 〔よつばホーム〕 ・平屋一戸建て、敷地面積490.61 ㎡、ホーム占有面積180.91 ㎡。 ・7LDK。 ・入居者用個室4 室(全室和室6 畳で、入居者の希望に応じて車椅子から移乗しやすいように高床式ユニット畳を3 畳~4.5 畳設置) ・体験入居室1 室(和室6 畳)、スタッフルーム2 室(洋室4.5 畳) 〔第2 よつばホーム〕 ・平屋一戸建て。 ・7LDK。 ・入居者用の個室4 部屋(和室または洋室6 畳) ・体験入居室1 室(6 畳)、スタッフルーム2 室(洋室約3 畳) |

| 共有スペース | 〔よつばホーム〕 ・居間(食堂) 1ヵ所(約40 ㎡、高床ユニット畳6 畳を含む) ・風呂 1ヵ所(脱衣場からのリフト付き) ・洗面所 3 ヵ所(うち1 つはトイレ内) ・トイレ 3 ヵ所(うち1ヵ所は、衣類の着脱などがしやすいように身体を横にできる台を設置) ・台所 1 ヵ所(約4.5 畳) 〔第2 よつばホーム〕 ・居間(食堂) 1 ヵ所(約15 ㎡) ・風呂 1 ヵ所(脱衣場からのリフト付き) ・洗面所 1 ヵ所 ・台所 1 ヵ所 ・トイレ 2 ヵ所(うち1ヵ所は、衣類の着脱などがしやすいように身体を横にできる台を設置) |

| 環境 | (よつばホームと第2 よつばホーム間は徒歩数分) 横浜市内の閑静な住宅街にあり、市営地下鉄「新羽駅」から徒歩20 分程度 |

【2】開設の経緯

| <障害児地域訓練会の活動からの出発> 1995 年、「地域で生きる障害者を支える会」(以下、支援団体)からの資金提供で、デイサービスの場として「重度障がい者地域作業所よつばホーム」が設立された。その後、レスパイトの概念が浸透し、家族の休息の機会を作るため、レスパイトと宿泊プログラムを組み合わせたナイトケアを開始し、各自、月に1 度宿泊するようになった。しかし、家族が高齢化していく中で、レスパイトだけでは重度障がい者の安心した暮らしを保てない、親亡き後にどう生活していくかという現実が差し迫り、1999 年からグループホーム開設に向けて動き出した。 |

| <支援団体の活動と試行事業の実施> 支援団体から市の助成金に応募し、2000 年1 月からレスパイト宿泊の拡大とグループホーム入居候補者全員を対象とする連泊訓練を行う試行事業を、1 年9 ヵ月にわたって実施した。バリアフリーに立て替えたばかりの公団マンション(3LDK)の一室を借り、専任職員2 名を配置(作業所職員として雇用)、地域のボランティアにも食事づくりなどの面で協力を得ながら実施した。訓練は2 泊から始めて徐々に日数を増やし、連泊による介護上の課題や職員の介護力などを個別に確認。その結果と併せて、①緊急度が高い、②親が高齢である、③意思疎通がある程度図れるという点から候補者を絞り込み、同年6 月にグループホーム入居者4 名を決定した。入居者は生活の視点でナイトケアに取り組み、その他のメンバーも将来的に入居する視点で連泊によるレスパイトを計画した。 |

| <グループホーム建設に向けて> 試行事業を実施する中、グループホーム建設に向けた諸準備も併行して進められ、規約、マニュアル、支援体制等について、検討委員会や家族会で協議された。神奈川県の運営委員会運営型障害者グループホーム設置運営費補助事業の補助金申請のため、2001 年3 月入居者・家族会・支援団体・地域・行政・関係機関の各代表と学識経験者からなる「よつばホーム」運営委員会を発足。 支援団体が設立準備主管となって、土地・建物を仲介する不動産業者の選定と設計・設備の検討、調度品の調達、福祉機器に係る役所との折衝を進め、各種経費(準備期間の調度品の購入、家賃、職員給与、住居のオプション分建設費、初期費用の立替払い、開所式費用)を負担した。不動産業者は、当時、「福祉部」を設立していたN 不動産に決定。不動産業者を介して土地を探し出し、業者を間に入れながら交渉を進め、オーナーと賃貸契約を結んだ。 間取りや内装などは支援団体自らが設計し、オーナーと交渉しつつ取り決めていった。基本的な住宅の建設費用はオーナーの負担で、バリアフリー仕様に係る部分については、借主側の負担で建設した(個室内のカーテン・エアコンなどは入居者各自で、個人負担で取り付け)。 |

| <グループホーム開設> 2001 年10 月によつばホーム(1 号)を、2004 年3 月に第2 よつばホームを開設。どちらも同じ不動産業者と設計士に依頼した。 |

〔よつばホーム〕

| 看板 | 外観 |

|

|

| 台所のカウンターと食卓 | 居間 |

|

|

| 洗面所 | ベッド付きのトイレ |

|

|

| 脱衣場のリフト | 風呂場 |

|

|

〔第2よつばホーム〕

| 外観 | 玄関 |

|

|

| 廊下 | 食堂 |

|

|

| 居間 | スタッフルーム |

|

|

| 脱衣場のリフト | 風呂場 |

|

|

| トイレ内に設置のベッド | トイレ |

|

|

|

|

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 運営委員会運営型障害者グループホーム設置運営費補助事業(昭和60 年に開始した県単事業。法人格を有しない運営委員会が設置・運営するグループホームに対し、運営費等を補助。) |

| ・ | 「よつばホーム」運営委員会を設置し、よつばホームと第2 よつばホームに対してそれぞれに支給されている。 |

| ・ | 大家から請求される賃料38 万円/月を入居者4 人で割り、その半額(47,500 円)が入居者1 人当たりに補助されている。 |

| <自主的な資金づくり> | |

| ・ | 家族会が主催するバザーやチャリティコンサートの収益の一部を必要に応じて配分を受けている。 |

| <運営費の構成(1 年間)> | |

| 〔よつばホーム〕 ①居住者からの家賃・管理費 700 万円 ②公的な補助金 1,100 万円 ③その他 200 万円 合 計 2,000 万円 |

|

| 〔第2よつばホーム〕 ①居住者からの家賃・管理費 700 万円 ②公的な補助金 1,100 万円 ③その他 200 万円 合 計 2,000 万円 |

|

| <収支の状況> | |

| ・ | トイレ等に設置する電気ストーブや、床暖房といった新たに導入する設備や機材、メンテナンスの費用、人員を増やしたり、職員待遇についても考慮していかなくてはならないが、現在の補助金額ではカバーすることができない。 |

| <個人負担> | |

| 家賃 50,750 円 水道光熱費 個別の利用状況に応じて負担 食費 個別の利用状況に応じて負担 |

|

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| <地域の理解と協力> 開設する前、他の団体が同じような住まいを建設しようとして、住民の反対に遭って直前で計画が中止になった事例があった。事前に地域の理解を得ておく必要を強く感じ、開設前に民生委員の集まりなどに入居者と一緒に挨拶と説明をしに行った。一般の住宅ではあるが、地域の一員として存在を知ってもらい、また災害時などに気にかけてもらう必要もあるので、地域に対して自ら開いていくことを意識している。開設後は毎年4 月上旬にホームの庭を会場に地域交流会(バザー)を開催して、スタッフのボランティアを地域から募集して、一緒に開催しつつ交流を深める機会としている。また、「TAWAWA たわわ」というB5 版4 ページの広報紙をNPO 法人地域で生きる障害者を支える会から毎月(8 月を除く)発行し、近隣に回覧している。 |

| <医療的ケアの体制づくり> 重度障害者が多く、定期的な診察と緊急時の体制が必要であるため、訪問看護センターとの契約で月に1 度の訪問と、2 ヵ月に1 度ホームドクターの往診を受けている。 |

| <人員体制づくりと人材の確保> 両ホームとも、それぞれ常勤2 人と非常勤2 人の計4 名ずつ雇用する他、アルバイト、専任ヘルパーでシフトを組んでいる。職員1 人とアルバイト1 人の2 人体制を基本としているが、16 時から22 時までの食事・入浴の時間帯は勤務時間が重なり4 人~6 人のスタッフがいることが多い。第2 よつばホームについては、夜間1 対1 で添い寝する必要があるため、3 名が重度訪問介護を利用することで4 人の介助者が宿泊できる体制をつくっている。 よつばホームと第2 よつばホームは徒歩数分の距離で、相互に人員を補ってやり繰りしている。しかし、現在の補助金では、安全でゆとりのある生活を保つだけの人員を確保することはできず、また、職業柄、スタッフの定着率も高くないため、人材不足が慢性化している。求人募集しても、重度障害者に適確に対応できる介助者の絶対数が少なく、人が集まらない。専任ヘルパーの養成研修の実施や、定着化を図るための職員待遇の保障、職員が安心して業務に専念できるように経営の安定化を図ることが不可欠と考えている。 |

| <ホームでの生活> 開設当初は、入居者は短い日数で宿泊の練習をし、少しずつ日数を増やしてホームでの生活に慣らしていった。原則365 日型のホームであるが、肉体的・精神的負担を考えて、土日に実家に帰る形態をとっている(第1 ホームは日~月曜日朝まで、第2 ホーム土~日曜日)。 食事は入居者全員で一緒に食卓を囲んでいる。 |

| <NPO法人化について> 将来的には、NPO 法人化することで国の補助金を得られやすいなどのメリットが出ると判断されれば、NPO 法人化を図っていきたいと考えている。 |

ホームページ:なし

【1】住まいの概要

| 名称 |

グループホーム「ゆい」(Ⅰ号館からⅥ号館まで6 ヵ所) |

| 運営主体 | 社会福祉法人横浜市社会事業協会 よこはまリバーサイド泉 |

| 開設年月日 | ・2002 年にⅠ号館を開設以来、ほぼ毎年1ヵ所の開設。 ※以下の事例は、ゆいⅢ号館の状況 |

| 居住者数 | ・女性ホーム ・4 人 |

| 居室の状況 | ・平屋6LDK(入居者4人、スタッフルーム、体験入居室)平屋 ・居室は5室(すべて個室)、広さ20 ㎡(6.15 畳) ※体験入居室の利用頻度は多くないが、利用の場合は最大1 人30 泊まで利用可能。 |

| 共有スペース | ・風呂 1ヵ所(12 ㎡) ・トイレ 1ヵ所(6 ㎡) ・キッチン・ダイニング 1ヵ所 ・洗面所 1ヵ所(6 ㎡)に洗面台が2つ ※基本的に独立して生活しており、入居者が一緒にダイニングで過ごすという光景はほとんど見られない。 |

| 環境 | 住宅街の中にある。相鉄いずみ中央駅に近い。大きなスーパーが1ヵ所近所にある。 |

【2】開設の経緯

| <入所施設における閉塞感> | |

| ・ | 現在、法人として、グループホーム「ゆい」を6棟建設し、運営している。第1号館の開設が平成14 年である。 |

| ・ | その背景には、当時、他の法人で地域生活のための施設整備が始まってきたが、自分達は地域で何も展開できていなかったことへの「閉塞感」のようなものがあった。 |

| ・ | そこで職員と家族も含めて勉強会を始めた。その中から、グループホームの整備を検討するに至った。また、こうしたことができたのは、横浜市が障がい者グループホーム等に対して助成を行っていたことが拠り所となった。 |

| <設計からの関わり> | |

| ・ | 設計にもかかわっている。細かい注文も聞いてもらっている。1軒づつマイナーチェンジを要求している。 |

| <不動産事業者の協力> | |

| ・ | 地元の不動産会社で熱心な社長がいた。建設会社も所有している。(また、地域の民生委員をしており、福祉に理解があった。) |

| ・ | 不動産会社が地主から土地を借り受けて、グループホームを建設する。これを20 年一括契約で借り上げる方式としている。 |

| ・ | 6軒にもなると、分かってくれていると思う点もあるが、例えば、トイレの鍵など重くなっているなど、意外なところで、変更になっていることがあり、注意しなくてはいけないと思うことがある。 |

| 外観:平屋の大きな一軒家 | 台所 |

|

|

| 居間のダイニングテーブル:朝食と夕食はここ でとる。入居者が一緒に団欒するということは ほとんどない。 |

ダイニングキッチンからデッキ、芝生の庭に 降りることができる |

|

|

| 洗面台:車椅子でも使用できる。 左手にペーパーの取り出し口。 |

広めに作った風呂場 |

|

|

| スタッフルーム | |

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 賃貸契約で、大家に付に35 万4千円を支払っている。市から半額17 万7千円が補助されている。あとの17 万7 千円を入居者4 人で割ると、1 人の家賃が44,250 円になる。 |

| <運営費の構成(1 年間)> | |

| ①居住者からの家賃・管理費 420 万円 ②市からの補助金 1,125 万円 合 計 1.545 万円 |

|

| <個人負担> | |

| 家賃 44,250 円 管理費 15,000 円 食費 (個別の状況にあわせて)20,000 円程度の人が多い 食事は、食材提供「タイへイ」から買っている。各自好きな食材を注文する。 光熱費 利用に応じて個人負担 その他:利用料として 28,000 円 (宿直対応の費用として負担してもらっている) |

|

| <運営上の工夫> | |

| ・ | 居宅介護は入居者が自分で事業所を選んでいる。法人としても、居宅介護事業所を運営しており、入居者に利用されている。 |

| ・ | 夜間、宿直を置いている。グループホームスタッフという「職員」で夜間の介護に対応している。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| ■課題等について (1)運営資金の確保 |

|

| ・ | 運営費補助と家賃では、すべての時間にスタッフを置くことができず、入居者が、28,000円の自己負担をしている。利用者も経済的に裕福ではないので、苦しいところ。 |

| (2)人材の確保 | |

| ・ | 夜間宿直は1 人配置している。夜間の介護が体力的にきつく、消耗が激しい。「グループホームスタッフ」として登録が10 人。多く抱えておきたいが、なり手が少ない。 |

| ・ | 体験入居は、主婦や学生バイトで対応しているが、意思を伝えられない利用者が多く、技術的な訓練が必要になっている。 |

| (3)施設の修繕費用 | |

| ・ | 消防法施行令の改正に伴う諸設備の修繕や改修が必要になっている。これには、補助が ないので、現段階では対応できていない。 |

・ホームページ:なし

【1】住まいの概要

| 名称 |

IL ホーム ソレイユ小倉寺 |

| 運営主体 | NPO 法人IL センター福島 |

| 開設年月日 | 日 2009 年4 月1 日開設予定 |

| 居住者数 | 15 室 |

| 居室の状況 | 2 階建て 全15 部屋(1 階に7 部屋、2 階に8 部屋) ・基本的に全部屋が独立し、すべての部屋は個別の玄関とバス・トイレ付になっている。 ・1 階の部屋は、それぞれ独立した玄関から出入りするようになっているが、部屋の奥に「勝手口」があり、そこから共用の「コモンユーズ」につながっている。 ・コモンユーズには、「コミュニケーションサロン」として共同で利用できる台所・カウンターダイニングとリビングルームを設置している。 使い方は、入居者の自治管理とする予定。また、広めの風呂とトイレを設置している。 ・2 階は、通常のマンションと同様な造り。1 階の共同玄関から、ホームエレベータまたは階段で2 階に上ることができ、車椅子でも2 階に居住が可能になっている。 ・駐車場は10 区画あり、駐車料金は1月4,000 円。 |

| 共有スペース | ・風呂(ユニバーサルバスルーム) 1ヵ所(約5畳、16.5 ㎡) ・トイレ(ユニバーサルトイレ) 1ヵ所(約3畳、10 ㎡) ・キッチン・ダイニング 1ヵ所(約20 畳、66 ㎡) ・デッキ(1 階 約11 畳、36 ㎡、2 階 約9 畳、30 ㎡) |

| 環境 | 市内住宅街の中にある。 |

| 募集要領 | 3 段階に分けて募集した。 1段階:地域生活移行する身障者優先(身障者施設や親の会に募集) 2段階:障がい者優先募集(障がいの種別や程度を問わず) 3段階:一般に向けて募集 |

【当事者の会としての動き】

・ NPO 法人IL センター福島の代表角野氏、所長の設楽氏は、ともに、当事者で、ともに車椅子で、発語に障害をもっている。

・ 30 年前、角野氏は入所施設を出て地域で暮らし始めた。社会的な支援がない中で、共同作業所から開始し、自活を目指してきた。当時の作業所は職員を雇用することもできず、学生のボランティアをお願いした。学生のボランティアはあてにならないところもあるが、とにかく、ここにくれば何かの支援があるということで、障がい者の受け入れをしてきた。

【2】開設の経緯

| <平成18年の研究会議論がスタート> | |

| ・ | 平成15 年に地域福祉ワークショップを行い、地域の障がい者に不足している社会資源は何かを考えた。自立支援法がスタートした平成18 年、『障がい者の地域生活ニーズに対応する住居の確保に関する研究会』を立ち上げ議論を始めた。 |

| ・ | 研究会は、学識経験者や議会議員、建築家、当事者も入って議論してきた。必要なものは障がい者が自立生活できる住宅。当時、市営住宅で身体障がい者が暮せる住宅が6軒あった(角野氏もそのうちの1軒に住んでいる)。6軒ばかりに頼ってはいられない、自分達でつくろうということになったが、その後、暗中模索の議論を続けた。 |

| ・ | 研究会では、全国の障がい者対応の住宅を視察に訪れた。 |

| ・ | 平成19 年3月に、報告書をまとめ、住宅確保の方向性を示した。 |

| ・ | 平成21 年2月現在、6 人の入居が決定。3月から一般への募集を開始した。 |

| <地域生活移行への対応> | |

| ・ | これから国は、施設解体、地域生活移行を進めるというが、長く施設で生活している障がい者が、ぽんと「出て」と言われても対応できない。そうした人への支援として何かしようと考えた。 |

| ・ | 施設にいると、与えられることに慣れてしまい、準備が必要だと議論した。 |

| <住まいへのこだわりと設計への注文> | |

| ・ | こだわったことは「プライバシーの確保」と「一緒にいることの安心感」の両立 |

| ・ | 1 階の真ん中に大きなリビングを設置し、一見すると、グループホームにみえるが、リビングに面した出入り口は、あくまでも「勝手口」としている。 |

| ・ | 2 階は、完全に独立した住居。1 階の玄関から入ったホームエレベータから2 階に上ることができ、車椅子でも生活可能。 |

| ・ | 障がい者だけの住宅だと、ミニ施設になってしまうのではないか、というおそれがあり、一般の人も入居できる住宅を考えた。 |

| <建築設計士の協力> | |

| ・ | 研究会から参加してもらい、議論してきた。 |

| ・ | 設楽氏の友人。 |

| <IL センター福島の事業概要> | |

| ・ | 居宅介護、重度訪問介護、移動支援(以上、自立支援法)、訪問介護、予防訪問介護(以上、介護保険法)の介助サービス事業 |

| ・ | 障がい者の相談支援事業(ケアマネジメント) |

| ・ | ピアサポート |

| ・ | 移送サービス |

| ・ | 2009 年(平成21 年)に介護事業として「ナイトヘルプサービス」も始める予定。 |

| 共同の玄関口 | 外観:それぞれの部屋の表玄関 (目隠しされている)。車椅子も可能 |

|

|

| 共同玄関口を入ってすぐ、 2Fへのエレベーター |

室内:キッチン |

|

|

| 2Fの廊下:独立の玄関があり、通常の集合住宅のようになっている。 | |

|

|

| 1F:コミュニティスペース、調理ができるカウンターキッチン | |

|

|

| 1F:コミュニティスペースから外のデッキへ。広い扉は開放感がある。 1Fの部屋はこちらに面して「勝手口」がある。 |

|

|

|

| 賛否両論:透明のトイレの扉(各部屋用) | |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 公的な補助金は受けていない。一般の集合住宅と同じ。 |

| <収支の状況> | |

| ・ | オーナーは、地主。その人から住宅全体を一括賃貸する。 |

| ・ | 建設費は1億円弱。 |

| ・ | 保証金の金額等、法人では検討ができないところは不動産会社に仲介に入ってもらった。 |

| <個人負担> | |

| 家賃 タイプによって異なり、5 畳相当36,000 円~13 畳相当53,000 円 共益費 3,000 円 光熱費 個別にメーターがあり、利用に応じて個人負担 駐車場 月極め 4,000 円 |

|

| <ナイトヘルプステーション事務所の併設> | |

| ・ | 夜間から朝にかけて、電話1本で、ヘルパーが駆けつけるサービス事業所を併設している。 |

| ※ | 「ナイトヘルプ」とは、急になんらかの介助や不安への対応が必要になったときに、「電話で対応すること」を「基本サービス」としている。加えて、「ベッドから落ちた」「車椅子の車輪が溝に挟まった」など、思わぬことが起きたときに駆けつける「訪問サービス①」と、夜間巡回で短時間の介助をするための「訪問サービス②」がある。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| ■市内での「住宅」展開 | |

| ・ | ソレイユのような住宅を市内に増やして行きたい。施設からの移行者数には、まだまだ不足している。 |

| ■「ナイトケアステーション」の増設 | |

| ・ | 市内どこでも15 分以内に駆けつけられる体制をとっていきたい。現在は1ヵ所なので、概ね30 分かかっている。 |

| ・ | 市内に6ヵ所はほしい。 |

・ホームページ:(IL センター福島)http://www.d5.dion.ne.jp/~s-plan21/top.htm

事例7 多機能型地域交流ハウス「があだぱーと」 (北海道室蘭市)

【1】住まいの概要

| 名称 |

多機能型地域交流ハウス「があだぱーと」 |

| 運営主体 | 在宅生活を考える会「があだぱーと」 (任意団体) |

| 開設年月日 | 2004 年12 月 |

| 居住者数 | 男性 3 名 |

| 居室の状況 | 個室 2 室(2 階) 相部屋 1 室(1 階) ※ただし、現在個室の2 部屋は利用していない |

| 共有スペース | 居間 風呂 1 ヵ所 洗面所 1 ヵ所 トイレ 2 ヵ所 台所 1 ヵ所 |

| 環境 | JR 東室蘭駅西口から4.8km 高速道路室蘭IC から6.4km |

【2】開設の経緯

| <開設の経緯> | |

| ・ | 高等部寄宿舎(札幌)で培った力を、卒業後も継続するにはどんな方法があるかと考えた。寄宿舎生活に送り出した頃は、続けられるだろうかと不安があったが、卒業するころには、札幌で一人暮らしを望むくらいの精神力がついていた。 |

| ・ | 施設入所は考えなかった。親同士が協力し合うことで、きめ細かいケアができる共同生活を考えてみた。まずは、寄宿生活を経験している3 組の親子で始めることとなった。 |

| <建物の調達方法> | |

| ・ | 共同生活を始める際、運営などに大きな不安もあり、短期間の試みになるかもしれないなどを考慮して賃貸住宅を探したが、バリアフリーの住宅をみつけることはできなかった。 |

| ・ | インターネットで競売物件を見つけ、不動産会社のアドバイスを受け、落札できた。 |

| ・ | 落札価格は880 万円。取得資金は、協力者・保護者合わせて1,100 万円用意した。手続き費用・改修費などに200 万円くらいかかった。設立時にはたくさんの方から、家具・食器・日用品などの寄付と、120 万円の寄付金が集まった。設立4 年間にも約30 万円の寄付がある。 |

| 外観 | 玄関スロープ |

|

|

| 居室(1階・相部屋) 必要に応じて時間で仕切って利用している。 |

台所 |

|

|

| おもちゃの配電盤: 本物にイタズラしないように、 触って遊んでもよいものを作成 |

風呂場 |

|

|

| 居室(2階・個室):現在は使用していない。 | 階段 |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> | |

| ・ | 利用していない。 |

| ・ | 将来を考えると、いつまで親が関われるかと不安になり、知的障害者のグループホームとした方がよいのではないかと悩んだが、①完全に親から離すことへの不安、②地域の拠点(父母の会の会議やサークル活動の場所)として住宅を利用してほしいなどの思いから、多機能な使い方ができるように、公的な制度を利用しないことにした。 |

| <運営費の構成(1 年間)> | |

| ・ | 居住者からの家賃・管理費 120 万円 ※開設時には、120 万円の寄付もあり、その後も4 年間で約30 万円寄付があった |

| <個人負担> | |

| 家賃 月~木曜日まで宿泊している2 名がそれぞれ4 万5 千円 週に1 泊程度の1 名が1 万円 合計10 万円の中から、4 万5 千円を家賃としており、残りは管理費や貯蓄にまわしている ※住宅取得の際の出資者に対し、現在まで200 万円(2 名)を返還した |

|

| 管理費 1 万8 千円 ※水道光熱費、食費を含む しかし、当番の父母達も食事をしたり食材も持ってきたりするので、正確な金額ではない |

|

| <建物の改修> | |

| ・ | 開設時 ①フローリング床にクッション材を敷いた ②今・トイレ・台所のドアを吊り戸に ③L 字階段を直線化 ④2 階押入れを部屋から分離して、一部屋にした |

| ・ | 開設から4 年の間 ①玄関前にスロープを設置(制度利用) ②玄関前を舗装 ③出入り口が玄関のみなので、居間から出入りできるようにサッシを交換(財団の助成を受け、4 分の1 の自己負担があった) ④和室を洋室に改修(財団の助成を受け、4 分の1 の自己負担があった) |

| <生活の支援> | |

| ・ | 自立支援法でホームヘルパーを利用しているほか、保護者の希望で、食事や泊まりの当番をしている。また、月2 回食事ボランティアと見守りボランティアをお願いしている。 |

| <除雪・除草> | |

| ・ | 除雪・除草は業者に依頼。除雪は年3 回。そのほか除雪は、近隣の高校生ボランティアが年2 回来てくれた。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| <運営・建物維持のための資金> | |

| ・ | 建物の老朽化に伴う改修資金・大型家電等の資金の調達が課題。 |

| <支援負担> | |

| ・ | 保護者が担っている支援をいつまで続けられるかが問題。また、本人や保護者が病気になった時の当番をどうするか。 |

| <居住者の募集> | |

| ・ | 居住者が一人増えると、運営上は理想的。しかし、2 階の空き部屋利用になるので、車椅子利用者は入居できない。また、親が関わることへの戸惑いがあると思う。 |

| <居住者に合わせた建物のリフォーム> | |

| ・ | 個室希望があった場合など2 階の部屋を利用することになった場合、昇降機の設置や見守りの確保が必要。 |

| <今後の運営> | |

| ・ | 親が関わることの限界はあると思うので、今後については制度利用(グループホーム・ケアホームなど)も考えていかなければならないと思っている。 |

| ・ | 夏に宿泊体験で使うなど、いろいろな人にこの家を使ってほしいと思っている。 |

・ホームページ: http://www4.plala.or.jp/gardapart

【1】住まいの概要

| 名称 |

ケアホーム・野ぶどう |

| 運営主体 | 社会福祉法人 伊達コスモス21 |

| 開設年月日 | 2005 年12 月1 日 ※開設当初は支援費制度の時代だったので形態はグループホーム。 ※障害者自立支援法が施行されてからは、経過的居宅介護利用型ケアホームとなった。(ホーム全員がホームヘルプの利用が原則) ※2007 年4 月からは経過的居宅介護利用型ケアホームを返上し、ケアホームで個人単位のホームヘルプが利用できるようになったため、それに切り替えた。そうしないと、経過的居宅介護利用型ケアホームの単価がとても低くて、世話人2 名の報酬が確保できなかった。 |

| 居住者数 | 男性 6 名 女性 3 名 ※開設から2006 年3 月までは、独立した別棟2 部屋を空けておいて、北海道単独事業である障害者地域生活体験事業を実施。家族同居の知的障がい者や重複障がい者が短期間の自立生活を体験利用していた。 2006 年3 月で当該補助金事業がなくなり、入居希望者がいたので部屋が埋まり現在の9 名に至る。 |

| 居室の状況 |

9 室(すべて個室) ※各部屋の前に照明付きニッチ(くぼみ)があり、各自飾り付けをして、自分の部屋の目印としている。名前は書いていないが、表札代わりのようなもの。 |

| 共用スペース | ・風呂 1ヵ所(9.72 ㎡) ・トイレ 2 ヵ所、6 ブース(1 階、2 階に各1 ヶ所、3 ブース) ※身体機能を考慮して3 つのブースがある。 ・・・L 型手摺り付きトイレ、肘掛手摺り付きトイレ、折りたたみシート・シャワー室付きの多目的トイレ。 ※失禁時のために、各自の着替えを置いておくロッカーが設置されており、失禁したことを他の人に知られないように配慮。 ・台所 1ヵ所 ・居間兼食堂 1ヵ所(53.46 ㎡) ※下肢障がいの利用者の移動能力を保持するために敢えて32畳の広めの居間を用意した。居間にも1 ヵ所洗面台があり、居間の雰囲気を壊さないように、扉を付けて見えないように工夫されている。 ・洗濯乾燥室 10 畳 洗濯機3台。(他に2 階に1 台設置) ※浴室の脱衣所とつながっていて、脱いだ衣類をすぐに洗濯にまわすことができる。 ・世話人室 2 室 ・バルコニー 32 畳 バーベキューパーティもでる |

| 環境 | 新興住宅地と市民憩いの散歩道である「水車あやめ川公園」に隣接しており、散歩時にはエゾリスやマガモ、野の花に出会うことができる。あやめ川公園の小川には車椅子で入ることもできる。 |

【2】開設の経緯

| <開設に至る理念> | |

| ・ | 「伊達肢体不自由児者父母の会」の強い要望を受け、「社会福祉法人 伊達コスモス21」が中心となり実行委員会を結成し、どんなに重度の重複障害者の方でも、養護学校卒業後は施設や病院ではなく、生まれ育った伊達の町で暮らすことができるようにしてあげたいという親の熱意と、福祉はニーズを受け止めるという伊達コスモス21 の理念が一つとなり、開設に至った。 |

| <建設用地の確保> | |

| ・ | 新築で建物を建設するために、建設用地を5~6 ヵ所探した。不動産会社にも相談したが、300 坪もある宅地はなかった。結局、野ぶどうの裏に住んでいる方が所有していた田んぼの土地を譲ってもらった。その方は、子ども達におたまじゃくしを捕まえたりして遊んでもらうために田んぼを作っていたが、広い土地が必要だと困っているのを見て、1 坪3 万円、300 坪900 万円で譲ってくれた。 |

| <建築資金の調達> | |

| ・ | 建築費用は、約6,600 万円。運営主体の法人が3,000 万円、北海道地域政策総合補助金を利用し伊達市から2,000 万円(道1/2、市1/2)の助成が出た。残りの2,500 万円は金融機関から借り入れた。入居利用する方の親から出してもらうということは一切行わなかった。 |

| 外観 | 居間 |

|

|

| 居間にある洗面所 | 窓際には床下からの暖房 |

|

|

| 風呂場 | 脱衣所:各自のシャンプーなどが置いてある |

|

|

| トイレ:折りたたみシート・シャワー室付きの 多目的トイレ |

各居室前の照明付きニッチ(くぼみ):自分の部 屋の目印として各自で飾りつけ。表札がわり。 |

|

|

| バルコニー | 廊下 |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <運営費の構成(平成19 年度実績)> | |

| ①居住者からの家賃・管理費 725 万円 ②自立支援法による収入 5,502 万円 (ケアホーム868 万円、ホームヘルプ4,634 万円) 合 計 6,227 万円 |

|

| <個人負担> | |

| 家 賃:2 万8 千円 管理費:1 万5 千円~2 万円 :夏期と冬期の光熱費の関係で変動 ※電気や水道のメーターは一括で、請求に対して居住者で割って負担 食 費:個別の利用状況に応じて負担(月額平均約16,000 円) ※入居者の親が畑を持っていて、獲れたものを持ってきてくれたりすることも多く、他のホームに比べ高くない その他の費用 日用品費 2 千円 備品等使用料 2 千円 ※家電などを購入する際に使うために貯蓄しておく |

|

| <運営上の工夫> | |

| ・ | 家事援助を中心とした常勤世話人を2 名配置。夜間支援体制も支援者を2 名配置。夜間宿直の人は1階と2階に分かれて泊まり、1階に泊まる人は野ぶどうの入居者9 名の担当。2階に泊まる人は、管理宿直の役割。入居者を守るために、警備会社と契約もしている。 |

| ・ | ホームヘルプサービスは、7 時から20 時45 分までの日中活動支援サービス以外の時間帯に提供している。利用者は月平均約250時間の支給量を利用している。 |

| ・ | 野ぶどう専従の常勤のヘルパーを11 名配置。不足分は指定障害福祉サービス事業所「サポートハンズころころ」の登録ヘルパーを入れている。登録ヘルパーは在宅の障がい児・者のところにも入るが、だいたいは固定の登録ヘルパーが野ぶどうに入る。 |

| ・ | ボランティアが1 名いる。看護師を退職された方で、胃瘻など医療的ケアを受けている方のために、月~金曜日の夕食後に来てくれている。 |

| ・ | 周囲への理解を得るために、「野ぶどう」ができる前に周辺の居住者にあいさつをしてまわった。 |

| <支援の上での配慮> | |

| ・ | ヘルパーの適正を把握するために、採用後に野ぶどうの方が利用している日中活動支援事業所である「ふみだす」で数ヶ月働いてもらっている。利用者のことを考えると、知らない人が自分の体に触れるのではなく、知っている人が自分の体に触れる方が良いと思う。しかし、事前に働いてもらうためには、その分の人件費も当然かかる。 |

| ・ | 利用者1人1人のサポートブックを作成し介助者が変わっても利用者に安全で適切な支援・介助が提供できるようにしている。 |

| ・ | 五感からの情報や刺激を大切にしており、釣り船や磯遊び、ロープーウェイなどの体験を組んでいる。また、通所時もなるべく送迎車を使わず、天気の良い日はヘルパーが1人1人について車椅子で通所している。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| <医療的ケアの制限> | |

| ・ | 障害者自立支援法の理念は、障害の程度に係わらず、地域で暮らしたいという本人や、その家族のニーズを受け止め叶えていくことだと思うが、吸引や胃瘻、浣腸や膀洗等の医療的ケアの必要な方々の支援を医療法で括ろうとするため、医師や看護師の配置されているところでなければ暮らせないことになる。 |

| ・ | 例えば、野ぶどうの方が施設に入れるかというと、全て断られる。やはり医師のいるところでなければならないが、病院に行くと行動が管理されてしまい、休みの日に町に出かけるなどができなくなる。医療的ケアの必要な方でも、地域で自立した生活を送るために早急な解決が望まれる。 |

| <人材の確保> | |

| ・ | 野ぶどうの入居者は、全員が認定区分6 であり、日常生活はホームヘルプを利用し、1対1 のサービスを提供しているため、有資格者が必要となる。一般の職種とは違い、利用者の方々のライフスタイルに沿ったサービスを提供するので、早朝や夜間にも勤務が必要だったりするので、マンパワーを確保することが難しい。 |

・ホームページ: なし

事例9 笑い太鼓グループホーム「パークサイド」(愛知県豊橋市)

【1】住まいの概要

| 名称 |

笑い太鼓グループホーム「パークサイド」 |

| 運営主体 | 「笑い太鼓」家族会 |

| 開設年月日 | 2004 年3 月1 日(生活を開始。制度・事業としての申請は未定) |

| 居住者数 | 男性3 人(20 代、30 代、40 代各1 人) |

| 居室の状況 | ・鉄筋コンクリート2 階建160 坪(土地・建物含む)。 ・以前まで証券会社の独身寮として使われていた。 ・個室は1 階と2 階合わせて12 部屋(各4.5 畳、収納付き)。 ・建物の左側(玄関のある方)が建設された後、建物右側(1 階の手前部分が駐車スペース)が増築された。 ・裏には庭があり、家庭菜園ができる。 |

| 共有スペース | ・居間(食堂) 1 か所(約10 畳) ・風呂場 2 か所(2~3 人で使用できる広い共用タイプ1 か所、一般家庭サイズ(住み込みの寮母用として使われていたと思われる)が1 か所) ・洗面所 2 か所(洗面台が横に3 つ並んだものが1 階と2 階に1 か所ずつあるほか、風呂場付近とトイレ付近にもそれぞれ1台ずつ設置されている) ・トイレ 3 か所(個室が2 つ並んでいるタイプで1 階と2 階に1 か所ずつと、一般家庭用トイレ(住み込みの寮母用として使われていたと思われる)1 ヵ所) ・台所 1 か所(約6 畳、中央に広い調理台が設置されている) |

| 環境 | 豊橋駅から豊橋鉄道(路面電車)で18 分の「競輪場前」駅から5 分程歩いた住宅地に建てられている。工房笑い太鼓から徒歩10 分程度なので、作業所へ通うのにも便利である。病院や商店も近く生活の便はよい。 |

【2】開設の経緯

|

<高次脳機能障害のための小規模作業所からの出発> <一人暮らしの訓練> <物件の購入> |

<NPO法人笑い太鼓の概要>

2006 年5 月に発足後、10 月から豊橋市の地域活動支援事業として、地域活動支援センター笑い太鼓を運営してきた。利用希望者の増加に伴い、2008 年4 月、自立支援法に基づく多機能型事業所「高次脳機能障害者支援センター」(生活介護、就労継続(B)、就労移行)に移行した。小規模作業所時代と同じく、豊橋市のほか、東三河を中心に、名古屋市や静岡県など他の自治体から通ってくる人が約3分の1 程度いる。作業所の道路を挟んだ向かい側に公園があるが、以前は人影もなく付近の住民も公園付近に治安上の不安を感じていたが、作業所に人が出入りするようになって、夜間も安心して道路を歩けるようになったという声が聞かれている。豊橋市からは「こども110 番の家」として緊急避難所の登録の依頼も受けている。

| 高次脳機能障害者支援センター「笑い太鼓」(現在) 初代の作業所「ヤモリクラブ」 | |

|

|

| 高次脳機能障害者支援センター 作業所の様子 |

グループホーム外観 |

|

|

| グループホーム外観(裏庭) | 玄関(下駄箱) |

|

|

| 階段 | 居間 |

|

|

| 台所 | 洗面所 |

|

|

| トイレ | 風呂場 |

|

|

| 居室 | 廊下 |

|

|

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> 現時点では公的な補助は受けていない。どういった制度を使っていくか検討中。 |

| <運営費の構成(1 年間)> ①居住者からの家賃・管理費 未定 ②市からの補助金 未定 ③寄付金 未定 合 計 未定 |

| <収支の状況> 土地・建物の購入額 4,000 万円 後援会会費の積み立て 2,000 万円 ローン(家族会の名義) 2,000 万円 〈将来的に見込んでいる収入〉 入居者からの家賃、宿泊者からの宿泊料(作業所の通所者などを対象に1 泊3,000 円くらいを予定)、1 階の空きスペースの地域への貸し出し等 |

| <個人負担(予定)> 家 賃:5~6 万円を予定(管理費・水道光熱費込み障害者年金6~8 万円と作業所工賃約1 万円程度の収入でやりくりできるように金額を設定する予定) 食 費:個別の利用状況に応じて負担 その他:3,000 円(世話人に対する支払い) |

| <その他> 社員寮の時代に使われていた家具や機材などが多く残っており、使えるものはそのまま再利用している。今後、必要に応じて家財道具を購入したり、改修なども入れていく予定。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

|

<地域からの理解> <高次脳機能障害の特性と支援の課題> <グループホームでの生活> <ヘルパーサービス事業所設立に向けて> |

・ホームページ:(NPO 法人笑い太鼓) http://www.tees.ne.jp/~waraitai/

【1】住まいの概要

| 名称 |

身体障害者の生活の場 まちなか |

| 運営主体 | 特定非営利活動法人自立生活支援センター富山 |

| 開設年月日 | 2005 年1 月22 日 |

| 居住者数 | ・50 代男性2 人、30 代女性1 人、計3 人 ・開設当初は、女性に入居者を限定していたが、現在は、男性の入居も認めている。 |

| 居室の状況 | ・2 階一戸建て、占有面積182.17 ㎡(奥に細長い作りの旧民家を改修)。 ・6DK、入居者居室はフローリング。サポーター(世話人)室は和室。 ・個室は6 部屋あり、5 部屋が入居者(体験入居含む)用(1 階に8 畳が2室、2 階に6~6.5 畳が3 室)。残り1 部屋はサポーター(世話人)室として使用している。 |

| 共有スペース | ・玄関 1 か所(入り口は段差昇降機で中に入れるようにしている。ドアは引き戸で、靴を脱ぐスペースをつくらず、床との段差をなくしている。) ・台所(食堂) 1 か所(8 畳程度) ・風呂 1 か所(浴槽は埋め込み式) ・洗面所 1 か所 ・トイレ 2 か所(1 階:手すりはね上げタイプ、2 階:手すり固定タイプ) ・エレベーター 1 基(車椅子対応) ・冷蔵庫、洗濯機は共用 |

| 環境 | ・徒歩数分のところに、車椅子で乗降できるバスのバス停があり、そこからバスでJR「富山」駅まで10 分程度で行くことができる。付近には中央病院や商店などもあり生活の便が良い。 ・「まちなか」開設後、富山市内にはもう1軒身体障がい者のグループホームが開設され、平成21 年4 月にさらに1軒開設予定。富山市では、施設や親元からの地域移行においては、グループホームよりも一人暮らしをする身体障がい者の方が多い。 |

【2】開設の経緯

|

<開設のきっかけ> <物件探しと住宅改修> |

| 外観 | 玄関:段差昇降機付き |

|

|

| 玄関からの廊下 | 台所と食堂 |

|

|

| 居室 | トイレ |

|

|

| 洗面所 | 風呂場:浴槽は埋め込み式 |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

|

<公的な制度・事業> <運営費の構成(1 年間)> <収支の状況> <個人負担> |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

|

<地域における理解の浸透に向けた取り組み> <グループホームでの生活> <体験入居> <NPO法人の活動> ■課題等について <維持・運営費の問題> |

・ホームページ:http://www1.odn.ne.jp/~adu40180/

【1】住まいの概要

| 名称 |

すまいるはーと |

| 運営主体 | 特定非営利活動法人ぴのきお |

| 開設年月日 | NPO 法人設立:2008 年9 月10 日、ホーム開設:未定 |

| 居住者数 | (予定)男性3 人、女性1 人 計4 人 |

| 居室の状況 | 2 階建て一戸建て。5LDK。玄関前と横には駐車スペースがあり、入口には手作りのスロープが取り付けられている。個室は5 室あり、各4.5~6 畳。 うち4 室が入居者用、1 室は現在、宿泊訓練用に使用している。 |

| 共有スペース | 居間(食堂) 1 か所(10 畳程度) 風呂 1 か所 洗面所 2 か所(1 階と2 階に各1か所) トイレ 2 か所(1 階と2 階に各1か所) 台所 1 か所(対面式3 畳程度) |

| 環境 | JR 米子駅から車で10 分程度の閑静な住宅街にあり、バス停やスーパーマーケットなども近く、生活の便は良い。 |

【2】開設の経緯

|

<任意団体「ピノキオの会」からの取組み> <任意団体からNPO法人化へ> <物件探し> <住宅改修(予定)> <入居者の事前準備> |

| 外観 | |

|

玄関:車いす用のスロープ(手作り)がある  |

| 玄関 | |

|

|

| 風呂場(リフター設備など改修予定) | 洗面所(改修予定) |

|

|

| 階段(昇降機を設置予定) | |

|

居室 |

| 居室 |  |

|

【3】運営上の工夫・収支状況

| <公的な制度・事業> 検討中 <運営費の構成(1 年間)> 当面の運営資金は入居者4 人の親が支出するほか、公的制度の補助等を検討している <収支の状況> 開設準備中のため未定 <個人負担> 家賃 金額未定(一律で徴収予定) 水道光熱費 金額未定(一律で徴収予定) 食費 金額未定(一律で徴収予定) |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

|

<ホームの運営方法について> <人材の確保とケア内容> <運営者について> |

・ホームページ: (未定)

【1】住まいの概要

| 名称 |

フロンティア |

| 運営主体 | 個人所有 |

| 開設年月日 | 2005 年5 月 |

| 居住者数 | ・入居者は女性に限定 ・3 人 |

| 居室の状況 | ・居室は6 室(すべて個室) ・居室はすべて2 階にあり、ホームエレベータまたは階段で昇降 ※1部屋は、ヘルパーの宿泊用に使用 ・5 室全室にミニキッチン付 ・4 室にユニットバス(お風呂とトイレ)、2 室はトイレのみ(ユニットバス・トイレはバリアフリー仕様ではない) |

| 共有スペース | 居間(食堂) 1 か所(10 畳程度) 風呂 1 か所 洗面所 2 か所(1 階と2 階に各1か所) トイレ 2 か所(1 階と2 階に各1か所) 台所 1 か所(対面式3 畳程度) |

| 環境 | 閑静な住宅街の中にあり、最寄の地下鉄駅までタクシーで10 分程度。 |

【2】開設の経緯

|

居住者のA さんの母親が、フロンティアのオーナーと親戚関係にある。A さんの養護学 校高等部卒業が近づき、将来のことを考えたときに、親亡き後もA さんに地域での生活を続けさせたいと考えていた。 【開設に当たっての人材さがし】 |

| 写真1:玄関 | 写真2:共有の台所・リビングダイニング |

|

|

| 写真3:共同の浴室 | 写真4:共同の洗面所 |

|

|

| 写真5:共同の洗濯室 | 写真6:共同のトイレ |

|

|

| 写真7:ホームエレベータ | 写真8:2 階 各居室入り口 |

|

|

| 写真9:居室 | 写真10:居室のミニキッチン |

|

|

| 写真11:個室のユニットバス | 写真12:救助袋(2 階からの避難用) |

|

|

| 写真13:階段(普段はスタッフのみが利用) | 写真14:スタッフ用玄関 |

|

|

【3】運営上の工夫・収支状況

|

<公的な制度・事業> 公的な制度・事業は全く利用していない。 <運営費の構成(1 年間)> <収支の状況> <個人負担> <運営上の工夫> ○3 人の入居者それぞれに1 対1 でヘルパーがついているが、3 人のうち1 人は、ヘルパー2 人での入浴介助が必要なため、入浴時間帯には、4 人のヘルパーが「フロンティア」内にいることになる。 ○夜間のケアが必要なのは3 人のうち2 人。フロンティア開設当初は「パーソナルケアア シスタンスサービス」という事業所の制度外サービスで対応していた。 ○現在は、夜間にヘルパーが一人フロンティアに宿泊し、2 人のケアを行っている。制度 上は、1 人の対象者につき1 人のヘルパーがつくのが原則であるが、そうすると支給時 間数が不足するので、行政担当者と相談・協議の上、1 人には「0~3 時」、もう一人に は「3 時~6 時」にヘルパーがつくという形にしている(ケア時間のシェア)。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| ○サービス利用に制限があること | |

| ・ | 札幌市では、最大でも330 時間/月の支給量しか認められない。 |

| ・ | 本来であれば、週末も含めて毎日住まいで生活したいと思っているが、週末は実家に帰ることによって、支給時間の不足を家族が補っている。 |

| ○入居者の負担 | |

| ・ | 3 人の利用者とも、定期受診やリハビリテーションが必要なため医療費がかかり、また、積雪期はタクシーでの移動が多くなり交通費がかかる。その他、フロンティアの家賃やサービス利用料など、すべて個人が障がい福祉年金から負担していて、貯金までできない状況。 |

| ○バリアフリーの問題 | |

| ・ | 2 階部分が居室であり、ホームエレベータを設置しているため普段の行き来は問題ないが、非常時には「救助袋」で2 階から滑り降りることになっている。年2 回、救助袋を使っての避難訓練を実施しているが、車いす利用者には難しく、スタッフがおんぶして階段を下りることになる。 |

| ・ | 住まいを設計した頃は、A さんが立位で台所に立つことが可能であったため、個室のキッチンが高めになっている。車椅子では使いづらい高さとなっている。また、個室のユニットバスもバリアフリーではなく、入居者のうち2 人は、共同の広い浴室を利用している。今後、車椅子の入居者が新たに加わった場合、共同の浴室の利用頻度が増え、個々の入浴時間の短縮などを考える必要が出てくる。 |

| ・ | 居室内に「非常呼び出しボタン」が設置されており、入居者がボタンを押すと、ヘルパーの寝泊りしている部屋でコールがなるようになっている。しかし、そのボタンは壁に固定されていて、部屋によってはベッドから離れた位置にある場合もあり、ほとんど使われていない。 |

| ○入居者の募集 | |

| ・ | 現在、空室が2 室あるが、積極的な入居者募集はしていない。 |

| ・ | しかし、共同住宅としてハローページに掲載されているためか、春になると近くの高校に進学する学生から下宿の問い合わせがある。 |

| ・ | 女性であれば、障がいのあるなしに関わらず誰でも入居を受け入れるのだが、障がい者への理解があり、福祉に関心のある人でなければ、続かないと思う。 |

| ・ | 以前、ヘルパーが入居していたことがあったが、ヘルパーとしての業務と、入居者としての手伝いの線引きが難しく、ヘルパー・入居者ともに混乱した。 |

| ・ | 地域生活を始める前の「お試し」「体験」の場として利用してもらうこともある。積極的に募集はしていないが、口コミで申し込みがあり、以前、知的障がいの方が1~2 週間滞在したことがあった。個室の水道光熱費などの実費+1泊2,000 円程度の使用料で利用してもらう。その方は、体験の後、一人暮らしをはじめた。 |

| ○居住者のお世話をする人や、ボランティアの確保 | |

| ・ | この住まいだけでなく福祉サービス全体の課題だが、障がい分野のヘルパーは賃金も低く、いくら仕事に魅力があっても、気持ちだけではこういった仕事は続かない。よい人材を確保するためにも、賃金を含めた待遇の改善が必要だと思う。 |

| ○今後の運営の引継ぎ | |

| ・ | 建物の維持管理費について考えなくてはならない。 |

| ・ | ケアホームやグループホームなどの制度に乗ることも考えた。制度にのることによって継続した運営が可能だろうが、逆に介護体制等で制約も増え、入居者が望む生活が送れなくなるのではという心配がある。 |

| ○入居者自身の思い | |

| ・ | 入居者たちが、フロンティアでの生活について意見交換するための「フロンティア自治会」を組織し、2 年位前から不定期ではあるが、2~3 ヵ月に1回の頻度で、ヘルパーを交えて食事会を兼ねた会合を持っている。 |

| ・ | フロンティアでどんな生活を送りたいのか、一緒に暮らす中で、不満や改善したいことはないか、ざっくばらんに話す場としているが、なかなか本音は出てこない。 |

| ・ | ヘルパーが個別に話をきくと、いろいろ話が出てくるので、お互いに遠慮というか「大人の配慮」で口に出さないのかもしれない |

| ・ | 一方で、現在の生活や今後について「わからない」「がんばってる」など、受身の受け答えが多い。これまで自分自身のことについて自ら選択する機会が少なかったからかもしれない。 |

| ・ | フロンティアの将来的な運営のあり方についても、本人たちの「自分たちはこうやって住みたい」という思いがもっと出てきてほしい。 |

| ○地域住民との交流 | |

| ・ | フロンティアの共有スペースを利用して、地域の人たちとの交流が企画できれば。広いキッチンがあるので、地域の人たちとごはんをつくって一緒に食べる、というような活動ができたらいい。 |

・ホームページ:なし

(参考事例) ※グループホーム・ケアホームへの肢体不自由者の入居

グループホーム あさがお (北海道七飯町)

【1】住まいの概要

| 名称 |

グループホーム あさがお |

| 運営主体 | 社会福祉法人道南福祉ねっと |

| 開設年月日 | 2006 年10 月1 日開設 |

| 居住者数 | 身体障がい者1 名、知的障がい者1 名、精神障がい者1 名 |

| 居室の状況 | 2 階建て ・全個室 |

| 共有スペース | ・風呂1ヵ所 ・トイレ1ヵ所 ・キッチン・ダイニング 1ヵ所 |

| 環境 | 町内住宅街の中にある。 |

【2】開設の経緯

| ・ | 元養護学校教員が重度の障がい者も地域の中で暮らしていけるようにとの思いから、日中活動の場として無認可の共働作業所ToMo ハウスを立ち上げた。 |

| ・ | 障がい者の親の声としては、入所施設のほうが安心であり、街中の施設等に通ったり、グループホーム入居に不安を感じる声があったが、当初はすぐに利用者がいなくてもすべての当事者が地域で生きていくことができる体制をまずはつくろうということで立ち上げた。 |

| 写真1:外観 | 写真2:洗面脱衣室と風呂場入り口 |

|

|

|

【3】運営上の工夫

| <公的な制度・事業> ・障害者自立支援法による一体型グループホーム・ケアホームとして運営。 <運営上の工夫> ・入居者は、身体障がい、知的障がい、精神障がいの3 名で、生活支援員が支援を行うだけではなく、入居者同士が手伝ったり相談相手になるなど、お互いにサポートし合っている。 ・障がいの程度が同じ人を集めた場合、サポートする側は介護しやすいが、さまざまな障がいの人がいることで、入居者もサポートする側も、お互いのことについて学びあえる。 ・建物自体は特別にバリアフリー化はしていない。不便なところは入居者がお互いに安全に注意しながら手伝っている。障がいにとらわれずに、お互いにできるところを手伝いあうことで、「心のバリアフリー」に役立っている。 ・自分専用の部屋もあり、みんなで一緒にご飯を食べる場所もある。一人で住むことの良さと同時に、共に生きていくことを学ぶ機会が確保でき、人と人との関係を構築するという経験ができる。 |

【4】現状と課題、今後の方針・方向

| ・身体障がい者手帳しか持たない方は、障がい者自立支援法のグループホーム・ケアホーム制度の枠から外れてしまうことになる。現在は制度の枠外で特別に入居を認めてもらっているが、今後、現行制度を活用して、本人が地域生活を継続できる方法を考える必要がある。 ・重度の身体障がい者の場合、個人でホームヘルパーを利用するよりも、ケアホームで職員の充実を図ったほうが、費用的には効率が良いのではないか。今後、重度の身体障がい者が地域の中でケアホームを制度として利用できるように、制度の整備を望みたい。 |

・ホームページ:(道南福祉ネット)http://www13.plala.or.jp/nanaenet/index.html#news