第1部 平成20 年度プジェクト全体の報告書(概要)

第 1 部では、平成20 年度のプロジェクトについての概要を述べることとする。尚、平成20年度のプロジェクトに先立ち、東大阪市が平成19 年度に行ってきた活動を前提としているので、それについて概略を述べた上で、平成20 年度の概要報告を行う。

第1章 発達障害児(者)に対する支援システムの構築プロジェクトの目的・実施

1.問題意識

「平成 20 年度 発達障害児(者)に対する支援システムの構築プロジェクト~発達障害に対する児童からの早期発見・早期支援のあり方研究~」(以下、本プロジェクトとする)の実施決定に当たり、まずは東大阪市(以下、本市とする)の保健・福祉・教育関係機関または部署の関係者が集まり、現在感じている発達障害児(者)についての問題意識について意見交換を行った。

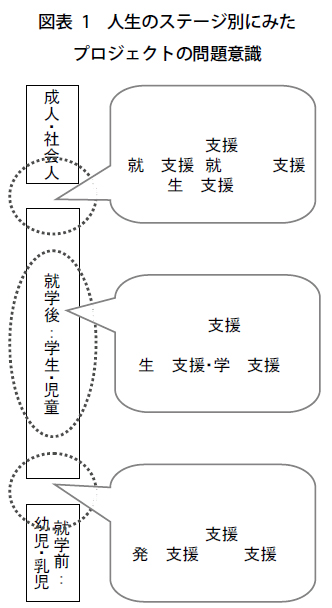

そこで出された意見をまとめたのが、図表 1 である。この図は人生のステージを「就学前:幼児・乳児」、「就学後1:学生・児童」、「成人・社会人」の3 つに分けて図にしたもので、今回の問題意識はこの図の中の①~③に集約された。加えて、それぞれの人生のステージの中で支援を続けている機関や団体同士の連携による支援システムが構築されていないことも課題であることが分かった。

本プロジェクトでは、今後、支援システムを構築していくにあたり、その方法論を探るため、昨年度に本市で行ってきた活動に加え、本年度においてプロジェクトを実施することにより、発達障害児(者)の支援の現状または実態把握を行い、支援のあり方を探る検討を行うこととした。

2.本プロジェクトの目的・手法

(1)本プロジェクトの目的

本プロジェクトの目的を、大目的・中目的・小目的の3 つに分けて考えることとした。

1)大目的:将来の目的

発達障害児に対する支援システムの構築:発達障害児(者)における自助・共助・公助システム構築)。

2)中目的:本プロジェクト期間内の目的

平成19 年の活動に加え、本市の関係部署だけでなく、民間機関とも連携して行う。そして、本プロジェクトにおける2 つの調査の実施と調査担当者会議および検討委員会での議論、先進事例都市の見学等から、本プロジェクトの成果および評価を行う。

3)小目的:中目的を目指すことにより得られる副次的効果

行政内連携、民間団体間の連携、行政と民間の連携のつながりづくりの第一歩とする。

1 ここでいう就学後とは、就学期と同様の意味であり、就学前との対比語として使用している。

(2)目的達成のための手法

本プロジェクトは、行政および民間NPO 等との連携によって行う。行政と民間の連携を本プロジェクトの手法としたのは、一人一人を見てほしいという確固たるニーズと、その手法・関わり方・サービス提供方法などの多様化するニーズに、従来の行政機関によるサービスのみでは追い付かないため、民間のもつ専門性を活用し、行政・民間を問わずに応えていくことが求められているからである。

(3)本プロジェクト推進における前提と推進方法について

本プロジェクトは、上述の通り、平成19 年度に本市が行った活動を前提とし、平成20 年度の本プロジェクトを推進していくこととした。

①平成19 年度に東大阪市が行った活動

a)民間支援団体のネットワーク化

b)発達障害・地域サポーター養成研修開催(教育委員会学校教育推進室と協働による開催)

②平成20 年度に東大阪市が行ったプロジェクト内容

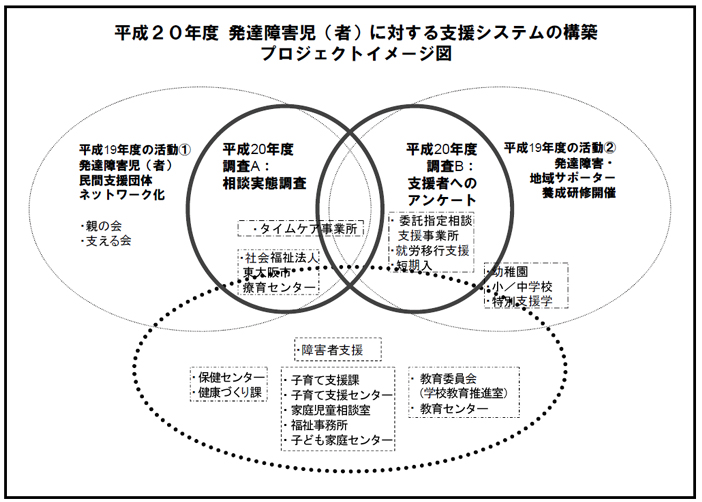

以下の調査A およびB に関しては、図表 2 を参照のこと。

a)調査A:相談実態調査(主に就学前・小学生:一部、中学生も含む):集計結果は第2 部第1 章に記す。

b)調査B:発達障害児・者支援者アンケート結果(中学生以上):集計結果は第2 部第2 章に記す。

c)調査に基づく、調査担当者会議および学識経験者等が参加した検討委員会での検討議事録:結果は第2 部第3 章に記す。

d)先進都市事例視察(2 ヶ所)の感想等<川崎・山梨グループ、札幌・小樽グループ>:結果は第2 部第4 章に記す。

e)調査担当者の所感等:結果は第2 部第5 章に記す。

③20 年度のプロジェクトの推進方法について

1)①の活動を、②の調査担当者に説明を行う。

2)②で行う2 つの調査と、調査担当者および検討委員会における調査評価会議の実施

3)調査担当者および検討委員会にて、先進都市事例視察参加希望者の募集

2 つの調査会議に関係する調査担当者が出席し、プロジェクトの説明、実施要項、実施への協力、実施後の評価などを議論するための検討委員会の設置について説明した。

調査担当者会議には2 つの調査担当者全員が出席を行い、かつ、検討委員会の中にも調査担当者数名が参加することとなった。

3.本プロジェクト全体イメージと本報告書の構成について

(1)本プロジェクト全体のイメージ図

図表 3 がプロジェクト全体のイメージ図である。前述のように、平成19 年度に東大阪市が行った活動を細線で、平成20 年度に本市が行ったプロジェクト内容を太線で表し、これらにかかわった機関・団体等を点線で同時に表している。

図表 3 平成20 年度 発達障害児に対する支援システムの構築プロジェクトイメージ図

(2)本報告書の構成

本報告書は第1 部と第2 部から成り立つ。プロジェクトの概略として、本報告書の第1 部を提出する。第2 部は第1 部の詳細とする。最終的な報告書は、3 分冊にして提出する。

4.平成19 年度の東大阪市での活動

(1)平成19 年度の活動①:発達障害児(者)民間支援団体ネットワーク化

ここでは、プロジェクトの3つの柱の1つめである、プロジェクト①発達障害児(者)民間支援団体ネットワーク化プロジェクトの実施過程とその結果・成果について述べることとする。

①ネットワーク会議の参加者

障害者支援室や教育委員会で知りえる発達障害児(者)の親の会・支える会等に声をかけるべく、団体名を抽出した。その結果、以下の11 団体に平成19 年8 月下旬に呼びかけを行い、いずれの団体も出席との連絡をいただいた。団体名は以下の通りである。

・東大阪自閉症児と家族の会ファミーユ

・大阪ADHD を考える会のびのびキッズ

・まんぼーくらぶ

・東大阪でへへクラブ

・大阪LD 親の会おたふく会

・東大阪手をつなぐ親の会

・発達障害を地域で支える会@東大阪

・特定非営利活動法人東大阪発達障害支援の会ピュア

・特定非営利活動法人 いちばん星

・鴻池おもちゃ図書館「にこにこ」

・大阪精神科診療所協会東大阪ブロック会

尚、委託指定相談支援事業所8 ヶ所については、別途機会に呼びかけを行うこととした。尚、ネットワーク化の目標として、1 つの成果物(「発達障害児(者)民間支援団体および行政機関一覧」)の作成を行うこととした。

②ネットワーク会議の開催

以下の日程で会議を開催した。

1)第1 回目:平成19 年10 月2 日(火)午前10 時~12 時

本プロジェクトの全体説明、①発達障害児(者)民間支援団体ネットワーク化プロジェクトの説明、目標としたい成果物の案(一覧表の作成)の提示、およびこれらに関する意見と質疑応答を行った。

2)第2 回目:平成19 年11 月14 日(水)午前10 時~12 時

第1回目は医療機関(大阪精神科診療所協会東大阪ブロック会)を除く参加者へ説明を行ったので、親の会・支える会等とブロック会の交流を図るため、会議を設けた。またこの日に、一覧表に掲載する原稿の具体的な大きさや内容についての説明を行った。

原稿の大きさ:親の会・支える会・ブロック会・・・85mm×85mm

委託指定相談支援事業所・・・・・・63mm×85mm

行政機関については事務局にて作成することとした。

記載内容:団体名、連絡先(住所・電話/FAX・メール)、HP(あれば)、代表または担当者、団体の活動内容等。文字文量は適宜調整、フォントや画像の使用に関する注意点の説明。

3)第3 回目:平成20 年1 月30 日(水)午前10 時~12 時

この日までにやり取りした原稿を用いて、事務局側で一覧表のたたき台を作成し、全員で検討を行い、修正を行った。会議終了後も、何度かFAX 等でやり取りを行ったり、内部調整を行った結果、最終的には3 月末に完成させた。

③ネットワーク会議の成果と配布先

1)ネットワーク会議の成果

上記の過程を経て、「発達障害児(者)民間支援団体および行政機関一覧」を作成した(報告書の別紙参照)。実物はA3 両面2 つ折りで、市役所にて白黒にてマス刷りを行った。

2)配布先

「発達障害児(者)民間支援団体および行政機関一覧」は、図表 4 の通り配布を行った。

図表 4 「発達障害児(者)民間支援団体および行政機関一覧」配布先(当初配布予定部数)

| No | 配布先 | 当初配布 予定部数 |

|---|---|---|

| 1 | 健康福祉局福祉部障害者支援室 | 15 |

| 2 | 福祉部子ども家庭室子育て支援課 | 5 |

| 3 | 教育委員会事務局学校教育推進室 | 5 |

| 4 | 東大阪市教育センター | 5 |

| 5 | 保健所・保健センター | 45 |

| 6 | 子育て支援センター | 15 |

| 7 | 福祉事務所福祉係 | 15 |

| 8 | 東大阪市家庭児童相談室 | 5 |

| 9 | 東大阪市療育センター | 5 |

| 10 | 大阪府子ども家庭センター | 5 |

| 11 | NPO 法人いちばん星 | 5 |

| 12 | NPO 法人 東大阪発達障害支援の会ピュア | 5 |

| 13 | 大阪LD 親の会「おたふく会」 | 5 |

| 14 | まんぼーくらぶ | 5 |

| 15 | 東大阪でへへクラブ | 5 |

| 16 | 発達障害を地域で支える会@東大阪 | 5 |

| 17 | 「大阪ADHD を考える会」 のびのびキッズ 東大阪支部 | 5 |

| 18 | 東大阪市自閉症児と家族の会 ファミーユ | 5 |

| 19 | 鴻池おもちゃ図書館『にこにこ』 | 5 |

| 20 | 東大阪市手をつなぐ親の会 | 5 |

| 21 | 大阪精神科診療所協会東大阪ブロック会 | 15 |

| 22 | 障害者相談支援センターわっトライ! | 15 |

| 23 | 障害者生活支援センター | 15 |

| 24 | 地域生活支援センターふう | 15 |

| 25 | 自立生活支援センターわくわく | 15 |

| 26 | 自立支援センター『ぱあとなぁ』 | 15 |

| 27 | 花園生活支援センター | 15 |

| 28 | 障害者生活支援センターあいん | 15 |

| 29 | 障害者生活支援センター第二東福 | 15 |

| 計 | 355 |

(2)平成19 年度の活動②:発達障害・地域サポーター養成研修開催

主に東大阪市在住の市民に、地域または幼稚園・学校等の現場で発達障害児(者)の手助け活動を行ってもらえるよう、発達障害について学ぶ機会を設けた。

①募集・応募について

1)対象者

参加対象者は、主に東大阪市内の一般市民と、府内の大学生と設定した。

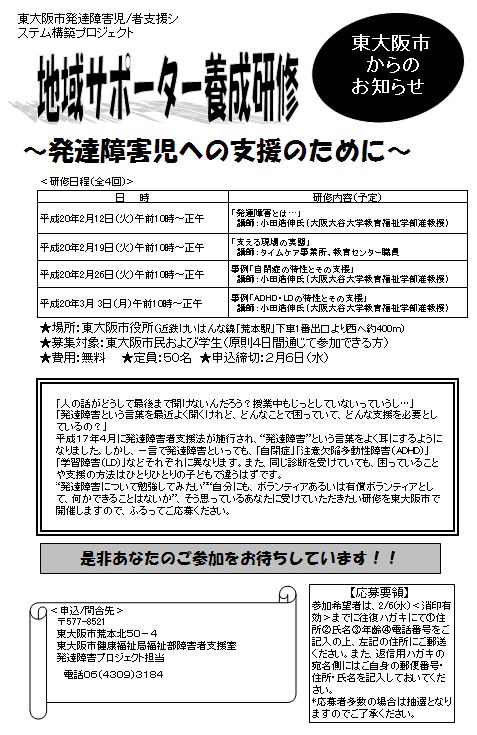

2)チラシ(図表 5 参照)の配布・掲示等の依頼

a)学校園

平成20 年1 月10 日(木)に東大阪市内の学校園長会にて説明を行った。

b)大学

平成20 年1 月17 日(木)18 日(金)にて、府内10 大学を訪問した。訪問先大学は以下の通りである。

大阪商業大学、大阪樟蔭女子大学、近畿大学、東大阪大学、桃山学院大学、大阪大谷大学、四天王寺国際仏教大学、大阪教育大学、関西福祉科学大学、常磐会学園大学

また、平成20 年1 月23 日(水)に、関西の55 大学に郵送した(図表 6 参照)

c)市政だより

市政だより平成20 年2 月1 日号にて募集案内を掲載した。申込方法は往復はがきとした。

図表 5 地域サポーター養成研修募集チラシ

図表 6 チラシを配布した大学の一覧

| No | 大学名 | No | 大学名 | No | 大学名 |

| 1 | 立命館大学 | 21 | 大阪工業大学 | 41 | 大成学院大学 |

| 2 | 関西大学 | 22 | 大阪教育大学二部 | 42 | 梅花女子大学 |

| 3 | 大阪学院大学 | 23 | 大阪市立大学 | 43 | 羽衣国際大学 |

| 4 | 甲南女子大学 | 24 | 摂南大学 | 44 | 阪南大学 |

| 5 | 神戸女学院大学 | 25 | 大阪芸術大学 | 45 | 京都女子大学 |

| 6 | 大手前大学 | 26 | 大阪府立大学 | 46 | 同志社大学 |

| 7 | 武庫川女子大学 | 27 | 英知大学(聖トマス) | 47 | 京都文教短期大学 |

| 8 | 追手門学院大学 | 28 | 大阪電気通信大学(寝屋川キャンパス) | 48 | 大阪成蹊大学 |

| 9 | 帝塚山学院大学泉ヶ丘キャンパス | 29 | 相愛大学 | 49 | 大谷大学 |

| 10 | 大阪成蹊短期大学 | 30 | 京都教育大学 | 50 | 京都外国語大学 |

| 11 | プール学院大学 | 31 | 龍谷大学 | 51 | 京都学園大学 |

| 12 | 関西外国語大学 | 32 | 奈良教育大学 | 52 | 京都ノートルダム女子大学 |

| 13 | 佛教大学 | 33 | 和歌山大学 | 53 | 大阪外国語大学 |

| 14 | 神戸大学(理学部) | 34 | 関西学院大学 | 54 | 大阪総合保育大学 |

| 15 | 京都産業大学 | 35 | 京都女子大学 | 55 | 千里金蘭大学 |

| 16 | 関西女子短期大学 | 36 | 大阪経済法科大学 | 56 | |

| 17 | 大阪成蹊大学 | 37 | 大阪国際大学 | 57 | |

| 18 | 大阪経済大学 | 38 | 大阪体育大学 | 58 | |

| 19 | 同志社女子大学 | 39 | 大阪大学 | 59 | |

| 20 | 大阪音楽大学 | 40 | 大阪人間科学大学 | 60 |

②応募について

全参加申込者は216 名となった。抽選の上、78 名の参加を決定した。実際の研修参加人数については図表 7 の通りである。

図表 7 研修日程・場所および参加人数について

| 回数 | 日程 | 場所 | 参加人数 |

| 第1回 | 平成20 年2 月12 日(火) | 市役所18F 研修室 | 66人 |

| 第2回 | 平成20 年2 月19 日(火) | 市役所18F 大会議室 | 81 人 (19 日は報告者の 関係者12 名含む) |

| 第3回 | 平成20 年2 月26 日(火) | 市役所18F 大会議室 | 66人 |

| 第4回 | 平成20 年3 月 3 日(月) | 市役所18F 研修室 | 68人 |

③研修開催の概略

1)第1 回目:平成20 年2 月12 日(火)午前10 時~12 時

a)テーマ:発達障害とは

b)講師:小田浩伸氏(大阪大谷大学教育福祉学部准教授)

講座終了後、ふりかえりシートを提出してもらった。当日配布したレジメおよび研修記録は別冊の記録を参照のこと。

2)第2 回目:平成20 年2 月19 日(火)午前10 時~12 時

a)テーマ:支える現場の実態

b)講師:タイムケア事業所(NPO 法人ピュア、NPO 法人ぴよぴよ会)、教育センター

講座終了後、ふりかえりシートを提出してもらった。当日配布したレジメおよび研修記録は別冊の記録を参照のこと。

3)第3 回目:平成20 年2 月26 日(火)午前10 時~12 時

a)テーマ:発達障害の特性とその支援 -ナチュラルサポートをめざして-

b)講師:小田浩伸氏(大阪大谷大学教育福祉学部准教授)

講座終了後、ふりかえりシートを提出してもらった。当日配布したレジメおよび研修記録は別冊の記録を参照のこと。

4)第4 回目:平成20 年3 月3 日(月)午前10 時~12 時

a)テーマ:発達障害の理解と支援の実際 -支援の実際と質疑応答(まとめ)-

b)講師:小田浩伸氏(大阪大谷大学教育福祉学部准教授)

講座終了後、ふりかえりシートを提出してもらった。加えて希望者のみ、教育委員会 学校教育推進室による特別支援教育支援員に関するアンケートを提出してもらった。当日配布したレ ジメおよび研修記録は別冊の記録を参照のこと。

④学校教育推進室による特別支援教育支援員アンケートの概要と集計結果

1)アンケートについて

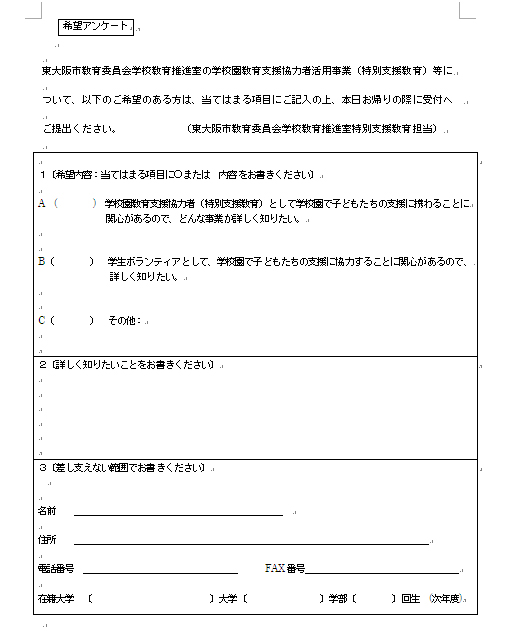

研修の最終日に、教育委員会 学校教育推進室より、特別支援教育支援員についての説明を研修参加者に行い、特別支援教育支援員に対する希望アンケートを実施した(図表 8参照)。

アンケートは当日回収し、学校教育推進室にて集計を行った。今後については、学校教育推進室に引き継いだ。

図表 8 特別支援教育支援員希望アンケート用紙

2)アンケート回収結果について

アンケートの回収結果は図表 9 のようになった。

図表 9 特別支援教育支援員 希望アンケート集計結果

| 選択肢 | 説明 | 回答者数 |

|---|---|---|

| A | 学校園教育支援協力者(特別支援教育)として学校園で子どもたちの支援に携わることに関心があるので、どんな事業か詳しく知りたい。 | 44 人 |

| B | 学生ボランティアとして、学校園で子どもたちの支援に協力することに関心があるので、詳しく知りたい。 | 7 人 |

| C | その他(自由記述) | 6 人 |

| 計(複数回答 2人) | 55 人 |

第2章 調査A:発達障害児(者)の相談実態調査、調査B:発達障害児(者)支援者ア ンケート)の概要について

ここでは、調査A および調査B の記録シートの決定、使用方法、入力方法などについて簡潔に述べる。調査A の結果は第2 部2 章にて、調査B の結果は第2 部3 章にて述べる。尚、本プロジェクトでは、調査担当者会議に加え、調査結果の評価機関である検討委員会を設けた。図表 10 が調査担当者である(一部、検討委員会のメンバーも兼ねている)。

1.調査目的

調査 A の目的:発達障害に特化した相談の実態調査。主に就学前・小学生の相談の実態を調査することとした。尚、一部、中学生も含まれている。

調査B の目的:発達障害児(者)支援者に対すて、アンケート方式により支援者および支援の場の実態および連携等に向けての調査を実施した。主に中学生~成人を対象としている。

2.調査担当者

本年度のプロジェクトでは、18 団体が調査担当者として関わり、調査A および調査B の調査担当を以下のように分けた。

図表 10 調査担当者の法人名称、実施事業名、担当調査記号

| 法人名称 | 相談支援 | 就労移行支援 | 短期入所 | 障害児 タイムケア |

担当 調査 |

|---|---|---|---|---|---|

| 社会福祉法人 東大阪市社会福祉事業団 (東大阪市療育センター) |

○ | ○ | ○ | A | |

| 社会福祉法人 東大阪市社会福祉事業団 (障害児者相談センター わっトライ) |

○ | B | |||

| 社会福祉法人 ひびき福祉会 (障害者生活支援センターひびき) |

○ | ○ | ○ | B | |

| 社会福祉法人 創思苑 (自立生活支援センター わくわく) |

○ | ○ | ○ | B | |

| 社会福祉法人 若草会 (障害者支援センター あいん) |

○ | ○ | ○ | B | |

| 社会福祉法人 青山会 (障害者生活支援センター 第二東福) |

○ | ○ | ○ | B | |

| 社会福祉法人 天心会 (地域生活支援センター ふう) |

○ | B | |||

| 社会福祉法人 鴻池福祉会 (花園生活支援センター) |

○ | B | |||

| 特定非営利活動法人 ぱあとなぁ (自立支援センター ぱあとなぁ) |

○ | B | |||

| 社会福祉法人 若江学院 (若江障害者センター) |

○ | B | |||

| 社会福祉法人 向陽学園 (向陽学園) |

○ | B | |||

| 特定非営利活動法人 ヘルパーステーションぴよぴよ会 (ぴよ♪くらぶ☆) |

○ | A・B | |||

| 特定非営利活動法人 東大阪発達障害支援の会ピュア (ピュアスペース/ピュアキッズ) |

○ | A・B | |||

| (行政機関)保健センター | - | - | - | - | A・B |

| (行政機関)健康づくり課 | - | - | - | - | A・B |

| (行政機関)教育センター | - | - | - | - | A |

| (教育機関)市内中学校・高等学校 | - | - | - | - | B |

| (教育機関)特別支援学校 | - | - | - | - | B |

3.調査A:発達障害児の相談記録結果(主に就学前・小学生調査報告)

(1)相談記録シートの記入用紙決定まで

上述の実態調査への参加機関には、既に独自の相談記録シートを使用している機関や、そうでない機関がある。そこで独自の記録シートから再活用できる記述項目や、発達障害児(者)に関して必要とされる独自の記述項目などを組み合わせ、図表 11 のようなシートを作成した。

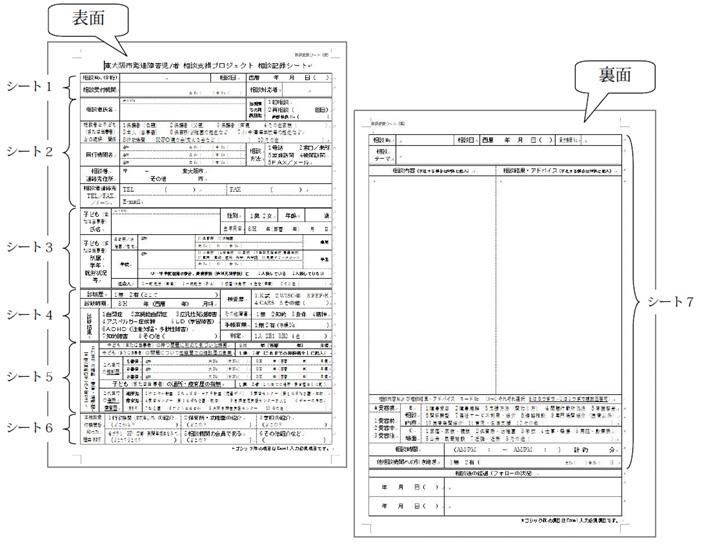

図表 11 相談記録シート(表面・裏面)とExcel 入力時の区分(シート1~7)

(2)シートの使用方法と入力について

①シートの使用方法について

シートはA4 の両面で作成した。シート内を大きく7 つに区切り、Excel のスプレッドシートを7 枚用意し、入力時と対応付けた。

1)調査項目:表面

a)シート1:相談機関名と機関No、相談者氏名、相談日などの設問。

b)シート2:相談者氏名と連絡先、同行相談者の有無などの設問。

c)シート3:当事者の氏名や性別等の属性、保育所・幼稚園等への通園・通所の有無、学校名や特別支援学級への入級の有無、仕事の有無等についての設問。

d)シート4:診断歴、検査歴、手帳の有無などについての設問。

e)シート5:通所・療育歴の有無とこれまでの療育歴、他機関への相談歴の有無とこれまでの相談歴等についての設問。

f)シート6:当該相談機関を知った理由についての設問。

2)調査項目:裏面

a)シート7:相談テーマと内容詳細、受容度・相談内容・相談場面の区分(図表 12 参照)

b)必要に応じて活用:その後のフォローを記入する欄を設けた。

②入力について

1)データ入力方法

上述の通り、データ入力はExcel を用いて行った。

2)入力データの回収等

データは障害者支援室で一括して取りまとめた。データ回収時には、個人情報となる箇所(氏名、連絡先等)は削除したものを送付してもらうこととした。

分析は本プロジェクトのコーディネーターが、Excel 及び統計ソフトを用いて行った。データの漏洩等、セキュリティには十分配慮した。

図表 12 A 受容度、B 相談内容、C 相談場面の選択肢の解説(シート7)

| 受容度 | 解説 | 選択 | |

| 1 | 受容前 | 他人から(健診、学校園の担任、親戚知人など)指摘されたり自分で気付いたりして、子ども(当事者)の発達について不安を感じているが、診断や告知は未だ受けていない状態 | 1 つ 選 択 |

|---|---|---|---|

| 2 | 受容中 | 診断や告知を受けた後。具体的な情報や助言指導を求めるようになっているが、障害の理解や受け止めをめぐって気持ちが動揺しやすい | |

| 3 | 受容後 | 当初の混乱は一定収まり、障害の理解がすすみ、子ども(当事者)の状態に応じた支援メニューの利用などが始まった状態 | |

| (中分類) | 相談内容 | 解説 | 選択 | |

|---|---|---|---|---|

| (受容) | 1 | 障害受容 | 複数選択(5つまで可) | |

| (理解) | 2 | 障害理解 | 主に本人や家族に向けて | |

| 3 | 支援方法 (関わり方) |

支援ツール(スケジュールや絵カード、コミュニケーションブックなど)の使い方も含む | ||

| 4 | 問題行動対処法 | |||

| (行動) | 5 | 周囲啓発 | 学校や地域など | |

| 6 | 関係調整 | 園や学校、地域などとの関係調整 | ||

| 7 | 福祉サービス利用・紹介 | 利用できる自立支援法等のサービスについて | ||

| 8 | 進路相談 | 進学・就労 | ||

| 9 | 専門機関紹介 (医療機関以外) |

|||

| 10 | 医療機関紹介 | 病院・診療所など | ||

| (その他) | 11 | 育児・生活支援 | 夫が育児に協力しない、生活費に困っている、離婚をして母子家庭になったので生活保護を受けたいなど | |

| 12 | その他 | |||

| 相談の対象となって いる場面 |

解説 | 選択 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 家庭・家族・親族 | 複数選択 (3つまで可) |

|

| 2 | 保育所・幼稚園 | 就学前 | |

| 3 | 学校 | 就学後 | |

| 4 | 仕事・職場 | 就労を含む | |

| 5 | 病院・診療所 | ||

| 6 | 公共・民間施設 | 2~5 以外の公共・民間施設 | |

| 7 | 近隣・近所 | ||

| 8 | その他 | ||

③サンプル数(データ数)と結果について

調査A は、エラー! 参照元が見つかりません。のように、最終的に6 機関から861 件の相談シートが集まった(調査期間平成20 年度12 月~2 月まで)。実相談者数は306 件で、平均相談回数は2.8 回となった。

相談当事者の年齢は、平均して8.7 歳となった。最頻値は7 歳である。

図表 13 調査A のサンプル数(データ数)と相談当事者の年齢

| 相談支援機関No | 延べ 相談者数 |

構成比 | 実相談 者数 |

構成比 | 平均 相談回数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 保健所健康づくり | 1 | 0.1% | - | - | |

| 保健センター | 15 | 1.7% | 9 | 2.9 | 1.7回 |

| 教育センター | 563 | 65.4% | 128 | 41.8 | 4.4回 |

| 療育センター | 124 | 14.4% | 89 | 29.1 | 1.4回 |

| NPO法人ぴよぴよ会 | 52 | 6.0 | 4 | 11.1 | 1.5回 |

| NPO法人ピュア | 106 | 12.3% | 46 | 15.0 | 2.3回 |

| 計 | 861 | 100.0% | 306 | 100.0 | 2.8回 |

※実相談者数は生年月日と性別で判断した

| 当)年齢 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 有効な N | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 最頻値 | 標準偏差 |

| 860 | 8.7 | 52 | 0 | 7 | 5.1 |

4.調査B:発達障害児・者支援者アンケート結果

(1)相談記録シートの記入用紙決定まで

調査B では今までに他機関で同様のシートを作られていないため、「神奈川県における軽度発達障害児の後期中等教育に関する実態調査」2の調査票を基に、中学生~成人の発達障害児(者)を支援する学校機関および民間相談機関への調査が可能となるように編集を行った。以下の図表 14 が調査項目の大項目および中項目である。

2 内野 智之、高橋 智(2006)「神奈川県における軽度発達障害児の後期中等教育に関する実態調査」『東京学芸大学 紀要 総合教育科学系57』 pp231~252

図表 14 調査B の大項目および中項目

| 1 | 概要 | |

|---|---|---|

| 1-1 | 回答機関の区分(以下から選択、右欄に記入) | |

| 1-2 | 回答機関の規模(右欄に数字で記入) | |

| 1-3 | 回答者の職種(以下から2 ケタの数値を選択、右欄に記入) | |

| 2 | 個人別(A さん~E さん)のプロフィール | |

| 2-1 | 学生の場合、 | |

| 2-2 | 企業従業員または施設・作業所利用者の場合、 | |

| 2-3 | その他(2-1 2-2 以外)の場合、以下から状況をお選び下さい | |

| 3 | 発達障害児(者)の個人別概要 | |

| 3-1 | 全員に対して:医師による発達障害の診断について | |

| 3-2 | 中学校在籍または卒業時の学籍 | |

| 3-3 | 障害者手帳の有無 | |

| 3-4 | (手帳を持っている場合)手帳の程度 | |

| 4 | 発達障害児(者)の学習(業務または作業)状況とその対応 | |

| 4-1 | 発達障害児(者)の学習(業務または作業)状況とその対応 | |

| 4-2 | 4-1-2 で「a 学習(業務または作業)を理解する上で特に困難が見られた」生徒(従業員または利用者)がいた場合、どのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | |

| 4-3 | 4-1-2 で「b 課題の遂行に注意を持続することができない」生徒(従業員または利用者)がいた場合、具体的にどのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | |

| 4-4 | 4-1-2 で「c 仲間と一緒に課題に取り組むことができない」生徒(従業員または利用者)がいた場合、具体的にどのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | |

| 4-5 | 4-1-2 で「d 授業(業務または作業)の進行の支障となる行為をする」生徒(従業員または利用者)がいた場合、どのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | |

| 4-6 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)に困難が見られた教科(業務内容または作業内容)は何ですか(自由記述)。 | |

| 4-7 | 発達障害児(者)に対する特別な対応について | |

| 5 | 発達障害児(者)の学校(企業または施設)生活の様子とその対応 | |

| 5-1 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)が、学校(企業または施設)生活を送る上で抱えていた問題はどのようなものですか(複数回答可)。 | |

| 5-2 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)へのいじめの可能性 | |

| 5-3 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の不適応行動 | |

| 6 | 発達障害児(者)の進路指導・進路変更とその対応(回答可能な場合、お答え下さい) | |

| 6-1 | 進路指導とその対応 | |

| 6-2 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)は、在籍または既卒の学校卒業後にどのような進路を取りましたか。 | |

| 6-3 | 進路変更とその対応 | |

| 7 | 保護者からのニーズと他機関との連携について | |

| 7-1 | 保護者からのニーズについて | |

| 7-2 | 他機関との連携・協力について | |

| 8 | 本アンケート調査票回答者へのヒアリングについて | |

| 9 | 発達障害児(者)支援に携わる中で感じておられるご意見があればお書き下さい。 | |

| 10 | アンケート回答者について教えて下さい。 | |

(2)シートの使用方法と入力について

①シートの使用方法について

シートはA4 の両面で(A3 を2 枚活用して、2 つ折りにして8 ページとなるようにした)、表紙1 枚・調査票7 枚で構成されている。実際の調査票は別冊を参照のこと。

②入力について

1)データ入力方法

調査A と同様、データ入力はExcel のスプレッドシートを用いて行った。

2)入力データの回収等

データは障害者支援室で一括して取りまとめた。データ回収時には、個人情報となる箇所(氏名、連絡先等)は削除したものを送付してもらうこととした。

分析は本プロジェクトのコーディネーターが、Excel 及び統計ソフトを用いて行った。データの漏洩等、セキュリティには十分配慮した。

③サンプル数(データ数)と結果について

調査B は、1)調査担当者が支援の場全体で言えること(全体質問)、2)個別の当事者ごとにいえること(個人質問)、および3)意見等を書くことができる自由記述欄の3 つを設けた。

その結果、図表 15 のように、全体質問つまりアンケート提出数は46 枚(提出機関数34 団体:複数枚提出可)、個人別には166人の情報が集まった。

自由意見については、第2 部ないしは別冊の集計結果にて紹介する。

回答機関は、中学校(28.3%)、特別支援学校(13.0%)、相談支援事業所(15.2%)の順に高くなった。回答機関46 団体を「教育機関」「保健・医療・福祉機関」の2 つに分けると、いずれも50.0%となった、集計時に、これらの項目を中分類として分析に活用することとした。

図表 15 調査A のサンプル数(データ数)と相談当事者の年齢

| 区分No | 度数 | 個人別人数 カウント |

度数 | 構成比 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 個人 | 166 | →→→ | Aさん | 46 | 27.7% |

| 全体 | 46 | Bさん | 37 | 22.3% | |

| ↓ | Cさん | 30 | 18.1% | ||

| ※アンケート提出数46枚 提出機関数34団体 | Dさん | 27 | 16.3% | ||

| Eさん | 26 | 15.7% | |||

| 合計 | 266 | 100.0 | |||

第3章 調査参加者会議および検討委員会の議事録

尚、本プロジェクトでは、前述の通り、調査結果の評価機関である検討委員会を設けた。図表 16 が検討委員会のメンバーである(一部、調査担当者も兼ねている)。

学識経験者に加え、医療・福祉・保健・教育・労働等の分野を担う22 名から成り立っている。

図表 16 検討委員会メンバー

| 検討委員会での立場 | 氏名 | 所属・肩書 |

|---|---|---|

| 学識経験者<座長> | 才村 眞理 | 帝塚山大学心理福祉学部地域福祉学科教授 |

| 学識経験者 | 江野尻 正明 | 法円坂法律事務所 弁護士 |

| 医師 | 西村 雅一 | 大阪精神科診療所協会東大阪ブロック会会長 西村クリニック院長 |

| 布施公共職業安定所 代表 | 山村 壱彦 | 布施公共職業安定所 専門援助部門統括職業指導官 |

| 東大阪市障害者就業・生活支援センター 代表 | 小松 陽一 | 東大阪市障害者就業・生活支援センター施設長 |

| 就労移行支援事業所 代表 | 八尾 有里子 | 社会福祉法人若草会 若草工房施設長 |

| 就労支援センター 代表 | 小野 剛 | 永和就労支援センター 就労支援コーディネーター |

| 就労移行支援事業所 代表 | 八尾 有里子 | 社会福祉法人若草会 若草工房施設長 |

| 就労支援センター 代表 | 小野 剛 | 永和就労支援センター 就労支援コーディネーター |

| 委託相談支援事業所 代表 | 浜野 伸子 | 社会福祉法人 天心会 地域生活支援センターふう 管理者 |

| 障害児タイムケア事業所 代表 | 西川 香里 | 特定非営利活動法人 ヘルパーステーションぴよぴよ会代表 |

| 障害児タイムケア事業所 代表 | 檜尾 めぐみ | 特定非営利活動法人 東大阪発達障害支援の会ピュア理事長 |

| 東大阪市療育センター 代表 | 木村 史郎 | 第一はばたき園園長 |

| 大阪府立東大阪支援学校 代表 | 乾 勝彦 | 進路指導担当 |

| 大阪府立八尾支援学校 代表 | 近藤 一美 | 進路指導担当 |

| 大阪府立たまがわ高等支援学校 代表 | 岩阪 文昭 | 進路指導担当 |

| 大阪府障がい者自立相談支援センター 代表 | 茶谷 照美 | 知的障がい者支援課課長 |

| 東大阪市経済部労働雇用政策室 代表 | 水野 寛治 | 労働雇用政策室室次長 |

| 東大阪市健康部保健所健康づくり課 代表 | 桑田 俊子 | 健康づくり課主査 |

| 東大阪市健康部保健所中保健センター 代表 | 高品 扶美子 | 中保健センター主査 |

| 東大阪市福祉部子ども家庭室子育て支援課代表 | 中村 孝一 | 子育て支援課課長 |

| 東大阪市教育委員会学校教育推進室 代表 | 町 高広 | 学校教育推進室参事 |

| 東大阪市教育委員会教育センター 代表 | 田畑 眞人 | 教育センター参事 |

| 東大阪市福祉部障害者支援室 代表 | 石橋 徹 | 障害者支援室室長 |

2.第1 回調査担当者会議

①開催日:平成21 年1 月13 日(火)

②参加者:16 人

③議題:(調査A)発達障害児の相談記録結果の集計結果を基にした意見交換

当日の議事録は、第2 部第3 章に掲載する。

3.第1 回検討委員会

①開催日:平成21 年1 月22 日(木)

②参加者:18 人

③議題:(調査A)発達障害児の相談記録結果の集計結果を基にした意見交換

当日の議事録は、第2 部第3 章に掲載する。

写真:第1 回検討委員会

4.第2 回調査担当者会議

①開催日:平成21 年2 月12 日(木)

②参加者:13 人

③議題:(調査B)発達障害児・者支援者アンケート結果の集計結果を基にした意見交換S

当日の議事録は、第2 部第3 章に掲載する。

5.第2 回検討委員会

①開催日:平成21 年2 月26 日(木)

②参加者:20 人

③議題:(調査B)発達障害児・者支援者アンケート結果の集計結果を基にした意見交換

当日の議事録は、第2 部第3 章に掲載する。

写真:第2 回検討委員会

第4章 先進都市事例見学報告

ここでは先進都市事例見学報告として、本市の担当者の報告書のみを掲載している。その他の参加者の報告書は、第2 部で紹介する。尚、( )内は調査担当者および検討委員会のメンバーである事業所より、複数の参加者を表している。

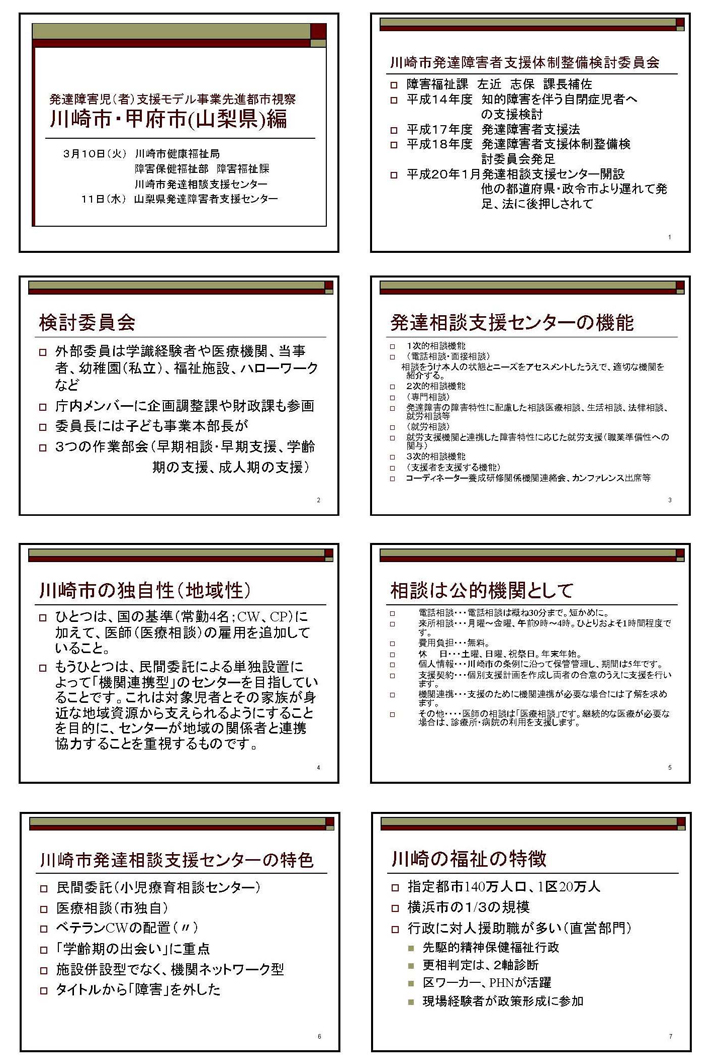

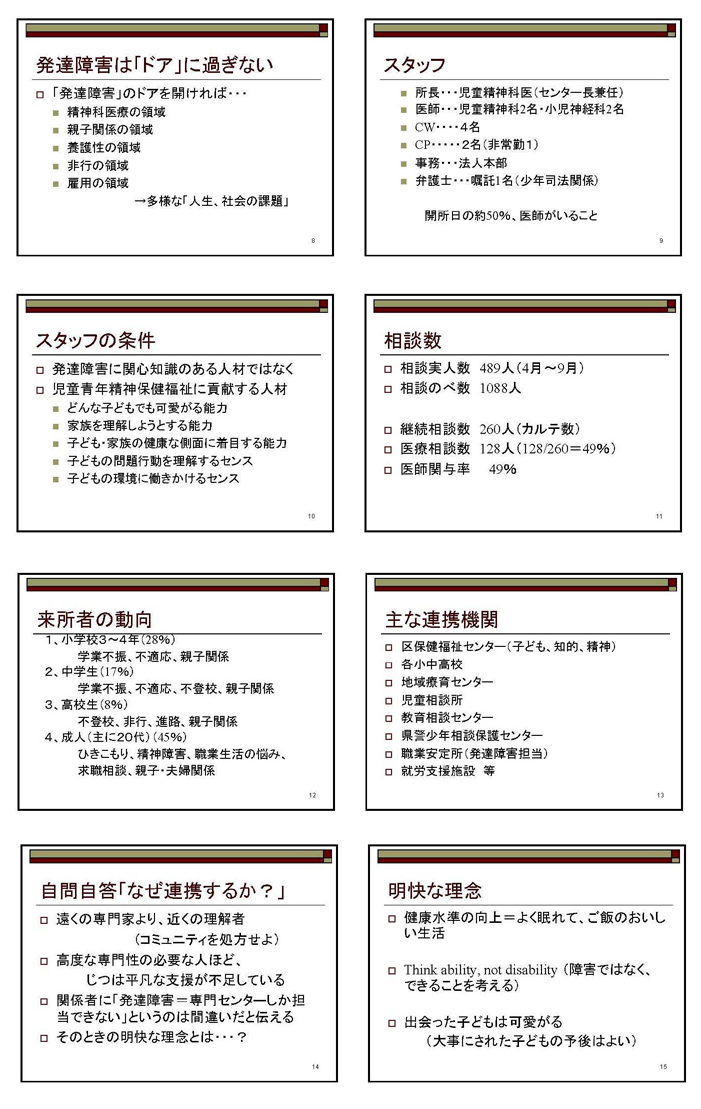

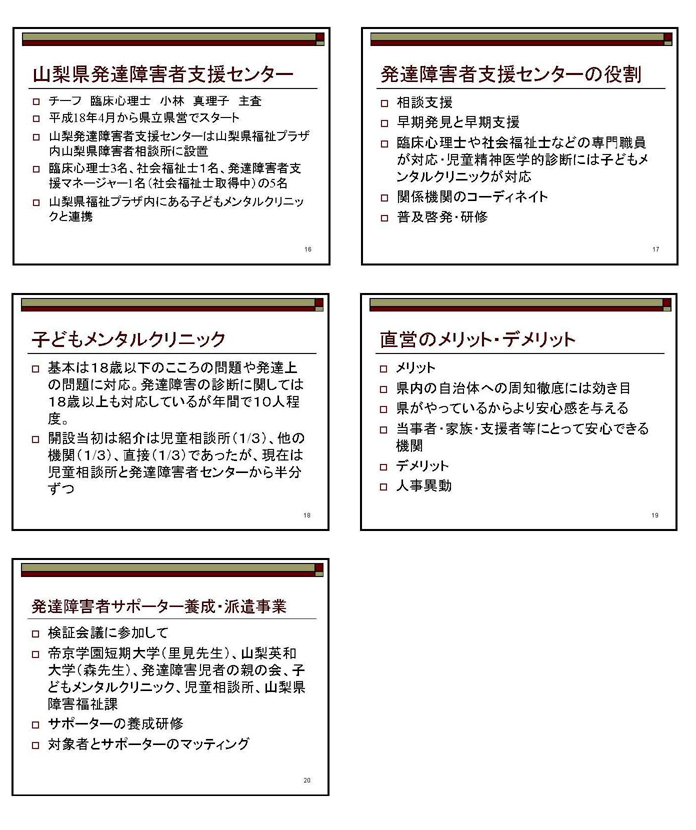

1.川崎・山梨(平成21 年3 月10 日から11 日)

参加者は、田村<本市>・高品・西川・檜尾・(谷村)となった。ここでは、当市からの参加者がまとめた先進都市事例見学報告書を表す。

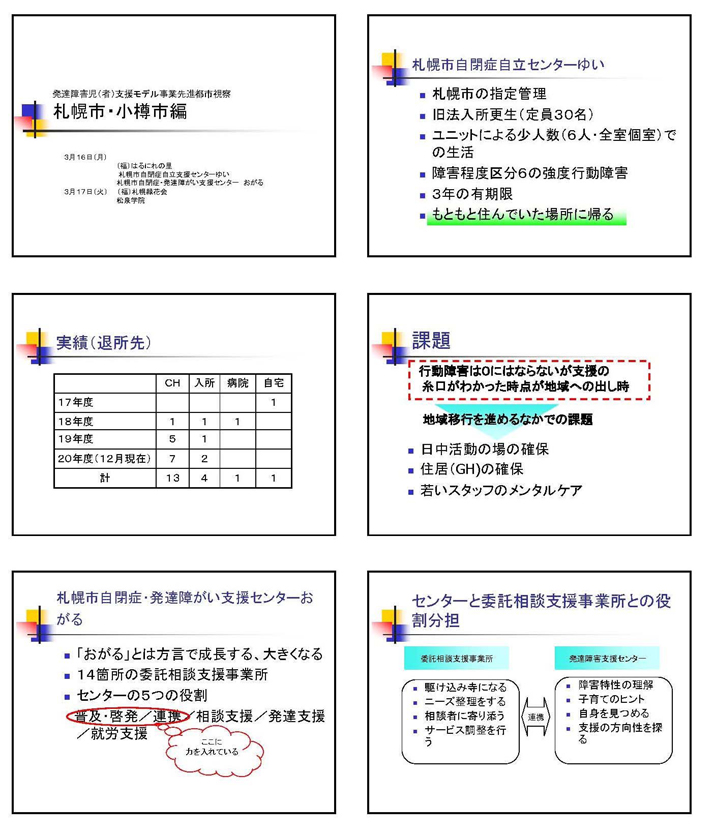

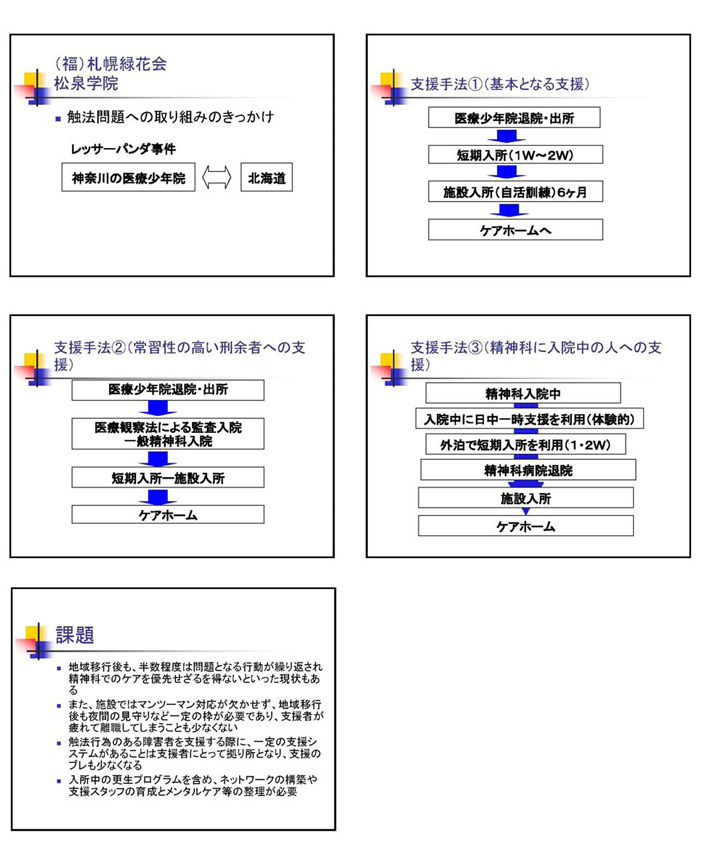

2.札幌・小樽(平成21 年3 月16 日から17 日)

参加者は、竹山<本市>・八尾・谷口・(植元・北本)となった。ここではここでは、当市からの参加者がまとめた先進都市事例見学報告書を表す。

第5章 プロジェクトに参加した支援者(調査担当者)からの所感等

本プロジェクトに参加した調査担当者から、本年度のプロジェクトを終えるにあたり、プロジェクトや発達障害児(者)の支援に対する所感を提出してもらった。各担当者(ないしは提出者)の所感は、第2 部で紹介する。

第6章 結果および今後について:今回の事業で見えてきたこと(今後の課題)

(1)発達障害の気づきの 3 つのピーク

①2~3 才ころの気づき

乳幼児健診や保育所・幼稚園の集団生活の中で

②小学生(特に3 年)~中学生の気づき

国語(漢字)・算数(分数など)など授業の内容、班活動などの中で

③就職(18 才以上)の際の気づき

高校や支援学校などを卒業した後、社会にうまく入れなかった中で

(2)相談機関の診たて力と機関連携

①就学前なら療育センターが中心となりながら支援、学齢期は教育センターが中心となって支援

②その他の相談機関では、相談に来ることができても、診たて(診断ではなく)ができない。発達障害についての専門性に欠ける現状

③就学前から学齢期、学齢期から地域・就労支援機関へのそれぞれのつなぎ連携の弱さ

(3)発達障害児者やその家族の相談機関・医療機関の「はしご」

当事者や家族にとって、安心できる機関にめぐり合えていない。寄り添ってくれる機関(人)を求めてさまよっている実態

2.今回のプロジェクト(事業)でやり残したこと

(1)市内の社会資源の再検証

療育センターや教育センターなど市内の相談機関や事業所のそれぞれの評価・検証でききれていない。その組織の誰かは突出して優れていても組織としてはどうか。また連携はできているのか。各機関の客観的評価のうえにネットワークを構築する。

(2)具体事例の検証

どの人がどんな人にどの程度関わりをもっているのか、どういう人がどのような生活をしているのかなどイメージを共有するための検証を行う。

3.今後の課題(平成21 年度の方向性)~あったらいいな東大阪市発達障害児(者)支援システム~

(1)発達障害に特化した相談機関の必要性

当事者・家族・支援者に寄り添える機関の必要性。ではどういう機関があればいいのか市内の社会資源の再検証を踏まえて検討する。

(2)医療((児童)精神科医・臨床心理士など)のバックアップ体制

支援機関の診たて力アップと安心

(3)早期発見・早期支援の仕組み

検診など