第2部 平成20 年度プロジェクト報告書(詳細)

第1 部では、以下の6 章に分けて記載した。

第1 章 発達障害児(者)に対する支援システムの構築プロジェクトの目的・実施

第2 章 調査A:発達障害児の相談実態調査(主に就学前・小学生調査:一部、中学生以上も含む)調査B:発達障害児(者)支援者アンケート(中学生以上)の概要について

第3 章 調査参加者会議および検討委員会の議事録

第4 章 先進都市事例見学報告

第5 章 プロジェクトに参加した支援者(調査参加者)からの所感等

第6 章 結果および今後について:今回の事業で見えてきたこと(今後の課題)

第2部では、上記第2 章~第5 章までの詳細を記載していくこととする。具体的には、以下の章にて、詳細を記載する。

第1章 相談A:発達障害児の相談実態調査結果

第2章 調査B:発達障害児(者)支援者アンケートの調査結果

第3章 調査参加者会議(事務局会議)および検討委員会の議事録<計4 回分の掲載>

第4章 先進事例見学報告<全員分の掲載>

第5章 プロジェクトに参加した支援者(調査参加者)からの所感等<全員分の掲載>

尚、本報告書の冊子は以下の3 分冊から成り立っている。

冊子1:発達障害・地域サポーター養成研修講座記録、配布用レジュメ、

「発達障害児(者)民間支援団体および行政機関一覧」パンフレット

冊子2:報告書全文(第1 部:プロジェクトの概要・第2 部:プロジェクト報告書詳細)

調査A:相談記録シート調査票、調査B:支援者アンケート調査票

冊子3:調査A:発達障害児の相談実態調査結果(単純集計、クロス集計、自由記述等)

調査B:発達障害児(者)支援者アンケート調査結果(単純集計、クロス集計、自由記述等)

第1章 相談A:発達障害児の相談実態調査結果

ここでは、調査A:発達障害児の相談実態調査の集計結果と考察を記す。なお、詳細な数値や図表は資料編を参照のこと。

1.全体の概要

(1)延べ相談者数と年齢、性別からみた全体の概要

・延べ相談者数(ケース数)は861 件、実相談者数は306 件、平均相談回数2.8 回となった。

・男女別相談数は、男性(男児)がほぼ8 割となった。全体の年齢平均は、8.7 歳で、男女別の平均年齢は男性(男児)が8.6 歳、女性(女児)が9.3 歳である。女性の方がややバラツキが大きい。

・7~10 歳の延べ相談者数が過半数を超えている(50.8%)。

・延べ相談回数は1 回(52.5%)と2 回以上(47.5%)がと約半数ずつとなった。年齢別に延べ相談回数をみると、3 歳児が1 回の相談の構成比が最も高くなった(11.5%)。2 回以上の相談は、7~10 歳で構成比が高くなっている(7~10 歳合わせて49.0%)。

(2)区分からみた全体の概要

①当事者の属性による概要

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「学校(学生)」が75%を占めた。『保育所、幼稚園、在宅乳幼児』の区分では「幼稚園」が半数強を占め、『保育所、幼稚園、在宅乳幼児』の歳児は5 歳児がほぼ7 割となった。

②当事者の年齢・就学前後・学年による区分

・『就学前、就学後(小学生まで)』3の区分では、「就学後(小学生まで)」が8 割弱を占めた。『就学前、小学校1~2 年、小学校3~6 年』4の区分では、「小学校3~6 年」が4 割強を占めた。『0~8歳まで、9~18歳まで』の区分では、「0~8歳」の方がやや多くなった(55.4%)。

・小学生の学年別にみると、「1 年生」が3 割弱を占めたが、2~4 年生も2 割前後を占めている。「6 年生」の相談は5%であった。中学校は「1 年生」が6 割となった。特別支援学校では、「1 年生」および「3 年生」がそれぞれ3 割を超えた。

・特別支援学級の入級の有無は、「小学校」では7 割強が、「中学校」では5 割強が入級している。

・手帳の有無は、「無」が6 割弱となった。年齢別にみると、7~9 歳で「無」の比率がそれぞれ15%前後、10 歳で「有」の比率が16.6%を締めた。判定は、5 歳児が「B2」全体の2 割強、10 歳児が「B1」全体の3 割弱、A 判定でも10 歳児が17.0%を占めた。

・他機関への引き継ぎの有無は、「無」がほぼ100%を占めた。

③相談者の受容度別にみた区分

・受容前、受容中、受容後の区分(以下、『受容度3 区分』とする)では、「受容中」が全体 半数弱を占めた。受容度を受容前・中、受容後の区分(以下、『受容度2 区分』とする)でみてみると、「受容前・中」の区分が7 割強を占めた。

2.機関別にみた概要

以下では、保健所・保健センター(図表 17 参照)、教育センター(図表 18 参照)、療育センター(図表 19 参照)、NPO 法人ぴよぴよ会(図表 20 参照)、NPO 法人ピュア(図表 21参照)のそれぞれの特徴を記している。尚、保健所健康づくり課はケース数が少なかったため、概略説明は省略した。また保健所・保健センターは、乳幼児健診での相談は除いている(電話等による相談のみを記載)。加えて、3.以降の集計結果の中で、機関に該当するものはこの中に記載した。

3 特別支援学校、フリースクールは除いている。

4 同上

(1)保健所・保健センター

図表 17 保健所・保健センターの相談における特徴

| 保健所・保健センター | ・ | 平均年齢が高くなった(21.8 歳)が、バラツキが大きい。 |

|---|---|---|

| ・ | 受容度3 区分別では、保健所・保健センター全体の半数強が「受容前」となった。 | |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」と「社会人」がほぼ半数ずつとなった。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の中では、幼稚園が75.0%を占めた。 | |

| ・ | 0~8 歳までと9~18 歳まで『年齢区分2 段階』の区分でみると、「0~8 歳」までが全数となた。『就学前後』の区分では「就学前」が80%、「就学後」が20%を占め、「就学後」はいずれも「小学校1~2 年であった。 | |

| * | (機関別&当事者の区分、および相談要素からみた概要より)実相談者数の今回の延べ相談回数は「1 回」が8 割以上となった。最高は3 回となった。 | |

| * | (他機関での相談歴より)他機関での相談歴が「有」と答えた方が全体の66.7%となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談より)「初相談」が73.3%を占めた。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)への相談方法(手段)より)「電話」がやや多くなったが、「電話」と「窓口・来所」がほぼ半数となった。 | |

| * | (その相談機関を知った理由より)「その他紹介」が全体の半数弱となった。 | |

| * | (通所・療育歴の有無より)「無」が75.0%を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談内容より)「その他」が23.8%を占め、次いで「支援方法(関わり方)」(19.0%)となった。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「病院・診療所」(45.5%)で、次いで「家庭・家族・親族」が36.4%を占めた。 | |

| * | (診断歴・検査歴の概要より)診断歴「無」が57.1%を占めた。 | |

| * | (相談歴の概要より)これまでの相談歴は、相談者数全体でみても実相談者数でみても「0 回」が66.7%を占めた。 | |

| * | (相談時間より)相談時間の平均値は38.0 分となったが、バラツキがやや大きくなった。最大値は90 分、最小値は15 分、最頻値は15 分であった。 | |

| * | (3 元分析より)「就学前×受容前・中」の割合が8 割となった。次いで、「就学後×受容前・中」が20.0%となった。 |

(2)教育センター

図表 18 教育センターの相談における特徴

| 保健所・保健センター | ・ | 平均年齢は8.6 歳となり、NPO 法人ピュアとほぼ同じ平均値となった。 |

|---|---|---|

| ・ | 『受容度3 区分別』では、教育センター全体の7 割弱が「受容中」となった。 | |

| ・ | 相談希望者の続柄は、「保護者(母親)」が半数を占めたが、「本人(当事者)」も3 割を超えている。 | |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「学校(学生)」が9 割弱を占めている。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の中では、幼稚園がおよそ75.0%を占めた。小学校の学年別では、1 年生が最も高く(32.1%)、次いで3 年生(24.5%)となった。 | |

| ・ | 0~8 歳までと9~18 歳まで『年齢区分2 段階』の区分でみると、「0~8 歳」までが53.6%と全体の半数強を占めた。『就学前、就学後(小学生まで)』の区分では、NPO法人ピュアと同様に8 割以上が「就学後」となった。『就学前、小学校1~2 年、小学校3~6 年』の区分では、「小学校1~2 年」および「小学校3~6 年」がそれぞれ4 割強ずつを占めた。 | |

| * | (機関別&当事者の区分、および相談要素からみた概要より)実相談者数の今回の延べ相談回数は「1 回」が24.0%に留まり1~5 回で72.9%を占めている。6 回以上の相談回数もあり、最高で17 回の相談が期間中に行われている。特に「受容中」の今回の延べ相談回数1 回が2 割を下回った。 | |

| * | (他機関での相談歴より)他機関での相談歴が「有」と答えた方が全体の57.5%となり、ぴよぴよ会を除く機関の中で最も「有」の割合が低くなった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談より)「再相談」が82.9%となった。 | |

| * | (その相談機関を知った理由より)全体の半数強が「学校の紹介」となったが、「チラシ・HP・広報・新聞等の媒体をみて」も全体の2 割弱を占めた。 | |

| * | (通所・療育歴の有無より)「無」が71.7%を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談内容より)「支援方法(関わり方)」が35.5%と最も高くなったが、「障害理解」も2 割強を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「学校」(47.2%)で、次いで「家庭・家族・親族」が43.5%を占めた。 | |

| * | (診断歴・検査歴の概要より)診断歴が「無」と回答した方が、教育センター全体の58.5%を占めた。 | |

| * | (相談歴の概要より)これまでの相談歴は、相談者数全体でみると「0 回」が42.8%と半数をやや下回った。次いで「1 回」が31.1%を占めている。実相談者数でみると、「0 回」が49.2%と半数を下回ったが。相談者数全体よりも6.4 ポイント上回った。 | |

| * | (相談時間より)相談時間の平均値は58.5 分となった。最大値は135 分、最小値は10 分、最頻値は60 分であった。 | |

| * | (3 元分析より)「就学後×受容前・中」の割合が8 割となった。次いで、「就学前×受容前・中」が13.4%となった。 |

(3)療育センター

図表 19 療育センターの相談における特徴

| 療育センター | ・ | 最も平均年齢が低くなった(5.0 歳)。 |

|---|---|---|

| ・ | 『受容度3 区分別』では、療育センター全体の半数が「受容前」となった。 | |

| ・ | 相談希望者の続柄は、保護者(母親)がほぼ100%を占めた。 | |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」が7 割弱となった。またその中でも、在宅乳幼児の割合が半数弱となった。 | |

| ・ | 小学校の学年別では2 年生が高く、全体の半数弱を占めた。 | |

| ・ | 0~8 歳までと9~18 歳まで『年齢区分2 段階』の区分でみると、「0~8 歳まで」の割合が8 割を超えた。『就学前後』の区分では就学前が6 割強を占め、『就学前、小学校1~2 年、小学校3~6 年』の区分では、「小学校1~2年」が2 割強を占めた。 | |

| * | (機関別&当事者の区分、および相談要素からみた概要より)実相談者数の今回の延べ相談回数は「1 回」が8 割となった。最高は6 回となった。受容度に関わらず、今回の延べ相談回数「1 回」の割合が高くなり、「受容前」・「受容中」では7 割前後が、「受容後」は全員が1 回の相談回数となった。 | |

| * | (他機関での相談歴より)他機関での相談歴が「有」と答えた方が全体の95.5%となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談より)「再相談」が64.3%となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)への相談方法(手段)より)「電話」が57.3%と過半数を占めているが、機関訪問も6.5%みられた。 | |

| * | (その相談機関を知った理由より)全体の半数強が「行政機関(学校等以外)の紹介」となり、次いで「その他紹介」が全体の3 割となった。 | |

| * | (通所・療育歴の有無より)「有」が7 割以上を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談内容より)「支援方法(関わり方)」が24.2%を占めたが、「障害理解」(17.1%)や「育児・生活支援」(14.3%)、「障害受容」(13.5%)なども拮抗している。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「家庭・家族・親族」(41.1%)で、次いで「保育所・幼稚園」(15.8%)、「近隣・近所」(14.4%)が続いている。 | |

| * | (診断歴・検査歴の概要より)診断歴が「有」と回答した方が、療育センター全体の57.3%を占めた。 | |

| * | (相談歴の概要より)これまでの相談歴を相談者数全体でみると「1 回」(41.1%)と「2 回」(38.7%)がほぼ拮抗している。実相談者数でも同様の傾向である。 | |

| * | (相談時間より)相談時間の平均値は42.7 分となったが、全相談機関の中でもっともバラツキが大きくなった。最大値は140 分、最小値は7 分、最頻値は20 分であった。 | |

| * | (3 元分析より)「就学前×受容前・中」の割合が8 割となった。次いで、「就学前×受容前・中」が6 割となった。次いで、「就学後×受容前・中」と「就学後×受容後」がそれぞれ2 割弱となった。 |

(4)NPO 法人ぴよぴよ会

図表 20 NPO 法人ぴよぴよ会の相談における特徴

| NPO法人ぴよぴよ会 | ・ | 保健所・保健センターに次いで平均年齢が高く(15.7歳)なったが、保健センターよりバラツキは小さい。 |

|---|---|---|

| ・ | 受容度3区分別では、NPO 法人ぴよぴよ会全体のケースが「受容後」となった。 | |

| ・ | 相談希望者の続柄は、「保護者(母親)が7割強」となり、「その他家族」や「担任」からの相談も見られた。 | |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「学校(学生)」が7割弱となり、「社会人」も2割を占めた。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」は、すべてのケースが在宅乳幼児となった。 | |

| ・ | 地域の小中学校に比べ特別支援学校へ通う当事者の割合が高く、3年生で4割、1年生の3 割弱を占めた。 | |

| ・ | 0~8歳までと9~18歳まで『年齢区分2段階』の区分でみると、「9~18歳まで」の割合が8 割を超えた。 | |

| * | (機関別&当事者の区分、および相談要素からみた概要より)実相談者数の今回の延べ相談回数は「1 回」が8 割となった。最高は4 回となった。 | |

| * | (他機関での相談歴より)他の機関と異なり、他機関での相談歴を「無」と答えた方が全体の82.9%となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談より)保健センターと同様、「初相談」が多くなり、その割合は71.2%となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)への相談方法(手段)より)「電話」、「窓口・来所」、「家庭訪問」がほぼ3 等分されている。 | |

| * | (その相談機関を知った理由より)「相談機関の会員である」が全体の8 割強となった。 | |

| * | (通所・療育歴の有無より)通所・療育歴「有」が8 割弱を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談内容より)「支援方法(関わり方)」(24.2%)と「育児・生活支援」(21.1%)が拮抗している。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「病院・診療所」(36.7%)で、次いで「学校」(26.7%)となった。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「病院・診療所」(36.7%)で、次いで「学校」(26.7%)となった。 | |

| * | (診断歴・検査歴の概要より)全数において診断歴が「有」となった。 | |

| * | (相談歴の概要より)これまでの相談歴は、「0回」が相談者全体の9割弱、実相談者数の9 割強を占めた。 | |

| * | (相談時間より)相談時間の平均値は30.8分となった。最大値は80分、最小値は10 分、最頻値は20分であった。 | |

| * | (3元分析より)「就学前×受容前・中」の割合が6 割となった。次いで、「就学後×受容後」が4 割を占めた。 |

(5)NPO 法人ピュア

図表 21 NPO 法人ピュアの相談における特徴

| NPO法人ピュア | ・ | 平均年齢は8.4 歳となり、教育センターとほぼ同じ平均値となった。バラツキも教育センターに次いで小さかった。 |

|---|---|---|

| ・ | 『受容度3 区分別』では、NPO 法人ピュアのほぼ全てのケースが「受容後」となった。 | |

| ・ | 相談希望者の続柄は、保護者(母親)が100%を占めた。 | |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分では、「学校(学生)」が77.4%を占め、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」では保育所の割合が8 割を占めた。 | |

| ・ | 小学校の学年別では、5 年生が4 割強を占めた。次いで4 年生が23.0%と高くなった。 | |

| ・ | 0~8歳までと9~18 歳まで『年齢区分2段階』の区分でみると、「9~18歳」の割合が57.1%を占め、「0~8歳」よりも少し高くなった。『就学前、就学後(小学生まで)』の区分では、教育センターと同様に8割以上が「就学後」となった。『就学前、小学校1~2年、小学校3~6年』の区分では、「小学校3~6年」が6割強となり、教育センターよりも高くなった。 | |

| * | (機関別&当事者の区分、および相談要素からみた概要より)実相談者数の今回の延べ相談回数は「1 回」が5 割弱に留まった。1~3 回で8 割以上を占めている。最高は8 回であった。 | |

| * | (他機関での相談歴より)他機関での相談歴が「有」と答えた方が全体の8割強となった。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談より)「再相談」が57.1%とやや高くなったが、「初相談」とほぼ2 分している。 | |

| * | (その機関(相談を受けた相談機関)への相談方法(手段)より)「窓口・来所」がほぼ8 割を占めた。 | |

| * | (その相談機関を知った理由より)「相談機関の会員である」が全体の7割強を占めたが、「その他紹介など」も2割強を占めている。 | |

| * | (通所・療育歴の有無より)「有」が8 割強を占めた。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談内容より)「支援方法(関わり方)」が54.2%と半数を超え、全機関の中で最も高くなった。 | |

| * | (相談テーマの分類:相談場面より)構成比が最も高くなった場面は「家庭・家族・親族」(51.8%)で、次いで「学校」(20.1%)、「公共・民間施設」(15.1%)が続いている。 | |

| * | (診断歴・検査歴の概要より)診断歴「有」が96.2%を占めた。 | |

| * | (相談歴の概要より)これまでの相談歴は、相談者全体・実相談者数でみても「3 回」が4 割弱と最も高くなっている。 | |

| * | (相談時間より)相談時間の平均値は22.9 分で、バラツキが最も小さくとなった。最大値は60 分、最小値は10 分、最頻値は20 分であった。 | |

| * | (3 元分析より)「就学後×受容後」の割合が8 割となった。次いで、「就学前×受容後」が2 割弱となった。 |

3.受容度の区分からみた概要

図表 22 は、上述した受容度の説明である。図表 23 で、受容度3 区分ごとに見られた特徴と、図表 24 で受容度からみた全体的な傾向について概要を述べることとする。

(1)受容度3 区分と2 区分の解説

図表 22 受容度の3 区分と2 区分

| 受容度3区分 | 受容度2区分 | 解説 | ||

| 1 | 受 容 前 |

1 | 受 容 前 ・ 中 |

他人から(健診、学校園の担任、親戚知人など)指摘されたり自分で気付いたりして、子ども(当事者)の発達について不安を感じているが、診断や告知は未だ受けていない状態。 |

| 2 | 受 容 中 |

診断や告知を受けた後。具体的な情報や助言指導を求めるようになっているが、障害の理解や受け止めをめぐって気持ちが動揺しやすい。 | ||

| 3 | 受 容 後 |

2 | 受 容 後 |

当初の混乱は一定収まり、障害の理解がすすみ、子ども(当事者)の状態に応じた支援メニューの利用などが始まった状態。 |

(2)受容度3 区分または2 区分ごとの概要

図表 23 受容度3 区分ごとの調査結果の特徴

| 受容前 | ・ | 受容度3 区分で見ると、平均6.9 歳、最大は23 歳、最小は0 歳となった。0~4歳までの構成比が高い。受容度2 区分で見ると、「受容前・中」の平均値は8.3 歳となった。 |

|---|---|---|

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の受容前の割合が高くなった(44.8%)。 また、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の中で、在宅乳幼児の「受容前」の割合が高くなった。(54.5%) |

|

| ・ | 6 年生の4 割強が「受容前」となった。 | |

| 受容中 | ・ | 受容度3 区分で見ると、平均8.9 歳、最大は52 歳、最小は2 歳となった。5~9歳までの構成比が高い。受容度2 区分で見ると、「受容前・中」の平均値は8.3 歳となった。 |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分でみると、「学校(学生)」の受容中の割合が高くなった(52.6%)。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の中で、幼稚園児の受容中の割合が高くなった(55.0%)。 | |

| ・ | 4歳児および5 歳児で受容中の割合が高くなった(それぞれ29.4%、63.3%) | |

| ・ | 小学校1~4 年生に、受容中の割合が多く見られた。いずれも半数を超えている。 | |

| 受容後 | ・ | 受容度3 区分で見ると、平均10.3 歳、最大は36 歳、最小は2 歳となった。10~11 歳までの構成比が高い。 |

| ・ | 『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分でみると、「社会人」の受容後の割合が高くなった(55.0%)。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の中で、保育児の受容後の割合が高くなった(43.3%)。 | |

| ・ | 5 年生の6 割強が受容後となった。特別支援学校では、ほぼ全数が受容後となった。 |

(3)受容度区分における全体的な傾向

図表 24 受容度全体における傾向

| 全体的な傾向 | ・ | 受容前、受容中、受容後の平均は、それぞれ6.9歳、8.9歳、10.3歳となり、受容度が上がると平均年齢も上がっている。 |

|---|---|---|

| ・ | ケース数が少ないことも関係するが、12 歳を超えると受容度に特定の傾向が見られない(バラバラである)。 | |

| ・ | 『受容度3 区分別』で『就学前・就学後(小学生まで)』をみると、「受容前」は「就学前」に高くなった(39.1%)。これらを『受容度2区分』でみてみると、「受容前・中」および「受容後」共に、「就学後」の割合が8割前後となった。 | |

| ・ | 0~8 歳までと9~18 歳まで『年齢区分2 段階』の区分でみると、「受容前」および「受容中」は「0~8 歳」の6 割前後に見られた(それぞれ67.7%、57.8%)。 「9~18 歳」では、「受容後」が6 割となった。こられを『受容度2 区分』でみてみると、「0~8 歳」の6 割強が「受容前・中」であり、同様に「9~18 歳」の6 割強が「受容後」となった。 |

|

| ・ | 『受容度3 区分別』で『就学前・小学生1~2 年、小学生3~6 年』をみると、「受容前」は「就学前」の4 割弱に、「受容中」は「小学生1~2年」の4割強に、「受容後」は「小学生3~6 年」の6 割弱に見られた。これらを『受容度2 区分』でみてみると、「受容前・中」は「小学生1~2 年」と「小学生3~6 年」それぞれ4 割弱に見られ、「受容後」は「小学校3~6 年」が過半数を超えた。 |

4.機関別&当事者の区分および相談要素からみた概要

機関別の相談傾向は、上述の(2)に掲載した。以下では機関別以外の傾向を述べる。

(1)今回の延べ相談回数

①全体的な傾向

・延べ相談回数「1 回」の構成比が、全体の半数強を占めた。最高では17 回の相談が期間中に見られた。

②『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』の区分

・保育所/幼稚園/在宅乳幼児と社会人では、いずれも延べ相談回数「1 回」の構成比が、全体の6 割を上回った。しかし、学校(学生)は、過半数を下回った。

③0~8 歳までと9~18 歳までの『年齢区分2 段階』区分

・0~8 歳までは全体の54.0%が、9~18 歳までは全体の49.6%が、延べ相談回数「1回」となった。

④『就学前・就学後(小学校まで)』および就学前、小学校1~2 年、小学校3~6 年』

・「就学前」では全体の6 割教が述べ相談回数「1 回」となったが、「就学後(小学校まで)」では4 割に満たず、特に「小学校3~6 年」の今回の延べ相談回数「1 回」の割合が他よりも低くなっている。最高で17 回の相談が行われている。

・就学前では、「5 歳児」の延べ相談回数「1 回」の割合が3 割となっており、最高で10 回の相談が行われている。

・小学校では「2 年生」を除くいずれの学年においても、今回の延べ相談回数「1 回」の割合が4割弱と他よりも低くなっている。中学校では、「3 年生」の延べ相談回数にバラツキが見られる。

⑤『受容度3 区分』および『受容度2 区分』でみた傾向

・『受容度3 区分』でみると、「受容中」の今回の延べ相談回数「1 回」の割合が3 割強に留まり、「受容後」は6 割を超えている。。『受容度2 区分』でみても、「受容前・中」の今回の延べ相談回数「1 回」の割合は5 割を下回っている。

・「就学後(小学校まで)」で「受容中」の今回の延べ相談回数「1 回」の割合が2 割強しかなく、3 回までで半数強であり、1~17 回までバラついている。特に「小学校1~2 年」の「受容中」では、今回の延べ相談回数「1 回」の割合が2 割を下回っている。

・「0~8 歳」までの「受容中」の延べ相談回数「1 回」の割合が3 割弱である。「9~18 歳」では、「受容前」の今回の延べ相談回数2 回が全体の4 割弱となった。

・「受容後」では、「9~18 歳」までにおいて、今回の延べ相談回数「1 回」の割合が7 割前後となった。

(2)他機関での相談歴

・他機関での相談歴は、64.0%が「有」と回答した。『受容度3 区分』に関わらず、6 割以上が「有」と答え、『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』でもいずれも「有」が多くなった。特に「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の7 割が「有」と答えている。逆に「社会人」は、「有」がやや多い(55.0%)に留まった。

(3)その機関(相談を受けた相談機関)での初相談・再相談

・他機関での相談歴は、73.%0 が「再相談」と回答した。『受容度3 区分』別では、「受容中」で「再相談」が高くなった(82.5%)。『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別では、「社会人」の57.9%が「初相談」と回答した。

(4)その機関(相談を受けた相談機関)への相談方法(手段)

・全体では、「窓口・来所」が8 割強を占めた。

(5)その相談機関を知った理由5

・全体の傾向としては、「学校の紹介」が37.5%を占めた。

・『受容度3 区分』別では、「受容前」および「受容中」で「学校の紹介」が多くなった(それぞれ39.3%、49.0%)。「受容前」では、「行政機関(学校等以外)の紹介」も26.8%を占めた。「受容後」は、「相談機関の会員である」という理由が全体の6 割強を占め、次いで「その他紹介」が2 割弱となった。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別では、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」で「その他紹介」と「行政機関(学校等以外)の紹介」が3 割強となった。「学校(学生)」では半数弱が「学校の紹介」となった。「社会人」では「相談機関の会員である」が半数を占めたが、「その他紹介」も3 割強となった。

・機関別にみた相談機関を知った理由の詳細は、別紙資料を参考のこと。

5 その相談機関を知った理由の機関別詳細は、別冊の集計結果を参考のこと。

(6)通所歴・療育歴の有無

・全体では通所・療育歴はやや「無」が多くなったが、「無」と「有」がほぼ半々となった。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別では、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」で「有」が、「学校(学生)」で「無」ややが多くなったが、ほぼ半数ずつとなった。「社会人」では「無」が8 割を占めている。

・『受容度3 区分』別では、「受容前」および「受容中」で「無」が6 割前後となった。「受容後」では7 割以上が「有」と答えている。

・通所・療育先別(複数回答)にみると、「受容前」では「すこやか教室」と「たんぽぽ・コアラ教室」がそれぞれ全体の3 割強を占めた。「受容中」では「すこやか教室」と「たんぽぽ・コアラ教室」がそれぞれ全体の2 割強を占めた。「受容後」では、「療育センター(第1・知的)」が36.8%となった。

・通所・療育の場所・機関別を『就学前・小学校1~2 年・小学校3~6 年』の区分でみると、「就学前」では「すこやか教室」(39.4%)と「たんぽぽ・コアラ教室」(41.8%)が多くなった。「小学校1~2 年」では、ケース数(度数)でもっとも多くなったのは「自閉症児支援センターPAL」で、その構成比は80.0%となった。また「松心園」も度数が高くなり、70.6%を占めた。「小学校3~6 年」では、「療育センター(第1・知的)」が6 割弱を占めた。他に、「アクトおおさか」の構成比の100%を「小学校3~6 年」が占めた。

(7)相談テーマの分類

①相談テーマの分類:相談内容(5 つまでの複数回答)

・相談内容全体では、「支援方法(関わり方)」が34.3%を占めた。

・年齢でみると、「福祉サービス利用・紹介」の年齢の平均値が最も高く(12.8 歳)なったが、バラツキも大きくなった。年齢の平均値が低かったものは、「進路相談」および「育児・生活支援」で、7.0 歳となった。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」および「学校(学生)」で「支援方法(関わり方)」が3 割強となった。「社会人」は「その他内容」が22.2%を占めた。

・『受容度3 区分』別では、全区分で「支援方法(関わり方)」が最も高くなった(「受容前」が28.1%、「受容中」が35.4%、「受容後」が42.7%)。次いで「受容前」および「受容中」では「障害理解」が2 割強を占め、「受容後」では「問題行動対処法」が2 割弱を占めた。

②相談テーマの分類:相談場面(3 つまでの複数回答)

・相談場面全体では「家庭・家族・親族」が42.4%を占め、次いで「学校」が37.7%となった。

・年齢でみると、「病院・診療所」の平均値が最も高く(13.7 歳)なったが、バラツキも大きくなった。最も平均値が低くなったのは「保育所・幼稚園」の6.1 歳で、バラツキも小さい。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」では「家庭・家族・親族」が全体の44.8%を占めた。「学校(学生)」では、「学校」と「家庭・家族・親族」がそれぞれ4 割強となった。「社会人」では「病院・診療所」が4 割を占めた。

・『受容度3 区分』別では、「受容前」および「受容後」で「家庭・家族・親族」がそれぞれ46.9%および37.9%を占め、次いで「学校」が高くなり、それぞれ31.0%および26.4%を占めた。「受容中」は「学校」(43.2%)と「家庭・家族・親族」(41.6%)がほぼ均衡となった。

③相談テーマの分類:相談内容と相談場面のクロス

・全体を100%とした場合に最も構成比が高くなったのは、相談内容の「支援方法(関わり方)」と相談場面の「家庭・家族・親族」で、14.4%を占めた。次いで高くなったのが相談内容の「支援方法(関わり方)」と相談場面の「学校」(12.9%)で、その後に相談内容の「障害理解」と相談場面の「家庭・家族・親族」(8.4%)が続いた。

5.診断・検査・相談歴からみた概要

(1)診断・検査歴の概要

・全体では、相談件数の半数強(54.2%)が診断歴を「有」と答えている。実相談者数で見ても、58.1%が相談歴を「有」としている。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」では診断歴「無」がやや多くなった(56.1%)が、逆に「学校(学生)」では診断歴「有」がやや多くなった(55.8%)。「社会人」は、ほぼ全数が診断歴「有」と答えている。

・『受容度3 区分』別では、「受容前」で診断歴「無」が82.3%を占めた。「受容中」で診断歴「無」と「有」が半数ずつとなり、「受容後」ではほぼ全数が診断歴「有」としている。

・通所・療育歴の有無に関わらず、診断歴が「有」の方が「無」よりも高くなったが、通所・療育歴がある方(65.6%)がない方(75.2%)よりも約10 ポイント診断歴が高くなった。

・診断を受けた場所は、行政機関と医療機関が半数ずつを占めた。行政機関では療育センターおよび松心園を合わせて48.7%を占め、医療機関では民間病院が28.5%を占めた。

・検査方法は「K 式」(38.4%)が最も高くなり、次いで「WISC-Ⅲ」が26.7%を占めた。

・診断結果は「自閉症」(27.6%)が高くなった。診断結果は次いで「その他」が22.2%を占めた。

(2)主な診断名別にみた詳細

①クロス集計結果より

・主な診断名別に通所・療育の場所・機関を見てみると、「自閉症」では「療育センター(第1・知的)」が36.1%を占め、「高機能自閉症」では「たんぽぽ・コアラ教室」が36.0%、「広汎性発達障害」では「すこやか教室」が32.6%を占めた。また、「アスペルガー症候群」は「自閉症児支援センターPAL」が72.2%を占め、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」では、「その他」が34.8%を占めた。

・主な診断名別に全体を100%として検査方法をみてみると、「自閉症」の診断結果では「K式」や「PEP-R」などが用いられた割合が高くなった(いずれも10%強)。「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」では、「WISC-Ⅲ」が8.9%を占めた。

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」および「学校(学生)」で、診断名が「自閉症」の割合が3 割弱となった。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」では次いで診断名が「広汎性発達障害」が22.9%となり、「学校(学生)」では次いで「その他」が23.9%を占めた。「社会人」は「知的障害」が26.3%を占めた。

・『受容度3 区分』別では、「受容前」および「受容中」で診断名が「その他」となった割合が、それぞれ3 割弱となった。「受容後」では、「自閉症」の割合が5 割弱となった。

・『就学前・就学後(小学校まで)』区分で見ると、いずれの診断結果も就学後で割合がおおむね8 割を超えた。しかし、「広汎性発達障害」はその割合が低く、全体の6 割となった。

・『就学前・小学校1~2 年・小学校3~6 年』でみると、「広汎性発達障害」は「就学前」および「小学校1~2 年」で構成比が同数(36.4%)となった。また「小学校1~2 年」では、「アスペルガー症候群」(64.7%)、「高機能自閉症」(47.8%)、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」(44.9%)で高くなった。「小学校3~6 年」では、「自閉症」(59.4%)が高くなった。また、ケース数は少ないが、「LD(学習障害)」も「小学校3~6 年」で71.4%と高くなった。「その他」の診断結果は「小学校3~6 年」で高くなり、全体の6 割を超えた。

・『受容度3 区分』別では、「自閉症」の75.0%が「受容後」となったが、他の診断結果ではほとんど「受容中」の割合が高くなった。『受容度2 区分』別でも同様に、「自閉症」以外のほとんどの診断結果で「受容前・受容中」の割合が高くなった。

・延べ相談回数と診断結果の関係をみると、いずれも診断結果でも延べ相談回数は「1 回」の構成比が高くなった。しかし、「アスペルガー症候群」(33.3%)や「高機能自閉症」(41.7%)では延べ相談回数が「1 回」の割合が低く、複数回の相談を行っている割合が高くなった。

・延べ相談回数を「1 回」または「2 回以上」と区分した場合、いずれの診断結果においても「2回以上」の構成比が高くなった。「知的障害」のみ、その割合が7 割を下回った。

・当該相談機関におけるこれまでの相談の有無を見ると、いずれの診断結果でも「再相談」の割合が高くなった。特に、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」(87.5%)と「高機能自閉症」(82.9%)では8 割を超える結果となった。

・他機関への相談歴から診断名をみると、いずれの診断結果においても「有」が高くなった。「知的障害」ではその割合が70.7%となったが、他の診断名では8 割を超える結果となった。

・手帳の有無と診断名の関係をみると、「自閉症」(77.5%)および「知的障害」(76.3%)で手帳「有」の回答が高くなったが、その他の診断名ではいずれも手帳「無」の割合が多くなった。特に「アスペルガー症候群」では、手帳「無」が100%となった。

・その他の障害と診断名の関係をみると、「自閉症」において「知的障害」を併せ持つ割合が75.7%となったが、他は「知的障害」以外はその他の障害が「無」の構成比が高くなった。

②「1①誕生から②問題発見まで(月数)」および「1&2①誕生から③診断まで(月数)」を用いた区分別の比較

・全体的には、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」の平均値は58.0 ヶ月(4.8 年)となり、「1&2①誕生から③診断まで(月数)」の平均値は79.7 ヶ月(6.6 年)となった。

・診断名別に「1①誕生から②問題発見まで(月数)」の平均値をみると、「自閉症」で最も低くなり(26.0 ヶ月・2.2 年)、「アスペルガー症候群」で最も高くなった(80.7 ヶ月・6.7年)。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」の平均値で最も低かったのは上述と同様「自閉症」(50.7 か月・4.2 年)であった。最も高かったのは「高機能自閉症」(120.7 ヶ月・10.1年)で、次いで「アスペルガー症候群」(105.0 ヶ月・8.7 年)となった。

・通所・療育歴からみると、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」は、通所・療育歴が「無」の方が高くなり、平均値が61.6 ヶ月(5.1 年)となった。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」でも通所・療育歴が「無」の方が高くなり、平均値が102.2 ヶ月(8.5 年)となった。

いずれも通所・療育歴が「無」の方が「有」よりも、平均値が2 倍前後高くなっている。

・『就学前・就学後(小学校まで)』区分でみると、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」は、「就学前」で30.9 ヶ月(2.6 年)、「就学後」で58.5 ヶ月(4.9 年)となった。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」では「就学前」で39.4 ヶ月(3.3 年)、「就学後」で70.6ヶ月(5.9 年)となった。②問題発見から③診断までの平均月数は、「就学後」の方が少し高くなった(12.1 カ月)。

・『就学前・小学校1~2 年・小学校3~6 年』でみると、「小学校1~2 年」で「1①誕生から②問題発見まで(月数)」が50.9 ヶ月(4.2 年)、「1&2①誕生から③診断まで(月数)」が58.8 年(4.9 年)となった。「小学校3~6 年」でみると、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」が64.1 ヶ月(5.3 年)、「1&2①誕生から③診断まで(月数)」が80.6 年(6.7年)となった。②問題発見から③診断までの平均月数は、「小学校3~6 年」の方が高くなった(16.5 カ月)。

③主な診断名別に見た現在の年齢と、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」および「1&2①誕生から③診断まで(月数)」でみた散布図の特徴

・「自閉症」は実年齢に比較し、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」が全体的に早い傾向にある。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」については、問題発見後、間もない時期に診断を受けたケースと少し時間を置いて受けたケースが混じっている。

・「高機能自閉症」は、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」が実年齢と問題発見までの月数が、早いケースも遅いケースも見られる。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」では、実年齢と誕生から診断までの月数がほぼ変わらない。

・「広汎性発達障害」では、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」は実年齢に比較し、問題発見までの月数が遅い。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」については、診断を受けたのは、実年齢とさほど変わらない時期(最近)に行われている。

・「アスペルガー症候群」では、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」は、早いケースも遅いケースも見られる。「1&2①誕生から③診断まで(月数)」は、実年齢が上がるほど、診断を受ける月数がやや早くなる傾向にある。

・「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」では、「1①誕生から②問題発見まで(月数)」において、8 歳~10 歳頃に問題を発見しているケースが多い。また、「1&2①誕生から③診断まで(月数)」でも、8 歳~10 歳頃に問題を発見しているケースで、診断までの月数がやや早くなっている。

④通所・療育歴別に見た現在の年齢と「1①誕生から②問題発見まで(月数)」および「1&2①誕生から③診断まで(月数)」の散布図の特徴

・「1①誕生から②問題発見まで(月数)」については、通所・療育歴のある方が、問題発見までの月数が早い。

・「1&2①誕生から③診断まで(月数)」については、通所・療育歴のある方が、診断までの月数が早いことが分かる。

⑤相談内容および相談場面からみた診断名の特徴

・本章の最後のまとめに、プロット図を用いて提示する。

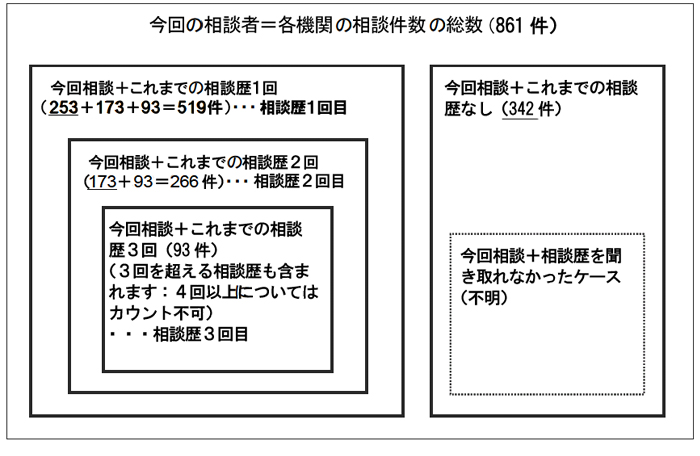

(3)これまでの相談歴

・今回の全相談者数が、今回の相談機関に相談を行うまでの相談歴6(これまでの相談歴)を相談回数で見たものが図表 25 である。これまでに相談歴が「0 回」のケースは4 割弱となり、回数が増えるにつれ構成比が下がり、「3 回」に渡り他機関で相談を受けている相談者は1割となった。

6 相談歴の「0回」は正しくは「0回または不明」であるが、ここでは「0回」で統一する。同様に、「3回」は正しくは「3回またはそれ以上」であるが、ここでは「3 回」で統一する。

図表 25 これまでの相談歴の考え方

・『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」において「0 回」(33.8%)および「1 回」(35.9%)がほぼ同じ割合となった。

「学校(学生)」では4 割が、「社会人」では6 割がこれまでの相談歴を「0 回」としている。しかし、「学校(学生)」では、「3 回」相談を行っている方が1 割を超えている。

・『受容度3 区分』別では、いずれも受容度も「0 回」が4 割前後を占めている。

・診断名別にみると、「3 回」以上の相談歴が多くなっているのが「自閉症」(39.8%)、「アスペルガー症候群」(48.7%)、「LD(学習障害)」(77.8%)となった。

(4)相談経路

①全体

・これまでの相談歴1 回目に最も高くなったのが「保健センター」(35.8%)で、次いで「病院」(23.9%)となった。

・これまでの相談歴1 回目→2 回目の相談経路は以下のようになった。

「保健センター」 → 「療育施設」 (21.8%)

「保健センター」 → 「保健センター」 (10.5%)

「療育施設」 → 「病院」 (10.2%)

・これまでの相談歴1 回目→2 回目→3 回目の相談経路は以下のようになった。

「保健センター」 → 「保健センター」 → 「療育施設」 (15.6%)

「病院」 → 「療育施設」 → 「病院」 (12.5%)

「子育て支援機関」→ 「療育施設」 → 「病院」 (8.3%)

②『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別

・これまでの相談歴1 回目に最も高くなったのは、「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」においては「保健センター」(68.8%)が、「学校(学生)」では「病院」(28.5%)および「保健センター」(25.3%)が多くなった。「社会人」では「病院」が半数を占める結果となった。

・これまでの相談歴1 回目→2 回目の相談経路は以下のようになった。

*「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」

「保健センター」 → 「療育施設」 (40.7%)

「保健センター」 → 「保健センター」 (22.0%)

*「学校(学生)」

「保健センター」 → 「療育施設」 (15.6%)

「療育施設」 → 「病院」 (12.1%)

*「社会人」

「病院」 → 「病院」 (66.7%)

・これまでの相談歴1 回目→2 回目→3 回目の相談経路は以下のようになった。「社会人」は該当するケースがなかった。

*「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」

「保健センター」 → 「病院」 → 「療育施設」 (30.0%)

「保健センター」 → 「療育施設」 → 「子育て支援機関」 (20.0%)

*「学校(学生)」

「保健センター」 → 「保健センター」 → 「療育施設」 (16.3%)

「病院」 → 「療育施設」 → 「病院」 (14.0%)

③『受容度3 区分』別

・これまでの相談歴1回目に最も高くなったのは、「受容前」においては「保健センター」(70.4%)が、「受容中」においては「保健センター」(30.6%)と「病院」(27.8%)が多くなった。

「受容後」においては「療育施設」(34.2%)と「保健センター」(24.3%)が高くなった。

・これまでの相談歴1 回目→2 回目の相談経路は以下のようになった。

*「受容前」

「保健センター」 → 「療育施設」 (34.0%)

「保健センター」 → 「保健センター」 (17.0%)

「保健センター」 → 「病院」 (14.9%)

*「受容中」

「保健センター」 → 「療育施設」 (24.1%)

「療育施設」 → 「病院」 (11.1%)

「病院」 → 「病院」 (10.2%)

*「受容後」

「保健センター」 → 「療育施設」 (15.8%)

「療育施設」 → 「病院」 (14.5%)

「子育て支援機関」→ 「療育施設」 (13.2%)

・これまでの相談歴1 回目→2 回目→3 回目の相談経路は以下のようになった。

*「受容前」

「保健センター」 → 「病院」 → 「病院」 (37.5%)

「保健センター」 → 「福祉事務所」 → 「病院」 (25.0%)

*「受容中」

「保健センター」 → 「保健センター」 → 「療育施設」 (34.8%)

「子育て支援機関」→ 「病院」 → 「学校」 (13.0%)

「療育施設」 → 「子育て支援機関」→ 「子育て支援機関」 (13.0%)

「療育施設」 → 「病院」 → 「病院」 (13.0%)

*「受容後」

「子育て支援機関」→ 「療育施設」 → 「病院」 (16.7%)

「病院」 → 「療育施設」 → 「病院」 (16.7%)

「療育施設」 → 「病院」 → 「療育施設」 (14.6%)

④診断結果別

・これまでの相談歴1 回目に最も高くなったのは、「自閉症」においては「療育施設」(34.7%)が高くなった。また、「広汎性発達障害」(30.4%)、「知的障害」(48.3%)、「その他」(23.2%)では「子育て支援機関」が高くなった。加えて「アスペルガー症候群」では「保健センター」(66.7%)が高くなった。「高機能自閉症」(61.3%)、「LD(学習障害)」(88.9%)、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」(80.4%)では、それぞれ「病院」が高くなった。

・これまでの相談歴1 回目→2 回目の相談経路は以下のようになった。

*「自閉症」

「保健センター」 → 「療育施設」 (24.1%)

「病院」 → 「療育施設」 (16.5%)

*「高機能自閉症」

「療育施設」 → 「子育て支援機関」 (27.8%)

「病院」 → 「子育て支援機関」 (27.8%)

*「広汎性発達障害」

「病院」 → 「病院」 (21.7%)

*「アスペルガー症候群」

「保健センター」 → 「保健センター」 (52.0%)

*「LD(学習障害)」

「病院」 → 「療育施設」 (100.0%)

*「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」

「病院」 → 「療育施設」 (42.9%)

「病院」 → 「病院」 (42.9%)

*「知的障害」

「保健センター」 → 「療育施設」 (71.4%)

*「その他」

「療育施設」 → 「病院」 (21.2%)

「子育て支援機関」→ 「病院」 (19.2%)

・これまでの相談歴1 回目→2 回目→3 回目の相談経路は以下のようになった。

*「自閉症」

「病院」 → 「療育施設」 → 「病院」 (22.6%)

*「広汎性発達障害」

「子育て支援機関」→ 「病院」 → 「学校」 (42.9%)

*「アスペルガー症候群」

「保健センター」 → 「保健センター」 → 「療育施設」 (68.4%)

*「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」

「病院」 → 「療育施設」 → 「病院」 (45.5%)

6.相談時間の平均値の差

(1)全体の相談時間の平均値

・相談時間の全体の平均値は50.2 分で、最大値は140 分、最小値は5 分となった。最頻値は60 分であった。

(2)区分ごとの相談時間の平均値

・相談時間を『保育所/幼稚園/在宅乳幼児、学校(学生)、社会人』別でみると、最も平均値が高くなったのは「学校(学生)」であり、平均値は52.5 分、最大値は140 分、最小値は5 分となった。逆に、平均値が最も低かったのは「社会人」であり、平均値39.0 分、最大値90 分、最小値15 分で、バラツキも最も小さかった。「保育所/幼稚園/在宅乳幼児」の平均値は42.9 分であったが、バラツキが最も大きくなった。

・『受容度3 区分』別では、「受容中」の平均値が最も高く、57.2 分となった。「受容前」の平均値も「受容中」とあまり変わらず、平均値は54.7 分となった。逆に最も平均値が低かったのは「受容後」で、31.2 分となった。「受容前」と「受容後」、「受容中」と「受容後」の平均値は統計的に有意差が見られ、受容がなされると相談時間は短くなる傾向にあることが分かった。この傾向は、『受容度2 区分』別でも表れていた。

(3)相談内容・相談場面別の相談時間の平均値

・相談内容別では、「周囲啓発」の相談時間の平均値が最も高く、61.4 分となった。次いで、「障害理解」が56.3 分となった。逆に相談時間の平均値が最も低くなったのは「専門機関紹介(医療以外)」の27.5 分で、次いで「福祉サービス利用・紹介」の37.9 分であった。「医療機関紹介は」平均値は38.8 分であったが、バラツキが最も大きくなった。

・相談場面別では、ケース数は少ないが「仕事・職場」が60.0 分と最も平均値が高くなった。逆に平均値が最も低かったのが「公共・民間施設」で、21.3 分であった。バラツキが最も大きくなったのは「近隣・近所」で、平均値は49.8 分であった。

7.3元分析:就学前後×受容度2区分と、相談機関・当事者の区分・相談歴等

これまでは 1 要素の単純集計、または2 要素のクロス集計を用いて分析を行った。ここでは3 要素(中核となるのが就学前後7×受容度2 区分8の2 要素とその他1 要素)を用いて分析を行うこととする。

(1)『就学前後×受容度2 区分』別の全体的な傾向と延べ相談回数

・『就学前後×受容度2 区分』別の全体的な構成比であるが、最も高くなったのが「就学後×受容前・中」で全体の57.0%を占めた。逆に最も少なかったのが「就学前×受容後」であり、全体の3.6%にしか満たなかった。その他、「就学前×受容前・中」と「就学後×受容後」は、それぞれ2 割前後となった。

・延べ相談回数をみると、「就学前×受容前・中」と「就学後×受容後」の延べ相談回数1 回が6 割強を占めている。逆に、「就学前×受容後」と「就学後×受容前・中」では延べ相談回数1 回は3 割に満たない。「就学後×受容後」では1~3 回の延べ相談回数の合計で85.8%を占めているが、同様に「就学後×受容前・中」では60.0%となっており、さらに相談回数が多いケースもみられる。

7 これまでと同様に、就学後は小学生を対象としている。

8 これまでと同様に、受容前・中と受容後の2 区分としている。

(2)『就学前後×受容度2 区分』別の通所・療育歴、および診断歴

・通所・療育歴をみると、「就学後×受容後」では8 割以上が「有」と回答している。「就学前×受容前・中」と「就学前×受容後」はいずれも通所・療育歴「有」が5 割強となった。

逆に「就学後×受容前・中」では、通所歴「無」が全体の7 割弱を占めている。

・通所・療育歴の場所・機関別にみると、「就学後×受容後」にて、「松心園」(100.0%)、「療育センター(第1・知的)」(74.2%)、「自閉症児支援センターPAL」(66.7%)などが高くなっている。「就学前×受容前・中」では、「ポニーの学校」(47.1%)や「すこやか教室」(38.5%)、「たんぽぽ・コアラ教室」(37.5%)などが高くなった。

・診断歴をみると、「就学前×受容後」および「就学後×受容後」で、診断歴「有」の回答が高くなった(それぞれ80.0%、94.7%)。逆に「就学前×受容前・中」と「就学後×受容前・中」では診断歴「無」が多くなり、いずれも全体の6 割を占めている。

・診断結果からみると、「自閉症」において「就学後×受容後」の割合が高くなった(66.0%)。その他は、「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」でやや「就学後×受容後」の割合が高くなっているものの(45.2%)、いずれも「就学後×受容前・中」の割合が高くなっている。特に「高機能自閉症」では75.0%が「就学後×受容前・中」である。

(3)『就学前後×受容度2 区分』別の相談経路

・これまでの相談歴1 回目に最も高くなったのは、「就学前×受容前・中」および「就学前×受容後」において、これまでの相談歴1 回目に最も高くなったのが「保健センター」となり、いずれも7 割を超えた。「就学後×受容前・中」でも「保健センター」が高くなっているがその割合は3 割ほどであり、次いで「病院」(25.6%)となった。「就学後×受容後」では、療育施設が33.3%を占めた。

・これまでの相談歴1 回目→2 回目の相談経路は以下のようになった。

*「就学前×受容前・中」

「保健センター」 → 「療育施設」 (50.0%)

「保健センター」 → 「保健センター」 (16.7%)

*「就学前×受容後」

「保健センター」 → 「病院」 (60.0%)

「療育施設」 → 「病院」 (40.0%)

*「就学後×受容前・中」

「保健センター」 → 「療育施設」 (15.9%)

「療育施設」 → 「病院」 (13.4%)

*「就学後×受容後」

「保健センター」 → 「療育施設」 (17.5%)

「子育て支援機関」→ 「療育施設」 (15.9%)

・これまでの相談歴1 回目→2 回目→3 回目の相談経路は以下のようになった。

*「就学前×受容前・中」

「保健センター」 → 「療育施設」 → 「子育て支援機関」 (33.3%)

*「就学前×受容後」

「保健センター」 → 「病院」 → 「療育施設」 (100.0%)

*「就学後×受容前・中」

「保健センター」 → 「保健センター」 → 「療育施設」 (28.6%)

*「就学後×受容後」

「子育て支援機関」→ 「療育施設」 → 「病院」 (21.1%)

(4)『就学前後×受容度2 区分』別の相談時間

・平均値が最も高いのは「就学後×受容前・中」であり、60.2 分となった。最大値が135 分、最小値が7 分となった。逆に平均値が最も低いのは「就学前×受容後」であり、24.5 分とな った。

・最頻値は「就学前×受容前・中」と「就学後×受容前・中」で60 分、「就学前×受容後」と「就学後×受容後」で20 分となった。

8.プロット図から見た関係性の分類

以下では、プロット図を用いて関係性(類似性)を分類する。ここでいうプロット図とは、集計済みのクロス集計結果をもとに変数間の差や類似性を分析した結果を、軸と点を用いてグラフィック表現したもの指している9。2 つの軸の名称は、分析者にて命名する。

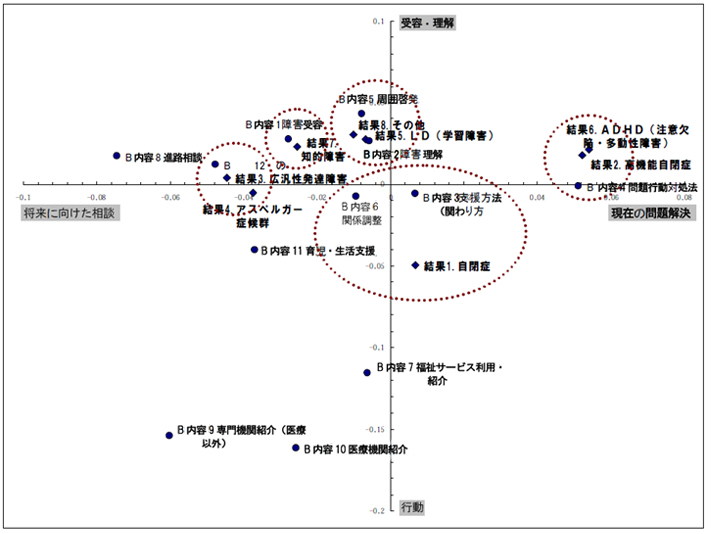

(1)診断名と、相談内容および相談場面からみた分類

①診断名とB 相談内容との関係性からみた分類

図表 26 は、診断名とB 相談内容との関係性からみた分類である。縦軸を「受容・理解」と「行動」、横軸を「現在の問題解決」・「将来に向けた相談」と名付けた。

自閉症においては両軸の中心に位置し、支援方法(関わり方)や関係調整と関係性が深いことが分かる。LD(学習障害)やその他においては障害理解や周囲啓発と、知的障害においては障害受容と関係性が深く、縦軸の上の方(受容・理解)に位置づけられている。

また、ADHD(注意欠陥・他動性障害)と高機能自閉症においては問題行動対処法と関係性が深く、横軸の右側つまり現在の問題解決と関係性が深い。広汎性発達障害とアスペルガー症候群はその他の内容と関係性が深い。プロットの距離は少し離れるが、進路相談とも関係性がみられる。つまり、将来に向けた問題解決と関係性が深いことが分かる。

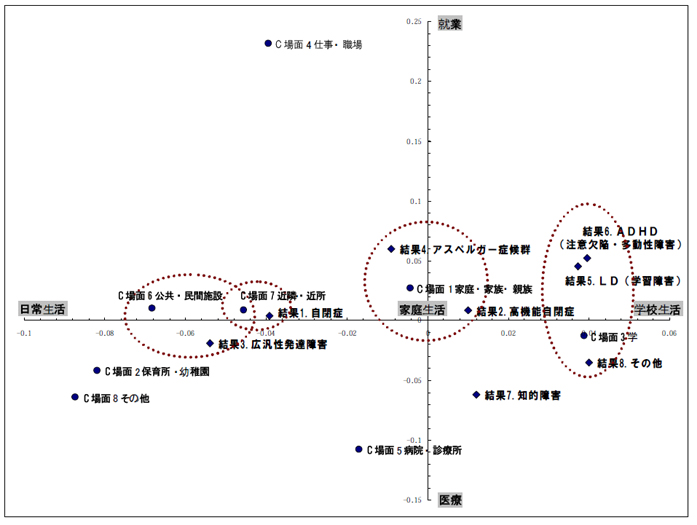

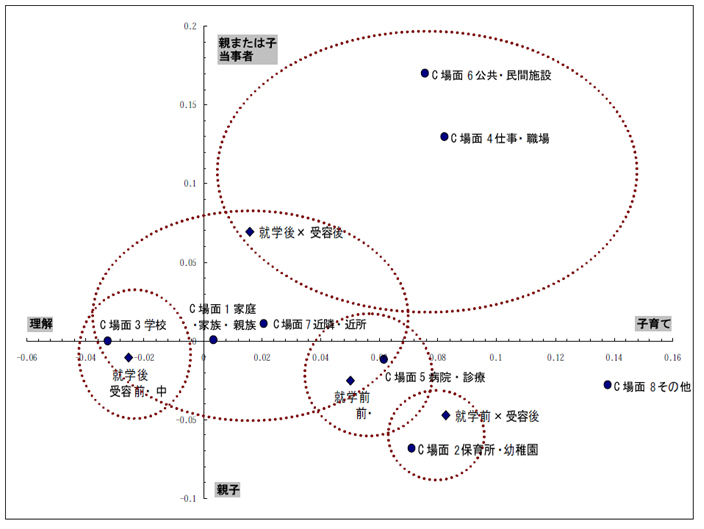

②診断名とC 相談場面との関係性からみた分類

図表 27 は、診断名とC 相談場面との関係性からみた分類である。縦軸を「就業」と「医療」、横軸を「日常生活」と「学校生活」と名付けた。また、軸の中心を「家庭生活」とした。

アスペルガー症候群や高機能自閉症は中央に位置しており、家庭・家族・親族との関係性が深いことが分かる。また、ADHD(注意欠陥・他動性障害)、LD(学習障害)、その他においては、横軸の右側つまり学校生活と関係性が見られる。自閉症では近隣・近所と、広汎性発達障害では近隣・近所以外に公共・民間施設との関係性も有り、横軸の左側つまり日常生活に近いところに位置している。

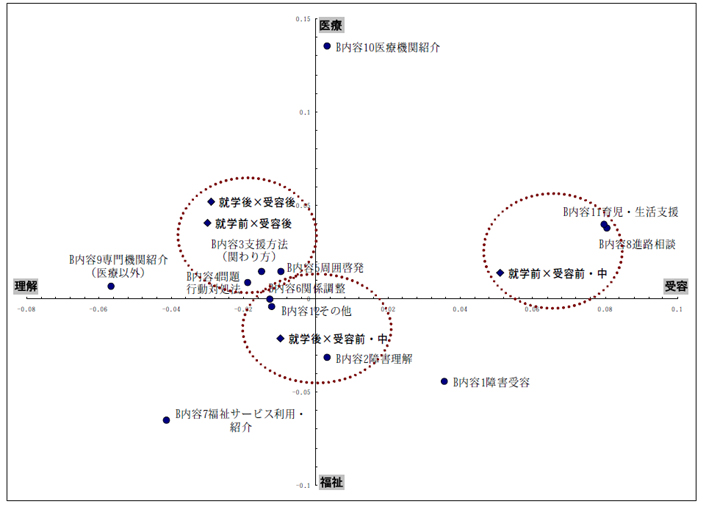

(2)就学前後×受容度2 区分と、相談内容および相談場面からみた分類

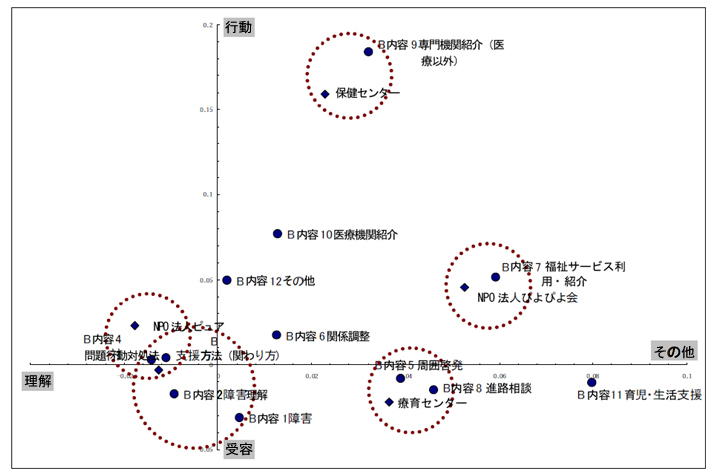

①就学前後×受容度2 区分とB 相談内容との関係性からみた分類

図表 28 は、就学前後×受容度2 区分とB 相談内容との関係を、プロット図に表したものである。縦軸を「医療」と「福祉」、横軸を「理解」と「受容」と名付けた。

就学前後に関わらず、受容後は支援方法(関わり方)、問題行動対処法、周囲啓発といった相談との関係性が強くなっている。また、就学後で受容前・中の場合は、障害理解、関係調整、その他の相談と関係が強くなっている。加えて、就学前の受容前・中については、育児・生活相談や進路指導に関する相談が関係している。

②就学前後×受容度2 区分とB 相談場面との関係性からみた分類

図表 29 は、就学前後×受容度2 区分とB 相談内容との関係を、プロット図に表したものである。縦軸を「親または子・当事者」と「親子」、横軸を「教育」と「子育て」と名付けた。

家庭・家族・親族および近隣・近所は、就学前×受容前・中、就学後×受容前・中、就学後×受容後のいずれとも関係性が見られる。就学後×受容前・中では学校との関係が、就学前×受容後は保育所・幼稚園との関係が、就学前×受容前・中では、病院・診療所との関係が深くなった。距離は少し遠くなるが、就学後×受容後は、仕事・職場や公共・民間施設との関係性も見られた。

(3)各機関と、相談内容および相談場面からみた分類

①B 相談内容と機関との関係性からみた分類

図表 30 は、B 相談内容と機関との関係を、プロット図に表したものである。縦軸を「行動」と「受容」、横軸を「理解」と「その他」と名付けた。

保健センターでは、専門機関紹介(医療以外)と関係が深くなった。これは乳幼児だけでなく、成人の相談にも応じているからであると考えられる。療育センターでは、周囲啓発、進路相談との関係性が高くなった。

教育センターでは、障害理解、障害受容、支援方法(関わり方)、問題行動対処法と関係がみれらた。NPO 法人ピュアも同様に、支援方法(関わり方)、問題行動対処法との関係性が高くなっている。NPO 法人ぴよぴよ会では、福祉サービス利用・紹介の相談と関係が見られた。

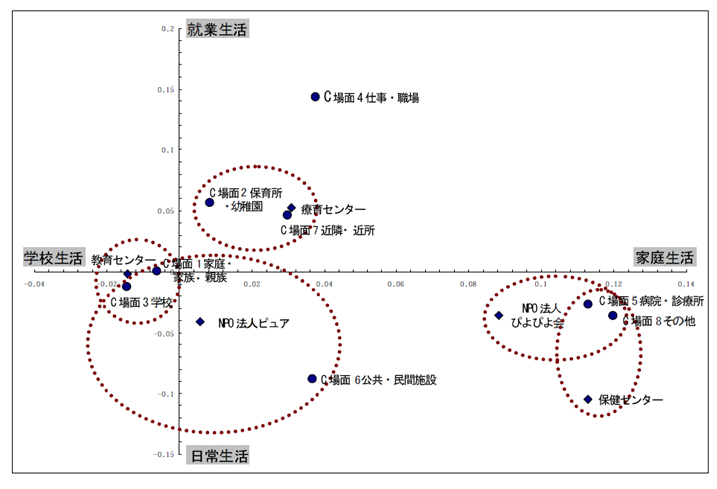

②C 相談場面と機関との関係性からみた分類

図表 31 は、C 相談場面と機関との関係を、プロット図に表したものである。縦軸を「就業生活」と「日常生活」、横軸を「学校生活」と「家庭生活」と名付けた。

療育センターにおいて、保育所・幼稚園、近隣・近所に関する相談と関係性がみられた。教育センターでは、家庭・家族・親族と学校に関する相談と関係が密接となり、NPO 法人ピュアでは、家庭・家族・親族と学校に加え、公共・民間施設とも関係が見られた。保健センターおよびNPO 法人ぴよぴよ会では、病院・診療所、その他の相談と関係が見られた。

図表 26 診断名とB 相談内容との関係性からみた分類

図表 27 診断名とC 相談場面との関係性からみた分類

図表 28 就学前後×受容度2 区分とB 相談内容との関係性からみた分類

図表 29 就学前後×受容度2 区分とC 相談場面との関係性からみた分類

図表 30 B 相談内容と機関との関係性からみた分類

図表 31 C 相談場面と機関との関係性からみた分類

9.内容分析(シート7)についての議論の結果

ここではシートの裏面のシート7 に記入してもらった相談テーマの一覧を提示し、関係者にて相談内容の分析検討と、各機関に相談記録と集計を実施後の感想等についてヒアリングした結果を述べる。

(1)相談テーマ一覧

①健康づくり課

1)受容後

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 15 | 施設の問い合わせ |

②保健所・保健センター

1)受容前

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 3 | かんしゃくが強い |

| 本児、弟ともに多動。落ち着きなく我が強く母はたたいてしまう | |

| 4 | 自我の表出が激しく、幼稚園でも他児に手が出たり、パニックになる。 |

| 発達検査希望 | |

| 発達相談希望(診断をつけてほしい) | |

| 5 | まわるものが異常に好き、これは病気なのかただの癖なのか |

| 6 | 転出後の発達フォロー機関について |

| 20 | 就職及び人間関係について |

2)受容中

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 8 | 診断名をつけない相談機関について |

| 38 | 本人にふさわしい施設や仕事があれば教えてほしい |

| 本人の状態がおもわしくない | |

| 58 | インターネットについて |

| 就労支援 | |

| 障害福祉サービスの利用 |

③教育センター

1)受容前

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 4 | 特徴理解に向けた発達検査(K式)の実施 |

| 5 | WISC-Ⅲ知能検査のフィードバック |

| 学校での問題となっている行動と母親や担任が感じる不安 | |

| 検査(K式)実施 | |

| 子どもの気になるところと母親の不安について | |

| 子どもの落ち着きの無さ、園とのかかわり方 | |

| 子どもへの対応について、発達的問題について | |

| 発達検査結果説明 | |

| 6 | アスペルガー障害ではないか |

| 観察(知的障害の有無) | |

| 検査(K式)実施 | |

| 子どもの最近の様子について | |

| 子どもの示す行動についての理解 | |

| 子どもの発達に関する母親の不安 | |

| 児の今までの様子の聞き取り | |

| 授業中に立ち歩く | |

| 集団の中に入りにくい | |

| 障害についての説明及び発達検査について | |

| 母親面接(問題行動への対処) | |

| 本児に対する不安や生活の中での困ったことの聞き取り | |

| 本人の今までの様子の聞き取りと今後の方針 | |

| 7 | WISCⅢの検査結果を伝える |

| WISC-Ⅲの実施 | |

| 吃音に対する関わりについて | |

| 検査(WISKⅢ)実施 | |

| 検査のフィードバック、今後の関わり方について | |

| 今までの生活の様子と今後の方針について | |

| 子どもの特異な行動についての理解 | |

| 子どもの養育について | |

| 支援方法について | |

| 子どもの養育について | |

| 支援方法について | |

| 新版K式発達検査の実施。児の特徴をよりよく知るため | |

| 新版K式発達検査実施 | |

| 新版K識発達検査の実施。本人の特徴を知るため | |

| 対人関係について | |

| 本人の特徴を知るためのWISKⅢ実施 | |

| 本人の発達状況を知るためのWISKⅢ実施 | |

| 8 | WISCⅢの実施 |

| WISCⅢ知能検査の実施 | |

| WISKⅢの実施 | |

| 学校での授業態度 | |

| 学校生活や学習についての支援について | |

| 検査(WISKⅢ)結果説明 | |

| 検査(WISKⅢ)実施 | |

| 言っても聞かない、先生の言うことが聞けない | |

| 子どもの落ち着きの無さ、行動について | |

| 主訴・生育歴・現象歴等について | |

| 集団となじめない | |

| 9 | Faからみた児の様子のききとりとFaの気持ちの受容 |

| K式発達検査の実施 | |

| WISC-Ⅲ知能検査のフィードバック | |

| WISC-Ⅲ知能検査を実施 | |

| 学校での様子について | |

| 検査(WISKⅢ)実施(医療機関受信のため) | |

| 検査結果報告、子どもへの対応について | |

| 子どもの学校生活について | |

| 子どもの現状と母親の心配していることについて | |

| 子どもの行動の意味について | |

| 子どもの傷つきやすさへの対応 | |

| 子どもの状態の理解と支援について | |

| 子どもの問題に対しての対応の仕方について | |

| 子どもへのかかわり方について | |

| 受理面接なので母親が不安を感じている学校及 家庭での子どもの状態へに対処について |

|

| 生育歴の聞き取り、今後の相談の方針について | |

| 特徴理解に向けたWISKⅢの実施 | |

| 勉強について | |

| 10 | WISCⅢの実施 |

| WISCⅢ検査結果の報告と支援について | |

| 家庭や幼稚園での生活の様子と支援について | |

| 学校や家庭生活での子どもの問題について | |

| 子どもの行動に関する母親の不安の聞き取り | |

| 子どもの生活の様子について | |

| 子どもの特性・特徴の理解 | |

| 子どもの様子について・関わり方 | |

| 児の特徴を知るためのWISKⅢ実施 | |

| 発達検査(WISK)実施 | |

| 母親が感じる子どもの気になる点について | |

| 母親の心配している点について | |

| 11 | 学習と支援について |

| 子どもの状態と母親の思いについて | |

| 問題行動への対処 | |

| 12 | WISC-Ⅲの検査結果フィードバック |

| WISC-Ⅲ知能検査実施 | |

| 検査(WISKⅢ)の実施(本児の特徴をつかむ) | |

| 最近の本人の様子の聴き取り | |

| 子どもの対人関係について | |

| 話の内容がわかりにくいところがある | |

| 13 | WISC-Ⅲの実施 |

| WISC-Ⅲを実施 | |

| 検査(WISKⅢ)の実施(本児の特徴をつかむ) | |

| 新版K識発達検査実施 | |

| 知能検査の実施 | |

| 14 | WISC-Ⅲの実施 |

| 15 | WISC-Ⅲの実施 |

| 子どもの行動の理解について | |

| 小学校入学にあたって本児の障害の受け入れについて | |

| 養護学校高等部での生活について | |

| 18 | 子どもの気になる行動についての聴取と今後の支援について |

| 受理面接、子どもの特徴の聴取 |

2)受容中

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 4 | 団体行動がとれない |

| 発達検査結果の説明 | |

| 幼稚園での母親の関わり方 | |

| 5 | WISC-Ⅲの結果の説明 |

| WISC-Ⅲの実施 | |

| 園・家庭での様子と対応 | |

| 学校での対応について | |

| 学校での問題行動について | |

| 学校生活について | |

| 学校生活及び子どもへのかかわり方について | |

| 検査結果について、子どもの対応について | |

| 子どもの対応について | |

| 子どもへの関わり方と園での様子について | |

| 子どもへの対応について、検査結果報告 | |

| 就学に関する不安への対応について | |

| 小学校へ行きたくない コミュニケーションがうまくとれない | |

| 転居後の学校への連絡や支援方法について | |

| 発達の遅れ | |

| 母親面接(園での様子や問題行動への対処) | |

| 6 | WISCⅢのフィードバックと今後の方針について |

| WISC-Ⅲの結果のご説明 | |

| WISC-Ⅲ知能検査のフィードバック | |

| 家族や学校の支援に向けたK式発達検査の実施 | |

| 家庭や学校での生活について | |

| 学校・家庭での子どもへの対応について | |

| 学校での関わり方について | |

| 学校での気になる子に対しての対処法など | |

| 学校での対応について | |

| 学校及家庭での子どもの行動の理解と支援について | |

| 関わり方、就学後の対処について | |

| 検査結果の説明(学校での対応について) | |

| 検査結果報告、今後の対応について | |

| 最近の子どもの状態を聞いてのかかわり方について | |

| 最近の子どもの様子と受け止めについて | |

| 最近の児の様子と母親の考え方。今後の方針について | |

| 最近の本人の様子とかかわり方について | |

| 子どもの状態理解と支援方法について | |

| 子どもへの対応について | |

| 子どもへの対応について、検査結果について | |

| 市立聾学校への進学とそれに伴う支援について | |

| 就学についての心配に対する今後の対応について | |

| 人の話を聞いているのかいないのか分からない | |

| 生育歴の聞き取り、今後の方針について | |

| 発達の遅れ | |

| 発達検査の結果報告とそれから考えられる状態と支援 | |

| 勉強が遅れている | |

| 勉強についていけない 言葉がはっきりしない | |

| 問題行動への対処 | |

| 落ち着きが無く人の話が聞けない | |

| 7 | K式発達検査のフィードバック |

| WISCⅢの実施 | |

| WISC-Ⅲ知能検査の実施 | |

| WISKⅢの結果のフィードバック | |

| WISKⅢ結果報告と学校での様子について | |

| 家庭・学校での対応について | |

| 学校での子どもの状況について | |

| 学校での対応について | |

| 学校での様子の聞き取り 検査(WISC-Ⅲ)のフィードバック | |

| 学校との連携 | |

| 学校との連携について | |

| 学校の対応について | |

| 学校及び家での様子とかかわりについて | |

| 学校生活について | |

| 学習(算数)について | |

| 学習について | |

| 関わり方について | |

| 吃音について | |

| 検査(WISC-Ⅲ)のフィードバック | |

| 検査(WISKⅢ)のフィードバックとかかわり方について | |

| 検査(WISKⅢ)のフィードバックと今後の指針について | |

| 検査(WISKⅢ)の結果説明 | |

| 検査(WISKⅢ)結果説明 | |

| 検査のフィードバックと今後の手続きの説明 | |

| 検査の実施 本児の特徴を知るため | |

| 検査の説明、今後の方針について | |

| 検査結果(新版K式)のご説明 | |

| 検査結果について 今後の本人の進路を含めた対応について | |

| 検査結果について、今後の対応について | |

| 検査結果の説明 | |

| 検査結果報告、中学入学に向けての相談 | |

| 言葉の遅れについて(SSTをするところについて) | |

| 最近の本人の様子とお母さん自身の気持ちの整理 | |

| 最近の本人の様子の聴き取り | |

| 最近の本人の様子の聴き取りと関わり方 | |

| 算数の支援方法について | |

| 姉とのかかわり | |

| 子どもの気持と問題行動の意味について考える | |

| 子どもの行動の理解 | |

| 子どもの行動やことばの受け止め方 | |

| 子どもの最近の変化と対応について | |

| 子どもの視力について | |

| 子どもの状況把握について | |

| 子どもの対応について | |

| 子どもの特性について | |

| 子どもの特性理解と支援 | |

| 子どもの問題行動、対応について | |

| 子どもへの対応について | |

| 字を書くのがとてもつらそう | |

| 受理面接(特徴の聴取の今後について) | |

| 就学に向けての検査実施 | |

| 勝負について | |

| 障害の有無について | |

| 新学期にむけて、学校との連携について | |

| 新版K式発達検査のフィードバックと今後の方針について | |

| 生活支援と学校との連携について | |

| 生活習慣について | |

| 知能検査の説明 | |

| 知能検査結果の報告と支援について | |

| 特徴理解と対処法 | |

| 発達の遅れがあるかいなか | |

| 発達検査(K式)の結果説明 | |

| 発達検査(WISKⅢ)の結果説明 | |

| 発達検査の説明 | |

| 発達検査結果の説明 | |

| 発達特性からくる問題行動の見方と対処 | |

| 母親面接(問題行動に対する対応) | |

| 本児の障害の有無について | |

| 本人の特徴をつかみ支援に役立てるためのWISKⅢ実施 | |

| 本人の様子の聞き取り。今後の対応 | |

| 問題とされる行動の理解 | |

| 問題行動への対処 | |

| 問題行動への対処と子どもの理解 | |

| 幼稚園での様子について |

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 8 | K式発達検査のフィードバック |

| 家庭・学校での対応について | |

| 学校での支援方法について | |

| 学校での対応について | |

| 学校での問題行動について | |

| 学校の先生との連携の結果及び児のかかわりについて | |

| 学校の対応についての母親の不安・不満とその調整について | |

| 学校や家庭の生活状況と支援について | |

| 現在の子どもの状態と就学にむけての小学校との関係のもっていき方 | |

| 最近の学校・家庭での様子について | |

| 最近の状態と母親の関わり方について | |

| 子どもの状態と受け止めについて | |

| 子どもの状態の理解と支援方法について | |

| 子どもの対応について | |

| 子どもの日常生活上の接し方 | |

| 子どもの変化と支援の方法について | |

| 子どもへの関わり方 | |

| 子どもへの関わり方、対応について | |

| 子どもへの関わり方について | |

| 子どもへの対応について | |

| 子どもへの対応について 主に家庭において | |

| 子どもへの対応について 両親の間での考えの違いについて | |

| 子どもへの対応について、学校との連携について | |

| 小学校入学に際しての対応について | |

| 情報交換と関わり方について | |

| 進路に関連した知的面での相談 | |

| 精神的なコントロールができない | |

| 知能検査結果の説明 | |

| 転校後の子どもの様子について | |

| 母親の気持の安定と子どもの関わりについて | |

| 本児の行動の理解・意味について | |

| 本児の特性の理解(病院結果をもとに) | |

| 夜尿と受けとめについて | |

| 9 | K式発達検査実施 |

| WISKⅢの結果のフィードバック | |

| WISKⅢ知識検査結果の説明 | |

| クラスでの本児への対応のしかたについて | |

| 家でのかかわり方について | |

| 家庭・学校での対応について | |

| 家庭での状態と支援について | |

| 学校での様子、対応について | |

| 学校での様子と対応について | |

| 学校での様子について | |

| 学校との連携について | |

| 学習(算数)について | |

| 学習について | |

| 学習状況の確認と方向性 | |

| 学習面について | |

| 検査(WISKⅢ)実施 | |

| 検査結果の説明 | |

| 現在の様子、子どもへの対応、今後について | |

| 今後の所属クラスについて | |

| 最近の家庭・学校での様子と受け止めについて | |

| 最近の子どもの状態を支援について | |

| 最近の様子を聞いた上で支援の方法についての助言 | |

| 子どもの最近の様子と家族の気持ち | |

| 子どもの社会性の発達及び学習態度 | |

| 子どもの障害理解について | |

| 子どもの状態と受け止めについて | |

| 子どもの特性の理解 | |

| 子どもの特性の理解と支援について | |

| 子どもの特性理解と関わりについて | |

| 子どもの発達について | |

| 子どもの養育について | |

| 子どもへの対応について | |

| 支援について(特に宿題) | |

| 授業中集中できない | |

| 障害の特性について | |

| 前回行ったWISCⅢ知能検査のフィードバック。今後の対応について | |

| 知能検査結果の説明と支援について | |

| 転校後の子どもの様子について | |

| 特性の理解について | |

| 発達、知的な遅れ | |

| 発達課題への対応 | |

| 発達検査実施 | |

| 保護者が感じる子どもの気になる点と必要な支援 | |

| 母親の不安軽減について | |

| 面接(子どもの気持ちの理解。関わり方の助言) | |

| 友達関係について | |

| 10 | 1年間の本児の様子を振り返りと見直し |

| WISC-Ⅲ知能検査のフィードバック | |

| WISC-Ⅲ知能検査実施 | |

| WISKⅢのフィードバック | |

| 家でおきるトラブルの対処及び障害理解について | |

| 家庭でできる支援方法について | |

| 学校での対人関係について | |

| 学習について(算数) | |

| 検査(WISKⅢ)結果説明 | |

| 検査(新版K式発達検査)結果説明 | |

| 検査結果の説明 | |

| 検査結果説明と学校生活での支援について | |

| 検査結果報告、今後の対応について | |

| 現在の子どもの状態の理解と支援について | |

| 最近の子どもの様子とかかわりについて | |

| 子どもの家での様子と母親のかかわり方及び他の家族との関係 | |

| 子どもの行動の理解と対処方法について | |

| 子どもの対応について | |

| 子どもの様子、対応について | |

| 子どもへの関わり方、対応について | |

| 小学校入学後の支援について | |

| 本児の生育暦の聞き取りと今後の方針について | |

| 本人に対する学校生活上の負担・家庭生活上での過敏性について | |

| 面接(子どもとのかかわり方について) | |

| 11 | K式発達検査のフィードバック |

| K式発達検査の結果報告及び支援方法について | |

| 家庭・学校生活について | |

| 学校・家庭生活について | |

| 学校での対人関係について | |

| 関わり方。今後の方針など | |

| 検査結果について 学校での対応について | |

| 検査結果の説明および支援方法について | |

| 検査結果説明と今後の対応 | |

| 最近の子どもの状態を支援について | |

| 最近の子どもの様子と対応について | |

| 子どもの特性の捉え方と支援について | |

| 転校後の子どもの様子について | |

| 本児の特性、特徴の理解 | |

| 来年中学になるにあたってどうしたらよいか |

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 12 | WISC-Ⅲの実施(特徴の理解) |

| 学校での様子について | |

| 学校へ行くのが昼になってしまう | |

| 子どもの対応について | |

| 子どもの様子、対応について | |

| 子どもへの対応について | |

| 勉強ができない | |

| 母親の気持ちの安定 | |

| 13 | K式発達検査の実施 |

| WISC-Ⅲ知能検査のフィードバック | |

| 意思表示について | |

| 学校生活について | |

| 検査結果の説明(問題行動への対処と特徴理解) | |

| 子どもの交友関係や社会性、学習について | |

| 子どもへの対応について | |

| 子どもへの対応について、検査結果報告 | |

| 就学に向けた支援方法について | |

| 心のケアについて | |

| 問題行動への対処 | |

| 14 | 家庭・園での対人関係について |

| 学習について | |

| 子どもの行動の理解と対応について | |

| 15 | 学校での対応 進路について |

| 子どもへの対応、学校での本人の行動について | |

| 子どもへの対応について | |

| 新版K式発達検査のフィードバック | |

| 進路について | |

| 進路について(高校に関して) | |

| 進路に関しての母親の不安とその受け止めについて | |

| 進路に対する不安について | |

| 進路及びこれからの支援について | |

| 転校後の支援について | |

| 父親からみた子どもの状態とかかわり方について | |

| 面接(子どもさんの行動の理解、特別支援について) | |

| 16 | 高校進学に関する不安の対応 |

| 18 | 最近の様子と関わり方について |

3)受容後

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 5 | 子どもへの関わり方、小学校就学に向けて |

| 6 | 子どもへの対応について |

| 集団行動がとれない | |

| 7 | 学習を含めた対応について |

| 構音訓練 | |

| 障害の特性について | |

| 8 | 最近の子どもの状態と家庭での支援について |

| 最近の子どもの状態の変化について | |

| 子どもへの対応について | |

| 中学への進学時点でスムースに移行するのについてどう支援していくか | |

| 9 | 検査のフィードバックと今後の対応について |

| 最近の児の様子の聞き取りと母親の理解 | |

| 進路について | |

| 10 | 学校での子どもの状態及び家庭での支援について |

| 学校での様子についての報告 | |

| 高校から進路変更をせまられているので、次の進路をどう考えるか | |

| 子どもへの対応について | |

| 大学受験に関してとその後の支援について | |

| 本人の影響による他の家族との関係について | |

| 本人の障害及び学校での処遇について | |

| 12 | 家庭での対応について |

| 今後の対応について | |

| 発達、知的な遅れ | |

| 15 | 現在の字様態を聞くとともに学校とのかかわりについて |

| 18 | 進路について(大学) |

4)観察(受容度は設定しない)

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 4 | (観察)関係づくりと気持の受容 |

| (観察)行動観察(荒々しさ) | |

| (観察)自己表現の表出の促し | |

| 5 | (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) |

| (観察)気持ちの発散。行動の受容 | |

| (観察)行動観察及び関わり方の工夫 | |

| (観察)自己表現と万能感の鏡映 | |

| (観察)自己万能感の鏡映 | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)手先の不器用さについて | |

| (観察)他者とのコミュニケーションのしかた | |

| (観察)他者との関わり方について | |

| (観察)万能感の鏡映 | |

| (観察)友達との関わり方 | |

| 6 | (観察)プレイセラピー(コミュニケーションをとる) |

| (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自己達成感と受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自己表現の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(受容) | |

| (観察)自己の万能感の鏡映 | |

| (観察)自己表現・攻撃性の受容 | |

| (観察)自己表現の受容 | |

| (観察)他者とのかかわり | |

| (観察)対人関係・気持ちの発散 | |

| (観察)対人関係について | |

| 7 | (観察)ストレスの発散。他者との関わり方。気づき |

| (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(行動観察) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自尊感情の回復) | |

| (観察)プレイセラピー(万能感の鏡映) | |

| (観察)安心された空間での対決 | |

| (観察)気持の発散(自己表現) | |

| (観察)行動観察(CLの情緒の安定具合及び衡動性) | |

| (観察)行動観察(対大人との関係及び遊びの内容) | |

| (観察)自己の強さの鏡映 | |

| (観察)自己の自信を鏡映する | |

| (観察)自己表現と他者とのかかわり | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自主性の受容(プレイセラピー) | |

| (観察)人とのかかわり方について | |

| (観察)他者とのコミュニケーションのとり方 | |

| (観察)対人関係について | |

| 発達検査結果説明 | |

| 8 | (観察)プレイセラピー(コミュニケーションの取り方を体験する) |

| (観察)プレイセラピー(観察) | |

| (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(行動観察) | |

| (観察)プレイセラピー(自己主張の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自己受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自己表現の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の促進と受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自分だけの時間を楽しむ) | |

| (観察)気持ちの安定の確認する行動観察(プレイセラピー) | |

| (観察)行動観察(情緒の状況) | |

| (観察)自己表現・人との関わり方 | |

| (観察)自己表現と気持ちの発散 | |

| (観察)自己表現と気持の発散 | |

| (観察)自己表現の受容(プレイセラピー) | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自主性の受容(プレイセラピー) | |

| (観察)自分の思いを表現する | |

| (観察)他者とのかかわり | |

| (観察)他者との関わり方について。自尊心の向上。自分の思いを言葉にする |

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 9 | (観察)プレイセラピー(気持ちの発散) |

| (観察)プレイセラピー(気持ちの発散と受容) | |

| (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(行動観察) | |

| (観察)プレイセラピー(自己主張ができるような場を提供する) | |

| (観察)プレイセラピー(自己表現の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自分も相手も気持ち良く過ごす) | |

| (観察)プレイセラピー(受容と観察) | |

| (観察)プレイセラピー(終結のため、今後の見通しを立てる) | |

| (観察)自己を表現していく | |

| (観察)自己表現 | |

| (観察)自己表現と関係づくり | |

| (観察)自己表現のしかた | |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)自分をのびのびと表現する | |

| (観察)自由に自分を表現する | |

| (観察)他者とのコミュニケーションのとり方について | |

| (観察)他者との関わり方について | |

| (観察)対人関係について | |

| (観察)勉強と心のこと | |

| (観察)本人の行動特性の理解(Play Therapyを通して) | |

| 10 | (観察)プレイセラピー(気持ちの発散) |

| (観察)プレイセラピー(気持の発散と自己表現) | |

| (観察)プレイセラピー(自己表現・主張の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自己表現の受容、言葉のコミュニケーション) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(不安、疑問の受容) | |

| (観察)プレイセラピーを通して気持ちの交流 | |

| (観察)気持ちの発散。自己表現の受容 | |

| (観察)行動観察(ルールのある遊び) | |

| (観察)子どもの行動観察 | |

| (観察)児の万能感の鏡映 | |

| (観察)自己の表現方法 | |

| (観察)自己表現、主体的に活動する | |

| (観察)他者との関わり方 | |

| (観察)他者と遊ぶ経験をつむ | |

| (観察)対人関係について | |

| 12 | (観察)プレイセラピー(観察・自己表現の促進) |

| (観察)プレイセラピー(攻撃性の受容) | |

| (観察)プレイセラピー(自主性の受容) | |

| (観察)自己表現と他者とのかかわり | |

| (観察)自己表現の受容 | |

| (観察)自主性の受容(プレイセラピー) | |

| (観察)自信がもてない | |

| (観察)終結にむけて | |

| (観察)落ち着きの無さ | |

| 13 | (観察)プレイセラピー(自主性の受容) |

| (観察)プレイセラピー(不安の受容) | |

| (観察)自分の思いをことばで表現する | |

| (観察)友達とのかかわり方 | |

| (観察)友達との関わり方、自己理解 | |

| 14 | (観察)自己を自由に表現する |

| 15 | (観察)プレイセラピー(自己受容) |

| (観察)自主性の受容 | |

| (観察)万能感の鏡映 |

④療育センター

1)受容前

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 0 | 進路選択と家庭での関わりについて |

| 1 | 家庭環境の変化による児の状態理解について |

| 近医で自閉的傾向を指摘され不安、母自身の受けとめや今後の育児などについて | |

| 言葉の遅れと対人関係のとりにくさについて | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 進路選択と家庭での関わりについて | |

| 2 | こどもの発達について |

| コミュニケーション面への関わりの工夫 | |

| すこやか教室終了後の進路について | |

| 家庭生活全般についての相談と日々の関わりについて | |

| 言葉の遅れと落ち着きのなさについて | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 叱っても伝わらないなどコミュニケーション面の工夫について | |

| 診断により児の状態把握を希望、現状でできる家庭での関わりの工夫 | |

| 進路選択と家庭での関わりについて | |

| 3 | 3歳半健診で発達の遅れを指摘され今後の進路について |

| こだわりへの対処方法など日々の関わりについて | |

| マイペース、多動が目立ち、進路を含めて日々の関わりについて | |

| 家庭生活全般についての相談と日々の関わりについて | |

| 児の行動特性や幼稚園生活でのトラブルへの対処について | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 自閉症を疑いはじめた母への助言と現状の関わりの工夫について | |

| 進路選択と家庭での関わりについて | |

| 4 | コミュニケーションの困難さへの対応と工夫について |

| 学校や家庭での対応、自閉症団体の情報について知りたい | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 自閉症児が通える施設や情報が知りたい | |

| 自閉的傾向のある子についてのかかわりなど | |

| 人付き合いができず言葉の不明瞭さなどの心配への助言 | |

| 対人関係の困難さへの対応など日々の関わりについて | |

| 発音の不明瞭さと家庭での関わりについて | |

| 幼稚園での問題行動について | |

| 癇癪の対処方法や生活リズムについて | |

| 5 | 児への行動理解と学習の遅れについて |

| 状態把握と進路について | |

| 幼稚園での行動への対応について | |

| 7 | 進路選択と家庭での関わりについて |

| 8 | 児の状態把握と日々の関わりについて |

| 来年度進路選択と家庭での関わりについて | |

| 12 | 幼稚園での行動への対応について |

| 23 | 学校での対応でのトラブルへの対処について |

2)受容中

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 2 | PDD児への関わりと情報について |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 進路について | |

| 保育所申請に関連して家児相に子供についてどう伝えたらよいのか | |

| 3 | アスペルガー障害の疑いを指摘、日々の関わりについて |

| こだわりへの対処方法など日々の関わりについて | |

| コミュニケーション面への関わりの工夫 | |

| パル療育中だが、今後の支援について | |

| 家庭での関わりの工夫について | |

| 家庭生活全般についての相談と日々の関わりについて | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 診断告知後の母親支援と進路について | |

| 保育所の送り迎え時の大変さへの対応について | |

| 4 | 学習面への構え作りの工夫について |

| 民間幼稚園通所中、園に児の状態理解を得るための方法などについて | |

| 友人関係が上手くいかず、不登校になっている状態への対応 | |

| 5 | PDD児への関わりと理解について |

| 家庭の環境変化による問題行動への対応 | |

| 就学前の関わりの工夫 | |

| 進路選択と家庭での関わりについて | |

| 幼稚園での生活発表会参加の仕方と工夫について | |

| 7 | ADHDと診断され、日々の関わりの工夫について |

| ADHD児の学校生活や近隣との関わりなどについて | |

| 診断確定後の障害受容や障害理解について | |

| 8 | 学校生活上の工夫と助言、兄弟関係について |

| 9 | 家族間調整および学校の障害理解などについて |

| 学校や家庭での対応について | |

| 兄弟関係の問題と家族内の具体的な配慮点について | |

| 10 | 家族間調整および学校の障害理解などについて |

| 家庭内の問題への対応と福祉制度利用について | |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 自閉症の特性と関わりについて | |

| 進路相談と家庭での配慮について | |

| 12 | 学校や家庭での対応について |

| 13 | 学校や家庭での対応について |

| 幼稚園で他児との関係のとり方などへの工夫 |

3)受容後

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 5 | 初対面の人とコミュニケーションがとれず、気持ちを伝えられない |

| 6 | 学校での対応について |

| 自閉症の特性と関わりについて | |

| 7 | 学校での状況がわかりにくいため不安になっている母への助言 |

| 暴力的な行動や声の大きさの調整どう対処したらいいのか | |

| 8 | スケジュールの伝え方や配慮について |

| 家族間調整およびPDDの障害理解などについて | |

| 学校での児への対応の仕方 | |

| 成人自閉症に対応できる医療機関の情報が知りたい | |

| 暴力的な行動に対しどう対処したらいいのか | |

| 話の内容がまとまらず会話にならない状態への対応 | |

| 9 | 学校や家庭での対応について |

| 相手の気持ちが解りにくいため、相手に距離をおかれる現状への対応と工夫 | |

| 11 | パニックへの対応や友達とのかかわり |

| 問題行動への対応について | |

| 12 | 中学進学を控え生活全般の立て直しについて |

4)未設定

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 2 | 今後の集団参加の検討と言葉を引き出すかかわりについて |

| 進路選択と日々の関わりについて | |

| 3 | 家庭、学校での関わり(物事の準備に時間がかかる)について |

| 児の状態把握と日々の関わりについて | |

| 進路選択と家庭での関わりについて | |

| 4 | 児の状態把握と日々の関わりについて |

| 6 | 診断により児の状態把握を希望、現状でできる家庭での関わりの工夫 |

| 11 | 児の状態把握と日々の関わりについて |

| 不明 | 家族間調整および学校の障害理解などについて |

⑤NPO 法人ぴよぴよ会

1)受容後

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 3 | 介護者のストレス・支援方法 |

| 介護者のストレス・問題行動 | |

| 関係機関の情報について | |

| 親類の当事者の障害理解について | |

| 母親の育児支援について | |

| 5 | 療育センターが終わってからの本人の居場所と母親のレスパイトについて |

| 7 | 療育手帳の更新について |

| 9 | 移動支援の時間の上限について |

| 学校との関係について | |

| 東大阪市内のレクリエーション施設について | |

| 11 | 学校の協力体制について |

| 体調悪化や体の成長に伴う両親への負担の改善について | |

| 12 | タイムケア事業での送迎について |

| 自己負担金について | |

| 性の問題やタイムケアの利用について | |

| 中学校の対応の問題について | |

| 13 | 高校進学に向けての不安 |

| 自宅内での問題行動やこだわりについての対処法 | |

| 進路について | |

| 成長期に伴う異性としての接し方とタイムケアの利用について | |

| 問題行動の対処法 | |

| 14 | 家族との関係について |

| 急用時に一時預かりが出来る期間について | |

| 短期入所事業所のあり方 | |

| 養護学校の問題点 | |

| 16 | 思春期になったことによる女性に対する接し方 |

| 成長期における物理的な入浴時の問題 | |

| 知的障害児への「重要なこと」の説明の仕方 | |

| 地域の理解と支援をより多く得るには | |

| 本人の成長に応じた支援・介助 | |

| 利用料負担について | |

| 17 | 卒業後の進路についての不安 |

| 長期休み期間の過ごし場所について | |

| 18 | タイムケアの年齢制限について |

| タイムケア事業の年齢基準について | |

| パニック時の対処法や外出について | |

| 原因不明の不登校への対応 | |

| 自宅から訓練の場までの距離について | |

| 障害児・者のためのレクリエーション施設について | |

| 通院について | |

| 聞き取り調査員について | |

| 20 | 介護者の入院時(緊急時)のサービス |

| 22 | 作業所について |

| 本人との関わり方について | |

| 23 | 災害時要援護者登録について |

| 通院について | |

| 本人のストレスにならない減量方法 | |

| 夜間の支援について | |

| 32 | 短期入所への送迎 |

| 36 | 緊急時のサービスについて |

| 金銭管理について | |

| 相手の気持ちが理解できるようになるには? |

⑥NPO 法人ピュア

1)受容中

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 9 | 不登校 |

| 11 | 本人の障害受容 |

| 25 | 大人になって診断されたアスペルガー症候群の支援について教えて欲しい |

2)受容後

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 2 | 子ども同士上手くやっていけるか |

| 買い物時の問題行動 | |

| 来年幼稚園だが集団に入っていけるか | |

| 3 | 切り替えが難しい |

| 店内で走り回る | |

| 病院の待ち合いで走り回る | |

| 友達との接し方 | |

| 4 | トイレトレーニングが進まない |

| 気持のコントロールがつけにくい | |

| 言葉がはっきりせず、意思が伝わりにくい | |

| 偏食が多い | |

| 友達との関わりがうまくいかない | |

| 友達同士の関わりが難しい | |

| 5 | しかられるとパニックを起こす |

| ばっかり食べをする | |

| 一日中叱ってばかりになってしまう | |

| 何度も同じ事を繰り返して言う | |

| 子どもの特性にあわせた環境をつくりたい(家) | |

| 失敗を許せない | |

| 食事が進まない | |

| 夜なかなか寝ない | |

| 6 | スーパー店内で知らない人のカート横についていく |

| 家と学校以外に過ごせる場所がないか | |

| 外出後、家に戻ってくれない | |

| 教室に入ることができない | |

| 自分より小さい子供を押す | |

| 自閉症児を対応してくれる歯科の紹介 | |

| 就学後相談にのってもらえるところは? | |

| 小学校就学時に、子どもの心の拠り所があるか心配 | |

| 声かけ、カード提示の拒否 | |

| 他害行動 | |

| 踏切内に侵入し、石で遊び続ける | |

| 7 | ビデオの繰り返しをやめさせるタイミング |

| 学校の先生の理解を求めるには | |

| 思春期の男の子を持つお母さんから具体的な話が聞きたい | |

| 自発的に動けるようなスケジュール作成を手伝って欲しい | |

| 養護学級が積極的に動いてくれない | |

| 8 | エンドレスで食べ続ける |

| 家で騒ぐ | |

| 子どもが自分の障害を理解することについて | |

| 信号がまだわからない | |

| 生肉を食べる | |

| 朝起きられない | |

| 友達作り | |

| 遊べる場所がない | |

| 9 | お父さんが息子の障害を認めない |

| 学校生活における対応 | |

| 学校生活における対応(コミュニケーションブック) | |

| 自分のものと他人のものとの区別 | |

| 身体を動かすことが大好きで、家の中がフィールドアスレチック | |

| 祖母宅に預けた後、スムーズに帰れない | |

| 同じ事を何回も確認してくる | |

| 文章を書くことが苦手 | |

| 問題行動(他害について) |

| 年齢 | 相談テーマ |

|---|---|

| 10 | イヤイヤとうるさい |

| すぐに興奮してしまう | |

| トイレが一人で最後まで完璧にできるようにしたい | |

| トイレで小の時もお尻を出して用を足す | |

| どうやったらうまく洗髪できるか | |

| ひらがなを覚えるきっかけ作りは? | |

| 一人で外出(学校など)に行かせるには? | |

| 家族とトラブルなく過ごすには? | |

| 外出時にみられるこだわりから、意識を他へ向ける方法について | |

| 学校での多児とのかかわり | |

| 感情表現が下手で困っている | |

| 気持の切り替えが上手く出来ない | |

| 興味があるものをポケットに入れる | |

| 兄弟児とのかかわり | |

| 最後の一口を口から出す | |

| 子どもが生活していく上での支援の仕方 | |

| 子どもの特性にあわせた環境をつくりたい(家) | |

| 思いが通らない事によるパニックへの対応 | |

| 指差しよりカードで表現させた方がいいか? | |

| 指示が入らない | |

| 耳栓、ヘッドフォンを嫌がる | |

| 自動販売機のこだわり | |

| 自分のペースに人を巻き込む | |

| 室外機をチェックすることにどう対応していけばいいか? | |

| 社会のルールを身につけるには | |

| 睡眠時間がばらばらで困っている | |

| 待ちくたびれてヨダレが出る | |

| 大声でしゃべる | |

| 養護クラスでの他児とのかかわり | |

| 11 | 18歳を過ぎてからの医療機関(医科など) |

| お父さんに自閉症の特性と関わり方を学んでほしい | |

| こだわりが強い | |

| これからの思春期、親としてどう対応していったら良いのか? | |

| どうやったら相手を特定してコミュニケーションを取ることができるか | |

| やり取りが一方的 | |

| 一人で行動できることが増えるようにするには | |

| 何か変化をつけてあげたいのですが | |

| 学校卒業後、将来の不安 | |

| 感情のコントロールがつきにくい | |

| 感情の折り合いがつかずパニックになる | |

| 自傷行為 | |

| 授業についていけず不安 | |

| 中学でいじめがエスカレートしないか心配 | |

| 東大阪市内で投薬を受けることのできる医療機関の紹介 | |

| 父と息子のかかわりがうまくいかない | |

| 余暇の過ごし方(小さいボールを転がすしか、楽しみがない) | |

| 12 | 思春期のサポート |

| 14 | 本人の言葉の代わりにぴったり合うカードは何がいいか |

| 16 | 部屋いっぱいに本を広げる |