第2部 第2章 調査B:発達障害児(者)支援者アンケート調査結果

ここでは、調査B:発達障害児(者)支援者アンケート調査の集計結果と考察を記す。なお、詳細な数値や図表は資料編を参照のこと。●印は機関全体に対する設問である。

1.概要

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 1-1 | 1-1 回答機関の区分 | ||

| 1-2 | 回答機関の規模 | ||

| 1-3 | 回答者の職種 | ||

2.個人別(A さん~E さん)のプロフィール

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 2-1 | 学生の場合 | ||

| 2-1-1 | 学校種別 | ||

| 2-1-2 | 年齢(単位:歳) | ||

| 2-2 | 企業従業員または施設・作業所利用者の場合 | ||

| 2-2-1 | 1 日の平均労働時間(単位:時間)(休憩時間含む) | ||

| 2-2-2 | 平均月収(単位:円)(給与・工賃。但しボーナスを除く) | ||

| 2-2-3 | 勤務年数(単位:年) | ||

| 2-2-4 | 年齢(単位:歳) | ||

| 2-3 | その他(2-1 2-2 以外)の場合 | ||

| 2-3-1 | その他状況 | ||

| 2-3-2 | 年齢(単位:歳) | ||

3.発達障害児(者)の個人別概要

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 3-1 | 全員に対して: | ||

| 3-1-1 | 医師による発達障害の診断について | ||

| 3-1-2 | 3-1-1 で、1:診断を受けたことがある場合、その診断名 | ||

| 3-1-3 | 診断を受けた時期 | ||

| 3-1-4 | 診断を受けた場所 | ||

| 3-1-5 | 3-1-1 で、3:診断を受けたことがない場合、その理由 | ||

| 3-2 | 中学校在籍または卒業時の学籍 | ||

| 3-3 | 障害者手帳の有無 | ||

| 3-4 | (手帳を持っている場合)手帳の程度 | ||

4.発達障害児(者)の学習(業務または作業)状況とその対応

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 4-1 | 発達障害児(者)の学習(業務または作業)状況とその対応 | ||

| ● 4-1-1 | 授業(業務または作業)を行う上で、以下a~d に示すような特別の援助が必要であると思われる生徒(従業員または利用者)はいましたでしょうか。 | ||

| 4-1-2 | A~E さんそれぞれにおいて、上述のa~d の選択肢から当てはまるものをお選び下さい(複数回答可)。 | ||

| 4-2 | 4-1-2 で「a 学習(業務または作業)を理解する上で特に困難が見られた」生徒(従業員または利用者)がいた場合、どのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | ||

| 4-3 | 4-1-2 で「b 課題の遂行に注意を持続することができない」生徒(従業員または利用者)がいた場合、具体的にどのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | ||

| 4-4 | 4-1-2 で「c 仲間と一緒に課題に取り組むことができない」生徒(従業員または利用者)がいた場合、具体的にどのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | ||

| 4-5 | 4-1-2 で「d 授業(業務または作業)の進行の支障となる行為をする」生徒(従業員または利用者)がいた場合、どのような点で困難が見られましたか。下の選択肢からお選び下さい(複数回答可)。 | ||

| 4-6 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)に困難が見られた教科(業務内容または作業内容)は何ですか(自由記述)。 | ||

| 4-7 | 発達障害児(者)に対する特別な対応について | ||

| ● 4-7-1 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の学習(業務または作業)に対して、特別な対応を行っていましたか。 | ||

| 4-7-2 | 4-7-1 で「①行った」と回答された場合に、どのような対応をしていましたか(複数回答可)。 | ||

5.発達障害児(者)の学校(企業または施設)生活の様子とその対応

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 5-1 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)が、学校(企業または施設)生活を送る上で抱えていた問題はどのようなものですか(複数回答可)。 | ||

| 5-2 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)へのいじめの可能性 | ||

| ● 5-2-1 | 発達障害が原因でいじめに遭っていた生徒(従業員または利用者)はおりましたか。 | ||

| 5-2-2 | 5-2-1 で「①いた」と回答された場合、いじめはどのようなものでしたか | ||

| 5-2-3 | 5-2-1 で「①いた」と回答された場合に、担当者はどのような対応を取りましたか。 | ||

| 5-3 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)で、自信や自尊心を失い、不適応行動をとるようになったケースはありましたか。 | ||

| 5-3-2 | 5-3-1 で「①あり」と回答された場合、不適応行動はどのようなものでしたか | ||

| 5-3-3 | 5-3-1 で「①あり」と回答された場合、その際、担当者は誰と相談していましたか。 | ||

| 5-3-4 | 5-3-1 で「①あり」と回答された場合、具体的にどのような対応を取りましたか。 | ||

6.発達障害児(者)の進路指導・進路変更とその対応(回答可能な場合)

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 6-1 | 進路指導とその対応 | ||

| ● 6-1-1 | 発達障害に配慮した進路指導を行っていますか。 | ||

| 6-1-2 | 6-1-1 で「①配慮した指導を行っている」と回答された場合、具体的にどのような対応ですか(複数回答可)。 | ||

| 6-2 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)は、在籍または既卒の学校卒業後にどのような進路を取りましたか。 | ||

| 6-3 | 進路変更とその対応 | ||

| ● 6-3-1 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)が進路変更という形で退学(退職または利用契約解除)していったケースはありましたか。 | ||

| 6-3-2 | 6-3-1 で「①あり」と回答された場合、進路変更の理由に関して、お答え下さい(複数回答可)。 | ||

| 6-3-3 | 6-3-1 で「①あり」と回答された場合、発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の進路変更に対して、学校(企業または施設・作業所)はどのような対応を取りましたか。 | ||

| ● 6-3-4 | 6-3-1 で「①あり」と回答された場合、発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の進路変更後の進路先をご存じですか。 | ||

| 6-3-5 | 6-3-4 で「①知っている」と回答された場合、進路変更先をお教え下さい(自由回答)。 | ||

7.保護者からのニーズと他機関との連携について

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

| 7-1 | 保護者からのニーズについて | ||

| 7-1-1 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の保護者から、どのようなことで困っているかといった相談や、何らかの要望が出されていましたか。 | ||

| 7-1-2 | 発達障害と思われる生徒(従業員または利用者)の保護者と、本人の障害(特性、困難さ)について共通理解はできていましたか。 | ||

| 7-2 | 他機関との連携・協力について | ||

| 7-2-2 | 他機関からの支援で、必要と思われる支援はどのようなものですか。 | ||

8.本アンケート調査票回答者へのヒアリングについて

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

9.発達障害児(者)支援に携わる中で感じている意見等

| 設問番号 | 全体 | 教育機関 | 保健・医療・福祉機関 |

|---|---|---|---|

第3章 調査参加者会議(事務局会議)および検討委員会の議事録

1.第1 回調査担当者会議

(1)概要

①開催日:平成21 年1 月13 日(火)

②参加者:16 人

③議題:(調査A)発達障害児の相談記録結果の集計結果を基にした意見交換

(2)議事録

2.第1 回検討委員会

(1)概要

①開催日:平成21 年1 月22 日(木)

②参加者:18 人

③議題:(調査A)発達障害児の相談記録結果の集計結果を基にした意見交換

(2)議事録

3.第2 回調査担当者会議

(1)概要

①開催日:平成21 年2 月12 日(木)

②参加者:13 人

③議題:(調査B)発達障害児・者支援者アンケート結果の集計結果を基にした意見交換

(2)議事録

4.第2 回検討委員会

(1)概要

①開催日:平成21 年2 月26 日(木)

②参加者:20 人

③議題:(調査B)発達障害児・者支援者アンケート結果の集計結果を基にした意見交換

(2)議事録

第4章 先進事例見学報告

1.川崎・山梨(平成21 年3 月10 日から11 日)

(1)健康部 中保健センター 高品 扶美子

発達障害児(者)支援モデル事業について、その検討会において、発達障害に専門特化して地域を総合的に総括し支援する「発達障害者支援センター」の存在が東大阪市にも必要という意見が示された。

その意見をも踏まえた形で、今回川崎市発達相談支援センターと山梨県発達障害者支援センターに視察できたことは非常に意義深く、また刺激的な経験であった。

平成17年に発達障害者支援法が施行、センターの設置義務が都道府県・指定都市に課せられる中、川崎市が平成20年に民間委託で、山梨県が平成18年に県直営で開所した。

地域性や他の社会資源・関係機関との状況等でそれぞれの動き方に違いもあるだろうが、どちらにも共通していたのは以下の点である。

1 医療的サポート体制の充実(発達障害が診れる医者)

2 専任のケースワーカーの配置(専門的に相談に乗れる職員)

3 立上げに至る念入りな準備期間(地域に必要とされる機能)

4 一担当課だけの事業にしない、全庁的な取組み(ライフステージに沿った事業)

5 総合的支援機能の充実

①相談 ②コンサルテーション ③情報提供 ④啓発・研修⑤新しい取組みの研究

6 地域の機関のレベルアップを図る(地域を育てることも役割)

視察を通して感じたことは、日々支援する地域機関と専門支援する支援センターとの最も心地よい距離、関係はどのあたりで見出せるかということである。

川崎市で140万人、山梨県で89万人の人口を抱えいるが、一ヶ所の支援センターでカバーするにはその範囲が広すぎて、発達障害について十分に支援できるとは言いがたい。

日々地域で支援する機関が望むのは単なる情報提供にとどまらず、個別のケースへの具体的な助言や支援を、ともに協力しながら動いてくれるところである。

川崎市発達相談支援センターのように、地域の機関と一緒にアセスメントやインテークを行い、問題が落ち着いた時点で日々支援の機関に返していくこと、現場も単にセンターの所在地と電話番号を教えてそれで終わりとはしないこと、そのようにセンター・現場が双方ともに歩み寄って協力支援体制を気付くことが必要である。

また山梨県発達障害者支援センターのように、相談を受けた限りは「とりあえず様子を見ましょう」で終わってはいけない、必ず診断につないだり定期通所にするなど何らかの処遇方針を決める事が大事で、そうやって相談を継続しつながりを持ち続けることが発達障害支援には必

要である。

何も一から全く新しいものを作り上げようと言うのではない。

東大阪市には発達障害を支援している機関がいくつもある。ただ、それは発達障害のみを対象に支援しているわけではなく、幅広く障害者を支援する中で、個々の事業所がそれぞれの熱意や思いで日々工夫や努力を重ねて発達障害支援をしているのが実情である。

しかし、発達障害という問題は一機関が個人の努力で支援しきれるものではない。

個々バラバラにサービスを提供するのではなく、総合的に専門的視野で支援してくれるところ(=センター)と地域の日々支援の機関が一緒に支援していく体制から、本当に必要なサービスや課題が見えてくるのだろうと思う。

その既存機関の機能と実績を元に、児から成人期に至るまでトータルに支援できる体制作りが市に求められるところであり、「発達障害といえば東大阪市」と言われるような支援体制作りを目指したいと気持ちも新たにした次第である。

今回の視察で、「まずは発達障害支援センター立ち上げの準備会を発足させたと明言することが大事」とご示唆いただいた。

その動きが、「発達障害」と言うことばの認知や周知を促し啓発に繋げていく一歩になる。

早く市として動き始めることを望むばかりである。

(2)特定非営利活動法人 ヘルパーステーションぴよぴよ会 西川 香里

今回検討委員として川崎市の発達相談支援センターおよび川崎市障害福祉課と山梨県甲府市の発達障害者支援センターを視察させてもらいました。

川崎市は人口がまもなく140万にもなろうという大都市、一方人口は89万ですが県全体の広範囲な地域の支援を行っている甲府市、一見まったく違うパターンの支援センターにお伺いしました。

川崎市発達相談支援センターは、川崎駅から徒歩5~6分といったビルの3階にあり受け付けの奥にはゆったりとした待合室がつくってありました。心配や不安で相談にこられた方が少し落ち着ける空間やソファーがあり、設立当時から東奔西走して今も走り回っておられるケースワーカーの武居さんらスタッフの方々の心配りを感じました。

当日私たちを迎え入れていただいたのはケースワーカーの福田さんです。福田さんは長い間知的障害児施設で働いておられたそうで、福田さんも武居さんからの強い誘いを受けてセンターにこられたそうです。川崎市のセンターにはケースワーカー・臨床心理士・医師(児童精神科医・児童神経科医)が配置されており、医師は診療行為を行わず、いわゆる医療相談を行う相談機関として位置付いています。

決して専門家集団化せず、みなさんの「健康度を高める」身近な相談支援機関を目指されています。また連携の強化および関係機関のスキルアップのために、平成20年1月にスタートする3ヶ月前から開設準備室として、各関係機関をまわり支援センターを活用するためにまずそれぞれの機関でアセスメントなどをきっちり行っておいてもらいたいことなど説明されたようです。

支援センターのあと創設時に関わられた川崎市障害福祉課の左近課長補佐のお話を聞くことができました。

平成17年4月に発達障害者支援法が施行され、都道府県・政令市には平成19年度末までに一箇所発達障害者支援センターの設置が義務付けられたことにも後押しされ、川崎市は平成18年に発達障害者支援体制整備検討委員会を発足、二ヵ年に調査研究し、平成20年1月に神奈川県児童医療福祉財団に運営を委託して川崎市発達相談支援センターが設立されました。

左近さんのお話では、発達障害者支援体制整備検討委員会には各関係機関が参画、実務担当者レベルのワーキング会議相当熱心に議論が繰り広げられたようです。最終まで直営の施設とするか委託するかでは意見がまとまらなかったようですが、結果として神奈川県児童医療福祉財団に委託したことにより、武居さんの登場となり今のセンターのスタッフを集められたといえるとおっしゃっていました。

翌日は、山梨県の甲府市にある山梨県発達障害者支援センターを視察しました。私たちを迎えていただいたのはセンターのリーダーで臨床心理士の小林主査でした。平成18年4月から県立県営でスタートした山梨発達障害者支援センターは山梨県障害者相談所内に設置されていて、臨床心理士3名、社会福祉士(1名は取得中)2名の5名で構成され、医療相談については、同じ山梨県福祉プラザ内にある子どもメンタルクリニックで対応されているそうです。

この山梨県発達障害者支援センターの視察で非常に面白く印象に残ったのが、ちょうど視察に行った日が、センターで20年21年度の2ヵ年にわたって厚生労働省の発達障害者支援開発事業の委託を受け行っておられる「発達障害者サポーター養成・派遣事業」の検証会議の日で私たちもその会議に参加させてもらえたことでした。

「発達障害者サポーター養成・派遣事業」とは、人とのコミュニケーションが苦手な発達障害児(者)が往々にして親しい友人を作れないまま、引きこもり状態に陥ることがありますが、その彼らに発達障害者サポーターを派遣し、継続的な対人関係の機会を持ち、社会参加を促していく事業です。

この事業の検証でいくつかの事例を聞いていると、私たちが移動支援事業でガイドヘルパーとして社会参加を促している仕事と似ているところがあり、彼らとどこまで仲良くなるか、つまりいわゆる距離の置き方や思春期のサポーターに異性が入ることのメリットデメリットなどなど非常に興味深いものがありました。

今回の視察に関わらせていただき、あらためて川崎にしろ甲府にしろ、発達障害児(者)への支援するものが悩んだときに相談できる、あるいは支えてもらえるセンターが存在するのは大きいと感じました。何とか東大阪市でも実現できるよう微力ながら協力していきたいと思いました。

(3)特定非営利活動法人 東大阪発達障害支援の会ピュア 理事長 桧尾 めぐみ

①川崎市発達相談支援センター

平成17年より準備会が開催され情報交換を行った後に、平成18年より発達障害者支援体制整備検討委員会が正式に発足されている。

その委員会メンバーには、保健・福祉・医療・教育・労働の各関係機関と、専門医師や自閉症と学習障害の親の会の代表等で構成され、委員会発足時から、発達障害者支援センターの設置という課題を掲げて行われていることに驚いた。

川崎市における実態を把握し検討するために、乳幼児期・学齢期・成人期の3つに分けて、それぞれのライフステージから相談機関→ 利用施設等→ 発見・相談の契機→ 実態→ 対応の現状→ 課題へと、きめ細かな考察が行われている。とりわけ課題の洗い出しにおいては、例えば乳幼児期では健診システムの見直しやアウトリーチ型の地域支援等があり、学齢期では特別支援教育も含めたコーディネーター研修の充実や通常学級の教員研修等、また思春期や被虐待児への対応等を掲げ、成人期では障害を問わない相談窓口の設置や窓口における的確なアセスメントの必要性、また直接支援に関わる人材の確保など、それぞれに具体的に取りまとめられている。

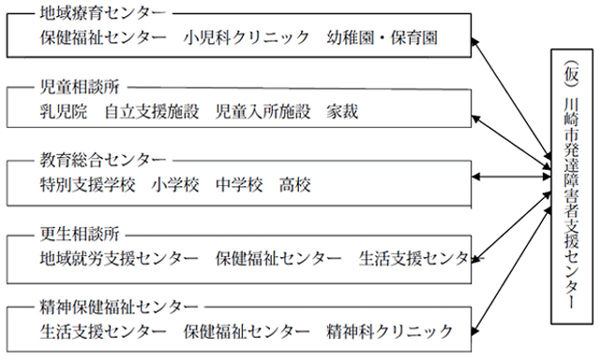

そして「私は発達障害ではないか」と相談に来る人はほとんどいないということを前提に、それぞれの窓口に、誰が、どの時点で、どのような相談で訪れようとも、機関同士の共通理解と連携を図っておくことで、一つの機関が抱え込まずに相談者に対して一貫した対応が行われるシステムであることが印象的であった。川崎市の場合は調査だけにとどまらず、調査後の評価に基づく検討・検証が行われたことにより、市内に必要とされている関係機関がピックアップされ、下図のようにニーズに対する支援機関の連携図を描くイメージに繋がったのではないかと思われた。

川崎市発達障害者支援体制整備検討委員会の委員名簿を見ると、学識経験者や医師、幼稚園や通所施設、就労支援機関や当事者団体などの外部委員を含めて、行政内部でも福祉局にとどまらず、市民局の青少年育成課、区における保健福祉センター、教育委員会等、またこの検討委員会の委員長をこども事業本部の本部長が選任されていることから、障害福祉の枠にとらわれない機関と人員の配置になっていることが印象的であった。尚且つ、総合企画局や財政局も検討委員として参加されていることで、発達障害者支援センター構築への必要性が検討委員会の段階で、同時進行で理解されることにより予算化が実現されやすかったのではないかと思われた。

検討委員会を経て平成19年に民間委託されるのだが、その看板名を、「川崎市発達相談支援センター」とし“障害“の名をはずすことで、川崎市は上述した発達障害を障害の枠にとらわれない支援体制を目指していることが窺えた。また民間委託のメリットとして、国の基準に加えて医師の雇用を行うことができたり、対象児とその家族が身近な地域資源を活用することができるように地域関係者との連携、そこに発達相談支援センターの持つ機能と、公的の相談機関とが加わり密に連携を図ることができるような体制は、民間ならではの独自性を持ち、現状に即した支援に繋がっているのではないかと思われた。

②山梨県発達障害者支援センター

平成18年に県立直営でスタートされた山梨県発達障害者支援センターは、山梨県福祉プラザ内の障害者相談所に設置されていた。この発達障害者支援センターの最大の魅力は、同じ福祉プラザ内に児童相談所があるということと、その中に併設された「子どもメンタルクリニック」という発達障害児者の診断と治療の機能を持つ医療機関があることではないだろうか。

発達障害者支援センターの役割としては、児童相談所等から上がってきた相談ケースから早期発見と早期支援につなぐ役割があり、臨床心理士や社会福祉士などの専門職員が対応されている。また必要なケースには同じ施設内にある「子どもメンタルクリニック」に繋ぎ、すぐさま医療機関との連携を図ることが可能である。この一箇所に集結された機能は、初めて相談窓口の門を叩く保護者にとって、相談→診断→告知→受容→支援への一定の道筋に、少なからず親の持つ不安材料を軽減することができるのではないかと思われた。ここ山梨県においても一貫した連携のスタイルが確立されていたように思う。

子どもメンタルクリニックは発達障害者支援センターをはじめ他機関や児童相談所からの紹介者が多く、初診まで3~4ヶ月待ちの状態ではあるが再診は5ヶ月に一度の割合で行っている。診断については、成人の方は診断を拒む方が過半数を占め、自身の特性まで分かれば良いといったケースが圧倒的であることと、あえて診断を求めてくるケースは、職場への理解や障害福祉サービスを受けるために必要とされる場合が多いことも挙げられた。また学齢期においては、診断を行っても告知後の支援の受け皿がなく、学校などの体制により不安が残ることも同時に挙げられたことが、どこの都道府県もしくは市町村でも同じ問題意識を抱えていることが分かり、印象的であった。

発達障害者支援センターの相談ケースの現状としては、就学前の相談でははっきりとした発達障害の特性は現れない場合が多く、相談件数の最も多い小学生と中・高校生では先生からの紹介で来館される方が多いとのことであった。特別支援教育の巡回支援に同センターが関わっていることで、学校教育の場でもセンターとしての機能を活かすべく努力されているのが窺えた。また19歳以上の相談者数も多く、高校卒業後または大学生などへの支援が途絶えないようにするための策を講じることや、就職後の継続した支援、またひきこもりの三分の一は発達障害であること等を踏まえて、今後、就業・生活支援センターやジョブコーチ等の連携が必要であるということが今後の課題であるのではと思われた。

平成20年度に発達障害者の掘り起こしが始まり、拾い上げた相談ケースの状況では、高機能自閉症やアスペルガー症候群がほとんどで、約一年間で延べ2000件の相談数が上がったという事実は、山梨県が例外にある訳でもなく、氷山の一角に過ぎない事例の水面下には、山梨県と同様の問題が全国的に潜んでいるに違いないと思わせた。

特に私の印象に残っているのが、来館された方に「様子をみましょう」とは絶対に言わないと言われたことである。原則毎月相談に足を運んでもらうことにより、必要ならば診断もしくは継続したケアを行い、支援の取りこぼしのないようにすることと、「これまで何の福祉制度も受けることができなかったが支援センターのお陰で楽になった」という当事者や保護者の方からの声を聞き、支援センターができたことにより当事者や保護者の安心感に繋がっていると実感できたとお話しされたことが印象的であった。

2.札幌・小樽(平成21 年3 月16 日から17 日)

(1)大阪府障がい者自立相談支援センター 谷口 琴世

①札幌市自閉症者自立支援センターゆい(おがる副所長 加藤氏)

重度の知的障がいを重複する自閉症者の入所更生施設で、札幌市より法人が運営管理を委託されている。この施設は、3 年という有期限の中で地域に移行することが目的とされており、いわゆる、地域移行のためのトレーニングセンターの役割を果たしている。施設内はユニットタイプの全室個室で、入所者は、日中は施設内の作業場や外に出て法人内の作業所で作業や自立課題に取り組んでいる。入所者の多くは障がい程度区分6という重い障がいがあり、ユニット内に見学者が入ることで不穏になる可能性もあるため見学できる場は限られていたが、視覚によるスケジュール呈示や、可動式の壁を利用することで音に敏感な人が少しでも静かな環境で生活できる工夫など、それぞれの人の障がい特性に特化した支援が行われていた。加藤氏によると、「行動障がいは0にはならないが、支援の糸口がわかった時点で地域への出し時」とのことであり、3 ヶ月に1 度は親と個別支援計画を見直しながら話し合う機会を持つなど、家族と共に地域移行が非常に積極的に計画的にすすめられている。実際、設立3 年目にして10名以上が地域のケアホームに移行した実績があるが、数名は、より長期的なスパンで支援の方法を考える必要があるとのことで、他の入所施設の利用や入院となった人もいるとの報告もあった。また、地域移行がすすむことで、ケアホームに利用する物件の確保にはじまり、日中活動の場の整備、ケアホームスタッフのメンタルケアなど、新たな課題も多いとのことであり、地域移行自体が支援の終着点ではないことも改めて感じさせられた。

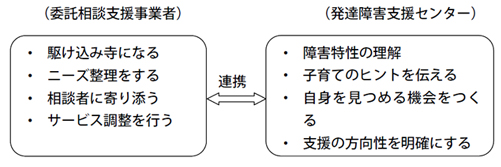

②札幌市自閉症・発達障がい支援センター(おがる)(おがる副所長 加藤氏)

「おがる」とは、方言で「成長する」「大きくなる」との意とのこと。一般的に発達障がい支援センターの役割は、「普及・啓発」「連携」「相談支援」「発達支援」「就労支援」であるが、おがるでは、普及・啓発と連携を主たる機能として担っている。相談支援・発達支援・就労支援に関しては、人口比からして個別相談を受ける余裕はないのが現状であり、地域の支援センターが主に相談窓口となっているとのこと。つまり、「個別のケースを数限りある中で把握することよりもシステムを網羅すること」という考えのもと、「個人相談よりも支援者を育てること」により、間接支援機関としての存在が確立されている。そのため、幼稚園や小学校を対象とした機関支援や、普及・啓発のための研修が非常に多く行われており、支援体制の整備が図られている。また、地域生活支援として、「ないものは作る」という考えに発したサービスの発案(ex,子どもの療育期間が終了して、新たな療育の場を求める母親達が、母親達による療育グループを作ることを支援した例 など)もバリエーション豊富に行われている。相談機関の位置づけとしては、札幌市内に14 箇所ある相談支援事業所が、「かけこみ寺」「ニーズ整理」「寄り添い」「サービス調整」の役割を担う一方、おがるが「特性理解」「子育てのヒント」「自分を見つめる」「支援の方向性を探る」といった専門的にバックアップする機関となっており、それぞれの役割を通して連携が図られている。そのような非常にわかりやすいシステムが構築されていることにより、地域の実情に合わせた中で、それぞれの専門性がより活かされた支援が行われていることを明確に理解することができた。今後は、これまで障がい福祉サービスの対象となってこなかった高機能の発達障がい者への支援を含め、発達障がい者を支援するマニュアル整備も進められていく予定とのこと。そのような取り組みの中で、支援の構図や機関連携の仕組みがますますわかりやすくなるものと考えられる。

③松泉学院(施設長 光増氏)

(触法行為のある知的障がい者の支援)

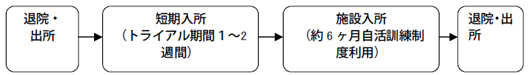

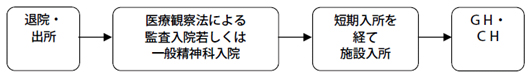

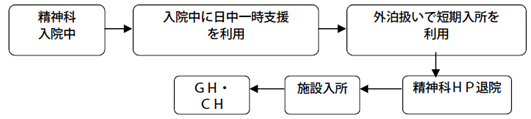

北海道で触法行為のある発達障がい者の支援が本格的に始まったのは、レッサーパンダ事件としても知られている浅草事件の加害者が北海道出身であったことから始まる。北海道で触法行為をした発達障がいのある少年の多くは神奈川医療少年院に送致されるが、18 歳になって地域に戻る時に、総合的なケア会議が行われることとなる。ケア会議により、司法と関係施設だけではなく、福祉事務所や更生相談所などの行政を巻き込んだ総合的なネットワークを作りあげることが目的である。医療観察法の鑑定入院や、精神科病棟への入院を経由して、その間にケア会議が重ねられ、施設入所に至る場合も少なくない。触法行為のある障がい者への支援は、質・量ともに多大で、マンツーマン対応が必要とされる場合も多く、夜間の場と日中活動の場の送迎に移動支援を利用したり、強度行動障害の加算がつけられる例もあるなど、制度が流動的に活用されている実態についての報告があった。また、触法行為のある障がい者への支援は一定システム化されており、1~2 週間の短期入所を経て入所(自活訓練)し、最短6 ヶ月でグループホームやケアホームといった地域移行が図られる。また、精神科に入院している人には、外出中に日中一時支援を利用し、慣れてきたら病院からの外泊扱いでのショートステイ期間を延ばしていき、入所(自活訓練)を経て、最短6 ヶ月で地域移行が図られている。ただし、地域移行後も、半数程度は問題となる行動が繰り返され(特に性的な問題が多い)、精神科でのケアを優先せざるを得ないといった現状もあるとのこと。また、施設ではマンツーマン対応が欠かせず、地域移行後も夜間の見守りなど一定の枠が必要であり、支援者が疲れて離職してしまうことも少なくないとの報告もあった。

触法行為のある障がい者を支援する際に、一定の支援システムがあることは支援者にとって拠り所となり、支援のブレも少なくなるものと考えられる。今後は、入所中の更生プログラムを含め、ネットワークの構築や支援スタッフの育成とメンタルケア等、これまで課題となってきていることの整理が必要と考えられているとのことであった。

(共生型事業)

障がい者支援を高齢者や子どもとの共生型サービスとして捉えて行うことが、富山県での実践を受けて北海道内で注目されている。厚生労働省による先進的事業支援特例交付金を利用することにより、施設の整備費が3000 万円を上限として国の負担となることも、積極的な共生型基盤整備に繋がっているようである。北海道では、既に25 事業が共生型事業として整備されており、多様な事業目的のもとでの運営が期待される(資料参照)。

日ごろの相談業務の中で高齢の親と生活する知的障がい者への支援を検討する際、親と分離しての支援を簡単に考えられにくいケースも多い。そのような中で、高齢者と障がい者の支援が共生的に行える場があることは、新たな支援方法の検討にも繋がるものであり、今後、府内でも整備が進められていくことが望まれる。

(2)特定非営利活動法人ヘルパーステーションぴよぴよ会 植元 あゆみ

①札幌市自閉症自立支援センターゆい

<札幌市自閉症自立支援センターゆい>は札幌市の単独事業であり、トレーニングセンター(知的障害者更生施設)は旧法の入所施設にあたり、入所期限3年、利用定員30名(全員が判定区分6)でケアホームに移行するためのトレーニングセンターである。創立3年で14名の移行が実現している。定員のほとんどが<精神病院→トレーニングセンター→地域>という流れを汲んでいる。

おがる副所長の加藤氏は「元は地域に居たのだから元々の場所に帰る、というスタンスで地域移行支援を行っている。どんなに強度行動障害があろうと、当事者にあった支援の方法が分かると強度な行動もゼロになる」と力説されていた。

実際、トレーニングセンターを見学した際、入所者1名に出会ったが、自傷多傷のおそれもなく、落ち着いてセンターでの生活を過ごしておられるように見受けた。

当事業所で行うタイムケア事業で考えた場合、様々な支援グッズを使用するものの、実際は利用者の区分に応じて配置する職員の数を変える(自傷多傷のある利用者には1名専従の職員が就く)ことで難を逃れているケースが少なくない。

が、もう一度、原点に立ち返り、当事者に合った放課後の過ごし方、施設内の工夫等、支援の仕方を見つめてみようと思う。

これら全てが加藤氏のおっしゃった「私達支援者は常に彼らの幸せを追求する姿勢を忘れてはいけない」という言葉につながるのだと思う。

②札幌市自閉症・発達障害支援センターおがる

<札幌市自閉症・発達障害支援センターおがる>は、支援センターの5つの機能①普及、啓発 ②連携 ③相談支援 ④発達 ⑤就労 のうち、①普及、啓発 ②連携 に重きを置いて行っている。相談件数は昨年度実績2333ケース。

相談支援事業所とのすみ分けをきちんと行っており、支援センターおがるは間接的支援機関としての役割を担っている。

当事者のニーズ調査やバックアップ体制の強化も去ることながら、当市も、当事者を支援する側(行政、教育機関、療育機関、福祉機関全般)のネットワークを作る必要性、そして支援者を育てることが、布いては当事者を支えることにつながり、円滑な支援につながる、という視点から、「支援者を支える(育てる)機関」が必要であると痛切に感じた。

③松泉学院

北海道は障害福祉計画で地域生活支援体制の充実のための具体的な取組みとして「触法障害者に対する支援体制の構築」を掲げ、地域全体で触法問題に対する取り組みがなされている印象を受けた。松泉学院も例外ではなく、様々な触法問題に関する取組みを紹介して頂いた。

手法としては、短期入所事業を1~2週間利用した後、自活訓練事業を6ヶ月行い、グループホーム・ケアホームに移行する場合と精神科へ入院しながら外泊制度を利用し、その際に日中一時支援事業を利用する、というパターンが多いとのことである。

しかし、現実は社会復帰の基盤となる生活の場が確保できない事、初段階で足踏み状態であること、触法行為のある人の受け入れ先は現在、困難を極めているという報告も聞いた。

当事業所ではまだ触法問題に関わったケースは無いものの、例えば、ボールペンを集めるこだわりのある小学生の利用者がタイムケア事業の中で、他の利用者のペンを盗る等というケースはよくある光景として問題という捉え方があまりなされていなかったが、障害特性ゆえの「こだわり」が触法行為と結びつくことの認識を我々支援者は忘れてはいけないと実感した。

松泉学院で提供して頂いた、触法行為のある知的障害者の実態と相談支援と地域移行のモデル事業の試行に関する研究資料の中で、対象者の受け入れを担当した施設だけが処遇始終にわたる責任を負わされるという、いわゆる丸投げを避けること、多様な機関・団体の専門職員が職種の垣根を越えて対象者への処遇について意見を述べ合うことは極めて有効であると実感している、との文言があった。

2日間を通して今回の視察では、様々な機関とのネットワーク構築がいかに重要であるか、必要であるかを再確認するための機会だったように思う。

④まとめ

精神科へ通院・入院の場合、人格障害であるのか、発達障害であるのか、また合併しているのか、すみ分けはできているのだろうか?様々な問題を発見し、また疑問を持ち、非常に学びの多い視察となった。

(3)特定非営利活動法人ヘルパーステーションぴよぴよ会 北本 エミ

①札幌市自閉症自立センターゆい

「札幌市自閉症自立センターゆい」では札幌市がバックアップしている市の事業で、全国的にも札幌市にだけ有効期間(3 年間)がある。

「ゆい」の特徴は『地域移行のためのトレーニングセンター』として障害程度区分もしくは6の重度の自閉症と知的障害を併せ持つ者が、トレーニングや生活訓練を重ね、おおむね3 年という期限のなかで地域移行を現実されている点である。

おがる副所長の加藤氏は『元は地域に居たのだからもともとの場所へ帰るべき』という意識をもって支援を進めているとおっしゃられていた。

「おがる」は、北海道の言葉で『成長する』『大きくなる』という意味だ。トレーニングセンターを見学した際、入所者の方に出会ったが、とても落ち着いてセンターでの生活を過ごし、入所生活のなかで『成長』されているように見受けられた。

②札幌市自閉症、発達障害支援センターおがる

「札幌市自閉症、発達障害支援センターおがる」は支援センターの5つの機能、『普及、啓発』『連携』『相談支援』『発達』『就労』のうち、『普及、啓発』と『連携』に特に力を注いでいる。

相談件数は、昨年度実績2333ケース。相談支援事業所ときちんと分けて業務をおこなっており、「支援センターおがる」では間接的支援機関としての役割を担っている。当事者の調査やバックアップ体制の強化もさることながら、当事者を支援する側(行政、教育機関、療育機関、福祉機関全般)のつながりを作る必要性、そして未来の支援者を育てることが当事者を支えることになり、スムーズな支援ができるということから『支援者を支え、育てる機関』が必要だと思った。

③松泉学院

北海道では障害福祉計画による地域全体で触法問題に対する取り組みがおこなわれているように思う。

松泉学院ではさまざまな触法問題に対する取り組みを紹介していただいた。松泉学院がこれまで取り組んだ問題は、放火、窃盗、覚せい剤常習者、小生的問題を抱えるケースなどである。

しかし、触法行為のある人の受け入れが困難だということもおっしゃられた。

現実は社会復帰の基盤となる生活の場の確保が難しいし、地域での支援体制を整えるまでの時間の猶予がない。

当事務所ではまだ触法問題のケースはないが、タイムケア事業を利用している児童の「クリップ」へのこだわりや「紙」へのこだわりで、当事務所内のものを持ち帰ろうとするケースがエスカレートすると、触法行為につながるという認識を私たち支援者は考えていかなければならないと感じた。

④まとめ

今回の視察ではたくさんの方からのお話や、意見、事例などを聞き、やはり様々な機関との連携やつながりが必要だと思った。

(4)社会福祉法人 若草会 若草工房施設長 八尾有里子

| 実施日 | 平成21 年3 月16(月)~17 日(火) | 項 目 | 先進都市視察 |

|---|---|---|---|

| 視察先 | (福)はるにれの里 札幌市自閉症自立支援センターゆい 札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる |

日 時 | 3月 16日(月) 16:30~18:00 |

| 参加者 | 東大阪市障害者支援室より1名、大阪府障害者自立支援センターより1名、特定非営利活動法人ヘルパーステーションぴよぴよ会より2名、社会福祉法人若草会より1名(計5名) | |

|---|---|---|

| 事業所 概要 |

1 日 目 | |

| 名称 | 社会福祉法人札幌緑花会 松泉学院 地域活動支援センター松泉 デイ松泉 地域支援センターゆう |

|

| 所在地 | 北海道小樽市見晴町20番2号 | |

| 代表者 | 施設長 光増昌久 | |

| 業種 | ・入所更生施設(定員120 名) ・短期入所(定員8 名) ・通所部(定員19 名) ・分場通所部(定員19 名) ・GH・CH(14 ヶ所) |

|

| 開設年月日 | 昭和42年2月 | |

| 運営主体 | 社会福祉法人札幌緑花会 | |

| 報告 |

[ 説明者 / 加藤潔副施設長 ]

<まとめ> |

|

| 実施日 | 平成21 年3 月16(月)~17 日(火) | 項 目 | 先進都市視察 |

|---|---|---|---|

| 視察先 | (福)札幌緑花会 松泉学院 |

日 時 | 3月17日(火) AM9:30~12:00 |

| 参加者 | 東大阪市障害者支援室より1名、大阪府障がい者自立支援センターより1名、特定非営 利活動法人ヘルパーステーションぴよぴよ会より2名、社会福祉法人若草会より1名(計5名) | |

|---|---|---|

| 事業所 概要 |

2日目 | |

| 名称 | 社会福祉法人はるにれの里 札幌市自閉症自立支援センターゆい 札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる |

|

| 所在地 | 札幌市東区東雁木町207 | |

| 代表者 | 施設長 真鍋龍司 | |

| 業種 | ・トレーニングセンター ・生活介護センター ・生活訓練センター ・ショートステイセンター ・札幌市自閉症・発達障がい支援センター(相談機関) |

|

| 開設年月日 | 平成17年11月1日 | |

| 実施主体 | 札幌市 | |

| 運営主体 | 社会福祉法人はるにれの里 | |

| 報 告 |

[ 説明者 / 光増昌久施設長 ] 1. 基本となる支援ケース

* 退院-病院を退院するのではなく医療少年院を退院するという意味 2. 常習性の高い刑余者への支援ケース

3. 精神科に入院中の人への支援ケース

この他にも通勤寮や福祉ホームの活用など、あらゆる資源を利用して刑余者への支援を進めているということであった。しかし常習性が非常に高く、同じホーム(寮)の利用者に重大な損害や被害を与える場合は一旦入所施設に戻らざるを得ない場合もあり、さらに入所施設でも対応困難となった場合は精神科へ入院し状態の安定を図ることを優先しているケースも残念ながらある。しかし、入所施設は刑余者が地域へ戻るための段階的な受け入れ機関として利用することは効果的であり、むしろ長期間の受け入れは難しいとも話されていた。 <まとめ> |

|

第5章 プロジェクトに参加した支援者(調査参加者)からの所感等

1.東大阪市発達障害児(者)支援モデル事業に参加して(意見・感想)

社会福祉法人 東大阪市社会福祉事業団(障害児者相談センター わっトライ)中屋 ひろ子

今回の事業では、発達障害児(者)に対する支援システムを構築し、その福祉の増進を図ることを目的として、発達障害児(者)の支援者に対するアンケート調査と発達障害にかかる先進的な取り組みを行っている都市の視察やフォーラムへの参加等を踏まえて、検討委員会による検討が行われた。

残念ながら、そのすべてに参加出来たわけではないが、今回の事業や前年度の事業、日常的な業務及び文献的な情報等を通して、発達障害児者の相談支援について、現在の意見・感想をまとめてみた。

なお、これは、担当者としての意見であり、事業団を代表するものではないことをお断りしておく。また、手許に今回の事業関係の資料が無い中での意見・感想であることもご容赦頂きたい。

今回は、就学前後までを主な対象とする事業および知的障害の福祉サービスの対象とならない中学生以上を主な調査対象としたが、結果として、診断の有無もあってか、知的障害を伴わない例の報告は多くはなかったと思われる。

それだけ、発達障害の方々はこれまでの通常の相談機関にはつながっていない、手が届いていないと考えられる。

発達障害の場合、特に、就職という段階で社会生活上の困難さが本人や周囲に明確になってくることが多いと考えられるが、さかのぼれば、早期から、虐待やいじめ、不登校、引きこもり、学業不振といった形での「SOSの発信」があったことが、多くの場合、うかがわれる。

そのため、対応の一つとして、5歳児健診の実施されている都市もあるが、私自身は、知的障害をあまり伴わない場合、就学前の段階では、健診での指摘の受けとめ・納得は保護者にとって困難ではないかと考えている。

また、東大阪市の場合、乳幼児健診(の精密健康診査)が、保健センターと家庭児童相談室、療育センターとの協働で実施されており、その精度は相当高いこと、また、何よりも療育センター相談室の協働するすこやか教室が存在し、育児不安、育てにくさといった主訴であっても、子育て支援の場として利用できるということの意義は大きいと考える。子どもの育てにくさや可愛く思えない罪悪感等の率直な吐露と専門職による受けとめや、他の保護者による受けとめと自分だけではないという孤立感からの解放、子どもとの実際的な関わり方の成功体験等を通して、子どもの特性に応じた子育てが安心して出来るようになる、そういう支援が、すこやか教室の特長であり、こうした保護者への支援と子どもへの支援の専門性が、各子育て支援センターや集いの広場事業等々に定着していくことで、子ども達のさらなる健全育成(発達障害による二次障害の予防等)が期待される。

いくら就学前健診を徹底しても、就学後になって、保護者にとって課題性の明らかになってくるLDやADHD、アスペルガー等々の子どもたちも多く、その場合、まず学校教育としての取り組みが期待される。また、そのより専門的な支援機関として教育センターの役割が期待される。(教育センターには、元々、発達障害に対する専門性の高い職員が揃っていたが、早期・定年退職が続き、現状は把握していない。)

特別支援教育は、本来、「一人一人のニーズに応じた支援をしていこうとするものであり、すべての生徒に効果のあるユニバーサルデザインである。生徒を多面的にみていくこと・相手のニーズがどこにあるのかを観察し分析することで、発達障害以外の課題もみつかる可能性が高い(竹田契一)」はずである。

しかし、現状では、「特別な場で行う個別指導と捉え、いじめや不登校までをターゲットにした学校・学級経営・授業づくりなどが行われていない」が、「特別支援教育的な視点=認知と学習スタイルに多様性があるという視点は、人間を理解するツールの一つであり、すべての場面で導入してこそ真の価値を発揮できる(品川裕香)」ものであると考えられる。

そういう意味では、特別支援教育のさらなる充実による子ども達の安定した成長が期待される。

義務教育終了後については、関心のある高校から、就業・生活支援センターによる教職員研修の依頼があったが、全体的な状況は把握していない。

専門学校や短大の状況も把握していないが、就業・生活支援センターの相談者には、専門学校・専修学校の出身も多く、一定、配慮の必要な方々が在籍していることが想定される。

一部の私立高校・専門学校等でのコミュニケーション科の設置や、YMCAなどに発達障害に特化した専門的な取り組みも散見され、市場原理の働くなかでの事業展開からは、ニーズの高さが伺われる。

大学段階では、職員に対して、発達障害についての研修を義務づけるなど大学として組織的な取り組みの行われている所もあり、就職対策も含めて関心の持たれているところではないかと考える。

どの年代であっても、困ったとき、心配になったとき、いつでも相談でき、支援を受けることの出来る場・機関が必要である。

その機関は、本人・家族に対する相談支援だけではなく、その希望・意向に沿って、所属する場、学校や企業等への助言・支援も不可欠である。

また、二次的に鬱や強迫的な症状が出現したり、てんかんが発現したりする場合のあること、或いはLDの薬物療法の有効性等を勘案して、専門的な医療機関との連携も不可欠である。

就労に際しては、労働分野に於いて、ハローワークの窓口に臨床心理士や精神保健福祉士の配置等がされたり、ニート対応としてジョブカフェや若者自立塾等が設置されるなど、発達障害を想定した施策が展開されているが、必ずしも発達障害についての専門性が整えられているわけではないようであり、生活支援も含めた福祉や保健・医療分野との連携がどの程度図られているかは疑問である。

発達障害の方々は、教育・保健・医療・福祉・労働等人が社会生活を送っていく上で必要な多くの分野での相談支援を必要としており、一つの機関だけで全ての機能を網羅することは困難であり(また、望ましいとは限らないと思われ)、必要な関係機関のネットワークによる相談支援が必要かつ現実的と考えられる。

そのためには、そうした視点とノウハウをもった、その拠点となる相談支援機関が必要と考えられる。

また、相談に加えて、現在、日本には無いと言われている「成人してからのベーシックなアカデミックスキル(基礎学力)・対人関係能力やコミュニケーション能力等を認知特性や学習スタイル、記憶や情報処理に応じた指導を受けられる場(品川裕香)」が必要である。

例えば、「アメリカのLeseley Collegeでは、自尊感情を高めることから出発し、最終ゴールを社会参加と自立として、子どもが自分の強み、弱さを知り、それとうまく付き合って生活している。入学後すぐ自分を理解し、再構築することから始まり、自尊心を育てながらソーシャルスキルを学んで、自立することを生涯にわたってサポートしていくことがシステム化されている(竹田契一)」といった実践がされており、日本でも導入が考えられているとの報告がある。

そうした機能を、例えば福祉施設といった既存の場・機関に付加・強化するのか、或いは転換するのか、新設するのかは、設置者の方針や様々な現実的な条件によるので設置者に委ねられるものであるが、いずれにしろ、市域に、発達障害の方々やその家族、関係者が安心して利用できる、各行政施策の横断的・包括的な、相談支援機能の整備強化は不可欠である。

それは、単に発達障害の方々への支援システムの整備であるだけではなく、社会生活上の困難をより強くもつ方々への支援が整っていくことが即ち、高次脳機能障害や若年性認知症をはじめ障害をもつ人たちだけでなく、この町で暮らす人達すべてがより暮らしやすい町づくりにつながっていくものと考える。

2.平成20 年度発達障害児(者)支援モデル事業の感想

社会福祉法人 創思苑(自立生活支援センター わくわく)福岡 挙

今回のモデル事業を通して、相談支援事業所、特に市から委託を受けている事業所として、発達障害を持つ人たちへの支援をどう受けて、つくっていくか、改めて課題が見えてきたのではないか。

子どもについての話で言えば、相談支援事業所には学校を通じて相談が入るケースが多い。

それは不登校であったり、家庭内に課題を抱えているケースだったりする。しかしながらモデル事業の会議でも話されていたように、教育と福祉の連携がうまくいかず、具体的にはその家庭に対しての支援の役割分担において、あいまいな線引きに留まり、結果として本人やその家族にとっては不十分な支援のままで終わることが多い。自らの事業所のケースを振り返り、あの時何ができていたのか、何をしなければいけなかったのか、総括をしていくことが、モデル事業に参加する上での大きな意味づけだったように思う。市の支援システムをどうつくっていくのかという大きな枠組みは、現場レベルでの問題を総括するところから始まるという意味でも、そう考えている。

実際のところ、支援に必要なものが何かと確信を持てるようなものは、まだ持てていないだろう。一つの相談支援事業所が大きな何かを担うというものでもなければ、逆にいわゆる「専門機関」にお任せというわけでもない。市の支援システムという枠組みが出来上がるのを待つというわけでもない。ただ発達障害をもつ人たちとその家族の人たちを前にして、支援の見通しが行き詰まったとき、手持ちカードをどれだけ出せるのか、それが広げられるような可能性を持てたモデル事業にはなったのではないだろうか。少なくとも関係機関で顔を合わせて、課題に向き合ったことは大きな成果とも言えるだろう。

しかしながら、東大阪市で暮らす発達障害を持つ人たちにとっては、子どもや大人も含めて、地域社会はまだまだ生きにくいものであり、安心して暮らすことのできる社会は依然として示すことができていない。その現実は、結局のところ現場に戻り、現場で最善の方法を検討ということにはなるだろうが、モデル事業を実施する前と後、そこに違いが出てくるような、関係者の一歩踏み込んだ動きを心がけたく思うところでもあり、市全体としてそうなってほしいと考えている。

3.東大阪市発達障害児(者)支援モデル事業を通して感じたこと

社会福祉法人 若草会(障害者支援センター あいん)八尾 有里子

平成20 年度に行われた「発達障害児(者)の学校生活および就労・就業に関するアンケート調査」の回答と集計、発達障害児(者)支援モデル事業検討委員会事務局として関った中で感じたことについて述べてみたい。

①アンケート調査

会議の中でも調査内容や配布先、記述する対象者等について様々な意見が出ていたがその中でも特に多かったものが、「発達障害のアンケートとしながらも結果として6 割以上が療育手帳所持者であり、さらに3 割以上がA判定であるということは配付先、若しくは回答する対象者に偏りがあったのではないか。」

という点である。これについてはやはりアンケート調査を実施する前に十分な協議を行った上で進めるべきであったと感じている。

②障害児(者)支援モデル事業検討委員会事務局会議

20 年度は発達障害に関する講演会の開催や先進都市への視察、アンケート調査等に取り組んできたが、今後東大阪市としてそれらの取り組みから得た情報や知識をどのように活かし、発展させていくかという点が議論できず課題として残ったままになってしまった。有機的な仕組みを構築していくためにも引き続き検証する場が必要と感じている。

③委託相談支援事業の役割

発達障害児(者)の相談に特化した事業ではないため専門機関にはなれないが、当事者や家族が悩んだり困ったりした時に「まず電話してみる」という駆け込み寺の要素をもった対応ができる窓口になれるよう専門研修や学習の場に積極的に参加し、見立てができる相談支援専門員が配置されている機関でありたい。

地域の中の身近な相談窓口(入り口)としての役割を果たし、そこから専門家へ繋ぐという一連の流れが東大阪市の中で実現できれば、地域で継続的な支援が可能になるのではないかと思う。

大切なことは、誰もが毎日を安心して暮らし、学び、働くことができる社会をつくるということである。

発達障害というラベルを貼るのではなく、まず特性を理解し「見える・よくわかる」具体的な支援を意識しながら、これからも寄り添い続けていきたい。

4.発達障害児(者)支援モデル事業に参加して

社会福祉法人 青山会(障害者生活支援センター 第二東福)小阿弥 学

平成20 年度発達障害児(者)支援モデル事業に参加させていただき、大変貴重な機会を与えていただけたと感謝しております。私は今までは主に知的障害の方達の支援を行って来ました。その中でも多くの自閉症の方達との出会いがあり、障害特性の理解について非常に悩んできました。近年、発達障害という言葉をよく耳にするようになり、大まかな知識としては知っているつもりでいましたが、発達障害児(者)を取り巻く状況についてはあまり理解できておらず、特に知的障害を伴わない発達障害児(者)の方達と関わる機会はありませんでした。今回、モデル事業に参加できたことで調査結果や様々な意見に触れることができ、新たな視点を持つことができたと思っております。

今回、東大阪市においてこのようなモデル事業が実施されたことは誠に有意義なことで、大きな進歩であると思っております。まだまだこれからという段階だと思いますが、意識を持って取り組み始めたということは大きな第一歩だと思います。内容に関しては少し的が絞り切れていないという感じがしますが、実際にモデル事業が進んで行く中で、まだまだ発達障害に関する実態把握や共通認識ができていないのだということも実感しました。発達障害の概念や対象者の認識についても共通理解ができておらず、少し混乱があったように思います。今後、発達障害に関する取り組みを進めて行く中で、関係者が共通理解を深めて行って、より良いシステムとして形になって行けば良いと思います。

対象者に関しては、知的障害を伴っているか伴っていないかでは大きな状況の違いがあるのではないかと思います。知的障害を伴っている場合は、これまでも少なくとも知的障害者の福祉サービスの対象となっているからです。知的障害を伴う自閉症の方達等は知的障害者として福祉サービスをすでに利用されています。一方で知的障害を伴わない発達障害者の方達は福祉サービスの対象になってきませんでした。そういった実態も含めて今後の方向性を検討する必要があると思います。

最後に、モデル事業における議論の中で、本人にとって確定診断を受けたほうが良いのかどうかということや、障害受容についての話も出ていたと思いますが、非常にデリケートな部分があるので、実際に取り組みを進める中で実態について丁寧に検証を進めながら、どうあるべきかについて継続的に議論をしながらシステム作りを進めて行かなければならないと感じました。

5.東大阪市における発達障害者への支援の課題について

社会福祉法人 天心会(地域生活支援センター ふう)

発達障害児(者)支援モデル事業の中で、東大阪市における既存の社会資源の中での現状を皆で確認しあい、「発達障害」という分野の地域課題を共有することができた。地域課題については細かく色々話が出されたが、まとめてみると大きく分けて2つのテーマが挙がったように思う。

一つは、「個人に対する支援の体制づくり」である。発達障害児・者ともに、相談したい時に相談ができ継続して相談できる所、当事者や家族に寄り添う支援が必要と議論された。そのためには、発達障害についての知識・支援の方法を知っている相談機関が必要になってくる。しかし、モデル事業で行ったアンケート調査からも、障害特性や関わり方・支援方法等を求める意見が医療・福祉機関からも多数でており、各所から専門家もしくは専門の知識やアプローチのノウハウ等が求められていることが伺える。相談支援事業所でいえば、他にもマンパワーの問題や障害特性の理解の問題等、事業所単体で積極的に引き受けていくには困難な状況でもある。この状況を打開していくためにも、新たなシステム・・・機関(現場)に発達障害者支援の知識をもった専門家が出向き、直接相談業務を行ったり、現場スタッフへのアドバイスができるようなものがあれば、東大阪市の発達障害児者への相談支援の体制は促進されるのではないだろうか。

二つ目は、「既存の支援機関(保健・福祉・教育・医療)における支援機関のネットワーク作り」である。地域で生活する発達障害者を支援するためには、適切な医療をうけ、生活を支える場があり、必要な時に相談にのってくれる人がいる、システムとしての基盤が必要である。そのために既存の社会資源の個々の活動を線でつなぐネットワークを作り、東大阪市の発達障害者への支援に関する情報を集約し、総合的な観点から地域の課題を整理しその解決にむけて動く役割を担う機関を新たに設置してはどうかとモデル事業の中で議論され共有された。できれば、その新たな機関から現場に先で述べたような専門家を派遣してもらい、協働して支援する体制を組めたらと思う。

特に二つ目で述べたような提案がモデル事業の中でなされたことは、点の活動を線でつなぐネットワーク作りの新たな第一歩を踏み出したともいえ、意義があったのではないだろうか。大切なのは、このモデル事業で共有された提案の実現に向けての議論が重ねられるような、次のステージに向けての動きに移っていくことであると思う。

6.発達障がい者への支援から見えてきたこと

社会福祉法人 鴻池福祉会(花園生活支援センター)

花園生活支援センター(以下、「当センター」とする)は平成9年から精神障害者地域生活支援センターとして運営を開始。平成18年には障害者自立支援法のもと地域活動支援センターⅠ型事業および相談支援事業に移行し、主に精神障がい者を対象とした支援を行ってきた。発達障がい者への支援については、平成18年に初めてアスペルガー症候群と診断された男性が当センターを利用。それ以降も発達障がいの診断を受けた方の利用が増え、平成21年2月までにアスペルガー症候群の診断を受けた方2名、広汎性発達障がいの診断を受けた方2名、合計4名の発達障がい者への支援を行ってきた。支援件数としては少ないが、これまでの支援から見えてきた課題やニーズついて考えていきたい。

まず、4名の方に共通して言えることは、日中の居場所や活動の場として当センターを利用している方が1人もいないことである。地域活動支援センターⅠ型事業では、日中の居場所としてサロンの提供や、活動の場としてプログラム活動やレクレーションを実施しているが、そこでは他のメンバーとの交流が欠かせない。4名のうち2名は、当初地域活動支援センターを利用していたが、他のメンバーの言葉に過剰に反応してトラブルになったり、雰囲気が気に入らないという理由で利用を中断してしまった。他の2名については、他に日中の行き場所がなかったにも関わらず、最初から地域活動支援センターの利用を希望されなかった。

次に、相談支援事業の利用状況である。当初は4名のうち3名が相談支援事業を利用されていたが、平成21年3月現在で継続して相談に来られている方は1名だけである。相談支援事業を利用しなくなった2名の方に共通しているのは、ご本人の判断で相談を中断されているという点である。家族間の問題が根底にある中で出てきた経済問題が解決に向かうと相談に来なくなったり、興味の対象が変わりやすく直ぐに行動に移ってしまうため何度も面接の約束をキャンセルし結局そのまま来所が途絶えてしまったりと、支援者側が思うニーズが解決されないまま終結するという形になっている。モデル事業のアンケート調査結果(設問6-3-1)で も、福祉・医療機関の利用を中断された方が36.4%いるという結果が出ているが、既存のサービスへの定着のしにくさが1つの特徴ではないかと思われる。

上記のような問題に対応するためには、アウトリーチのような積極的な働きかけを行っていくことが必要であろう。しかし、約150名の利用者に5名のスタッフ(常勤3、非常勤2)が関っている中では、来所される方への支援をするだけでマンパワーを超えてしまい、来所されない方に対して濃密な支援をすることは難しいという現実がある。そのため、当センターでは既存の社会資源につながりにくい発達障がい者を支援する専門の支援機関の必要性を感じてきた。具体的には、発達障がい者への支援について専門的な知識や技術を持っており、かつその地域の社会資源を熟知している相談員を配置した事業所が多くなれば今以上に有効な支援が可能になると思われる。また、当センターを利用しなくなった場合でも医療機関への通院は継続できていることから、発達障がい者を専門的な医療機関に適切に結び付けることの必要性、そのための地域の関係者の発達障がいに対する理解の深化が必要だと感じている。ただ、その中で最も必要なのは、たとえ社会生活を営んでいく中でつまずくことはあっても、様々な経験を積みながら成長していける発達障がい者の方と寄り添いサポートを継続していく支援者の姿勢であると思う。

7.発達障害児(者)支援モデル事業の実態調査を踏まえて

特定非営利活動法人 ぱあとなぁ(自立支援センター ぱあとなぁ)

就学前児童および小学生の実態調査、および中学・高校や成人を対象にアンケート調査の実施が行われましたが、この2ヵ年の調査内容から多くの検討課題が見えてきたように感じます。就学前においては、保健センターや療育センターを中心に相談支援が行われているケースが多く、小学校に入ると教育センターなどを中心に相談支援が行われているケースが多い現状もよくわかりました。しかし、中学・高校・大学・それ以上の成人の方のケースとなると、発達障害児(者)として各相談機関へ結びつくことが困難な方も多いのでは?ということも考えさせられました。

私のセンター(『ぱあとなぁ』)では、成人の身体障害者の方の相談および支援に関わることが多いのですが、障害者自立支援法以降は障害種別を問わずの相談支援に関わる機会も増えてきました。そのような状況において、実際に相談支援に携わる私たちスタッフ自身も、発達障害についてはまだまだ勉強しなくてはならないことが多いと感じています。実際、生活相談や就労等の相談を聞いているうちに、本人の自覚は無いけれども、なんとなく高次脳機能障害ではないだろうか?と感じた方のケースで、実際に医療機関などと相談した結果、やはり高次脳機能障害も伴っていたというケースなどもありました。このように、相談に来られた方が実際に発達障害と気付いていない方もいたり、所持している障害者手帳などからだけでは見えてこないケース多くあるように思われます。今後は、発達障害と気付いていない成人の方々への告知や気付きの支援についても考えていかなければならないと思いました。

今回の調査結果から感じたことは、ショートステイやタイムケアをはじめ、まだまだ社会資源を充実させていかなければならないことはもちろんですが、東大阪市に支える受け皿となる機関が全く無いというのではなく、実際に相談支援に関わっている医療・福祉・教育などの各機関がもっと連携し、柔軟かつ円滑な支援へと結び付けていくことがまず必要だと強く感じました。それぞれの年齢の時期に応じて、各機関へ相談に行かれることはあるが、そのときの一時的な支援になりがちで、本人が子供から大人へと成長していく過程の中で、どうしても相談や支援が途切れてしまい、継続した支援に中々なっていない現状に課題があるように感じました。たとえば、学校の現場などでは携わる教師の方々を中心に、本人の支援のあり方を一生懸命考えていたりするけども、福祉の現場との連携はあまりできていない結果、家庭の中の支援や卒業後の支援などにうまく結びつかないといったケースもありました。このように、それぞれの機関や現場レベルではできる限りの相談支援は一定行われているようですが、医療・福祉・教育などの各機関が互いのことを知り合えていない結果、継続かつより良い支援につながっていないように感じました。

今後の東大阪市においては、基本的なことですが支援に携わる各機関が、互いのことを良く知り合い、各機関の特徴を活かした相談支援につなげていかなければならないと感じました。

また、支援していくうえでの役割分担なども整理していきながら、本人のニーズに沿った円滑な支援につなげていくことも大切だと思います。私たちのセンターとしても、今回のモデル事業の調査結果を踏まえて、発達障害児(者)の方や家族の方々の視点に立ったより良い支援となるよう、各機関と連携しながら取り組んでいきたいと思います。

8.平成20 年度発達障害児(者)支援モデル事業

社会福祉法人 若江学院(若江障害者センター)竹内 務

東大阪市における、発達障害児(者)支援モデル事業に参加させて頂いて、感じたことを、述べさせて頂きます。

まず、本市において発達障害児(者)の調査をされたことは、非常に有意義であり、その結果から現状と課題が見えたように思います。

現状では、発達障害を疑われる場合、児童期においての医療機関への受診により診断されるケースがほとんどであり、青年期及び成人期になるにつれて受診が、減少し医療機関で診断されても、保護者の方がその診断を受け入れるのが困難なケースや、家庭や教育現場の中で発達障害をもつ当人への、関わりをどのようにすればよいのか、悩んでおられる実態が浮き彫りになったと感じております。

私どもの事業所は、単独型の短期入所を行っておりますが、発達障害と診断されている児童の保護者の方の利用が多くあります。そのニーズに応えるためには、保護者の方との連携、職員間の連携で対応しているのが現状です。残念ながら専門的な関わりや治療的関わりするための研修を行う機関や時間も限られています。

今回の調査で、東大阪市における発達障害児(者)及びその家族に対しての施策は、現状ではまだまだと感じています。しかし医療的には、療育センターがあるのでもっと、福祉的機関や教育機関がしっかりとネットワークを作り、連携し柔軟的な対応の出来る機関を作ることの検討をお願いしたいと思います。

東大阪市は、中小企業が元気な所やというだけでなく、人が住みやすいと感じられる市にしたいと思っておられる、行政の方を始め沢山の方がおられて、このモデル事業に取り組まれていたことが、事務局会議の中でも、様々な意見や考え方を聞かせて頂き感じる事が出来ました。今後は、少しでも早く良い方向へ進めるよう期待し、協力していきたいと思っております。

9.平成20 年度 発達障害児(者)支援モデル事業感想

社会福祉法人 向陽学園(向陽学園)安城 一郎

〔1〕

| 平成 8年 | (社会援護局) 障害保険福祉部の誕生 - 知的・精神・身体の3障害 一元化を目指し - |

|

|---|---|---|

| 9年 | ||

| 10年 | ||

| 11年 | ||

| 12年 | 社会福祉基礎構造改革 (精神薄弱 知的障害) |

アメリカ精神遅滞協会 ※1 AAMR第10版DSM-IV-TR(2000) |

| 13年 | ICF(国際生活機能分類― 国際障害分類改訂版) ―WHO世界保健機関― ※2 |

|

| 14年 | ||

| 15年 | 支援費制度 | |

| 16年 | 障害保健施策改革グランドデザイン案 | AAMR第10版からの SIS(支援尺度マニュアル) |

| 17年 | 発達障害者支援法 | |

| 18年 | 障害者自立支援法 | |

| 19年 | 特別支援教育(文部科学省) | |

| 20年 | 障害児支援の見直しに関する検討会 | |

| 21年 | ||

| ※1 知的障害に強化 ※2 能力障害の一般化モデル |

||

| ☆☆ | ↓ | |

| 障害保健福祉部が出来て13年。一元化、統合させていく方向でのわが国の施策がみられるが、知的障害・発達障害の観点からみていくと欧米諸外国ではAAMR(DSM-IV)、ICF(ICD10)など細分化させて支援を見通し、組み立てやすくする潮流がある。 日本の「福祉」では児・者一元化というものの児童期の雇用均等・児童家庭局、成人期を中心とした社会援護局・障害保健福祉部との知的障害・発達障害の観点より障害者自立支援法政省令等の調整が優先されている現状。発達障害者支援法がまだ理念法にとどまっており、事業者側の発達障害の支援技術の理解、支援サービスの財源的裏付けも含めた事業関連法は、現状と量的な不足が課題。 |

||

〔2〕

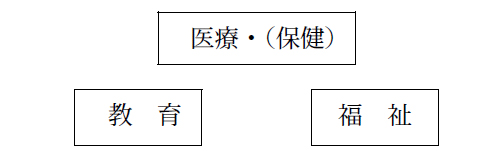

①医療・(保健)

知的障害の定義又は、発達障害を分離して取り扱うのではなく精神発達遅滞、知的発達障害など-発達を障害する視点―から捉えて、大脳生理学等、遺伝情報解析、光トポグラフィー等のテクノロジー、特にこの10年知的障害研究から発達障害の新たな概念や細分化、究明に尽力し、保健医療に連動し始めた。

②教育

保健医療から引き続き、就学・教育をおこなう中で早期に発達支援を具体化させるべく文部科学省が、これまでのいう所の「知的障害」と新たなに「発達障害」を直轄させ、特別支援教育をスタートさせた。

☆ ☆

| ③福 祉 社会保障費という我が国の歳出の伸びに影響されての「福祉」分野が前提にあって、知的障害・発達障害の観点から抜本的に部局の再編をさせるような力動的な改革は行われていないため、雇用均等・児童家庭局と社会援護局・障害保険福祉部と分離されている状況は「連携」と声高に叫んでも融合させられないのが現状。 児童福祉法、障害者自立支援法、発達障害者支援法など基幹法、理念法、事業関連法、膨大な各政省令が混在し、児・者をトータルにライフサポート親、家族(の問題)、就労、年金と重層的に絡み合い『医療・(保健)』『教育』の分野が「発達」「障害」視点で収斂させていこうとする力が働いているのに対して、『福祉』は収斂させる前提が多大なため相克、拡散させられ、混迷している。 打開させていくには・・・ |

〔3〕

我が国には「知的障害」の明確な定義もなく医療でも便宜上しか使われないこの用語ではあるがICD10、DSM-IVからようやくして説明すると

| 知的障害 | ・知的能力が低いこと | 知的能力・・判断能力に関する主なもの 知的能力の中心は 記憶力(の問題) 記銘力・記憶の保持・想起 |

| ・適応能力が低いこと | 適応能力・社会的/対人的 表現力(の問題) 社会生活上の意思伝達、対人相互反応 自己管理、健康・安全など ※3 |

|

| ・発達期に表れていること |

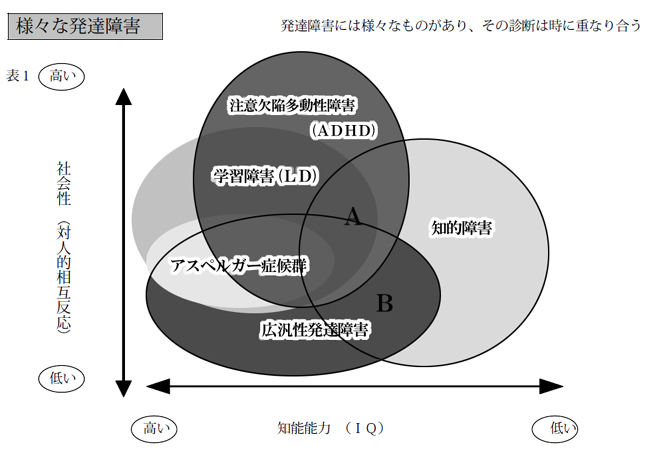

『福祉』は表1太線で囲まれた 知的障害 の人たちを知的障害児施設、グループホーム等の多様な施設種別、障害福祉サービスがこの10年間(財源・事業関連法等)で整ってきた。しかし①②の中で触れたように『医療』の研究から 知的障害 と 大雑把にくくられてきた定義のような状態像をこの10年間で細分類・細分化されたことで自閉症を含めた(広範性)発達障害の観点を進展させた。『福祉』の分野も前述した☆☆に記した問題、課題を克服しなければならない。

現在 表1の太線で囲われた知的障害の『福祉』の施設並びに事業所は、A、Bの領域にある入所児、利用者に 自閉症や発達障害に根差した支援が行われているか について疑わしく思っている。全国一律に出来ているとは考えにくい。知的障害の事業所だから。

療育手帳が交付されているから。と単純な思考に陥り、自閉症や発達障害に根差す又はその観点から支援を探る、観察して支援のポイントを見つけていく専門性を高めていこうとする事業所と入所児、利用者の問題行動、処遇困難、困った部分を本人の責めにしてしまっている支援者がまだまだ多く見られている。自閉症や発達障害に根差した支援が自治体の監査で強く求められる時代になっておらず『福祉』の分野の専門性は、まだなまぬるい感が否めない。現在の知的障害福祉は知的能力の低いとされる純然の知的障害児者のケアより※3の適応能力面の自閉症や発達障害域の人たちへの支援が殆どと感じている。自閉症や発達障害に根差した支援、見立てが出来てくると表現として現れる行動障害にも冷静に対応策、今出来ることのスモールステップが導きやすくなる。よって不適切な関わりも遠ざけられる。

『医療』の研究から活かされた障害分類細分化は『福祉』にしっかりとした政策に結びつけたい。古くは石井亮一先生から興された障害福祉の歴史を発展的にパラグラムシフトさせたい。暴論に思われるかもしれないが「知的障害」という用語を壊していく。「知的障害」という用語の影響を低下させていく政策、制度設計も必要かもしれない。

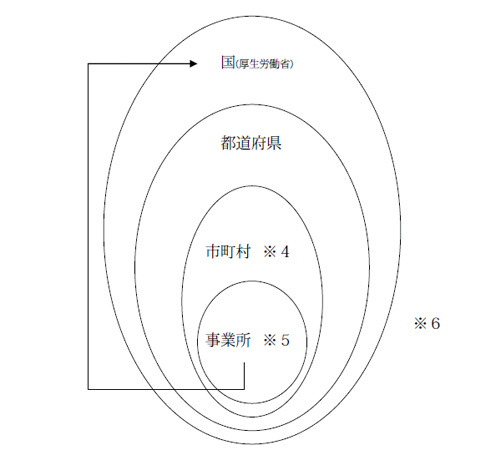

本来は国(厚生労働省)または政治に期待を寄せたいが理念法を議員立法で成立させたに留まっている。現在行われている基礎調査を疫学的調査に改めること。厚生労働省と文部科学省を『発達』及びj発達障害を含んだ直接接続させる部局の設計を図ること。

まとめ

平成20年度の東大阪市による発達障害児(者)支援モデル事業 はアンケート集計結果をより要点要約させた現状の資料とすること。

山梨県・神奈川県川崎市と札幌・小樽の視察資料も4者比較しやすく見やすくするなどの工夫を施すこと。など行えば20年度としては一定の成果に思われる。

※ 4,5

この資料が次のステップの元手として予算の付く付かないは別として、今ある社会資源(施設、事業所) を機能化させてネットワーク化させる、新たなセンター構想という目標も立てたいし、早急にと焦ってしまうが、まだ基盤が弱いとするならば、今ある社会資源の中の人材の結びつきを熟成させる場として発達障害児 (者)支援モデルを定例化して精度を高めるようしていくことならばそれぞれの人材の熱意によって熱を下げないよう出来ることだと考える。

市町村というスモールメリットを利かせて医療 (保健)・教育・福祉、行政と民間をクロスさせた隊形と、行政には部局要素のあることは国として同様なため1人、隊形が進んでいくためのキーマンが必要、医療にも一人あることが望ましい。

診断を医療のその医師に委ねるのではなく、援護医師がいることで、福祉が診断(の手前)発達障害の傾向判定を思い切ってしやすくなると考えている。医学モデルと社会モデルを統合させるフレームを作り、ソーシャルワークで塗りこむ又は編みこむといったイメージに思われる

※ 6

事業所も一つでは、出来ることに限りがあり、しんどいけれど協会活動、団体として国にしっかりと提言していく重責にも加わる努力を併せて行っていくこととする。

10.発達障害児(者)支援モデル事業~将来も含め就労を目的として日常生活支援のあり方検討プロジェクト~に参加して

特定非営利活動法人 ヘルパーステーションぴよぴよ会(ぴよ♪くらぶ☆)植元 あゆみ

ぴよぴよ会では元々重度の知的障害者を中心にサービスを始めた事業所で、発達障害児(者)のサポートをさせて頂くようになったのは、ほんの2,3年前からなので、このプロジェクトに参加させて頂けたこと、プロジェクトを通じて勉強させて頂ける内容がたくさんあったことにまず感謝したい。

当事業所ではタイムケア事業以外に移動支援事業も行っているが、どちらもこの1年程で発達障害と診断されたメンバーの利用が大きく増えている実態がある。利用者の方々に20年度の発達障害児の相談支援プロジェクトとして聞き取りを行った所、相談事例として地域の中学校でいじめがある実態があり、利用者サイドから「なかなか学校側に取りあってもらえない」という訴えがあったことにより、当事業所と学校教育推進室が連携し、1つケースが解決した実績がある。

このこともふまえ、今回のプロジェクトにおいて、やはりテーマとなっていたのはやはり支援団体同士の「ネットワーク」の重要性だと思う。

そして、ネットワークの中でそれぞれの団体が「役割のすみわけをすることが必要」であるとするならば、ぴよぴよ会は何を担えるのか、東大阪市においてタイムケア事業所としてできることを考えた場合、放課後保障を行っている団体同士の連携を図っていくことを今後、考えていきたい。例えば地域の学童保育と連携し、学童保育の中で例えば集団行動につまづきを感じている子供たち、利用者の支援の在り方に困ってる支援者の相談を聞くことを担っていけるのではないか、さらに地域の学童保育と連携することにより、小学校から中学校へのつなぎをタイムケア事業所が少しでも担えるのではないか、と考える。

このような未来の明るい展望もプロジェクトによって見出せるようになった結果かもしれない。が反面、行ってきたモデル事業の目的は~将来も含め就労を目的として日常生活支援のあり方検討プロジェクト~であったにも関わらず、当事業所で雇用していた発達障害があるのではないか、という者に対して、事業所としてあらゆる手は尽したものの、2年で退職、現在は家事手伝いをしているという実態がある。まさに20年度発達障害児・者支援者アンケート結果そのものの例であるといっても過言ではない。

このように現実的には一番生き辛さを感じているであろう当事者をなかなか救えない現実がたくさんある。まだまだ考えて行かなければならない問題は山積みであり、モデル事業会議の中で何度もあがっていた、発達障害に特化した相談機関の必要性および当事者・家族・支援者に寄り添える機関を一刻もはやく現実のものとして作り上げていきたい。そのためにも今後も継続した支援者レベルの会議、ネットワークの構築が必要であると思う。

11.東大阪市に発達障害者を支援するセンター的機能を望む

特定非営利活動法人 東大阪発達障害支援の会ピュア(ピュアスペース他)理事長 桧尾 めぐみ

①乳幼児期から学齢期の実態把握調査について

乳幼児期から小学生までの学齢期に焦点をあてた実態把握のための聞き取り調査では、約4か月間という短期間で、しかも公にされていない中での調査であったが、延べ861件の相談者数のデータが上がるということは、その件数から見ても発達障害に関するニーズの高さを窺い知ることができる。

とりわけ療育手帳所持の有無では「無」とする相談者が6割弱という高い割合は、知的障害を伴わない発達障害児への今後の対応がますます求められてくるのではないだろうか。

②5歳児のチェック機能の必要性

東大阪市では4か月、1歳6か月、3歳6か月と乳幼児健診が行われており、スクリーニング等によって発達障害児の早期発見に努められ、乳幼児期においては比較的診断後の受け皿や支援体制が整っているように思う。がしかし、乳幼児期においては知的障害を伴わない限り、発達障害があるのかないのか等の見立ては非常に難しく取りこぼしがあるように思われる。その為、経過観察としながら診断に持ち込み支援機関につなぐことができるケースはまだ少なく、経過観察中のまま就学してしまい、就学後に問題がクローズアップされるケースがあるように思われる。今回の聞き取り調査からみても7~9歳の延べ相談者数が過半数を超えるという実態から立証できるのではないだろうか。やはり就学前の段階で発達障害児を拾い上げるためには5歳児のチェック機能が必要ではないかと思われる。

③就学前から就学後に引き継ぐシステムの必要性

たとえ就学前の段階で気づきがあったとしても、今のシステムでは就学前から就学後に引き継がれる機能がないために支援が途絶え、抱える悩みに保護者は右往左往しながら、その受け皿的役割がほとんど学校現場になっていることが実態把握調査からも窺える。就学後における発達障害児特有の認知特性からくる、学習面の困難さや集団活動での不適応行動など、幼児期とはまた違う新たな問題に直面し、相談を求められるケースが多いのではないかと思われる。

④問題がクローズアップされてくる9歳の壁

調査から小学校1~2年生の主だった特徴がみられないということについては、この時期には明らかな知的障害がない限り周りの健常児と比べても学習や行動の面においてはさほど大差がない時期で、混乱なく過ごせているのではと思う。しかし小学校低学年から高学年に上がる頃の、具象思考から抽象思考へと変化するいわゆる“9歳の壁”の頃から、抽象概念を苦手とする発達障害児は、学習面や対人関係においても混乱し、授業を妨害したり自傷多害行動や不登校になるなどの不適応行動を起こしてしまう。小学校3年生頃から相談を求める保護者が多いのもそれに起因しているのである。

このように子どもの問題が表面化しているのか否かで、親の気づきと相談という行動に左右されるのではないかと思われるが、失敗経験が積み重なることで自尊感情が傷ついてしまい、人格が形成される青年期から成人期へと移行する頃には人格が屈曲し犯罪を犯してしまうなど反社会的行為へ発展してしまう事例が多いのも事実で、このように傷口が大きくなる前に気づくことと、問題を複雑化にさせないためにも早期発見・早期支援は必要であると考える。

しかし仮に、低学年の時期に発達障害ではないかという教師の気づきがあったとしても、教師はその保護者への告知や発達検査を受けることの促しは難しいのではないだろうか。たとえ促すことができたとしても、この時期は健常児と比較しても顕著な発達の遅れや偏りが見られないため、認めることができない保護者が多いのである。例えばアスペルガー症候群や高機能自閉症は知的障害もなく全く言葉の遅れもみられないし、むしろ興味ある教科に対しては類まれな力を発揮するのである。ADHD の子どもように衝動性が強く多動などの逸脱行動が頻繁にみられれば保護者も認めざるを得ず早期発見につながるのだが、どうやって気づきを促すのかが今後の課題ではないだろうか。

⑤コーディネート的な役割が必要

我が子の障害を受容しきれていない段階では、子どもの特性についてどうやって説明し、何から相談すればいいのかさえ分からない保護者も多いのが現状で、受容中の保護者に寄り添い支えるという意味でも、相談支援機関または医療機関などに導くコーディネート的な役割も、共に必要ではないかと思われる。

⑥センター的機能の必要性

学校において1クラスに6.3%は在籍していると言われている出現率の高い発達障害児は、成人期においても同数の発達障害者がいるものと思われ、東大阪市全域として捉えると発達障害児者の総数は計り知ることができない。

先述したようにそのほとんどの当事者に対し、個々に応じた具体的な支援の必要性を感じてはいるものの、教師や支援者の手が足りず、また周囲への理解促進や啓発も追い付いていないのが現状である。

そこには教育・福祉・保健・医療・民間が互いに連携を取り、一つの事象に対し包括的に支え合うシステムが必要で、その窓口とも言えるセンター的機能として発達障害者支援センターの設置は必須であると考える。「遠くの親戚より近くの他人」という言葉があるように、東大阪市内のそれぞれの機関が持ちうる資源を出し合い有効に機能させることができれば、遠隔地の診療所や相談支援機関にまで相談を求めに行ったり、また初診に何年も待つといったような現在の問題点から、地域でニーズに対応することが少なからず可能になると思われ、発達障害児者に関わる保護者や支援者などの困難さを軽減することができるのではと考える。

またセンター的機能の設置に加え、支援策の一つとして、年齢別または学年別、機関別など、Q&A 方式の相談事例集を作成し、保育所、幼稚園、小・中学校、就労などを含む相談支援機関や事業所、または短期入所事業所や日中一時支援事業所等、発達障害児者に携わる支援者または保護者に配布すれば、対応策の一助になるのではないだろうか。また今回の実態把握のための聞き取り調査で集約された相談テーマをベースとして、支援の方法を見える形にする“相談支援冊子”を作成するのも大変役立つものと思われる。

⑦診断・告知について思うこと

診断については検討委員会等で様々に議論を重ねてきたが、診断は支援者側から見たひとつの“物差し”にしか過ぎず、当事者または保護者は、発達検査によって告知されることで即安心に繋がるものではなく、告知をするならば、具体的な支援の方法や受けることができる福祉サービス等、安心感を与える今後の見通しを同時に伝えなければ、益々混乱を増幅させてしまうということを認識しておかなければいけない。

当事者の方は発達障害があるのかどうかという事よりも、日々抱えている困り感をどう克服したらよいのかを相談したいのであって、そこにはまず応対される支援者側から寄り添い、信頼関係を築くことが大切で、将来的に、自身の持つ困難さや数々の不出来さを、努力不足と自分を責めてきたネガティブなイメージから、自分の至らなさのせいではなく脳の先天的な違いがあったからだというような、肯定的な障害受容へと繋げることで、自分の特性を知り、自分自身で対処していけるように導くことが理想だと思う。

⑧感想と今後への提案

東大阪市において、視察を行った川崎市と山梨県の発達障害者支援センターのように、あらゆる機能を備えた施設を設置することはすぐには難しいと思われるが、発達障害に関しての問題は社会的にも、また、私たちの地域においても増加の一方である現状を鑑みると、たとえ不完全であっても、まずは当事者や保護者等が抱える悩みを専門知識を持つ相談員が受け、障害に対する支援の知識を伝え、必要に応じて専門機関の紹介などを行う駆け込み寺としての、発達障害に特化した相談窓口を設けることは急務であると考える。その看板を上げている場所があるということは、保護者や関係者にとって大きな安心感であり、地域に対する信頼感に繋がると思う。

まずは市に必要性を認めてもらい、予算化されるよう21年度を有効に動くためには4月より3月末までの施策形成のスケジュールをこのプロジェクトに参画する委員間で学ぶことを提案したい。その上で、プロジェクトに関わった相談機関の組織評価を出し合い、その結果からそれぞれの機関の持つ相談支援の特色を共有化することで、市内における相談機関のネットワーク図を描くことができるのではないだろうか。また相談リーフレット等の支援ツールを作成することも可能になるのではないかと思われる。加えて、当事者は具体的に何を求めているのかなど、相談に訪れる当事者側にもアンケート調査を施すことで、真の声を聞き施策に反映さ せることができるのではないだろうか。

これらを踏まえ、センター的機能の必要性があるのかどうかの再検討と、必要であるのなら、どのような形態が考えられるか等の議論が行われることを望む。

最後に、東大阪市における発達障害児(者)の支援システムの構築を目指して、この価値ある画期的なプロジェクトを今後も継続して行っていきたいことと、更に関係機関とのネットワーク作りを深めることに協力を惜しまない所存であり、またこのプロジェクトに参加させていただけることに感謝しております。

|

発達障害児(者)支援システム構築プロジェクト報告書 (2009年3月発行) |

|

発行者/東大阪市役所 健康福祉局 福祉部 〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 |

|---|