第2章 医療機関調査 1 アンケート調査

問1 医療機関及び調査票記入者について

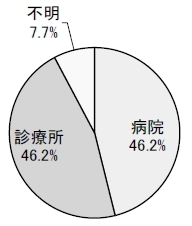

医療機関の種別は病院・診療所ともに同数だった。調査票記入者の所属については、精神科が最

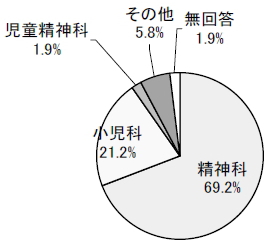

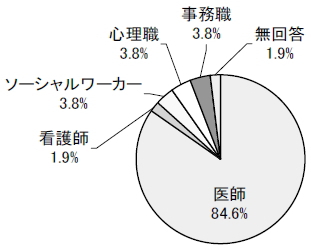

も多く約7割で、次に小児科が約2割だった。また、調査記入者の職種については、医師が8割以

上と最も多かった。

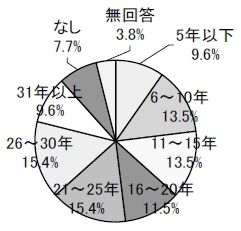

発達障害児(者)の診療等の経験年数については、5年以下から31年以上まで、多岐に渡ってい

た。

1)医療機関種別

N=52

2)調査票記入者について

1) 調査票記入者の所属

N=52

2) 調査票記入者の職種

N=52

3) 発達障害児(者)の診療等の経験年数

N=52

問2 発達障害児(者)の診療・支援について

1)発達障害児(者)の診療について

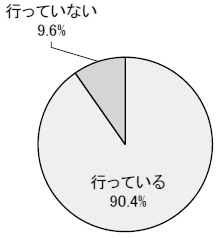

調査対象医療機関のうち、発達障害児(者)の診療を行っているとの回答は47件で9割以上だっ

た。

診療を行っていないと回答した5件の医療機関においては、今後の診療を行っていく予定につい

ては、全件(5件)が「ない」であった。

その理由としては「発達障害を診られる医師がいない」という回答だった。

また、発達障害の疑いのある患者が来院した場合には(複数回答)、「他院を紹介している」が

5件、「医療機関以外の専門機関を紹介している」が2件だった。また、「診療を行う場合もあ

る」という回答もみられた。

N=52

以下、「1)発達障害児(者)の診療を行っているか」で「行っている」場合のみ回答(N=47)

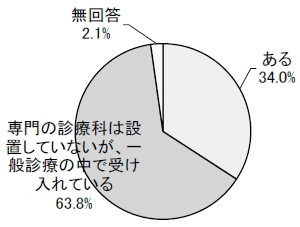

2)発達障害児(者)の診療を行う専門の診療科があるか

「専門の診療科は設置していないが、一般診療の中で受け入れている」が6割以上であった。

N=47

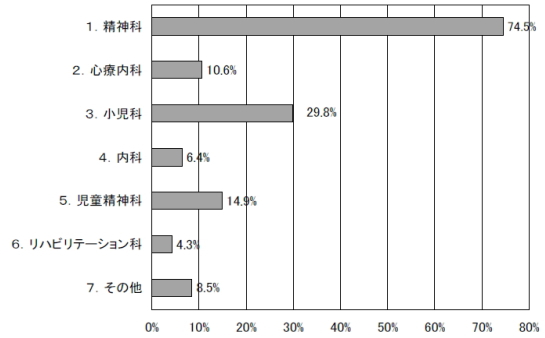

3)発達障害児(者)の診療を行っている科 (複数回答)

精神科が最も多く、7割以上で、次に小児科が約3割であった。その他には、デイケア、神経内科 などの回答がみられた。

N=47

4)発達障害児(者)の診療を開始した時期

平成元年以降に診療を開始した医療機関が、6割以上であった。

| 開始時期 | 医療機関数 | 合計(%) |

|---|---|---|

| 昭和~ | 10 | 21.3% |

| 平成元年 | 1 | 66.0% |

| 平成4年 | 2 | |

| 平成5年 | 1 | |

| 平成7年 | 1 | |

| 平成8年 | 1 | |

| 平成9年 | 2 | |

| 平成10年 | 1 | |

| 平成11年 | 2 | |

| 平成13年 | 2 | |

| 平成14年 | 2 | |

| 平成15年 | 2 | |

| 平成16年 | 4 | |

| 平成17年 | 2 | |

| 平成18年 | 3 | |

| 平成19年 | 2 | |

| 平成20年 | 3 | |

| 不明 | 4 | 8.5% |

| 無回答 | 2 | 4.3% |

N=47

5)発達障害児(者)の診療を行っている診療科についての、平成19年度の1か月あたりの発達障 害児(者)の平均患者数

発達障害児(者)の1か月あたりの平均患者数は、10人未満から1000人以上と多岐にわたっ た。

| 1か月あたりの平均患者数 発達障害児(者)数(人) |

医療機関数 (件) |

|---|---|

| 10人未満 | 9 |

| 10~50人未満 | 10 |

| 50~100人未満 | 3 |

| 100~200人未満 | 3 |

| 200~300人未満 | 4 |

| 300~400人未満 | 3 |

| 400~500人未満 | 4 |

| 500~600人未満 | 2 |

| 1000人以上 | 3 |

| 不明 | 1 |

| 無回答 | 5 |

6)発達障害児(者)の障害種類の内訳と、対象年齢について

[1]発達障害児(者)の障害種類ごとの、平成19年度の1か月あたりの平均外来患者数

※複数の診療科で診療を行っている場合は、診療科ごとに記入

最も多い障害種類(その他を除く)は知的障害を伴う自閉症だった。

| 0人 | 8 |

|---|---|

| 5人未満 | 7 |

| 5~10人未満 | 2 |

| 10~20人未満 | 6 |

| 20~30人未満 | 1 |

| 30~40人未満 | 2 |

| 40~50人未満 | 0 |

| 50~60人未満 | 0 |

| 60~70人未満 | 1 |

| 70~80人未満 | 1 |

| 200~300人未満 | 2 |

| 300~400人未満 | 2 |

| 無回答 | 15 |

| 0人 | 12 |

|---|---|

| 5人未満 | 6 |

| 5~10人未満 | 7 |

| 10~20人未満 | 5 |

| 20~30人未満 | 2 |

| 30~40人未満 | 3 |

| 100~200人未満 | 1 |

| 無回答 | 11 |

| 0人 | 5 |

|---|---|

| 5人未満 | 11 |

| 5~10人未満 | 3 |

| 10~20人未満 | 5 |

| 20~30人未満 | 5 |

| 30~40人未満 | 3 |

| 40~50人未満 | 2 |

| 100~200人 | 1 |

| 200~300人未満 | 1 |

| 無回答 | 11 |

| 0人 | 12 |

|---|---|

| 5人未満 | 4 |

| 5~10人未満 | 5 |

| 10~20人未満 | 5 |

| 20~30人未満 | 0 |

| 30~40人未満 | 4 |

| 40~50人未満 | 0 |

| 50~60人未満 | 1 |

| 70~80人未満 | 2 |

| 100~200人未満 | 2 |

| 無回答 | 12 |

| 0人 | 12 |

|---|---|

| 5人未満 | 3 |

| 5~10人未満 | 6 |

| 10~20人未満 | 2 |

| 20~30人未満 | 2 |

| 30~40人未満 | 2 |

| 40~50人未満 | 0 |

| 50~60人未満 | 3 |

| 80~90人未満 | 2 |

| 90~100人未満 | 1 |

| 100~200人未満 | 2 |

| 200~300人未満 | 1 |

| 無回答 | 11 |

| 0人 | 15 |

|---|---|

| 5人未満 | 6 |

| 5~10人未満 | 1 |

| 10~20人未満 | 6 |

| 20~30人未満 | 3 |

| 30~40人未満 | 1 |

| 無回答 | 15 |

| 0人 | 7 |

|---|---|

| 5人未満 | 7 |

| 5~10人未満 | 2 |

| 10~20人未満 | 4 |

| 20~30人未満 | 6 |

| 30~40人未満 | 4 |

| 40~50人未満 | 0 |

| 50~60人未満 | 0 |

| 60~70人未満 | 1 |

| 100~200人 | 3 |

| 無回答 | 13 |

| 0人 | 20 |

|---|---|

| 5人未満 | 2 |

| 5~10人未満 | 3 |

| 10~20人未満 | 3 |

| 40~50人未満 | 3 |

| 50~60人未満 | 0 |

| 90~100人 | 1 |

| 300~400人 | 1 |

| 無回答 | 14 |

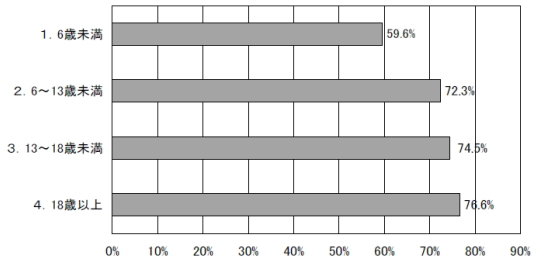

[2] 診療対象としている発達障害児(者)の年齢層について(複数回答)

18歳以上が最も多く、約8割であった。

N=47

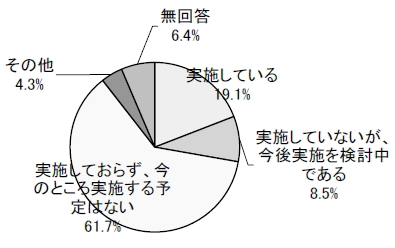

7)発達障害児(者)に対するデイケアの実施について

デイケアを実施している医療機関は、約2割だった。デイケアを「実施しておらず、今のところ 実施する予定はない」という回答が6割以上だった。その他には、「保護者へのペアレントト レーニングプログラムを実施している」という回答がみられた。

N=47

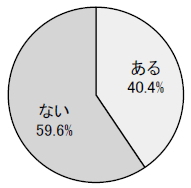

8)病床数について

[1]病床の有無

病床の有無については、「ない」という回答が約6割だった。

N=47

病床がある場合の、総病床数については以下の通りである。

| 病床数 | 件 |

|---|---|

| 10床未満 | 2 |

| 10~50床未満 | 3 |

| 50~100床未満 | 2 |

| 100~200床未満 | 3 |

| 200~300床未満 | 1 |

| 300~400床未満 | 1 |

| 400~500床未満 | 2 |

| 600~700床未満 | 1 |

| 1000床以上 | 3 |

| 無回答 | 1 |

※[1]で「ある」と回答した場合のみ回答 N=19

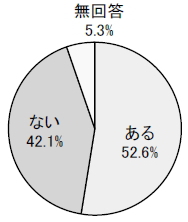

[2] 発達障害児(者)の診療、検査などのための入院に対応できる病床の有無

「ある」という回答が過半数だった。

N=19

※[2]で「ある」と回答した場合のみ回答 N=10

1)平成19年度に、診療等のために入院した発達障害児(者)数

発達障害児(者)の年間入院実患者数は、15人以下だった。

| 入院者数 | 件数 |

|---|---|

| 1 | 1 |

| 2 | 1 |

| 4 | 1 |

| 10 | 1 |

| 15 | 2 |

| 無回答 | 4 |

発達障害児(者)の平均入院期間は30日~10年と長期にわたっている。

(上記設問で「無回答」を除く。 N=6)

| 日数 | 件数 |

|---|---|

| 30 | 1 |

| 60 | 1 |

| 90 | 1 |

| 180 | 1 |

| 251 | 1 |

| 10年 | 1 |

注 10年は、1人入院のケースのため

2)発達障害児(者)が入院(平成19年度中)することになった状態 N=10(複数回答)

回答医療機関は10件と少ないが、発達障害児(者)が入院することになった状態については、 「他の精神症状(幻覚、妄想など)」や「家庭看護が困難な不穏状態」が半数だった。その他で は、自立生活訓練や合併症の検査のためなどの回答がみられた。

| 入院することになった状態 | 件数 |

|---|---|

| 抑うつ状態 | 4 |

| ひきこもり | 4 |

| 不登校 | 2 |

| 家庭内暴力 | 4 |

| 過度なこだわり | 4 |

| 他の精神症状(幻覚、妄想など) | 4 |

| 家庭看護が困難な不穏状態 | 4 |

| その他 | 2 |

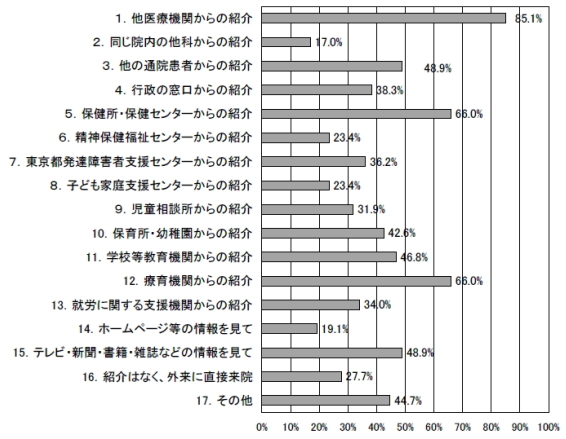

9)発達障害児(者)が来院する主な経緯・きっかけ(複数回答)

「他医療機関からの紹介」が最も多く、8割以上であり、また、保健所・保健センター、療育機 関からの紹介からの紹介も6割以上みられた。その他には、「他の疾患(うつ、統合失調症な ど)で来院したケースがあった」などの回答がみられた。

N=47

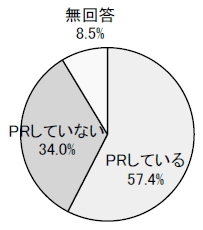

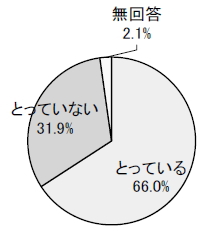

10)発達障害児(者)の診療を行っていることを、対外的にPRしているか

対外的にPRしているという医療機関が約6割だった。

N=47

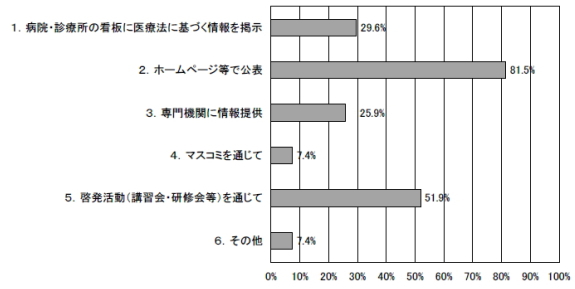

注 10)で「PRしている」と回答した場合のみ回答 N=27

実際に行っているPR方法について(複数回答)

実際のPR方法としては、「ホームページ等で公表」が最も多く、8割以上だった。その他には、 「関連の本を出版している」などの回答がみられた。

N=27

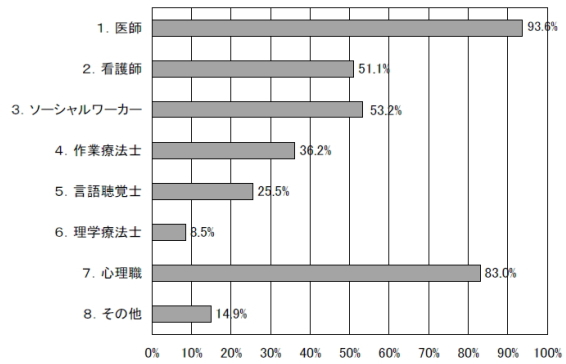

10)-2 発達障害児(者)に対応するスタッフについて (複数回答)

医師が9割以上となり、心理職も8割以上であった。看護師、ソーシャルワーカーも過半数となっ た。その他には、精神保健福祉士、保育士、薬剤師、検査技師などの回答がみられた。

N=47

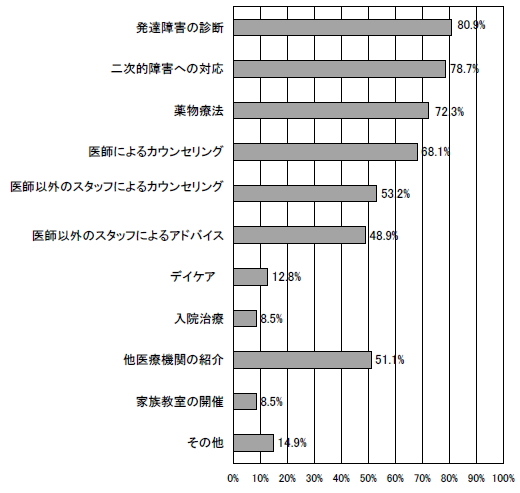

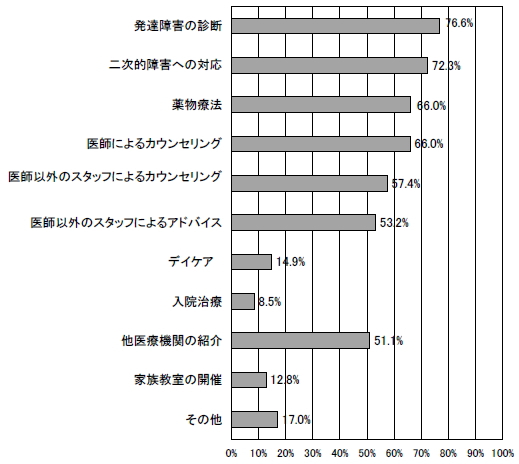

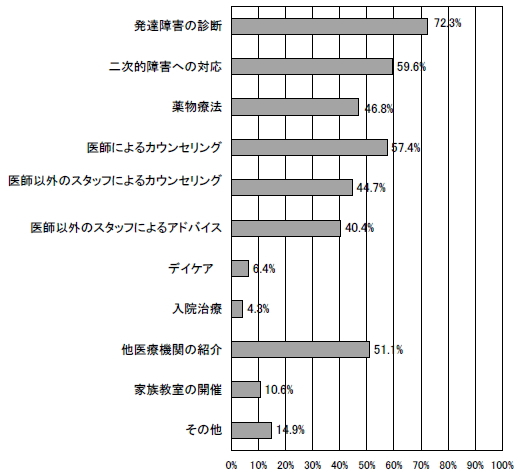

11)発達障害児(者)に対する診療等の内容について〔発達障害の種類ごと〕 (複数回答)

自閉症(知的障害あり)

「発達障害の診断」が8割を超え、「二次的障害への対応」が約8割であった。その他では、言語 聴覚療法、OT、STなどのリハビリテーション、心理個別指導、心理職によるSST指導、療育機 関の紹介、母子グループ療法などがみられた(その他の回答については、全障害共通)。

N=47

自閉症(知的障害なし)

知的障害を伴う場合と同様に、「発達障害の診断」、「二次的障害への対応」が多かった。

N=47

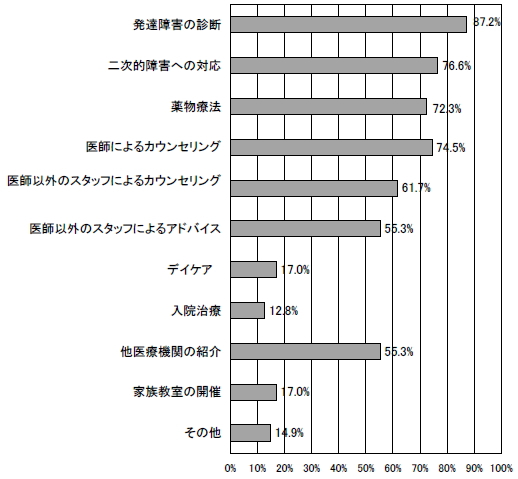

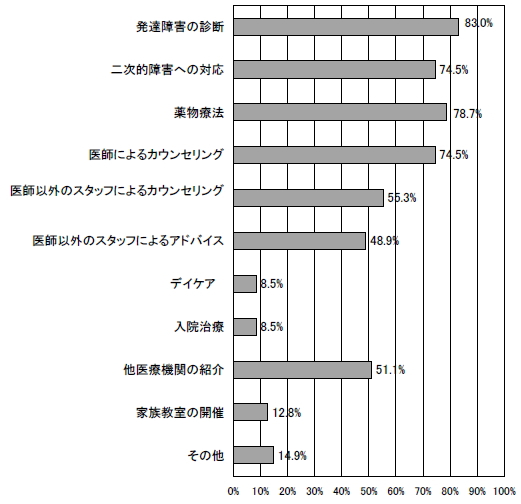

アスペルガー症候群

「発達障害の診断」が約9割であった。また、「二次的障害への対応」も約8割だった。他の障害 に比べて、「発達障害の診断」の回答割合が最も多かった。

N=47

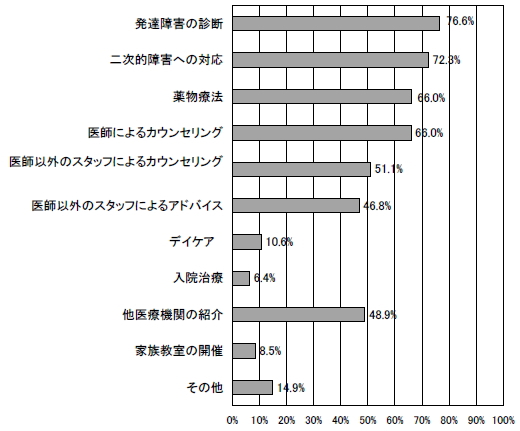

その他の広汎性発達障害

(知的障害あり)

「発達障害の診断」が約8割、「二次的障害への対応」が7割以上であった。

N=47

その他の広汎性発達障害

(知的障害なし)

「発達障害の診断」が約8割、「二次的障害への対応」が7割以上であった。知的障害を伴うその 他の広汎性発達障害に比べて、「医師以外のスタッフによるカウンセリング」、「医師以外のス タッフによるアドバイス」、「デイケア」、「入院治療」、「他医療機関の紹介」、「家族教室 の開催」などが多く見られた。

N=47

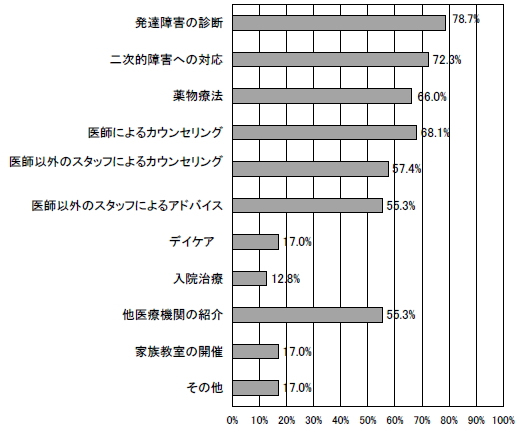

学習障害

「発達障害の診断」が7割以上と最も多かった。また、「二次的障害への対応」、「医師による カウンセリング」が約6割であった。

N=47

注意欠陥/多動性障害

「発達障害の診断」が8割以上となり最も多く、次に「薬物療法」が約8割であった。

N=47

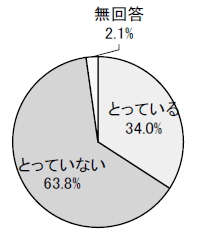

12)発達障害に関わる外来診療の体制について

[1] 専門外来制をとっているか

専門外来制をとっていないという回答が6割以上であった。

N=47

[2] 完全予約制をとっているか

完全予約制をとっているという回答が約7割であった。

N=47

※[2]で「とっている」と回答した場合のみ回答 N=31

1) 現在、予約申し込み後、どのくらいで初診が受けられるかについて

一番短い期間で3日、一番長い期間で6か月だった。

| 期間 | 件数 |

|---|---|

| 3日 | 1 |

| 5日 | 1 |

| 1週間 | 3 |

| 1.5週間 | 1 |

| 2週間 | 4 |

| 20日 | 1 |

| 1か月 | 8 |

| 2か月 | 4 |

| 2.5か月 | 3 |

| 3か月 | 3 |

| 6か月 | 2 |

N=31

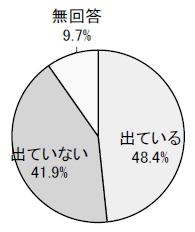

2) 現在、予約待ちが出ているか

現在の予約待ち状況については、予約待ちが出ているという回答が約半数であった。

N=31

[3] 担当医師数について

担当医師数は常勤では1人が22件、非常勤では0人、1人が各11件と最も多かった。

| 医師数(常勤) | 件数 |

|---|---|

| 1 | 22 |

| 2 | 6 |

| 3 | 2 |

| 4 | 2 |

| 7 | 1 |

| 10 | 2 |

| 14 | 1 |

| 特定の担当医なし | 2 |

| 無回答 | 9 |

| 医師数(非常勤) | 件数 |

|---|---|

| 0 | 11 |

| 1 | 11 |

| 2 | 7 |

| 3 | 2 |

| 5 | 1 |

| 8 | 1 |

| 23 | 1 |

| 無回答 | 13 |

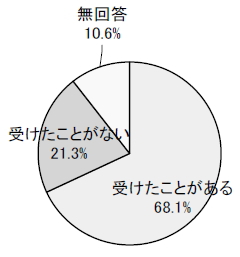

[4] 担当医は発達障害に関する専門研修等を受けたことがあるか

受けたことがあるという回答が約7割であった。

N=47

[5] 外来のコマ数(※半日を1コマと数える)

専門外来の週あたりのコマ数は0コマが最も多く、次に2コマ、4コマだった。

| 0コマ | 5 |

| 2コマ | 3 |

| 4コマ | 3 |

| 5コマ | 2 |

| 9コマ | 2 |

| 10コマ | 2 |

| 17コマ | 1 |

| 22コマ | 1 |

| 29コマ | 1 |

| 36コマ | 1 |

[6] 医師が発達障害の診断をする際に、医師と連携して患者に関わる職員について

常勤の配置では、心理職(常勤)が最も多く、次にソーシャルワーカーだった。非常勤の配置で は心理職が最も多く、次に言語聴覚士だった。その他として、保育士、医療秘書、幼稚園教諭、 検査技師などを配置しているという回答があった。

| 常勤を配置している 医療機関数 |

非常勤を配置して いる医療機関数 |

|

|---|---|---|

| 看護師 | 12件 | 5件 |

| ソーシャルワーカー | 18件 | 0件 |

| 作業療法士 | 10件 | 4件 |

| 言語聴覚士 | 8件 | 7件 |

| 理学療法士 | 2件 | 2件 |

| 心理職 | 28件 | 22件 |

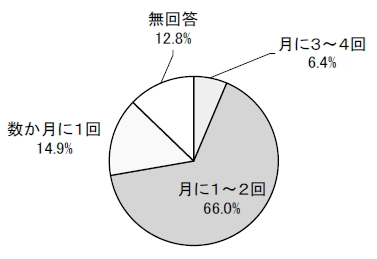

[7] 発達障害に関わる外来患者の通院頻度

「月に1~2回」という回答が最も多く約7割で、次に「数か月に1回」、「月に3~4回」とい う回答であった。

N=47

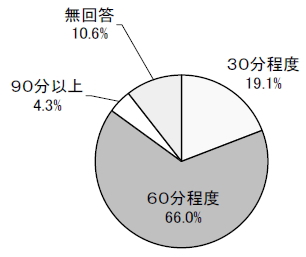

[8] 発達障害に関わる患者1名あたりの平均診療時間

1) 初診の場合

初診の場合には、「60分程度」という回答が約7割と最も多く、「30分程度」も約2割だっ た。本調査の対象医療機関では、初診では、全ての医療機関が30分以上の時間を取るという回 答だった(無回答を除く)。

N=47

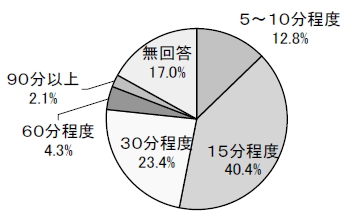

2) 再診の場合

再診の場合には、「15分程度」という回答が最も多く、約4割であった。初診の場合と比べる と、時間数は短くなっているが、初診と同じく「90分以上」という回答もみられた。

N=47

問3 発達障害児(者)への対応に関する機関連携について

1) 発達障害児(者)への対応について、これまでに連携(個別対応も含む)を行った機関等との 連携内容 (複数回答)

他医療機関と「入院病床の確保」について連携したという回答が最も多かった。また、児童相談 所と「虐待への介入・予防」や「家族へのサポート」について、就労に関する支援機関と「就労 支援」について、学校等教育機関と「教育機関でのサポート」について、療育機関と「療育にお けるアドバイス」について連携を行った件数が多かった。

| 連携機関名/連携内容 | 1 入院病床の 確保 |

2 療育における アドバイス |

3 家族への サポート | 4 就労支援 | 5 デイケア | 6 日中の活動 の場の確保 |

7 就学相談 | 8 教育機関で のサポート |

9 虐待への 介入・予防 |

10 福祉サービス の利用 |

11 生活支援 | 12 司法関係 (権利擁護 に関わる事項) |

13 連携してい ない |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1) 他医療機関 | 31件 | 12件 | 8件 | 3件 | 8件 | 4件 | 2件 | 4件 | 8件 | 2件 | 2件 | 2件 | 3件 |

| 2) 同じ病院内の他科 | 4件 | 5件 | 5件 | 3件 | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 9件 |

| 3) 行政の窓口 | 1件 | 3件 | 13件 | 11件 | 2件 | 6件 | 8件 | 6件 | 6件 | 18件 | 19件 | 4件 | 7件 |

| 4) 保健所・保健センター | 2件 | 10件 | 19件 | 2件 | 11件 | 8件 | 4件 | 5件 | 13件 | 13件 | 11件 | 2件 | 4件 |

| 5) 精神保健福祉センター | 1件 | 5件 | 5件 | 3件 | 12件 | 6件 | 2件 | 2件 | 4件 | 6件 | 5件 | 1件 | 10件 |

| 6) 東京都発達障害者支援センター | 2件 | 5件 | 9件 | 8件 | 3件 | 5件 | 2件 | 2件 | 1件 | 10件 | 5件 | 1件 | 13件 |

| 7) 子ども家庭支援センター | 1件 | 12件 | 16件 | 2件 | 3件 | 7件 | 5件 | 7件 | 14件 | 8件 | 8件 | 2件 | 10件 |

| 8) 児童相談所 | 3件 | 15件 | 24件 | 2件 | 3件 | 6件 | 6件 | 4件 | 26件 | 9件 | 5件 | 3件 | 7件 |

| 9) 保育所・幼稚園 | 1件 | 19件 | 17件 | 1件 | 2件 | 9件 | 9件 | 10件 | 11件 | 1件 | 8件 | 1件 | 9件 |

| 10) 学校等教育機関 | 1件 | 16件 | 17件 | 7件 | 2件 | 10件 | 17件 | 24件 | 9件 | 2件 | 6件 | 1件 | 5件 |

| 11) 療育機関 | 1件 | 21件 | 17件 | 3件 | 8件 | 10件 | 6件 | 3件 | 5件 | 3件 | 5件 | 1件 | 8件 |

| 12) 就労に関する支援機関 | 1件 | 4件 | 4件 | 25件 | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 3件 | 3件 | 1件 | 6件 |

N=47

2) 連携機関に期待することについて

◎連携体制について

- 連携することは質の向上になるが、量の拡大にはならず、忙しさが増してコストが上がるのが現実。コミュニケーションが最小限ですみ、連携できるようなデザインが必要である。

- 幼児期の発達障害児の場合、親が障害を受容できないことがあるので、地域の関係する専門機関が情報交換し援助できるネットワーク作りが必要である。

- 具体的に本人・家族を支えていけるネットワーク作りが必要である。

- 他機関と連携したくても、じっくり話し合う時間と人手がたりない。

◎必要となる支援体制について

- 発達障害についての知識・援助技術・人材・施設、全て不足している。

- 成人、単身、閉居の発達障害者に対する在宅支援、就労支援、デイケアの充実が必要である。

- 担当者が変わっても、本人・家族がストレスや不安を感じないように、しっかり引き継ぎをしてほしい。

- 各機関支援者の専門性の向上が必要である。

◎連携機関の情報について

- 支援機関の情報(どこで、何ができるのか)の情報がほしい。

- 発達障害児(者)の入院対応してくれる機関の情報がほしい。

- 東京都発達障害者支援センターで、情報の収集・提供等機関として積極的役割を果たしてほしい。

◎連携機関への具体的要望について

- 本人に対し、すぐに医療機関への受診を勧めるのではなく、まずは主治医となっている医療機関に相談・報告をして、検討をしてほしい。

- 教育機関では、薬物療法のみに頼りすぎないでほしい。

- 発達障害児(者)が利用できる制度、社会資源が少ない中、本人の支援内容を一緒に考えたり、共感してほしい。

- 就労について、ジョブコーチ、協力的な企業の開拓などが必要である。

- 普通校在籍の発達障害児が増加しており、教育委員会等関係機関の理解とサポート体制を整備してほしい。

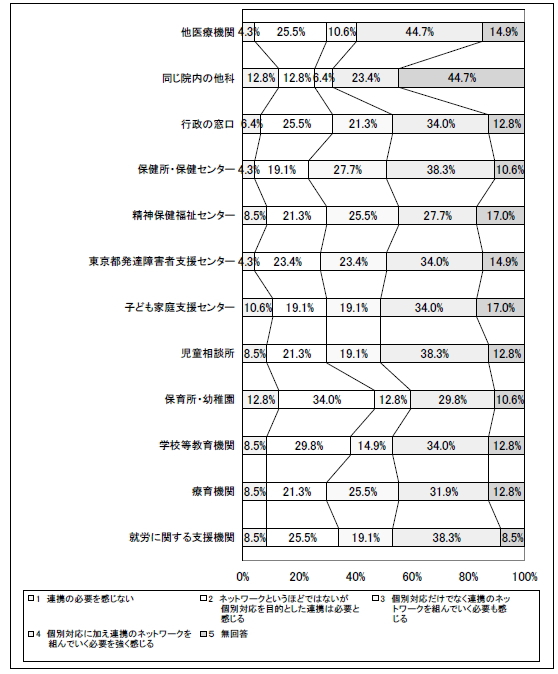

3)連携を組んでいく必要があるかどうか感じる程度について

個別対応に加え連携のネットワークを組んでいく必要を強く感じる機関については、「他医療機 関」が約4割と最も多く、次に「保健所・保健センター」、「児童相談所」、「就労に関する支 援機関」であった。

ネットワークというほどではないが個別対応を目的とした連携は必要と感じる機関については、 「保育所・幼稚園」、「学校等教育機関」の割合が多く、保育・教育関連機関との個別対応を目 的とした連携を希望する意見が多かった。

N=47

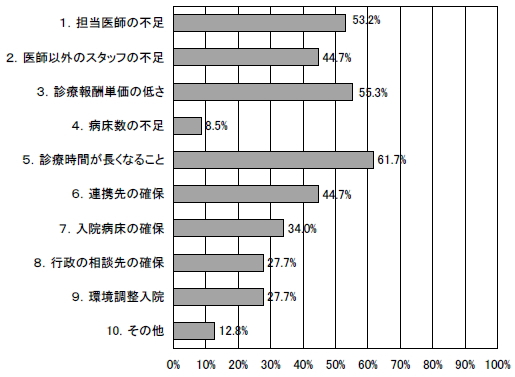

問4 現在、発達障害児(者)への対応に関して、抱えている問題(複数回答)

「診療時間が長くなること」が6割以上で、「診療報酬単価の低さ」も5割以上であった。

N=47

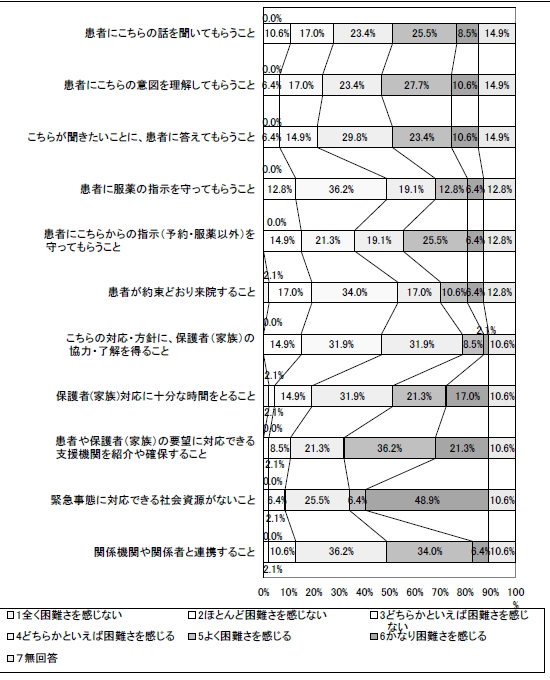

問5 発達障害児(者)の診療において感じる困難の程度について

最も困難に感じられていることは、「緊急事態に対応できる社会資源がないこと」で、「かなり 困難さを感じる」という回答が約5割であった。また、「患者や保護者(家族)の要望に対応で きる支援機関を紹介や確保すること」も「かなり困難さを感じる」が約2割であった。 一方で、「患者に服薬の指示を守ってもらうこと」、「患者が約束どおり来院すること」は、困 難さを感じない割合が過半数だった。

N=47

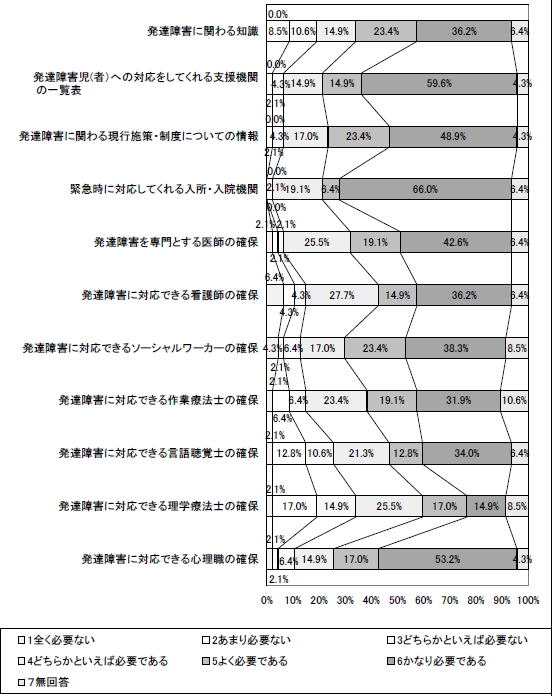

問6 発達障害児(者)の診療・対応において、貴院で必要と感じるものについて

「緊急時に対応してくれる入所・入院機関」が「かなり必要である」という回答が6割以上と最 も多く、次に「発達障害児(者)への対応をしてくれる支援機関の一覧表」、「発達障害に対応 できる心理職の確保」だった。

N=47

問7 自由記述

◆ 医療の現状及び医療施策に関する要望等

- 発達障害というよりも他の症状により受診し、障害があることが明らかになることがある。

- コストが高く、診療報酬が低くて人を雇えないので、できないことがたくさんある。都立病院で専門外来をやってほしい。民間病院では、無理

- 診療報酬単価の見直し、あるいは加算が必要

- 小児科医療センターでの児童精神科医療のさらなる充実を期待する。

◆ 行政施策、他の関係機関への要望等

1) 教育

- 特別支援学校を増やすより、普通校での支援を増やす方が、コストがかからないのではないか。

- 特別支援学校における補助の教員や通級学級の設置など、自治体により格差がある。

- 全ての学校への発達障害の周知徹底。全ての教師が、発達障害に対する正しい知識を持ち、適正に対処できること。(同趣旨の意見複数あり)

2) 就労

- 障害者就労における発達障害者枠の確保。

- 就労支援の充実。就労準備トレーニングの拡充、就労に向けてのデイケア、SSTの拡充(同趣旨の意見複数あり)

3) その他、社会資源

- 高機能発達障害者の居場所の確保

- 成人した途端に行き場を失ってしまう高機能PDD 群の人が多い。そのため、本人たちの受け皿となる居場所や行き場の確保が必要

- 知的障害を伴わない方への福祉制度の充実(障害者手帳など)

- 地域ごとに、日常生活や対人面でのスキルについてのトレーニングなど、社会適応訓練を行える場とスタッフの確保が必要

- 経済的な自立に向けてのトレーニング機関の充実を。

- 発達障害がある人に対応できる医療、療育、就労支援機関等の情報があると助かる。

◆ その他

- 個別ケア会議などは、関係機関が多すぎると現状報告だけで終わってしまうことが多く残念

- 人材育成