第3章 本人調査 1 満18歳未満用

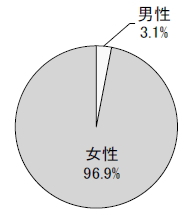

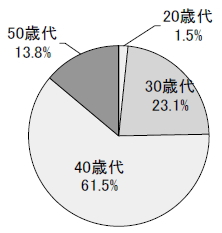

問1 記入者について

記入者については、女性が9割以上であり、年代は40歳代が約6割と最も多かった。

1)性別

N=65

2)年齢

N=65

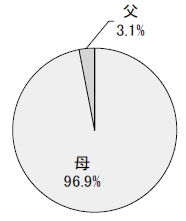

問2 記入者と本人との関係について

1)本人との続柄

記入者の本人との続柄はすべて父又は母で、そのうち9割以上が母であった。

N=65

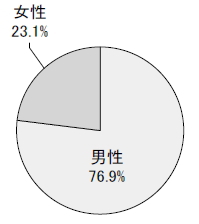

問3 本人について

1)本人の性別、年齢及び同居家族

1-1 性別

本人の性別は、男性が約8割だった。

N=65

1-2 本人の年齢

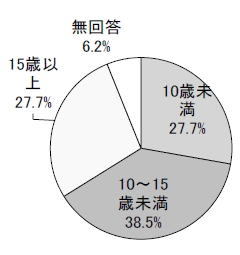

本人の年齢は、10~15歳未満が約4割であり、10歳未満が約3割となっている。

| 年齢 | 人数 | 合計(%) |

|---|---|---|

| 2歳 | 1人 | 27.7% |

| 5歳 | 1人 | |

| 6歳 | 1人 | |

| 7歳 | 4人 | |

| 8歳 | 5人 | |

| 9歳 | 6人 | |

| 10歳 | 4人 | 38.5% |

| 11歳 | 11人 | |

| 12歳 | 1人 | |

| 13歳 | 5人 | |

| 14歳 | 4人 | |

| 15歳 | 6人 | 27.7% |

| 16歳 | 10人 | |

| 17歳 | 2人 | |

| 無回答 | 4人 | 6.2% |

| 合計 | 65人 | 100% |

N=65

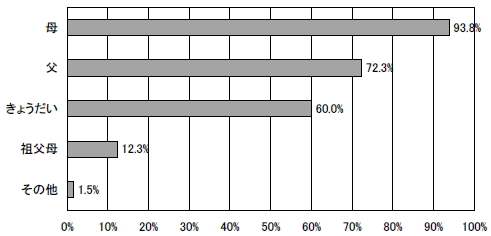

2 同居する家族等の形態 (複数回答)

18歳未満の発達障害児は、全員が家族と同居していた。同居者は、母親が9割以上とな り、父親が約7割であった。また、6割がきょうだい、約1割が祖父母と同居していた。

N=65

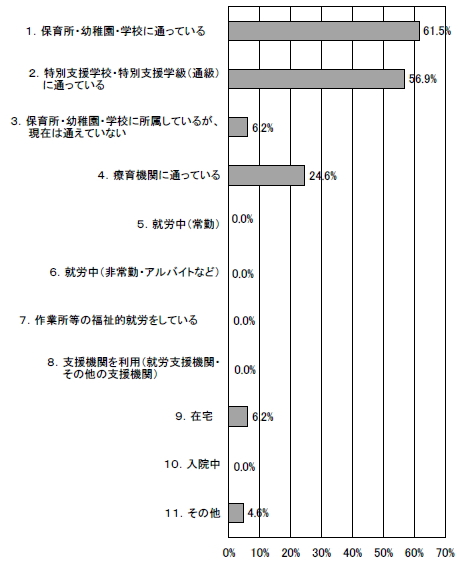

2)現在の状況 (複数回答)

保育所・幼稚園・学校に通っている者が約6割となり、特別支援学校・学級(通級)に 通っている者が過半数だった。また、療育機関に通っている者が2割以上みられた。一方 で、約1割が「保育所・幼稚園・学校に所属しているが、現在は通えていない」との回答 だった。

N=65

問4 本人の発達障害に関しての診断や医療機関の利用状況について

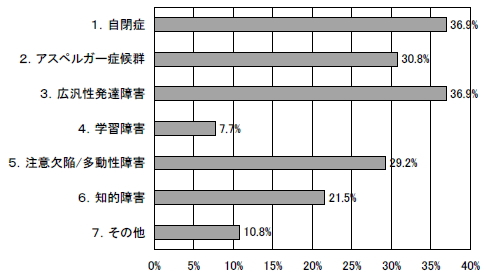

1)診断名 (複数回答)

診断名については、自閉症、広汎性発達障害という診断を受けた者が約4割と最も多かっ た。続いてアスペルガー症候群が3割以上となり、注意欠陥/多動性障害、知的障害が2割 以上であった。

N=65

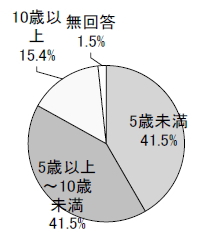

2)発達障害の診断を受けた年齢

5歳未満、5~10歳未満がそれぞれ約4割だった。

| 年齢 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 0歳 | 2人 | 3.1% | 41.5% |

| 1歳 | 1人 | 1.5% | |

| 2歳 | 7人 | 10.8% | |

| 3歳 | 12人 | 18.5% | |

| 4歳 | 5人 | 7.7% | |

| 5歳 | 4人 | 6.2% | 41.5% |

| 6歳 | 13人 | 20.0% | |

| 7歳 | 5人 | 7.7% | |

| 8歳 | 5人 | 7.7% | |

| 10歳 | 3人 | 4.6% | 15.4% |

| 11歳 | 1人 | 1.5% | |

| 12歳 | 1人 | 1.5% | |

| 13歳 | 1人 | 1.5% | |

| 14歳 | 3人 | 4.6% | |

| 15歳 | 1人 | 1.5% | |

| 無回答 | 1人 | 1.5% | 1.5% |

| 合計 | 65人 | 100% | 100% |

N=65

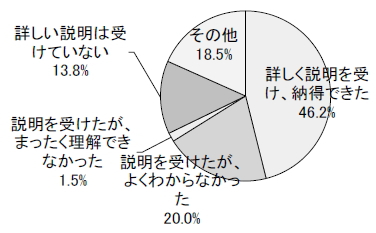

3)診断を受けた際に、納得のいく説明が得られたか

医療機関で発達障害の診断を受けた際に、「詳しく説明を受けて納得できた」という回答 が約半数、「説明を受けたがよくわからなかった」という回答が2割、「詳しい説明は受 けていない」という回答が1割以上みられた。

N=65

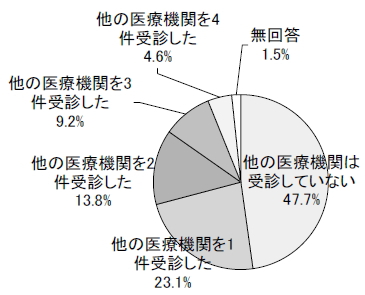

4)現在通院している医療機関受診前に、他の医療機関を受診したか

現在通院している医療機関を受診する前に、発達障害に関して「他の医療機関を受診し た」との回答が約半数であり、そのうち「他に1件受診した」者が約2割であった。一方 で、約半数は、他の医療機関は受診していなかった。

N=65

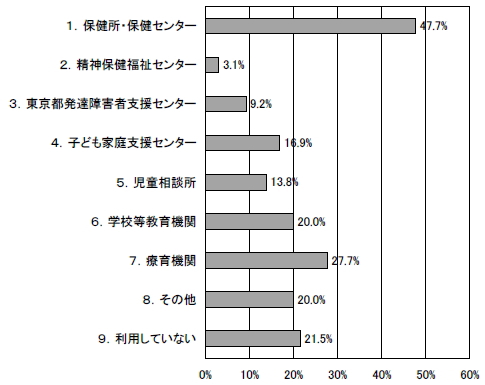

5)発達障害に関して医療機関を受診する前の相談機関などの利用 (複数回答)

発達障害に関して医療機関を受診する前に、医療機関以外の相談機関などを「利用してい ない」という回答が約2割であり、7割以上は何らかの相談機関などを利用していた。利用 された相談機関としては、「保健所・保健センター」が約半数となり、次に「療育機関」 が約3割だった。

N=65

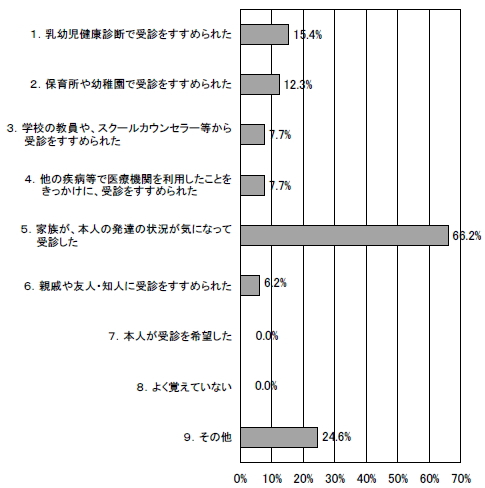

6)医療機関受診のきっかけ (複数回答)

発達障害に関して、医療機関を受診したきっかけは、「家族が本人の発達の状況が気に なって受診した」が約7割と最も多かった。次に、「乳幼児健康診断で受診をすすめられ た」が、約2割となった。

N=65

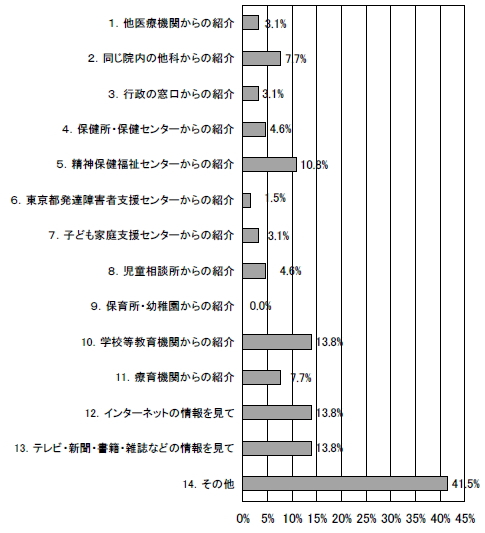

7)現在受診している医療機関をどのように探したか (複数回答)

現在受診している医療機関の探し方は多様であり、「その他」の回答が4割であった。 「その他」には、「他の疾病があって受診してから」や「本人の二次的障害などの困難が あったため」「他の支援センター等でのすすめ」、知人や親戚、通級の担任や、親の会な ど、他者からの紹介を受けて受診した、などの回答がみられた。

N=65

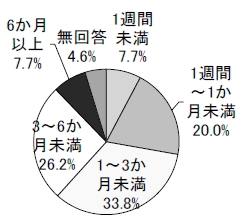

8)現在受診している医療機関で、最初の受診の予約を申し込んだ日から実際の初診日ま での期間

1~3か月未満という回答が3割以上であった。1週間未満で受診できたという回答が1割 弱ある一方で、6か月以上という回答も1割弱みられた。

| 期間 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 覚えてないがすぐ | 1人 | 1.5% | 7.7% |

| 1日 | 1人 | 1.5% | |

| 2日 | 2人 | 3.1% | |

| 6日 | 1人 | 1.5% | |

| 1週間 | 5人 | 7.7% | 20.0% |

| 2週間 | 8人 | 12.3% | |

| 1か月 | 14人 | 21.5% | 33.8% |

| 1.5か月 | 1人 | 1.5% | |

| 2か月 | 5人 | 7.7% | |

| 2.5か月 | 2人 | 3.1% | |

| 3か月 | 15人 | 23.1% | 26.2% |

| 4か月 | 1人 | 1.5% | |

| 5か月 | 1人 | 1.5% | |

| 6か月 | 4人 | 6.2% | 7.7% |

| 11か月 | 1人 | 1.5% | |

| 無回答 | 3人 | 4.6% | 4.6% |

| 合計 | 65人 | 100% | 100% |

N=65

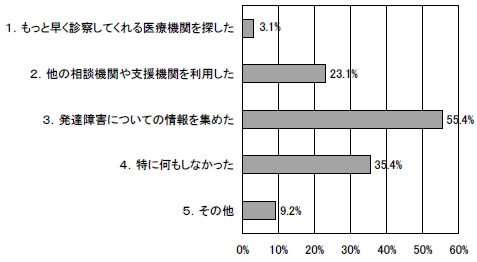

9)初診日までどのように過ごしたか (複数回答)

受診予約を申し込んでから初診日までの期間は、「発達障害に関する情報を集めた」とい う回答が、過半数であった。一方で、「特に何もしなかった」という回答も約4割みられ た。

N=65

10)現在通っている医療機関所在地

現在通っている医療機関所在地の内訳は、以下の通りである。

| 区市町村名 | 人数 |

|---|---|

| 千代田区 | 3人 |

| 中央区 | 1人 |

| 港区 | 1人 |

| 新宿区 | 1人 |

| 文京区 | 5人 |

| 江東区 | 2人 |

| 品川区 | 1人 |

| 世田谷区 | 10人 |

| 渋谷区 | 2人 |

| 渋谷区・武蔵村山市※ | 1人 |

| 杉並区 | 3人 |

| 北区 | 10人 |

| 北区・練馬区※ | 1人 |

| 板橋区 | 1人 |

| 練馬区 | 1人 |

| 江戸川区 | 2人 |

| 八王子市 | 1人 |

| 武蔵野市 | 2人 |

| 三鷹市 | 1人 |

| 府中市 | 3人 |

| 小金井市 | 1人 |

| 東大和市 | 2人 |

| 多摩市 | 3人 |

| あきる野市 | 1人 |

| 都外 | 2人 |

| 無回答 | 4人 |

| 合計 | 65人 |

※所在地の区市町村の異なる複数の医療機関に通院している場合

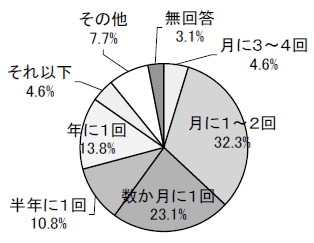

11)医療機関受診頻度について

本人の医療機関の受診頻度は、「月に1~2回」が3割以上と最も多かった。次に「数か月 に1回」が2割を超えた。

N=65

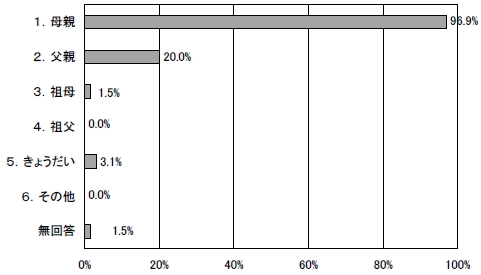

12)家族の付き添いについて (複数回答)

本人の医療機関の受診には、母親が付き添うことが最も多く、9割以上であった。父親の

付き添いも2割だった。

複数付き添い家族がいる場合(10件)では、母親が最もよく付き添うという回答が8件、

父親が最もよく付き添うという回答が2件だった。

N=65

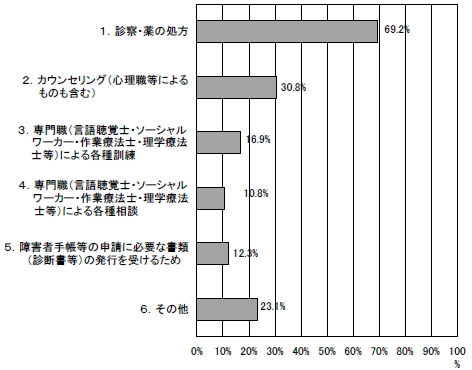

13)医療機関の受診目的(複数回答)

医療機関の受診目的は、「診察・薬の処方」が約7割であり、次に「カウンセリング(心 理職等によるものも含む)」が約3割だった。

N=65

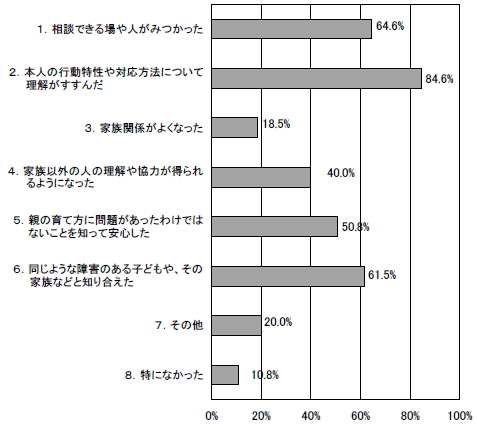

14)家族にとって、本人が発達障害の診断を受けて良かったこと (複数回答)

「本人の行動特性や対応方法について理解がすすんだ」という回答が最も多く、8割以上 であった。次に「相談できる場や人がみつかった」「同じような障害のある子どもや、そ の家族などと知り合えた」が6割を超えた。

N=65

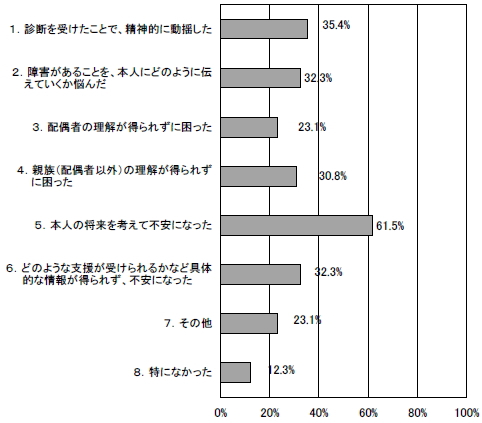

15)本人が診断を受けたときの家族の不安や戸惑いについて (複数回答)

「本人の将来を考えて不安になった」という回答が最も多く、約6割であった。また、 「診断を受けたことで精神的に動揺した」という回答が約4割であった。

N=65

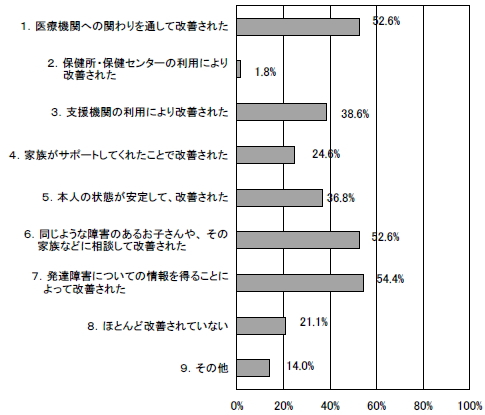

16)診断時の不安や戸惑いが改善されたか (複数回答)

(前問15)で「特になかった」と回答したものを除く N=57)

「発達障害についての情報を得ることによって改善された」が最も多く、過半数であり、

次に「医療機関への関わり」や、「同じような障害のあるお子さんや、その家族などへの

相談」によって改善されたという回答だった。一方で、「ほとんど改善されていない」と

いう回答も約2割みられた。

N=57

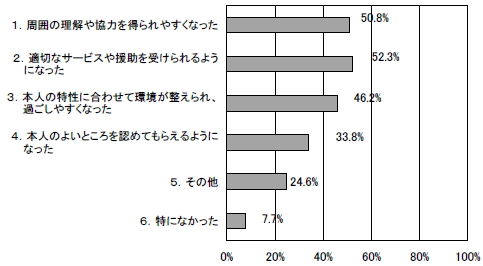

17)診断を受けたことで、本人にとって良かったこと (複数回答)

「周囲の理解や協力を得られやすくなった」、「適切なサービスや援助を受けられるよう になった」という回答が過半数であった。一方で、「特になかった」という回答も1割弱 みられた。

N=65

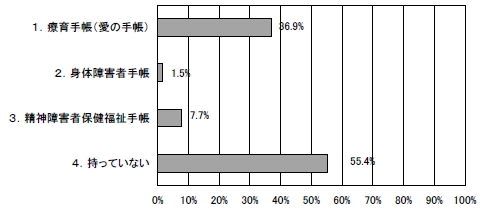

問5 行政サービスの利用について

1)障害者手帳の有無 (複数回答)

現在持っている手帳は、「療育手帳(愛の手帳)」が約4割、「精神障害者保健福祉手 帳」が1割弱だった。また、手帳を「持っていない」との答えが過半数だった。

N=65

注 1)で、手帳を「持っていない」と回答した場合のみ回答 N=36

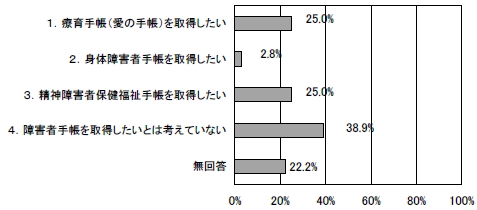

2)今後の手帳所持希望について (複数回答)

「取得したいとは考えていない」という回答が約4割と最も多かった。取得を希望する理 由としては、「障害者手帳の取得で少しでも医療費の助成を受けたいと考えているため」 といった回答があった。反対に、取得を希望しない理由としては、「手帳を取得できるの かどうかや、取得したことによるメリット・デメリットがわからないため」や、「本人に 告知していないため」、「手帳の取得によって、就職先や、本人のプライド、周囲の対応 などが違ってくるため悩んでいる」といった回答がみられた。

N=36

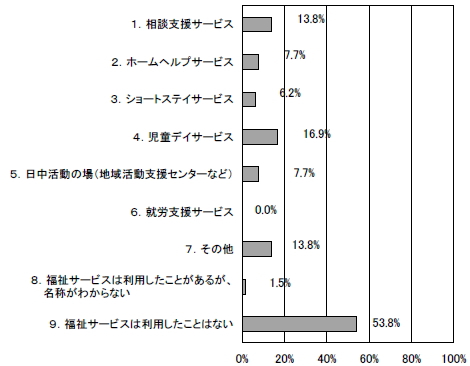

3)福祉サービスの利用 (複数回答)

福祉サービスについては、「利用したことがない」と回答した者が過半数であった。一方 で、これまでに利用した福祉サービスとして、「相談支援サービス」、「児童デイサービ ス」が1割を超えた。

N=65

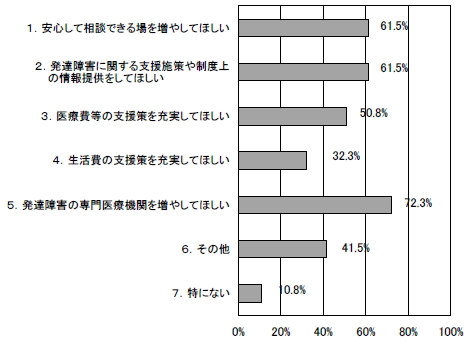

4)行政のサービスに望むこと (複数回答)

「発達障害の専門医療機関を増やしてほしい」が7割以上であり、「安心して相談できる 場を増やしてほしい」、「発達障害に関する支援施策や制度上の情報提供をしてほしい」 が6割以上であった。

N=65

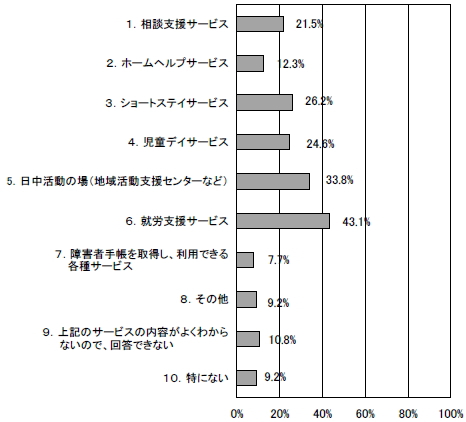

5)今後利用したいと思う福祉サービス (最大3つまで回答)

「就労支援サービス」が最も多く4割以上であった。次に、「日中活動の場(地域活動支 援センターなど)」が3割以上であった。

N=65

問6 日常生活において、記入者にとっての相談相手が身近にいるか

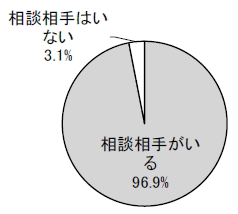

[1]相談相手の有無

相談相手がいるという回答が9割以上であった。

N=65

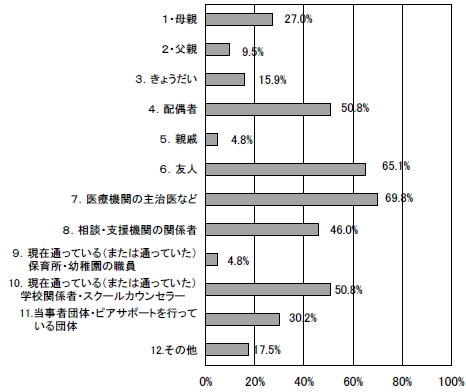

※[1]で「相談相手がいる」と回答した場合のみ回答 (複数回答)N=63

[2]具体的な相談相手について

「医療機関の主治医など」が約7割と最も多く、次に「友人」が6割以上であった。

N=63

問7 自由記述

◆ 施策、支援体制について

1) 医療

- 当初は専門の大きな病院のほうがいいと思って受診したが、予約の待ち時間、当 日の待ち時間、通院のための時間などそれぞれに時間がかかり、待つことの難し い子どもにとっても親にとっても、医療機関の受診は非常につらいものであった。 病院ごとに、受診にかかわる流れを小冊子(子どもが見てわかるようイラスト付 き)にしてもらうと助かる。 また、もっと身近なところで安心して医療機関の受診ができるよう、資源情報を 得たい。

- 不登校をきっかけに発達障害があることがわかった。その際、紹介された医療機 関で受診まで相当期間待たされ、そして何度も通院したあげく、我が子の状態に ついての説明や具体的アドバイスは得られなかった。母子家庭でもあり、通院す るだけでも大変だった。

- 問診の際、医師から「幼児の頃に来てほしかった」と言われ、親として非常に傷 ついた。

- 医療について相談窓口が少なすぎる。医療機関が自宅・学校の近辺にあること、 経験のあるいい先生がいることが大事(同趣旨の意見複数あり)

- 必要なときに安心して受診できる体制作りをお願いしたい。初診予約が決められ た日のみ。いくら電話してもつながらず、つながったときには予約がすでに満杯 状態。この繰り返しで、半年後にようやく予約受付してもらえたが、実際の受診 までに1 か月待ちであった。この間、我が子の状態はどんどん悪化し、親は不安 と焦りで追いつめられた。問題が起きたときやその予兆がみられたときは、少な くとも3日以内に対応してもらえなければ、意味はない。

- 医療においては、診察・カウンセリングだけではなく、定期的にロールプレイな ど集団で学ぶ場があればいいと思う。

- 医療費については、学生のときだけでも安くなるようお願いしたい。

- カウンセリングは実費なので、経済的に厳しい。金銭的援助があればいい。

- 現在の主治医は、学校現場に出向くなど、生活全般をとらえ相談に乗ってくれて いる。このような先生が一人でも多くなることを願う。

2) 健診・診断・手帳

- 乳幼児健診にかかわるスタッフ(小児科医、保健師など)はもっと勉強してほしい。 「この子、おかしいわよ」とだけ言われ、非常に腹立たしい思いをした。

- 精神科医だけでなく、一般の小児科医も発達障害を勉強してほしい。母親が我が 子の発達が気になり受診したが、ベテランの小児科医に、「大丈夫、自閉の子はこ んな笑い方しないから」と言われた。結局療育を受ける時期も遅れ、悔やんでい る。

- 4~5歳児健診の実施

- 就学時の健診では、一見して障害の目立たない子もわかるような問診などが必要。 また、就学前に知能検査を実施してほしい。我が子の発達に不安を感じている親 は少なくない。そのことにより、学校での適切な対応につなげてほしい。

- 発達障害手帳の早期交付

- 発達障害は、知的(障害の程度)で分けるのではなく、自閉の程度で分けてほしい。

3) 資源・サポート体制

- 知的な遅れのある人は理解されず行き場がない状況のため、医療機関、専門家等 を増やした十分なケアが必要。また、愛の手帳が取れない子は利用できるサービ スがないため、サポート体制作りをお願いしたい。(同趣旨の意見複数あり)

- 当事者や家族が利用できるものとして、当事者団体や民間の療育機関もあるが、 費用が高く、長期間の利用は無理。利用したくても利用できない人が多いと思う。

- 発達障害のある子どもは、とにかく育てにくい。親は疲労困憊の状態である。昨 今の親子心中事件などは他人事ではない。基本的な日常生活ですらままならない、 という人は多いと思う。行政レベルのきちんとしたサポート等で救われる人はた くさんいると思う。行政サービスを充実し支援の仕組みを整えてほしい。

- 早い時期で、良い道筋の医療や療育のレールに乗れるよう、広く相談の窓口やス タッフの人数等増えることを望んでいる。

- ひきこもりへの対応が不十分。児童相談所や医療機関など、ほとんど対応してもらえ ない。親の不安が強まりで状況が悪化するばかりであった。せめて、対応可能な資源 情報だけでもわかるようにしてもらいたい。

- 知的障害児者に対する移動支援にかかわる事業者をしっかりサポートしていただき、 当事者側が必要とするときに必ず利用できるような体制を構築してほしい。

- 学校が長期休みのときは、ほとんど家にこもりきりの生活になってしまうので、 なんとかしてほしい。

- ショートステイ等、利用したくても、なかなか空きがない状態。

- 親亡き後に、生活していけるような体制を整えてほしい。

- 相談支援ももちろんだが、地域の中で障害のある子どもも遊べる場など、当人が いろいろな場に参加できるようサポートしてくれる体制を整えてほしい。(同趣旨 の意見複数あり)

- 医療との連携は大切だが、教育・心理に関わる支援機関の充実こそ、子どもの発 達の助けになると思う。

- H市にできる発達障害者のためのセンターでは、相談が常にできて、学童期の子 どもを預けたりできる場にし、就労のサポートもしてほしい。

4) 情報

- 親が子どもにかかわる具体的手だてになるような冊子がほしい。

- 地域の発達障害の会や福祉サービスの機関紙を作って、イベント等の情報発信を してほしい。

- 本人を取り巻く環境のすべての先生が円滑に情報提供できていることが、発達障害の 子ども、親が安心でき、良い方向へ改善される道筋ではないかと思う。

- 市からサービスの紹介等もなく、何のサービスがあるのか、本人の受けられるサービ スがどのくらいあるのかわからない。

◆ 学校教育

- 学校に障害理解のある精神科医の配置を求む。特別支援教育といっても何も変わらな い。二次的障害となる前に対処してもらいたい。

- 発達障害児のための就労を目的とした特別支援学校をつくってほしい。

- 特別支援学校(中等部)では、カリキュラムとして運動や作業が中心となっており、 一般科目が非常に少ない。「知的障害教育=運動や作業が主体の教育」という考え を改めてもらいたい。また、知的障害が軽度の場合、高等教育についての情報が 少なく、不安である。

- 教育相談センターを利用した。発達障害にかかわる相談経験のない人ばかりで、 うまく進まず、医療機関につながるまでに時間がかかった。教育と医療の連携を よりすすめてもらいたい。

- 発達障害がある子どもへの対応について、学校長の認識により学校ごとの落差が ありすぎる。

- トラブルが少ないLD 児への支援が、学校内で充実していないので、もっと厚い支 援をお願いしたい。

- IQ の高いアスペルガー障害を持つ子どもは、成績が良いため、学校の先生方に特 性を理解してもらうのは、不可能に近い。

◆ 支援のあり方

1) 周囲の支援

- 小さい頃から、母親や子どもの行動を見てくれ、適切に教えてくれる方が増えた らいい。

- 発達障害児は育った環境で大きく将来が左右される。親や学校の教師など周囲の 大人のあり方や、経済状態により子どもへの支援の中身は大きく変わってしまう。 まずは、一番身近な親を救うことが大事かもしれない。

- 追い詰められている家族を、いろいろな方面で応援してくれる場が増えていけば いい。親やきょうだいのサポート。親自身も孤立しがちなので、同じ立場の人と 話し合える機会を多く作ってもらいたい。

- 15歳以上のグレーゾーンと言われる子どもの支援をしてほしい。

◆ 支援者への啓発・育成

1) 人材育成

- 乳幼児健診をする方、教育関係者(私立学校含む)に、もっと「発達障害」のこ とを勉強してほしい。(同趣旨の意見複数あり)

- 幼稚園、保育所に専門家が出向いて、アドバイスをしてほしい。

- 通級の指導員には、発達障害の専門的な学習を積んだ教師か、一定の資格を得て から、子どもの指導に当たってほしい。

- 学校で起きる友人関係のトラブル(いじめ)に、学校は対応できていないし、親が相 談を持ちかけても具体的な支援がない。スクールカウンセラーや特別支援教育コーデ ィネーター、教員の啓発と研修を望む。

- 私立の中学校、高等学校の関係者にも発達障害にかかわる周知をすすめてもらい たい。知的障害児者に対する移動支援にかかわる事業者をしっかりサポートして ほしい。

- 福祉職員の待遇改善をしなければ、よりよい支援は望めない。

- 医療機関、相談機関(療育)も、発達障害の専門家がとても少なく、なかなか思 うように受けられない。また、行政の理解不足は改善されていない。全国民に理 解され、専門家が育っていくようにお願いしたい。

2) 啓発

- 啓発活動をもっと発信して、世間での認知を高めてほしい。(同趣旨の意見複数あ り)

- 発達障害のみならず、障害全般にわたる理解を早期から教育に盛り込み、健全な 障害観を社会全体で育てていただきたい。