第3章 本人調査 2 満18歳以上用

第1部 本人用調査項目(できるかぎり本人が回答)

問1 本人について

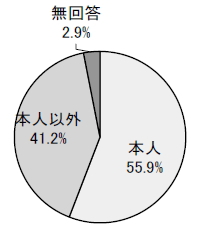

1)-1 記入者の状況

記入者については、18歳以上の発達障害のある本人が過半数となり、本人以外が約4 割だった。本人以外が記入している場合には、記入者は全て母親だった。

N=34

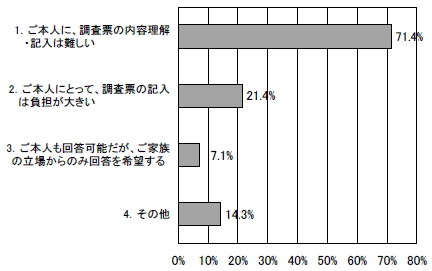

1)-2 記入できない理由 (複数回答)

本人が記入しない場合、その理由として「本人に調査票の内容理解・記入は難しい」 という回答が7割を超え、「本人にとって、調査票の記入は負担が大きい」という回 答が2割以上であった。

N=14

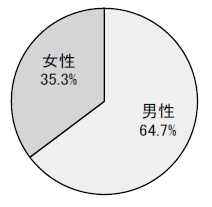

2)本人の性別

本調査対象者(18歳以上の発達障害者)の性別は、男性が6割以上であった。

N=34

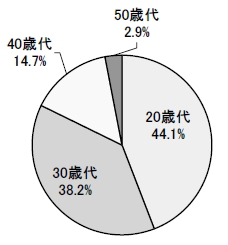

3)本人の年齢

本人の年齢は、20歳代が最も多く、4割以上であった。

| 年齢 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 20歳 | 2 | 5.9% | 44.1% |

| 21歳 | 1 | 2.9% | |

| 22歳 | 3 | 8.8% | |

| 24歳 | 1 | 2.9% | |

| 26歳 | 1 | 2.9% | |

| 27歳 | 3 | 8.8% | |

| 28歳 | 2 | 5.9% | |

| 29歳 | 2 | 5.9% | |

| 31歳 | 4 | 11.8% | 38.2% |

| 32歳 | 1 | 2.9% | |

| 33歳 | 3 | 8.8% | |

| 34歳 | 2 | 5.9% | |

| 36歳 | 1 | 2.9% | |

| 37歳 | 1 | 2.9% | |

| 39歳 | 1 | 2.9% | |

| 40歳 | 1 | 2.9% | 14.7% |

| 41歳 | 2 | 5.9% | |

| 43歳 | 1 | 2.9% | |

| 46歳 | 1 | 2.9% | |

| 52歳 | 1 | 2.9% | 2.9% |

| 合計 | 34 | 100.0% | 100% |

N=34

問2 本人の発達障害に関しての診断や医療機関の利用状況について

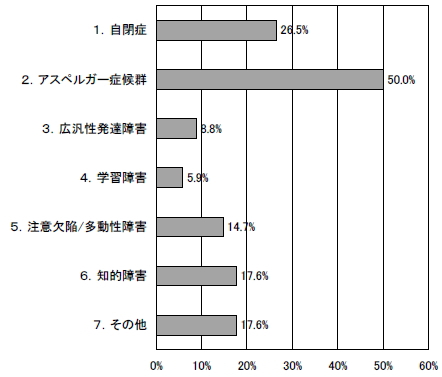

1)診断名 (複数回答)

医療機関を受診している発達障害者本人は、「アスペルガー症候群」が半数となり、 最も多かった。続いて「自閉症」が2割以上であった。

N=34

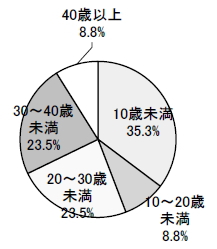

2)発達障害の診断を受けた年齢

診断を受けた年齢は、10歳未満が3割以上と最も多く、次に20~30歳未満、30~ 40歳未満が2割以上であった。

| 年齢 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 0歳 | 1 | 2.9% | 35.3% |

| 1歳 | 1 | 2.9% | |

| 2歳 | 3 | 8.8% | |

| 3歳 | 1 | 2.9% | |

| 4歳 | 3 | 8.8% | |

| 6歳 | 1 | 2.9% | |

| 8歳 | 1 | 2.9% | |

| 9歳 | 1 | 2.9% | |

| 12歳 | 1 | 2.9% | 8.8% |

| 15歳 | 1 | 2.9% | |

| 17歳 | 1 | 2.9% | |

| 22歳 | 1 | 2.9% | 23.5% |

| 23歳 | 1 | 2.9% | |

| 25歳 | 3 | 8.8% | |

| 26歳 | 1 | 2.9% | |

| 27歳 | 1 | 2.9% | |

| 28歳 | 1 | 2.9% | |

| 30歳 | 1 | 2.9% | 23.5% |

| 31歳 | 2 | 5.9% | |

| 33歳 | 3 | 8.8% | |

| 39歳 | 2 | 5.9% | |

| 40歳 | 2 | 5.9% | 8.8% |

| 45歳 | 1 | 2.9% | |

| 合計 | 34 | 100% | 100% |

N=34

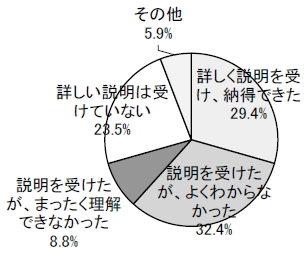

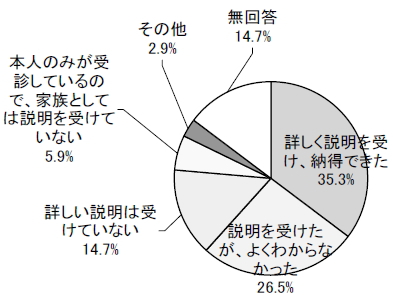

3)診断を受けた際に、納得のいく説明が得られたか

「説明を受けたがよくわからなかった」という回答が3割以上と最も多く、次に「詳 しく説明を受けて納得できた」という回答が約3割であった。一方で「詳しい説明は 受けていない」という回答が約2割であった。

N=34

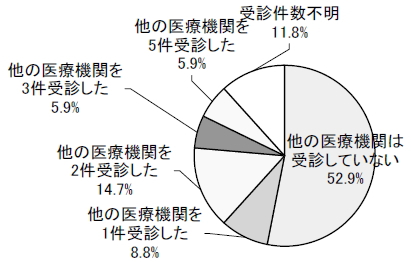

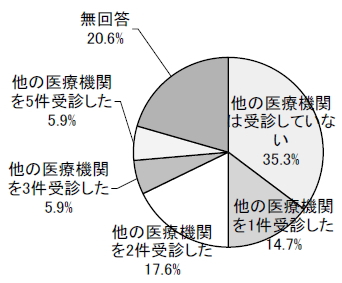

4)現在通院している医療機関受診前に、他の医療機関を受診したか

現在通院している医療機関を受診する前に、発達障害に関して「他の医療機関を受診 していない」との回答が過半数であった。

N=34

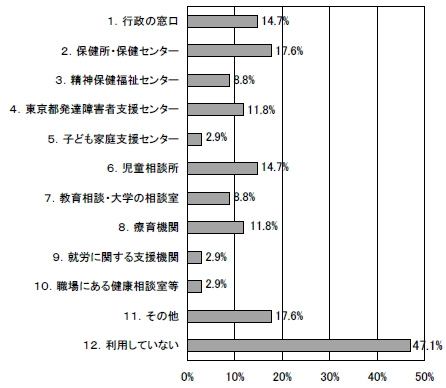

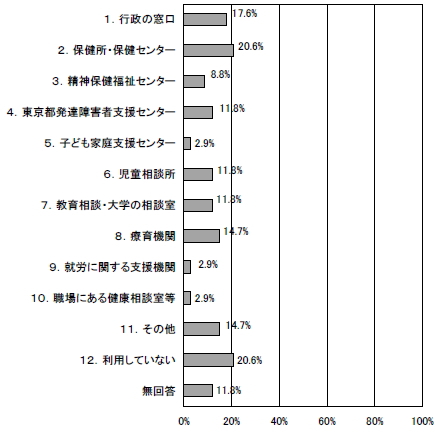

5)発達障害に関して医療機関を受診する前の相談機関などの利用 (複数回答)

発達障害に関して、医療機関を受診する前には、医療機関以外の相談機関を「利用し ていない」という回答が約半数であった。利用した場合の相談機関としては、「保健 所・保健センター」が約2割であった。

N=34

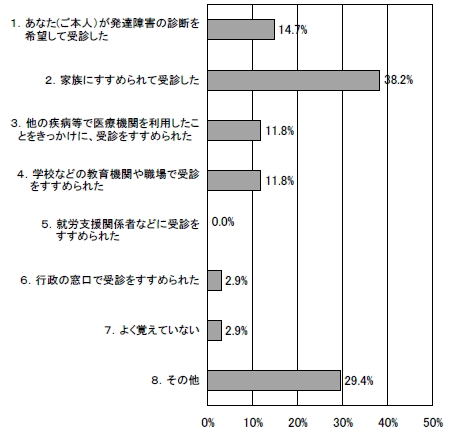

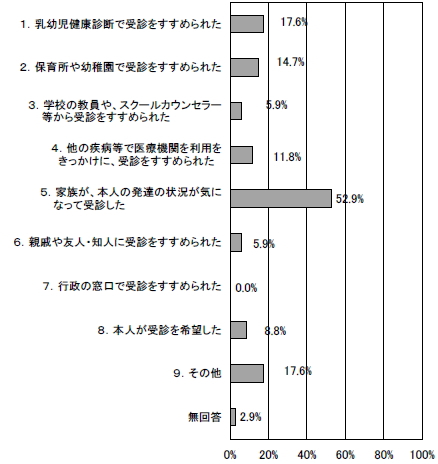

6)医療機関受診のきっかけ (複数回答)

発達障害に関して、医療機関以外を受診したきっかけとしては、「家族にすすめられ て受診した」ケースが約4割と最も多かった。

N=34

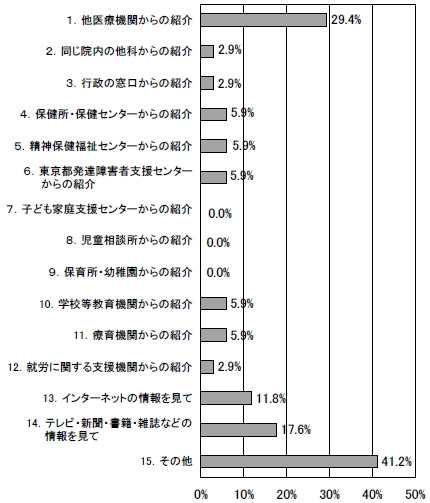

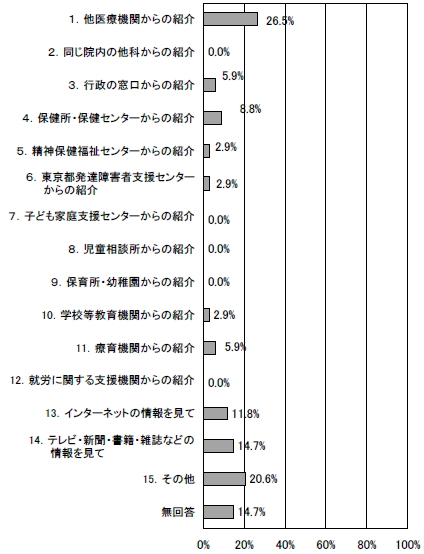

7)現在受診している医療機関をどのように探したか (複数回答)

現在受診している医療機関の探し方として最も多かったのは、「他医療機関からの紹 介」であり、約3割であった。「その他」としては、「他者からの紹介」や「自分で 探した」などの回答がみられた。

N=34

8)現在通っている医療機関所在地

現在通っている医療機関所在地の内訳は、以下の通りである。

| 区市町村名 | 人数 |

|---|---|

| 千代田区 | 1人 |

| 中央区 | 2人 |

| 新宿区 | 2人 |

| 文京区 | 1人 |

| 世田谷区 | 8人 |

| 渋谷区 | 1人 |

| 杉並区 | 1人 |

| 北区 | 2人 |

| 練馬区 | 1人 |

| 足立区 | 1人 |

| 小平市 | 2人 |

| 東大和市 | 3人 |

| 武蔵野市 | 6人 |

| 多摩市 | 1人 |

| 都外 | 2人 |

| 合計 | 34人 |

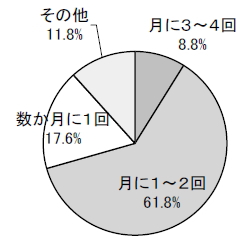

9)医療機関受診頻度について

「月に1~2回」の受診が約6割と最も多く、次に「数か月に1回」が約2割だった。

N=34

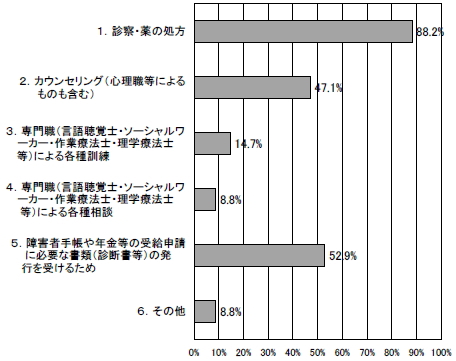

10)医療機関の受診目的 (複数回答)

「診察・薬の処方」が最も多く、約9割であった。また、「障害者手帳や年金等の受 給申請に必要な書類の発行を受けるため」との回答も過半数であった。

N=34

問3 本人の日常生活について

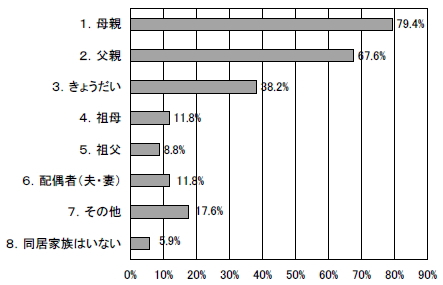

1)同居家族について(複数回答)

母親、父親との同居が多く、約7~8割であった。一方で、同居家族はいない人も1 割弱みられた。

N=34

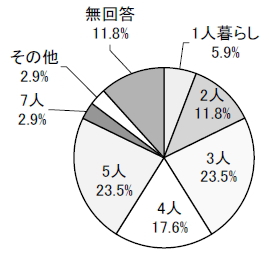

2)同居人数

同居家族(本人含む。)が3人、5人が最も多く、2割以上であった。

N=34

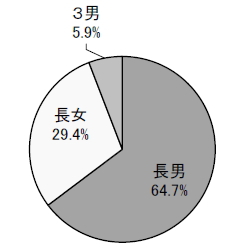

3)続柄

本人の続柄としては、長男が6割以上と最も多かった。女性は全て長女であった。

N=34

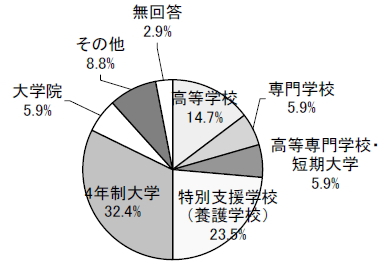

4)最終学歴

4年生大学の卒業者が3割以上となり、次に特別支援学校(養護学校)も2割以上で あった。その他は「中学校卒」などであった。

N=34

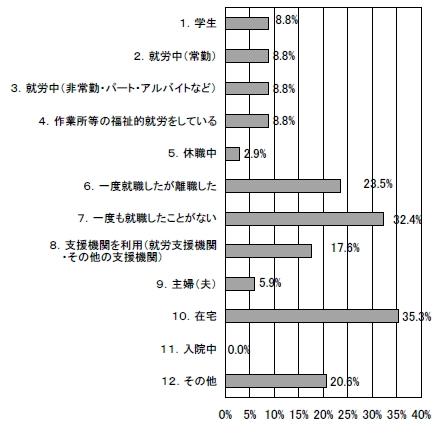

5)現在の状況 (複数回答)

「在宅」が最も多く、約4割であった。また、「一度も就職したことがない」人が3割 以上となった。その他には「入所施設利用」や「転々とアルバイトをしている」など があった。

N=34

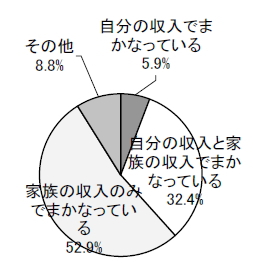

6)生活費について

「家族の収入のみでまかなっている」が約半数であった。「自分の収入と家族の収入 でまかなっている」人も3割以上であった。

N=34

問4 現在の就労状況等について

1)就労について N=9

実際に就労している人は9人(26.5%)であり、内訳は以下の通りである。 仕事内容については、サービス業や事務職、段ボール組み立て作業、公園清掃などで あった。

| 就労日数 | 就労時間/日 | ||

|---|---|---|---|

| 週5日 | 5人 | 7時間以上 | 3人 |

| 週4日 | 2人 | 3~7時間未満 | 4人 |

| その他 (複数兼務) | 1人 | 3時間未満 | 1人 |

| 無回答 | 1人 | 無回答 | 1人 |

N=9

2)これまで就職のために利用したことがある機関について (複数回答)

N=9

「公共職業安定所」が最も多く、4人が利用していた。また、「特にない」という回 答も4人あった。

| 機関名 | 人数 |

|---|---|

| 1.居住地区の役所の就労相談窓口 | 0人 |

| 2.公共職業安定所(ハローワーク) | 4人 |

| 3.障害者職業センター | 2人 |

| 4.障害者就労支援センター | 0人 |

| 5.職業能力開発校 | 0人 |

| 6.東京都発達障害者支援センター | 1人 |

| 7.地域若者サポートステーション | 0人 |

| 8.その他 | 1人 |

| 9.特にない | 4人 |

| 10.無回答 | 1人 |

N=9

問5 行政サービスの利用について

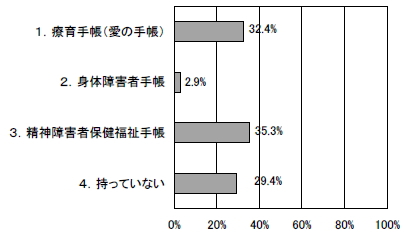

1)障害者手帳の有無 (複数回答)

「療育手帳(愛の手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」の所持がそれぞれ3割以上 であるとともに、「手帳を持っていない」という人も約3割だった。

N=34

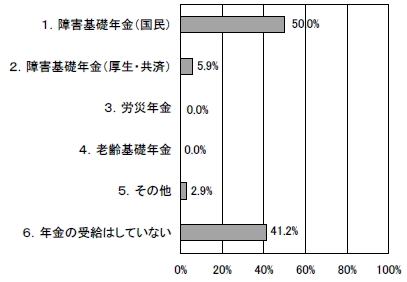

2)年金の有無 (複数回答)

半数が障害基礎年金(国民)を受給していた。一方で、年金の受給はしていない人も 約4割だった。

N=34

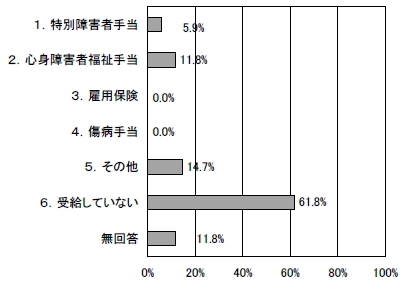

3)手当の有無 (複数回答)

6割以上が手当は受給していないという回答だった。

N=34

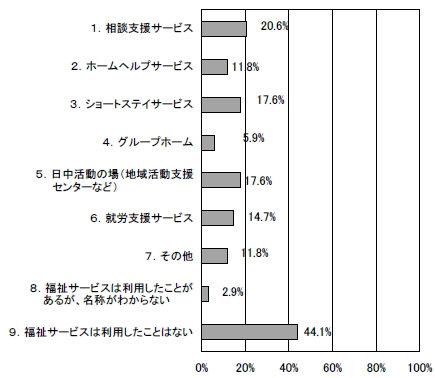

4)福祉サービスの利用 (複数回答)

4割以上が「福祉サービスは利用したことはない」という回答だった。利用されてい る福祉サービスでは、「相談支援サービス」、「ショートステイサービス」、「日中 活動の場」などが多かった。

N=34

第2部 家族用調査項目

問1 記入者について

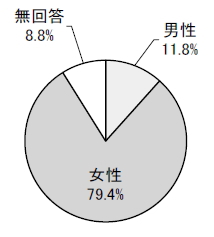

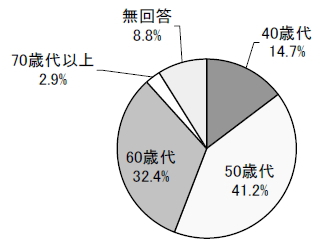

家族用の調査項目の記入者は、女性が約8割であり、年代は50歳代が約4割と最も多 く、次に60歳代が約3割であった。

1.性別

N=34

2.年齢

N=34

問2 記入者と本人との関係について

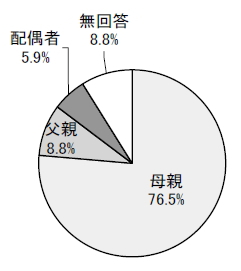

1)本人との続柄

記入者が母親である場合が約8割と大半を占めた。

N=34

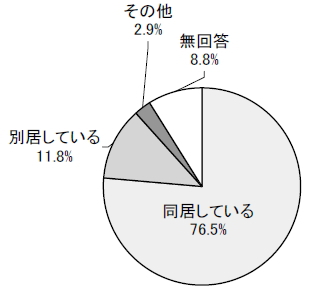

2)本人との同居について

7割以上が同居しているという回答だった。

N=34

問3 本人の発達障害に関しての診断や医療機関の利用状況について

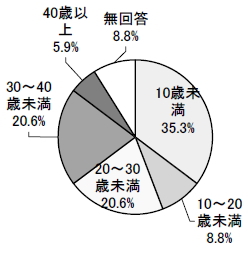

1)発達障害の診断を受けた年齢

10歳未満が最も多く、約4割となった。

| 年齢 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 0歳 | 1 | 2.9% | 35.3% |

| 1歳 | 1 | 2.9% | |

| 2歳 | 3 | 8.8% | |

| 3歳 | 1 | 2.9% | |

| 4歳 | 3 | 8.8% | |

| 6歳 | 1 | 2.9% | |

| 8歳 | 1 | 2.9% | |

| 9歳 | 1 | 2.9% | |

| 12歳 | 1 | 2.9% | 8.8% |

| 15歳 | 1 | 2.9% | |

| 17歳 | 1 | 2.9% | |

| 22歳 | 1 | 2.9% | 20.6% |

| 25歳 | 3 | 8.8% | |

| 26歳 | 1 | 2.9% | |

| 27歳 | 1 | 2.9% | |

| 28歳 | 1 | 2.9% | |

| 30歳 | 1 | 2.9% | 20.6% |

| 31歳 | 2 | 5.9% | |

| 33歳 | 3 | 8.8% | |

| 39歳 | 1 | 2.9% | |

| 40歳 | 1 | 2.9% | 5.9% |

| 45歳 | 1 | 2.9% | |

| 無回答 | 3 | 8.8% | 8.8% |

| 合計 | 34 | 100% | 100% |

N=34

2)診断受けた際に、納得のいく説明が得られたか

「詳しく説明を受け、納得できた」という回答が3割以上だったが、「説明を受けた が、よくわからなかった」という回答も2割以上みられた。

N=34

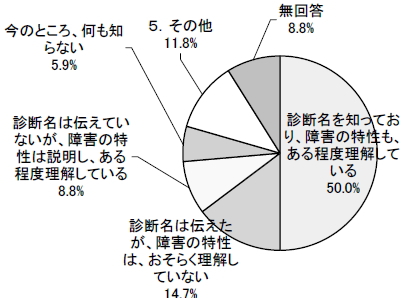

3)発達障害の理解

本人は「診断名を知っており、障害の特性もある程度理解している」という回答が半 数だった。

N=34

4)現在通院している医療機関受診前に、他の医療機関を受診したか

現在、通院している医療機関を受診する前に、発達障害に関して、「他の医療機関は 受診していない」という回答が3割以上と最も多かった。

N=34

5)発達障害に関して医療機関を受診する前の相談機関などの利用 (複数回答)

「保健所・保健センター」の利用が最も多く約2割となったが、「利用していない」 という割合も同数だった。

N=34

6)医療機関受診のきっかけ(複数回答)

発達障害に関して、医療機関を受診したきっかけは、「家族が、本人の発達の状況が 気になって受診した」場合が過半数であった。

N=34

7)現在受診している医療機関をどのように探したか (複数回答)

「他医療機関からの紹介」が最も多く、2割以上であった。

N=34

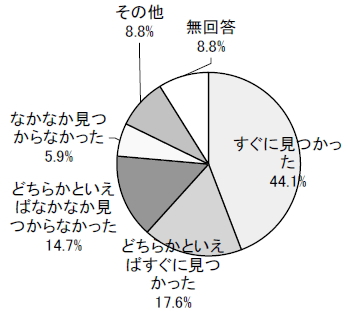

8)現在の医療機関が見つかるまで

「すぐに見つかった」という回答が4割以上であった。

N=34

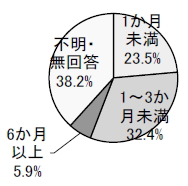

9)現在受診している医療機関で、最初の受診の予約を申し込んだ日から実際の初診日までの期間

1~3か月未満が3割以上であった。

| 期間 | 人数 | % | 合計(%) |

|---|---|---|---|

| 1週間 | 3人 | 8.8% | 23.5% |

| 2週間 | 4人 | 11.8% | |

| 3週間 | 1人 | 2.9% | |

| 1か月 | 8人 | 23.5% | 32.4% |

| 2か月 | 2人 | 5.9% | |

| 2.5か月 | 1人 | 2.9% | |

| 6か月 | 2人 | 5.9% | 5.9% |

| 不明・無回答 | 13人 | 38.2% | 38.2% |

| 合計 | 34人 | 100% | 100% |

N=34

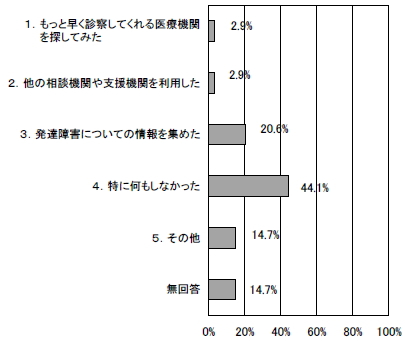

10)初診日までどのように過ごしたか (複数回答)

「特に何もしなかった」が4割以上と最も多かった。

N=34

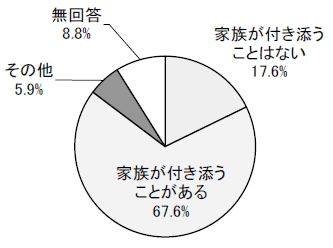

11)家族の付き添いについて

診療に家族が付き添う場合が約7割と大半を占めた。

N=34

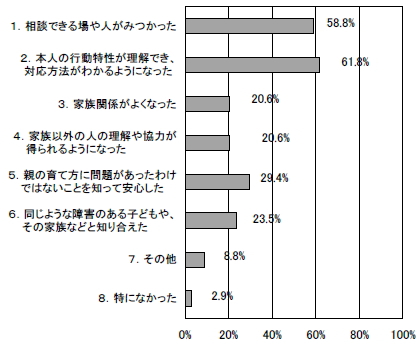

12)家族にとって、本人が発達障害の診断を受けて良かったこと(複数回答)

「本人の行動特性が理解でき、対応方法がわかるようになった」という回答が6割以 上、「相談できる場や人がみつかった」が約6割であった。

N=34

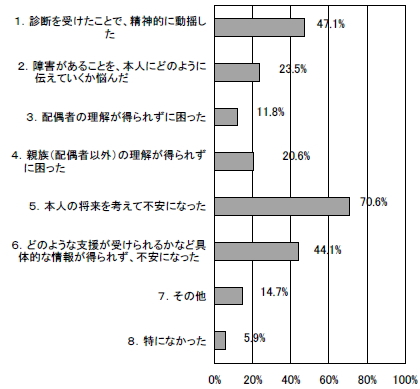

13)本人が診断を受けたときの家族の不安や戸惑いについて (複数回答)

「本人の将来を考えて不安になった」という回答が約7割、「診断を受けたことで精 神的に動揺した」が約半数であった。

N=34

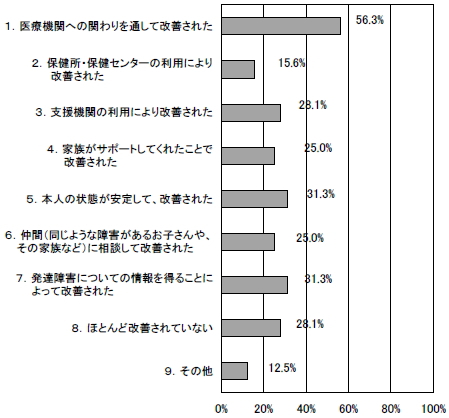

14)診断時の不安や戸惑いが改善されたか(複数回答)

(前問13)で「特になかった」と回答したものを除く)N=32

「医療機関への関わりを通して改善された」が過半数であった。

N=32

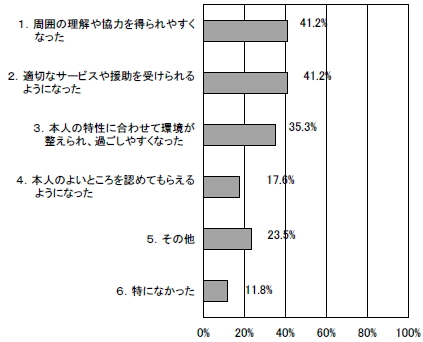

15)診断を受けたことで、本人にとって良かったこと(複数回答)

「周囲の理解や協力を得られやすくなった」、「適切なサービスや援助を受けられる ようになった」という回答が約4割であった。一方「特になかった」という回答も約1 割みられた。

N=34

問4 行政サービスについて

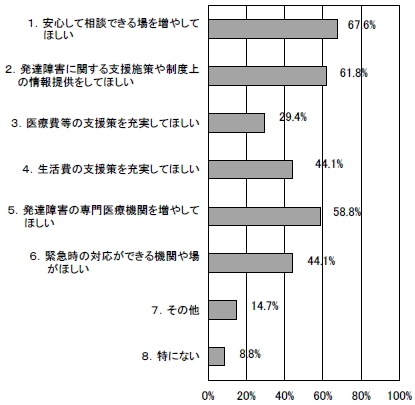

1)行政のサービスに望むこと (複数回答)

「安心して相談できる場を増やしてほしい」が約7割と最も多く、「発達障害に関す る支援施策や制度上の情報提供をしてほしい」、「発達障害の専門医療機関を増やし てほしい」が約6割であった。

N=34

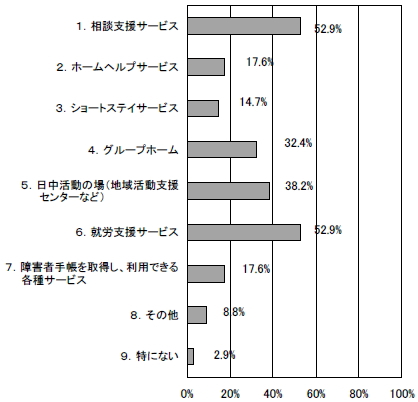

2)今後利用したいと思う福祉サービス (最大3つまで回答)

「相談支援サービス」と「就労支援サービス」が過半数であった。

N=34

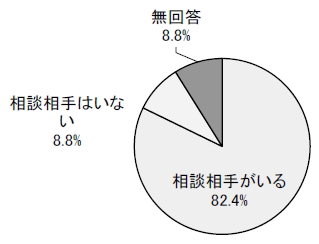

問5 日常生活において、記入者にとっての相談相手が身近にいるか

[1]相談相手の有無

相談相手がいるという回答が8割以上であった。

N=34

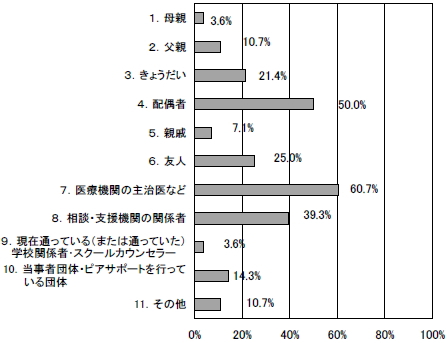

※[1]で「相談相手がいる」と回答した場合のみ回答 (複数回答)N=28

[2]具体的な相談相手について

「医療機関の主治医など」が最も多く約6割であった。また、「配偶者」も半数みら れた。

N=28

問6 自由記述(本人回答)

◆ 医療について

- 大人の医療機関が少ない。

- 受診や入院に際して、本人や付き添いの家族へのサポートがない。

- 事前の説明なく、強制入院させられることに、非常にいらだちを覚えている。自 分で必要だと思えば自ら進んでサービスを要求する。実際には必要とするサービ スは不足していると思う。サービスの更なる拡大に努めてほしい。個人の権利や 自由を妨げることは絶対にあってはならない。

- 薬で症状を抑えているが、時々発作が起きている。研究機関では、この病気に関 する研究の成果はどのようになっているか。

- 医療従事者には、十分な研修を受けてほしい。大きな音や振動をともなうMRI検査 など、当事者は不快を感じたり不安になりやすいことを知ってほしい。また、「障害 者歯科」を標榜していても、必要とする配慮が得られないことが多い。

◆ 行政サービスについて、または、地域生活を支えるための支援について

- 療育手帳が取れない人も支援やサービスを受けられるようにしてほしい。

- 地域の障害者サービスだけでは、個人のニーズに十分に応えることが難しい。行政区 の枠を超えて、様々なサービスを受けられると良い。

- 行政サービス等の時間の拡大(17時以降)、土・日曜日の利用ができるようにし てほしい。

- 精神的に不安定になることがあり、とくに職場で爆発しそうなことがある。この ような時は、予約制の相談では間に合わない。緊急相談について、夜間22時か ら24時まで受け付けていただきたい。また、仕事をしていると、公的サービス 開設時間に利用できないので、考慮してほしい。(同趣旨の意見複数あり)

- 支援センターなどの相談時間が30分と短いので、もう少し時間を取ってほしい。

- 親子ともに発達障害があるため、とくに子どもが小さい頃は、安心して子どもを 預けられるとよかった。

- 小学校、中学校で、生徒が発達障害かどうかを見分ける力を持ってほしい。

◆ 就労について

- 行政の機関で働ける場所が増えることを願っている。

- 就職活動する際、広汎性発達障害を隠すことなく活動したいが、医療や行政サービス としてどのようにサポートしてもらえるのか、また自分がどのように動けば良いのか が不安。また、就職活動するには、デイケアをどのくらい受ければいいのかが不明確。 明確にしてほしい。

- 就労支援機関に相談したが、障害があることが外見上わかりにくいからか、はじ めに期待されすぎたり、話の仕方が生意気だと言われたり、理解してもらえず、 ショックを受けた。支援機関には、人生経験が豊富で常識のある指導者や相談者 がいてほしい。

- 小規模な職業訓練の場(個人の工房、工場など)にも助成があると良い。

◆ その他

- 障害当事者の声を丁寧に拾い上げてほしい。(具体的にどういうことが困るのか、 どういう助けがあるといいのかなど)

- 発達障害について、もっと分かりやすい説明がほしい。

- 発達障害者としては、「定型発達」について分かるパンフレットがほしい。

- 発達障害に対する認知度を高めてほしい。「発達障害がある」ということがわかる と不利益を被るというような社会にはしないでほしい。

- 関係者の方々には、いつも親切に優しく接していただき感謝している。

- 友達ともっとうまく付き合いたい。話もしたい。

- 自分で自分のことを理解できておらず、何を支援してほしいのかわからない。

- 我が子が発達障害と診断を受け、対応法を学ぶ中で、自分にも発達障害があるこ とがわかった。そのことで、仲間に出会うことができた。

問6 自由記述(家族回答)

◆ 医療について

- 専門の医療機関、医者を増やしてほしい。必要と思うときにすぐに受診できない。 障害基礎年金のための診断書の関係で受診希望したが期日までに予約が取れなか った。

- 主治医が、生活面のアドバイスをしてくれるのでありがたい。

- 診断だけならいらない。診断と支援がセットならば、診断を受けてもいい。

- 発達障害と診断されるのに約10年かかった。長年の服薬による副作用も強く、無駄 なことを沢山してしまったと後悔が残っている。現在も通院しているが、本人にとっ ては話をして帰るだけになっている。

- 発達障害と診断されるのに約10年かかった。それまでの間、うつ病、強迫性障 害として薬物治療のみ受けてきた。もっと早い段階で発達障害の診断を受けたか った。

◆ 施策、支援体制について

1 早期支援

- 早期発見のシステム作り

- 早期療育の場を増やしてほしい。高機能の発達障害の場合、家族関係が難しくな る場合が多く、相談支援の充実を望む。

- 小学校入学時に発達障害の情報を広く提供してほしい。

2 就労

- 将来、自活できるよう、就労支援の充実を図ってほしい。障害年金だけでは暮ら していけないと思う。(同趣旨の意見複数あり)

- 就職のサポートをお願いしたい。就職後も、ジョブコーチなど必要に応じて対応 してほしい。(同趣旨の意見複数あり)

- 行政の機関で働ける場所が増えることを願っている。

- 障害者として就労に成功した事例とか職場とかの例を紹介してほしい。

3 地域生活を支えるための支援のあり方について

- 発達障害の人々は、それぞれが異なっているので、人生全般を支援する個々のカ ルテを作り、共有できる形で学校や就労のサポートがあると良い。

- 大人になって発達障害の診断を受けた人のサポートをお願いしたい。療育手帳を 取得できない人へも必要な支援が受けられるようにしてほしい。

- 発達障害専門のホームヘルプサービス制度ができるといい。

- 病院の受診は数か月単位なので、その間、相談や訓練を受けてみたい。

- 土・日曜日と夜間24時位まで、電話相談を随時受け付けてほしい。本人は職場 でのストレスを家庭に帰って爆発させる。家族はいつも怯えている。

- 同じような仲間と知り合いたいが、どうしたらいいか分からず、家族で過ごす時 間がほとんど。

- 成人した本人たちが、同じ悩み等を話せる場を作ってほしい。一人でいることが 多く、同じ年頃の友人がいないのが寂しいのではないかと心配している。

- 最初に相談する窓口を一つにして、そこですべての情報をコーディネートして、 必要な所へつなげてほしい。そして、生活しているそれぞれの地域において、本 人をトータルに把握し、生涯にわたり相談・支援が受けられるようにしてほしい。 重度の障害があっても地域で、そして、親なき後も快適な生活を続けさせたい。(同 趣旨の意見複数あり)

- 各専門機関が個々で支援にあたっていることが多くあるが、それぞれがつながり、 ネットワークを作れたらと思う。親も支援者として参加し、その人にあった質の 高い支援が提供されるように願っている。

- 発達障害とは、「本人の障害ではなく、多くの人とは違う感覚を持って生きている だけ」と考えている。しかし、いまの動きを見ていると、「社会からみて扱いにく い人たち、社会不適応という“障害”」とされ、無理やり本人を社会に合わせよう として、できないことを責め、苦しめているだけのように思う。追い詰められて 二次障害に苦しむ子どもと共にいる親はつらい。

- 自分の言いたいことを人に伝えることができないため、誤解や違う方向の支援を 押しつけられてしまうことも多いように思う。「障害への理解」「障害があっても 一人の人間としての尊重」というところが、安心のある生活のためには大切

- 発達障害は外から見えにくく、本人だけが大変な思いを抱え、職場でもどこでも 孤独になりがちである。厳しく暖かなまなざしを持ったサポーターが一生必要

◆ 社会への啓発

- 社会の中では、まだ圧倒的に不十分だが、徐々に理解と支援が芽生えてきたと感 じている。

- 社会において、まだまだ、理解されにくい障害と思う。「その子がいて大変」という のでなく、「その子には何が必要か」ということが考えられるような社会の仕組みを 作ってもらえるよう、広報をすすめてほしい。

- 社会に理解が広まって、「皆が違っていい」となるように理解を広めてほしい。良い ところも伝えて、イメージアップしてほしい。

- 最近、発達障害の人にかかわる犯罪報道が多く、本人の周りにいる人が不安にな るのではないか、と心配している。