第2章 精神障害者地域生活支援センターのその後の状況把握調査 集計及び分析結果

1.回答事業所の概要について

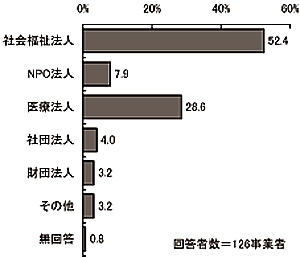

(1)運営主体種別(問2)

運営主体種別(当てはまるものに○)

図表 2-1 運営主体種別(単数回答)

社会福祉法人がもっとも多く66か所(52.4%)、ついで医療法人36か所(28.6%)、社団・財団法人5か所(7.2%)、NPO法人10か所(7.9%)であった。

平成17年度6月30日(以下630調査)の調査結果からも社会福祉法人が最も多く、ついで医療法人、市町村、社団・財団法人、NPO法人の順であったことから、ほぼ同等の数値を示している。

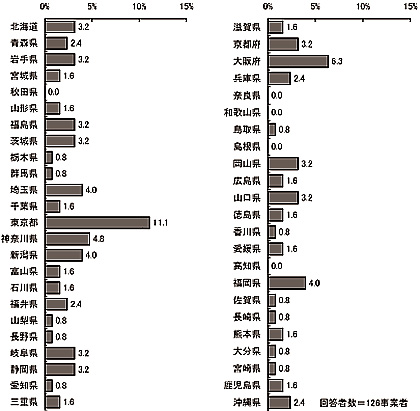

(2)所在地(問4)

図表 2-2 所在地(単数回答)

都道府県別では、41都道府県の方にお答えいただいており、東京都が14か所(11.1%)で最も多く、ついで大阪府8か所(6.3%)、福岡県5か所(4.0%)であり、630調査においても、東京都が最も多く、ついで大阪府、神奈川県であったことから、同様の数値を示していると言える。

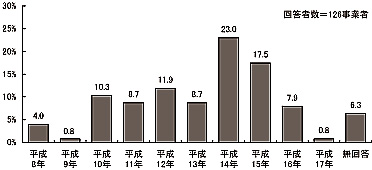

(3)設立年月(問5)

図表 2-3 旧法による地域生活支援センター設立年月(単数回答)

図表 2-3 旧法による地域生活支援センター設立年月(単数回答)の内容

事業化(付置事業)された平成8年~平成11年は23.8%であり、平成12年以降は69.8%であった。特に平成14年は29か所(23.0%)であることがわかった。

図表 2-4 経過型地域生活支援センター設立年月(単数回答)

図表 2-4 経過型地域生活支援センター設立年月(単数回答)の内容

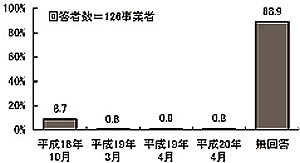

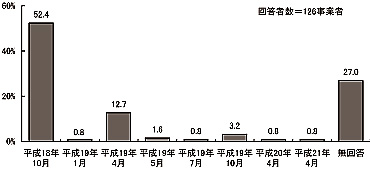

図表 2-5 新法による事業所設立年月(単数回答)

新法による事業所を平成18年10月に設立したところが66か所(52.4%)であることがわかった。

(4)設置場所(問6)

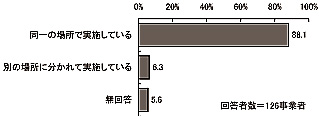

地域活動支援センターと相談支援事業は、同一の場所で実施していますか。(1 つに○)

図表2-6設置場所(単数回答)

地域活動支援センターと相談支援事業所の設置場所については、「同一の場所で実施している」と答えた方が111か所(88.1%)であり、国が示した相談支援事業+地域活動支援センターという新体系移行のイメージにそった事業体系であることがわかる。

(5)施設・設備(問7)

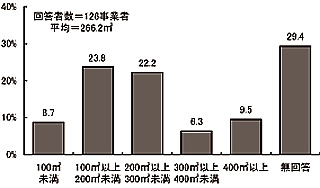

施設の延床面積

図表 2-7 施設の延床面積(単数回答)

施設面積は、100以上200㎡未満のところが30か所(23.8%)、200以上300㎡未満のところが28か所(22.2%)あり、100㎡未満のところが1か所(8.7%)であった。また、400㎡以上という規模の大きい事業所が12か所(9.5%)あることがわかった。

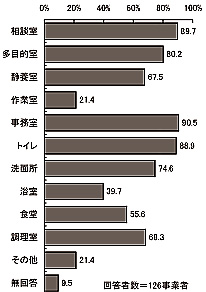

備えている設備(当てはまるものすべてに○)

図表 2-8 備えている設備(複数回答)

多いものとして事務室114か所(90.5%)、相談室113か所(89.7%)、トイレがそれぞれ112か所(88.9%)、多目的室が101か所(80.2%)、洗面所が94か所(74.6%)、調理室86か所(68.3%)、静養室が8か所(67.5%)、食堂が70か所(55.6%)の順であった。

これらは旧精神障害者地域生活支援センタ ーと同様の設備状況であるが、相談支援事業に必要とされる相談室や、地域活動支援センターに必要とれる多目的室などは、約20%の事業所が、設置していないことがわかった。

図表 2-9 備えている設備のその他の記載内容

| その他の記載内容 | 件数 |

|---|---|

| 地域交流室 | 4 |

| 喫煙スペース | 4 |

| シャワー室 | 3 |

| 洗濯室 | 3 |

| 和室 | 2 |

| インターネット貸し出し | 1 |

| カラオケルーム | 1 |

| テラス | 1 |

| テラス兼喫茶室 | 1 |

| パソコン及び多目的利用室 | 1 |

| フリースペース | 1 |

| ユーザーズルーム | 1 |

| 会議室 | 1 |

| 更衣室 | 1 |

| 交流室 | 1 |

| 倉庫 | 1 |

| 台所 | 1 |

| 談話室 | 1 |

| 合計 | 29 |

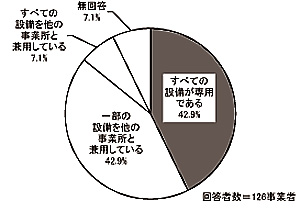

設備の専用・兼用について(当てはまるものに○)

図表 2-10 設備の専用・兼用(単数回答)

「すべての設備が専用である」と答えたところが54か所(42.9%)、「一部の設備 を他の事業所と兼用している」と答えたところが54か所(42.9%)、「すべての設備を他の事業所と兼用している」と答えたところが9か所(7.1%)あることがわかった。約半数が一部の設備を他の事業所と兼用していることがわかった。

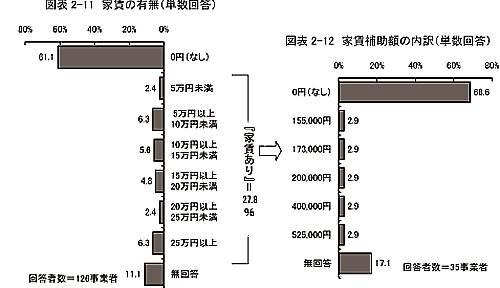

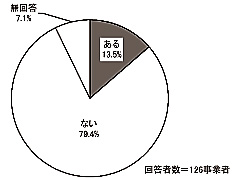

家賃(施設借上げ費)の有無(当てはまるものに○)

図表 2-11 家賃の有無(単数回答)・図表 2-12 家賃補助額の内訳(単数回答)

図表 2-11 家賃の有無(単数回答)・図表 2-12 家賃補助額の内訳(単数回答)の内容

家賃の有無について聞いてみたところ、ありと答えた方は35か所(27.8%)であり、その内、家賃額(一か月)5万円以上10万円未満が8か所(6.3%)、10万円以上15万円未満が7か所(5.6%)であった。また、25万円以上の回答は8か所(6.3%)であった。家賃補助がないと答えたところが77か所(61.1%)であることがわかった。運営費における家賃比率は、人件費相当分に値する大きさではないかと考える。

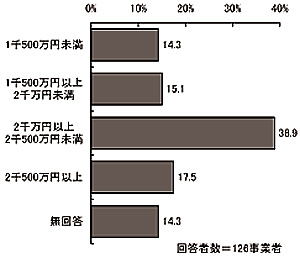

(6)財政状況(問8)

財政状況(平成19年度の実績額を記入してください)

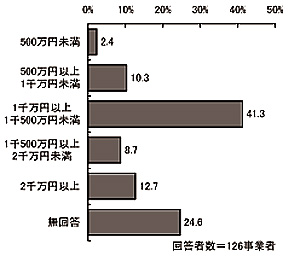

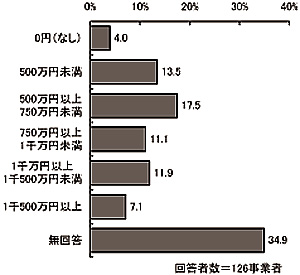

図表 2-13 総事業費(単数回答)

事業費規模としては、2千万円以上2千500万円未満が49か所(38.9%)、2千500万円以上が22か所(17.5%)であることが多いことがわかった。

しかし最小値では約120万円の総事業費で運営しているところもあり、また1千500万円未満のところが18か所(14.3%)もあるなど、旧精神障害者地域生活支援センターよりも厳しい運営状態となっている。

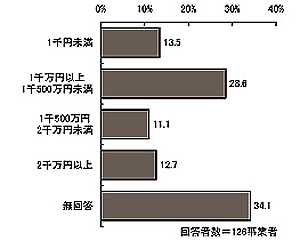

図表 2-14 地域活動支援センター事業収入(単数回答)

図表 2-14 地域活動支援センター事業収入(単数回答)の内容

図表 2-15 委託金・補助金【地域活動支援センター】(単数回答)

図表 2-15 委託金・補助金【地域活動支援センター】(単数回答)の内容

1千万円以上1千500万円未満のところが52か所(41.3%)、2千万円以上のところが16か所(12.7%)であった。しかし500万円未満のところが3か所(2.4%)あるなど、国が当初想定していたイメージとして、基礎事業の600万円、Ⅰ型~Ⅲ型(地域によって違う)の強化事業で600万円を合わせて約1千200万円の規模であったが、ほとんどの事業所が達していないことがわかった。

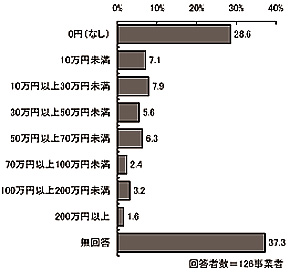

図表 2-16 利用者負担金【地域活動支援センター】(単数回答)

図表 2-16 利用者負担金【地域活動支援センター】(単数回答)の内容

利用者負担金はなしのところが36か所(28.6%)であり、あるところが43か所(35.9%)あり、ほとんどのところが何らかの負担金があることがわかった。

また移行前や移行後の利用者負担金の発生については不明であるが、利用者負担金は、利用する側にとっては大きいものであるため、今後このあたりの調査についても必要であると考える。

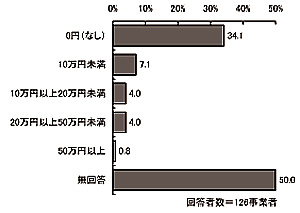

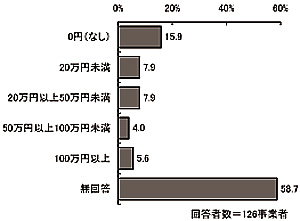

図表 2-17 寄付金【地域活動支援センター】(単数回答)

図表 2-17 寄付金【地域活動支援センター】(単数回答)の内容

図表 2-18 その他【地域活動支援センター】(単数回答)

図表 2-18 その他【地域活動支援センター】(単数回答)の内容

寄付金は20か所(15.9%)であり、その他収入は50万円未満が28か所(22.2%)であることがわかった。これらから事業費財源としての委託金、補助金は非常に大きな比率を占めていることがわかった。

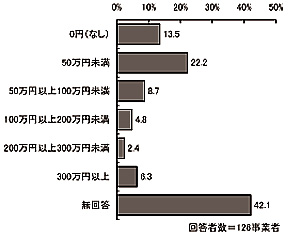

図表 2-19 委託相談支援事業収入(単数回答)

500万円以上750万円未満が22か所(17.5%)、500万円未満が17か所(13.5%)、1千万円以上1千500万円未満が15か所(11.9%)、750万円以上1千万円未満が14か所(11.1%)であることがわかった。しかし委託相談支援事業収入なしが5か所(4.0%)もあることがわかった。

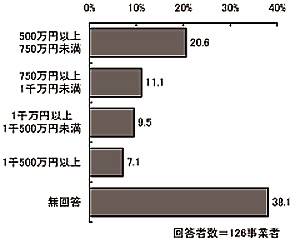

図表 2-20 委託料【委託相談支援事業】(単数回答)

図表 2-20 委託料【委託相談支援事業】(単数回答)の内容

委託料が500万円以上750万円未満のところが、26か所(20.6%)、750万円以上1千万円未満が14か所(11.1%)であることがわかった。

図表 2-21 その他【委託相談支援事業】(単数回答)

図表 2-21 その他【委託相談支援事業】(単数回答)の内容

その他収入では、なしのところが20か所(15.9%)であり、20万円未満、20万円以上50万円未満がそれぞれ10か所(7.9%)、50万円以上100万円未満が5か所(4.0%)で、32か所(25.4%)の事業所で何らかの収入があることがわかった。特に100万円以上の収入を得ているところが、7か所(5.6%)もあり、運営する上では大きな財源である。

図表 2-22 事業委託の概要

| 事業委託について記載があった回答事業所数 | 50事業所 |

|---|---|

| 1 事業所あたりの委託に関する記載件数 | 5件 |

50事業所(39.6%)が複数の市町村より委託を受けており、内容を見てみると相談支援事業所が相談支援に関するものが多く、当該市町村に委託できる事業所が少ないということがうかがえる。

図表 2-23 事業委託の内容(主なもの)

- サービス利用計画作成費

- 運営費

- 指定相談支援事業

- 生活支援事業

- 精神障害者グループワーク事業

- 精神障害者地域活動支援センター緊急移行支援事業

- 精神保健福祉相談業務委託

- 相談

- 相談、生活、認定

- 相談及び認定調査

- 相談支援、居住サポート

- 相談支援+地活Ⅰ型

- 相談支援委託料

- 退院促進事業

- 地域活動センター事業/障害者相支援事業

- 地域活動支援センター委託料

- 認定調査

- 認定調査費、サービス利用計画作成費 など

変化なしと答えたところが5か所(4.0%)であり、特に補助金の減収、利用者負担についての意見が多いことがわかった。

図表 2-24 事業移行以前の事業費について

| 事業移行以前の事業費 | 件数 |

|---|---|

| ア:変化なし | 5 |

| イ:補助金に関する記載あり | 41 |

| ウ:委託費に関する記載あり | 6 |

| エ:補助金及び利用者負担に関する記載あり | 7 |

| オ:補助金及び委託費に関する記載あり | 2 |

| カ:委託費及び利用者負担に関する記載あり | 1 |

| キ:その他 | 17 |

ア:変化なし(5件)

- 事業移行後と変化なし

- 不変

- 変わりなし

- 変化なし

- 殆んど変わりありません

イ:補助金に関する記載あり(41件)

- 県の補助金収入で運営していた

- 県より補助金として 2,100万交付

- 20,635千円(県補助金)

- 全て補助金で運営

- 地域生活支援センター事業補助金にて運営

- 地域生活支援センター補助金

- 補助金のみでやっていた

- 県補助金

- 県補助金から

- 国からの補助金にて運営

- 国と県の補助金(21,000,000)にて運営

- 国の全額補助により運営

- 国庫補助金にて運営

- 山形県からの補助金による収入

- 精神障害者社会復帰施設精神障害者地域生活支援センターとして補助金で行っていた

- 年額 2,190万円補助金

- 補助金により約2千3百万円

- (国、県からの補助金で)もう少し余裕があったのですが、事業拡大していく(相談窓口も受けているので)割には年々予算減なのが心配です

- @1,653,470(1 月当たりの補助単価、級地単価)×106%(民間給与改善費加算、職員平均勤続年数 10年以上12年未満)

- 精神保健福祉法に基づく「精神障害者地域生活支援センター」としての国庫補助で運営。

- 精神障害者社会復帰施設の補助金

- 精神保健福祉法による補助金のみで運営

- 精神保健福祉法に基づく精神障害者地域生活支援センターの運営費補助金として千葉市からもらっていた

- 全額運営補助金(一部 市の生活訓練事業等の委託事業あり)

- 2,200万円(国 1/2、都 1/2)

- 運営費 21,906,900(県から市への補助金額)(国 1/2、県 1/2)、家賃補助分 2,079,000

- 社会復帰施設「精神障害者地域生活支援センター」として、補助金を申請し、概算払いでの支給があった

- 収入:精神障害者地域生活支援センター補助金 21,451,000円、その他 34,763円、21,485,763円、支出:精神障害者地域生活支援センター運営費支出 21,485,763円

- 地域生活支援センター、経過型地域生活支援センター、共に自治体からの補助金収入

- 平成17年度精神障害者社会復帰施設等運営費補助金¥21,094,860

- 都道府県補助金 21,665,580、人件費支出 17,166,480、事務費支出 4,499,100

- 地域生活支援センターとして年間約 2,300万円の補助金で運営

- 総事業費 22,650千円、補助金収入 20,886千円

- 平成18年10月以前は、精神障害者地域生活支援センターを運営しており、職員5名体制で、補助金 2,200万/年間で、運営していた

- 平成18年度より移行したため平成 17 年度補助金収入 21,780,000円、雑収入 487,647円、合計22,267,647円

- 事業移行H18.10.1、事業移行以前事業H18.4.1~H18.9.30、精神保健障害者社会復帰施設運営事業費として補助金 10,218 千円、その他 268 千円、総事業費 10,486 千円

- 旧法による地域生活支援センターは、常勤 2人、非常勤 2人で年間運営費が約 2400万円、地域活動支援センターの前身である小規模通所授産施設で年間運営費約 1200万円(常勤 2人、非常勤 1人)、この中には家賃と駐車場の補助金 66万円/年もふくまれていた。地域活動支援センターになって、66万円の補助はなくなった

- 17年度地域生活支援センター補助金収入 21,585,000円、国 10,792,500円、県 10,792,500円、雑収入 49,598円、年収入 21,634,598円、小規模作業所補助金 5,937,500円、重度加算金 28,800円、助成金 83,000円、負担金 196,000円、繰越金 51,694円、雑収入 18円、合計 6,556,212円

- H13年10月より精神障害者地域生活支援センターとして開設。当時は年 23,000千円だったか、毎年度基準額が下がりH18 年度時には 21,000千円程になった。17年度より、釧路市より家賃補助が年 1,800円移転により出る様になったが 18年10月法改正により、相談分の委託に移っている

- H14 22,532,000 、H15 22,422,000 、H16 22,516,000 、H17 21,930,000 、H18(4/1~9/30)10,416,000、H18(10/1~3/31)10,416,000、H19(4/1~4/31)3,000,000、職員の人件費はアップするが補助金は激減となり赤字であった

- 京都府精神保健福祉対策事業補助金交付要綱に基づく国の示した単価によって交付されていた。また、京都府単費事業で「民間社会福祉施設安心安全レベルアップ対策費補助金」事業により、研修費などの補助があった

ウ:委託費に関する記載あり(6 件)

- 県からの地域委託センターの委託のみ

- 市から委託

- 地域生活支援センター事業費(全額県からの委託費)

- 同じ、委託収入

- 移行前、移行後とも委託料の内容(活動支援センター・相談事業)に変更はない。

- 基本的な内容は従来と大きくは変わっていないが、事業移行前の事業と比較して、居住サポート事業委託費、サービス利用計画作成費、障害程度区分認定調査の委託費等により、全体的に 1割程事業費が増加している。ただし、増加した事業量に見合ったものであるとはいえない

エ:補助金及び利用者負担に関する記載あり(7件)

- 都からの補助内で家賃も負担していた。(家賃は月額 225,000円)利用者収入は同程度であった

- 8年度 総事業費 20,671千、総収入 21,258、補助金 20,365、負担金 507、雑収入 386

- 平成17年度収入補助金 20,425,000、利用者負担金 356,198、その他 380,209

- 平成18年10月1日以前は新潟県補助金施設として運営していた。経常経費補助金収入10,416,000円、利用者登録年間収入 136,000円、合計10,552,000円であった

- 補助金(国・県)収入 20,105,754、利用料等収入 1,103,700、雑収入等 193,681、合計 21,403,135

- 補助金⇒21,512千円、負担金⇒226千円、その他⇒862千円(H17年度)、金額としては少し減っ たのみです。※しかし、補助金(委たく費)→自由に使えた→細かく報告書が必要になった、事業が細かくなり職員の活動が職員ごとに分けなければならなくなった

- 県費補助金と事業者負担、その他はレク等参加費として利用者負担

オ:補助金及び委託費に関する記載あり(2件)

- 事業委託費 20,886,000、家賃補助 4,800,000

- 県からの補助金 20,866,000円から新事業体系へ移行した結果市からの委託料が 19,840,000円へ減収となる

カ:委託費及び利用者負担に関する記載あり(1件)

- 17年度収入都委託金 22,139,000、市委託金 1,500,000、利用者負担金 781,000、その他 656,000、 計 25,076,000

キ:その他(17件)

- 職員の退職により不明

- 設問の意図が把握できず

- 事業費については特に問題はありません

- 総合計が同じ

- 地域生活支援センター

- 前任者がいないため概算であるが約 2,100万円程度とのこと

- 移行は18年10月です。地域生活支援センター移行前 10,416,000、移行後 10,416,000

- 移行前後で同額です、同額を移行後、圏域の2市町が人口割りで負担しているということです

- 精神障害者社会復帰施設 地域生活支援センターとして 22,000,000円

- 地域生活支援センター 約 2,100万円

- 地域生活支援センター事業としてほぼ同額をいただいていた。年度毎に若干だが減額が続いている

- ¥2,000,000 減

- H17年度 20,886千円

- 平成18年10月に地域活動支援センターに移行。平成17年の決算額は 21,467,711

- 以前は精神障害者地域生活支援センターであったが事業の移行により地域活動支援センターと相談支援事業をになっている

- 特になし、移行以前からの水準をほぼ保っている。※18年→19年 -50万円、17年→18年 -37万、16年→17 年 -23万、ただし、16年から比較すると 100万円の減になっている

- 平成17年度は年間 20,886千円。平成18年度は10月より事業移行したが、半年間(4月~9月)は前年度よりもカットされ、9,921,000円であった

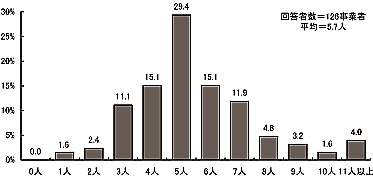

(7)職員体制(問9)

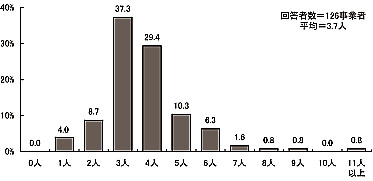

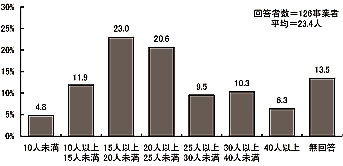

図表 2-25 職員総数(単数回答)

図表 2-26 常勤の人数(単数回答)

図表2-27 非常勤の人数(単数回答)

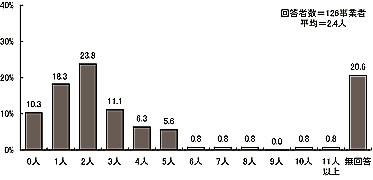

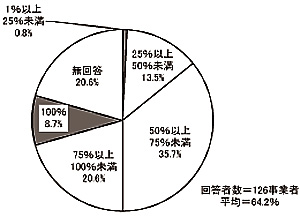

図表 2-28 職員総数に占める常勤職員割合(単数回答)

図表 2-28 職員総数に占める常勤職員割合(単数回答)の内容

職員総数が5人のところが37か所(29.4%)であり、4人、6人のところが、それぞれ19か所(15.1%)であり、7人のところが15か所(11.9%)であり、また1人のところが2か所(1.6%)、11人以上のところが5か所(4.0%)あり、数量は少ないが、事業費収入の集計結果からもあるように職員総数にも幅があることがわかった。

さらに、職員総数に占める常勤数職員の割合の50%以上75%未満が45か所(35.7%)であり、75%以上100%未満が26か所(20.6%)であることがわかり、常勤職員が占める割合は、ほとんどの事業所が50%以上であることがわかった。

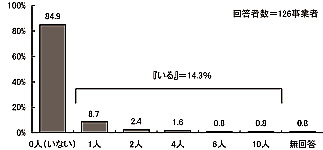

当事者スタッフの有無(当てはまるものに○)

図表 2-29 当事者スタッフの有無(単数回答)

当事者スタッフの有無については、いないと答えたところは107か所(84.9%)、いると答えたところは18か所(14.3%)であり、ほとんどの事業所が当事者スタッフを配置していないことがわかった。

いると回答いただいたところの業務内容をみると、「ピアカウンセリング」や「相談業務」としてのところが多いことがわかった。

図表 2-30 当事者スタッフの主な業務内容に関する記載一覧

- 利用者対応、電話応対、事務補助清掃

- 利用者対応、サークル運営等

- 利用者の話し相手

- 夕食支援の為の調理

- 地活

- 地域生活移行支援事業、ピアサポーター

- 退院促進事業、食常業務(地活)

- 相談支援、ピア講座/就労グループミーティングの実施

- 相談業務、生活支援(サークルは活動費、普及、啓発活動等)

- 相談業務(電話、来所)

- 相談業務(他職員と同様の業務)

- 精神保健福祉士、ピアカウンセラー

- 食事会担当

- 喫茶補助

- ピアカウンセリング、ピアサポート、活動支援、通院など

- ピアカウンセリング

- ピアカウンセラー業務(2人体制、当番制)毎週月水金 14:00~17:00 電話・来所相談対応

- 生活支援センターの生活指導員

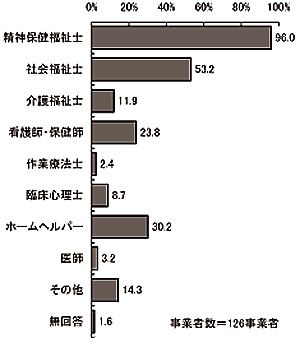

職員が所持している資格(当てはまるものすべてに○)

図表 2-31 職員が所有している資格(複数回答)

職員の資格所持者は精神保健福祉士が配置されているところが121か所(96.0%)、社会福祉士が67か所(53.2%)、ホームヘルパーが38か所(30.2%)、看護師・保健師が30か所(23.8%)であった。これは旧体系の職員配置が継承されたものと考えられるが、ほとんどの事業所に所属する職員が、精神保健福祉士等の資格を所持していることがわかった。また複数回答であることから、1人が複数の資格を所持していることがわかった。

図表 2-32 職員が所有している資格のその他の記載内容

| その他の記載内容 | 件数 |

| 介護支援専門員 | 7 |

| 社会福祉主事 | 4 |

| 准看護師 | 2 |

| 保育士 | 2 |

| 調理員 | 1 |

| 生活支援員 | 1 |

| 障害者相談支援員 | 1 |

| 思春期保健相談士 | 1 |

| 作業指導員 | 1 |

| 栄養士 | 1 |

| 合計 | 21 |

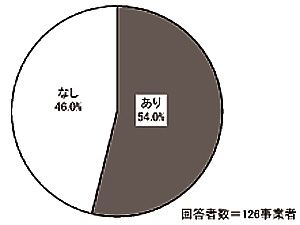

(8)サポーターの有無と属性(問10)

職員以外で日常的に支援活動に参加しているサポーターの有無

図表 2-33 活動のサポーター有無(単数回答)

図表 2-34 活動のサポーターの属性(複数回答)

ありのところが68か所(54.0%)、なしのところが58か所(46.0%)であり、さらに、ありと答えていただいたところは、どのような人がサポーターとなっているか?聞いたところ、最も多かったのがボランティア(学生・一般市民)91.2%であることがわかった。

図表 2-34 活動のサポーターの属性のその他に関する記載一覧

- 有償ボランティア(社会福祉協議会)

- 当事者のボランティア

- 食事(夕食サービス)担当職員(週2回 3時間程度)

- 家族相談員、毎月第1~4 月水金 10:00~12:00 1人体制、当番制、5人登録、電話・来所相談対応

- ピアカウンセラー

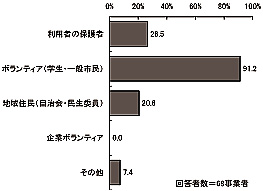

2.旧精神障害者地域生活支援センターの役割や機能について

(1)事業の意義や場の持つ機能(問11)

旧「精神障害者地域生活支援センター」は総体として“個人の生活課題・生活目標にあわせて具体敵的な支援を送り出すこと”を基本機能としていました。下記に揚げたのは当時の運営要綱から抽出した事業項目ですが、事業の意義や場の持つ機能についてお答えください。(上位3つに○を付け、そのうち最も重要と思うもの1つに◎)

図表 2-36 重要項目(複数回答),図表 2-37 最重要項目(単数回答)

図表 2-36 重要項目(複数回答),図表 2-37 最重要項目(単数回答)の内容

上の表で◎をつけた項目について、下欄にその理由等を具体的に記述してください。

ア:家事や食生活・金銭・服薬等日常生活に関する支援の場を◎にした理由

- 旧支援センターの必要性は、大きく2つの位置づけを考えていた。1つは安心して来ることができること(自由に)、2つ目としてその地域の中で生することをサポートする場(来るにしても行くにしても)としての機能が必要であると感じていた。1つ目の場については、旧センターでなくてもで きる可能性はあるが、2つ目については個人の広範囲性等を考えると機能として旧センターでしかできない部分であろうと考えた。

- 身近に声かけや支援をしてくれる人がなく、孤立してしまうことが多く、障害を重くしていく方が多い。身近なことから支援を受けることで、地域での生活がしやすくなる。精神障害者地域生活支援センター事業では憩いの場が認められコミュニケーションが苦手な方がセンターで安心して仲間作りができたり職員に相談したりと生活に密着した支援が個々にできていた。

- 地域での生活の中で各々のチェックをしないと崩れる方が多くいる。(お金を使いすぎて家賃を数ヶ月滞納したり、居室の掃除、整理整頓ができずに衛生上問題を生じたり、怠薬、食事の未摂取等が見られる為)また、地域社会で生活するうえで、必要最低限の項目となってくると思われるから。

- 以前、横浜市に生活支援センターができる時にニーズ調査をしたところ、食事サービスが1位でした。最近のニーズ調査はしていませんが、安心して他者同士の交流、仲間作りや食事ができるところは必要だと思います。

- 地域で生活する精神障害者にとっては生活及び健康への支援が最も重要となり、特に単身での生活者が多い為に、食事、金銭、服薬への支援や見守りが必要となる。(生活のリズムが乱される事で再発の頻度が増されることが予想されます。)

- きめ細かなSWが求められ、孤独な生活しづらさを抱えている利用者に対して個別支援を必要としていると思われます。

- 主体的により豊かな生活(QOLの向上)の確保をしていかなければならないと思うので。地域で継続的に安定的に暮らしていく上で大切な要素(基礎的)なものだと思う。

- 食生活の重要性について、行政の管理栄養士を招いての勉強会を開き、日ごろの食生活がコーヒー飲料の飲みすぎ注意などを互いにに見直す機会を設定している。また金銭の貸し借りは生活の乱れの元となる原因になることを伝え、権利擁護の制度利用など安定した生活を送る上での基本的な内容を側面から支援していく。

- 生活の安定を考えると最もベースとなりうる。

イ:身近な顔の見える関係性の中での相談の場を◎にした理由

- 相談やサービスにつながる前の支援が必要な方が多い為、日常の中で相談できる関係を作る必要がある。その為にはしばりのない通いやすい場所が不可欠。サービスや資源につながるまでの支払いがなければ届かず。サービスや資源が活用されない。また与えられた場ではなく自らが主体的に場や居場所を作るプロセスを経験することで、自分とも向き合い次への一歩へつながる。

- 地域で生活していく中で安心して生活していけるように支えていく場が必要と思われるから。

- 当事者が困ったり悩んだりしたときに気軽に相談できる場を提供することで、当事者に安心して社会生活を送ってもらうことができるから。

- 旧センターは、地域での生活をする中での様々な悩み等を気軽に相談し、安心して地域生活が送れる等、身近な相談の場であったという印象が強い。

- 相談の中から、様々な支援がみえてくる。

- 相談支援が機能しなければセンターの意義はない。

- 利用者は地域での安心できる場、安定な場所を求めている、日常的な不安、心配ごとをいつでも相談できる場所を求めている、病気の波があり、医療との連携を欠かせない(入院付添い、入院調整、病状の代弁などが必要なことがある)。

- 地域で生活している利用者の支援を考えた場合顔の見える関係性が一番大事だと思います。

- 病状でも相談内容等変わってくる。その時のニーズ、長期的なニーズを知る上でも気軽に来所してもらい、身近な相談相手、話し相手になることが重要だと思う。

- 精神障害の特性として対人交流の難しさがあげられる。相談者との関係づくりを行う為、相談の場とサロンが併設されていることは有意義だと思う。

- 顔が見える関係性があるからこそ、その他の事業項目のような場を提供していけると考えるから。

- 面談によりニーズを把握し、次の支援に繋がるように対応している。

- ①精神障害者の病気を良く知れば、上記3個は相手の立場を支援する上で欠かせない部分と思う。障害は常に精神病状のゆらぎと共に存在し、知的、身体とは同一では考えられない。②センターは、その相手のゆらぎ具合を観察しつつ支援し、安心して通ってくる姿をみると口にも出せない熱い思いがスタッフにあります。それを、金銭的に考えることに対し怒りを覚えますし、弱者に対し国の理解のなさには言葉にもなりません。せめてこの3項目でメンバーへの良き支援場所の提供につとめたいと思っています。

- 何か困ったらセンターに相談すれば良いという安心感が生まれる。

- 相談できる場所があることで、不安がなくなる→再発を防ぐにつながっていると感じる。相談できる場所があることでの安心感の提供。

- 交流室の提供、プログラムの活動をすることで、関係性、信頼性を作る。地域生活する上で困ったり悩んだりしていることを支援していく。医療のこと、社会資源の活用、人間関係、就労等々必要に応じて面接、訪問、同行支援その人にあった体制で対応している。

- 幅広く市民に対して利用されることを目指している。

- 地域で生活する上で、SOSの出せる関係性を創り、本人のニーズを知り、福祉サービスを創出する場作りと考えている。

- 併設する小規模授産施設では十分な相談の場を提供できないが、利用者からは身近で継続的に関わる職員による相談のニーズが高いので

- 地域の中で、孤立しないような関係性、必要なときにすぐに支援できる関係性が最も重要だと思うので。(これまでの活動の中でそう思いました)

- 旧の支援センターが行ってきたことに加え、新たにケアマネジメントができる地域の身近な顔の見える関係性を大切にする場として成長していきたと考えます。

- だれもが集えて、相談できる場の確保が重要だと思う。その入り口としての場が大切だと考えるため。

- どんな事業を行うにしろ、基本となるのは地域で生活を送る当事者の思いであるため。

- 利用者は、他者との関係づくりが苦手で、2人では話すができても3人になると会話が続かないという人もいます。自分のことを、これまで真剣に考えてくれる人との出合いが少なかったと訴えています。いつでも、自分が話した時、聞いてくれる場所が欲しかった。安心して相談の場を提供することによって、生きる希望も湧いてくるし、また、生産活動の意欲が増してくるもうに感じられます。

- センター側は、個別支援(相談)を大事にしようと思っており、利用者のニーズもはっきりしていた。

- 不安をその日に解決し、安心して帰宅していただけるよう、相談に重点を置いている。

- 自分のことを理解してくれる職員がいて、具体的な相談にものってもらえる。安心していられる居場所としての役割、辛い時戻ってこられる場所。最初の一歩としての場所としての役割を求めている方が多かったのではないかと思う。

- 医療機関が当管内にはなく、地域にある支援センターで、サロンを併設し、日常的に気軽に利用できる雰囲気にある。そのため、身近な存在、関係作りができ、相談もしやすくなっている。

- 就労やその他日中活動の場を持ちながら登録、利用している方が多く、日常生活も含めて相談ニーズが多かったため。

- 当事者の方が生活している地域の中に、身近で気軽に相談できる場があることで安心して地域生活がおくれるのではないか。(当事者個人の目標に向けた支援や家族間調整、孤独感の軽減等)

- 地域生活における一番身近な相談窓口として、活動の場と相談に連続性があることが重要。また合わせて、地域生活の安定には、本人への直接的な支援のみでなく、とりまく環境への間接的な働きかけも重要であり、従来から支援センターがその機能を担っていると認識している。

- 以前のセンターでは、訪問活動を中心に身近で、安心して相談できる相談員と、利用者の方の関係づくりを目指していたため。

- 登録については無料、相談、場の利用についても無料であったため、安心できる関係性の中で、そこに行けば、いつでも相談できるスタッフがいて、仲間がいて、くつろいでいられる場所だった。そんな中で、生活のこと、病気のこと等相談できる場が提供されていた。

- 相談を受けた後、様々な支援につなげることができる。まずは、相談することからはじまるため。

- 佐賀県で唯一の支援センターであった為(現在もⅠ型は「ぷらっと」だけ)、まずセンターがどのように当事者の中に受け入れてもらえるのかというところで諸々考えるところが必要でしたが、オープン前にアンケートをとったり、家族の意見を聞いていく中で“居場所”“たまり場”がないこと等が訴えとしてあり、そこから自立していく、それにむけての力をつけていく為のサポートを担っていくことに重きを置いてきました。

- 現在は、地域活動支援センターの中に相談支援機能はありません。以前は、生活支援センターで通所を行っている中で、相談を受ける場面が多くありました。現在は、相談をうけても、他の相談支援事業所を紹介するという形で対応を行っています。すぐに対応が難しいため、利用者の方から不評のようです。

- 利用者の多くは生活歴の中で人間関係による挫折を感じており、もう1度その人との関わりの中から生きがいや喜びを見い出せる過程が重要であると考えるため。

- 互いのつながりが大切と考え、話しやすい場所づくりをしています。

ウ:楽しみや生きがいを見つける場を◎にした理由

- きっかけがなかなかつかめずにいる方に対して、世間話を通して、様々な話の中で楽しみや生きがいをみつけられたらいいと思います。

- 当事者ひとりひとりが持っている個性の中から、それぞれが持っている長所を伸ばすような支援が求められているが「地域生活支援センター」という環境は、当事者が憩うというサービスを受けながら、周りの人間関係を作っていきます。その人間関係を作る瞬間が、自分の長所・短所を、他人に認めてもらう、また他者の長所・短所を認める事につながっています。そのつながりになる材料(長所・短所)を支援者は、支援活動の場面で活かす事ができる。

- 体験に基づいて、この部分は訓練を利用することによりとり戻せると思われる。

エ:地域の中の安らぎ・安心の居場所としての場を◎にした理由

- 家は出たけれども学校に行けず居場所のない子達、人嫌いとなり、閉じこもり、歩けなくなってしまった人、人目をはばかり、人知れず苦しんでいた母親、親同志の交流、自分を飾ることなく、背伸びすることなく、集い、時間を楽しんだ。

- 地域生活支援センターができるまでは、精神障害者の居場所は作業所しかなかったが、何らかの作業をしなければならず、只いるだけの安らぎの場はなかったと思う。やっとできた安らぎの場を変えるつもりはない。

- 手帳を持つ人、持たない人関係なく、利用できる場であり、利用している人たちの利用目的も様々な為、居場所的な役割と言えたと思う。

- 利用者様は日中自分のペースで過ごす場所も少なく、自分の家でさえ居場所のない方が多く、支援センターは、自分のペースで安心して交流や生きがい作りのできる場所として重要である。

- 当圏域では当センターが精神障害者単独で利用できる、初めての施設として開所しました。(知的障害者施設を利用することはできた)、精神障害の特性に配慮した環境を提供できることに、大きな意義があったと思います。

- 当事者が地域で生活するにあたり、色んなストレスを受けるのは避けては通れないことだと思います。その逃げ場、安心な居場所として支援センターの存在は必要不可欠だと思います。

- 精神障害者にとって家庭以外の地域で、日中を安心して過ごすことのできる場としての機能が重要であると思ったから。

- 地域で生活している人たちの憩いの場として、大きな役割がある。ここに来れば“皆がいる”という安心感や自由にすごせる場所、何でも相談できる仲間がいるということは、彼らの大きな支えである。

- 利用者には、自宅や職場以外の安心して利用できる居場所が不可欠と考える。地活センターは、利用者が安心して利用できる場を保障することと、その中で安心して相談できる関係が確保されることが大切である。

- 精神障害者が地域で生活することのしずらさ、孤立を防ぎ、気軽に相談できる自分の支援者がいるという安心感が地域生活を維持する基本的なつながりだと感じている。

- 精神障害者が自信を取り戻し、その存在を認められることによって、生きる希望を見い出せる場である。自らの経験や情報を持ち寄り、そこに集団が育っていくことで、新たな仲間を受け容れ、その中で育っていける場作りが必要と思ってやってきました。

- 自分が生きていく中で、どこも行くとこがない、話す相手がいないのは淋しいのではないだろうか。その中でセンターを利用し、自分の居場所、回りの人と話す事で少しでも元気になってほしい。

- 家の中で居場所がなかったり、日中の活動場所がなかったり、就労していてのストレスを癒す場がなかったりしている。メンバーたちの使い道が一番多いようだ。

- 家で閉じこもっている人、退院したばかりの人、学校を卒業して就職していたが、仕事がきつすぎてあるいは人間関係に傷ついて働けなくなった人が、仕事を含め社会生活に適応していくまでの居場所、気軽に相談できる場が必要である。やがて力がついてくると、ある人は作業所へ、ある人は就労へと向かっていく。そのための情報提供が必要とされている。

- 多くの人が精神的ストレスを抱えている中で、安らぎ、安心の場が必要とされる。本人だけでなく家族にとっても安らげ、地域にも愛され、開かれた施設が求められる。

- 障がい者、健常者区分なく、ご老人から子供まで利用して頂いている。地域の住民が楽しめる交流の場として考えている。

- 地域における障害者の差別、偏見、及び家族の無理解から来るストレスを強く受けている障害者が多く、障害をオープンにして、又気軽に服薬しながら他者と交流できる場がまず必要と考えます。

- 地域の中でありのままの自分を表現したり、自身にとっての生活のしづらさや障害についての悩みなどを話せる空間は、大切であると考える。

- 精神障害のある方は、疾患と障害と併せ持つという特性であり、(体調に波があり、不安や緊張が強い方が多い。そのような方々が利用できる場として、「安心して過ごせる場」であるということは重要なことである。安心して過ごせることから「利用」することができ、そのことが第一条件である。それから、利用を通じて「利用者間の交流、スタッフとの交流により、人に対する信頼感を高めたり、障害受容が促進されたり、コミュニケーション能力が同上したり、自身の目標を持ち、そのことに取り組めるようになったり、再発が予防されたり、様々な効果がある。

- 地域にある社会資源として、障がい者が安心して寄れる場所=居場所が、少ないのが現状。自宅、AP、GH等の他に日中過ごせる場が広がってほしいと思う。生活、相談も含めて、居場所が何か所かにあると、利用していきながら自分の思いを伝えられるかなと思う。旧地域生活支援センターの時の方が柔軟に対応できた。

- デイケアや作業所などの日中活動に適応できない外来滞留群の閉じこもりを防ぐ。

- 支援センターには多様な役割があり、これを限定できないところが特徴とも言える。○○をする場と限定してしまはないことで、安心して立ち寄れる場として、利用者のレパートリーに入ることが、活動の第1歩であるため。

- 精神障害者の方々は”行き場所がない””くつろげるところがない”いこいの場的な場所、ひきこもったりされないよう、場所を有効に利用してもらう事が大事と思われます。

- 当センターでは、病院ディケアや地域の作業所等で問題があり、通所困難となった利用者や(大きな)集団が苦手な利用者も多く集まってきます。地域の中で安心して利用できる場があることは、精神の安定にもつながる。また、支援者がいることで、困った時にはすぐに相談することができる。

- 地域生活支援の最も重要なことは、安心安全を保障することと考えているから。

- 精神障害者が利用できる社会資源が少なかった中で、授産施設、作業所とは異なった利用ができる地域生活の場であった。

- 作業所やデイケアと違いフリースペースがあることが他施設とは大きく違うと思います。

- フリースペースを中心にし、仲間作り、交流の場としている。職員も常に一名はフリースペースに配置し、自由な雰囲気の中から利用者の抱える問題を理解し、支援を進めていく。また、どこにも所属のない方で、集団生活になじめない方の居場所としても「いつ来てもかまわない、いつ帰ってもかまわない」という自由な居場所として利用しやすい。

- 利用者ご自身もそのような希望を持っておられる。また、安らぎ、安心を支援することが、本人自身の可能性が引き出せていけるのではないかと考る。

- Ⅰの具体的、スキルを身につける場は、川崎市では精神障害者援護寮がになっている。まったく分離できるものでもなく、ステップアップでもなく、行きつ戻りつの部分はあるが、基本的にはピア交流を通して、安らぎ、安心の場を保障し、それが自立した地域生活へとつながっていくという理念で運営している。

- 家族間でも病気の理解をしてくれなく、誰も自分の話しを聞いてくれない。日中家にいると辛いという人が多く安心できる場所が必要と思う。

オ:自立(自律)に向けた具体的な生活スキルを身につける場を◎にした理由

- 利用者の多数を占める統合失調症の人々が社会生活をすすめる上で、最も大きな問題はコミュニケーションをいかに円滑に行うかで、その為のスキル獲得こそが最重要と考えます。

- 当事者のSST(社会生活技能訓練)を5年間、また20年度より家族SSTを実施している。また就労講座の参加者が1回30人以上と多く、同一法人内にある就労支援センター2ヶ所と連携し、就労支援のため補完的機能を発揮しつつある。

カ:生活情報の提供あるいは利用者が必要とする情報へのアクセスを支援する場を◎にした理由

- 正確で最新の情報を提供することで、利用者の選択肢や生活の幅が広がる。その中で本人の主体の考えが生まれ、利用者自身のエンパワーメントにもつながると思われる。

- 障害、疾病を理由に自分自身で選択する機会が失われている状態にある方が多く、情報の提供により自ら生活を組み立てていく機会を保障する事が権利擁護にもつながると考えている為。

キ:当事者同士の自由な交流や仲間作りの場を◎にした理由

- 退院して孤立している対象者の社会参加を目指して活動してきた。横のつながりを作っていくのが機能としてあった。

- 当事者同志の交流、学習の場(機会)は、お互いの成長に非常に重要であると考えている。仲間がいて自分の悩みを分かち合えるという体験は、地域生活を維持していくにあたり力を入れている。

- 基本的には、交流できたり、居場所があって、そこから、各々が目標に向かってスタートしていくべきものかと感じる。まず出かけられる場所がある。そのことがセンターの大事な機能ではないかと思ったので。

- 地域生活を営む上で、居住や日中活動の場や生活スタイルが様々であっても、ふとしたときに話せる相手や一緒に楽しめる関係、他の人の生活スタイルを知ったり、情報交換したりすることで、活力を得たり、一人ではないことを実感して、生き生きと生活を送っているメンバーさんを見てきたから。

- ピアスタッフを基礎として、スタッフを含め、人と人が関わる中で、お互いに成長したり、考えていく場なので、また支え合う為。

- 当事者同志の仲間づくりの場で、一番大事なことは、仲間であることをいろいろな行事を通して理解してもらうこと。(ピアカウンセリングも含めて)

- 当事者が主体となり、自分たちが考え、希望する日中の過ごし方、支援センターの利用の方法を自分たちが中心となって行っていく。

- 人は一人では生きていけず、病気を持っている事で、自信をなくされた方が多い中で(特に対人交流 etc)、同じ病気を抱えながら生きている人との交流をすることにより、孤独感の解消や自信が得られると思うから。それが、地域で生活する上での必要な事柄であるとも考えるから。

- コミュニケーションをとることが苦手な方や、病気を周囲に理解してもらえず悩んでいる方や、病気をだれにも話せず、一人ぼっちで生活している方など…様々な境遇で生活されている人達が集い、互いを理解しあい、支えあい、互いに切磋琢磨することで、自身に自信をつけ、様々な可能性に挑戦する足がかりとなれば良いのでは。

ク:当事者と地域の様々な個人・団体との出会いや交流の場を◎にした理由

- 活動を通して、当事者同志、当事者と地域の様々な個人団体との出会いや交流の場になっているため、相談支援の中で、はたらくことの相談が多く、支援も行っているため。今後はもっと地域とともに支援センターの運営を行い、障害に対する理解を普及啓発していきたいと考えているため。

ケ:障害に対する地域の理解を呼気する普及啓発活動の場を◎にした理由

- まだまだ地域では精神保健に対する理解がないため、センターが中心となり、進めていく必要があった。しかし、これは地域性によると思われる。

コ:その他に◎をした理由

- 土地柄、居場所や通所する施設が周囲にあるため、当センターとしては個別支援、個々の利用者が各々目的をもって地域生活を継続していけることを大切に考えています。

- 個別の支援は重視されなければならないのは明白であるが、地域内の他機関との連携により、ご本人の希望に近い支援がなされていくと考えています。また、”相談”という性格上、支援センターの内部のみで処理されることが多く、独断と偏見を招くおそれもあります。必要に応じて、より多くの機関と連携しながら、相互支援を行っていくことが重要だと考えています。

- 安心する場、仲間との出会いの中で、その人自身が持っている力を見出し、表現していくことが、日々生活する中でとても大きな支えになっていくため。

旧精神障害者地域生活支援センターにおける役割や機能として、最も重要な事業は「地域の中の安らぎ・安心の居場所としての場」87か所(69.0%)であり、その主な理由として、「相談の場とサロンが併設されてことにより関係性がつくりやすい」、「不安、心配ごとをいつでも相談できる場」、「安心感」、「本人が安心して地域生活が送れる」、「気軽さ」などがあげられていた。

ついで多かったものが「身近な、顔の見える関係性の中での相談の場」80か所(63.5%)であった。その主な理由として、「生きがいつくりの場」、「環境つくり」、「家庭以外の場」、「孤立を防ぐ」、「自信を取り戻し、生きる希望を見いだせる」などであった。

ついで上記以外に重要なものとして、「当事者同士の自由な交流や、仲間作りの場」が68か所(54.0%)であった。その主な理由として、「当事者同士の交流によって、自分の悩みを職員以外の仲間と分かちあえる」、「目標をもつことができる」などがあがっていた。

運営主体種別ごとの差はなかった。

上記の旧精神障害地域生活支援センターは「~場」を中心とし、その「~の場」を媒介し、不安、悩みなどをいつでも「相談」できるような関係性を構築し、さらに「~場」を利用するものと同じ場を共有することで、新たな関係性という、いうならばエンパワーメントの構築を担っている。

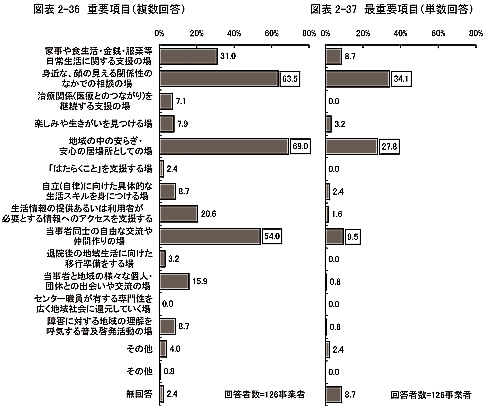

(2)重要な地域活動支援センターのプログラムや活動メニュー(問12)

(1)の事業項目をさらに下記プログラム等に置き換えた場合、地域活動支援センターのプログラムや活動メニューとして、どのようなものが重要だとお考えですか。(当てはまるもの上位 3 つに○)

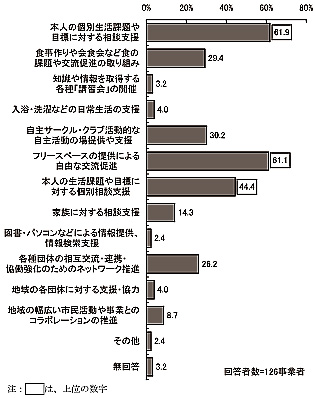

図表 2-38 重要な地域活動支援センターのプログラムや活動メニュー(複数回答)

図表 2-38 重要な地域活動支援センターのプログラムや活動メニュー(複数回答)の内容

上記の事業を新体系事業である地域活動支援センターのプログラムや活動に置き換えた場合、どのようなものが重要であるか聞いてみたところ、「本人の個別生活課題や目標に対する相談支援」が78か所(61.9%)、「フリースペースの提供による自由な交流促進」が77か所(61.1%)、「本人の生活課題や目標に対する個別相談支援」56か所(44.4%)であった。

精神障害の地域生活支援に必要なものとして、個別を中心とした相談支援事業と対人関係の交流の場としてのフリースペース事業という、2つの事業を一体的に運営するという重要性が、改めて確認された。

3.現在の事業内容

(1)現在の事業内容(問13)

貴事業所で行っている事業について、以下の要素(項目)~国・自治体の設置基準の読み取りによる事業要素の設定~の中で該当するものを記述してください。また、法制度の変化により新たに開始した事業については右欄に○をつけてください。

図表 2-39 現在の事業内容

| 記載事業所数※ | 法制度の変化により新たに開始したと回答した事業所数〔★〕 | |

|---|---|---|

| ア:創作活動 | 96 | 15 |

| イ:生産活動 | 55 | 13 |

| ウ:社会との交流促進 | 98 | 7 |

| エ:相談支援 | 104 | 23 |

| オ:福祉及び地域の社会資源との連携強化 | 99 | 20 |

| カ:ボランティア育成 | 75 | 9 |

| キ:憩いの場の提供 | 93 | 2 |

| ク:普及啓発 | 95 | 7 |

| ケ:セルフヘルプ活動 | 63 | 9 |

| コ:その他 | 90 | 27 |

※:特になしなどと回答した事業所はカウントしていない

★=法制度の変化により新たに開始した事業

事業内容として多かったものが、相談支援が104か所、福祉及び地域の社会資源との連携強化が99か所、社会との交流促進が98か所の順であった。

さらに新規事業として始めたものとして、その他が28か所、相談支援が23か所、福祉及び地域の社会資源との連携強化が20か所であった。

相談支援が多いのは、国が示したⅠ型事業として一体的に運営しているところが多いためと考える。

ア:創作活動(96件)

- 「女性のつどい」「サークル活動」などを通して利用者の要望にそった活動をしている

- 「木曜日の会」毎週木曜日創作的活動を行う、食事づくりの日 ★

- 書道、ペン習字、軽作業

- Dケアを通じ教養、芸術、体力作り、余暇利用、親睦、交流、工作、手芸、食物の育成等を目的とした活動や日常社会生活上の知識取得のための講座、研修

- PC講座など

- SST、表現活動(詩歌療法、カラーリングマンダラ、コラージュ技法)

- アート教室、ものづくり教室

- アトリエ活動…趣味の工芸品など、さをり…さをりの作成体験

- エコクラフト、手芸などの創作

- お菓子作りや小物作り等 ★

- お助け講座として月一回程度、簡単な調理、お菓子作りを行っている

- カラオケ、座談会、絵画教室、夕食会など利用者同士のサークル、活動の側面的支援、パソコンなどの各種講座開催

- クッキング、フラワーアレンジメントなど

- クッキング教室 ★

- クリスマスリース作り、手芸、など

- クレイクラブ

- コスモスの会(茶話会)、昼食お菓子作り、ビーズ作り など ★

- サークル活動

- サークル活動、ものづくり、スポーツ、季節行事等。各月1回ずつ

- サークル活動(利用者主体活動)

- トールペイントや手工芸などの作業

- パソコン教室、園芸教室、絵画教室、おかし作りなど、料理教室 ★

- パソコン教室の開催

- パッチワーク

- パッチワーク

- フラワーアレンジメント教室

- フラワーアレンジメント他

- ペーパークラフト、料理教室、パソコン教室、コースター作り

- ボールペン習字(ボランティア教師)、絵画教室(当事者が先生)、茶道教室(ボランティア教師)

- ものつくりサークル 食事会

- 囲碁、将棋サークル、カラオケ、ビデオ上映会

- 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験もしている。買物・外食等の体験もしている ★

- 園芸サークル

- 園芸教室等

- 家族SST(社会生活技能訓練)の実施 ★

- 華道教室、音楽クラブ

- 絵てがみ、手芸教室等カルチャー教室、利用者の特技を生かした個別創作活動

- 絵画、書道等の創作活動を行っている

- 絵画、創作活動:毎週(月)13:30~15:00 絵画、工作、陶芸など希望者が参加。 楽しいクッキング:第1(水)、月1回、当日参加メンバーで打合せ、買物、調理

- 絵画、昼食会、編物、手芸、カラオケ

- 絵画・調理・パソコン

- 絵画教室

- 絵手紙、紙粘土の教室等

- 絵手紙教室、習字教室、パソコン教室、調理実習など

- 各種サークル活動

- 各種プログラムの実施…ビーズ細工、押花、籐細工

- 各種講座を行っている。PC、料理等、日常生活スキルの向上を目的としたものや、資格取得、体力作り等を行うものも取り入れている

- 簡単料理の会

- 希望する利用者による食事準備への協力

- 既存事業

- 機関誌の封入作業(月1回)

- 行事や各種のクラブ(将棋、マージャン等)活動 ★

- 刺繍教室、掲示物等の創作ボランティア、クッキング

- 市、生活訓練事業

- 社会復帰施設があるため、その施設で提供している

- 手芸

- 手芸、パソコン、ビデオ、カラオケ、昼食会、菓子作り

- 手芸、陶芸など

- 手芸、縫物、レザークラフト

- 手芸、料理教室、習字、絵画等

- 手芸サークル、散歩サークル、PCサークル、映画サークル、ガンプラサークル

- 手芸や編物

- 手芸教室 ★

- 手芸教室、食事会 ★

- 手工芸(ブローチ、キャンドル、グリーティングカード作成他)

- 手工芸等

- 従来の支援センター業務

- 書道、絵画、クリスマスカード

- 書道、絵画、料理教室

- 書道、茶道

- 書道、木工、絵手紙、華道を月 1 回ずつ実施、パソコン・ビデオ鑑賞、園芸など随時

- 焼きたてのパン&喫茶パレットの店舗運営、クロネコヤマトメール便事業 ★

- 食事会、茶話会、ビデオ鑑賞会、調理実習、大掃除、各種講座(パソコン、就労支援等)

- 生け花教室、切り絵教室、絵画教室、編み物教室、手芸教室、楽音クラブ

- 生花、合唱、スポーツ

- 創作クラブ、夕食会 ★

- 太極拳、お茶、ヨガ、料理、絵画 ★

- 太極拳講座、外出によるレクリエーション活動、就労希望者によるグループ活動

- 地域活動支援センター

- 昼食会、夕食会、手工芸、絵画、バンド、ソフトバレーボール、散歩等

- 調理、お菓子づくり、手芸

- 通信づくり、料理づくりなど

- 貼り絵製作、ペーパークラフト、押し絵、流木アート ★

- 陶芸教室 ★

- 動物のお棺作り(3ヶ売れました)、スイーツ、作品作り

- 日常生活支援事業(入浴・洗濯サービス、生活情報の提供、朝食サービスの実施、くらし支援の実施、同行・送迎・訪問サービスの実施、 パソコン教室の実施)

- 日中生活支援事業 茶話会、パソコン教室、発送作業、施設利用

- 年に2回、展示をすることを(地域の喫茶店や図書館)目標にテーマを決定して、創作に入る

- 粘土細工などを行う(職員講師)

- 毎週1回のデイケアや毎月の行事などにおいて、文化祭作品の創作活動、またセンターの位置する町内会住民招待の感謝祭に向けて活動する

- 木工、書道教室、料理教室

- 余暇活動として絵画、書道、手作り石鹸、ポエム作り

- 利用者ミーティング、レクリエーション活動(温泉、カラオケ、誕生会、おやつの会、料理、買い物、ドライブ、パークゴルフ、ボウリング、ゲーム等)

- 料理プログラム、お菓子作りプログラム、パソコン教室、ギター伴奏に合わせて皆で歌うプログラム、テニス

- 料理活動(週1回)、手芸等(不定期)※何か活動しなければ過ごせない方のために用意してある

- 料理教室、園芸教室、押し花教室等

具体的な内容としては、書道、手工芸、絵画、陶芸、パソコン、パッチワーク、フラワーアレンジメントなどの教室型のものが多く行われている。

また、料理、SSTなどの日常生活にそったものや、カラオケ、バレーボールなどのレクリエーションなども行われていることがわかった。

イ:生産的活動(55件)

- ミニ作業 ★

- 畑作業、花栽培

- イベント的活動(職員・ボランティア指導の小物作り、食事、菓子作り等)

- エコ封筒作り ★

- グループ等による企業や地域における請負作業に関する依頼の取次調整及び参加者の状況把握、事務処理を含む全般的な支援

- ゴム製品加工、和ぞうりクリーニングなどの受注

- タオルの袋づめ、わりばし入れ ★

- トイレ清掃体験(1日 1時間程度 6,000円/月位)週 2~3日の労働

- パソコン、料理

- パソコン教室、料理教室等 ★

- パソコン講座(就職及び日常生活の豊かさを目指して)

- ビーズによるアクセサリー作り(講師あり)

- ボランティア活動として古切手整理を皆で行う

- メンバー、ボランティアを中心とした農作物の収穫栽培を行うプログラム

- 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験もしている。買物外食等の体験もしている ★

- 園芸

- 園芸サークル、バレーサークル

- 楽音クラブでの作曲、CD作り

- 企業よりの内職、メール便委託配達

- 既存事業

- 喫茶、配食サービス…就労支援事業所がセンター内で運営 ★

- 喫茶活動

- 訓練活動への体験的参加

- 軽作業、就労の準備訓練 ★

- 作業訓練 ★

- 作品の販売

- 紙袋の組立て作業、チラシいれ

- 社会復帰施設があるため、その施設で提供している

- 手芸、石けん作り等

- 就労の場所の視察も実施しているが、20年 6月より同一法人内の就労支援センターと連携補完的機能を発揮

- 就労移行事、就労継続(B型)

- 就労訓練のプログラム(週5回)

- 内職作業(図書館のフィルムコート作業、情報誌の配達、リサイクル業務) ★

- 就労継続支援B型、就労移行支援事業 ★

- 就労支援

- 従来の支援センター業務

- 焼きたてのパン&喫茶パレットの店舗運営、クロネコヤマトメール便事業

- 植木作り

- 生産活動(内職)、花咲会(園芸) など ★

- 石鹸作り、玉ねぎ茶作り等

- 調理実習、パソコン教室など

- 当事者会活動の中で、製作した作品等の販売

- 陶芸教室

- 内職

- 内職 ★

- 内職作業

- 内職作業

- 入力作業など

- 農耕作業、内職作業 ★

- 不定期だが機関紙等の発送作業

- 併設の施設や他の施設へ当事者と見学して支援している

- 弁当の委託販売

- 木工、草履作り、スリッパ作り

- 利用者の喫茶業務の機会の提供、農園作業(月2回程度)

- 料理やお菓子作りなど

具体的な内容としては、作業を実施しているところが多く、内職作業や、喫茶、石鹸などの自主製品、トイレ清掃などの役務などである。

また作業活動の方法としては、就労継続支援事業などの他の障害福祉サービス事業所との作業連携をとっているところもあった。

ウ:社会との交流促進(98件)

- 「ころーれふれあいの日」地域の人との交流

- ふれあいフェスタ(カラオケ大会、夕涼み会、ゲートボール大会、新年会)の実施、施設貸し出し、陶芸工房の実施

- 他機関が開催する行事への参加、社会見学、日帰り旅行

- イベント開催(お祭り)

- オータムフェスティバル(収穫祭)の開催

- おでかけ、スポーツサークル

- お花見会:4月、近隣の公園等で、ゲーム、お花見弁当を楽しむ。夏祭り:8月、メンバーと共にバザー出店、ボランティアとしての協力してくれるメンバーあり。ボランティア講座:地域で実施されるまつり

- お祭りの参加 ★

- カラオケ、ボーリング等、地域での活動

- カラオケ大会、バーベキュー大会

- コンサート、新年会、クリスマス会

- サークル活動。地域行事への参加

- しめなわ教室の開催

- スポーツ交流会、余暇(旅行)計画、障害者の理解を深める研修会の開催

- バザー

- バザー、コンサート等の開催、地域のイベントへの参加

- バザー、ソフトバレーボール

- バザーやイベントの協力

- バザー参加

- バザー等への参加(地域行事への参加) ★

- バス旅行、祭り等の行事

- フリースペースでの交流

- ふれあいフレンド文化祭開催、民生委員等とのグラウンドゴルフ大会、地域行事参加

- ふれあい通信

- ボランティア(学生、一般)に入ってもらうことで交流の一部となる。地域の行事への参加 etc も心がけている、又、自らもボランティアとして清掃活動 をしていく ★

- ボランティアさんとの交流日 年に2回実施。1.海水浴 2.グラントゴルフ

- ボランティア会主催の「がんばれ自分作品展」への展示アピール、社協主催の福祉祭りへの展示とアピール

- ボランティア活動(車イスみがき)(地域みまわりパトロール隊)夏祭り。小学生工作教室。絵画教室、生け花教室、市民祭りへの参加。福祉まつりへの参加

- ボランティア活動や地域のイベントへの参加

- もちつき大会、ボーリング大会

- ヨハネ祭(地域の人を招いて夏祭)、一七会(地域バザー)への参加

- 一般のボランティアの方も一緒に外出(温泉や水族館)している

- 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験もしている。買物外食等の体験もしている ★

- 映画、花見、プール、バレーボール大会、クリスマス会

- 夏祭り等地域イベントへの参加

- 家族の集い、公開セミナー、各プルグラムへのボランティア導入

- 歌のグループによるコンサートへの出演

- 外出行事 地元社協主催のイベントに模擬店で参加

- 外出支援、外食、買物支援、県主催のスポーツ教室等のイベントに参加

- 各種クラブ活動、プログラム活動、家族教室

- 既存事業

- 季節行事での地域交流

- 喫茶の運営、ふれんどりぃぷらシアターの実施 ★

- 喫茶店の営業とギャラリースペースを活用し、地域の方々に絵画等の展示をしてもらっている

- 居場所として提供している憩いの場を通して地域の住民やボランティアとの交流を図っている

- 区民まつり参加

- 軽スポーツ、障害者の体育祭

- 芸術・文化活動、スポーツ交流

- 交流会

- 行事

- 行事の開催

- 講演会 ★

- 高齢者施設の慰問(カラオケ)、地域行事(夏祭り、芋煮会等)や駅前商店街のイベントに参加交流を通じて「社会との交流促進」を実施

- 市消費者協会主催のフリーマーケットに利用者や家族と共に参加

- 市内各団体との交流、スポーツ大会等

- 施設、フェスタの開催、社会参加促進事業

- 商店街行事への参加、福祉まつりでのボランティア(ゲームコーナー・子供対象)

- 上記ぱれっとの店舗での街角ふれあいコンサートの実施

- 図書館、映画館等へのお出かけなど

- 他区の支援センターとスポーツ交流を行った

- 他施設と合同で、地域に対して理解をもとめるためにお祭りなどを行っている

- 他施設と合同行事の開催年2回、福祉祭りへの参加(一般市民との交流)

- 地域でのイベント等(模擬店等)

- 地域で開催されるイベント、お祭りに参加(出店することもある)

- 地域との交流会、まちのお祭り参加(踊り参加)

- 地域ネット主催、美術展への参加、落語主催

- 地域のイベント、学習会に利用者と共に参加、事業所内で、地域の方の参加を求めて、一緒に活動する

- 地域のイベントや交流会の企画、参加

- 地域のまつりに参加

- 地域交流事業としての作業所全てがあつまるスポーツ大会

- 地域の祭りへの参加等

- 地域の福祉まつり等の行事への出店、参加、所外レクリエーションと等を通じての施設等の見学、社会資源の利用

- 地域居住者への食事、健康管理、就労等の支援

- 地域交流バザー

- 地域交流は重要な 1 つであるが地域住民とは無論、小中学校との交流をふやして行きたい

- 地域交流や活動を主とした、地域やセンター行事及び活動への参加、呼びかけを行う

- 地域交流活動(月1回) 初詣、いも掘り、グランドゴルフ、クリスマス会等

- 地域交流行事の実施(地域住民、当事者との交流の場) ★

- 地域行事での影絵上映、子育てサークル行事の共催(会場提供)

- 地域行事への参加(バザー、イベント)

- 地域行事参加

- 地域行事参加、作業所製品販売

- 地域大掃除、祭りの参加

- 地区社協との交流事業、各種バザー、音楽グループの発表

- 地元の祭り、文化祭への出店

- 地元の祭りへの参加(年1回)、家族相談会(2カ月に1回)

- 地元の町民祭に参加し、地域住民との交流及び理解に努めた、地元住民に声かけ、料理教室等

- 昼食会、パソコン教室

- 昼食会、夕食会、季節行事、カラオケ大会などのレクリエーション、等、地域住民参加型レクリエーション等

- 朝市、納涼祭、家族会との交流

- 町内の夏祭りにボランティアとして参加。田植え経験、地域行事への参加。他の社会復帰施設等との交流会

- 入院患者の社会生活体験(交流会、生活支援) 自助グループ(断酒会)活動支援

- 年2回の管内在宅障害者の全体交流(60~70名)を設定し、ボランティアや地域民生委員にも参加を呼びかけ、交流の場を設定する。又、市内の自主サークルをセンターに呼び、発表、交流している

- 買物支援、地域当事者・支援者の集い

- 保健所、家族会のあどへの講師派遣、地域清掃など地域の祭りに参加、施設の祭りに地域の方に参加、廃品回収、資源ごみ、リサイクルBOXの設置

- 法人主催のイベントや地域行事の参加を通じ、地域住民との交流を図る

- 民謡流し、新年会、海岸清掃、地域ウォーキング

- 落語講演会、雪祭り見学、温泉入浴、バーベキュー、海水浴、紅葉狩り

具体的な内容としては、地域行事への参加(例えば、お祭り、スポーツ等)、自主イベント(例えば、バザー、コンサート等)の開催を行っているところが多くあった。

エ:相談支援事業(104件)

- 24時間電話相談・面接※訪問を新事業とした ★

- 24時間電話相談・来所相談・個別支援会議

- サービス利用計画作成 ・居住サポート支援事業、自立支援協議会 ★

- 面接、訪問、電話による相談、退院促進支援事業

- 来所者、市役所窓口への相談依頼者との面接相談(時間を決めた後、市cwと)

- 退院支援、在宅障害者への訪問支援(サービスにつながっていない方を中心に)

- 電話相談受付 など ★

- 24時間電話相談

- 三障害と児童、認定調査、サービス計画

- 5市6町よりの委託 ★

- AM10:00~PM5:30 相談電話受付、FAX、メール相談。訪問相談。ケアマネジメント事業(新) ★

- TEL、来所、訪問等による相談支援、会議調整、受託市町村も度口へ出向いての出張相談 ★

- TEL相談、面接、来所相談、訪問同行など

- TEL相談、面談、訪問

- ケアマネージメントによる相談支援

- ケア会議、ケア計画書の作成

- サービス利用計画案作成、サービス利用計画案作成モニタリング3名の相談支援専門員をおき対応している ★

- 委託相談、指定相 ★

- 一般相談、指定相談 ★

- 一般相談、指定相談支援事業

- 一般相談事業、指定相談支援事業 ★

- 一般的な相談から障害に関する専門的なものに至るまで、幅広く相談に応じ、社会生活を安定充実できるように支援する。また、地域生活に自信が持てる様にエンパワーメントの視点を持って関わりを持つようにする

- 家族相談員による相談会、夜間電話相談、サービス利用計画作成、モニタリング、ケア会議 ★

- 開催日、月~金 時間 8:30~17:00、面接、訪問、電話 月~金 17:00~21:00、土 8:30~17:00

- 各区より依頼があれば認定調査、サービス利用計画の調整、定期的訪問、ヘルパー派遣事業所とのケア会議、自立支援協議会等 ★

- 活動センターに参加している人たちの個別相談にのっている

- 継続的相談、指定相談(サービス利用計画作成)、退院のための相談支援

- 健康相談、ピアカウンセリング、就労準備相談、家族相談、生活相談(電話相談) ★

- 圏域の総合相談窓口への派遣など

- 個別による相談等

- 個別の相談支援、支援計画作成とモニタリング、サービス利用計画作成対象者への支援、グループホーム、ケアホーム入居者への支援

- 個別相談

- 個別相談(定期、不定期)の実施

- 個別相談、個別支援、退院促進

- 個別相談支援(ケアマネジメント) ★

- 個別対応、地域生活移行支援、ピアカウンセリング

- 個別訪問、電話・来所相談

- 甲府市及びその他契約市町村の方々への相談援助支援

- 三障害の相談を受け入れており、今年は制度を移行するための認定調査についても積極的に実施した

- 市より委託 ★

- 市町村デイサービス、家庭訪問、個別面接などの支援 ★

- 市町村との委託相談支援事業

- 市役所窓口相談(週一回)、三障害合同相談会(週1回) ★

- 指定事業者として対象者をケアマネジメント、市より認定調査を委託

- 事所面談、訪問面談、同行支援、退院促進

- 自立支援協議会への参加及び提言、ケアプランの作成、生活全般に関わる一般的相談等

- 自立支援協議会事務局員 ★

- 週2日総合相談室での対応 2ヶ月に3回他町での対応 電話、訪問、面談 認定調査、サービス利用計画作成等

- 従来の支援センター業務

- 障害のある方の福祉に関する様々な問題について利用者からの相談に応じている。

- 随時、担当制で実施

- 制度、手続き、機能利用の支援、生活課題の相談

- 生活(経済的、対人関係、住居など)就労の相談・支援、家族相談

- 生活相談、施設・サービス等利用相談、就労相談、健康相談、年金等制度利用相談、心理的・情緒的相談等

- 精神障害者のケースワーク、その他

- 専門相談支援員の配置 ★

- 相談に応じ必要な情報提供を行っている

- 相談支援、サービス利用計画作成 ★

- 相談支援センター

- 相談支援をしている

- 相談支援事業所、定例会(月1回、2市町村)

- 相談支援専門員を配置し、原則三障害の方の生活上の相談支援を行っている

- 相談受付、出張相談

- 退院促進事業を県より受託している。随時、来所・TEL相談、訪問

- 退促と連携

- 知的、身体については専門機関から職員派遣してもらう

- 知的、身体障害、相談支援事業者、介護保険事業者との連絡調整

- 地域生活支援事業の委託(地域活動支援センターⅠ型事業) ★

- 地域的6か所の事業所(内精 2、身 2、知 2)に委託、又障害程度区分認定調査についても委託を受けている。基本、身体、知的、精神に対する一元化は相談支援。地域性、専門性によって個別に対応

- 定期面接(随時面接)

- 電話、面接、訪問

- 電話、面接、訪問(利用者、家族等)

- 電話、面接、訪問による相談

- 電話、面接による相談、必要に応じて訪問、同行にて対応

- 電話、面接及び訪問による服薬、対人関係、公的手続き、日常的な問題、個人の悩み、不安の解消を図るための指導・助言をした

- 電話、面談、巡回、訪問等で悩み、不安、服薬、経済面、対人関係等の日常生活上の問題に専門機関の紹介、助言、指導を行う。公的手続き、各種制度、社会資源の利用、申請、サービスの利用、相談、助言、アセスメント、支援計画、モニタリング、ケース会議を行い支援する

- 電話、来館利用者との面接相談もあるが、できれば、相談事業と地域活動支援とは別々に実施が望ましい

- 電話、来所、訪問、メール相談 同行、訪問、代行支援

- 電話や面談による個別相談

- 電話支援、相談、面接、同行、訪問

- 電話相談、面接、手続き等に同行

- 電話相談、面接相談

- 電話相談、面接相談、訪問(委託相談支援事業)

- 電話相談、面接相談、訪問、同行等

- 電話相談、面接相談、訪問相談

- 当センター利用は先ず、相談から「何を困っているのか」そして「どうしたいの」を支援。サービス利用計画に基づく支援も実施

- 当事者相談、家族相談

- 同行支援等(ハローワーク、就労移行支援事業所、その他の事業所等)

- 日常生活相談

- 日常生活相談

- 年金、作業所等への同行訪問

- 福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活能力を高めるための支援

- 別事業所でケアマネ、相談等を行っている ★

- 訪問、外来時等による日常生活全般の各種相談支援、助言指導、福祉サービスの情報提供

- 訪問等 電話相談、面接相談

- 訪問面接、電話相談 ★

- 面接、電話による相談業務

- 面接、訪問、電話

- 面接相談、電話相談、メール・ファックス相談

- 来所、電話、面談による相談

- 来所・電話相談、出張・訪問相談

- 精神保健福祉専門相談(市障害者センターへの出向)

- 来所相談、電話相談、各種同行支援、訪問、金銭管理

- 来所相談、電話相談、訪問など

具体的な内容としては、相談支援事業と同様に電話、来所による相談をメインとしている。先の国が示すⅠ型事業と一体敵に運営していると考える。

オ:福祉及び地域の社会資源との連携強化(99件)

- コーディネート・同行支援・ネットワーク作り

- 障害関係者連絡会議 ★

- 地域自立支援協議会への参画、各市町との調整会議、関係機関の開催する会議等への参画等★

- SST研修会、ピアカウンセリング、障がい福祉講演会

- アパート情報収集、業者との連携 ★

- ケア会議(参加、主催)、自立支援協議会

- ケア検討会

- ケースカンファレンス、自立支援協議会、精神障害社施設連絡会

- ケースカンファレンス等

- ケース会議、ケア会議、自立支援協議会(新)、施設連携会議の立ち上げ ★

- ケース会議、協議会、定期会議

- ケース会議の開催など

- サービス利用計画支援によるケアマネジメントの導入により、また三障害共通となったことで他障害の相談支援機関や福祉サービス事業所と連携を密に取るようになった。 ★

- さっぽろこころの健康まつり

- ネットワーク会議(相談支援事業)

- ネットワーク会議への参加

- バリアフリーのど自慢大会

- ハローワークと連携し、ジョブガイダンス事業 ★

- ヘルパーとの同行訪問、センター主催、圏域内スポーツ、作品展による交流

- ボランティアグループのミーティング

- 医療機関への同行支援、公的申請等の同行・代行支援

- 家族関係者との連絡調整、個別支援会議の開催・参加

- 沖縄県PSW協会事務局サポート、沖縄県障がい者支援事務所連絡協議会事務局

- 街美化活動への参加

- 各機関との連携会議に参加

- 各区(主には中原区・高津区)自立支援協議会への参加 ★

- 各施設等の会議、市町村、自立支援協議会、その他公的会議等の参加、提供等

- 各種会議、協議会への参加

- 各種会議への参加

- 各種連絡会での情報交換

- 各種連絡会の開催

- 管内障害者自立支援協議会の組織に位置づけられ、地域生活支援部会員として在宅障害者への訪問相談など行政及び関係者と連携を図っている

- 関係機関見学、関係機関(他施設)との交流会 など

- 関連施設行事への参加や交流

- 区主催のイベントに実行委員として参加、区内関係機関連絡会に参加

- 区役所、包括支援センターとの連携

- 圏域、市内のセンターとの集まりを持っている(会議、研修、企画、開催)

- 精神のみ又他障害合同、市も入っての集りと複数行っている。 ★

- 個別支援会議を開催し、決定内容を実施してゆく中での連携強化 ★

- 交流会の実施、自立支援協議会への協力

- 甲府市を含む2市1町自立支援協議会への参加

- 行事への参加

- 行政機関をはじめ関係機関とネットワークをつくり定期的に会議を開催、ネットまつりを実施している

- 合同ネットワーク会議、家族会等における情報の交換、提供、関係機関のネットワーク等における各種会議、研修にて社会資源の開拓、改善を図る。又医療福祉のサービス事業所や企業と連携、連絡、調整を行う

- 困難ケースに関して定期的な連絡調整会議の開催、東住吉区、平野区、地域自立支援協議会への参加、南部地域(大阪市内)就労支援ネットワ-ク参加

- 市、障害者協議会加盟 障害者自立支援協議会事務局

- 市関係主催会議に出席、当事者会、家族会、ボランティア団体等の定例会に出席

- 団体に加入。勉強会の会を立ち上げる

- 市障害者センター、市役所障害各係との連携、関連部署との業務連絡会(ケース検討等)の実施 ★

- 市精神業務連絡会、一般相談連絡会、地域精神保健福祉連絡会議等に出席

- 市町村デイ・ケアへの協力

- 施設見学会 ★

- 自立支援協議会

- 自立支援協議会、精神ネットワーク会議 ★

- 自立支援協議会、地区部会 ★

- 自立支援協議会の運営、退院促進事業

- 自立支援協議会への参加 ★

- 自立支援協議会や地域ケアネットワーク会議等(高齢者分野との連携)

- 自立支援協議会を通じて、区役所福祉部、区社協、他の事業所とケース検討会、学習会を行う ★

- 自立支援協議会事務局 ★

- 自立支援協議会等のネットワーク会議

- 社会資源の開拓も含めネットワークを強化

- 社会資源見学等

- 就労事業所等への訪問

- 従来の支援センター業務

- 昭島市障害者(児)ネットワーク加入、昭島デイサービス「グループモモ」に参加、「家族の集い」共催

- 障害者、地域支援者協議会

- 精関連(作業所、市、保健所、病院、多摩総、支援センター)、三者会(保険所、多摩総、障害福祉課、支援センター)

- 精神障害者のためのヘルパー講習会 ★

- 精神保健福祉に関する事業所など行政との会議に月1回

- 西区障害者児ネットワークそよかぜ

- 相談支援を行っていく際に、他の関係機関と連携し行っている

- 相談支援事業所連絡会、ホームヘルパー派遣事業対象者の調整会議

- 相談支援事業所連絡会、自立支援協議会の開催協力を行っている ★

- 他の相談事業と一緒に市の窓口で相談を受けてる

- 他作業所との交流行事(年間6回)

- 他施設との交流及び他社会資源との訪問等により情報交換会議・研修会等に参加

- 他事業と合同で相談会を実施

- 退院促進事業 ★

- 卓球大会

- 地域の関係機関や事業所間で行われる会議への参加や合同のレクリエーション大会の実施など

- 地域の行事に作品を出展している

- 地域の高齢者施設の連絡会議に参加、利用者が通所している事業所や職場とのケア会議開催、“地域生活をより豊かにするために”事業への参加

- 地域交流事業、他施設との交流会、祭、音楽会、運動会、クッキング講座、クリスマス会

- 地域向けおまつりの開催、各種会議への出席、地域生活支援ネットワーク会議の開催

- 地域施設、関係機関との協議会、ネットワーク、集い等への参画、参加、相談支援、サービス管理に関する研修会等の運営への参画

- 地域自立支援協議会への参加

- 地域自立支援協議会への参加

- 地区社協との協働での交流事業、障害者職業活動との連携

- 地元の祭りへの参加

- 町内会への広報活動や、介護保険事業者とは情報交換やケース対応を行っている

- 定例会

- 当事者団体。家族会等への活動場所の提供。個別支援会議の実施

- 特に、保健所や福祉事務所、社協…などとの連携は盛んである

- 病院、他施設との情報交換等

- 福祉団体、民間とのネットワーク会議

- 福祉-東部部会の事務局として連帯強化の実施。スポーツを通じて交流をはかり連携強化

- 法人が自立支援協議会の事務局を担当しているので、十分に連携が可能 ★

- 連絡調整、ケア会議の開催

具体的な内容としては、地域自立支援協議会が多くあった。その他としては、個別支援会議、相談支援、就労支援、精神保健福祉などのネットワーク会議等があることがわかった。

しかし個別支援を行う上では、ネットワークや連携は重要であるが、行っていない事業所もあることがわかった。

カ:ボランティア育成(75件)

- 『こころのボランティア教室』年1回 ★

- ボランティア養成のための講座開催、育成したボランティアのフォロー、スキルアップのための講座等 ★

- ボランティア連絡会、研修会

- こころすこやかボランティア講座

- サークル講師等受け入れ、イベント

- パソコン、書道、絵画、ヨガ、料理教室など及び受け入れ、日常生活を豊かにするするプログラムを行うぶがボランティアの育成が必要である。

- プログラム、行事に共に参加してもらう、プログラム講師の依頼、体験ボランティアの受け入れ。

- ボランティアコーディネート事業(ボランティア講座、ボランティア研修会の実施)

- ボランティアスクール(社協)への協力

- ボランティアの受け入れ、ボランティア講座の開催

- ボランティア育成への協力(保健所主催)

- ボランティア教室等

- ボランティア講座

- ボランティア講座

- ボランティア講座、ボランティア交流会、研修

- ボランティア講座、ボランティア交流会、日常的なボランティア活動の場の提供 ★

- ボランティア講座においてセンターの紹介を行い、ボランティア及び看護学生、専門学校生の受け入れを行い、地域におけるセンターの役割を学んで いただいた。

- ボランティア講座の開催

- ボランティア講座の実施、ボランティアサークルとの懇談会、研修など

- ボランティア講座の実習生の受け入れ

- ボランティア講座への参加と講座生の受入れ

- ボランティア講座を開催している、傾聴ボラとしてプログラムに参加。

- ボランティア参加の呼びかけ

- ボランティア養成講座 ★

- ボランティア養成講座、行政との共催

- ボランティア養成講座の講師、ボランティアセンターの設置

- ボランティア養成講座への協力

- ボランティア連絡会(月1回)、ボランティアによる配食交流(週1回)

- メンタルヘルスボランティア友の会

- レクリエーション等への参加。講座や陶芸教室の講師として招く

- 育成のための講習は実施していない、施設内でのボランティア希望者については個別に対応

- 育成は困難な面があるが、実習生等で協力してもらえる人にレクリエーションに手伝ってもらっている

- 家族教室の開催、ボランティア連合会(社協)への参加 ★

- 海岸、清掃活動(年1回)、資源ゴミの回収作業(できることから協力してもらっている

- 各活動への講師依頼、学生の受け入れ など ★

- 各種行事へ参加し、その活動支援、他機関との共催による養成講座

- 学生ボランティア育成、社会人ボランティア(パソコン指導、合唱団活動)の協力受け入れ

- 学生や地域住民に障害のことを理解してもらう

- 関わる上での必要な研修、実習、普及啓発等を行う

- 希望者(ボランティア)の受入

- 宮古圏域(5市町村)で 2ヶ所実施

- 月に1回、ボランティア主催による会議がある

- 月に1回ボランティア交流会の実施 ★

- 行事(食事会、クリスマス会、日帰り旅行)に協力していただく

- 行事、レクリエーション等への参加要請

- 行事への参画←ボラの呼びかけ

- 行事等のボランティア参加、ボランティア講習会講師

- 行政共同の活動

- 市社会福祉協議会主催によるボランティア講座の実習受入れ

- 市内センター、授産施設等との合同ボランティア講座開催と企画

- 市内のボランティア団体よりボランティアの受け入れを行っている

- 施設事業に対して町保健師と連携し、参加の呼びかけをし、行事を通して利用者との交流を図った。ボランティア団体の見学の積極的受け入れ

- 視覚障害者ガイドヘルプ講座 ★

- 実習に来られた方がボランティアとして

- 実習の受入れ

- 実習生等の受け入れ

- 社会福祉協議会のボランティア養成講座に協力

- 社協夏ボラ受入れ等

- 場(活動)の提供

- 新たにではないが、ボランティ懇談会を開催してきた。H14年、開設当時より

- 精神ボランティアグループがあり、会員増に協力したり、交流で理解

- 精神保健ボランティア講座受講者実習受入れ

- 精神保健福祉ボランティア講座の開催

- 精神保健福祉ボランティア講座の開催

- 精神保健福祉ボランティア講座企画に参加

- 精神保健福祉ボランティア養成講座を開講し、その後のボランティア定着、相談にものっている。

- 誕生会、夕食会食事作り、傾聴ボランティア

- 地域のボランティア団体(精神保健ボランティア)、社協と協力して、ボランティア養成市民講座を行う ★

- 地域住民や地元大学生をボランティア登録して頂き、行事や活動に参加

- 当センターの職員が必要に応じて研修や交流会に参加している

- 年1回の精神保健福祉ボランティア養成講座の開催 月一回の定例会

- 保健所ボランティア講座への協力、ボランティア希望者の受け入れ

- 養成講座

- 養成講座

- 養成講座、ボランティア定例会の運営

具体的な内容としては、精神保健福祉に関するボランティア養成講座が多くあった。

またボランティアの受け入れを実際に行い、ボランティア同士の交流を行っているなどもあった。

キ:憩いの場の提供(93件)

- 希望者によるお弁当提供サービス、茶道会の実施

- 施設をフリースペースとして、365日開放

- 1日 15~20名の来所者あり

- 365日、決められた時間に利用できる場の提供

- 365日、施設を開放し憩いの場として提供

- 5箇所の憩いの広場の開催

- 9:30~18:00 の開所時間内で自由に過ごしてもらっている

- AM8:30~PM7:00 まで開放

- AM9:00~PM6:00 まで提供 AM2:00 までに予約すれば当日夕食(350円)の提供

- TVやパソコン、ゆっくりできる場所、集える場の維持、ギター等音楽活動

- オープンスペース

- オープンスペース

- オープンスペース

- オープンスペース(交流室)の提供

- オープンスペース、交流室、読書会の提供

- オープンスペースの設置

- オープンスペースの提供

- オープンスペースの提供

- オープンスペースの提供

- スタッフだけでなく、ピアボランティアスタッフの常駐

- オープンスペース提供

- カラオケ、パソコン、オセロ、将棋など常備

- きっさ、軽食の提供、オセロ、カード大会、旅行などのプログラム

- ケーブルテレビ、パソコン、ゲーム機、マージャン、トランプ、ウノ、オセロ、将棋、囲碁、ビリヤード

- サロン

- サロン ★

- サロン(地域交流室)の開放

- サロンの開設

- サロンの開設、憩いの場、相談の場、フリースペース、交流の場

- サロンの提供

- センターを居場所として利用。就労継続支援事業所に通所している人が立ち寄ってから帰宅する。

- たまり場的な寄り合える場

- ドロップイン

- パブリックスペースの開放

- フリースペース

- フリースペース

- フリースペース

- フリースペース、ドリンクコーナー(50円/日)

- フリースペース、女性のみの会

- フリースペース、茶の間の開放

- フリースペースの運営

- フリースペースの時間を設置(15:00~17:00)

- フリースペースの設置

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供

- フリースペースの提供、おしゃべり会(悩みなどを利用者同志で話し合う)

- フリースペースを利用者の安らぎの場とし開放している

- フリースペース提供

- ふれあい喫茶

- ホット会員制度(法人独自の登録制度で入浴、送迎等のサービスが利用できる1000/年会費 ★

- みんなの広場(自由時間) など

- メンバー同士の交流会

- ワークスペースの開所

- 火~日まで週6日オープンスペースを提供

- 開放

- 活動拠点以外に駅前の日中活動事業所2Fを憩いの場として開放

- 活動場所を設置し場を提供している

- 既存事業

- 季節ごとに行事の実施、昼食サービス、スポーツ等等

- 季節行事、バザー

- 居場所の提供(ハーフセルフ喫茶利用等)

- 月~金(9:00~17:00)

- 交流室の提供

- 交流室をメンバーに開放している

- 自由に、ゆっくり過ごせる場所(部屋)を開放している

- 自由活用

- 従来の支援センター業務

- 女性グループ、夕食会

- 食堂の開放

- 随時

- 他の事業所と共有

- 卓球場、くつろぎの場設置

- 談話室、交流室の開放

- 談話室、卓球室、パソコンキッチンの開放

- 談話室解放(毎火曜を除く、夏冬休暇を除く)

- 地域活動支援センターとしては、法前と同様センター機能を展開

- 地域交流活動(イベント)

- 昼食会、おやつ会の開催、利用者同志の交流の場

- 当事者の居場所としての提供により、当事者同志の交流や仲間作りの場を提供している

- 当事者会のサークル活動

- 当事者同士の交流や仲間作りの場として提供

- 日中の居場所、仲間作りの場として提供する

- 日中一時支援の利用をすることで当事者に活動の場、安らぎの場を提供し、見守り、日常的な訓練を行う

- 日中活動の場の提供及び憩いの場の提供

- 日々スペースを開放している

- 年中無休 9:00~19:00 テレビ、インターネット、静養室、おしゃべりの場

- 平日夕方~夜、土日祝を中心としたサロンとしての場の提供

- 利用者さん同志交流できるよう、安心して過ごせるよう支援 ※必要時には職員が介入し、調整を実施

- 利用者同士の交流や自主活動グループ活動

具体的な内容としては、フリースペース、オープンスペース、サロンとして当事者の仲間つくり、住民との交流の場としての提供が多かった。

また⑨のセルフヘルプ活動へも繋がるが、当事者活動の場として提供しているところもあった。

ク:普及啓発(95件)

- 『こころの健康講演会』年2回 ★

- オリジナル曲(利用者作詞、職員作曲)でのコーラスグループが地域の行事に参加、通信

- 機関紙の発行

- 地域住民を対象とした講演会、各市町の民生委員研修への協力 ★

- イベントへの活動紹介

- イベント開催等

- お祭り、地域イベントへの出店、講演会、パンフレットの作成

- こころの健康講座協力

- コミュニティセンター、スポーツフェスティバル参加

- サンサン祭りへの参加

- バザー、コンサート、イベント等でパネル展示等行う

- ボランティア養成研修

- メンバーの体験発表

- メンバーの発表の場「友とぴあ」の発送

- 一般市民、大学、民生員等への講演

- 夏祭り、各団体への啓発

- 家族会の講演会に抱きあわせて、健康体操を実施

- 家族会事務局

- 会報等の発行

- 会報発行、精神療養講座

- 各種セミナー、行事の開催

- 各種市民に向けた後援会、勉強会の開催

- 各種実習生、見学等の受け入れ、各種講師依頼の受け入れ

- 各種発表会等への参加

- 各大学、ボランティア団体等への講師派遣、ホームページ公開

- 学習会、情報誌の発行、他の事業所との共同でのイベント企画運営

- 学習会の開催

- 学習会の開催、情報誌の発行等

- 活動内容を便りにして民生委員等に発送している。

- 管内の各機関で構成している「こころの病のある人が地域で安心して暮らせるようにする社会」(ネットワーク会議)の事務局を担っている

- 既存事業

- 機関紙「やすらぎたより」の発行

- 機関紙の配布。自立支援協議会を通じて(精神分野の部会)学習会等を行う ★

- 機関紙の発行 講演会の開催(共催) 委員会の設置

- 機関紙の発行、福祉講座

- 機関紙の発行。青少年支援。地域行事への参加及び施設の行事案内等を行い施設の開放化を図る

- 機関紙発行、地域交流会

- 機関誌の発行、地域の商店街において「ふとしのえき」設置、こころの相談窓口を2ヶ月に1回開催し、協賛している

- 喫茶スペースを使い、ふれんどりぃぷちシアターの実施 ★

- 月1回の通信(機関誌)の作成

- 研修会

- 県、市主催のスポーツ大会や歌の催し物に参加

- 交流会、ネットワーク活動

- 公開セミナー、健康チェックの日

- 公開講座、ボランティア講座

- 広報作成、発送

- 広報誌

- 広報誌の発行(年数回)、月間予定表送付(関係機関)

- 広報誌発行 地域交流事業

- 広報誌発行(月1回)220部

- 講演会

- 講演会

- 講演会 ★

- 講演会、映画上映会の実施(不定期)

- 講演会、広報誌の発行

- 講演会の開催

- 講演会の企画と主催

- 講演会や医療機関へのリーフレット送付で普及啓発している

- 講演活動、見学・実習の受入

- 講座、講演 etc 市役所を通したり県サイドで考えてもらったりしてすすめている。

- 高齢者施設の慰問(カラオケ)、地域行事(夏祭り、芋煮会等)や駅前商店街のイベントに参加、交流を通じて、「普及啓発」に取り組んでいる

- 座談会開催

- 市民学習会

- 市民公開講座の開催

- 市民講座の開催 ★

- 市民精神保健講座

- 支援センターだよりの発行(毎月)、精神保健フォーラムの共同開催

- 施設連絡会による行事、「ふじいでらわっしょい」の開催、地域バザーへの参加等

- 自助グループへの支援

- 秋祭りの開催

- 障害に対する理解促進を図ることを目的として講演会を行う

- 障害者ケアマネジメント研修会実行委員、同開催等

- 障害者施設説明会等

- 情報紙の発行

- 心のネットワークセミナー主催(精神障害についての知識普及、当事者による発表など)

- 人権擁護での講習会を年1回行っている

- 精神障害者主張大会、心の健康を考える集いなどへの参加

- 精神保健福祉に関する講演会、地域交流バザー

- 精神保健福祉講演会(年間2回)

- 専門学校生、ボランティア受け入れ

- 他の障害者関連施設、高齢者関連施設職員への精神障害に関する勉強会の実施、地域のイベントへの参加

- 他法人2施設と団体をつくり、当事者イベントや総会等を行っている

- 退院促進研修 ★

- 地域で開催されるイベント等へのパネル展示等

- 地域における障害に対する理解の促進を図る為、行政、関係機関はもちろんの事、地域住民に対してもあらゆる型で普及啓発を行う、広報等

- 地域ネットワークへの参加、発表等

- 地域の自治会の集まりや、民生委員の集まりに定期的に参加

- 地域住民への啓発、講演会等の実施

- 地域理解促進事業や市民向けの講座を通じての啓発活動(当事者による体験発表を行っている)

- 当法人による講演会

- 年数回講演会

- 保健所、家族会などへの講師派遣、勉強会などの開催

- 法人文化祭など

- 民生委員さんとの定期的な交流会、学校(小学校~高校)への出前授業(当事者の講演会)

- 民生委員協議会への参加をし、障害の普及活動をしたり、住民・企業への広報活動

具体的な内容としては、市民や、福祉関係団体に向けた、自主企画として精神保健福祉についての講演会の開催、機関紙の発行をしているところが多かった。

講演会などの開催に向けてのプロセスでの地域や、行政との関わり、そして開催する際の財源などについても気にかかるところであるが、本調査では見えてこないため、今後は必要であると考える。

また地域の行事への参加を通しての普及啓発を行っているところもあった。

ケ:セルフヘルプ活動(63件)

- ピアカウンセラー活動、毎週月水金、14:00~17:00、家族相談員活動、毎月第 1~4 月水金、10:00~12:00

- 自助グループ「サークルむつみ」への支援、富山県精神障がい者団体連合会への支援

- GA活動への支援、当事者様を講師とした創作活動 ★

- H18 よりピアサポーター養成講座を全区的に呼びかけ実施 ★

- SST、ミーティング、プログラム語り合い

- SSTのプログラム。セルフヘルプグループへの支援等を行う

- アルコールの自助グループの支援、ソフトボールその他、活動の企画を利用者中心で行っている

- アルコール依存相談を断酒会全員に依頼

- グループ支援

- サークル活動

- サークル等

- スポーツサークル

- セルフヘルプグループ(竹の子の会)の援助

- セルフヘルプグループ育成講座 ★

- セルフヘルプフォーラム共催 断酒会支援

- セルフヘルプミーティング

- チケットヘルパー事業の立ち上げ(合い言葉はおたがいさん)、地域のみまわり活動

- なかまの会(ピアカウンセリング) ピア ミーティング など ★

- パソコン教室

- バンド活動の舞台発表

- ピアカウンセリング

- ピアカウンセリング ★

- ピアカウンセリング(語り合う会) ★

- ピアカウンセリング、ピアグループカウンセリング、ピアサポートボランティア事業、グリーンフレンド、おしゃべり電話

- ピアカウンセリング、当事者団体活動支援

- ピアカウンセリングや当事者活動の支援

- ピアカウンセリングを実施、ピアカウンセリング要請講座を実施

- ピアグループのサポート

- ピアサポーター

- ピアサポーター養成講座毎年開催、ピアサポーター活動支援

- ピアサロン―当事者運営によるサロン、ホットクラブ―当事者運営によるミーティング ★

- ピアのフリートーク、ピアの電話相談の実施、ピアサポーターとして退促事業のサポーターとしての活動支援、当事者グループにユーザーズルームの提供

- ピア講座、話聞く場

- フリースペースでの自然発生的なグループピア

- フリートーク、料理教室(スタッフは付き添い)

- プログラム講師(アロマ、ハーブ、トールペイント) ★

- メンバーの集い(月1回)

- ユーザーミーティング、行事

- 各活動、センター登録者のミーティング

- 活動のサポートと場の提供

- 居場所を通じて当事者が当事者によるグループ活動をいくつか始めている。

- 左記(2)のグループ活動など

- 山口県内の精神障害者当時者の会「なつみかんの会」の事務局として、会の活動(総会、交流会、体験発表会、文集の発行)の支援を実施

- 自助グループ"スマイル"の支援

- 自助グループ事務局

- 退院促進等のピアサポート ★

- 3土曜日開催、悩みの共有、イベントの企画、他グループ主催のイベント(車イス体験)に参加

- 地域活動支援センターで当事者スタッフがメンバーの話し相手

- 茶和会

- 茶話会、ピアカン

- 当事会の活動(月1回例会)、家族会活動への支援

- 当事者グループの世話役

- 当事者グループミーティングを月1回実施

- 当事者の会(NPO法人)への参加協力

- 当事者の会、家族会支援

- 当事者の会を設置し、大学の教官からサポートしてもらうなど、活動の輪が広まってきている

- 当事者会、廃油石ケンづくりなど

- 当事者会との交流

- 当事者会の支援

- 当事者会事務局

- 毎月1回ではあるがピアカウンセリングの定例会を開催し、メンバー同士の自助活動の場を設定し、側面から支援している

- 毎月 2回「つどい」を行っている。又、年に一回県との協働で講座なり講演会なりを行っている

- 話し合いの場を通し、ピアサポート・エンパワメントの視点から利用者ミーティングの充実を図る

具体的な内容としては、ピアカウンセリング、ピアサポーターの養成、導入、セルフヘルプグループの活動、養成などを行っているところが多かった。

またサロン等を当事者が自主的に運営、当事者同士の電話相談なども取り入れているところもあった。

コ:その他(90件)

- 各市町で実施されている、精神障害者グループワークへの技術提供、協力支援 ★

- 各専門団体活動へのさんか、運営、協力等

- 退院促進強化事業の受託、実施 ★

- 地域での暮らしの体験の場(アパート賃借)の運用 ★

- DVDシアター

- DVD教材を用いた健康教室の実施(タバコ、食事)

- SST

- カラオケ、ハイキング等のプログラム活動 ★

- ケアマネジメント研修

- コーヒー(1杯 20円)

- サービス利用計画の作成、障害程度区分認定調査 ★

- サテライト-月1回実施。社会資源の乏しい地域において出向き、憩いの場相談の場を提供

- スポーツ、ヨガ、映画会、昼食会

- スポーツ活動

- ソフトボール大会、ソフトバレーボール大会、家族会 など

- テニス同好会、ヨガ、夕食会

- トレーニング器具を用いた体力作りの実施

- バス旅行(年 4回)、福祉イベントへの参加

- パソコン教室 ★

- ピア・カウンセリング-グループワークを月1回定期的に実施。基本、ピア・カウンセラー中心による運営、スタッフは側面的に支援。過去は他施設への出張ピア・カウンセリングも実施

- プログラム、行事…食事会、スポーツ、囲碁、茶道、餅つき、花見

- ホームヘルパーステーション→ピアヘルパー実施に向けて ★

- レクリエーション-余暇活動支援として、スポーツ(ソフトバレー月 1回、ソフトボール月 3回、他機関の施設と合同で実施、交流)季節折々の行事等

- レクリエーション

- 移動支援、障害の為、屋外への移動が困難な当事者に対し自活生活及び社会参加の為の外出支援を行う ★

- 移動地域活動支援センター「フレンズ」(第2火曜日) 会場 公民館、対象 回復途上にある者 ★

- 園芸活動

- 家族会

- 家族支援(当事者の家族及び家族会支援)、家族との面談、学習会、行事・研修会の案内、懇談会等

- 各専門実習、見学等

- 学習プログラム:パソコン教室・コミュニケーション学習会

- 学習会…SST、パソコン

- 季節の行事や各種レクレーション活動

- 喫茶店の運営(1回/W)

- 居住サポート事業、相談支援、充実強化事業 ★

- 居住サポート事業(委託されつつも人員体制に限りがあることから、24時間相談対応を可とするところまでには現段階においては至っていない) ★

- 居住支援

- 居住支援市民の会事務局

- 居宅介護(指定障害福祉サービス事業所より県より指示)

- 協力機関型ジョブコーチ支援事業(障害者職業センターと協力連携)

- 金銭管理の難しい方に対しては自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の利用を斡旋したりするなど権利の擁護のための援助

- 在宅利用者の訪問支援

- 作業所巡回指導事業

- 指定相談事業、認定調査事業 ★

- 自主活動:カラオケ、卓球、茶話会、音楽鑑賞、ヨガ、話聞く場

- 実習生の受け入れ

- 実習生の受け入れ

- 社会生活トレーニング事業 ★

- 就労移行支援、雇用、福祉、保健、教育等の関係機関と連携を図りながら職業生活に必要な支援を総合的にてマネジメントする ★

- 就労支援(相談、訪問、ジョブコーチ、他機関連携)

- 就労勉強会、ジョブガイダンス

- 就労面接同行、職場見学等就労支援

- 住居入居等支援事業

- 出張サロン(女性だけの集い) 木津川市のみ お菓子づくり お茶会 ★

- 障がい者の地域生活移行支援に関する基礎研修事業 ★

- 障害ネットワーク(各障害毎の相互への連携)

- 障害程度区分認定調査

- 障害福祉課に専門相談窓口の設置

- 食事サービス

- 食事サービス~昼食と夕食提供(200~250円)

- 生活訓練の場

- 生活支援、サポート事業 ★

- 精神科医を交えての茶和会

- 精神障害者退院支援事業 ★

- 精神障害者地域移行支援事業 ★

- 精神障害者地域生活移行支援特別対策事業

- 洗濯(1回 50円)

- 他の支援センター連絡会の開催

- 退院促進を行うためピアサポーターを育成し圏域病院への訪問を実施 ★

- 退院促進支援事業、退院促進用居室確保事業

- 退院促進支援事業(都・福祉) ★

- 退院促進事業、居住サポート事業(スマイルサポート)

- 退院促進事業、圏域コーディネーター事業 ★

- 地域移行支援事業

- 地域移行支援特別対策事業

- 地域自立支援協議会の運営 ★

- 地域自立支援協議会の設置〔事務局機能の役割を担う〕 ★

- 地域生活移行支援事業

- 中学生職業体験の受け入れ

- 昼食サービス

- 定期的に他障害の相談支援従事者とのネットワーク作り

- 当事者による地元中学校への出前福祉講座 ★

- 当事者のみ(通院している方限定)のミーティンググループ

- 日中一時支援、当事者の家族の就労支援や一時的休息を図る事を目的とした活動の場の提供 ★

- 日南市自立支援協議会事前会議

- 入浴(1回 50円)

- 入浴、ランドリーサービス~場の提供

- 発達障害を考える会

- 販売体験講座 ★

- 不登校・引きこもりのための学習支援室(元教員のボランティアあり) ★

(2)事業実施上の課題(問14)

(1)でお答えいただいた事業を実施する上でどのような課題や問題がありますか。

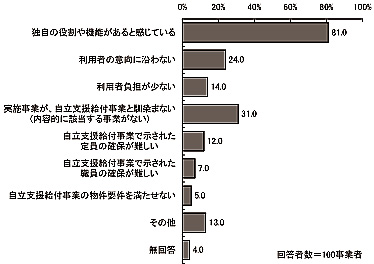

図表 2-40 事業実施上の課題

| 事業実施上の課題 | 件数 |

|---|---|

| ア:人員不足 | 45 |

| イ:利用者確保 | 9 |

| ウ:業務量増大 | 5 |

| エ:財源不足 | 5 |

| オ:利用者の自己負担 | 2 |

| カ:利用者拡大等の課題 | 2 |

| キ:その他 | 23 |

| ク:特にない | 5 |

主な課題としては、マンパワー(人材)不足、それに伴い事業費の少なさ、利用者数(当日キャンセル等)、などがあげられている。

以下は、事業実施上の課題の一覧である(基本的に原文のまま掲載)。

ア:人員不足(45件)

- マンパワーの不足

- マンパワー不足、財源不足

- これだけの事業をするマンパワーが欠けている

- サークルを増やして欲しいという要望が多いが、人員が足りない

- サロンでは個別対応に多くの時間を要する。マンパワー不足

- スタッフが少ないので事業の実施そのものが大変。新たな事業に取り組む余裕がない

- スタッフが足りない

- スタッフのマンパワー不足、センターが狭い、資金不足

- スタッフ充実

- 相談と活動が別のため、利用者を支援する十分な人数が足りておらず、日々の事務や他団体との調整に追われている

- マンパワーの確保…つまり運営費の確保

- マンパワー不足

- マンパワー不足、やらなければならない事業が多く、職員の健康に危惧している、施設内での対応に追われ訪問等アウトリーチができにくい

- マンパワー不足や地域交流の充実化

- 開所日数、開所時間に対して、相談支援専門員が不足している

- 活動が増えて、スタッフの不足が課題

- 事業収入が減額になり、マンパワーに影響している、事業の地域が広がりすぎて、サービスに限界がある

- 少ない職員体制で幅広い活動を求められる

- 職員の関われる時間的余裕が少ない、ボランティア等のマンパワー不足

- 職員の配置、事業を広げようと職員の人数に限りがあるため、無理な体制となる

- 人員不足

- 人員不足

- 人材不足、財源不足

- 人手不足

- 人手不足

- 人手不足

- 全体的に人材不足

- 相談支援事業と生活支援事業と同時に行なうと職員が足りなく、それを補う予算がない

- 多様な業務があるため、現状の職員数では人員不足していることが課題である

- 大きくは職員が足りない状況がある。すべて行う為には職員数の充実が課題であり問題と考えられる

- 日中活動を行う上でスタッフが少ないためボランティアの確保

- 役割の明確化、委託事業のため、次年度継続していけるかの不安、業務量は増加しても、職員数は増やせないのが現状

- 事務員等の配置がない

- 創作的活動や生産的活動を行いながら、他の利用者の相談を受けるのはむずかしい、職員の人数が少ないため、きめ細かい所まで提供することが むずかしい

- 相談事業と活動センター事業を同じスペースにて行っている、活動センター事業はメンバーがいるかぎりスタッフが貼りつけになってしまう

- パソコン講座などは、助成金をとって、やっと開催にこぎつけた、職員の人数が少なく、十分なプログラム活動が行えない、利用者が増えてきたため、きめ細かい対応ができない

- ボランティア育成について、当事者の中で、個人情報流失について神経質になられる方がおり、一般住民のセンター来所に嫌がっておられる方がおられる有資格者やPSWを受験する程度の知識を持っていないと関わって欲しくないなどの意見もあり、スタッフとして消極的になってしまっている

- 安定した委託が保証されず、スタッフの質の担保が難しい

- 援護寮の夜間業務を兼務しているので、マンパワーの確保に苦慮する面あり

- 基本的には、旧法時代と変わらないが委託金額の低さによる職員配置の制限があり、充分な対応ができていると思われない

- 参加者の意欲をどう引き出し、継続させていくか(利用者に対して)、スタッフの確保、スタッフのスキル

- 実利用人数、1日 20名をこえるよう、プログラムを考えるが個別相談をじっくりとしていきたいと思うところもあり、人員配置やエネルギー配分が課題

- 当事業所は、創作的活動よりも、相談事業、また、アウトリーチの活動に力をいれている。マンパワーの充実、専門職種の配置が必要と考える

- 利用者の希望にあわせて、実施しているものが殆どだが、参加者個々のニーズに十分に応えられず、プログラム活動が限られてしまう。スタッフが十分に対応できず、希望されたもの、活動に必要なものが準備できない

- 専門相談員一名の配置は、一度に相談が重なったりすると(TEL)サポートが必要。相談員も精神的負担が大きいと思う、ジョブガイダンスの実施にあたっては利用者の理解、協力がないと継続困難

イ:利用者確保(9件)

- どの事業を実施するにも参加者がどれだけ集まるかPRを事前に実施して行く必要性がある

- 講師を依頼する場合、予算的なことを見通して依頼している。どのくらいのメンバーが関心があるのか、少数では実施できない

- 自主活動のプログラムの開催にあたって、人が集まらなかったり、継続するのが時々難しくなったり、企画を実現させていくことの難しさ

- 対象者(利用者)が固定しない

- 当施設で行う場合、市内でも中心部が離れた場所にあるため、利用者の参加が少ない

- 当事者は当日キャンセルなどが多い

- 同一法人の医療機関のDCと競合しており、日中活動の行事の参加者が少ない

- 利用者の確保(1日の実利用人数が 20人に満たない)、スタッフの不足、事務量の多さ

- 利用者の多くは、日中他の事業所へ(就労支援施設、デイケア等)出かけているので平日はなかなか来所人数が伸びない、プログラム等は土日に集 中してしまう

ウ:業務量増大(5件)

- これまで以上に、事業内容が増えたので、ゆとりのない活動(中味のうすい支援)になっている

- 行政(那覇市)担当の業務も委託相談支援事業所にまる投げ?されている

- 何でも委託内容に追加されるのが困る。どんどん支援センターの業務が増える、業務量が多く煩雑である。基盤が脆弱。陰性の感情の軽減・除去

- 業務が多忙

- 24時間相談対応、あるいは様々な夜間、休日等の緊急時の対応においては、一法人一施設にあっては〔どの施設においても)おのずと限界がある

エ:財源不足(5件)

- 報酬算定ができない

- プログラムを充実させるには人件費が必要、低賃金で、先の見えない自立支援法(程度区分そのものの問題など)、働く側としても希望が持てない。後に続く職員も来なくなる

- 収入の安定財源の確保

- 引きこもりのサロン等今以上にサロンを多様化した時に経営(人件費、場所コスト)の保証がない

- 市町村事業になり運営費が激減したこと、人件費が削減され、Stの数は減らないが、兼務(6人中 5人)で、事務量が増え、Mbに向き合う時間が無くなった

オ:利用者の自己負担(2件)

- 利用料の自己負担の問題があります

- メンバーの方の自己負担が必要(お金が必要)な活動の場合、収入が少ない方もおられるため活動内容が限られてくる場合もある、決められた活動、継続して行っている活動など、マンネリとなる傾向がある

カ:利用者拡大等の課題(2件)

- 障害をオープンにして地域での活動をすることに対してまだまだ抵抗が大きいです

- 自立支援法導入で三障害児童の受入れをするが精神にのみあった憩いの場に精神の人が来れなくなっている

キ:その他(23件)

- こま切れの事業ごとの委託を寄せ集めて年間計画、予算を立てる形のため、職員を中長期的に配置した事業展開がやりにくい

- まだ精神障害や病気の理解が充分ではなく福祉の世界でも共有できてない面がある、精神を専門に支援している支援者の中にも他分野や他領域とあいまみえず、独自のやり方を通している

- 移行するにあたって 今まで利用して下さった方がスムーズに引き続き利用できるように体制を整えたい、地域づくり(アウトリサーチの難しさを感じる)

- 事業が市町村事業となったことにより、5市町村均一に一定の成果を求められるため自由な運営になりにくい部分がある

- 4番の相談支援事業ですが、センターでは日々相談があり、その場での解決で終ってしまいます。なので継続的な支援はなかなかありません

- いろんな行事する上でいろんな分野で活躍している人をまき込んでいくことが大変むずかしく今後の課題である

- センター利用者が一定のメンバーになりつつあり、馴れ合い的な集まりになりかけている。自主性を尊重しているが良い場合もあるし、悪い場面を生む場合もある

- より多くの人に相談支援を実施するためアウトリーチを積極的に行っていきたいが、地域活動支援センタープログラムを平行して行わなければならないため、マンパワーが不足する

- 行政サイドでの連携に疑問を感じる場面がある

- 事業者が少なくて全ての課題が積み残されている

- 十分なアセスメントを面接等によって行う

- 数え上げればきりがない

- 創作的活動、生産的活動は、就労支援施設で行っているため実施する予定もないが、要綱上市町村からよく指摘される

- 相談支援事業とのバランスを考えて事業内容を作る必要がある

- 相談支援事業との両立のために、地活との当番制の確立

- 単独のフリースペースの確保、障害者団体運営の事務局負担が大きい

- 登録に結びつくまでの段階の支援が、地域活動支援センターの利用実績に反映されていない、委託を受けた自治体以外の居住者を、人数枠の関係上受け入れにくい

- 特にサロン(居場所、憩いの場)では、利用期限などを設けていないので長期間利用者と新規利用者との関係が難しくなっている。境界例ケースなど利用がグループに及ぼす影響に苦慮する

- 利用者の高齢化に伴う活動内容の見直し、施設整備(駐車場がない)など

- 利用者は、生産活動は好んでするけど、創作活動は好みません。生産活動は、わずかではあるけど工賃があることに魅力を感じているのだと思います

- 委託事業となったことで、各市町が数字や書類に表れる明確な事業効果を求めてくること

- 相談事業を委託したことで、全てセンターで対応してもらえるのではととらえられがちなこと

- 地理的な問題(圏域内で事業所が偏在している)

(3)課題の克服に向けた条件整備(問15)

その課題や問題の克服に向けてどのような条件整備が必要でしょうか。

図表 2-41 課題の克服に向けた条件整備

| 課題の克服に向けた条件整備 | 件数 |

|---|---|

| ア:財源確保 | 22 |

| イ:事業の見直し、制度の見直し | 18 |

| ウ:人員確保 | 16 |

| エ:協力・連携の強化 | 6 |

| オ:広報・アピールの充実 | 4 |

| カ:ボランティア育成 | 2 |

| キ:地域の他機関の充実 | 2 |

| ク:その他 | 17 |

上記の課題の克服に向けた条件整備としては、財源確保22件、事業の見直しが18件、その他が17件、人員確保が16件であり、やはり財源確保は大きな課題であることがわかった。

以下は、課題の克服に向けた条件整備の一覧である(基本的に原文のまま掲載)。

ア:財源確保(22件)

- 人を雇えるお金、つまり補助金が不足している

- 安定した収入を確保(増額)しマンパワーを取り戻す

- 委託等の増が必要(特に発達障害の方を受け入れるにあたって)

- 委託費増

- 財源的裏づけと毎年継続した保障をしていく

- 事業運営の為の予算増大が必要

- 事業内容が増えたのと同時に予算を増やしてほしい(人件費拡大)、当事者スタッフ雇用体制整備、自立支援協議会の活用

- 事業費(人件費)の確保、相談事業との兼ね合い、整理

- 事業費のアップ

- 人的資源確保の為の財政的基盤の安定化確保

- 専門的な相談に対応できる人材の育成のための予算

- 補助金増額

- 母体法人とのやりとりの中で、人員確保、その為には安定した事業費確保が大切

- 予算化

- 予算的な部分が一番ネックとなっている

- 補助金の増設

- 市町村からの委託費維持、増収

- マンパワー、賃借料(25万/月)が高いので、常に市より移転を迫られている。家賃補助が国の制度としてあるなら教えてほしい

- 委託金額を相談支援事業における専門職員の配置に必要な額に設定してもらうこと、そのためにも、基準額の設定による地域格差の是正を解消すること

- 国単運営のための事務局へ補助金がほしい(人件費)

- 相談事業に対する充分な財源確保

- 地域内の一体的なシステム財源確保

イ:事業の見直し、制度の見直し(18件)

- 一番いいのは制度をもとにもどすこと、小さい市なので各障害のセンターがないこともあるが、他市に委託するとお金の面でも苦しくなる。そうなると支援センターの存続は難しいと思われる

- 活動ひとつひとつについて、見直しをしながら内容を充実させていく。スタッフ間の連携、他の関係機関との連携、スタッフのスキルアップなど

- 県(保健所)が、「市の裁量」でひとつ覚えの答えから脱却すること

- 個別給付にならないかを考えてはいるが。引きこもりは障害とならないので現状では難しい

- 市の条例による縛りもある為、そこの緩和も求めている

- 事業メニューごとに予算をつけるやり方ではなく事業所の規模、活動内容に必要な人員配置に予算を対応させ、総合的なサービスが安定的、継続的に実施できるようなしくみ

- 自立支援法以前の補助金額に戻して欲しい。スポンサーが市になって福祉の予算は削られる一方

- 定数の増加が必要

- 福祉にかかわる職員(行政)が簡単に移動しないしくみ

- 法整備、国からの適正な基準

- 利用者には自己負担を求めないサービス体系が必要だ

- 所内、援護寮と地域生活支援センターとの再編またはさらなる連携について話し合い

- 相談支援事業の枠組をある程度絞って欲しい。新たに居住サポート事業の追加をお願いしたいと言われているが、現在のスタッフの数では、とうてい難しい

- 相談支援事業を独立させるか、人員配置基準の見直し

- 将来的には、地活上の根本的な法的根拠をかえていくべき

- 日中活動に参加できない登録者の支援を実績に反映できるしくみが必要と感じる。委託を受けた自治体以外の登録者についての扱いを柔軟に解釈して頂きたい

- 日曜祝日以外基本的に開業している弊害により、平日の職員体制の確保が十分でない(代休の発生)ことから、対応が不十分。開業日の縮小を行う必要ある

- 支援センターの変偏在により、利用しづらい地域の方もいる、サテライト運営など、柔軟に展開できたら

ウ:人員確保(16件)

- スタッフの拡充、地域への営業攻勢(広報活動、活動場所の開拓)

- スタッフの増員

- 常勤職員の配置や職務分担の見直しが必要

- 職員のスキルアップ、適切な人員配置

- 職員増員

- 人員、人材確保、予算

- 人員の増員

- 人員の増加と確保、環境整備の為には金銭面での補助が必要となり、行政や地域(住民、会社)などの理解と協力が必要となる

- 人員の補充(補助金の増額)

- 人員確保のため、補助金のアップ(常勤専門職の雇用が可能である程度引き上げが必要)

- 人員増

- 専門性、柔軟性が求められるため、人材の確保が難しい

- 創作的活動や生産的活動を行いながら、機能強化事業を行うことがむずかしく常勤職員の増員があれば、もう少し対応ができる

- 働く者の賃金を上げれば、自然に優秀な人材は集まってくる。今は専門職を目指す人が少なくなってしまった(親も自分の子供に福祉職をすすめない)

- 人員確保とそれを維持できる安定した経営基盤

- 市場原理の導入は難しいと感じるが、今後は雇用を含めた条件・制度整備、人員等確保が必要。相談業務のストレスの大きさの理解

エ:協力・連携の強化(6件)

- ネットワーク作りの強化

- 紹介元との連携を十分に

- 地域との協力体制構築

- 日頃からの協力関係

- 連絡を密に取る

- 地域において(地域ネットワークや複数施設、施設の枠組みをこえたチームとしてのつながり等の中で)24時間相談対応を可能とする地域の支援システムの体制づくり

オ:広報・アピールの充実(4件)

- 支援センターの必要性のアピール

- ボランティア育成等を通して、地域の理解支援を求めていくとともに、障害者には個々の特技等を生かし自信をつけさせること

- 行政機関との連携し啓発して行くことが望ましい

- 地域への広報

カ:ボランティア育成(2件)

- ボランティアの育成

- 一般にボランティアの呼び掛けと同時に家族の方のもボランティアとして協力を願う

キ:地域の他機関の充実(2件)

- 事業を他機関へ分散する

- 地域支援センターが少ない(80万人都市に 1ヶ所の支援センター)

ク:その他(17件)

- ”通いやすい場所”を確保していきたい。サテライト式も考えたところですが、しかし、スタッフの人数の不足により、ままならない状況にあります

- 各市町村のデイケア(ソーシャルクラブ)との連携により、目に見える成果を検討

- 数字として、表れてこない部分をどのように評価していくか

- 地域の相談支援体制の整備

- 相談員が同僚にサポートを求められた援助しあえる体制づくり、利用者との関係づくり、受講のメリットを他メンバーに話したり就職の実績づくり

- 低額でも楽しむことのできる資源探し、活動に変化を取り入れ、皆で楽しむことができるようにする

- 領域や分野をこえた集まりや勉強会、講演会を開催、事例集の作成、自立支援協議会の強化

- 生活の豊かさを求めて企画しても興味を示さない、経験ないことは無視されます、故に、ある程度希望を取り入れながら計画し、少しずつ変化を加えながら実施している

- ニーズを的確にとらえる。活動と相談のバランスをとる

- やりたいことを実現していくための下地つくりをスタッフ共々協力する場面や、少人数でも続けていくことの意義や、また、逆にやらない、やめることの自由さを保障していくこと

- 市に対して具体的な業務量の提示

- 地活としてのあり方、役割をどうとらえるか、また、他の地活との差別化を図る(特色をつける)必要性

- 問題が生ずる毎に本人と丁寧に相談を重ねているがなかなか改善できないときはサロン利用を一時停止することがある

- 利用者のみでの集まりは自由すぎると感じることもあり、センター側からの助言を聞きいれてもらうこともある

- 予定をゆったり組む

- 公共施設の一室をフリースペースとして提供してほしい

- 入退院を繰り返される状況の中にあっては(グループホーム入居者、ひとり暮らしをされている方等)、医療的な見守りを含めたサポート機能を有する地域での受け入れを可とする居住支援の場が必要

(4)新たに取り組みを開始した経緯(問16)

新たに取り組みを開始した事業はどのような経緯で開始されましたか。

図表 2-42 取り組みを開始した事業の経緯(主なもの)

| 取り組みを開始した事業の経緯(主なもの) | 件数 |

|---|---|

| 行政の依頼(協議)等により | 17 |

| 利用者のニーズ、要望により | 11 |

| 新たに開始 | 11 |

| 法改正に伴って | 10 |

| 活動継続を図るため | 3 |

主な経緯としては、行政の依頼(協議)等や、利用者のニーズとされる一方、障害者自立支援法の施行に伴い、利用者を確保するために行ったとされるところや、地域自立支援協議会から発展したところなどが比較的多くあった。

以下は、取り組みを開始した事業の経緯の記載一覧である(基本的に原文のまま掲載)。

- 市町村地域からの要望、実践アップの方法として

- 委託事業に組みこまれたことから、開始

- 県からの委託(退院促進支援)

- 県や市から以前取り組んでいたものと近いということから提案があったり、事業所内で検討した結果

- 市からの委託および必要性

- 市からの要請によりピアサポート強化事業としてパソコン教室を開講しました

- 市の委託事業

- 市より「生産的活動」を行うように指導があり開始

- 千葉市からの意向を受けて

- 北海道からの委託

- 事業委託の調整を行う中で、各市町と協議検討して

- 木津川市のみ実費での委託費の上乗せがあり、木津川市住民限定での事業をすすめる必要性があった。センターが駅徒歩 25分という不便なところ(東部地区)にあるため西部地区での出張サロンを実施した

- 県(振興局)が中心となり、枠組みを各市町村担当を交え協議した

- 23年度までの退院促進特別対策事業の中で整備されたピアサポーター事業の委託を受けたため、それまで育成してきたピアグループを事業化することができた

- 横浜市健康福祉局の市単補助事業で生活支援事業の1つ(利用者のSSTは従前より実施しているが)家族はどうなのかの発想から家族SSTを実施

- 那覇市担当課(障害福祉課)より相談支援事業所として、行う事業として説明を受ける

- 社会生活トレーニングは区からの要望を受けて、喫茶の運営はもともと授産でやっていたスペースを利用し、地域との交流を計りたいと考えたため

- メンバーの方のニーズがあった(ミーティングで決めた)

- ニーズに応じて

- ニーズの大半は就労したいという内容であり、ヘルパー資格取得者や希望者が多い中で、実現できそうということで試みようということになる

- 基本的には、利用者さんのニーズをどれだけ具体化できるかというところから実現してきた

- 就労に向けたニーズが高まっている為、他の関係機関の要請に応える為

- 必要に応じ、当事者の声

- 利用者の意見を聞いたりした

- 利用者の方々の要望を参考にした

- 利用者数を満たすため、充実したプログラム内容に

- 利用者様の希望ややりたいことを形にしていくことで開始された

- 一七会(地域バザー)の参加は、利用者の希望と地域の諸団体との交流の必要性から開始した

- 海岸清掃への取り組み、利用者に自分達でできることから始めようと呼びかけ、清掃事業と芋煮会を組み合わせて実施

- いくつか新しいプログラムを実施した(法制度の変化によるものではない)、利用者からの希望等を考慮して新しいプログラムを実施した

- 活動支援センターらしくするためにプログラムを増やした。但し、メンバーの状況からも必要性があった

- 就労体験の場をテンポラリーながらももつと利用される方のプラスになるのではと考えた。物品の在庫をもたない委託販売があったため利用してみた

- 身近の場所から働きの場を得ることにより、生きがいや喜びを感じ社会参加を促す経緯で開始。ぱれっと店舗では地域住民にも親しまれ障害者との交流の場にもなっています

- 地域活動支援センターⅠ型事業を実施するにあたり、生産活動を行う必要があると考えられるため

- 地域生活支援センター(生活支援型)を基本事業として、相談支援事業は、付随した事業としてあるので必然的に開始となった

- 地活センターでは運営が成り立たない為、新たに自立訓練事業を開始した。(しかし、2年という課題が大きすぎる。)作業所以外に充実したプログラムのあるところが少ないため

- 本人の得意分野を活かしリハビリをかねたプログラム講師を面談の中で提案

- 予算要求していた部分に予算がつき『ピアサポーター養成講座』を全市を対象的に行えた

- 余暇、趣味の提供(陶芸)、就労の準備へ向けて、一環として(パソコン)

- 自立支援法の改正の為

- 自立支援法の施行を受けて

- 自立支援法移行に伴い、市と協議して開始

- 自立支援法新体系移行による

- 自立支援法により開始

- 法律の改正に伴い、相談支援事業の役割として位置づけられたため

- 法律の変更に伴い事業の見直しを行った

- 以前からやっていたことの継続であるが、制度にのっとり開始

- 相談支援は元々センターで行っていたのが、法律にのっとり整備しただけ、ハローワークからの誘いにより実現化へと動いた

- 障害者自立支援法の施行にともないバタバタと…

- 以前よりセンターの活動で行っていた喫茶、配食を就労支援として行うこととなった

- 旧法と変わらない支援をまずは継続したかったため

- 新たな事業の委託を受けていかないと、財政的に運営は困難。多角経営を行っていかないと発展はない

- 新体系事業の中での必須項目であったから

- 新体制に移行した時に地活の役割が少し変わってきたので

- 以前からも簡単には取り組みを行ってきたが、プログラムとして計画を立て地域活動センターの生産的活動として位置づけ行うこととした

- 実績を踏まえ、市との協議を重ねて

- 市行政と共に地域精神保健福祉の増進を図るべく、「地域自立支援協議会」の後押しもあり(引き出し)実現(会議体系として)、ピアカンは近接の公設障害者センターとのコラボ

- (13-10-1 その他)ついて自ら社会資源を作っているというスタンス。いわゆる相談事業者が利用者を囲 い込むという危惧があるかもしれないが、およそ暮らしの体験の場は皆無に等しいのであって、あるいはケース会議を通すことで囲い込みにはならないと思います

- 退促を実施している中で圏域より1事業所という枠への応募です。(振興局が公募)、市がデイケアを廃止した為、センターが引き継いだ(予算 0円)

- 意図的でなく、移行後、自動的な運びとなった。法施行以前に本来取り組むべきものではあるが、現実に施行後に実現した点において法を肯定的に 評価せざるをえない点は認める

- 三障害の相談事業所と連携をとりながら相談ネットワークを強化

- 使用面積拡大、利用者増、他施設との事業統廃合

- 市町村と県庁と一緒に自立支援協議会の設置を行った

- 事業にかかる運営協議会の中で、一般の方からの提案で「ボランティアをする側になる力もある」との意見を具体化し、清掃(ゴミ、缶ひろい)を月一回やっています

- 地域との関係の深まり

- 地区保健福祉センター等の訪問において緊急な課題ではないが、決してなおざりにしてはならない個別ケースが浮かび上がってきた

(5)新制度に移行してできなくなった活動(問17)

障害者自立支援法以前に行っていたが新制度に移行してできなくなった活動があればその理由も含めお答えください。

図表 2-43 新制度に移行してできなくなった活動

| 新制度に移行してできなくなった活動 | 件数 |

|---|---|

| ア:相談支援 | 4 |

| イ:居場所づくり | 4 |

| ウ:他圏域の人等への支援 | 3 |

| エ:利用者との交流 | 3 |

| オ:移動支援 | 2 |

| カ:その他(イベント、各種活動等々) | 7 |

ア:相談支援(4件)

- 相談支援事業(北九州市障害者支援センターへ相談機能が集中化されたため)、職員数が減ったため、活動内容が大幅に少なくなった(レクリエ-ションなど)

- 24時間の相談…予算の問題

- 24時間の電話相談(以前は併設の生活訓練施設職員の協力で行うことができたが、業務分担を行う必要があった為、支援センターの職員で活動できる範囲に縮小する)

- 職員減(補助金減)により相談活動が不充分、付添、訪問ができなくなった

イ:居場所づくり(4件)

- のんびりとした障害者の居場所

- フリースペースの丸 1日の開放:自立的な効果に疑問があった為

- 様々な行事や、フリースペースとしての利用がサービスとしてみなされないため実施していくことが困難となりつつある利用者(那覇市外)の相談支援ができなくなった、市町村単位の事業?であるから

- 憩いの場の提供。すべての障害者にオープンにすることで、今まで来れなかった知的の方やボーダーの方が来られ、精神の方がそのテンションにあわないので、家に引きこもるようになってきている

ウ:他圏域の人等への支援(3件)

- 圏域委託なので、圏域外・県外の利用者の抑制が問題

- 必ずしもできなくなったわけではないが、圏域で利用者に縛りがあるように感ぜられる。もっとも限られた予算を思うと、他圏域へのアプローチは容易ではないが

- 他市町村の利用者(那覇市外)の相談支援ができなくなった、市町村単位の事業?であるから…

エ:利用者との交流(3件)

- 利用者との世間話 → 事務仕事の増加や職員配置の縮小により、時間的余裕が少なくなった

- 以前は茶話会等の活動を行っていましたが、スタッフ減により、現在は行っていません

- 利用者とゆっくり触れ合う時間

オ:移動支援(2件)

- 通院補助ということで、移送していたが、それはできなくなった

- 必要性に応じ、柔軟に利用者を移送していたが、移動支援事業、条件を満たさず制限されている

カ:その他(イベント、各種活動等々)(7件)

- イベント(行事)、休日の参加者が減ったため

- 生産的活動:職員の減と継続事業の実施により短時間労働の人も就労支援事業に移行

- 喫茶活動:人員及びスペース上の問題

- 就労支援や同行支援などの個別ニーズに応じた即時的な支援が困難となった

- 新制度に移り、予算の半減、職員人数も減ったため訪問活動など、きめこまかい処遇ができにくくなった

- 以前の精神障害者地域支援センターの予算は 20,000,000円をこえるもので職員配置も今より、充実していたので、音楽やスポーツ、社会参加事業を多様に展開できた。今は限定的にしかやれない

- 開所以来、日常生活支援に1つとして食事の提供を開所日には毎日(週6日、平日夕食、土日祝日昼食)を行ってきたが、求められている相談支援機能の充実を図り、また、グループワーク等に力を入れるため、提供日数を移行を機として減らすことなり (週6日⇒週5日)、さらに現在、食事提供の見直し(一部の外注化を検討等)を図っているところである

移行により出来なくなった活動については、訪問・同行(付添)、即応的な対応、フリースペース、イベント等の開催であった。 この主な理由として大きくあげられているのが、課題の克服でも明らかになったように、財源の減少による人員不足 と考えられる。

4.地域活動支援センターの現在の利用状況等について

(1)地域活動支援センターとしての開所日数と開所時間(問18)

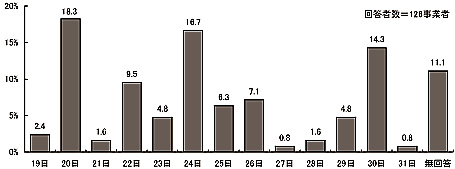

図表 2-44 平成20年9月の開所日数(単数回答)

最も多かったのが20日と回答があった23か所(18.3%)であり、ついで24日と回答があった21か所(16.7%)、30日と回答があった18か所(14.3%)の順であることがわかった。

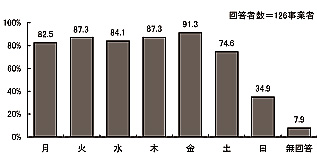

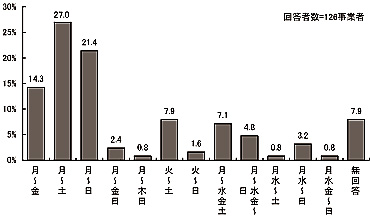

図表 2-45 開所曜日(単数回答)

図表 2-46 開所曜日組み合わせ(単数回答)

一週間の開所曜日が月曜~土曜のところが34か所(27.0%)、月曜~日曜のところが27か所(21.4%)、月曜~金曜のところが18か所(14.3%)であることがわかった。

図表2-47 開所曜日が変則的な場合の記載一覧

- 365日開所

- 365日開所(年中無休)

- 土日は隔週で開館し、連休になるべくならないようにしている

- 土曜日も隔週で開所している。相談支援の申請は月-金

- 休みに火曜、第3日曜

- 一部祝日休所

- 火はSt会議、CHとの連絡会議、夏13~16は休み、冬30~1/2まで休み

- 基本的には365日開所しています(利用場所、内容は制限がある)

- 奇数月の第4(日)のみ休館日

- 月2回、日曜休

- 月曜は月に1回開所している

- 祝祭日も開いております

- 祝祭日閉所

- 祝日、休み

- 祝日、日、月、年末年始は休館

- 祝日はお休み

- 祝日は休み

- 祝日は休館

- 祝日は休館、年末年始は 12/31、1/2,3 のみ休館。月曜日は市の施設に出張一般相談を実施

- 祝日は閉所

- 祝日も開所

- 祝日も開所している

- 祝日休み

- 水、日は部屋のみ開放

- 第 2、4(木)は休み

- 第 2 土曜日、第 1、3、4 日曜日開所

- 第 3 木曜日のみ休館

- 第 4 月曜日が休館日

- 土…第 1・3

- 土日はどちらか一日

- 土曜日については月4回実施

- 土曜日は隔週

- 土曜日は第一第三

- 土曜日は冬期間(12月~3月)は月2回の閉所

- 日、月、祝日閉所

- 日、祭日で県市町のイベントへの参加が企画されていた時は日も出る

- 日祝日休所

- 日曜、祝日は、日直体制にて

- 日曜、祝日は不定期で半日開所

- 日曜は 1日のみ開所、休日は閉所

- 日曜は隔週

- 日曜祝日の閉所

- 日曜日は第 1、3 開所 祝日は休館日

- 年中無休

- 年中無休

- 不定期だが土日も開所している(月 2、3日)第 1、3木曜日は閉所

図表 2-48 開所時間(単数回答)

図表 2-49 閉所時間(単数回答)

図表 2-50 総開所時間(単数回答)

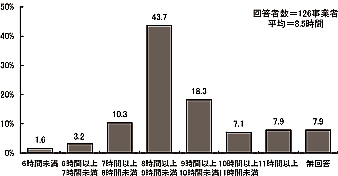

一日の開所時間としては、8時間以上9時間未満のところが55か所(43.7%)、9時間以上10時間未満のところが23か所(18.3%)であった。

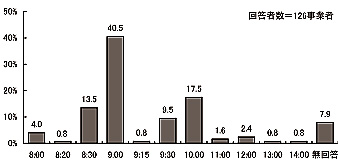

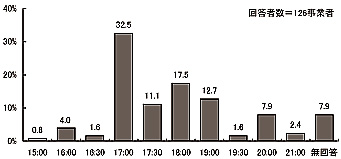

開始時間については、9:00のところが51か所(40.5%)、10:00からのところが22か所(17.5%)、閉所時間については、17:00のところが41か所(32.5%)、18:00のところが22か所(17.5%)であった。以上から9:00~17:00の開所時間が多いことがわかった。

図表 2-51 開所時間が変則的な場合の記載一覧

- 17 時以降ホール開放のみ(stがついての活動は不可)

- 24H夜間携帯電話開設

- 24時間携帯電話当番あり

- 24時間電話相談あり

- 8:30~17:00 と 9:30~18:00

- TEL相談は 22:00 まで

- オープンスペースとして 19時20分まで開所

- 金曜日は 10:00-19:30まで開館し、ナイトと称している

- サロン利用は 10:00~16:30。土曜のみ 12:00~16:30

- ただし土曜日は、9:00~17:00 日直体制

- ただし木曜日は 9:30~15:00 まで(スタッフミーティングのため)

- ただし夜間については宿直者対応としています

- 平日のサロンとしての利用は 16:00-20:00

- 休日 10:30-18:00、生活相談については、7時~22 時まで対応。また、緊急の場合は法人内の医療機関と連携し、24時間対応をしている

- 金は St ミーティングの為 10:00~18:00

- 携帯電話対応 17:30~21:30、6:00~8:30

- 月・木のみ 10:30~18:30

- 月金度は 14:00~17:00、火木は 12:30 から 15:30、13:00~16:00 2つのサロン。水は 15:00~17:00

- 月水金…閉所時間 19時30分、火木土…閉所時間 18時

- 時間外の外部(メンバー)からの連絡は、携帯を職員が持って対応

- 終了時間はおおむね。時には 21時

- 職員は 9:00~18:00 の勤務

- 相談 9:00~18:00 緊急時のみ緊急携帯利用可

- 第 3 月曜日が定休日、祝日の場合は翌日休み

- 電話は 24時間

- 電話は 24時間対応(夜間は基本的に緊急時)

- 電話相談は、8:30~19:30

- 電話相談は 21時まで

- 電話相談は 24時間

- 電話相談は 8:30~20:00 まで

- 土、日については 18:00 閉館

- 土、日は 9:00~17:00

- 土・祝日は~17:00

- 土…10:30~14:30

- 土曜、祝日は 16:00 まで

- 土曜日のみ 9:00~15:00

- 日曜日 10:00~15:00

- 不定期だが月1~2回位ナイトドロップインを行っている(20:00 位)

- 平日:夏季(4月~10月)午前 9時~午後 8時、冬季(11月~3月)午前 9時~午後 7時 ※土日祝日は午前 9時~午後 5時

- 毎週土曜日は 20:00 まで

- 木曜のみ 12:00 から 20:00

- 夜間相談電話は 21時まで

- 利用時間は 10:00~、職員勤務は 9:00~18:00

(2)地域活動支援センターの利用者数(問19)

図表 2-52 登録人数(単数回答)

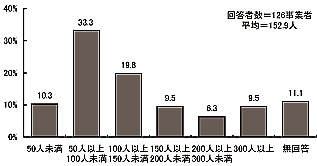

地域活動支援センターの登録者数が最も多いのが、50人以上100未満のところが42か所(33.3%)、100人以上150人未満のところが25か所(19.8%)、50人未満のところが13か所(10.3%)であることがわかった。

図表 2-53 実利用人数(単数回答)

実利用人数が15人以上20人未満ところが29か所(23.0%)、20人以上25人未満のところが26か所(20.6%)、10人以上15人未満のところが15か所(11.9%)であり、地域活動支援センターの実利用である20人については、ほとんどの事業所が達していることがわかった。しかし10人以上15人未満のところが11.9%、10人未満が4.8%であり、数値としては少ないが利用者確保の厳しい事業所があることがわかった。

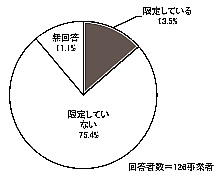

(3)地域活動支援センターの利用者の居住地制限(問20)

事業を委託(補助)している自治体(委託元)居住者に限定していますか。

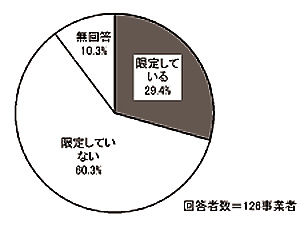

図表 2-54 居住地制限の有無(単数回答)

利用者の居住地限定をしていないところが、95か所(75.4%)、限定しているところが17か所(13.5%)であった。

限定していないところがほとんどであるが、限定しているところは、行政からの要請か?運営法人の方針なのか?理由はわからないが、そもそも旧精神障害者地域生活支援センターの機能である広域性が担保されているのかについて実態を明らかにする必要があるのではないかと考える。

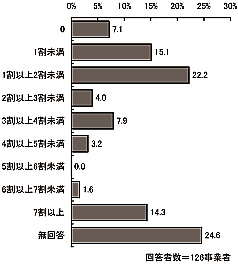

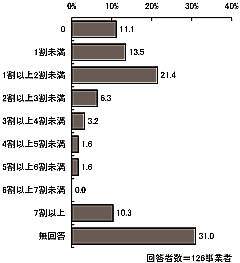

図表 2-55 利用者割合(単数回答)

実利用人数に占める委託(補助)元自治体以外の利用者割合は、1割以上2割未満のところが28か所(22.2%)、1割未満のところが19か所(15.1%)、7割以上のところが18か所(14.3%)であり、自治体以外の利用者は少ないことがわかった。だが一方自治体以外の方が7割以上のところもあり、事業所によって幅があることがわかった。

(4)地域活動支援センター登録利用者の障害程度等(問21)

図表 2-56 障害程度

| 障害程度 | 人数 | 構成比 |

|---|---|---|

| 1級 | 666人人 | 6.5% |

| 2級 | 4,647人 | 45.2% |

| 3級 | 995人 | 9.7% |

| 手帳なし | 2,140人 | 20.8% |

| 手帳等不明 | 1,842人 | 17.9% |

| 合計 | 10,290人 | 100.0% |

注:記載されていた数値のみを集計

最も多かったのが、精神保健福祉手帳2級4,647人(45.2%)、ついで精神保健福祉手帳なしが2,140人(20.8%)であり、2級である方が多く、一方手帳を持っていない方が多く、さらに手帳等不明とされる方が多く、精神障害の特徴ではないかと考える。

図表 2-57 他の障害者の利用状況

| 他の障害者の利用状況 | 人数 | 構成比 |

|---|---|---|

| 身体障害者 | 271人 | 32.6% |

| 知的障害者 | 465人 | 55.9% |

| その他 | 96人 | 11.5% |

| 合計 | 832人 | 100.0% |

注:記載されていた数値のみを集計

知的障害者は465人(55.9%)、身体障害者は271人(32.6%)であり、知的障害者が多いことがわかったが、この数値の増減については、新体系移行前の状況や、以前からの受け入れ状況を本調査では実施していないため、わからないが、全体の利用者の割合からすると、多くはないということが推測される。

図表 2-58 年齢区分

| 年齢区分 | 男性 | 女性 | 全体 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 19歳以下 | 33人 | 0.5% | 27人 | 0.6% | 60人 | 0.5% |

| 20~29歳 | 610人 | 8.4% | 525人 | 12.4% | 1,135人 | 9.9% |

| 30~39歳 | 1,942人 | 26.8% | 1,223人 | 28.8% | 3,165人 | 27.5% |

| 40~49歳 | 2,017人 | 27.8% | 1,063人 | 25.0% | 3,080人 | 26.8% |

| 50~59歳 | 1,676人 | 23.1% | 858人 | 20.2% | 2,534人 | 22.1% |

| 60~64歳 | 585人 | 8.1% | 290人 | 6.8% | 875人 | 7.6% |

| 65歳~ | 382人 | 5.3% | 258人 | 6.1% | 640人 | 5.6% |

| 合計 | 7,245人 | 63.1% | 4,244人 | 36.9% | 11,489人 | 100.0% |

注:記載されていた数値のみを集計

30~39歳の方が3,165人(27.5%)、40~49歳の方が3,080人(26.8%)、50~59歳の方が2,534人(22.1%)であった。

30~49歳の方が占める割合が多く、一方20歳代、60歳代の方が少ないことがわかった。

5.受託相談支援事業の現在の利用状況等について

(1)受託相談支援事業の実施件数(問22)

図表 2-59 月間の相談件数

| 相談件数 | 相談件数のうち精神障害者の数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 平均 | 構成比 | 合計 | 平均 | 構成比 | 精神障害者の占める割合 | |

| 相談来所 | 9,441件 | 87.4件 | 26.4% | 6,066件 | 67.4件 | 24.7% | 64.3% |

| 電話相談 | 24,911件 | 230.7件 | 69.7% | 17,838件 | 198.2件 | 72.6% | 71.6% |

| その他 | 1,375件 | 18.6件 | 3.8% | 661件 | 11.4件 | 2.7% | 48.1% |

| 合計 | 35,727件 | - | 100.0% | 24,565件 | - | 100.0% | 68.8% |

注:記載されていた数値のみを集計

注:精神障害者の占める割合=精神障害者数/相談件数

全体の相談件数は、相談来所は9,441件、電話相談は24,991件であり、この内精神障害の来所相談は6,066件、電話相談は17,838件である。

その他については、1,375件、その内精神障害は661件であった。この中身についてはわからないが、地域自立支援協議会をはじめ、個別支援会議、ネットワーク会議などが考えられる。

電話相談は、来所相談に比べ、非常に高い数値を示し、一事業所では月に300件以上の相談を受けていることとなる。

また来所相談についても一事業では月に120件以上の相談を受けていることとなり、これを合わせると月に420件ほどの相談を受けていることとなる。

ここでは、その相談内容(中身)については触れていないが、数値からニーズは高く、さらにそれに応えられる、人材の確保と質が求められていることがわかった。

②月間の出向(アウトリーチ)件数(平成20年9月の月間の数値)

図表 2-60 月間の出向件数

| 出向件数 | 出向件数のうち精神障害者の数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 平均 | 構成比 | 合計 | 平均 | 構成比 | 精神障害者の占める割合 | |

| 訪問・同行支 | 2,926件 | 27.6件 | 83.7% | 2,174件 | 24.4件 | 86.1% | 74.3% |

| その他 | 570件 | 11.6件 | 16.3% | 350件 | 7.8件 | 13.9% | 61.4% |

| 合計 | 3,496件 | - | 100.0% | 2,524件 | - | 100.0% | 72.2% |

注:記載されていた数値のみを集計

注:精神障害者の占める割合=精神障害者数/出向件数

全体の訪問・同行は2,926件、その内の精神障害は2,174件であった。

一事業所の月あたりの平均件数は、27.6件と上記の相談と比べると多くはないが、職員体制の確保を図るための工夫や、上記同様の人材確保が必要である。また特に訪問等は、ニーズが高いことが言われていることから、新体系移行前と比較し、その増減から、見えてくる状況について分析し、問題、課題点を見出していくことも必要である。

(2)受託相談支援事業において対象とする障害種別(問23)

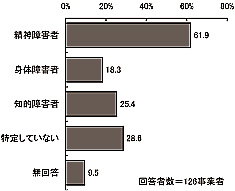

図表 2-61 障害種別(複数回答)

対象としている障害が精神障害のところが78か所(61.9%)、知的障害者のところが32か所(25.4%)、身体障害者のところが23か所(18.3%)、特定していないところが36か所(28.6%)であった。対象範囲を広げた事業所が多いことがわかった。また、対象とする障害種別についての理由は聞いてはいないが、行政の方針、地域性や運営主体の組織の理念などによることが考えられる。

(3)受託相談支援事業の利用者の居住地制限(問24)

事業を委託している自治体(委託元)居住者に限定していますか。

図表 2-62 居住地制限の有無(単数回答)

限定していないところが76か所(60.3%)、限定しているところが37か所(29.4%)であった。

ほとんどが限定をしていないが、限定をしているところについては、委託契約等を行っている行政からの意向なのか?もしくは運営組織の意向なのか?については見えないが、旧精神障害者地域生活支援センターにおける相談については広域性が 1 つの機能であったことを考えると、もう少し実態を捉える必要があるのではないか。

図表 2-63 実利用人数に占める委託(補助)元自治体以外の利用者(単数回答)

図表 2-63 実利用人数に占める委託(補助)元自治体以外の利用者(単数回答)の内容

地域活動支援センター同様に、1割以上2割未満が27か所(21.4%)、1割未満が17か所(13.5%)、0が14か所(11.1%)、7割以上が13か所(10.3%)とほとんどの事業所が自治体元の利用者が多いことがわかった。

広域の方への対応ができる電話相談の実績から考えると、割合としては低いのではないかとも考えられる。

6.受託相談支援事業の現在の利用状況等について

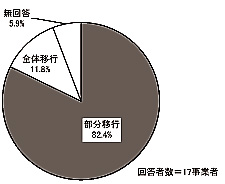

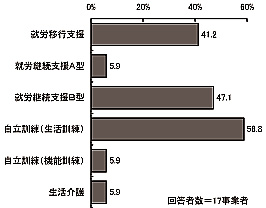

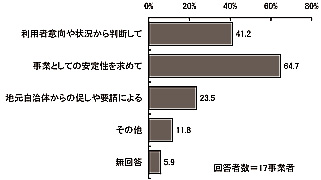

(1)移行する際の条件(問25)

貴事業所が「精神障害者地域生活支援センター」から現在の事業へ移行する際に委託元の自治体から今までとは異なる特別な条件を求められましたか。

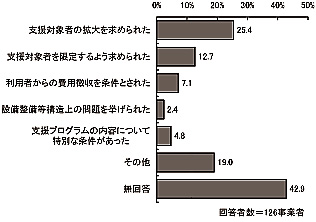

図表 2-64 移行する際の条件(複数回答)

支援対象者の拡大を求められたところが32か所(25.4%)、その他が24か所(19.0%)、支援対象者を限定するよう求められたところが16か所(12.7%)であり、自治体に求められることが多いことと、その内容に幅があることがわかった。

図表 2-65 支援対象者の拡大を求められた場合の記載一覧

- 三障害

- 三障害(児童をふくむ)

- 三障害に一元化

- 三障害対象

- 三障害対象

- 三障害対象

- 精神に知的・身体の三障害対象へ切替わった

- 原則三障害を対象

- 三障害対象に

- 精神のみから精神、身体、知的へ

- 他障害も

- 対象者を三障害へ拡大

- 対象者を三障害に

- 知的や身体も対象とする

- 知的障害、身体障害も対象とするように

- 知的障害も含む

- 知的障害者、身体障害者が対象となった

- 地活は三障害

- 委託元居住者

- 市町村にもよるが三障害への対応など

- 精神障害だけではなく知的障害

- 精神障害に限定していたが全障害を対象にする事

- 相談支援事業対象者、二障害

- 受入れに障害を限定しない(三障害を対象)

- 一日の実利用者 20名以上

- 市町村より依頼あり

- 障害を特定しない相談窓口

- 他市町村サービスを利用している那覇市在住利用者を増やす

- 委託先では限定されているが実際は異なる

- 特に訪問の数が少ないと指摘

- 法人に関係しない当事者の利用

図表 2-66 支援対象者を限定するよう求められた場合の記載一覧

- 三障害でしていたが精神に限定された

- 精神障害

- 精神障害者に限定

- 委託元以外の利用者は断ってほしい

- 委託元自治体以外の利用者を利用対象外とする

- 委託市町村以外は乗り合い(3割)(県全体)

- 委託市町村居住者。もともと、他地域からの利用者はなかったので混乱しなかった

- 原則、市在住、在勤の人

- 原則区民を対象とする。区民の利用率に応じて家賃補助額が変わる

- 市外利用者は基本的に利用できない

- 市町村単位の事業なので本来は地域(利用者が在住している)で支援する事が理想的であるから

- 市内の方にするように

- 相談支援の担当を明確化

- 他市はできるだけ受け入れないように

- 市の利用者は市の施設、資源を利用するよう促す

図表 2-67 その他の記載一覧

- 1日 20名の利用者確保、報告様式の統一、できれば 24h 365日対応できる工夫を、利用者と契約を交わす

- 委託元へ出向いての事業実施(例に出張相談)

- 運営委員会を設置し、利用者、地域住民、行政関係者を含めること

- 訓練事業のように利用者の利用実績に応じた委託費の減額をちらつかせている

- 月ごとの相談件数、内容等の報告

- 行政の窓口が相談Ⅰ型で 2箇所に分けられているため、その報告様式や対応が 2倍になっている。利用人数の報告などもおのおの重複しないため。一日の実利用 20名以上というⅠ型の基準が負担となる

- 市町村デイケア、精神相談支援に対する協力

- 市役所窓口に週一回派遣

- 指定相談支援事業所になること

- 指定相談事業所の併設、利用定員 1日 20人

- 事業所の引っ越し。圏域の中央部へと自治体を越えて引っ越し。

- 実績の内容をより細かく記載した資料の提出

- 相談支援専門員とし県の研修を受講した

- 日の平均利用者を20人以上とする

- 平均20人以上の利用

- 補助対象施設としての位置づけで委託は受けていないが、これまで登録料、利用料を徴収していたが、議会を通さなくてはならないので、実費負担という形で、利用料徴収はなくし、年間の保険料負担という形になった

- 求められていない

- 今のところ、特に求められていない

- 特にない

- 特になかった

- 特になし

- 特に現状通りとした

- 特別な条件は求められていない

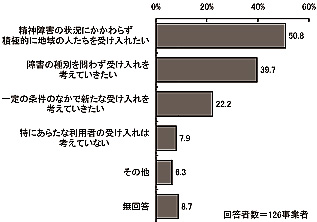

(2)利用者受け入れについての考え(問26)

今後、貴事業所利用者の新たな受け入れについてどのように考えていますか。お答えください。(あてはまるものすべてに○)

図表 2-68 利用者受け入れについての考え(複数回答)

図表 2-68 利用者受け入れについての考え(複数回答)の内容

精神障害の状況にかかわらず積極的に地域の人たちを受け入れたいとするところが、64か所(50.8%)と半数以上あり、さらに障害の種別を問わず受け入れを考えていきたいとするところが50か所(39.7%)あり、積極的な事業所の姿勢が伺えるとする一方、一定条件のなかで新たな受け入れを考えていきたいとするところが28か所(22.2%)と、慎重な姿勢を示すところがあることがわかった。

図表 2-69 一定の条件の中で新たな受け入れを考えたい場合の記載一覧

- Drの許可のある人

- 人員体制の拡充を図る中で、新たな受け入れ、支援の展開を図っていきたい

- 基本は市民

- 現在の障害対象者を中心に受け入れたい。専門外の対象者への対応が困難で未熟なため

- 現在は、高次脳機能障害や発達障害の方の支援も行っている

- 思春期児童、不登校なども

- 支援センターのルールを守れる方であれば

- 施設が対応、及び支援が可能な方を受け入れる。精神障害の状況は重要。

- 障害枠はとりたいが他事業者との関わりで…

- 身障は構造上困難

- 人権差別がないこと

- 生活支援目標を持てる人

- 精神の方がメインで

- 精神を主とできる範囲で

- 精神障害者を中心に利用ルールを設定、その中で受け入れする

- 専門的な分野に橋渡しができるように

- 知的、身体の方へのノウハウの限度がある

- 定員の問題、施設の構造上の問題、精神の方以外で、他のサービスメニューがある場合で、サービス内容にあわないケースほかのサービスが望ましい場合、事業所として対応が困難な場合(介護等を必要とする場合)

- 入院中の対象者で地域移行を希望している者の受入れ

- 発達障害

- 必要に応じて

- 目的をきちんと持った利用者を受け入れたい

(3)地域自立支援協議会及び社会資源との連携や協働(問27)

「地域自立支援協議会」への参画や関与の状況とともに、地域の様々な社会資源との連携や協働について現在の状況ならびに今後の展望をお聞かせください。

図表 2-70 地域自立支援協議会及び社会資源との連携や協働

| 地域自立支援協議会及び社会資源との連携や協働 | 件数 |

|---|---|

| ア:自立支援協議会の課題 | 25 |

| イ:自立支援協議会に参加している | 18 |

| ウ:自立支援協議会の運営等にかかわっている | 16 |

| エ:自立支援協議会は稼動せず、機能が十分ではない、今後を模索中 | 10 |

| オ:自立支援協議会は立ち上げ済み | 8 |

| カ:自立支援協議会は立ち上げ準備中 | 7 |

| キ:自立支援協議会の具体的内容について | 6 |

| ク:自立支援協議会の効果 | 6 |

| ケ:自立支援協議会はまだ設置されていない | 4 |

| コ:自立支援協議会には関与していない | 2 |

| サ:その他 3 | 3 |

ア:自立支援協議会の課題(25件)

- 事業所単独では難しい啓蒙、啓発活動に地域全体でとり組んでいきたい。

- 20年5月より実施、辞令検討や施策を整備していく上で部会(ワーキング)の設置が課題であり検討中。