第4章 利用者アンケート調査 集計及び分析結果

1.利用者の基本属性

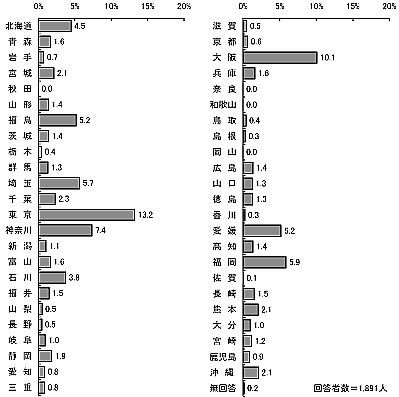

(1)利用者の居住都道府県(問1)

現在お住まいの地域はどこですか?

図表 4-1 利用者の居住都道府県(単数回答)

利用者アンケートの回答者は、全数1,891人。うち、東京都250人(13.2%)、大阪府191人(10.1%)、神奈川県139人(7.4%)、福岡111人(5.9%)の順に多い。

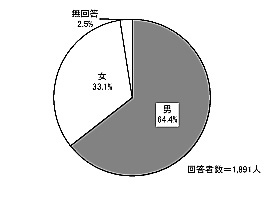

(2)利用者の性別と年齢(問2)

性別と年齢を教えてください。

図表 4-2 性別(単数回答)

図表 4-3 年齢(単数回答)

利用者アンケートの全回答者1,891人中、男性1,218人(64.4%)、女性626人(33.1%)である。

全体は40歳代・536人(28.3%)、30歳代・535人(28.3%)とほぼ同数で、次いで50歳代・405人(21.4%)の順に多い。男性は40歳代・371人(男性に占める割合30.5%)、30歳代・343人(男性に占める割合28.2%)、50歳代・278人(男性に占める割合22.8%)の順に多く、女性は30歳代・182人(女性に占める割合29.1%)、40歳代・156人(女性に占める割合24.9%)、50歳代・122人(女性に占める割合19.5%)の順に多い。

2.利用者の利用状況

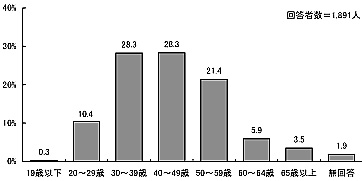

(1)主に利用している事業所の種類及びサービス種類(問3)

現在、主に利用している事業所の種類はなんですか?

図表 4-4 主に利用している事業所の種類(単数回答)

図表 4-4 主に利用している事業所の種類(単数回答) の内容

全回答者数1,891人のうち自立支援給付事業を主に利用している人は547人(28.9%)で、次いで地域活動支援センターⅠ型496人(26.2%)、地域活動支援センターⅠ型以外の368人(19.5%)である。

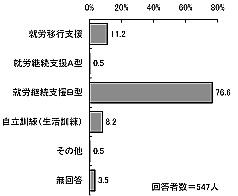

〔自立支援給付事業所の方〕利用しているサービスの種類はなんですか?

図表 4-5 自立支援給付事業所で利用しているサービス種類(複数回答)

図表 4-5 自立支援給付事業所で利用しているサービス種類(複数回答) の内容

自立支援給付事業を主に利用している547人のうち、419人(76.6%)は就労継続支援B型事業を利用し、次いで就労移行支援事業を61人(11.2%)が利用している。

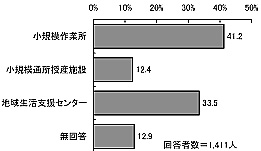

(2)以前の事業所(問4)

質問3で、〔1.自立支援給付事業所〕〔2.地域活動支援センター〕と答えた方におうかがいします。あなたが現在利用している事業所は、障害者自立支援法による新体系の事業ですが、以前は何の事業所でしたか?

図表 4-6 以前の事業所(単数回答)

障害者自立支援法新事業体系移行後の事業を利用している人のうち、移行前の事業は小規模作業所を利用していた人が582人(41.2%)、地域生活支援センターを利用していた人が472人(33.5%)、小規模通所授産施設を利用していた人が175人(12.4%)の順に多い。

(3)新体系の事業移行による変化(問5)

同じく質問3で、〔1.自立支援給付事業所〕〔2.地域活動支援センター〕と答えた方におうかがいします。障害者自立支援法による新体系の事業に移行してから変化はありましたか?

図表 4-7 事業所の種類×新体系の事業移行による利用料の変化(単数回答)

| 合計 | 減った | 変わらない | 増えた | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

175 12.4 |

670 47.5 |

232 16.4 |

334 23.7 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

118 21.6 |

188 34.4 |

174 31.8 |

67 12.2 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

23 4.6 |

280 56.5 |

32 6.5 |

161 32.5 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

34 9.2 |

202 54.9 |

26 7.1 |

106 28.8 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が670人(47.5%)、「増えた」と回答した人が232人(16.4%)、「減った」と回答した人が175人(12.4%)であった。

うち、地域活動支援センターⅠ型利用者の半数以上を占める280人(56.5%)、同じく、地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の半数以上の202人(54.9%)は「変わらない」と回答し、「増えた」または「減った」という回答とは大きな差が認められた。

一方、自立支援給付事業所利用者においては「変わらない」と回答した188人(34.4%)と、「増えた」と回答した174人(31.8%)には割合としては大きな差はなかった。自立支援給付事業所利用者の118人(21.6%)は「減った」と回答している。

また、「無回答」の人数割合を比較すると、地域活動支援センターⅠ型利用者の161人(32.5%)及び地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の106人(28.8%)は、自立支援事業所利用者の67人(12.2%)の倍以上の差が認められた。

地域活動支援センターの利用料や自立支援給付事業利用料の自己負担上限額を独自に決める自治体の特性や財政事情などによって、様々な変動が生じ、利用者負担の変化が生じたことが推察できる。自由回答においては、全体的に利用料に対する反対や不満の声が多く認められた。また、地域活動支援センターや自立支援給付事業所の利用に係る交通費が負担との記述が多数であった。さらに「自立支援医療(申請のための診断書)の毎年提出は無理」との回答が複数あることから、総じて経済的負担が増大したといえる。利用料についての無回答の割合から考えると、自立支援給付事業所利用者の方が地域活動支援センター利用者より自分の負担額の変化等について理解している割合が高いと推察される。

図表 4-8 事業所の種類×新体系の事業移行による工賃の変化(単数回答)

| 合計 | 増えた | 変わらない | 減った | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

228 16.2 |

573 40.6 |

178 12.6 |

432 30.6 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

158 28.9 |

224 41.0 |

101 18.5 |

64 11.7 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

12 2.4 |

140 28.2 |

25 5.0 |

319 64.3 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

58 15.8 |

209 56.8 |

52 14.1 |

49 13.3 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が573人(40.6%)でもっと多く、次いで「増えた」と回答した人が228人(16.2%)、「減った」と回答した人が178人(12.6%)であった。地域活動支援センターⅠ型利用者のうち319人(64.3%)が「無回答」となっている。

自立支援給付事業利用者で「減った」と回答した人の割合が18.5%(101人)である。工賃アップのためのさまざまな事業が展開される中で、「減った」という利用者の実感に、新事業体系のあり方や、それを後押しする事業に疑問を感じざるを得ない。その他、自由記載欄では「給食費と利用料がかかるのでもらえる工賃が減った」「利用料が高く工賃が思うようにもらえず±0くらいなので、もっと利用料を少なくしてほしい」などの意見があり、「工賃」を「必要経費を抜いた金額」と認識している人がいること、昨今の経済状況による作業の減少、利用者が増えたため工賃を全体で配分するので結果として手元に入る金額が減少したなど、さまざまな理由が推察できるが、今回の調査では明らかにされていない。

図表 4-9 事業所の種類×新体系の事業移行による活動内容(作業)の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,41 100.0 |

339 24.0 |

615 43.6 |

50 3.5 |

407 28.8 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

177 32.4 |

283 51.7 |

23 4.2 |

64 11.7 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

65 13.1 |

120 24.2 |

10 2.0 |

301 60.7 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

97 26.4 |

212 57.6 |

17 4.6 |

42 11.4 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人中、「変わらない」と回答した人が615人(43.6%)、「良くなった」と回答した人が339人(24.0%)、「悪くなった」と回答した人が50人(3.5%)いた。地域活動支援センターⅠ型の利用者のうち「無回答」の割合は60.7%(301人)で、自立給付事業利用者の11.7%(64人)と地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の11.4%(42人)に対し、5倍以上の差が認められた。地域活動支援センターⅠ型の利用者が作業についての「無回答」率が高いのは、移行前の精神障害者地域活動支援センターが作業を中心とした活動をしていないことの表れなのか、地域活動支援センターを利用している人たちの興味の対象が作業ではないことに重点が置かれているのか、今回のアンケートでは明らかにできない。

図表 4-10 事業所の種類×新体系の事業移行による活動内容(作業以外)の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

309 21.9 |

706 50.0 |

46 3.3 |

350 24.8 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

140 25.6 |

303 55.4 |

19 3.5 |

85 15.5 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

80 16.1 |

201 40.5 |

12 2.4 |

203 40.9 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

89 24.2 |

202 54.9 |

15 4.1 |

62 16.8 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が706人(50.0%)、「良くなった」と回答した人が309人(21.9%)、「悪くなった」と回答した人が46人(3.3%)であった。

自立支援給付事業利用者と地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の回答に大きな差は認められなかったが、地域活動支援センターⅠ型利用者においては「良くなった」と回答した人が16.1%(80人)と自立支援給付事業所利用者の25.6%(140人)、地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の24.2%(89人)より少ない結果となっている。また、「変わらない」と回答した人も地域活動支援センターⅠ型利用者は40.5%(201人)であるのに対し、自立支援給付事業所利用者の55.4%(303人)、地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の54.9%(202人)と少なくなっている。

このことから、地域活動支援センターⅠ型利用者は「良くなったとは」「変わらない」と感じている人が自立支援給付事業所利用者と地域活動支援センターⅠ型以外の利用者より少ない傾向にある。

事業の移行先によっては作業以外の活動に制限が現れ、利用者の意見として表れるのではないかと予想したが、意外にも「悪くなった」と回答する人は3.3%と少なかった。

図表 4-11 事業所の種類×新体系の事業移行による職員の対応の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

515 36.5 |

739 52.4 |

37 2.6 |

120 8.5 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

213 38.9 |

274 50.1 |

19 3.5 |

41 7.5 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

173 34.9 |

257 51.8 |

12 2.4 |

54 10.9 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

129 35.1 |

208 56.5 |

6 1.6 |

25 6.8 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が739人(52.4%)、「良くなった」と回答した人が515人(36.5%)、「悪くなった」と回答した人が37人(2.6%)である。

「変わらない」と「良くなった」を合わせた回答者数は全体の88.9%で、職員の対応に対して好意的に受け止める声が多く、地域活動支援センターⅠ型利用者と地域活動支援センターⅠ型以外の利用者、また自立支援給付事業所利用者に大きな変化は認められない。

しかし、自由回答においては「悪くなったところ」に対する回答数は少ないものの、「職員が忙しそう(3人)」「職員が事務作業に追われているように感じる」「スタッフはキツソウ」「職員の数が減り、皆が忙しそうに見えます。相談したいと思っても、声をかけて良いものか迷うことがあります」など、職員の対応そのものではなく、事業所の人員配置の少なさと事務量の多さに対する不満、それによって多忙な立場に立たされる職員を気遣う声が見受けられた。反面、事業移行したことによって、これまでの対応の質を落とさないよう職員が一層の努力していることを利用者が評価していることがうかがえる。今後の課題として検討が求められる。

一方、「職員と定期的に相談できるようになった」など、これまでにはなかった個別支援計画作成時の面接などを評価すると思われる意見もあった。

図表 4-12 事業所の種類×新体系の事業移行による居心地の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

499 35.4 |

728 51.6 |

61 4.3 |

123 8.7 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

187 34.2 |

292 53.4 |

27 4.9 |

41 7.5 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

182 36.7 |

239 48.2 |

19 3.8 |

56 11.3 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

130 35.3 |

197 53.5 |

15 4.1 |

26 7.1 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が728人(51.6%)、「良くなった」と回答した人が499人(35.4%)、「悪くなった」と回答した人が61人(4.3%)である。

「良くなった」もしくは「変わらない」と回答した人は87.0%で、これまでと同等以上の場作りに向けて利用者と職員が努力していることがうかがえる。しかし、少なからず「悪くなった」と訴える利用者もいる(自立支援給付事業所利用者の4.9%(27人)、地域活動支援センターⅠ型利用者の3.8%(19人)、地域活動支援センターⅠ型以外の利用者の4.1%(15人))。事業移行に伴う活動の変更や登録者の増加、事業所の合併などよって、利用者が増減したことなどへの不満と不安などが考えられる。このような環境の変化に対する脆弱性を持つ精神障害者にとって、他の障害者以上に負担は大きかったものと推察される。

図表 4-13 事業所の種類×新体系の事業移行による仲間との交流の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

517 36.6 |

729 51.7 |

51 3.6 |

114 8.1 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

199 36.4 |

285 52.1 |

26 4.8 |

37 6.8 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

193 38.9 |

236 47.6 |

14 2.8 |

53 10.7 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

125 34.0 |

208 56.5 |

11 3.0 |

24 6.5 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が729人(51.7%)、「良くなった」と回答した人が517人(36.6%)、「悪くなった」と回答した人が51人(3.6%)である。

「良くなった」もしくは「変わらない」と回答した人は88.3%で、これまで以上のグループワークや仲間作りに向けて利用者と職員が努力していることがうかがえる。しかし、若干ではあるが「悪くなった」と訴える利用者もいる(自立支援給付事業所利用者のうち4.8%(26人)、地域活動支援センターⅠ型利用者のうち2.8%(14人)、地域活動支援センターⅠ型以外の利用者のうち3.0%(11人))。事業移行に伴う登録者の増加や、事業所の合併などよって、利用者が増減したことなどへの不満と不安などが考えられる。このような環境の変化に対する脆弱性を持つ精神障害者にとって、他の障害者以上に負担は大きかったものと推察される。

図表 4-14 事業所の種類×新体系の事業移行による雰囲気の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

525 37.2 |

706 50.0 |

63 4.5 |

117 8.3 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

199 36.4 |

282 51.6 |

26 4.8 |

40 7.3 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

195 39.3 |

235 47.4 |

16 3.2 |

50 10.1 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

131 35.6 |

189 51.4 |

21 5.7 |

27 7.3 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が706人(50.0%)、「良くなった」と回答した人が525人(37.2%)、「悪くなった」と回答した人が63人(4.5%)である。

「良くなった」と「変わらない」と回答した人の合計は87.2%で、これまで以上の場作りに向けて利用者と職員が努力していることがうかがえる。しかし、若干ではあるが「悪くなった」と訴える利用者もいる(自立支援給付事業所利用者のうち4.8%(26人)、地域活動支援センター利用者1型利用者3.2%(16人)、地域活動支援センター1型以外の利用者5.7%(21人))。事業移行に伴う登録者の増加や合併などよって利用者が増減したこと、作業内容や量の変更による雰囲気、事業所の環境、設備の変更などへの不満と不安などが考えられる。このような環境の変化に対する脆弱性を持つ精神障害者にとって、他の障害者以上に負担は大きかったものと推察される。

図表 4-15 事業所の種類×新体系の事業移行による全体の変化(単数回答)

| 合計 | 良くなった | 変わらない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1,411 100.0 |

528 37.4 |

690 48.9 |

66 4.7 |

127 9.0 |

| 自立支援給付事業所 | 547 100.0 |

208 38.0 |

264 48.3 |

32 5.9 |

43 7.9 |

| 地域活動支援センターⅠ型 | 496 100.0 |

184 37.1 |

244 49.2 |

17 3.4 |

51 10.3 |

| 地域活動支援センターⅠ型以外 | 368 100.0 |

136 37.0 |

182 49.5 |

17 4.6 |

33 9.0 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者1,411人のうち、「変わらない」と回答した人が690人(48.9%)、「良くなった」と回答した人が528人(37.4%)、「悪くなった」と回答した人が66人(4.7%)である。

「良くなった」もしくは「変わらない」と回答した人が86.3%で、移行後の地域活動支援センターと自立支援給付事業は概ね問題ないと利用者に評価されているようである。

全回答517人のうち「良くなったところ」に対して「わからない・不明」「特にない」とした人は約129(25%)人。「悪くなったところ」より回答に積極的な姿勢がみえる。

すべての回答は、ア:職員の対応について、イ:活動内容について、ウ:雰囲気や人間関係についてに分類することができる。

ア:職員の対応について(回答内容抜粋)

- 職員の方が危険対応をしっかりしてきた 就労しやすい雰囲気になった (地域活動支援センター利用者)

- 職員が親切に対応してくれる (自立支援給付事業所利用者5人 地域活動支援センター利用者15人)

- スタッフに関していえばレベルが高い (地域活動支援センター利用者)

- 職員がよく話し相手になってくれる (地域活動支援センター利用者)

- 就労やボランティアなどへの支援が良くなった(自立支援給付事業所利用者1人 地域活動支援センター利用者1人)

- 職員が増えた (自立支援給付事業所利用者2人 地域活動支援センター利用者3人)

- カウンセリングをしてくれる (地域活動支援センター利用者)

- 職員があまり関わりを持たなくなった (地域活動支援センター利用者)

- 区分がはっきりしたので職員のモチベーションがあがった (地域活動支援センター利用者)

- スタッフの対応が良くなった。優しくなった (自立支援給付事業所利用者4人)

- 非常勤の講師が増えてオープンスペースに常にいるようになり良くない言動を注意してくれるようになった (地域活動支援センター利用者)

- 職員と定期的に相談できるようになった (地域活動支援センター利用者)

- 職員が相談にのってくれる (地域活動支援センター利用者4人)

- 送迎車があって毎日来所できるようになって精神的に安定している(自立支援給付事業所利用者)

- 冬の送迎サービスで通勤が便利に (自立支援給付事業所利用者)

地域活動支援センター利用者、自立支援事業給付事業所利用者のそれぞれに共通しているのは職員の対応への評価、雰囲気の良さなど。「職員が親切に対応してくれる」と従来からの対応への評価と受け止められる声が多数あった他、「事業移行をきっかけとしてよくなった」「スタッフの対応がよくなった 優しくなった」とする声もあった。

地域活動支援センター利用者においては、活動プログラムやレクリエーションの内容を高く評価がする声が多いのに対し、自立支援給付事業所利用者では作業面などで今回改善された点(メニューや仕事量、工賃の増加、設備の充実、効率アップ)などを評価する声が多い。

また、地域活動支援センター利用者は相談業務を評価の声があるのに対し、自立支援給付事業所利用者は職員対応の親切さなどを評価する声はあるものの、特に「相談」や「面接」を取り上げて評価する声は今回なかった。地域活動支援センターには旧地域生活支援センターが含まれているため、利用者も相談援助が職員の重要な役割と認識している可能性が高いこと、相談支援事業を担っている地域活動支援センターでは職員も積極的に相談支援を行っている可能性が高いことなどが想定される。その他、就労支援に対する取り組み、職員の勤務態度の変化、個別の支援計画を評価する声、送迎への評価などの声もある。

イ:活動内容について(回答内容抜粋)

- 活動時間が長くなった (地域活動支援センター利用者)

- 活動の雰囲気良い 充実感 (自立支援給付事業所利用者10人 うち地域活動支援センター利用者5人)

- レクリエーションの設備が整ってきた (地域活動支援センター利用者)

- 料理が作れるようになった (地域活動支援センター利用者2人)

- プログラムが増えて良くなった (自立支援給付事業所利用者10人 地域活動支援センター利用者8人)

- 行事・レクへの評価(充実度が上がった・楽しい・増えた) (自立支援給付事業所利用者8人 地域活動支援センター利用者2人)

- 就労支援など (自立支援給付事業所利用者1人 地域活動支援センター利用者人)

- 工賃がもらえる・増えた (自立支援給付事業所利用者7人 地域活動支援センター利用者1人)

- 作業がたくさん増えた(種類・量) (自立支援給付事業所利用者8人 地域活動支援センター利用者6人)

- 作業設備面の充実・増改築・パソコンなど (自立支援給付事業所利用者4人 地域活動支援センター利用者1人)

- 作業の効率が良くなった (自立支援給付事業所利用者6人 地域活動支援センター利用者1人)

- 行事が少なくなってほっとした (地域活動支援センター利用者)

- 仕事が減った (地域活動支援センター利用者)

- 安定して仕事がある (地域活動支援センター利用者)

- 作業以外の活動が増えた (自立支援給付事業所利用者)

- 資格がとれるようになった (自立支援給付事業所利用者)

- 利用料が1,500円に減ったこと (自立支援給付事業所利用者)

大きく、作業内容(量・種類が増えた)や工賃アップに対する評価、レクリエーションやプログラム、行事などの活動に対する評価に大別できる。活動内容における利用者の関心領域について理解できる。また、活動中の雰囲気や、感じる充実感が良いとする意見も複数あった。利用する上で、雰囲気の良さ、仲間との関係性を非常に大切な要素としてとらえていることがここから理解できる。その他、作業面全般への見直しと(工程、内容、工賃、設備面、時間、連続性など)など作業内容の充実を歓迎する声がある。

ウ:雰囲気について、人間関係への評価(回答内容抜粋)

- 雰囲気が良い 仲間といて楽しい 落ち着くなど (自立支援給付事業所利用者17人 地域活動支援センター利用者37人)

- 新しい人たちが利用して話しが広がった (自立支援給付事業所利用者4人 うち地域活動支援センター利用者7人)

- きれい 居心地 (地域活動支援センター利用者)

- 仲間ができた 増えた (自立支援給付事業所利用者8人 地域活動支援センター利用者13人)

- 新たな催し・集まり (地域活動支援センター利用者)

- 行事が少なくなりかえって気楽になった (地域活動支援センター利用者)

- コミュニケーション(地域活動支援センター利用者)

- 人と話すことが以前より楽になった地域活動支援センター利用者)

- 耐えることが強くなった(地域活動支援センター利用者)

友人関係、所内の雰囲気を高く評価する回答が多かった。雰囲気の良さ、利用者同士の人間関係などについて、利用者はとても大切な要素として受け止めていることがわかる。

事業移行に伴う合併や登録者増員などの影響か、メンバー増員についての記述もいくつかみられた。利用者は新たなメンバーの参加について、仲間ができたと概ね好意的に受け止めていた回答が多いが、メンバーの増加という環境変化を不満とする声も他方ある。一方、仲間と過ごすことでコミュニケーション能力がアップした、緊張が低くなったなど、自分自身にとってなんらかの具体的なメリットがあったことを認識しているとする回答もあった。

全回答414人のうち「わからない・不明」「特にない」は159人(40.8%)。「良くなった点」への回答ほど積極的記載はなかった。大きくは、ア:職員の対応について、イ:利用料、通所にかかる費用について、ウ:作業内容・工賃などについて、エ:所内の雰囲気に関すること、オ:その他 手続き上のことなどについて分類される。

ア:職員の対応について(回答内容抜粋)

- 職員が忙しそうな事 (自立支援給付事業所利用者1人 うち地域活動支援センター利用者1人)

- 職員が事務作業に追われているように感じる (地域活動支援センター利用者)

- 職員さんたちが外出などであまりいなくなった (地域活動支援センター利用者)

- 一日のスタッフが少なくなった (地域活動支援センター利用者)

- スタッフはキツソウ(地域活動支援センター利用者)

- 職員の数が減り、皆が忙しそうに見えます。相談したいと思っても、声をかけて良いものか、迷うことがあります (自立支援給付事業所利用者2人 うち地域活動支援センター利用者1人)

- 日常生活のことをあまり指導できていない (地域活動支援センター利用者)

- 受給者証の手続き当事者に丸投げ (地域活動支援センター利用者)

- スタッフがきつくなった (地域活動支援センター利用者2人)

- 前よりスタッフとの会話が減った (地域活動支援センター利用者)

- 職員がさびしくなった (自立支援給付事業所利用者)

- 職員の人が相談を空けてくれるけど忙しくて大変そう (地域活動支援センター利用者)

- 職員の対応に不満 (自立支援給付事業所利用者)

「悪くなったところ」の全回答に占める割合のうち、職員の対応を不満とする回答が多かった。特に「スタッフの数が少なくなった」「忙しそうで声をかけにくい」「相談しにくい」などの意見のほか、忙しそうな職員を気遣う意見等も目立った。それぞれの利用者は職員の多忙ぶりから、声をかける、相談を求めるなどの対応を遠慮している可能性があることが懸念される。

事業移行とその利用に際しての提出書類作成、また自立支援給付事業移行後においても毎月の請求事務や支援計画の作成など、利用者とゆるやかな時間の中で交流の時間を持つことが困難な状況が浮き彫りとなっている。

イ:利用料、通所にかかる費用について(回答内容抜粋)

- 利用料が生じた負担(自立支援給付事業所利用者8人 地域活動センター利用者11人)

- 利用料が年間3,000円から毎日100円になった(地域活動支援センター利用者)

- 電車賃がいるようになった(地域活動支援センター利用者)

- バスが割引にならない(地域活動支援センター利用者)

- 自動車の交通費がかかるところかな(地域活動支援センター利用者)

- 利用時間が 6 時間過ぎると利用料が生じる(地域活動支援センター利用者)

- 利用料払うのがめんどう(自立支援給付事業所利用者)

- 毎日利用料50円払わなければならなく、ずいぶん前みたいに1か月全部まとめて利用料をはらわなければならなくなった (自立支援給付事業所利用者)

- お金が必要になった。かかるようになった (自立支援給付事業所利用者4人)

- 給食費と利用料がかかるのでもらえる工賃が減った (自立支援給付事業所利用者)

- 利用料が高くなった (自立支援給付事業所利用者)

利用料に対しては、利用料が発生したことや金額の高さへの不満のみならず、支払手続きの複雑さなどに対する不満の声も多い。また、交通費がかかるようになったなど利用に関連して生じた費用への不満もある。工賃から利用料などを支払う形式の場合、利用料の増加が工賃日の喜びを半減させている可能性もある。

ウ:作業内容・工賃などについて(回答内容抜粋)

- ヒマな時間があること (地域活動支援センター利用者)

- 仕事が少なくなった (自立支援給付事業所利用者6人 地域活動支援センター利用者6人)

- 工賃、外出でのイベント行事が減った (地域活動支援センター利用者)

- 以前と比べて工賃が安くなったこと (自立支援給付事業所利用者7人 地域活動支援センター利用者5人)

- 人が増えたので少し配分が減る(地域活動支援センター利用者)

- 工賃制がなくなることがいやだ(地域活動支援センター利用者)

- もっと仕事ができる場所(トレーニング)を作ってほしいです (地域活動支援センター利用者)

- とにかく作業量が増えている (自立支援給付事業所利用者)

- 利用料が高く工賃が思うようにもらえず±0くらいなのでもっと利用料を少なくしてほしい(自立支援給付事業所利用者)

- 利用料が増えたので工賃が減りました(自立支援給付事業所利用者)

- 工房内での作業が増えていき、多少息苦しいと思える節がある(自立支援給付事業所利用者)

- 仕事が9時から15時になったこと(自立支援給付事業所利用者)

- 不況でなかなか仕事がない(自立支援給付事業所利用者)

- 毎日作業が入っていて前に比べて港ですごす時間が減ったのがさびしい(自立支援給付事業所利用者)

- 仕事がなくなった(自立支援給付事業所利用者)

- 仕事が難しくなった(自立支援給付事業所利用者)

- 以前はゆるやかだったが最近やや厳しくなった(自立支援給付事業所利用者)

- 仕事についていけない(自立支援給付事業所利用者)

工賃倍増計画への対応などから、多忙になったとする声が多くなることが予想されたが、作業内容については意外にも「作業が減った」「ヒマになった」などの声が多い。さらに工賃額については「以前と比べて安くなった」とする声も多かった。理由として不況、工賃から給食費や利用料を差し引いて渡す場合があること、作業従事者が増えたことによる配分額の低下などが推察される。他方、作業が増えたことにより所内の雰囲気や利用者のペースに影響が生じたなどの声もある。

エ:所内の雰囲気に関すること(回答内容抜粋)

- 利用者が少なくなった (自立支援給付事業所利用者4人 地域活動支援センター利用者3人)

- いろいろな人が増えてなんとなく疲れる (自立支援給付事業所利用者2人 地域活動支援センター利用者1人)

- 静養室がなくなった・静養できるところがなくなった (地域活動支援センター利用者2人)

- 全体がもう少し柔らかくなってほしい (地域活動支援センター利用者)

- 日曜休みになったこと (地域活動支援センター利用者2人)

- みんな元気がない (地域活動支援センター利用者)

- 新しい人の顔や名前が一致せずに困っている・覚えられない (地域活動支援センター利用者2人)

- 利用者同士のコミュニケーションが減った (自立支援給付事業所利用者1人 地域活動支援センター利用者1人)

- 仲間とうまくいかない (自立支援給付事業所利用者)

- 交流室が狭くなった (地域活動支援センター利用者2人)

- 生活保護の人が増えた。作業所そのものにゆとりがなくなった (地域活動支援センター利用者)

- メンバーが挙動不審で気持ち悪い (地域活動支援センター利用者)

- 狭くて作業がやりにくい (地域活動支援センター利用者)

- 遠くなった (地域活動支援センター利用者)

- 人間関係でのギクシャク (地域活動支援センター利用者)

- 人が多すぎる (自立支援給付事業所利用者5人 地域活動支援センター利用者3人)

- 友達付き合いが悪くなった (地域活動支援センター利用者)

- 9時から16時までのフルタイムの作業ができない (地域活動支援センター利用者)

- 自分のペースでできない (地域活動支援センター利用者)

- みんなバラバラになるのが心配 (地域活動支援センター利用者)

- (内職作業を始めたら)狭くなった (地域活動支援センター利用者)

- 作業が増え息苦しい (自立支援給付事業所利用者)

- メンバーがあまり話しをしない (自立支援給付事業所利用者)

- 雰囲気・人間関係 (自立支援給付事業所利用者3人)

- ティッシュが施設持ちでなくなった (自立支援給付事業所利用者)

- 決められたプログラムをこなす感じがする (自立支援給付事業所利用者)

- レクが減った (自立支援給付事業所利用者)

- 休みがへった (自立支援給付事業所利用者)

- 行事にお金をかけなくなり、イベントができなくなった (自立支援給付事業所利用者)

- 長時間居すぎてかえって寝てしまう (地域活動支援センター利用者)

事業の移行によって所内の雰囲気に多少なり影響が生じ、そういった環境の変化に対する戸惑いの声が聞かれる。利用者の増減に対する不満、作業内容の変更による雰囲気や施設環境の変化、施設内設備の変更などへの不満などが挙げられる。こういった環境の変化に対し脆弱性を持つ精神障害者にとって、他の障害者以上に負担は大きいと考えられる。

オ:その他 手続き上のことなど(回答内容抜粋)

- 通所にいろいろな手続きが多い(自立支援給付事業所利用者)

- 医療費の1割負担が生じた(地域活動支援センター利用者)

- 自立支援法の医療の診断書を毎年提出は無理(地域活動支援センター利用者)

- 毎年診断書を書くのは大変困る(地域活動支援センター利用者)

上記各項目のほか、特に自立支援医療の診断書提出について不満とする内容の回答が複数、その他事業利用上の手続きの複雑さを指摘する声があった。

さらに利用に際して「遠くなった」との声がある。地域活動支援センターや自立支援給付事業所の移転や合併、利用条件が合わなくなったことで他の事業所へ移ったためと推測される。これらの理由のほか、今後は本人のニーズを尊重し、市区町村をこえた利用なども増加する可能性は高い。交通費を負担とする声が複数あったことから考えても、今後利用に伴って発生する交通費負担への配慮は必須といえる。今後早急に検討されるべき課題といえる。

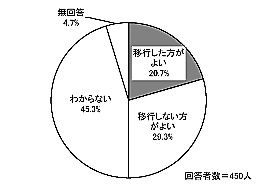

3.新体系の事業移行への意向

(1)新体系の事業移行への意向(問6)

質問3で、〔3.小規模作業所〕〔4.小規模通所授産施設〕と答えた方におうかがいします。あなたが現在利用している事業所は、障害者自立支援法による新体系の事業に移行した方がよいと思いますか?

図表 4-16 新体系の事業移行への意向(単数回答)

図表 4-17 事業所の種類×新体系の事業移行への意向(単数回答)

| 合計 | 移行した方がよい | わからない | 悪くなった | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 450 100.0 |

93 20.7 |

132 29.3 |

204 45.3 |

21 4.7 |

| 小規模作業所 | 229 100.0 |

38 16.6 |

68 29.7 |

106 46.3 |

17 7.4 |

| 小規模通所授産施設 | 221 100.0 |

55 24.9 |

64 29.0 |

98 44.3 |

4 1.8 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

全回答者450人のうち、「わからない」と回答した人は204人(45.3%)、「移行しないほうがいい」と回答した人は132人(29.3%)、「移行したほうがいい」と回答した人は93人(20.7%)であった。

「移行した方がいい」と回答した人93人のうち、希望するサービスを「就労継続B型」と回答した人が27人(29.0%)、「就労継続A型」と回答した人が22人

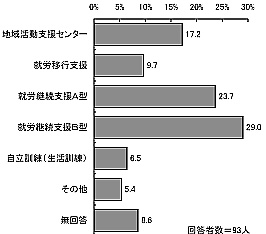

〔1の方〕移行してほしいサービスの種類はなんですか?

図表 4-18 移行してほしいサービスの種類(複数回答)

図表 4-18 移行してほしいサービスの種類(複数回答)の内容

図表 4-19 事業所の種類×移行してほしいサービスの種類(複数回答)

| 合計 | 地域活動支援センター | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 自立訓練(生活訓練) | その他 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 93 100.0 |

16 17.2 |

9 9.7 |

22 23.7 |

27 29.0 |

6 6.5 |

5 5.4 |

8 8.6 |

| 小規模作業所 | 38 100.0 |

5 13.2 |

2 5.3 |

13 34.2 |

10 26.3 |

3 7.9 |

2 5.3 |

3 7.9 |

| 小規模通所授産施設 | 55 100.0 |

11 20.0 |

7 12.7 |

9 16.4 |

17 30.9 |

3 5.5 |

3 5.5 |

5 9.1 |

注:上段は実人数(単位:人)、下段は比率(単位:%)

(23.7%)、「地域活動支援センター」と回答した人が16人(17.2%)、「就労移行支援」9人(9.7%)、「自立訓練(生活訓練)」と回答した人が6人(6,5%)となった。日中活動の事業所には「就職がしたいので」を利用目的とする人が多いが、意外にも「就労移行支援」を希望する人が少なかった。現在、既に何らかのサービスを利用し、希望と自分の能力のすり合わせをしている人たちが回答したことからではないかと考えられる。

(2)新体系へ移行に関する意見(問7)

同じく質問3で、〔3.小規模作業所〕〔4.小規模通所授産施設〕と答えた方におうかがいします。質問6でお答えになった理由を教えてください。

図表 4-20 新体系へ移行に関する意見

| 件数 | 内容 |

|---|---|

| ア:制度がよくわからない | 89 |

| イ:利用料の負担がいやなため、移行しないほうがいい | 41 |

| ウ:移行しないほうがよい | 85 |

| エ:移行してほしい | 44 |

| オ:その他〔特に理由はないを含む〕 | 47 |

| 合計 | 306 |

以下は、ウ・エの自由意見の一覧である(基本的に原文のまま掲載)。「ア:制度がよくわからない」「イ:利用料の負担がいやなため、移行しないほうがいい」は、記載された内容がほぼタイトルどおりの内容であるため、具体的記載内容の掲載は省略している。

ウ:移行しないほうがよい(85件)

- 新体系の事業に移行してしまったら、人数を各作業所で最低10名に義務づけられる等、元々少ない人数の作業所は成り立たなくなってしまい、国の補助金が受けられなくなる。すると、工賃も出なくなり、負担金増大にもなります。かえって病気が重くなります

- 自立支援法が移行されると沢山お金が生じるから

- 自立のため

- 今迄通りでよい

- 今現在作業所を利用しているが利用料を払わなくてはいけなくなるので

- 今現在の作業所に近い形で利用したいから

- 今現在でいいと思います。利用料を払わなくていいから

- 今よりも良くなると思う

- 今まででいいと思います

- 今は、いろいろな利用の仕方をしている人がいる。移行するとそういう人達の行く場所がなくなる

- 今の方が自由でよい

- 今の生活を変化させたくないから

- 今の状態がいいです

- 今の自由な雰囲気がこわれるのがいやだ

- 今の時給で良い。社会復帰するまで、作業所にいたい。何年でも。具合が悪くなって自宅療養や入院すると、そこからまた復帰した時からまた作業所をすぐに利用したい

- 今の施設で満足している

- 今のままの作業所を維持してほしい

- 今のままでよい

- 今のままが良いから

- 今の、ところ不満はありません

- 今がなじんでる

- 工賃が500円しかもらっていないので通所費が480円取られたら20円しか工賃が残らないので今まで通りの作業所でいさせてもらいたい

- 現在の利用方法であってると思うから

- 現在のままで支障がないから

- 現行まま

- 現行のサービスがよいから

- 移行した方が働きにくくなるため

- このままでいい

- ここにいたいから。

- 利用者の方(自分自身をふくめて)毎日の体調が良い日、悪い日があります。1時間で作業がつかれる時もありますし、夕方まで、作業できる日もありますので、今の状況でお願いします

- 利用期限を設けていない方がよい。私は、これから、就労する意志がなく、また能力がない。つまり福祉的就労を今後とも続けていきたい

- 無理な事ができない体調で、仕事ができない心配があります。(心の中で、仕事がしたくても、病気が出てしまうため)

- 満足、どこに行ってもおちつかず、自分のい場所です

- 毎日毎日休まず作業所に行けないため

- 毎日 10 人も来ると思わないか、時給下がったらいやだから

- 補助金が少なくなる。スタッフの仕事がふえ、色々なサービスが受けられなくなる

- 複雑になりすぎてほしくないので

- 不況で、健常者の方でも苦しい生活をつづけている中で、今の状況では、授産施設ではたらきたい

- 納得できない

- 年齢的、体力的に一般就労は困難なので、居場所がほしいから

- 手帳は持ちたくないから

- 時限をきめられると、しゅうろうにししょうが出ると思う

- 事業を移行されたら利用者のかよう所がかぎられる

- 私には何もできないから移行しない方がよい

- 自由さがなくなるので

- 自由きままでよりたい

- 自分のリズムができていないから

- 残っていたほうが良いと感じた

- 作業所があったほうがいい

- 休むことが多いから

- 気楽に仕事できるから

- 家族だけの生活よりも、いろんな人達にあえるうれしさがあります

- のんびりしたふんいきが好きだから

- サロン風でもいいやん。変更は好まない。食事を作ったり、コーヒーも飲める

- いまのままでいいから

- いまがいい

- 頭がよわいから

- 当施設の場合は、現在の運営方法が良いと思われます

- 通所するのに費用を負担しなければならなくなる。障害区分を受けなければならないので利用しづらくなる

- 長い病気で年をとってしまったため

- 作業所への補助金が減る。事務仕事が増える。本来メンバーがする仕事が職員さんの手が回らないため少なくなる

- 作業所の利用料が今迄と同じ無料のままの方が良い

- 作業所の方が良いから

- ゆっくりできる

- 疲れたら休める場所がいい、移行支援や継続支援だと休めなくなりそうで嫌だ

- 作業所の今の雰囲気がよい

- 何がどういう風に変わるかわからない。今までの状態で良い気もする

- メンバーの生活のリズムやケア、精神状態が現状の方が好ましいと思われた

- みんなといっしょに働いているときつい時もあるが、心が和む時もあるから

- いろいろなタイプの方がいる。就労移行支援は不安がある(もどってこれないのか)

- 補助金が少なくなる

- 体調に合せて作業をおしえてくれる

- 早く再々就職はしたいと思っているが、景気の状況でなかなか見つからない。早く何とかしたいのだけど…。今の政府は何を考えているのか…

- 生活のため

- 生活していく上で必要

- 少しですが、こうちんがありがたい

- 自分の調子で行くことができるから

- 作業所が就労の助けになる

- 国家予算、地方自治体の格差等を考えないといけないから

- 現在の小規模通所授産施設の内容が自分に適しているから

- 現在、家族 3 人うまくバランスが良く、ひきつづきつづけたい

- その方が作業所としてふさわしいし利用しやすい

- このままで移行すれば利用料が必要となり、メンバー同士で格差が、出て不平等が生じます。私は生活保護をもらっていて、生活保護以外のメンバーさんは、利用料が発生するので利用料を払わないといけないメンバーさんとの不公平差に私自身の心が痛みます。悲しい法律です

- きびしい作業所はきらいである。いこいの場もかねた、また家族会もある作業所がよい

- この施設で現在は満足しているし、社会復帰のあり方についても考えてあるから

エ:移行してほしい(44件)

- 継続支援B型がいい

- 一般企業の利用を支援してみたい

- 一般企業に就職したいから

- 一般企業で働ける年まで働くため

- 一割負担のお金を福祉にまわして欲しい

- B型がいい

- 1つのところで、働き続ける訓練がしたい

- 就労意欲が刺激されるので

- 工賃がふえるから

- 金がほしいため

- そこそこお金が欲しい。将来ちょきんがほしいからです

- しょうらい働きたい

- 早く就職(障害雇用)でしたいから

- 作業所から、スムーズに企業に雇用ができる制度がほしいから

- 「時給(工賃)が、250円・300円と上がるといいな。」と思った。そして、仕事も多くあらば工賃アップにつながるだろう。と思う

- 働きたいから

- 働いた方がよいと思った

- 地域生活支援センターになるのは無いと思う。でも作業所に通う為にお金をはらわないと思うと無理できる事であるならば、就労継続支援B型の作業所になってほしいなと思っています

- 新しい事業にチャレンジしてみたい

- 最低賃金の支給が出勤してきちんと仕事をすれば保証されるので。雇用契約を結ぶ際にこちらの自由をある程度受け入れてくれるのであればよいと思う

- 最終的には、就職したいので

- そこで働き続けるため

- 2の移行支援に入りたい

- ①就労に対するくんれん②日じょう生活におけるくんれん

- 作業所で日中働いてある程度の収入が欲しいから。

- 給料は、安くても、ちゃんと入ったほうがいい。A型は、キツそうな大変そうなイメージがあるので、無理をしないように、楽しそうなB型から。

- いつ就職できるかどうかわからないので、その間いくらかでも工賃があるとありがたい

- いつ移行するかわかりませんが、働くという向上心をもちたい事です。給料のアップをふくめて

- あまり高望みをする気持ちはありませんが、できたら一般のアルバイトや一般企業に就職したいという気持は少なからずあります。

- あくまで社会復帰の第一歩なので少々の負担なら構わないと思います。

- 年金をもらえなくて、家の家族にめいわくかけてるから

- 働く為に移行した方が良いと思う

- 賃金が支給されない場合はくるしいが、支給される時はうれしいし雇用契約が結ばれる事はありがたい

- 長期的に、生活、リハビリ、社会就労にむけての支援を望む。

- 制度上の利用期限はないこと

- 障害者が地域社会で活動していく為

- 就労できる為に訓練したい

- 少し仕事らしい事をして見たく成ったから

- 仕事できるから

- 雇用契約が結ばれること

- 移行する所を交通の便が良い所がよい。

- ちょっとでも良くなればよい。

- 働くのになる。

- 働き続けたいので、事業所と雇用契約が結ばれればよい。制度上の利用期限はない方がよい!!要はその場所で働き続ければよい!!

移行に対し積極的な意見として、一般就労への足掛かりとしたいとの考えが最も多い。特に世代間での優位差はみられず、就労に対する意欲を持った人たちは世代に関わらず存在していると考えられる。また、少数ながらこれまでのスタイルを維持するための手段として移行して欲しいとの声のほか、収入アップ・安定への期待から移行してほしいとの声がある。

移行をしない方が良いという意見には、使用料に対する懸念の声の割合は高い。ただし「よくわからないけど増えたら困る」「仮に増えたら」など、「なんとなく増える」という漠然とした印象から、移行に否定的な利用者もある。さらに「障害者自立支援法そのものがよくわからない」との声もある。制度が理解しにくいため、それぞれの給付事業に対するイメージを持ちにくく、その結果として、移行に対して否定的な印象をもつ結果となっている可能性がある。

その他、現状に満足しているので活動内容や雰囲気が変化することへの懸念から移行に否定的とする意見もある。

4.自由意見(問8)

最後に、障害者自立支援法について感じていること、ご意見等をご自由にお書きください。

図表 4-21 自由意見

| 自由意見 | 件数 |

|---|---|

| ア:利用者負担に反対 | 148 |

| イ:改善・見直ししてほしい | 78 |

| ウ:法律がわかりにくい、わからない | 76 |

| エ:よくなった | 57 |

| オ:医療費負担の増額に反対 | 46 |

| カ:事務手続きの改善 | 28 |

| キ:改善点あり | 27 |

| ク:利用期間等の制限をなくしてほしい | 10 |

| ケ:自立を妨げている | 10 |

| コ:三障害を一緒にしないでほしい | 5 |

| サ:平等といえない | 3 |

| シ:特にない | 116 |

| ス:その他 | 164 |

| セ:工賃アップを | 18 |

| ソ:働く場を作ってほしい | 15 |

| 合計 | 801 |

以下は、ア~サに関する自由意見の一部抜粋である(基本的に原文のまま掲載)。

ア:利用者負担に反対(148件)

- 利用料でくる人がへった。

- 利用料が払うのが大へんだと思う。

- 利用料が多い人がいるので、やすくしてもらいたい。

- 利用料が増えるので困る。

- 利用料が増えたのでもう少し安くなればよいかなと思います。

- 利用料が取られるからやらない方がいい。

- 利用料が嫌。

- 利用料がふえたのが、ものすごくいたいです。

イ:改善・見直ししてほしい(78件)

- その法は悪法であると思う。

- 良い法律とは思えません。悪法と言えるのではと思います。

- 廃止すべきです。

- 納得できない。

- 早くみなおしてほしい。

- 障害者自立支援法を廃止。

- 障害者自立支援法を、もとにもどしてほしい。

- 障害者自立支援法は反対!!

- 障害者自立支援法は、結局は弱い者いじめだと思います。

ウ:法律がわかりにくい、わからない(76件)

- 以前より複雑になった。

- 難しすぎてわからない。

- 全くわからない。

- むずかしいのでよくわかりません。

- むずかしいから理解できない。

エ:よくなった(57件)

- 精神以外の他の障害者達といっしょに、仕事するようになって、自分でも人の力になれるんだと思ったり、逆に、元気なエネルギーをもらったりして、仕事の面での日々が充実している。

- 制度が変わって、良くなったと思います。特にお金の部分が変わったので、自立したい人が増えると思うのでいいと思います。

- 人権を侵害される雰囲気が少なくなったと感じています。

- 障害者自立支援法ができた事により、今まで社会的にかえりみられなかった精神障害者が世間にアピールできる様になり、非常に良かったと思う。

オ:医療費負担の増額に反対(46件)

- 医療費を払うのがきつい。

- 医療費を、以前のように無料にして欲しい。

- 医療費について、現在、精神科のみ無料ですが、これを一般の科目にも拡大したらいかがでしょうか。(半額又は無料)

- 医療費が増えた。

- 医療費が高すぎる。無料にしてほしい

カ:事務手続きの改善(28件)

- 色々と手つづきがめんどうくさい。

- 障害者自立支援法(精神通院)省の更新を現在の1年毎から2年以上に長くしてほしい。

- 受給者証の更新がめんどうくさくてしょうがない。

- 手続きが面倒なので改正してほしい。

- 手続きがやっかいなのですが、何とかなるだろうと思います。

- 手続が煩雑になって、面倒になった。自己負担額が増えて、本当に必要な人が通いづらくなった。

キ:改善点あり(27件)

- 少しでも、現状が良くなることを希望します。

- 今は、あまり良くないと思うので、すべての障害者の方々が不自由なく生活できるようにかいぜんしてほしいです。

- 今の利用料で継続して、自立支援でもっと良くしたいです。

- 更なる改善の必要を感じる。

- もっとイメージアップしてほしい。犯罪とかで、怖くてどこにも行けません。なんらかで、人間関わっているような気がします。それと、不平等を感じます。もっと平等になって、みんな仲良くなったらいいなと思います。

- せいどの不備をできるだけ見なおしてほしい。

- これから良くなる事、に期待します。

ク:利用期間等の制限をなくしてほしい(10件)

- 利用期限は別に定めない方がよい!! 期限を定めるとなると落ち着ける場所がなくなるしせっかく覚えたのにすぐ移動となると不安でしかたなくなる。

- 制度上の利用期限がないほうがよい。

- 契約期間を無くしてほしい。お願いします。

- 期限が2年できられるのは困まります。できたらずっと延長して欲しいです。

- もっと長い年数利用したい。

ケ:自立を妨げている(10件)

- 働くことだけが自立ではない。

- 障害者自立支援とは名ばかりで本当のいみで自立支援になってない。

- 自立をしたくても、できない人に対して、もっと、融通が利くようにして欲しい。

- 自立の限度額によって、施設への利用が、へってしまわないか心配。

- 作業所に行く人たちの、やる気を大切にして欲しい。

- 現状だと自立を促すより、生活が苦しくなり、人によっては症状が悪くなるように思える。

- 「自立」という定義がよくわからない。

コ:三障害を一緒にしないでほしい(5件)

- 三障害の中で、二障害は、因果関係と対応が明確であるが、当施設の利用者の場合個々対応が必要な上での自立支援(就業)が適応と思われます。

- 精神・身体・知的の障害は全くちがうものなので、ひとつにくくらない方がよかった。

サ:平等といえない(3件)

- 全然、平等になってない。

- 平等になっていない。

全回答者801人のうち、地域活動支援センター利用者345人、自立支援給付事業利用者192人、小規模通所授産施設利用者119人、小規模作業所利用者88人、自立支援給付事業+地域活動支援センター利用者18人、地域活動支援センター利用者9人、地域活動支援センター+小規模通所授産施設利用者3人、自立支援給付事業利用者2人、自立支援給付事業+地域活動支援センター+小規模作業所利用者1人、自立支援給付事業+小規模通所授産施設利用者1人、地域活動支援センター+小規模作業所+小規模通所授産施設利用者1人、回答なし22人から障害者自立支援法に関しての自由記載の意見があった。

制度の理解の困難さ、手続きの難解さについての記述が多数あった。「法律が変わるたびに不安になった」「毎年変わるのでできるだけ統一してほしい」など、度重なる修正が混乱を一層助長しているという現状がうかがえる。

利用料、生活費に対する記述も多数あった。さらに分類すると、単に利用料増加への不満のほか、今後増えるのではないかという点への危惧を訴える人もいた。働くために利用料を払うことへの不満、施設利用に対する意欲が低下することへの不満、応益負担原則への不満、自立支援医療費と利用料それぞれが高くなったことへの不満が目立つ。また、自立支援医療申請のための1年ごとにかかる診断書料に対する不満の声も多かった。一方で、現状のままでよい、当然すべき負担との声もある。

施設の存続への不安を感じている人が多い。有期限サービスへの不安などの記述も認められた。一方、就労支援への期待の意見もあった。

5.まとめ

今回の調査にあたって全国1,891人もの利用者の方々からアンケート回答をいただくことができた。自由記載欄にはひとりひとりの率直な意見や想いが述べられており、制度や施設に対する切実な想いが伝わってくる内容が多かった。また、今回の調査対象である比較的小規模な事業所においては、利用者はサービスの受け手という一方的な役割ではなく、その事業所を職員と共に作り上げている構成員の一人であるということが再確認できた。

(1)利用者の回答の特徴

利用者の回答は、いくつかの特徴を取り上げることができる。ここでは5つに分類してまとめてみる。

事業移行において、移転、合併にともなう利用者の増減のほか、施設整備や職員配置など、何らかの変化が生じたとする事業所は多い。工賃や作業の増加、施設整備などの環境の変化を歓迎する声がある一方で、環境、とりわけ雰囲気の変化に対して反応する声、難色を示す声が目立った。さらに「今後生じるであろう変化に対する不安」として、就労移行支援事業などの有期限サービスについて、期限切れを心配する声があった。

精神障害の特性として、変化・不安に対する脆弱性が強調されるが、そういった利用者に対し、事業所側の適切な配慮も特徴的である。それぞれの事業所は移行に際して経営面・運営面での最大限のメリットを追求する一方、変化・不安に対する脆弱性をもつ精神障害者の障害特性に配慮しながら、利用者の負担を可能な限り軽減しようとする配慮が利用者の意見からも随所にうかがえた。

脆弱性を持つ利用者に対する配慮などの職員の姿勢を理解してか、職員の対応について好意的に受け止めている意見が多かった。また、これまでより業務量が増えたことからか、よくがんばっているとする声、ねぎらいの声なども多かった。 その一方、「職員が多忙で声をかけにくい」「相談しにくい」とする意見も少なからず見受けられた。

否定的な意見として経済的負担に関するものが目立った。利用料増加のみによる経済的負担を訴える声は多くなかったが、自立支援医療費や自立支援医療申請のための診断書の費用、工賃の減少、さらには通所に関する交通費など、他のさまざまな支出との関連から、複合して生活上の負担になっているとする声があった。

手続きの煩雑さに関しての不満も多い。サービスを現状利用しているものの、具体的な手続きの方法や、全体の仕組みについて理解していない、難しいとする声は非常に多かった。さらに、度重なる利用料の上限額の変更、時限付きの改正のほか、自治体ごとの独自対応など、それでなくともわかりにくい制度であるのに、いっそうの混乱と不安をきたしていることが自由記載の意見からうかがえた。

(2)利用者のニーズに応えるための提言

今後、さらなる制度整備、見直し等にあたっては、以下のようなことを提案したい。

①のような、変化や先行きの見えなさに対する不安が大きな反応となって出現する精神障害者の特性について、十分な配慮が求められる。特に有期限サービスについては、個々の利用者の状況に十分配慮し、自己実現への過程が円滑に図られるよう、柔軟な制度運用がなされるべきである。

③については、利用者にとって安心して相談できる環境を保障するために、職員の増員ができる報酬単価や補助金額の設定が必要であろう。また、職員が利用者と関わる時間を保障するため、運営に関する事務処理等の簡略化などが考慮されるべきと考えられる。

④に関しては、医療と福祉の両方を必要とし続ける精神障害の特性を考えると、医療費と福祉サービスの合算の事項負担額の上限額設定が必要になると考える。また、これまで作業所等の利用にあたっては、それぞれの自治体内での利用が多かったと思われるが、今後はより自分に見合ったサービスを求めて、市町村域をこえて利用するケースが増加することが予想される。移動の際の交通費負担が利用を制限することにならぬよう、負担軽減策は早急に講じられるべき課題である。

⑤のような手続きの煩雑さに対する不満に対しては、行政担当課などからの十分な説明のほか、安心して声のかけられる環境での身近な職員による細やかな対応が不可欠と考えられる。④と重複するが、現場のマンパワーの更なる充実が望まれる。

今回のアンケート対象となったこれまで小規模な事業を運営してきた事業所からの視点では、障害者自立支援法は今までより大規模な事業を展開しないと経営は安定しない仕組みに変化したと受け止められている。今回の利用者アンケートはそれらの事業所を利用している人たちが対象となっているので、小規模な事業所に適応してきた彼らにとって、プラスの方向に作用する制度とはどのようなものであるか、今後も考えて行く必要があると考える。つまり、移行の第一段階においては、利用者の経済的負担と手続きに関しての課題が残るものの、日々利用者に対応している職員らの尽力によって、混乱は最小限に抑えられた。しかし、事業安定化にむけての今後の展開こそが、これまで利用してきた人たちのニーズにあったサービスとなるかどうかが大きな鍵になるのではないかと考える。現場の利用者と職員、そして運営者の工夫と努力で対応するだけでなく、そのような利用者群のニーズにも対応できる障害者自立支援法に発展することを期待する。