第1章 研究の枠組みと本書の構成

1. 研究の背景と目的

1)「地域福祉推進」の政策動向

2000 年に成立した社会福祉法では「地域福祉の推進」が福祉サービスの基本理念の1つとして始めて明文として規定された(同法4条)。これを受けるかたちで、2005 年10 月に成立した障害者自立支援法では、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること」を法の目的と規定しており(第1 条)、文字通りの「地域福祉の推進」を含む内容となっている。そして、それを実現するために、利用者の身近な行政機関である市町村に、自立支援給付や地域生活支援事業の実施主体としての責務を課すとともに、都道府県と国がこれを重層的に援助する責務が示された(第2 条)。さらに、国民に対しても、「地域社会の実現に協力する」ことを責務と課している(第3 条)。

自立支援法では、施設から地域生活への移行が重要な政策目標として示され、サービス体系全体が地域生活支援という観点から再編されている。そのサービスの内容は、日常生活上の困難さを支えるだけでなく、就労や日中活動といった幅広い社会参加を実現し、地域生活の質を高めるものになっている。

こうした制度変更がサービスを提供する側に与える影響は大きい。施設体系が再編されるなか、これまで障害者の地域生活を中心的に支えてきた通所施設は、制度上のサービス枠組みを超えた新たな支援のあり方を模索している。また、運営主体の規制が緩和され、全てのサービスが実施可能になったことで、これまで一部のサービスに限定されていたNPO 法人の動きも活発化している。

このように、障害者自立支援法が制定されて以降、障がい者の地域生活支援は一気に加速しているようにも見える。しかし、依然として公的サービスだけでは対応できない生活課題や対象が多く存在している。むしろ、制度が整備されるにつれ、地域生活には制度だけでは対応できない課題が多くあることが明らかになってきている。専門職一辺倒で地域生活を支えることの限界に直面するなかで、インフォーマルな資源としての「地域力」「住民力」への期待が高まっている。

一方で、財政的な制約からも、地域福祉への期待は高まっている。これまで障害のある人の地域生活は、家族介護によって多くの部分が支えられてきた。一連の制度整備により「介護の社会化」の範囲が拡大するなかで、費用膨張と担い手の不足という問題が顕在化してきた。市町村は、それぞれの地域特性を踏まえ、制度上のサービス提供体制の整備だけでなく、インフォーマルなサービスの活用も視野に入れ、障がい者の生活を地域全体で支える「地域づくり」の必要に迫られている。2008 年3 月に示された国の報告書「地域における『新たな支え合い』を求めて-住民と行政の協働による新しい福祉-」でも、現行の制度で対応しきれていない多様な生活課題について、地域住民が担うという点での地域福祉を施策として位置づけることを提言している。

しかし、こうした政策が示されたとしても、自動的に「地域の福祉力」が高まり、地域福祉が推進するわけではない。実際には、その推進の度合いには地域差が大きく、むしろその差が拡大している感も否めない。一般に、地域住民の関心は、身近な課題である高齢者支援や子育て支援に向かいやすく、それを障がい者支援に向けることは容易ではない。

目に見える反対運動や差別は確実に減少しているが、地域の無理解や偏見から生まれる問題は未だ残る。そして、それを一番自覚しているのが、これまで地域生活支援に積極的に取り組んできた実践者自身である。

だからこそ、彼らは、障がい者の地域生活を支える新たなサービスを開発する傍らで、地域住民の参加や合意を常に意識してきた。そのことは、結果として地域の支援力を強化し、地域づくりへと発展している。本書では、こうした実践を取り上げ、地域社会との関係に焦点を当てて実践の成り立ちを紹介するとともに、その課題について整理している。

2)地域福祉の推進ツールとしての「地域生活支援事業」

障害者自立支援法では、制度運用上で市町村の権限が強化され、国から一定の補助を受けながらも市町村の創意工夫により実施できる「地域生活支援事業」が創設された。「地域生活支援事業」には、地域の中での活動拠点の充実強化や生活の質的向上といった地域に密着した内容を含んでおり、これらの事業が成功するためには地域住民による差別や偏見を克服するという地域福祉的な解決が必要となる。この意味では、地域生活支援事業は地域福祉を推進する1つのツールともなりうる。

| 市町村地域生活支援事業の内容:地域生活支援事業実施要綱より抜粋 | |

|---|---|

| ア.相談支援事業 ウ.日常生活用具給付等事業 |

イ.コミュニケーション支援事業 エ.移動支援事業 |

| オ.地域活動支援センター機能強化事業 カ.その他の事業 |

|

| 福祉ホーム事業、盲人ホーム事業、訪問入浴サービス事業、身体障害者自立支援事業、重度障害者在宅就労促進特別事業、更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業、知的障害者職親委託制度、生活支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業、社会参加促進事業 | |

しかし、その実施状況をみると、従前からの事業の継続が主流で、必ずしも事業の趣旨である市町村の創意工夫が発揮されているとは言い難い状況にある。このような条件にあって、市町村は民間の事業者と協働して新たな資源を開発するとともに、この事業をきっかけとして地域の支援力を強化・推進していくことが求められている。

財源についても地域の判断により事業内で自由に配分できるように「統合補助金」としているが、「個別給付」が国や都道府県の義務的経費に位置づいているのに対し、地域生活支援事業の統合補助金は裁量的経費であり、財源が必ずしも安定していない。市町村にとっても、国にとっても、地域生活支援事業が無制限に拡大することは財政的な負担が大きく、その意味からも、全てを事業化するのでなく、身近な地域における支えあいや、NPO等によるインフォーマルサービスの提供も期待されている状況にある。

3)本書の目的

障がい者が地域で暮らし続けるために必要な多様なサービスを、既存の制度にとらわれることなく提供してきた実践は、全国各地に存在している。それらの実践の多くは、地域の事情に応じ、あるいは地域と協働しながら、国一律の制度の枠に収まりきらないニーズに対応してきた。そして、一部の積極的な自治体では、こうした実践をいち早く発見し、その支援策を打ち出している。「地域生活支援事業」の制度化は、こうした「実践-施策化」のサイクルが前提になっていると思われる。地域のなかに自然発生的に生み出された実践を読み解き、地域の資源として育てていくことにこそ、市町村の力量が問われている。

本書では、いくつかの実践を取り上げ、その成り立ちを読み解いてみたい。これらの実践は、障害者自立支援法の成立以前から存在し、既存の制度の限界とともに、新たな制度化でもなおこぼれ落ちていくニーズに向き合っている。これらの実践が、その地域で、なぜ、どのようにして始まったのか、どのような理念のもとで、どのような特徴を持っているのか、そしてどのようなニーズを満たしているのか、あるいは事業者の維持、存続はどのようになされており、どのような課題を抱えているのかについて、実践者からの聞き取りに基づき、レポートしている。その成り立ちと課題を理解することで、市町村が「地域生活支援事業」を計画する際に視野に入れるべき点についても何らかの示唆を与えることができると考えている。

ただし、本書では「地域生活支援事業」そのものの事例は扱っていない。むしろその周辺部分にある制度や市町村の単独事業、あるいは制度によらない自主事業を取り上げている。実際に「地域生活支援事業」として採用されるものはその一部にすぎないし、必ずしも施策化を目指すものではない。担い手の主体性を前提に成立しているこれらの実践は、施策化することでかえってその継続を危ぶむことにもなりかねない。しかし、施策化に結び付かない実践においても、それらが疲弊することなく継続できるよう、その基盤を整備することもまた市町村の役割であるという認識のもと、両者を区分することなく記述している。

2.研究の枠組み

以下では、地域福祉という観点から障がい者の地域生活支援を理解するために、その前提となる枠組みについて紹介してみたい。

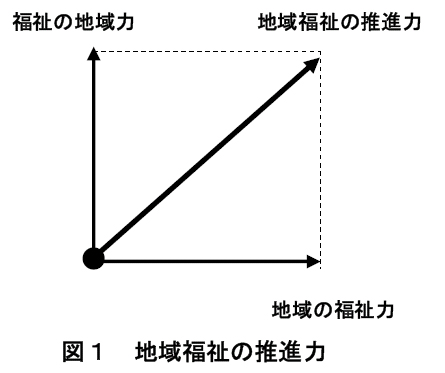

まずは、「地域福祉の推進」を理解する手掛かりとして、2007 年に発刊された全社協の報告書『地域福祉を進める力 -育てよう、活かそう「地域の福祉力」』(2007)に注目したい。この報告書では、「地域福祉の推進(力)」を「地域の福祉力」と「福祉の地域力」との合力(ごうりょく)によって形成することが提案されている。ここでいう「福祉の地域力」とは、専門職や行政のなかに求められる「地域に入り込み、地域の流儀に沿った、地域を生かす力」を意味する。そして、「地域福祉の推進」は、地域のもつ潜在能力(=「地域の福祉力」)を生かす「福祉の地域力」が条件となっていることを提示している。つまり、「福祉の地域力」の形成が弱い地域では、「地域の福祉力」の形成のテンポも遅いことになる。

この報告書が強調しているのは、専門職や行政と住民はそれぞれの固有の役割があり、「地域の福祉力」の育成が、行政や専門職支援の代替であってはならないという点である。

さらに、福祉の専門職が支援することによって、「地域の福祉力」による支援が縮小してはならないという点。さもなければ、合力としての「地域福祉の推進力」は縮小しかねない。

そのためには、専門職や行政は地域の取り組みを信頼し、自発的な活動を邪魔しないことが大切になることを強調している。

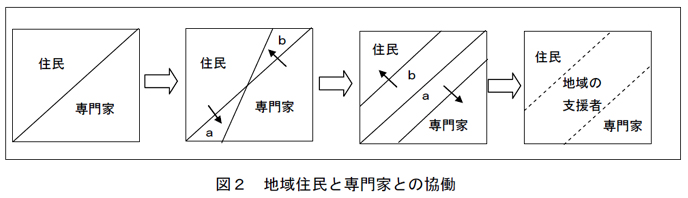

次に、われわれが2008 年3 月に発刊した報告書『地域福祉に根ざした地域生活支援実践と運営の事例集』を紹介してみたい。この報告書では、地域住民と専門職とのあらたな協働関係について、「専門家系住民」と「住民系専門家」という2 つの造語を用いて説明している。「専門家系住民(a)」とは、いわゆる専門家の立場にある人が、職務としてではなく、1住民の立場で関わることをいう。障がいや福祉に関する知識を持ち合わせながら、 それを前面に出すことなく、あくまで住民としての発想や視点で活動に参加する。「専門家系住民」がいざという時に助けてくれるという信頼感があるので、住民は安心して活動に参加できる。一方「住民系専門家(b)」とは、もともとは障がいや福祉についての知識や技術を持たない住民が、活動に参加するなかで必要に応じて習得していくことをいう。時に、NPOを立ち上げるなど、活動の中心的役割を担う専門家へと成長することもある。

この枠組みでは、地域住民と専門職という 2 つの立場を設定しながらも、両者には明確な区分があるわけではなく、むしろ脱領域的に支援者が拡大することが地域生活支援あるいは地域福祉が推進することだと締めくくっている。そして、そのためには、まずは専門職の側が住民の論理や風土を踏まえ、専門性を強調しないことで垣根を低くすること、さらには、住民には「できること」の範囲を超えて求めないことが重要だと指摘している。

2つの枠組みに共通するのが、「地域福祉の推進」を、単に「地域力」「住民力」として説明するのではなく、専門職が担う役割としている点である。前者では、「地域の福祉力」が「福祉の地域力」によって生かされることを、後者では専門職のあり方が地域住民の参加を促進することを強調している。

本書が、「地域福祉」をタイトルに含みながらも、住民ではなく専門職の側に焦点を当てている理由もそこにある。本書では、いわゆる福祉の専門職という立場から、地域福祉をどう推進していくのかについて論じている。これから地域生活支援に取り組もうとしている専門職に、あるいはすでに取り組み始め、「地域福祉」を意識し始めている専門職に、その実践のヒントとして本書を活用してもらえれば光栄である。

3.本書の構成

本書では、障害者自立支援法の成立以前から障がい者が地域のなかで暮らし続けるためのサービスを開発し、提供してきた実践事例を紹介したい。わが国の地域生活支援については、全国に名高い幾つかの「先駆モデル」が存在しており、すでに多くの文献で紹介されている。しかし、本書ではあえてこれらの事業所を扱っていない。本書で取り上げる事業所は、ある意味では「後発モデル」である。「先駆モデル」を参考にしながら、それぞれの地域の事情に応じて独自の加工を加え、新たなサービスを開発してきた。これらの事業所に類似した事業所は全国各地に存在している。本書は、これらの事業所の類似点に着目し、市町村が自らサービスを開発する際に参考となるような「普及モデル」を提案するというスタンスにある。

第2章では、地域生活支援に取り組む事業所が、施設あるいは病院という枠組みを超えてそれぞれの地域に入り込み、地域の流儀に沿うかたちで開発してきた支援プログラムを紹介してみたい。これらの事業所の多くは、家族やごく身近な支援者の活動が前身となっている。制度環境の整備が立ち遅れるなか、障がい者の地域生活支援は直面する問題を当事者自らが解決する取り組みに端を発している。私財を投入して、あるいは仲間を募り、制度の枠にとらわれない新たなサービスを開発していった。こうしたインフォーマルな活動は、やがて組織化され、フォーマルな活動へと発展し、地域の支援力を強化してきた。

第3章では、これまで注目されることの少なかった専門職の自発的な取り組みに焦点を当てる。「地域福祉の推進」の政策動向のなか、「地域の福祉力」への期待が高まっているが、これが強調されすぎると、地域住民にばかり自発性を強いることにもなりかねない。

ここで紹介するのは、専門職個人の自発的な参加によって成立している実践事例である。

1個人として地域に入り込むことで、大きな組織では実現できなかった地域住民との協働を実現している。専門職の自発性が、相乗的に地域住民の自発性を引き出し、地域の支援力を強化・推進している。

組織化することで地域の支援力を強化してきた事例と、あえて組織から踏み出すことで地域の支援力を強化してきた事例とは対極的にも見えるが、活動の前提となる理念は一致しており、生み出されたサービスの特徴も多くの点で類似している。具体的な事例を読み解くなかで、その理念はどのようにサービス開発に結び付き、それはどのように変化してきたのか、その変化が生じるきっかけはどのようなことなのか、その結果としての課題とはどのようなことなのかを理解し、地域の支援力を強化・推進するための「福祉の地域力」とは何かについて検討を加えたい。