第2章 「地域生活支援」に取り組む事業所の成り立ち

1.当事者によって開拓された地域生活支援の歴史

歴史をひも解くと、障がいのある人の地域生活は、家族介護によって多くの部分が支えられてきた。公的サービスの整備が立ち遅れるなか、新たなサービスを開発していったのは、障がいをもつ当事者とその家族である。彼らは、地域で暮らし続けるために、次々と直面する課題を解決するなかで、いわば自然発生的にさまざまなサービスを開発してきた。障害者自立支援法で大幅に再編されたサービス体系についても、こうした実践の存在が前提になっているものと思われる。

その歴史を踏まえることは、市町村が新たなサービス基盤の整備を計画する際に欠くことができない作業である。本章では、こうした事業所の理念と立ち上げの経緯を理解し、サービスが誕生する必然性とその存在意義について考察してみたい。

1.活動の成り立ち

ここで紹介する事業所は、いずれも障害者自立支援法が制定される以前に設立されている。「障がいがあっても地域の中で暮らし続けたい」という地域生活重視の志向は1981 年の国際障害者年を契機に年々高まっていった。しかしそのための制度環境の整備は遅々として進まない。そういった状況の中で、家族や身近な支援者が私財を投じ、仲間を募って始めた活動が原点にある。必要なものは自分たちで作るしかないという使命感と切羽詰まった現実とに後押しされる形で、さまざまなサービスを開発していく点も共通している。

多くの場合、それは「会員制」という形をとる。まず支援する対象がいて、その人をどう支えていくかという視点からサービスを開発するので、その対象は極めて限定的にスタートする。しかし、会員が増えていく過程で、支援を必要とする多くの人とその多様なニーズに気づき、それに応じて対象を拡大し、サービスも多機能化していく。つまり、「3障害の統合」あるいは「多機能化」はあくまで結果であり、当初からそれを目指しているわけではない。

やがて会員だけの個人的な活動として成立させることの難しさに直面し、組織化へ向かう。また、活動が拡大するなかで、会員同士の支え合いの限界を自覚し、有償のスタッフを雇い入れて事業として営まれるようになる。組織化されることで、地域からの承認を得やすくなるし、制度上のサービスとして認められることで財政的には安定するが、一方で、これまでの柔軟性が担保できない。そんな葛藤のなかで、障害者自立支援法の導入に多くの事業所は活路を見いだそうとしている。

2.サービスの特徴

① 「働く」ことへのこだわり

ここで紹介する事業所は、いずれも「働く」ということを大切にしている。それは、「自分らしく働く」「必要とされる存在になる」といった理念のみで説明されがちだが、むしろ従来の施設以上に、「工賃をアップする」「経済を生み出す」といった点にこだわりを持っている。なぜなら、障がい者が親亡き後も地域で暮らし続けるためには、あるいは、事業として継続していくためには、経済的な基盤が前提になるという現実を、身を持って体験しているからである。

これまでの授産施設や作業所は、収益性の極端な低さとそれに起因する工賃の極端な安さが指摘されてきた。「訓練」や「指導」に力点を置くあまり、収益事業を経営するという意識に欠けていた。それに対し、ここで紹介する事業所は、「障がい者だから」「福祉施設だから」という言い訳に甘えることのなく、「よりよい商品」や「選ばれるサービス」を目指している。どんなに障がいが重くとも自分の力を尽くし、それぞれの個性や能力に応じた仕事をこなし、その結果として報酬を得る。そのことが、地域生活の質を高めると考えている。

② 地域に開かれている

「働く」ということと関連して、地域に出向いて拠点を構え、地域住民を招き入れている点も共通している。そこで一生懸命に働いている姿を見てもらいたいと考えている。これらの事業所が店舗を構える目的は、単に収益を得るためだけではなく、地域に開いていくための仕掛けでもある。

当事者とその家族は、さまざまな差別やコンフリクトを経験するなかで、「地域を耕す」ことの必要性を肌身に感じている。しかし、地域は独りでには変わらない。まずは1 人ひとりの住民に、自分たちの存在を「知ってもらう」ことを大切にしている。そのためには、系統立てた啓発活動よりも、日常的に出会い、触れ合い、「顔なじみ」や「行きつけ」になってもらうことの方が近道であると考えている。そのきっかけを演出することが、支援者に求められる能力でもある。

③ 主体的に制度を活用する

いずれの事業所も何らかの制度を利用している。組織の安定と事業の継続性を考えて、開発したサービスのかなりの部分を制度にのっとったサービスに転換している。しかし、それは決して制度の枠にサービスをあてはめているわけではない。制度の枠内でやるにはどうしたらよいかという発想ではなく、まずは利用者のニーズに応じてサービスを開発し、その運営面で利用可能な制度を主体的に選択している。

ただし、制度上のサービスは制約が多く、利用者の個別の事情に即した対応を難しくする。この場合には、あえて制度を利用しないこともある。そして、事業所の自主事業として積極的に対応している。

こうした事業所の自発性が、行政の柔軟性や即応性を牽引する。既存の制度では支えきれないニーズと、それを支える実践を知ることで、行政は制度に独自の解釈を加えながら、あるいは独自に支援策を打ち出す。こうした非定形的な公私協働により、地域の支援力が高まっている。

|

|

事 例 1 | |

|

自分らしく働き、自分らしく暮らすことをめざして 社会福祉法人 ほおの木会(山口県山口市) |

||

|---|---|---|

1.活動の立ち上げの経緯

1)「出口」がないことへの気付き

「ほおの木会」は、養護学校(山口大学付属養護学校)の親たちの活動としてスタートする。現園長である岡山 久代さんの息子は、1980 年、養護学校の義務化・全入制を受けて入学を果たした。知的に障がいをもつ息子の就学に際し、当時の心境を、岡山さんは次のように語っている。

たった4 名の新入生だったが、全職員が正装で迎えてくれ、とても立派な入学式だった。

子どもたちの人権を認めてもらえた気がして、親にとして励みになった。そして、先生の「お任せください」「お母さんも楽しんでください」という言葉が、とてもうれしかった。

このような思いの背景には、幼稚園時代の苦い経験がある。障がいのない子どもたちと一緒の幼稚園を選択したが、他の子どもたちに迷惑を掛けることがないかと、いつもはらはらしていた。そして、友達とうまく遊べず、いつも1 人でブランコやシーソーにのっている息子の姿を見ているうちに、地域の小学校に通うことに不安を覚え、養護学校への入学を決意したという。「『障がいのある子どもがそばにいれば、周囲には自然とやさしさが生まれる』というが、そんなことは決してない。適切な環境がなければ、思いやりや優しさは、決して自然には生まれない。」地域の学校にその環境を求める難しさを実感して、養護学校を選択したという。

当時、養護学校を選択した親の多くは、同じような体験を持つ。そのため、どんなに障がいが重くとも、子どもたちが自分らしく過ごせる養護学校の存在をとても頼もしく思えた。しかし、中等部、高等部へと進む子どもたちを見ながら、その先の「出口」がないことにはたと気付いたという。親たちに共通する悩みは、養護学校卒業後の進路であった。

地域のなかに就職先がないし、それに代わる「行き場」もない。入所、通所問わず市内の施設はすでに定員に空きがなく、たまに空きが出れば、養護学校を退学してまでも入所するような状況だった。

しかし、岡山さんは「入所」という選択肢に抵抗があった。それは、養護学校の入学直後に見学した入所施設の印象が影響していた。人里離れた山の中で100 名以上が集められ、6畳の部屋に4名が共同で生活していた。職員の指導や訓練が行き届いているため、押入れには布団が整然と積まれていたが、それがかえって寒々とした印象を与え、「ふつうの生活」を感じることができなかった。何も罪のない子どもたちが、一生、訓練の場にいなくてはならないのかという疑問が浮かんだ。そして何より印象的だったのは、1人の子どもが、自分の母親と見間違えて駆け寄ってきたことだった。その子どもには1年以上家族の面会がないという。「子どもを預けるときに母親は泣きながら帰っていくが、1年も経たないうちに、その子どもがいない家庭のリズムに慣れて施設に面会に来なくなる。それでも子どもたちは待ち続けている。子どもを入所させたなら、どうか忘れずに面会に来てやってほしい」。そんな施設長の話を聞いたとき、その親に対し憤りを感じながらも、「自分は違う」「そうはならない」と言い切るだけの自信は持てなかった。そんな葛藤のなかで、入所することなく、ずっと家から通うことができる場を作りたいという考えに至った。

2)社会福祉法人という選択

1985 年6 月、岡山さんの息子が小学校4 年生のときに、同じ思いを持つ母親が集まって「ほおの木会」を結成し、作業所づくりの構想が進められた。市内にあるほかの養護学校の保護者会などにも広く会員を募り、85 名が集まった。まずは市長に現状を知ってもらいたいと会いに行った。事前交渉することなく、いきなり訪問するという無謀さであったが、その熱意と緊急性が伝わり、市が計画していたシルバー人材センターの1階に作業所が作られることが決まった。それが「山口市心身障害者福祉作業所」(1986 年4 月開設)である。

定員 10 名の作業所は、身体障害者2 名を含む6 名の利用者でスタートしたが、翌年には12 名、さらに翌年に17 名とすぐに定員を上回った。とりあえず借家を見つけ「ほおの木作業所」を開設。当初は親たちが家賃を負担し、交替で働きながら運営を維持していたが、増え続ける卒業生のことを考えるとその限界はすでに見えていた。そのような状況のなかで、山口市から勧められたこともあり社会福祉法人格の取得を考え始めた。

社会福祉法人になることで、活動の財源的な基盤が安定するし、建物を整備し、職員を雇い入れることで安心できる場が確保できる。しかし法人格取得のハードルは高く、最大の課題は自己資金の確保であった。「ほおの木会」では会員が月々負担するかたちで1 人年間10 万円の資金を積み立てていたが、それでは到底まかなえない。さらに、これ以上の資金が必要だということを知り、会費を返納してもらって脱会する会員も現れ、会員数は40名まで減った。もはや母親たちの活動だけでは限界に達していたころに、多くの父親が会の活動に参加し始めた。

岡山さんの夫も、最初は「自分の子どもだけなら何とかなる」と考え、会の活動は傍観していたという。その夫が活動に参加するようになったきっかけは、障がいを持つ弟のことが原因で、長女がいつも学校でからかわれていると知ったことであった。資金繰りや用地買収に懸命になる母親の影で、何の罪もない兄弟姉妹までもが辛い思いをしていることを知り、地域全体の問題として受け止めるようになった。自らも活動に参加し、他の父親にも広く参加を呼びかけた。当時、こうした活動の多くが母親中心に進められていたことからすると、父親が活動に参加するということはきわめて画期的であったという。そして、会員が持ち寄るかたちで3000 万円の自己資金を確保し、1989 年5 月社会福祉法人「ほおの木会」が認可された。

1990 年4 月知的障害者通所授産施設「鳴滝園」を開設し、岡山さん自らが園長に就任した。それは、「障がいがどんなに重い人でも受け止める」という会の理念を実現するためには、自分たちが法人の運営にも関与したほうがよいという判断したからである。そして、会員の合意に基づき法人を運営するというかたちが選択された。

2.活動の内容・特徴

「ほおの木会」の事業展開の特徴は、就労の場と生活の場を一体的に確保することにある。しかし、入所施設という選択はせず、あくまで地域の中で働き、暮らすというスタンスにこだわってきた。

1)就労の場づくり

通所授産施設「鳴滝園」では、どんなに障害が重くても「働く」ということを大切にしている。それは、「仕事の厳しさがあって初めて楽しみも倍増する」と考えているからである。授産施設として、開設当初から利用者に少しでも多くの工賃を支払えること、1 人ひとりの工賃を少額ずつでもアップしていくことをめざし、さまざまな下請け作業に取り組んできた。それは、労働と引き換えに給料を得るという価値観を習得してほしいという思いからである。

あわせて、自主製品の開発にも取り組んできた。当初は、木工や紙器製造といった作業が中心であったが、1998 年にはパンの製造・販売といった新たな分野にも着手した。スーパーの店先でコロッケやもちを販売することもした。それは、さまざまな選択肢があるほど利用者1 人ひとりの作業能力や適性にあった仕事が見つけられるし、生産から販売までの過程を経て日々熟練していく。誰もが役割と責任を持ってやり遂げることで、「自分らしさ」を発揮できると考えたからである。「鳴滝園」の活動が大きく地域へとシフトした1 つの転換点は、2002 年2 月の「スワンベーカリー・山口店」の開店である。不景気のあおりで受注作業が減ったこともきっかけとなり、「自分たちの作ったものを売る店が欲しい」「施設以外の場所で売りたい」という開園当初からの願いをかなえるかたちで、国道沿いにガラス張りの店舗を構えた。授産施設のなかで訓練を続けても就労に結びつかず、毎日、施設内での作業しか体験することができなかった利用者にとっては、スワンベーカリーは地域住民と利用者との日常的な接点であり、1 つのステップアップの場にもなっている。

こうした働く場の創出とともに、地域のなかでの就労支援にも力を入れてきた。近くのスーパーやパン工場では、施設外就労(企業内授産)からスタートして、これまでに17 人(うち短時間労働13 人)が就職に結びついている。いずれも施設から近い距離にあるため、就職後の定着支援も、企業へのフォローも継続的に行いやすいというメリットがある。

2)グループホームの展開

就労の場づくりについては会員の合意形成が得られやすかったのに対し、グループホームの展開については、会員の意見が分かれた。「親が元気なうちに子どもたちが安心して暮らせる場を確保したい」という思いは一致していたが、地域のなかで暮らすことを望みグループホームの開設を希望するグループと、みんなが一緒に暮らせるならと入所施設の開設を希望するグループとに、親も職員も大きく二分された。

最終的に、法人は「地域で働き、地域で暮らす」ことを選択し、計画的にグループホームを開設していくという方針を打ち出した。そして1995 年4 月に、山口市内で最初のグループホームとなる「せせらぎホーム」を「鳴滝園」のある小鯖地区に開設し、20 歳代の男性4 名が入居した。彼らが地域のなかでいきいきと、自分らしく暮らす様子に確信を得て、その後も、ほぼ2 年ごとに計画的にグループホームを開設していった。現在7ヶ所(定員32 名)が小鯖地区とその周辺に開設されている。なかには身辺の自立が難しい入居者もいるが、世話人と施設のバックアップ、そして入居者同士の助け合いで解決している。

「ほおの木会」のグループホームの展開の特徴は、利用希望者を募ってからグループホームを開設するのではなく、今後の利用を見込んで計画的に開設しているという点である。

そのため、急な入居希望にも対応可能だという安心感がある。さらに、空室を利用して体験的な入居も可能で、地域生活への動機付けになっている。

山口県が抱える課題の1つに、養護学校卒業後の進路がある。養護学校が偏在しているために寄宿舎を利用している生徒も多く、卒業後の就職先を決める前提として居住の場を確保しなくてはならない。そんななかで、鳴滝園のグループホームの存在意義はますます大きくなっている。

3.地域との関係

障がいのある子どもたちの地域生活を、地域の課題として解決したいという思いから、鳴滝園は開設当初から地元である小鯖地区(小学校区)との関係づくりを大切にしてきた。

しかし田舎特有の閉鎖的な風土もあり、地域住民との関係づくりは思うようには進まなかった。

鳴滝園が住宅地の奥に位置するため、施設の建設時には朝夕の往来や下水の処理について住民から異議を申し立てられた。何とか承諾を得られたが、次にグループホームを開設したときにもやはり反対された。説明会で「地域のなかで暮らし続けさせてやりたい」「わが子のこととして考えてほしい」と懇願する親や職員に対して、住民は「入所したほうが幸せなのでは」と冷ややかな反応だったという。それでも「親である限りは、子どもたちのために懇願するしかない」という思いで、頭を下げ続けたという。そして、まずは「どんな人たちなのかを知ってもらうしかない」と考えて、地域の行事や清掃活動に職員とともに積極的に参加した。日々の活動では、地域の人にできるだけ迷惑を掛けることがないように、最低限のマナーや身だしなみを守ることを心がけてきた。

こうした姿勢が受け入れられたためか、グループホームを開設して 6 ヶ月が経過したころから、近隣住民の様子が変わってきた。当初は反対していた隣人も、回覧板をやり取りしているうちに、気軽に声を掛けてくれるようになった。また、地域のお年寄りと仲良くなった入居者が、畑で採れた野菜をもらって帰ってくることもあった。その後、小学校区という範囲にいくつものグループホームを展開するにつれて、日常的に障害者と接する機会が多くなり、地域住民の意識も自然と変化していった。地域のなかにグループホームという存在が徐々に根付き、7 ヶ所目のグループホームを開設したときには、近隣住民に、「一人住まいだから、グループホームが近くにできて安心です」と言われたという。

「スワンベーカリー」の存在も大きい。「スワンベーカリー」の店舗は、一見すると障害福祉の事業所には見えないため、客の多くはそのことを知らないままに来店する。そこでいきいきと働く障がい者の様子を目の当たりにして、身構えることなく、ごく自然のこととして受け止めている。学校の職場体験や福祉教育にも積極的に協力してきた。それをきっかけに、ボランティアとして活動する高校生・大学生も着実に増えてきた。

こうして個人的な関係は少しずつ形成されていったが、地元の地縁組織との関係は必ずしも順調に形成されなかった。鳴滝園では地元に溶け込んでいきたいと考えて、開設当初から積極的に働きかけていった。たとえば1994 年7 月には、社会福祉協議会の「ふれあいの町づくり事業」を受託し、地域の独居高齢者へ季節弁当を配食したり、老人クラブなどと定期的な交流を持ったりしている1。1998 年4 月には、鳴滝園の敷地内に、地域交流のためのスペースとして「ホームひだまり」を設置した。当時はこの地区に公民館がなかったので、交流スペースを地区の会合等にも使ってもらえればと提案した。また外部から講師を招きいれ、鳴滝園の利用者と一緒に、ダンスや音楽などのサークル活動も企画した。こうして様々な趣向で地域に働きかけたが、参加するのは一部の若い世代だけで、地元住民の参加はなかった。毎年夏に開催する祭りでも、参加者は利用者の家族や知人が中心で、地区からは役員が儀礼的に参加するだけであった。当時を振り返り、岡山さんは「いつまでたってもお客さん扱いで、地域に密着できない。つくられた交流で、常に違和感があった。」と語っている。

そんな関係が変化しはじめたきっかけは、2007 年に地元の地区社協の役員を、鳴滝園の理事長(岡山さんの夫)が引き受けたことである。それまで地区社協とはほとんど縁がなく、誘われた時には戸惑ったが、地元に近づけるきっかけになればと考えて引き受けたという。地区のためにともに活動するなかで親しくなり、地区社協のメンバーが鳴滝園の評議員を引き受けてくれることになった。

地元住民が評議員として関わりはじめたことで、他の住民も鳴滝園を身近に感じてくれるようになったのか、今年の夏祭りには例年になく多くの地元住民が参加してくれた。年末にはみかんを差し入れてくれたこともあった。これまで遠巻きに見ていた人たちが、少しずつ近づいてきてくれている実感があるという。「20 年掛かって、やっと地元に溶け込めはじめた。地域の財産という気持ちで、子どもたちをかわいがってほしい」と岡山さんは語っている。

1 弁当の配食については、県内で食中毒が発生したため、保健所の指導で中止している。

4.活動の限界と今後の課題

法人の次なる展開として、自分たち会員の子どもたちだけでなく、地域のなかで暮らす障がい者に目を向けはじめたのが、2002 年地域療育等支援事業の受託である。「鳴滝園」から数百メートル離れたグループホームの隣に、拠点を構えた。

この事業を受託することで、これまでの会員を中心にした活動では見えなかった地域の課題が見えてきた。その1 つが、養護学校の寄宿生の卒業後の進路である。入所施設はすでに定員に空きがなく、グループホームへの入所を希望している者も多い。しかし、これまでの「鳴滝園」は、通所施設を核として、そこから地域生活を目指す延長線上にグループホームや一般就労を位置づけてきた。そのため、グループホームの利用者は、通所施設の利用者、あるいはそのOBであり、永住を前提としてきた。しかし、養護学校の卒業生のなかには、通所施設を経ることなく、企業で働く者もいる。そして、その過程でグループホームを過渡的に必要とする者もいる。多様なニーズを持つ人が同じグループホームに混在することで、最初は利用者も職員も戸惑いが大きかったという。

しかし、このことがこれまでの利用者にとって新しい刺激になっている面もある。これまでわが子の終の棲家としてグループホームを作ってきた親たちが、地域で暮らしていくということにも意識を向け始めている。通所施設から出発して地域で当たり前に働くようになり、グループホームを1 つの通過点として地域で当たり前に暮らすようになる、わが子のそんな可能性を再発見している会員も出始めている。一方で、利用者の重度化・高齢化という深刻な課題も抱えている。親亡き後に、グループホームやケアホームだけでは対応しきれないという現実も見え始めた。入所施設という選択肢も想定し、それでも地域から離れなくてもよいようにという思いで、鳴滝園の近くに土地を確保した。介護保険の活用も視野に入れながら、今後の展望を模索している段階にある。

| 事 例 2 | ||

|

地域社会での自立をめざして 特定非営利活動法人 キャンバスの会(宮崎県都城市) |

||

|---|---|---|

1.立ち上げの経緯

「キャンバスの会」は、宮崎県都城市を中心として南九州全域に多角的に事業を展開しているNPO 法人である。活動の原点となったのは、市内の障がい児施設の保護者会。その中心にいたのが、現在、理事長を務める楠元洋子氏である。

楠元氏は、都城市の出身で、結婚後は大阪府豊中市で暮らしていた。3 人の娘を出産したが、そのうちの1 人が幼少時に髄膜炎に罹患し、その後遺症で寝たきりになった。その時に頼りになったのは、同じように障がい児を持つ母親たち。自分たちの子どものために共同作業所やレスパイトサービスなどを立ち上げてきた。その背景には、豊中市では当時から家族会の活動が活発で、そのための行政の支援策も手厚かったという条件がある。

その娘が 25 歳になった2001 年8 月、母親の介護のために障がいを持つ娘と2 人で都城市に戻ることになった。ところが、当時の都城市には、成人した娘が日々通う場もなかった。その時の気持ちを、楠元氏は「雲泥の差」と表現している。それでも都城市で暮らすことを選択し、そのための活動をスタートさせた。

まずは、共に活動する仲間を探すことから始めた。娘はすでに学童期を過ぎていたが、障がい児の通所施設や養護学校の保護者に呼び掛けた。そして、活動のための資金作りとして、豊中市ですでに経験していた福祉施設などへの紙おむつの給付事業を始めた(2001年11 月)。当初はその利益を通所施設に寄付していたが、市や県と相談するなかでNPO 法人を立ち上げることを決め、2004 年2 月に申請、5 月にNPO 法人「キャンバスの会」が設立された。法人名には「キャンバスに子どもたちと親の夢を描き、かなえていきたい」という思いを込めた。このとき、会員43 名であった。

法人の資金を獲得するために、紙おむつの給付事業を継続し、あわせて企業などの協力を得て物販などを手掛けていった。その傍らで、保護者らがヘルパー資格を取得することを支援した。それは、「キャンバスの会」の戦力となるだけでなく、母親たちの「働きたい」という夢を実現するためであった。障がい児を持つ母親たちは、わが子の介護のために、これまで望んでも外で働くことができなかった。「仕事として働いてみたい」という母親らの夢を実現するために、資格取得の費用は会が立替えし、取得後にヘルパーとして働くことで返してもらうという仕組みを作った。母親や祖母10 名が資格を取得し、現在もそのうち7 名が働いている。

「キャンバスの会」として最初に立ち上げたのは、障がい児のための学童保育と長期休暇時のレスパイトサービスであった。すでに娘が成人している楠元氏にとっては、日々の活動の場所をつくることのほうが切実であったが、あえて学童期のサービスからスタートした。それは、学童期の障がい児を持つ親の大変さを、身をもって体験してきたからである。将来を見据えて働く場を作ることを提案しても、今はまだ理解してもらえない。まずは、会員が現実に直面している問題からともに解決することから活動しようと判断した。2004 年7 月から居宅介護支援事業とレスパイト事業を開始、8 月には養護学校教室での学童保育を開始し、活動拠点となる「くれよんはうす」が完成した。「くれよんはうす」は、楠元さんが自宅近くの土地を提供し、建設のための資金は銀行からの融資で賄った。

「キャンバスの会」として最初に立ち上げたのは、障がい児のための学童保育と長期休暇時のレスパイトサービスであった。すでに娘が成人している楠元氏にとっては、日々の活動の場所をつくることのほうが切実であったが、あえて学童期のサービスからスタートした。それは、学童期の障がい児を持つ親の大変さを、身をもって体験してきたからである。将来を見据えて働く場を作ることを提案しても、今はまだ理解してもらえない。まずは、会員が現実に直面している問題からともに解決することから活動しようと判断した。2004 年7 月から居宅介護支援事業とレスパイト事業を開始、8 月には養護学校教室での学童保育を開始し、活動拠点となる「くれよんはうす」が完成した。「くれよんはうす」は、楠元さんが自宅近くの土地を提供し、建設のための資金は銀行からの融資で賄った。

楠元氏は、豊中市で娘が養護学校に入学した時に言われた言葉が忘れられないという。

「お母さん方がここまで頑張ってきたのだから、あとは学校側が12 年間を通して、社会生活に向けての学習を行っていきます。2~3 年ゆっくり自分の時間を楽しんで下さい。卒業後、又、お母さん方の頑張りが必要となりますので、温室から出ていく準備をお願いします。」この言葉で気持ちが楽になり、子どもの入学後しばらくは解放された気分でゆっくりしていたが、その後は子どもたちの将来を見据えて母親たちは活動をスタートさせた。都城市の母親たちにも同じような安心感を持ってもらい、一緒に活動したい。「キャンバスの会」の立ち上げに込められたこの想いは、その後の活動にも継承されている。

2.活動の特徴

① 母親たちの活動を基盤として

「キャンバスの会」は保護者たちのネットワークの中で拡がり、そのニーズに応じるかたちで活動を多角化していった。設立から2 年間で、対象を身体障がいから知的障がい、重複障がいへと拡大し、学童期を過ぎた子どもたちのためのデイサービス、行動援護、ショートステイサービスをスタートさせた。親亡き後を見据えて、2005 年8 月には「キャンバスの家」の建設準備委員会が発足、さらに収入を確保する手段として、2005 年11 月には紙オムツ給付事業のノウハウを生かした紙おむつ専門店「キャンバス」がオープンし、障がい者5 名を雇用した。また、親たちの求めに応じて、制度の枠に外れる内容や時間、対象を、自主事業として無償あるいは実費で対応してきた。

同じ境遇にある親であるからこそ、わかりあえるものがある。障がい種別は違っても、大変さは共感できる。そうした母親たちの助け合いの活動が「キャンバスの会」の根底にある。ただし、助け合いが前提だが、それぞれに事情もある。みんなが同じようにやろうと思うとやれない。だからこそ、自分ができることから、できる人からやっていこうと決めた。たとえ「利用する」だけの会員がいたとしても、それを決して攻めることはしないし、それも1つの協力だと考えている。『クマの力、アリのちから、ネズミの力』それぞれの事情の中で助け合っている。

会が最終的に目指すのは、親亡き後も子どもたちが地域で暮らしていくこと。障がいの子どもを持つ親なら、誰もが子どもより1 分でも長く生きていたいと思うが、それは叶わない。だからこそ、今のうちから将来を見据えたサービスを開発していった。自分に子どもがいなかったら、きっとこんなふうに考えつかなかったし、このあたりでいいかなと妥協したかもしれない。残される子どものことを思って、ここまで頑張れたと楠元氏は語っている。

一方で親が支援することの弊害も自覚している。立ち上げから半年間は母親たちで運営してきたが、その後はスタッフを雇い入れた。スタッフは母親たちのアドバイスを受けとめながらも、先入観なく子どもたちを評価し、新たな可能性を発見してくれる。そのことがとても新鮮に感じられ、我が子のことを何でも知っていると思っていた自分たちが、子どもたちのチャレンジを阻んでいたことに気付かされたという。それを教訓に、現在は自分の子どもがいない部署に母親たちを配置している。

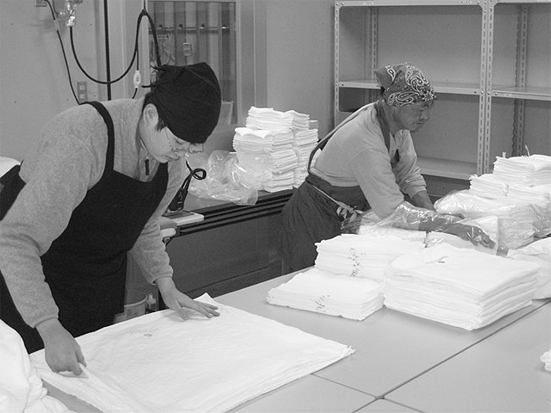

② 「働く場」の創出

「キャンバスの会」は、どんなに障がいが重くても「働く」ということを大切にしてきた。2006 年4 月の小規模作業所(2006 年2 月就労移行事業所に移行)の開設に始まり、2007 年12 月リネンク リーニング工場(就労継続支援A 型)、2007 年3 月給食センター(就労継続支援A 型、B 型、一般就労、短時間就労)と次々と新たな事業を立ち上げ、その規模を拡大していった。この他にも、会の収益事業と障がい者の雇用を結びつけ、紙おむつ専門店の販売員・配達員のほか、商店街の中に開設した野菜販売所「キャンバスふれあい市」の販売員、事務所の事務員、グループホームの世話人などとして、現在は「キャンバスの会」の全従業員100 名中、40 名以上(A 型雇用20 名を含む)を雇用している。身体障がい者が店長を務め、知的障がい者が従業員として働いているオムツ販売店もある。給与は、中途身体障がいの女性事務員2 名を含む3 名の身体障がい者が、月額約14 万円から17 万円(ボーナスを含む)、知的障がい者9名の給与は常勤雇用者が月額約9 万5 千円、短時間雇用者の平均が約6 万7 千円(最高7 万3 千円、最低5 万6 千円)となっている。

各人が能力や適性が発揮できるために、たくさんの仕事を探し出し、その内容をどんどん膨らませていった。たとえば、「キャンバスふれあい市」で販売する野菜の洗浄、袋詰めなどの作業を就労移行支援施設「あとりえ」で行い、1 日の利用料を上回るだけの賃金を保障している。雇用型の2 つの事業所でも、できるだけ多くの人が働ける工程を工夫している。クリーニング工場では、洗い、仕分け、たたみといったさまざまな工程があるし、車の運転もある。給食センターでも、調理以外に、食材の洗浄、皮むき、カットといった下ごしらえ、盛り付けといった工程がある。たとえ文字が読めなくても、計算ができなくても、そして手足に障がいがあっても、適材適所で、何度も配置換えをしながら、自分にあった仕事を発見していく。そして働きに応じた賃金が支給される。決して一般就労のみをゴールとしているわけではない。それが会の目指す「働く」という意味である。

本人たちが元気に、楽しそうに働いていることこそが、「働く」ことを支える一つのゴールだと考えている。介護から解放された親が、子どもたちと一緒に働く姿もよく目にする。「働けるうちは働く」「忙しくて当たり前」「働くことは楽しい」。一生懸命働く子どもたちの姿をみて、親が気付かされることも多いという。子どもも親も、みんなが当たり前に働けることが「キャンバスの会」の目指す姿である。

3.地域社会との関係

「キャンバスの会」の活動拠点の多くは、市中心部の商店街に所在する。楠元氏はもともとこの商店街の出身で、なじみの深い場所だ。しかし、子どもを連れて都城市に戻ってきたとき、商店街は一変していた。多くの人が行き交い、どの店もにぎわっていたはずの通りが、今では人通りも少なく、多くの店がシャッターを降ろしている。そんな様子にショックを受け、自分たちが何かするときには、必ずこの商店街のシャッターを開けようと心に誓ったという。

たとえば 2006 年11 月にオープンした野菜の直売所「ふれあい市場」では、農家と連携し都城産の新鮮な野菜を毎日販売している。商店街の活性化だけでなく、農家の販路を拡大し、高齢の生産者の励みにもなると関係者の評価は高い。地域の公民館活動や地域のイベントにも積極的に参加している。また、施設のイベントには地域の人たちも参加してもらい、近隣の高齢者に弁当を配ることもある。

このように今ではすっかり地域のなかに溶け込んでいる「キャンバスの会」だが、最初からすべてが順調だったわけではない。活動を始めた当初は反対する住民も多かった。身体障がい者についてはさほど反対がなかったが、そこに知的障がい者が加わると地域から反対の声が上がった。身体障がいと異なり、知的障がいは一見するとどこが悪いかわからない。わからないからこそ、人々の不安や戸惑いは大きいと知った。それを克服するには、街中で当たり前に買い物を楽しんだり、一生懸命働いたりしている姿を見てもらうしかない。そんな思いで活動を続けてきた、と楠元氏は語っている。

「キャンバスの会」にはずっと温めてきた計画がある。それは商店街の一角にビルを建て、そこに障がい者の働く場と住まいの場を同居させること。1 階に食料品店、衣料品店、美容室、薬局、日常生活用品店舗や音楽を楽しむカラオケルーム…と夢は広がる。障がいのある人だけでなく、地域の人が気軽に集える場所を作り、そこに障がい者の雇用を生み出す。階上には、障がい者・高齢者のケアホームやグループホーム、働く障がい者や障がい者が家族とともに暮らすためのアパート。障がいがあるからこそ、交通の便が良い街中で暮らしてもらいたい。そしてこのことは、きっと商店街にとっても意味がある。そこに住む人ができれば、24 時間明かりのついた街になる。そんな思いで、毎月1回、自治会や商店街店主らを交えて、「キャンバスの家(仮称)」設立委員会を開催し、「福祉で街づくり」を模索している。

4.活動の限界と今後の課題

これまで施設整備やサービス拡大のための費用の大半は銀行からの借入金である。会の運営を信頼してもらい、多くの融資を受けてきた。活動に賛同したいくつかの企業から寄付金も寄せられている。障害者自立支援法はNPO がサービスを拡大していく追い風になった。しかし、これらに甘んじていては、会は維持できない。地域で暮らすことを支え続けるためには、制度だけでは難しく、それを補完する自主事業が大切になる。活動を継続させるために、財源となる収益事業を大切にしてきた。楠元氏は、開設以来3 年間は無報酬で働いたという。

その苦労が実り、「キャンバスの会」の活動は、紙おむつの給付事業を中心に広がっており、宮崎県では全市から、隣の鹿児島県からも委託を受けている。依頼があればいつでも配達することを謳い、実際に、正月から遠方にたった2 袋のオムツを届けたこともあった。

ガソリン代にも及ばないわずかな利益しか得られないこともあったが、こうした地道な活動が信頼を生み、今では大量の受注がある。地元企業の雇用の受け入れも着実に増えている。企業から、自主製品や事業についての共同企画の話を持ち掛けられることもある。紙おむつ専門店や野菜市場は宮崎県地域ビジネス創造事業費補助金を受けて開業した。こうして従来の福祉という枠を超え、他分野とも積極的にかかわりを持ち始めている。

それでもなお、障がい者が地域で働き、暮らしていくための課題は山積しているし、支援を必要としている人は埋もれている。事業規模が拡大し、会の活動が地域に知れ渡るにつれ、利用希望者もどんどん増えてきた。現在、通所の利用者は120 名、スタッフも100名を超える。このほかに日中一時支援の利用者や雇用している障がい者もいる。今後も養 護学校の卒業を迎えるごとに増えていくことは容易に予測できる。大きくなりすぎてしまった感は否めない。「大きくなりすぎて、見えなくなってしまう部分が怖い」と楠元氏は語っている。

「キャンバスの会」は、開設以来ずっとNPO として活動してきたが、2007 年3 月に設立した給食センター部門については社会福祉法人を選択した。社会福祉法人にした最大のメリットは、財政面で安定すること。税制上の優遇が得られるようになり、利用者やスタッフを安定的に守っていける。弁当の製造も当初は200 食が限度だったが、今では500 食以上をこなす。こうした経験から、すべてを社会福祉法人として運営するという選択肢もある。それでも、「キャンバスの会」はNPO であることを選択し続けている。それは、会員の必要に応じて融通をきかせ、福祉という枠にとらわれずに自分たちの判断で柔軟に対応できるから。福祉制度だけでは支えられないニーズがあることを、身を持って体験しているからである。社会福祉法人とNPO という2 つの仕組みが両輪となってこそ、自分たちが描く地域生活が支えられると考えている。

これまでさまざまな「働く場」を創出してきた「キャンバスの会」だが、今後は一般の企業での就労を支援することにも力を入れたいと考えている。2009 年4 月から障害者就業・生活支援センターを開設する。すでに実習やトライアル雇用も始まっている。しかしそれに伴い、これまでとは違う新たな問題も浮上している。その1つが一般企業に就職するときの通勤手段の確保である。

都城市は公共交通機関があまり発達しておらず、自家用車での通勤が当たり前になっている。実習、トライアル雇用の期間は「キャンバスの会」が自主事業として送迎を行っている。

都城市は公共交通機関があまり発達しておらず、自家用車での通勤が当たり前になっている。実習、トライアル雇用の期間は「キャンバスの会」が自主事業として送迎を行っている。

しかし、それを就職後も続けることは難しい。ある利用者は、片道1 時間くらいかかる山中の養豚業者で実習し、現在はトライアル雇用を行っている。職場での仕事ぶりは高く評価されているし、企業側も何とか雇用を維持しようと努力してくれているが、通勤手段が確保できない限り就労は継続しない。日常の交通手段が確保できないのは、障がい者に限ったことではない。むしろ地域に潜在していた課題が、障がい者雇用という場面で露呈したにすぎない。だからこそ、地域の課題として解決していかなければならない。

これまで様々な問題を会の自主事業として、あるいは行政との協働で乗り越えてきた「キャンバスの会」だが、この課題を解決するにはもはや両者の協働だけでは難しく、地域を巻き込んだ新たな解決策を模索しはじめている。

| 事 例 3 | ||

|

ひとりの市民として、あたり前に働き、あたり前に生きる 豊能障害者労働センター(大阪府箕面市) |

||

|---|---|---|

1.活動の立ち上げの経緯

豊能障害者労働センターの活動は、国際障害者年の1981 年秋、養護学校の卒業を控えた1 人の脳性まひの少年の「どこにもいくとろこがあらへん」という切実な想いからスタートした。市内の学校に進学できずに近隣市の養護学校に籍を置き、地域のなかで暮らしていくことを目指して高等部まで12 年間訓練を繰り返してきたにもかかわらず、卒業後に市内に戻る場所がないという事実にはたと気付き、本人だけでなく周囲の支援者も愕然としたという。地域のなかであたり前に暮らし、あたり前に働くために、1982 年4 月に、障がい者2 名を含む6 名が阪急桜井駅前の古民家を借りたのが、豊能障害者労働センターの始まりである。障がい者自身が起業し、障がいのある人もない人も対等に経営に参加するという方針でスタートした。

「みんな一緒にご飯を食べていくためには、商売をしなくてはいけない」と考えたが、当時は確立された事業はなく、粉石けんの配達、たこ焼屋、通信販売、点訳といったさまざまな事業を組み合わせながら、カンパなどで得た資金を加えて活動を続けた。一緒に活動する者は介助者として「他人介護料」で収入を得た。こうして得られた収入を、「財布は1つ」という原則に基づき、障がいのある・なしの区別なく生活の必要に応じて分配していた。そのため、障がい者だけでなく、ともに活動する健常者も経済的に困窮していたが、それを支えてくれたのが地域の人であったという。

ほとんど面識のなかった地域住民とも、店に買い物に来たり、不用品を提供してくれたりするなかで、少しずつ関係が形成されていった。

ほとんど面識のなかった地域住民とも、店に買い物に来たり、不用品を提供してくれたりするなかで、少しずつ関係が形成されていった。

活動の方針に大きく影響したのが、1995 年1 月の阪神大震災であった。

被災地の障がい者を助けようと救援物資を集め、被災地に届ける中継基地として活動した。予測を上回る物資が届けられたため、それを利用した被災障がい者救援バザーも開催し、その収益を全額支援金とした。救援活動が一段落したが、リサイクル事業に大きな可能性を見出し、これを単にバザーとして終わらせるのではなく、労働センターの中核的な事業のひとつとして位置づけようという方針を決めた。

2.活動の内容・特徴

現在、労働センターの中核的な事業は3 つある。その1つが、リサイクル事業である。地域の人たちから寄付されたバザー用品(リサイクル品のこと)を販売する5 軒の店舗、月3 回の小さなバザー、年1 回の大バザーなどがある。リサイクル事業を選択した理由は、3 つある。

1つ目の理由は、さまざまな工程があるため、いろいろな個性を持った人が働きやすいということ。商品の選別、値段つけ、仕分け、箱詰め、販売といった工程のなかで、包装の新聞紙をはがしたり、商品のしみを見付けたりと、それぞれが得意な仕事を見つけることができる。

2つ目の理由は、店舗という拠点ができること。障がいのある人が地域で暮らしていくためには、いつでも気軽に立ち寄れる場所が必要だと考えた。さらに、店舗を持つことで、地域の人とも日常的に顔を合わせることができる。

そして3つ目の理由は、リサイクル事業の持つ価値観である。一度は不要だと思われた物が仕事を生み出し、商品となり、お金となって、暮らしを築く糧となる。そんな価値観を大切にしたいと考えている。そのため、バザー用品を呼びかけるときにも、そのことを必ず伝え、「ものがつながると同時にひとがつながる」というリサイクルのおもしろさを共有したいと考えている。

第2の事業は、通販事業である。障害者自身のデザインによるオリジナルメッセージTシャツやトレーナーを中心に、カレンダー・ポストカード・障害児教育自主教材などを取り扱っている。通販事業は、遠く離れた人たちとも店舗のように「顔の見える」関係になるために、自分たちの思いを商品に込めているという。

そして、第3の事業が、機関紙「積木」の発刊である。労働センターの活動を綴り、自分たちで印刷、発送しており、その工程もたくさんの仕事を生み出している。そこでは、労働センターの活動内容だけでなく、そこに込められた理念を発信している。

これらの事業の他にも、大衆食堂や点訳業務、福祉用品を扱う福祉ショップなどを運営している。また、映画上映会やコンサート、講演会といった啓発事業も多く企画している。これらの収益に助成金等を加えた金額を、障がいのある人もない人も基本的にほぼ同一賃金に分配している2。そして、「障害者だから買ってあげる」ではなく、「おもしろそうだから買う」といわれる店づくりを目指している。

現在、就業員数55 名、うち障がいのある者が33 名で、2007 年度の年間売り上げは10,472万円である。

2 基本的に同一賃金だが、実際には生活の必要に応じて分配(最低賃金以上を)している。自立生活をしている人は、障害の有無によらず月 12.5 万円(週5 日勤務の場合)~15 万円(週6 日勤務の場合)を基 本として分配している。

3.地域社会との関係

労働センターが目指しているのは、障がいのある人は決して保護・訓練される対象ではなく、あたり前の市民として主体的に生活できることである。そのためには、経済を生み出すことと、地域を耕すことは両輪だと考えている。地域のなかで障がい者自身が経営を担い、障がいのある人もない人も共に働き、入ってきたお金をそれぞれの人の生活を考えて対等に分け合っている。こうした姿を地域の人に見せることこそが、地域の人への発信になっている。

店舗を持つことの意味もそこにある。労働センターは、箕面市の中心を走る国道171 号線付近に、8カ所の店舗と事業所を持つ。市の総合保健福祉センター内に介護用品を販売する福祉ショップも運営している。店舗では障がいのある人が中心に接客し、障がいのある人ない人ともにバックヤードを支える。最初はたまたま立ち寄った客でも、「一緒に話をしていると楽しくて、気持ちが楽になった」「お店にくると元気になる」と、リピーターも増えてきた。バザー用品の提供やバザーの常連など、顔なじみの関係が増えていく。店舗を増やすごとに、自分たちの活動が地域に根ざしていく手ごたえを実感しているという。リサイクルという事業は、バザー品を提供してくれる人、それを商品として購入してくれる人、その両方の理解がなければ成立しない。バザー品は無償で提供してもらっており、近隣には回収に行くが、遠方の場合には送料を自己負担で送ってもらう。それでも、バザー用品が途切れることなく提供されていることは、そこにかかわる人たちが事業のおもしろさを理解し、主体的にかかわってくれていることを示している。労働センターの次なる展開は、自分たちが原動力となって、地域経済を発展させることである。たとえばリサイクルショップ「ふだんぎや」のある桜井市場は、老朽化とともに空き店舗が目立つようになり、一時は閑散としていた。しかし、商店街関係者の努力もあり、若者が個性的な店舗を起業するようになった。こうした新たな動きと上手く連携を模索している。最近の具体的な取り組みとして、古本市を企画している。市場全体を特設会場として、協働して古本市を開催する。これまで労働センターが蓄積してきたリサイクルのノウハウを地域に還元することで、地域とともに活性化することを目指している。

4.活動の限界と今後の課題

労働センターは、自分たちの活動を継続していくために、その理念を地域のなかに根づかせ、認知してもらうことを大切にしてきた。活動を始めた翌年の1983 年に箕面市に提出した請願書は、今でも「社会的雇用」のバイブルとして実践者のなかで継承されている。 その基本となるのは、「社会参加とは、労働によって可能なのであり、平等とはその労働のチャンスがどの様な障害を持とうが保障されること」という考えである。請願書では「働くということを、個別の能力の問題に閉じ込めるのではなく、職場全体のトータルな課題として取り上げ、職場に障がいを持った人の能力を合わすのではなく、障害を持った人々の労働に職場を合わせる方向で、行政努力の基本方向が定められなければならない」と明確に謡っている。そして、障がい者自らによって運営され、それぞれの個性に見合った仕事が創出され、それによって生活できる賃金が得られる「障害者事業所」という箕面市独自の仕組みが創設された。

こうした理念は、障害者自立支援法制度のもとでの就労継続支援 A 型のあり方に問題提起をする部分も多い。一方で、箕面市の財政が逼迫している現状にあって、市単独事業としての持続可能性をいかに確保するかが大きな課題となっている。国制度の活用を求める声もあがるなかで、これまで「社会的雇用」を牽引してきた労働センターの立場としては、国一律の制度にのることへの危機感を感じている。障がいのある人も雇用契約を結び働くことは、就労継続支援A 型においても可能であるが、現実には、最低賃金を維持することが難しい場合も多い。そして、本当に目指してきたものは、障害のある人とない人が支援する側される側に分かれることなく、地域のなかで、地域の人たちと一緒になって自由な発想で事業をつくること、そしてそのことで地域を再生することであって、それを自立支援法という制度の一定の枠にあてはめることとは矛盾する。理念が浸透することとその自立支援法という制度化とは、必ずしも同じ方向性に向かわないという現実に直面し、今後のあり方について行政との協議が続いている。

2.公私協働による地域生活支援の取り組み

障害者自立支援法の運用上の特徴として、市町村の権限が強化されていることに注目したい。同法では、定型的なニーズについては国一律の「自立支援給付」とし、それ以外は市町村の裁量で実施する「地域生活支援事業」と整理しており、この両者がいわば両輪となって地域生活を支援する仕組みとなっている。地域ごとに人口規模、地形、歴史、社会資源の量や質、人々の意識などに大きな違いがあるという前提に立てば、国一律の施策化にはおのずと限界がある。「地域生活支援事業」については、地域の特性と障がいのある人のニーズとの兼ね合いを探りながら、創意工夫により制度運用を行うことが必要となり、自治体の力量が試されることになる。

こうした仕組みが誕生した背景には、これまで独自の支援策で地域生活支援に熱心に取り組んできた一部の自治体の存在がある。これらの自治体では、民間事業者の自発的・開拓的な動きに同調するかたちで、単独事業として支援しようという動きがみられた。これらの支援策により、既存の事業の安定性・継続性が担保されるだけでなく、それに牽引されて新たな担い手が誕生するなど相乗的な効果を生んだ。しかし、自治体独自の財源から支弁されるため、この事業が無制限に拡大することは自治体としての負担は大きくなる。

景気の低迷が蔓延化するなか、各自治体の財政状況は極めて厳しい。障害者自立支援法の導入は、地域生活を支援するために、民間事業者と自治体、国の三者がどのように役割を分担するのかについて、問い直す契機ともなっている。

先に紹介した事例のうち、豊能障害者労働センター(事例3)の活動は、箕面市の単独事業として施策化され、普及していった。以下では、その点に着目して再整理してみたい。

| 事 例 4 | ||

|

「社会的雇用」の施策化とその拡がり 豊能障害者労働センター(大阪府箕面市) |

||

|---|---|---|

1.施策化への道のり

豊能障害者労働センターが1983 年に提出した請願書をきっかけとして、その後の箕面市は、労働に軸足をおいた独自の施策を打ち出していく。1985 年には「障害者の働く場づくり懇話会」として、労働センターを含む障がい者団体等と行政との協議の場が設置された。1985 年当時は、労働センターにおいても、作業所への移行が検討された時期であったが、利用者・指導者として区分される作業所のあり方には抵抗が示され、断念した経緯がある。「懇話会」での協議を重ね、結果として創出されたのが、箕面市独自の「障害者雇用助成制度」(1987 年)である。これは、障がいのある人の賃金を補填するもので、当時は障がい者1 人あたり5000 円/月額が豊能障害者労働センターに支給された。

さらに1990 年には財団法人 箕面市障害者事業団を設立し、障がいのある人が「働く」ことを支援する機関として市のなかに正式に位置づけた。そして、豊能障害者労働センターに支給されていた助成金は、1991 年「財団法人箕面市障害者事業団雇用助成金制度」として正式に位置づけた。その後、事業団は、喫茶、物販といった収益事業や、緑化推進、リサイクルといった市の委託事業で直接雇用する部門と、雇用支援センターをはじめとする一般就労へ向けた就労支援の部門の両方を持っていった。こうして、障がい者を雇用する民間事業所を支援しながら、一方では、自らの管理下にある組織で障がい者を雇用し、これらの経験をもとに一般就労を支援するという箕面市の重層的な支援システムが確立された。

|

§ 3つのキーワード |

|

| こうした箕面市の施策化には、いくつかのキーワードがある。たとえば、労働センターのような取り組みを「障害者事業所」による「社会的雇用」と定義し、その対象となる人を「職業的重度障害者」としている。こうしたキーワードが、理念や歴史を踏まえて明確に定義されているため、新規参入を含む公私の関係者がぶれることが少ない。まずはこれらのキーワードを整理しておきたい。 | |

| ■ | 「社会的雇用」 |

| 障害者の経営機関への参加や非営利事業であること等一定の条件を課した上で、事業当事者の経営努力に加えて、行政による賃金補填や優先発注を行い、さらに、市民による事業支援を通じて、一般就労の難しい障害者の雇用・就労の場を生み出していく施策。 現在、箕面市障害者事業団が実施する市からの委託事業と、市内4箇所の障害者事業所が展開する事業がある。「社会的雇用」という用語は、要綱上には存在しない。しかし、1993 年に箕面市心身障害者連絡協議会・障害者雇用促進制度調査研究部会が取りまとめた報告書の中で、はじめて「社会的雇用」という用語が用いられたという。 |

|

| ■ | 「障害者事業所」 |

| 障害者雇用助成金の交付要綱では、以下のように定義される。障害者雇用が遅々として進まぬ現状を改善すべく、積極的に職業的重度障害者を雇用することを通し職種開拓・職域拡大に向けた事業運営を行うことを目的として設立されたもので、その存在と事業内容が、障害者の職業的、社会的自立に役立ち、かつノーマライゼーションの視点から多大な意義をもつ事業所のことをいう。 具体的には、職業的重度障害者の雇用実数が 4 人以上でかつ、雇用割合が30%以上(実人数算定)であることが条件となっている。豊能障害者労働センター等のモデルを前提として、帰納的に定義していることがうかがえる。 |

|

| ■ | 「職業的重度障害者」 |

| 障害者雇用助成金の交付要綱では、「職業的重度障害者」についても、次のように定義している。職業的重度障害者とは、手帳(身体・療育・精神)の有無及びその程度によって限定せず、障害が理由となった社会的ハンディの結果、一般就労の困難なものをいう。 つまり、一般就労の困難さを、本人の側つまり障害そのものに求めるのではなく、社会との関係の中から「働きにくさ」に注目して判断していることが特徴である。そのため、発達障がい者や高次機能障害といった制度の狭間になりがちな人たちも対象となりうる。 |

|

2.雇用助成金制度の特徴

箕面市における「社会的雇用」とそれを支援する「雇用助成金制度」は、以下の3 点において非常に画期的な施策だと評価が高い。

まず第1 に、労働者としての権利を保障していること。障害者事業所は、そこで働く全ての障害者に対し、最低賃金が保障された雇用契約を結ぶことと雇用保険に加入することが求められる。ただし、現実的には事業収入だけでこれらを保障することは困難なため、それを支援するために雇用助成金がある。

雇用助成金には、障害者助成金、援助者助成金、作業設備等助成金の3 区分があるが、その中心はあくまで障害者助成金であり、障害者に支払う賃金を補填することがこの助成金の特徴である。従来の授産施設や自立支援法における就労継続支援、就労移行支援では、障がい者をサポートする職員の人件費が補助金の支給対象となっており、障がい者が受け取る所得については補助されてこなかった。そのため、一部の先進的な取り組みを除いては、障がい者の受け取ることができる賃金はごくわずかであった。それに対し、雇用助成金は、障がい者の賃金に対する助成を行うことで、最低賃金を保障することを直接的に支援している点は、極めて画期的である。事業所は自らの経営努力の成果と合わせて、この 助成金を上乗せすることで最低賃金を保障している3。

第 2 に、障がい者自らが起業することを支援し、経営を担う主体としていること。ここでの主体とは、サービス利用者としての主体ではなく、事業の運営を担うというより積極的な意味合いを持つ。単に雇用される立場として所定の金額を受け取るのではなく、事業所経営にかかる会議に障がいのある従業員も参加し、経営の方向性を決めていく。

こうした方針は、障がいのある人、ない人が対等に考え、行動し、その成果である事業収入を分け合うという考えに基づいている。障がいの有無による役割分担ではなく、さまざまな人が個性を認め合いながら、共に考え、共に働き、相互に援助するという先駆的な実践理念を、そのまま施策として採用している。

障がい者自らが運営に関与することで、それぞれの個性に合った職種を開拓し、職域を開拓しながら事業を運営できるだけでなく、新たな障がい者の働く場を創出することにも貢献できる。

第 3 に、こうした対等で主体的な働き方のモデルを示すことそのものが、地域への啓発となっている点。障害者事業所の取り組みは、単に障害者の職業的、社会的自立に貢献しているだけではなく、ノーマライゼーションの視点からも多大な意義を持っている。

労働センターの事例からも明らかなように、事業を通じて障がいのある人が地域とつながり、それをきっかけとして地域の中で多様なつながりが新たに生み出されている。そして、地域住民がお互いの違いやありのままの生き方を認め合うことが、地域の再生やコミュニティビジネスへと結びついている。

3 最低賃金の4 分の3 に相当する金額が障害者助成金として支給され、4 分の1 を事業収入で賄う。さらに、最低賃金にとどまることなく、増加の方向をめざす努力が必要とされている。

3.今後の課題

障害者事業所による社会的雇用は、一般就労への移行支援と並び、障がい者の職業的、社会的自立を保障するもう一つの仕組みとして、箕面市のなかに定着しつつある。最初は豊能障害者労働センター1 カ所であった障害者事業所も現在は4 カ所になり、約60 名の職業的重度障害者の地域での就労が実現している。この仕組みが浸透するにつれて、一般就労が困難な障がい児の卒業後の進路として、一般企業で就労している障がい者のリタイアの受け入れ先として、さらには社会的入院している精神障がい者の地域移行の際の就労の場として、期待はどんどん高まっている。

しかし、一方では、箕面市の財政状況は厳しく、これまでのように障害者事業所の運営を市独自の財源で全面的に支援することが難しくなってきている。限られた財源の中で、より広範なニーズを対象に施策を展開していくためには、政策的転換をも視野に入れる時期を迎えている。

かといって、障害者事業所の自己努力のみにより事業収益を拡大することには限界があることは自明で、今後のあり方について、障害者事業所、福祉施設、作業所、行政、そして障害者事業団といった公私の多様な立場で協議する場がもたれている。2007 年3 月に示された「箕面市における障害者事業所が行う社会的雇用の今後のあり方について―最終報告―」では、自立支援法制度のもとでの就労継続支援A 型の利用可能性についても検討されている。報告書では具体的な方向性については提言されていないが、「障害者事業所が歴史的に果たしてきた、職業的重度障害者の主体的な労働のニーズと障害者と健常者が対等な立場での労働を目指すという点が、大きな柱として堅持される必要がある」としている。

たとえば滋賀県では、障がい者と雇用契約を結び、労働保険に加入するなどの一定の条件を満たした事業所について、事業所の運営費(障がい者の賃金を含む)、管理費等を補助する「社会的事業所」という独自施策を2007年に打ち出している。同様の施策の動きは、他県にも広がりつつある。そのパイオニア的な存在でもある箕面市は、これまでの実績を評価しつつも、事業の継続性をどう担保していくのか、その判断を迫られている。

3.専門職による地域生活支援の取り組み

すでに紹介したように、地域生活支援に積極的に取り組む事業所の多くは、障がいを持つ当事者とその家族の活動からスタートしている。個人的な活動が組織化され、その規模が拡大していくなかで、有償のスタッフを雇い入れる。「家族だからこそ」の支援を目指してきた活動が、次第に「家族だからこそ見えない部分」があることに気付く。「他人だからこそできること」に着目した支援こそが、専門職に求められる力量になる。

ここでは、施設や病院が、組織としてあるいは専門職として取り組む地域生活支援の事例を紹介する。これらの組織の多くも、やはり当事者や家族の活動が前身となっているので、両者を厳密に区分することは難しい。むしろ、法人として発展していくプロセスで、その理念や活動がどのように変化してきたのか、その変化が生じるきっかけはどのようのことなのか、その結果としての課題とはどのようなことなのかを理解するために、あえて切り分けて紹介している。

| 事 例 5 | ||

|

病院と地域を結ぶ「架け橋」に 医療法人 若草会 フィオーレ(山口県山口市) |

||

|---|---|---|

1.立ち上げの経緯

レストラン「フィオーレ」は、同じ医療法人若草会の小郡まきはら病院の正面玄関をふさぐ場所に建っている。新幹線新山口駅から車で5 分の位置で、すぐ近くにはショッピングセンターがあり、飲食店としての立地条件は良い。イタリア風の少し派手な店構えは、これまでの福祉施設のイメージとはかけ離れている。訪問客は、必ずしもそこが福祉施設だということを知らない。

こうした「フィオーレ」の構想は、まきはら病院院長の牧原浩氏から出された。当時のことを牧原氏は「授産所とかで内職と称してやっていたことは、病院の若い揺れている患者さんにはあわない。何か楽しいものはないかと考えた結果、多分の僕の趣味が入っているけれど、食べることが好きなのでレストランということになった。」と、雑誌の取材に答えている。「病院と地域を結ぶ架け橋」として、あえて病院の敷地内にレストランを作った。

そのパートナーとして声がかかったのが、現施設長の三藤賢次氏である。三藤氏が当時働いていた店に、学生時代にアルバイトに来ていた看護学生が看護師となってはきはら病院に勤務していた。その縁で、三藤氏に「フィオーレ」の構想が伝えられた。話を聞き、三藤氏は何度か表院での様子を見に行った。そして、そこで元気に過ごしている患者の様子に新鮮さを感じて決心したという。他にも「フィオーレ」の建設進行中に、そろそろ店をたたもうとしていたパン屋があり、声を掛けたら協力してくれたというエピソードもある。こうして、シェフとパン職員という2 人の福祉以外のプロを雇い入れるかたちで、精神障害者通所授産施設として「フィオーレ」が誕生した(1998 年4 月1 日)。

そのパートナーとして声がかかったのが、現施設長の三藤賢次氏である。三藤氏が当時働いていた店に、学生時代にアルバイトに来ていた看護学生が看護師となってはきはら病院に勤務していた。その縁で、三藤氏に「フィオーレ」の構想が伝えられた。話を聞き、三藤氏は何度か表院での様子を見に行った。そして、そこで元気に過ごしている患者の様子に新鮮さを感じて決心したという。他にも「フィオーレ」の建設進行中に、そろそろ店をたたもうとしていたパン屋があり、声を掛けたら協力してくれたというエピソードもある。こうして、シェフとパン職員という2 人の福祉以外のプロを雇い入れるかたちで、精神障害者通所授産施設として「フィオーレ」が誕生した(1998 年4 月1 日)。

2.活動の内容・特徴

1)働く場としての「フィオーレ」

「フィオーレ」は2008 年3月に障害者自立支援法上のサービス体系に移行し、就労移行支援事業(定員10 名)と就労継続支援事業B 型(定員30 名)の多機能型を選択した。精神障がいの人だけでなく、知的障がいの人の利用もある。しかし、店で働くという点では区別はない。調理やパン作り、ウェイター、ウェイトレス、皿洗い、販売、清掃など各人の特性に合ったポジションを選び、責任を持ってこなす。人と接することが苦手だと洗い場を担当した利用者も、洗い上がったグラスをホールに運ぶうちに、いつしか自然に接することができるようになったという。しかし、体調面からの主治医の判断で、毎日続けては働けない人もいるので、週1日~5日間交代しながら働いている。

2007年10月からは、すぐ近くにある山口県警察本部総合交通センター内の食堂運営も任されている。登録者数が30名を超え、スペースにも売り上げにも限界を感じて新たな展開を模索していた時に話を持ちかけられ、即決した。こちらも同じ多機能型だが、日数的に安定して働ける人が中心で、「フィオーレ」から一般就労に向けたステップアップの場という意味合いが強い。病院の隣にある「フィオーレ」と違い、来店客は彼らの事情を知らない。それがゆえに、客とのトラブルが生じることもあるが、真面目に働く姿を見てもらうことで理解してもらうしかないと考えている。

現在は両事業を合わせて42名が登録しており、1日20数名が働いている。支援するスタッフのうち正規の職員は調理とパン作りを担う職人の2 名と精神保健福祉士1 名、あとはパートで福祉職の経験者ではない。

このように、一見すると福祉的な発想がないようにも見えるが、実は社会復帰プログラムという意識は決して低くない。シェフでもあり、施設長でもある三藤氏は、「フィオーレ」の開店までの半年間看護助手として病棟に入って学んだという。現在は、他事業所や特別支援学校、企業、行政機関等とも連携し、「就労支援研究会」として研修会等を企画するほど就労支援への関心が高い。

職場開拓にも熱心で、新体系に移行して1 年間で既に3 名が一般就労しているという実績もある。

「最初はレストラン運営をやってくれればいい、料理を作ってくれればいいと言われたが、こういう世界があると知って、社会復帰ということにとても興味が出てきた」と三藤氏は語る。小学校のころにボランティアで行った施設の記憶しか「福祉」のイメージがなかった三藤氏にとって、「医療福祉」あるいは「社会復帰プログラム」といったキーワードが新鮮に感じられたという。ただし、福祉への関心が高まるほど、専門職人としてのこだわりとの葛藤が大きくなっていく。レストランとしてサービスや味に妥協したくなかったが、どんどん新しいメニューと取り入れていくと利用者がついてこられない。一方ではレストランとして売上げを確保しないと、利用者への賃金に跳ね返ってしまう。たとえ時間が掛っても見守りたいという気持ちはあっても、それでは満席近い客数に対応しきれない。自立支援法の導入後は、特に経営面への意識が高まった。今は、医療福祉、専門職人、経営者という3 つの視点のいずれが欠けても「フィオーレ」は成立しないと考えている。

「最初はレストラン運営をやってくれればいい、料理を作ってくれればいいと言われたが、こういう世界があると知って、社会復帰ということにとても興味が出てきた」と三藤氏は語る。小学校のころにボランティアで行った施設の記憶しか「福祉」のイメージがなかった三藤氏にとって、「医療福祉」あるいは「社会復帰プログラム」といったキーワードが新鮮に感じられたという。ただし、福祉への関心が高まるほど、専門職人としてのこだわりとの葛藤が大きくなっていく。レストランとしてサービスや味に妥協したくなかったが、どんどん新しいメニューと取り入れていくと利用者がついてこられない。一方ではレストランとして売上げを確保しないと、利用者への賃金に跳ね返ってしまう。たとえ時間が掛っても見守りたいという気持ちはあっても、それでは満席近い客数に対応しきれない。自立支援法の導入後は、特に経営面への意識が高まった。今は、医療福祉、専門職人、経営者という3 つの視点のいずれが欠けても「フィオーレ」は成立しないと考えている。

このように働く場として作り上げてきた「フィオーレ」だが、すべての利用者に合っているわけではない。レストランとしてやっていくためには、一般社会では通用しないことはきちんと伝える必要があるし、「食」に携わる者としての自覚が求められる。なかには体験期間中に自分には合わないと辞めてしまう人もいる。しかし、初めて外食産業で働き、「自分が作った料理を残さず食べてくれる」「お客さんがおいしかったと言ってくれる」そんな喜びを感じてくれる人もいる。その思いはスタッフも同じ。スタッフが利用者と喜びを共感することは、相乗効果も生んでいる。3 名の利用者が、「フィオーレ」での経験を生かして調理師の資格を取得した。そのことが就労には結びついた事例はまだないが、資格をとることは本人の自信につながり、他の利用者もステップアップに向けた目標になっている。

2)地域の拠点としての「フィオーレ」

「フィオーレ」は、地域の福祉施設から野菜を仕入れたり、作品を販売したりといったネットワークを大切にしている。そのため「フィオーレ」の情報は、他の事業所から発信されることもある。そして、病院に受診する人だけでなく、地域で暮らす精神に障がいを持つ人にとって、気軽に立ち寄れる拠点になっている。外来にきた人やその家族が食事に寄ることもあるし、企業に就職した人が近況報告や相談に来ることもある。普通のレストランだからこそ、施設や病院のように身構えることなく、気軽に食事に来ることができる。

精神障がいは生まれつきではなく、中途で発症する。それ以前は普通に学校に通い、就労していた人も多い。それゆえに、就労に向けて技術の獲得といった訓練メニューを必要としていない人もいる。むしろ、生活面を含めた相談や職場開拓といった間接的な就労支援が求められる。そのため、就職することより、就労を継続することの方がはるかに難しい。だからこそ、地域のなかに気軽に立ち寄れる「拠点」が必要となる。それが「フィオーレ」である。

3.地域社会との関係

「フィオーレ」は、一見すると普通のレストランのように見える。メインはイタリア料理で、ピッツァ、パスタ、パンを中心としたメニュー展開。店内には音楽が流れ、利用者もスタッフもお揃いのおしゃれなユニホームで出迎える。洋風のおしゃれな店内は、ランチ時にはいつも満席になっている。外来の利用者が気軽に安価で食べられるようにという院長の提案で和食もメニューに加えられたが、実際には、利用客の大半は近隣で働くOL や地元の主婦である。

以前は精神科病院だということだけで、小学校の通学路からも外されていたという。「フィオーレ」も設立当初は、「障がい者のやっているレストラン」として、評判も偏見もあった。しかし、今は「おいしいから」「おしゃれだから」という理由でリピーターが多い。幼稚園に通わせている母親たちが行事のあとに、子供連れで集まることもある。今では店前に幼稚園の通園バスが止まったりもしている。

総合交通センターの食堂の話も、警察署にパンの出張販売に出向いていた時に持ちかけられた。地元のスーパーのイベントで、「フィオーレ」のパンや菓子を使ってもらうこともある。12 年間という時間が地域の信頼に結び付き、「フィオーレ」への期待へとつながっている。

4.活動の限界と今後の課題

これまで「フィオーレ」は、地域と病院との中間にある架け橋、一般就労に向けたステップの場として位置付けてきた。だからこそ、就労移行事業を選択した。もちろん、就労継続事業として働き続けることも可能だが、チャンスがあれば本当の意味で社会に出ていく、それを応援するのが支援者の役割だと考えてきた。

しかし、今はそのことに迷いも生じているという。「もう一度社会で働きたい」。そんな気持ちでがんばって訓練したのに、一般企業に就職した途端に体調を壊して入院してしまう。それを繰り返している人もいる。確かに、賃金の高い一般企業で働きたいという気持ちは理解できる。しかし、企業での雇用が必ずしも彼らのいきがいや喜びにつながっていないという現実もある。それを乗り越えないといけないと家族や支援者は言う。しかし、「仕事だから我慢するのが当たり前」ということを、本人が納得したうえで企業への就職を決断したのか。ずっとここで働いていたいというそぶりを見せる利用者にとって、一般の企業に就職させることだけがゴールなのか。そんなことを自問しながら一般就労へ送り出していると、三藤氏は語る。

それは、「フィオーレ」が居心地のよい場になればなるほど生じる葛藤かもしれない。三藤氏自身がやりたい仕事を選択して今に至っている。だからこそ、その喜びを共感してきた仲間が、辛そうに働いている姿を見ることが忍びないのかもしれない。

人は働くことで役割を持ち、あてにされることで働くことの喜びを感じる。「もう一度、社会で働きたい」という声に応え、「フィオーレ」という場を作った。今度は「働き続けたい」という声に応え、賃金も含めて働き続けられる場をつくれないか。レストランの展開に新たな雇用の場の可能性を見出したいと考えているという。「資源がないなら作る」を実践してきた「フィオーレ」だからこそ、就労移行に特化している今の制度体系に矛盾を感じているのかもしれない。