II.貸与方式導入に関する市(区)町村アンケート調査

1.目的

本調査は、障害者自立支援法に基づき、身体障害者(児)へ支給等される「補装具」 や「日常生活用具」について、貸与方式導入の可能性を検討するための基礎的データ を得ることを目的として実施するものである。

2.実施内容

- 調査対象 市(区)町村1,821カ所(平成19 年11 月「市町村所在地データ」)

- 調査期間 9月17日(水)~11月30日(日)

- 調査方法 調査票等の郵送、電子メールによる提出

- 調査内容 第2部資料編 資料1「アンケート調査及び記入要領」参照

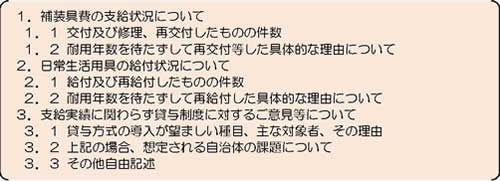

アンケートの概要

3.回収状況

| 調査先 | 発送数 | 回収数 | 回収率 |

|---|---|---|---|

| 市 | 782 | 376 | 48.1% |

| 特別区 | 23 | 11 | 47.8% |

| 町 | 821 | 328 | 40.0% |

| 村 | 195 | 52 | 26.7% |

| 合計 | 1,821 | 767 | 42.1% |

4.集計結果の概要

第2部資料編 資料2「全国市(区)町村対象アンケート調査 集計結果」参照

(1)補装具費の支給実績

平成19年度の実績から「耐用年数を待たずして再交付等した種目」で、その件数 が高かったものは、以下のとおりである。

- 障害者(上位3種目、以下同様)

- 補聴器 433件(36.3%)

- 車いす 246件(20.6%)

- 装具 181件(15.2%)

その理由として、回答が多かったのは、「故障・破損(43.6%)」、「状態に合わない(28.6%)」、「紛失(15.1%)」の順であった。

- 障害児

- 装具 474件(34.3%)

- 車いす 426件(30.8%)

- 座位保持装置 217件(15.7%)

その理由として、回答が多かったのは、「成長によるサイズの不適合(82.2%)」が最も多く、続いて「故障・破損(5.0%)」、「状態変化・体に合わないから(4.6%)」、「用途に応じて複数必要(4.0%)」の順であった。

(2)日常生活用具の給付実績

平成19年度の実績から「耐用年数を待たずして再給付した品目」で、その件数が 多かったものは、以下のとおりである。

- 障害者

- 盲人用時計 44件(20.0%)

- 入浴補助用具 27件(12.3%)

- 聴覚障害者用屋内信号装置 17件(7.7%)

その理由としては、「故障・破損(70.3%)」が最も多かった。

- 障害児

- 頭部保護帽 19件(29.2%)

- 電気式たん吸引器 16件(24.6%)

- 入浴補助用具 9件(13.8%)

その理由として、回答が多かったのは、「成長によるサイズの不適合(50.7%)」、「故障・破損(32.3%)」の順であった。

(3)貸与方式も望ましいと考えられる種目等

給付実績に係わらず、市町村として、貸与方式も導入することが望ましいと回答した補装具等の種目については、以下のとおりであった。

- 特殊寝台 50件(14.2%)

- 車いす 48件(13.6%)

- 重度障害者用意思伝達装置 30件(8.5%)

- 電動車いす 23件(6.5%)

- 特殊マット 22件(6.3%)

- 移動用リフト 22件(6.3%)

- 歩行器 20件(5.7%)

その理由として、回答が多かったのは、「オーダーメイドではないため多くの人が 利用できるから(122件、22.9%)」、「状態の変化・体に合わせて選択できる から(113件、21.2%)」、「高額な費用のため(67件、12.6%)」、「介護 保険でレンタル可能な用具だから(51件、9.6%)」の順であった。

また、具体的な記述内容では、「種類が豊富で自分にあったものを選択できるから」、 「再利用することにより、機器が有効に活用できるから」などの理由が挙げられると ともに、自治体として「迅速な対応が可能になるから」とする意見などが挙げられた。

(4)貸与方式を導入した場合の自治体の課題等

自由記述の内容を見ると、概ね以下の内容の記述がなされていた

- 給付する場合と貸与する場合とで、利用者にとって、不公平感が生じないように配慮する必要がある。

- 貸与とした場合、利用者毎の給付額管理が難しい。また、現行の電算システムを大幅に改修しなければならない。

- 貸与価格を、自由価格とするか、公定価格とするか。自治体独自で判断することは難しい。

- 貸与機器の管理及びメンテナンス等はどうするか。自治体独自で行うことは難しい。介護保険のように指定事業者制にするか検討が必要である。

- 障害者のニーズは、多種多様であり、全て利用者ニーズを十分に満たす機器を自治体で常に保管しておくことは現実的にできない。さらに全ての機器に精通した職員を配置することはできない。きちんとした適合なり、アフターサービスなりが保障できるか不安である。

- 貸与料金を確実かつ継続的に徴収できるか不安である。

- 就学や就労など、個別のニーズが多様化している障害者に、貸与可能な事業者が存在するか。また、利用者の少ない一部の機器について、継続的なアフターサービスが保障されるか不安である。