VII.調査のまとめと今後の方向性

1.本調査のまとめ

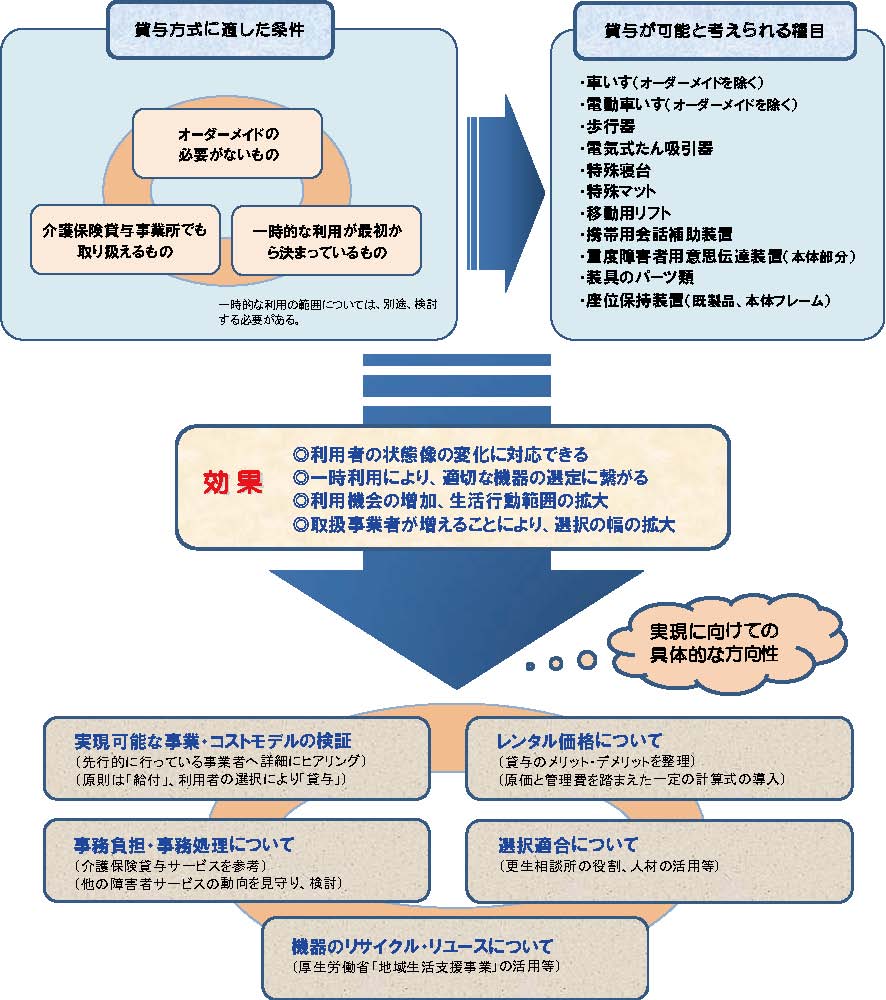

市(区)町村アンケート調査および当事者ヒアリング調査を踏まえて、貸与方式の導 入になじむ種目について検討した結果、「オーダーメイドでないもの」、あるいは「一時 的な利用が最初から決まっているもの」、「介護保険の貸与サービス事業所でも扱えるも の」などについては、一定の利用環境を整えたうえであれば、貸与方式も有効であると の整理が行われ、具体的には以下に掲げるような種目がその候補として抽出された。

- 車いす(オーダーメイド以外)

- 電動車いす(オーダーメイド以外)

- 歩行器

- 電気式たん吸引器

- 特殊寝台

- 特殊マット

- 移動用リフト

- 携帯用会話補助装置

- 重度障害者用意思伝達装置(本体部分)

- 装具のパーツ類

- 座位保持装置(モジュールパーツ、構造フレーム)

これらの種目は、市町村や事業者を対象に行ったヒアリング調査においても、「身体 状況に変化が起こりやすい障害者」や、「迅速な対応を求める利用者のニーズ」に応え るものであり、かつ「適切な選定適合を図るための方策」として、有効であるとの意見 が多く聞かれた。

さらに、一部の種目については、新たに参入する事業者が増え、「利用者にとって選 択の幅が拡大するもの」であり、貸与方式導入の効果が期待できるとされた。

他方、本事業では、自治体、事業者における「実施体制に関する課題」や、「業務負 担に関する課題」、さらに「選定適合に関する課題」等について、その洗い出しを進め てきたところであるが、今後、より具体的な貸与方式の展開を考えるにあたっては、諸 般の課題の解決に向けた、より実践的な方向性の検討が不可欠である。

貸与方式の導入に向けて、今後、より具体的な検討が必要と思われる事項について、 以下に整理することとする。

2.今後の方向性

(1)貸与方式を導入した場合の事業・コストモデルの検証

利用者の状態の変化や一時利用に対応できる貸与方式については、利用者における 利便性が向上するとともに、自治体において耐用年数を待たずして再交付等している 現状を考えれば一定の効果が期待できる。

今後、貸与事業の導入に向けて実現の可能性を追求するために、利便性を支える事 業者サイドの円滑な運営を目的として、どのような事業形態(展開地域と対象物の配 送・回収、メンテナンスの態様を含む。)が考えられるのか、さらにその場合のコス トモデルはどのようになるか等について、整理を進めることが有益と考えられる。

→ 先行的に補装具種目の自費レンタルを行っている事業者等もあるため、事業形態 や採算性について的を絞った詳細なヒアリングを行うことで、今後整理できる可能 性がある。

また、日常生活用具のように、オーダーメイドの必要がなく、かつ利用指導等を必 要としないものについては、長期に貸与を行った場合と、購入の場合との負担の差異 等が検討課題となるが、具体的なモデルケースを検証することで、より実際的な事業 のあり方が明確になると考えられる。

→ 給付を原則とし、利用者の選択により「貸与」も可能とする仕組みを基本とする。

そして、介護保険の貸与サービス事業所でも扱えるものの観点においては、介護保 険よりも対象物が大きく多様化することが予測されることから、在庫にかかる管理や 費用の負担について効率的な運営方法を構築することが望ましい。

(2)貸与価格について

本事業では、貸与方式の導入が考えられる種目と、期待される効果、導入にあたっ ての課題等の洗い出し、整理を中心に進めてきたところであるが、貸与の価格のあり 方とその水準に関する検討には至っていない。

云うまでもなく、貸与方式が事業として実現可能なものとなるには、利用者と事業 者、自治体の三者にとって、効率的であり、かつ受け入れ可能な価格体系と水準によ るものでなければならない。

自治体アンケートにおける指摘でも見られた、公定価格とするか、自由価格とする かといった論点をはじめとする価格体系のあり方については、以下の点を考慮しなが ら整理を進め、今後の方向性を明らかにすることが求められる。すなわち、1.現在の 補装具費支給制度との整合性、2.既に実施されている介護保険の貸与方式との関係性、 3.現在、介護保険の福祉用具貸与が抱えている課題等について、整理・分析を行い、 すべての当事者にとって実効性があり、継続可能性の高い価格体系を追求することが 必要である。

→ 貸与の「メリット」と「デメリット」を整理する。

→ 「原価」と「管理費等」を踏まえた一定の計算式の導入を検討する。

(3)業務負担・事務処理について

自治体ヒアリングにおいて、一部の種目に貸与方式(貸与と支給等の併用)が導入 されれば、各利用者のデータ項目が大きく増加することから、現行の台帳管理では限 界があり、給付額管理等を含む新たなデータ管理システムが必要であると認識する自 治体が多いことがわかった。また、各月の貸与に関する公費負担手続き等(集金方法・ 体系の整理、途中解約による貸与料金の返却を含む)の事務処理の増加に関する懸念 も多く聞かれた。

これらの課題を解決するため、利用者ごとの状態像の変化やそれに対応する支援の 記録、給付額管理等の自治体の業務負担・事務処理を統一的に整理し、効率的に利用 者データを管理することのできるシステムの構築を行い、業務負担の軽減を図ること も、貸与方式導入の実現に寄与する方策のひとつと考えられる。

→ 介護保険における貸与サービスの仕組みを参考にする。

→ 他の障害者サービスの動向を踏まえ、効率的な事務処理・運営を構築する。

(4)選定適合について

自治体および事業者ヒアリングの結果、貸与方式が導入された場合、利用者への適 合が適切に行われることが担保されるかどうかについての懸念と、現状においても選 定に関する助言指導を必要に応じて受けられる状況が整っているとは云えないとす る指摘が多かった。

このような理由から貸与制度導入を実効あるものとするためには、特に適切な選 定・適合にあたり、更生相談所が果たす役割がさらに重要性を増すことが考えられる。 そのため、更生相談所は、今後、利用者の福祉用具活用にあたり、医療・福祉・介護 等の各分野の連携の中核となって業務を行うことのできるよう、その機能の高度化が 図られなければならない。

また、今後、選定・適合がさらに適切に行われるためには、利用者に対する福祉用 具支援が可能な専門的知識を有する人材の養成がこれまで以上に重要となるが、財団 法人テクノエイド協会による福祉用具プランナー等の専門的な人材資源の更なる活 用が求められる。

また、支給等と貸与の併用、例えば、電動車いすのフレームをレンタル、スイッチ 部分を支給の対象とするなど、部分的な貸与を考える場合、レンタル事業者と製造業 者との安全面などの責任や役割の切り分けを明確にすることが必要であるが、その調 整を誰が行うかを含めて実務的には難しいとの指摘が、自治体および事業者からあり、 この点についての整理も進める。

→ 安全面について、基本的には、補装具供給事業者に責任がある。

→ 一方メーカーには製造物責任があり、給付と貸与が混在する場合の整理が必要。

(5)機器のリサイクル・リユースシステムについて

利用者ヒアリング調査の結果、正式に給付されるまでの繋ぎとして、一時利用を希 望する声が多く、また、家族で旅行や外食、催し物などへ出かける際に、一時的に借 りられる仕組みがあれば、大変ありがたいとの意見がほとんどの利用者からあった。

さらに「携帯用会話補助装置」や「電気式たん吸引器」などについては、故障や緊 急時の代替手段として、どうしても必要なときに一時的に借りられる仕組みが欲しい との意見が、ほとんどの利用者から寄せられた。

このような利用者の要望に応えようと、ヒアリングを実施した市町村では、地域の 社会福祉協議会等と連携して、ニーズの多い機器を自治体の予算で購入したり、不要 となった機器を再利用したりする仕組みをつくり、利用期間を限定したうえで、機器 を無償貸出する事業を行っているとのことであった。

こうした市町村では、利用者の要望には応じているものの、製品の保管(場所、バ ッテリーの管理等)や、メンテナンスおよび修理に、費用がかかることから、財政的 には厳しい状況であるとのことであった。

ヒアリング調査では、前述の理由から、一時利用を望む意見が多く聞かれたところ であるが、前述した市町村が行う、福祉機器貸与事業の活用などを図ることにより、 直ちに貸与方式を導入しなくても、かなりの利用者ニーズには応えられるものと思わ れる。

→ 障害者自立支援法の「地域生活支援事業」の一事業(「福祉機器リサイクル事業」 等)として展開を図ることも可能。

補装具費支給制度等における貸与方式導入に関する調査研究