調査結果の素描

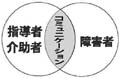

| ”アート”は多くの人々から 好意をもって受け入れられている。 アートを介した他者との コミュニケーションでは 五感をフルに活用することで 通常よりも深い(深層) コミュニケーションが 可能となる場合がある。 障害者の多くは レクリエーションを入り口として 無心にアートに入っていく。 指導者・介助者に 気づく目があれば 障害者個々人の想い・意思を アート活動の 中から汲み上げることが 可能なのだ。 個々の障害者の中に 作家の芽を見出すためには 指導者・介助者にも アーチストの目線が必要だ。 |

他にないもの 作家独自のものを 創造すること、表現することが アートでは尊重される 障害者のアートでは 介助者・指導者は時として 共同制作者となる。 (音楽の演奏者のように) そこに新しい アートの可能性が 生まれるかもしれない。 障害をもった作家に 教えを請うこともある。 |

アート作品には 道行く人の足を止める 力がある。 ある種の”障害物” 感動を与えてくれる障害物 いつもの自分を いつもと違う自分に 変えてくれる障害物 見る人に笑顔と驚きを もたらす障害物。 障害=個性となった 力あるアート作品の前を 素通りすることは出来ない。 アート作品は オリジナルに優るものはないが、 ポスター、絵葉書、パンフ、等 作品のデータ活用が 作家活動にプラスとなる。 |

アート作品は 人に知られて価値が生まれる、 ファン、コレクターが生まれる。 まずは残していくこと 残せる場所の整備。 贈る、贈られる、 売る、買う、 オリジナル(作品)が データ(製品)が 流通するようになる。 アート市場が生まれる。 著作権・肖像権の有効活用 その他の法整備 福祉の視点プラス アートの視点、 複眼で 社会を整備すること、 意識を整備すること。 |

||||

(拡大図・テキストデータ) |

(拡大図・テキストデータ) |

(拡大図・テキストデータ) |

(拡大図・テキストデータ) |

||||

| パーソナルコミュニケーション レクリエーション(趣味・教養) |

コ・クリエーション(協働・共作) | コラボレーション(異質なものとの出会い) | コミュニケーションネットワーク | ||||

| 調査対象 | 知的障害者援護施設 | → | アトリエ・工房 | → | 展覧会・発表会 | → | 画廊・店舗・ネットショップ |

| 特別支援学校 | |||||||

| アート体験・発見・学習の場 | 創作の場 | 発表の場 | 普及の場 | ||||

| アート活動の場 | |||||||

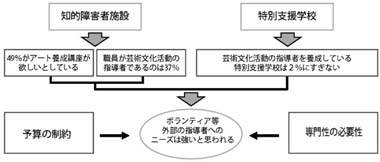

知的障害者施設・特別支援学校調査の結果から抽出された課題と対応

⑴ 知的障害者施設・学校における芸術文化活動の重要性

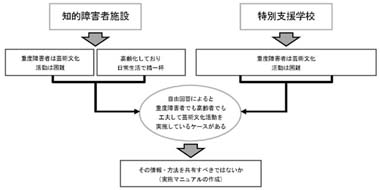

■芸術文化活動については、知的障害者施設も特別支援学校も実施率は非常に高い。学校の場合は教科としての実施が含まれるが、施設でも76%と実施率が高い。

■そして施設も学校も、芸術文化活動は効果があると考えている。自由回答の結果も加味して考えると、その具体的効果は「本人の生きがい」や「心の豊かさ」などがあげられている。

■このように、障害者施・学校における芸術文化活動はきわめて重要であると考えられ、今後この活動の有効性を理解させ、促進することが必要であると思われる。

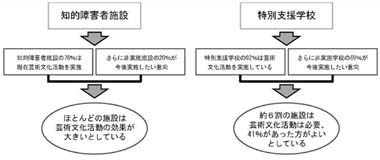

⑵ 芸術文化活動の実施マニュアル作成

■重度障害者や高齢者は芸術文化活動が困難ではないかとも思われている部分もあるが、自由回答によると、重度障害者や高齢障害者でも一定の芸術文化活動を実施しているケースがみられる。また、芸術文化活動をすることによって重度障害者や高齢者が「生き生きとする」といった回答も寄せられている。

■このように、工夫をして重度・高齢障害者に芸術文化活動を実施させる「やり方=ノウハウ」を他の障害者施設・学校に提供することは有効ではないだろうか。

■具体的にはマニュアルを作成して、障害者施設・学校に配布して情報の共有化を図ることや、各施設・学校がこの点に関して情報交換できるような制度を整備するといった方策が考えられる。

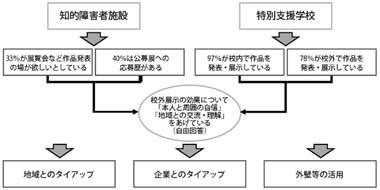

⑶ 作品展示スペース情報センター

■多くの知的障害者施設・特別支援学校は、入所者や児童・生徒の作品を展示したいと考えている。特に外部に展示されたり公募展で受賞すると本人や周囲の人の自信・励みになると感じている。

■この外部展示について、地元自治体や企業(百貨店など流通含む)とタイアップして作品展示を依頼する可能性が認められる。企業にとっても企業イメージの点から望ましいことだろう。また、知的障害者施設や特別支援学校の外壁などを利用して作品展示しているケースもみられる(自由回答より)。

■こうしたいろいろな外部展示形態を情報として一元管理し、各障害者施設や特別支援学校に情報提供することは施設や学校にとって喜ばしいことであると考えられる。

⑷ アートボランティア・バンク構想

■障害者施設では、職員が芸術文化活動の指導者であるケースは37%にすぎない。また、約半数の施設が、アート養成講座が欲しいとしている。これは職員に芸術文化活動の指導者教育をさせたいという意味が含まれているだろう。

■一方障害者学校では、芸術文化活動の指導は教員がおこなっているが、積極的に指導者養成ができない状況であるといえる。

■さらに、障害者施設・学校が内部で指導者を養成するには予算面での制約があり、また専門分野が多様なので、すべての領域で内部指導者で指導するのは困難であると思われる。

■こうした状況から、外部の芸術文化活動指導者をボランティアとして取り込むことは施設や学校にとって望ましいことだろう。これを推進するために、何らかの機関やNPOが外部ボランティア情報をプールし、障害者施設や特別支援学校に情報提供するシステムを構築できれば効果的であると思われる。

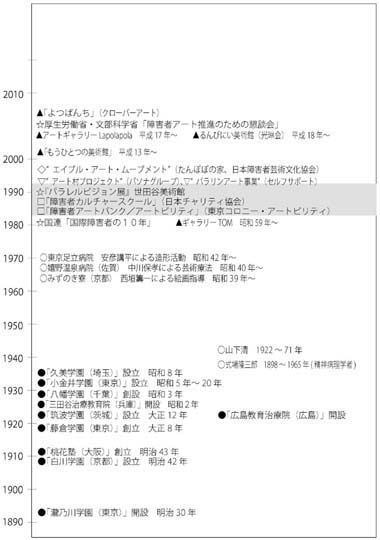

■障害者アート関連年表

(

( (

( (

( (

( (

(