有識者アンケート調査の部

厚生労働省 平成20年度 障害者保健福祉事業 「障害者自立支援調査研究プロジェクト」

『障害者の芸術文化活動の普及と作品の評価向上に関する調査研究』

□有識者アンケート調査

調査時期 平成21年2月21日~3月19日

配布:400票/回収:153票(回収率38%)

財団法人日本チャリティ協会の障害者福祉事業、高齢者福祉事業を通じて出会った美術関係者を含めた有識者153名の方々に、アンケートのご回答をいただきました。

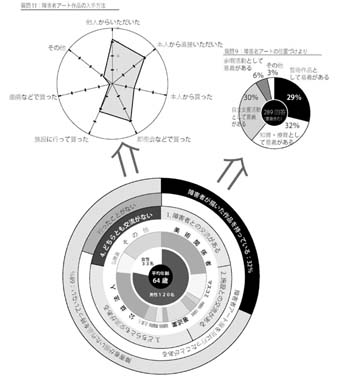

DATA SCAPE(有識者アンケート結果より抽出・構成)

今回のアンケートをお願いした153名の方々は見ると、障害者アートに対して非常に高い理解と興味を示されている方々であることが判る。

1、障害者アート作品の所有率:32%

2、障害者アート展を見に行ったことがある:80%

3、障害者もしくは障害者施設との交流がある:88%

4、今後、山下清のような作家が出ないとは思わない:97.5%

5、今後、優れた作家が生まれるためには、優れた指導者:36%、美術界のバックアップ:32%

有識者(美術関係者含む)アンケート調査

財団法人日本チャリティ協会が、障害者福祉事業、高齢者福祉事業を通じて出会った美術関係者を含めた有識者400名の方々にアンケート票を送付、153票の回答(回収率38%)を得た。

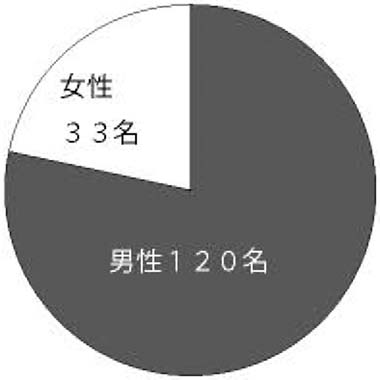

□回答者プロフィール01:平均年齢64歳 男性120名:女性33名

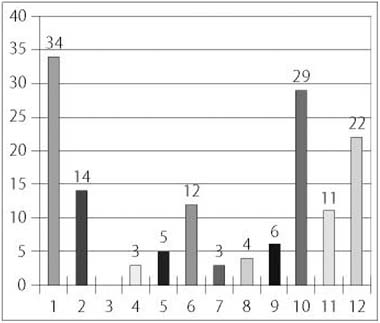

| 1 | 美術関係 | 34 |

| 2 | マスコミ係 | 14 |

| 3 | テレビ関係 | 0 |

| 4 | 映像関係 | 3 |

| 5 | 出版関係 | 5 |

| 6 | 著述業 | 12 |

| 7 | 演劇関係 | 3 |

| 8 | 舞踊関係 | 4 |

| 9 | 企業人 | 6 |

| 10 | 公益法人 | 29 |

| 11 | 公務員 | 11 |

| 12 | その他 | 22 |

| TOTAL | 143 | |

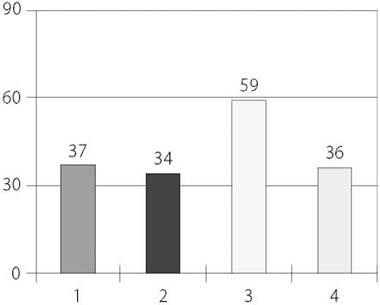

■質問1 障害者あるいは福祉施設との交流はありますか?

※複数回答含む

| 1 | 障害者との交流がある | 37 |

| 2 | 施設との交流がある | 34 |

| 3 | どちらとも交流がある | 59 |

| 4 | どちらとも交流がない | 36 |

| 合計 | 166 | |

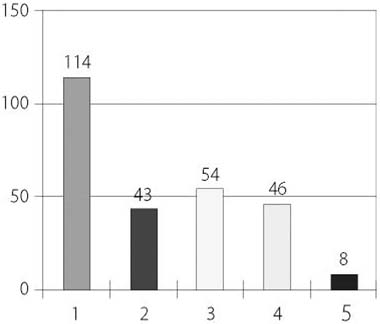

■質問2 障害者アートをご覧になったことはありますか?

※複数回答含む

| 1 | 展示会場で見た | 114 |

| 2 | 新聞や雑誌で見た | 43 |

| 3 | テレビなどの映像で見た | 54 |

| 4 | 施設などで見た | 46 |

| 5 | 見たことはない | 8 |

| 合計 | 265 | |

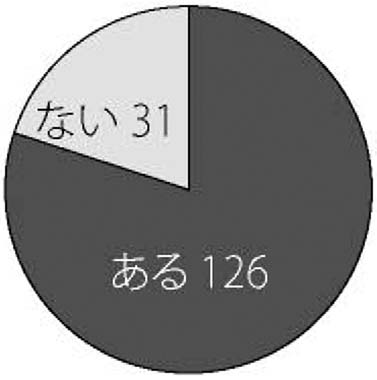

■質問3 実際に展示されている障害者アートを見に行ったことはありますか。

※複数回答含む

| 1 | 行ったことがる | 126 |

| 2 | 行ったことがない | 31 |

| 合計 | 157 | |

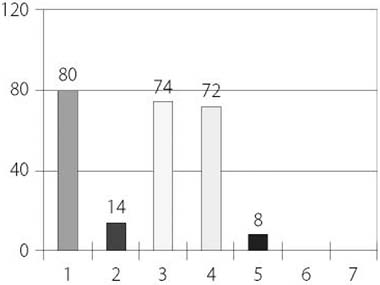

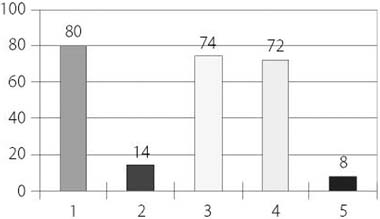

■質問4 (前問で)1とお答えになった方はどのような動機で障害者アートをご覧になりましたか?

※複数回答含む

| 1 | ただなんとなく | 80 |

| 2 | 偶然通りかかった | 14 |

| 3 | 人から誘われた | 74 |

| 4 | 評判を聞いて | 72 |

| 5 | 一度見たかった | 8 |

| 6 | 勉強のため | 0 |

| 7 | その他 | 0 |

| 合計 | 248 | |

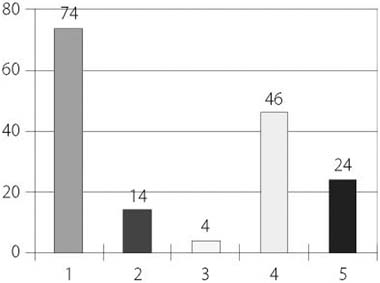

■質問5 初めて障害者アートをご覧になったとき、どのような感想をお持ちになりましたか。

※複数回答含む

| 1 | 芸術性の高さに感動した | 74 |

| 2 | 特殊な世界のように感じた | 14 |

| 3 | それほど感動しなかった | 4 |

| 4 | 芸術とは何かを考えさせられた | 46 |

| 5 | その他具体的に | 24 |

| 合計 | 162 | |

■質問6 実際に障害者がアート活動をしているところをご覧になったことがありますか。

※複数回答含む

| 1 | ある | 95 |

| 2 | ない | 59 |

| 合計 | 154 | |

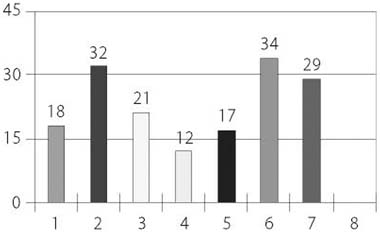

■質問7 「ある」とお答えになった方、それはどこでご覧になりましたか。

※複数回答含む

| 1 | 個人の自宅 | 18 |

| 2 | 教室やアトリエ | 32 |

| 3 | 学校 | 21 |

| 4 | 美術館 | 12 |

| 5 | 新聞や雑誌 | 17 |

| 6 | テレビ | 34 |

| 7 | その他 | 29 |

| 合計 | 163 | |

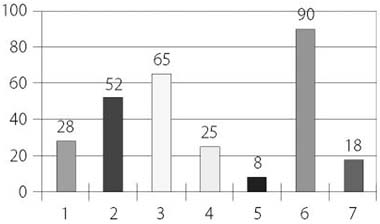

■質問8 障害者アートの特徴はどのあたりにあるとお思いになりますか。

※複数回答含む

| 1 | 描いている姿に引かれる | 28 |

| 2 | 色使いがすばらしい | 52 |

| 3 | ユニークな着想に引かれる | 65 |

| 4 | 奇抜な構成がおもしろい | 25 |

| 5 | フォルムが素晴らしい | 8 |

| 6 | 感性が素晴らしい | 90 |

| 7 | その他 | 18 |

| 合計 | 286 | |

■質問9 障害者アートをどのように位置付けられますか

※複数回答含む

| 1 | 知育・療育として意義がある | 80 |

| 2 | 余暇活動として意義がある | 14 |

| 3 | 自立支援活動として意義がある | 74 |

| 4 | 芸術作品として意義がある | 72 |

| 5 | その他 | 8 |

| 合計 | 286 | |

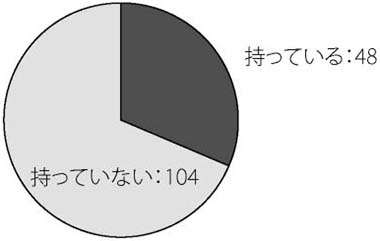

■質問10 実際に障害者が描いた作品をお持ちですか。

| 1 | 持っている | 48 | 32% |

| 2 | 持っていない | 104 | 68% |

| 合計 | 152 | ||

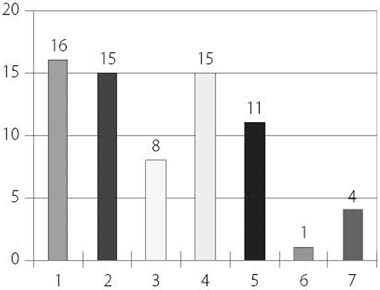

■質問11 ①とお答えになった方、どのような方法で入手しましたか。

※複数回答含む

| 1 | 人から頂いた | 16 |

| 2 | 本人から直接頂いた | 15 |

| 3 | 本人から買った | 8 |

| 4 | 即売会などで買った | 15 |

| 5 | 施設に行って買った | 11 |

| 6 | 画商などで買った | 1 |

| 7 | その他 | 4 |

| 合計 | 70 | |

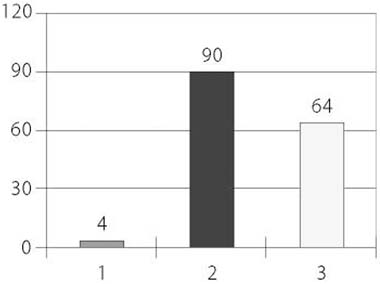

■質問12 今後、山下清のような作家が出るとお思いになりますか。

※複数回答含む

| 1 | たぶんもう出ないだろう | 4 |

| 2 | おおいに可能性がある | 90 |

| 3 | 期待したい | 64 |

| 合計 | 158 | |

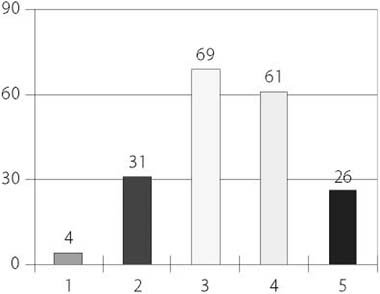

■質問13 そのためにはどにようにしたらいいでしょうか。

※複数回答含む

| 1 | 今のままで良い | 4 |

| 2 | 学校教育をもっと充実すべきだ | 31 |

| 3 | 優れた指導者に期待する | 69 |

| 4 | 美術界等がもっとバックアップすべき | 61 |

| 5 | その他 | 26 |

| 合計 | 191 | |

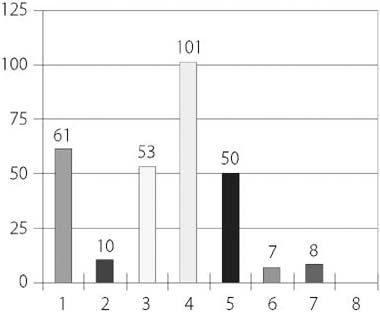

■質問14 障害者にとってのアート活動は何のためだとお思いですか。

※複数回答含む

| 1 | 楽しいから | 61 |

| 2 | 仲間が欲しいから | 10 |

| 3 | 絵が好きだから | 53 |

| 4 | 心の発露として | 101 |

| 5 | コミュニケーションの手段として | 50 |

| 6 | 評価されたいから | 7 |

| 7 | 周りの人が喜ぶのを見たいから | 8 |

| 8 | その他 | 0 |

| 合計 | 290 | |

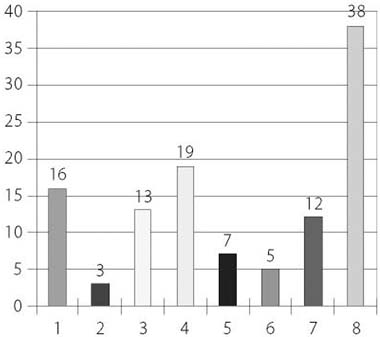

■質問15 どのような名称がふさわしいとお思いですか。

※複数回答含む

| 1 | ナイーフ・アート | 16 |

| 2 | フォーク・アート | 3 |

| 3 | プリミティブ・アート | 13 |

| 4 | エイブル・アート | 19 |

| 5 | アール・ブリュット | 7 |

| 6 | アウトサイダー・アート | 5 |

| 7 | ボーダレス・アート | 12 |

| 8 | その他 | 38 |

| 合計 | 113 | |

■ご意見欄より(自由回答)

○障害者の芸術によく触れたり、理解している者ではありませんが、自立するために作品を売ることになれば、作品の流通や作品の仕上げ(クオリティ)をサポートする人々が重要なポイントではないかと思います。まず第一にアートが好きで理解される方が、第二にノウハウをもった方と協同でネットワークやシステムを構築できればと思います。また、障害者と特化せず一般健常者との展示、活動等の交流を多くしていくと広まっていくように思います。

(美術関係 54歳)

○障害者展を拝見して常に思うことは、指導者の方々の情熱と力があってこそではないかということです。障害の度合いによっては作品を見ているだけでは分からない時間と忍耐は、想像の他であろうと思われるのです。指導者の方々が現状を積極的に新聞等に発表することも、一般人に知らしめることではないでしょうか。展覧会の案内ももっと大きく知らしめて欲しいですね。作品の中には障害とくくらずとも充分、一般の展覧会に出品可能でしょう。なんらかの形で彼らの自立のきっかけを作ってゆくことが望ましいのではと思われます。

(美術関係 70歳)

○参考質問に関してですが、どの名称もふさわしいとは思いません。一般アート/障害者アートと区別する事なく、人として差別されない世の中作りが必要だと私は思います。したがって障害者を持った方のアートを特別な名称で呼ぶこと自体、賛成できません。

(企業人 36歳)

○障害者のアートとくくらない方が良いと思います。「障害があるのにこんな素晴らしい作品を……」という評価は、正確な評価につながりません。作品を見る前からフィルターが掛かってしまう恐れがあります。障害の有無に関わらず、良い作品は評価されるべきですし、そういう真の意味で公平な世界を望みます。

(福祉関係 54歳)

○山下清にしても宮城まり子の学園の子供たちの絵にしても、本人の才能はもちろんあったにせよ、よき指導者があったからと思う。本人の喜び、周囲の人の喜びを、次の作品に生かせるように、よい指導者がいることが大切と思われる。

(生活研究家 80歳)

○無理矢理引き出すのではなく、自然に導かれるままに自由な発想で心のままに表現出来る場を提供する事が障害者にとってのアート活動を真に手助け出来るのではないかと思う。

(オペラ歌手 56歳)

○優れたユニークな作品の制作者がたまたま障害のある人だったという視点で見ています。普通の目線で見て感動を得たいと思います。また、特別な名称は必要ないと思います。

(美術関係 78歳)

○普通の芸術活動としてあつかうのがいいのではありませんか。もし特別の呼び方が必要なら「山下清の絵」のように、作者個人の名を冠すべきと思います。

(公益法人 72歳)

○人間の優れた感性の表現である“芸術文化”をより多くの人に理解していただくために、私たちはもう少し努力する必要があると感じています。

(公務員 55歳)

○障害をもつ人と社会との関係が「してあげる」「してもらう」関係ではなく、障害をもつ人から学ぶ、教えられることに目を向け、この社会がもっと“人が人らしく生きられる”社会になるきっかけになってほしいです。

(マスコミ関係 50歳)

○障害者アートはもっと発展させるべきだが、名称を決めてしまって、特殊なものとしてしまっていいかどうか、疑問。

(元公務員 74歳)

○障害者アートを特別視する必要はないと思っている。人として、アートという形に表現したものと、人としてそれをどう感じるかという問題で、そこには本来障害者も健常者もないのではないか。ただ、作品を理解する上で、たとえばゴッホやセザンヌが秘めていた精神的な部分など人生の背景を知ることによって、より深い感じ方を得ることができるということはある。そういう意味で障害者の作品を生み出した背景を紹介していくことは、見る者の感じ方も違い、深い感銘を与えることになると思う。障害者アートを推進していくことには賛成です。

(公務員 56歳)

○障害者アートの拠点となる美術館の創設が以下の点から今日的な課題となってきたように思う。

①障害者アートの評価と研究。

②作品の発掘と保存。

③障害者アーティストの育成と活動環境。

④障害者アートの社会参加プロモーション。

⑤障害者アートの国際文化交流。

(元福祉関係者 65歳)

○大いに発表の場を作ってあげるべき!

(美術関係 70歳)

○障害、病む、患者……日本語だと正常、健常を基準とした欠陥、劣性といったマイナス、負、ありたくない状態の境遇とされているが、生命、自然はまさに人間の知や技術。色分け、数値で優劣順序をきめられない。無限、多次元な世界。私としてはアール・ブリュット→生の、自然な、生命の可能性、芸術の源泉という意味を新たな言葉であらわしてはどうかと思う。

(美術関係 72歳)

○区別したほうが、本人たちの活動に興味をもってもらえるのかも知れないが、はっきりと区別することに少し抵抗がある。でも、いろんな支えを得るためには区別はそれなりに必要なのかも……。

(著述業 61歳)

○たまたまその絵を描いているのが障害者であって、それを活動として、また作品として支援する機会をより多くの人に持ってもらうことが重要なのだと思います。あえて横文字の妙な呼び方をしなくてもいいのでは……?

(音楽関係 ?)

○実姉の長男がダウン症ですが、心やさしく、絵を描いている時は真剣そのものです。それぞれの個性の表現です。障害者の方々もひとつの個性と考えて、その個人なりの表現を大切にしてあげたいと思います。そしてその作品で社会参加できるシステムを創る事が大切だと思います。

(歌手 63歳)

(

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

(