1.「官公需等受注システム」の構築に向けて

-都道府県「共同受注窓口組織」の基本的骨格(案)-

「工賃倍増に向けた授産事業振興調査研究事業」推進特別委員会

(1)「共同受注窓口組織」の必要性

働く意欲がありながら障害などの理由により、一般企業等に雇用されることが困難な人々の「働きたい」思いを支えるとともに、障害のある人々が、自分らしい働き方で、社会に貢献しながら、自分たちの生活をつくり出す「自立」の意義は大きなものである。

本委員会の調査対象の授産施設や福祉工場、新体系の就労系事業所や小規模作業所(以下「授産施設・作業所等」)では、このような「自立」を目指す人々に対し、一定の支援を受けながら働くことのできる「就労の場」を提供し、就労支援(働く支援)を中心に、地域での自立した生活に向けた支援の役割を主に担っている。

地域での自立生活を可能とするためには、経済的な自立が必要である。働くことを中心にする場合には、障害基礎年金+工賃(授産施設等の平均工賃月額12,222円(18年度))の引き上げに向けた取り組みを、国・地方自治体、関係団体が一体となって進めていく必要がある。

国・地方自治体の取り組みでは、平成19年度、政府の重点施策実施5か年計画の中に「工賃倍増5か年計画による福祉的就労の底上げ」(都道府県による工賃倍増5か年計画の策定と取り組みの推進)および「福祉施設等における仕事の確保に向けた取り組みの促進」が掲げられ、都道府県労働局・ハローワークから福祉施設等への発注等の促進(20年3月実施)、地方自治法施行令の一部改正(随意契約の対象の役務への拡大・20年3月実施)、障害者の働く場に対する発注促進税制の創設(20年5月実施)などの支援策が講じられたが、現段階において十分な成果を上げているとはいい難い状況にある。

また、現在国会では議員立法で「ハート購入法案」(国等における障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案)が提出(継続審議)されている状況にある。

授産施設等の取り組みでは、全国社会就労センター協議会において、18・19年度の2年間、全国9ヵ所の授産施設等に経営コンサルタントを派遣し、経営改善を図ることによって工賃水準の向上を目指すモデル事業「工賃水準ステップアップ事業」が取り組まれた。この取り組みを通じ、一定の工賃水準向上への効果があることは実証されたものの、仕事の安定的な確保の問題、利用者・職員の作業における技術や能力、作業量の問題など、一施設で取り組めることの限界を強く感じることとなった。

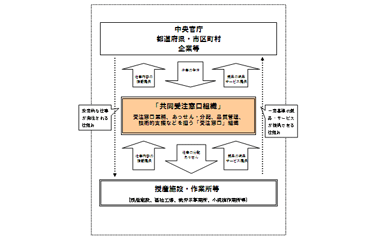

利用者の工賃を上げるための個々の授産施設・作業所等の取り組みには限界がある。国や地方自治体による仕事の確保策の整備を図るとともに、仕事の受注や分配、生産管理や品質管理、技術的支援などを行う「共同受注窓口組織」の設置が必要不可欠である。この「共同受注窓口組織」は、授産施設・作業所等へ安定的に仕事が発注され、一定基準の商品・サービスを発注先へ安定的に供給できることをめざす「官公需等受注システム」(図①イメージ参照)の中核的役割を担うものとして位置づけられる。

【図①】「官公需等受注システム」のイメージ

(2)「共同受注窓口組織」のあり方に関わる諸課題

はじめに、本委員会の委員(仕事の発注側・仕事の受注側)から指摘のあった、「共同受注窓口組織」のあり方に関わる主な課題を列記しておく。

【組織の対象とする範囲】

- 施設種別や障害種別による工賃支給額の差が大きく、工賃向上や仕事の確保に対する施設・事業所間の意識にかなり格差がある。

本委員会の調査・研究対象の授産施設・作業所等には、最低賃金以上を支給する福祉工場から、働くことの充実を第一義的に考えていないところまで、幅広く存在している。「共同受注窓口組織」の具体化にあたっては、「それぞれの施設・事業所ごとに目的が違うので一律には考えられない」「一定の理念や目的に賛同する施設・事業所の参加を募る形をとる必要があるのでは」との指摘があった。

【組織を設置する単位・設置主体・組織構成】

- 中央は中央、都道府県は都道府県で共同受注窓口組織づくりを行う必要がある。地域の実情に応じて障害福祉圏域や市町村にサテライト機能を持たせる必要もあるのではないか。

- 都道府県にセルプセンターなどの既存の共同受注窓口組織が設置されているところもあれば、設置されていないところもある。設置されているところについても、旧授産施設などを中心に構成されており、小規模作業所など全体の施設を網羅したものとはなっていない。

- 共同受注窓口を担当する職員が専任ではなく、施設に所属しているところがほとんどであり、専門的・集中的に営業・販売等に力を注ぐことができない。

組織を設置する単位について「都道府県や県の出先機関、市町村からの発注を想定した場合、全県を対象とした共同受注窓口と障害福祉圏域を対象とした共同受注窓口の2階建ての仕組みが望ましい。国の出先機関(労働局等)からの発注を進めるためにも、全県を対象とした共同受注窓口が必要である」との指摘があった。

また、仕事の発注側から「自治体は、発注の公平性を重視するため、ある特定の団体に偏って発注することは難しい。地域の障害者の就労支援に関わる団体による受注窓口の一本化を図ることが必要である」との指摘があった。

さらに、組織化にあたって既存の組織をどう活用するかについて「既にセルプセンターなどの組織が設置されている都道府県では、その組織をベースに、地域の実情に応じて県下の多くの障害者団体が参画していく新たな仕組みを工夫することによって、受注窓口の一本化を図っていく対応が現実的なのではないか。このような組織が未設置の都道府県については、早急に受注窓口の組織化を図る必要がある」との指摘があった。

なお、「共同受注窓口組織」に必要となる職員の配置について「取り扱う仕事に特化した専門的技術を持った職員の配置が必要。あわせて都道府県の中の施設・事業所等のネットワークを活用し、コーディネートできるノウハウを持った職員の配置が必要」との指摘があった。

【組織に求められる役割】

- 施設内における製品管理や進行調整能力が十分でない状況があり、納期が守られない、納期までが長い、品質にばらつきがある、大量の発注に応えられない、などの問題や不安があり、継続的な仕事の発注につながりにくい。

- 授産施設・作業所等では、積極的に営業活動を行い受注機会を増進させるという気概があまり感じられない。自らの専門性は福祉にあると意識している職員が総じて多い。

- 授産施設・作業所等で製造・販売する物品は、自治体で日常的に使用する物品は少なく、継続して購入するものではない。官公需による物品の購入には限界がきている。現実的に当自治体からの発注は、物品から役務にシフトしてきている。

「一定の品質の商品・サービスを納期どおりに納品できなければ、信頼性を失い、継続的に受注を受けることはできない。施設・事業所側の意識改革、生産性・技術力の向上が必要であるが、個々の施設・事業所で対応を図ることは、現状の利用者・職員の体制等を考えると、非常に難しいのが現状である」 との指摘があった。

また、仕事の発注側(自治体・企業等)から「買いたい商品があまりない」との指摘がある一方で、仕事の受注側からは「障害者で対応可能な仕事があるにも関わらず、施設・事業所側に情報が届かず、放置されている状況にある」との指摘があった。

以上のような状況より、共同受注窓口組織に求められる役割として「個々の施設・事業所において難しい営業活動(新たな仕事の開拓)、生産管理や品質管理、技術的支援などの共同化の役割を担う必要がある」との指摘があった。

【国・地方自治体に求められる役割】

- 仕事が安定的に供給されるためには、法制面とシステムの両輪の整備が必要である。法制面において自治体の積極的な関与やバックアップ、税制などで企業等のインセンティブが働く仕掛けづくりが求められる。

- 地方自治法施行令や発注促進税制などの優先発注施策に実効性を持たせるため、その対象に「共同受注窓口組織」を含め、契約主体になることを可能とする必要がある。

- 「共同受注窓口組織」の設置によって、授産施設・作業所等の経営力や業務執行体制の強化を図る必要があり、国や地方自治体は人的・財政面での支援策の構築が不可欠である。

なお、「ここ最近の景気後退の影響により、授産施設・作業所等への仕事の発注が激減しており、利用者の工賃支払いに影響を及ぼすことが懸念されている。国・地方自治体の官公需によって仕事の確保を支えていくことが求められる」との指摘があった。

そのためにも「共同受注窓口」の具体化を早急に進める必要があり「国・地方自治体が具体化に向けて積極的に関与するとともに、その運営のための財源について、将来的には手数料収入などで運営できる体制が望ましいが、当面は国や地方自治体による財源手当てが必要である」との指摘があった。

(3) 本委員会の調査結果からの考察

本委員会では、平成20年11月28日~12月26日の期間、7,629施設・事業所を対象に「授産施設・小規模作業所・就労支援事業所における事業の状況調査-商品・サービスの内容および実績調査-」を実施した、この調査結果より、官公需の発注の現状について考察する。

(※調査結果の全データはP.43以降参照)

①官公需・19年度受注品目ベスト10(※官公需を受注している施設・事業所の受注品目ベスト10)

| № | 「商品・サービス」分類コード | 受注施設数(%) |

|---|---|---|

| 1 | 建物・公園等の清掃作業・除草業務・管理業務 | 22.3% |

| 2 | 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) | 10.0% |

| 3 | 繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) | 5.2% |

| 4 | パンの製造・販売 | 5.1% |

| 5 | 郵便物・文書等の発送、仕分け、封入・封緘作業 | 4.8% |

| 6 | 花卉類(花苗、園芸、鑑賞用植物等) | 4.2% |

| 7 | 菓子(クッキー、ケーキ、焼き菓子、ジャム等) | 4.2% |

| 8 | 名刺印刷 | 4.2% |

| 9 | 木工製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) | 3.4% |

| 10 | リサイクル関連(空瓶、空缶、洗びん、古紙回収等) | 3.2% |

②官公需・19年度受注実績額ベスト10(※官公需を受注している施設・事業所の受注実績額ベスト10)

| № | 「商品・サービス」分類コード | 受注実績額(%) |

|---|---|---|

| 1 | 建物・公園等の清掃作業・除草業務・管理業務 | 20.5% |

| 2 | リサイクル関連(空瓶、空缶、洗びん、古紙回収等) | 18.1% |

| 3 | 普通印刷(ポスター、パンフレット、リーフレット、資料、冊子等) | 15.4% |

| 4 | クリーニング | 6.0% |

| 5 | 繊維・皮革製品(工芸品、雑貨、玩具、寝具、小物、グッズ等) | 4.4% |

| 6 | リネンサプライ | 4.4% |

| 7 | 郵便物・文書等の発送、仕分け、封入・封緘作業 | 4.1% |

| 8 | ビニール(ごみ袋等) | 2.9% |

| 9 | パンの製造・販売 | 2.7% |

| 10 | 名刺印刷 | 2.2% |

官公需では、19年度における受注施設数・受注実績額ともに「建物・公園等の清掃作業・除草業務・管理業務」が最も多く、官公需全体の2割以上を占めている。

なお、受注実績額ベースでは「サービス・役務の提供」(清掃、リサイクル、印刷、クリーニング、リネンサプライ、郵便・文書等の発送・仕分けなど)が高い割合を占めている一方で、受注品目(受注施設数)ベースでは「商品の生産・販売」(記念品・グッズ、パン・菓子、花卉類、ごみ袋の製造・販売)が上位に挙がっている現状となっている。

③官公需の受注先(19年度)

| 官公需の受注先 | 受注施設数(%) | 受注実績額(%) |

|---|---|---|

| 1.官公庁(国の出先機関を含む) | 0.9% | 1.1% |

| 2.都道府県 | 13.3% | 10.3% |

| 3.市区町村 | 52.1% | 60.7% |

| 4.公立学校・施設・病院 | 28.0% | 24.8% |

| 5.公営団体(事業団、公団等) | 4.4% | 2.7% |

| 6.警察署・消防署 | 1.5% | 0.3% |

| 7.その他 | 0.0% | 0.0% |

| 計 | 100.0% | 100.0% |

官公需の受注先の多くを占めているのは、市区町村(受注実績額60.7%)、公立学校・施設・病院(受注実績額24.8%)で、合わせて8割以上の受注実績額を占めている。

一方、国の出先機関を含む官公庁、警察署・消防署からの発注は数%にすぎず、今後の官公需の拡大を図る上で、新たな仕事の開拓先として認識しておく必要がある。

④授産施設・作業所等の「仕事の確保」に対する意識

| 官公需等による仕事の確保を図る必要性を感じているか | 計 | ||||

| ①利用者の工賃を高めていく必要性を感じており、官公需や企業等による仕事の確保を図っていきたい。 | ②将来的にはその必要性を感じているが、現在の施設の状況では難しい。 | ③既に官公需や企業等の仕事を確保しており、これ以上の確保を図る必要性を感じていない。 | ④仕事の確保や工賃の向上以外の方向性(他の支援の充実等)で施設運営を進めていきたい。 | ⑤無回答 | |

| 34.0% | 19.7% | 2.8% | 4.4% | 41.5% | 100.0% |

今回の調査では、官公需等の仕事の確保に意欲的な授産施設・作業所等が34.0%との回答であった。また、現在の施設の状況では難しいところが19.7%との回答であり、利用者(障害が重い利用者が多いなど)、職員(専門的知識・技術を持った職員が配置できないなど)、生産力(設備面や品質面での問題)等、様々な面で課題を抱えている。

以下、仕事の発注側(自治体、企業等)ならびに仕事の受注側(就労関係施設団体、障害当事者団体)からの指摘、上記の調査結果などを踏まえ、本委員会で検討した『都道府県「共同受注窓口組織」の基本的骨格(案)』を提示する。

なお、それぞれの都道府県において置かれている状況は様々である。この「基本的骨格(案)」をたたき台に、県内関係者の幅広い参画を募った上で具体化の議論を進め、それぞれの都道府県の実状に合った「共同受注窓口組織」の具体化を図っていただきたい。

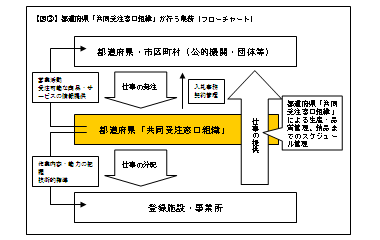

(4) 都道府県「共同受注窓口組織」の基本的骨格(案)(図②参照)

①対象施設・事業所(「組織の理念・目的」に賛同する施設・事業所)

(組織の理念・目的)

- 障害者の地域における自立生活の実現をめざし、経済的自立を支えるため、障害者の就労支援を行う関係団体、施設・事業所等の主体的な参加の下、そこで働く利用者の工賃・賃金の底上げのための受注の拡大に向けた共同的な取り組みを実施する。

工賃向上や仕事の確保に対する意識には差があり、それぞれの施設・事業所ごとに一律に捉えることは難しい。都道府県内の就労支援の中核となる障害関係団体(※1)で協議し、理念・目的の共有化を図った上で、これに賛同する施設・事業所(授産施設・福祉工場、就労系事業所、小規模作業所等)の主体的な参加を募る形が望ましい。

なお、アメリカ合衆国の共同受注窓口組織(NISH)では、雇用の人のみを対象としているが、日本版「共同受注窓口組織」では、障害者の就労支援を行う施設・事業所の工賃・賃金の底上げを目的するとともに、雇用・非雇用を問わず、ここで働くすべての利用者を対象としていく必要がある。

- ※1)就労支援の中核となる障害関係団体(※各都道府県の実状によって異なる)

-

- [授産施設・就労系事業所の会員団体]

- ・都道府県社会就労センター協議会 ・都道府県セルプセンター

- ・都道府県知的障害者福祉協会 ・都道府県精神障害者社会復帰施設協会

- [小規模作業所の会員団体]

- ・きょうされん都道府県支部

- [小規模作業所の助成団体・運営主体]

- ・都道府県身体障害者団体連合会 ・都道府県手をつなぐ育成会 など

②組織の構成

都道府県「共同受注窓口組織」の組織は、組織運営の意思決定・執行機関としての機能を持った「運営委員会」、専門的技術等を活用して実際の活動・実務を担う機能を持った「推進委員会」および「事務局」を基本的枠組みとして構成していく必要がある。

なお、官公需等を受注するには、現場での迅速な判断が求められる場面も多々あり、実際に営業・生産などの実務を担う者が活動しやすく、迅速な対応を可能とするための意思決定プロセスの工夫(決裁基準の明確化やマニュアル化など)が必要である。

(運営委員会)

- 就労支援の中核となる障害関係団体で構成する「運営委員会」による組織運営。

- この運営委員会のメンバーに、官公需・民需の拡大に権限やノウハウを持つ関係者を加え、都道府県内挙げての発注拡大のための連絡調整・協議の場として活用する。

就労支援の中核となる障害関係団体に、都道府県・市区町村行政、企業団体や協力企業、技術的な専門家など、都道府県内の官公需等の拡大に一定の権限やノウハウを持つ関係者を加えた構成メンバー(※2)の「運営委員会」による組織運営方式をとる形が望ましい。

この「運営委員会」を組織運営にあたっての意思決定・執行機関として位置付けるとともに、官公需・民需の発注拡大のための連絡調整・協議の場として十分活用できるものであり、都道府県内挙げての発注拡大のための体制づくりに向けた実効性のある構成メンバーを選任できるかが大きなポイントとなる。

- ※NPO法人の法人格を取得している場合においては「理事会」がこれにあたり、加えて最高議決機関としての「総会」(登録施設・事業所総会)を設置する必要がある。

- ※2)運営委員会の構成メンバー(※各都道府県の実状によって異なる)

- ・上記の就労支援の中核となる障害関係団体の代表者

- ・都道府県・市区町村行政(調達関係部局等)の代表者

- ・企業団体(商工会等)、協力企業等の代表者

- ・共同受注窓口の運営に必要な知識・技術を持った者(技術的・職業的な専門家)

- ・下記の推進委員会の代表者など

(推進委員会)

- 運営委員会の下に、登録施設・事業所から選出する専門委員や必要な知識・技術を持った専門家などで構成する「推進委員会」を設置。

- 登録施設・事業所の業種別の連絡調整・情報交換の場として活用するとともに、営業活動、仕事の分配、生産管理・品質管理、技術的指導などを実施する専門委員会として位置付ける。

運営委員会の下に、登録施設・事業所から選出する専門委員や必要な知識・技術を持った専門家(協力企業等からのアドバイザー、企業経験者(企業経験のあるボランティアや定年退職者等の活用も含む))などで構成する「推進委員会」を設置し、登録施設・事業所の連絡調整および情報交換の場として活用するとともに、営業活動、仕事の分配、生産管理・品質管理、技術的指導などの活動・実務を担う専門委員会として位置付ける。

必要に応じ、業種別(清掃、印刷、パン販売など)の小委員会を設置するものとする。

都道府県内の登録施設・事業所の中には、営業能力に秀でている職員、専門的技術や技能を持っている職員も多数存在している。また地域には企業等をリタイヤしてその後の活躍の場を求めている人材も多く存在していると思われる。こうした実効性のある職員や地域の人材の活用を図り、専門委員として選任できるかが大きなポイントとなる。

(事務局)

- 常勤職員2名以上の配置(営業担当、技術支援担当)

- ※常勤職員2名以上の配置

-

- ①営業職員(営業担当)

- →営業活動、入札・契約等の事務処理、請求・出納事務、情報管理などを担当

- ②技術支援員(技術支援担当)

- →生産・品質管理、納品スケジュール管理、技術的指導などを担当

- 都道府県内全域をカバーすることを考えると、常勤職員2名でできることには限界があり、ここで配置される職員には、都道府県内で活用できる人材(登録施設・事業所の技術等を持った職員や地域の人材の活用などを含む)をコーディネートできるノウハウを持った資質が求められる。また、当面は都道府県「共同受注窓口組織」の扱う業務を絞り込み、これに特化した専門職員を配置するという対応も考えられる。一つひとつ着実に業務をこなして信頼性を獲得し、徐々に取り扱い業務を増やしていく対応も考える必要がある。

(障害福祉圏域支部・市区町村支部)

県の出先機関、市区町村などからの発注を想定した場合、障害福祉圏域ならびに市区町村の共同受注窓口組織を設置することが重要である。当面は地域の実状に応じ、登録施設・事業所等で窓口的役割(都道府県「共同受注窓口組織」のブランチとしての役割)を担う対応が必要であり、将来的には障害福祉圏域支部・市区町村支部として発展させていくことが望ましい。

③組織が行う業務(※図③フローチャート参照)

- 仕事の確保のための営業活動、発注先への受注可能な商品・サービスの提案

- 入札および受注のための事務処理代行、契約管理、請求・出納業務

- 受注した仕事の分配、材料の調達、生産・品質管理、納品までのスケジュール管理

- 登録施設・事業所への技術的指導、研修等の実施

- 登録施設・事業所の作業内容・能力の把握、発注先への情報提供 など

④組織の財源・運営資金の手立ての方法

将来的には登録料(年会費)+手数料収入(アメリカ合衆国NISHでは官公需受注額の3.75%、官公需適格化組合では出資金+手数料)で運営できる体制が望ましいが、当面は国や地方自治体による財源的手当(上記の職員の人件費として最低1,000万円程度)が必要である。

なお、当面の財源的手当の一つの方策として「工賃倍増計画支援事業費」を活用し、上記の職員の人件費に充てることを可能とするため「工賃倍増5か年計画支援事業」の実施要綱を改正するなどの対応も必要である。

また、組織の設置・運営に必要となる人材派遣・サポートなどの人的な支援、事務局スペースの提供(県庁・市役所や福祉センター等の庁舎内、企業団体(商工会等)、空き店舗などのスペースの提供)などの物的な支援は、上記の財源的手当に充当する実質的な支援としての効果が期待できる。それぞれの都道府県等の実状に応じた具体的な支援策の一つとして念頭に置いておく必要がある。

(5)都道府県「共同受注窓口組織」の設置・組織化の進め方について

(都道府県「共同受注窓口組織」の設置時期)

厚生労働省の障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)助成金などを活用し、共同受注を担える条件が整っている都道府県組織を平成21年度にモデル指定し、その実績等を検証した上で、速やかに全国展開に踏み切るべきである。

既に「共同受注窓口組織」を立ち上げる条件が整っている都道府県組織においては、モデル事業の結果を待つことなく、「工賃倍増計画支援事業費」などを活用し、先行して組織化を進める必要がある。当初から本格的なものでなくても、組織をまず立ち上げることによって運営ノウハウを積み上げていくことが重要である。

(現段階における対応-景気後退にともなう官公需等の拡大に向けた運動の展開)

ここ最近の景気後退にともない、特に自動車産業や電機関連産業などに大きな影響が出ており、これらの下請加工の作業を行っている授産施設・作業所等を中心に仕事の減少が顕著となっている。この状況がさらに続けば、利用者への工賃支払いが難しくなることも懸念され、障害者の「自立」を支えるための安定的な仕事を確保するため、官公需等の拡大に向けた全国的運動を展開することが必要である。

この運動については、都道府県内の中核となる障害関係団体(※3)が一体となり、パンフレット・ポスターを都道府県・市区町村に持ち込み、授産施設・作業所等への官公需等の拡大を図るための運動を展開することになる(3月中旬~4月にかけて全国的な運動を展開)。可能であればマスコミ等にも呼びかけ、地域も巻き込むキャンペーン活動につなげていただきたい。

(官公需等の拡大に向けた運動のその先の対応)

-上記の団体による都道府県「共同受注窓口組織」の具体化に向けた取り組み-

個々の施設・事業所の仕事の受注量などには限界があり、官公需等の拡大を図る運動のその先の対応として、仕事の受注や分配、生産管理や品質管理、技術的支援などを行う「共同受注窓口組織」の設置が不可欠になる。この運動を機に、都道府県内の就労支援の中核となる障害関係団体が一体となり、前述の『都道府県「共同受注窓口組織」の基本的骨格(案)』を参考に、組織の理念・目的の明確化、運営方針の策定、必要な予算の確保、事務手続、その他必要な対応を一つひとつ積み上げ、それぞれの都道府県の実状に合った「共同受注窓口組織」の具体化に向けた取り組みを着実に進めていただきたい。なお、予算の確保にあたっては「工賃倍増計画支援事業費」の活用などの対応も考えられるので、都道府県行政との緊密な調整等が必要である。

- ※3)就労支援の中核となる障害関係団体(※各都道府県の実状によって異なる)

-

- [授産施設・就労系事業所の会員団体]

- ・都道府県社会就労センター協議会 ・都道府県セルプセンター

- ・都道府県知的障害者福祉協会 ・都道府県精神障害者社会復帰施設協会

- [小規模作業所の会員団体]

- ・きょうされん都道府県支部

- [小規模作業所の助成団体・運営主体]

- ・都道府県身体障害者団体連合会 ・都道府県手をつなぐ育成会 など

(既にセルプセンターなどが設置されているところの対応)

既にセルプセンターなどの窓口が設置されているところについては、既存の組織を十分活用して「共同受注窓口組織」を具体化していくのが効果的である。

しかしながら、既存の組織は旧授産施設などを中心に構成されており、小規模作業所など全体の施設を網羅したものとはなっていない状況にある。

その既存の組織をベースに、地域の実状に応じて都道府県下の多くの障害者団体、施設・事業所が参加できるよう工夫することによって、窓口の一本化を図っていく対応を進めていく必要がある。

(都道府県「共同受注窓口組織」の法人格の取得について)

地方自治法施行令や発注促進税制などの優先発注施策に実効性を持たせるため、その対象に都道府県「共同受注窓口組織」を含め、物品・役務等の調達にあたっての契約主体になることを可能とする法制面の整備を図っていくことが必要である。

都道府県「共同受注窓口組織」においては、法人格(NPO法人等)を取得し、契約の主体者として活動できることが望ましい。

なお、法人格の取得にあたっては、設立のための条件がそれぞれ法律で定められており((例)NPO法人の場合は特定非営利活動促進法に基づくことになる。役員として理事3人以上および監事1人以上を置くこと、理事は少なくとも毎年1回通常社員総会を開かなければならない、などの条件がある)、これらの条件と都道府県「共同受注窓口組織」の組織構成との整合性を図りつつ、組織づくりを進めていく必要がある。

(6)国・地方自治体の役割について

(法制面の整備)

- 授産施設・作業所等に仕事が安定的に供給されるためには、法制面とシステムの両輪による整備が必要である。法制面において自治体の積極的関与やバックアップ、税制などで企業等のインセンティブが働く仕掛けづくりが求められる。

- 地方自治法施行令や発注促進税制などの優先発注施策に実効性を持たせるため、その対象に「共同受注窓口組織」を含め、契約主体になることを可能にする必要がある。

- 官公需等受注システム(共同受注窓口組織)を意義付けるためにも、官公需等優先発注の制度化に関わる新たな法律の成立は必須条件である。

- 新たな法律の成立による官公需等優先発注の制度化の次の段階として、各自治体に優先発注のための条例づくりの働きかけを行う必要がある。

- 条例はあるものの、機能していない自治体も多くある。制度の運用の状況を監視する委員会のような機関も必要と思われる。

(国・自治体における障害者にできる仕事の確保)

- 多くの自治体において、自治体業務を指定管理者や民間事業者に委ね、行政の効率化を進めている。こうした考えをさらに推進し、例えば文書の収受業務や庁内案内業務、電話交換業務など、自治体内の障害者就労の促進を図るべきである。

- 官公需の一定比率を義務として共同受注窓口組織などに発注する仕組みが必要である。「障害者就労施設に出す仕事はない」と判断するのではなく、出せるものを義務として切り出していくことが必要である。

(「共同受注窓口組織」の具体化にあたっての財源的支援)

- 共同受注窓口組織の具体化によって、各施設・事業所の経営力や業務執行体制の強化を図る必要があり、国や地方自治体による人的・財源的支援策が不可欠である。将来的には登録料や手数料収入で運営できる体制が望ましいが、当面は財源的手当(2名配置の職員の人件費として最低1,000万円程度)が必要である。

- なお、当面の財源的手当の一つの方策として「工賃倍増計画支援事業費」を活用し、上記の職員の人件費に充てることを可能とするため「工賃倍増5か年計画支援事業」の実施要綱を改正するなどの対応も必要である。

- また、平成20年度第二次補正予算・平成21年度予算における雇用対策(「ふるさと雇用再生特別交付金(仮称)」「緊急雇用創出事業(仮称)」など)の基金事業の活用も見据えておく必要がある。

- また、組織の設置・運営に必要となる人材派遣・サポートなどの人的な支援、事務局スペースの提供(県庁・市役所や福祉センター等の庁舎内、企業団体(商工会等)、空き店舗などのスペースの提供)などの物的な支援は、上記の財源的手当に充当する実質的な支援としての効果が期待できる。それぞれの都道府県等の実状に応じた具体的な支援策の一つとして念頭に置いておく必要がある。