1.事業目的

1-1 問題意識

発達障害や高次脳機能は同様に脳の機能の障害であるが、両者とも比較的新しい概念であり、専門家が少なくまた社会の理解も不足しているため、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族は、大きなストレスを抱えている。また、これらの障害を抱える当事者は、様々な支援ニーズを有し、個々人のニーズに応じた支援の在り方が必要である。現在、障害に関する相談への対応は、地方自治体、医療機関、教育機関などが個別に行っているが、それらは主に次のような問題点を抱えていると考えられる。

①各障害に関する情報の蓄積が個々の機関のみに限定されている

②提供する情報の質や相談員のスキルにばらつきがある

③支援が必要な時にすぐに対応可能なほど相談員が十分に確保されていない

また、書籍、インターネットでも今日、多くの情報を得られるようになっているが、情報が多すぎるがゆえに利用者にとっては選択が困難であり、時として悪質な情報や科学的エビデンスの低い情報にまどわされることもある。また、特に高次脳機能障害の家族は高齢の方も多いため、デジタル・ディバイドが存在しており、インターネットでの情報の収集が難しい。これらの問題 を解決するためには、情報が1カ所に集約され、なおかつ信頼性の高い情報を有し、さらに電話という年齢や場所を問わずにアクセスのしやすい形態によるコールセンター(電話相談システム)の設立が問題解決の有効な手段の一つと考え、本調査研究を企画した。

1-2 事業実施目的

1-2-1 コールセンターに期待される役割とは

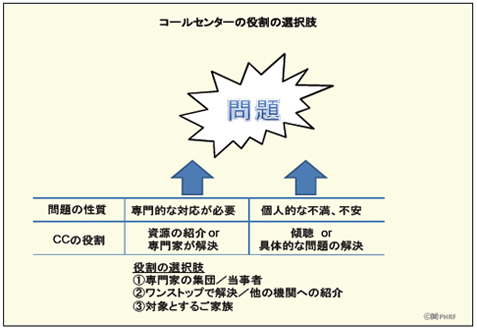

図1に、コールセンターによせられると考えられる相談の分類を行った。相談の性質としては、⌈専門的な対応が必要⌋なもの、⌈個人的な不安⌋についての大きく二つに分類を行った。前者は、相談に対する資源の紹介(病院の所在地、行政のサービス情報等)あるいは専門家による解決が必要な問い合わせ(診断の妥当性について等)が考えられ、後者では相談者が悩みを打ち明けたり、不安を述べるだけである程度の心理的満足が得られるものが想定されている。

図 1-1

コールセンターの新設を考える場合、図1の下部に示したように、①相談業務に携わるのは専門家なのか、当事者なのか、②ワンストップでコールセンターが解決するのか他の機関へ紹介するのか、③対象とする当事者家族を限定するのかオープンにするのかといった点が問題となろう。

ここで2つに分類した相談内容に対し、コールセンターにおける対応方法が異なることが考え られる。前者は、法律、行政、医学、心理学といった専門的な知識が必要な相談が多いと推察さ れるが、コールセンターの中にすべての専門家を常駐させることは事実上困難である。そのため、コールセンターだけでワンストップの解決(コールセンターですべての問題を解決してしまうこと)をするのではなく、それぞれの相談について、webや本などによる情報提供を行ったり、問題解決可能な他の機関を紹介することがコールセンターが果たすべき第一の役割と言える。一方、後者においては、コールセンターで共感的で受容的な傾聴をすることによって、相談者の不安を和らげることが、第二の役割であると考えられる。

図 1-2

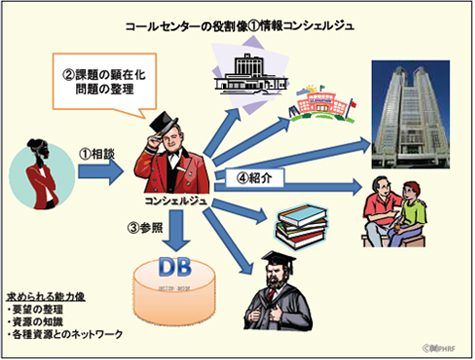

これらのコールセンターの役割を2種類の相談内容ごとに描写すると、次のようになろう。まず、⌈他機関の紹介⌋においては、コールセンターの役割は、いわばコンシェルジュ¹ の役割となる(図1-2)。電話での相談に対し、相談の解決に必要な⌈もの ⁄ こと⌋を即座に把握し、整理し、適切な相談機関やサービスを紹介する役割として想定される。発達障害や高次脳機能障害に 関する相談機関は数多存在する。まして、今回対象としている東京という圏域では、様々な法人

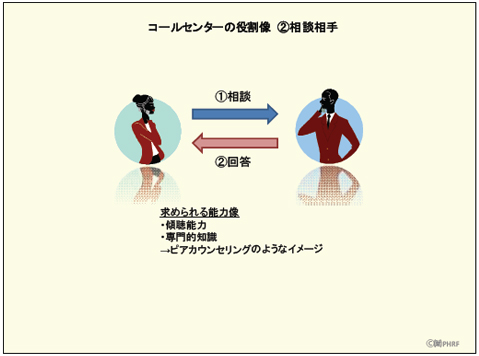

格や役割をもった機関がある。これらの膨大な施設についての情報を取りまとめ、コンシェルジュ (注¹)がデータベースを参照しながら、相談に対する解決を行っていく。今まで、個人は、適切かつ 迅速に相談機関に対する情報を入手することは困難であった。この情報の収集、そして機関の紹介を相談者に代わって行う機関がコールセンターである。図1-3に傾聴についての役割を示した。ここでは不安の症状を訴える相談者のストレスを軽減するために、カウンセリングの技法を用いて対応する。

図 1-3

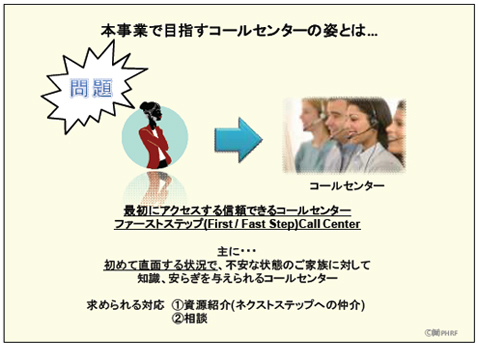

以上のようなコールセンターで対処すべき問題の性質に対する解決の方法を考えたうえで、必要なコールセンターを簡潔に言い表すため、⌈ファースト(first ⁄ fast)ステップ⌋のコールセンターというコンセプトを考えた。fastという語には、英語の語義より⌈速く対応する、信頼の できる⌋コールセンターという意味を込めた。また、firstという語には、まだ当事者が診 断を受けていない状態では家族の精神面が不安定であることが多く、また診断を受けても次に何 をすればよいのかわからないため、早期の段階から当事者家族をフォローすることが重要であると考えられ、⌈最初の⌋相談を受ける機関としてのコールセンターを想定した(図1-4)。

図 1-4

1-2-2 コールセンター事業の効果

以上のようなコールセンターの設立によって、発達障害や高次脳機能障害に関する既存の相談システムの問題解決が可能になると考えられる。

① 相談窓口を一カ所に集約することで、コールセンターではそれぞれの相談機関あるいは支援機関の相談内容の得意分野を明らかにできる。

② 相談窓口を一カ所に集約することで、コールセンターでは当事者の支援ニーズのアセスメントが容易となる。

③ コールセンターがコーディネーターの役割を果たすことで、当事者は一回で適確な相談機関あるいは専門家にたどりつくことが可能となる。

④ コールセンターがある程度情報の選別を行うことで、当事者は悪質な情報にまどわされることがなくなる。

⑤ 電話での即時のアクセスが可能なため、当事者にとっては相談に伴う実質的、精神的な負担が軽減される。

コールセンター事業の拡大によって、次のような活用方法が考えられる。第一に、全国の当事 者家族を対象としたコールセンターの設立である。本事業のノウハウが蓄積できれば、当事者あるいは当事者家族は、全国どこでも同じレベルの質と量の情報提供を受けられることになろう。さらに、当事者あるいは当事者家族の相談履歴を蓄積していくことで、どこに居住している人に対しても、より個々人に適した対応が可能になるというメリットもある。

第二に、様々な相談機関に関するデータベースを作成し発展させることで、各種相談機関や情 報提供機関に関して、より適切な評価が可能になる。さらに、相談機関に対しての様々な評価方法を確立させることで、コールセンターは信頼できる相談機関に認証を与える機関になり得る。

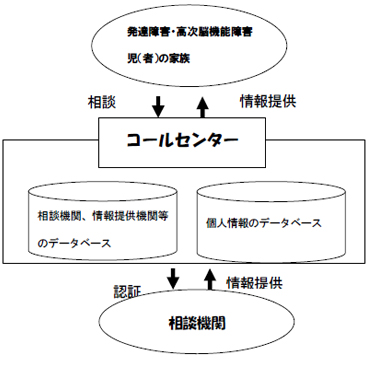

その最終的なイメージは図 1-5 の通りである。

図 1-5 コールセンターの最終イメージ

1-2-3 本年度の目的

本事業の最終目的は、上述したように、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族が必要なときにいつでも即座にアクセス可能であり、質の高い情報が集約されている信頼性の高いコールセンターを設立することにある。

本年度は、その第一段階として、以下の事業を実施する。

① 検討委員会の設置

② シンポジウムの開催

③ 当事者家族向けの調査の実施

④ 相談員向け調査の実施

⌈検討委員会⌋においては、コールセンターの担うべき役割について、有識者による検討を行う。⌈シンポジウムでは⌋、コールセンター事業について広く普及啓発を行うとともに、現在の相談体制の問題点を明らかにする。

さらに、当事者家族向け調査では、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)家族を対象としたアンケート調査を実施し、以下について情報収集する。

① 当事者家族がこれまで利用した相談機関、また相談機関に対する評価。

② 当事者家族がこれまで相談した内容。

③ 当事者家族がこれから相談したい内容。

また、相談員向け調査においては、相談機関で相談業務に携わる専門家を対象にアンケート調査と面接調査を実施し、以下について情報収集する。

① 相談員が回答できなくて困る相談内容。

② 相談員の教育体制やスーパーバイズの体制の有無。

③ 相談機関同士の連携の有無。

さらに、これら当事者家族向け調査と相談員向け調査とを照らし合わせた上で、現在の相談体制の問題点を、両者の側面から考察する。

注¹ コンシェルジュとはホテルなどで宿泊客、時にはホテル利用者以外の人に対して、街の案内などを行う人。幅広い知識が必要とされる。