3.調査報告

3-3 調査2⌈相談員向け調査⌋

本調査は、発達障害や高次脳機能障害に関する相談機関の相談員を対象に、以下の3点を明らかにするために実施した。

① 相談員が回答できなくて困る相談内容

② 相談員の教育体制やスーパーバイズの体制の有無

③ 相談機関同士の連携の有無

調査は、先述の当事者家族を対象とした調査で⌈利用した機関⌋を聞くために挙げた施設を念頭に、ウェブや冊子などのリストから連絡先が明らかなもの抜粋し、電話にて調査の趣旨を説明した上で調査に承諾した機関を対象として実施した。調査への協力を得た機関にはまず、アンケート票を送付し、記入してもらい、後日改めて調査員が訪問しインタビュー調査により調査票の設問以外についての補足的な情報の収集を行った。調査の概要は以下の通りである。

- 調査期間 2008年12月~2009年2月

- 対象 東京都の機関で相談業務に従事する方

- 有効回答 74件

調査結果

1−2

あなたが勤務される相談機関で、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の相談業務に携わっている方は何名いらっしゃいますか。

| 相談業務担当者数 (平均) | 14.9 |

| 相談業務担当者数 (範囲) | 1-108 |

単位 人

1−3

あなたが勤務されている相談機関で、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の相談に対して連携されている外部機関はありますか。

| ある | 71 |

| ない | 3 |

| 東京都発達障害者支援センター | 24 |

| 行政の福祉窓口 | 40 |

| 児童相談所 | 25 |

| 都および地域の心身障害者福祉センター | 44 |

| 都および地域の社会福祉協議会 | 18 |

| 総合精神保健福祉センター | 18 |

| 保健所・保健センター | 42 |

| 大学等の相談窓口 | 16 |

| 公立の療育機関 | 29 |

| 私立の療育機関 | 20 |

| 教育委員会 | 18 |

| 東京都教育相談センター | 8 |

| 教育センター・教育相談室 | 28 |

| 特別支援学校 | 39 |

| 特別支援学級 | 30 |

| 通級指導教室 | 22 |

| 普通学校 | 29 |

| ハローワーク | 14 |

| 障害者職業センター | 19 |

| 地域の就労支援機関 | 24 |

| 心身障害者職能開発センター | 13 |

| 国および都の職業能力開発校 | 17 |

| 大学病院 | 27 |

| 公立の総合病院 | 28 |

| 公立の単科病院 | 16 |

| 私立の総合病院 | 23 |

| 私立の単科病院 | 16 |

| 私立の診療所・クリニック | 26 |

| 子ども家庭支援センター | 27 |

| 地域生活支援センター | 24 |

| 自立生活センター | 6 |

| 緊急一時保護機関 | 9 |

| 通勤寮,グループホーム,福祉ホーム | 13 |

| 学童保育,児童館 | 17 |

| デイケア施設 | 17 |

| 習い事,子ども会など | 4 |

| 家族の会,当事者の会など | 27 |

| 民間の支援団体 | 11 |

| ボランティアグループなど | 14 |

| 授産施設,更生施設,福祉作業所 | 26 |

| その他 |

※複数回答可

1−4

あなたが勤務されている相談機関では、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)のご家族からの相談は、どれくらいありますか。(1か月あたり)

| 1 日あたりの相談件数(平均) | 46.3 |

| 1 日あたりの相談件数(範囲) | 1-280 |

単位 件

2−1

あなたの性別をご記入ください。

| アンケート回答者 性別(男性割合) | 27 人(36.5%) |

| アンケート回答者 性別(女性割合) | 44 人(59.5%) |

| 無記入 | 3 人(4%) |

2−2

現在のあなたの年齢をご記入ください。

| アンケート回答者 年齢(平均) | 46.9 |

| アンケート回答者 年齢(範囲) | 25-72 |

単位 才

2−3

あなたの現在のお肩書きをご記入ください。

(略)

2−4

あなたが相談を受けるのは、次のうち主にどちらの方ですか。

1.発達障害 2.高次脳機能障害

| 相談内容 発達障害数(割合) | 45 |

| 相談内容 高次脳機能障害数(割合) | 17 |

| 相談内容 発達・高次脳機能障害 両方あり(割合) | 9 |

2−5

あなたはどのような資格をお持ちですか。

| 医師 | 2 |

| 看護師 | 5 |

| 保健師 | 4 |

| 作業療法士 | 4 |

| 理学療法士 | 0 |

| 臨床心理士・臨床発達心理士 | 11 |

| 社会福祉士 | 8 |

| 精神保健福祉士 | 9 |

| 言語聴覚士 | 2 |

| 介護福祉士 | 3 |

| 介護支援専門員 | 9 |

| 保育士 | 5 |

| 教員 | 23 |

| 薬剤師 | 0 |

| なし | 10 |

2−6

あなたは相談業務に就かれてから何年ぐらいですか。

| 相談業務実施年数(平均) | 13.7 |

| 相談業務実施年数(範囲) | 0.5-42 |

単位 年

2−7

あなたの勤務形態は次のうちどれですか。

1.常勤 2.非常勤

| 勤務形態 常勤割合(人数) | 83% |

2−8

あなたがこの相談機関に勤務されているのは、週何回ですか。

| 0.5 回 | 1 |

| 1回 | 3 |

| 2回 | 2 |

| 3回 | 1 |

| 3.5 回 | 1 |

| 4回 | 4 |

| 5回 | 57 |

| 5.5 回 | 2 |

| 無回答 | 3 |

3・1

発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)からの相談で多い内容はどのようなことですか。

| 障害に関する知識を得たい | 40 |

| 当事者の行動上の問題に関する相談 | 57 |

| 当事者の精神症状への対応に関する相談 | 32 |

| 医師や病院の紹介 | 32 |

| 療育機関の紹介 | 29 |

| 就学に関する相談 | 38 |

| 就労に関する相談 | 41 |

| ヘルパーやボランティアの紹介 | 16 |

| 療育手帳や障害者手帳に関する相談 | 31 |

| 学童保育やデイケアの紹介 | 4 |

| 年金や生活保護に関する相談 | 14 |

| 家族の精神的な問題に関する相談 | 31 |

| 家族会やボランティアグループの紹介 | 14 |

| 学校や保健所での教育方針に関する相談 | 24 |

| サークルや習い事の紹介 | 3 |

| 成年後見に関する相談 | 6 |

| 自立支援制度に関する相談 | 20 |

| リハビリテーションに関する知識を得たい | 17 |

| 自分自身の精神的な問題に関する相談 | 21 |

| 交通事故損害賠償についての相談 | 2 |

| 介護保険に関する相談 | 12 |

3−2

もし、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)のご家族の相談に答えられなくて困ったとき、あなたが相談する人や機関はどこですか。

| 勤務機関内の上司や先輩 | 46 |

| 勤務機関外の先輩や先生 | 26 |

| 勤務機関内のケースカンファレンス | 31 |

| 勤務機関外の研修会など | 18 |

3−3

発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)の家族の相談に対して、他の相談機関を紹介することはありますか。

| 1 施設あたりの紹介先の数 (平均) | 8.1 |

| 1 施設あたりの紹介先の数 (範囲) | 0-39 |

| 東京都発達障害者支援センター | 22 |

| 行政の福祉窓口 | 38 |

| 児童相談所 | 16 |

| 都および地域の心身障害者福祉センター | 35 |

| 都および地域の社会福祉協議会 | 7 |

| 総合精神保健福祉センター | 21 |

| 保健所・保健センター | 28 |

| 大学等の相談窓口 | 8 |

| 公立の療育機関 | 25 |

| 私立の療育機関 | 18 |

| 教育委員会 | 14 |

| 東京都教育相談センター | 4 |

| 教育センター・教育相談室 | 26 |

| 特別支援学校 | 13 |

| 特別支援学級 | 12 |

| 通級指導教室 | 10 |

| 普通学校 | 5 |

| ハローワーク | 14 |

| 障害者職業センター | 20 |

| 地域の就労支援機関 | 18 |

| 心身障害者職能開発センター | 7 |

| 国および都の職業能力開発校 | 13 |

| 大学病院 | 27 |

| 公立の総合病院 | 22 |

| 公立の単科病院 | 15 |

| 私立の総合病院 | 15 |

| 私立の単科病院 | 7 |

| 私立の診療所・クリニック | 27 |

| 子ども家庭支援センター | 17 |

| 地域生活支援センター | 10 |

| 自立生活センター | 3 |

| 緊急一時保護機関 | 6 |

| 通勤寮,グループホーム,福祉ホーム | 6 |

| 学童保育,児童館 | 4 |

| デイケア施設 | 8 |

| 習い事,子ども会など | 2 |

| 家族の会,当事者の会など | 25 |

| 民間の支援団体 | 8 |

| ボランティアグループなど | 4 |

| 授産施設,更生施設,福祉作業所 | 17 |

3−4

もし、発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)のご家族の相談に答えられなくて困ったとき、あなたが今後連携していきたいと考えている機関はありますか

| 1 施設あたりの希望数(平均:その他機関を含めず) | 6.1 |

| 1 施設あたりの希望数(範囲:その他機関を含めず) | 0-34 |

| 東京都発達障害者支援センター | 26 |

| 行政の福祉窓口 | 22 |

| 児童相談所 | 14 |

| 都および地域の心身障害者福祉センター | 20 |

| 都および地域の社会福祉協議会 | 7 |

| 総合精神保健福祉センター | 18 |

| 保健所・保健センター | 20 |

| 大学等の相談窓口 | 5 |

| 公立の療育機関 | 18 |

| 私立の療育機関 | 10 |

| 教育委員会 | 5 |

| 東京都教育相談センター | 4 |

| 教育センター・教育相談室 | 13 |

| 特別支援学校 | 10 |

| 特別支援学級 | 8 |

| 通級指導教室 | 5 |

| 普通学校 | 5 |

| ハローワーク | 10 |

| 障害者職業センター | 19 |

| 地域の就労支援機関 | 20 |

| 心身障害者職能開発センター | 9 |

| 国および都の職業能力開発校 | 10 |

| 大学病院 | 16 |

| 公立の総合病院 | 13 |

| 公立の単科病院 | 11 |

| 私立の総合病院 | 10 |

| 私立の単科病院 | 8 |

| 私立の診療所・クリニック | 15 |

| 子ども家庭支援センター | 8 |

| 地域生活支援センター | 10 |

| 自立生活センター | 2 |

| 緊急一時保護機関 | 7 |

| 通勤寮,グループホーム,福祉ホーム | 3 |

| 学童保育,児童館 | 5 |

| デイケア施設 | 10 |

| 習い事,子ども会など | 1 |

| 家族の会,当事者の会など | 20 |

| 民間の支援団体 | 10 |

| ボランティアグループなど | 6 |

| 授産施設,更生施設,福祉作業所 | 15 |

3−5

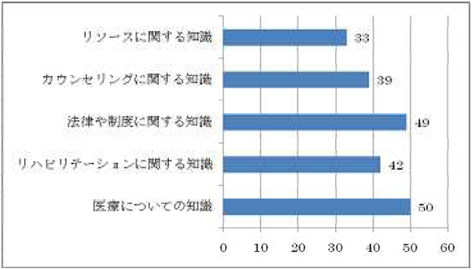

あなたは発達障害児(者)および高次脳機能障害児(者)について、今後学んで行きたいことはありますか。

3−6

あなたは今後とりたい資格はありますか。

| ある | 30 |

| ない | 37 |

| 臨床心理士・臨床発達心理士 | 12 |

| 精神保健福祉士 | 10 |

| 介護支援専門員 | 5 |

| 言語聴覚士 | 5 |

| 社会福祉士 | 4 |

| 介護福祉士 | 2 |

| 保育士 | 1 |

| なし | 1 |

| 医師 | 0 |

| 看護師 | 0 |

| 保健師 | 0 |

| 作業療法士 | 0 |

| 理学療法士 | 0 |

| 教員 | 0 |

| 薬剤師 | 0 |

インタビュー調査

3−7

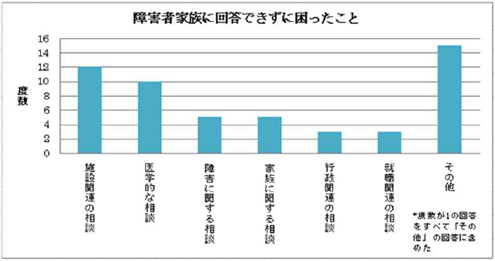

回答できずに困ったことは何ですか。

3−8

特定の方への対応回数、期間はどれぐらいですか。

| 1 回だけで 終わ るケースが約 40%(これは 3・1 の設問の答え 1.の知識を得たいという相談内容の場合がほとんどだが)/2 回以上のリピーターのケースが約 60%。この相談員の場合,5 年間相談にのっていたことや,2 年間毎 週話をしていたこともある。相談員の担当の曜日が決まっているのでこうしたことが可能。 |

| 各種手続き(手帳の取得の仕方など)を親御さんに説明するが理解不足( 説明したときには理解できたようで時間がたつとそのとおりできない)のため繰り返しフォローしたり,関連機関へ根回しをして依頼事項を伝えておく等ーー 週に 1 回 くらい。 |

| ・3歳くらいから30歳くらいまで成長にあわせて学校、就職、年金など相談が続く |

| ・高次の場合、家族会や、相談センターを立ちあげたので、ご家族とは長期の関係で支援している。ご家族がまいるケースが多いので、その相談も含め長いケースでは 5 年以上となる |

| ・成長と共に課題が出て来るので終わりが無くて長くなる(数年はザラ) ・入所者(園内に施設あり、日本初の障害 者受 け入れ施設)は幼児で入所し現在70歳 |

| ・ひきこもり、暴力を振るうなどは親と離したりして仕事の訓練などして様子を見ていくが、各ステップごとに、また生活環境が変わるごとに支援が必要になるので終わりはない |

| ・この仕事に従事してから8年間対応している方もいる。・一回の対応で他に紹介する事もあるが基本的にはエンドレスである。・最初は多いが次第に少なくなる・個人のつながりが基本 |

| ・昨年の3月にオープンした。それからずっと対応している人もいるが、卒業した人もいる。・最初2∼3ヶ月が観察期間で、それに応じて1回/週、毎日、数回/週と色々である。・一生支援がここの売りになっている |

| ・長い方で間 隔はおいているが20年間支援している。就業も含めた生涯支援をしている。・ここは通過施設となっているので、一回来て他に行く人もいる。 |

| ・初期段階(半年程)は密な対応(1回/週)を行い、その後は 本人の状況により対 応が変わる。・長い人では3年間サポートしている。 |

| ・1,2回の情報提供で、他の 機関に渡すケースがある。・6ヶ月~1年は1回 ⁄ 週か1回 ⁄ 2週が平均・長い人で4、5年対応しているケースもある。 |

| ・しっかり身に付くのに半年でOKの子もいるが数年かかる子もいる。 |

| ・発達障害は 早期発見が良 いと言われるが、普通 3 歳頃に異常が発見される。ここで は 3 歳~6 歳児を支援しているので、期間としては4年間となる。頻度は1,2回 ⁄ 月。・6 歳に近くなると就学相談があり、頻度は高くなる |

| ・検査の場合は1回で終えることが多い。・療育グループの場合は1年間、30回続く。年度で変わるので1年以上にはならない。 |

| ・長い人は10年くらいここは作業所なので通所してきて押し花や豆腐を作成して販売しているので、うまく安定した人は長いことここを利用している・そんな環境の中で記憶の低下から月に 5 名以上が何かしらの問題を訴えてくる最低 5 件 ⁄ 月 |

| ・ここでの狙いは診断にあるので、1回で終わるのがメイン。障害の状態を的確に把握し対応機関を紹介するのが役目・母親への育て方の相談に関しては2、3回 対応することがある。・母子の関係を学んでもらう通所教室もある。2時 間 ⁄ 週を半年間 |

| ・グループ相談2時間 ⁄ 週1回を原則最長2年間続けている。途中でやめる子は少ない。・1歳半から6歳のグループと小学1年生から6年生のグループがある。 |

| ・1度で終結する場合がほとんど・ただ基本は相談に来られた方が納得するまでなので複数回になる場合もある。 |

| ・相談室は1,2回 ⁄ 週で対応す る。・発達障害者は比較的短い・心理相談は期間を区切る・長い人は 2 年ほど対応している |

| ・基本的にここでは次のステップに進むまで対応する:例えば1歳半検診で相談に来られた方は幼稚園が決まるまで、就学前検診で来られた方は小学校が決まるまでとか。従って、半年から数年に及ぶ。一度就職しても戻ってくる場合もある。 |

| ・1 回で終わる場合もある。(療 育機関の紹介等)・長い場合が多い。(5~6年のケースも) |

| ・普通の人の就労支援は3ヶ月だが、障害者(発達障害者)は6ヶ月間支援する。・信頼関係が出来ると、手帳を取得する事も手伝う事もある。・手帳を持った人の支援は専門援助第2部門が行い、その人に応じた支援を行う。 |

| ・診療なので原因を探りそれに応じた施設を紹介するのがメインである。その施設から経過の報告があり、10~15 年はその処置の評価を行っている。 |

| ・高次脳の方が 4 日 ⁄ 週通って くる。・4,5ヶ月で元の職場に復 帰するために慣らしで来 る方もいる・感情がコントロールできずに 3 ヶ月で入院した方も いる。・長い方は 10 年通っている |

| ・発達障害者で若い人は時々パニックになる人がおりそのような方の場合では5,6年その時々に対応している。 |

| ・高次脳機能障害者は平均発症後 6 ヶ月間病院に入院、リハビリをして 6 ヶ月間施設で訓練を受け社会に出て行く。その間1年間は対応している。 |

| ・グループを6年前から立ち上げたが、その時から来ている方が一番長い。・平均は 2 回 ⁄ 月のスキルアップに参加している。 |

| ・ここでの主な役目は適切な療育機関へ繋げることである。そのため親子さんへのアプローチは半年から1年を目標にしている。・1回で終わることはない。その子の状況を把握するため、各種検査、行動 観察、医学的検査などを行うためある期間が必要。 |

| ・1回で終わる場合もある。 ・継続相談の場合は長期になる場合もある。 |

| ・会として活動しているので入会してからほとんどが継続している。・2000年にスタートしたがそれ以来続いている人も多い。 |

| ・1回で終わるケースもあれば何回も対応が必要なケースも ある。・ここでは次の支援リソースへ繋げるための仕事をしている。 |

| ・まだ開設して 3 年なので max3 年(一部センターになる前の人は> 3 年) |

| ・原則は一年 間のリハビリ訓練をするがその後家庭に戻ったり、不安定になったりすると再相談にくる。その繰り返しで7-8 年相談にのっているケースはある |

| ・キンジストロや進行性の患者は 20 年 以上寿命が延びているので長くなる傾向 |

| ・年間 50 件くらいの相談のうち10%くらいが繰り返しの相談だがそれほど長くない |

| ・就職するまでが軽く一年を超えるので 5-6 年となる、そして落ち着いたと思ったころ異なる行動がでたりするのでエンドレス |

| ・一度通所を始めると継続する 40 歳 から 70 歳の人 が通所しているが最長は 14 年に及ぶ |

| ・小学低学年から中学卒業くらいまで(高校生は少ない)くらいまで対応する、環境変化で新たな症状がでたりするので長くなるひともいる |

| ・支援策を作りそれに沿った療育を続けていくうち新たな症状が出てくるので、再度相談ステップになる。なかなか終りがない。ここにきて 5 年 になるが一番長い人は 5 年になる。 |

| ・1回で終わる場合もある。(サポート・リソースの紹介など)・何回も相談にきて数年に渡って対応しているケースもある。・相談を受 けるには調査票を提出し面談の予約するが、面談まで1月以上待たなければならないので、調査票を出したままの状態で止まってケースが相当数(数十件)ある。 |

| ・以下の最低3回、打ち合わせが必要になる。1)手帳が受けられるかどうか2)受けられる場合、申請の仕方3)手帳により受けられるサービス・手帳が受けられない場合、他の機関を紹介して終えることもある。 |

| ・1年から6年までとうしている子もいる。・途中での入級も多い。・極めて稀ではあるが経過が良くて普通級だけに戻る子もいる。50人に一人位かな。退級できそうな子がいても親御さんの意向もあり踏み切るのは難しい。・また知的障害に情緒障害が加わっていることがはっきりしてくる場合には固定学級に移る場合もある |

| ・観察、療育、医療相談を含んでいるので月、年の単位にわたる場合が多い。対応の後、ここで継続相談になるケースもある。 |

| ・療育グループの場合は1年間続く。お子さんによってはもう1年続けることがある。 |

| ・基本的に生涯サポートとなり終わりがない。中学生になっても質問が入ってくる。 |

| ・長期の方はここが出来てからずっと支援をしていて6年程になる。 |

| ・長期だと5,6年、就労希望では1,2回の面談で障害者就労センターにつなぐ場合もある。 |

| ・Case by Case で一概に言えない。中学生になってからも相談に来ることもある。終わりがない。 |

| ・就職後もFollowするので発達障害者ー >平均 6 ヶ月、高次脳機能障害者ー>平均1年 |

| ・定期療育が基本であり、一年ごとに契約を更新する。1回/週の相談で幼児から高校卒業までの14,5年続けている例もある。 |

| ・発達障害かどうか判明しない時から相談に来る。障害があると分かった(予想)した場合は医療機関にお願いする。・本人、家族が障害を受け入れない場合には支援機関は長くなる。一年以上の場合もある。・高次脳の方で相談に来ている方は現在 6 人いるが、基本的に就職は難しい。ここに来ていることで社会とつながっている事を望んでいる。 ・就職はタイミングがあるので、直ぐに決まる人もいる。 |

3−9

相談者からのフィードバックは得られますか。

| 3-9 大分類 | 3-9 小分類 |

|---|---|

| FBの有無 あり(10) 少ない(1) なし(1) |

|

| リピーターから(5) |

|

| 相談時・後(2) |

|

| 診察時・面談時(4) |

|

| 本人から(3) |

|

| 家族から(21) |

|

| 他機関から(5) |

|

| 苦情(1) |

|

| その他(23) |

|

| 仕組み あり(0) なし(8) |

|

3−10

どのような時にやりがいを感じますか。

| 3-10 大分類 | 3-10 小分類 |

|---|---|

| 障害児・者関連(23) |

|

| 母・家族関連(16) |

|

| FB(14) |

|

| やりがいを感じて いない (3) |

|

| その他(15) |

|

3−11

どのような時に対応がうまくいったと思いますか。

| 3-11 大分類 | 3-11 小分類 |

|---|---|

| 主観的(自己)評価(27) |

|

| 対象者の言動から (18) |

|

| 他者・他機関評価(7) |

|

| わからない(1) |

|

| その他(16) |

|