4.結果および考察

4−1 相談ニーズの多様さ

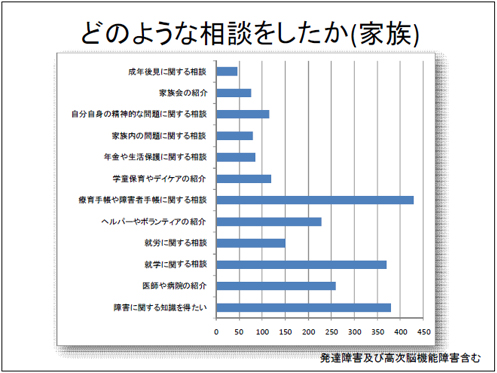

家族向けの調査において、⌈これまでどのような相談をしたか⌋という質問への回答をまとめ図 4-1たものが図 11 である。

図 4-1

多い相談内容は、⌈療育手帳や障害者手帳に関する相談⌋、⌈障害に関する知識を得たい⌋といった相談であるが、他にも後見制度に関すること、年金、就労、就学、医師や病院の紹介など極 めて様々な分野に関する相談があることがわかる。

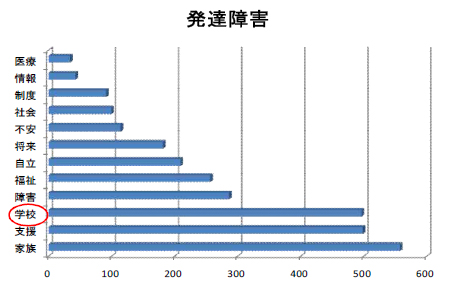

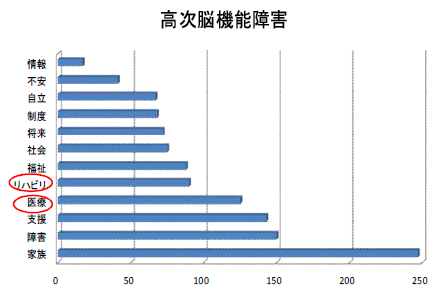

さらに相談ニーズの多様さを明らかにするために、⌈現在どのような相談をしたいと考えているか⌋について、自由記述での回答をテキストマイニングに準拠した方法で分析を行った。まず、テキストを電子化した後、奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科自然言語処理学講座が開 発しウェブ上で公開している⌈茶筅⌋というフリーソフトを用いて、テキストを単語のレベルで区切った。これにより、各単語が自由記述の中で、合計で何度登場するかについて分析した。度数を数えることをもって分析とすることは、結果の正当性を考える場合、危険を伴う可能性があるが、ここでは単純に⌈登場回数=ニーズの高さ⌋と考え相談ニーズについて分析を試みた。発達障害、高次脳機能障害のそれぞれについて結果を示したものが次のグラフである。

①発達障害

図 4-2 現在、相談したいこと ( 家族 )

単語分析

②高次脳機能障害

図 4-3 現在、相談したいこと ( 家族 )

単語分析

各障害で特徴的な単語を○で囲んでいる。発達障害では、⌈学校⌋に関する単語が多く、一方、 高次脳機能障害では⌈リハビリ⌋、 医療⌋という単語が頻出している。このような障害ごとの違 いはあるものの、⌈情報⌋、⌈制度⌋、⌈自立⌋、⌈将来⌋、⌈社会⌋、⌈福祉⌋、⌈障害⌋、⌈支援⌋、⌈家族⌋といった単語は共通しており、発達障害児 ( 者 ) 家族と高次脳機能障害児 ( 者 ) 同様に多様な相談ニーズを抱えていることが推察される。

4−2 ライフサイクルを通じた相談機関利用率の変化

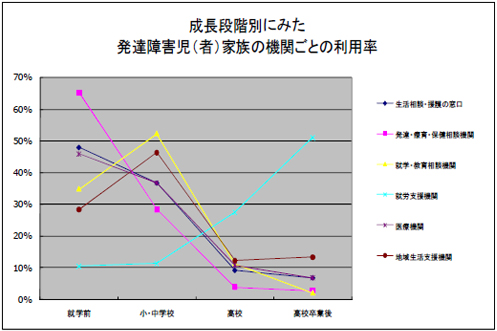

①発達障害

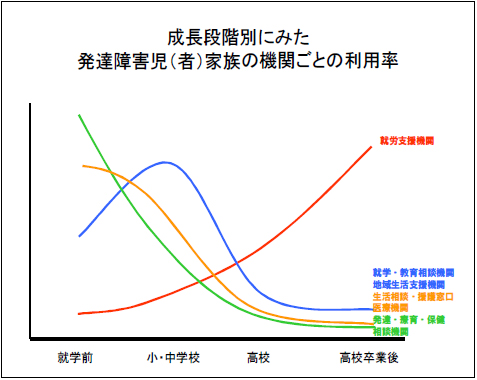

発達障害では、⌈就学前⌋、⌈小中学校⌋、⌈高校⌋、⌈高校卒業後⌋の4つのライフステージごとに、利用した相談機関を尋ねた。相談機関の利用率を先の相談機関の6グループごとにグラフに示した(図 4-9 )。

図 4-4

さらにこのグラフを特徴を把握しやすいように変えたものが次のグラフである。

図 4-5

これによれば、⌈生活相談・援護窓口(福祉窓口、児童相談所等)⌋と⌈医療機関⌋、⌈発達・療育・保健相談機関(保健所、療育機関等)⌋は就学前の利用が多く、一方、⌈就労支援機関(ハローワーク、障害者職業センター等)⌋は、高校卒業後が最も利用が多い。⌈就学・教育相談機関(教育委員会、特別支援学校等)⌋と⌈地域生活支援機関(緊急一時保護機関、家族会等)⌋は、小中学校の時期に利用が多くなっている。

②高次脳機能障害

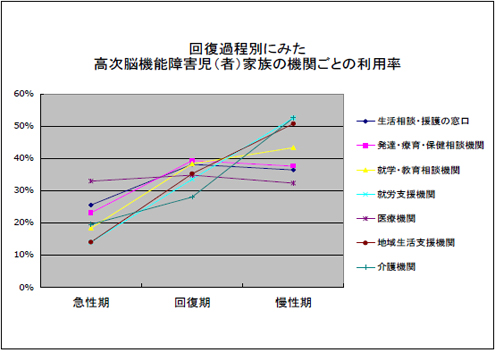

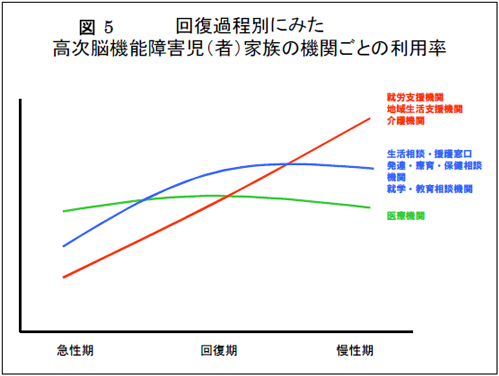

同じ分析を高次脳機能障害においても試みた。高次脳機能障害では⌈急性期⌋、⌈回復期⌋、⌈慢性期⌋のライフステージに分け、それぞれの段階での機関の利用を尋ねている。この利用率を表 したのが図9である。

図 4-6

同じく、グラフの線を視覚的に示したものが以下のグラフである。

ここでは、主に3つの線にまとめることができる。まずは⌈就労支援機関(ハローワーク、障害者職業センター等)⌋、⌈地域生活支援機関(デイケア施設、家族会等)⌋、⌈介護機関(在宅介護支援センター、地域包括支援センター等)⌋は、回復するにしたがって右肩上がりに利用が増える。⌈生活相談・援護の窓口(児童相談所、行政の福祉窓口等)⌋、⌈発達・療育・保健相談機関(保健所、療育機関等)⌋、⌈就学・教育相談機関(教育委員会、特別支援学校等)⌋は回復期にかけて利用が増えていき、慢性期でも利用の多さはあまり変化がない。⌈医療機関⌋については、3つの段階で一貫して変化が見られない。

以上の結果から、ライフステージの変化に伴って当時者のニーズは大きく変化していくことが示された。個人の変化を一貫してみられるような⌈シームレス ( 継ぎ目のない ) ⌋な支援が必要であることが推察された。

4−3 連携の現状

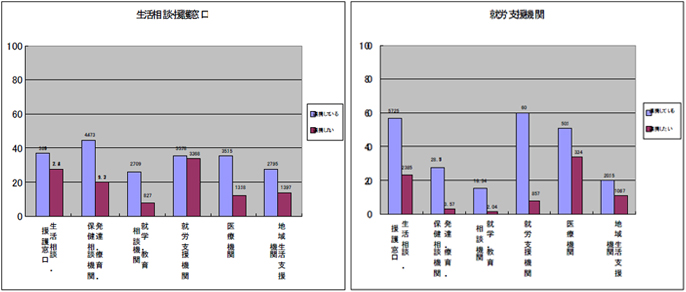

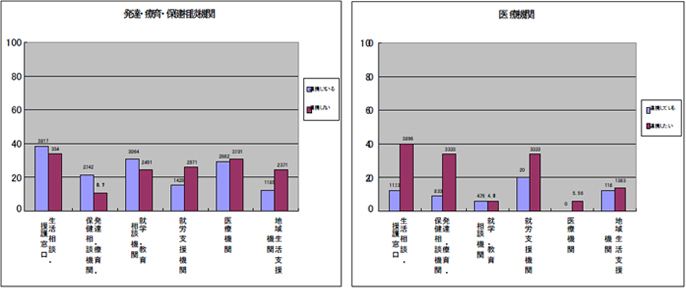

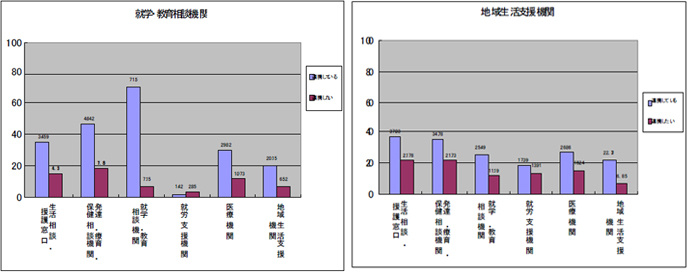

発達障害および高次脳機能障害の当事者とその家族は、医療、福祉、心理、教育、就労など極めて多様な支援ニーズを有しており、多様な機関の連携による支援が重要である。では、実際の連携の現状はどのようになっているのか。ここでは、相談員向けの調査票で⌈連携をしたい機関⌋ という希望を聞いた設問、⌈現在連携している機関⌋として現状を聞いた設問の回答を手掛かりとして、連携の現在について明らかにする。

図 4-8 は、設問で選択肢として挙げた機関をそれぞれの活動分野ごとに6分類をし、それぞれのグループとの連携の現状、連携希望の現状をグラフ化したものである。なお、分類したグルー プは⌈生活・相談援護の窓口⌋、⌈発達・療育・保健相談機関⌋、⌈就学・教育相談機関⌋、⌈就労支援機関⌋、⌈医療機関⌋、⌈地域生活支援機関⌋である。

グループごとに見た連携の特徴は、以下の通りである。

①生活・相談援護の窓口

- 生活相談・援護窓口と地域生活支援機関はパターンが良く似ており、満遍なくすべての機関と連携している。

- 生活相談・援護窓口における就労支援機関との連携希望が強い。

②発達・療育・保健相談機関

- 就労支援機関および地域生活支援機関との連携が弱く、連携の希望が強い

③就学・教育相談機関

- 同一機関同士の連携が強い。

- 就労支援機関との連携が弱く、また連携の希望ももっていない。

④就労支援機関

- 同一機関同士の連携が強い。

- 生活相談、就労支援機関との連携が強い。

- 就学、発達・療育機関との連携希望をもっていない。

⑤医療機関

- 他機関との連携は全般的に低い。

- 連携希望として、生活相談、発達・療育、就労支援機関との連携希望が強い。

- 医療機関同士の連携がほとんどない。

- 就学との連携希望があまりない。

⑥地域生活支援機関

- 特になし

上記より、各相談機関の連携の偏りが示唆され、各相談機関の連携が十分ではないことが示唆された。

図 6

4−4.相談機関の利用率と満足度との関係

各ライフステージごとに、利用した相談機関数と満足度との相関係数を算出した(表1、表2)。発達障害児(者)の家族の場合、⌈就学前⌋の満足度は、⌈小・中学校⌋、⌈高校⌋、⌈高校卒業後⌋のいずれの満足度とも高い相関を示した。⌈就学前⌋の利用機関数も、⌈小・中学校⌋、⌈高校⌋、⌈高校卒業後⌋のいずれの利用機関数とも有意な相関を示した。一方、満足度と利用機関数の相 関はほとんどないか、わずかな負の相関を示していた。

高次脳機能障害児(者)の家族の場合、⌈急性期⌋と⌈回復期⌋の利用相談機関数は大きな相関を示したが、慢性期との相関は大きくなかった。また、満足度に関しては、各ライフステージごとに大きな相談を示していた。一方、満足度と利用起案数の相関はほとんどないか、わずかな負の相関を示すにとどまった。

| 満足度 | 利用機関数 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 就学前 | 小・中学校 | 高校 | 高卒後 | 就学前 | 小・中学校 | 高校 | 高卒後 | ||

| 満足度 | 就学前 | 1.00 | 0.56*** | 0.49*** | 0.60*** | -0.27** | -0.22** | 0.03 | -0.01 |

| 小学校 | 1.00 | 0.59*** | 0.58*** | -0.25** | -0.33** | -0.01 | -0.22* | ||

| 高校 | 1.00 | 0.79*** | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | |||

| 高卒後 | 1.00 | -0.20 | -0.10 | -0.06 | -0.13 | ||||

| 利用機関数 | 就学前 | 1.00 | 0.76*** | 0.44*** | 0.63*** | ||||

| 小学校 | 1.00 | 0.59*** | 0.75*** | ||||||

| 高校 | 1.00 | 0.81*** | |||||||

| 高卒後 | 1.00 | ||||||||

***p<0.001 ** p<0.01 *p<0.05

| 利用機関数 | 満足度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | ||

| 利用機関数 | 急性期 | 1.00 | 0.87*** | 0.32** | -0.35*** | -0.33*** | -0.34*** |

| 回復期 | 1.00 | 0.48*** | -0.30** | -0.28** | -0.29** | ||

| 慢性期 | 1.00 | 0.12 | 0.19* | 0.24** | |||

| 満足度 | 急性期 | 1.00 | 0.70*** | 0.51*** | |||

| 回復期 | 1.00 | 0.74*** | |||||

| 慢性期 | 1.00 | ||||||

***p<0.001 ** p<0.01 *p<0.05

以上より、発達障害と高次脳機能障害ともに、初期の頃は相談機関に満足が得られないために多くの相談機関を利用することが示された。さらに、初期の頃に満足のゆく相談機関との関係をきずくことができた場合は、後々まで相談機関への満足度が高く、逆に初期の頃に相談機関との満足度の高い関係が築けなかった場合は、後も相談機関への満足度が低いことが明らかになった。

4−5 総合的考察−求められるコールセンターとは

本調査で明らかになったことをまとめると、以下の通りとなる。

①当事者家族の相談ニーズの内容は非常に多様である。

②相談機関の相談員は必ずしも多様な相談内容すべてに対応できているとは限らない。

③当事者家族の相談ニーズはライフステージにより変化する。

④一つの相談機関では、ライフステージ毎の相談内容の変化に対応できていない。

⑤きわめて早い段階からの満足度の高い相談機関との関係作りが必要である。

当初のコールセンター像は、仮説として想定した⌈コンシェルジュ⌋、あるいは相談を傾聴してくれる⌈カウンセラー⌋としてのものだったが、今回の調査によって、当事者家族の相談ニーズが明確となり、コールセンターのシステムが求められていることを確認することができた。求められるコールセンター像は以下の通りである。

①ライフステージを通して一貫して個人を見つめるコールセンター

当事者家族の相談ニーズはライフステージを通じて変化する。ニーズが変化する度に、当事者家族は新たな相談機関を探し歩き、前のライフステージからの経歴を新たに説明しなくてはなら ない。しかし、現在の相談機関は、連携が必ずしも十分ではなく、そのような当事者家族の支援ニーズに応えられていない。そこで、各個人のデータを蓄積し、相談がある度にそのデータを検 索できるような個人情報のデータベースを持ったコールセンターが、その役割を担うと考えられる。

②多様な相談ニーズに対応するコールセンター

当事者家族の相談ニーズは多様である。しかし、現在の相談機関は、このような幅広い相談ニーズに応えることができていない。当事者家族は、その多様な相談ニーズに合わせて、教育、福 祉、医療等の専門機関を数多く尋ね歩き、それらの情報を自分で取捨選択しなくてはならない。そこで、様々な支援機関のデータを蓄積し、相談内容に合わせて適切な支援機関を紹介する存在 としてのコールセンターの役割が重要になると考えられる。

③すぐにアクセス可能なコールセンター

当事者家族が何らかの不安を抱えた時、既存の相談機関ではすぐに対応してくれるところは少ない。初期の頃に満足度の高い相談機関との関係を築けなかった当事者家族は、後々まで満足度が低かった。きわめて早い段階からの満足度の高い相談機関との関係作りのためには、相談に伴う実質的、精神的な負担の軽減が重要である。いつでもすぐにアクセス可能な相談機関として、コールセンターの役割が重要であると考えられる。

今後は、コールセンターの具体的な運用に向けて、人材の育成、人材の確保、運用主体、支援範囲、データベース構築などに取り組んでいく予定である。