5. 資料

5−7 シンポジウムアンケート集計結果

財団法人パブリックヘルスリサーチセンター主催 シンポジウム

いま、必要な相談とは−発達障害児(者)と高次脳機能障害児(者)の家族にとって−

アンケート集計結果

| 参加者 174 名 | アンケート回答者 89 名(回収率 51%) |

Q1.本日のシンポジウムを何でお知りになりましたか。

| 1 .新聞 | 35 | 39.3% |

| 2 .チラシ | 16 | 18.0% |

| 3 .財団のホームページ | 4 | 4.5% |

| 4 .知人・友人の紹介 | 16 | 18.0% |

| 5 .その他 | 16 | 18.0% |

| 未記入 | 2 | 2.2% |

- 5 .その他:

- 家族会からのメール

よつばくらぶのホームページ

財団からの DM

就労支援推進ネットワーク

富山脳外傷講習会の坂爪先生のお話で

メールマガジン( LDNews)

Q2.あなたのお立場は次のうちどれですか。

| 1 .教員 | 10 | 11.2% |

| 2 .保健・医療関係者 | 8 | 9.0% |

| 3 .福祉関係職 | 12 | 13.5% |

| 4 .当事者ご家族 | 31 | 34.8% |

| 5 .当事者 | 1 | 1.1% |

| 6 .学生 | 2 | 2.2% |

| 7 .その他 | 20 | 22.5% |

| 未記入 | 5 | 5.6% |

- 7 .その他:

- 自治体職員

ハローワーク就職チューター

ボランティア

心理士カウンセリングを学んでいる者

家庭教師

NPO

理事

編集者

Q3.本日のシンポジウムに参加した理由をお聞かせください。(複数回答可)

| 1 .内容に興味があったので | 85 |

| 2 .講師に興味があったので | 11 |

| 3 .その他 | 8 |

- 3 .その他:

- ⌈家族にとって⌋というのがキーワードでした。

⌈家族にとって⌋という言葉に強い興味をもった。

所属団体の代表がパネラーとなったため。

アンケートに参加したので。

当事者に問題が生じているので。

Q4.本日の講演、パネルディスカッションはいかがでしたか。

基調講演

| 1 .参考になった | 80 | 89.9% |

| 2 .どちらともいえない | 2 | 2.2% |

| 3 .参考にならなかった | 1 | 1.1% |

| 無記入 | 6 | 6.7% |

調査結果報告

| 1 .参考になった | 64 | 71.9% |

| 2 .どちらともいえない | 13 | 14.6% |

| 3 .参考にならなかった | 4 | 4.5% |

| 無記入 | 8 | 9.0% |

パネルディスカッション

| 1 .参考になった | 69 | 77.5% |

| 2 .どちらともいえない | 7 | 7.9% |

| 3 .参考にならなかった | 1 | 1.1% |

| 無記入 | 12 | 13.5% |

Q5.ご感想をご記入ください。

基調講演

- 基調講演はまとまり良く理解しやすかった。

- 基調講演は非常に整理されていて分かりやすかったです。一人一人の児への教育支援と成長に伴う価値支援を改めて考えさせられました。

- 1部の坂爪先生の講演がとっても参考になりました。日々当事者と接している者として家族 の苦しみをとりあげていただけた事、支援のあり方、対応を聞けた事、参加してよかったと 思います。

- 基調講演での⌈価値支援⌋の在り方を考えることが必要との主張に大賛成。講演者の話の背景に人に対するやさしさがあり、この分野の教育者、研究者として尊敬できる。

- 坂爪先生のお話の中で⌈価値支援⌋までとのお話は、ばくぜんと考えていたところですが、言語化していただき、重要性が明確なものになりました。

- 確かに障害として考えられるのですが、基調講演でおっしゃられていた⌈人間誰もがもって いる心の動き⌋の一言が印象深く、障害の有無にかかわらず、対等の人間として誰もが生きられる社会にしていきたいと思いました。ありがとうございました。

- 坂爪先生の講演はとても勉強になりましたが、とても大変なものを背負っているという感が再びしました。

- 坂爪先生の講義をゆっくり拝聴したい。その機会を是非作ってください。

- 連合野に直接に働きかける(神経経路などを使って)治療法、支援法などありましたら教えてください。

- 坂爪先生の個人的指導・治療を受けるにはどうしたらよいか。

調査結果報告

- 浅野さんのコールセンターのお話は非常に興味がありました。高次脳機能障害で手帳 3 級を 取得しています。報道や記事では重度の人が扱われますが、私の様に軽度の人間の状況につ いての情報が少なくて困っています。支援サービスについても公共機関は手帳がないと対応 していただけない事も多いです。 11 歳で脳腫瘍の治療を受けてから診断される 30 歳まで、 ⌈自分の努力が足りないのでは?⌋⌈病院に行ったり手帳をもらうのは大げさでは?⌋と思 っていました。気軽に相談窓口を拡大して頂きたいです。

- 他機関との連携、ライフサイクルを意識して個人を中心に継続、すごく重要です!!に共感!子ども → 成人 → 老人、今はぶつぎれの状態を感じる。

- コンシェルジュをどう育てたらよいのでしょうか。入り口の場をどこに置くのでしょうか。調査家族をどのように選んだのでしょうか。

- コンシェルジュ、素晴らしいとは思いますが、区によってあまりにも違う現状に具体的にどう対応するのかとても疑問です。

- アンケート調査結果報告で、 P41 連携の現状と P42 あるべき支援モデルの資料を頂けたら幸いです。

パネルディスカッション

- シンポジウムは当事者家族の話が組み込まれていましたので、生の声として受け止める機会になりました。

- パネルディスカッションは意味深いものがありました。

- パネルディスカッションに参加された方々の活動に共感した。

- 当事者ご家族がいろいろなとりくみをされている姿に感動しました。

- やはり母親の発言、やってこられた事は感動するし、何が問題かが感じられる。

- パネルディスカッションに参加された方のプレゼンテーションは非常に興味深く拝聴しました。参考になりました。

- それぞれの立場からのお話がとても参考になりました。

- 限られた時間での発表であったが、非常に参考になった。それは具体的な話であったからだと思いますし、敬服いたします。

- 障害の存在を分かり合える方たちの話として納得して聴くことができました。それぞれの立 場で考えること言いたいことが、少しずつ違っているのもよく分かりました。皆様、自分の 言うことを聞いてほしい、家族の大変さも分かってほしいという気持ちを感じました。障害 の存在、特性を広くアピールしていくことが大事だと思っています。

- 障害児者をとりかこむ機関の連携の必要性を痛感しました。親の年代によって障害のとらえ方がちがうのが興味深かった。

- 色んな立場、年代の方々の話を聞けたことでそこから見えてきた共通するテーマ、各々で異なるテーマが分かり、非常に参考になりました。機関の連携、教育の必要性を改めて感じました。

- 高次脳機能障害の家族会としての立場で同障害のパネリストの方々の実体験はもちろん、発達障害の方々のお話の内容も同感できる内容が多くうなずけた。一貫した継続的な相談・支援を今後も一緒に見つめ関わっていきたいと思ってます。

- 家族会の重要性と活動の大切さを再認識しました。当事者が動かないと行政は何もやってくれませんよね。活やくを応援したいと思っています。

- 東京での家族、医療、地域のサポートは、進んでいると感じました。ぜひ地方にも情報発信してもらいたいです。

- 当事者ご家族のお話が聞けてよかったです。親や子や家族が背負いこまずにすむような、システムが実現することを願います。社会全体の認識を変えるための取り組みも必要だと思いました。

- パネリストの方々のお話はとても勉強になりました。一人 15 分はもったいないと思いまし た。スクリーンに表示された資料は全て印刷されていて持ち帰られるといいです(家で読み 返したいもので)。

- 2 ~ 3 人の子どもの親とのかかわりの中で、幼稚園から小学校へ小学校から中学校への歩み において同伴しつつ、成長発達センターとその近くの小児科の先生、精神科の先生方へ紹介したりしていたけど、当事者家族のグループを知ってよかった。感謝いたします。

- 和田氏の発表はとてもわかりやすく、もっとこうした施設が増えてくれることを願った。

- 和田敏子さんの⌈ボランティアをことわらない⌋は大変良いです。ボランティアは弱者を助けることではなく、共に歩くことです(手話では)。

- 豊田朋子さん、和田敏子さんのお話、胸を打たれました。私自身、子どもが発達障害から来 る二次障害で大変なつらい思いをしてきました。今は子どもとは別に自分自身の生き方をみ つめなおして重度知的障害生活の施設で支援員をしています。

- アウトリーチの豊田さんのお話が心に残りました。親としての苦しみ、現在の私の状況をまったく代弁していただいた感がします。活動にも興味をもちました。自分が世田谷でないのが残念。

- 埼玉所沢でアウトリーチさんのような活動をしているグループがあったら教えてください。

- さあどうしたら良いか、今の状況では全部自分がコーディネートしなければならず、仕事もし、自分の生活、他の家族も世話をしながら、毎日迷いながら・・。誰もこれでいいと言っ てくれません。苦しいです。苦しみに浸ってばかりいられないので、自分も活動しています。和田敏子様の⌈あきらめない⌋という言葉、大切にしたいです。

- P79 柏木さんのお話( TOSCA) の資料もできたらいただけたら幸いです。

- 大変良いセミナーでした。特に坂爪先生と野口さんのプレゼンテーションに感動しました。ありがとうございました。

- 豊田さん、和田さん、柏木さんのお話がとても興味深かった。また、パネルディスカッションはとても面白かった。

- 設定時間に比してパネラーの人数(ディスカッションに入る前の各自の発表時間)が多かっ たように思う。発達障害児か高次脳機能障害児かの一方にしぼった発表にした方が良かった のでは?福祉教育の大切さを実感しました。

運営

- 資料集は図解が多く(また、要点が簡潔にまとめられ)とても理解しやすかったです。

- 会終了後に(一人 5 分位でいいので)相談コーナーを受け付けするというのは難しいでしょうか?

- ノートをとるためにデスクを用意してほしい。

全体

- 本日の講演の先生方、スタッフの皆さん、ありがとうございました。

- 勉強させていただきました。今日はありがとうございました。

- スタッフの皆様、たいへんお疲れさまでした。良い会でした。また次につなげてください。

- とても明確でわかりやすい講演をありがとうございました。今後も、公開シンポジウムやセミナーの案内をよろしくお願いします。

- 全体的には現状等を知ることができて良かったと思います。また⌈障害⌋という言葉が誰にでも関わることだと改めて感じました。

- 今回参加できてとても勉強になりました。福祉面での教育の重要性もあらためて感じました。

- 当事者の親の立場からも、具体的なお話がきけて、勉強になりました。

- 知的障害を伴わない自閉症と高次脳機能障害のかかえる問題には共通点が多く今後こうした企画が継続されることを期待します。

- 相談窓口の立場から参加しました。家族やご本人にとってどのような支援が必要なのかを伺うことが出来ました。ピアカウンセリングに勝るものはないのかもしれませんが、社会全体がそれに代われるようになっていけば良いと思いました。

- ニーズに合った支援の必要性と難しさを改めて感じた一日でした。

- 当事者の方のご意見と相談を受ける側の温度差が浮き彫りにされて有意義な時間を持つことができました。⌈福子⌋という考え方があった日本は遠い昔となり、現在の日本人の価値観の中でのむずかしさを痛感しました。又⌈地域でサポート⌋という考え方は障害者だけのものではなく、全てのその地域の住人にとって最重要課題と思いました。

- 私はこれらの障がいについて漠然としか知識がなかった。しかし、今回を機にこれらの障がいに注意を向けるよいきっかけとなりました。私を含めまだまだ認知度は少ないと思います。応援しています。

- 沢山ある支援機関をうまく利用している方としていない方の格差を感じた。もっともっと行政側の理解が重要だと思う。この様な会合に行政の出席もなくてはならないのではないかと思いました。

- 大変有効な企画でした。

- 現在までの取り組み(は第一段階より見つめ直し次世への歩みが伝わってきました(第二段階)。とても喜ばしく集い感謝申し上げます。社会において、又家族にも共に認識がまだ進 まない近代のこの 2 つのテーマをあわせて(脳機能の障害)を取り上げてくださって、あらためて共通点を意識、知ることができました。

- 相談員として当事者に対する肯定的な関わりと連携をとることの重要性を感じた。

- 当事者家族として勉強になりました。ありがとうございます。

- とても参考になりました。

- 横浜での開催を強く希望しています。全体を通して、人生の重みを心苦しい程感じさせられ ました。市民活動(地域)をしながら、自分が出来ることをしていきたいと考えさせられま した。本当にありがとうございました。

- 当事者、その家族としてやること、やれることを考えたくて参加しましたが、本日は、もっと大きくソーシャル的な問題として考えさせられました。私共の安定を願うと共に、地域、 又、同じ仲間、健常者含め本当の意味でのノーマライゼーションを、目標とかかげ、今後もとりくんでゆきたいと考えます。ありがとうございました。

- 当事者の声を聴くことは大切である。と同時に専門家自身の専門性の向上が欠かせない。現 在の資格制度(社会福祉士、介護士、精神保健福祉士)の教育課程の内容では今回テーマに掲げた内容の支援に関する事項は脆弱であると実感しています。専門家や有資格者との接点と接点から発展させられることは何かを考えています。都のサービス菅理責任者講習で当事者の声を聴くことを取り入れています。今後の専門家となる人材の養成は急務だと思いますが、現状は憂くない力の集まりでの内容ではとぼしいと思ってます。

- 目からうろこの講演でした。自分があまりにも今回のテーマについて知らなすぎました。今後、もっとよく知ることができるようになりたいと思います。身近に(高 3 )女子のアスペルガーの子どもさんをもつ友人もいるので。

- 私には昨年発達障害( WISC 検査)とハッキリした 17 歳の息子(アスペルガー)がおります。シンガポール日本人学校で 1 ~ 4 年生まで在籍、多動気味と思いつつ、授業中はぼぉっとし ている位(思考が多動)だったので、何ら疑問なく横浜に戻り、私立小・中と進学。中 2 のころ、周りと合わせるのが限界になり、 3 学期から 3 年 1 年間不登校でした。知能がとても高いので、気位が高いわがままな子と思われるふしもありますが、本人いたって真面目で気 の毒でした。キャリアカウンセラーの仕事している母親の私がやっと発達障害の知識を得て理解できたのはこの 1 ~ 2 年です。孤独な本人、親の苦しみを少しでも緩和し、支援する連携には大賛成です。

- 本人が必要と感じた支援が、必要な時に提供される事を願っています。

- "発展途上"の支援体制、連携・・多くの問題があるが、当事者、家族、支援機関の現場ではそんなことを言っていられないのでたいへんだと思います。行政・地域での参加がとても重要だと思いました。

- 神奈川県の情報も知りたいと思いました。

その他

- 特別支援学校高等部の時レベルの低さが現実。就学支援のためレベルアップが必要。ライフステージにおける相談支援の一貫性について教育の段階に支援がとぎれてしまう。また、介護保険の制度と障害福祉サービスの制度間の一貫性をどうたもつのかという問題がある。

- 成人の高次脳の息子で保健所等へ相談したが窓口が縦割りであちこちへ行き、手間がかかった。こんな処あんな処こういう機関、窓口がありますよという横の窓口の紹介が必要。親の会で今後が気がかり。

- 身体障害者の医療費助成、心のケア、介護は別個とする考え方は NO 。高次脳機能障害者を考えるとき若年から老人で life そのものの generation 夫々に理解のある人は殆どいな い。これをおぎなう必要のある戦争体験者、日本歴史に思索をもった人、戦後混乱時者、高 度成長時者、若年者夫々に対応しうるコールセンターの役割また夫々設ける機関の強化及び連携が必要であることは学知したが、現経済社会では所得最低生活保証を確保し、少なくとも人として生きてゆく身体のみならず心に付くものです。

- 学校、地域の理解、親の悩みにアドバイスしてくれるところ、本人が通える場所、親の亡き後もずっと支援してくれる場所が近所にあればいいなと痛切に思います。高機能の発達要害児への療育手帳交付をよろしくお願いします。

- 今日の当事者は、障害のケアが必要です。そういった面での提言と行動を期待しています。よろしくお願い申し上げます。

- 神奈川県横浜市から来ました。東京都と比較すると、横浜市は福祉支援体制がまだまだ遅れていると感じています。青年期に入った自閉症(軽度の知的障害)長男がありますが、本人はなるべく障害がある事をかくして生きて行きたいと思っているようです。このタイプの人は支援の受け方が難しいと心配しています。

- 福祉全体への教育(子どもの頃から学校地域で)をお願いいます。現在、エコ教育は盛ん。東京オリンピック実現にむけても大切。

- 高次脳機能障害は医師からもケアマネージャーからも、脳血管障害(脳内出血)を発生して3 年たちますが、一度も出ない、非常に理解されていない環境にいます。脳外の分野と心理学の分野を必要とするこの障害は家族だけが苦しく戦っている現状です。

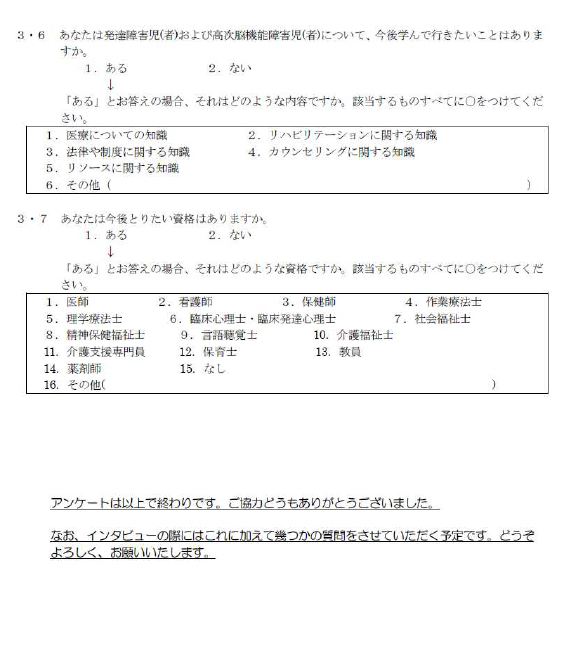

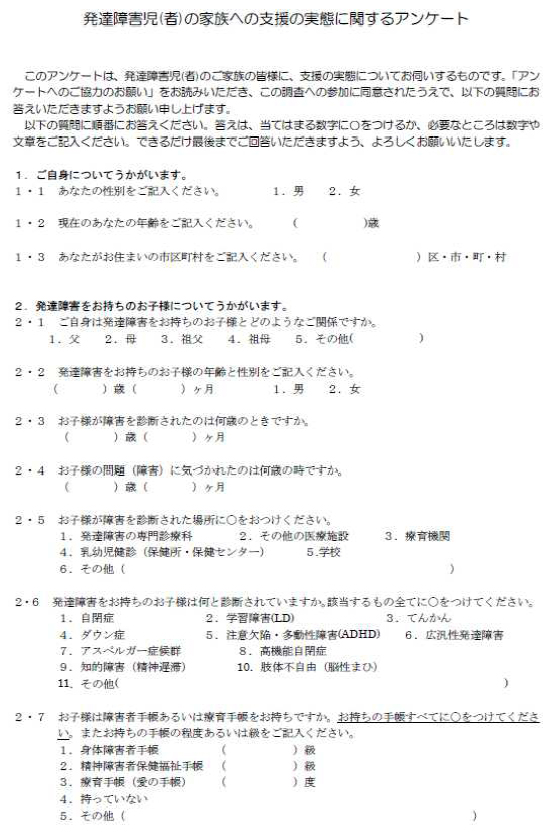

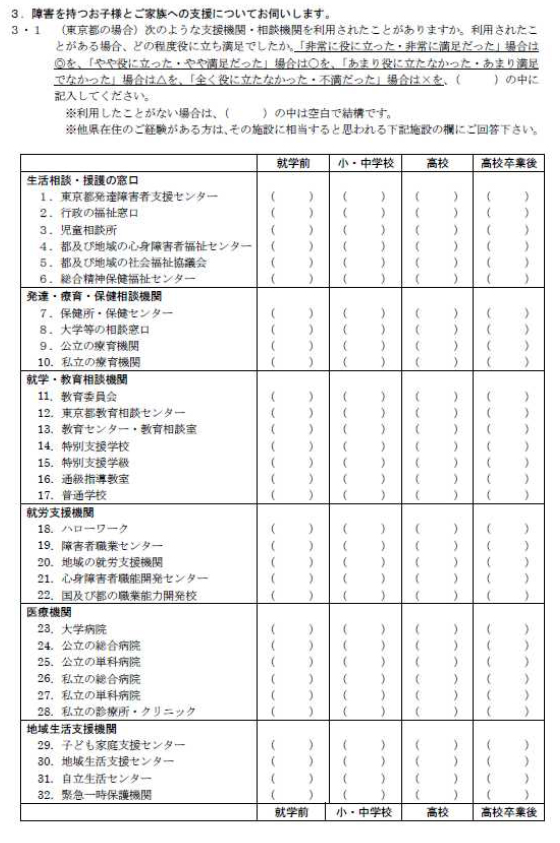

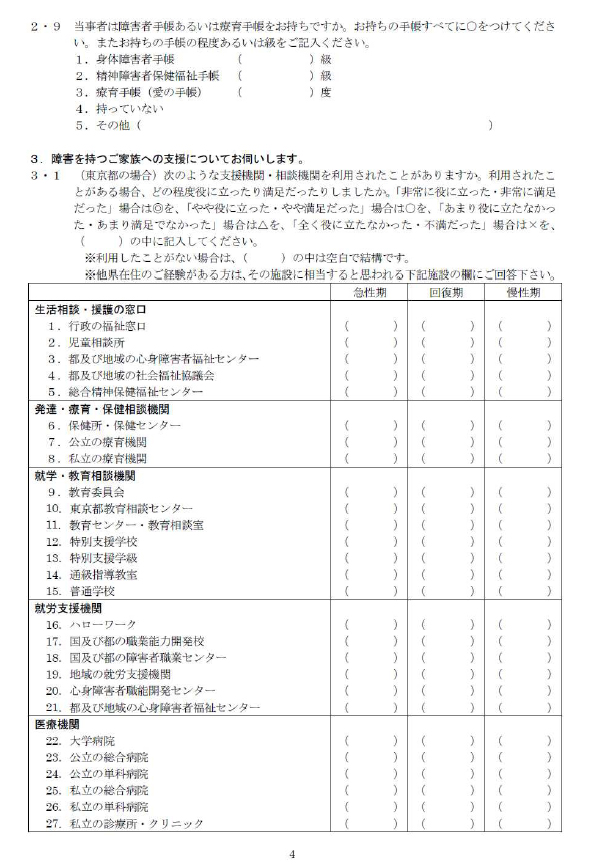

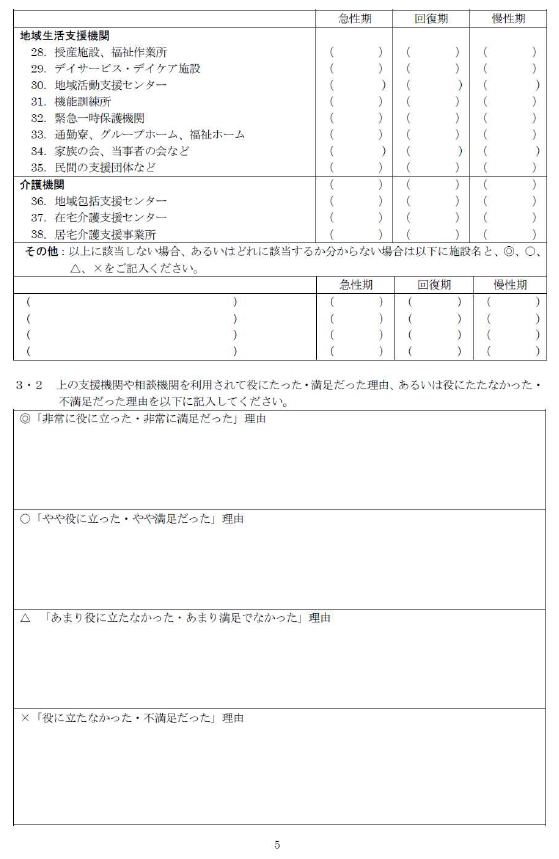

5−8 発達障害児(者)家族要調査票

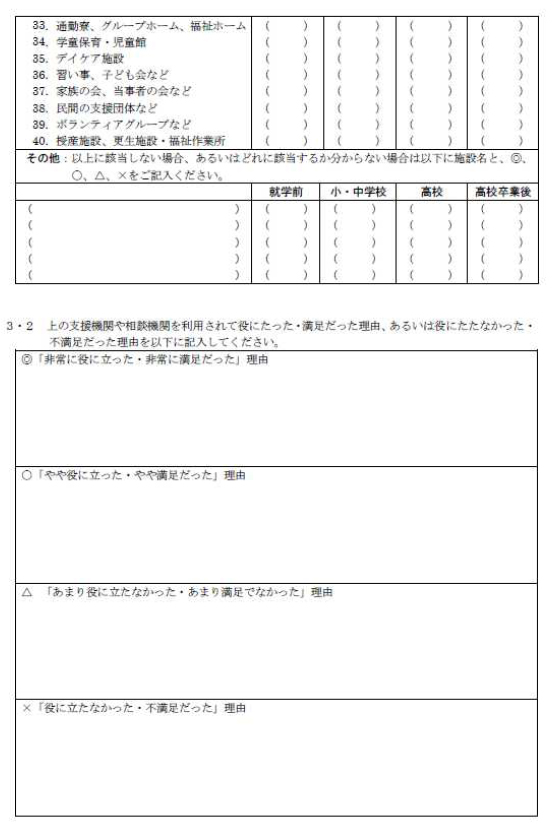

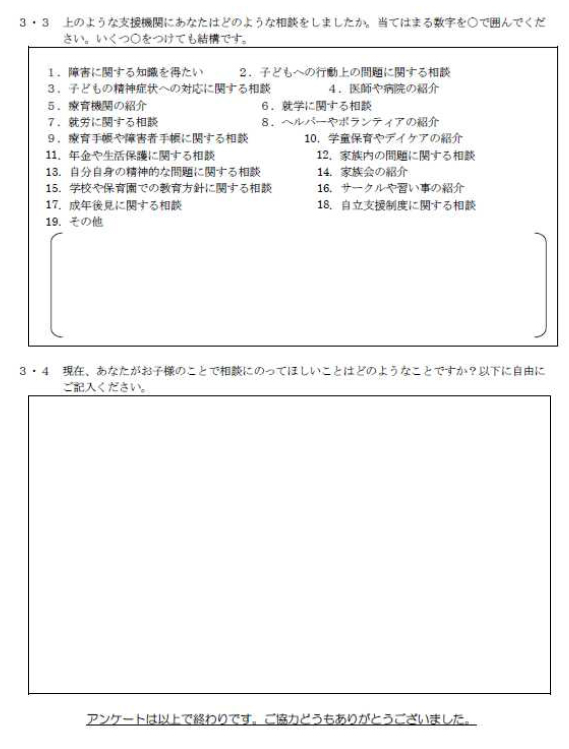

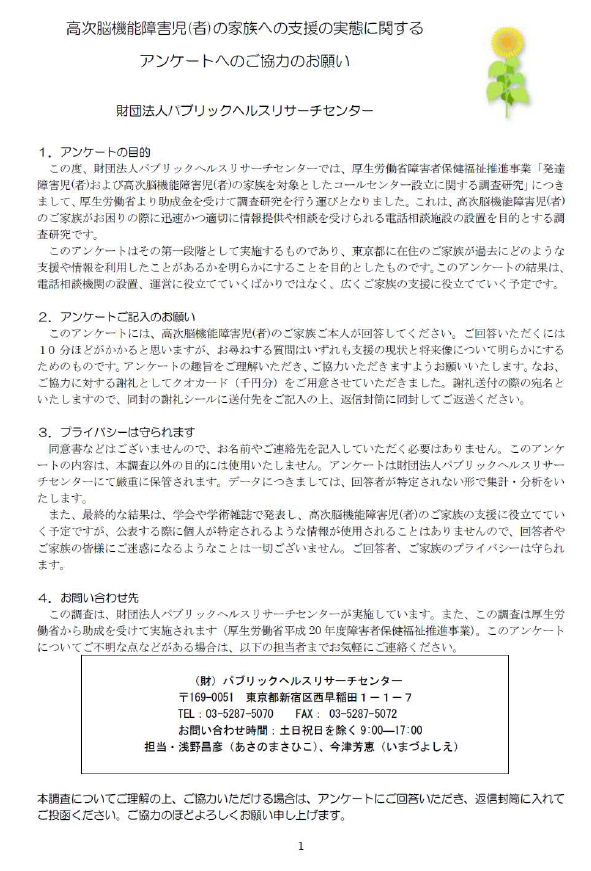

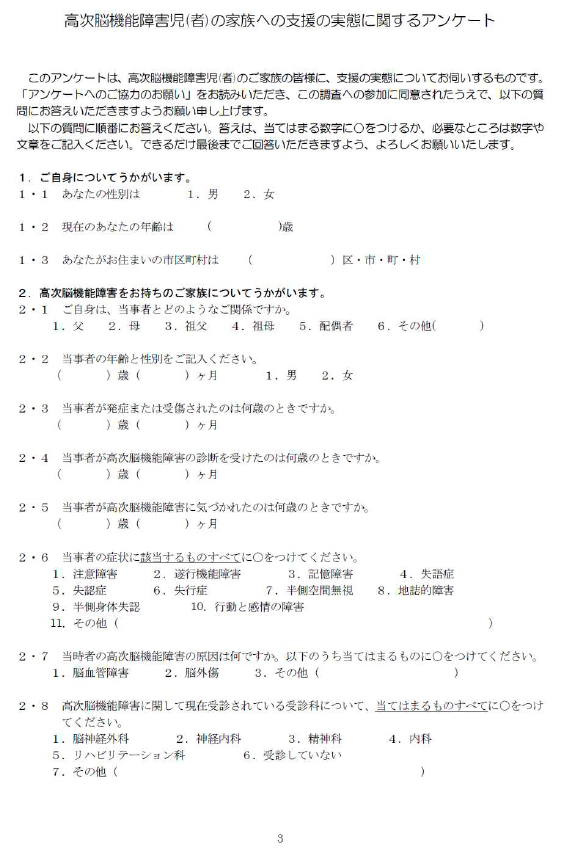

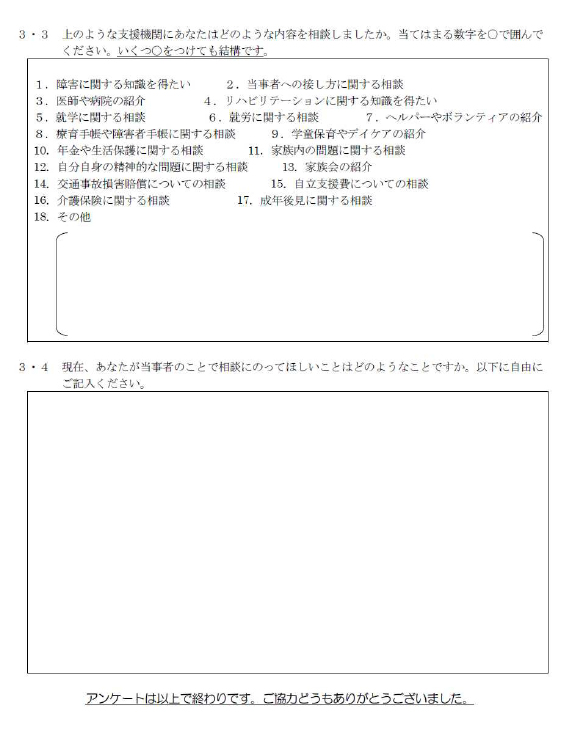

5−9 高次脳機能障害児(者)家族用調査票

5−10 相談員用調査票