2章 分担研究報告

3.具体的な実践が可能となる、保育士向けペアレントトレーニング講習会のあり方について検討する

<実施後アンケート結果より>

Q グループのご感想、ご意見があればお書きください

①小グループ

- このような研修がまた実施されるならぜひ参加したい。

- 自分の中で整理して考えられるようになり、よかった。

- とてもためになりました。

- 宿題を行うにあたり、自分自身こころがけるきっかけとなったので良かった。

- 他の現場の方達の思いや似ているタイプの子どもの話がきけ、勉強になった。

- いろいろな現場で働く先生方の話がきけてよかった。毎回楽しくすごせた。

- 幅広い知識が必要とされる立場でとても意義のある深い研修でした。保育士として当 然すべきこと「子どもを認める」ということも再確認させられる内容でした。保育園 でしっかり伝えたいと思います。

- いろんな方の実践が見えて、それもまた勉強になりました。できたらもう一度同じメ ンバーで1回でも2回でも追加の研修(フォローアップ)をやってもらえると嬉しい です。

- 2回の講座よりも5回の講座の方が当然のことですが、理解が深まりますね。効果と しては5回講座を地道にコツコツと開催される方が、実践者が増えていくのかも知れ ません。

- 個人的には、この講座に出会えたこと、深く感謝しております。

②大グループ(保育園、幼稚園)

- 多くの子どもを視た上で、「おや?」と思われる子どもがいる時に専門の先生が園の相談に乗っていただけると、本当に助かります。その様なことは可能でしょうか?

- 特に発達障害のお子さんのみに適応するものばかりではなく、普通の健常児の3才くらいの子どもに十分指導できる(参考になるもの)内容ばかりでした。有難うござい ました。

- 来年度も同じ講習を他の保育士にも受けてもらいたいので、開いてほしいです。

- 具体的なやり方、すぐに取り入れられる方法があったので、とても参考になった。

- 納得できる内容でした。どれも理解はしているものの、実際、現場では忘れてしまっていることが多かったので、あらためて子どもとのかかわり方を見直すきっかけができてよかったです。

- 警告をともなう接し方、続きもおききしたいです。

- つい一言「いつもやってくれたら嬉しいなぁー」と余計な事を言ってしまうので、反省した。

- 身近な例でよく分かり、参加させてもらい勉強になりました。より深く勉強できるよう、参加したいと思いました。

- 今回の講習で、選択させるという方法を学び、さっそく実施してみたいと思いました。

- ほめる事の大切さを教えていただきました。他の子どもに対しても参考になります。

保育がより楽しくなりました。 - とても為になりました。また次回も参加させていただきです。

- 非常に参考になりました。ありがとうございました。

- 色々な方の意見を聞け、とても参考になる。

- 気になる行動があるお子さんの保護者との面談で役立てたいと思いました。保護者 に気づいてもらい、助けになりたい。それが子どものためになるように協力したいと改めて感じました。

- 同じ内容の研修でももう一度参加したいと思いました。とても楽しかったです。ありがとうございました。

- ほめること、指示の出し方など、意識を持って関わろうとするようになった。

- とてもわかりやすく、即実践できることがありがたかったです。職場でみんなが同じ視点で保有していけるようにつなげていきたいと思っています。ありがとうございました。

- とてもわかりやすいお話でした。話術、勉強になりました(どんな答えも肯定的に受け止めてくださいました)。あと、ポジティブなオーラを感じ、やる気がでます!!

- 板橋区の看護師会全体で学ばせていただければ良い内容でした。しっかり伝えなければと思います。

- 内容全て保育にいかせそうだったので、これから色々と試していきたいと思いました。 ありがとうございました。

- 分かりやすい講習で勉強になりました。ありがとうございました。今後の保育に役立てます。

- とても参考になりました。ありがとうございました。

- とても参考になりました。園ですぐ使えそうです。

- 仕事の上でも、親の立場としても、とても勉強になりました。先生の話を聞き、気持ちにゆとり(!?)がもてたように思います。今後の生活に役立てていきたいと思います。ありがとうございました。

③大グループ(地域機関)

- 地域で子育てをしているお母さん方にも自分の子どもとの関係を考えるいい手法と思いました。

- 保健所の講義に続いて、2回目のペアトレ研修会で、大変有意義な研修になりました。 ありがとうございました。(少しでも保護者の方に伝えていきたいと思います)

- お話をきいただけでなく、実際にロールプレイをすることで方法が理解しやすかった。 お話の中で、発達障害児の特徴も伝えていただき、具体的な対応も教えていただき、 非常に参考になった。参加された園の先生の対応の状況も知る事ができ、有意義だった。また、このような機会があったら、ぜひ参加したい、。ありがとうございました。

- 幼少期ほど有効であり、幼稚園・保育園時代より日常実行されていくと良いと思います。年長になると、ほめるタイミングをみつけるのも難しくなりますが、基本的な視点・姿勢は変わらない部分があると考えさせられました。特に、子どもに協力を得ること、取り決めをしていくことは、日常、参考にしていきたいです。貴重な学びの機会を与えていただき、本当にありがとうございました。

- 園長先生クラスの方に聞いて欲しいです。面接で傷つく親御さんを見てしまっています。権威がある分、一言が重たい…理解していただきたい。私立保育園「入園は許可 しますが、うちでは何もしません」「こういう子は受けいれられません」

- 普段、子どもではなく、その親御さん(特に発達障害の母)と接することが多いのですが、私がお子さんのことをほめていくと、お母さんも嬉しそうにしてくれて、子どもにも余裕を持って接することができるようになったと思いました。

<結果のまとめと考察>

内容については、参加者全てが、ペアトレ的保育の手法は、実際の保育で利用が可能であると考えており、より深い理解のために再度参加したいと希望する参加者や、 同じ施設のより多くの職員にも参加してほしいと感じた参加者も多かった。今後もペアトレ的保育の講義は継続していく意義があると考える。

プログラムの進行については、我々は「行動を分類する」、「ほめる」は最も大事な内容であると考えている。 今回、参加者全員の宿題を集めてコピーし、プログラム終了後にプログラム内容の理解の状況について確認したが、 「行動を分類する」では、具体的に行動をあげられていた。また、「ほめる」については、様々な場面で、多様なほめ方で、ほめるポイントをおさえながらほめている実践の様子が分かった。 初回の講義の中で、「行動を分類する」、 ほめる」の2つの項目を一度に説明することは十分可能であると思われた。

しかし、中には抽象的な表現(例:やさしくする、かっこよくする)や、 「∼しない」 という見えない行動のあげかた(例:かたづけない、おしゃべりをやめない)もみられたり、好ましくない行動と危険な行動の分け方が難しい様子がみられた。 集めた宿題の結果を用いて、ポイントをおさえながらうまくできている報告を多く紹介するとともに、修正 するべき点も説明できるように3回目の機会があると理解が深まると思われた。

「無視」については、もともと親グループでも理解、実践が難しいため2回(合計3時間)の講義時間をつくっている。 今回のような短い時間での十分な理解は難しかったと思うが、複数の具体例を説明したり、より分かりやすいロールプレイを設定する工夫も必要である。 また「無視」の実践をした上で、その運用の難しかった点についてフィードバックする機会が必要だと思われた。

「指示」については、日常的に指示を出すことはあり、予告やCCQなどは実践可能と 思われる方も多く、フィードバックの機会がなくても十分な理解は可能だと思われた。 ただし、保育園では発達段階の様々な子どもたちがいるが、発達の遅れや偏りがあり、自分では望ましい行動が分かりにくい子どもでの「指示」の必要性の大きさと、 自分の力で状況にあわせてするべき行動が分かり抽象的な表現でも理解できる定型発達の子どもでの対応の違いについて、説明をしていく必要があると思われた。

大グループでも2回目の講義の際に、数名の方に宿題の内容を発表してもらい、行動の あげ方、分ける際に迷った部分の考え方、 ほめる際のポイントなどの復習を行った。全員の宿題を検討することはできなかったが、他の施設の関わりがみることができて良かった、 という感想がみられ、 今後もできるだけ多くの参加者の意見を参加者同士で共有していただける講習会にしていきたい。

2回コース、5回コースともに参加した方からは、「2回の講座より5回の方が理解が深まり、5回を行う方が実践者が増えるのではないか」との感想がでていた。 ただし、5回コースへの参加は勤務体制や、時間の拘束もあり参加希望者は少なかったという結果もある。

一方、職員間で統一した関わりをしていただくためには、より多くの保育者にぺアトレ的保育を知ってもらうことが必要である。

今回の参加者の状況、プログラムの実践や理解の状況をふまえて、今後は以下のような講習会の形を検討したい。

10名以上の大グループでロールプレイ、宿題を含めた講習会

1回目 行動分類、ほめる の講義とロールプレイ

2回目 行動分類、ほめる の宿題の数名の検討

無視とほめる、指示の講義とロールプレイ

3回目 行動分類、ほめる の宿題の全体の検討

無視とほめる、指示 の宿題の数名の検討 指示を加えた、無視とほめる のロールプレイ

小グループ参加者のひとりの児童館職員が、プログラム終了後に、地域の児童館職員に むけた報告会を企画し、 その後、館全体でぺアトレ的保育内容を協力して実践しているとの話をして下さった。 より詳しく理解している参加者がいることで、施設内に正しい理解のもとぺアトレ的保育が広まっていきやすいと思われるため、 今回のような5回の少人数グループの開催もあわせて検討していきたい。

4.保育園での現状をふまえた形で、保育園でのペアトレ的保育実践についての啓蒙的リーフレットを作成する

(1)参加者のこれまでの ほめる、叱る、しつけ、についての考え方

<実施前アンケート結果より>

Q ほめることについて心がけていることはありますか?

- 課題ができた時には、ギュッと抱き締めてあげる。

- 具体的場面を通してほめる。

- あたりまえに出来ることもほめたり、出来ない事を頑張っている時にほめる。

- 小さいことも認めるようにしている。

- 認める。できたことを一緒に喜ぶ。

- その子の良い所を見つけ、伝える。「上手」ではなく、「色がキレイね」など、具体的に伝える。

- あまりほめすぎない(おだてたり、ほめすぎ、大人の反応を異常に気にする場合もある)。

- 行動に対し、具体的にほめるようにしている。

- いつも出来なかった子をほめる事が多くなるので、なるべく平等な目で見て、良いところを見つけてほめる。

- 行動・具体的に誉めている。

- 誰かとではなく、その子自身「昨日より早いね」等、成長を誉める。

- 体に触れながら、目を見てほめる。

- 具体的に。

- 普段、私たちがあたりまえと思ってやっている事(家でも)でも、一つ一つを丁寧にほめて自信をつけさせる。

- 言葉だけではなくて「すごいね」と頭をなでたり、拍手をしたり、「○」(まる)をしめしたり、子どもによってわかりやすくしています。

- ボディタッチ。

- 繰り返しほめる。

- ほめるというよりは、一緒に喜ぶ、うれしい気持ちを共感するようにしている。

- 禁止用語は使わず、肯定的に伝える。

- 過程を見守り、成功達成を共有している。

- すぐほめる、小さなことでもほめるようにしている。

- 1人ずつの個人をほめる。

- いつも当たり前にできている事でも、必要に応じてほめる。笑顔で、スキンシップをとりながら。

- わざとらしくならないように。

- 小さなことでも新たにできるようになったことはいっぱいほめる。

- 笑顔で。

- 具体的な部分をほめる。

- すぐほめる(その場で)。

- 目を見てほめる。心からほめる。

- 自信がつき、次へつながっていくようにしている。

- 表情をつけて、「ほめている」ことも表現する。

- なるべく、頑張っている所を見つけ、ほめる。

- 子どもがほめてほしい、認めてほしい気持ちを大切にし、小さなことでもほめるようにする。

- 「ほめる」というより、その子が“関心を示した”“やった”という事実を認める。見ていたよという気持ちを声に出すようにしています。

- 笑顔 相手の目を見て。

- 対人に対して、良いことをした時にはストレートに。

- 発達に関すること(知的・指先あそび)は、次につなぐ為、ほめすぎない。

- 生活面においては、上記を使い分ける。

- 全て、スキンシップ。

Q しつけや叱ることについて心がけていることはありますか?

- 大きい声を出さない。あまり叱らない。

- しつけは、自立していくための社会的なマナー・常識的見識。叱るは、人としてやっていけない事。

- 一呼吸おく。

- 感情的にならないように、また、刺激しないようにしている。

- その子を否定するのではなく、行為を取り上げていく。

- わかりやすく、短く、後を引かず、伝える。

- 何でいけないのかわかるように伝える。

- その場で具体的に叱る。

- どのようにしたらよいのか、しつけや叱るなどということをするが、一貫性を持ち、叱った後のフォローを十分に行う。

- 「 ∼ し ち ゃ ダ メ 」 ではな く 、 具 体 的 に し て ほ し い こ と 「 ∼ し て ね 」「 ∼ 時 ま で ね 」etc.、くどくど叱らない。

- 頭ごなしに叱らないこと。

- 本人に、自分から気づくように言葉がけすること。

- 次につなげる言い方。

- “めりはり”自分で感情的にならないで、できる限りその行動を理解し、ほめながら、叱る時はビシッと伝える。その後は、ほめる所を見つけてほめる。

- 子どもにもよりますが、叱る時は低い声で簡単にわかりやすくを心がけています。

- 相手の気持ちを理解していることを伝える。

- 頭ごなしに注意しない。

- その子の話を聞く。

- 謝らせることはしない。

- 落ち着いて話しかける。問いかける。

- 自分の感情に左右されないよう、気をつけている。

- なぜ叱っているのか、その子にわかりやすく伝える。

- 一方的ではなく、会話・やりとりも大事にする。

- 短く叱るようにしている。

- ダメなことはハッキリ伝える。叱ることが終わったらひきずらない。叱り続けない。∼しないと∼できないという表現をあまり使わない。

- 子どもが悲しくなる(傷つく)ような物言いはさけつつ、それは×だとしっかりつたわるような言い方をする。

- 危険が伴うことは叱るが、保育園活動が制止ばかりにならないよう心掛けている。

- その場で伝える。

- どうしてだめか、納得できるよう伝える。

- 個々の様子・成長に合わせて対応しているが、いけないことはきちんと伝える。

- 目を見て伝える。わかるように伝える。

- くどくどしない。

- きちんと向き合って、しっかり話し、次に良い結果となった時は、しっかり「ほめています。

- きちんとやる時は、集中して行うよう、また、けじめを持てるよう心掛ける。

- 叱る時は、なぜだめなのか、理由を伝えたり、自分で考えるよう心掛けている。

- マナーを伝える事で、くり返し身につくようにする。

- 危険な事、自分や相手を傷つけてしまう事は叱る。

- ただ、「ダメ!」と言うのではなく、なぜいけないのかを説明する。

- マナーは年齢に関係なく、良い悪いをくり返し伝える。

- 常にきぜんと。感情的でなく。

<結果のまとめと考察>

これまでも、ほめることについては参加者の多くが意識して行っていることが分かったが、 それらの工夫のほとんどがペアレントトレーニングでの「ほめる」のコツに含まれている内容であった。

また、叱る際には、冷静に感情的にならないで落ち着いて話しかける、などCCQと同様のことを意識している人が多かった。 また、人格ではなく行動をとりあげるようにする、 というペアレントトレーニングの基本の考え方そのものをあげている。

ペアレントトレーニングは多くの保育者が日頃心がけている子どもへのかかわり方を、あらためて整理して考えることに役立つと思われる。

リーフレット作成にあたって、以下の工夫を行った。

- 講習会の宿題である「行動を3つに分ける」「ほめる」の結果から、実際の保育園、幼稚園でみられた具体的な例をいくつか掲載した。 (本報告書には、宿題の中から、的確な行動の分類、ほめ方ができていた宿題をできるだけ多く掲載し、他の保育士達が参考にできるようにした。)

- プログラムでもロールプレイをすることで方法が理解しやすくなるため、マンガを入れることでイメージをもちやすくした。

- 本来、危険な行動については、できるかぎり、「ほめる」「無視・待つ・ほめる」「効果的な指示」で対応し、 それでも難しい場合は、「制限を設ける」という対応をすることになっている。 しかし、小さい子どもや発達障害をもつ子どもたちは、本当はどう行動することが適切かよく分かっていないことがあるため、 するべき行動を伝えたり、周りの環境や状況を工夫して、「好ましくない行動」や「危険な行動」が避けられるようにする方がよい場合が多くあることを明記した。

- 段階的に「ほめる」、25%で「ほめる」ことで「ほめる」ことが見つかりやすくなった、 という感想も多かったため、「望ましい行動の見つけ方」について詳しく紹介した。

- 講習では、よりシンプルな場面を想定して講義するため、実際の日常生活でおこる一連 の行動を、細かく分けて、それぞれに対応する方法を【応用編】として載せ、理解を深めて、より利用しやすくした。

- 発達障害をもつ子どもの特例をふまえたペアトレ的保育の利用のポイントについて「応用編」として簡単に記載した。

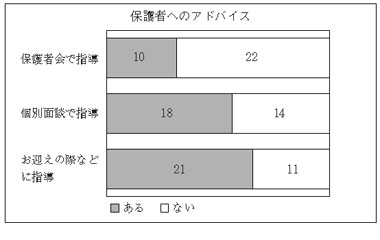

(参考)保護者への指導

Q 保護者の育児の方法について指導、アドバイスすることはありますか?

大・小グループ(全 保育園・幼稚園 32名)

ほとんどの参加者何らかの形で育児について保護者にアドバイスをする機会があった。

グループ終了後の感想で、「保護者に子どものことをほめると、保護者の方もうれしそうにしてくれた」「保護者との面談に役立てたい」という感想があった。

保育園向けのリーフレットを、保護者への指導に役立てていただきたい。

行動を3つに分ける の例(参加者の宿題より)

好ましい行動

- 小さな子どもの世話をする。

- 座って待っている。

- 手をおひざにして待つ。

- 友だちに玩具を貸す。

- 順番を守る。

- 玩具を片付けるのは早い。

- 友だちの鼻をふいてあげる。

- 「かして」といえる。

- 手洗いをする。

- 好きな遊びに集中する。

- 集団ゲームで他児を応援する。

- 自分で着替えを行う。

- おやつのおかわりを自分でしにくる。

- 手伝いをする。

- 呼ばれたら返事をする。

- 上着・靴などを所定の場所におく。

- 自分で靴・帽子を身につける。

- 自分のしたい事をきちんと言葉で伝える。

- シール貼り、コップ準備、タオル掛け、朝のしたくを行う。

- 箸を使って食事をする。中指を間に入れ、箸があつかえる。

- ボタンをかけちがうことなく衣服を着る。

- 服の前後がわかり、まちがえることがない。

- 上着のそでをあわせる。ズボンをずれず にたたむ。かごにそろえて重ねてしまう。

- 本を読みながら折り紙を折る。わからない時は言葉できいてくる。

- ボールあそび、リズム運動、集団ゲーム あそび、友達と一緒にあそぶことを楽しむ。

- 食事の時、席がみつけられた。

- クラスの子のやっている事をまねようとする。

- 登園したとき、機嫌よくあいさつをする。

- 自分からすすんで片付ける。

- 順番を守ってブランコに乗る。

- ルールを守り、鬼ごっこをする。

- 楽しく食事をする。

- トイレに行きたくなったら、自分から行く。

- テーブルをふく。手伝いをする。

- 集中して遊ぶ。

- 上ばきを履く。着替えをする。

- 手洗い、うがいをする。

- あいさつをする。

- 席についていられる。

- 自分の事を、まず自分でやろうとする。

- リボンがまだうまくつけられないが、つけようと努力している。

- 制服、タオル等をたたもうとする。

- 文字をイヤがらずに頑張っている(書く事)。

- お片付けを沢山しようとする。

- 悪いと思ったら、ごめんねと言える。

- お友達を大切にする(仲間意識)。

- 朝、登園してきた時に「おはようございます」と言う。

- 朝・帰りのお着替えを自主的に着替え始める。

- たたいてしまったお友達に、「ゴメンネ」と言える。

- 給食の準備を全て終わっても、立ち歩いたりふざけたりせず、席に座っている。

- お友達が落とし物を拾ってくれて、「ありがとう」と言える。

- 泣いている子の側にいき、声をかける。

- 排泄ができたことをおしえる。

- 当番活動を積極的にする。

- 絵本等を集中して見る。

- 一人で排尿・便に行く。

- わからない事は確認にくる。

- 「集まって∼」の声かけに、自分から走ってきた。

好ましくない行動

- 「先生なんか嫌い」と言う。

- 後ろを向く。

- 嫌と言って泣く。

- 友だちの玩具を取る。

- 話しを聞かない。

- 服をたたまずにしまう。

- もんくをいう。

- 笑ってごまかす。

- かんしゃくをおこす。

- 耳をふさいでさわぐ。

- じゃまをする。

- 人の話に割り込んでくる。

- 昼寝せずさわぐ。

- 自分の事を棚にあげて、人をせめる。

- 出先でトイレに入れない(我慢する)。

- 口答えをする。

- 「もう知らない」という。

- 要求がとおらないと泣きさけぶ。

- わざと他児と違う行動をする。

- 皆で集まると、落ち着きなく動きまわる。体がふらふら動いてしまう。

- 1対1の会話を求め、話しを始めてしまう。(席を立ったり、前へ出たり)

- 順番を守って列に並ぶ。

- 着替えをして、よごれた服をよごれ物袋に入れる。

- 挨拶をする。

- 友達と一緒に遊ぶ。

- ありがとうを言う。

- 洋服をたたむ。

- 集中して絵を描く。

- 苦手な物を食べる。

- 友だちに玩具を貸してあげる。

- どうせ○○○が悪いと、いじけてしまう。(一緒に玩具が使えなかった時)

- 汚い言葉「てめー」「ぶっとばす」を使う。

- 寝おきが悪い。

- なかなか次の行動へ移れず、遅れてしまう。

- 生活の流れからおくれて行動する。午睡時ホールへ移動はひとり残る。

- 入室時、手洗いおくれる。食事の準備おそく席がみつからない。

- 午睡時、なかなか眠ろうとせず、口の中に指を入れている。

- ねつくのが遅い為、ねおきが悪く、ぼんやりして何もしようとしない。

- おひるねの際、眠くても起きていようとしている。

- 親から離れないで、登園時泣いている。

- だまって人の使っている物を取る。

- 食事を食べないで、しゃべってばかりいる。

- 着脱の意欲がなかったり、いやがる。

- 自分のした事を人のせいにする。

- 次から次と人の物を欲しがる(じっくり遊んでいない)。

- 皆が席についても自分からすわろうとせず、走りまわる。

- かんしゃくをおこし、ひっくり返ったり、物にあたる。

- 部屋を出る。かんしゃくをおこす。

- 奇声を発する。

- 「どうせ∼」だといじける。

- パンツを降ろし、他人の反応を楽しむ。

- ピアノを弾いている時にじゃまをする。

- 着替えをせずに、遊び始める。

- わざと、コップに入れた水(牛乳)を廊下にまく。

- 「だって」と言い訳を始める。

- 先生の話などを寝そべって聞いている。

- おもちゃの取り合いをする。

- 言い訳を言う。

- 泣き真似をする。

- 他児と話しているとわり込んでくる。

- おもちゃを投げる。

- 食事中、立ち歩く。

- おいでといってもにげる。

- 興味がない事にはフラフラしたりする。

- 苦手な給食のメニューが出ると遊び出す。

- 「一番」にこだわる。

- トイレを拒み、失尿する。

- 片付けせず遊び続ける。

- 散歩中、抱っこと道に寝そべる。

- 靴をはかず裸足ででてしまう。

- 足の爪をかむ。

- すぐ服を脱いで下着姿になる。

- すぐ怒る。

- にらむ。

- 友達にちょっかいを出す。

- 汚い言葉を使う。

- 友だちを仲間はずれにする。

- 玩具をひとり占めにして、誰にも渡さない。

- 食事をする時に、横を向いてしゃべってばかりいる。

- 時々乱暴な言葉遣い(ばかやろう)になる。

危険な行動

- 保育士を叩く。

- かみつく。

- つねる。

- 走り回り、他児にぶつかる。

- おもちゃを(積木など)はげしくこわす。

- つばをはく。

- たたく。

- 物に八つ当たりをする。

- 玩具をなげすてて気持ちを終わらせる。(一緒に玩具が使えなかった時)

- ブロック・おままごとなど室内あそびの中、室内を走りまわる。

- 玩具が取られないようはらいよける際、ひじてつになってしまう。

- 1番になりたくて、人をたたく。

- 人の持っている物がほしくて、取ったり噛みつく。

- ひっかく。つねる。

- 髪を引っ張る。

- 自分の思いが通らないと、殺してやる等の暴言をはく。

- おもちゃのブロックを投げたり、ブロックでたたく。

- 高い所や柱に登る。

- 部屋を出て、道路にとび出す。

「ほめる」の例

着替え

| ほめた行動 | どのようにほめたか | 子どもの反応 |

|---|---|---|

| くつ箱のふたを静かにしめた。 | 「くつ箱のふたを静かにしめられたね」 | 笑顔で「うん」と返事をした。 |

| くつを立ってはこうとした。 | 「すごいね。もう立ってくつがはけるの!!」頭をなでる。 | 「見ててね」と嬉しそうに立ってはいてみせた。 |

| ズボンに肌着シャツをしっかりしまっていた。 | 「Hちゃんは、いつも上手にしまえてすごいね。さすが!」 | 「フフン」と鼻で笑って得意顔。 |

| 登園すると、すぐ上ばきをはいた。 | 「早くはけたね。立ってはけるようになったんだね。」 | できるようになって、とてもうれしそう(いつも、すわりこんでなかなかはけず、母親 に早く早くといわれていた)。 |

| くつを反対にはいていたのを直した。 | 「よくわかったね。自分からなおせるなんてすごいね。」 | いつも、ろくに見ずにはき、 間違えることが多く、人にいわれるといじけていたが、となりの子をほめたり、自分から直して「できたぞ」という顔をしていた。 |

| くつを立って履いた。 | 「すごいね。もう立って履けるんだね。」(頭をなでる) | 「見ててね」と嬉しそうに履いた。 |

| 衣類をたたむ。 | 「きれいにたためたね。」「一緒に先生もやろう。」 | 肌着・ズボン・Tシャツ全てたたもうとした。そしてビニール袋に入れた! |

| 靴をしまう。 | 「1人でしまったの?」「きれいにそろっているね。」 | 「うん」と笑顔でうなずく。 「見て」と言う。 |

| 片づけの声かけで、おもちゃを もってきた。 | 「○○ちゃん、もってきてくれたの。すごーい。」と言って頭をなでた。 | にこにこしてうれしそうな顔をした。また、おもちゃをとりにいった。 |

| 着替えを始めた。 | 「自分でできるんだ、スゴイ!」 「ひとりでできちゃったね!!」 | 「うん、できるよ!」と言って、はじめうまくいかなくてもなげださずがんばる。 |

片付け

| 玩具の片づけ。 | 「すぐに片づけを始めるなんてすてきだね。」 | 沢山、片づけてくれた。 |

| お片付けをした。 | 「えらい!ちゃんとブロックを箱に入れられたんだね!」 | うなづいた後、他の物のお片付けを続けた。 |

| 片付けを始めた。 | 「○○くんがやってくれると、早く片付くね。」 | 「持ってあげるよ」と他の人の物もやろうとする。 |

食事

| 野菜が食べられた。 | 「食べられるようになったんだね。お兄さんになったね。」 | 「うん、小さい時は食べられなかったけど、食べられるようになったんだ」とうれしそうにする。 |

| 給食を全部食べるといい、全部食べて完食。 | 「す ご い ね!!全 部 食 べ ち ゃ っ た の?」 | 「お 野 菜 も ち ゃ ん と 食 べ た よ!」と誇らしげ。 |

| 食べるのにあきてしまったが、 スプーンにごはんをのせようとした。 | 「自分でたべられるの。やるねぇ。」 | そのまま、口に入れた。 |

| 給食をきれいに食べきる。 | 「お 皿 ピ カ ピ カ だ ね。す ご い ね。」 | 「もっとおかわり」と食がすすむ。 自分で給食を食べる(いつもはほとんど介助)。 |

| 自分で給食を食べる(いつもはほとんど介助)。 | 「自分で食べてるんだね」「おいしい?」とニコニコ話しかける。拍手する。「上手に食べてるね。」 | 「おいしい」とニコニコしながら、大きくかむ。また、次を口へ運ぶ。 |

| 苦手なものを自分から食べた。 | 「きらいな物もがんばって食べて、えらいね。」 | さらに意欲的に食べ、いつもより早く完食。 |

| 給食を箸を使って食べようとする。 | 「Kちゃん、お箸でたべられるんだぁ、すごいね。」 | 「今 度 か ら お 箸 で が ん ば る ね」と言い、嬉しそうにしている。 |

活動

| 発表会、列にいてうたをうたっていた。 | 「かっこいいね。よくうたをおぼえられたね。」 | 「また、うたいたいね…。」と言う。 |

| 丁寧に絵を描いていた。 | 「おかお、かわいいね。上手にかけるようになったね。」 | どんどん描いて見せてくれた。 |

| かけっこがはやかった(いつも、すぐに止まる)。 | 「今日は、Hちゃん早かったね。 先生、びっくりしたよ。」 |

「うん、いっぱいはしったよ」 とうれしそう。 |

| 製作が上手(ネギづくり)。 | 「Hちゃんの作ったネギ、すごいキレイ。ネギづくりのHちゃんだ!」「ネギおじさんだ!!」 | 「ネ ギ お じ さ ん じ ゃ な い よ ー」とますますつくる。 |

| 折り紙制作に取りくんだ。 | 「すごい!きれいに折れてる。頑張ってるね!」 | (苦戦しながらも) こんなの簡単だな」 |

| お片付けをした。 | 「えらい!ちゃんとブロックを箱に入れられたんだね!」 | うなづいた後、他の物のお片付けを続けた。 |

| 折り紙制作に取りくんだ。 | 「すごい!きれいに折れてる。頑張ってるね!」 | (苦戦しながらも) こんなの簡単だな」 |

| 発表会での踊りの練習。 | 「沢山練習して頑張ったから、すごく上手になったね。」 | やりたがらなかった練習を、自分からやろうと言うようになった。 |

| 「お片付け」と言われて、すぐに使っていたおもちゃを片付ける。 | 「もう、お片付け終わったの、早いね!!」 | 他の使っていないおもちゃも片付け始めた。 |

| 朝の会で、お名前を呼ばれたら「ハイ」とすぐ返事をする。 | 「大きい声でお返事できたね。」 | 「そ う で し ょ !!」と い う 表 情 で、先生の方を向いていた。 |

| 朝の会の時、お名前を呼ばれるまで背すじを伸ばし、ちゃんと腰かけキレイな姿勢で座っている。 | 「格好よく座れてるね。」 | より背すじを伸ばし、いい姿勢を保とうとしていた。 |

| 玩具をしまう。 | 「お友だちのもしまってくれたの?」「気付いてくれて嬉しい。」 | 「そうだよ」と誇らしげな様子。 |

| ブロックを使って、見立て遊びを友だちと上手にする。 | 「高 速 道 路 を 上 手 に 走 っ て る ね。5号線?」 | ニコニコして「池袋にいくの」と、ブロックで作った高速道路にミニカーを走らせる。 |

| 歌をうたう。 | 「○○君のおうたがよくきこえてうれしいな。」 | 私の方をチラチラ見ながら、歌い続ける。 |

| 意欲的に体操に取り組む。 | 「Kちゃん、先生のお話よくきいてたんだね。かっこよくできてるよ。」 | 「うん」とうなずいて、笑顔。 |

友達

| 泣いている友だちにティッシュをあげる。 | 「Rちゃん、Bちゃんが泣いていたからティッシュをあげるなんて、やさしいね」 | 笑顔で保育士に抱きついていた。 |

| 友だちに玩具をゆずってあげる。 | 「やさしいね。ちゃんと友だちに貸してあげられるんだ。」 | 別の玩具も貸していた。 |

| けんかをした理由を自分から言えた。 | 「どうしてけんかしちゃったかいえたね。」「あやまれたんだ、えらかったね。」 | いつも人のせいにしていて、あやまれなかったが、自分で きちんと行動できたことをほめられ、やり方がわかったようで、すっきりした表情でいじけず、次の行動に移った。 |

| すもうで負けても泣かなかった。 | 泣きたいのを我慢していたので すもうで負けても泣かなかった。 「がんばったね。いっしょうけんめいやって負けちゃったけど、強かったよ。もう少しだったね。」 | くやしくても我慢できたことをほめられ、ほこらしげだった。 |

| 散歩で車道側を歩く。 | 「小さい子、守ってあげたね。」「やさしい。」 | 「○○ぐみさんも、やってくれたんだもん」「もうすぐ、○○ぐみだからさ」と自慢げ。 |

| 年下児の世話をし、話し始めた。 | 「助かるわ。ありがとう。」 | もっといろいろやってあげようとする。 |

| 自分より小さい子を入口まで連れてきてくれた。 | 「○○ちゃん、つれてきてくれてありがとう。」 | ニコニコしながら走って、自分の部屋へ走っていった。 |

| 大好きなミニカーを友達が使っても、かみついたりしなかった。 | 「ミニカー使いたかったけど、お友達からとらないでがまんできたんだね。」 | 他のミニカーを探しに行った(泣きやみ)。 |

あいさつ

| 「おはよう」が言えた。 | 「おはようを言ってくれてうれしい。」 | 今までいうことはわかっていても、すっと通り過ぎていたが、 おはよう」が言えてとてもうれしそうであった。 |

| 元気よく挨拶する。 | 「すごい元気な声でビックリした!Kちゃん、上手にご挨拶できたね。」 | 笑顔で、自分のことをたくさん話しだす。 |

お昼寝

| いつもは遊んでしまうが、静かに午睡時間を過ごす。 | 「かっこよくねてるね。」 | 少しの間、静かに横になっていられる。うれしそうな顔をしている。 |

| 目覚めた時、泣かなかった。 | 「一人で泣かないで起きたの? すごいね。」 | その後、何日も目覚め良い。うれしそう。 |

その他

| 手洗いのしかたについて | 「あわが沢山で、手の甲もあわだらけで、上手に洗えているね」 | 嬉しそうに「見ててね」と続きを見せてくれた。 |

| トイレの手洗い | 「忘れずに手を洗って、バイキンがいなくなったね。」 | てれて、保育士を叩いて逃げ た。 |

| ていねいに手を洗った。 | 「きれいに洗えてバイキンいないね。」「ピカピカだね。」 | 次回からもていねいに洗うようになる。洗った後、手を見せてくれる。 |

| 昼寝後、自分で布団を片付けた。 | 「自 分 で 片 付 け ら れ て え ら い ね。気持ちよく起きられたね。」 | 他児の布団の片付けも手伝う。 |

| お手伝いでタオルを持ってきてくれた。 | 「Sちゃんありがとう。」「お手伝いしてくれて、とてもたすかるわ。」 | ニコニコしてほこらしげな顔をしていた。 |

| 歩いて登園。 | 「あれ、きょうはお姉さんみたいだね。」「じょうずに歩いてきたね。」 | 歩けることに自信を持ち、うれしそうに歩いてきた。次の日も歩いてきた。 |

| テーブルを拭いた。 | 「お手伝いしてくれてありがとう。」 | 次の行動にスムーズに移れた。 |

| 靴(サンダル)を揃えた。 | 「次に履く人嬉しいだろうね。」 「揃 っ て い る と 気 持 ち い い よ ね。」 | 「先生履いていいよ」と言ってくれた。 揃えない友だちに知らせた。 |