2章 分担研究報告

2)感覚統合療法の手法を用いた保育園等における発達障害児への支援

分担研究者 佐々木清子(心身障害児総合医療療育センター

リハビリテーション科(作業療法士))

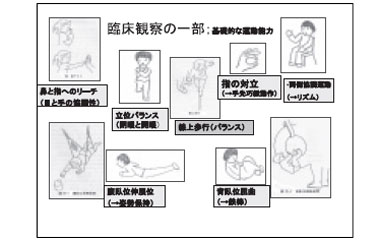

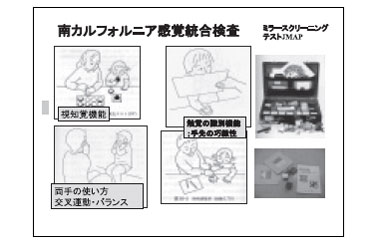

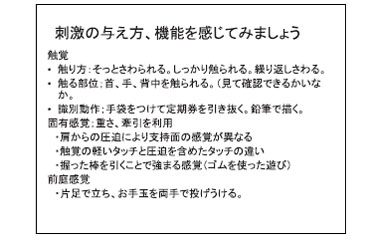

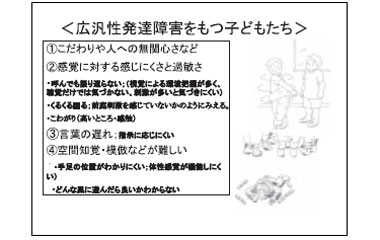

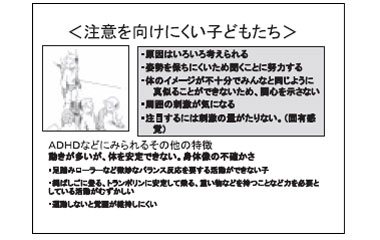

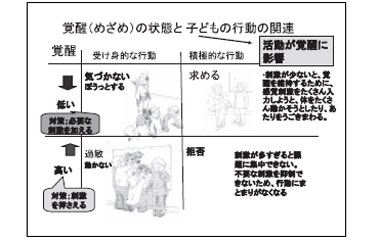

研修会 「感覚統合療法」の概要とポイント指導

- 地域対象研修会

①2008年12月16日(火)18:30~20:00 19名参加

②2009年1月10日(土)14:00~15:30 14名参加

③2009年1月13日(火)18:30~20:00 13名参加

④2009年2月14日(土)14:00~15:30 7名参加

- センター職員向け研修会

⑤2009年2月25日(水)17:30~19:00 約30名参加

研修会資料

<現状について>

1.研修会参加者の状況

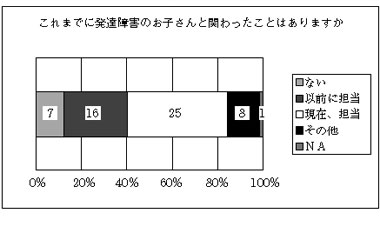

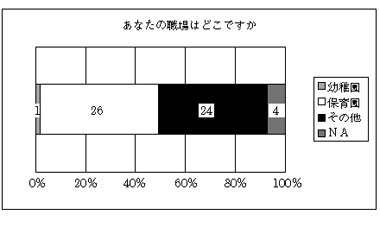

実際に発達障害のお子さんに関わっていた人が多く参加した。 幼稚園や発達相談所の人など子どもと直接かかわっているところや家族との相談を中心にいている所であった。

参加施設の状況;適応指導教室、教育相談室、教育センター、健康福祉センター、福祉事務所、おとしより保健福祉センター、 家庭児童相談室、療育センター、児童館、小学校、学童、区役所(健康福祉センター)、心身障害児総合 医療療育センターなどであった。

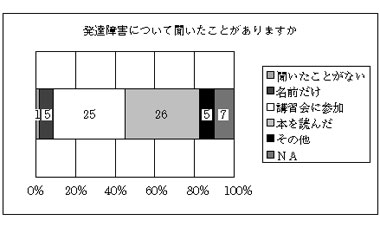

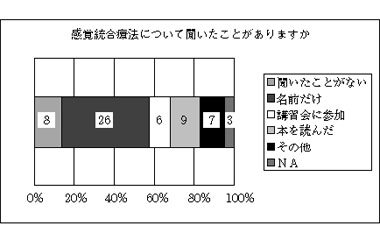

感覚統合について知っているかについては感覚統合について聞いたことのない人もいたが、 なんらかの形で聞いている人が大半をしめていた。その手段は、インターネット、園児の様子の見学、保護者からの情報であった。

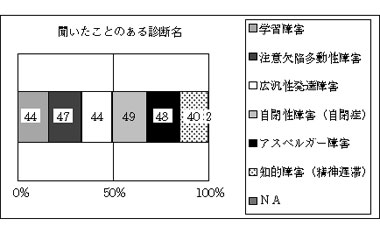

聞いたことのある診断名については、それぞれの診断名を約半数の人が聞いていた。

図1 発達障害について

図2 聞いたことのある診断名について

図3 感覚統合療法について

図4 発達障害のお子さんとの関わりについて

図5 職場について

2.施設での遊びの提供の状況

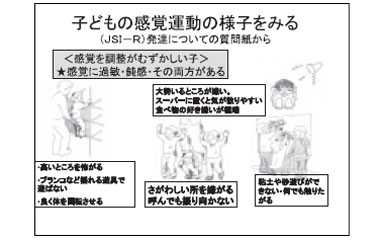

直接関わっている施設に勤務している参加者から運動系、触覚系、手の巧緻的な遊びについて調査を行った。

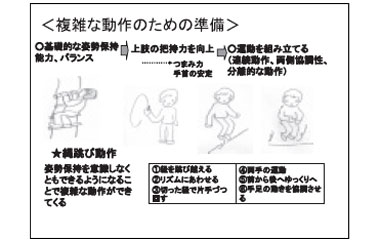

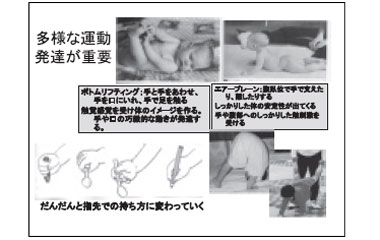

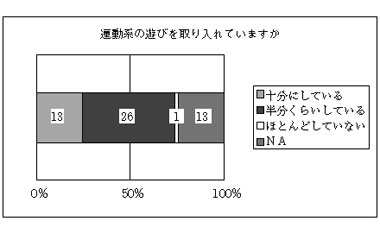

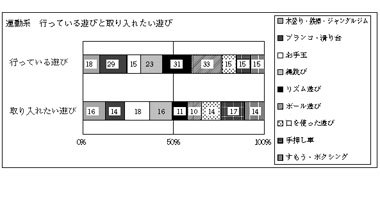

【運動系の遊び】

大半はよくしていた。しかし、園庭がなく行うのが難しい(ホールのみ)ところもあった。 内容的には、体をひきつける遊び、両手の協調的な遊び、口を使った遊び、上肢を支持する遊び、同時収縮を促す遊びは、半数が行っている状況で、 大半が行っていたのは、 ゆれる遊び、リズム遊び、ボール遊びなどであった。

今後取り入れたいのは、全般的に見られていたが、特に、体をひきつける遊び、両手の協調的な遊び、上肢を支持する遊び、同時収縮を促す遊び、 ゆれのある遊びであった。子どもは、喜んで遊んでいる状況であったが、しようとしない子もいて、時々参加する、しようとしないが、好きなものは行うようであった。

図6 運動系の遊びについて

図7 運動系の遊び

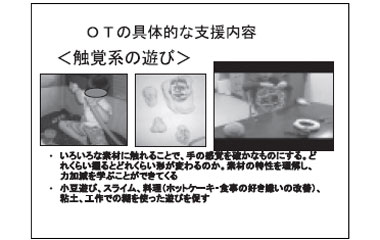

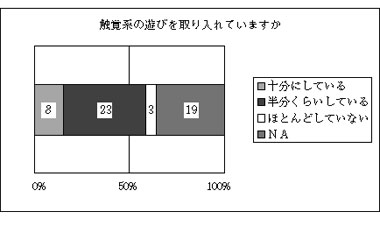

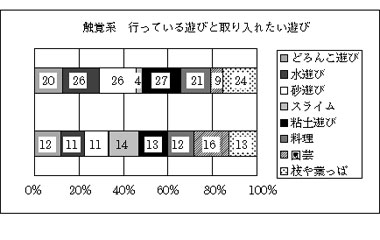

【触覚系の遊び】

十分にしている、半分位しているが大半であった。 大半が取り入れていたのは、砂遊び、 粘土、水遊びなどで、やや少ないのが枝や葉と遊ぶ、料理、泥んこ遊び、少なかったのが、 スライム、園芸であった。

今後取り入れたいのは、全般的にみられていた。 今まで取り入れていない遊びの中で今後取り入れたい遊びでは、スライム、園芸がやや多かった。子どもは喜んで遊べていたが、 しようとしない子もいた。

園の方針として、汚れることはしないところがあった。しようとしない子では、料理だけは行う、粘土、砂遊びはたまに行うなど特定の遊びを行う傾向があった。

図8 触覚系の遊びについて

図9 触覚系の遊び

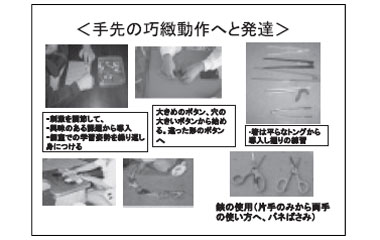

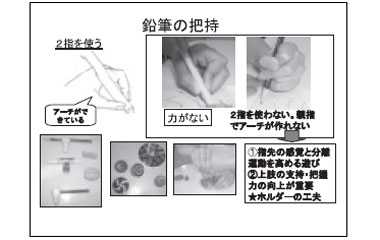

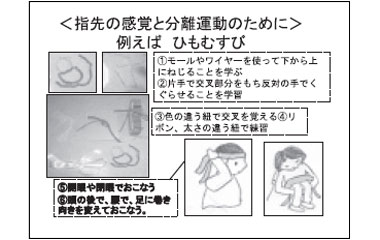

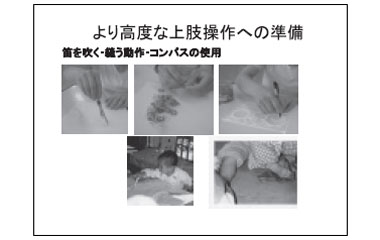

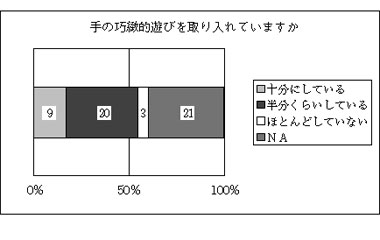

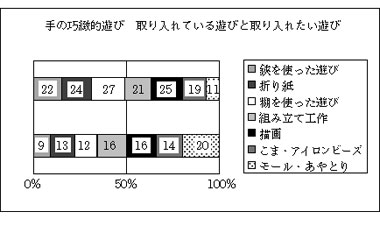

【手の巧緻的な遊び】

ほとんどしていない所が、数名みられた。他は半分、十分していたという回答であり、運動系と触覚系の遊びに比べて行っている施設は少なかった。

内容では、のりを使った遊び、描画が多かった。はさみ、折紙、工作、つまみの遊びは 半数くらいで、モールやあやとりなどの遊びは少なかった。 取り入れたいものは、モールやあやとりなどの手の分離的な遊びが多く、他は、工作、描画、折紙であった。 子どもは誘えば行うのが多かった。危ないとの理由でできていないところもあった。

図10 手の巧緻的遊びについて

図11 手の巧緻的遊び

3.気になる行動や遊びについて

挙げられた項目は以下のようであった。

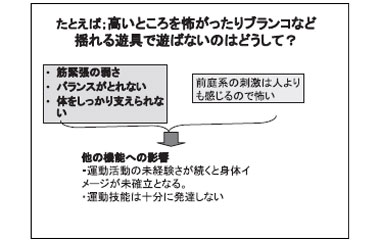

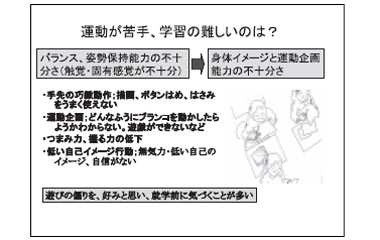

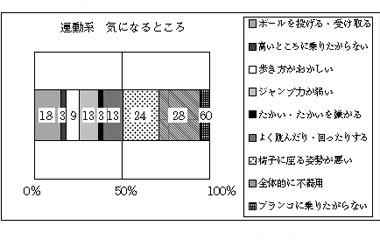

【運動系】

- ボールを投げる。

- 受け取るなどが苦手。

- リズムを取りにくい。

- 高いところに乗りたがらない。

- ジャングルジムなど。

- 歩き方がおかしい。

- 現在、母親に精神疾患のあるお子さんで、独歩可能から5ヶ月経過なのに独歩に発達が見られず、不安定な歩き方をする子どもがいる。

- 走る時のリズムが一定ではなく、右足と左足のバランスが悪い(タタン・タタンと走る)、 立ったまま背中を反ることができない。(診断のついていない、気になる子)

- 遊びが極端に偏っている。

- 足こぎ車に乗る。

- 空気の抜けたボールを抱える。

- すべり台。

- 電車の本を見る、これ以外しない。

- 縄とびは必ず前から後へまわそうとする。

- バタバタと走る。

- つま先歩き。

- 良く動き回る(走り回る)のに、リズムに合わせたり、バランスをとるのは苦手。

多かったもの(15以上)は;ボールを投げる、リズムがとりにくい、椅子の座る姿勢が 悪い、全体的に不器用である

図12 運動系について

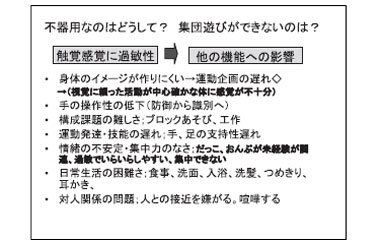

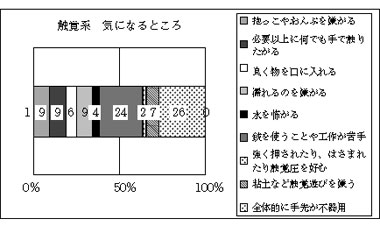

【触覚系】

- ハサミは逆に持ち使用することがある。

- のりは、適切な量がわからない。

- 手で紙をきれいに切ることができない。

- 鉛筆にぎりのようにスプーンを持たせると、スープをすくえない。

- 痛がらない。

- やたらと人にくっつく(嫌がられても)強引に。

- 砂箱に入る。

多かったもの;はさみや工作が苦手、全体的に不器用

図13 触覚系について

【発達面】

- うつぶせを嫌がり、座った状態でおしりをひきずって前進する

- 他の子がつかまり立ちを始めた頃、“自分だけ座っていられない”と立ち上がり、徐々に歩行も始めた。

- ねがえりしないのにすわる

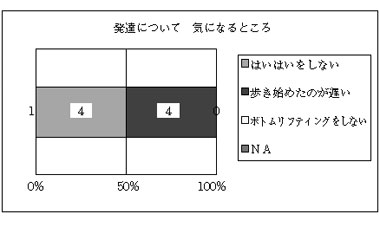

- はいはいをしない、歩き始めが遅いに該当あり。

図14 発達について

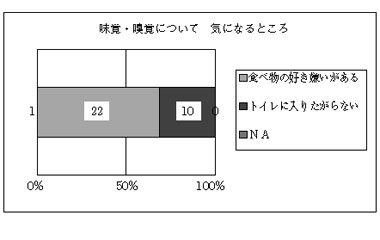

【食事】

- ものすごく食べる。味覚は、食べ物の好き嫌いがある。

図15 味覚・嗅覚について

【トイレ】

- 人が沢山いると同じ所でできない。

- 紙おむつにはきかえて排便をする。

- 大便はおむつでないとできない。

- 慣れた所のみ入る(園でも数カ所ある中の1カ所のみ)。

- 清潔でないと×。

- 慣れない。

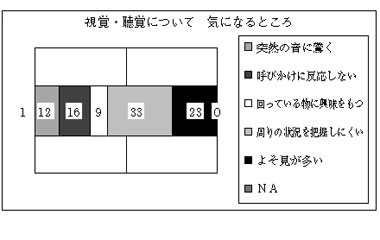

【視覚や聴覚】

- 調子はずれの声で唄う。

- 特に大きい声や高い声に驚く。

- チカチカするもの(例:自販機)から離れられない。

- 特定の音(飛行機・ゴミ収集車など)イヤがる。

- 温度感覚・体温感覚 暑くても寒くても衣服の脱ぎ着をしない。

- 目が合うことがあまりない。

- 呼びかけに反応しない。周りの状況を把握しにくい。よそ見が多い。

図16 視覚・聴覚について

《考察》ほとんどの人が子どもの行動について気になっており、なんらかの形での支援が重要であった。

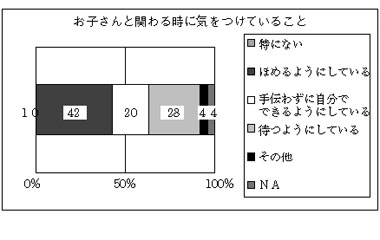

4.子どもとのかかわりで気をつけていることについて

【ほめるようにしている】

- 注意されることが多くなりがちなので意識するようにしている。

- 簡単な言葉で1つずつ指示を出す。

- 注意を向けてから声かけする。

- 言葉以外にジャスチャーで指示をする。

- 禁止の言葉を使わないようにしている。

- 成功体験が増えるように配慮する。

- その子がやり始めたことを真似て一緒にやってみる。

- ダメなものはダメと必ず伝える(その場で)。課題がうまくいっても失敗しても必ず休憩をはさみながら行う。

- 短い言葉で伝えるようにしている。

- 自閉の子→1人あそびにならないように、具体的な言葉でのやりとりを促す。

【手伝わずに自分で経験できるようにしているについて】

- 実物を見せて誘う。

- 周りの状況を伝え、自分以外の考え方もあるということを伝えている。

- 繰り返しの中で、いろいろなことが身についてゆくよう声かけ対応している。

- こだわりを大人がつくらないようにしています。

【待つようにしているについて】

- ムリと思われる(年齢相応のことでも)ことは、強制しない。

- 不安な気持ちを取り除くよう配慮する。

- 不安な気持ちを取り除く。

- 遊びの発展を提供してみてチャレンジ、興味を引き出す。

【その他】

- その子が困っている時手助けする。安心して、安定して過ごせるように心掛けている。

- 自分自身も主体的に遊ぶようにしている。

図17 お子さんと関わる時に気をつけていること

<地域へどう支援できたかについて>

研修会後の感想からは以下の点について支援できた。感想は以下のようであった。

①子どもの行動を理解してもらえた

- お子さんの行動を解釈する際のみかた、視点について手がかりが得られました。 不器用さの原因や注目しない理由、なぜこのような行動をするのか、あの活動中になぜ子どもが泣いて嫌がったのかなど理解できた。 また、子どもからのメッセージを受信するアンテナが必要だと思う。

②具体的でわかりやすかった

- 講義は実技を交え、より実践的に行ったので、感覚統合についてわかりやすく理解してもらえた、担任を持った数人の子と重ねて考えることが出来ました。

③保育に生かせることがあった

- 細かい点を知ることができ、保育園でも実践できることもたくさんあり、保育に生かしていくことができると感じました。

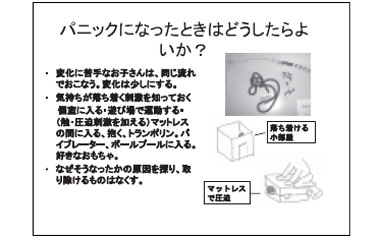

- また、今現在嫌うこと(苦手なもの)も、こちらが様々な工夫をすることで、活動をす ることができ、ステップアップしていけると改めて感じました。

- 手軽に、日常的にできる様々な具体的な素材について情報が得られた。おもちゃや遊び は特別なものでなく、自分が小さな頃にしていた遊びでよいと気づきました。

- 感覚統合療法の要素を取り入れていき、子どもとの遊びの中で活かしていければと思っています。

- 関わり方を学べた。;援助等も行いたいが、何をどうすれば良いか分からなかったので、 出来る事から取り入れていきたいと思います。ボール遊びにしても、具体的にどのよう にかかわってあげることがいいか、具体的な話や、実際に遊具の体験ができよかった。

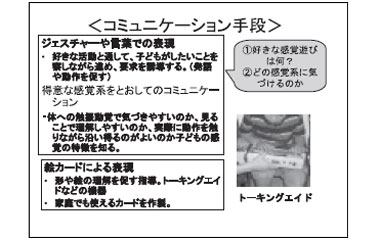

- コミュニケーション手段という中では、呼びかけだけではなく、体に触れて向きをかえたり、目を合わせて伝えることで、より相手に伝わりやすくなることが分かりました。

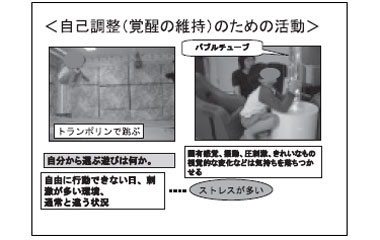

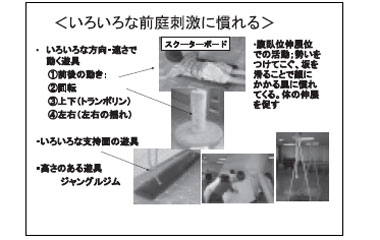

- 実践の場で意識して取り組めそうな内容、現場で取り入れられそうな遊び、観点がいく つもあった。(トランポリンをやりながらボールをとるなど、遊びを組み合わせて複雑 な動きをするなど)。その子が苦手意識を感じることなく、スキルアップしていける方法を、もっと考え、勉強していかなくてはいけないなと感じました。子どもにとってどのように導くのが良い事なのかを、まずは自分が考える必要があると再確認しました。

④楽しく行うことの大切さを理解してもらえた

- 小学生対象の適応指導教室なので、すでに二次障害を持ってやってくる子が多く、苦手意識やあきらめ、恐怖でなかなか行ってくれない子が多いです。「楽しんでやれること」 がたくさんありそうで、参考にしたいと思います。具体的に親や子に遊びの提案、関わりの提案を楽しみながらやっていけたらと思いました。

- 子どもが楽しく、主体的に遊びを通して発達を援助できること(していかなくてはいけない)ことの大切さを学びました。楽しく主体的に遊ばせる等が大切ということがわかりました。

⑤感覚統合療法について理解をしてもらえた

- 遊びの中で、感覚神経運動技能を高めていくことができること、また、その効果(結果)として身につくものがある…ということを改めて知ることができました。

- 遊びや運動の訓練が日常の生活のしやすさ(→はしの使い方むずかしくて)につながることをお話を聞いて実感した。

- 子どもの発育・発達に運動や体験が非常に大切なことが改めて認識できた。

- 訓練の様子がイメージできました。

- 発達障害のことも分かりやすく、勉強になりました。

- 子どもへの関わり方、行動や心の動き、その子の身体機能、感覚機能等ひっくるめて考えていかなければならないのだと感じました。日常はプレイセラピーが主ですが、不器 用さ(微細、粗大)があるお子さん、感覚過敏があるお子さんには、場合によっては感覚統合療法を取り入れてあげることも有効であると感じました。特に、苦手な動きや活 動を訓練することなどは必要であると思います。また、行動・遊びを通して子どもをアセスメントすることが常に求められていますが、今日の講義ではヒントを色々といただ けたと思います。

- 感覚統合が実際にどんなことをしていきながら感覚を育てていくものかが、具体的に分かりました。用具を工夫しながら、役に立てたいと思います。

⑥保護者の方にかかわりのヒントになった

- 健康福祉センターで、すぐ実行とはいきませんが、関わる子がどこが苦手なのか、家で どういうことを気をつけたらいいのか、母や父に話していけたらと思います。

- 保護者の方の気づきの部分に役立てたい(文を読めない、字がまっすぐ書けない、左手 を全く使わないetc.)。

- 母親を通しての関わりであるが、子どもが相談室にみえていない場合、母親に子の関わりの一貫(一環)として話していきたい。現在、発達障害と思われるお子さんの保育には関わっておりませんが、今後、こうしたことで悩んでいるお子さんや親御さんと出会ったときに、今回の知識を役立てていきたいと思います。

<今後について>

感想には以下のような意見があった。

- 相談室として、こちらでいろいろと相談にのっていただくことが出来れば幸い。もっと具体的に聞いてみたいと思いました。

- 分かりやすかったですが、もう少し詳しく聞きたかった。

- 発達障害について、また、研修会を開催して頂きたいと思います。

- 実際に子ども達が療法を受けている場面を見てみたいと思いました。

- 来室する親の多くは、学校に入学してからみえるので、小学生バージョンの話もあるとよい。

- 初めて具体的にきく内容でした。

- 質疑応答の時間が欲しかった。

- 便利な用具やおもちゃの貸し出しや展示ができるとよい。

- 縄跳びができるようになるためにどのような遊びをしていったらよいかなどわかるようなものがあるとよい。

《考察》

今回の研修会は、板橋地域の保育関連の職種の人たちであった。東京都内でも感覚統合療法を行っているところは少なく、また、あまり知られていないと感じていた。 今回の、参加者の多くは感覚統合療法についてなんらかの形で理解できていた点は、ほかの地域よりも比較的広く知られていたと思われた。 しかし、感想から具体的に保育にどういかせるものか、実際にどのようなものかなどは、研修会に参加して知った人がほとんどであった。 今後もこういった研修会への希望もあり、継続して行う必要を感じた。

発達障害児に対する支援に感覚統合は必要であり、豊かな遊びを幼児期から提供していくことは必要不可欠であると考える。 アンケートにより現状を調査してみると、多様な遊びが十分に行われている状況ではなかった。 しかし、講義を聴いて遊びを取り入れる方向で考える人が見られており、研修会は有効であった。 そして、感覚統合療法は、保育の中で生かされるものであること、具体的にどうかかわるか、楽しみながら行うことの大切さ、 おもちゃをどう使うかについても理解してもらえた。また、研修会に参加する以前から、 ほとんどの人が、ほめるようにしたり、 手伝わずに自分で経験できるようにしたり、待つようにし、かかわり方の基本的なことを十分に理解できていた。 その上で、参加者がより 具体的に、実践的な方法を学ぶことができた。

幼稚園、保育園など施設に来て支援をしてほしいなどの要望も出ており、現場をどう支援できるかを今後考えて行く必要がある。 また、用具やおもちゃの展示や貸し出しを行ったことで、実際使ってその子どもにとって本当に子どもに有用なものを提案でき、 地域で 活用してもらえるようになったと思われる。

また、今回作成した小冊子は、地域で活用してもらえるものになると思われる。 研修実施後、どのように取り入れられたかについては十分な意見を集約できなかったが、一部、人員が足りないことで十分に取り入れにくいという意見があった。 実際、鋏を使うことや、屋外の遊びでは危険がないように配慮する必要がある。 また、保護者への理解も必要になるため、簡単に豊かな遊びを提供する状況ではないことがわかった。この点は、 今後、施設の充実に関して考えていく必要がある。