2章 分担研究報告

3)早期の発達障害児に対する地域での支援の現状の調査研究

主任研究者 米山 明 (心身障害児総合医療療育センター 小児科)

研究協力者 児玉 真理子(心身障害児総合医療療育センター 小児科)

研究協力者 岩崎 博之(心身障害児総合医療療育センター・那須療育園 小児科)

【研究の背景と目的】

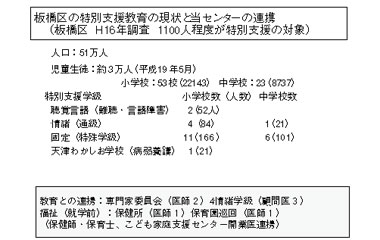

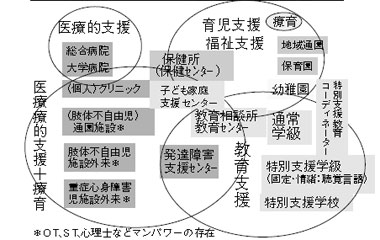

主任研究者らが所属する心身障害児総合医療療育センターが、当センター周辺の「発達障害児者」の外来療育相談、治療相談とさらに地域連携として、 保健所、保育園、幼稚園、 障害児通園施設、学校などと連携して療育センター機能を果たしており今後さらに連携が 強まることが予想される。 一方、当センターが位置する東京都板橋区は、人口51万人で、 子ども人口およそ5.8万人(学齢の子どもは3万人)である。 教育分野において「発達障害」児への支援については、平成16年の学校調査によれば、1100人程度が発達障害をもち 特別支援教育支援が必要と推定されており、 平成21年度には教育相談所の機能強化が計画されているが、1100人のうちその多くが通常学校で対応できる児童生徒であり、学校、校内での支援の強化が望まれる。

当センターの外来療育機能として、板橋区以外の地域のカバーと肢体不自由、重症心身障害児者のフォローの役割も大きく、 他の多くの療育機関が直面しているように、「発達障害」児に対しての投薬や感覚統合療法、言語療法など医療支援が必要な児童生徒の当センターの受け入れ能力を超えている。

また、就学前の子どもにおいても、3歳児健診は3500名/年でその6%程度が「発達障害」と推定すると、そのニーズは200∼250名/年と高いが、 グレーゾーンに入る子どもは、 3才児健診を気にはかかりながら通過しており、その子ども達の支援の多くは、 通っている保育園や幼稚園生活において配慮がされることが望ましい発達や行動特徴である。

そのため今回、発達障害児へのセンター周辺地域の支援の現状と他の地域の支援の現状を比較考察し、 本研究の主要テーマである「発達障害児に対する早期からの地域生活を効果的に行うための調査研究」 の保育園等の現場における発達障害児の対応の現状と支援を 「ペアレントトレーニング」の手法を用いた保育実践、 と感覚統合療法の手法を用いた支援の必要性の根拠を示すことを目的とする。また、今後の療育機関のあり方についても分析検討する。

【調査方法】

1 板橋区地域の発達障害児者への支援について、保健、福祉、教育レベルでの支援システムの構築状態と支援の実態について最近の動向を資料収集、 必要に応じて直接の聞き取り調査を実施する。

2 他の地域で支援している現状(診断、支援(手だて))を資料収集、必要に応じて直接の聞き取り調査を実施する。

3 療育機関の現状分析と今後のあり方を資料収集する。

4 1、2を比較分析、考察し、地域支援の具体的内容と療育機関の今後のあり方を提案する。

【結果と考察】

1 板橋区地域の発達障害児者への支援の実態について

図1 当センター地図

1)平成19年統計調査では、東京都板橋区は、人口51万人、15歳未満の子どもの人口およそ5.8 万 人 、 各 年 齢 別 人 口 0 ∼ 4 歳 で は 平 均 約3900 人 で あ る 。 保 健 機 関 と し て 、 保 健 所 、 健 康 福 祉 セ ン タ ー が 5 カ 所 、 保 育 園 ( 公 立47 / 私 立39 )、 幼 稚 園 ( 公 立 2/私立37)、児童館(区立37)、家庭子ども支援センター(1)などである。

一方、子育て支援と「発達障害児」等への支援サービスとして、訪問ならびに健診があるが、 平成18年度3・4ヶ月健診(受診率:98%)、1歳半健診(受診率:86.1%)、 3歳健診(受診率:91.9%)であった。

保健センターでおこなわれている、発達診とフォローアップは医師、心理士により 診断フォローアップシステムはあるが、 母子関係を重視した子育て支援の比重がやや強い場合があり、発達障害児に対する専門的なアドバイスを受けることはまだ十分でない。

2)保育園巡回相談について

板橋区では昭和51年より障害児保育(現在は要支援児保育と改められている)を行い、 当初は数園のみであったが、その後徐々に広がり、現在ではすべての園へと拡大されている。

基本的には保護者からの希望によって当該園へ保育士を加配すると共に、心理判定員が月1回巡回して相談にのる形である。

平成19年度は区立45園98名、私立29園62名、合計160名が要支援児となっている。 これは平成元年86名のほぼ2倍となっており年々増加している。 いわゆる要支援児枠は1園につき3人と定められているが、実際に保育園で「気になる」「心配な」子どもたちの数はもっと多く、 巡回心理判定員は、すでに認められた要支援児以外のこのような子どもたちの相談もひきうけている。

「気になる」子どもたちは、外見的に変わったところはないが、乱暴、言うことをきかない、いつも走り回っている、 1対1で言えばわかるが全体へ指示すると理解できない、切り替えが苦手、ひどい偏食で食べることができるものが少ない、 他の子どもとうまくやれない、動作がのろい、等々集団行動からはずれたり遅れたりする子どもたちである。

広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、軽度精神遅滞などのどれかまたは複合した状態であることが多い。

これらは自宅ではその状況はあまり気づかれず、保育園で過ごす状態で初めて気づかれて指摘され、 保護者と保育園が良い信頼関係で結ばれている場合には、療育機関、病院などを利用して本人と家族が支援を受けたり、 保育園でも要支援児保育を受けたりすることができる。 以前は障害児という言葉への反発もあってこの制度をうまく利用できないこともしばしば見られた。 現在では「障害児」の言葉を排して要支援児と言葉の面で変更され、保護者からの希望を出すにあたって心理的ハードルが低くなっている面は良いことである。

しかし一部の保護者は、子どものことを心配に思う反面、他から指摘されたことで保育園への信頼感を失って敵対してしまったり、 また逆にひどく子どもを叱って困った行動を是正しようとしてうまくいかず、子どもとの関係をかえって悪くしてしまう場合が見られる。 また保護者が心の病気を持っていることも多く、その場合には不用意に子どもの「気になる」面を指摘することは難しい。

これらの公の要支援児に加えてサポートの必要な子どもは多く、保育士が子どもたちについて理解すること、 どのように子どもと接すればうまくいくのかを身につけて実力を上げることが大事になってくる。 またさらに子どものケアをすることだけでなく、家 族・保護者との信頼関係を保ちサポートすることが必須となっている。 このためには子どもの状況を保育士が「困っている」というのではなく、子どもの状況を共感性を持って表現しその対応の仕方も伝えていくことも必要で、 10年前とは違った難しさがある。

巡回相談の中では数字以外の細かい事情があらわれてきており、一部の保育園では保護者の激しい攻撃的行動によって精神的に疲弊した保育士もでている。 また一方、保育園側にも保護者へ気になる子どもの行動に伝える際にもう少し配慮を持ってほしいと思われる場合もある。

発達障害者支援法ができて以来、板橋区では発達ネット関係者を中心に保育士向けの軽度発達障害を理解するための講演会を毎年3回程度行っており、 これにはかなりの興味が寄せられ多数の参加がある。 講演会とその保育園への伝達講習により、広汎性発達 障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、 軽度精神遅滞などの理解はここ3∼ 4年の間に格段に進歩・拡大していることが実感できる。 これまでは「困った、気になる」子どもたちがどうしてこんな行動をするのかわからなかったものが、 診断名としての名前を与えられ理解できるようになったことで、自分たちの感じ方が間違っていなかった、 やり方が間違っているのではなく、もっと配慮が必要なのだと実感されているようだ。 このような理解ができてきた現在、もっとも求められているのは、どのように子どもに接したらよいのか、どのように保護者に伝えたらよいのかということである。

保育士は毎日生活を通して子どもと接触しているため、ある年齢の平均的・定型発達の子どもがどのように遊ぶか、 また集団の中でどう振る舞うかということを経験・実感 としてしっかりもっている人が多く、そこで定型からかなりはずれる子どもを早期に捉えることができることが多い。 また子どもへの共感的対応のセンスを持ち、いったんどのように振る舞えば子どもとの対応がうまくいくかの総論を示されれば自分なりの対応の仕方を引き出せる人が多い。 早期発見・早期対応という方針を家族内へ持ち込んだとき、一部には家族が保育への意欲を失い親子関係でマイナスに働く場合があることが懸念されるが、 保育園では良い面が出てくると思われる。

そのための手だてとしてペアレントトレーニングの手法は有用である。 発達障害を持つ子ども達へはついつい叱ったり注意したりすることが多くなって、二次的に子どもとの関係が悪化してしまい、 どうしたらよいのかわからないと悩んでしまうこともある。 その中で、本人が良い行動へむきはじめたところで(完全でなくとも)ほめることや、 行動を分析していく事の中で、成功への手がかりを掴むことができると思われる。

(児玉真理子)

一方、連携システムとしては、発達障害児を連携して療育、子育て支援ができるよう に2004年から 「乳幼児の発達の遅れに関する相談・支援機関連絡会」:通称「発達ネット」が創設されて5年となる。 保健所が主催し年3回開催され、構成メンバーは、医師、 医師会医師、保健師、保育園、障害福祉関係の関係諸機関から30名程度の出席があり、 顔の見える有機的な連携がし易くなった。

さらに関係者向けの「発達障がいガイドブック」が2007年に完成し、相談機関や相談時に役立っており、関係機関の横の繋がりの他、 就学相談など就学へ向けた教育委員会との相談(移行支援)をすることも増えた。

| 備考 | ||

| 会長 | 板橋区保健所長 | |

| 助言者 | 心身障害児総合医療療育センター小児科医 | 板橋区特別支援教育専門家委員会委員長 |

| 1 | 心身障害児総合医療療育センター小児科医 | 板橋区 乳幼児発達健診 保育園巡回相談医 |

| 2 | 板橋区医師会学校医医務部理事(小児科医) | 障害者支援係 |

| 3 | 都立北療育医療センター 通園係 | |

| 4 | 都立高島特別支援学校 地域支援部 | コーディネーター |

| 5 | 筑波大学桐が丘特別支援学校 地域支援部 | |

| 6 | 都立大塚ろう学校乳幼児教育 相談係 | |

| 7 | 家政大学 わかくさグループ | 障害児通園事業(デイサービス) |

| 8 | 東京YWCA板橋区センター | 障害児通園事業(デイサービス) |

| 9 | 加賀児童ホーム | 障害児通園事業 |

| 10 | 教育委員会学務課就学相談担当係長 | |

| 11 | 教育委員会指導室特別支援教育推進担当係 | |

| 12 | 教育委員会指導室 教育相談所 | |

| 13 | 教育相談所 言語 | |

| 14 | 教育相談所 言語 | |

| 15 | 教育相談所 心理相談(分室) | |

| 16 | 私立ときわ保育園 | |

| 17 | 区立高島保育園 | |

| 18 | 大谷口保育園 | |

| 19 | はすのみ児童館 | |

| 20 | 板橋区福祉事務所 | |

| 21 | 赤塚福祉事務所 | |

| 22 | 板橋区福祉事務所(保健師) | |

| 23 | 障害者支援係 | |

| 24 | 障害者施設施設係 | |

| 25 | 子ども家庭支援センター | |

| 26 | 板橋健康福祉センター | |

| 27 | 上板橋福祉健康福祉センター | |

| 28 | 赤塚健康福祉センター | |

| 29 | 志村健康福祉センター | |

| 30 | 高島平健康福祉センター |

平成20年の活動では、保健関係の研修会で「ペアレントトレーニング」について北医師の講演「ADHD」についての講演があるなど啓蒙活動に取り組んでいる。

また、平成20年度には板橋区医師会が東京都の助成を受けて、5歳健診の試みをパイ ロット的に実践報告(平山先生)をしたが、まだ受診率は低いこと、診断に困ることがある。 さらに療育機関への受診することのアドバイスはできるが、地域での現場に即した支援体制がまだ十分でないとの報告であった。

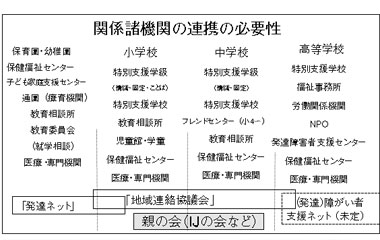

2 - 2 . ラ イ フ サ イ ク ル を 考 え た 地 域 支 援

就 学 前 小 学 中 学 高 校 ( 大 学 ) ・ 就 職

図2 ライフサイクルを考えて地域支援と関係諸機関の連携について

【教育支援の実情】

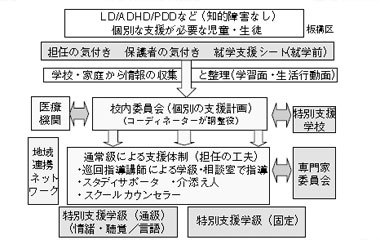

当センターが位置する板橋区内の学齢の児童生徒人口約3万人のうち、およそ1100人が 特別支援教育の対象児と推定されている(平成16年調査)。 そのうち、小学年齢の子ども、 300人余りは、従来からある、「特別支援学級:情緒」(いわゆる通級)4教室、「特別支援 学級:言語」(ことばと聞こえの教室) 2教室、「特別支援学級:固定」11教室、の指導・ 支援を受けているが、その他のお子さんは、通常学級において、図のような「校内委員会」 の話しあいによって、 学習や行動面に対し、「支援が必要」と認定された児童生徒は、学校内で支援を担任やサポーター(支援員)の支援・配慮を受けられるようになってきた。 しかし残念ながらまだ配慮をされていない児童生徒もおり、「個別の指導計画」も作成されていない例もあることがわかっている。 特に読み書きや算数といった「学習障害」などの学習支援のみが必要で行動面への配慮が必要としない例は教室で十分に配慮されておらず今後の課題である。 現在当センターの医師3名が、特別支援学級「情緒:通級」の顧問や専門家委員会メンバーとなっており、 さらに区内ある都立特別支援学校の校医、就学検診などのメンバーであり、学校との連携は密になっており今後とも教育と医療との連携が継続できることが望ましい。 (図2−2、3、4、5)

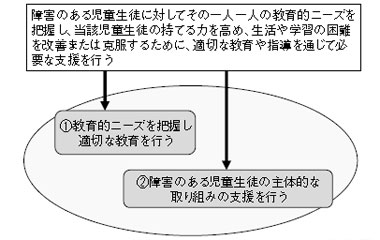

特 別 支 援 教 育 に お け る 基 本 的 視 点

図3

図4

図5

【他の地域での主に乳幼児期の発達障害児への支援の実態報告のまとめ】

- 東京都世田谷区(人口86万人)で始めた4歳半検診においてはアンケートを該当年齢の子ども全員に配布し、任意に受診するという緩やかであったことも影響し、受診数は極 少数であった、さらに受診ケースの多くがいわゆる「発達障害」は少なく、むしろ知的障害や発達遅れに起因し、3歳健診で相談があったり、未受診だったケースがなどがやや多く、ケースの療育機関への紹介は可能であった。 (都立梅ヶ丘病院 小児精神科治療についての連絡会 資料 2008)

- 栃木県大田原市(人口5.7万人、人口7.8万人(合併後)。毎年の健診対象の子ども520∼580 人)では、5歳健診を市内全保育園へ巡回訪問し実施、普段遊び慣れた場所で行動を観察でき、実際困っている行動への対応のアドバイスができる、さらに巡回での相談を通 して保育士が「発達障害」への知識や対応スキルを向上できるメリットがある。また発見、診断された場合、地域の保健師などによるフォローやスムーズな療育施設へ紹介と 専門機関での療育支援を受けられ易くなっている点も利点である。しかし、市町村合併 して以来、巡回件数も増え要フォロー児が増えたものの、巡回で適切なアドバイスができるスタッフが少なく、人的資源不足とスタッフ育成問題が深刻化している現状がある。 (岩崎博之 第49回日本小児神経学会総会誌 (脳と発達)2007)

- 長野県駒ヶ根市(人口3.4万人)では5歳検診と指導を合わせて指導支援をおこなっている。誕生日月の数名(ひと月20∼40名)の子どもと親が参加する。問診や複数の「集団遊び」を通して、子どもたちが集団活動にどのように参加するかを親と医師、言語聴 覚士、作業療法士、専門家が観察する。①絵本の読み聞かせ時間での「落ち着き度; ADHD傾向」フルーツバスケットでは「遊びのルールを理解できるか」「他人にゆずれ るか」などを観察。観察や問診を基に気になる子どもには、親の了解を得て、必要に応 じた支援が受けられるようになる。臨床心理士、作業療法士らが保育園を巡回し、保育 士と保護者の相談に応じたり、必要な支援をアドバイスする。また集団の中でうまく過 ごせるよう月一回、市内の療育施設に通い訓練を受ける。昨年度は対象者のほぼ100% と高い受診率となった。

- 愛知県豊田市(人口42万人)の一地域の保育園などに通う幼児8361人の調査、さらに他の地域での16497人の調査などより、政策提言として①幼児期前期からの発達支援のための母子療育事業の創設(保護者の障害認知がまだ不十分な段階であることに配慮し、 従来の「訓練モデル」ではなく、「子育て支援事業」としての実施する配慮が必要で、 心理的に敷居の低い「保育モデル」での運用が望ましい。②保育園、幼稚園を発見機関 の位置付けとしての専門研修を行う。その際、発見と同時に保護者への支援を行えるように研修が必要。さらに③発達支援システムの整備として、町村モデル(人口3万人未満)、小都市モデル(人口3∼10万人)、中都市モデル(中都市、特例市)などもモデル提示をしている。(高橋 脩 広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害の早期発見と対応 に関する研究 平成17∼19年度厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業) 分担研究総合報告書2008(主任研究者 市川宏伸))

虐待を受けた子どもたちは社会的に非常に弱い立場にある、子ども達は、第4の発達障害とも言われているADHDやPDDと同じような症状を呈する「被虐待」ケースへの対応の注意点などの報告がある。 玉井らは学校、保育現場で役立つ対応を述べているが、 「ペアレントトレーニング手法」は工夫は要するが「肯定的注目」を与えることによって有効であり、 安全安心を得られるような取り組みが求められる。

【まとめ】

- 各地域で早期支援の取り組みがなされ始めている。 子どもが少ない地域では、スタッフの配置は、診断や現場へのアドバイスなどの支援については可能性があり、研修の場を提供していきたい。 一方、中規模以上の人口の多い地域では、スタッフの不足が解消できないことが予想される。 従って、保育園などの現場で働く、保育士の研修や母親サポートできる資質を育てたい。

- 豊 田 市 発 達 セ ン タ ー 高 橋 氏 の 提 言 の よ う に 、 保 護 者 の 受 容 が 出 来 て い な い こ と か ら 、 「子育て支援事業」として実施する配慮が必要で、心理的に敷居の低い「保育モデル」 での運用が望ましいとの意見は実現性の高い提案である。また、「ペアレントトレーニ ング」「感覚統合療法」を保育士等に研修してくことはメリットが大きいと考えられ、 今回の研修会の実施は、保護者の不安に添いながら、子どもの発達障害特徴に配慮した、 子育て支援として受け入れられやすい手法であると言える。

【療育施設の現状】

全国各地の肢体不自由児施設は、狭義の肢体不自由児への機能訓練・生活援助・学校教 育保障の場という設立当初の機能から、 現在は幅広く多様な機能を担うものとなってきている。 外来・入所とも、対象とする「肢体不自由児」の幅は、超重症児を含む重度重複障 害児に広がり、外来診療外来通園や、短期入所(レスパイト入所)などにより、 その在宅 療育をバックアップしていくことが重要な役割の一つとなってきている。 また、「軽度」 の肢体不自由児であっても、思春期以降の心理的問題への援助のニーズは大きい。 肢体不自由児に対しての狭義の医学的支援・リハビリテーション機能の充実維持とともに、このような幅の広い援助機能が、必要とされている。 肢体不自由施設入所児の4∼5%が被虐待児であるように、虐待による脳損傷に起因する障害児も増加しつつあり、その入所援助の場としての機能も増大しつつある。

各地の肢体不自由児施設の外来において、広汎性発達障害、ADHDなど、「発達障害」児、および知的障害児の受診が著しく増加している。 当センターでは2004年に療育機関へアンケート調査を実施し、「外来初診患者は運動障害39%(5∼85%)、非運動障害61% (11∼95%)と非運動性障害特に 「発達障害」児の受診が著増しており、さらに16/32施設(常勤6、非常勤10施設)50%において精神科医が勤務、作業療法士による感覚統合療法(SI)や 言語聴覚士・臨床心理士による、コミュニケーション指導、社会スキルトレー ニング(SST)などの指導、援助が実施され、 17/28(61%)施設で地域との連携協力体制があった。 肢体不自由児施設における、聴覚言語療法士、作業療法士、臨床心理スタッフなどのマンパワーの存在が、 「発達障害」児への援助を可能にしていることが、多数の受診の背景にある。

以上のような、重度障害児への援助機能の多様化、外来における「発達障害」児への対応の増加は、重症心身障害児施設においても同様である。 重症心身障害児施設の単独施設においても、外来診療で「発達障害」児の受診の比重が大きくなってきている施設は少なくない。

このように、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設が、通所施設とともに、「発達障害」児、知的障害児への療育支援の重要な一翼を担っている。 発達障害者支援法が施行されて3年になるが、その支援を医学的な面も含めて担う機関は、不足しており、 「発達障害」児の初診までの待ち期間が数ヶ月以上であるという場合も少なくない。 児童生徒の 6.3%が該当するという「発達障害」児の母集団数から想定すると、医学的な面も含む援助機能を持つべき機関は、各地に相当な数が必要である。 病院、外来診療クリニック、通所施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設などが、各地の状況に合わせながら、それぞれ一定の役割を果たしていくことが必要である。

(米山 明「2007年日本小児神経学会 夜間集会 抄録」、「2008療育機関に勤める小児科医の会」報告より)

【考察とまとめ】

現在および今後の、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設の機能は、次のように整理される。 1)多様なニーズを有する肢体不自由児へのリハビリテーションを中核とする幅の広い支援。 2)被虐待児への対応(おもに入所での支援)。 3)ポストNICUとしての 役割も含め、通園や、短期入院入所機能(緊急医療入院、レスパイト入所および療育援助入所)などを充実させての 重症児への在宅療育支援と、在宅療育が困難な場合の長期入所。 4)「発達障害」児、知的障害児への、医学的な面を含む外来での支援。 5)それぞれの面での、地域機関(地域通園通所施設、学校、保育園等)のバックアップ施設としての機能。

これらの機能が維持、発展できるような、行政的、制度的、財政的な位置付けが、あらためて必要である。 そして、小児科、小児神経科医らがこれらの機能を果たすために役割を担っていくことが必要である。