5章 参考資料

参考資料 【CBCL】とは?

「子どもの行動のチェックリスト」Child Behavior Check List(以下、CBCL)は、子どもの情緒と行動の問題を包括的に評価するチェックリストである。 現在、60以上の言語に翻訳されており、臨床や研究の場で、国際的に広く用いられている。 CBCLの尺度構 成は、国や文化の違いを超えて一貫性があり、わが国でも標準化されており、「発達障害」に関連した報告などがある。

チェックは、保護者あるいは子どもの主たる養育者が記入するCBCL、子ども自らが記入するYSR(Youth Self−Report)、 教師または保育士などが記入するTRF(Teacher‘s Report Form)の3種の調査票を用いることで、互いの評価を比較することが出来る。 (2歳から3歳(概ね就学前までの年齢をカバーする)フォームと4∼18歳(概ね 就学から18歳年齢をカバーする)のフォームがある)

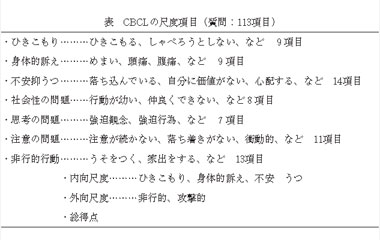

質問項目は113項目あり、その集計に用いられる、尺度項目と尺度構成は以下の表と図のように分類されている。

表 CBCLの尺度項目(質問:113項目)

教育現場における 特別支援教育の対象となる「発達障害」の定義

学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症の定義

①学習障害(LD)の定義 <Learning Disabilities>

(平成11年7月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋)

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、 計算する又は推論する能力のうち特定のものめ習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。 学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、 視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

②注 意 欠 陥 / 多 動 性 障 害 (ADHD ) の 定 義 <Attention-Deficit /HyperactivityDisorder>

(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について〈最終報告〉」参考資料より抜粋)

ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

③高機能自閉症の定義 <High-Functioning Autism>

(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋)

高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする 行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。 また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

アスペルガー症侯群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。 なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害(PDD: Pervasive developmental disorders)に分類されるものである。

と定義がされています。

自閉性障害の診断(原文一部改変)

A.(1)、(2)、(3)の特徴の項目から合計6つ以上

少なくとも(1)から2つ、(2)、(3)から1つの項目含む

(1)対人的相互反応の質的障害

(2)意思伝達の質的障害

(3)行動・興味・活動の限定、反復性・常同的な様式

B.3歳以前に始まる、以下の少なくとも1つの機能の遅れ、または異常

(1)対人的相互作用

(2)対人的意志伝達に用いられる言語

(3)象徴的または想像的遊び

C.レット障害(生後5∼30ヶ月の間に手の機能を失ったり、精神運動発達がとまる)

小児期崩壊性障害(生後2年間は正常発達)でうまく説明できない

(1)対人的相互反応の質的な障害 少なくとも2つ

(a)目と目でみつめある、顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語性行動の使用の著明な障害

(b)発達の水準に相応した仲間関係をつくることの失敗

(c)楽しみ、興味、成し遂げたものを他人と共有すること (例:興味のあるものを見せる、もって来る、指さす)を自発的に求めることの欠如

(d)対人的または情緒的相互性の欠如

(2)意思伝達の質的な障害 少なくとも1つ

(a)話し言葉の発達の遅れまたは完全な欠如(身振りや物まねのような代わりの意思伝達の仕方により補おうという努力を伴わない)

(b)十分会話のある者では、他人と会話を開始し継続する能力の著明な障害

(c)常同的で反復的な言語の使用または独特な言語

(d)発達水準に相応した、変化にとんだ自発的なごっこ遊びや、社会性を持った物まね遊びの欠如

(3)行動、興味および活動の限定され、反復的で常同的な様式 少なくとも1つ

(a)強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の、1つまたはいくつかの興味だけに熱中すること

(b)特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らか

(c)常同的で反復的な衒奇的運動

(例:手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、または複雑な全身の動き)

(d)物体の一部に持続的に熱中する

アスペルガー障害の診断 (原文一部改変)

A.対人的相互反応の質的な障害 少なくとも2つ

(1)目と目でみつめある、顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語性行動の使用の著明な障害

(2)発達の水準に相応した仲間関係をつくることの失敗

(3)楽しみ、興味、成し遂げたものを他人と共有すること(例:興味のあるものを見せる、もって来る、指さす)を自発的に求めることの欠如

(4)対人的または情緒的相互性の欠如

B.行動、興味および活動の限定され、反復的で常同的な様式 少なくとも1つ

(1)強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の、1つまたはいくつかの興味だけに熱中すること

(2)特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らか

(3)常同的で反復的な衒奇的運動

(例:手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、または複雑な全身の動き)

(4)物体の一部に持続的に熱中する

C.その障害は社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の臨床的に著しい障害をひきおこしている

D.臨床的に著しい言語の遅れがない

(例:2才までに単語、3才までに意思伝達的な句を用いる)

E.認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、対人関係以外の適応行動、および小児期における環境への好奇心などについて臨床的に明らかな遅れがない

F.他の特定の広汎性発達障害または統合失調症の基準を満たさない

ADHDの診断基準 (原文一部改変)

不注意

(a)学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な過ちをおかす

(b)課題または遊びの活動で、注意を持続させることがしばしば困難である

(c)直接話しかけられた時にしばしば聞いていないように見える

(d)しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げること

(e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である

(f)(学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。

(g)(例えば、おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など)課題や活動に必要なものをしばしばなくす

(h)しばしば外からの刺激によって容易に注意をそらされる

(i)しばしば毎日の活動を忘れてしまう

上記が6つ以上、6ヶ月以上、程度は不適応的で発達水準に相応しない

多動性

(a)しばしば手足をそわそわと動かし、または椅子の上でもじもじする

(b)しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる

(c)しばしば不適切な状況で、余計に走り回ったり、高い所へ登ったりする (青年または成人では、落ち着かない感じの自覚のみに限られるかも知れない)

(d)しばしば静かに遊んだり、余暇活動につくことが出来ない

(e)しばしば、じっとしていない、または、まるでエンジンで動かされるように行動する

(f)しばしば、しゃべりすぎる

衝動性

(g)しばしば質問が終わる前に、だし抜けに答えてしまう

(h)しばしば順番を待つことが困難である

(i)しばしば他人を妨害し、邪魔をする(例えば、会話やゲームに干渉する)

上記が6つ以上、6ヶ月以上、程度は不適応的で発達水準に相応しない

A.不注意か、多動性-衝動性の症状をみたす

B.症状のいくつかが7才未満に存在し、障害をひきおこしている

C.これらの症状による障害が2つ以上の状況において存在する

例えば、学校と家庭の両方

D.社会的、学業的または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在するという明確な証拠が存在しなければならない

E.その症状は広汎性発達障害など他の精神疾患で説明できない

平成20年度障害者保健福祉推進事業

発達障害児に対する早期からの地域生活を効果的に行うための調査研究 報告書

発行日 2009年3月31日

発行者 社会福祉法人日本肢体不自由児協会

心身障害児総合医療療育センター

所長 君 塚 葵

〒173-0037

東京都板橋区小茂根1−1−10

TEL 03−3974−2146

FAX 03−3554−6176

※本報告書は、平成20年度障害者保健福祉推進事業助成金により発行されたものです