地域分散型事業における IT を活用した 安定運営モデルの構築

1 はじめに

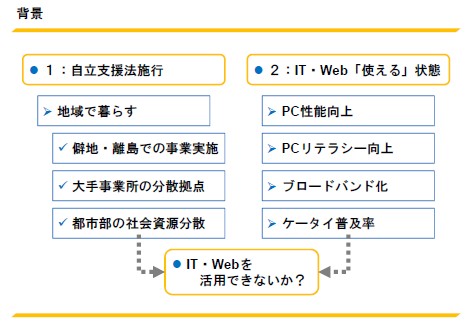

平成 18 年 4 月に施行された障害者自立支援法の根本思想は、一言で言えば「障害者の方が望む地域で暮らせるようにする」と言うことであり、それがノーマライゼーション社会の実現に繋がるものと考えられていると拝察される。

しかしながら、現実を見た時に、例えば下記のような課題が出て来ていることも事実である。

- 僻地・離島での事業実施の困難さ

- 僻地・離島においては、基本的に社会資源が充実しておらず、サービス提供者が量・質ともに充足されていないケースが多い。結果、障害者の方が地域で暮らすことが実現し辛い。

- 大手事業所の拠点分散

- 高品質のサービスを提供する事業者が、その社会ニーズに応える形で拡大していくものの、組織拡大に伴い、拠点も分散するため、その組織力を集中化、業務効率化に繋げることが難しくなっている。

- 都市部における社会資源分散

- 障害者の方の数が多い都市部においては、事業所のサービス特化・分散化が進行しており、障害者の方から見た場合、 複数事業所のサービスを組み合わせることで、日中・夜間の生活を組み立てている。しかしながら、法人を跨いだサービス提供により、その法人同士の情報共有力は弱く、障害者の方を全方面からサポートできる仕組みになりきっていない。

【背景:概念図】

一方で、昨今の技術進展により、IT や Web が所謂「使える」状態へとなってきた。

具体的に「使える」ようになった要因は、下記4点によるところが大きい。

- PC性能向上

- CPU やメモリ、ハード容量等、基本的な仕様の向上により、ストレスなく PC を活用することが可能になってきている。

- 特に、BTO(Build to Order:受注生産)やインターネットを中心に利用 する人を対象に開発された mobile PC 等の出現により、これらのハイスペ ックな PC が安価に手に入れられる状況になってきていることが、PC 普及 率の増加を加速させている。

- PCリテラシー向上

- 上記 PC 性能向上(+値頃感のある PC 提供)に伴い、ユーザーの PC に 対するリテラシー(基本スキル)が上昇してきている。 小学校低学年から PC を使った「情報」の授業を受ける、大学では全学生 に ID を渡す等、若い世代から PC に触れる/触れざるを得ない環境に変わ りつつある。

- 今後は、昔の「書道」のような位置づけで、字が書けることを当たり前と する次元から、「PC スキル」として、使えて当たり前、という次元へと変 わるものと想定される。

- ブロードバンド化

- インターネットが出現した 90 年代では、まだ一部分のマニアが電話回線を 使って接続していただけだが、十分な速度でつなぐことができないため、 一般の方々が「楽しむ」というには程遠い状況であった。

- 2002 年に Yahoo!が実施した ADSL 端末の該当無料配布を皮切りに、ブロ ードバンドが一般世帯に急速に拡大し、それを FTTH(Fiber to the home) の定額サービスが後押しした。現在は、かなりのオフィス/家庭において ブロードバンド化が浸透しており、ストレスを感じないインターネット環 境が準備されている。

- さらに、ワイヤレス技術も進化し、街頭店舗や新幹線内での LAN 利用や、 移動中のモバイルコネクト等、ユビキタスな環境が整いつつある。

- ケータイ普及率

- ケータイ電話も、1999 年 NTT ドコモ「iモード」の登場から加速度的に 普及率は拡大し、世界でも有数のケータイ大国となった。

- 今では、老若男女問わず、「ケータイがなければ生活できない」というよう な状況にまで浸透してきている。

- 併せて、近年のケータイ・ブロードバンド化、コンテンツ開発、フルブラ ウザ対応等により、ネットバンキングや情報収集、チケット予約等、使わ れ方も通話やメールに限られた話ではなく、情報端末としての活用も広が っている。

これらの状況を鑑みた上で、「地域で暮らす」を支えるために IT・Web を活用する ことができないのか? ということが本研究の着想点である。

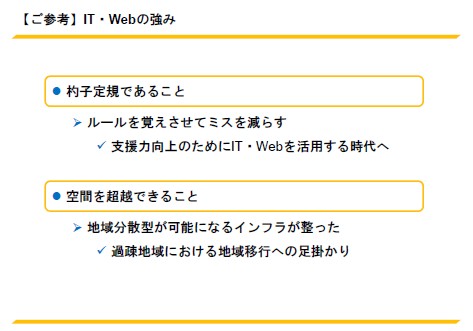

IT・Web を活用するにおいて、そもそもの強みを整理すると、下記の2点に集約さ れる。

- 杓子定規であること

- IT は、ルールを明確にし、それをプログラム化することで、それを高速・ 大量に処理できる点が強みである。

- また、そのルールを適切に設計することができれば、人的ミスが発生しない ようになる。

- 言い換えれば、支援力向上のためには IT 活用は「必須」の時代になったと いうことである。

- 空間を超越できること

- インターネットを活用することにより、物理的に不可能であった空間を超越 してコミュニケーションを図ることができる点が強みである。

- 社会資源が分散していても、コミュニケーションを取ることによって解決で きることが多くなったということである。

- 言い換えれば、これらを活用すれば、今まで不可能と判断されていた過疎地 域における地域移行への足掛かりにもなる、と言える。

【ご参考:IT・Web の強み】

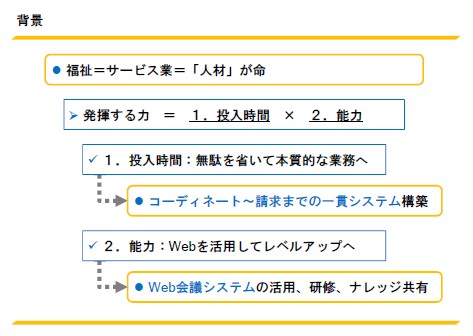

この IT・Web システムを活用するにあたり、福祉業界で解決すべき課題は多くある ものの、まずは、高い効果が得られる点に集中して進めたいと考えた。 その抽出にあ たっては、「サービス業としての福祉」という視点に基づいて検討を進めた。

サービス業であるということは、それを担う「人材」が重要であることは言うまで もない。 その人材が発揮する力というのは、大きく言えば「1.投入時間」と「2.発揮能力」の掛け合わせによる、と想定される。

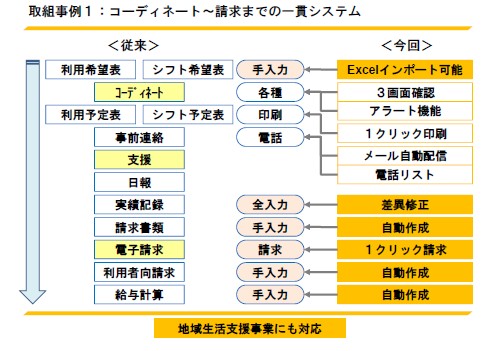

1.投入時間に関しては、無駄を省くことで本質的なケアや、ケース会議等に時間 を割くことが重要である。その中で、多くの時間を割いている業務が、コーディネー トや請求事務である。規模の大小に関わらずその負担は大きく、時間・人件費に強く 影響を与えている。この工程を改善したい、というのが第一点である。

また、2.発揮能力については、従来、近くの先達を見ながら学ぶスタイルや出向 いて研修を受けなければ難しい状況であったが、Web の発展により、物理的な距離を 気にしなくても良くなった。

そこで、Web 会議システムを活用して、会議をしたり、 ケース会議を受けたりすることができれば、時間短縮はもちろんのこと、情報共有や 知識向上に直結するものと思われるので、これが実用に耐えうるかを検証したいというのが第二点である。

【サービス業としての福祉】

かかる観点から、本事業では、地域分散型の事業運営モデルを確立し、検証することを目的とする。

2 IT活用実態調査

全国の多様(エリア・規模・事業内容)かつ先進的な事業所における IT の活用実態 を把握し、新しいシステムに対する潜在的ニーズとその強さを確認することを目的と して、5件のインタビュー調査を実施した。

なおこの成果は、本研究で使用する Web 会議システムの要件整理、およびコーディ ネート~請求までの一貫ソフトへの開発要件整理に資するものとする。

<まとめ>

|

◆サービス提供側の準備とリテラシーは十分だが、利用者(その親)のリテラシーが十分ではないため、連絡はFaxが中心。 |

○基本情報

- 拠点は6ヵ所。

- スタッフ8人、利用者数130人、学生ボランティア700人。

- 事業内容:児童デイサービス、児童居宅介護事業、パーソナルアシスタントサービス、ファミリーサポートシステム、地域福祉推進事業、ボランティアセンター

○情報共有の現状と課題

- 各職員がメールアドレスを持ち、指示・決済までメールで済ませる。

- 学生ボランティア(700人)に対して、ケータイ ML でボランティア情報を一括送信。

- 親へは、サービス記録の中で、注記事項のみを当日に連絡するようにしている。中心は Fax。

- 利用者(子供が中心)の親がメールを使う割合は1~2割と、他エリアと比べると進んでいないかもしれない。

○IT システムの活用度合いとその効果

- データ管理は、ファイルメーカーを用いて独自で開発。サービス記録と日報を管理。

- コーディネートはアナログ。利用者に一括予約表を記載してもらい、各拠点にて集約。 これらを本部で取りまとめ、3人が3日かけてコーディネートしている。特に土日の調整に時間がかかってしまう。 サービス提供側の準備とリテラシーは十分だが、利用者(その親)のリテラシーが十分ではないため、連絡は Fax が中心。 データ管理、請求、グループウェア、ML等、効率化に繋がるソフト導入の検討はなされているが、 現在はデータ管理のみを活用。アナログ部分が多いため、業務効率化の余地は残されている。 広域分散型であるため、Web 会議の活用は魅力的と感じている。 ナレッジ共有に対してもニーズがあるが、そのナレッジの「質」が重要であると感じている。

- 請求事務は、1人が手書きで実施している。業務が回らないので、新たに採用したばかり。

- ML についてはメンテナンスが大変。届いていない人からの依頼対応や、 ケータイの設定によりはじかれるものに対して、設定しなおしてもらう 等、丁寧に管理しなければならない。

- グループウェアについては、利用を検討したことがあるが、今の自分達 の業務フローのままでは、単に業務量が増えるだけだと判断した。導入 するのであれば、コーディネートソフトの結果が反映されるものを軸と して、各自の予定を追加していく形にしなければ難しいだろう。

また、 このソフトを利用すること(他の物を利用しないこと)を半強制的に実 施しなければ意味がないだろう。

○事業運営におけるナレッジの構築と活用の状況

- Web 会議システムについては、事業所の今の分散度合い・規模感で言えば、 何とかリアルで会議を持てる状態。リアルの会議の必要性を感じている。

- 研修は比較的多く、月1回は実施。

- 会議は、月1回の職員会議、経営会議と、事業所毎にケース会議(月2 回)、スーパーバイズ(月1回)を実施している。

- 以前、北海道の広域連携をしようとしたときに、Web 会議が利用されよう としていた(7年前)が、頓挫してしまった。

- 北海道のような広域の場合、最も Web 会議のような仕組みは必要だと思 う。

- マニュアルや規定集については、かなり必要。しかしながら、載ってい るもののレベルと深さに大きく依存する。ガイドブック等を参考にさせ てもらいながら、NPO を立ち上げたり、組織設計をしたりしてきたが、「結 局どうしたらいいのか?」という点まではわからない。議事録フォーム や議案は整理できたとしても、その深さや注力ポイントまでがわからな い。

- とはいえ、ここは、オリジナリティを持ってやるべきことかも知れない し、そこまでマニュアル化されていること自身もおかしいとは思うので、 「使える」「使えない」の線引きは難しい。

○特記事項

- マニュアル等を配布することによる単純な FC 化は難しいと思う。地域性 がエッセンスとして入ってこなければ難しいから。

<まとめ>

|

◆利用者やりとりはFax・電話が中心。ヘルパーはメールが中心。 |

○基本情報

- 拠点は 12 か所.

- 事業内容は生活介護、就労移行支援、行動援護、居宅、移動、日中一時支援、児童デイサービス、共同生活介護、学童、私的契約。

- スタッフ数は 21 名、学生ヘルパー数 40 名 サポーター(学生・パート)40 名、利用者数 120 名。

○情報共有の現状と課題

- 利用者とのやりとりは、基本 Fax もしくは電話にて実施。 (利用希望表、勤務希望表、利用予定決定通知、勤務決定通知)後は、利用日前日に電話で告知。

- ヘルパーとサポーターはメールでやりとり。

- スタッフ間のスケジュール管理は、google カレンダーを使用。 以前、GWのソフトを利用していたが、スタッフ内でのIT リテラシーに差があったので運用がうまくいかなくなった。

- 電子決済は実施していない。

- 全ての部が集まって話すことが難しい。電子会議室などがあれば助かる。

- 日々の情報共有がしたい。

○IT システムの活用度合いとその効果

- データ管理はアナログで管理している。(利用実績等)

- コーディネートソフトは、以前使用していた(システムに詳しい関係者がアクセスで作成)。

自立支援法になり、対応できない状態のまま、結局使っておらず、フォーマットのみを利用している状態。 - 請求事務や給与計算も手計算。

- ML は活用していない。

スタッフMLはあり、会議の連絡などグーグル使って行っている。

○事業運営におけるナレッジの構築と活用の状況

- Web 会議システムは必要。拠点が多いため、集まることが難しい。

- 会議は各部会議、部長会議、事務局会議、コーディネート会議がある。 Web会議があれば特にコーディネート会議が大変便利になる。部長会議に関しては時間帯がなかなか会わないが夜に設定している。

- マニュアル・規定集は作成しているものの、サーバー管理はしていない。 利用者とのやりとりはFax・電話が中心。ヘルパーはメールが中心。 利用希望、決定通知、事前連絡、実績記録と同情報を何度も入力している状況。

- コーディネートソフトも以前利用していたが、自立支援法改定に伴う変 更に対応できておらず、現在はフォーマットのみを利用している状態。

- 拠点が多く、かつ分散しているので、Web 会議には興味あり。

- マニュアル・規定集は作成・管理しているものの、共有物として参照できる状況にないのが勿体ない。

<まとめ>

|

◆拠点は2か所だが距離が近いため、コミュニケーションには特に問題がない。 |

○基本情報

- 拠点は2か所

- 事業内容:就労継続 A、生活介護、居宅、移動

- 社員3名、P/A6名、利用者述べ27名

○情報共有の現状と課題

- 利用者・ヘルパー間とのやりとりは電話。スタッフ間はケータイメールを活用している。

- スタッフ間のスケジュール管理は、紙に記載して掲示。拠点が近いためそれ程問題にはならない。

○IT システムの活用度合いとその効果

- 日報はすべて手書き。

- コーディネートソフトは使用しておらず、ほぼ半日かけて調整している。

固定的な利用が多いため、それ程苦にはならないが、社員数が少ないため工数はできるだけ下げたいと思っている。 - 請求事務も全て手計算・手書き。これも半日ぐらいかかっているので、 ここの工数が減るとありがたい。

○事業運営におけるナレッジの構築と活用の状況

- Web 会議システムは、研修を受けたり、ケース会議に参加してもらえるのであれば試してみたい。

- 会議は、全体会議(月1回)、日中支援会議(含ケース会議)(月2回)、スタッフ会議(月 1 回)。 拠点が分かれているといっても歩いてすぐの距離なので、遠隔会議が必要なまでには至らない。

- マニュアル・規定集もあれば試してみたい。

<まとめ>

|

◆利用者人数、ヘルパー人数が多いこと、移動支援が多く毎月依頼内容が不規則な事でコーディネートに 多大な時間と最新のチェックが必要であり、効率化が必要。 |

○基本情報

- 拠点は2か所+委託事業の拠点が3か所(2法人で運営)

- 事業内容:(株式)居宅・行動援護・移動・指定相談支援

介護保険訪問介護、居宅介護支援

(NPO)不登校居場所運営、発達障害児の塾、家庭教師派遣

障害者・不登校・こどもイベント企画・自立体験事業 - (株式)スタッフ 11 名、登録ヘルパー63 名、利用者数 210 名

(NPO)スタッフ 7 名、利用者 100 名、学生ボランティア数 150 名

○情報共有の現状と課題

- 利用者とのやりとりはFAX、電話が中心。

毎月の依頼をFAXなどでもらい、電話で細かい調整をし、以下月の予定表を郵便で送る。

その後の変更の依頼や日々の状況は電話、訪問時に情報取得。 - ヘルパーとのやりとりは電話とメール。

毎月のスケジュールはメールで空き時間を送ってもらい、電話で細かい調整をし、郵便で1ヶ月の予定表を送る。

変更の連絡等もメール、電話で。

日々の状況は電話で確認。

課題としては、利用者数、ヘルパー数が多く、スタッフが電話にかなりの時間を割いている。

特に夕方5時~7時に利用者、夜7時~9時までの間にヘルパーとの電話が集中。 - スタッフ間のスケジュール管理は、グループウェアと紙、事務所のホワイトボードを併用。

○IT システムの活用度合いとその効果

- データ管理は請求ソフトの集計機能、分析機能を利用しているが、移動支援が含まれないなど不十分な点があり、 月ごとのデータはある程度まではソフトが活用できて助かっている。

あとは手計算手入力。 - 日報は利用者宅で手書き、月毎に回収とチェック、個人ファイルに転記。

- ヘルパーの報告書も手書き、月ごとに回収とチェックを行い、請求ソフトと照らし合わせて、 手当てなどの手入力を行い給与支払。

- メールでの介助報告、前日連絡も取り入れつつある。

ヘルパーはメールの方が打ちやすく、確認度合いも高いのでタイムラグなく情報共有ができる。 - スタッフ間のグループウェアはスケジュール管理だけでなく、会議準備 や利用者、ヘルパーなどの情報共有、意見集約などにとても役立っている。

ただし頼り過ぎて報告のみになり、実際の検討や意見交換がおろそかにならない様注意することが課題。 - コーディネート

利用者予定のFAXとヘルパー予定をソフトに入力、1ヶ月の予定表を 紙で出してから、固定の予定以外を微調整。

毎月15日までに翌月の予定を出してもらい、15日~20日にかけて紙上でスケジュール組み、 20~25日で最終調整、仕上がり次第ソフトに確定版を打ち込み、26~27日で印刷、発送。

固定の介助に関しては、ソフトが役立っている。 - 請求事務

予定がそのまま請求に反映されるので、予定と請求が別だった頃よりかなりの時間短縮になった。 - ML

ヘルパーを選択して送ることが多いので、MLより選択しての一括送信をよく利用している。

○事業運営におけるナレッジの構築と活用の状況

- Web 会議システムは、遠隔地の事業所との会議や研修、全国の学生同士の 交流企画などに活用してみたい

- 会議については子育てしながら会議に参加できるなど、自宅での働き方 に活用できる可能性があるのではないか。

- マニュアル・規定集については、緊急対応や居宅介護計画、支援計画な ど、先進事例や経験豊富な事業所ならではのものがあると良い。活用者 で定期的に更新をしていき、常に時代に合っていると同時に多くの経験 や知識を備えたマニュアルが出来るとよいと考えている。

<まとめ>

|

◆ボランティアへの連絡はケーータイメールと電話の併用。 |

○基本情報

- 障害者の余暇活動支援を実施。

「公共交通機関を使って街に出よう!」がキャッチフレーズ。

他、マッサージや地域イベントを実施。 - 有給職員1人。ボランティアは40人。

○情報共有の現状と課題

- 情報発信ツールを HP から blog へ変更。

CANPAN を活用して、活動報告、イベント情報、日常の出来事を発信している。 - ボランティアに対しては、ケータイメールと電話で連絡。

- ボランティアとの連携(一緒に企画等)までには至っていない。

- 以前、コミュニティ(mixi)を活用しようとしたが、コミュニティを上手に盛り上げるのには時間と手間がかかって難しい。

- 昔、nifty の forum も同種のサービスとしてあったが、盛り上がっている時期はいいけど、管理が非常に難しい。

○IT システムの活用度合いとその効果

- 制度を活用しない活動であるため、あまりシステムとは関係がない。

- 理事会で決めることについては済ませられることはほとんどメールで済ませておくようにはしている。

○事業運営におけるナレッジの構築と活用の状況

- イベント事業者としては、駅のバリアフリー情報以上に、バリアフリー情報が欲しい。これを共有できたら面白いサービスになるのではないか。

- 飲食店や居酒屋、コンサート等。下見に行く時間と手間が惜しい。

- 「障害者が遊びに行く」という視点での情報提供はほとんどないに等しい。

この規格を統一して情報集約してもらえるのであれば、みんなが利用するDBになるのではないか。 - 以前、楽天では、バリアフリー対応かどうかを検索 key に入れていた。それを見て、最終電話で確認する、という内容だったが、これがなくなってしまった。

- バリアフリーというのはハード面だけではなく、ソフト面もあるので、盛り込むべきではないか。 近所にある居酒屋では「当店バリアフリー」と明言しており、行ってみると、 ブザーを1F から押せば2F まで車いすを持ち上げて運んでくれる、という人的サービスがある。 店員さんの雰囲気も良く、こういったソフト面でのサポートというのも大きいし、 それを情報として整理できれば非常に嬉しい。

|

○サービス提供側と利用者側での IT リテラシーの擦り合わせが課題 |

- サービス提供側の IT リテラシーは向上しており、 設備もコスト面と合わせて整ってきているので、メールを活用した連絡は増加傾向にある。

- 一方、利用者側の IT リテラシーの向上も同時に起こってはいるものの、その浸透度は地域によって大きく異なる。

- また、完全にメールや電子ファイルのみでやりとりできている事業所はなく、 一定数は電話や Fax といった方法が残ってしまうことは否めない。

- ただ、その一定数があるから、電子化を進めないのではなく、 大部分が効率化できるのであれば、その部分には取り組むべきであるし、 マルチチャネルでの対応は、利用者にとっても選択肢が広がるため、 双方にとって良い方向での改善策であると考えられる。

- このとき、サービス提供側のみが IT リテラシーを向上させても意味はなく、利用方法についてのレクチャー等も含め、 より利便性を高めてもらうための工夫が必要である。

|

○コーディネート~請求システムまでの一貫システムへの要望は強い |

- 小規模な事業所においては、その資源の少なさから、人的対応に頼るケースが非常に多い。よって、 コーディネートから請求システムにかける時間は非常に多く、 このことが投入時間面・コスト面においても重く圧し掛かっているという状況である。

- さらに大規模な事業所では、資源はあるものの、コーディネート~請求までの事務量は莫大であり、 より一層、効率化・正確性向上につながるソフトに対しての要望は強くなる。

- ソフトを利用している大規模事業所においても、コーディネートと請求は別ソフトを利用しているケースが多い。 よって、効率化に最も効く、コーディネート後の結果を、実績記録で再度入力するという部分が残ってしまうため、 結果、大きな省力化に直結していないのが現状である。

|

○文書のデジタル管理は進んでおらず、ナレッジ化されていない |

- 各事業所で、日報や支援計画等、それぞれの文書は記録・保管されていることは間違いない。

- しかしながら、デジタル管理は進んでおらず、ただ記録としては積み上がっているものの、 振り返りや参照されるナレッジとして管理されていない。

- また、事業所によって統一化されたフォーマットで管理されておらず、 自事業所のデータのみを振り返ることしかできない。 このフォーマットが統一され、他事業所の検討内容や対応方法等が共有できれば、 業界全体の支援水準が飛躍的に向上する可能性を秘めていると思われる。

|

○グループウェアを中心としたスケジュール管理は強制力が必要 |

- グループウェアを用いたスケジュール管理の運用の成否は、 そのグループウェアの利用度に強く依存する。

利用度がほとんど 100%で、 グループウェアを中心に利用しなければ、情報として不十分なため、形骸化しやすいものである。 - 一方で、緊急対応や変更等が多い業界特性もあることから、 都度グループウェアと擦り合わせながら実施することも難しいという側面もあること、 また各個人のスケジュール管理方法が異なること等から、 グループウェアが根付きづらいという側面も否めない。

- よって、日報と連動している、出勤管理=給与計算と連動している等、 強制的に利用を義務付けなければ、グループウェアを使いこなすことは難しいと思われる。

|

○Web 会議についての要望は強い |

- Web 会議システムを用いた会議運営やセミナー受講・コンサルティング活用については、 特に、地域内で事業所が分散しているエリア、広域エリアにおいて要望が強い。

- 自事業所にある資源・ノウハウだけで支援力を高めることについても限界があり、 Web を活用して他の高品質リソースを活用したい、という要望がある。

|

○ナレッジ共有(規定集・フォーマット等)への要望は強い |

- 同様に、Web 上でのデータ・ノウハウ集の利用についても要望は強い。 特に、支援以外の部分における、NPOや社会福祉法人の立ち上げや定款、各種フォーマット等、 使用頻度は高くないが重要なものについて、それを調べる手間を考えるとニーズは強い。

- 一方で、ニーズが強いだけに、その内容の品質については高く維持されなければならない。 フォーマットだけが必要なものもあれば、その中身の充実性が必要なものもあり、 共有すべきナレッジを如何に企画・整備するかによって、その DB 活用の成否は大きく変わる。

3 インターネットを活用した業務把握システムの確立

○仕様ソフト:Soba mieruka

- ソフトの特徴(Soba mieruka Web サイトより)

- 必須機器はパソコンのみ、DV カメラの高解像度映像にも対応SOBA mierukaは標準的なWindowsパソコンとヘッドセット (またはマイク&スピーカー)さえあればご利用いただくことができます。 (※ご自身の映像を撮影・表示するためには USB カメラも必要です。)

高解像度のデジタルビデオカメラにも対応しており、 専用機器に劣らない高画質な映像をVG 以上の高解像度で配信することができます。

大画面に投影しても見劣りがしないので、プロジェクターや 大型ディスプレイを設置した会議室・ホールなどにもご使用いただけます。

また、カメラの代わりにビデオキャプチャカードを入力ソースとして選択して、 ビデオデッキなどの外部機器からの映像を配信することも可能です。 - P2P ならではの高品質な音声と映像、LAN/VPN ならさらに快適SOBA mierukaでは 専用の配信用サーバを必要としない P2P(ピアツーピア)方式を採用しているので、 従来型のサーバ/クライアント方式のテレビ会議システムとは異なり、 利用者数が増加しても配信サーバの負荷増加などによるパフォーマンスの低下がありません。 そのため、高解像度な映像と高音質な音声を安定して快適に送受信することが可能です。

- 必須機器はパソコンのみ、DV カメラの高解像度映像にも対応SOBA mierukaは標準的なWindowsパソコンとヘッドセット (またはマイク&スピーカー)さえあればご利用いただくことができます。 (※ご自身の映像を撮影・表示するためには USB カメラも必要です。)

(※ただし、お客様および通信相手の双方のご使用のネットワーク回線の品質によって制限を受けます)。

インターネット経由での接続ではお客様の会社のファイアウォールやプロキシなどを経由するため、 P2P 通信のメリットを十分感じることができない場合もございますが、 LAN もしくは VPN 内でのみご使用の場合は、 外部への接続はアカウント認証などの必要最小限に抑えられる ため、P2P 通信によるパフォーマンス効果が最大限に引き出され、 極めて高画質・高音質のライブコミュニケーションをご提供することができます。

一方、逆に十分な回線速度が得られない環境では、画質・音質レベルを落としたり、 不要な映像や音声を個別に停止したりといった、きめ細かな設定により対応が可能です。

- 高度な暗号化と P2P での鍵交換によりセキュリティも万全SOBA mierukaで 送受信する映像や音声のデータなどは全てSSLという非常に強力なプロトコルにより暗号化され、保護されます。

また、SOBA mieruka では P2P(ピアツーピア)方式の通信を採用しているため、 暗号化 解除キーはエンドツーエンド(端末間)で直接交換する方式をとっており、 従来のクライアント・サーバー方式のように鍵が外部サーバー上で管理されていないため、 解除キーが外部に漏れる危険が低く安全です。

P2P 方式が違法な音楽ファイル共有ソフトに使われていた歴史的経緯から、 P2P 方式自体が違法と捉えられているケースも少なくありません。

しかし、P2P 方式自体は、逆にセキュリティも高く ネットワークの負荷も分散できる次世代の通信方式です。

さらに、256 ビット長の解除キーを定期的に更新する方法をとっており、 不正な方法でデータを盗んだとしても解読はまず不可能です。

したがって、お客様の大切な情報やデータが危険にさらされるようなことは決してありません。

- 既存の Windows アプリケーションを会議で使用可能SOBA mieruka では、 Microsoft WindowsR上で動作するアプリケーションを、 会議室内でリアルタイムに表示・遠隔操作することができます。 普段業務で使い慣れたソフトや、専用の業務アプリケーションなどを そのまま会議の場で使用することができる、強力なツールです。

遠隔操作が可能という特性を活かして、アプリケーションの講習やサポート業務への応用も可能でしょう。 - ビジュアルコミュニケーションをサポートする豊富なツールSOBA mieruka にはテレビ会議だけでなく、 豊かなビジュアルコミュニケーションを支援する様々なツール群が用意されています。

テキストチャット、ホワイトボード(画像共有とお絵かき)、 リッチテキストエディタ、インターネットブラウザ、ファイル転送ツールなどが利用可能です。 - 柔軟なチーム運用・社内ネットワーク管理者向け機能SOBA mieruka にお申し込みいただきますと、 他の利用者との混線を防ぐため御社専用のグループをご用意します。 グループ内のセッションはグループに所属するユーザーにしか見えません。 さらに、グループ内でチームを編成してご利用いただくことが可能です。 チーム内のセッションはチームに所属するユーザーにしか見えません。 チームの作成は誰でも自由に行えます。

また、グループの管理者としてご登録いただいたユーザーは、管理ページにアクセスして、 グループ全員の利用状況を確認したり、ファイアウォールやプロキシサーバなど 企業様固有のネットワーク設定を行うことができます。 - GUI カスタマイズ可能・御社独自のサービス基盤にもSOBA mierukaを 御社のビジネスや業務により適した形でご利用いただくために、 弊社ではカスタマイズのご要望を承っております(受託開発)。 画面のレイアウトやデザインの変更から、セッション内で使用する独自のツールの開発まで、お気軽にご相談下さい。

また mieruka ユーザー様に無料配布中の SOBA Web API を活用すれば、訪問者には SOBA mieruka のウェブサイトを隠して、 あたかも御社のホームページ上でテレビ会議サービスを提供しているかのような作り込みが可能になります。

このようなウェブサイトの開発を弊社にて請け負うことも可能です。

お気軽にご相談ください。

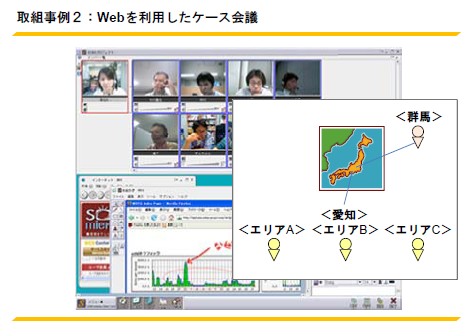

Web 会議システムの検証実験を行った。 検証実験では、群馬に拠点を置くスーパーバイザーから、 名古屋の支援者に対してのケース会議を行った。

【Web を利用したケース会議:概念図】

○検証

<指導者>

・リアルと比較して、どうだったか?

あまり変わらない

- 普段から、ケースカンファレンス(特にアセスメント)の時には、 相手との会話よりも、情報処理に終われているので、リアルも WEB もあまり変わらない感じだった。

- WEB でのコミュニケーションを以前に経験したことがあるのため、慣れているということもあるかもしれない。

・伝えられたと思うか?

ほぼ同等

- 支援の具体的なアイデアを伝えるときに、その場で絵を描く、 その場でやってみるなどに不自由があるか。 具体的に伝えにくい感じはあった。

- SOBA のお絵かきを使えれば、問題ない。

・コミュニケーションは?

あまり問題ない

- 難しい内容を、繰り返し説明する、何度も資料を見るなどの作業のときに、 やりとりにもどかしさがある感じではあったけれど、最終的にはあまり問題にならなかったと思う。

・Web会議を実際に行ってみて、想定以上に良かったこと

- 会議というより、自閉症の人のアセスメントをするという点で、 周囲の刺激に左右されず、集中できるのが良かった。

・Web会議を実際に行ってみて、想定以上に悪かったこと

- 悪かったと思わずに過ぎてしまった感じ・・・。

・その他気づいたこと、感想等

- Skype でのファイル送受信をしてみたが、時間がかかる。 SOBA では、その点でのもどかしさはないと思う。

- 音声の質を確保するためには、スピーカーマイク使用よりも、 個人個人がヘッドフォンマイクを使用した方がいいかもしれない

- 前述の通り、自閉症の人の特性アセスメントの際には、WEB 会議での 「物理的な構造化」がとても有効であると感じた。

(自分の頭の中での情報処理だけに集中できる。 やりとりが散漫にならず、1 to 1 でできるので、特性を評価しやすい。 WEB による距離感で、やりとりよりも情報処理に集中している。 - 個人的に、長野に戻り、子守を頼めない状況になると、ふわりの活動への参加は、WEB を通じてが多くなるだろう。

<受講者1>

・リアルと比較して、どうだったか?

- コンサルと同じような感じでできたと思う

- 資料の用意がもう少ししっかりできていれば、さらにいいコンサルを受けられたと思います。

・理解できたか?

- 理解できました。 分からないことも質問をし、その場で答えていただけたので、分かりやすかったです。 さらに、画像や写真等も、見せていただくことができるので、助かりました。

- 現場の様子を見ていただくために、事前にビデオや写真等を送っておくと、さらにいい内容になったと思います。

・コミュニケーションは?

- 時折、通信が切れてしまうことがありましたが、音声も画像もはっきりとしていて、 聞き取りや見たりもしっかりとすることができました。

コミュニケーションのトラブルはさほどなかったです。

・Web会議を実際に行ってみて、想定以上に良かったこと

- 近くにいないのだけれども、相手の映像がみえるので、安心してコンサルを受けることができました。

・WEB会議の想定以上に悪かったこと

- 画像がたまに止まってしまうことがあった。

・その他、気づいたこと、感想等

- WEB 会議は、講師の方に定期的に会えない時に非常に有効な手段だと思います。 また、現場で起こっていることに対して、映像も含めて判断ができるので、 新たなコミュニケーションツールとして有効で、今後活用していけたらいいなと思いました。

- 機能を使いこなせるようにならないといけないと思いました

<受講者2>

・リアルと比較して、どうだったか?

- 理解度としては、ほぼ同等。

- 特に web 会議だからといって大変ということはない。

- 多少の時差がある。またすぐになれるももの、 やはりPC画面に向かって話すのではじめは話すタイミングなどに気をつかう。

・理解できたか?

- ほぼ同等。

- 納得具合は、リアルコンサルと同じ。

・コミュニケーションは?

- 言語コミュニケーションにはまったく問題ない。

- ただ、非言語的なコミュニケーション(その場の雰囲気や空気間、 相手の共感具合など)は、感じにくいところはあるように思う。

・Web会議を実際に行ってみて、想定以上に良かったこと

- もっとやりとりがしにくいかと思っていたが、想定以上にやりとりに困難はなかった。

- 顔だけでなく、実際に活動の場所、物もうつすことでリアルタイムで共有できるのでやりやすかった。

- 資料の共有もできるのでよかった。

・WEB会議の想定以上に悪かったこと

- 特になし。

・その他、気づいたこと、感想等

- リアルカンファレンスとまったく違和感無くカンファレンスができるように思う。

- 今回はSVもとてもベテランなので、何の問題もないが、 カンファレンスの場合、SVの力量やどんな情報や伝達方法を活用しているかといったことが 大きく左右されるのではないかと思った。

<受講者3>

・リアルと比較して、どうだったか?

- 会話としてはほぼ同じ空間で話していることと変わらないほどはっきりと相手の言葉が理解できる。

- 相手の表情や非言語的な部分(手などでのジェスチャー)などは伝わりにくい。

・理解できたか?

- 同じ空間で会議をすることとほぼ同等に相手の話していることが理解でき、こちらの伝えたいことが伝えられた。

・コミュニケーションは?

- あまり問題はない。

・Web会議を実際に行ってみて、想定以上に良かったこと

- ネット環境があるところであれば場所を選ばずできるところでできる。 自分が落ち着ける場所で行なえる。

- 会議に参加しているすべての人に必要な資料を一括で送信できるなどの機能があり、 すぐに会議者全員で情報が共有できた。

・WEB会議の想定以上に悪かったこと

- 支援しているツールなど、持ち運びができるものであればその場で見せ、 相手に判断してもらえるが、持ち運べないもの、例えば別の場所 (作業場)などを見ていただく場合に、パソコンに写し出すことが手間がかかる。

←事前にその場所をとって、資料としてあげてあれば問題はない。

・その他、気づいたこと、感想等

- 実際の会議中にその場でホワイトボードなどに書いて説明するような機能があると便利だと感じた。

- ファシリテーションのように複数人から出た意見、 前に出た意見にもう一度立ち返るときに、言語でのやりとりになってしまうので、 会議参加者全員で情報共有することが難しいと感じた。

- 話したことがしっかりと議事録として残る、例えば web 上に録画してあり、 会話の内容が参加できなかった人に伝えられる機能があるとよい。

<検証実験結果>

|

○ほぼ問題なく指導する/受けることができる |

- 一度、実際に面談で会っている間柄なので、ネット会議においても、違和感なくやりとりができている。

- 最初から Web 会議を実施するのではなく、 少なくとも最初は面談でお互いの温度感等を理解した上で運営することが望ましい。

|

○画像共有/ファイル共有機能/チャット機能は必要 |

- ちょっとしたやりとりを支援する画像共有(メモ帳のようなもの)、 および、伝えるために必要となる参考資料を表示するファイル共有機能、および、 議事録を共有化することによるチャット機能が備わっていると、より効率よく進めることが可能。

|

○実会議よりもむしろ効果・効率的な側面も |

- 長時間実施することは、リアルと比較すれば多少疲れることもあり、 できるかぎり効率的に、端的に話を進める傾向になる。

4 利用申込から請求およびケース管理に伴う統一されたITシステムの確立

利用・コーディネート・請求システムの開発にあたっては、 多様なスタイルで運営されている 5 法人に対して現状を聞き取り、要望をシステムの機能別に整理した。調査対象、およびその要望を下記に示す。

【調査対象】

① 社会福祉法人むそう(愛知県半田市)

生活介護・就労移行支援・居宅介護・行動援護・移動支援・ケアホーム(事業者番号 6 つ) 利用者合計 75 名

② NPO法人み・らいず(株式会社と・らいず)(大阪府大阪市)

居宅介護・行動援護・移動支援・指定相談支援(事業者番号 4 つ)利用者合計 140 名

③ NPO法人楽笑(愛知県蒲郡市)

就労移行支援・居宅介護・行動援護・移動支援利用者 計 27 名

④ NPO法人スモールワン(愛知県豊田市)

居宅介護・児童デイ・移動支援・ケアホーム利用者 計 80 名

⑤ NPO法人かわせみ(愛知県愛知郡長久手町)

地域活動支援センター 利用者 計 16 名

【課題】

- 事業の種類、利用者、支援者の数が多く、今まで使っていたソフトで対応しきれていない。

- 事業によって必要な資格要件の違い、免許の有無など確認しながらのマッチングに時間がかかる。

- 事業ごとの給与の違いや各拠点をまたいでの活動があり、 給与計算は各拠点から紙媒体やデータを集め合算して手入力している。

- 源泉徴収も手入力し、ゆうちょ銀行のデータの再度入力など、非常に時間がかかる。

- 利用者、ヘルパーの数が多い。学生の登録ヘルパーがほとんど、利用者は余暇の移動支援の希望が多く、利用者の希望もヘルパーの可動時間も毎月変動する。

- 請求、マッチング共に手作業が多く時間がかかる。 スタッフ人数が少なく、支援と事務を兼務しているのでどうしても事務が後回しになり時間をとられる。 現在は、前日のマネージャーが、時間・場所・利用内容等を送っている。 時間がかかる。

- 請求事務 手計算でしている。 手作業で期限におわれて慌ててやってしまうと間違いが出てしまうことがある。

- 請求事務 手計算でしている。

【要望】

1.利用者台帳入力・ヘルパー台帳入力

- 既存のソフトや簡易入力システムからデータを移行できる。

- 受給者証の有効期限が切れる前月に警告がでる。

- 年齢や電話番号がすぐ分かる。

- ヘルパー資格以外の資格情報(行動援護従事者、介護福祉士、社会福祉士、 各ガイドヘルパー、運転免許 等々)も入力して分類や選択ができ、 マッチング時に類型にあったヘルパーを選べる。

- 郵便局または銀行の振込番号や支店名等を打ち込むことができる。

2.利用者希望入力

- 携帯やパソコンから利用者が入力してマッチング画面に反映される。

- 操作が簡単である。

- 携帯から入力でき、予定が決まったらまた利用者に連絡がいく。

- 契約時間をオーバーしている場合にすぐわかる。

- 同じ提供時間帯に、制度と自費サービスの両方の申し込みができる。

- 事業者・事業所名や類型を、利用者、家族にも分かりやすい。

- 更新切れや契約時間オーバーが利用申し込み時点で利用者にもわかる。

3.ヘルパー勤務希望入力

- 携帯から入力できてマッチング画面に反映される。

- 入力時、前月のデータを活用できる。

- ヘルパーの総勤務時間が出る。

- ヘルパー予定は週間だけでなく日毎でも入れられる。

- ヘルパーの可動時間が色が変わるなど可視化される。

4.マッチング

- 資格要件が合っていなかったときに知らせる。

- 1 人のヘルパーを複数の同じ時間帯に組める場合と組めない場合を状況によって選べる。

- 希望通りに派遣を組めなかった場合、利用希望時間帯以外の時間帯でも打ち 込むことができ、そこを変更したことが見てすぐわかる。 (変更した際に、変更したということは決定通知に反映したい。 時間変更の確認を利用者に通知できる)。

- 利用希望すべてが表になり、全てをみながらマッチングできる。

- どうしても断らなければならない時に、利用者に通知がいく。

- 事務作業という項目も同時にマッチングできる。

- 1 日の予定が分かる画面がある。印刷できる。

- 今日の介助者の動き、今日の利用者の動きを把握するためと、 介助者のスケジュール確認や利用者のスケジュール確認や連絡調整の際に使用するために 全体のコーディネートが分かる画面がある。印刷できる。

- 介助者軸で、その介助者が何時~何時で誰の利用に入るかが分かり、 利用者軸でも、何時~何時で誰が入るかが分かる。

- 作業中に、マッチングした人・まだの人が、見てわかる。

- 利用者、介助者数が多い場合、組みたい人を利用者、ヘルパー共に抽出してマッチングできる。

- 二人派遣(時間が同時の場合、ずれている場合)も入力できる。

- 「この利用者さんに今までマッチングしたことがあるヘルパー」が色別でき る。

5.利用予定表・勤務予定表

- どちらもカレンダー表示できる。

- その月の(週の)勤務を組んだスタッフ・ヘルパーだけが自動に抽出されて勤務予定表が出る。

- 毎月の利用者ごとの合計派遣時間数が類型別に見える。

- 1台の車の 1 日の運転手の使用時間がわかる。

- ケアホームの利用者と介助者の食事数がわかる。

6.前日メール連絡

- 伝言を残しておくと前日にヘルパーに飛ぶ。

- 勤務予定に入力されているものは自動的に前日にメールが送られる。 変更点や付け加えたい情報は入力でき、送りたい人、 送らなくていい人と選択できる。

(6´予定確定後の変更)

- 変更を入力したらすぐメール送信でき、実績に反映もできる。

- 変更になった時、予定時間と実績時間の比較ができる。

- 変更等の入力者が確認できる(複数のスタッフが対応することがありえる。送信者名がでるとよい)。

7.実績入力

- 利用者予定、ヘルパー予定が実績に展開できる。

- 変更があった場合、利用予定表を訂正したら、連動して実績も変更される。

8.請求

- CSVデータを簡単に作成できる。

- ミス、システムエラーがでない。

- 完了、過誤請求中などのチェックができる。

9.給与計算

- コーディネート結果から給与明細がボタンひとつで作成できる。

- エクセル形式の給与台帳がほしい。

- サービスによって、違う時給の打ち込み項目がほしい。

例)行動援護、身体介護、移動支援(+)、移動支援(-)、家事援助、 児童デイサービス、日中一時支援B、日中一時支援C、事務、放課後健全育成事業、 私的契約、障害者自立支援施設、ケアホーム 等々(地域・事業所によって違う) - スタッフの給与明細もできる。

- 源泉徴収もできる。

- 常勤・非常勤、登録(固定給か時給か)などボタンで分類できる。

- 銀行、振替がCSVに対応できる。

- 手当等の項目を入力できる。

- サービス毎時給が異なるため、その設定ができる。またサービス毎の給与が出る。

- 交通費の設定もできる。

10.利用者請求書・領収書・受領通知

- 請求書ができたら、保護者の方に自動的に送信(お知らせ)できる。

- 利用者請求書も含めて経理事務をJDLソフトで行っているため、 請求事務を福祉ソフトで行い、それがJDLに反映されて利用者請求書がJDLから印刷されるとよい。

- さらに、郵便局の引き落としになっているので、金額が提出するフロッピー に自動的に反映するとよい。

- 移動と介護給付の明細・請求書を、同じ利用者なら1枚ででる。

- 請求書に対応した領収証がでる(利用者に分かりやすく)。

- キャンセル料が請求書にでて、キャンセルの日付もでる。

- 自費負担の交通費やキャンセル料の内訳(日付、区間など)がでる。

- 備考欄が欲しい。

11.その他

- 実務経験証明書をすぐ作成できるよう、ヘルパーの稼動日数や知的の方に入った日など、 1 ヶ月毎に素早く集計できる。

- 以上のような事務の効率化が出来たら、利用者のケアにさらに時間が注げるので、 是非実現してほしい。

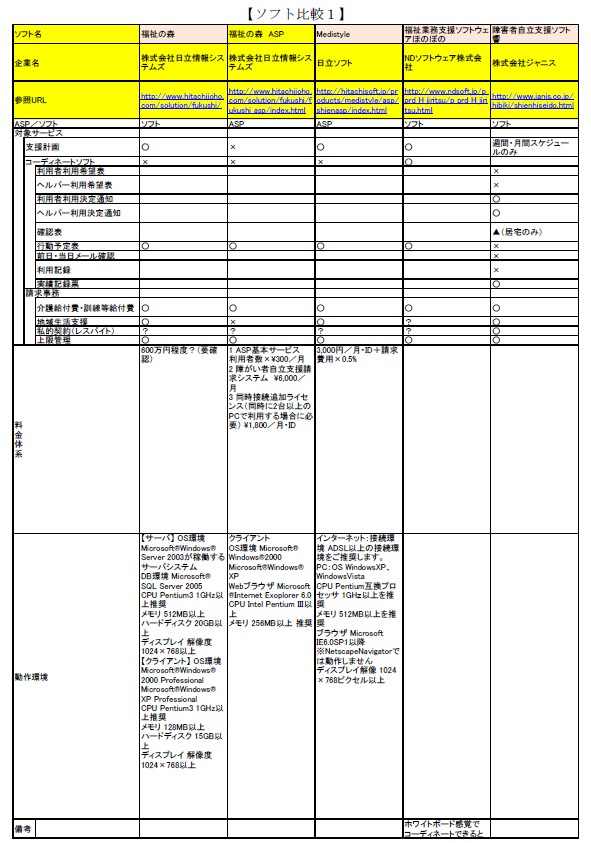

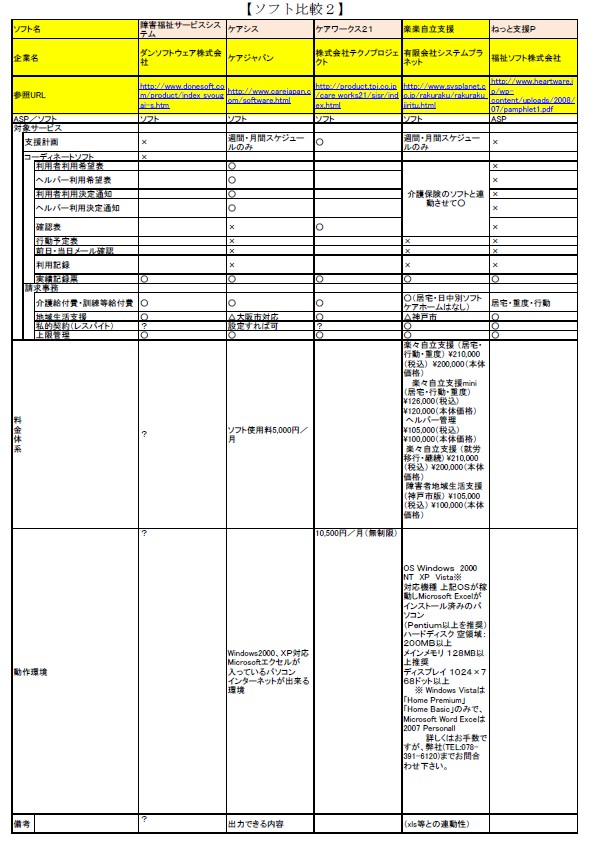

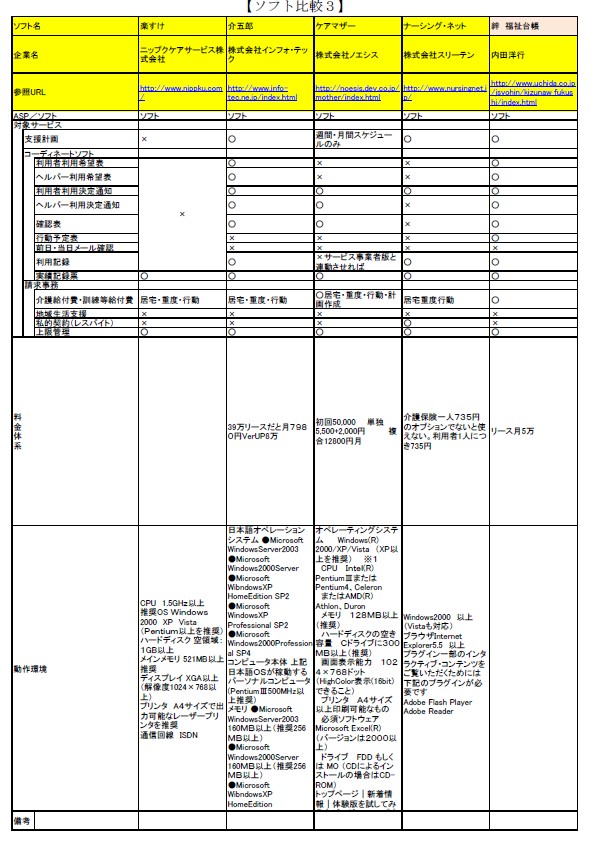

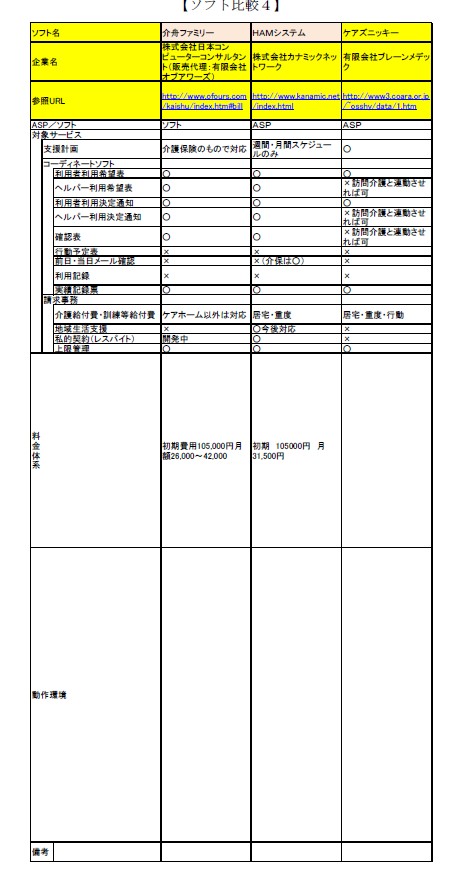

4.1 で検討した課題、および要望を整理した上で、下記の視点に基づき、現行 のコーディネートソフト、および請求ソフトの機能について比較した。

なお、比較対象は、Web 上の情報、および聞き取り情報より抽出した。

- ASP/ソフトの種別

- 対象サービス内容

- 支援計画

- コーディネートソフト

- 請求事務対応範囲

- 介護給付/地域生活支援/私的契約(レスパイト)/上限管理機能

- 料金体系

- 動作環境

【ソフト比較1】

【ソフト比較2】

【ソフト比較3】

【ソフト比較4】

これらを踏まえた上で、ソフト開発企業と複数件面談を行い、 そのアドオンソフトの開発可能性も含め、検討を進めた。

<評価結果>

|

・検討しているものを全て網羅できているソフトはない |

- コーディネートから請求まで一気通貫で開発されているソフトはなく、 大凡がコーディネートのみ、ないしは請求のみのソフトとなっている。

|

・今後のソフト利用は、ASP 型の方が適している |

- ソフトをインストールする通常タイプでは、価格が高いことと、地域分 散に対応しづらい。多事業所で運営する場合は、データをインターネット上のサーバーで管理する ASP 型の方が適しているし、価格的にも非常に安くなる。

|

開発しやすいタイプは、請求事務が全サービス対応できている所 |

- コーディネート部分で、要望を満たすレベルのものは開発されておらず、 今回の研究で、現場の利用状況を確認して作成した方が良いと判断される。

- とすれば、請求事務が介護給付費・訓練等給付費のみに対応しているものではなく、 地域生活支援、および私的契約(レスパイト)まで柔軟かつ全範囲をカバーするものが望ましい。

上記検討により、福祉ソフト株式会社の「ねっと支援 P」という請求ソフトを中心に、 コーディネート機能をアドオンする、という開発方向性で進めることとした。

※ご参考:福祉ソフト株式会社「ねっと支援 P」パンフレット

http://www.heartware.jp/wp-content/uploads/2008/07/pamphlet1.pdf

<開発コンセプト>

- ・ASP 型

- 安価に抑えられるように

- 場所が離れていても同時に使いやすいように

- コストを抑えられるように

- 今後の制度変更にも対応しやすいように

- ・ソフト活用により、大幅にミスを減らし、時間短縮につながる

- 投入工数を使う単純作業は、IT に任せてしまうことにより、大幅に時間短縮できる

- ルールをシステムに教え込んでしまえば、ミスは発生しない

<機能>

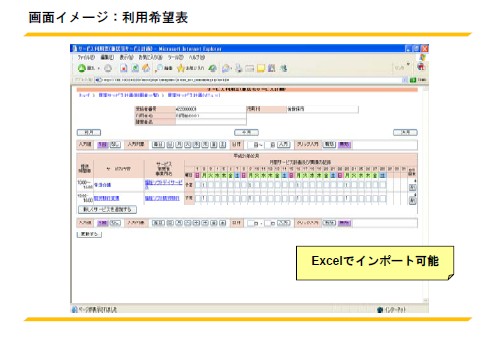

・CSV形式のデータをインポート可能

- 何度も同じ情報を入力する要素を省く。

- 担当者が固定、利用サービスが固定等、毎月あまりコーディネートの変化がないケースについては、先月のデータをインポートすることによって、大幅に工程を削減

- CSV 形式のデータなので、Excel で簡単にデータを作成することが可能

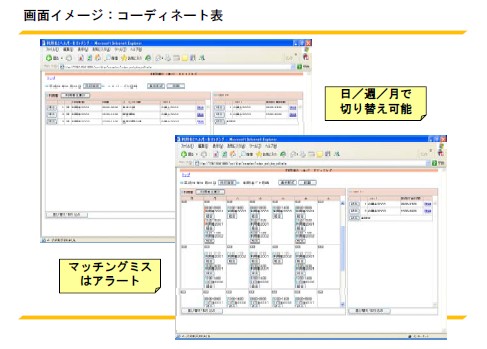

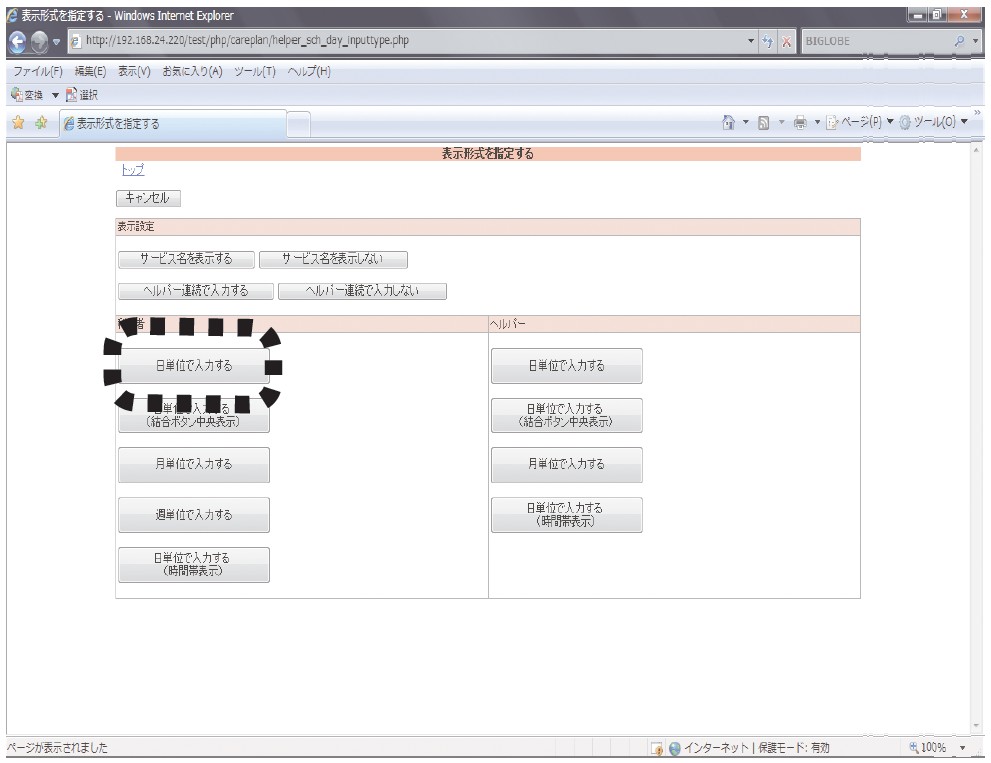

・3画面切り替えによるコーディネート画面管理

- 人や事業所によってコーディネートの頭の使い方やルールは大きく異なる。

しかし、確認するのは、日/週/月の表を切り替えながら実施していることが共通であった。 - そのため、作業をコントロールするのではなく、表示方法を3パターンにして、 自分で使いやすいパターンを構築してもらえるようにした。

・コーディネートミスに対しては、アラート機能を付与

- 資格不一致や、重複コーディネート等のミスを事前に防ぐため、あらゆ る場面を想定して、ミスがあった場合はコーディネートできない、 というアラート機能を付与した。

・事前連絡はメールを自動配信

- 利用予定表/シフト予定表を元に、メール対応できる人にはメールを自 動配信できる機能を付与

- また、メール対応できない人のために、電話リストも同時作成可能

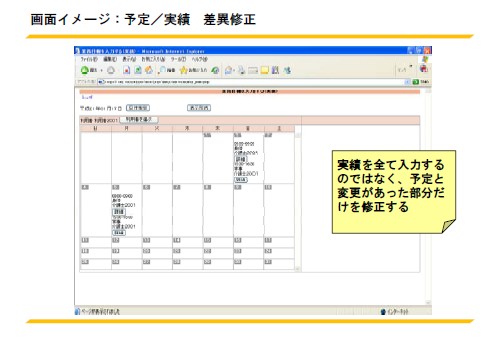

・実績記録のベースは予定表からスライド

- 請求事務のなかでも、かなりの時間を占める実績記録の入力は、基本的 には予定表の内容をスライドさせ、予定と実績が異なる場合のみを修正 する形に。

・自動請求

- 市販ソフト同様、計算はすべて自動でできるようにした。

・全事業対応

- 福祉ソフトの特徴である、介護給付費・訓練等給付費のみに対応してい るものではなく、地域生活支援、および私的契約(レスパイト)まで柔 軟かつ全範囲をカバー。

【システム全体像】

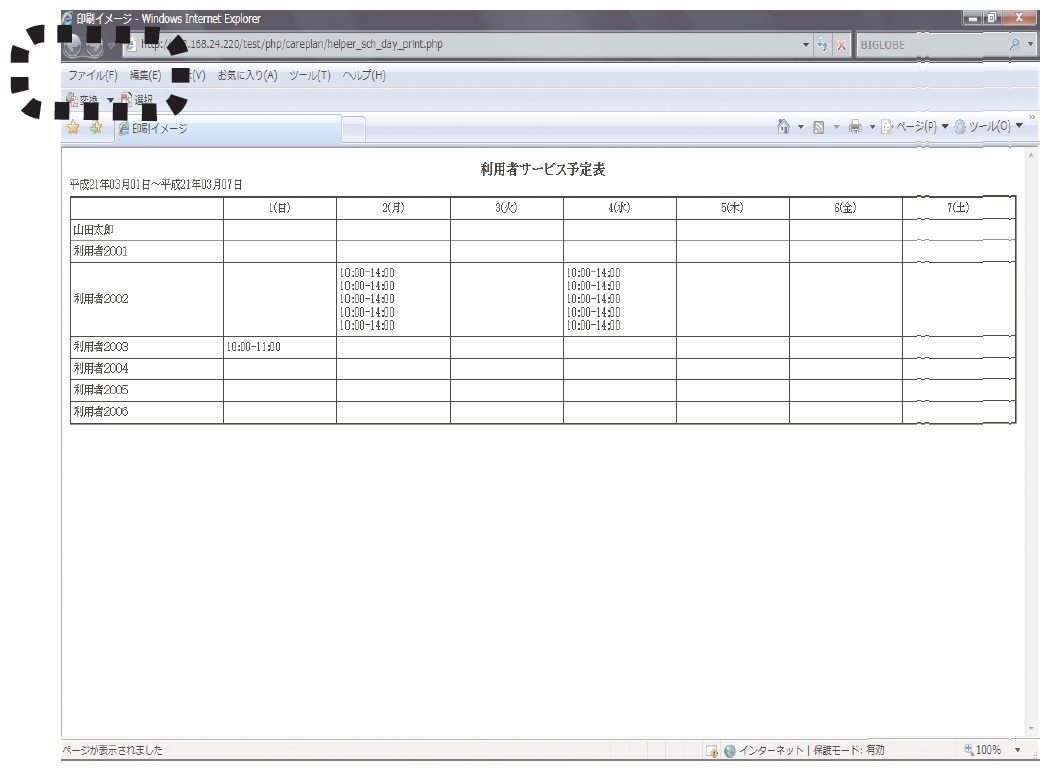

【利用希望表】

【コーディネート表】

【予定/実績 差異修正】

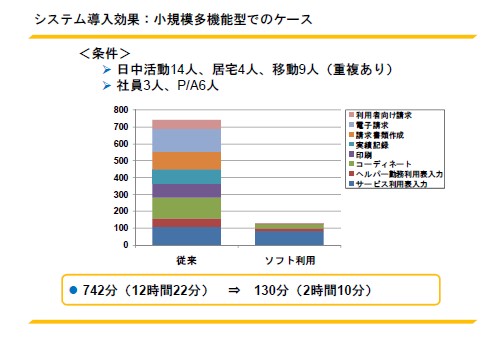

ソフトを実際に利用してもらい、どの程度の時間短縮効果があったのかをテスト計測した。 なお、この計測には、特定非営利活動法人楽笑(愛知県蒲郡市)に協力を仰いだ。

【システム導入効果】

【システム導入効果:業務別分析】

計測結果は、上記の通り、通常月では 742 分かかっていたものが、130 分に短縮された。

実に80%の投入時間削減である。

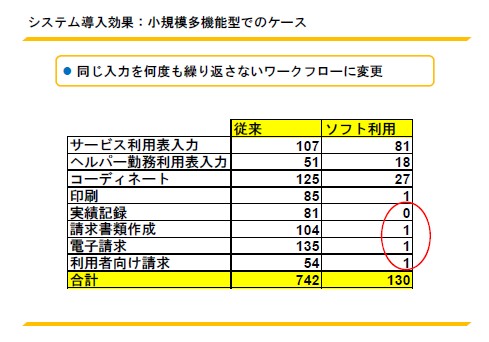

これをより詳細に見ると、下記の効果によるものと想定される。

・同じ入力を何度も繰り返さない

- 従来であれば、サービス利用表を入力し、かつ、実績記録入力、請求書 類作成、電子請求、利用者向け請求、とほぼ同じ内容を5回入力してい たのに対し、基本的にはサービス利用表入力の情報を活かして、修正・ 自動化することにより、劇的に時間を削減した。(図中赤丸部分)

- また、サービス利用表の入力、ヘルパー勤務利用表の入力も、データを インポートできることから、月次変動が大きくない事業所にとっては、 この部分でも時間削減できる。

- 印刷や請求の手間も基本的にはワンクリックで実施可にすることにより、 その場を離れても大丈夫だから、時間が大幅に削減できる。

5 数的実績の蓄積および分析可能なシステムの確立

5.1 実績の蓄積

社会福祉法人むそうにおいて、平成 21 年 2 月、3 月のサービス実績、ヘルパー実績、 および事業実績を蓄積した。

5.2 分析可能性

データベースとして、今回のソフトで蓄積されたデータを元に、下記のような分析 メニュー例を加えることで、より経営効率を意識した運営に生かすことができると考 えられる。

【分析メニュー例】

※区分別、障害別でのクロス分析も含め

・サービス区分分析(月・年)

・支援事業所別分析(月・年)

・集計表

- 曜日、男女別利用集計表

- 利用者年齢、男女別利用集計表

- ヘルパー別稼働実績表

- 支援事業所別利用集計表

- 利用者別利用集計表

- ヘルパー別活動集計表

- ヘルパー別報酬明細・時間数統計

- ヘルパー資格別集計表

- 利用者集計表

- 自費集計表

- 有資格者別構成一覧表

- 活動報告表

- 日別活動報告表

- 利用者別活動報告表

- ヘルパー別活動報告表

- ヘルパー別活動分析集計表

- 活動日誌(国保連)

- 活動日誌(自費)

- 活動日誌(行政委託)

6 まとめ

最後に、今後の IT・Web を活用した可能性について整理したい。

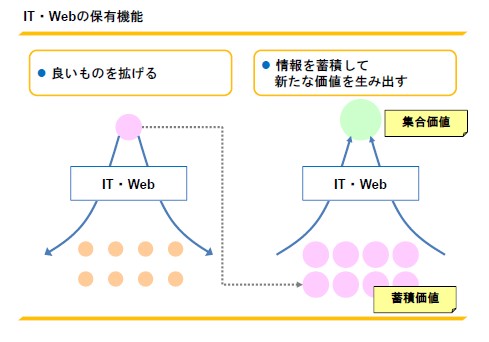

そもそも、IT・Web の保有機能は、大きく2つに整理されると思われる。

1つは、「良いものを拡げる」機能である。これは、良質のコンテンツがあれば、 それを拡げる力が強い、ということである(一方で、悪い情報や間違えた知識も 一気に拡がってしまうというデメリットもある)。 例えば、良い日報や支援情報を 他のスタッフに伝え状況を共有する、優秀な先生による研修が、全国各地で、平 日に支援した後の夜に見ることができる等がある。

もう1つは、「情報を蓄積して新たな価値を生み出す」機能である。 これは、良質のコンテンツが溜まっているというだけで生まれる「蓄積価値」とその蓄積が 新たな価値を生み出す「集合価値」がある。 例えば、蓄積価値は、日報を積み上げることで、支援する人の過去履歴や、その時の対応方法でうまくいった事例を拾い上げる、マネージャーが全体のサービス品質管理を行う、支援者のコンディションを確認する等がある。また「集合価値」は、例えば複数の利用者の履歴をDB とみなし、 気になるキーワードで検索することで、類似事例や他成功事例を参照することができ、 そこから知識を得ることができるようになる等である。

【IT・Web の保有機能】

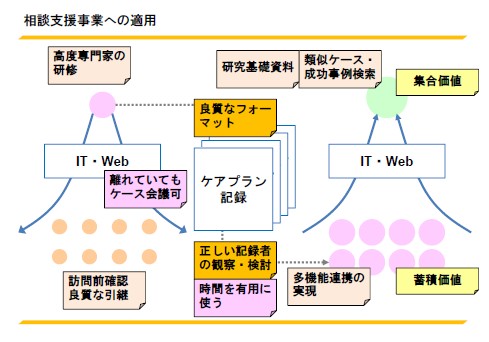

例えば、これらを相談支援業務に適用するとすれば、下記のようなイメージとなる。

【相談支援業務への適用】

これら IT・Web を活用することにより、下記のような可能性がある。

IT・Web活用の可能性

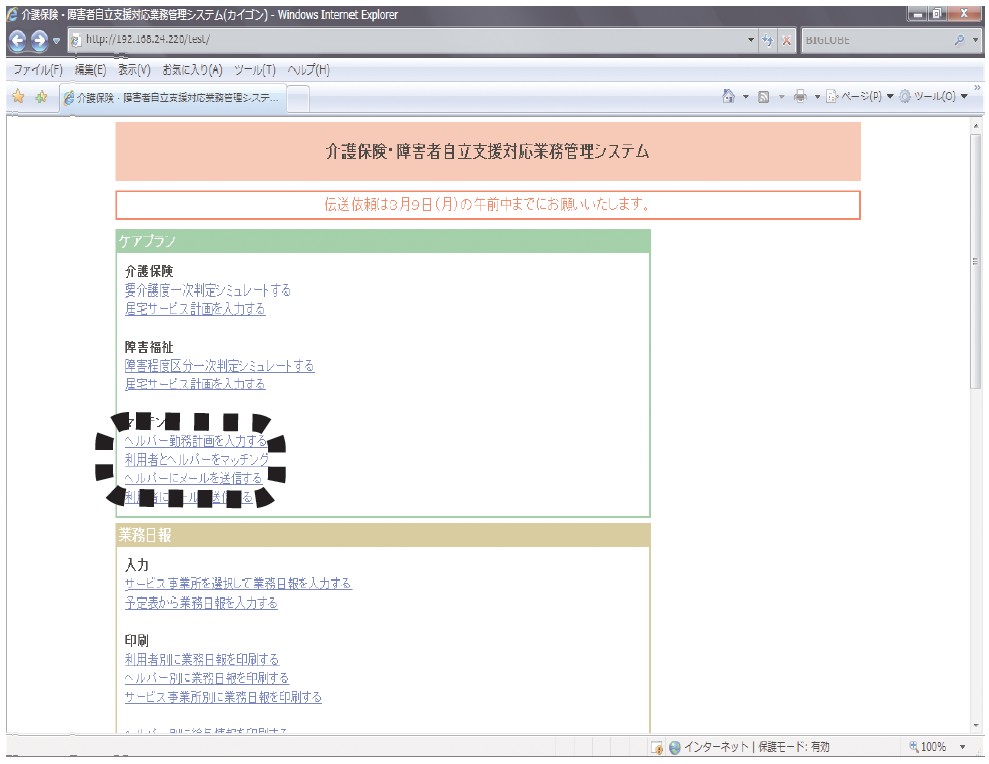

【参考資料】利用・コーディネート・請求システムソフト 利用マニュアル

コーディネートソフト

操作説明書

操作方法、不具合、お問い合わせは

お客様相談窓口

0120-76-7299

目次

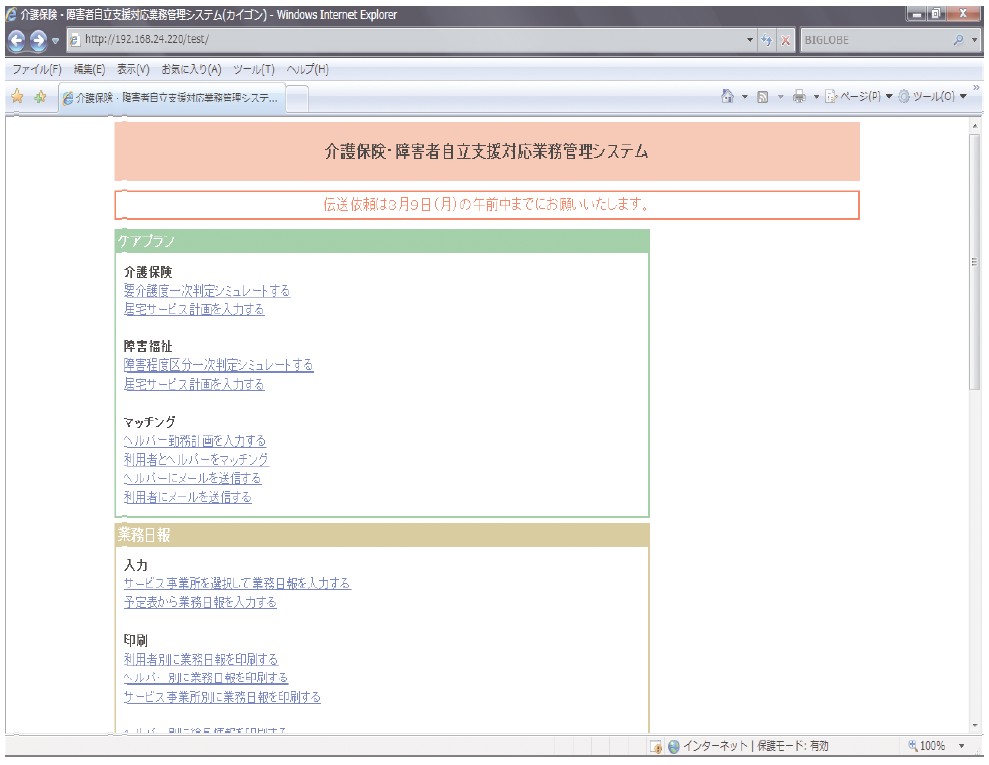

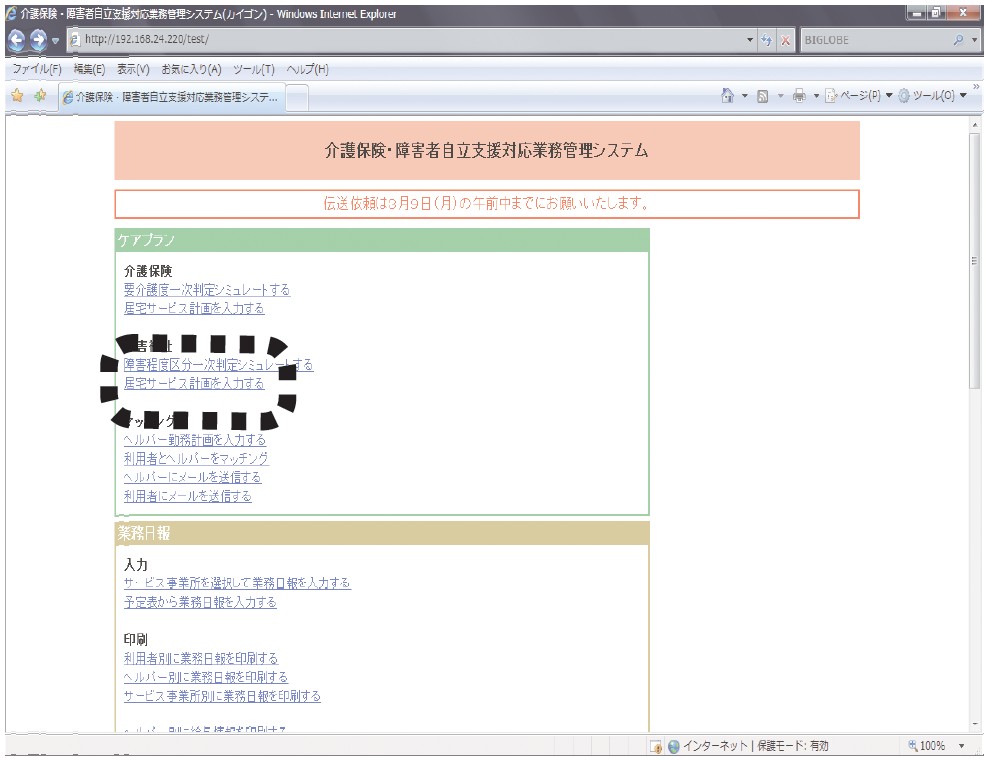

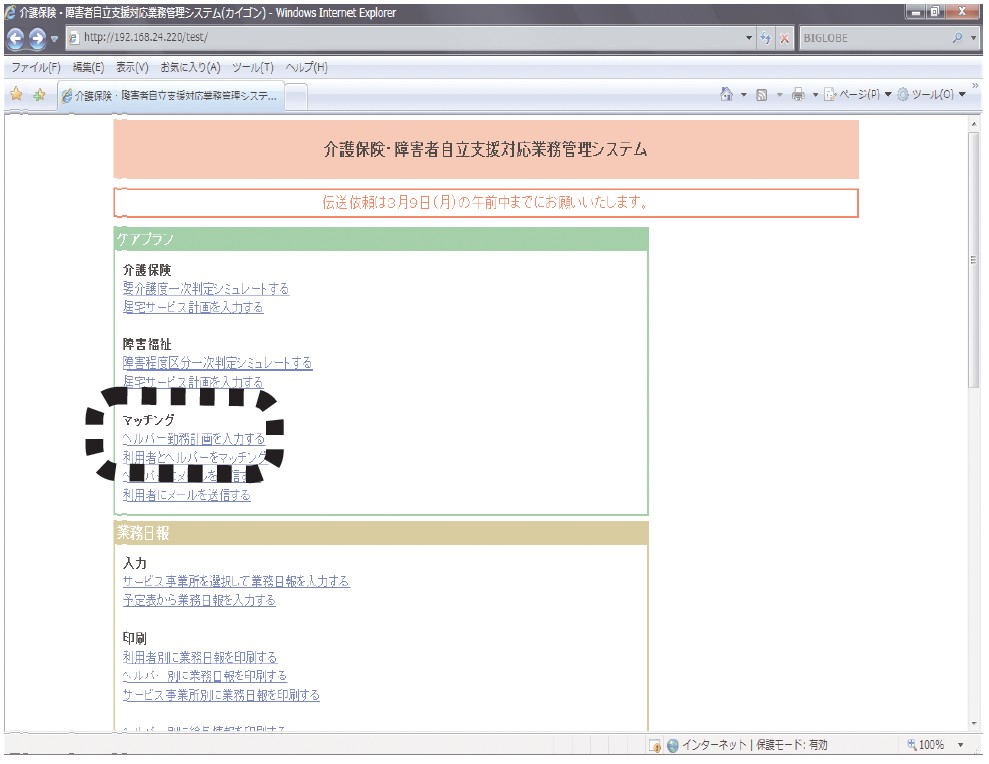

利用開始する

1 ソフトのアドレスを入力します。

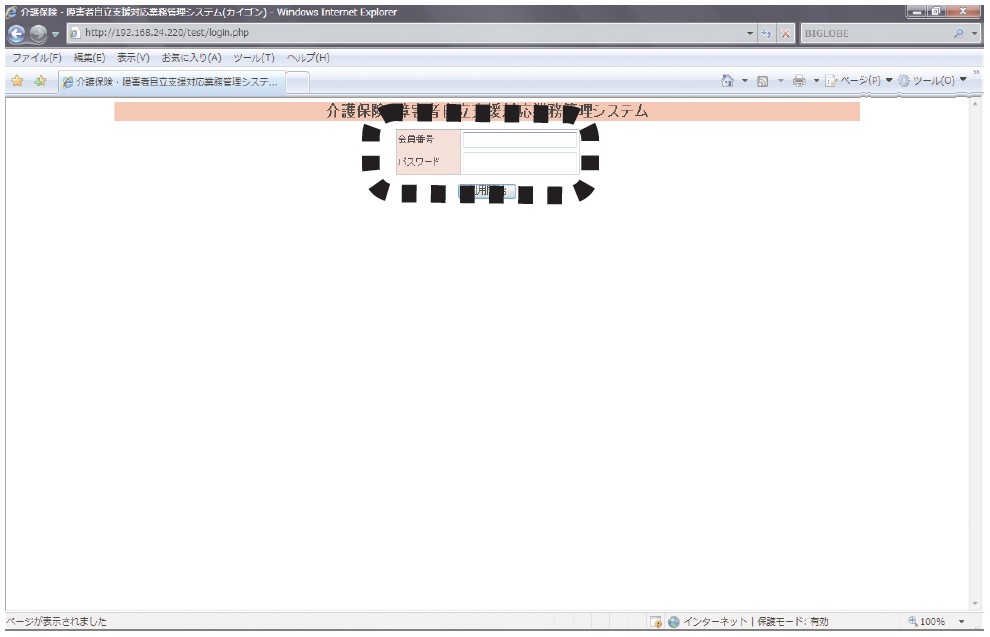

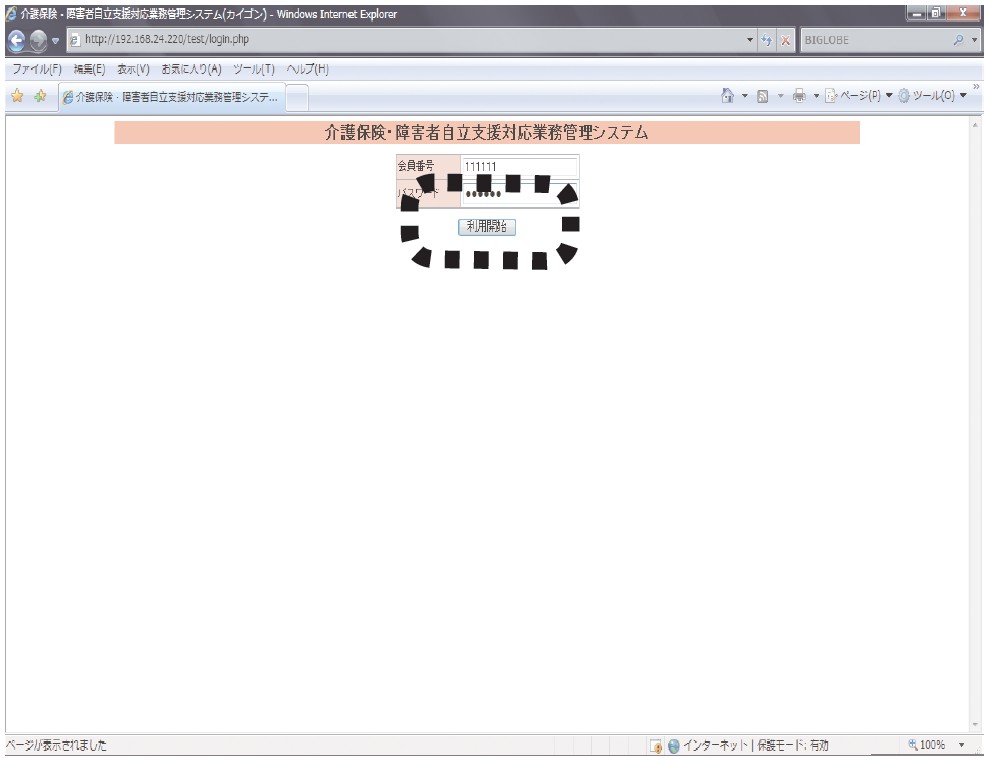

2 会員番号とパスワードを入力します。

3 「利用開始」をクリックします。

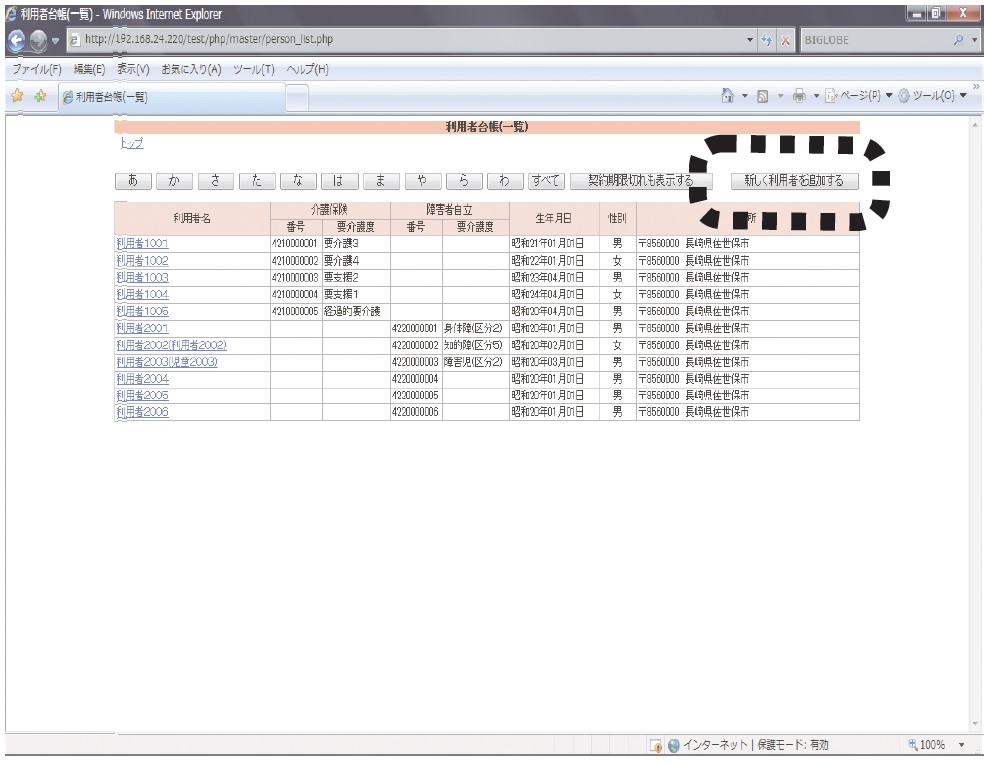

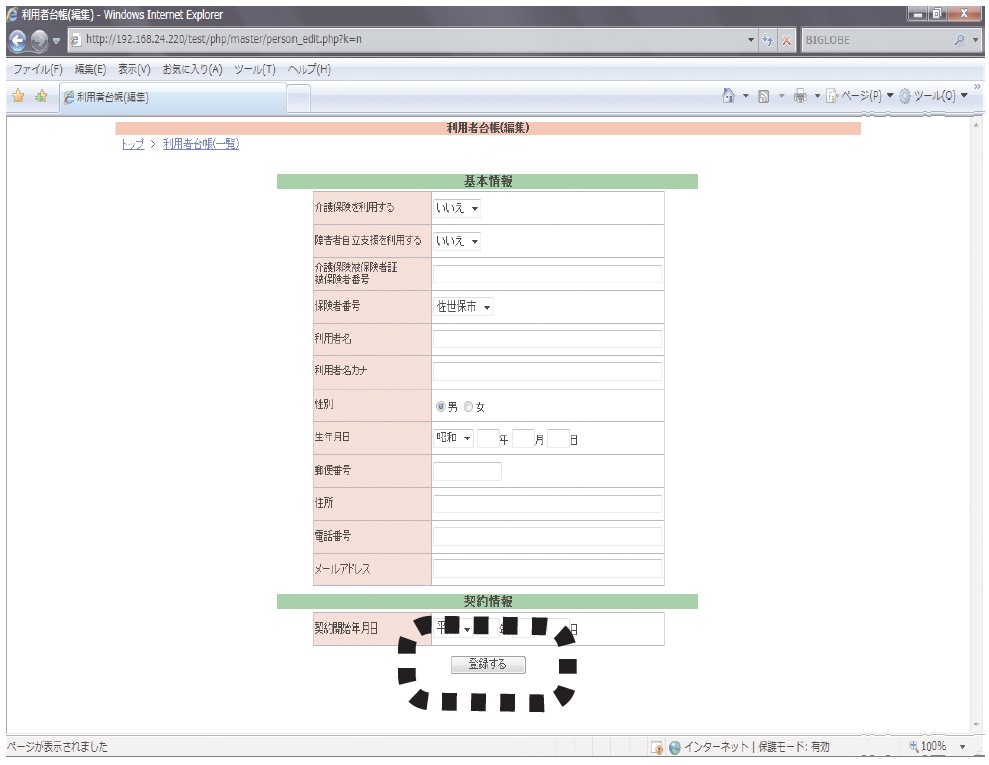

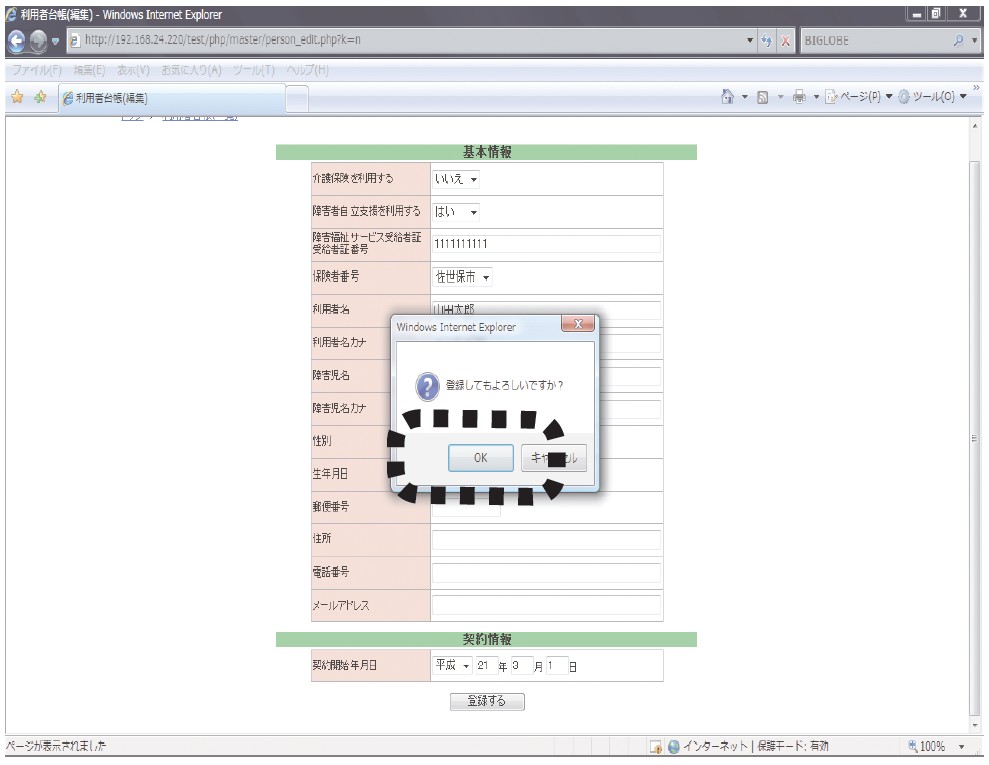

利用者を新規に登録する

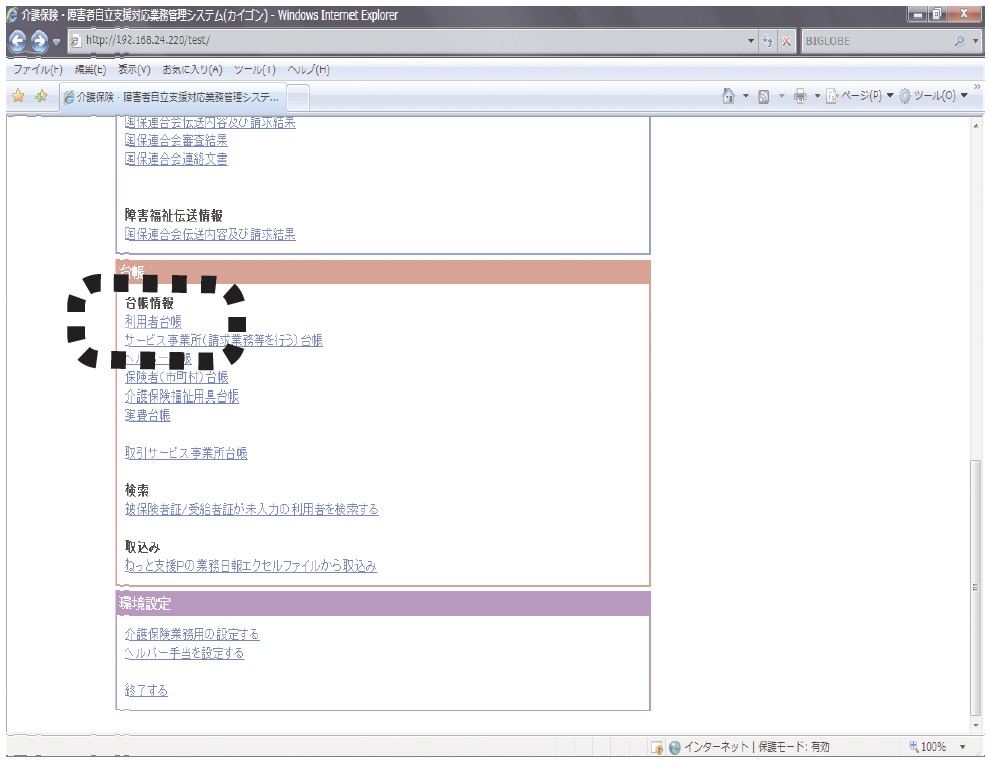

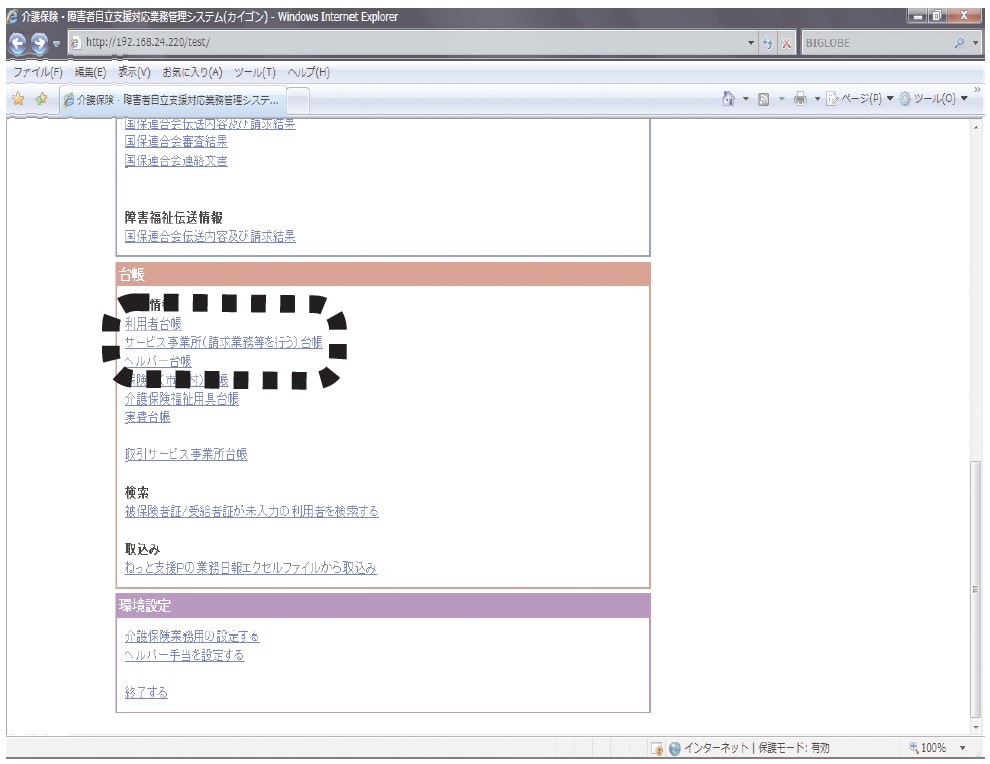

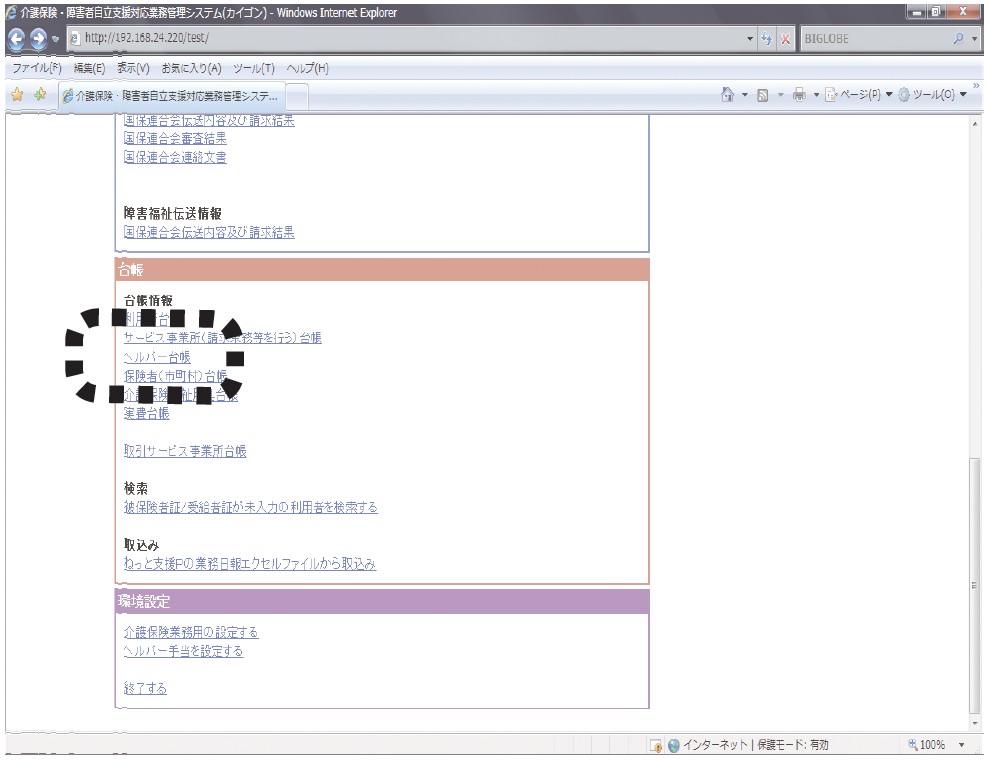

1 メインメニューを表示します。

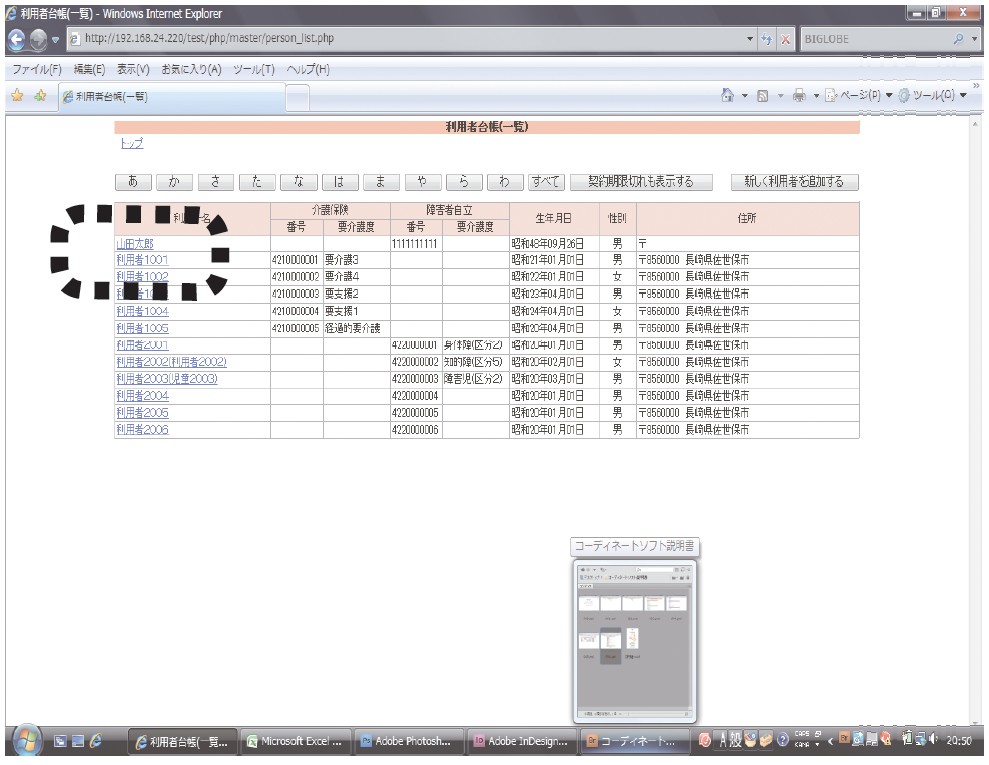

2 利用者台帳をクリックします。

3 「新しく利用者を追加する」をクリックします。

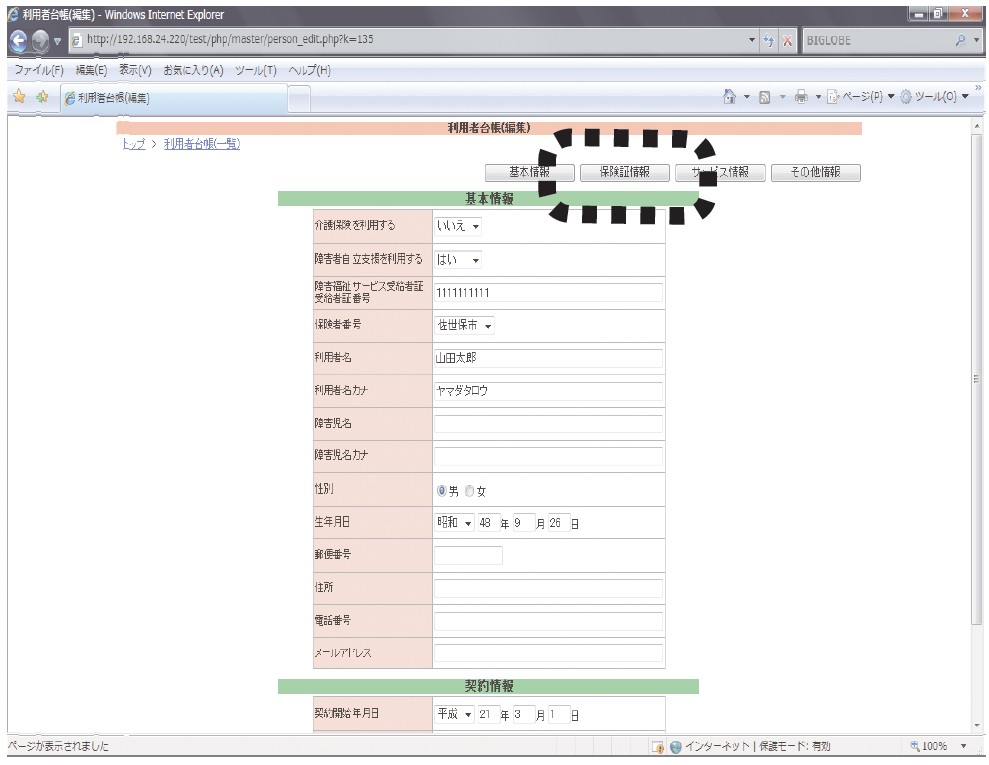

4 情報を入力し、最後に「登録する」をクリックします。

5「OK」をクリックします。

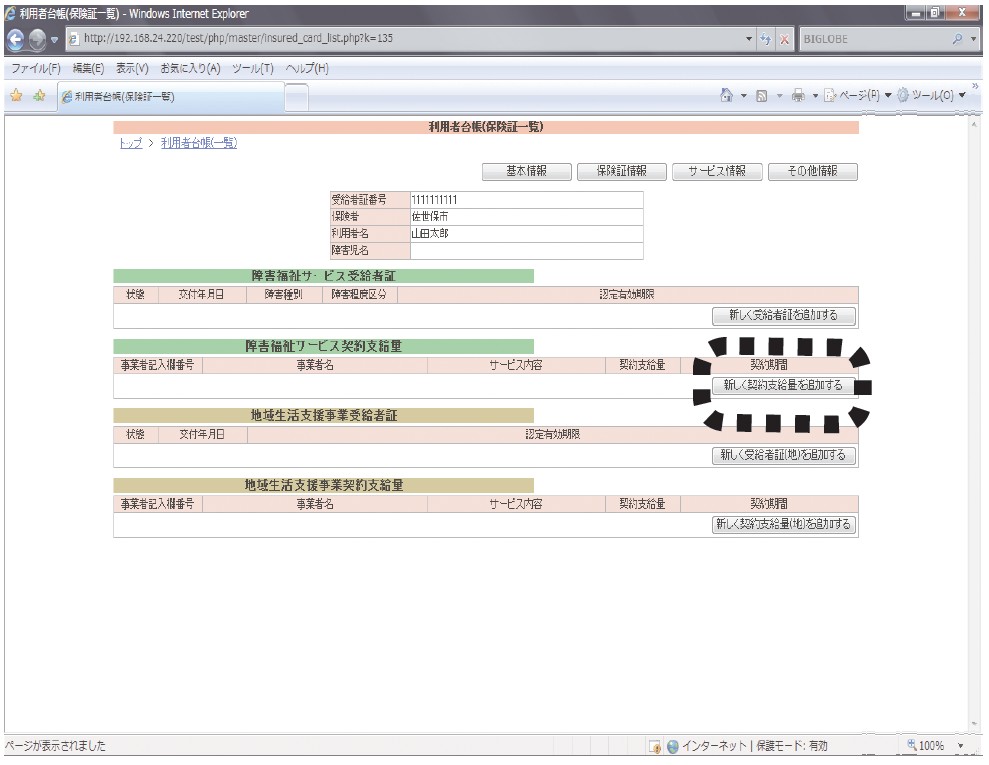

保険証情報を入力する

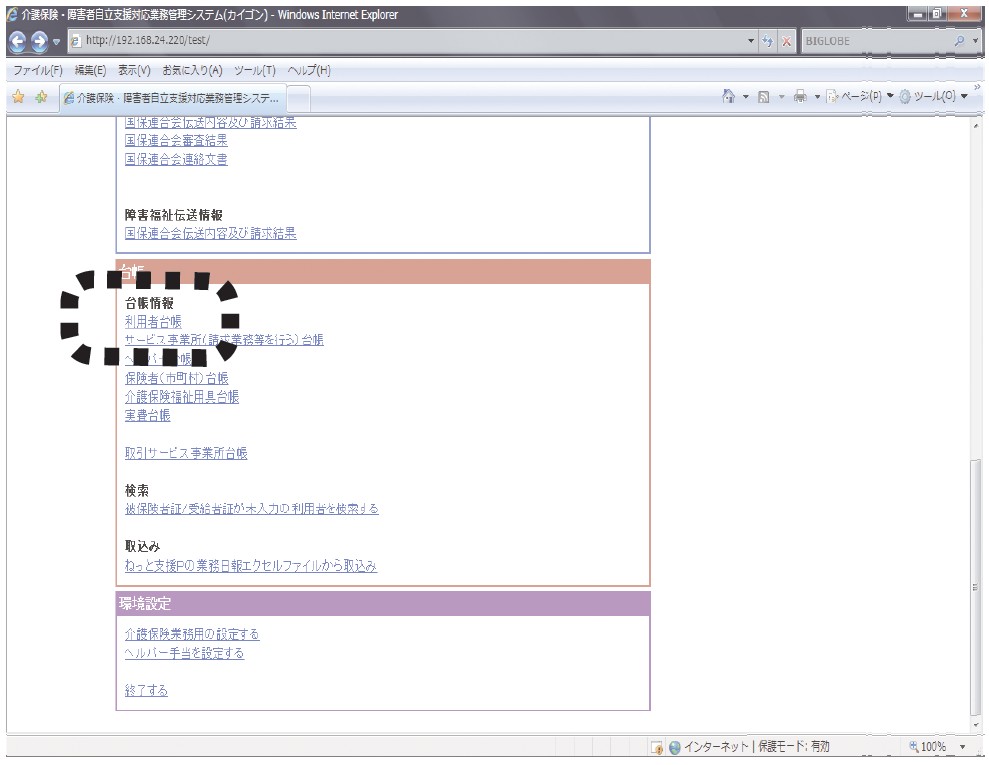

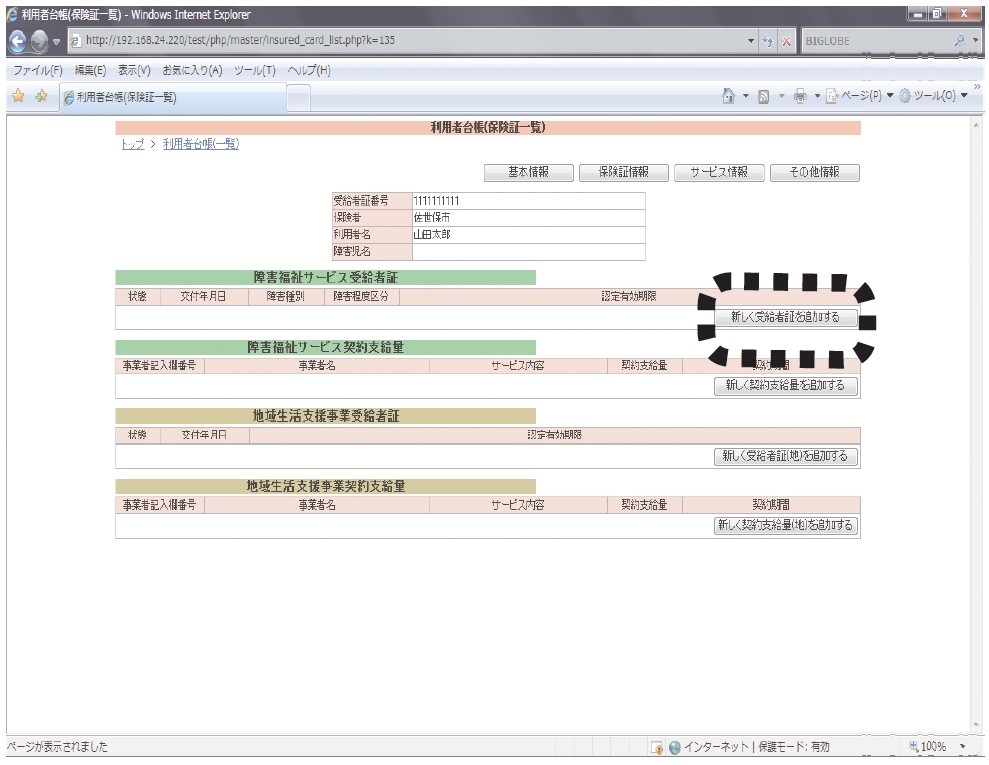

1 メインメニューの利用者台帳をクリックします。

2 利用者の名前をクリックします。

3 保険証情報をクリックします。

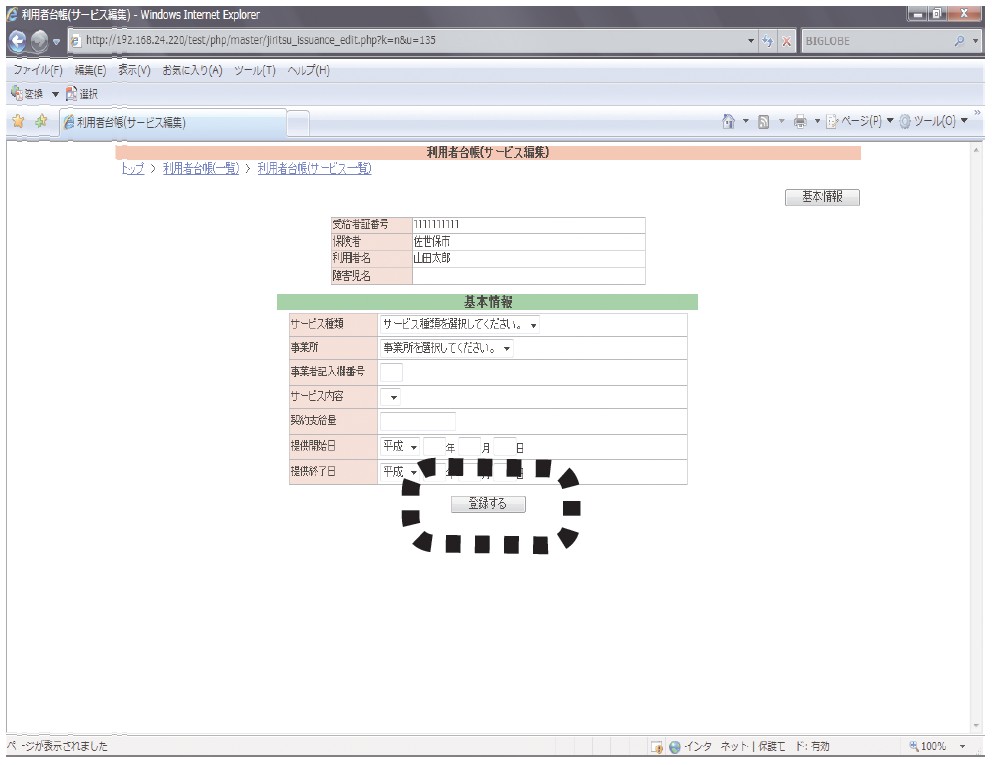

4 受給者証の情報を新しく追加するには「新しく受給者証を追加する」をクリックします。

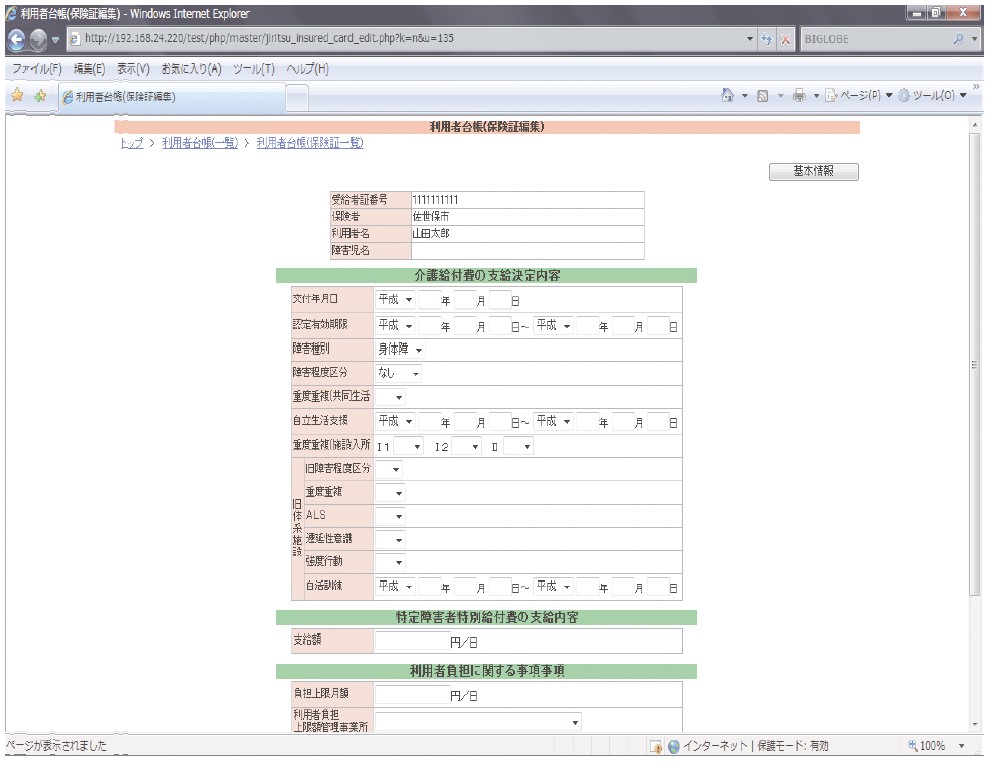

5 情報を入力します。

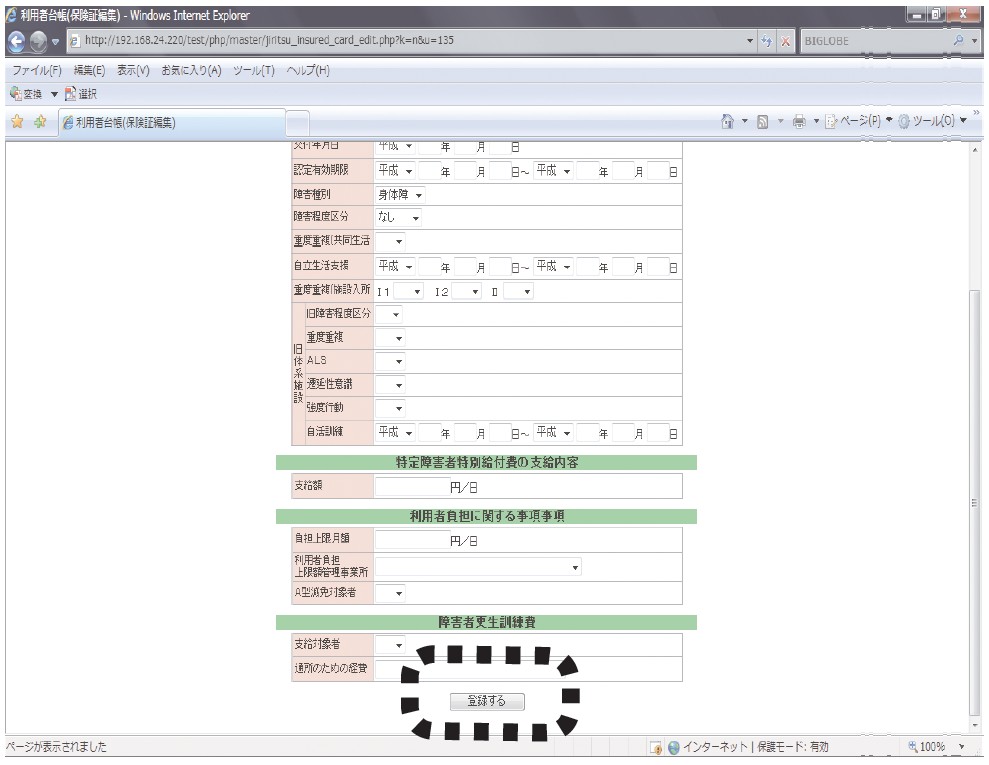

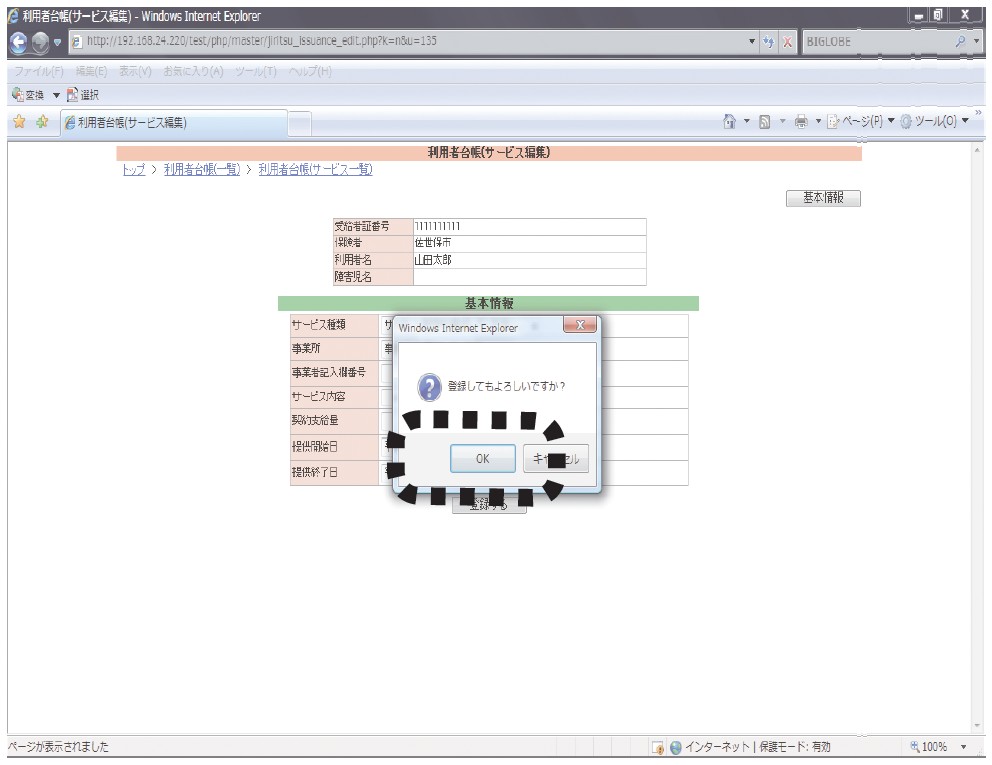

6 入力が終わったら「登録する」をクリックします。

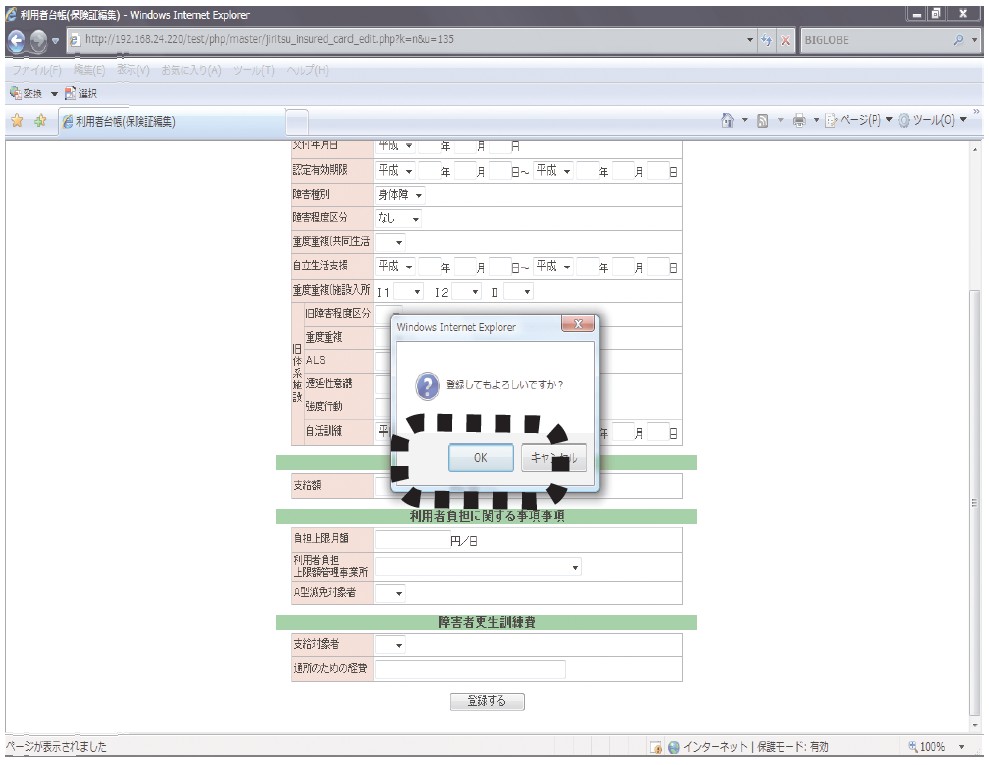

7 「OK」をクリックします。

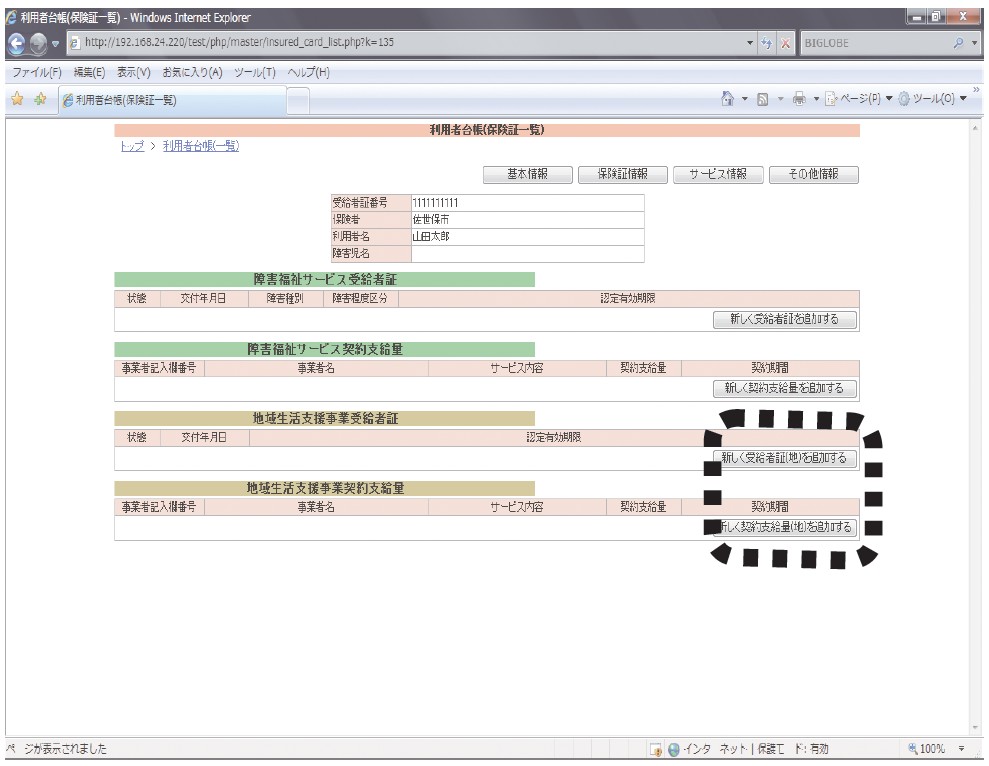

8 新しく契約支給量を入力するには「新しく契約支給量を追加する」をクリックします。

9 情報を入力し、最後に「登録する」をクリックします。

10 「OK」をクリックします。

11 地域生活支援事業の受給者証と契約支給量も同様に入力してください。

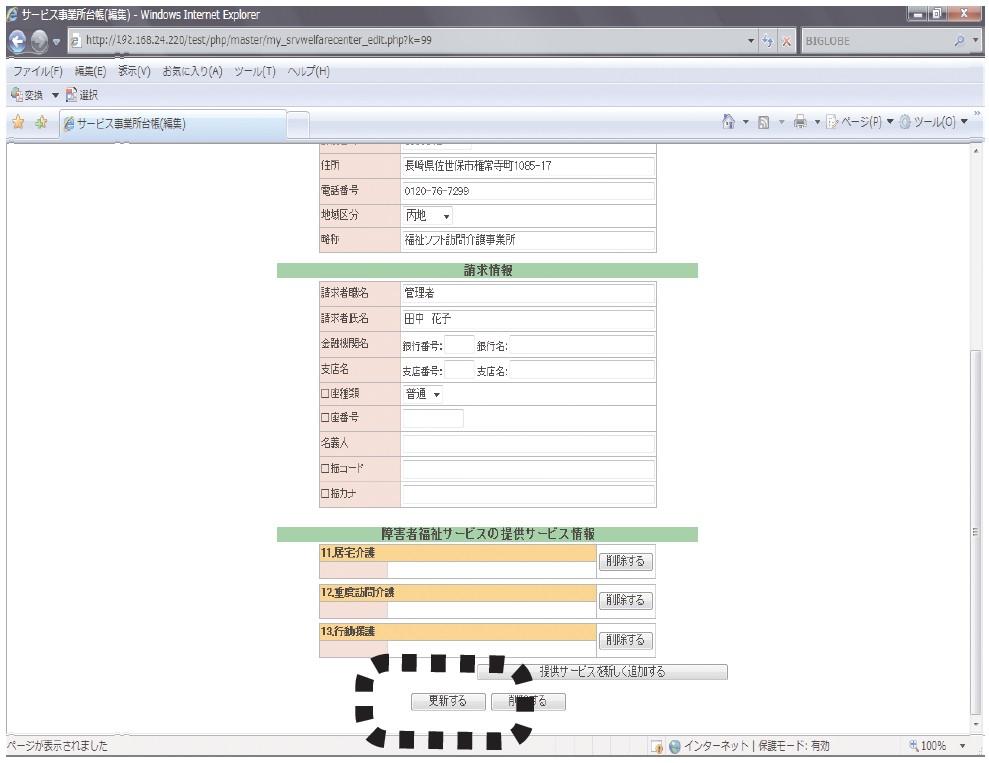

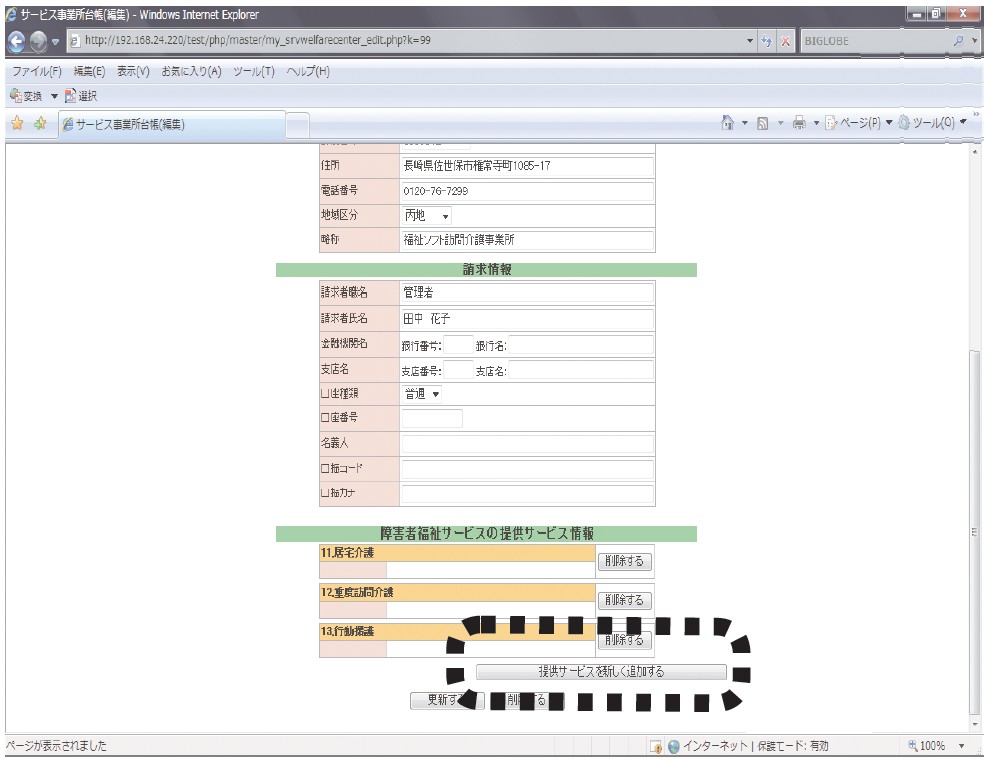

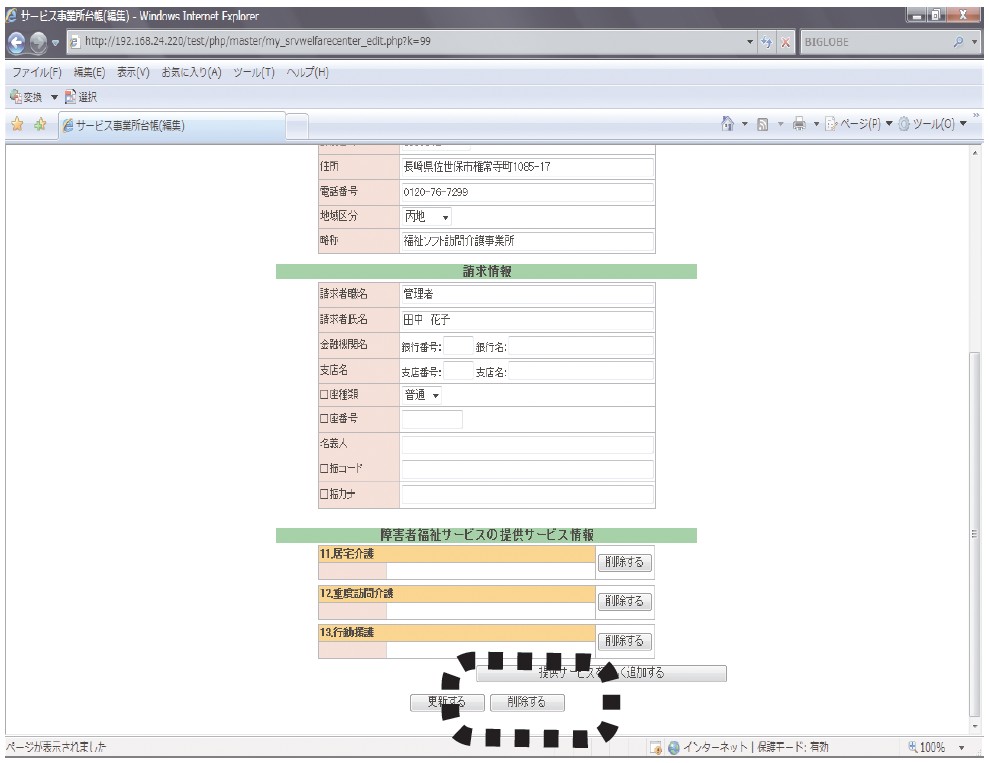

自社の事業所を登録する

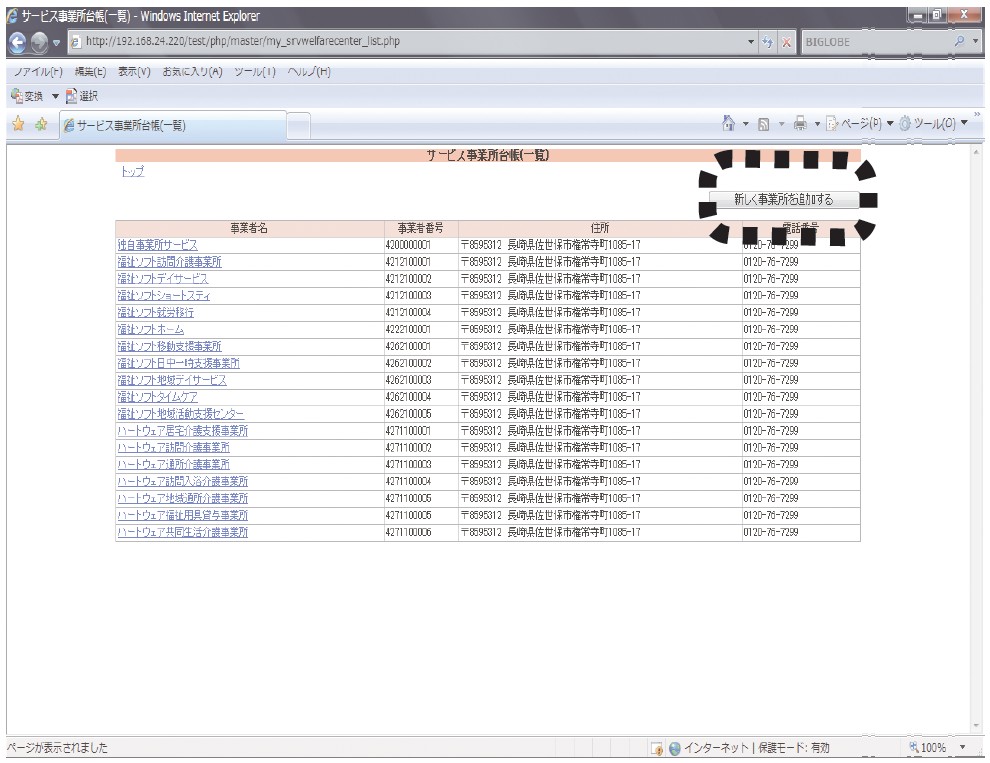

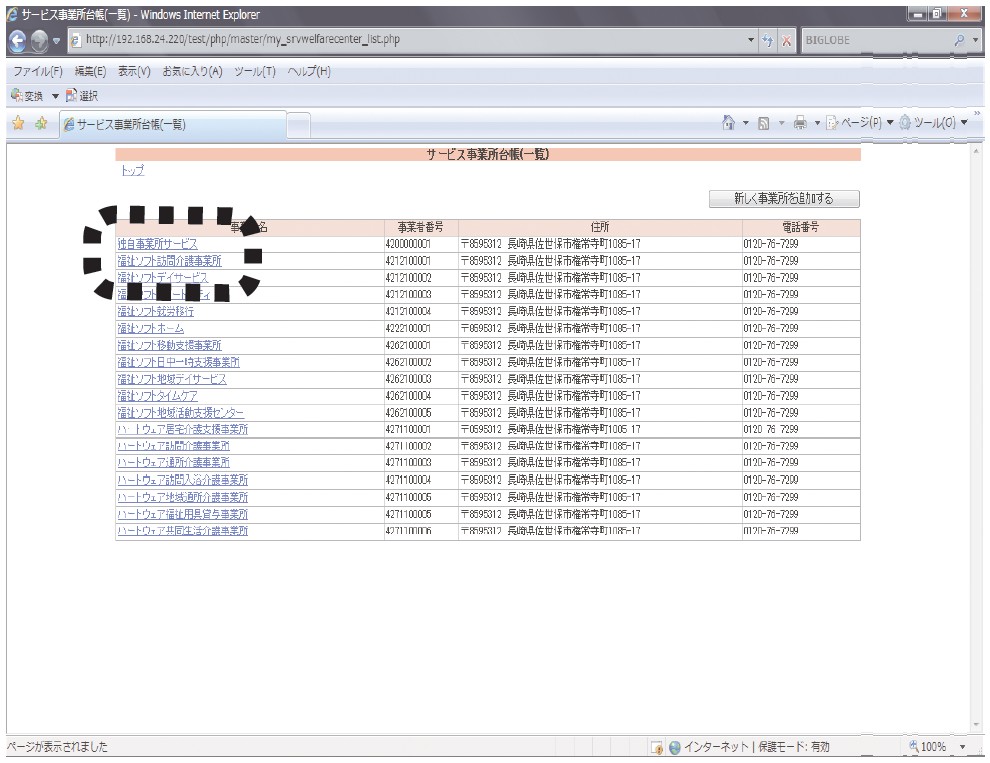

1 「サービス事業所(請求業務等を行う)台帳」をクリックします。

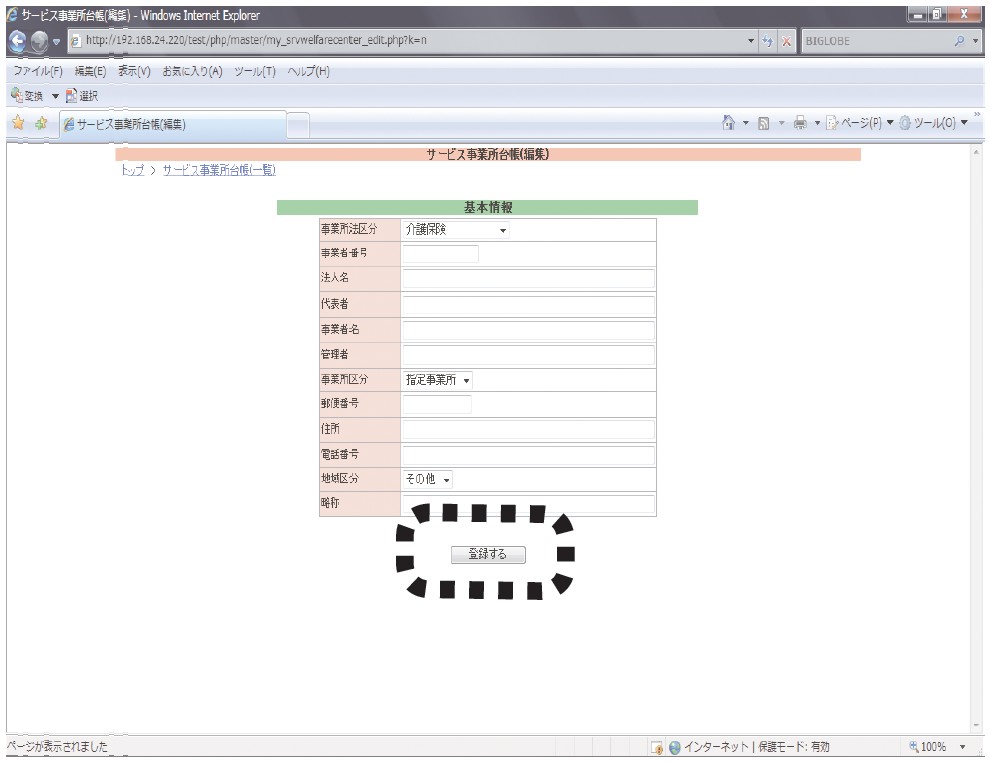

2 「新しく事業所を登録する」をクリックします。

3 情報を入力し、最後に「登録する」をクリックします。

4 修正を行うには事業所名をクリックします。

5 項目を修正したら、「更新する」をクリックしてください。

6 事業所が行うサービスを追加するには、「提供サービスを新しく追加する」をクリックしてください。

7 事業所の情報を削除するには「削除する」をクリックしてください。

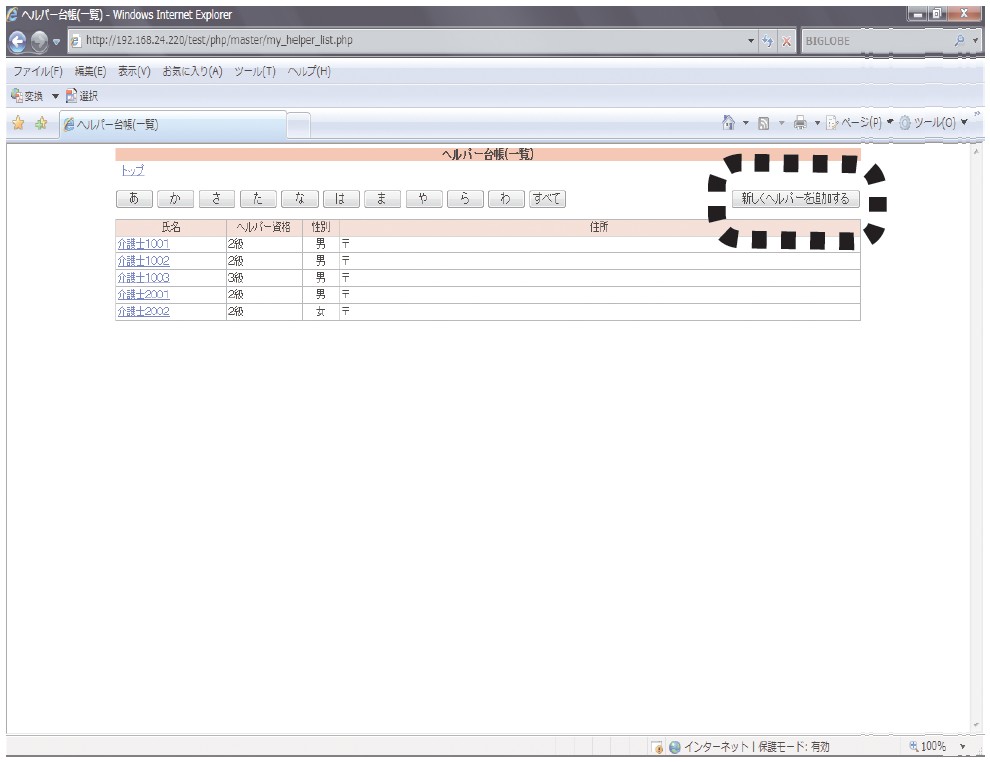

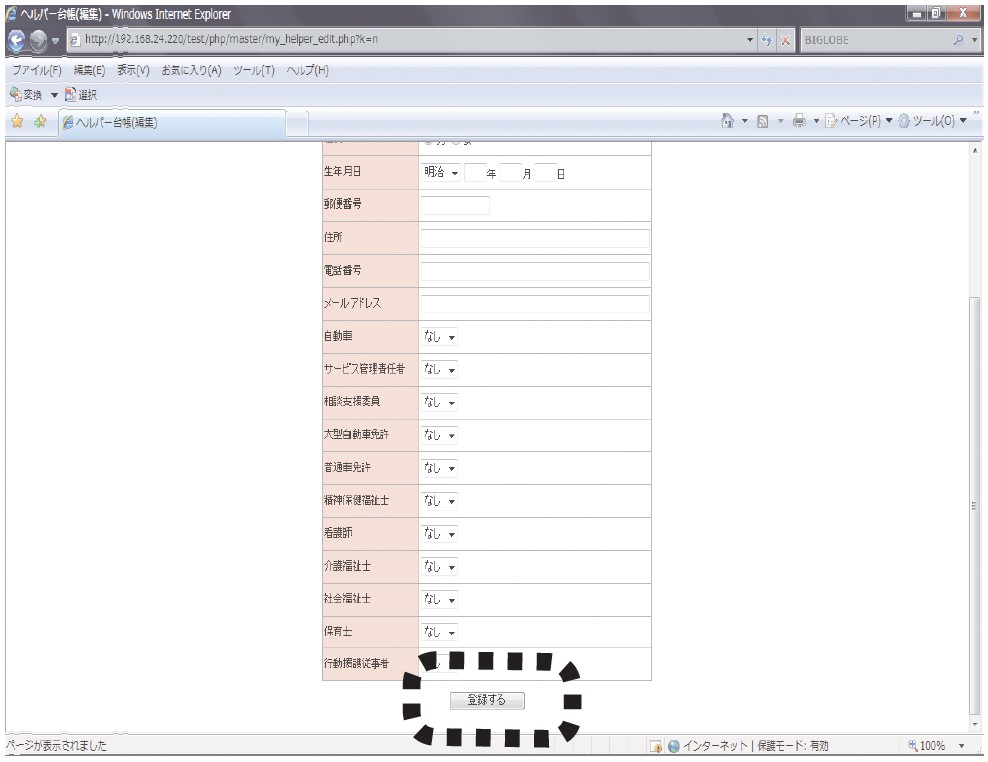

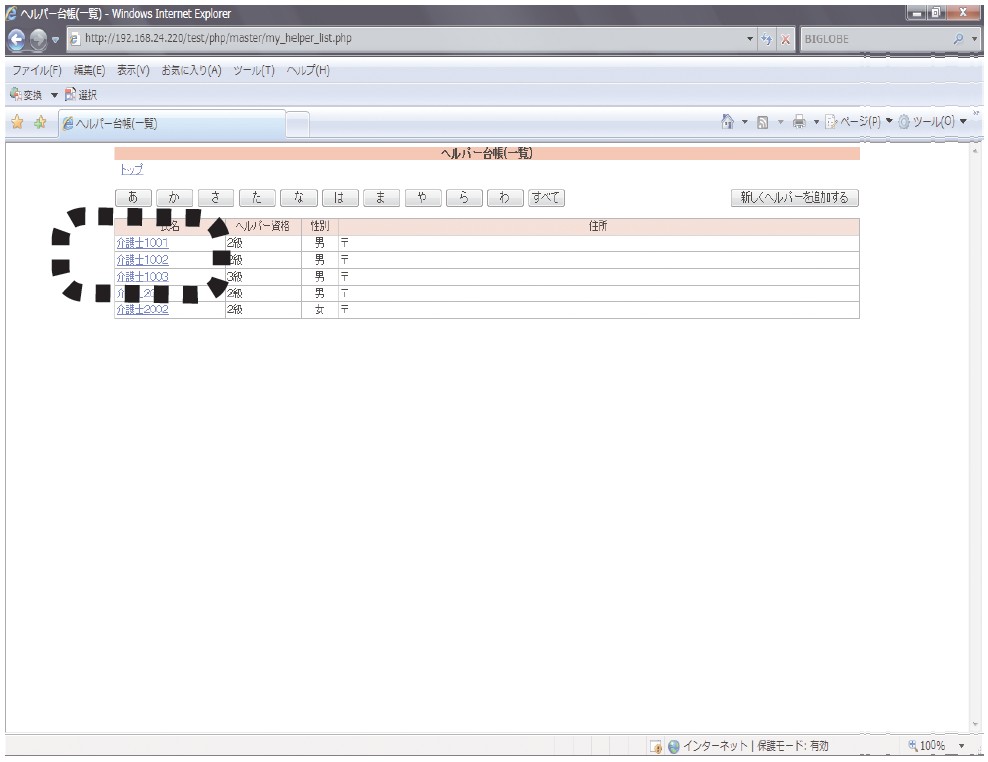

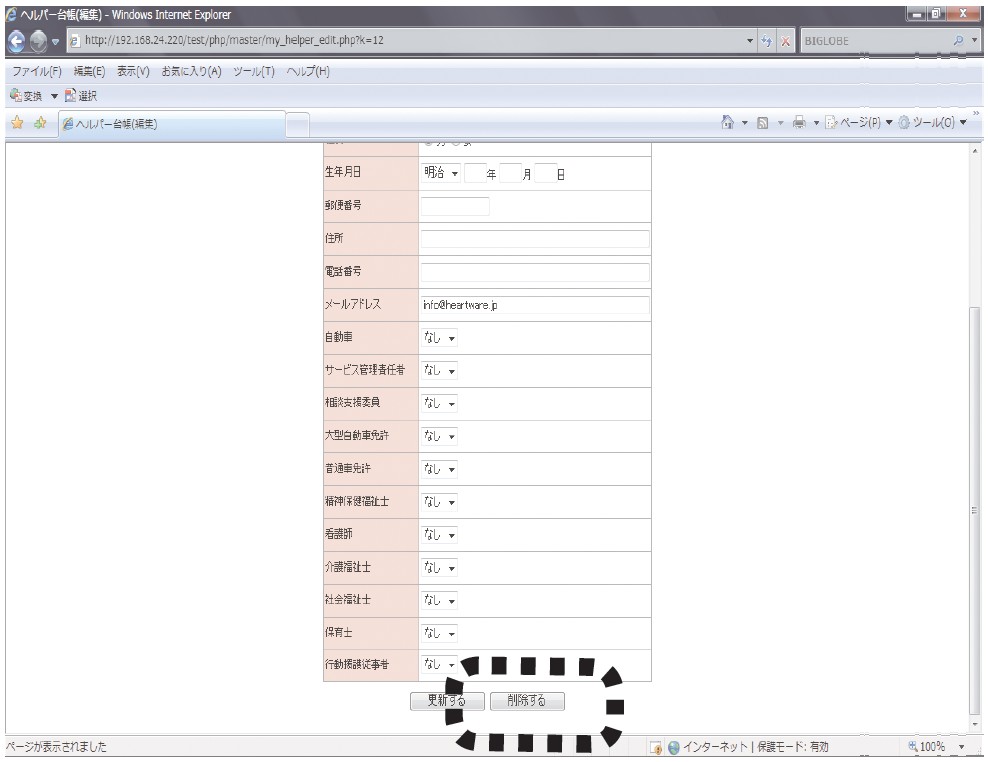

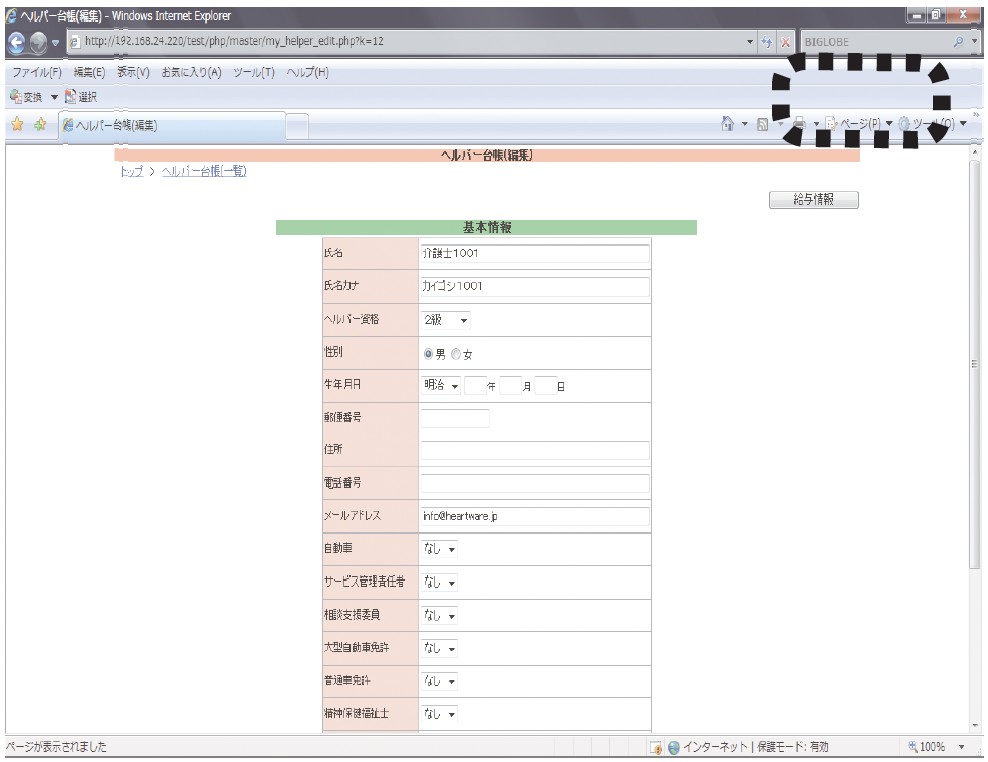

ヘルパーを登録する

1 「ヘルパー台帳」をクリックします。

2 新規に登録するには「新しくヘルパーを追加する」をクリックします。

3 情報を入力し、最後に「登録する」をクリックします。

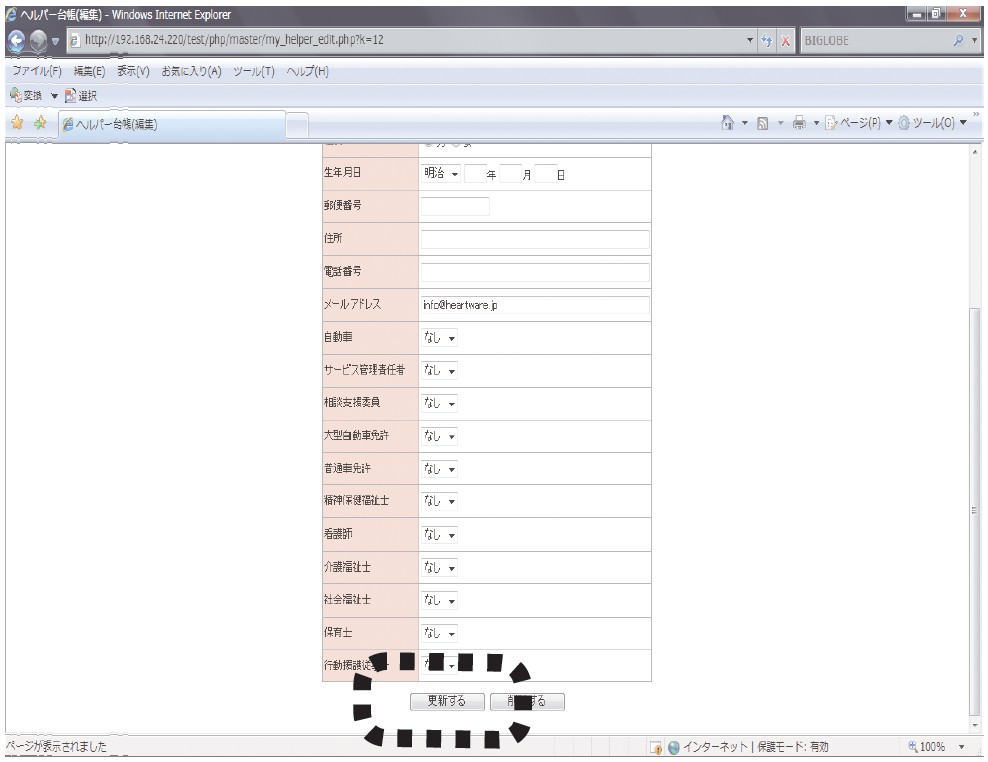

4 ヘルパー情報を修正するには、氏名をクリックします。

5 項目の修正が終わったら、「更新する」をクリックします。

6 ヘルパーの情報を削除するには、「削除する」をクリックします。

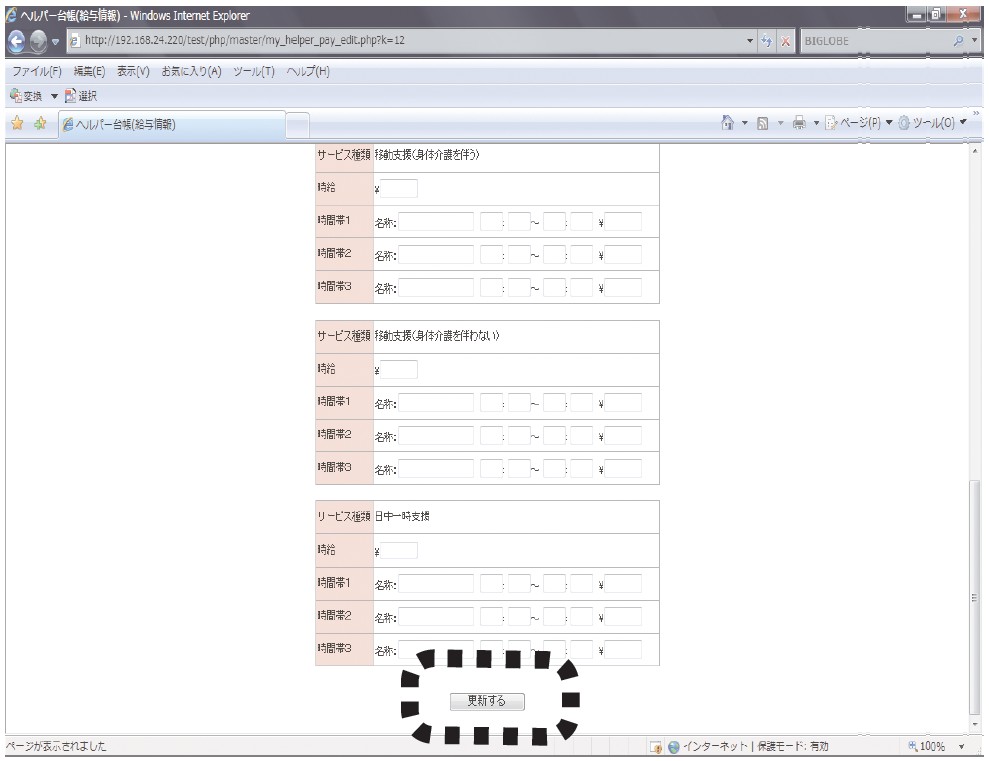

7 給与情報を入力するには、「給与情報」をクリックします。

8 入力が終わったら「更新する」をクリックします。

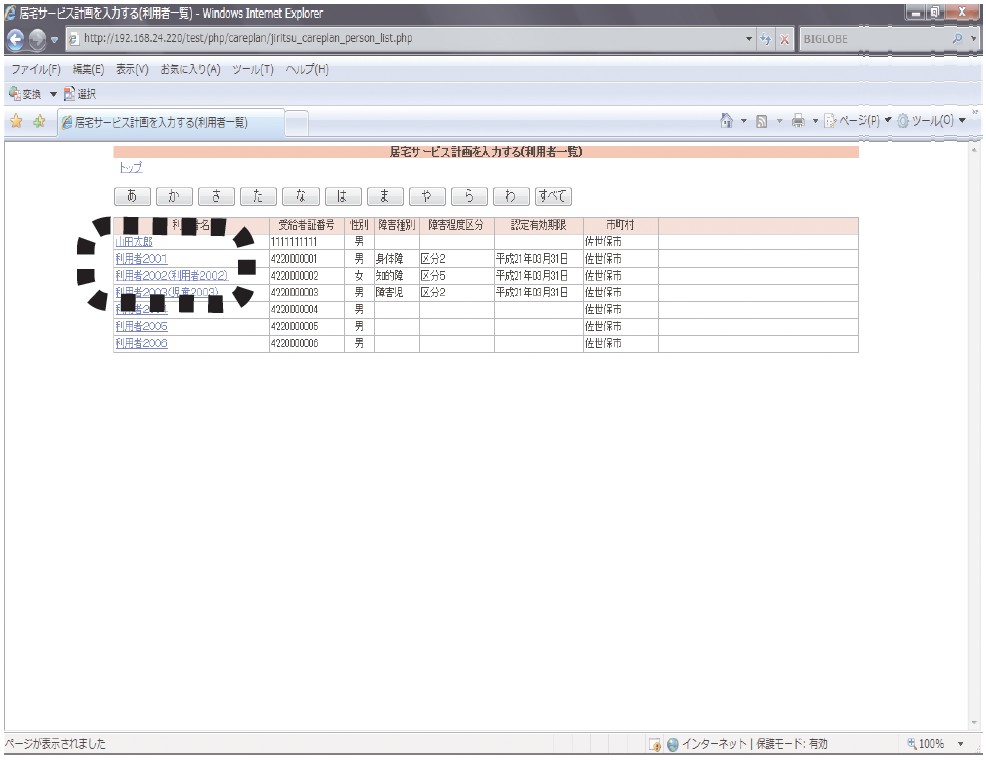

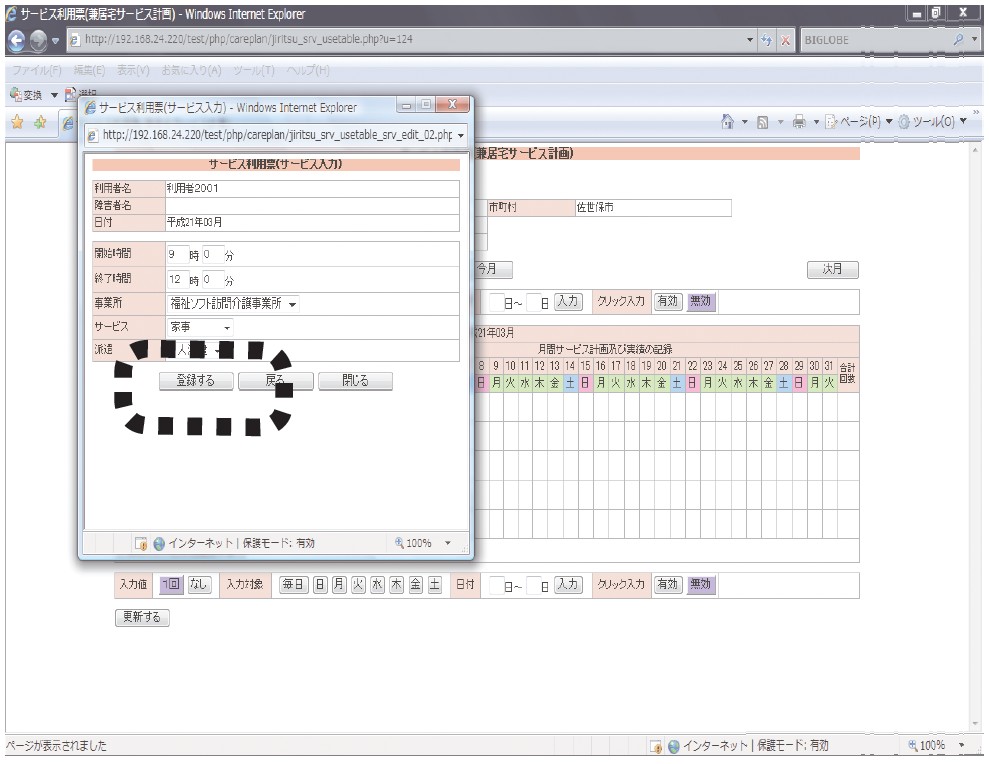

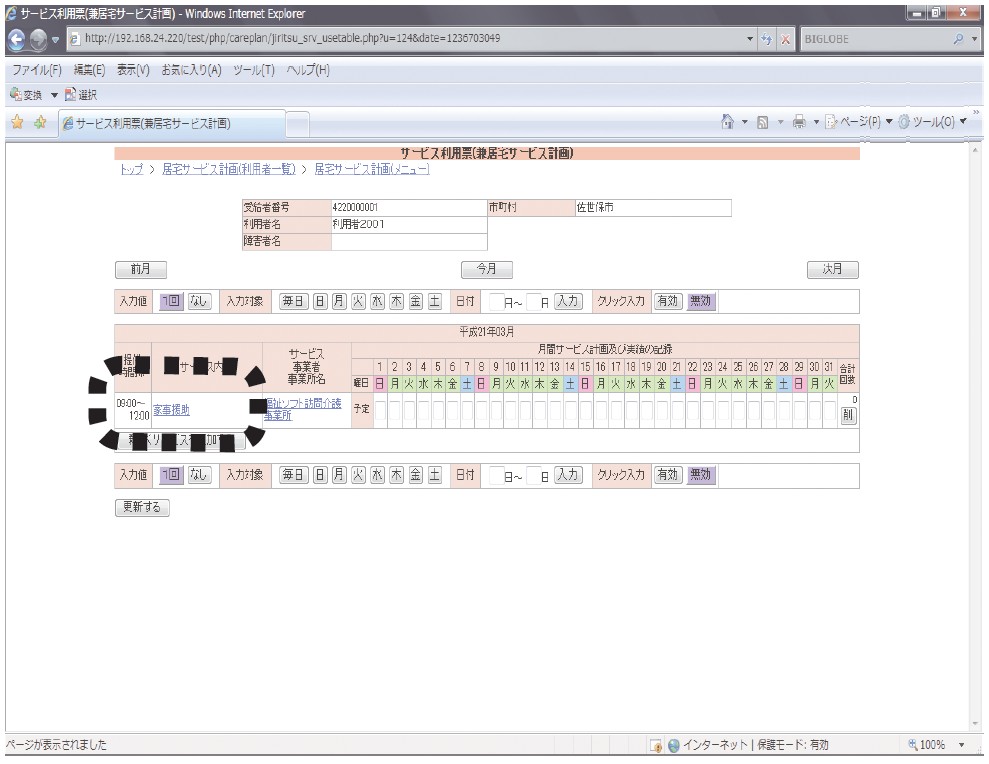

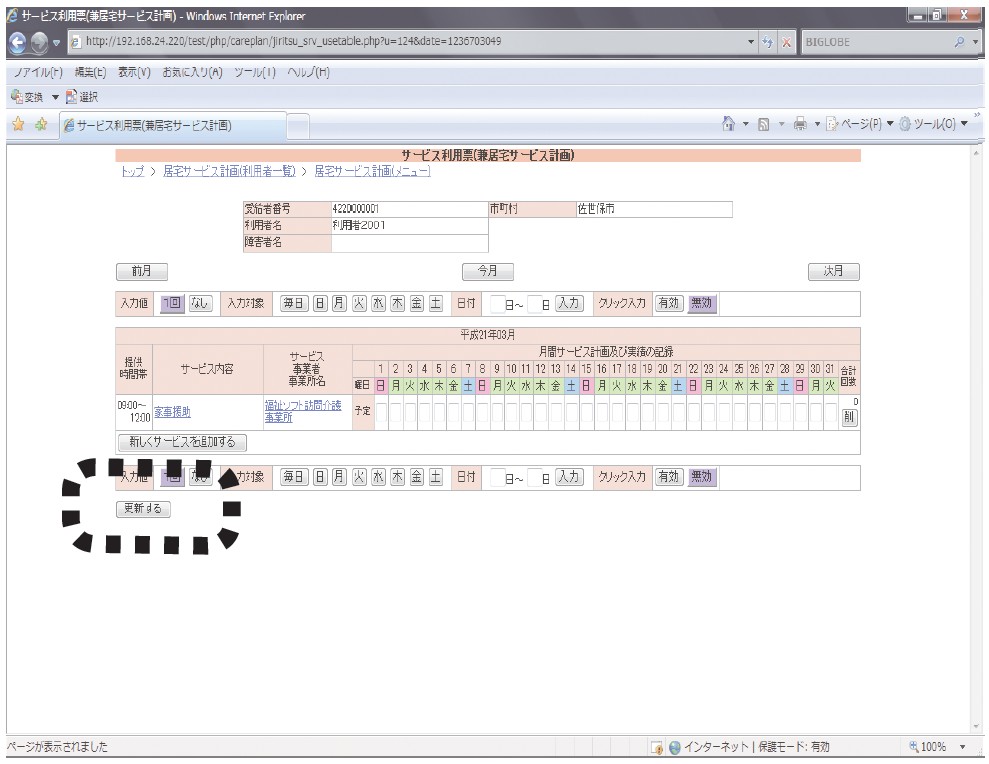

利用希望表を入力する

1 居宅サービス計画を入力するをクリックします。

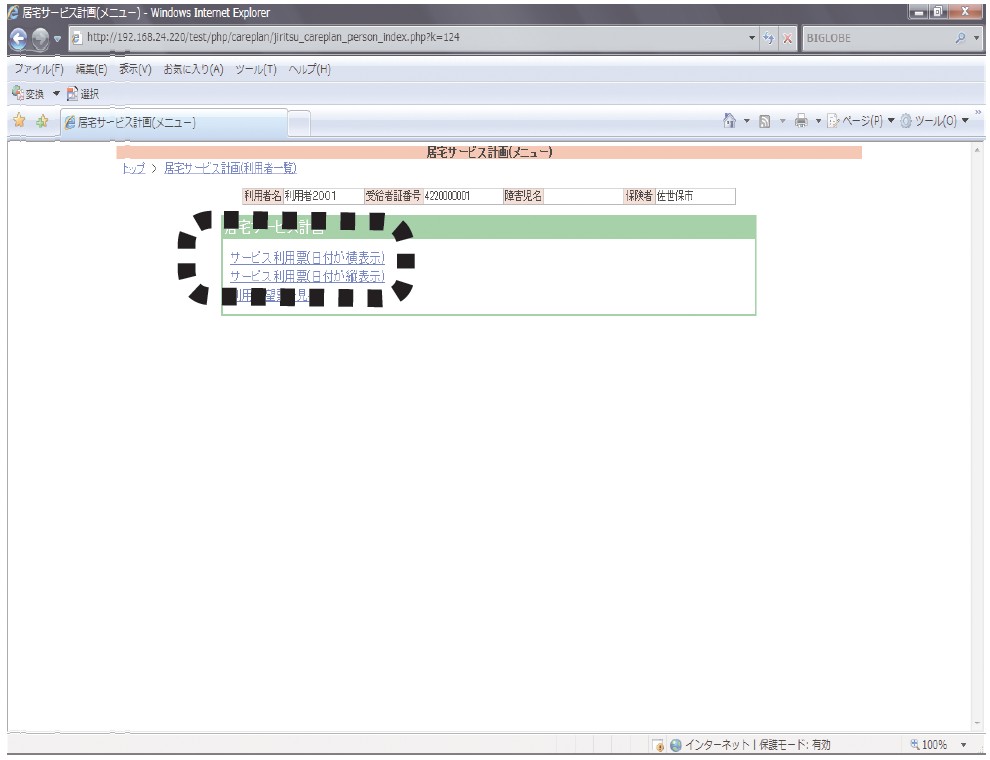

2 利用者の名前をクリックします。

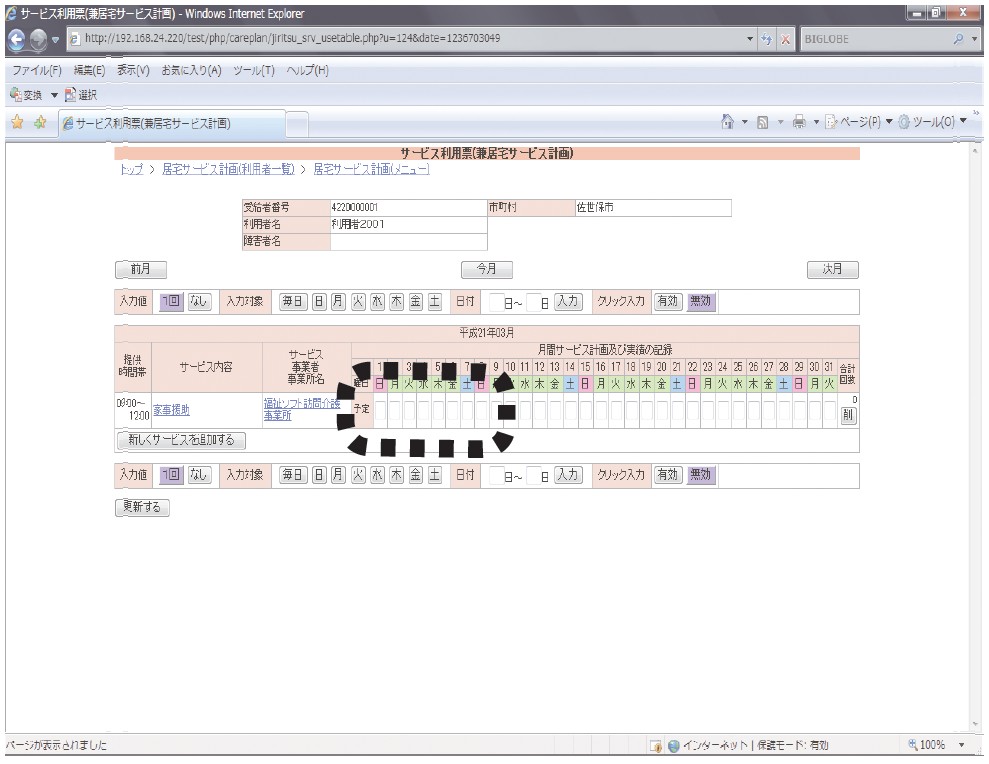

3 サービス利用票 ( 日付が横表示 ) をクリックします。

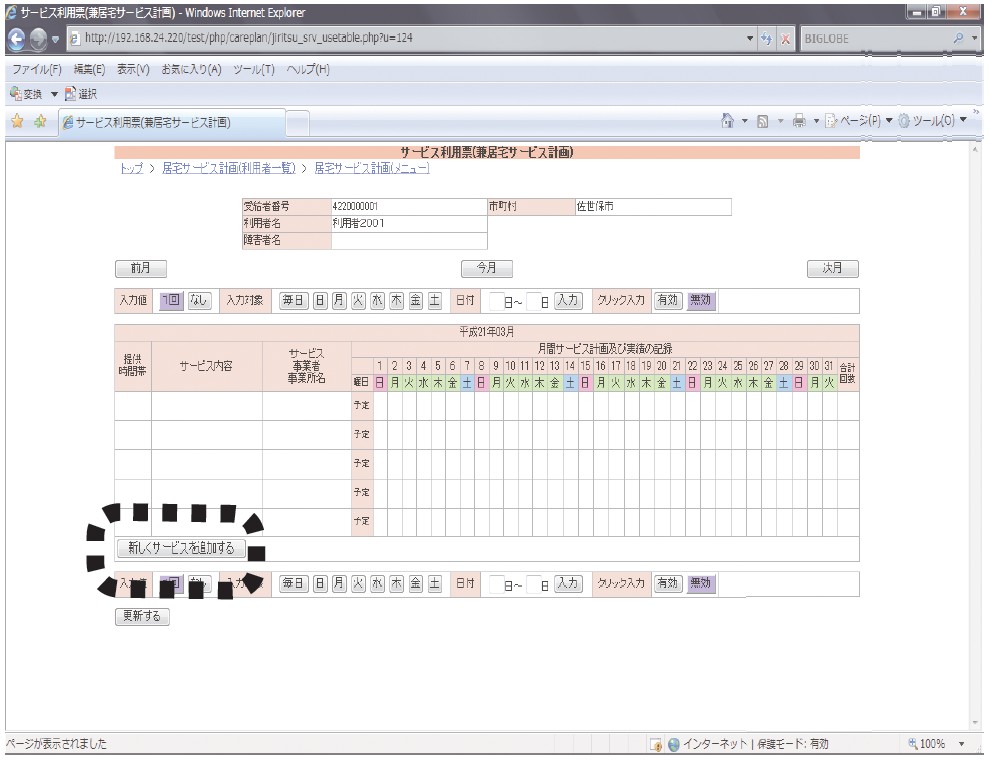

4 新しくサービスを追加するをクリックします。

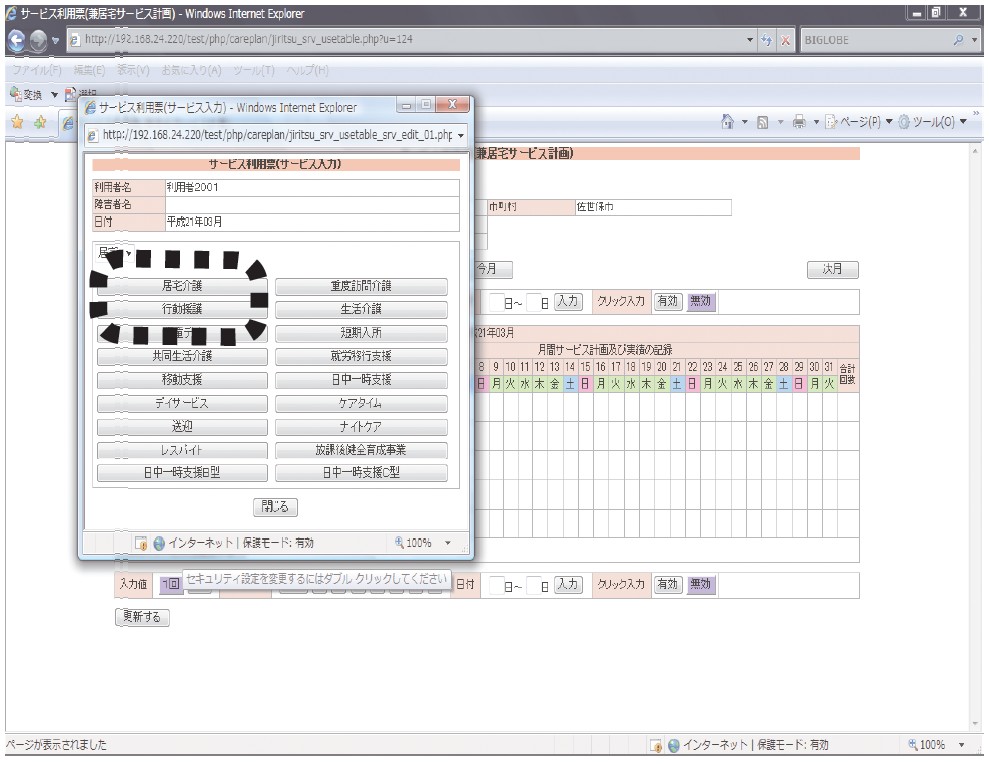

5 サービスの種類を選択します。

6 時間などの詳細情報を入力し、さいごに登録するをクリックします。

7 利用がある日付に1を入力します。

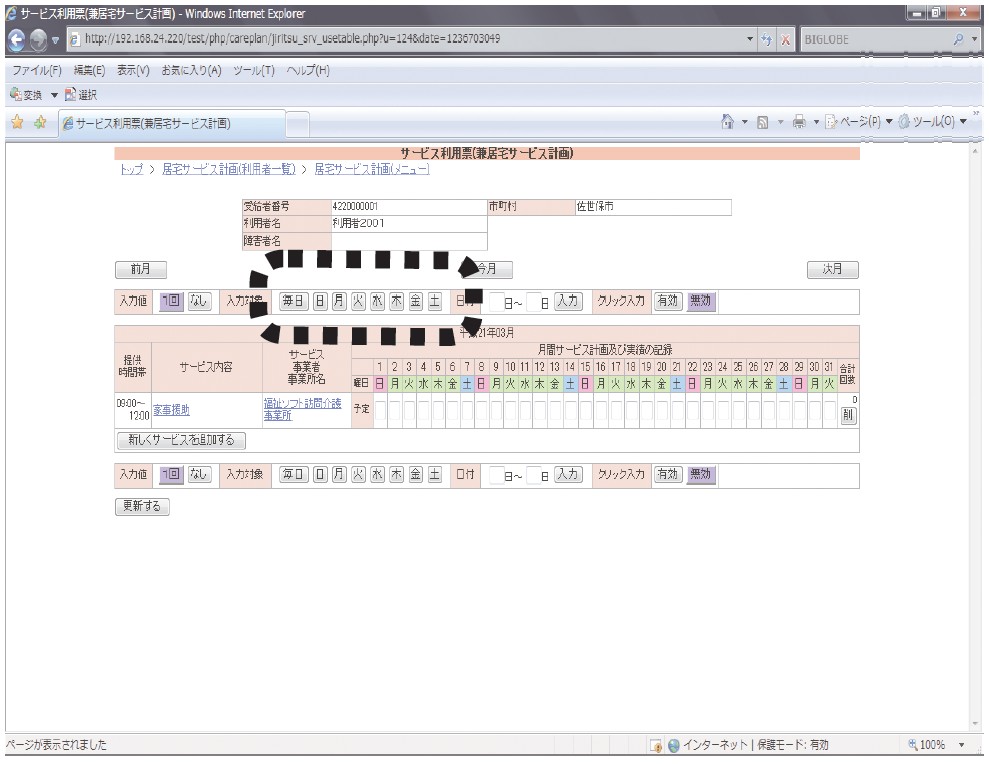

8 週間的に行われるサービスについては、曜日ボタンが便利です。

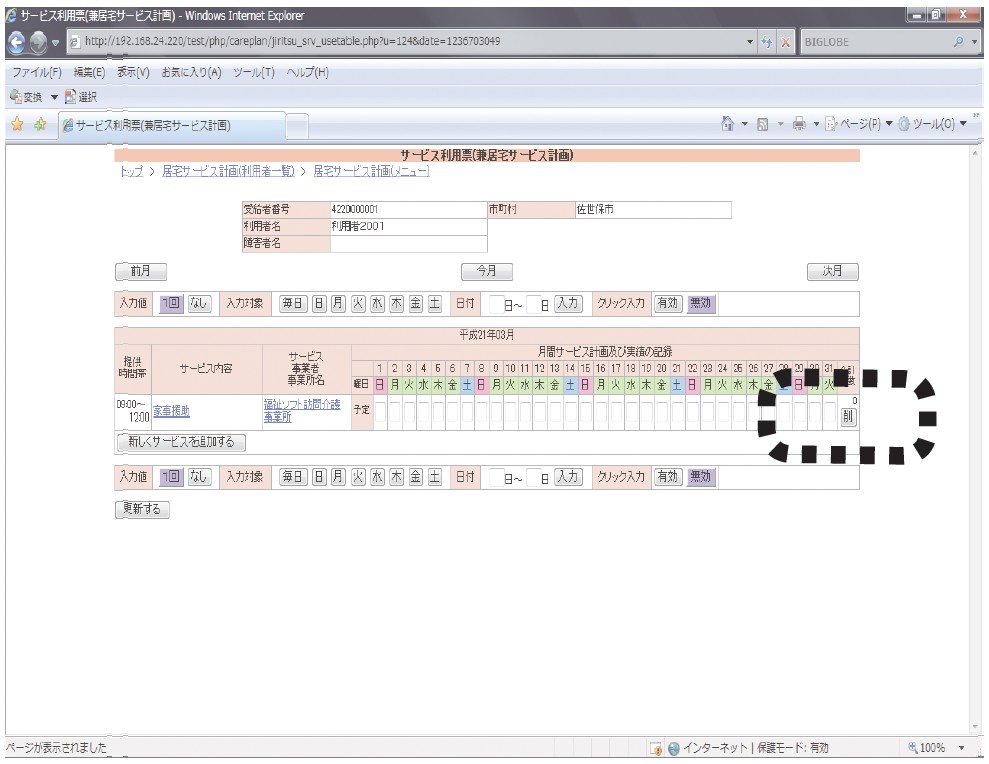

9 間違って登録した場合には「削」ボタンをクリックしてください。

10 項目を修正するにはサービス内容をクリックしてください。

11さいごに更新するをクリックします。

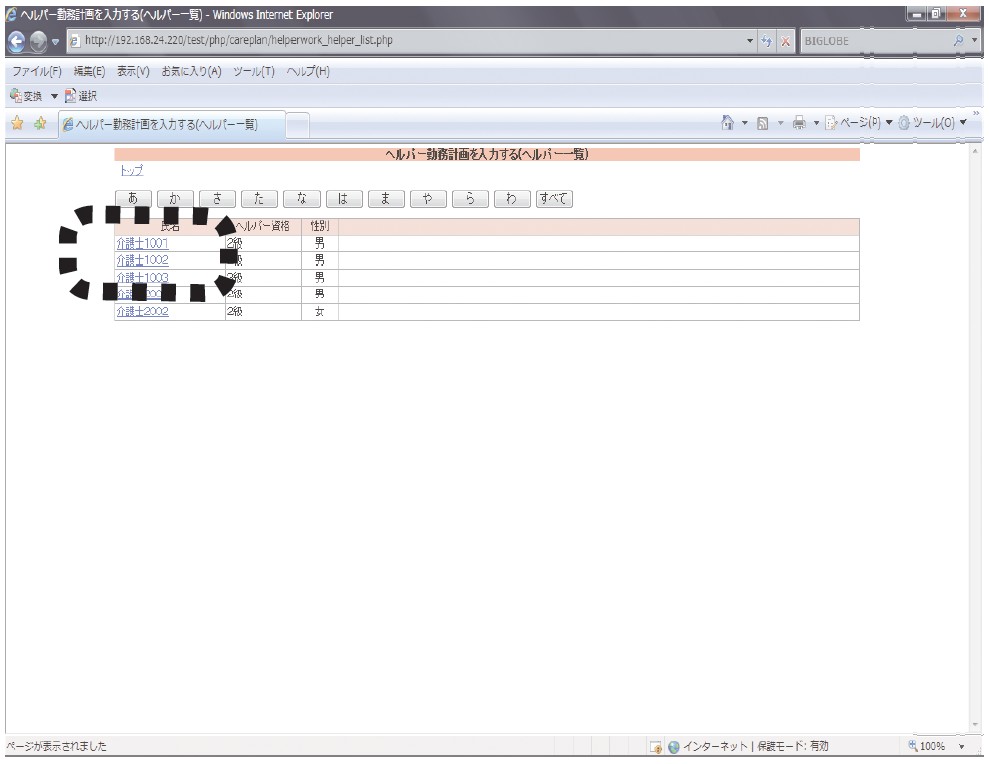

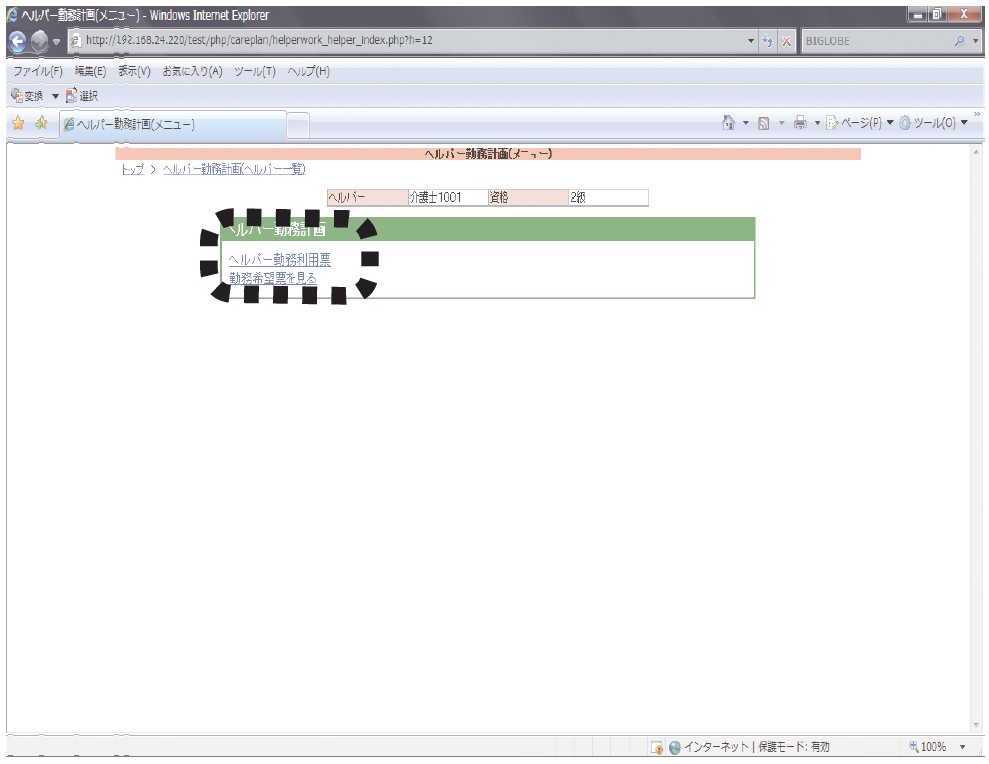

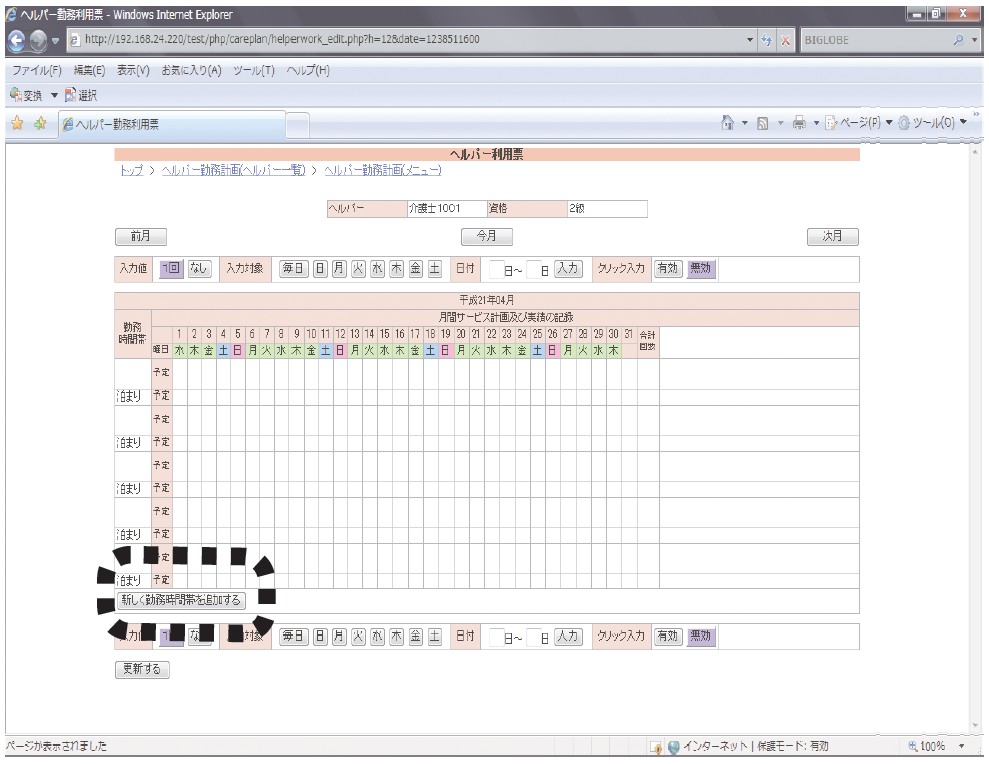

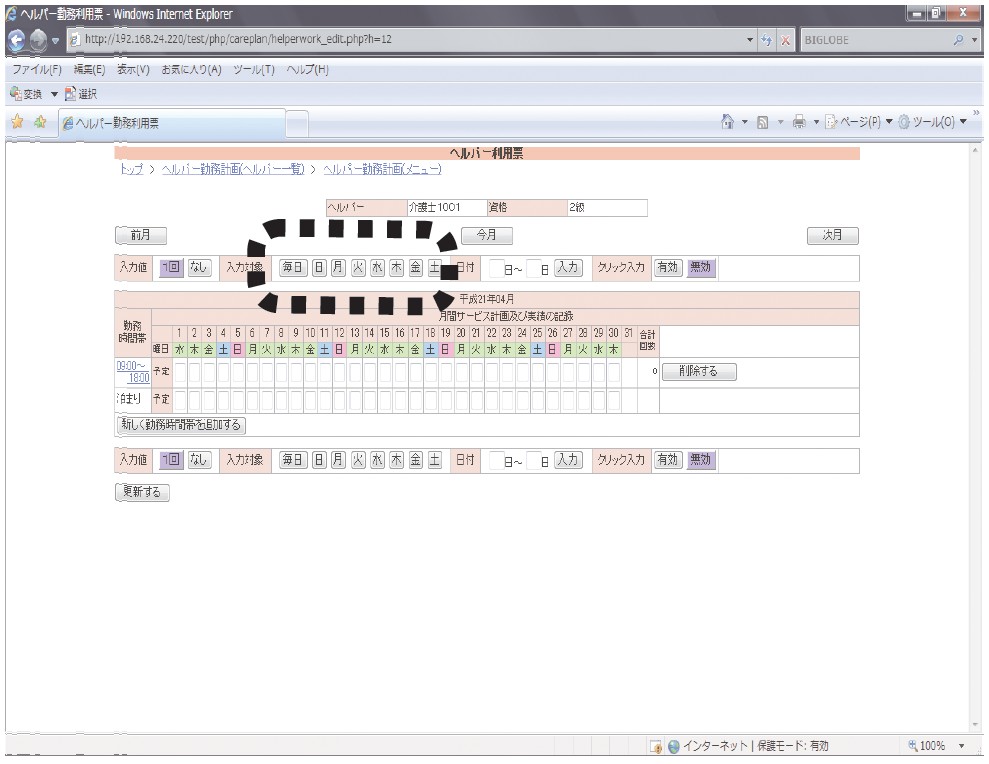

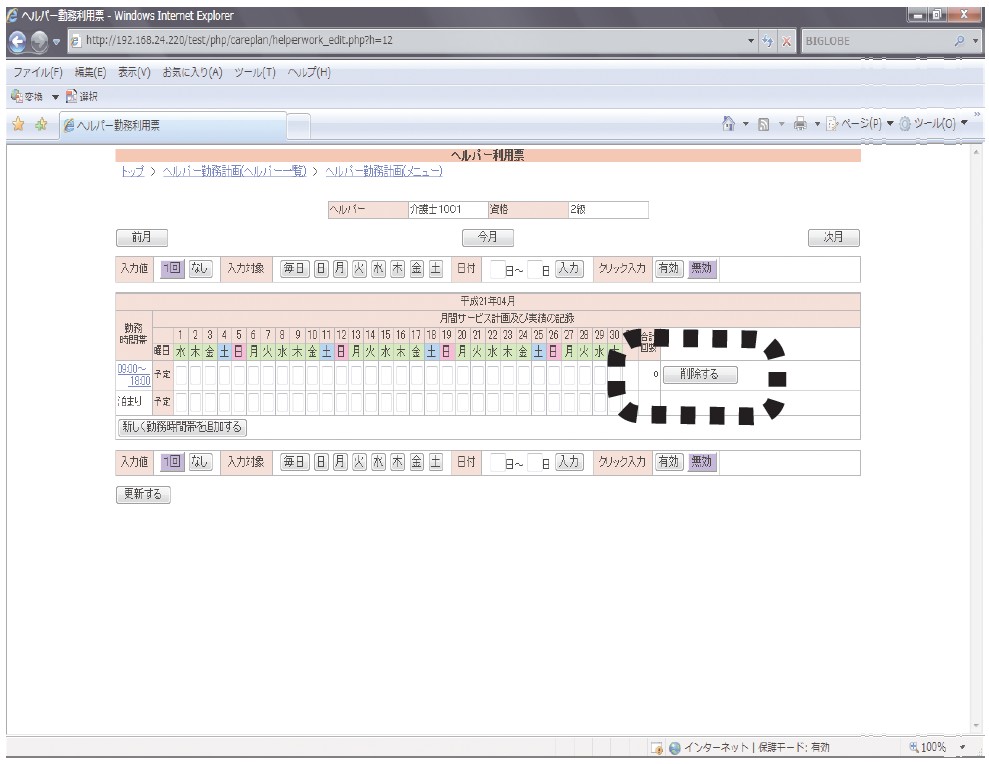

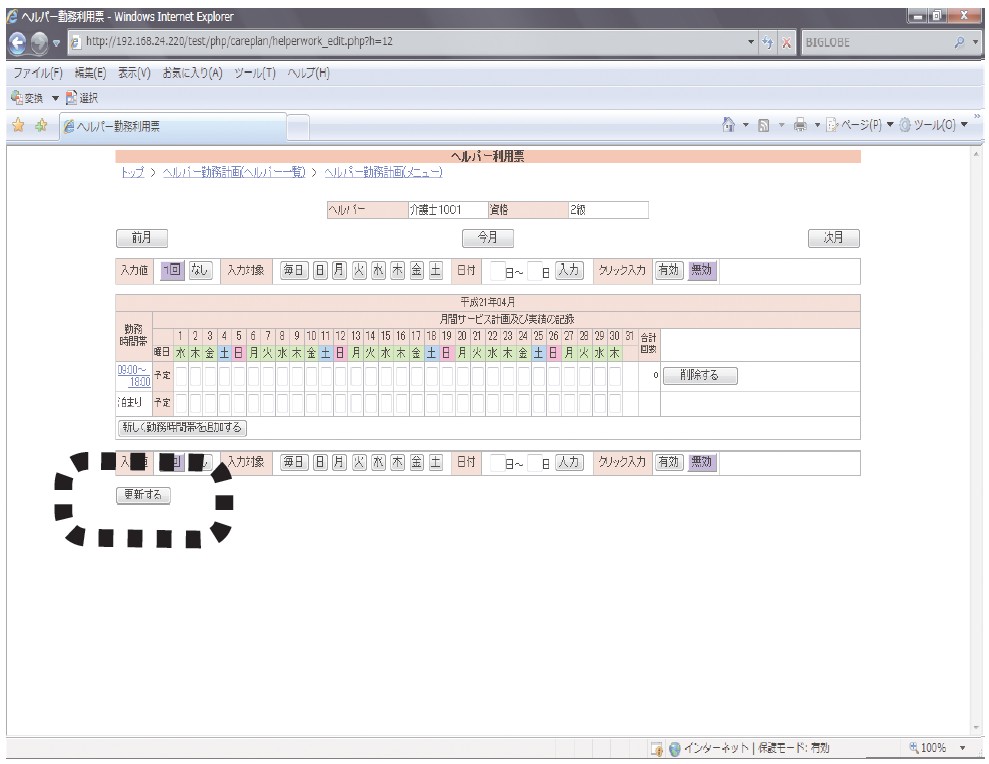

勤務希望表を入力する

1 ヘルパー勤務計画を入力するをクリックします。

2 ヘルパーの名前をクリックします。

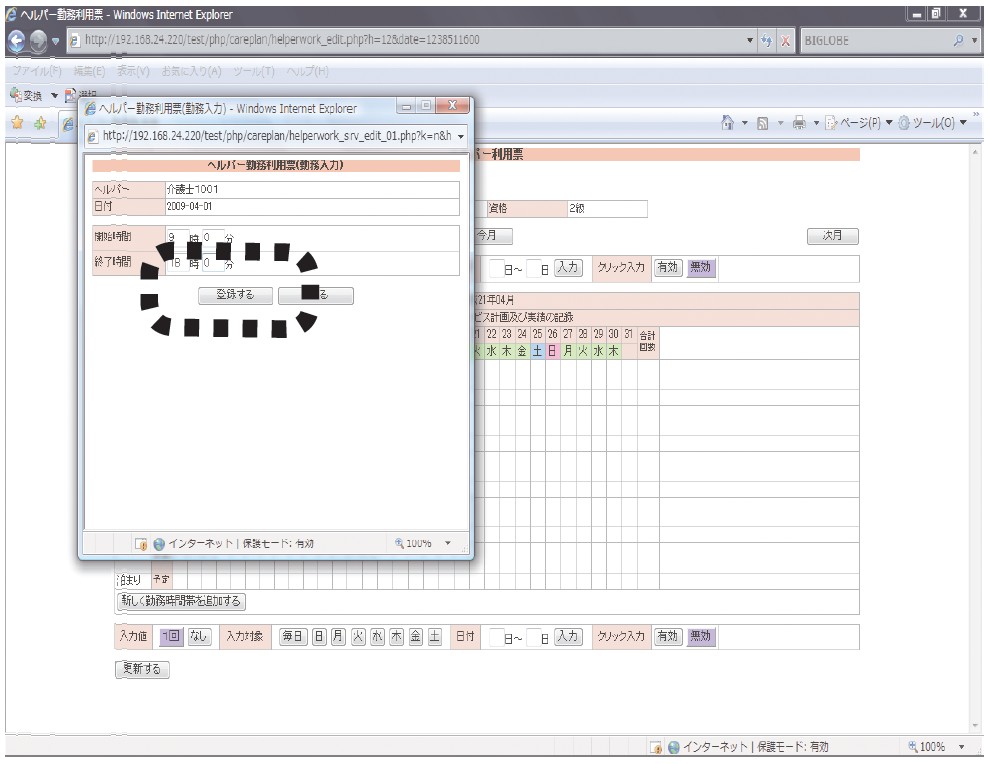

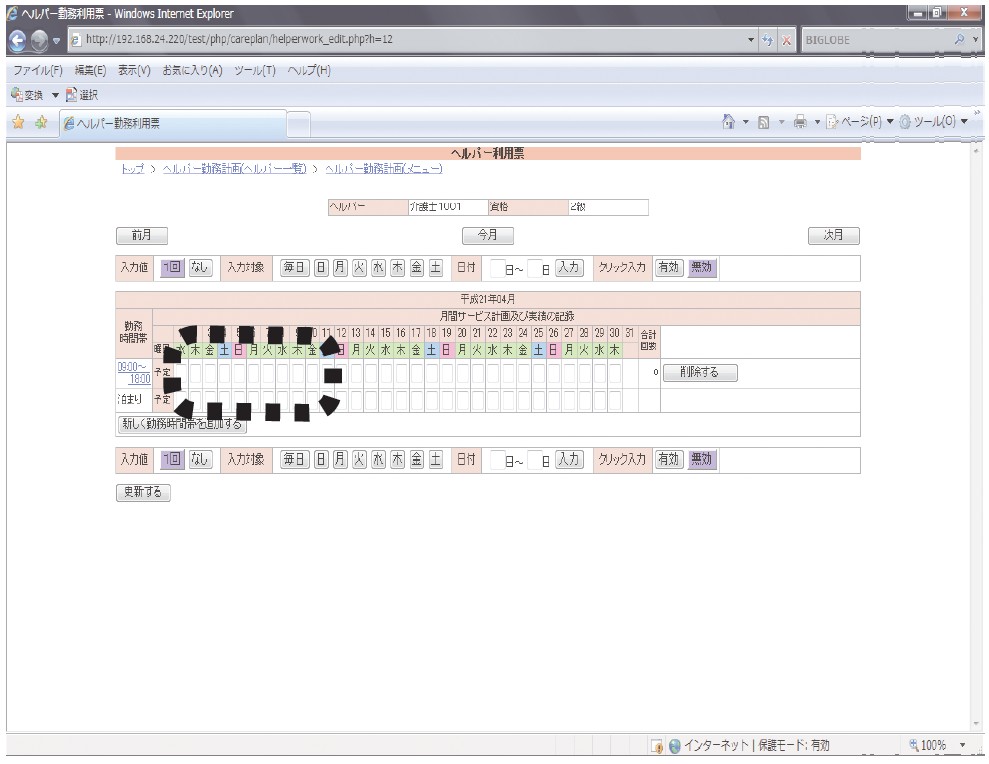

3 ヘルパー勤務利用票をクリックします。

4 あたらしく勤務時間帯を追加するをクリックします。

5 時間を入力し、さいごに登録するをクリックします。

6 勤務可能な日にちに1を入力します。

7 毎週月曜、毎週火曜といった場合には、曜日ボタンをクリックします。

8 間違って入力した場合には削除するをクリックしてください。

9 さいごに更新するをクリックします。

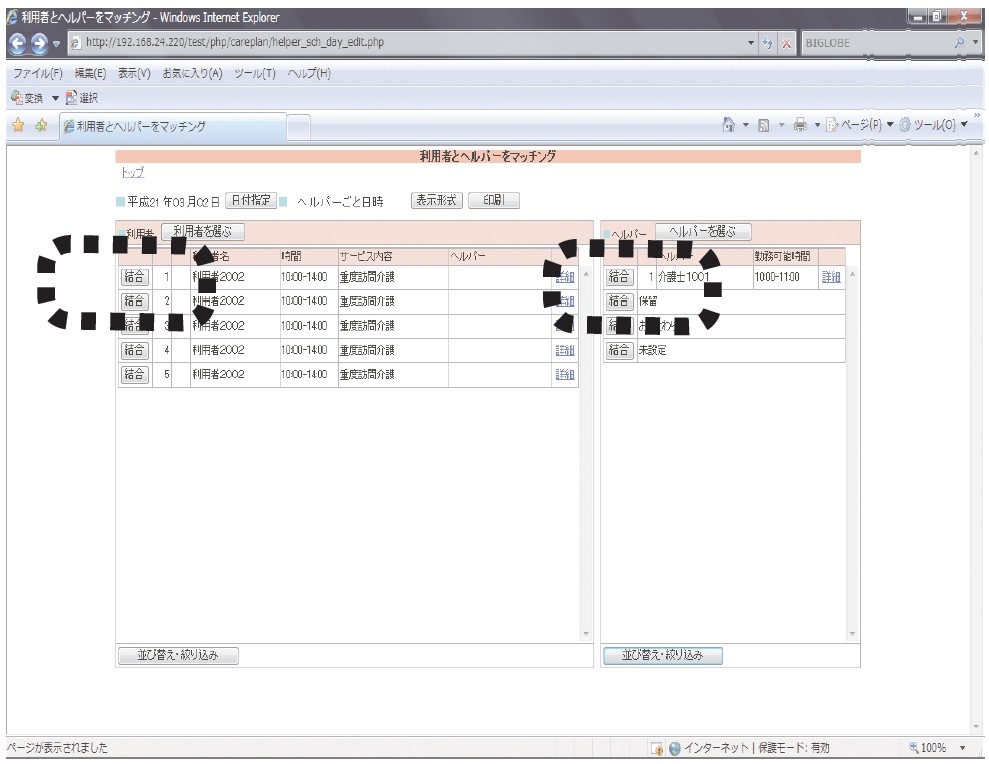

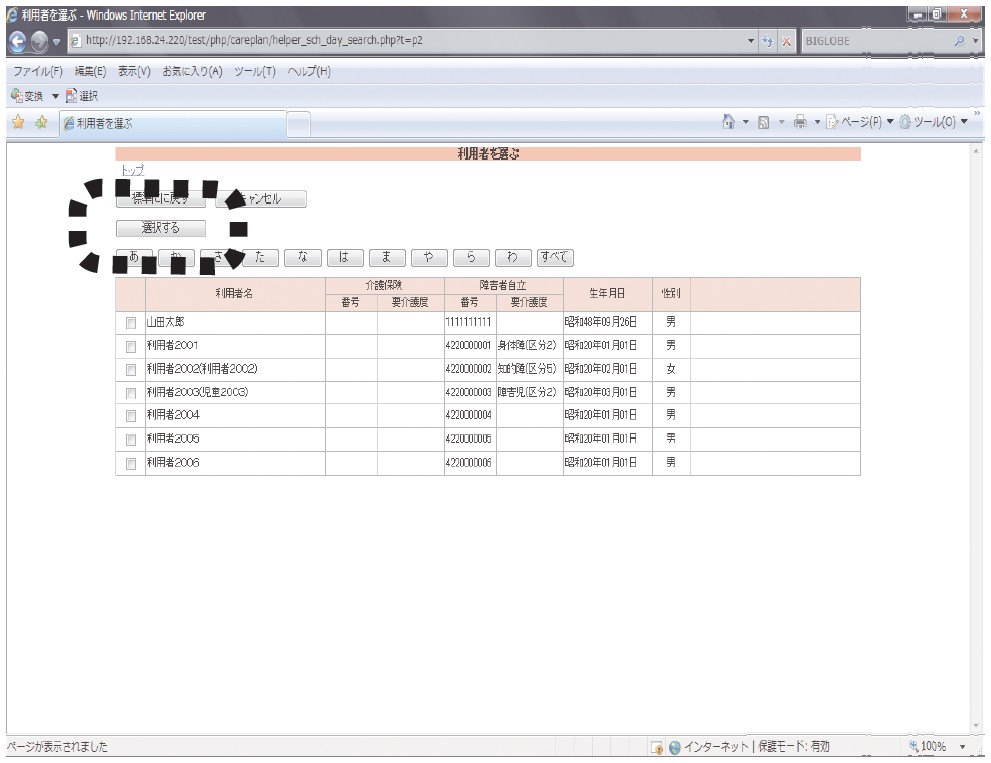

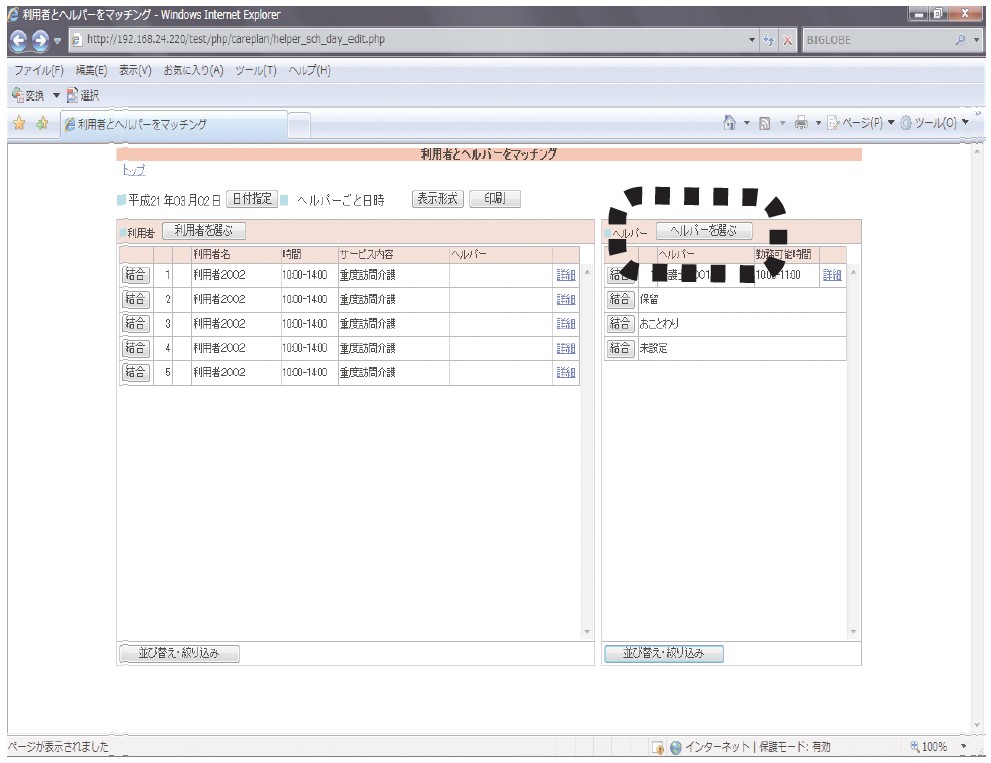

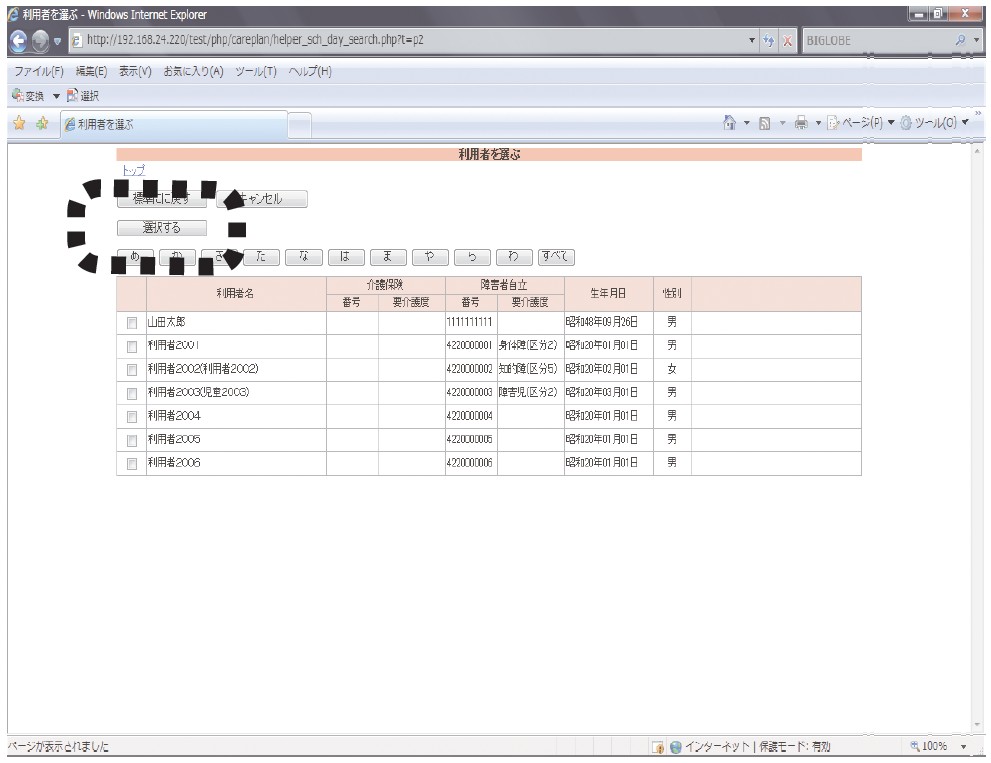

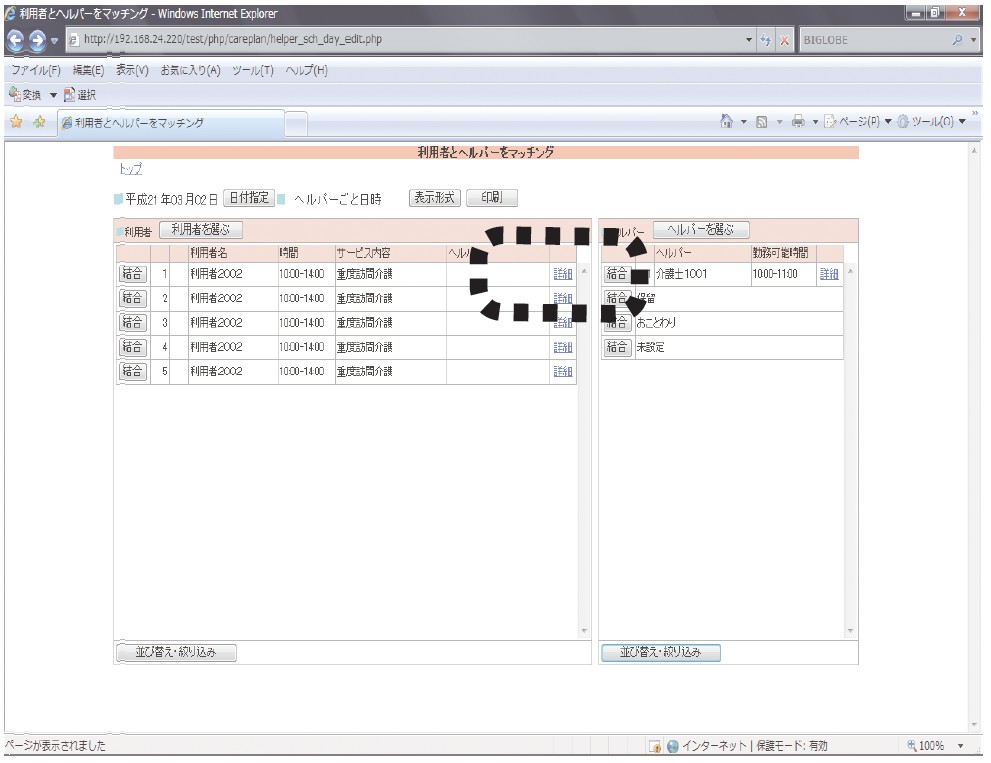

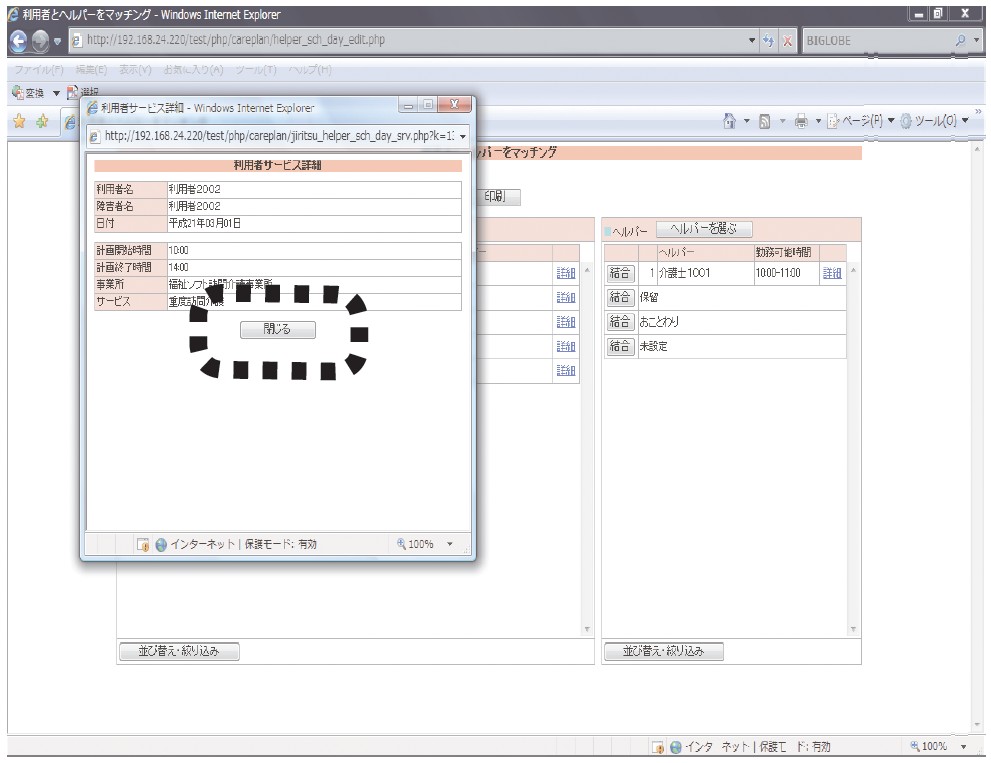

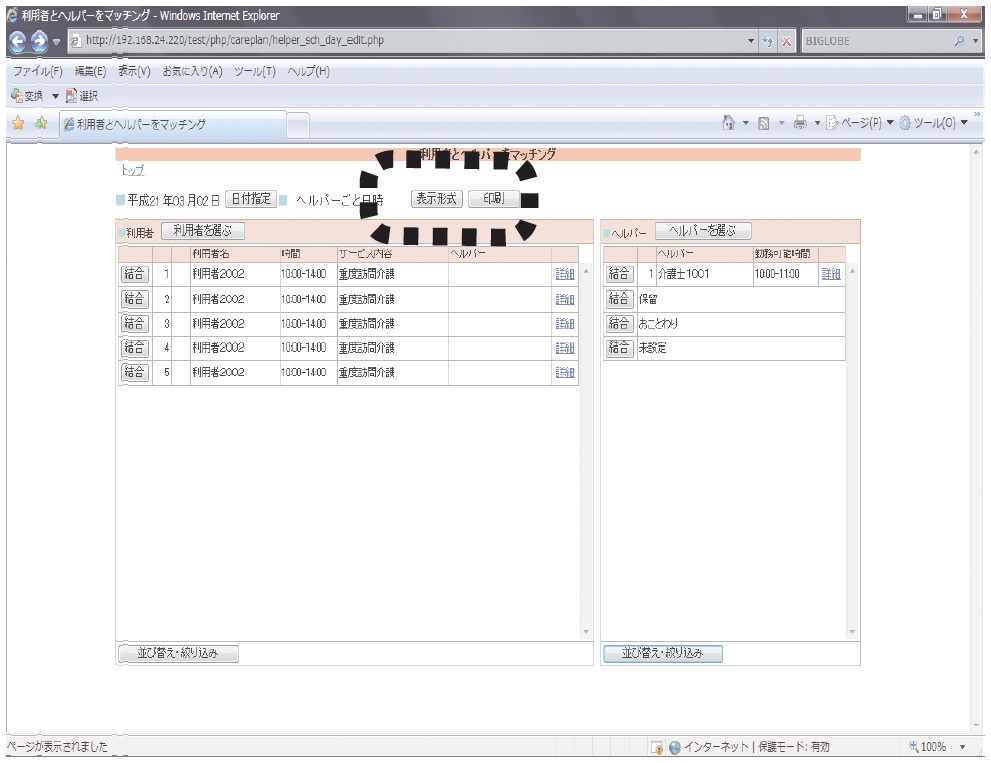

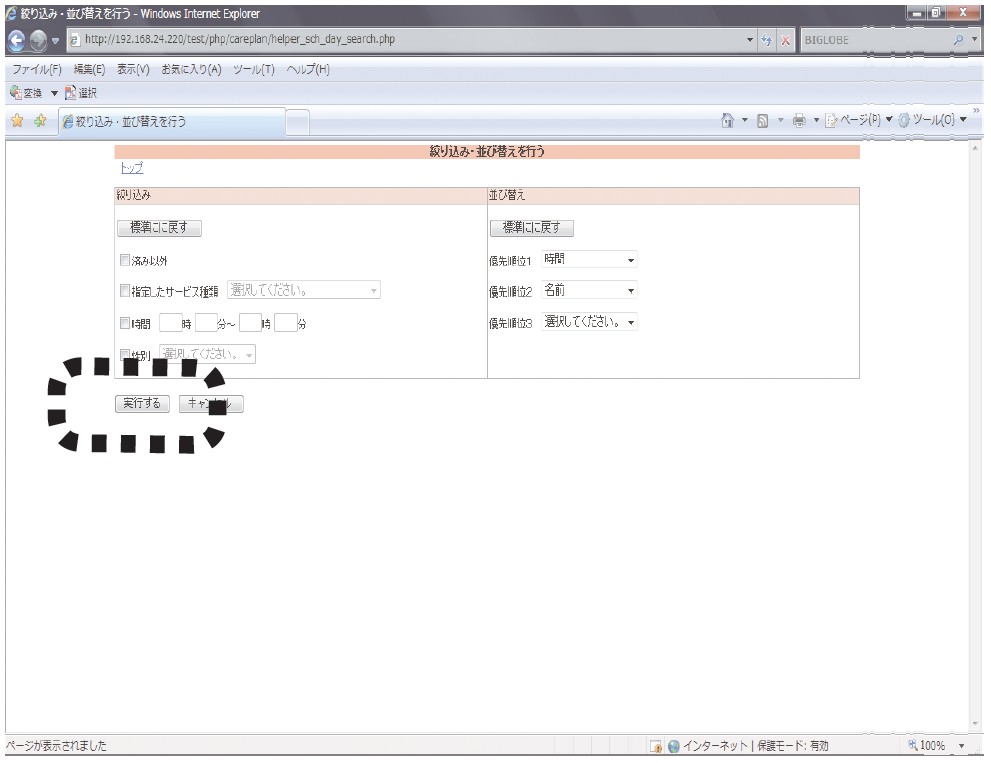

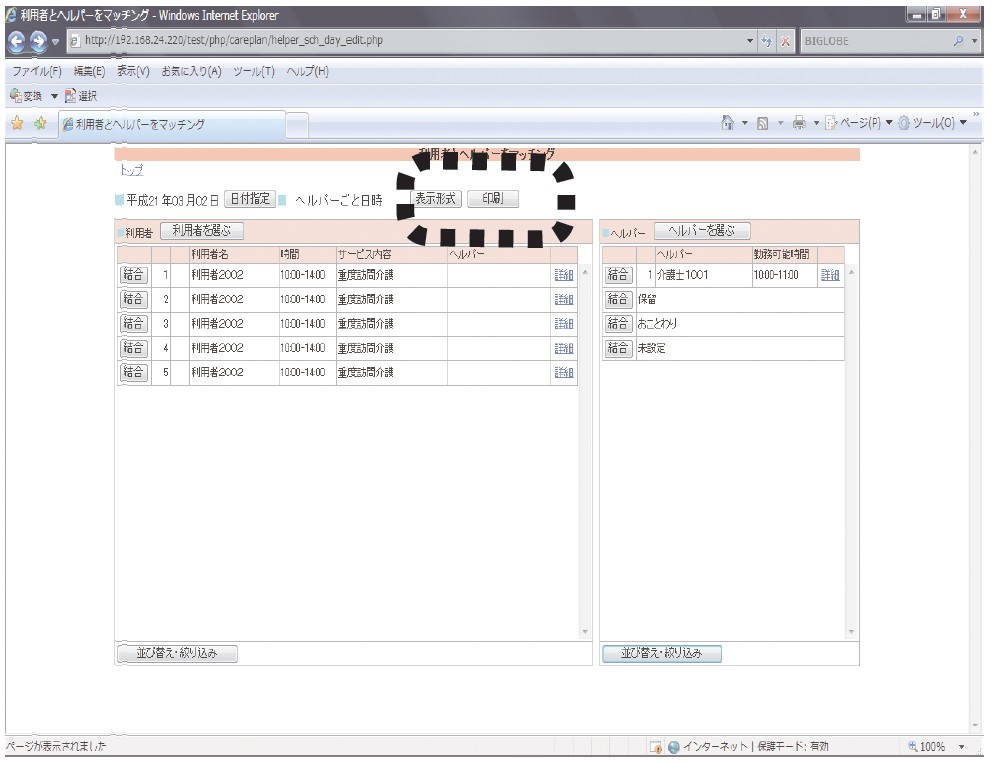

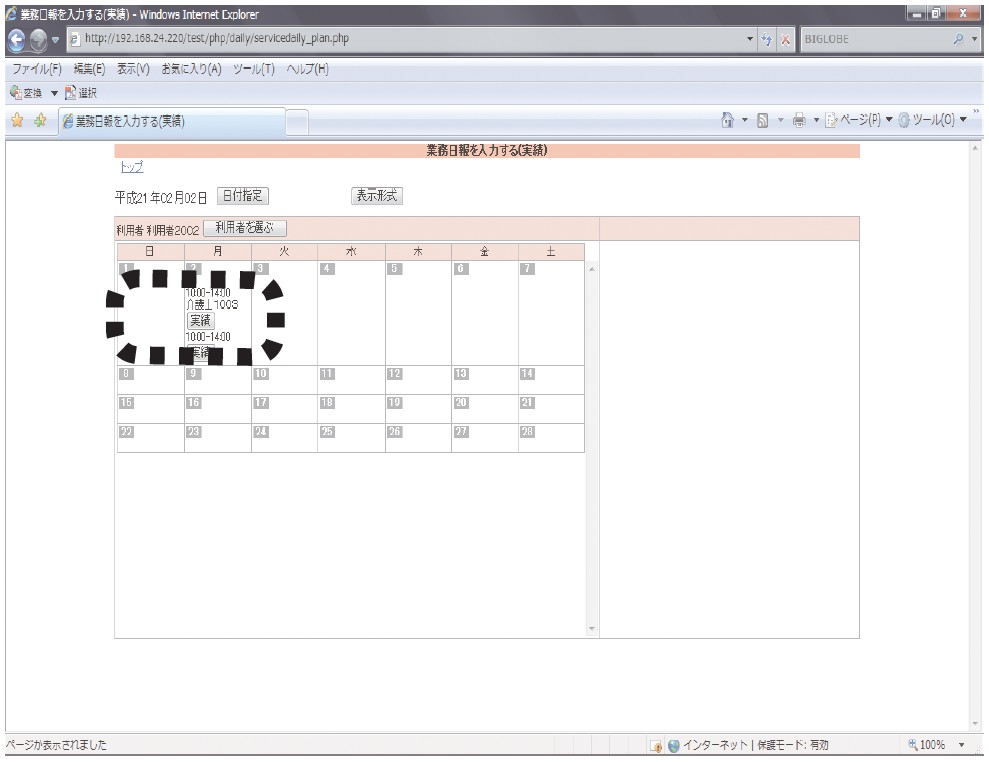

コーディネートする

1 利用者とヘルパーをマッチングをクリックします。

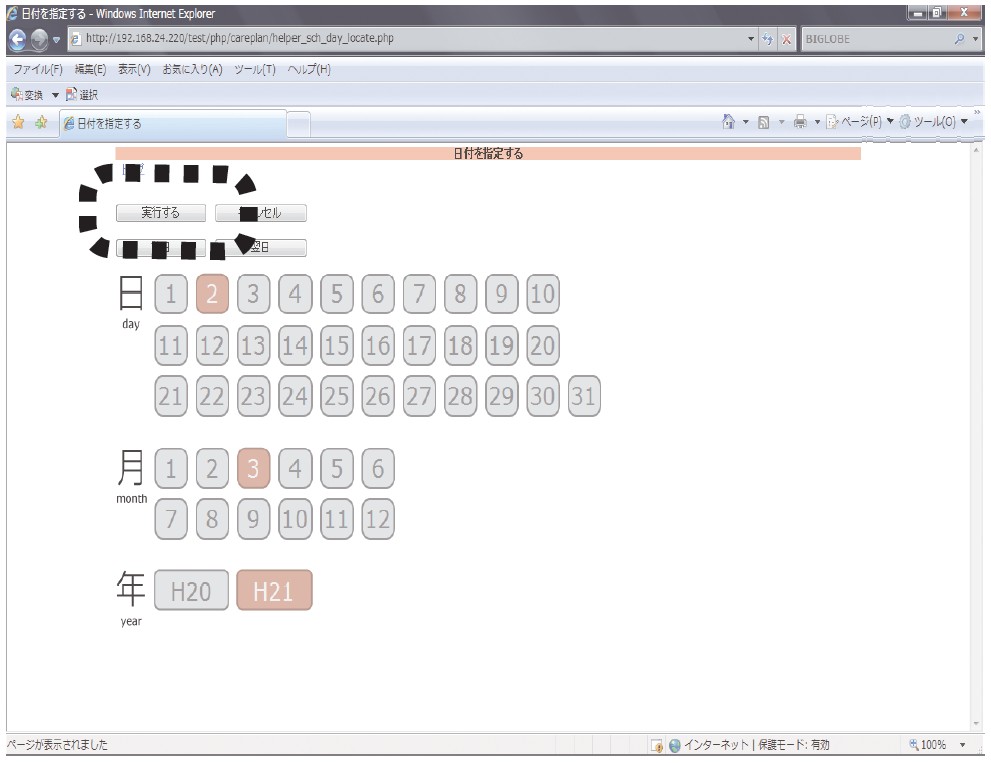

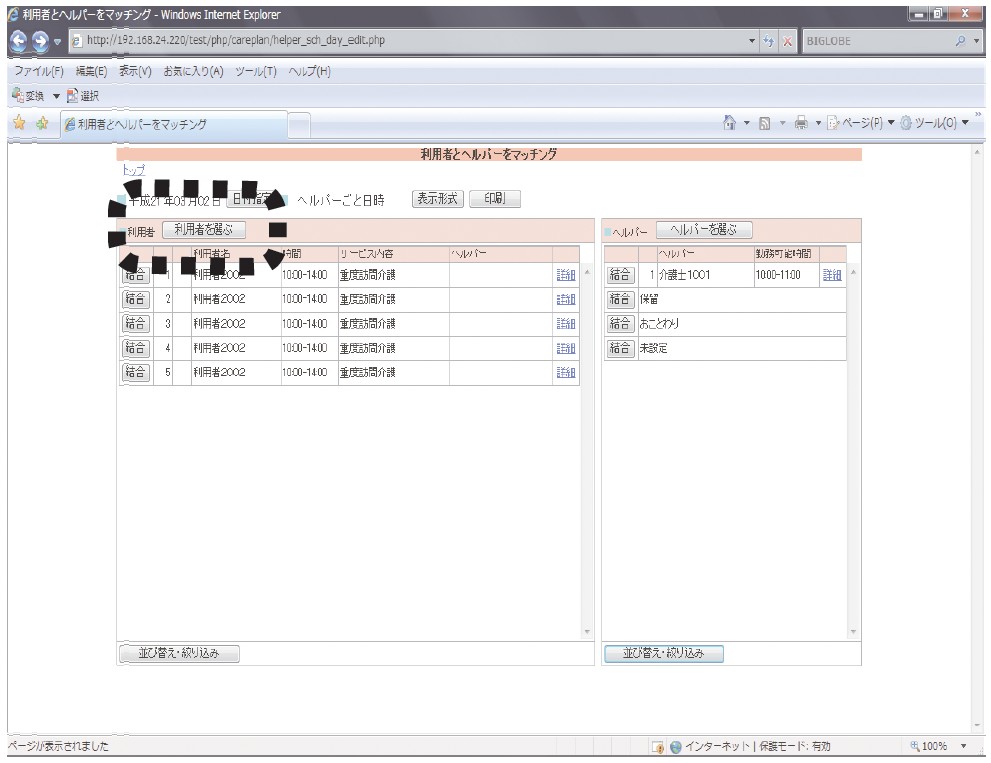

2 左側に利用希望、右側に勤務希望が表示されますので、それぞれの結合ボタンをクリックします。

3 日付を指定するには日付指定をクリックします。

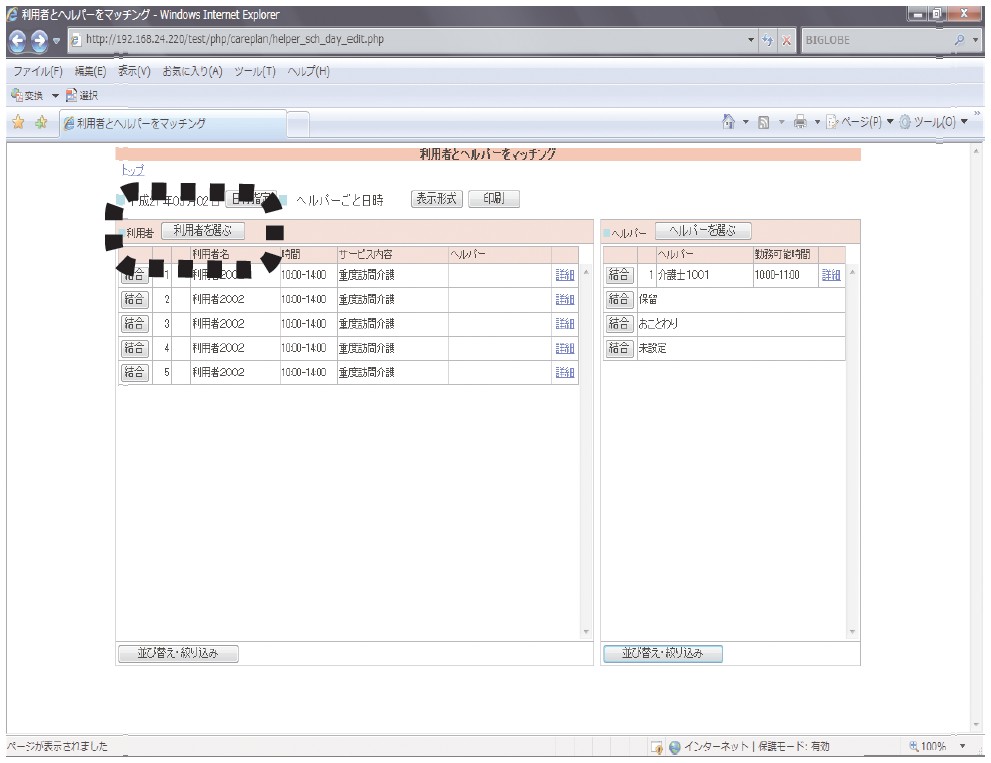

4 日付をクリックし、さいごに実行するをクリックします。

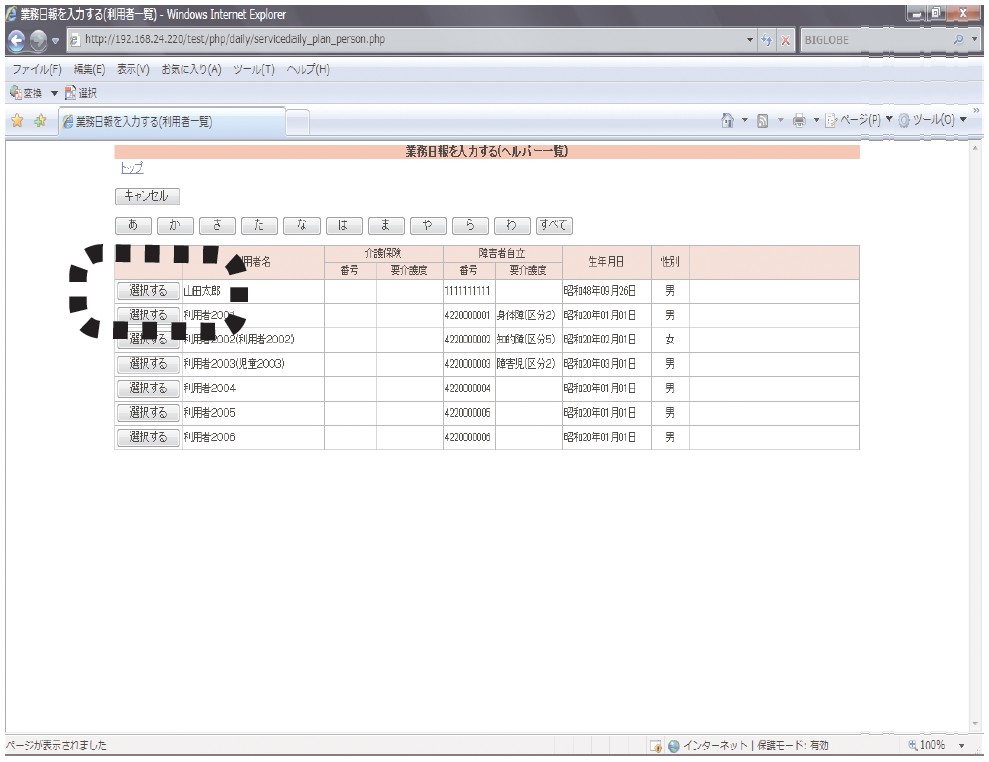

5 利用者を選択するには、利用者を選ぶをクリックします。

6 該当者にチェックを入れて選択するをクリックします。

7 ヘルパーを選択するには、ヘルパーを選ぶをクリックします。

8 チェックを入れて、さいごに選択するをクリックします。

9 詳細情報を見るには詳細をクリックします。

10 見終わったら閉じるをクリックします。

11 表示する形式を変更するには、表示形式をクリックします。

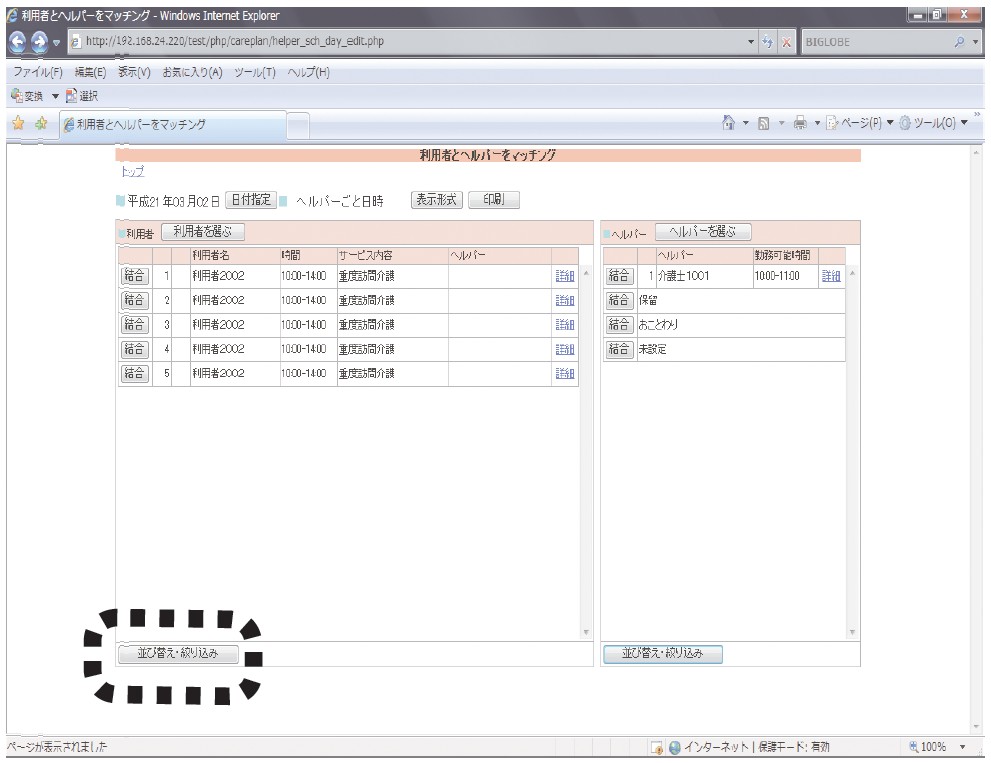

12 表示形式を選択します。

13 利用者やヘルパーを絞り込んだり、並び変えたりするには並び替え・絞り込みボタンをクリックします。

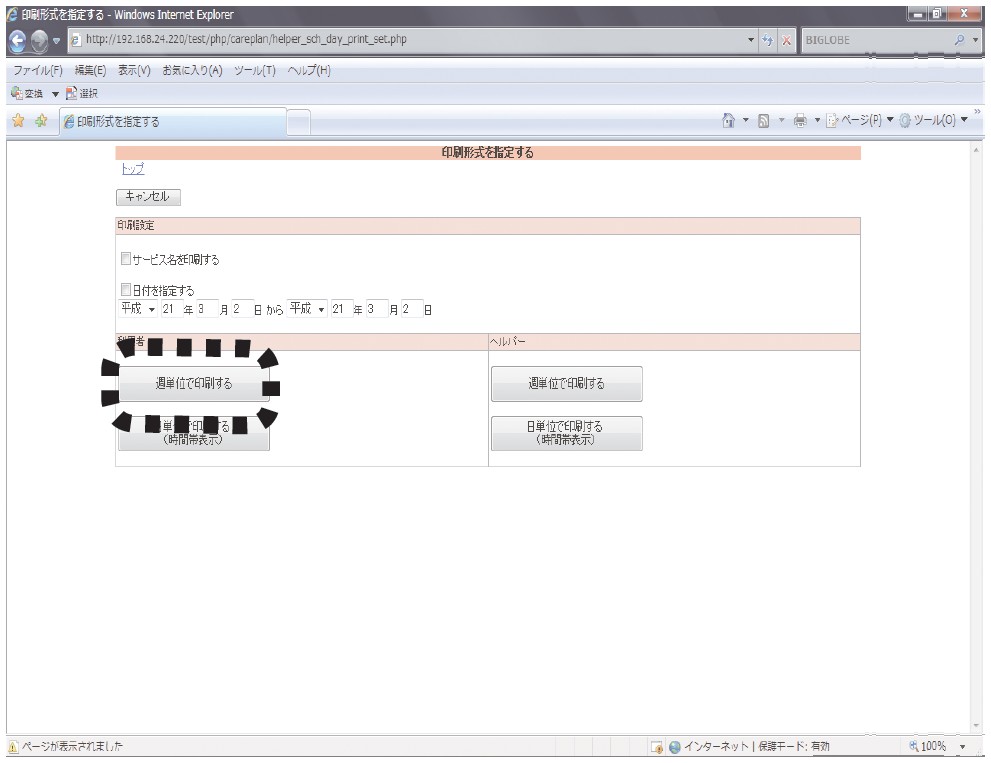

14 条件を入力し、最後に実行するをクリックします。

15 印刷するには印刷をクリックします。

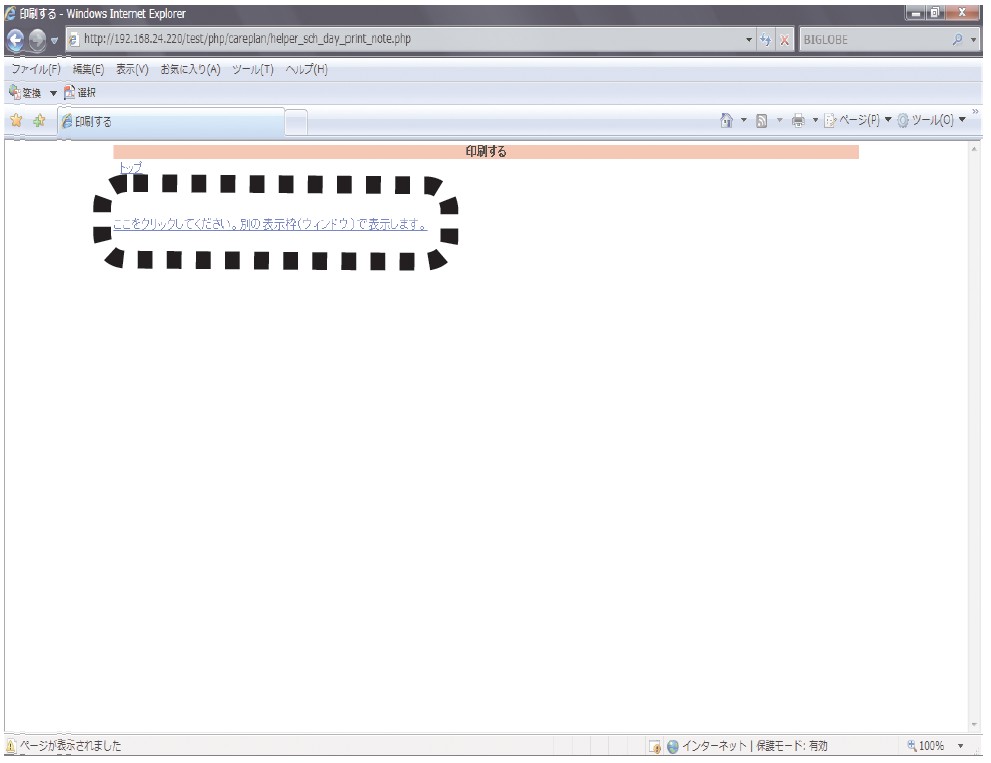

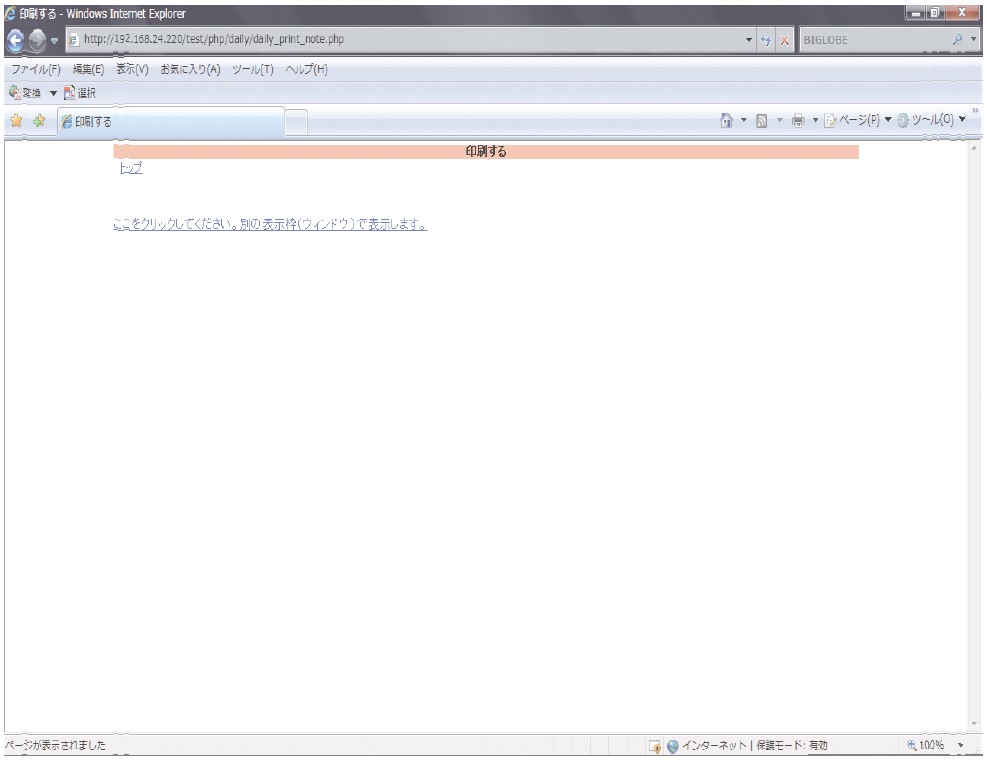

16 期間を入力し、印刷形式を選択します。

17 ここをクリックしてください。別の表示枠(ウィンドウ)で表示します。をクリックします。

18 ファイルメニューから印刷を選んでください。

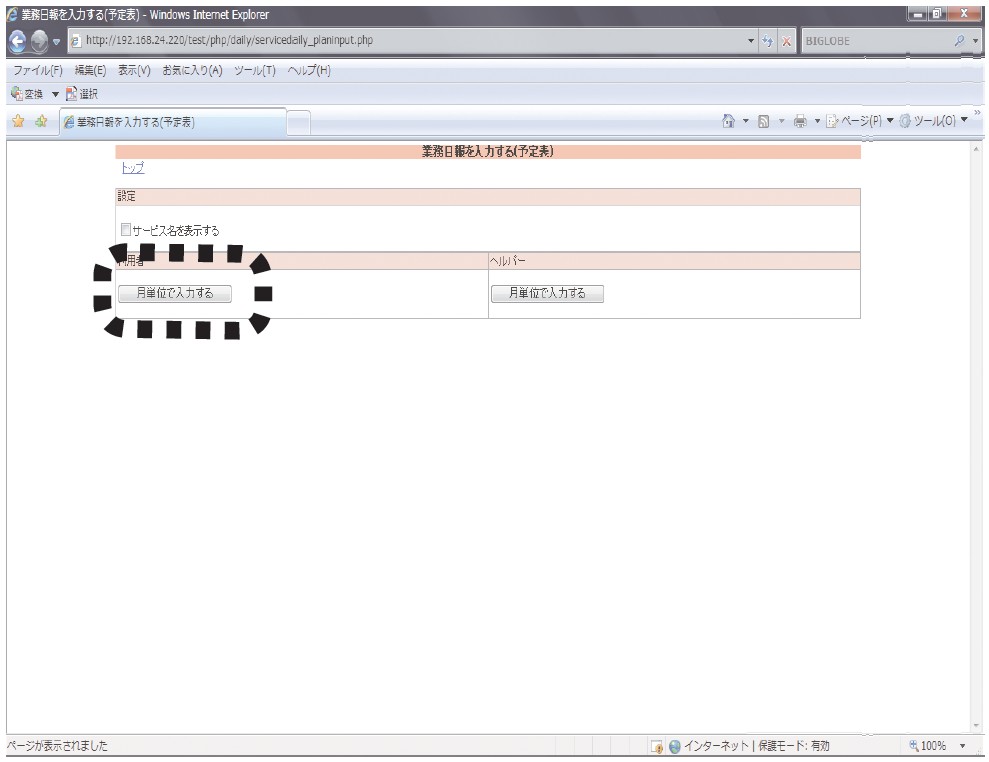

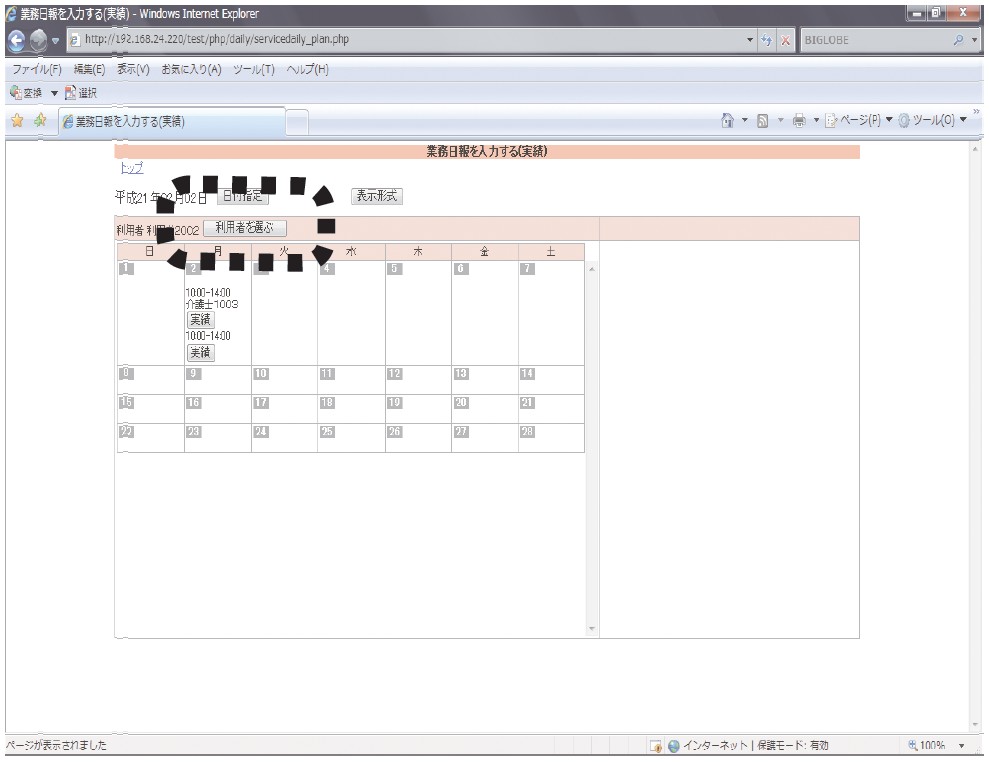

実績を入力する

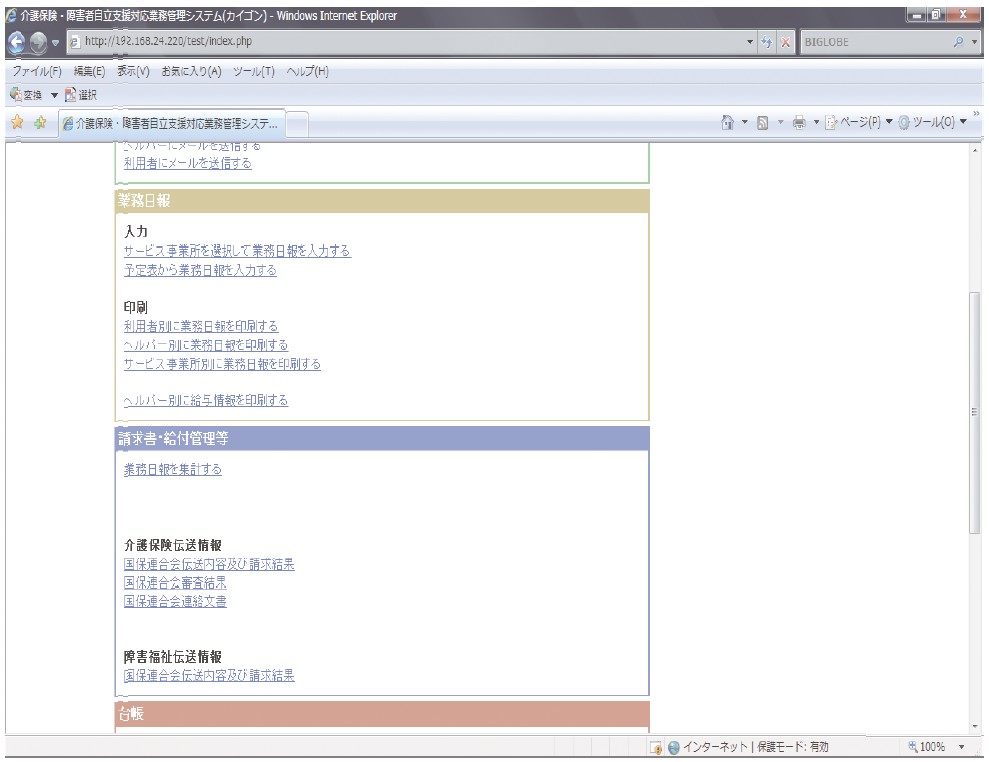

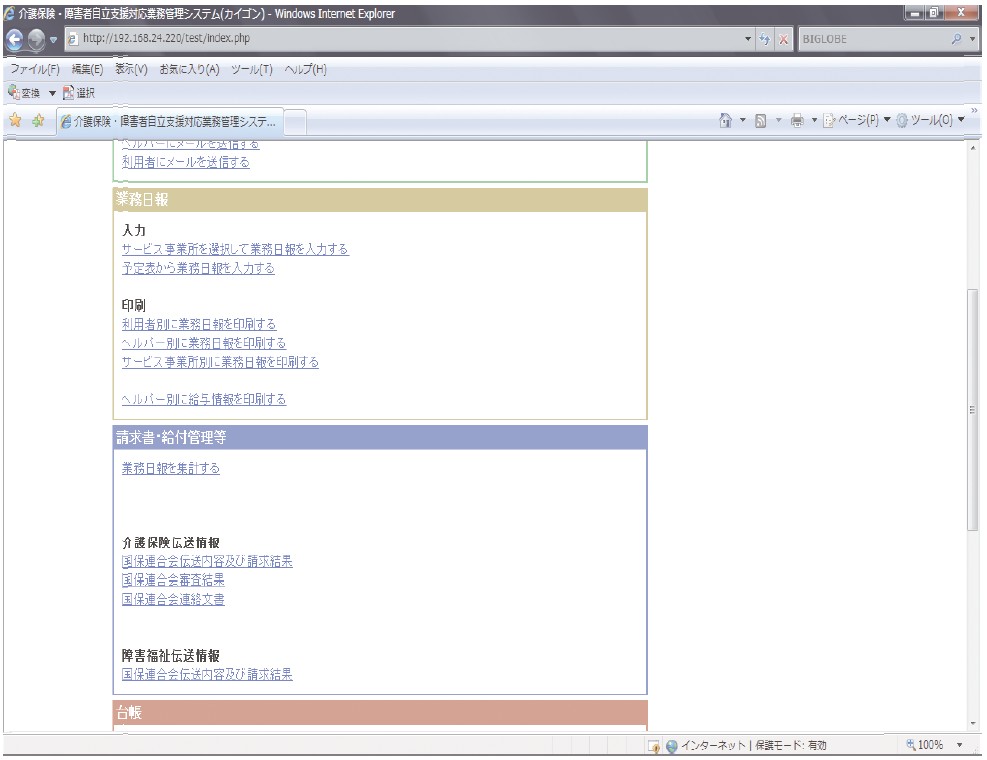

1 予定表から業務日報を入力するをクリックします。

2 表示形式を選びます。

3 利用者を選ぶをクリックします。

4 選択するをクリックします。

5 実績ボタンをクリックして予定を実績に変換します。

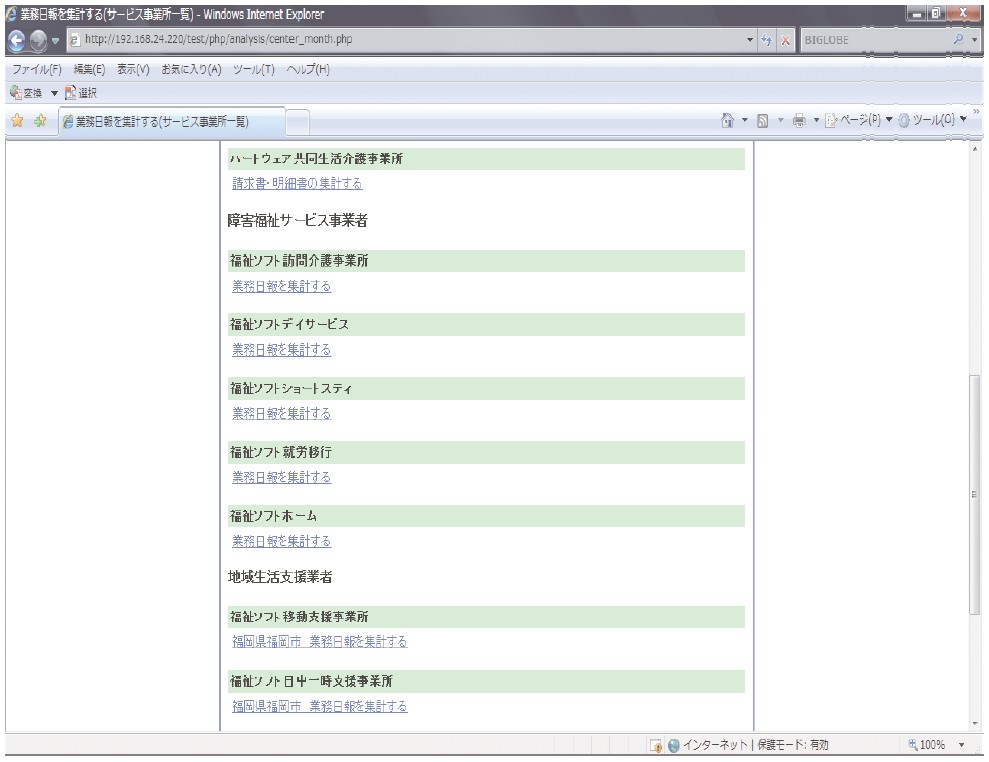

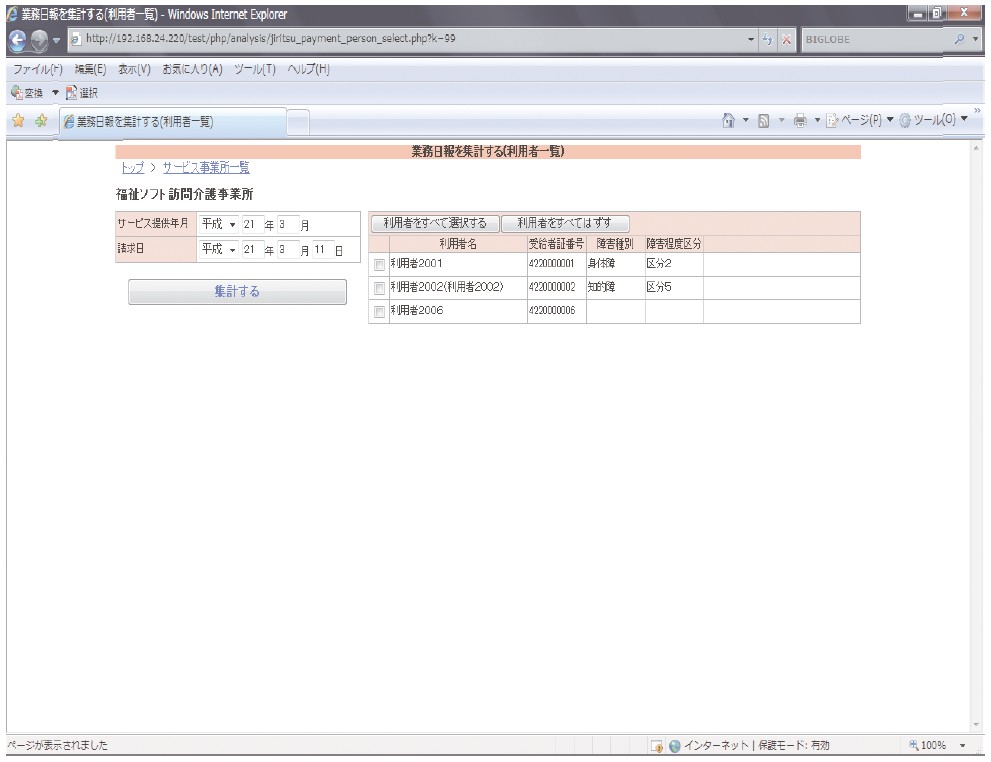

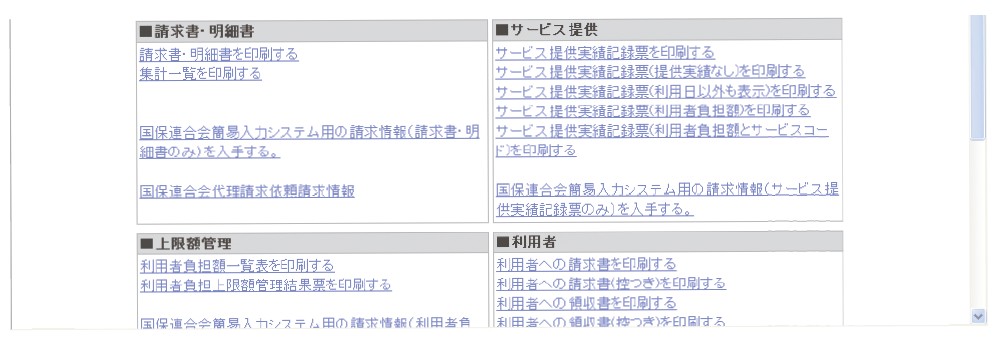

請求関係書類を印刷する

1 業務日報を集計するをクリックします。

2 集計を行う事業所を選択します。

3 サービス提供年月と、請求日、対象者を選択し、さいごに集計するをクリックします。

4 無事に集計がおわると、介護給付費請求書・明細書、サービス提供実績記録票などが印刷できます。

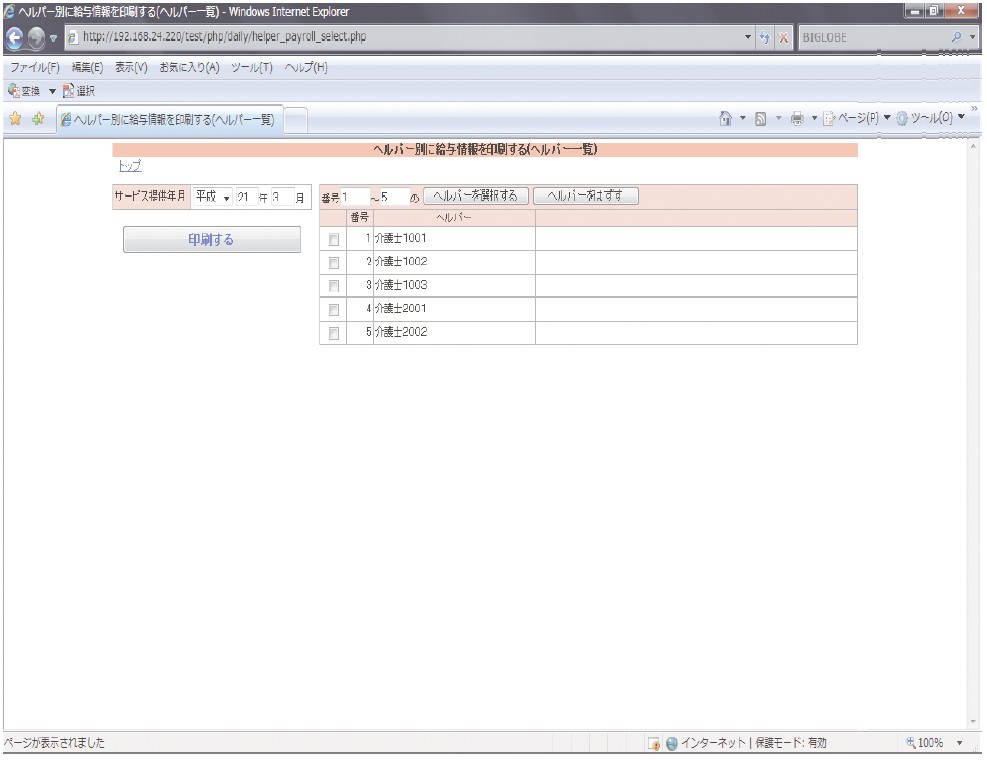

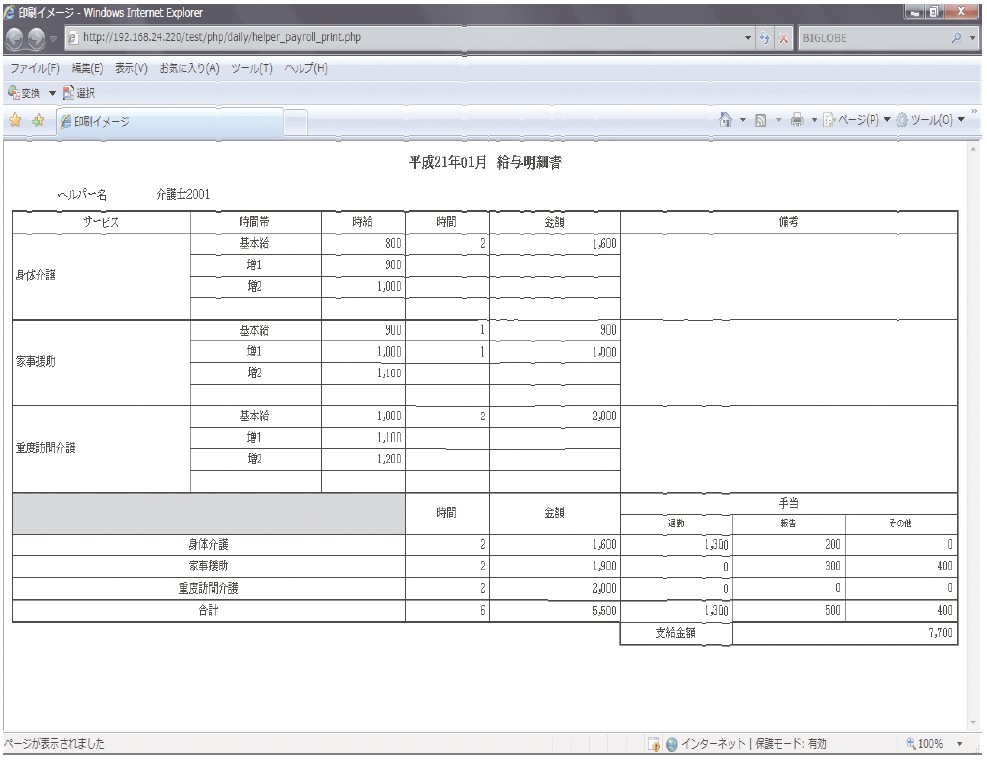

給与明細を印刷する

1ヘルパー別に給与情報を印刷するをクリックします。

2サービス提供年月を入力し、最後に印刷するをクリックします。

3ここをクリックしてくださいをクリックします。

4ファイルメニューから印刷をクリックして印刷します。

コーディネートソフト 操作説明書

平成 21 年 3 月 3 日

※本説明書は環境に配慮し、古紙パルプ配合率100%のコピー用紙を使っています。

「地域分散型事業における IT を活用した安定運営モデルの構築」報告書

<平成20年度社会福祉推進費補助金事業>

研究員

戸枝陽基(社会福祉法人むそう)

下畑伸一郎(社会福祉法人むそう)

瀬 佳奈子(社会福祉法人むそう)

鈴木直也(NPO 法人起業支援ネット)

加藤 恵(半田市社会福祉協議会)

高本智徳(福祉ソフト株式会社)

関原 深(株式会社インサイト)

桝谷礼路(株式会社インサイト)

2009 年(平成 21 年)3 月 31 日 発行

社会福祉法人むそう

〒475-0914 愛知県半田市土井山町3-65

TEL 0569-22-4072