発達障害児への有効な家族支援サービスの開発と普及の研究

―ペアレント・トレーニングプログラムの開発と効果の検討―

松岡 弥玲

中京大学 現代社会学部

要旨

リサーチレジデントとして勤務した平成21年度において研究代表者である辻井正次教授の主導のもと、発達障害児に対する有効な家族支援サービスを全国に普及するための モデルの開発を目的として以下の研究に携わった。研究1では地方自治体においてペアレント・トレーニングを実施し、その効果を検討した。そして研究2では子育て期の親と 密接にかかわることのできる保育士を支援者として育成することを目的として、ペアレント・トレーニングの支援者育成プログラムを実施した。

研究1では、A県X市における子育て支援事業の一環として子どもの個性に合った子育てという観点でのペアレント・トレーニングを実施し、効果について検討した。参加者は1~5歳児の母親27名と、子育てに困難を感じている母親18名の計45名であった(平均年齢33.82歳、SD3.58)。ペアレント・トレーニング講座は、一回につき2時間の講座を2週間に1度、連続5講座行った。内容は母親が自分自身と子どもの行動の現状を客観的に把握し、親子のやりとりがよりよいものへと改善していくように支援した。講座の実施前後にアンケート調査を実施した結果、養育観が肯定的な方向に変化し、理想の自分と現実の自分とのギャップ(大きいほど健康度が低い)が小さいものへと変化していた。

研究2では、保育士(園長補佐)を対象にアンケートを実施し、研修の効果や課題について検討した。多くの保育士で共通に挙げられていた内容として①時間配分やグループ構成など「進行に関すること」の不安や難しさと自分なりの工夫②参加者の不安を解消したり、自分自身で解決を見つけることを促すための「参加者への言葉かけ」の難しさや効果、③「参加者の変化(参加者の交流)」を実感することでの喜び④「現状把握表の書き方」の 説明の必要性や難しさが挙げられていた。ペアレント・トレーニング研修(全5回)の各回における感想では、初回に戸惑いや不安を示していた保育士が最終回には参加者の前向きな変化を見て、達成感を感じている様子が語られていた。ペアレント・トレーニングに よる効果が示された。

研究1 問題

本研究の大きな目的は、発達障害児の支援につながる家族支援を担う人材養成と普及の方法を検討していくことである。近年、主に発達障害児の親に対する応用行動分析をもとにしたペアレント・トレーニングが大学や医療機関、児童相談所、地方自治体、カルチャーセンターなどで多く実施されてきている(川上・辻井,2008;高階ほか,2008)。ペアレント・トレーニングとは、「親は自分の子どもに対する最良の治療者になれるという考えに 基づき、親に子どもの養育技術を獲得させるトレーニング」である(大隈・免田・伊藤, 2001)。発達障害児は健常児と比較して日常生活や社会生活上の困難さを経験する可能性が高く(中田,2009)、発達障害児を持つ母親の育児ストレスは高く(刀根,2002)、抑うつも健常児の親と比較して高いことが示されている(Cohen & Tsiouris, 2006; 野邑他,2010)。ペアレント・トレーニングでは、親が子どもの行動を客観的に分析できるスキルを身につけることで、子どもの問題行動の改善を図り、さらに親自身の育児ストレスを緩和することを目的としている。

本研究では、A県X市において子育て支援事業の一環として子どもの個性に合った子育てという観点でのペアレント・トレーニングを実施した。研究1ではその効果について検討した。日本で行われたペアレント・トレーニングの効果について、これまでの研究では親の養育スキルの向上(伊藤・石附・前岡, 2009)やGHQや抑うつや育児ストレスなどで肯定的な変化がみられている(岩坂ら,2003;野坂・内田,2006;福田・中藤,2000;福田ら,2005;近藤・近藤,2009)。しかしながら親自身の自己像や自己評価の変化について取り上げているものはあまりみられない。そこで本研究では、抑うつや養育観の変化に加えて理想-現実自己のズレの変化についても検討した。理想自己はこうなりたいという将来の自己の方向性を示すものであり、現実自己との間のズレは自己評価を低下させる。理想自己と現実自己のズレは介入によって変容可能であり、自己受容の高まりとともに、両者のズレは減少する(Dunkel, C., Kerpelman,J. 2006)。本研究では実施前後で理想-現実自己のズレがどのように変化するのかについて検討する。

方法

1.ペアレント・トレーニング講座について

A県X市における子育て支援事業の一環として、第一筆者が講師を担当し、一回につき2時間の講座を2週間に一回ずつ全5回実施した。ペアレント・トレーニングでは自分と子どもの行動(良いところ、努力しているところ、困ったところ、苦手なところ)の現状を客観的に把握し、親子のやりとりの改善へとつなげていくように支援する(ペアレント・トレーニングの詳細な内容は、川上・辻井,2008参照)。

2.調査参加者

コースには1歳~3歳児用、3~5歳児用(健常児)と、子どもの発達に育てにくさや気になるところを感じており、地域が開催している他の親子支援育成事業の育児教室に参加している母親用の3種類である。1~3歳児用、3~5歳児用に参加した母親(以下一般群)は27名であり、子どもの発達に対して育てにくさを感じている母親用に参加した母親(育児困難群)は18名である。

参加申し込みは、大府市の広報をみてペアレント・トレーニングへの参加を申し込んだ場合と、親子支援育成事業に関わる地域の職員から参加を勧められて応募した場合とがある。

3.アンケート内容

(1)養育観

子育てに関わるポジティブ、ネガティブな意識(私の子どもは育てやすい子どもだと思う)や感情(子どもの育児は楽しいと思う、子どもの育児がうまくいっていないと感じる)、養育観(子育てによって子どもの個性や性格は変わると思う)をたずねる項目であり、計30項目。

(2)理想自己像と理想の母親像

「自分はこうでありたい」という理想自己像と「こんな母親でありたい」と思う理想の母親像をそれぞれ自由記述で3個ずつ表記させた。そして、理想自己像、理想の母親像それぞれについて、現実の自分とどのくらいずれているのかをたずねた。理想の自分から現実の自分とがずれていればいるほど精神的健康度は低くなり、自己受容が高まるにつれて、両者のズレは減少する。

(3)抑うつ(BDI-II)

ベック抑うつ質問票第二版を用いた。これは抑うつ症状の重症度(極軽症、軽症、中等症、重症)を判定するための21項目からなる自記式質問調査票である。アメリカ精神医学会によるDSM-4の診断基準にそった症状の評価をするために開発され、世界中で使用されている。日本語版が小嶋・古川(2004)によって開発されている。

4.調査手続き

アンケートをペアレント・トレーニングの第1回目(事前)と最終回にあたる第5回目の講座終了後に実施した。回収方法は、ペアレント・トレーニング講座の時間配分の都合から、その場で回収した場合と、郵送で回収した場合がある。

結果

1.養育観得点について

(1)事前事後得点の比較

①一般群

事前事後アンケートの得点に有意な差があるかを検討するために、対応のあるt検定を行った。網掛けの項目は、ペアトレ前後で変化がみられたものであり、網掛けのみの項目は実施後に得点が上がったもの、斜体のものは実施後に得点が下がったものである。多くの項目で肯定的な内容の項目の得点が増加し、否定的な項目の得点は減少していた。このことから、ペアレント・トレーニングの実施後において、養育観に肯定的な変化が表れていることが示された。

②育児困難群

上記の分析と同じく事前事後アンケートの得点に有意な差があるかを検討するために、対応のあるt検定を行った。詳細はTable 2参照。「私の子どもの良いところを10個挙げることができる」「子どもの育児が楽しいと思う」など、肯定的な項目の得点があがっている傾向がみられた。一方「子育てによって子どもの個性がきまると思う」、「自分はほめられて育てられた」という項目の得点は下がっていた。

(2)育児児困難群と一般群との得点比較

①事前得点の比較

子育てに関する項目(事前アンケート)について、子育て困難群と一般群の得点を比較した。詳細はTable 3参照。網掛けの項目は一般群の得点が高かったものであり、網掛けかつ斜線の項目は子育て困難群の得点が高かったものである。

「私のこどもは育てやすい子どもだと思う」など、肯定的な項目は一般群の得点の方が高く、「私の子どもは時々かわいくなくなる」など、否定的な項目は子育て困難群の方が高かった。つまり、子育て困難群は、はペアレント・トレーニング開始前の状態において、子育ての難しさを強く感じていることが示されている。

②事後得点の比較

事後得点について、育児困難群と一般群の得点を比較した。詳細はTable 4参照。事後テストでも、肯定的なものは一般群の得点が高く、否定的な内容は育児困難群の方が高いという結果がみられた。しかしながら、事前テストで一般群と育児困難群との間に差がみられた項目の中には、事後テストにおいて両方のグループの間に得点差がなくなっているものがあった。「子どもの性格や個性がよくわかっている」、「私の子どもは時々かわいくなくなる」、「子どもの育児が楽しいと思う」などの項目は、ペアレント・トレーニング後に両グループの差がなくなっていた。

2.抑うつ得点と理想-現実自己のズレ得点の事前事後変化について

抑うつの得点(BDI-II)と、理想-現実自己のズレ得点の事前事後得点を比較した。

①一般群

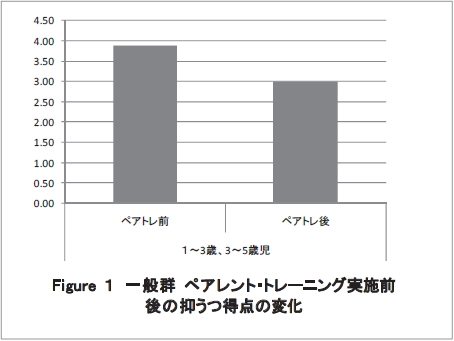

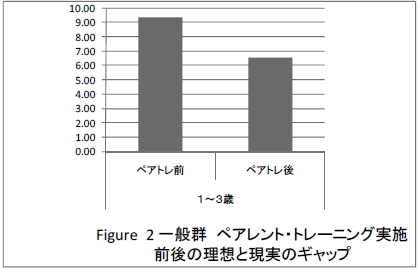

一般群のペアレント・トレーニング実施前後の得点の差を検討するために対応のある t検定を行った。詳細はTable 5、Figure1、Figure 2参照。抑うつ得点は事後の方が下がっていたが、有意な差はみられなかった。一方、理想-現実自己のズレ得点には有意な差がみられ、事後の方が減少していた。

②子育て困難群

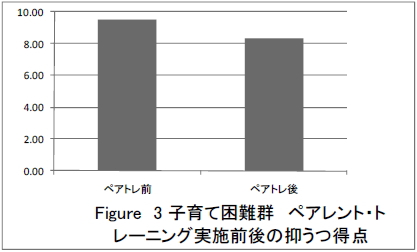

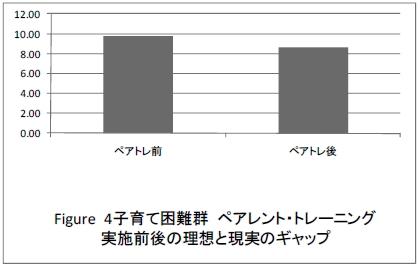

子育て困難群においても、一般群と同様に対応のあるt検定を行った。詳細はTable 6、 Figure 3、 Figure 4。結果、抑うつ得点は下がっていたが、有意な差はみられなかった。しかし、理想-現実自己のズレ得点には有意な差がみられ、事後の方が減少していた。

考察

ペアレント・トレーニングの実施前後の養育観得点の比較では(Table 1, 2)、一般群、育児困難群の共に、ペアレント・トレーニングの実施前と比較して、実施後に肯定的な方向への変化がみられた。このことによって、ペアレント・トレーニングの効果が明らかとなったといえる。

しかし、一般群と比較して、育児困難群では、肯定的な変化がみられた項目数が少なかった。養育観得点の一般群と育児困難群との比較においては(Table 3, 4)、育児困難群では、一般群と比較して子育ての難しさを強く感じていることが示されていた。さらにペアレント・トレーニングの実施後には、一般群との間に差がなくなるほど肯定的な変化をみせた項目が増加していたが、「私の子どもは育てにくい子どもだと思う」「子どもの育児が辛いと思う」などの項目の差は縮まっていなかった。以上の結果からは、育児に対する困難度によってペアレント・トレーニングのやり方を調整することや、子育て困難群に対しての長期的な支援が必要であることが示されている。

また、抑うつ得点、理想-現実自己のズレ得点の変化については、一般群、子育て困難群の共に、抑うつ得点には事前事後の差がみられず、理想-現実自己のズレ得点には有意な差がみられ、事後の方が減少していた。この結果は、ペアレント・トレーニングにおいて、自分と子どもの現実を具体的な行動によって客観的に把握することを繰り返したため、母親が現実自己の肯定的な部分を再認識して自己イメージが変化し、理想-現実自己の ズレが減少したのではないかと考えられる。理想-現実自己のズレは自己評価を規定するものであり、ズレが小さくなることは精神的健康につながる変化である。本研究では、 抑うつを下げる効果まではみられなかったが、ペアレント・トレーニングによって自己像が肯定的は方向へと変化する可能性が示され、ペアレント・トレーニングの効果を示す 収穫が得られたといえよう。

研究2 問題

研究2では、より地域に根差した子育て支援者を育成するために、保育士(園長補佐)を対象として、ペアレント・トレーニングの研修を行い、その効果について探索的に検討をすることを目的として調査を行った。研修は、主任研修者が実施したペアレント・トレーニングに補助として1クール(全5回分)参加する形式のものと、実際に保育士がペアレント・トレーニングの指導を行うものの2段階を実施した。2段階の研修を全て参加し、育児中の母親を対象としたペアレント・トレーニングの指導を経験した保育士(園長補佐)を対象にアンケートを実施し、支援者育成のための研修の効果について探索的に把握することを目的とする。

方法

1.参加協力者

愛知県大府市の保育士(園長補佐)12名。

2.研修内容

(1)研究代表者が実施したペアレント・トレーニング(1クール5回 1回2時間)に1クール以上参加し、プログラム構成を学んでもらった方を対象とした。

(2)保育士6名が1グループとなり、1~3歳もしくは3~5歳の子どもを持つ母親を対象としたペアレント・トレーニングにおいて指導を担当した。6名のうち、2名もしくは 3名が司会を担当し、残りの3~4名がペアレント・トレーニングに参加した母親たちの グループに入り、グループ運営を行った。司会係とグループ運営係は毎回交代した。

3.アンケート内容

(1)ペアレント・トレーニングの指導を経験した感想

ペアレント・トレーニングの指導を経験した全体的な感想について尋ねた。司会係の 場合と、グループ運営係の場合の2パターンについて尋ね、自由記述で回答を求めた。 以下の(2)、(3)、(4)の質問に関してもこの2パターンについて尋ねている。

(2)指導する上での工夫、気づきについて

ペアレント・トレーニングの指導をする上で自分なりに工夫した点、気づいた点について、自由記述で回答を求めた。

(3)指導する上でうまくいった点について

ペアレント・トレーニングの指導を経験して、自分なりにうまくいったと思う点について、自由記述で回答を求めた。

(4)指導する上で難しかった点

ペアレント・トレーニングの指導を経験して難しかったと思う点について尋ねた。

(5)各回での感想

ペアレント・トレーニングは5回で1クールであり、それぞれの回ごとに指導する内容が異なる。そのため、各回で特に感じたことについて回答を求めた。

第1回目の課題

導入・現状把握表の書き方の説明(現状把握表とは、母親が自分自身と子どもの行動をできるだけ具体的に「良いところ」、「努力しているところ」、「困ったところ」、「苦手なところ」の4種類へと整理していく表である。)母親自身が現状を客観的に把握して、子どもとのやりとりを円滑に進める力を養うことを目的としている。

第2回目の課題

現状把握表の書き方をマスターさせる

第3回目

現状把握表で挙げられた内容をカテゴリーごとに分ける

第4回目

現状把握表の内容から親子の具体的なやりとり(うまくいったやりとり・うまくいかなかったやりとり)へと発展させる

第5回目

まとめ 現状把握表の完成

(6)ペアレント・トレーニングの指導上のポイントに関する自己評価

ペアレント・トレーニングの指導をする上で必要なポイントについて、どの程度意識できていたかについて尋ねた。ポイントは以下の3点である。

①ペアレント・トレーニングの目的について83項目)

「子どもはみな違う個性を持っていることを理解させること」、「ペアレント・トレーニングの目的は、母親が自分自身の頭で考えながら子育てをする力をつけることであることを理解させること」、「日本的な子育て(あまりほめない)ではなく、『できていることをほめる』子育てを目指すこと」といった、ペアレント・トレーニングを行う上での目的について意識しているかについて尋ねた。

②現状把握表の書き方について(10項目)

現状把握表の書き方について「『性格(形容詞)』でなく、『行動(動詞)』で書くことを指導すること」、「具体的な内容で書けるように指導すること」、「『良いところ』を『すぐれたところ』ではなく、『適応的である(なんとかうまくいっている)ところ』として理解させること」、「『良いところ』と『努力しているところ』は『~しない』という表現で書かないことを理解させること」などの10項目である。

③参加者同士の話し合いについて(3項目)

「参加者同士のコミュニケーションを大切にし、必要以上に指導者が方向性を示さないこと」、「深刻度の高い参加者(例えば、参加者自身が精神的に不安定である、子どもの問題が深刻である)がいた場合、対応に配慮すること」などの3項目である。

以上の①~③について「あてはまる」~「全くあてはまらない」までの5件法で回答を 求めた。

4.調査手続き

研修が終わった後、アンケートと返信用封筒を配布し、自宅で記入後に 郵送してもらった。

結果

調査協力者12名のうち、10名からアンケートの返答があり、この10名を分析対象とした。具体的な内容はTable 7参照。

全体の感想、指導上での工夫、うまくいった点、難しかった点をたずねたが、全体を 通して挙げられている内容には、いくつかのまとまりがみられた。

主にあげられていたのは以下の内容である。①時間配分や、話題の方向性の修正、グループの構成の仕方など「進行」に関すること、②参加者にどのような言葉かけをしたら よいかという難しさや、笑顔や共感を示すことが参加者の話し合いをスムーズにさせるといった「参加者への言葉かけ」に関すること、③参加者が徐々に前向きになる変化や、 参加者同士の交流が深まっていく様子に気がつく「参加者の変化(参加者の交流)」に関すること、④参加者に行動を具体的に挙げてもらうことが難しかった、カテゴリーに分けることの指導など「現状把握表の書き方」に関することである。

(1)ペアレント・トレーニングの指導を経験した感想

全体の指揮を担当した場合では、進行をすることに対する不安を挙げる保育士が多かった。研修では司会係のスタッフが複数いたため、スタッフ同士で打ち合わせをして協力し合うことで不安を解消していることが書かれていた。

グループ運営を担当した場合では、参加者への言葉かけの難しさ、参加者をグループに分ける際の工夫の必要性、ペアレント・トレーニングを経験して変化していく参加者に 対する気づきなどが挙げられていた。

(2)指導する上での工夫、気づきについて

全体の指揮を担当した場合、グループ運営を担当した場合の双方ともに、「参加者への 言葉かけ」について工夫していたことを挙げる保育士がほとんどであった。参加者同士が交流しながら、自分たちで解決を導くことができるよう、見守る姿勢を心がけたという 記述が多かった。

(3)指導する上でうまくいった点について

参加者に笑顔がみられ、言動や現状把握表の内容が前向きになり、参加者同士の交流が活発化していくといった変化をみたときにうまくいったと思う保育士が多かった。

(4)指導する上で難しかった点

最も多く挙げられていたのは参加者への言葉かけの難しさであった。全体の指揮を担当した場合では、参加者に対して課題を提示する際の説明の難しさが挙げられていた。グループ運営を担当していた場合では、参加者の話し合いにどうやって言葉を挟めばよいのか、自分のアドバイスが参加者にとって有効であるかどうかの判断に不安になるという内容が挙げられていた。

(5)各回での感想

第1回目から第5回目の各回における感想をたずねた。具体的な内容はTable8参照。

初回や第2回目では、現状把握表の書き方に関する説明の難しさなどが挙げられていたが、第3回目以降になると、参加者同士の交流が活発化してきたことや参加者が前向きになっていく変化を見て、保育士達が達成感を感じている様子が挙げられていた。一方、徐々に回が進むにつれて参加者の能力の差への気づきや、ドロップアウトする参加者が現れることによる進行の難しさも挙げられていた。

(6)ペアレント・トレーニングの指導上のポイントに関する自己評価

ペアレント・トレーニングの指導をする上で必要な3つのポイント(①ペアレント・ トレーニングの目的、②現状把握表の書き方、③参加者同士の話し合い)についてどの程度意識できていたのか自己評価を求めた。平均値、標準偏差、度数分布についてはTable9参照。

全ての項目において、平均値は高く、保育士がポイントについて意識しながらペアレント・トレーニングの指導を行っていたことが示されていた。

考察

本研究の結果から、ペアレント・トレーニングの研修に参加した保育士は、ある程度共通したカテゴリーについて、疑問や難しさを感じ、同時に工夫したり達成感を感じていることが明らかになった。これらのカテゴリーは、ペアレント・トレーニングの指導を行う初心者が陥りやすい問題や実施可能な打開策を示したものであり、今後のペアレント・ トレーニングの研修プログラムを精査していく上で、重要なポイントを提示することができたといえるだろう。

ただし、今回の研修参加者は、保育士(園長補佐)であり、乳幼児期の子どもや保護者に対する知識と経験が特に豊富な方たちであった。さらに今回は、グループでの研修であったため、お互いに相談しあい、知識を補いあいながら進めていくことが可能であった。

今後、地域に根差した支援者を育成していく上で、知識や経験の差を考慮することや、複数ではなく一人でも指導を行えるようスキルを向上させることや、支援者同士で相談し合う機会を整えるなど、さらに研修プログラムを洗練させていくことが求められる。

|

注 網掛けはペアレント・トレーニング後に点数が増加したもの。

網掛けかつ斜体はペアレント・トレーニング後に得点が減少したもの。 |

ペアトレ前(27人)ペアトレ後(16人) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 事前事後の比較 | ||

| A | 1.私の子どもは、育てやすい子どもだと思う | 3.41 | 0.89 | 4.06 | 0.57 | t=-2.41* |

| 2.私の子どもは、育てにくい子どもだと思う | 3.00 | 1.04 | 2.25 | 1.00 | ||

| 3.私の子どものいいところを具体的に10個程度あげることができる | 3.96 | 0.92 | 4.81 | 0.40 | t=-3.56** | |

| 4.私の子どものがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 3.42 | 1.14 | 4.81 | 0.40 | t=4.79*** | |

| 5.私の子どもの苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.27 | 1.04 | 4.13 | 1.09 | t=-2.47* | |

| 6.私の子どもの困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.00 | 1.18 | 3.94 | 1.29 | t=-2.261* | |

| 7.私の子どもの性格や個性がよくわかっている | 3.41 | 0.80 | 4.13 | 0.50 | t=-2.74* | |

| 8.私の子どもの性格や個性がわからないと思う | 2.67 | 0.73 | 1.69 | 0.48 | t=4.90*** | |

| 9.私の子どもは、とてもかわいい | 4.77 | 0.51 | 4.81 | 0.40 | ||

| 10.私の子どもは時々かわいくなくなる | 2.65 | 1.35 | 3.13 | 1.41 | ||

| B | 1.子どもの育児が楽しいと思う | 4.33 | 0.73 | 4.50 | 0.63 | |

| 2.子どもの育児がつらいと思う | 2.78 | 1.15 | 2.38 | 1.02 | ||

| 3.子どもの育児がうまくいっていると実感する | 3.19 | 1.00 | 3.75 | 0.68 | t=-2.15* | |

| 4.子どもの育児がうまくいっていないように感じる | 2.59 | 0.93 | 2.13 | 0.62 | ||

| 5.私自身のいいところを具体的に10個程度あげることができる | 3.15 | 1.13 | 4.75 | 0.77 | t=-5.17*** | |

| 6.私自身のがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 3.15 | 1.10 | 4.75 | 0.77 | t=-4.56*** | |

| 7.私自身の苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.19 | 1.14 | 4.19 | 1.17 | t=-3.47** | |

| 8.私自身の困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.15 | 1.06 | 4.19 | 1.17 | t=-3.37** | |

| 9.子どもを誉めることが多い | 3.81 | 0.96 | 4.50 | 0.52 | t=-2.33* | |

| 10.子どもを叱ることが多い | 2.93 | 1.24 | 3.13 | 1.15 | ||

| C | 1.子育てにおいては、悪い行動を叱って正さなければならない | 3.59 | 1.05 | 2.81 | 1.05 | |

| 2.子育てにおいては、よい行動を誉めて教えなければならない | 4.70 | 0.54 | 4.63 | 0.62 | ||

| 3.子育てで困ったときは、自分の配偶者や親に相談する | 4.33 | 1.07 | 4.56 | 0.63 | ||

| 4.子育てで困ったときは、自分の友人たちに相談する | 4.11 | 1.15 | 4.50 | 0.63 | ||

| 5.子育てで困ったときに、相談する相手がいなくて苦労することがある | 2.22 | 1.40 | 1.69 | 1.08 | ||

| 6.自分の子育てのやり方はうまくいっていると思う | 3.15 | 0.86 | 3.75 | 0.58 | t=-2.83* | |

| 7.自分の子育てのやり方がうまくいっていないと思う | 2.52 | 0.85 | 1.88 | 0.72 | ||

| 8.子育てによって、子どもの個性や性格は決まると思う | 4.00 | 0.78 | 3.38 | 1.26 | t=3.47** | |

| 9.自分は叱られて育てられたと思う | 2.85 | 1.26 | 2.40 | 1.06 | ||

| 10.自分は誉められて育てられたと思う | 3.59 | 1.12 | 3.31 | 1.20 | t=2.78* | |

|

注 網掛けはペアレント・トレーニング後に点数が増加したもの。

網掛けかつ斜体はペアレント・トレーニング後に得点が減少したもの。 |

ペアトレ前(18人) | ペアトレ後(9人) | 事前事後の比較 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | |||

| A | 1.私の子どもは、育てやすい子どもだと思う | 2.89 | 1.13 | 3.22 | 0.97 | |

| 2.私の子どもは、育てにくい子どもだと思う | 3.28 | 1.18 | 3.33 | 1.00 | ||

| 3.私の子どものいいところを具体的に10個程度あげることができる | 3.22 | 1.06 | 4.56 | 1.01 | t=-3.35* | |

| 4.私の子どものがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 2.94 | 1.00 | 4.44 | 1.01 | t=4.26** | |

| 5.私の子どもの苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.12 | 1.22 | 4.00 | 1.22 | ||

| 6.私の子どもの困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.35 | 1.17 | 3.89 | 1.27 | ||

| 7.私の子どもの性格や個性がよくわかっている | 3.94 | 0.83 | 4.22 | 0.83 | ||

| 8.私の子どもの性格や個性がわからないと思う | 2.59 | 0.87 | 2.11 | 0.78 | ||

| 9.私の子どもは、とてもかわいい | 4.47 | 0.87 | 4.56 | 0.73 | ||

| 10.私の子どもは時々かわいくなくなる | 3.88 | 0.86 | 3.78 | 0.83 | ||

| B | 1.子どもの育児が楽しいと思う | 3.71 | 1.05 | 4.22 | 0.67 | t=-3.16* |

| 2.子どもの育児がつらいと思う | 3.41 | 1.06 | 3.44 | 1.01 | ||

| 3.子どもの育児がうまくいっていると実感する | 2.71 | 1.21 | 3.33 | 0.87 | ||

| 4.子どもの育児がうまくいっていないように感じる | 3.41 | 1.06 | 2.78 | 0.97 | t=2.14† | |

| 5.私自身のいいところを具体的に10個程度あげることができる | 2.47 | 0.87 | 3.89 | 1.45 | t=-2.87* | |

| 6.私自身のがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 2.82 | 0.95 | 4.00 | 1.50 | t=-2.86* | |

| 7.私自身の苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.24 | 1.03 | 3.67 | 1.32 | ||

| 8.私自身の困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.24 | 0.90 | 3.89 | 1.27 | ||

| 9.子どもを誉めることが多い | 3.59 | 0.94 | 4.11 | 0.93 | t=-2.29* | |

| 10.子どもを叱ることが多い | 3.71 | 0.99 | 3.56 | 1.24 | ||

| C | 1.子育てにおいては、悪い行動を叱って正さなければならない | 3.88 | 1.11 | 3.22 | 1.30 | |

| 2.子育てにおいては、よい行動を誉めて教えなければならない | 4.71 | 0.47 | 5.00 | 0.00 | ||

| 3.子育てで困ったときは、自分の配偶者や親に相談する | 4.41 | 0.71 | 4.56 | 0.73 | ||

| 4.子育てで困ったときは、自分の友人たちに相談する | 4.24 | 0.83 | 4.33 | 0.71 | ||

| 5.子育てで困ったときに、相談する相手がいなくて苦労することがある | 1.88 | 1.11 | 1.89 | 0.93 | ||

| 6.自分の子育てのやり方はうまくいっていると思う | 2.82 | 0.88 | 3.22 | 0.83 | t=-.2.29* | |

| 7.自分の子育てのやり方がうまくいっていないと思う | 3.31 | 0.87 | 3.22 | 1.09 | ||

| 8.子育てによって、子どもの個性や性格は決まると思う | 4.00 | 0.71 | 3.33 | 0.87 | t=2.83* | |

| 9.自分は叱られて育てられたと思う | 3.24 | 1.09 | 3.11 | 1.62 | ||

| 10.自分は誉められて育てられたと思う | 3.06 | 0.75 | 2.56 | 0.88 | t=2.00† | |

|

注 網掛けは一般グループの方が高いもの.

網掛けかつ斜線は子育て困難群の方が高いもの |

子育て困難 | 一般群 | 事前事後の比較 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | |||

| A | 1.私の子どもは、育てやすい子どもだと思う | 2.89 | 1.13 | 3.41 | 0.89 | 1.72† |

| 2.私の子どもは、育てにくい子どもだと思う | 3.28 | 1.18 | 3.00 | 1.04 | ||

| 3.私の子どものいいところを具体的に10個程度あげることができる | 3.22 | 1.06 | 3.96 | 0.92 | 2.47* | |

| 4.私の子どものがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 2.94 | 1.00 | 3.42 | 1.14 | ||

| 5.私の子どもの苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.12 | 1.22 | 3.27 | 1.04 | ||

| 6.私の子どもの困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.35 | 1.17 | 3.00 | 1.18 | ||

| 7.私の子どもの性格や個性がよくわかっている | 3.94 | 0.83 | 3.41 | 0.80 | -2.13* | |

| 8.私の子どもの性格や個性がわからないと思う | 2.59 | 0.87 | 2.67 | 0.73 | ||

| 9.私の子どもは、とてもかわいい | 4.47 | 0.87 | 4.77 | 0.51 | ||

| 10.私の子どもは時々かわいくなくなる | 3.88 | 0.86 | 2.65 | 1.35 | -3.64 *** | |

| B | 1.子どもの育児が楽しいと思う | 3.71 | 1.05 | 4.33 | 0.73 | 2.34* |

| 2.子どもの育児がつらいと思う | 3.41 | 1.06 | 2.78 | 1.15 | -1.83 † | |

| 3.子どもの育児がうまくいっていると実感する | 2.71 | 1.21 | 3.19 | 1.00 | ||

| 4.子どもの育児がうまくいっていないように感じる | 3.41 | 1.06 | 2.59 | 0.93 | -2.69* | |

| 5.私自身のいいところを具体的に10個程度あげることができる | 2.47 | 0.87 | 3.15 | 1.13 | 2.10* | |

| 6.私自身のがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 2.82 | 0.95 | 3.15 | 1.10 | ||

| 7.私自身の苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.24 | 1.03 | 3.19 | 1.14 | ||

| 8.私自身の困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.24 | 0.90 | 3.15 | 1.06 | ||

| 9.子どもを誉めることが多い | 3.59 | 0.94 | 3.81 | 0.96 | ||

| 10.子どもを叱ることが多い | 3.71 | 0.99 | 2.93 | 1.24 | -2.19 * | |

| C | 1.子育てにおいては、悪い行動を叱って正さなければならない | 3.88 | 1.11 | 3.59 | 1.05 | |

| 2.子育てにおいては、よい行動を誉めて教えなければならない | 4.71 | 0.47 | 4.70 | 0.54 | ||

| 3.子育てで困ったときは、自分の配偶者や親に相談する | 4.41 | 0.71 | 4.33 | 1.07 | ||

| 4.子育てで困ったときは、自分の友人たちに相談する | 4.24 | 0.83 | 4.11 | 1.15 | ||

| 5.子育てで困ったときに、相談する相手がいなくて苦労することがある | 1.88 | 1.11 | 2.22 | 1.40 | ||

| 6.自分の子育てのやり方はうまくいっていると思う | 2.82 | 0.88 | 3.15 | 0.86 | ||

| 7.自分の子育てのやり方がうまくいっていないと思う | 3.31 | 0.87 | 2.52 | 0.85 | -2.93 * | |

| 8.子育てによって、子どもの個性や性格は決まると思う | 4.00 | 0.71 | 4.00 | 0.78 | ||

| 9.自分は叱られて育てられたと思う | 3.24 | 1.09 | 2.85 | 1.26 | ||

| 10.自分は誉められて育てられたと思う | 3.06 | 0.75 | 3.59 | 1.12 | 1.90 | |

| 事後得点 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

注 網掛けは一般グループの方が高いもの.

網掛けかつ斜線は子育て困難群の方が高いもの |

子育て困難群 | 一般群 | ||||

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 事前事後比較 | ||

| A | 1.私の子どもは、育てやすい子どもだと思う | 3.22 | 0.97 | 4.06 | 0.57 | t=2.73* |

| 2.私の子どもは、育てにくい子どもだと思う | 3.33 | 1.00 | 2.25 | 1.00 | t=-2.60 | |

| 3.私の子どものいいところを具体的に10個程度あげることができる | 4.56 | 1.01 | 4.81 | 0.40 | ||

| 4.私の子どものがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 4.44 | 1.01 | 4.81 | 0.40 | ||

| 5.私の子どもの苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 4.00 | 1.22 | 4.13 | 1.09 | ||

| 6.私の子どもの困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.89 | 1.27 | 3.94 | 1.29 | ||

| 7.私の子どもの性格や個性がよくわかっている | 4.22 | 0.83 | 4.13 | 0.50 | ||

| 8.私の子どもの性格や個性がわからないと思う | 2.11 | 0.78 | 1.69 | 0.48 | ||

| 9.私の子どもは、とてもかわいい | 4.56 | 0.73 | 4.81 | 0.40 | ||

| 10.私の子どもは時々かわいくなくなる | 3.78 | 0.83 | 3.13 | 1.41 | ||

| B | 1.子どもの育児が楽しいと思う | 4.22 | 0.67 | 4.50 | 0.63 | |

| 2.子どもの育児がつらいと思う | 3.44 | 1.01 | 2.38 | 1.02 | t=-2.10* | |

| 3.子どもの育児がうまくいっていると実感する | 3.33 | 0.87 | 3.75 | 0.68 | ||

| 4.子どもの育児がうまくいっていないように感じる | 2.78 | 0.97 | 2.13 | 0.62 | t=-2.06† | |

| 5.私自身のいいところを具体的に10個程度あげることができる | 3.89 | 1.45 | 4.75 | 0.77 | ||

| 6.私自身のがんばっているところ(努力しているところ)が具体的に10個程度あげることができる | 4.00 | 1.50 | 4.75 | 0.77 | ||

| 7.私自身の苦手なところや気になるところが具体的に10個程度あげられる | 3.67 | 1.32 | 4.19 | 1.17 | ||

| 8.私自身の困ったところを具体的に10個程度あげられる | 3.89 | 1.27 | 4.19 | 1.17 | ||

| 9.子どもを誉めることが多い | 4.11 | 0.93 | 4.50 | 0.52 | ||

| 10.子どもを叱ることが多い | 3.56 | 1.24 | 3.13 | 1.15 | ||

| C | 1.子育てにおいては、悪い行動を叱って正さなければならない | 3.22 | 1.30 | 2.81 | 1.05 | |

| 2.子育てにおいては、よい行動を誉めて教えなければならない | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 0.62 | t=―2.42* | |

| 3.子育てで困ったときは、自分の配偶者や親に相談する | 4.56 | 0.73 | 4.56 | 0.63 | ||

| 4.子育てで困ったときは、自分の友人たちに相談する | 4.33 | 0.71 | 4.50 | 0.63 | ||

| 5.子育てで困ったときに、相談する相手がいなくて苦労することがある | 1.89 | 0.93 | 1.69 | 1.08 | ||

| 6.自分の子育てのやり方はうまくいっていると思う | 3.22 | 0.83 | 3.75 | 0.58 | t=1.87† | |

| 7.自分の子育てのやり方がうまくいっていないと思う | 3.22 | 1.09 | 1.88 | 0.72 | t=-3.73** | |

| 8.子育てによって、子どもの個性や性格は決まると思う | 3.33 | 0.87 | 3.38 | 1.26 | ||

| 9.自分は叱られて育てられたと思う | 3.11 | 1.62 | 2.40 | 1.06 | ||

| 10.自分は誉められて育てられたと思う | 2.56 | 0.88 | 3.31 | 1.20 | t=1.81† | |

| 1~3歳、3~5歳児 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| ペアトレ前 | ペアトレ後 | ||||

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 事前事後の比較 | |

| 理想と現実のギャップ | 9.33 | 4.10 | 6.53 | 2.70 | t=4.23** |

| 抑うつ | 3.88 | 3.06 | 3.00 | 2.60 | 変化なし |

| 子育て困難群 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| ペアトレ前 | ペアトレ後 | ||||

| 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 事前事後の比較 | |

| 理想と現実のギャップ | 9.75 | 3.11 | 8.63 | 3.70 | t=3.21* |

| 抑うつ | 9.55 | 8.63 | 8.33 | 6.44 | 変化なし |

| (1)ペアレント・トレーニングの指導を経験してどのように感じましたか。 | |

|---|---|

| 全体の指揮を担当した場合 | グループ運営をした場合 |

|

進行について 例

|

進行について 例

|

|

その他

|

参加者への言葉かけ 例

|

|

参加者の変化 例

|

|

|

その他

|

|

| (2)指導をするうえで工夫した点、気をつけた点などはどのようなところですか。 | |

| 全体の指揮を担当した場合 | グループ運営をした場合 |

|

参加者への言葉かけ 例

|

参加者への言葉かけ 例

|

|

進行について 例

|

進行について

|

|

現状把握表の書き方 例

|

|

|

その他 例

|

|

| (3)うまくいったと思った点はどのようなところですか。 | |

| 全体の指揮を担当した場合 | グループ運営をした場合 |

|

参加者の変化 例

|

参加者の変化 例

|

|

参加者同士の交流 例 グループの中で参加者同士が互いの思いを聞き、アドバイスをしあっているとき。

|

参加者同士の交流(参加者の変化とも重複する) 例

|

その他 例 保育士同士で役割分担をして助け合った。 |

参加者への言葉かけ 例

|

|

進行について

|

|

| (4)難しかったと思った点はどのようなところですか。 | |

| 全体の指揮を担当した場合 | グループ運営をした場合 |

|

参加者への言葉かけの難しさ 例

|

参加者への言葉かけの難しさ 例

|

|

進行について 例

|

進行について 例

|

|

現状把握表の書き方の指導 例

|

|

|

グループの構成の仕方 例

|

|

| (1)第1回目 導入・現状把握表の書き方 | |

|---|---|

|

参加者の特徴について 例

|

|

|

現状把握表の説明 例

例

|

|

| (2)第2回目 現状把握表の書き方をマスターする | |

|

現状把握表の書き方 例

|

|

|

参加者の変化

|

|

| (3)第3回目 現状把握表をカテゴリーごとに分ける | |

|

現状把握表の書き方 例

|

|

|

参加者の変化 例

|

|

|

参加者同士の交流

|

|

| (4)第4回目 親子の具体的なやりとり(うまくいったやりとり・うまくいかなかったやりとり)への発展 | |

|

参加者の変化 例

|

|

|

参加者の能力差 例

|

|

|

進行の難しさ 例

|

|

| (5)第5回目 まとめ 現状把握表の完成 | |

|

参加者の変化 例

|

|

|

達成感 例

|

|

|

進行の難しさ 例

|

|

| 平均値 | 標準偏差 | 1「全くあて はまらない」 |

2「あまりあて はまらない」 |

3「どちらとも いえない」 |

4「あまりあて はまらない」 |

5「あてはまる」 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A ペアレント・トレーニングの目的について | |||||||

| 1.子どもはみな違う個性を持っていることを理解させること | 4.80 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

| 2.ペアレント・トレーニングの目的は、母親が自分自身の頭で考えながら子育てをする力をつけることであることを理解させること | 4.00 | 1.25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |

| 3.日本的な子育て(あまりほめない)ではなく、「できていることをほめる」子育てを目指すこと | 4.80 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

| B 現状把握表の書き方について | |||||||

| 1.「性格(形容詞)」ではなく、「行動(動詞)」で書くことを指導すること | 4.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |

| 2.具体的な内容で書けるように指導すること | 4.80 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

| 3.「良いところ」を「すぐれたところ」ではなく、「適応的である(なんとかうまくいっている)ところ」として理解させること | 4.60 | 0.70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |

| 4.「良いところ」と「努力しているところ」は「~しない」という表現で書かないことを理解させること | 4.60 | 0.70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |

| 5.まだ行動していなくても「やろうとしている」「やろうと思っている」ならば、「努力している」とすることを理解させること | 4.90 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

| 6.「苦手なところ」は、「できないこと」ではなく、やり方を覚えればできるようになりそうなところであることを理解させること | 4.60 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |

| 7.「困ったところ」は、すぐには直せないところ、年齢的にまだ可能ではないところであることを理解させること | 4.50 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

| 8.「苦手なところ」に挙げてあるものは、常にそうではなく、例外(できている場合)もあることに気付かせること(ex.歯磨きができない→10回に2回程度はできる場合がある) | 4.60 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |

| 9.「苦手なところ」を「努力しているところ」で補っていることに気付かせること | 4.40 | 0.70 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |

| 10.他の人の話を聞いていて、自分もあてはまると思ったら現状把握表に書きくわえてもよいことを教えること | 4.70 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |

| C 参加者同士の話し合いについて | |||||||

| 1.参加者の表情に目を配り、慣れていない段階ではペアでの話し合いをし、慣れてきたら3~5人程度のグループで話し合うようにセッティングすること | 4.50 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |

| 2.他の参加者と比較して深刻度の高い参加者(例えば、参加者自身が精神的に不安定である、子どもの問題が深刻である)がいた場合、対応に配慮すること | 4.70 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |

| 3.参加者同士のコミュニケーションを大切にし、必要以上に指導者が方向性を示さないこと | 4.50 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

引用文献

Cohen IL, Tsiouris JA. (2006). Maternal recurrent mood disorders and high-functioning autism. 36 (8), 1077 – 88.

Dunkel, C., Kerpelman, J. (2006). Possible Selves: Theory, Research, And Applications. Nova Science Pub Inc: New York..

福田恭介・中藤広美(2000).福岡県立大学における発達遅滞児の親訓練プログラムの評価 福岡県立大学紀要,9(1),87-94.

福田恭介・中藤広美・本多潤子・興津真理子(2005).福岡県立大学における発達障害児の親訓練プログラムの評価(2) 福岡県立大学人間社会学部紀要,13(2),35-49.

伊藤信寿・石附智奈美・前岡幸憲(2009).ペアレント・トレーニングの有用性について―様々な指標を用いて効果が明確になった1事例を通して― 人間と科学 県立広島大学保健福祉学部誌,9(1),39-50.

岩坂英巳・楠本伸枝・大西貴子(2003).AD/HD(注意欠陥/多動性障害)を持つ子どもへの親訓練プログラム家族会版の開発と実践―家族による家族のための援助法として― 研究助成論文集,(39), 181-184.

川上ちひろ・辻井正次.(2008).高機能広汎性発達障害を持つ子どもの保護者へのペアレント・トレーニング―日本文化のなかで子育てを楽しくしていく視点から― 精神科治療学,23(10),1181-1186.

近藤望・近藤清美(2009).発達障害児の親グループに対するペアレント・トレーニング 心理臨床・発達支援センター研究,5(1),11-19.

中田洋二郎. (2009). 発達障害と家族支援―家族にとっての障害とは何か― 学研研究社.

野邑健二・金子一史・本城秀次・吉川徹・石川美都里・松岡弥玲・辻井正次. (2010印刷中). 高機能広汎性発達障害児の母親の抑うつについて 小児精神と神経,50(3).

野坂純司・内田一成(2006).個別指導プログラムの作成支援を目的とした親訓練の臨床効果―発達障害児をもつ母親を対象として― 上越教育大学心理教育相談研究,5,1-14.

大隈紘子・免田賢・伊藤啓介.(2001).発達障害の親訓練―ADHDを中心に― こころの科学,99,41-47.

高階美和・内田敦子・犬飼陽子・井上雅彦.(2008).保健センターの親子教室参加者を対象とした発達が気になる子どものペアレント・トレーニング 発達心理臨床研究,14,17-24.

刀根洋子. (2002). 発達障害児の母親のQOLと育児ストレス―健常児の母親との比較― 日本赤十字武蔵野短期大学紀要,15,17-23.