「好きなものを食べて生きていく」ゆめカステラプロジェクトの取り組み

「新ノーマライゼーション」2023年12月号

ゆめカステラプロジェクト 代表

三串伸哉(みくししんや)

ゆめカステラプロジェクトとは

ゆめカステラプロジェクトは2017年1月に医療、介護従事者の勉強会の中で発足しました。「好きな物を食べて生きていく」を理念に、摂食嚥下障害の啓発活動とおいしく食べやすい嚥下食の開発活動を行っています。

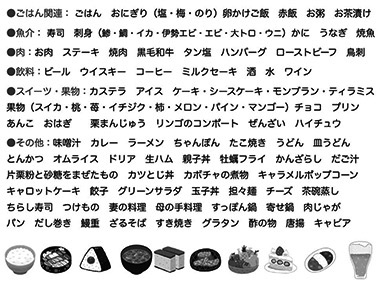

私たちは摂食嚥下障害には社会で取り組む必要があると考えています。理由の1つに摂食嚥下障害の特性があります。私は普段誤嚥性肺炎の患者に関わりますが、病院で肺炎を治療できます。しかし退院後の生活で誤嚥が続いていたり、抵抗力の低下や口腔内の環境が不良であったりすると、再び誤嚥性肺炎を起こします。治療には時間もお金もかかり、肺炎のたびに体力は低下します。とろみ付けや口腔衛生管理、栄養管理などで予防ができる感染症なのにその数が減らないのが現状です。また、食物の窒息で亡くなる人の数は今や交通事故死亡者数よりも多いです。交通事故の死亡者数は年々減っており、車の性能や道路の整備だけではなく、法整備、ドライバーや歩行者の意識の変化など、社会的な動きが要因となっています。同様に普段の生活から本人や周りの人々が摂食嚥下障害を理解し、予防、対策できるようになれば誤嚥性肺炎や窒息も減ると思います。その一方で矛盾するようですが、摂食嚥下障害があってもリスク承知で好きな物を食べる、選ぶ権利があっていいと思います。以前プロジェクトでは「人生の最後に食べたいものは何ですか?」と長崎の街中で聞いてみました。結果は日本人のソウルフードからその人個人の思い入れのある食べ物までさまざまでした(図1)。しかし、看取りの現場での現実はミキサー食、はたまたエンシュアなどの濃厚流動食であったりします。

図1 「人生の最後に食べたいものは何ですか?」長崎の街中で聞いた結果 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

さて、摂食嚥下障害になってしまうと好きなものを食べられないのでしょうか? 誤嚥したって好きなものを食べてもいいのではないでしょうか。北欧のスウェーデンでは高齢や終末期においては口から食べられないのは当たり前で、無理に胃瘻(いろう)や点滴は作らず、食べられるものを食べられるだけ食べて最後を迎えるとされます。その意味では好きなものを食べて最後を迎えられるわけです。翻って日本では自己責任で食物を選ぶことが難しいと感じます。しかし、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の考えを広げると、胃瘻の選択だけでなく、食形態の選択も本人の意思を尊重していいように思います。このようにリスクを承知の上で好きな物を食べたい、自分の食べる物は自分で選べる自由が許容される社会でもあってほしいと思いを込めて啓発活動を行っています。ただし、本人の意思が確認しにくい場合や子どもにおいては自己責任での判断が難しく、家族や親に責任や判断を委ねられると決死の経口摂取を進めるのは難しいかもしれません。そのようないちかばちかではなく、なるべく安全でなるべくおいしいものを食べる考えも正しいと思います。その点では昨今いろいろな企業から摂食嚥下障害に配慮したおいしい商品が開発されていたり、摂食嚥下障害に対応できる飲食店(摂食嚥下関連医療資源マップを参照)も増えてきており、安全とおいしいが両立できる社会になってきていると思います。そしてゆめカステラプロジェクトでもカステラを食べやすく加工した「なめらかすてら」を開発しました(図2)。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図2はウェブには掲載しておりません。

なめらかすてらの開発

2017年に摂食嚥下障害の啓発活動を行いたいと考えた際に、嚥下食の開発活動を並行することで活動を楽しく継続することができると考えました。そして長崎を代表するお菓子であるカステラが摂食嚥下障害患者にとっては食べにくい食品だと教科書や試験問題に指摘されていたことを受け、第1弾開発商品として飲み込みやすいカステラを作ることにしました。医療、介護従事者の集まりで始めた団体なので、患者のニーズへの理解や物性のイメージはあったものの、実際にはどのような手法で加工するのか、もし加工できたとしてもそれをどうやって製品化するのかは見当も付かず、今思えば無謀な挑戦だったと思います。メンバーの管理栄養士を中心に手探りで開発を進めていましたが、幸いにもSNSでつながったパティシエやそのつながりでカステラメーカーとつながることができました。患者に近い専門職がアイデアを出し、製造を得意とするメーカーが協力することで試作品が作られました。試作品はメンバーの所属する介護施設や居宅の高齢者でモニタリングを行い、改良を重ね、発案から1年半の年月を経て完成しました。完成後地域のイベントなどで啓発活動を行う際には「なめらかすてら」の試食をしてもらい、活動に興味を持ってもらうきっかけになりました。また、「なめらかすてら」は第5回スマイルケア食コンクールにおいて農林水産省食料産業局長賞を受賞し、その後そのぎ抹茶味も追加されました。

長崎嚥下食デザートコンテスト

ゆめカステラプロジェクトでは2020年からは長崎嚥下食デザートコンテストを主催しています。管理栄養士や高校・大学生、介護をしている家族などさまざまな方に参加してもらい、今年で4回目の開催となります。毎回テーマを変えながら開催しており、今年のテーマは「〇〇が食べたいデザート」でした。摂食嚥下障害をもつ誰かに届けたい素敵なスイーツが集まりました。応募してもらったレシピはレシピ集にまとめ、無料配布しています。ホームページからもPDFをダウンロードできるようにしており、多くの方においしく食べやすいスイーツを作って食べて楽しんでもらいたいです。

嚥下しやすいシースクリーム

第1回コンテストのグランプリは長崎の定番ケーキであるシースケーキをより嚥下しやすくしたレシピでした。シースケーキは長方形でしっとりしたスポンジの間にカスタードクリーム、スポンジの上に生クリーム、さらに黄桃とパインが乗ったケーキです。昭和30年に老舗洋菓子店梅月堂から「シースクリーム」の名前で生まれ、その後長崎市を中心に長く市民に愛されてきました。現在梅月堂の全面協力のもと、みんなが食べやすくおいしいシースクリームを開発しています。モニタリングや物性検査をすでに終え、2024年にリリース予定です。

最後に

発足から7年が経過し、活動を続ける中で医療介護に関係なくさまざまな職種の人々や学生などとつながり、啓発をしてきました。摂食嚥下障害は誰にでも起こりうる障害であり、みんなが自分事としていつか障害をもった時においしいものが食べられる社会であるように、これからも活動していきたいと思います。

【参考】

ゆめカステラプロジェクト:https://yumecastella.com/

摂食嚥下関連医療資源マップ:https://www.swallowing.link/restaurants