地域で暮らす・支える-地域生活支援拠点等の整備-岐阜県・東濃圏域における地域生活支援拠点等整備の道のり

「新ノーマライゼーション」2023年12月号

社会医療法人聖泉会ホーリークロスセンター センター長

藤木誠(ふじきまこと)

1. 東濃圏域の概要

東濃圏域は岐阜県の南東部に位置する地域で、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市の5つの市から構成される人口約32万人の医療・福祉圏域です。面積は1,562.8km2で、岐阜県全体の14.7%を占め、圏域の端から端まで移動するのに車で2時間以上を要す広大な地域です。高齢化率(31.4~32.9%(令和2年国勢調査))、人口減少率(平成27年~令和7年までの10年間で約9%と推定)はともに全国平均を上回っており、地域の活性化や若者の定住促進が地域の大きな課題となっています。圏域内に住む障がい者は、身体障害者手帳保持者13,677人、療育手帳所持者3,468人、精神障害者保健福祉手帳所持者3,198人です(令和4年3月末)。圏域内の社会資源は市による偏りが大きく、自前で包括的な支援を提供できる体制が整っている市が1か所もないことから、市を超えて圏域全体でカバーし合うことが当たり前となっています。そのため地域生活支援拠点等の整備に際して、圏域全体での面的整備とすることはすぐに決定しました。

2. 地域生活支援拠点等整備の道のり

(1)協議のはじまり

東濃圏域各市は、障害者自立支援法が施行された平成18年度より5市合同で、圏域内の社会福祉法人や医療法人が運営する6つの相談支援事業所(筆者が所属する事業所を含む、以下「委託相談支援事業所」という)に業務委託し、障害者相談支援事業を運営しています。

平成24年、障害者自立支援法等の改正法の一部施行に伴い、平成27年4月から障害福祉サービスの利用者全員に計画相談支援を実施することとなりましたが、東濃圏域では行政と委託相談支援事業所が協議を重ね、「すべてのひとに相談支援を」を合言葉にさまざまな取り組みを実施し、平成26年度中にほぼ100%のサービス利用者に計画相談支援を導入することができました。この経験は、行政と委託相談支援事業所をはじめとする地域関係者の組織化を促進し、以後の障がい福祉体制の構築における「協議・協働の文化」を醸成する基盤となりました。

同年、各市は第4期障害福祉計画の策定に際して、平成29年度末までに地域生活支援拠点等を整備することを基本方針としました(その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和3年度末まで延期)が、具体的な整備方法について行政と委託相談支援事業所が協議を重ねる中で、地域生活支援拠点等は一旦整備すればそれでいいというものではなく、継続的な議論が必要であることから、整備とその後の運営を推進するエンジン役を担う基幹相談支援センターを地域生活支援拠点等の整備に先駆けて立ち上げることとなりました。

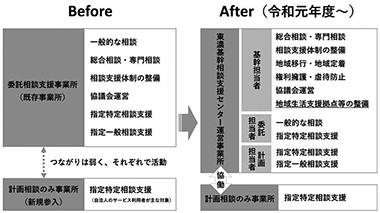

(2)東濃基幹相談支援センターの整備

委託相談支援事業所は、それまで自主的に相談支援専門員の育成のための研修や自立支援協議会の運営支援など、基幹相談支援センターの役割を一部担っていました。東濃5市はこれを評価し、それらの機能に「地域生活支援拠点等の整備の支援」を加えて、基幹相談支援センター業務としてあらためて位置づけ、従来の市町村相談支援事業に上乗せする形で、委託相談支援事業所に業務を委託し、平成31年4月、東濃基幹相談支援センターが立ち上がりました。これにより図のような構造改革が行われ、重層的な障がい者相談支援体制が構築されるとともに、地域生活支援拠点等の整備を含む地域づくりに向けた協議を行うプラットフォームができました。東濃基幹相談支援センターの立ち上げ以来、月1回、委託相談支援事業所と5市の福祉課とで「東濃基幹相談支援センター運営会議」を実施し、その中で地域生活支援拠点等の整備について協議を行うこととなりました。

図 障害者相談支援構造改革:機能分化と重層化 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(3)緊急時対応事業の整備

〇“実効性のある”地域生活支援拠点等の整備

東濃基幹相談支援センター運営会議において、筆者らはまず整備に際して「何を大切にするか(value)」を検討しました。そこで合意されたのが「実効性のあるものをつくる」ということでした。要綱などの形だけを整えて、「整備済」とするのではなく、実質的に障がい者とその家族、支援関係者等にとって役に立つものとすること、この考え方は現在に至るまで筆者らが地域生活支援拠点等を整備する上での立脚点となっています。

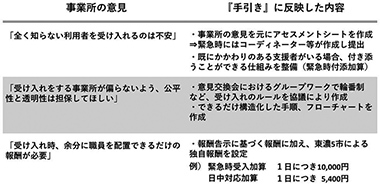

〇緊急時対応事業の手引きの作成

上記を踏まえて、東濃圏域では各市が第4期障害福祉計画の策定に際して行った障がい者を対象としたアンケートにおいて、「親亡き後」を心配する声が多数上がっていたこと、地域の相談支援専門員や行政職員が緊急事態の発生時、受け入れ事業所探しに苦慮していたこと、そしてその頻度が確実に増えてきていたことを主な理由として、緊急時受け入れ体制の整備から着手することを決定しました。その後、複数回にわたって受け入れ事業所との意見交換会を実施し、そこで出された意見を参考に『緊急時対応事業の手引き』を作成しました。表に、受け入れ事業所から出された意見と、それを反映した手引きの内容(≒東濃圏域地域生活支援拠点の特色)をまとめました。さまざまな意見が出される中で、不安の声も多くあがりましたが、「緊急時に協力するのは福祉事業所としての責務だと思っている」といった頼もしい声も聞かれる等、前向きな協議が行われました。

表 受け入れ事業所の意見を踏まえて「手引き」に反映した内容 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

〇運用の開始

こうして出来上がった手引きを中核として、令和4年3月には要綱が完成し、いよいよ運用を開始することとなりました。筆者らとしては実際にどれだけの事業所に登録してもらえるのか不安を抱えながらの運用開始ではありましたが、順調に各事業所の登録は進み、令和5年9月末現在、圏域内のほとんどの短期入所事業所を含む31事業所が登録済みとなっています。また現在までに3件の事例が本事業の適用となり、いずれも手引きに沿ってスムーズに受け入れをすることができました。中にはそれまでほぼ引きこもり状態であった方が、緊急受け入れを機に他のサービスにつながり生活の質が向上した事例や、ご家族から「こんなにもいろいろな機関の方が協力して対応してもらえると思いませんでした」というお声をいただいたこともありました。

(4)今後のビジョンと課題

現在、東濃圏域では東濃基幹相談支援センター運営会議にて緊急時対応事業の検証・改善を実施するとともに、他の4つの機能(相談、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)についてどのように整備を進めていくか検討しており、今年度末までにそれらを一つの概念図にまとめること、そして来年度にはそれを用いて障がい者とその家族、関係者と地域生活支援拠点等を周知し、ビジョンを共有することを目標としています。

近年、東濃圏域の障がい福祉は良くも悪くも行政と委託相談支援事業所が中心となってさまざまな体制整備を行ってきました。しかし地域生活支援拠点等を整備するためには障がい当事者・家族の声を元にすることはもちろん、実際にサービスを提供する障害福祉サービス事業所をはじめとする支援関係者との協議・協働が欠かせません。近い未来に必ず訪れる障がい者及び介護者の高齢化、年々深刻となる福祉人材不足…、地域生活支援拠点等の整備はこれらに対応するための直接的な手段であると同時に、それを通して、人と人、人と地域がつながるきっかけにもなると考えられます。地域の重大な課題に対して、当事者を中心に地域全体で取り組むことができる仕組みをつくることが、本当の意味で“実効性のある”地域生活支援拠点等の整備であると捉え、今後も取り組みを継続していきます。