伊勢原市における自立支援協議会と共同した障がい児支援~こども支援部会の活動

「新ノーマライゼーション」2024年2月号

NPO法人リオフィールド 伊勢原市児童発達支援センターおおきな樹 施設長

小木淳一(おぎじゅんいち)

1. 自立支援協議会と共同した活動の経緯

2005年より、伊勢原市高森において障がいのある子どもの放課後支援としてめだかくらぶを開所しました。当初市内には、障がいのある子どもの放課後支援を行っている事業所は4か所ほどしかありませんでした。

当法人で障がい児の支援を行うきっかけとなったのは、当時相談支援事業を行っており相談の中で保護者が「障がいのある子は、学童保育を利用することもできず、学校が終わったら自宅に帰るしかなく他の子と交流などをする機会がない」という相談があり、私たちも地域を調べると障がいのある子どもの放課後支援を提供している資源の少なさを実感し、当法人として地域で困っている子どもたちを助けたいという想いから放課後支援の事業所を開所しました。

開所直後から多くの利用希望があり、想定しているよりも早く利用定員を満たし、あらためてニーズが大きいサービスであると実感しました。児童の支援を通じて感じたことは保護者の休息の側面もありましたが、何よりも子どもたちがさまざまな友達、支援者と関わり経験することで大きく成長し変わっていくことでした。

2. 児童を取り巻く福祉制度

当法人が障がい児支援を始めた頃は、時代は障害福祉サービスにおいて大きな変革期を迎えており、措置制度から契約制度へと変わり私たちの放課後支援も児童デイサービス2型でスタートしましたが、制度存続の危機もあり、市町村事業である日中一時支援事業所としてサービスの継続を図りました。その後平成24年から児童発達支援、放課後等デイサービスの制度が確立され、多くの事業所が参入することとなりました。私たちも平成27年9月に日中一時支援事業所から放課後等デイサービスに移行しました。放課後支援を継続する中で、当法人も長年子どもの支援に関わっており、幼少期の療育支援の大切さを実感しておりましたので、伊勢原市で児童発達支援センターの運営についての公募があり、選考の結果委託を受けることとなり、「伊勢原市児童発達支援センターおおきな樹」を開所しました。伊勢原市には、今まで児童発達支援センターが市内にはなく、対象児童は他市のセンターを利用することが続いていましたが、住んでいる地域で児童発達支援センターを利用することができるようになりました。

3. 自立支援協議会で行っていること

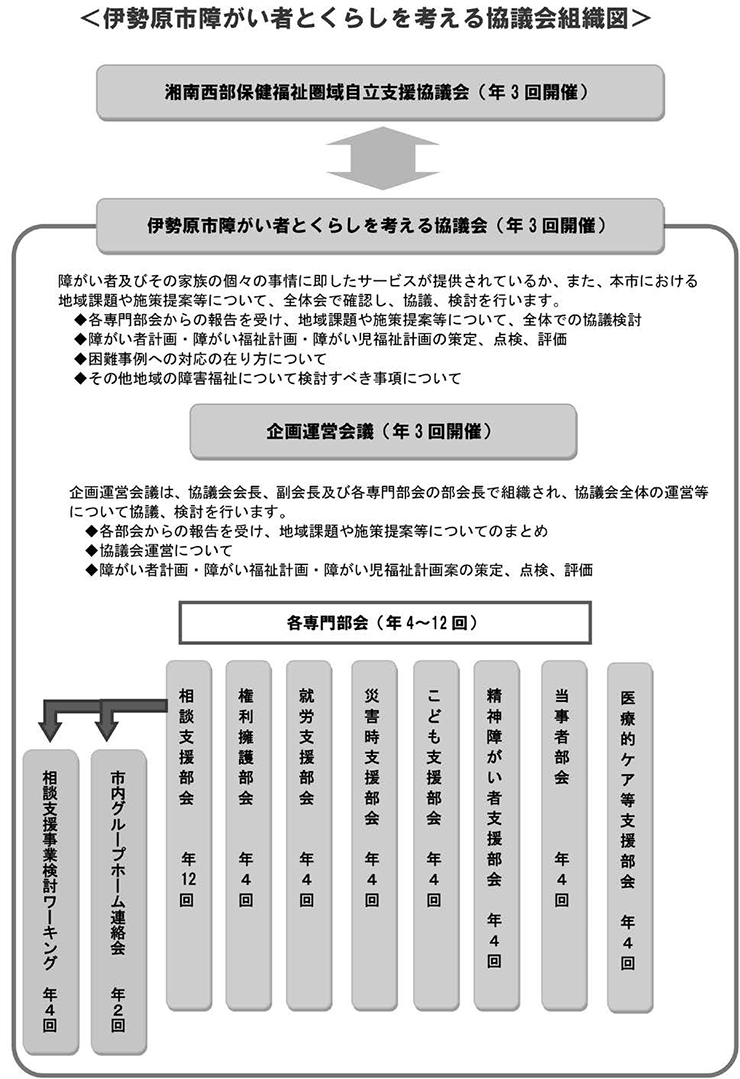

伊勢原市においては、平成20年3月より「伊勢原市障害者自立支援協議会」として設置されました。平成26年度には協議会の名称を「伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会」と改め、現在1.相談支援2.当事者3.医療的ケア等支援4.権利擁護5.就労支援6.精神障がい者支援7.災害時支援8.こども支援の8つの専門部会で障がい福祉に関する協議等を行っています。

当法人では、平成30年度よりこども支援部会の部会長の任命を受けました。令和元年10月1日より児童発達支援センターの委託後、事務局としてこども支援部会の運営を行っています。こども支援部会では、障がいや発達に不安がある子どもがその子らしく健やかに育ち、保護者が安心して子育てができる地域づくりについて検討を行っています。伊勢原市は人口約10万人で市内には、現在(令和6年1月1日現在)利用できる福祉サービスとして児童発達支援が13か所、放課後等デイサービスが15か所あります。部会は年5回開催し、勉強会、情報交換会、事業所見学ツアー、事例検討会などを行っています。

図 伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会組織図 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

勉強会では、伊勢原市こども家庭相談課による「伊勢原市の療育の流れについて」や放課後ネットかながわと共催で神奈川県障害サービス課職員を講師に「障がいのある子を取り巻く情勢」等を開催し、地域の事業所に対し制度や情勢について勉強する機会を定期的に設けています。情報交換会では、「防災危機管理として」をテーマとし、各事業所における防災危機管理の現状について情報共有を行いました。災害時にどのようなことが必要なのか東日本大震災直後の1週間をイメージしたグループワークを行うとともに実際に被災した職員の体験談を聞き、防災危機管理について情報共有と交換等を行いました。事業所見学ツアーは、市内児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、就労A型、B型、生活介護事業所等を相談支援事業所と共に毎年2、3か所ずつ見学し、普段なかなか他事業所を訪問する機会が少ない事業所職員にとって新たな発見ができる場として企画しています。事例検討会は、放課後等デイサービスの事業所より利用者のケースを提供してもらいグループに分かれ事例検討を行いました。事例に対し、ストレングスをさまざまな視点より出しあい改善提案を事例提供者へフィードバックし地域の支援力の向上を目指しています。地域の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、行政など関係機関と事例を通した検討を行うことで地域にある社会資源の再確認や新しい情報の取得や地域課題を共有しています。

新型コロナウイルス感染拡大もあり、令和2年度は、対面での会議が困難となり途中からZoomへ移行しましたが、試行錯誤し開催したことで地域の事業所との連携を継続することができました。コロナ禍においては、児童自身や、家庭でどのような影響があったのか情報交換する中で、児童においては「学校に行けない、友達に会えない、外出できないなどの自粛によるストレスは一定程度あったとは思うが、勉強や決められたスケジュールから解放されて保護者と過ごす時間も増えたことのプラス面もあったのではないか」、家庭では「DVやうつ、家庭崩壊など、もともとあった家庭の問題点が浮き彫りになって表面化したケースがみられた」や支援でうまくいった事例などを継続的に情報交換することで、感染拡大期においても児童、保護者支援を継続し乗り切ることができました。

こども支援部会は、通所事業所の職員だけではなく相談支援事業所職員や関係行政機関の参加があり、非常に多くの関係者の情報交換の場となっています。参加している事業所の職員からは「さまざまな勉強会が開催され、行政、地域の事業所と連携ができていることがより良い療育に繋がっているのではないかと思う」「この部会に出席して療育の大切さを再認識した」という感想や「保護者支援に当てる時間が少なく、伝えきれないこともあり悩んでいる」という現場での悩みなどを地域で共に考える場となっています。

4. 今後の課題として

伊勢原市には運営母体も含め多種多様の支援形態の事業所が増えてきて、療育支援内容の共有や運営方針などを共有する難しさや障害福祉サービス以外の児童に関わる民間関係機関との地域連携、福祉人材不足、療育支援内容のスキルアップ等の課題がありますが、自立支援協議会を交えながら事業所や関係機関と共にさまざまなアイデアを出しあい地域で暮らす子どもたちの笑顔を守っていきたいと思います。