インターネットにおける障害児者のきょうだい支援の可能性

「新ノーマライゼーション」2024年4月号

Sibkotoシブコト│障害者のきょうだい(兄弟姉妹)のためのサイト 共同運営者

松本理沙(まつもとりさ)

団体(サイト)を立ち上げた経緯

本稿では、障害児者の兄弟姉妹のことを、平仮名で「きょうだい」または「きょうだい児」と表現します。「Sibkotoシブコト│障害者のきょうだい(兄弟姉妹)のためのサイト」(以下「Sibkoto」)は、きょうだいがひとりではないことを知るためのツールになることを目指し、2018年に立ち上げました(図1)。Sibkotoの名称には、英語で兄弟姉妹を意味する「Sibling(シブリング)」と「コト(事・言葉)」を合わせて、「きょうだいのコトをきょうだいのコトバで語ろう」という共同運営者の思いが込められています。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図1はウェブには掲載しておりません。

自分が幼い頃から、あるいは兄弟姉妹の障害特性を意識し始めた時から、兄弟姉妹を見守り、生活課題のサポートをしてきたきょうだいがいます。また、親から過大な期待を受け過ぎたり、心理的虐待やネグレクトを経験し、自分の生き方に不安や迷いを感じてしまったり、生きづらさを感じてしまうきょうだいも少なくありません。

きょうだいの特有の悩みには、家族関係、進学、就職、恋愛、結婚、出産、将来設計等が挙げられますが、障害のある兄弟姉妹と親の影に隠れて見過ごされる傾向にあります。匿名性の高い既存のSNSの中でも、きょうだいの投稿に対し、障害者やその親、支援者の立場の方から、きょうだいに対する否定的な意見を表明されたり、時に攻撃される状況を目の当たりにし、心を痛めていました。2018年当時は、現在よりもきょうだいに関する認知度が低く、きょうだいが安心して自分の体験や気持ちを投稿できる場の必要性を感じてきました。

私は2009年から、きょうだい支援団体(ピアサポートグループである「きょうだい会」含む)の運営にも携わってきました。きょうだい同士が交流できる場づくりをしていく中で、直接面と向かっては話しにくいけれど、匿名性が保たれるインターネット上であれば本音で話しやすかったり、聞きやすいことがあるのではないか、と感じた場面が多々ありました。また、既存のSNSの投稿を拝見し、きょうだい会の活動を誤解している投稿や、きょうだい会の情報が行き届いていないと考えられる投稿にも出会ったことから、きょうだい会の活動を知ってもらい、イベント情報を集約する必要性を感じたこともありました。

そこで、会員を原則きょうだい限定とした、きょうだいにとって必要な情報が得られる、きょうだいのためのウェブサイトであるSibkotoの立ち上げに関わりました。現在は、本稿筆者の松本の他、本誌にも寄稿されている藤木和子さん、白井俊行さんの3名を共同運営者として、Sibkotoを運用しています。先述の経緯はあくまでも私個人の思いです。他の共同運営者の皆様も、それぞれに思いを持っておられます。

目指していること

Sibkotoは、きょうだいにスポットライトを当てて、きょうだいのリアルな体験や声を集め、きょうだい同士がつながり、きょうだいが自分らしく生きていくためのヒントになる情報を蓄積したアーカイブのようなウェブサイトを目指してきました。設立から約6年が経過した2024年3月現在、会員登録者数は2,000名を越えました。

きょうだいが何に対して悩み、どのような不安を持っているのかが浮き彫りになることで、効果的な解決やサポートの糸口がつかめること、自分ひとりで悩まずに自分とよく似た境遇の人同士でつながりを持つこと、そして、自分の体験がこれからのきょうだいの未来像を描く際の参考になることを期待しています。

主な活動内容と特色のある取り組み

Sibkotoは、会員の皆様が投稿してくださっているものと、「Sibkoto編集部」として共同運営者が発信しているものの大きく2つに分けられます。設立当初から現在まで、運用方法は会員のニーズを踏まえて試行錯誤しています。本稿の内容は2024年3月現在のものであり、今後変更される可能性があることを申し添えておきます。

会員制のウェブサイトですが、基本的には、「1.投稿」のうち、会員の意向で「会員のみ」公開に設定された投稿・コメント以外は、どなたでもご覧いただくことができます。

1.投稿

会員の方は、投稿ができます。投稿では、「タイトル」「本文」を入力し、「公開範囲」と「投稿内容のカテゴリ」を選択していただきます。1回の投稿につき、タイトルは最大250字程度、本文は最大30,000字程度まで入力可能です。公開範囲は「すべて公開」と「会員のみ」から選択できます。

投稿には、コメントとリアクション(いいね)ができます。コメントも投稿と同様に、公開範囲を選択することができます。

投稿内容のカテゴリは、「#恋愛・結婚・出産・育児」「#学校生活・進学・就職」「#ケア・福祉制度」「#家族関係・親なき後」「#きょうだい会・イベント」「#感想・レビュー」「#その他」の7種類があり、該当するものを1つ以上選択していただく仕様にしています。カテゴリを作成することで、会員の方が関心のある投稿に、よりアクセスしやすくなるように工夫しています。

「最新の投稿」「よく読まれている投稿」の他、タグ付きの投稿の中でも特にアクセス数が多い「恋愛・結婚・出産・育児に関する投稿」と「家族関係・親なき後に関する投稿」の一覧は、より分かりやすいようにトップページに配置しています。

Sibkoto編集部のアカウントで、会員を対象に配信したメールマガジンや、特集記事へのコメント集約のための投稿を行うこともあります。

2.イベント情報

会員のうち、きょうだい支援団体(きょうだい会含む)運営者の方は、「会運営者」のアカウントをお持ちいただけます。このアカウントをお持ちの方は、イベントの登録を申請していただくことができます。登録の際、イベント名、イベント説明、開催日、主催者名、都道府県、タグ(3つまで)を設定していただきます。運営者の方からは、Sibkotoに掲載されたことで参加者が増えたとの嬉しいお声をいただくことがあります。一方で、既存のSNSで参加者が定員まで埋まるからと登録を辞退される方等もおられ、一つのウェブサイトに情報を集約することの難しさも感じています。

3.特集記事

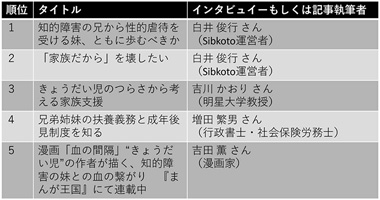

2024年3月現在、66記事を公開しています。記事の内容は、きょうだいやきょうだい支援団体運営者の体験や思い、専門家のインタビュー等、多様です(図2)。他にも、恋愛・結婚や遺伝カウンセリング等をテーマにした記事がよく読まれています。

図2 特集記事のアクセス総数の上位5位(2024年3月現在) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

4.概要「きょうだい児とは」

きょうだいが抱える傾向にある特有の悩みと、周囲の人たちのきょうだいとの付き合い方のヒントをまとめています。中高生のきょうだいに読んでもらうことを想定したページも公開しています。

5.各地のきょうだい支援

都道府県ごとに、各地のきょうだい支援団体を掲載しています。団体の説明、ホームページとSNSを紹介しています。文面は、団体の運営者の方に作成していただいています。

6.支援・相談先一覧

「障害年金・共済」「暴力」「自殺対策」「女性」「子ども」「精神障害」「きょうだい専用」に分けて、支援団体や情報のウェブサイトを掲載しています。

7.シブコトライブラリ

きょうだいや障害等にまつわる映像作品、書籍などを紹介しています。現在も販売中の商品はAmazonのページをリンクしています。会員の方よりご提案をいただき、掲載を追加することもあります。

活動の広がり、力を入れていること

2022年度のSMBC日興証券株式会社様のプロボノワーク制度、2023年度の公益財団法人キリン福祉財団様の「キリン・福祉のちから開拓事業」の助成によるお力添えがあり、活動の幅を広げることができました。

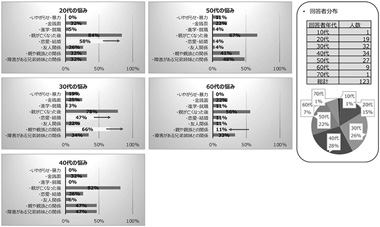

日興証券様のプロボノワークでは、概要「きょうだい児とは」や「支援・相談先一覧」ページの増設、特集記事の作成サポート等の他、2022年9月に会員対象のアンケート調査を実施できました。調査では、1,553名(当時の会員数)のうち123名の方から回答が得られました。紙面の都合上、本稿では結果の一部分のみご紹介します。

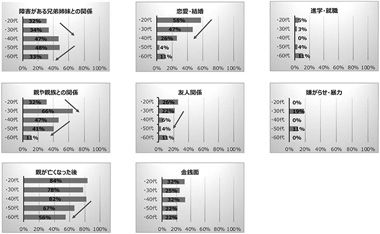

回答者が抱える悩みを年代別に見ると、特に20~30代の方は、「恋愛・結婚」「親や親族との関係」に悩まれている方が比較的多いことが分かりました(図3)。テーマ別に見ると、「恋愛・結婚」「友人関係」は、20代をピークに40代以降低下傾向にあります。「障害がある兄弟姉妹との関係」「親や親族との関係」は、主に30~50代の割合が高く、親世代の高齢化に伴い問題が顕在化してくることが示されています。「親が亡くなった後」は、50代以降低下傾向にあり、親が実際に亡くなる時期までは、解決が難しいものであることが推察されます(図4)。このアンケート結果を元に、投稿のトップページの配置を変更しました。

図3 会員が抱える悩み:年代別(2022年9月実施アンケート調査結果) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

図4 会員が抱える悩み:テーマ別(2022年9月実施アンケート調査結果) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

キリン福祉財団様からは、障害児のきょうだい・ヤングケアラーのための子ども向け特設サイトの制作に関する助成をいただきました。2024年1月以降、中高生向けの記事を随時公開しています。大人になったきょうだいの方が中高生に向けて話してくださったインタビューの記事も、随時公開予定です。

記事の公開を記念して、Sibkoto主催で初めてのシンポジウムを開催することもできました(図5)。

※掲載者注:写真の著作権等の関係で図5はウェブには掲載しておりません。

今後の展開

Sibkotoの運用は、現在は共同運営者の3名で行っています。しかし、Sibkotoは共同運営者だけでつくり上げるものではなく、会員の皆様や、きょうだいに理解のある協力者の皆様による投稿や特集記事等のお力添えによって「育つ」ウェブサイトだと考えています。きょうだいが直面する課題、考え方、思いは、個々の背景により共通する部分と異なる部分があります。きょうだいの姿は多様であることを、きょうだいや周囲の方に知ってもらいたいです。

ありがたいことに、近年では、国や自治体のヤングケアラーに関するウェブサイトや支援マニュアル等で、Sibkotoをご紹介いただく機会が増えました。より多くの方にSibkotoを知っていただき、必要とされている方に情報が届けられるように、これからも自分にできることを取り組んでいきたいと思います。