地域で暮らす・支える-地域生活支援拠点等の整備-東大和市における地域生活支援拠点「うぃずねっとi(アイ)」の取り組み

「新ノーマライゼーション」2024年4月号

東大和市地域福祉部障害福祉課

小川則之(おがわのりゆき)

東大和市の紹介

東大和市は、東京都多摩地域の北部、北は埼玉県所沢市と接する面積13.42km2、人口84,920人(令和5年4月1日現在)、東京都の中では比較的小規模な市です。市の北部狭山丘陵には東京の水がめ村山貯水池(多摩湖)があり、緑豊かな環境に恵まれたベッドタウンとして発展してきましたが、人口は平成28年をピークに減少傾向にあります。障害者数は4,441人、知的障害、精神障害の方は増加傾向にあります。

1. 地域生活支援拠点等整備の取り組み

令和2年度からの整備を目指して、平成30年度に地域生活支援拠点等整備検討会議を設置し、平成31年3月に「地域生活支援拠点等の整備に関する基本方針」を策定しました。さらにその後、実務者レベルの地域生活支援拠点等整備検討プロジェクトで機能充実と具体的な事業を検討しました。

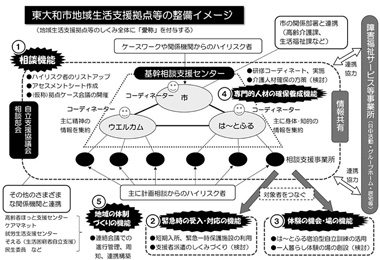

整備の方針として掲げたのが以下の点です。1.人口約8万5千人の小さなまちで、サービス事業者や障害当事者同士が顔と顔の見える関係であるという「東大和らしさ」を生かそう2.総合福祉センターは~とふる(平成28年に整備。主に身体・知的障害者支援の拠点)、地域生活支援センターウエルカム(精神障害者を対象とした地域活動支援センター)、市の障害福祉課が拠点の核となり、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所がそれぞれの機能を生かして支援する3.基幹相談支援センターも合わせて整備する。

当市では従前から、地域自立支援協議会(以下、協議会という)が活発に活動しており、この検討会議と検討プロジェクトの旗振りをしたのが、協議会発足当初から会長を務めた海老原宏美さん(最重度障害者で自立生活。東大和障害福祉ネットワークを組織。NHKのバリバラ等にも出演し、障害者の自立生活について発信を続けた。残念ながら令和3年12月に急逝された)でした。協議会は、地域生活支援拠点を支える重要な柱となっています。

2. 「うぃずねっとi(アイ)」と5つの機能

地域生活支援拠点について親しみを持ってもらえるよう、愛称を公募しました。「うぃずねっとi」は、障害のある人を、さまざまな関係機関が連携・協力して一緒に地域で支え(with)、5つの機能でもれなく支援する網のようなしくみ(net)を構築する。そして、障害の有無にかかわらず共に包み、支え合う社会(i=インクルーシブ)を目指すという思いが込められています。

(1)相談機能

5つの機能のうち最も重要な機能と位置づけているのが相談機能です。「親亡き後」を見すえて、身近な者からの支援が見込めない方等を支援対象者としてあらかじめリストアップし、緊急の事態に備えたサービスのコーディネートや相談支援を行います。障害福祉サービスを利用している方は計画相談事業所が、サービス未利用の方は市のケースワーカーがリストアップし、3か所に配置した拠点コーディネーターの会議(毎月1回開催)で登録を検討、登録者には計画相談事業所と担当の拠点コーディネーターが連携して支援を行います。拠点コーディネーター会議の内容は、毎月開催される協議会相談部会(相談支援事業所連絡会)で報告・情報共有しています。相談機能では、相談部会との連携がカギとなっています。

現在、支援対象登録者は29名。

<支援の事例>90代の父と50代の重度知的障害で何もサービスを利用していない方。父の体力低下で介護が困難となり登録。父のケアマネージャーや医療機関(支援の途中で本人の糖尿病が発覚した)等と連携して、緊急一時保護を利用しながら、父がほどなくして亡くなりましたが、ご本人は通所を開始、グループホームに入居して地域で安定した生活を送れるようになりました。

(2)緊急時の受け入れ・対応の機能

整備検討プロジェクトでの議論で、施設に保護するまでには至らないが、一時的に預かったり、支援者が赴くことで、「本当の緊急時」に陥ることを防げるのではないか、普段から関係性のある事業所が通常業務以外でボランティア的に支援をしているという実態もあるのではないかとの声があがりました。

これらを踏まえてつくられたしくみが令和3年度から始まった「緊急時よりそい支援事業」です。緊急時に障害のある方からSOSが出た場合、本人と関係性のある事業所が支援に入り、緊急事態の深刻化を防ぐというものです。あらかじめ事業者登録をして、通所系施設やグループホームなら施設活用型、居宅介護や相談支援なら支援者派遣型といった支援を行います。現在43事業所が登録をしています。夜間に通所施設利用者から施設職員にSOSが出て救急搬送に対応するなどのほか、ちょうどコロナ禍と重なったことで、コロナ感染で外出できない方の買い物支援や通所先が閉鎖された方の日中支援等にも活用されています。

(3)体験の機会・場の機能

令和4年度から「自立体験とびたち支援事業」が始まりました。将来一人暮らしやグループホームでの生活を望む方が、アパート型の居室で自立生活に備えた体験や訓練ができる事業です。

自立生活をイメージするための体験をして自立に向けた課題を整理するコース(ホップ)と近い将来の自立を目指して日常生活の訓練をするコース(ステップ)があり、「受入コーディネーター」が支援プログラムの作成、利用期間中の相談、利用後の自立生活に向けた支援等を行うところが特徴です。現在の登録者は17名。精神障害で家族からの自立を望む方が多く、体験を経て一人暮らしやグループホームでの生活を始めた方もいます。

(4)専門的人材の確保・養成の機能

整備検討プロジェクトで、現に不足する障害福祉サービス等事業の人材確保・養成が喫緊の課題であるとの意見があがりました。そこで知的障害者移動支援従業者養成研修、重度訪問介護従業者養成研修、たん吸引等医療的ケア支援者養成研修、知的障害者グループホーム支援者養成研修を実施しました。これは主に市の拠点コーディネーターが担います。令和5年度から通所系事業所職員スキルアップ研修も行っています。

(5)地域の体制づくりの機能

協議会委員に障害福祉以外の関係機関(地域包括支援センター、生活困窮者自立支援事業者、権利擁護機関等)が加わった「地域生活支援拠点連絡会議」を年1回開催し、拠点事業の検証、事例の共有、機能充実に向けた協議を行っています。会議のキーワードは「連携」。特に障害福祉以外の関係機関との連携を強めて、支援の輪を広げることを目的としています。

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

3. 今後の展望と課題

「うぃずねっとi」が始まって4年、拠点に登録したことで介護者が倒れたりした時に迅速に対応できたという例が多くある一方、課題も出されています。

整備検討プロジェクトは、令和3年度末に活動報告で13項目の今後の課題を掲げています(以下、例示)。

○よりそい支援事業の拡充

緊急時よりそい支援事業は、緊急時に速やかな支援を行うことで有効な制度となっている。しかし緊急時以外でも制度の狭間になるような支援を事業所が行っている。よりそい支援の拡充を検討し、緊急事態を未然に防ぐ取り組みにつなげたい。

○地域移行、自立生活啓発事業

施設入所者、在宅で家族と同居している者やその家族を対象とした、グループホームや一人暮らしの生活がイメージできるビデオやパンフレット等を作成し、自立生活に向けた意識啓発、意欲の醸成を図る。

今後、これらの課題に取り組みながら、さらなる拠点機能の充実を図りたいと考えています。