“意思に反した”異性介助問題について

「新ノーマライゼーション」2024年7月号

筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト女性ネットワーク

吉成亜実(よしなりあみ)

筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクトとは

筋ジストロフィー病棟(筋ジス病棟)は全国26病院にあり、約2,000人の筋ジストロフィーを主とする神経筋疾患(脊髄性筋萎縮症やALSなど)の方が入所している長期療養病棟です。幼少期から終末まで、何十年という入院生活を余儀なくされている患者さんも少なくありません。

そのような状況にある筋ジス病棟を「体制」として地域に開かれたものにするため、筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト(筋ジスプロジェクト)は2019年に発足しました。オンライン交流会やセミナーを通した入院患者さんとの繋がりづくり、筋ジス病棟からの地域移行の促進・支援活動、入院患者さんの処遇改善を目的としたロビーイングなどの活動をしています。

筋ジスプロジェクトは、団体ではなくネットワークとして、ゆるく繋がり活動するものです。ネットワークの参加者は、全国のCIL(自立生活センター)を含む障害者団体を中心とした障害当事者や支援者、筋ジス病棟に入院中の方のほか、研究者、ジャーナリスト、医療関係者、法曹関係者などさまざまな方がいます。メンバーが登録するメーリングリストの参加者は現在220名(※2024年6月時点)です。

活動を始めて5年目となる現在は、先ほど述べた「オンライン交流会」、女性患者や地域で暮らす女性の障害者が集まりピア活動を行う「女性ネットワーク」、参加者が集まって定期的に活動報告をする「全体会議」の活動をメインで行っています。今回は、女性ネットワークでの活動を中心に紹介させていただきます。

“意思に反した”異性介助問題

筋ジスプロジェクト女性ネットワークでは、女性患者・地域で暮らす女性の障害者が毎月Zoomで集まり、交流や意見交換などをしています。そこでは筋ジス病棟や地域で暮らす女性ならではの困難さや課題について話されることが多く、私たちはその中で「異性介助」という一つの大きな課題があることに気付きました。

異性介助とは、排せつや入浴を含めた介助の場面で、異性から介助を受けることをいいます。本人が避けたいのであれば可能な限り避けられることが理想ですが、完全同性介助の実現にはまだ至っていないのが現状です。地域での生活場面では、少しずつ配慮がなされてきています。しかし、筋ジス病棟をはじめとする施設などでは未だ異性介助が当たり前のこととして行われています。患者さんや入院経験者から「異性介助は嫌だけど、嫌だと言えない」「異性介助を受ける中で性被害を受けたことがある」という話も耳にする中で、このことはどうにかしなければいけない課題であることを認識しました。

そこでまず私たちが行ったのは、当事者たちの実態を知るためのアンケート調査です。筋ジスプロジェクトでは、これまで2つのアンケートを行いました。1つは筋ジス病棟全体の実態を調査した「病棟実態調査アンケート」(2019-2020)、もう1つは女性ネットワークが行った「異性介助に関するアンケート」(2022)です。紙幅の都合上、アンケート結果を詳細に報告することはかないませんが、これらの調査からは「筋ジス病棟だけでなく、学校や短期入所施設などでも異性介助は行われていること」「嫌と言えずにいる人がいること」「女性の障害者だけでなく、男性の障害者も嫌だと感じている人がいること」「異性・同性どちらでも気にならない人もいること」などがわかりました。女性の障害者は特に社会的に弱い立場に置かれることが多く、障害があることによる複合的な差別や性被害に遭いやすい状況があります。また、アンケート結果からもわかるように、「どちらでもよい」と感じている人もいることから、私たちは「“意思に反した”異性介助は避けるべき」だと考えていくこととしました。

厚生労働省での意見交換とロビーイング活動、その成果

筋ジス病棟は厚生労働省の所管です。異性介助をはじめとする諸問題を改善するには、厚労省に現状や改善要望を伝えていくことが必要だと考えています。そうしたことから、これまでおよそ年1回のペースで4回ほど厚労省担当部署との意見交換の場を設けてきました。そこでは毎回、「筋ジス病棟からの地域移行(退院)」「意思に反した異性介助」「コロナ禍での外出及び面会制限」など、プロジェクトメンバーからあがったテーマをメインに取り上げて意見交換をしています。

現在、女性ネットワークが主として取り組んでいる課題は「異性介助」についてです。私たちは意見交換の場で、アンケートから得られた実情や筋ジス病棟入院経験者の実体験、現場の状況に基づいた要望・意見を伝えました。具体的な要望内容としては、「同性介助実施状況の実態調査」「病棟職員の虐待防止研修に障害女性を参画させること」「同性介助を含む患者のQOL向上のため院内での重度訪問介護利用拡大」などです。また、要望以外の意見としては「意思に反した異性介助は心理的虐待にあたるが、“性的虐待”にもあたりうること」「現場の人員不足が改善されない限り、異性介助問題を含めた患者の生活の質を上げることは難しいこと」といったことを伝えました。

これらの意見交換会と並行し、国会議員へのロビーイング活動も行いながら、異性介助についての問題提起を進めました。その後も継続して、厚労省担当者へ要望した内容の進捗状況を確認するなどのアクションを続けています。

その結果、2024年度の障害福祉サービス報酬改定(厚労省から障害福祉事業者あてに出された通知)に、「障害者本人の意思に反する異性介助がなされないようにする」という文言が追加されました。あわせて、まず介助に関する障害者の意向を把握すること、その意向を踏まえた介助・介護体制の確保に努めるべき、という内容も追加されました。こうした通知が出たことによって、施設や事業所側も“意思に反した”異性介助は避けるべきだという意識を持つようになることが期待されます。しかし、介護の場面は人員不足が慢性化しているため、現場レベルでの実現には未だ課題が残っています。

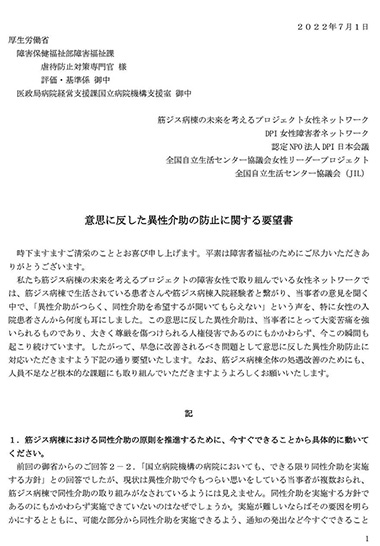

図1 厚生労働省の担当部署に提出した要望書の一部 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

解決のために今からできること

介護業界の人手不足が叫ばれる昨今、少ない人員で運営している病院や施設では特に余裕がなく、「そうした配慮がおろそかになってしまうのも仕方がない」という意見もあるかもしれません。しかし病院や施設で暮らす方にとっては、そこが生活の場です。生活の中で継続的に行われる介助という場面において、本当は嫌だと思うことがあるというのは、介助を受ける人にとって非常に大きなストレスになります。たとえ対応が難しい現場であったとしても、少しの工夫や配慮ができる部分は必ずあるはずです。そうしたところから動いていくことで、これらの問題は少しずつ改善していくはずだと信じています。