行政の動き-令和6年度障害福祉サービス報酬改定における高次脳機能障害者への支援の充実について

「新ノーマライゼーション」2024年7月号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 相談支援専門官

小川陽(おがわあきら)

高次脳機能障害者への支援の充実と人材養成

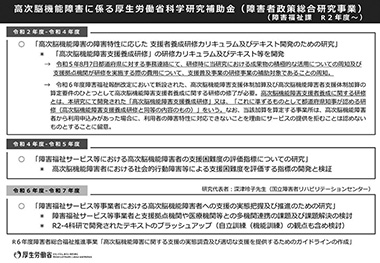

高次脳機能障害者への支援のさらなる充実について、これまでもさまざまな調査や厚生労働科学研究を重ねてきており、令和4年6月13日付け社会保障審議会障害者部会での「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書~」において「重度障害者の支援体制の整備」として、

〇 強度行動障害や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者の支援体制の整備が課題となっている。特に、地域における住まいの場であるグループホームにおける重度障害者の支援体制の整備が課題。

とされ、「医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について」は、

〇 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス等報酬において加算等により一定の取組を評価しているが、精神障害者等の疾病の状態が障害に影響する者、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者等、本人が医療との関わりを必要とする場合等について、利用者の適切な支援に求められる連携を更に促進する方策等について検討すべきである。

と今後の検討課題が明示されておりました。

このような議論の経過を踏まえ、高次脳機能障害の特性に応じた支援を実施できる支援者の養成の在り方について、「高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開発のための研究」(令和2~4年度 厚生労働科学研究)において研修カリキュラム等が開発され、新たに「高次脳機能障害支援養成研修実施要綱」を定め、令和6年2月に各都道府県に周知したところです。

なお、本研修は1.基礎研修(2日間)と2.実践研修(2日間)から構成されております。

参考:「高次脳機能障害支援養成研修実施要綱」(一部、抜粋)

1 目的

高次脳機能障害についての知識を得ることやその障害特性を理解することで、高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる、障害福祉サービス事業所等に従事する支援者を養成することを目的とする。

2 実施主体

都道府県(指定都市又は中核市、団体等に委託可)

3 対象者

障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等において高次脳機能障害者の支援に従事する事業者。その他、医療機関や行政機関の職員等、本研修の実施主体が認める者

4 研修内容

1 基礎研修(2日間720分)

2 実践研修(2日間760分)※基礎研修修了者が対象

令和6年度障害福祉サービス報酬改定について

この度の令和6年度障害福祉サービス報酬改定にあたっては、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、令和5年5月から18回にわたって議論を行い、全49の関係団体からヒアリングを実施したうえで、同年11月には令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果を公表し、同年12月6日には、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」をとりまとめたうえで、個々のサービスの現状と論点を整理しながら検討を積み重ね、以下の基本的な考え方に基づき、各サービスの報酬・基準についての見直しが行われました。

『基本的な考え方』

(1)障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

(2)社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

(3)持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し

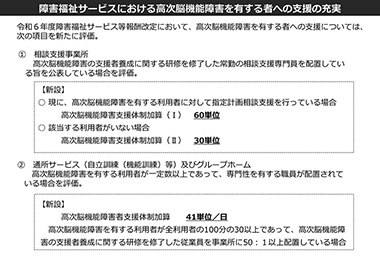

また、高次脳機能障害を有する者が適切に必要なサービスを受けることができるよう、高次脳機能障害の特性に対応できる専門性を持つ人材を配置する事業所を評価することや、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することなどについて検討がされました。

障害福祉サービス報酬上の評価について

相談支援事業においては、従前から人工呼吸器を装着している障害児者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児者等に対して適切な計画相談支援を実施するために、医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法などに関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、医療的ケア児等へ適切に対応できる体制が整備されている場合に要医療児者支援体制加算があり、他にも、行動障害支援体制加算・精神障害者支援体制加算について評価されておりましたが、前項で紹介したとおり障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの検討を踏まえ、令和6年度障害福祉サービス報酬改定において新たに高次脳機能障害支援体制加算(1)・(2)(注1)が創設されました。

また、通所サービス(自立訓練(機能訓練)等)及びグループホームにおいて、一定数以上の高次脳機能障害の方が利用されている事業所であって専門性を有する職員が配置されている場合に「高次脳機能障害者支援体制加算」(注2)が新たに創設されたところです。

今後は、上記の加算の創設等により高次脳機能障害支援養成研修等(注3)を修了した高次脳機能障害の特性に応じた支援を実施できる支援者が相談支援事業所や障害福祉サービス提供事業所に配置されることとなり、適切な支援提供の拡充や機関連携等が促進されていくことが期待されます。

加えて、高次脳機能障害者への支援のさらなる充実に資する取組として、令和6年度障害者総合福祉推進事業にて「高次脳機能障害に関する支援の実態調査及び適切な支援を提供するためのガイドラインの作成」を実施することとしております。

読者のみなさまにおかれましても、引き続きのご理解・ご協力を賜りますよう、お願いいたします。

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 高次脳機能障害支援体制加算(1)60単位

ロ 高次脳機能障害支援体制加算(2)30単位

注2 高次脳機能障害を有する利用者が全利用者の100分の30以上であって、高次脳機能障害の支援者養成に関する研修を修了した従業員を事業所に50:1以上配置している場合

高次脳機能障害者支援体制加算 41単位/日

注3 地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月19日付け障障発0219第1号・障精発0219第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。

【参考】

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問9~12まで関連事項が掲載

https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf