地域発~人をつなぐ地域をつなぐ-笑顔をつくる椅子づくり~でく工房50年の歩みと課題

「新ノーマライゼーション」2024年9月号

有限会社でく工房 技術顧問

光野有次(みつのゆうじ)

50年前、僕らは小さなガレージを工作室に「でく工房」の看板を掲げた。創設したのは佐世保の小学校時代からの仲間の3人。

工房の仕事がマスコミに紹介されると全国各地から問い合わせが殺到した。この仕事は利用者の身体の状態を知り、使う場所などを確認し、リハビリの専門家(医師やセラピストなど)と一緒に考えながら設計し製作するという仕事なので、必ず利用者と直接お会いし関係者の話を聞くところからスタートする。当然ながら工房が対応できる仕事のエリアは限られている。

マスコミの取材のたびに、適切な用具によって不便が解消されるというこの仕事の大切さを伝えるとともに依頼者との緊密なコミュニケーションが必要なため全国各地に僕らのような仕事をする工房が必要と訴えた。その結果、仲間は増え、現在は100か所を超え、各地で快適に座るための機能を持った椅子や車椅子などを提供している。

試行錯誤を繰り返して現在があるのだが、後追いながら補装具制度も改善されてきた。市販の椅子にうまく座れない子には上限価格が安価な「座位保持いす」しかなかったが、1990年には個々に必要な機能を付加し加算できる「座位保持装置」が新たな補装具として認定され、その後、座位保持機能を持った車椅子も認められた。今年度からは、まだ名称だけだが、臥位や立位などの他の姿勢も含めた「姿勢保持装置」と改称された。

当初は身体障害者手帳を持つ児童(18歳未満)のみを対象としていたが、その後、成人も適用されるようになってきているが、自治体の判断もありハードルは低くない。高齢者は身体障害者手帳を所持する前に座位困難あるいは座位不能になることが少なくなく「寝かせきり」になるリスクを抱えている。

定期的に高齢者施設や病院で車椅子にうまく座れない方の対応も図ってきた。重いハンディをもって生まれてきた子に比べると対象になる高齢者の多くは立って歩いていた人なのでその対応は比較的簡単である。

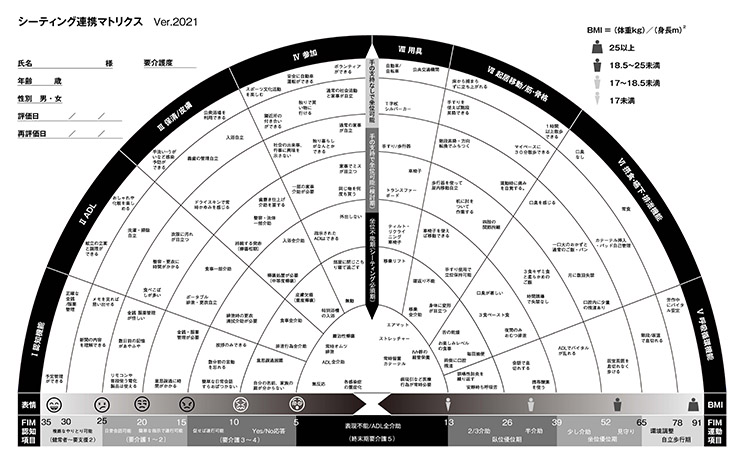

適切な椅子や車椅子が提供されていないことが原因でベッドでの生活が中心になり、「寝かせきり」となり重度化の原因になっている。そこで、仕事を通して知り合った仲間たちと「シーティング連携マトリクス」という図をつくり、解説書(※注)を出版した。

図 シーティング連携マトリクス

扇の外周が正常状態で中心が終末を表す図である。同心円状に問題が起こることは少なく凸凹が生じていることが多い。内側に位置するのはウィークポイントで外側にある部分はご本人のストロングポイントであることが示している。それを活用して全体を引き上げるケアも可能だ。

また、現在ある項目(たとえば褥瘡)が問題になっていれば、同心円状にある他の項目でも問題が生じているかもしれない。

高齢者の日常生活場面でシーティングを実現し持続するには関係するすべての職種との連携が不可欠だ。この図を共通のベースにしておけば、対象者の現状が一目でわかり、シーティング(適切な座位)によって好転したこともよくわかる。

シーティングの結果、状況が改善することを実感しているが、医療関係者からは科学的根拠(エビデンス)がないと指摘されてきた。昨年この図を共通のツールとして多くの事例をまとめることでエビデンスが得られることを目標に研究会を発足した。シーティングが介護のベースということを常識になるようにしたい。

※注 「シーティングでわかる生活ケア」共著、 ヒポサイエンス出版、2021年