「ともに学び・ともに育つ」教育実践と適格者主義

「新ノーマライゼーション」2024年12月号

大阪府立西成高等学校 校長

山田勝治(やまだかつじ)

はじめに

大阪府立西成高等学校(以下、本校)は今から51年前、地元市民約4万人の署名により、西成区内初めての普通科高等学校として設立されました。それは、ユネスコの「サラマンカ宣言」(1994年)によりインクルーシブ教育の国際的な原則が提唱される20年も前のことです。そして、設立当初から本校では地元中学校に在籍する障がいのある生徒を正規の生徒として受け入れてきました。

2023年度文部科学省の調査によると、全国の高等学校において「募集定員割れ」なのに不合格になった受験生は、前年度よりも増加して、のべ2,000人を超えました。「サラマンカ宣言」が発表されて30年、「学校というところは、子どもたちの身体的・知的・社会的・情緒的・言語的もしくは他の状態と関係なく、『すべての子どもたち』を対象とすべきである」(サラマンカ宣言抜粋)という「宣言」の原則が前進していない現実に直面しています。

1. 「知的障がい生徒の受入れに関する調査研究」から「自立支援コース」の開始

2000(平成12)年、大阪府学校教育審議会に「知的障がいのある生徒の後期中等教育の充実方策」について諮問され、早急に調査研究校を指定し、指導目標・指導内容・指導方法や入学者選抜についても「知的障がい生徒の高等学校受け入れに関する調査研究」が始まりました。その調査研究校に指定された最初の4校のうちのひとつが本校です。翌年から毎年各校2名の「調査研究生」を正規の生徒として定数の外に募集し、受入れが始まりました。

主な研究内容は1「入学者の選抜の在り方」、2「校内における受入れ体制・指導体制について」、3「生徒の実態に対応する教育課程について」、4「個別の指導計画について」、5「指導内容・方法、評価について」、6「入学生徒の出身中学校との連携の在り方について」、7「卒業後の進路及びアフターケアについて」でした。およそ5年間と設定された調査研究期間を通じて、各校がそれぞれのスタイルを生み出していくことになりました。特に、「2受入れ体制」について本校は他校と違う特色を持っていました。それは、100%「原学級主義」ともいえる方法でした。他の調査研究校の多くでは「調査研究受入れ生徒」だけの学級(支援学級に類似したもの)を設けました。またその学級にも担任を配置しました。しかし本校では、すべての「調査研究受入れ生徒」は通常の学級にだけ在籍し、支援学級に類するものは一切設けませんでした。ただし、本校は創立以来、複数担任制(1学級につき担任2名以上)を採用しており、そのことが常に「ともに学ぶ」環境を確保していたといえます。ほとんどすべての教科科目において、同一学級内で級友たちとともに学ぶことを実践してきました。それを可能にしたのは、「学習サポート」制度です。もちろん科目によっては非常勤講師によるティーム・ティーチングサポートの場合もありますが、多くの場合は学校人材バンク制度を活用したボランティアの方々による見守りや介助がその支えとなってきました。さらに、4・5の教科指導や成績評価についても、今日の取組みの基礎となる方策がこの調査研究事業を通じて行われるようになりました。個別の指導計画に基づき、本人の学習の目標等を個別に策定し、その教材や指導方法や一部その内容にも個別性を持たせる取り組みを進めました。また、多数のスタッフで構成される支援チーム(それぞれの受入れ生徒に専属の支援員はいません)なのでサポート会議を年に5回開き、指導の方針や成果の確認調整を実施しました。このように、当該生徒一人ひとりの状況に基準を置き、その変容を多角的、総合的に評価する方法をとりました。これを本校では「個人内絶対評価」と呼んでいます。

2007年2月「調査研究5年間」の成果を継承して、「知的障がい生徒自立支援コース」入学者選抜が府立高校9校、大阪市立高校2校の併せて11校で初めて行われました。各校とも募集人員は3名でした。

入学者選抜の方法は、個人面接(原則保護者の同席あり)を実施します。また、中学校校長からの推薦書、調査書、面接を資料として以下の5つの観点による総合的評価を行っています。

1.志願した高等学校の特色の理解、2.中学校等内外における学習の活動や状況、3.様々な事柄に対する興味・関心の広さ、4.他の生徒とともに学ぼうとする意欲、5.出身中学校等など、地域の関係機関との連携(「入学者選抜実施細目」抜粋 大阪府教育委員会)。このような観点となっているのは、一人の障がいのある生徒の自立を考える時、本人・家族・学校の連携だけでは不十分で、地域社会との関係性も含め多くの人々の協力が大切であるとの考えに立脚しているからです。そのため、本人以外の要素も判定評価に多面的に取り込んでいます。

本校の最大の特徴は、他の高校における障がいのある生徒の受入れが、どちらかといえば福祉や支援教育をベース(医療モデル)にしているのに対して、本校の基本姿勢が人権学習・人権教育の営みに基礎をおいているところです。昨今の「インクルーシブ教育」=障がい生徒の受入れ+共生教育という図式ではなく、障がいのある生徒も日本語指導の必要な生徒も家事労働を強いられているヤングケアラーもみな同様に学校からの排除にあらがい、受けとめることこそがインクルーシブだと考えてきたからです。そして、生徒の間で生徒が育つことをめざしているからです。このように社会の中における障がいのある生徒という捉え方をするところ(社会モデル)に大きな特徴を持つ実践です。こうした考え方の反対側に属する考え方が「適格者主義」です。顕著に現れている例が、受験生数が入学定員に満たなくても不合格者を出す「定員内不合格」の事例です。冒頭に述べたように、2023年度には、のべ2,000人(複数回の不合格を含む)を超える問題となってきています。わからない授業に出続けて、出席さえ足りれば単位を認定することに大いに意味があるとは言えませんが、なぜ入学者が少しでもわかる授業を実施しないのでしょうか? この問いに「高等学校だから!」と言い続けてきた教員・学校・教育委員会がまだまだたくさん存在することがわかります。これが「適格者主義」です。そのことで、高校無償化法の受給権が実際に行使できないことも起こってくると思います。そのように行使できない「権利」は権利といえるのでしょうか?

そのことへの大阪における西成高校の「答え」が次にのべるエンパワメント・スクールやステップ・スクールの取組みだといえますi。

2. エンパワメント改革からステップ・スクールへ(西成高校の実践)

2015年のエンパワメント改革の当初から、学習面ではつまずきの原因となった小学校3年生の内容からの学び直しに取り組みました。家庭学習での復習・予習の分量が増えてくるこの年代での学びがつまずきの第一歩です。第1学年では、高等学校の内容を極力棚上げし、小中学校の内容を徹底して復習します。様々な要因で小学校6年間・中学校3年間では学習する時間が足らなかった生徒たちに10年目も使って復習を行うシステムです。こうした取り組みは、軽度の知的障がいの生徒や日本語の学習言語としての定着が不安定な生徒にも、とても有効的でした。今日でも、本校の教員は「やさしい日本語」による授業をすべての科目で実践しています。そして、できたことを評価する徹底的な加点主義です。また、科目ごとに生徒が自己目標を立て、振り返りを行い自己評価する。生徒も参加する評価方法によって、多面的で実態に即した、そして到達度ではなくその変容をみとるような評価が行われています。学習の評価に関する生徒の満足度は88.8%(2023)となっています。

ステップ・スクールとなる際に変革したところは、始業時間です。従来より1時間遅く始まるように3年前に変えました。また、1校時は45分です。それは、家計のために労働する(アルバイト)生徒(全校の約20%)、程度の差こそあれヤングケアラーで家事や家族の世話をする生徒(全校の24%)、起立性障がいで朝起きれない生徒、こうした生徒の睡眠と学習の保障のためです。同時に定期考査をなくし、日々の努力を評価することにしました。

ステップ・スクールというシステムは今年度から本格稼働した新しいスタイルの学校です。地域連携や体験的な学びに重点を置き、自分らしく学べるシステムをめざしています。

3. 高等学校全入時代の課題・展望

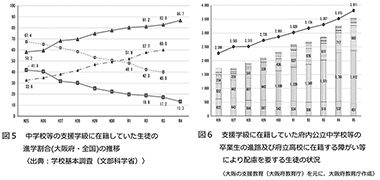

現在の「インクルーシブ」な取組みの到達点と課題を確認しておきたいと思います。現状では多様な課題を抱える生徒を受け入れる学校は極めて少ないといえます。一方、大阪府の調査(図1)では、中学校等の支援学級に在籍する生徒の約80%が高等学校への進学を希望しています。それゆえ、本校のように昼間の高等学校として多様な生徒を受け入れることをミッションとしている学校に困難を抱える生徒が集中しています。その結果、皮肉なことに「ともに学び・ともに育つ」高校とそうでない高校を生み出してしまいました。

図1 令和5年7月13日開催 第46回大阪府学校教育審議会資料より1) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

小学校・中学校の義務教育とは違い、無償化による「高校全入時代」が始まったとはいえ、高等学校入学者選抜(点数学力)による振り分け・格付け、格差の固定化が行われています。権利擁護としての「インクルーシブ」な学校もその構造から自由ではありません。それゆえ、本校には障がいのある生徒だけでなく多様な支援の必要な生徒がたくさん入学しています。私たちは一人ひとりの生徒が社会人となって自立的に暮らしてくことをめざしています。そこでは、一人ひとりの生徒への個別対応ではなく、むしろ社会全体の子ども・若者への対応の仕方が問われています。福祉的就学と高等学校教育の単なる現場での結合では本当にインクルーシブな学校は生まれません。社会構造や政府機関においても「縦割り」の官僚的な確執(予算面など)を乗り越える必要があると考えます。権利擁護、機会均等のキーワードを後期中等教育に当てはめると今日の学校制度やあり方は根本から変わるべきだと考えます。また、そうすることで不登校や自死など今日の若者をめぐる絶望的な状況にもいい影響があると考えます。

(今回の文章はすべて筆者の責任で書いたものであり、大阪府の公式の見解を述べているわけではありません。)

i) 平成13年9月12日付 大阪府教育委員会教育振興室長通知 教委総務第514号「府立高等学校における障害のある生徒に対する学習指導及び評価について」(通知)―抜粋

(前略)

4 評価に当たっては、評価のあり方や評価の方法を生徒の障害の状況に即して検討するとともに、指導の目標に照らして生徒の変容を多角的、総合的に評価すること。その際、特に、知識の量のみを測るのではなく、生徒の学習の過程や成果、進歩の状況などを積極的に評価すること。

(中略)

6 進級・卒業の判定について、本通知文の趣旨を踏まえて、内規の見直しを行うなど、柔軟な対応を行うこと。

【参考文献】

1)「知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて~10年間の成果をふまえて~」(平成29年3月 大阪府教育庁)