発達障害等で文字の読みに困難をもつ児童生徒とマルチメディアデイジーの効果

「新ノーマライゼーション」2025年2月号

元大阪教育大学教授

金森裕治(かなもりゆうじ)

事例1:小学校

文字を見て正しく書くことができるが、読みになると一字一字逐次読みになる。間違いはほとんどないが、ひらがな一文字に5~10秒かかって想起していた。そのため、文の意味を理解することが難しく、テストでは問題文を読めないために手が止まったまま何もできない場面も見受けられた。聞くだけだと音の捉え間違いが多く、友達とのやりとりで泣き出してしまうこともあった。

マルチメディアデイジー教科書を「音声再生のみ」→「追い読み」→「音声を消した同時読み」を繰り返すことで読める言葉が増えて、安心して学習する様子が見られた。テストについても、読み上げ支援があれば、読解は平均90点は取れるようになった。自己認識が進み自信がついてきた。

STRAW-Rは、「音読の流暢性」と「音読の正確性」を測定することができ、下の表は2017年11月から2020年2月までの本児の変容である。ひらがな・カタカナの単語・非語の所要時間は徐々に減少し、音読の流暢性の向上がみられる。また、ひらがな・カタカナの単語・非語の誤反応数は途中増減があるものの最終的には減少し、音読の正確性の向上がみられる。

標準読み書きスクリーニング検査

| 2017年 11月 | 2018年 6月 | 2019年 2月 | 2019年 6月 | 2020年 2月 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ひらがな単語 所要時間 | 179s | 103s | 70s | 54s | 54s |

| ひらがな単語 誤反応数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |

| カタカナ単語 所要時間 | 198s | 137s | 100s | 68s | 52s |

| カタカナ単語 誤反応数 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| ひらかな非語 所要時間 | 98s | 59s | 39s | 39s | 34s |

| ひらかな非語 誤反応数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| カタカナ非語 所要時間 | 112s | 77s | 57s | 47s | 46s |

| カタカナ非語 誤反応数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

読みに困難な児童は、読みの上達を実感しにくく読み上達への意欲の継続が難しいといわれている。そこで、読みの流暢性の視覚化を信州大学の香山教授にお願いした。音読時間とポーズ時間の特徴を自動的に評価するツールで、音読特徴を教師と音読児童に効果的かつ効率的にフィードバックする可視化方法の試行である。

本児はリンゴの収穫を増やそうと意欲的に取り組むようになり、読みの流暢性も向上した。

大阪マルチメディアデイジー研究会が作成した児童生徒用マルチメディアデイジー教材の印象的評定(5件法)の平均点は4.7と高評価であった。

音読及び視線の追尾検査としてアイトラッカー(Tobii Technology製)を用いて停留点(視線が留まった箇所)とその時間を測定した。

両者を比較すると2018年6月よりも2019年2月のほうが停留点が少なく、停留点の間隔が広くなっていることから、文章を単語として、文節として捉えようとしていることが分かる。

マルチメディアデイジー教材の印象的評定

| 項目 | |

|---|---|

| 1.読むことが楽になった。 | 5 |

| 2.文字が読みやすくなった。 | 4 |

| 3.漢字を正しく読めるようになった。 | 5 |

| 4.文章を正しく読めるようになった。 | 5 |

| 5.文章が集中して読めるようになった。 | 4 |

| 6.文章がわかりやすくなった。 | 5 |

| 7.勉強したことを復習しやすくなった。 | 5 |

| 8.文章を覚えやすくなった。 | 5 |

| 9.自分から、文章を読むようになった。 | 5 |

| 10.前より勉強が楽しくなった。 | 5 |

| 11.もっと、いろいろな文章が読みたくなった。 | 4 |

【5.すごくそう思う 4.まあまあそう思う 3.どちらでもない 2.あまりそう思わない 1.全然そう思わない】…5件法

パフォーマンススコアは課題における音読時間(S)と正確に読めた文字数(正答数)の結果に基づき「正答数/課題の文字数×正答数/音読時間(S)」で算出する。音読する力を測定することができ、速く正確に音読できる児童ほどパフォーマンススコアが高い。

パフォーマンススコア

| 2017年 11月 | 2018年 2月 | 2018年 6月 | 2019年 2月 | 2019年 6月 | 2020年 2月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 縦書き 分かち | 0.39 | 0.95 | 1.45 | 2.04 | 1.63 | 2.41 |

| 縦書き 通常文 | 未実施 | 0.95 | 1.01 | 1.56 | 1.45 | 2.68 |

| 横書き 分かち | 0.44 | 未実施 | 1.08 | 1.95 | 1.55 | 2.12 |

| 横書き 通常文 | 未実施 | 未実施 | 1.04 | 1.51 | 1.55 | 1.64 |

上の表は、2017年11月から2020年2月までの本児の変容である。縦書きと横書きの分かち書きと通常文においてもパフォーマンススコアが増加しており、速く正確に音読できている。

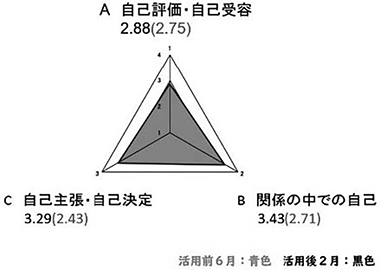

読みに困難な児童生徒は、自己評価・自己受容が低いといわれている。そこで本児に自尊感情測定尺度の自己評価シートに記入してもらった。

A.自己評価・自己受容が2.75から2.88に、B.関係の中での自己が2.71から3.43に、C.自己主張・自己決定が2.43から3.29に向上し、学校生活に自信を持ち始め、前向きに取り組むことができるようになった。

自尊感情測定尺度(東京都版) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

事例2:小・中学校

小学校2年の時、「九九を覚えられない」「漢字も授業では書けるが、テストは白紙」の状態であったが、居残り授業等で内容を理解していた。音読など、2年までの内容は、「読む」ではなく、ほぼ聞いて記憶していた。その頃、LDセンターでディスレクシアと診断される。母親がDVD「文字が読みにくい・書きにくいってこんなこと」を作成し、クラスで見てもらい友達の理解を得ることができた。

4年3学期よりデイジータブレットの持ち込みが許可され、3学期最後のテストからデイジー化して提供した。その結果、国語では、ペーパーベースで一桁、先生による代読では43点、デイジー化したテストでは58点をとることができた。得意とする理科のテストでは92点(5年)に達し、さらに算数で初めて100点をとることができ、自信がついて小学校を終えた。

校区の中学校へ進学する際、小学校での合理的配慮の引き継ぎを行ったが、中学校では校内委員会が十分機能しておらず、特別支援教育の理念や障害者差別解消法の合理的配慮の義務化についての理解不足により、小学校で受けた合理的配慮はほとんどなされなかった。

また、中学校の授業では板書の量が多く、板書をまとめたノートの提出に追われ、さらに、授業展開が速く、説明が前後のページに飛ぶためにマルチメディアデイジー教科書を使う時間はほとんどなかった。

中学校でも1学期の期末テストと2学期の中間・期末テスト(国語、社会、数学、理科、英語、音楽、保健体育、技術、家庭の9教科)の計3回のテストをマルチメディアデイジー化した。

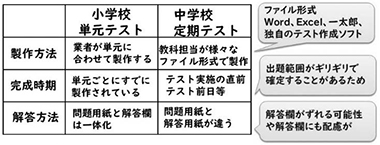

小学校単元テストと中学校定期テストの違いは以下のとおりである。

小学校単元テストと中学校定期テストの違い (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

本児は小学校単元テストをマルチメディアデイジー化して取り組んだ際は、その効果が見られたが、中学校定期テストは上記の理由や解答方法の違いなどにより芳しくなかった。小学校、中学校それぞれのテストの方法がある現状で、小学校は中学校を見据えて、中学校は小学校を踏まえて、テストの実施を検討し、高校入試に向けた取組をしていく必要がある。

事例3:中学校

非常に書くことが遅く、英語では中学1年の時に、4線にアルファベットを書くことも難しかった。書く文字は形が整っておらず、聞いたことを文字にすることは非常に時間がかかった。英語では、聞いた単語の意味は割に答えることができるが、文字を見て、意味を答えることができない。英語の単語が一文字違うことで、発音が変わってしまうことに、とても混乱する様子が見られた。

中学生の英語の読み書きの実態把握の一つとしてURAWSS―Englishがある。英単語を日本語に変換する力(E→J課題)と日本語を英単語に変換する力(J→E課題)を把握することができる。

URAWSS―English の実施直後は、いずれの課題にも取り組んでいたが、途中から顔を伏せて時間が流れるのを待つという態度が見られ、下の図のようにいずれも正答数0で評価はC(要精査)であった。

URAWSS―Englishの結果 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

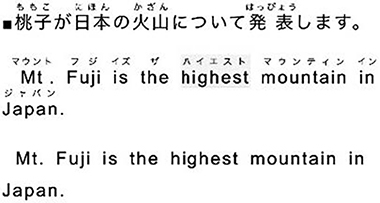

視覚的に音を理解する傾向の本人のために、英語の発音をカタカナに表し、英単語(無音)→英単語(ルビ・発音)→意味の順に表示する教材を提供し、使用してもらった。また、教科書の英文を英単語ごとにフレーズ分割し、英単語の上に読み方をカタカナで書き、再度一文で読ませるというマルチメディアデイジー教材を提供し、活用してもらった。

マルチメディアデイジー教材 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

結果、自信を持って教科書を読むことができるようになり、1時間の授業を集中して取り組めるようになった。また、単語も覚えることができるようになり、教科書の内容の理解が進んだ。

※本事例は主に2019年度文部科学省「読み書きに困難のある児童生徒に対するマルチメディアDAISY教材の製作・活用に向けた実態把握及び学習評価指標に関する研究」と「教科の学習上のつまづきなど特定の困難を示す児童生徒に対する指導法及び指導の方向性の在り方の研究」結果の一部である。