第3回アジア太平洋CBR会議

のわみ相談所の活動について(15分のフルペーパー)

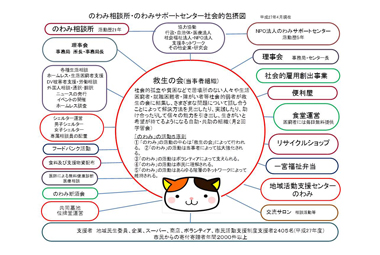

のわみ相談所(以下「のわみ」という)は、今年、活動をはじめて21年目になり、一宮市での活動は10年目となる。一宮市は尾張地域の地方都市の中でも特例市に指定され、のわみは一宮市の中心部で7つの施設を運営している。

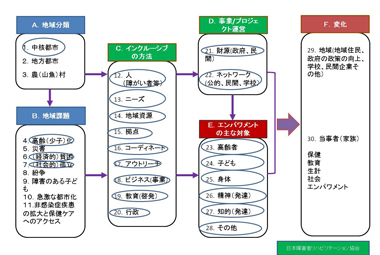

地域課題としては主に貧困、孤立、高齢化があげられ、インクルーシブの方法としてはホームレスの方やDV被害者、生活困窮者の方を行政や他団体、市民がのわみに紹介する、またボランティアによる定期的なアウトリーチ、当事者からの直接の相談等ニーズに応じて支援を行っている。

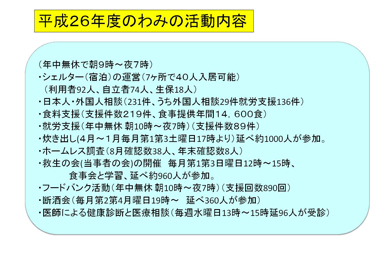

のわみは、当事者主体で事務局2人と市民ボランティアで運営されている。当事者組織の「救生の会」は月2回勉強会を行い、その後食料や支援物資の配布を行っている。のわみは年中無休で、相談支援、シェルター運営、フードバンク活動、無料低額の食堂、障がい者を対象とした地域活動支援センター、社会的雇用創出事業として、便利屋、リサイクルショップ、弁当工場を運営している。また、民間企業と連携して就労支援も行っている。

26年度の財源としては事業収入が72%、助成金収入が11%、寄付金収入が17%であった。ネットワークとしては行政機関や医療法人、社会福祉法人、NPO法人等と連携し、地域の民生委員や町会長、保護司等、市民の理解と協力が得られている。

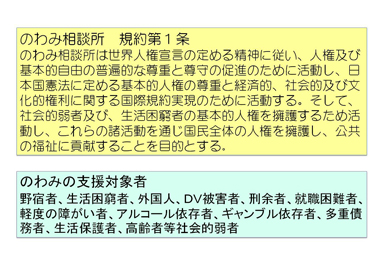

エンパワメントの主な対象者は、ホームレスや、生活困窮者、DV被害者、外国人、就職困難者、ひきこもり、障がい者、生活保護者、低年金者など困難を抱える全ての人を対象としている。

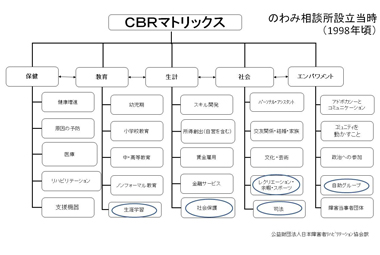

変化としては、設立当初の1998年頃は自助グループをつくり、みんなでシェルターを建設し、困窮者の相談支援を行い、レクリエーションやスポーツなどを時々行っていた。

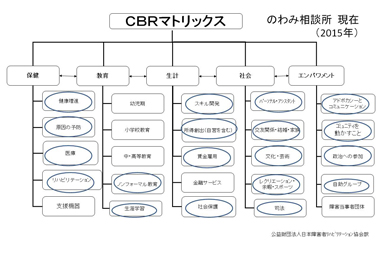

現在は病院や医師がボランティアとして無料の健康診断や医療相談、健康講座等を定期的に開催してくれるようになった。また、ノンフォーマル教育として、地域活動支援センターで毎日料理教室やパソコン教室、絵画や工作、ピアノや合唱などを行い、生涯学習として様々な講座を開催している。生計を立てるためのスキル開発として、食堂やリサイクルショップで就労訓練の場を提供している。

また、所得創出のために便利屋や弁当工場を運営し、現在約29名の方が働いている。

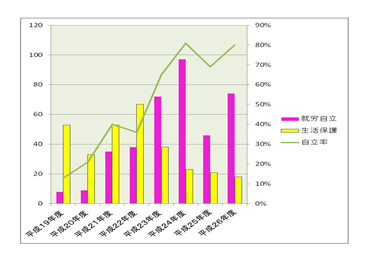

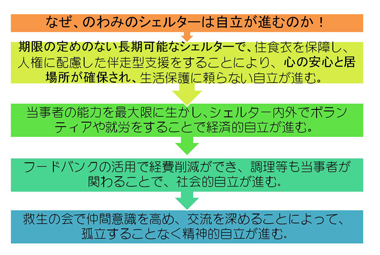

社会保護として2007年に7人分のシェルターを一宮市で開設して以来、2008年には6室の女子シェルターを開設し、その後毎年シェルターを増やしていき、現在7カ所のシェルターに40人が生活できるようになった。入居者の多くが複雑な事情や悩みを抱え、精神的疾患のある方も3割から4割存在し、シェルターでの十分な保護と支援が必要な為、のわみのシェルターは期限を設けていない。公的なシェルターのように半年の期限で自立するのはとても困難だと感じている。のわみでは一人一人に応じた支援を行い、長い人は2年以上シェルターで生活している。シェルターの費用は2万~3万円でその中に光熱水費と昼と夜の食費が含まれている。食事はNPO法人セカンドハーベスト名古屋と地元のスーパー、食品会社から頂いたフードバンクの食材を利用し、支援物資の衣類や日用品、ふとんや家電などを利用することで経費を低く抑えている。このように住食衣にできるだけお金がかからないようにすることと、就労支援を手厚くすることによって貯金ができ、自立ができるようにしている。

2011年にNPO法人のわみサポートセンターをつくり、雇用創出をめざして活動を展開した。社会的事業所として食堂、便利屋、リサイクルショップ、弁当工場、地域活動支援センターを当事者主体で次々と立ち上げ、その結果、シェルター入居者の7割から8割が生活保護に頼らず、自分の力で自立できるようになった。そしてその自立した当事者がのわみの活動を重層的に支える仕組みができてきた。

また、複数の良心的な大家さんから保証人の要らないアパートを70室提供され、シェルターからの自立が容易になった。

のわみでは、パーソナルアシスタントとしてボランティアが必要に応じて同行支援や見守り支援をしている。また、当事者同士が交友関係を深めること、結婚して家庭を築くことを温かく見守っている。のわみ関係者の中で何組かが結婚し、子どもも誕生し、幸せに暮らしている。文化・芸術に関しても各自の生活の中で余暇を利用し、積極的に取り入れている。のわみ主催のチャリティピアノリサイタルや、他団体の催しに積極的に参加し、地域活動支援センターでは毎日ピアノやギターが練習でき、パステル画や水彩画、工芸などのプログラムを行っている。レクリエーションや余暇、スポーツも季節ごとに取り入れている。DV被害者や多重債務者、解決困難な問題を抱えている人の為に裁判所への同行支援やつながりのある弁護士や司法書士に気軽に相談できるシステムが整っている。

アドボカシーとコミュニケーションでは月2回の勉強会と地域活動支援センターのミーティングで積極的に取り組まれている。

コミュニティを動かした例として、障がい者の為の地域活動支援センターを開設する時、地域をまわると誰も反対する家が無くスムーズに開設することができた。また、あるお寺が共同墓地と位牌堂を建設する為に土地を無償で提供してくれることになり、全額市民の寄付金で建設することができた。死後の居場所を作ったことで、生活困窮者の死後の心配がなくなり、現在8体の位牌と12体の遺骨が納められ、50人以上の遺言書を預かっている。

また、地域にいくつかある民間の高齢者サロンにフードバンクの食品を提供することで高齢者の活動を活性化することができ、地域の高齢者との交流もすすみ、それが、弁当工場や便利屋への仕事の依頼にもつながっている。

政治への参加としては地元の国会議員がのわみの事を積極的に委員会で発言し、啓蒙啓発を行った。市会議員も議会でのわみの事を取り上げ、認知度が進んだ。また、市会議員や福祉課との意見交換会では、常に公的なシェルターの設置を呼び掛けているが予算の問題でまだ実現していない。

自助グループとして、「救生の会」では月2回の勉強会を第1第3日曜日に行い、シェルターから自立した人達の安否確認と交流の場となっている。毎回50人~60人の参加があり、参加者が自己紹介と近況報告を行い、救生の会ニュースを読み合わせて情報を共有し、テーマを決めて、様々な問題を話し合っている。活動を進めて行く中で、色々な問題が起こるが、当事者同志が助け合って問題を解決し、自助と共助の仕組みが出来上がりつつある。

この活動は市民に理解され、一宮市で行われる市民活動支援制度では70団体中毎年上位の支持を得ている。市民からの寄付寄贈は年間2000件以上あり、あらゆる階層のネットワークによって活動が維持されている。今ではホームレスの方や困っている方を見かけたら、市民の方が気軽にのわみに連絡してくれるようになった。のわみに連絡すればその人が助けられるので、貴重な社会資源だと言われている。

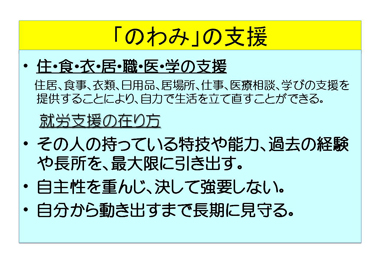

住まいと食事、衣類と日用品の支援、障がい者の居場所の提供、就労支援、医療相談、共同墓地と位牌堂など、必要に応じて支援ができるようになったのは当事者が支援者に次々と変化していく仕組みができたからだと思う。現在では住・食・衣・居・職・医・学の総合的な支援と生活保護に頼らない、経済的、精神的、社会的な自立支援がすすんでいる。これらの支援をしていく中でアルコールやギャンブル依存で金銭管理ができず、生活に支障をきたす等の問題は本人が依存を認めない為支援が大変難しく、その人たちをいかに温かく包摂するかがのわみの長期の課題となっている。今後もシェルターを増設していきながら、お互いに助け合える人間互恵社会をめざして活動していきたい。

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16

スライド17

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)