I. はじめに

障害者自立支援法では、地域生活支援事業の必須事業として相談支援が位置付けられ、特に計画的な支援を必要とする者を対象にサービス利用計画作成費が制度化された。しかし、制度化当初に予定していたほど給付が伸びていないため、現行の給付対象範囲が適切か、当初予定していたインフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含めた生活設計支援が適切に行われているかについて検証する必要が出てきた。そこで、本事業では、現在の給付対象者の状態像や相談支援実態を把握するとともに、今後の給付対象範囲やその給付内容のあり方について検討する。

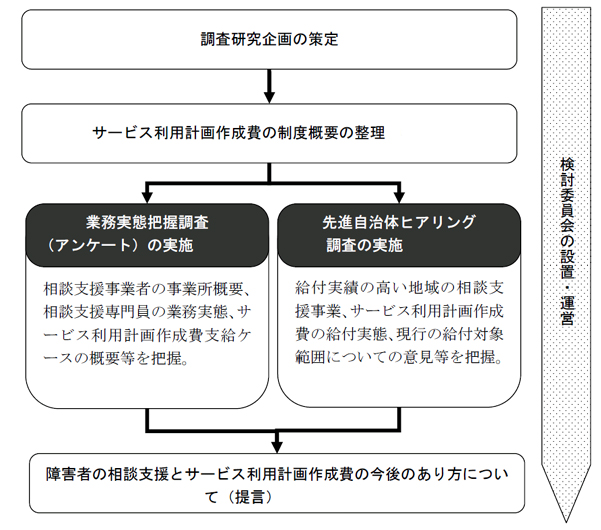

本研究の概要と実施経過は以下のとおりである。

調査研究企画、調査結果分析を行う委員会を設置した。委員会は、職能団体、相談 支援において先駆的な取り組みを行っている相談支援事業者、市町村担当者等により構成し、3 回開催した。

図表I-2 委員名簿

【委員】

| 氏名 | 所属等 |

|---|---|

| 門屋充郎 | NPO 法人十勝障がい者支援センター理事長 |

| 坂本洋一 | 和洋女子大学家政学部生活環境学科教授 |

| ◎ 野中猛 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |

| 福岡寿 | 北信圏域障害者生活支援センター所長 |

| 宮田広善 | 姫路市総合福祉通園センター所長 |

| 山口和彦 | 東松山市健康福祉部福祉課課長補佐 |

| ◎:委員長。五十音順 | |

【オブザーバー】

| 氏名 | 所属等 |

|---|---|

| 黒岩嘉弘 | 厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課課長補佐 |

| 清水剛一 | 〃 相談支援専門官 |

| 茅根孝雄 | 〃 障害福祉専門官 |

| 高原信幸 | 〃 障害福祉専門官 |

| 武田牧子 | 〃 地域移行支援専門官 |

| 大塚晃 | 〃 障害福祉専門官 |

| 大城正志 | 〃 相談支援係長 |

| 佐々木隆行 | 〃 相談支援係 |

【事務局】

| 氏名 | 所属等 |

|---|---|

| 橋本政彦 | 三菱総合研究所人間・生活研究本部ヒューマン・ケア研究グループ 主任研究員 |

| 高森裕子 | 〃 研究員 |

図表I-3 開催経過

| 開催日時 | 開催場所 | 議題 | |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 平成19年10月29日 14:00~17:00 |

弊社 CR-2F 会議室 |

(1)開会 (2)調査研究の目的・計画説明 (3)国の実態調査報告 ~サービス利用計画作成費の全国動向~ (4)プレヒアリング結果報告 (5)自由討議 ・サービス利用計画作成費のあり方について(意見交換) ・今後の研究の進め方について ・ヒアリング先候補選定 ・相談支援の実態把握調査の目的、方法、調査対象の検討 (6)その他 ・今後のスケジュール確認 |

| 第2回 | 平成20年1 月28日 14:00~17:00 |

弊社 大会議室B |

(1)開会 (2)相談支援の実態把握調査の進め方 ・調査計画の検討 ・調査票案の検討 (3)ヒアリング結果報告 ・先進取組み事例整理 ・同行委員からのコメント (4)サービス利用計画作成費のあり方について(意見交換) (5)その他 ・報告書とりまとめ(目次構成案) ・今後のスケジュール確認 |

| 第3回 | 平成20年3 月3 日 14:00~17:00 |

弊社 CR-4 会議室 |

(1)開会 (2)相談支援、サービス利用計画作成費のあ り方について(意見交換) (3)その他 ・今後のスケジュール確認 |

地域性、障害種別に配慮して、望ましい相談支援を実施できている相談支援事業者を都道府県から推薦いただき(合計247ヶ所)、アンケート調査で相談支援事業者の事業所概要、相談支援専門員の業務実態、サービス利用計画作成費支給ケースの概要等を把握した。

図表I-4 アンケート調査回収状況

・相談支援事業者155 ヶ所(回収率63%)

| 調査票 | 票数 |

|---|---|

| ①事業所概要票 | 155 |

| ②相談支援専門員調査票 | 426 |

| ③相談支援専門員業務実態記録票 | 399 |

| ④ケース調査票 | 407 |

図表I-5 アンケート調査項目

| 調査票 | 記入者 | 記入部数 | 調査項目 |

|---|---|---|---|

| ①事業所概要票 | 管理者 | 1 事業所につき1 部 | 事業所の経営主体、委託・指定の区分、職員体制、 経営概況、自立支援協議会との関わりを把握。 |

| ②相談支援専門員調査票 | 相談支援専門員全員 | 専門員1 人につき1 部 | 相談支援専門員が業務上困難と感じている点、対応困難な利用者の特徴等、相談支援専門員の意識を把握。 |

| ③相談支援専門員業務実態記録票 | 相談支援専門員全員 | 専門員1 人につき1 部 | 2/15(金)~2/24(日)の10 日間の相談支援専門員の業務実態を回数で把握。(訪問回数、電話回数等) |

| ④ケース調査票 | 報告事例を担当する相談支援専門員 | 1 ケースにつき1 部 | 貴事業所で以下の基準で「相談支援の困難性が高い」3ケースを選定いただき、当該ケースの主担当の相談支援専門員の方が記入してください。 ①平成19 年4 月~12 月にサービス利用計画作成費の支給決定を受けたケース(あれば必ず1 件は記入) ②平成19 年4 月~12 月に地域以降支援を行ったケース(あれば必ず1 件は記入) ③今後、サービス利用計画作成費の対象を拡大する場合、対象にすべきと貴事業所が考えるケース |

サービス利用計画作成費の給付実績の高い地域の行政担当者・相談支援業者に対し、相談支援事業及びサービス利用計画作成費の給付実態(給付対象者の障害種別・障害程度区分等の状態像、給付対象としての具体的な選定理由等)、現行の給付対象範囲についての意見等に関するヒアリング調査を実施した。

図表I-6 ヒアリング調査対象・時期

| 自治体名 | 調査日 | 対応者 |

|---|---|---|

| 北海道帯広市 | 平成19 年12 月6 日 | 行政担当者 |

| 宮城県登米市 | 平成20 年1 月17 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 山梨県甲府市 | 平成19 年9 月27 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 長野県長野市 | 平成20 年1 月15 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 愛知県知多圏域 | 平成19 年9 月12 日 | 相談支援事業者 |

| 京都府京都市 | 平成19 年12 月14 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 大阪府大阪市 | 平成19 年10 月12 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 大阪府茨木市 | 平成19 年12 月14 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 大阪府堺市 | 平成20 年1 月8 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 山口県宇部市 | 平成19 年12 月13 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

| 沖縄県那覇市 | 平成20 年1 月9 日 | 行政担当者・相談支援事業者 |

(4)サービス利用計画作成費の今後の給付対象範囲やその給付内容のあり方検討

相談支援事業者の業務実態把握調査、先進地域に対するヒアリング調査の結果をふまえ、サービス利用計画作成費の給付範囲を現行のとおり、地域生活移行した者や単身者等に限定していることが適切であるか、拡大(縮小)する場合はどのような対象者像が想定されるか、特に、地域移行や退院を促進する観点から、検討した。また、具体的なサービス利用計画作成費の給付対象者に対する支援内容について整理した。