II. サービス利用計画作成費の制度概要

本章では、本研究で検討テーマとした「サービス利用計画作成費」の根拠条文、支給対象者、支給内容等の制度概要を整理する。

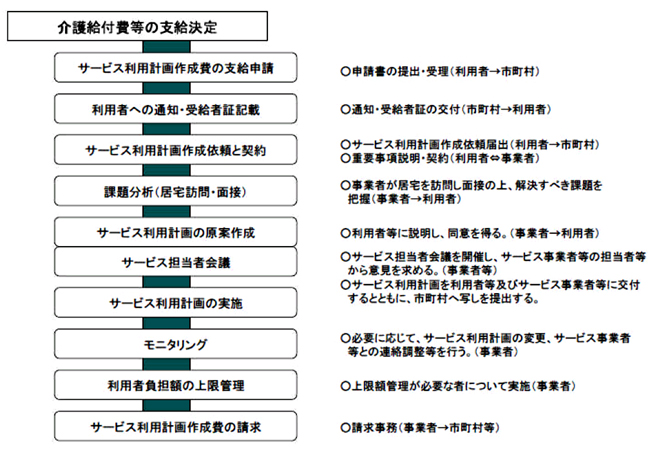

障害者自立支援法では、障害福祉サービスの支給決定・サービス利用のプロセスにおいて、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえ、(1)適切な支給決定がなされるようにするとともに、(2)様々の種類のサービスが適切に組み合わされ、計画的に利用されるようにするための仕組み(ケアマネジメント)が制度化された。

具体的には、利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにした。(障害者自立支援法77 条1 項1 号)

さらに、特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)が制度化された。(同法32 条1項)

図表Ⅱ-1 障害者自立支援法サービス利用計画作成費の根拠条文

|

(市町村の地域生活支援事業) (サービス利用計画作成費の支給) |

障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓 練及び共同生活援助を除く。)を利用する支給決定障害者等であって、下記のいずれかに該当する者とする。

① 入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間、集中的な支援を必要とする者

② 単身で生活している者(家族が要介護状態であるため等、同居していても適切な支援が得られない者を含む。)であって、次の状態にあるために、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり、計画的な支援を必要とする者

・知的障害や精神障害のため、自ら適切なサービス調整ができない。

・極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない。

③ 重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者のうち重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者

図表Ⅱ-2 サービス利用計画作成費の支給対象者の解釈通知

| 「サービス利用計画作成費の支給対象となる支給決定障害者等について」(平成20 年1 月31 日障障発第0131001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) |

| 標記については、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第32条第1頂に基づく、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第32条の2において規定されているところであるが、当該条項の解釈は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用について遺憾のないようにされたい。 |

| 記 |

| 1 規則第32条の2第1号について 規則第32条の2第1号に規定する「障害者支援施設からの退所等」とは、障害者支援施設からの退所のほか、共同生活介護又は共同生活援助からの退居、精神科病院からの退院等、地域生活への移行に当たり住環境や生活環境が大きく変わる場合、家族の入院、死亡又は弟妹の出生等による家庭環境の変化やライフステージの変化(乳幼児期から学齢期への移行や学齢期から就労への移行等)により生活環境が大きく変わる場合等が含まれるものであること。 |

| 2 規則第32条の2第2号について 規則第32条の2第2号に規定する「同居している家族等の障害、疾病等」とは、家族等の障害・疾病のほか、家族が高齢(要介護状態等)である場合、家族による放置、無理解、無関心等により家族等による援助を受けることが困難である場合等が含まれるものであること。 |

・生活全般の相談

・情報提供

・サービス利用計画の作成

・サービス担当者会議の開催

・サービス事業者との連絡調整

・モニタリング 等

次の範囲内で市町村が定めることとする。

①地域生活移行の場合は、6か月の範囲内(原則1回更新できる)

②単身者等、重度障害者等包括支援対象者の場合は、当該支給決定障害者に係る障害福祉サービスの支給決定の有効期間の範囲内

サービス利用計画作成費分850 単位、利用者負担上限額管理分150 単位として単価を設定。

①サービス利用計画作成費(Ⅰ)850 単位

②サービス利用計画作成費(Ⅱ)1,000 単位

※1(Ⅰ)の単価は、在宅にあって障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助を除く。)を利用する支給決定障害者等に対して指定相談支援を行った場合に、1 月につき算定する。

※2(Ⅱ)の単価は、上記に該当する者について、利用者負担額等の上限額管理を行った場合に算定する。

※3地域区分に応じた単価とする。

※4障害程度区分は報酬に反映しない。

相談支援専門員の行う業務が運営基準に抵触する場合は、報酬を算定しない仕組みとする。

○少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問し利用者等に面接すること(モニタリング)

○サービス担当者会議等によりサービス利用計画の内容等について担当者から意見を求めること

○利用者又はその家族に対して説明のうえ、サービス利用計画を利用者等に交付すること等

【報酬減算について】

①相談支援専門員が行う指定相談支援の業務については、運営基準に定めることとしており、その基準に抵触する場合は、850 単位(サービス利用計画費相当分)を算定しない。

②サービス利用計画費(Ⅱ)の対象者については、150 単位(利用者負担上限額管理相当分)のみ算定できる。

①対象者の選定に当たっては、対象者の状態像についての解釈について、市町村間でばらつきが生じることが予想されることから、限られた財源を公平に配分するため、国庫負担基準を設定する。

②国庫負担基準(月額)については、当該月のサービス利用計画作成費Ⅰ及びⅡの総支給額を求め、その総支給額を市町村の障害福祉サービス利用者数(施設入所者、自立訓練の利用者、グループホーム及びケアホーム利用者、重度包括支援の利用者を除く)の10%に相当する数に換算した額とする。

(例)サービス利用者数1,000 人(施設入所者等除く)、計画対象者120 人(作成費Ⅰ90 人、Ⅱ30 人)

○120 人の総支給額10,000 円×30 人+8,500 円×90 人=1,065,000 円

○サービス利用者の10%1,000 人×10%=100 人

○国庫負担基準1,065,000 円×100 人÷120 人=887,500 円

サービス利用計画作成費の対象者に係る上限額管理事務については、当該指定相談事業者が行うこととする。(サービス利用計画作成費Ⅱ)