III. 相談支援事業者・相談支援専門員の業務実態~アンケート結果から~

本章では、サービス利用計画作成費の制度運用の担い手である相談支援事業者・相談支援専門員の業務の現状と課題、実際に担当しているケースの概要を把握するために実施したアンケート調査の結果を報告する。

給付が伸び悩んでいるサービス利用計画作成費について、現行の給付対象範囲が適切か、当初予定していたインフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含めた生活設計支援が適切に行われているかについて検証し、今後の給付対象範囲やその給 付内容のあり方について検討することを目的として、この一貫として、指定相談支援事業者が実施している相談支援の業務実態を把握するため、アンケート調査を実施した。)

・地域性、障害種別に配慮して、都道府県が推薦した、望ましい相談支援を実施できている相談支援事業者247 ヶ所。

・都道府県における推薦基準は以下のとおりである。

*複数の相談員を配置していること

*開設後一定期間を経過しており、相談支援体制が安定していること

*相談支援専門員研修に事例提供している等、相談支援の評価が高いこと

*3 障害のいずれかを重点的に実施しているところ、総合的に受けているところ等バランスに配慮すること

平成20 年1~2 月

アンケート調査票を郵送配布・郵送回収。

| 調査票 | 記入者 | 記入部数 | 調査項目 |

|---|---|---|---|

| ①事業所概要票 | 管理者 | 1 事業所につき1 部 | 事業所の経営主体、委託・指定の区分、職員体制、経営概況、自立支援協議会との関わりを把握。 |

| ②相談支援専門員調査票 | 相談支援専門員全員 | 専門員1 人につき1 部 | 相談支援専門員が業務上困難と感じている点、対応困難な利用者の特徴等、相談支援専門員の意識を把 握。 |

| ③相談支援専門員業務実態記録票 | 相談支援専門員全員 | 専門員1 人につき1 部 | 2/15(金)~2/24(日)の10 日間の相談支援専門員の業務実態を回数で把握。(訪問回数、電話回数等) |

| ④ケース調査票 | 報告事例を担当する相談支援専門員 | 1 ケースにつき1 部 | 事業所で以下の基準で「相談支援の困難性が高い」3ケースを選定し、当該ケースの主担当の相談支援専門員が記入。 ①平成19 年4 月~12 月にサービス利用計画作成費の支給決定を受けたケース(あれば必ず1 件は記入) ②平成19 年4 月~12 月に地域以降支援を行ったケース(あれば必ず1 件は記入) ③今後、サービス利用計画作成費の対象を拡大する場合、対象にすべきと貴事業所が考えるケース |

・相談支援事業者155 ヶ所(回収率63%)

| 調査票 | 票数 |

|---|---|

| ①事業所概要票 | 155 |

| ②相談支援専門員調査票 | 426 |

| ③相談支援専門員業務実態記録票 | 399 |

| ④ケース調査票 | 407 |

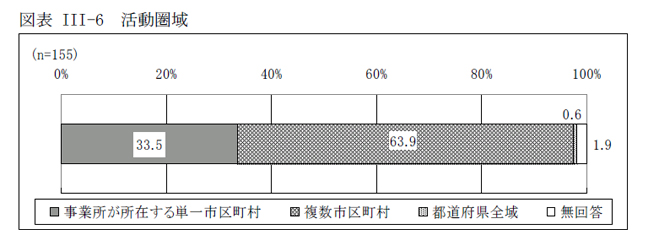

| 活動圏域 | ○複数市町村にまたがる事業所が63.9%であった。 |

|---|---|

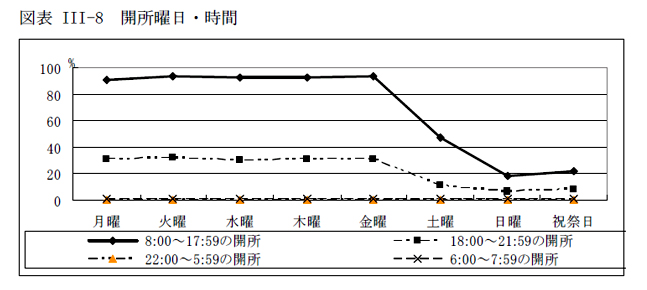

| 対応時間 | ○平日:日中(8~18 時)は9 割、夜間(18~22 時)は3 割が開所して いる一方、深夜・早朝(22~8 時)の開所はない。 ○土曜日:開所率は5 割である。 ○日曜・祝祭日:開所率は2 割である。 |

| 個別支援計画の作成状況 | ○計画作成率:担当ケース総数の半数以下という事業所が7 割である。 ○計画の見直し頻度:半年に1 回以下が6 割である。 ○計画の本人・家族への交付割合:ほぼ全数が38.1%である一方、ほとんどない、1~2 割程度が37.4%である。 ○計画の関係機関への交付割合:ほぼ全数が31%である一方、ほとんどない、1~2 割程度が38.1%である。 |

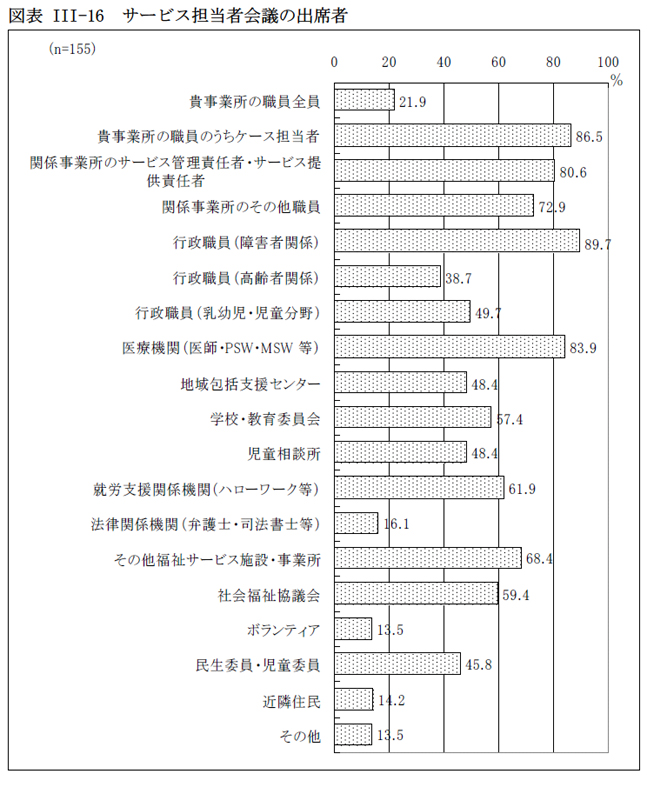

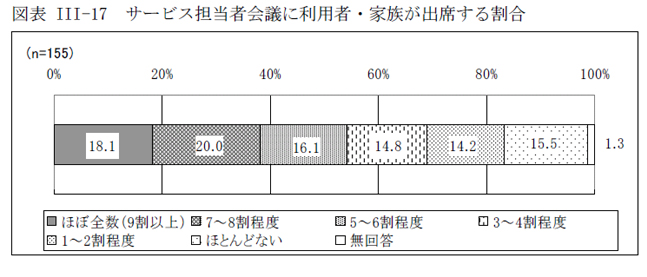

| サービス担当者会議の開催状況 | ○月1 回以上会議を開催するケースの割合:1~2 割程度が42.6%、ほとんどないが32.3%である。 ○会議の出席者:利用者に直接関わる事業所職員以外にも高齢・児童の関係機関、地域住民など幅広い。 ○利用者・家族の出席割合:ほぼ全数、7~8 割程度が38.1%である一方、ほとんどない、1~2 割程度が29.7%である。 |

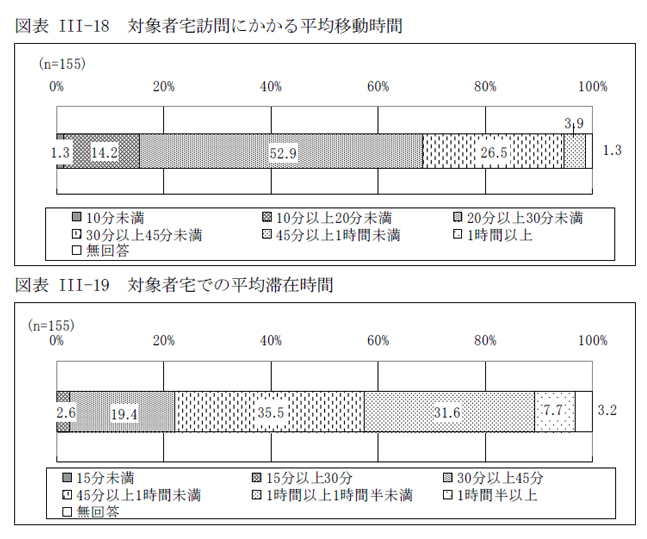

| 対象者宅訪問 | ○訪問にかかる平均移動時間:20 分以上30 分未満が52.9%である。 ○対象者宅での平均滞在時間:30 分~1 時間半が86.5%である。 |

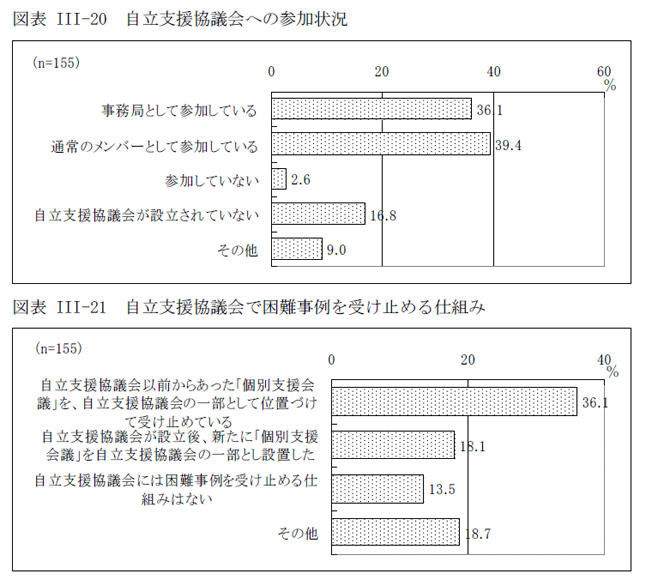

| 自立支援協議会との関係性 | ○自立支援協議会への参加状況:通常のメンバーとして、事務局として、75.5%が関係性を持っている。 ○困難事例を受け止める仕組み:個別支援会議を設置しているのは54.1%である。 |

| 職員体制 | ○平均職員数:3.5 人で、常勤専任が1.9 人(全体の56.8%)である。 ○障害分野の相談員としての平均経験年数:6.5 年である。 ○相談支援従事者研修修了状況:職員全体のうち70.7%が研修を修了している。 |

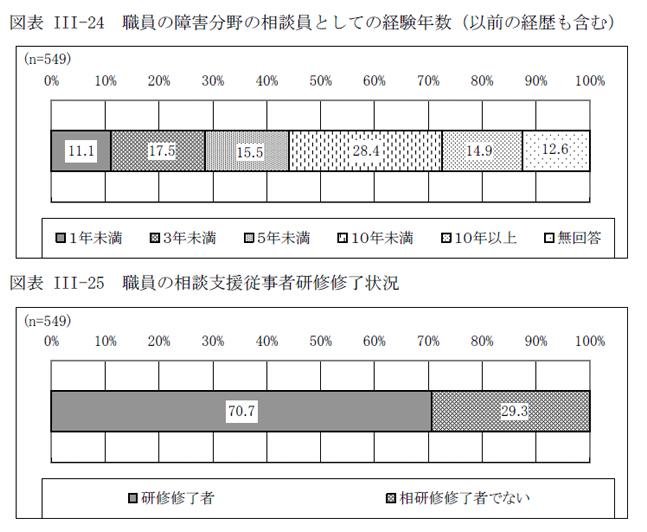

| 事業活動収支 | ○事業規模:年間1400~1500 万程度であり、収支差は-4%の赤字である。 ○収入:委託相談支援事業にかかる収入が79%で、サービス利用計画作成費収入は1%である。 ○支出:人件費が84%である。 |

詳細はこちら

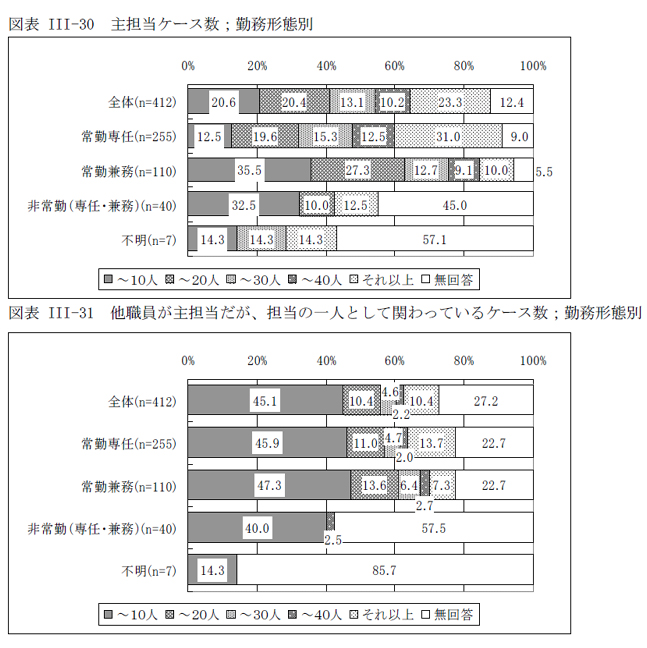

| 担当ケース数 | ○平均主担当ケース数:全体平均で39.9 件であり、常勤専任は他に比べて多い。 ○平均サポートケース数:他職員が主担当だが担当の一人として関わっているケース数は18.5 件である。 |

|---|---|

| 業務負担 | ○個別ケース対応の負担感:利用者と家族の関係調整、利用者の依存や状態の不安定さ、地域資源の不足に起因する負担感が高い。 ○業務を進める上での負担感:業務範囲の不明確さ、困難ケース対応、自分の力量への不安、事務作業の煩雑さ、職員待遇の低さに起因する負担感が高い。 ○勤務形態別の負担感:常勤のほうが非常勤に比べて負担感が高い。 |

| 業務量 | ○相談支援に関わった平均時間数:2 月15 日(金)~24 日(日)(10 日間)で32.3 時間である。 ○平均業務実施回数:2 月15 日(金)~24 日(日)(10 日間)で電話25回、訪問・外出同行7.7 回、来所6.6 回であり、個別ケース対応が多い。 |

詳細はこちら

| 基本属性 | ○年齢:18 歳以上65 歳未満が90.2%である。 ○性別:男性49.6%、女性43%である。 ○障害程度区分:区分1~3 が38.1%、区分4~6 が32.9%、非該当・未認定が23.6%とばらついている。 ○手帳の保有率:身体障害者手帳4 割、療育手帳5 割、精神保健福祉手帳2 割である。 ○生活場所:自宅が87.2%である。 ○直近2 年の入院・入所回数:平均1.08 回である。 |

|---|---|

| サービスの利用状況 | ○利用しているサービス数:1 種類が31.9%、2 種類25.6%、3 種類17.7%であり、8 割は何らかのサービスを利用している。 ○利用しているサービスの内容:訪問系サービスが60.4%、日中活動系サービス54.5%、居住系サービス27.8%である。 ○区分が重いケースほどサービスの利用率は高く、身体のみ・重複障害ケースは知的のみ・精神のみに比べてサービスの利用率が高い。 |

| 介護者の 状況 |

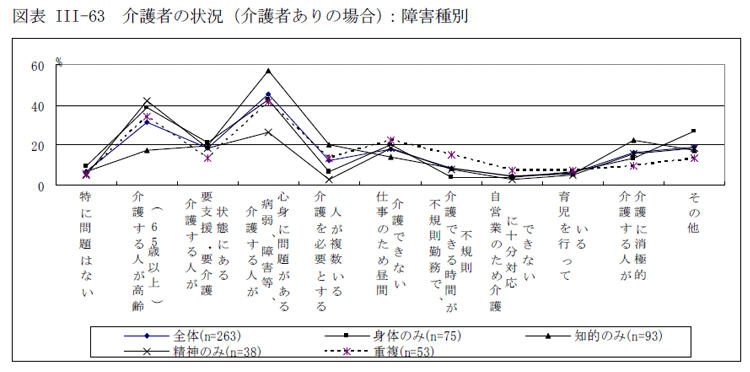

○介護者の有無:介護者有りが64.6%である。 ○介護者の課題:ほとんどのケースで何らかの課題を抱えており、特に介護者の心身に問題がある、高齢である(65 歳以上)、要支援・養介護状態にある割合が高い。 |

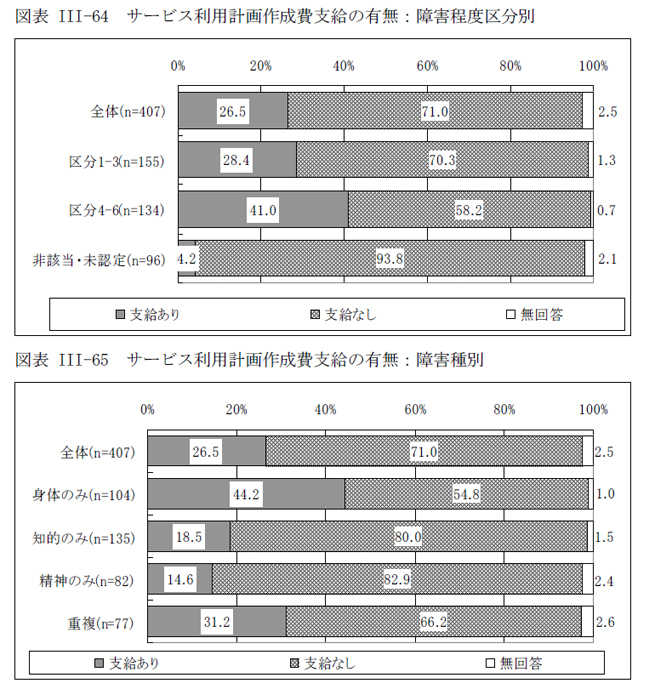

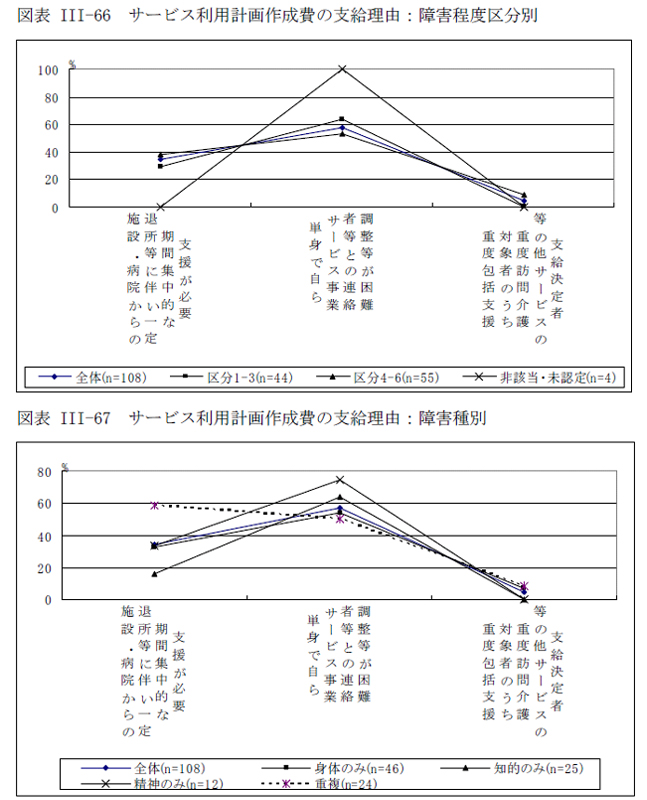

| 作成費の支給状況 | ○サービス利用計画作成費の支給の有無:相談支援の困難性が高いケースのうち、作成費の支給があるのは26.5%である。区分が重いケース、身体のみ・重複障害ケースの支給割合が高い。 ○作成費の支給理由:単身等が57.4%、退所等支援が34.3%である。 |

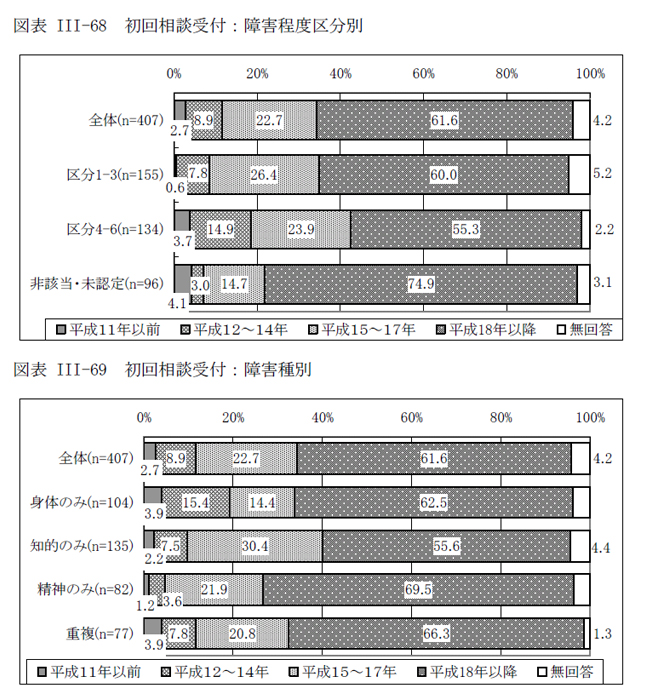

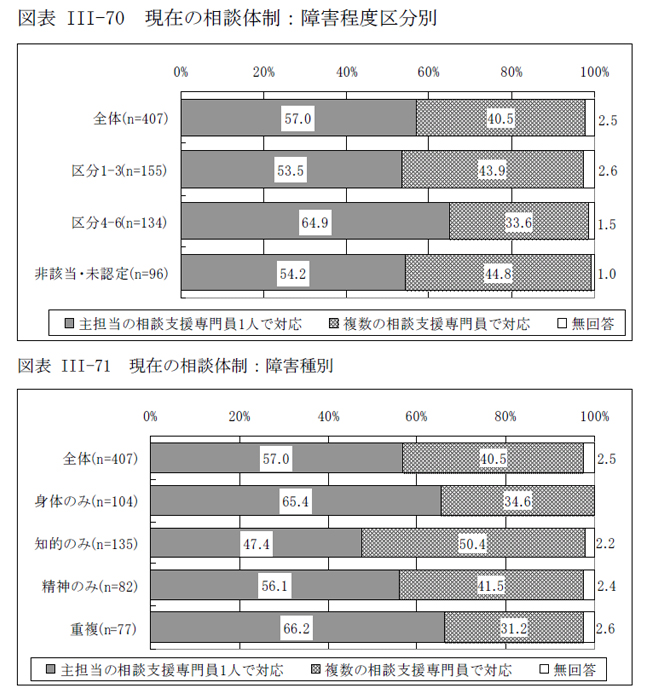

| 相談支援の状況 | ○初回相談受付:平成18 年以降(2 年以内の関わり)が全体で61.6%である。 ○現在の相談体制:主担当1人で対応が57%である。区分の軽いケース、知的のみ・精神のみケースでは複数で対応する割合が高い。 ○1 月あたりの平均相談実績延べ件数:来所1.1 回、訪問1.9 回、電話5.7回、FAX・メール・手紙1.7 回、事業所内部のサービス担当者会議0.7回、事業所外も含むサービス担当者会議0.4 回である。 |

| サービス担当者会議の開催状況 | ○開催回数:平成19 年4~12 月の平均開催回数は4.9 回(約2 ヶ月に1回)である。 ○会議の出席者:利用者に直接関わる事業所職員や医療機関の出席率が高い。 ○利用者・家族の出席割合:平均2 回である。 |

| 相談支援領域 | ○支援割合が高い領域:福祉サービス等の利用援助83.5%、障害や病気に関すること66.1%、制度、法律に関する情報提供62.4%である。 |

| 支援の困難性 | ○支援の困難点:利用者の状態の不安定さ、利用者とのコミュニケーションの難しさ、利用者と家族の関係調整、地域資源の不足の割合が高い。 ○困難点の項目数:区分が軽いケース、知的のみ・精神のみケースの困難点の項目数が他に比べて多い。 |

詳細はこちら

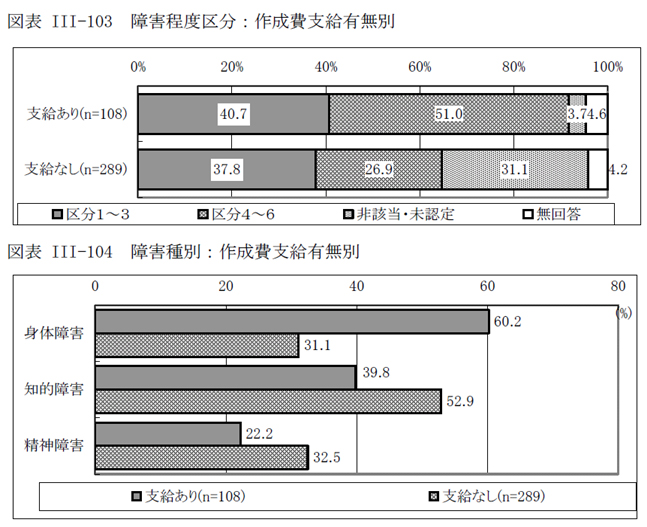

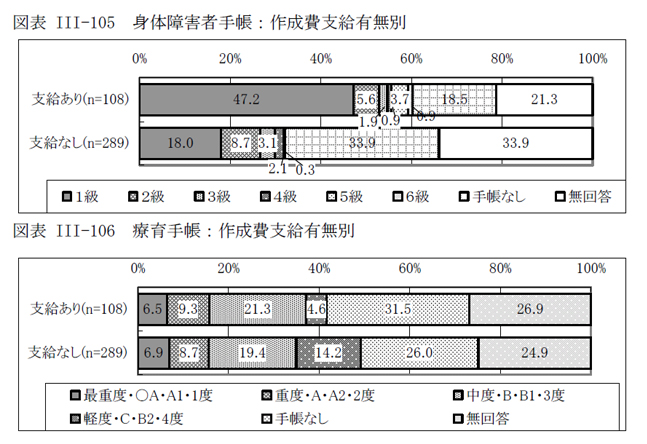

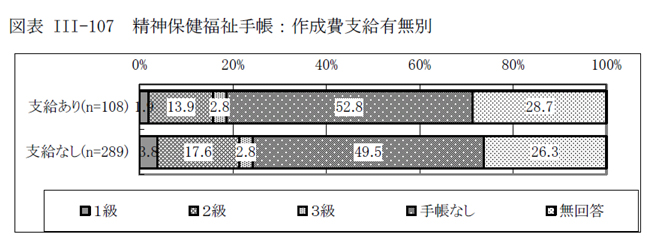

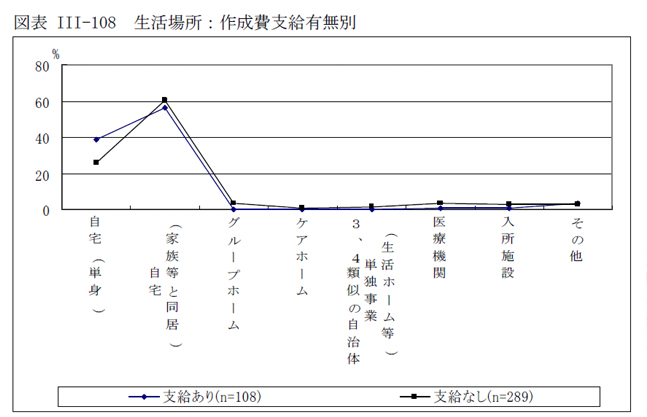

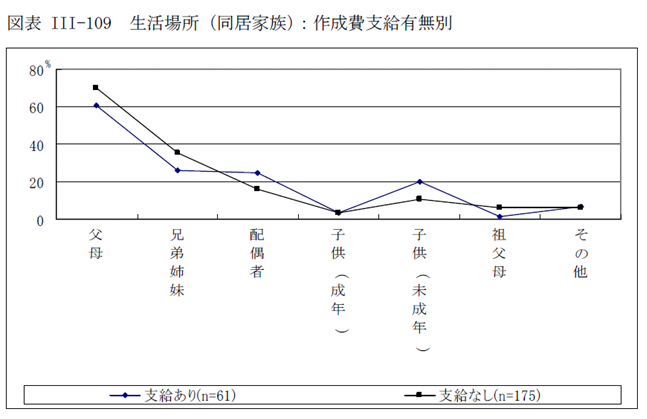

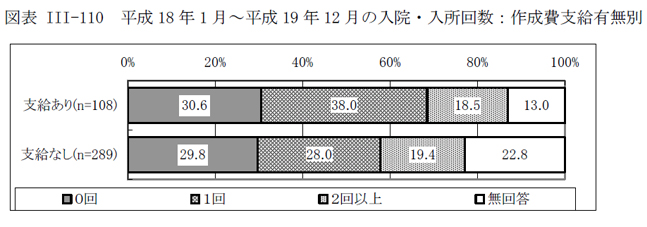

| 基本属性 | ○年齢:支給なしケースのほうが18 歳未満の若年層の割合が高い。(支給あり3.7%、支給なし7.9%) ○障害程度区分:支給ありケースは91.7%が認定を受けているが、支給なしでケースでは64.7%である。 ○手帳の保有率:身体障害者手帳は支給ありケースのほうが保有率が高い一方、療育手帳、精神保健福祉手帳は支給なしケースのほうが保有率が高い。 ○生活場所:支給ありケースのほうが自宅(単身)の割合が高い。(支給あり38.9%、支給なし25.6%) |

|---|---|

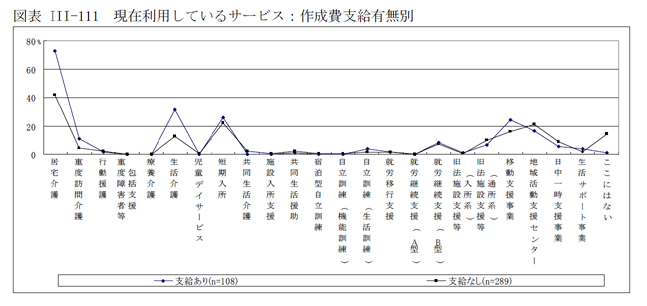

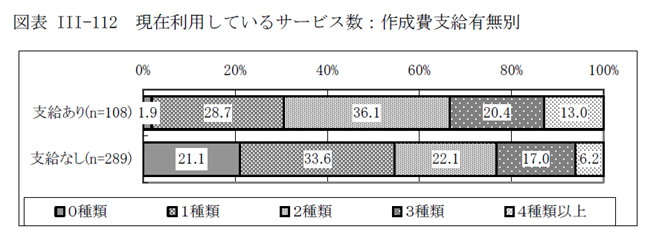

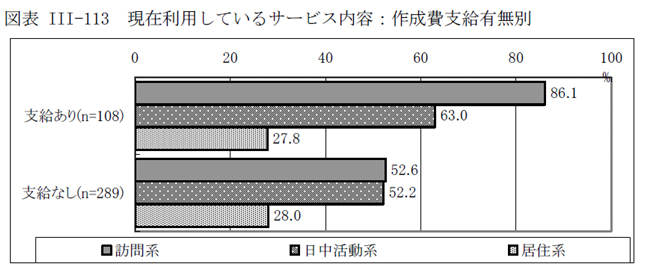

| サービスの利用状況 | ○利用しているサービス数:支給ありケースはほぼ全数でサービスを利用しているのに対し、支給なしケースは21.1%が全くサービスを利用していない。 ○利用しているサービスの内容:支給ありケースでは訪問系の割合が高く、日中活動系が続くのに対し、支給なしケースでは訪問系、日中活動系の割合がほぼ同程度である。 |

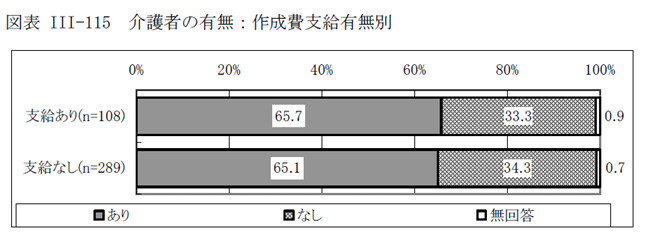

| 介護者の状況 | ○支給の有無で大きな差はない。 |

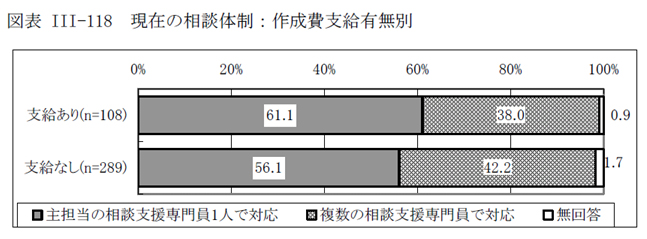

| 相談支援の状況 | ○初回相談受付:支給なしケースのほうが、平成17 年以前に相談を受付けている(2 年以上の関わり)割合が高い。 ○現在の相談体制:支給なしケースでは複数の相談支援専門員で対応する割合が高い。 ○1 月あたりの平均相談実績延べ件数:訪問1.9 回、FAX・メール・手紙での相談については、支給ありケースのほうが件数が多い。 |

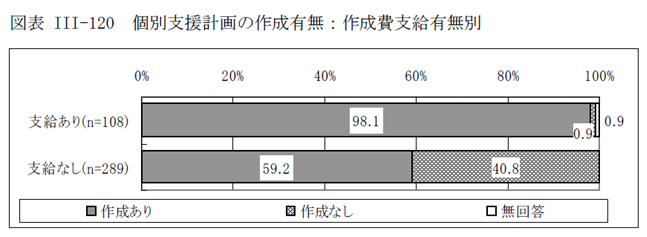

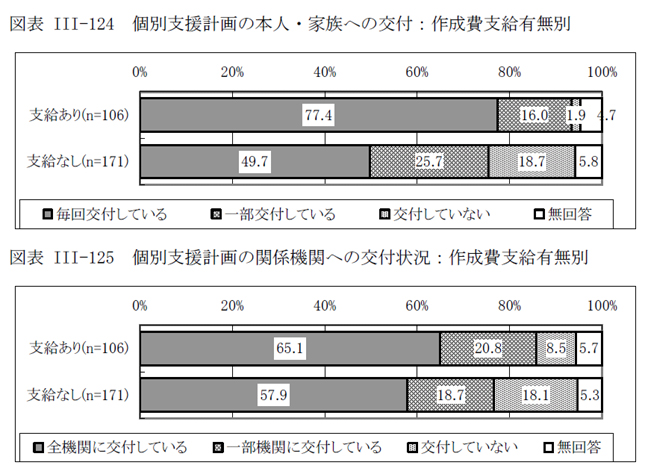

| 個別支援計画の作成状況 | ○計画作成率:支給ありケースは98.1%であるのに対し、支給なしケースは59.2%である。 ○計画の見直し頻度:平成19 年4~12 月の平均見直し回数は支給ありケース2.2 回、支給なしケース1.7 回で支給ありケースのほうが頻度が高い。 ○計画の本人・家族への交付割合:支給ありケースのほうが交付割合が高い。 ○計画の関係機関への交付割合:支給ありケースのほうが交付割合が高い。 |

| サービス担当者会議の開催 状況 |

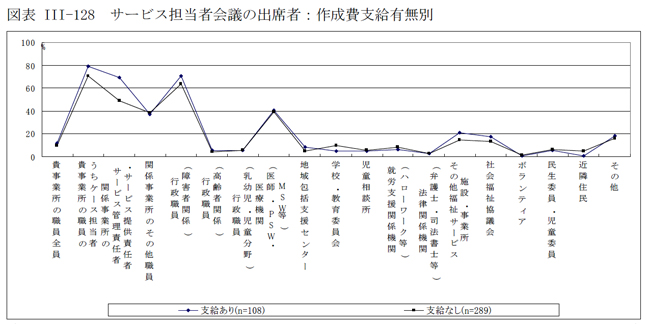

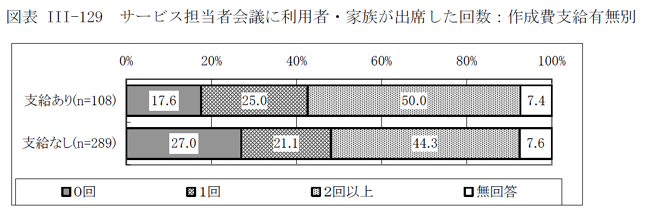

○開催回数:平成19 年4~12 月の平均開催回数は支給ありケース5.2 回、支給なしケース4.8 回である。 ○会議の出席者:支給ありケースはサービス利用率が高いため、事業所職員の出席率が高い。 ○利用者・家族の出席割合:支給ありケースのほうが出席回数が多い。 |

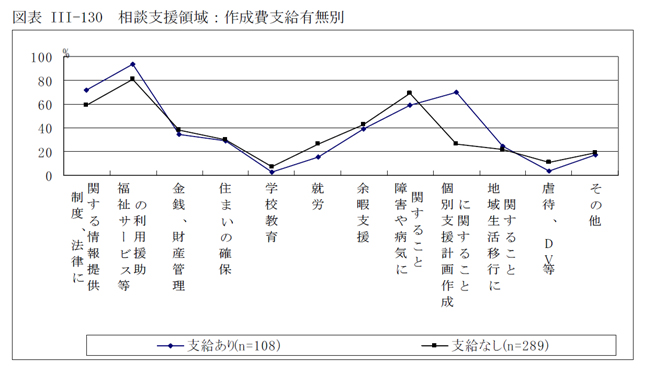

| 相談支援領域 | ○支援割合が高い領域:支給ありケースは、制度、法律に関する情報提供、福祉サービス等の利用援助、個別支援計画作成に関することの割合が高いが、それ以外は支給なしケースのほうが幅広に相談を受けている。 |

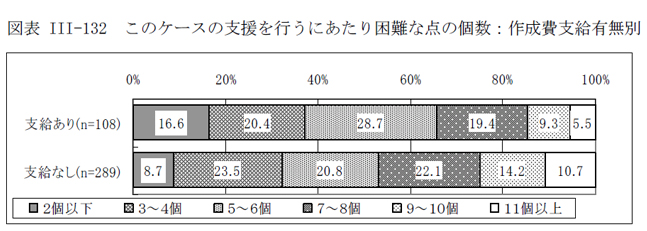

| 支援の困難性 | ○支援の困難点:全体に支給ありケースより支給なしケースのほうが困難点が多い。 |

詳細はこちら

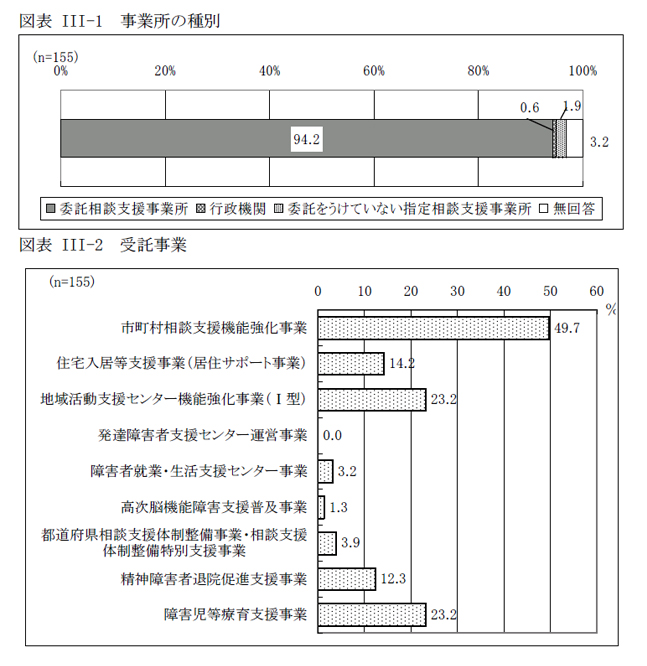

○事業所の種別は、委託相談支援事業者が94.2%で大半を占めた。

○事業所の受託事業は、市町村相談支援機能強化事業が49.7%、地域活動支援センター機能強化事業(Ⅰ型)と障害児等療育支援事業がそれぞれ23.2%と、相談関連の事業をあわせて受託している事業所が多かった。

○事業所の経営主体は、社会福祉法人(社会福祉協議会以外)が66.5%と最も多く、医療法人が9.7%、社会福祉協議会が9.0%で続いていた。

○事業所の開設年は、2000~2002 年が36.8%、1999 年以前が23.2%で、開設後5 年以上経過している事業所が全体の6 割を占めた。

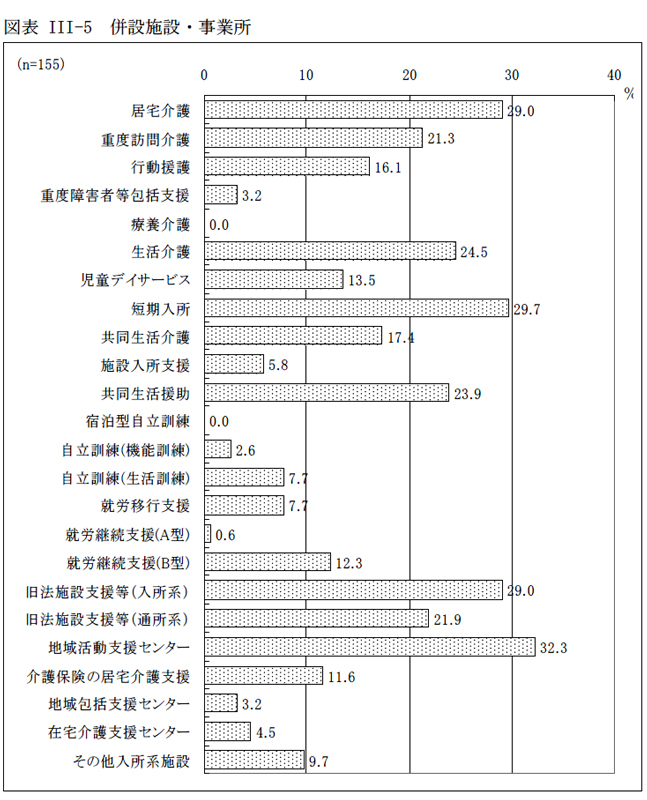

○併設施設・事業所は、地域活動支援センターが32.3%、短期入所29.7%、居宅介護と旧法施設支援等(入所系)がそれぞれ29.0%であった。

①活動圏域

○事業所の活動圏域は、複数市区町村が63.9%と多く、事業所が所在する単一市区町村が33.5%であった。

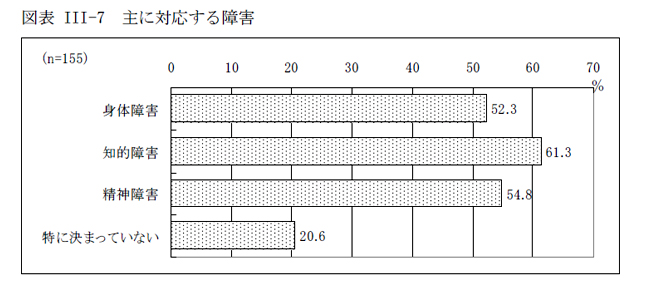

②対応する障害

○主に対応する障害は、身体障害52.3%、知的障害61.3%、精神障害54.8%、特に決まっていないが20.6%であった。

③対応時間・方法

○月~金曜日までの平日は、9 割が日中(8~18 時)に開所しており、3 割が夜間(18~22時)も開所していた。一方、深夜(22~6 時)、早朝(6~8 時)に開所している事業所はなかった。また、土曜日の開所率は5 割、日曜・祝祭日の開所率は2 割程度であった。

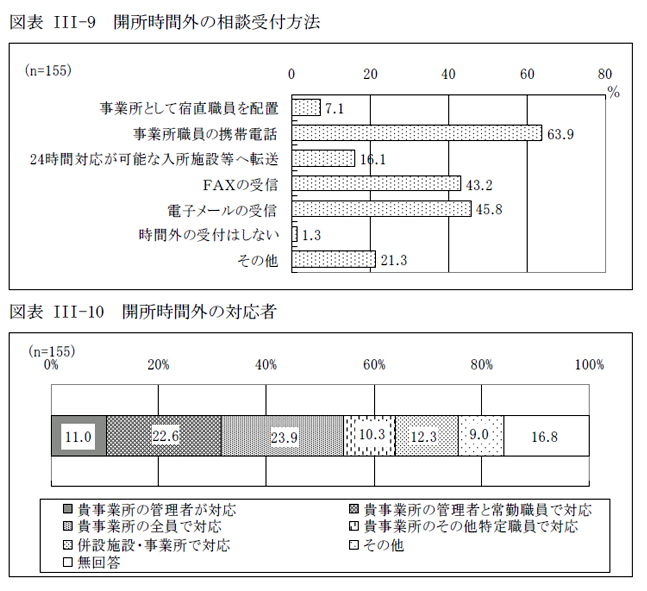

○開所時間外の相談受付方法は、事業所職員の携帯電話63.9%が最も多く、電子メールの受信45.8%、FAXの受信43.2%が多かった。

○なお、電子メールやFAX の受信については、時間外は受信のみという事業所が多く、電子メールで70.4%、FAX で88.1%となっていた。

○また、時間外の対応者は、事業所の全員が23.9%、事業所の管理者と常勤職員が22.6%、事業所の管理者が対応11%、事業所のその他特定職員が対応が10.3%であり、事業所職員で対応するところが7 割を占めた。併設施設・事業所で対応するところは12.3%であった。

④個別支援計画の作成状況

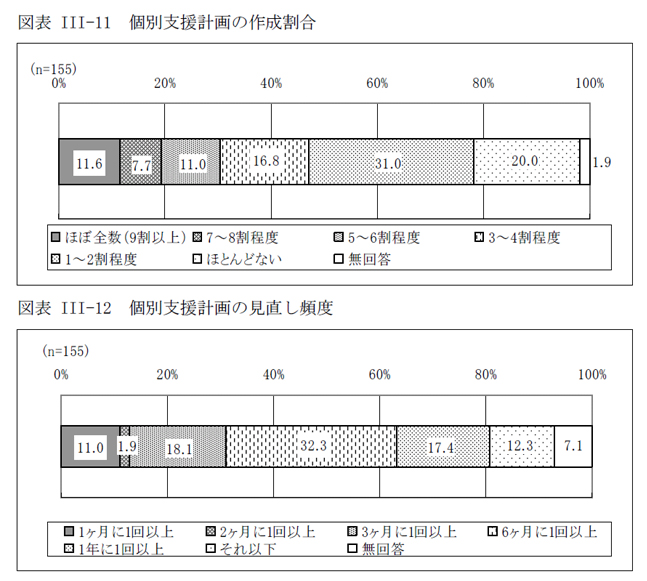

○個別支援計画を作成する割合は、全ケースの1~2 割程度が31.0%、ほとんどないが20.0%、3~4 割程度が16.8%で、ケース総数の半分を切っている事業所が7 割であった。一方で、ほぼ全数(9割以上)で作成している事業所は11.6% であった。

○個別支援計画の見直し頻度は、6 ヶ月に1 回以上が32.3%、1 年に1 回以上が17.4%、それ以下が12.3%で、全体の6 割を占めた。

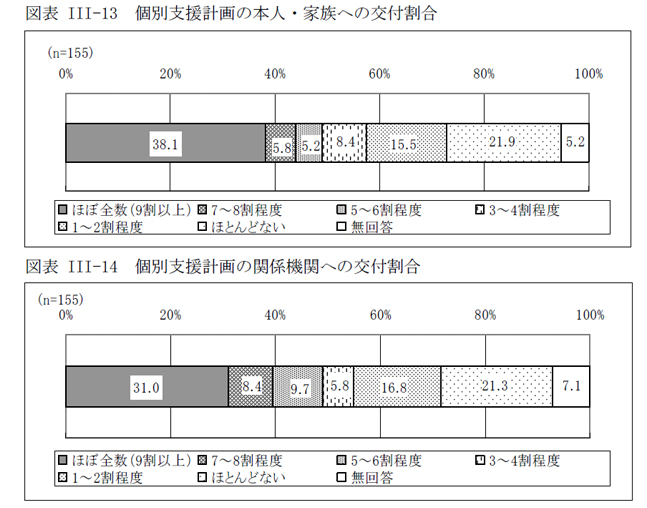

○個別支援計画を本人・家族へ交付する割合は、ほぼ全数(9 割以上)が38.1%である一方で、ほとんどない21.9%、1~2 割程度15.5%をあわせて37.4%は交付割合が低調であった。

○個別支援計画を関係機関へ交付する割合は、ほぼ全数(9 割以上)が31.0%である一方で、ほとんどない21.3%、1~2 割程度16.8%をあわせて38.1%は交付割合が低調であった。

⑤サービス担当者会議の開催状況

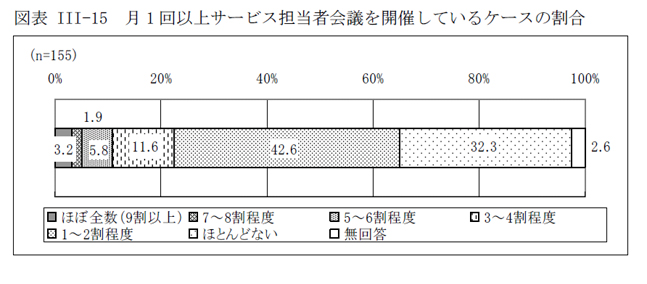

○月1 回以上サービス担当者会議を開催しているケースの割合は、1~2 割程度が42.6%、ほとんどないが32.3%であり、頻回にサービス担当者会議を開催するケース数は多くなかった。

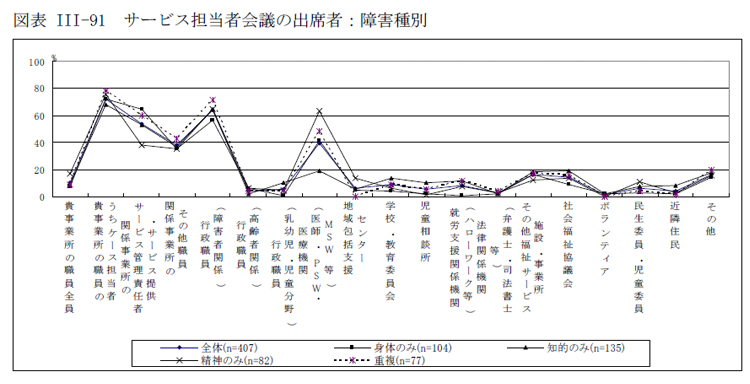

○サービス担当者会議への出席者(必要に応じて出席する人を含む)は、利用者に直接関わる相談支援事業者や関係事業所の職員以外にも多岐にわたっている。高齢者関係では、行政職員(高齢者関係)38.7%、地域包括支援センター48.4%、児童関係では、行政職員(乳幼児・児童分野)49.7%、学校・教育委員会57.4%、児童相談所48.4%であった。また、障害者の地域生活支援という視点から、民生委員・児童委員が45.8%、近隣住民が14.2%あった。

○サービス担当者会議に利用者・家族が出席する割合は、ほぼ全数(9 割以上)が18.1%、7~8割程度が20.0%である一方、ほとんどないが15.5%、1~2 割程度が14.2%であった。

⑥対象者宅訪問の所要時間

○対象者宅訪問にかかる平均移動時間は、20 分以上30 分未満が52.9%で最も多く、30 分以上45 分未満が26.5%で続いていた。

○また、対象者宅での平均滞在時間は、45 分以上1 時間未満35.5%、1 時間以上1時間半未満31.6%、30 分以上45 分19.4%であり、30 分~1 時間半が全体の86.5%を占めた。

○地域自立支援協議会への参加状況は、通常のメンバーとして参加している39.4%、事務局として参加している36.1%をあわせて75.5%が地域自立支援協議会との関係性を持っていた。

○自立支援協議会で困難事例を受け止める仕組みとしては、自立支援協議会以前からあった「個別支援会議」を自立支援協議会の一部として位置づけて受け止めているが36.1%、自立支援協議会が設立後、新たに「個別支援会議」を自立支援協議会の一部とし設置したが18.1%で、受け止めの仕組みがある事業所は全体の54.1%であった。一方で、自立支援協議会には困難事例を受け止める仕組みはないとした事業所が13.5%あった。

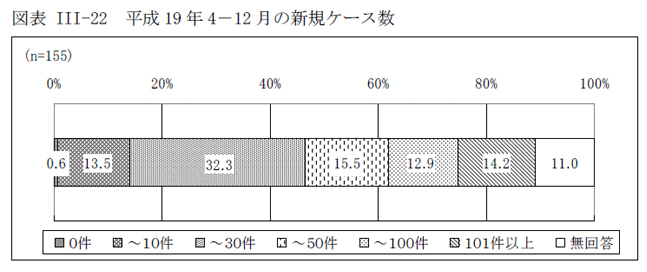

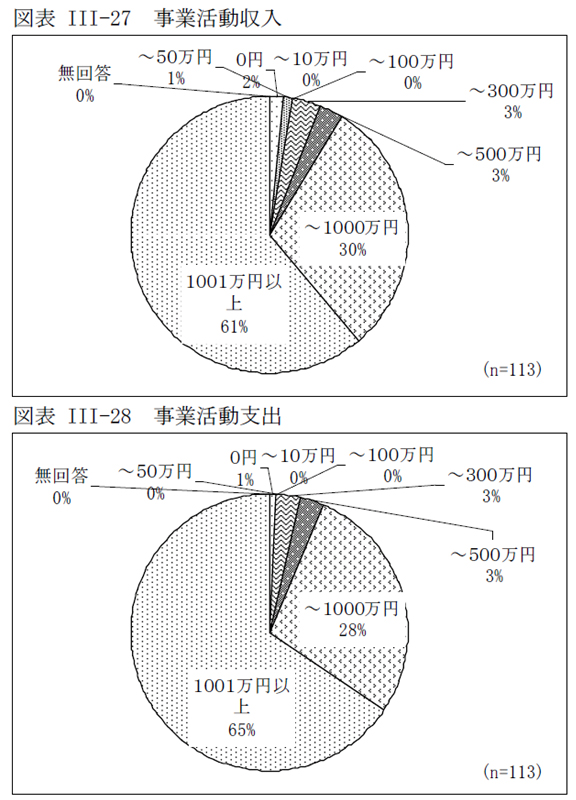

①新規・終結ケース数

○事業所の担当ケースのうち、平成19 年4 月から12 月の新規ケース数は、11~30件32.3%、31~50 件15.5%、51~100 件が12.9%、101 件以上が14.2%であった。

○事業所の担当ケースのうち、平成19 年4 月から12 月に終結したケース数は、1 件~5 件42.6%、0 件18.1%であった。新規ケースに比べて終結ケースは少なく、事業所の抱えるケース数は増加傾向にあることがうかがえる。

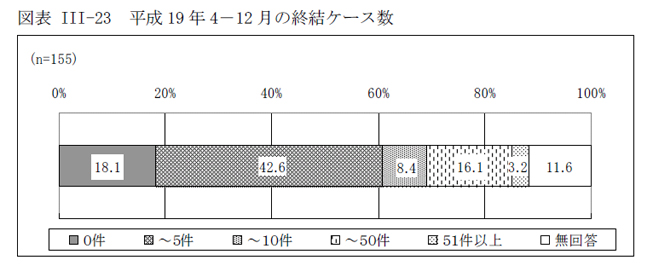

②職員体制

○1 事業所あたりの平均職員数は3.5 人であった。勤務形態別にみると、常勤・専任1.9 人、常勤・兼任1.2 人、非常勤・専任0.3 人、非常勤・兼任0.2 人であった。

○障害分野の相談員としての経験年数はばらついており、平均6.5 年であった。

○職員の相談支援従事者研修修了状況をみると、70.7%は研修を修了していた。

○職員の保有資格は、社会福祉士32.6%、社会福祉主事任用資格29.9%、精神保健福祉士22%が多かった。

図表III-26 職員の保有資格

| 人数 | % | |

|---|---|---|

| 医師・歯科医師・薬剤師 | 1 | 0.2% |

| 保健師 | 9 | 1.6% |

| 看護師・准看護師 | 15 | 2.7% |

| 理学療法士 | 3 | 0.5% |

| 作業療法士 | 3 | 0.5% |

| 言語聴覚士 | 1 | 0.2% |

| 社会福祉士 | 179 | 32.6% |

| 精神保健福祉士 | 121 | 22.0% |

| 介護福祉士 | 59 | 10.7% |

| 臨床心理士 | 4 | 0.7% |

| 社会福祉主事任用資格 | 164 | 29.9% |

| 介護支援専門員 | 106 | 19.3% |

| N | 549 | 100.0% |

○事業所の事業活動収支をみると、平均的な事業規模は1400~1500 万程度であり、収支状況は、-4%と赤字であった。

○収入は、委託相談支援事業にかかる収入が79%を占め、サービス利用計画作成費の収入は1%であった。一方、支出では人件費が84%を占めていた。

図表Ⅲ-29 事業活動収支

| (n=113) | 平均(千円) | % | |

|---|---|---|---|

| 事 業 活 動 収 入 |

委託相談支援事業にかかる収入 | 11,230 | 79% |

| サービス利用計画作成費収入 | 156 | 1% | |

| 障害程度区分認定調査の受託収入 | 53 | 0% | |

| その他 | 2,866 | 20% | |

| 事業活動収入計 | 14,306 | 100% | |

| 事 業 活 動 支 出 |

人件費 | 12,016 | 84% |

| 旅費交通費 | 224 | 2% | |

| 通信運搬費 | 287 | 2% | |

| 土地・建物・建物付属設備の賃借料 | 449 | 3% | |

| その他の事務費・事業費支出 | 1,589 | 11% | |

| 減価償却費 | 216 | 2% | |

| 徴収不能額 | 0 | 0% | |

| 引当金繰入 | 29 | 0% | |

| 事業活動支出計 | 14,810 | 104% | |

| 事業活動収入-事業活動支出 | -504 | -4 | |

○相談支援専門員の担当しているケース数は平均39.9 件であり、勤務形態別にみると、常勤専任が常勤兼務や非常勤に比べて多かった。

○他職員が主担当だが担当の一人として関わっているケース数は平均18.5 件であり、勤務形態別にみると、常勤が非常勤に比べて多かった。

○全体として相談支援専門員が担当しているケース数は平均58.4 件であった。

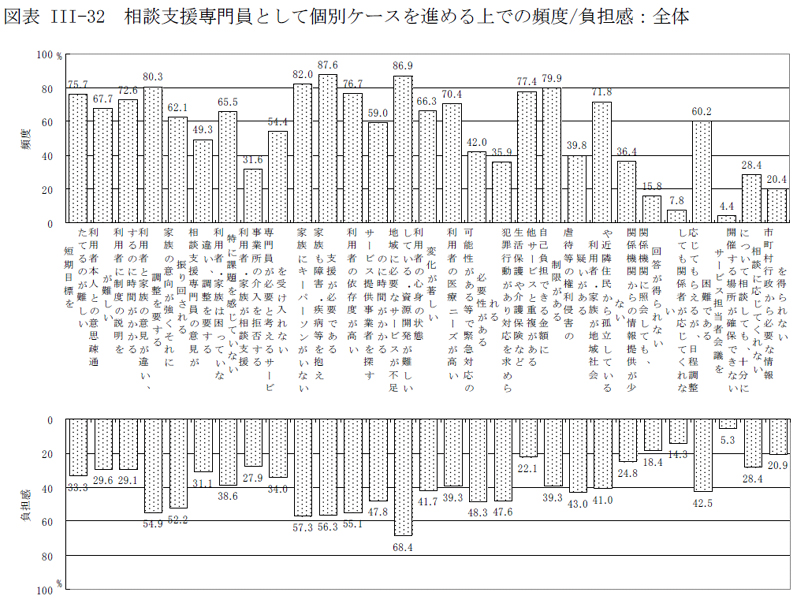

○個別のケース対応を進める上ではさまざまな困難な場面がある。特に相談支援専門員が負担を感じているのは、以下のような項目であった。

(利用者と家族の関係調整)

・利用者と家族の意見が違い調整を要する:54.9%

・家族の意向が強くそれに振り回される:52.2%

・家族にキーパーソンがいない:57.3%

・家族も障害・疾病等を抱え支援が必要である:56.3%

(利用者の依存や状態の不安定さ)

・利用者の依存度が高い:55.1%

・自殺企図や病状急変の可能性がある等で緊急対応の必要性がある:48.3%

・利用者に反社会的な行動や犯罪行動があり対応を求められる:47.6%

(地域資源の不足)

・サービス提供事業者を探すのに時間がかかる:47.8%

・地域に必要なサービスが不足している・資源開発が難しい:68.4%

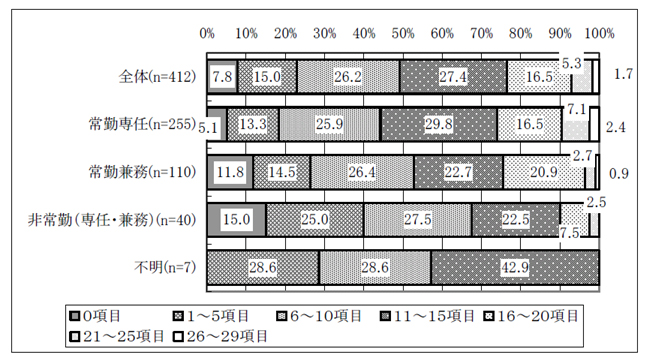

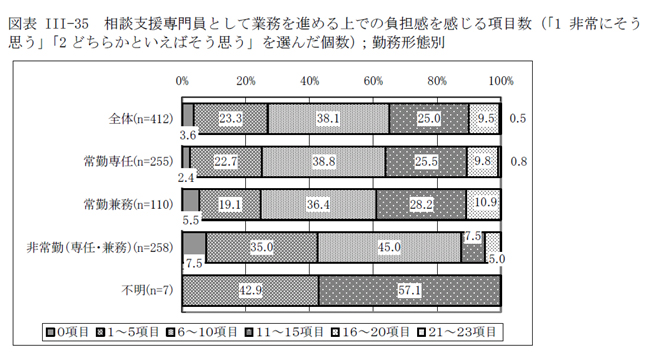

○負担感を感じている項目数を勤務形態別にみると、常勤のほうが非常勤に比べて負担感を感じている項目数が多かった。

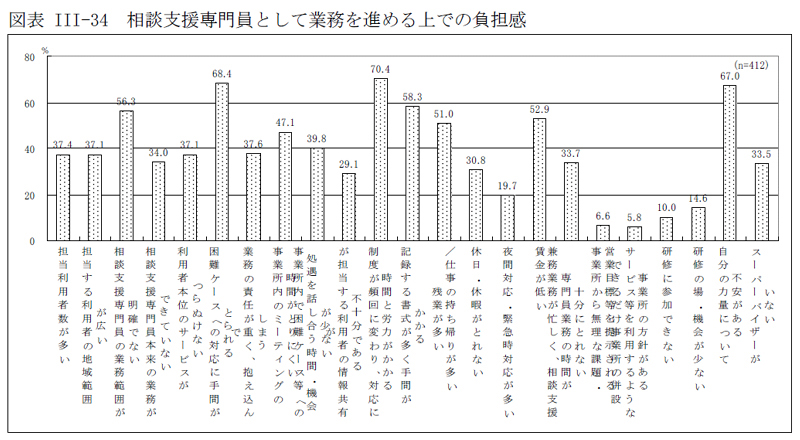

○相談支援専門員が業務を進める上で特に負担を感じているのは、以下のような項目であった。

(相談支援専門員の業務について)

・相談支援専門員の業務範囲が明確でない:56.3%

・困難ケースへの対応に手間がとられる:68.4%

・自分の力量について不安がある:67.0%

(事務作業について)

・制度が頻回に変わり、対応に時間と労力がかかる:70.4%

・記録する書式が多く手間がかかる:58.3%

(職員待遇について)

・残業が多い/仕事の持ち帰りが多い:51.0%

・賃金が低い:52.9%

○負担感を感じている項目数を勤務形態別にみると、常勤のほうが非常勤に比べて負担感を感じている項目数が多かった。

○平成20 年2 月15 日(金)~24 日(日)に、相談支援専門員が相談支援に関わった時間数は、平均32.3 時間であった。

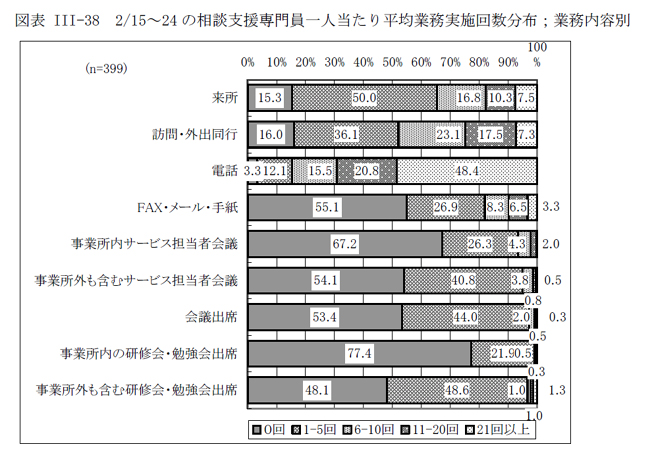

○平成20 年2 月15 日(金)~24 日(日)の相談支援専門員の業務実施回数は、電話が25回と最も多く、ついで、訪問・外出同行7.7 回、来所6.6 回で、全体として個別ケース対応が多かった。

図表III-36 2/15~24 の相談支援専門員一人当たり平均業務時間数;勤務形態別

| 平均 (時間) |

最大値 (時間) |

最小値 (時間) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 32.3 | 101.1 | 0.0 | 21.8 | 399 |

| 常勤専任 | 38.1 | 101.1 | 0.0 | 21.0 | 254 |

| 常勤兼務 | 23.8 | 75.5 | 0.0 | 19.9 | 106 |

| 非常勤(専任・兼務) | 18.3 | 58.3 | 0.0 | 17.1 | 32 |

| 不明 | 13.0 | 27.0 | 0.0 | 11.3 | 7 |

図表III-37 2/15~24 の相談支援専門員一人当たり平均業務実施回数

| 平均(回) | 最大値(回) | 最小値(回) | 標準偏差 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 個別ケース対応 | 来所 | 6.6 | 51.0 | 0.0 | 8.5 |

| 訪問・外出同行 | 7.7 | 60.0 | 0.0 | 8.9 | |

| 電話 | 25.0 | 191.0 | 0.0 | 22.9 | |

| FAX・メール・手紙 | 3.6 | 89.0 | 0.0 | 8.7 | |

| 事業所内サービス担当者会議 | 1.2 | 27.0 | 0.0 | 3.0 | |

| 事業所外も含むサービス担当者会議 | 1.3 | 24.0 | 0.0 | 2.6 | |

| その他 | 会議出席 | 1.2 | 58.0 | 0.0 | 3.4 |

| 事業所内の研修会・勉強会出席 | 0.4 | 20.0 | 0.0 | 1.3 | |

| 事業所外も含む研修会・勉強会出席 | 1.7 | 50.0 | 0.0 | 4.8 | |

| N | 399 | ||||

本項では、調査対象となった相談支援事業者において「相談支援の困難性が高い」と考えるケースの概要について、障害程度区分別、障害種別に分析し、サービス利用計画作成費で評価すべき「相談支援の困難性が高い」ケースとはどのようなものか、その範囲を明らかにする基礎資料を提示する。

①年齢・性別

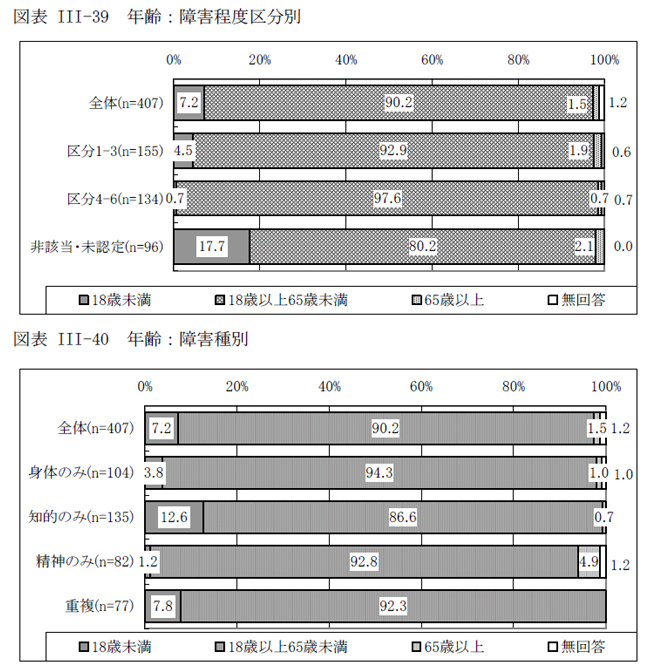

○相談支援の困難性が高いケースの年齢をみると、全体では、18 歳以上65 歳未満が90.2%と大半を占めた。

○障害程度区分別にみると、非該当・未認定ケースでは18 歳未満の若年層の割合が17.7%と高かった。また、障害種別にみると、知的のみ・重複ケースでは18 歳未満の若年層の割合がそれぞれ12.6%、7.8%と高く、精神のみケースでは65 歳以上の高齢層の割合が4.9%と他に比べて高かった。

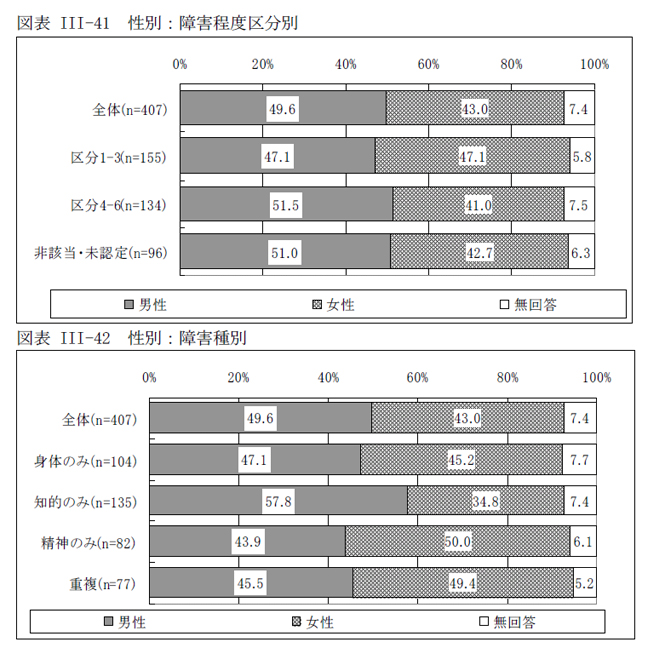

○性別は、全体では、男性49.6%、女性43.0%であった。

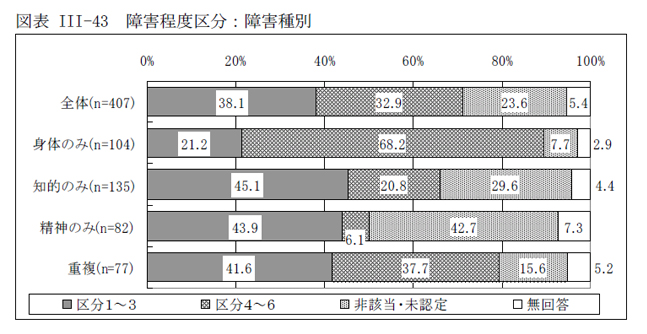

②障害程度区分

○障害程度区分をみると、全体では区分1~3 が38.1%、区分4~6 が32.9%、非該当・未認定が23.6% であり、相談支援の困難性が高さと障害程度区分の重さには関連がなかった。

○障害種別に障害程度区分をみると、身体のみケースでは区分4~6 が68.2%と最も多い一方、知的のみケースでは区分1~3 が45.1%、非該当・未認定が29.6%、精神のみケースでは、区分1~3 が43.9%、非該当・未認定が42.7%であり、軽度者が多い傾向にあった。

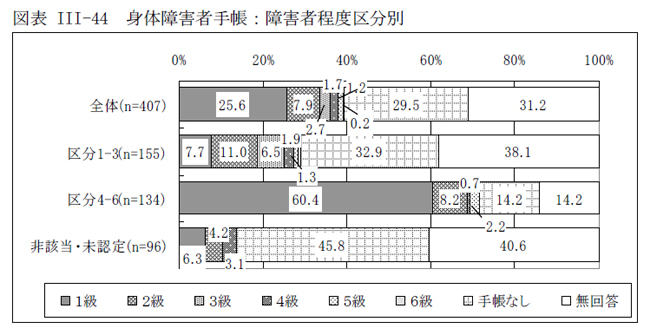

③手帳の状況

○身体障害者手帳を保有しているのは全体の約4 割で、29.5%、1級25.6%、2級7.9%であった。

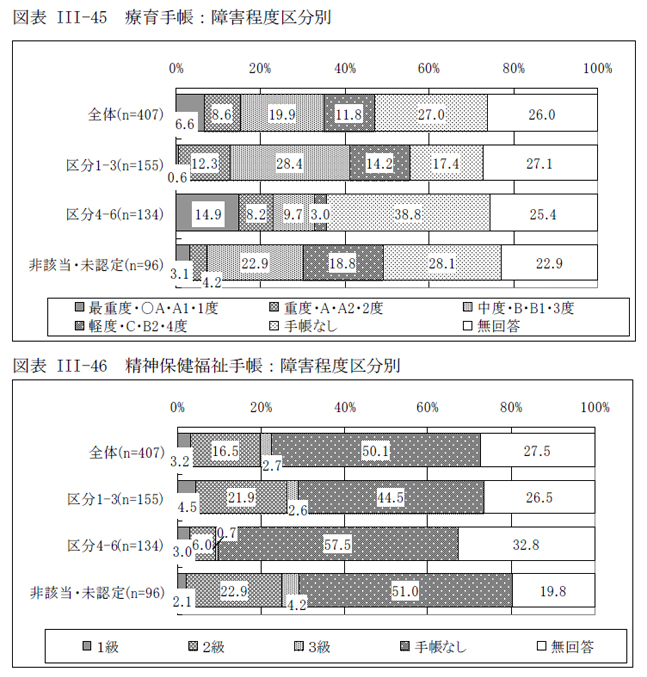

○療育手帳を保有しているのは全体の約5 割で、中度が19.9%、軽度が11.8%であった。

○精神保健福祉手帳を保有しているのは全体の約2 割で、2級16.5%、1級3.2%、3級2.7%であった。

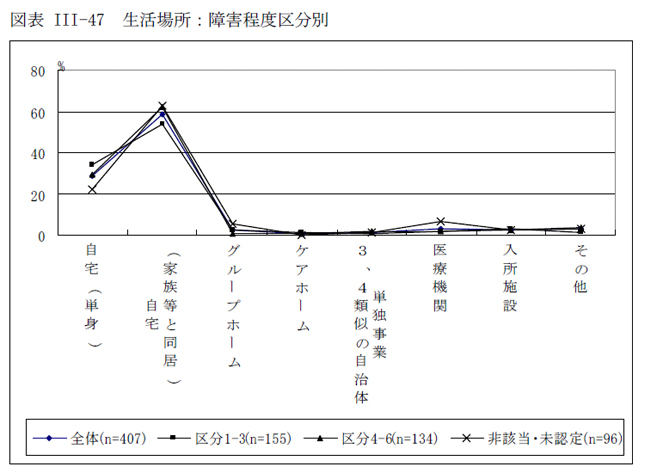

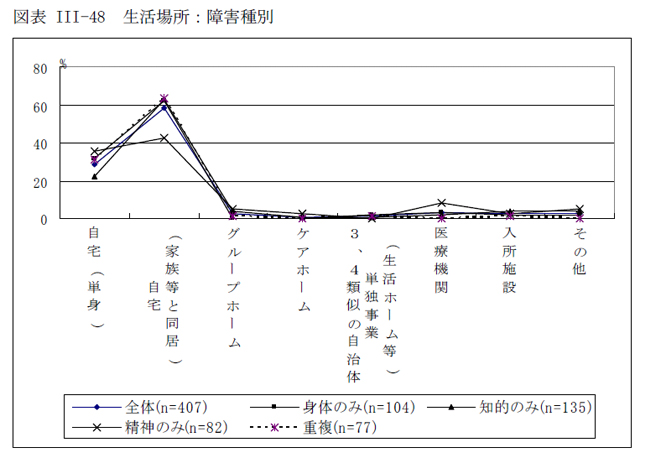

④生活場所

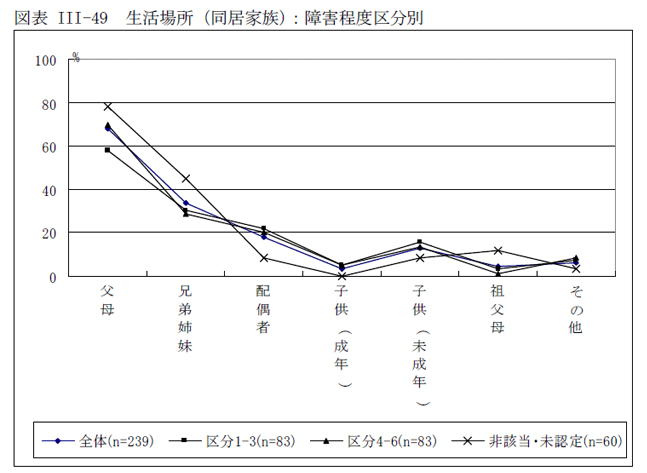

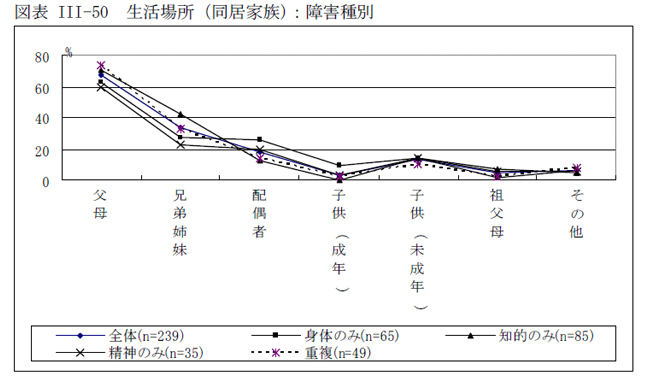

○生活場所は、自宅(家族等と同居)58.7%、自宅(単身)28.5%が大半を占めた。

○生活場所が自宅(家族等と同居)の場合、同居家族として多いのは、父母67.8%、兄弟姉妹33.5%、配偶者18.0%であった。

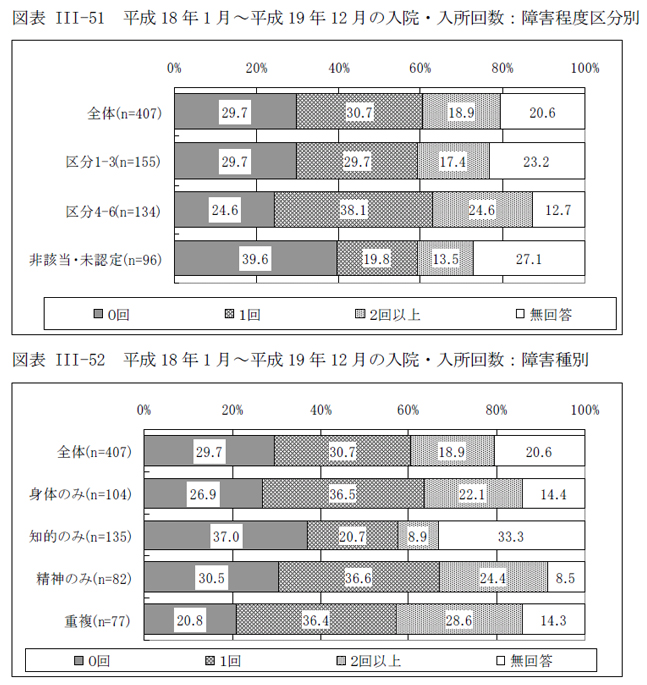

⑤入院・入所の状況

○平成18 年1 月~平成19 年12 月の2 年間の入院・入所回数は、全体で1回が30.7%、0回29.7%、2回以上18.9%であった。平均回数は1.08 回であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど入院・入所回数は多かった。障害種別にみると、知的のみケースは他の種別に比べて入院・入所回数が少なかった。

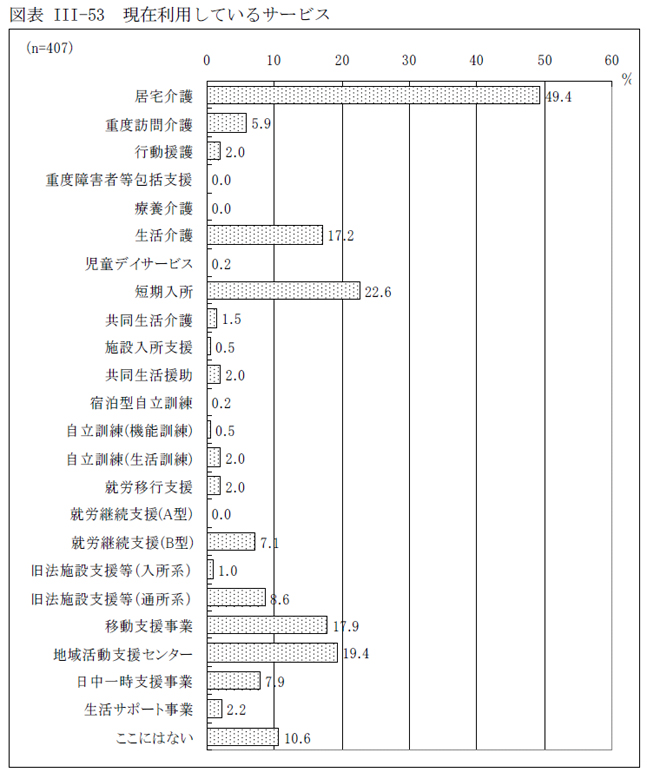

⑥現在利用しているサービス

○現在利用しているサービスは、全体で、居宅介護49.4%、短期入所22.6%、地域活動支援センター19.4%、移動支援事業17.9%、生活介護17.2%が多かった。

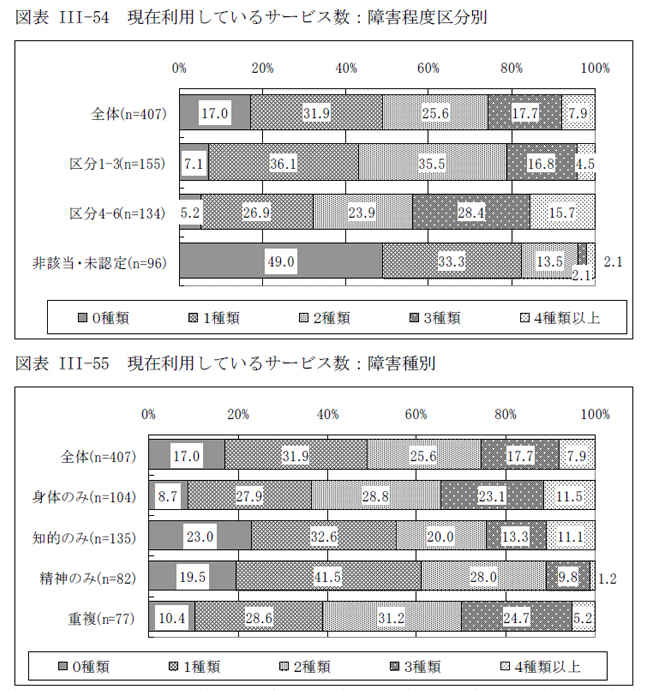

○現在利用しているサービス数をみると、全体では1 種類が31.9%と最も多く、2 種類25.6%、3 種類17.7%、4 種類以上7.9%をあわせ、8 割強は何らかのサービスを利用している。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど利用するサービスの数は多い。障害種別にみると、身体のみ・重複ケースは知的のみ・精神のみケースに比べて利用するサービスの数が多い。

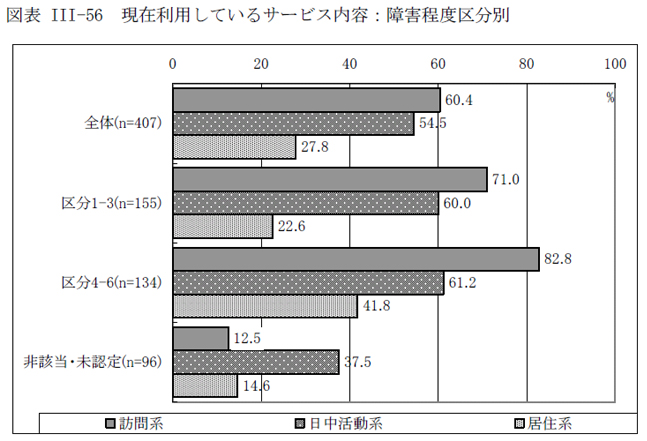

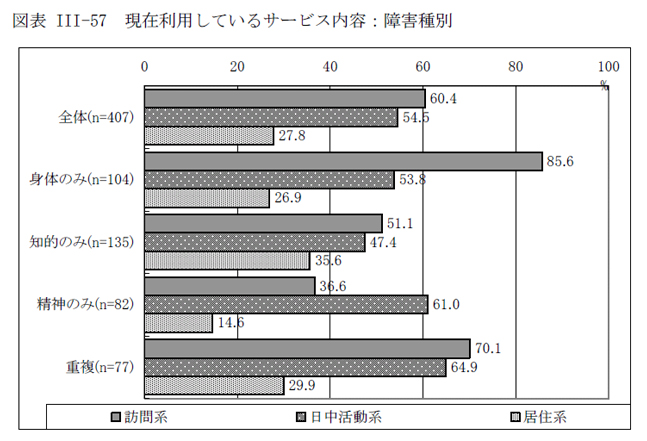

○現在利用しているサービスの内容をみると、全体では訪問系サービスが60.4%と最も多く、日中活動系54.5%、居住系27.8%であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど居住系の利用率が高く、訪問系・日中活動系については区分認定を受けているかどうかで利用率に差があった。障害種別にみると、訪問系は身体のみ・重複ケースで利用率が高く、日中活動系は、重複・精神のみケースで利用率が高かった。一方、居住系は知的のみ・重複ケースの利用率が高かった。

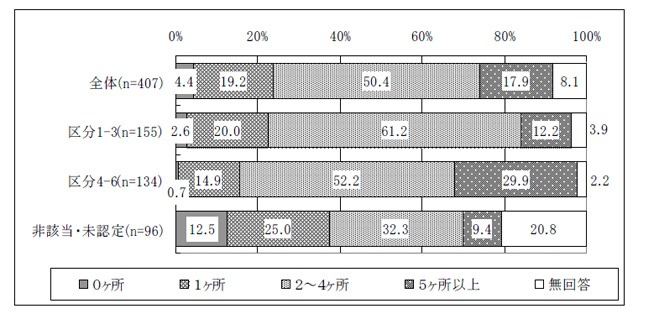

○現在利用しているサービスを提供するにあたり関わっている施設・事業所数は、全体で、2~4 ヶ所が50.4%と最も多く、1ヶ所19.2%、5 ヶ所以上17.9%が続いていた。

○平均では2.95 ヶ所で、最も多いケースでは15 ヶ所の施設・事業所が関わっていた。

図表III-58 現在利用しているサービスを提供するにあたり関わっている施設・事業所数:障害程度区分別

図表III-59 現在利用しているサービスを提供するにあたり関わっている施設・事業所数:障害種別

⑥介護者の状況

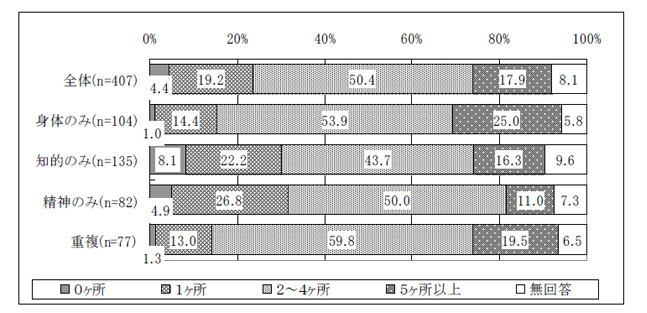

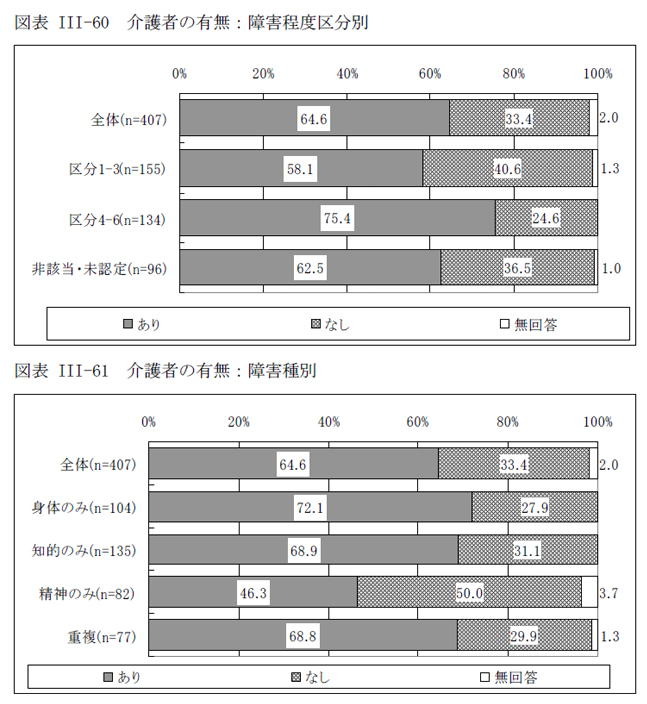

○介護者の有無をみると、全体では、ありが64.6%、なしが33.4%であった。

○障害程度区分別にみると、区分4~6の重度ケースにおいて介護者がいる割合は他に比べて高かった。障害種別でみると、精神のみケースは他の種別に比べて介護者がいる割合が低かった。

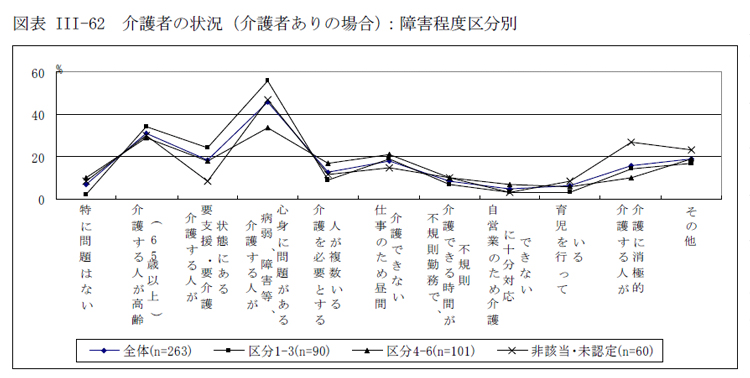

○介護者ありの場合の状況をみると、ほとんどのケースで介護者が何らかの課題を抱えていた。具体的には、「介護する人が病弱、障害等、心身に問題がある」45.6%、「介護する人が高齢(65歳以上)」31.2%、「介護する人が要支援・要介護状態にある」18.6%の割合が高くなっていた。

図表III-62 介護者の状況(介護者ありの場合):障害程度区分別

⑧サービス利用計画作成費の支給状況

○相談支援の困難性が高いケースのうち、サービス利用計画作成費の支給を受けているケースは全体の26.5%であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど支給割合が高かった。障害種別にみると、身体のみ・重複ケースの支給割合が高かった。

○サービス利用計画作成費の支給理由は、「単身で自らサービス事業者等との連絡調整等が困難」が57.4%と最も多く、「施設・病院からの退所等に伴い一定期間集中的な支援が必要」が34.3%、「重度包括支援対象者のうち重度訪問介護等の他サービスの支給決定者」が4.6%であった。

①初回相談受付

○初回相談受付は、平成18 年以降(2 年以内の関わり)が全体で61.6%、平成15~17年(5 年以内の関わり)が22.7%、平成14 年以前(5 年超の関わり)が11.6%であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど初回相談受付からの期間が長い傾向にある。障害種別にみると、身体のみケースが他に比べて平成14 年以前(5 年超の関わり)の割合が高かった。また知的のみケースでは、支援費制度施行前後の平成15~17 年(5 年以内の関わり)の割合が高かった。

②現在の相談体制

○現在の相談体制は、主担当1 人で対応が全体で57.0%、複数で対応が40.5%であった。

○障害程度区分別にみると、区分4-6 ケースは他に比べて主担当1 人で対応する割合が高かった。障害種別にみると、知的のみ・精神のみケースはそれ以外に比べて複数で対応する割合が高かった。

○複数で対応する場合の相談支援専門員の平均人数は、全体で2.66 人であった。

③相談実績延べ件数

○平成19 年4 月~12 月の1 月あたりの1 ケース当たり平均相談実績は、全体で来所1.1 回、訪問1.9 回、電話5.7回、FAX・メール・手紙1.7 回、事業所内部のサービス担当者会議0.7 回、事業所外も含むサービス担当者会議0.4 回であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほど件数が多くなっている。障害種別には身体障害のみケースのFAX・メール・手紙の件数が他に比べて多くなっている。

図表III-72 平成19 年4 月~12 月の相談実績延べ件数:障害程度区分別

| 平成19年4~12月の延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体(n=407) | 10.2 | 16.8 | 51.0 | 15.7 | 5.9 | 3.7 |

| 区分1-3(n=155) | 12.3 | 15.7 | 53.7 | 12.2 | 5.2 | 3.7 |

| 区分4-6(n=134) | 6.4 | 20.7 | 58.2 | 23.4 | 6.8 | 3.8 |

| 非該当・未認定(n=96) | 12.6 | 13.5 | 39.1 | 9.9 | 6.4 | 3.8 |

| 1月あたりの延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体(n=407) | 1.1 | 1.9 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |

| 区分1-3(n=155) | 1.4 | 1.7 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |

| 区分4-6(n=134) | 0.7 | 2.3 | 6.5 | 2.6 | 0.8 | 0.4 |

| 非該当・未認定(n=96) | 1.4 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |

図表III-73 平成19 年4 月~12 月の相談実績延べ件数:障害種別

| 平成19年4~12月の延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体(n=407) | 10.2 | 16.8 | 51.0 | 15.7 | 5.9 | 3.7 |

| 身体のみ(n=104) | 6.1 | 16.5 | 48.0 | 24.8 | 8.0 | 3.4 |

| 知的のみ(n=135) | 9.9 | 18.6 | 45.0 | 14.5 | 3.9 | 3.9 |

| 精神のみ(n=82) | 15.6 | 13.7 | 39.0 | 6.4 | 7.6 | 3.5 |

| 非該当・未認定(n=96) | 8.2 | 16.1 | 52.9 | 14.3 | 4.7 | 4.3 |

| 1月あたりの延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体(n=407) | 1.1 | 1.9 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |

| 身体のみ(n=104) | 0.7 | 1.8 | 5.3 | 2.8 | 0.9 | 0.4 |

| 知的のみ(n=135) | 1.1 | 2.1 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |

| 精神のみ(n=82) | 1.7 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |

| 非該当・未認定(n=96) | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |

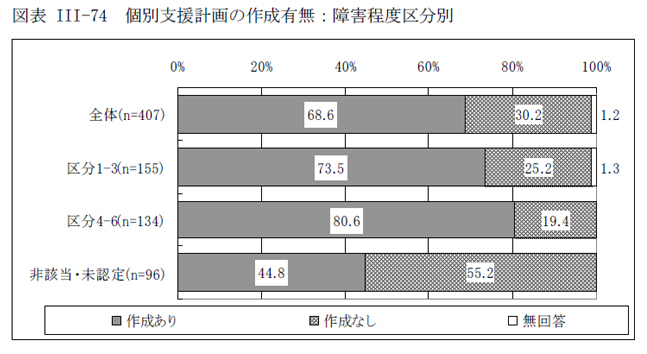

④個別支援計画の作成状況

○個別支援計画を作成しているのは全体の68.6%であった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースのが作成割合が高く、障害種別にみると、身体のみ・重複ケースが他に比べて作成割合が高かった。

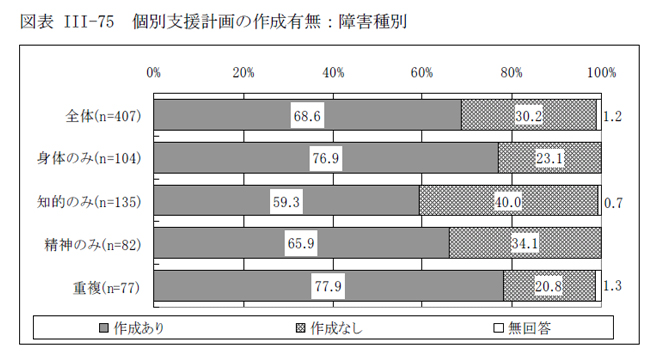

○個別支援計画の初回作成時期は、平成18 年以降(2 年以内)が75.3%、平成15~17 年(5 年以内)が14%、平成14 年以前(5 年超)が4.3%であった。

⑤個別支援計画の見直し状況

○平成19 年4~12 月の個別支援計画の見直し回数は全体平均で1.9 回、最大で10 回であった。

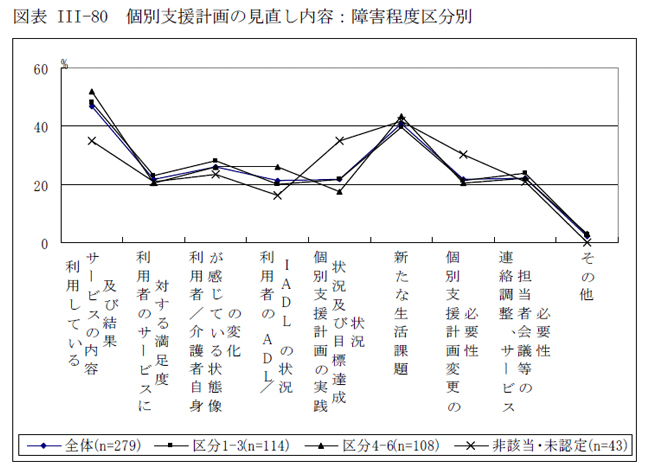

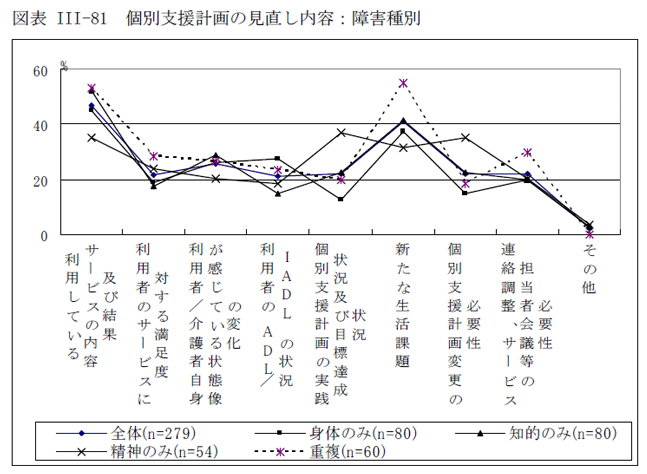

○具体的な個別支援計画の見直し内容としては、「利用しているサービスの内容及び結果」47.0%、「新たな生活課題」40.9%、「利用者/介護者自身が感じている状態像の変化」25.8%が多かった。

図表III-78 個別支援計画の見直し回数:障害程度区分別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1.9 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 279 |

| 区分1-3 | 1.8 | 9.0 | 0.0 | 1.9 | 114 |

| 区分4-6 | 2.1 | 10.0 | 0.0 | 2.2 | 108 |

| 非該当・未認定 | 1.7 | 8.0 | 0.0 | 1.7 | 43 |

図表III-79 個別支援計画の見直し回数:障害種別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1.9 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 279 |

| 身体のみ | 2.2 | 10.0 | 0.0 | 2.4 | 80 |

| 知的のみ | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 80 |

| 精神のみ | 1.9 | 9.0 | 0.0 | 1.9 | 54 |

| 重複 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 2.1 | 60 |

⑥個別支援計画の交付状況

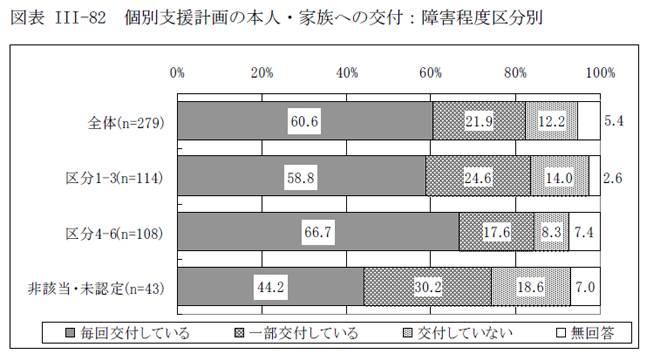

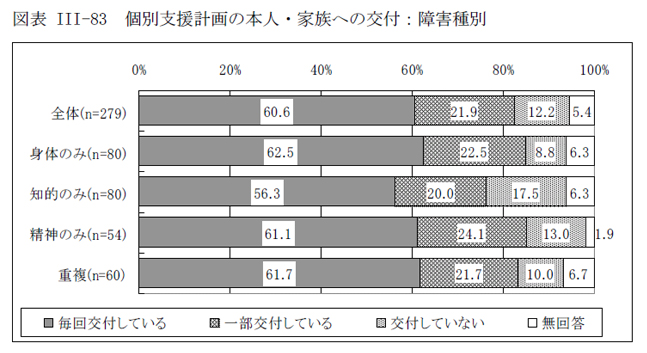

○個別支援計画の本人・家族への交付は、全体として、毎回交付60.6%、一部交付21.9%、交付していない12.2%であった。

○障害程度区分別にみると、非該当・未認定ケースは交付していない割合が他に比べて高かった。障害種別にみると、知的のみケースは、交付していない割合が他に比べて高かった。

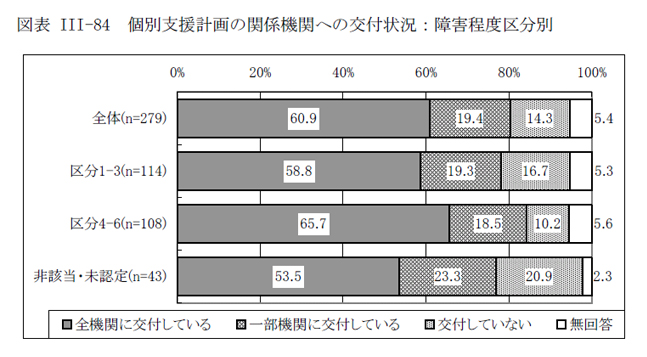

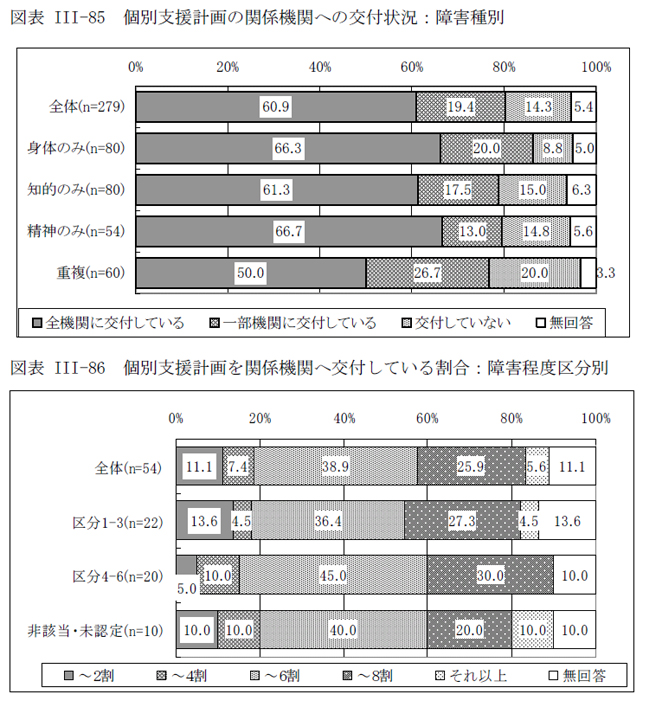

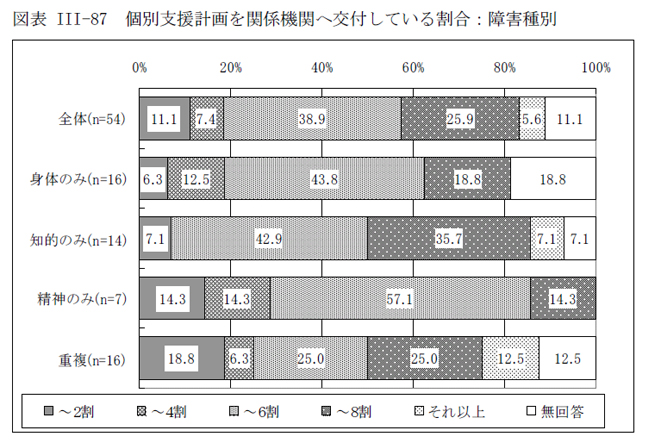

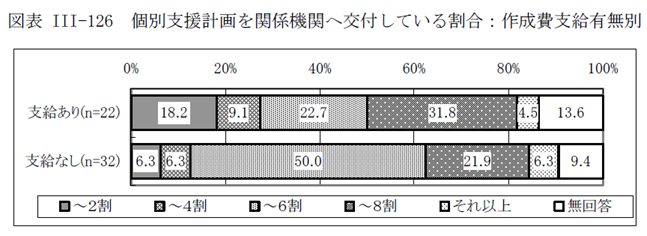

○一方、個別支援計画の関係機関への交付は、全体として全機関に交付60.9%、一部機関に交付19.4%、交付していない14.3%であった。一部機関に交付の場合、交付割合は、全体として5~6割38.9%、7~8割25.9%、それ以上5.6%であった。

○障害程度区分別にみると、区分が軽いケースほど交付していない割合が高かった。障害種別にみると、重複ケースは他に比べて交付していない割合が高かった。

⑥サービス担当者会議の開催状況

○平成19 年4~12 月のサービス担当者会議の平均開催回数は全体で4.9 回だった。最大値は114 回で、2、3 日に1 回程度開催されているケースがあった。

図表III-88 サービス担当者会議の開催回数:障害程度区分別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 4.9 | 114.0 | 0.0 | 9.7 | 407 |

| 区分1-3 | 4.7 | 114.0 | 0.0 | 10.0 | 155 |

| 区分4-6 | 4.7 | 49.0 | 0.0 | 7.0 | 134 |

| 非該当・未認定 | 5.6 | 111.0 | 0.0 | 12.6 | 96 |

図表III-89 サービス担当者会議の開催回数:障害種別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 4.9 | 114.0 | 0.0 | 9.7 | 407 |

| 身体のみ | 4.7 | 49.0 | 0.0 | 7.7 | 104 |

| 知的のみ | 4.6; | 31.0 | 0.0 | 5.1 | 135 |

| 精神のみ | 6.7 | 114.0 | 0.0 | 18.2 | 82 |

| 重複 | 3.8 | 14.0 | 0.0 | 3.0 | 77 |

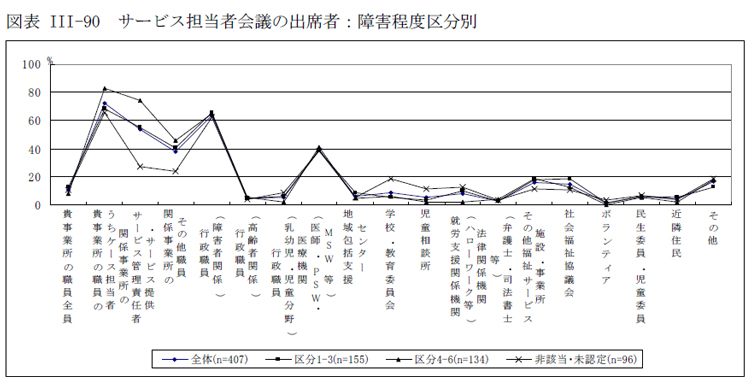

○サービス担当者会議への出席者は、事業所の職員のケース担当者72.2%、行政職員(障害者関係)63.9%、関係事業所のサービス管理責任者・サービス提供責任者53.8%、関係事業所のその他の職員37.8%、医療機関39.3%が多かった。

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースほどサービス提供事業所の出席割合が高く、区分が軽いケースはサービス利用も少ないため、事業所の出席割合は低かった。また非該当・未認定ケースでは、学校・教育委員会、児童相談所の出席割合が 他に比べて高かった。

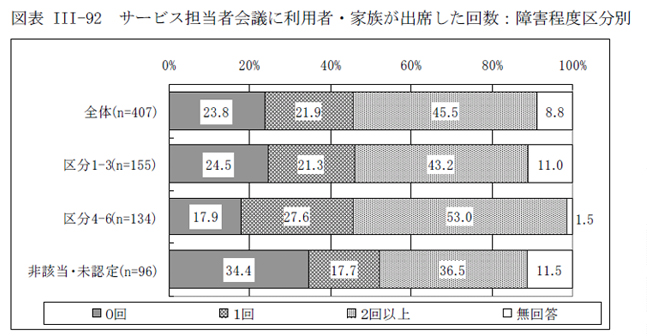

○サービス担当者会議に利用者・家族が出席した回数は、2回以上45.5%、0回23.8%、1回21.9%で、平均回数は2.0 回だった。

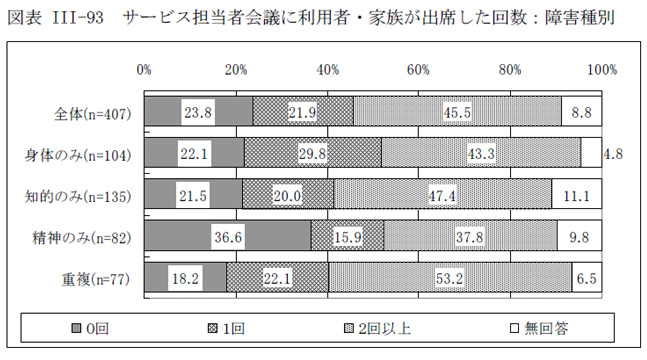

○障害程度区分別にみると、区分が重いケースのほうが出席回数が多かった。障害種別にみると、精神のみケースの出席0 回の割合が他に比べて高かった。

図表III-93 サービス担当者会議に利用者・家族が出席した回数:障害種別

⑧相談支援領域

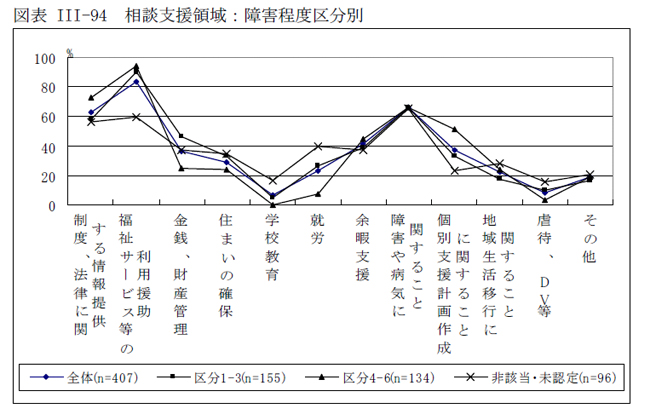

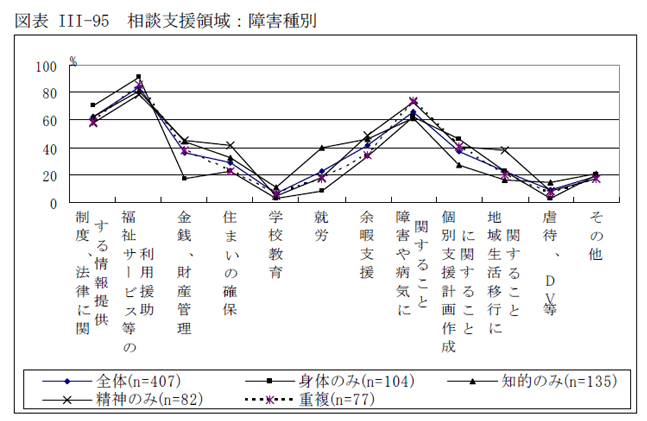

○平成19 年4 月~12 月の相談支援領域は、全体として、福祉サービス等の利用援助83.5%、障害や病気に関すること66.1%、制度、法律に関する情報提供62.4%が多かった。

○障害程度区分別にみると、区分が軽いケースでは、福祉サービス等の利用の援助や個別支援計画の作成に関することの割合が低い一方、学校教育、就労の割合が他に比べて高かった。区分が重いケースでは、個別支援計画に関することの割合が他に比べて高かった。

○障害種別にみると、知的のみケースでは就労の割合が高く、精神のみケースでは、住まいの確保、地域生活移行に関することの割合が高かった。

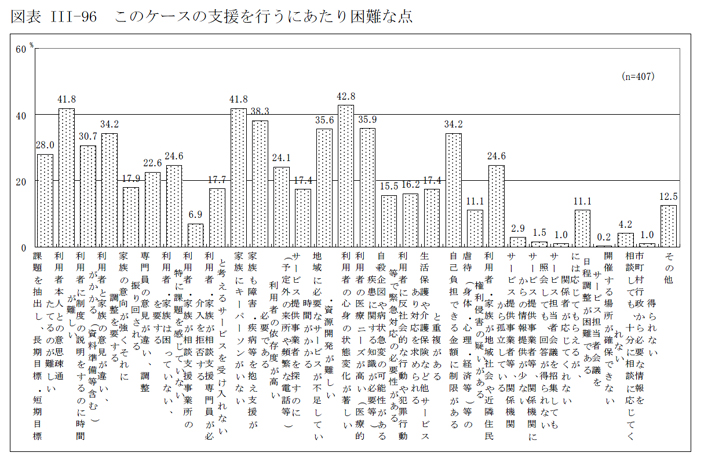

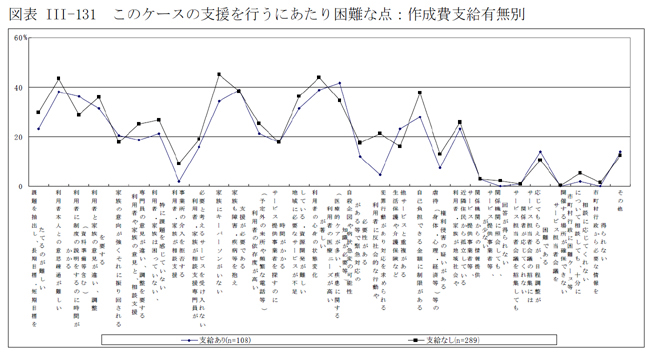

○今回報告したケースの支援を行うにあたり困難な点として、特に割合が高かったのは、以下のような項目であった。

(利用者の状態の不安定さ)

・利用者の心身の状態変化が著しい:42.8%

・利用者の医療ニーズが高い:35.9%

(利用者とのコミュニケーションの難しさ)

・利用者本人との意思疎通が難しい:41.8%

・利用者に制度の説明をするのに時間がかかる:30.7%

(利用者と家族の関係調整)

・家族にキーパーソンがいない:41.8%

・家族も障害・疾病等を抱え支援が必要である:38.3%

・利用者と家族の意見が違い調整を要する:34.2%

(地域資源の不足)

・地域に必要なサービスが不足している・資源開発が難しい:35.6%

・自己負担できる額に制限がある:34.2%

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

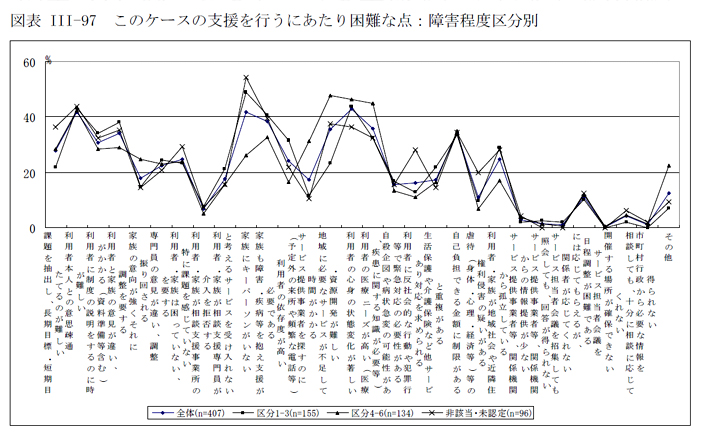

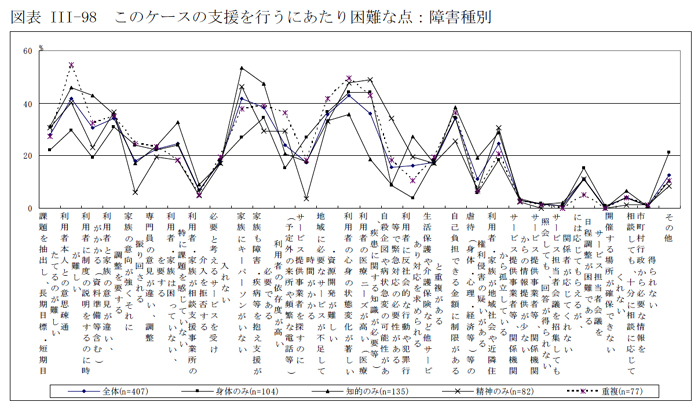

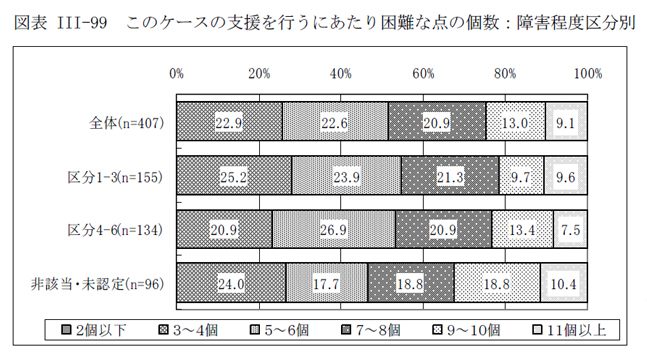

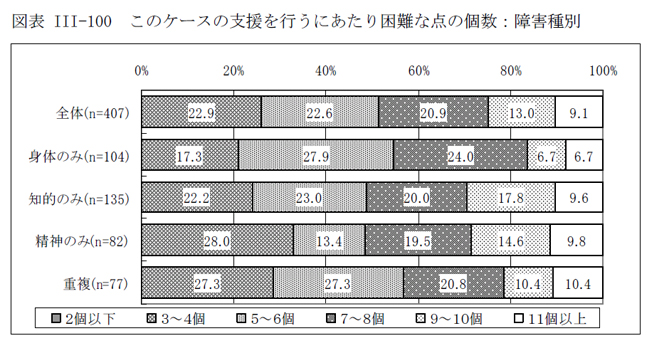

○困難点の項目数を障害程度区分別にみると、区分が軽いケースのほうが困難点の個数が多かった。障害種別にみると、知的のみ・精神のみケースのほうが困難点の個数が多かった。

7.サービス利用計画作成費対象とそれ以外のケースの異同(詳細)

前項では、調査対象となった相談支援事業者において「相談支援の困難性が高い」と考えるケースの概要について、サービス利用計画作成費の対象かどうかにかかわらず、障害程度区分別、障害種別に分析した。

本項では、これらの「相談支援の困難性が高い」ケースのうち、サービス利用計画作成費対象ケースとそれ以外のケースの概要の異同について分析することにより、現行のサービス利用計画作成費対象の範囲設定の適否を検討する際の基礎資料を提示する。

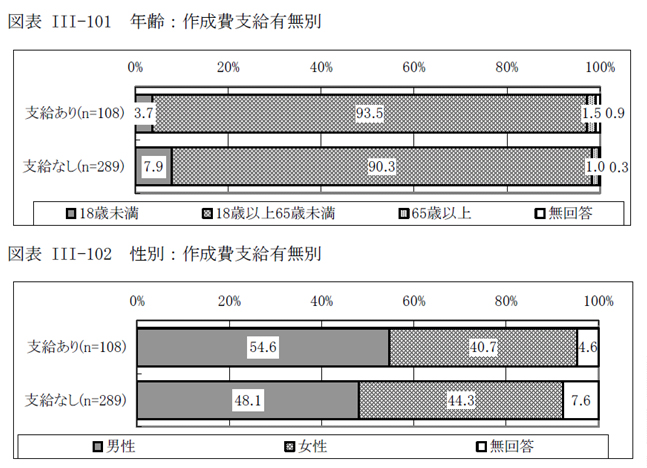

①年齢・性別

○年齢をみると、作成費支給ありケースより支給なしケースのほうが、18 歳未満の若年層の割合が高かった。

○性別をみると、支給なしケースより支給ありケースのほうが男性の割合が高かった。

②障害程度区分・障害種別

○障害程度区分をみると、支給ありケースでは9 割以上が区分認定を受けているのに対し、支給なしケースは31.1%が非該当・未認定であった。

○障害種別をみると、身体障害は支給ありケースのほうが割合が高く、知的・精神障害は支給なしケースのほうが割合が高かった。

③手帳の状況

○身体障害者手帳の保有率は、支給ありケースのほうが高かった。

○療育手帳の保有率は、支給なしケースのほうが高かった。

○精神保健福祉手帳の保有率は、支給なしケースのほうが高かった。

④生活場所

○生活場所の全体的な傾向は変わらないが、支給ありケースでは、支給なしケースに比べて自宅(単身)の割合が高かった。

⑤入院・入所の状況

○平成18 年1 月~平成19 年12 月の2 年間の入院・入所回数は、支給ありケースのほうが支給なしケースより多かったが、平均ではいずれも1.1 回であった。

⑥現在利用しているサービス

○現在利用しているサービスは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、移動支援事業について支給ありケースのほうが多かったが、それ以外はほぼ同様の利用状況であった。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

○現在利用しているサービス数をみると、支給ありケースでは、ほぼ全数がサービスを利用しているのに対し、支給なしケースでは21.1%がサービスを全く利用していなかった。

○現在利用しているサービスの内容をみると、支給ありケースでは、訪問系の割合が高く、日中活動系、居住系が続くのに対し、支給なしケースでは、訪問系、日中活動系の割合がほぼ同程度であった。

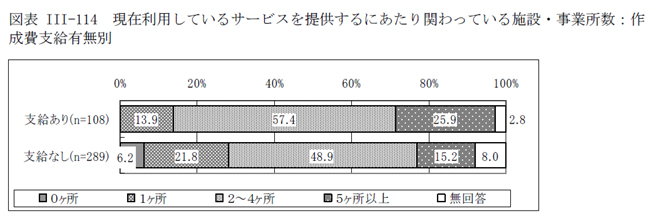

○現在利用しているサービスを提供するにあたり関わっている施設・事業所数は、支給ありケースでは、2~4 ヶ所が57.4%と最も多く、5 ヶ所以上も25.9%が続いているのに対し、支給なしケースでは、2~4 ヶ所48.9%と最も多く、1 ヶ所が21.8%で続いていた。

⑥介護者の状況

○介護者の有無割合については、支給の有無による大きな差はなかった。

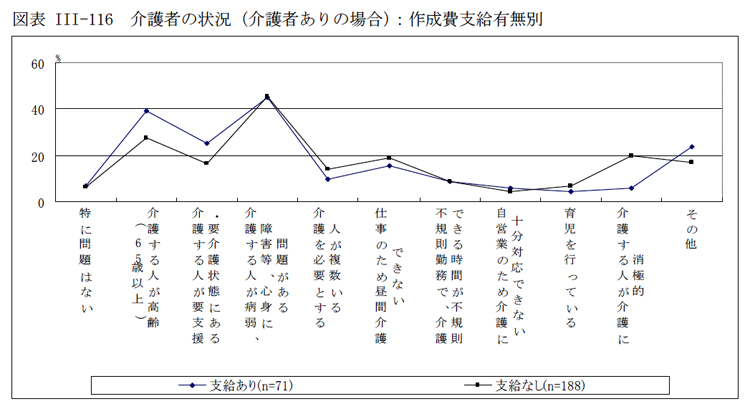

○介護者ありの場合の状況をみると、ほとんどのケースで介護者が何らかの課題を抱えていた。支給ありケースでは、「介護する人が高齢(65 歳以上)」「介護する人が要支援・要介護状態にある」の割合が支給なしケースより高くなっている。一方、支給なしケースでは、「介護する人が介護に消極的」の割合が支給ありケースより高かった。

①初回相談受付

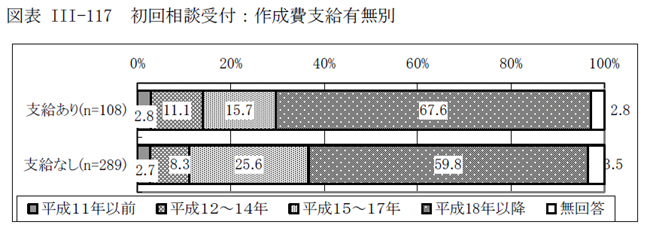

○初回相談受付は、平成18 年以降(2 年以内の関わり)が支給ありケース67.6%で支給なしケースの59.8%より割合が高いのに対し、平成15~17 年(5 年以内の関わり)については、支給なしケース25.6%が支給ありケース15.7%より割合が高かった。

②現在の相談体制

○現在の相談体制は、主担当1 人で対応が支給有無を問わず多いが、支給なしケースでは複数の相談支援専門員で対応する割合が支給ありケースよりも高かった。

③相談実績延べ件数

○平成19 年4 月~12 月の1 月あたりの1 ケース当たり平均相談実績は、訪問、FAX・メール・手紙において、支給ありケースが支給なしケースに比べて実績件数が多かった。

図表III-119 平成19 年4 月~12 月の相談実績延べ件数:作成費支給有無別

| 平成19年4~12月の延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 支給あり(n=108) | 8.9 | 22.8 | 56.9 | 28.7 | 8.3 | 3.8 |

| 支給なし(n=289) | 10.8 | 14.5 | 49.2 | 11.3 | 5.2 | 3.7 |

| 1月あたりの延べ件数(回) | ||||||

| 来所 | 訪問 | 電話 | FAX・メール・手紙 | 事業所内部のサービス担当者会議 | 事業所外も含むサービス担当者会議 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 支給あり(n=108) | 1.0 | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 0.9 | 0.4 |

| 支給なし(n=289) | 1.2 | 1.6 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |

④個別支援計画の作成状況

○個別支援計画の作成率は、支給ありケースでは98.1%とほぼ全数であるのに対し、支給なしケースでは59.2%であった。

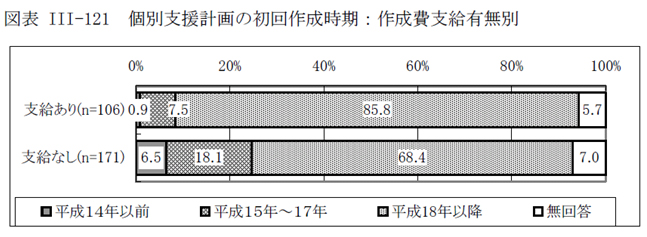

○個別支援計画の初回作成時期は、支給ありケースに比べ支給なしケースのほうが古いものが多かった。

⑤個別支援計画の見直し状況

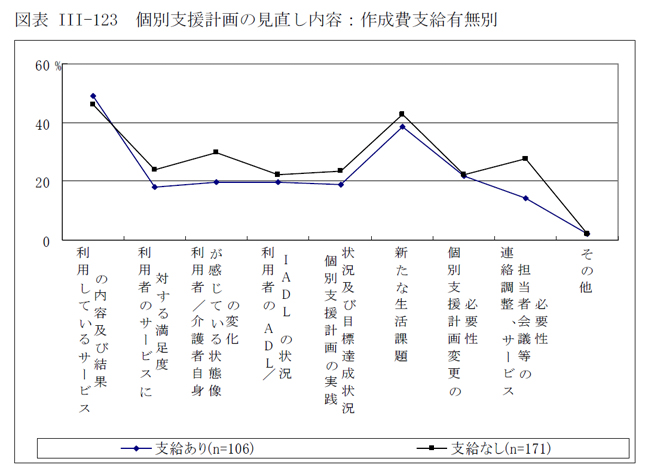

○平成19 年4~12 月の個別支援計画の見直し回数は、支給ありケースで平均2.2 回、支給なしケースで1.7 回であり、支給ありケースのほうが多かった。

○具体的な個別支援計画の見直し内容は、全体として支給ありケースより支給なしケースのほうが多かった。

図表III-119 平成19 年4 月~12 月の相談実績延べ件数:作成費支給有無別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 支給あり | 2.2 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | 106 |

| 支給なし | 1.7 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 171 |

⑥個別支援計画の交付状況

○個別支援計画の本人・家族への交付割合は支給ありケースが支給なしケースに比べて高かった。

○また、個別支援計画の関係機関への交付割合についても、支給ありケースが支給なしケースに比べて高かった。

⑥サービス担当者会議の開催状況

○平成19 年4~12 月のサービス担当者会議の平均開催回数は、支給ありケースで5.2回、支給なしケースで4.8 回であった。ただし、最大値は支給なしケースのほうが大きく114 回で、2、3 日に1 回程度開催されているケースがあった。

図表III-127 サービス担当者会議の開催回数:作成費支給有無別

| 平均 (回) |

最大値 (回) |

最小値 (回) |

標準偏差 | N | |

|---|---|---|---|---|---|

| 支給あり | 5.2 | 49.0 | 0.0 | 7.7 | 108 |

| 支給なし | 4.8 | 114.0 | 0.0 | 10.4 | 289 |

○サービス担当者会議への出席率は、サービス事業所関係者について、支給ありケースが支給なしケースに比べ多くなっていた。

○サービス担当者会議に利用者・家族が出席した回数は、支給ありケースのほうが支給なしケースより多かった。

⑧相談支援領域

○平成19 年4 月~12 月の相談支援領域は、制度、法律に関する情報提供、福祉サービス等の利用援助、個別支援計画に関することは支給ありケースのほうが割合が高いが、それ以外の領域については、支給なしケースのほうが幅広く相談支援を実施していた。

○今回報告したケースの支援を行うにあたり困難な点として、特に割合が高かったのは、以下のような項目であった。

○困難点の項目数をみると、支給ありケースよりも支給なしケースのほうが困難点の個数が多かった。