V. 障害者の相談支援とサービス利用計画作成費の今後のあり方について

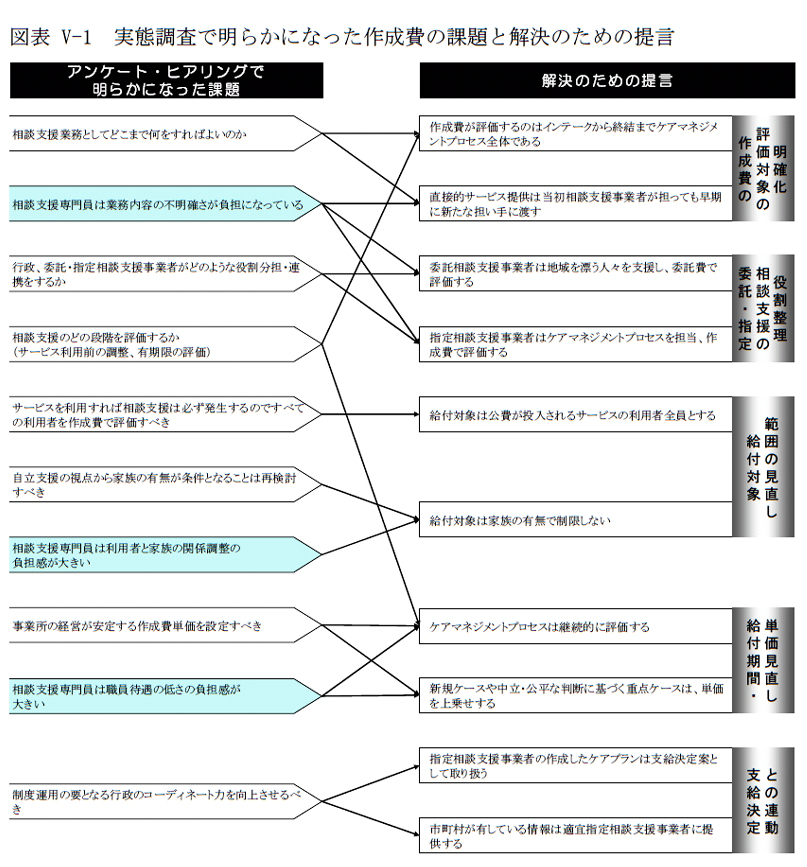

本章では、サービス利用計画作成費(以下「作成費」という)を実効性ある制度として運用するための今後の望ましいあり方を提言する。

■■■本報告における「相談支援」の定義■■■

障害者の「相談支援」にはさまざまな定義がある。この報告書における「相談支援」は、総合的かつ継続的な相談支援、すなわちケアマネジメントをさすものとし、電話受付や窓口対応による、各種窓口・機関の案内、問題点の整理、基本的な事項のアドバイス等、一般的で単発の相談とは異なるものとする。

ケアマネジメントとは、障害者の地域における生活支援するために、ケアマネジメントを希望する者の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法である。(「障害者ケアガイドライン」平成14 年 3 月31 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)

○作成費が評価するのはケアマネジメントプロセスである。

・サービス利用「計画作成」費という名称によって誤解が生じている可能性もあるが、 本来、作成費が評価すべきは、計画作成に限らず、インテーク、アセスメント、サ ービス利用計画作成とサービス調整、サービス利用計画の実施、モニタリングと再 アセスメント、終結といったケアマネジメントプロセス全体である。

・ケアマネジメントは、総合的かつ継続的なサービスの提供を確保するため、利用者 のニーズに応じて、さまざまな支援者によるチームワークの取れた支援ネットワークによって進める必要がある。この支援ネットワークの関係者が的確に情報を共有することは、ケアマネジメントを効率的・効果的に進めるために不可欠である。情報共有のための具体的方策として、個々の関係者が有する情報を暗黙知から形式知にするために、共通の様式に従って文書等として明確に言語化することが重要である。

・暮らしの支援・見守り等の直接的サービスは、ケアマネジメントの過程で必要に応じて開発され、対象者に提供されるべきものである。しかし、その担い手が相談支援事業者であったとしても、その業務は作成費の枠内で評価すべきものではない。

相談支援事業者の中核業務はケアマネジメントプロセスを進めることであるため、業務対象者との関係や地域資源の状況等から、一時的に相談支援事業者が直接的サービスを担うことがあっても、早期に他の担い手を開拓し、直接的サービス提供についてはその新たな担い手に渡していくことが重要である。

○作成費が評価する業務はケアマネジメントプロセスを順序だてて進めることであるという前提で、作成費業務の担い手は指定相談支援事業者である。

・委託相談支援事業者が行う支援の対象 は、特定のサービス導入を必要とするが、状態が不安定、サービスへの拒否がある、生活のしづらさを抱えているが課題が明確でない等の理由で実際の利用に至っていないケース、放置すると状態悪化が予想されるケース(いわゆる「地域を漂う人々」)に対するものである。その中で、ケアマネジメントプロセスに受理されたケースは、指定相談支援事業者を相談支援の主担当とし、作成費の支給対象とする。

・なお、委託相談支援事業者による「地域を漂う人々」に対する支援は、掘り起こしの段階が終了したら、指定相談支援事業者に移管することを念頭に進める必要がある。限られた人的資源において、指定相談支援事業者でも対応可能なケアマネジメントプロセスに投入し続けると、本来、委託相談支援事業者にしか対応できない「地域を漂う人々」の掘り起こしに注力することが難しくなるからである。

・地域資源の状況に応じて、委託相談支援事業者と指定相談支援事業者が同一の事業者であっても構わないが、担当者を分ける等、その役割を明確に区別して活動すべきである。

○給付対象範囲は、介護給付だけでなく、訓練等給付、地域生活支援事業を含めた、自立支援法に基づき公費が投入されるサービスの利用者に拡大する。

・自立支援法に基づく障害福祉サービスは、現行では複雑で、かつ制度改正が頻繁に行われているため、利用者や家族等がその動向を逐一把握して、その時々に応じた的確なサービスを選択し組み合わせて利用することは難しい状況にある。

・また、利用者や家族等は、サービス利用の当事者であるため、サービスの質を中立かつ公正に評価し、必要に応じてその是正を求めることが難しい状況にもある。

・一方で、市町村において限られた財源を効果的・効率的に活用するという観点から、 自立支援法に基づき公費が投入されるサービスについては、利用者の意見を十分踏まえた上で、専門的な見地からそれを検討し、適正なケアプランに調整する過程が不可欠である。

・作成費として評価されるべきはケアマネジメントプロセスであるとしたことを踏まえると、先に引用した障害者ケアガイドラインにおいて、ケアマネジメントは「総合的かつ継続的なサービスの供給を確保」するとしていることからも、給付対象範囲を限定することは適当ではない。

・したがって、現行の給付対象範囲を拡大する方向で、家族の有無やサービスの種類の制限をなくし、自立支援法に基づいて公費が投入されるサービスの利用者すべてに作成費を支給し、そのケアマネジメントプロセスを評価すべきである。

○すべてのケースについて、ケアマネジメントプロセスを継続的に評価する。ただし、新規ケースや業務負担が大きいと考えられる重点ケースについては、作成費単価を上乗せする等の工夫が必要である。

・上記の前提に立つと、自立支援法に基づいて公費が投入されるサービスを利用している限り、そのケアマネジメントプロセスは継続的に作成費において評価されるべきである。(状態が安定していても、年1 回はモニタリングを実施すべきである)

・ただし、サービス利用につなぐ最初の段階、退院・退所時の支援段階、心身の状態や家庭環境などライフステージの大きな変化に対応する段階等では、通常とは異なる濃厚な支援が必要となり、業務負担が大きくなると考えられる。したがって、そのような新規ケースや重点ケースについては、作成費単価を上乗せする等の工夫が必要である。

・重点ケースに該当するかどうかは、市町村審査会や地域自立支援協議会等、地域の実情を把握し、かつ中立・公平な判断ができる合議体において、半年に1回程度、定期的に判定を行うことを想定する。一方で、市町村において限られた財源を効果的・効率的に活用するという観点から、自立支援法に基づき公費が投入されるサービスについては、利用者の意見を十分踏まえた上で、専門的な見地からそれを検討し、適正なケアプランに調整する過程が不可欠である。

・また、重点ケースについては、地域自立支援協議会や委託相談支援事業者が、随時指定相談支援事業者の活動を後方支援する体制を構築することが重要である。

○市町村の支給決定は、上記、指定相談支援事業者の作成したケアプランを尊重して行われるべきである。

・自立支援法に基づいて公費が投入されるサービスについては、市町村の支給決定プロセスを経てサービスの利用にいたる。

・指定相談支援事業者のケアマネジメントを作成費で評価していることを実体化するためには、支給決定に当たっては、指定相談支援事業者が利用者の意見を十分踏まえた上で、専門的な見地からそれを検討して作成したケアプランを尊重すべきである。すなわち、当該ケアプランを、支給決定に先立つ暫定ケアプラン(支給決定案)として取り扱うべきである。

・指定相談支援事業者のケアプラン作成を効率的に行うために、支給決定に当たって市町村が有している障害程度区分認定調査や概況調査の情報について、適宜、指定相談支援事業者に提供する仕組みの構築が必要である。

・この提案は、支給決定に先立つ暫定ケアプラン(支給決定案)を行政直営で作成することを妨げるものではないが、暫定ケアプランの性格にかんがみ、行政直営で作成する場合であっても、その担当は相談支援専門員研修を受講した職員とすることが必要である。ケアマネジメント技術の専門性を考えると、将来的には、相談支援専門員の資格要件を高度化した上で、その専任業務とするべきである。