VI. 資料編

①圏域の基本情報

・帯広市:人口170,150 人(19 年10 月末現在)、面積:618,94 ㎢

・帯広市は十勝支庁(1 市16 町2 村)の中心で、周辺市町村からのサービス利用もある。特に精神は、圏域全体で施策が展開されている。

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・障害福祉課障害福祉係が、1 つの係で認定調査から支給決定まですべてを担当している。

・障害児については、子ども未来部子育て支援課で対応。

・相談窓口は、市役所と保健福祉センター(地域活動支援センター併設。自立支援協議会事務局を担当。市役所から車で5 分程度)の2 ヶ所で、職員も2 ヶ所に分かれて配置。

・相談支援担当職員は以下のとおり。

| 職種 | 人数 | 内容 |

|---|---|---|

| 訪問相談員 | 嘱託専任2 人 | 重度障害者へのアウトリーチ相談を担当。 |

| 相談員 | 嘱託専任6 人 | |

| ピアカウンセラー | 嘱託専任2 人 | 身体障害 |

| 認定調査員 | 嘱託専任2 人 | |

| 手話通訳者 | 嘱託専任2 人 | |

| 保健師 | 常勤専任2 人 |

※嘱託は週30 時間程度の勤務。

(b)委託相談支援事業者の概要

・市内の相談支援事業者4 ヶ所のうち、3 障害の対応が可能、事業実績のある2ヶ所に委託。

| 法人格 | NPO 法人 | 社会福祉法人 |

|---|---|---|

| 人数 | 3 名 | 3 名 |

| 職種 | 3 名とも精神保健福祉士 | 3 名とも精神保健福祉士(うち2 名は社会福祉士の資格も有) |

| 経験年数 | 7 年、7 年、40 年 | 23 年、11 年、8 年 |

| 相談支援従事者研修 | 修了 | 修了 |

| サービス管理責任者研修 | 未 | 未 |

| 専任・兼務 | 兼務 | 兼務 |

| 併設サービス | なし(ただし、別法人で事業を展開) | 地域活動支援センターⅠ型としての事業実施 |

(c)自立支援協議会の概要

| 設置時期 | 平成19 年5 月 |

|---|---|

| 構成メンバー | 社会福祉協議会、地域活動支援センター当事者団体(知的・身体)、障害者当事者団体(精神・ 身体)障害福祉サービス事業者、相談支援事業者(4 ヶ所)、知的障害者更生施設、養護学校圏域 センター計13 ヶ所その他、関係各機関随時参加 |

| 協議内容 | ○地域生活支援会議 各機関の情報交換、ネットワーク構築に向けた協議。 個別支援会議から見えてくる地域の課題や社会資源の開発及び改善に関する協議。 関係機関が抱えている課題等の協議等。 ○ 個別支援会議 相談支援専門員等の資質向上。 個別の困難事例解決に向けた協議。 |

| 指定相談支援事業との関係 | 運営を委託(1 事業所) 管内指定相談支援事業者4 箇所協議会構成員 |

・地域生活支援会議と個別支援会議(身体・知的中心)を月1 回、同日に開催。

・精神については、別途、以前から全体会(月1 回)、ケアマネジメント会議(月2 回)があったので、これを参考に、身体・知的も新たに会議を立ち上げた。

・これまで地域の横の連携が弱かったので、個別支援会議は学習会的な位置づけであり、3 障害の関係者いずれも熱心に参加している。地域移行やネットワークの構築をどのように進めているかが伝わるような事例を意識的に提供している。

・最初は地域にどのような困難事例があり、どのような体制で支援するかを議論することを目的としていたが、そろそろ個別ケースを検討する会議に性格を変えることを予定している。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)対象者数

・対象者数の推計は以下のとおり。

| 区分 | 身体 | 知的 | 精神 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 対象者推計 | 3 | 8 | 20 | 31 |

| 区分1 | 2 | 2 | ||

| 区分2 | 4 | 6 | 10 | |

| 区分3 | 4 | 12 | 16 | |

| 区分4 | 0 | |||

| 区分5 | 0 | |||

| 区分6 | 3 | 3 |

(b)支給決定者数

・支給決定者数は、10 人(区分1:1 人、区分2:3 人、区分3:6 人)で、すべて精神障害者。6 ヶ月で更新している。

・支給決定理由は、一人暮らしで、サービスの調整ができないこと。具体的には、自分で電話ができない、申請行為が難しいケース。

・現在は、ケアマネジメントのモデル事業で対象となっていたケースを大方そのまま移行しており、支給決定と同時に作成費が必要かどうかの判断を求められたケースはない。

・認定調査員には利用計画について説明し、支給決定の必要性を感じたら連絡するようお願いしているが、今のところ認定調査は認定調査のみであり、意向調査は別立てになっているので、予防的なかかわりまではいたっていない。

・相談受付時には常に対象になるかどうか探っている。

・市が相談支援事業者に契約書、重要事項説明等のひながたを作って提示している。 重要事項説明、契約手続が煩雑なことから支援している。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

・計画作成にあたっての連携先:医療機関、住まいの確保(居住サポート)精神ケアマネ会議

・計画作成の効果:利用者のケアマネジメント、地域で支える体制構築、自立支援に繋がる。

・作成費でもそうでないケースでも使用する様式は同じ。従来やっているので、事務量以外は大きな変化はない。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・事業者側の契約手続きが煩雑

・「同居していても適切な支援が得られない者を含む」の具体例の提示が必要。的確な判断基準がほしい。(例:家族が知的障害であれば該当するのか、それに近い人はどうするのか、育児拒否的な人はどうなるのか等)

・「施設・病院からの退所等」については、退所・退院前からの必要性が高く、重要である。そのことを前提に給付できるようにする。退所できない場合の単価を設定しておけばよいのではないか。

・退所、退院先がグループホームの場合、繋がるまでの間の支援が対象にならない。

・支援の必要な人でサービスの支給決定がされていない場合が多い。給付範囲を拡張するか、別な支援方法が必要である。以下のようなケースがある。

* 申請の手続きまでなかなか辿りつかない。

* 認定調査を受けてくれない。

* 知的障害で、自分が困っていることに気づいていない。(支援を受けたくない、知らない人を受け入れない、支援が必要ない。)

* 健康で最低限の文化的な生活が維持されていない。ご飯を食べていない、不衛生で虫がわいている。誰かが支援しないといけない。放っておくと病気や生活状態が悪化してしまう。障害福祉サービスを入れたら持ち直すと見込まれるケースがある。

* 知的・精神の施設入所者の退所に向けたケース会議を、施設職員や病院の医師を含めケース会議を開いている。地域での支援についても話し合っている。ここが一番困難である。

(b)一般相談と作成費の関係

・相談支援事業の枠組みとサービス利用計画の報酬との境目の判断がしにくい。地域活動のⅠ型の相談業務を担うところでは、どの段階の相談がどちらに該当するのか不明瞭。

・作成費が、サービスを利用する際に、事業所を知らないとか、利用の仕方が分からないところをアドバイスするものなのか、その人のケアマネとして地域移行のためのシステムを作るためのものなのか、見えてこない。

・支給決定はしても、事業所探しが進まない。事業所も精神となると受けてくれずサービス利用につながらないことが多い。

・障害程度区分が出ていてヘルパーを探す。そのための人を頼んで、事業所を見つけるだけであれば一般の相談支援事業だが、ヘルパーが入って安定しなければ作成費対象にしようと考えているケースの場合に、どこまでが土台の相談でやれる範囲になるのか。

・サービスをどう使ったらいいのか、連絡調整ができないための支援ということで考えるとあまり作成費の必要性は感じない。選べるほどサービスが豊富ではないし、今までもある程度やれている。

(c)行政のコーディネート力

・認定調査の調査票を全部確認して、作成費(特別な支援)の必要がありそうな人をリストアップしたら、4、50 人いたが、結果的には該当になっていない。

・作成費の予算は19 年度40 人分を確保している。

・当事者や家族ときちんと話ができるようになる等、信頼関係を作っていくところまでにはかなり時間がかかる。継続的な係わりや細かいことができるのは相談支援事業者ではないか。人事異動がある行政側ではそこまで手が回らないのが実状。

(d)作成費の単価

・サービス利用の前段の支援の部分に何がしかの報酬があってもよいのではないか。

それがないのであれば、最初から相談支援事業としての財源があったほうがよい。

・相談支援は人件費がすべて。きちんとした金額がないと難しい。相談員の生活が成 り立つ分の報酬が確保されないと難しい。

(e)作成費の名称

・制度内ケアマネと生活支援計画は別もの、包括的・統合的ケアマネにはいたっていない。インフォーマルな調整もやれることで初めて、マネジメントの内容が豊かなものになってくる。

・生活支援計画に重きをおくならば、サービス利用計画という名前も見直したほうが良いのではないか。名称からイメージがしにくい。

(f)制度の周知

・相談支援事業者へ制度の説明を実施。事業者からの情報で対象者とした人もいる。

・障害程度区分の認定調査員研修を独自で実施している中で、作成費の対象者を説明し情報提供を依頼している。

・相談支援事業者の中で、市から相談支援事業の委託をしていないところへは8500円でお願いしにくい部分もある。

・自ら適切なサービス調整ができない人が対象となっており、特にサービスの利用に抵抗があるということはないと思う。サービスを受けようとする人であれば抵抗感はないはず。

⑥その他

(a)施設からの地域移行の課題

・新体系移行を見据え施設の障害程度区分認定が始まっている。この中で特に区分3以下の人をどう考えていくのかが課題。

・北海道は相談支援事業の7 割が行政直営。今後、相談支援事業を充実させていく上では、北海道独自の圏域障害者総合相談支援センターは必要不可欠。困難事例の個別支援も受けてもらっていたが、この事業も20 年度で終了予定。センターを継続できないか。

(b)その他

・これから条件緩和されて利用者が増えると相談支援専門員が足りなくなるのではな いか。

①圏域の基本情報

・人口:89,293 人(H19.4.1)、面積:536.38km2

・9 町が平成17 年に合併してできた市であり、総合支所として9 つの旧役場が残っている。

・合併のときに町ごとの独自事業等を突合するのに、福祉担当者が月1,2 回集まって、たたき台、要綱を作っていった。サービスの質は高いところにあわせましょうということで進めたので、合併によりサービスが始まったという地域もある

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・本庁機能を持ったところが3 ヶ所あって、そのうちの1 つとして市民生活部と福祉事務所が南方庁舎にある。各支所には、市民福祉係、健康づくり係があり、保健師と事務担当がいて窓口対応をしている。少ない支所で保健師2 人、多いところでは保健師5 人体制。

・申請にかかる相談は支所が対応し、支給決定にかかる部分は福祉事務所で担当。決定に係る会議等には福祉事務所が行っているが、調査は支所が行う。GHや施設入所者の対応については、福祉事務所。在宅ケースは支所が担当するが、トラブルが多い、支所と関係が保てないといった困難ケースは福祉事務所で対応する。ケース会議を随時行うようにしているが、距離が離れているので電話のやり取りが多い。

・登米市福祉事務所社会福祉課障害福祉係は職員9 名が配置。他に課長、手話通訳相談員(非常勤)が配置されている。係員のうち2 名が保健師、他は事務職である。

| 職種 | 経験年数 | 専任・兼任 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 課長 | 1 | 専任・兼任 |

| 2 | 係長 | 3 | 専任・兼任 |

| 3 | 技術主幹(保健師) | 18 | 専任・兼任 |

| 4 | 技術主査(保健師) | 14 | 専任・兼任 |

| 5 | 主事 | 3 | 専任・兼任 |

(b)委託相談支援事業者の概要

・3 障害を対象としているが、それぞれ得意分野を生かして精神障害、知的障害を中心にお願いしている。身体は、支所で支援する体制ができているので、相談が多くない。

・委託費の算定基準は、相談支援事業を始めるときに県の委託を受けていたので、その人件費を基礎に算定。B事業所は、1年国庫補助を受けて精神の地域生活支援セ ンターをやっていたので、その額を基礎に算定。B事業所は登米と栗原の中間にあり、相談が半々なので、登米・栗原と2人ずつ相談業務をやってもらう。県事業の実績が1年しかなかったので、引き続き県で手当てしてほしいと依頼したが、実現せず、2市で引き継いだ形になっている。A事業所は登米市内を対象にしている。 たまに近隣市町との連携が必要なケースはあるが、必要に応じて対応している。

・A事業所は療育等支援事業の流れで委託。専門的な療育は県で、その委託も受けているので、兼任という形になっている。県は1/6 の委託費を出している。これは県としての地域生活支援事業の専門的な部分を担うもので、宮城県は人口割で委託する契約をし圏域設定しているが、この県の圏域と登米市のエリアは一致している。

・指定の事業者はない。

| 職種 | 相支従事者研修 | サビ管研修 | 経験年数 | 専任・兼任 | 併設 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 相談支援専門員 | ○ | ○ | 5 | 専任・兼任 | なし |

| 相談支援専門員 | ○ | ○ | 3 | 専任・兼任 | ||

| 精神保健福祉士 | ○ | 5 | 専任・兼任 | |||

| B | 相談支援専門員 | ○ | 5 | 専任・兼任 | 福祉ホーム 精神授産 |

|

| 相談支援専門員 | ○ | 2 | 専任・兼任 |

(c)自立支援協議会

・県保健福祉圏域単位で障害者ケアマネジメント連絡協議会は開催されていた。自立支援法施行後の開催はなく、自立支援法に伴う事務量の増加で開催できなかった。

個人へのサービスが途切れないようにすることが精一杯で、今年になってようやく地域づくりに動き出した形。

| 設置時期 | 平成19 年11 月15 日 |

|---|---|

| 構成 メンバー |

保健・医療関係機関、教育・雇用関係機関、企業、障害者関係団体 サービス事業者12 名で構成 さらに、協議内容を深め具体化するため、4 専門部会を開催。 ①こども支援部会 ②しごと支援部会 ③くらし支援部会 ④なかま支援部会 *相談支援事業者については協議会並びに部会において事務局として出席。 |

| 協議内容 | ①相談支援事業の運営計画、実績等に関する協議及び評価に関すること。 ②困難事例への対応のあり方に関すること。 ③地域の関係機関等による連携体制の構築に関すること。 ④社会資源の開発及び改善に関すること。 ⑤登米市障害福祉計画の具体化に関する協議及び評価に関すること。 ⑥その他、障害者の自立に関し必要と認められること。 |

(d)市町村相談支援機能強化事業の概要

・実績なし

(e)地域移行や退院促進事業の取組事業

・施設からの地域移行については、支所・福祉事務所・相談支援事業者等の関係機関でケース会議等を開催しながら在宅への移行を支援。また、移行型ホームの運営委員となり、支援内容等についての検討を行なっている。

・自立支援法になってから在宅移行した人がGHを含め14 人。(身体・知的で施設から在宅6 人、知的で移行型GHへ3 人、精神入院中でGHに移る人が4 人)

・自立支援法になってから移行は増えている。自己負担が高くなったので、在宅でということで相談が来るケースもある。障害が重くないと施設を出されるという思いがあり、いずれ悩むなら早い時期にということで、家から通わせたいと相談を受けるケースもある。30-40 歳代が多い。

・県の精神障害者自立生活支援事業に参加し、退院前から病院と地域の連携を図り関係機関でチーム支援をおこなっている。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)支給決定者数

| No. | 障害 種別 |

区 分 |

決定理由 | 期間 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 知的B | 3 | 母要介護状態、就学児童3人養育。 | ※介護給付期間と同じ |

| 2 | 精神1 | 2 | 独居、不安による入退院も多い。 | 10 ヶ月(65 歳到達まで) |

| 3 | 知的B | 2 | 独居。 | 介護給付期間と同じ |

| 4 | 知的B | 2 | 独居。 | 介護給付期間と同じ |

| 5 | 精神2 | 3 | 兄(就労中)と同居だが、関係性悪い。 | 介護給付期間と同じ |

| 6 | 知的A | 3 | 父高齢・病弱(入退院繰り返す)。 | 介護給付期間と同じ |

| 7 | 身障2 ・ 知的A |

2 | 独居。 | 介護給付期間と同じ |

| 8 | 精神2 | 2 | 独居。 | 介護給付期間と同じ |

| 9 | 知的B | 3 | 母高齢・病弱(入退院繰り返す) | 介護給付期間と同じ |

| 10 | 知的B | 4 | 両親高齢、施設退所後の支援要。 | 6 ヶ月 |

| 11 | 知的B | 2 | 夫精神障害。 | 介護給付期間と同じ |

| 12 | 精神1 | 1 | 夫アルツハイマー。 | 介護給付期間と同じ |

*介護給付期間については概ね1 年間

・特徴として、知的・精神で独居の人が多い。独居でなくても高齢世帯、病弱者の世帯で、サービスを使うにあたって事業者との調整ができかねるという人が多い。施設退所後まもなくで、施設でのトラブルがあって退所してきた問題ケースについては、6 ヶ月を期間として作成費を支給決定しているケースもある。

・利用しているサービスは居宅介護と通所が多い。

・法施行時では、支所保健師に対して作成費の制度の内容と対象者像を説明し、ケースの吸い上げをしてもらった。上がってきたケースを支給決定案と見比べて精査して、対象者にだけ申請書を送付し、保健師が訪問し、説明をしている。そのときに届出書を出してもらい、一斉に支給決定会議をした。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)行政の支給決定プロセス

・介護給付費支給決定時に「介護給付費支給決定取扱規程」に基づき支給決定会議を開催。支給決定案(簡易サービス計画)については各総合支所の保健師(障害者ケアマネジメント研修・相談支援従事者研修受講済)が作成。なお、新規申請者については障害程度区分認定調査も支所保健師が実施している。

・支給決定会議において、支給量・サービス計画・支援の方針・サービス利用計画作成の必要性等について協議。サービス利用計画作成の対象者については、支所担当者より制度の説明を行い、市内の2相談支援事業者を紹介し本人が事業者を選択し作成依頼を提出してもらう。

・給付決定後、支所担当と事業者間(本人参加有り)でのケア会議を開催しサービスの調整を実施している。なお、認定結果等(認定調査内容・医師意見書等)については「障害程度区分認定等に係る情報の開示等を定める要綱」を設置し、本人同意のもと事業者に対して情報開示を実施している。

・行政としては、作成費支給決定者は処遇困難なケースがほとんどであることから相談支援事業者を中心にフォーマル・インフォーマルなサービスも含めて個別支援会議を開催しチームでの支援をサポートしている。

(b)委託相談支援事業者の具体的な業務

・毎月最低2~3回家庭訪問実施。申請の他、諸手続きの代行や周囲との関係調整、月末には翌月のヘルパー利用の予定を本人と相談し作成。その都度、支所の担当保健師やヘルパー事業者と連絡調整し、本人の希望を報告している。その他、サービス利用事業所の見学同行や、常用薬の服薬確認や受薬の調整を行う。訪問以外でも本人からの電話相談や関係機関との連絡等がある。実際には、ほぼ毎日何らかの関わりが必要な方がほとんどであり支援している。

・作成にあたっての連携先は、登米市福祉事務所担当保健師、市内総合支所担当保健師、ヘルパー事業所、日中活動事業所職員、病院のケースワーカー、ハローワーク、民生委員、その他状況に応じた関係機関である。

(c)計画作成の効果

・ヘルパー利用等のケア計画を作成することにより、本人や家族の希望が明確となり、必要なサービスを適切に提供できていると感じられる。種々のサービスを利用しながら、本人の自立に対する意識が高まったり、混乱した部分を整理できたことにより、安心した生活に結びつくようである。また相談支援専門員が担当となった方は、支給期間後も継続して相談支援を希望している。

・ありとあらゆるところに電話して振り回していた人がキーパーソンができることで混乱しなくなった。そのおかげで地域でも「困った人」と言われなくなる。理解して地域の人がその人をどう受け止めてくれるかという関係作りができるようになる。

・緊急時の対応がスムーズで、危機管理が可能となっている。また、本人・家族だけでなく地域においても安心した生活を営んでいる。

・入退院を繰り返すケースでも、在宅での生活不安が解消されることにより入院を回避するケースもある。

・相談支援事業者間での連携(障害種別による対応)を図ることができ、役割分担も可能。サービス提供事業者も、それなりに制度のことは知っていて、ケア会議の拒否のケースはなく、逆にかかわっている事業者はどこも問題だと思ってサービス提供しているので、知恵を集めようということで、早く会議を開いてと言われることはある。

・サービスがほしい本人からすると本人を枠付けする使い方もできる。本人に納得してもらえる分量は決まっている。24 時間を27 時間でやってほしいという要求は違うということを理解してもらわないといけない。そこをきちんと伝えるのは苦労する。地道にやって達成感を持ってもらうのが重要。

・市民も役場の敷居は高く、電話も一呼吸おいてという感じだが、そこの部分を相談支援事業者が受けてくれて、休みの日も24 時間対応してもらっており、お茶を飲みながら話を聞いてもらえる、行政への不満も話せるとの評価。職員が休むと家族や本人が心配してくれたりといった雰囲気が定着してきている。

・この相談はどこに相談すればよいかの判断が自然にできており、選んで電話できるようになってきている。(自己決定の力)

(d)計画作成の負担

・作成費の対象は困難な事情を抱えて、様々な機関をすでに利用している場合が多い。

そうした関係機関との連絡調整や、情報の共有化、マネジメントの主導などにおいて、本人の希望や自立を第一に考えると調整が難しい場合がある。

・登米市の福祉事務所や総合支所の担当者間では定着し流れが確立されてきているが、相談支援事業そのものが利用者はもとより、関係機関に広く理解されていない部分があり、制度全体の課題である。

・記録シートを作るところが負担。シンプルすぎて、これですべていいのか、事務の折り合いの付け方が難しい。

(e)作成費対象者の情報の共有

・障害程度区分の認定調査情報を相談支援事業者に出していない自治体も多いが、当市は介護保険の場合、ケアマネに市で要綱を作って情報を提示しているので、それにあわせ調査の情報を相談支援事業者に開示した。

・もとから付き合いがあったケースでも診断書等の情報は知らないので、認定情報がもらえるととても便利。本人からの情報は不確実だったりするので、アセスメントの状況が正確に把握できるので良い。

(f)作成費対象者とそうでない者の異同

・作成費対象外の相談者もほぼ同じようなプロセスの場合が多い。総合支所窓口からの紹介や広報等で来所や連絡があり、サービスの説明や申請方法、施設見学への同行等多岐にわたる。

・対象外の相談者には、ケア計画表の作成は必要に応じて行なうが、連携する関係機関との調整やフォローアップ等にかかる業務量は、作成費対象者と同程度の場合がある。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

・サービス量が多い場合、家族がいても対象にしたほうが良い。年末にも作成費対象のケースで、本人ではなくお母さんが動かないということで呼ばれて、救急車を呼んだが結果的には亡くなった。そのとき誰を頼っていいかというと、その後の仕組みがない。本人の困っていることを助けるにはお母さんを助けないといけない。

・ケアホーム、グループホームについてはサービス管理責任者が計画を作成しないといけないということは決まっているので、今度どう整理していくのか。サービス管理責任者の質を確保できる単価を用意したほうがよい。個別支援計画を立てているのか微妙な事業所もある。訓練等給付の計画を出してもらい、みなしをはずしているが、まちまちのところが多い。

・法律の施行から相談支援事業に対する行政の捉え方が様々で、法律に基づく目的意識が正確に理解されていない市町村が多いように見受けられる。

・介護保険と同様にケアマネジメントが法的に体制づけられていないため、認識も低いことが低調な理由。

・支給決定の際、必要性の有無を検討することを意図的に行い、対象者に対して制度の説明をし、理解を得るプロセスが必要。

・独居なので、電気が切れたので助けてとか、雨漏りするとか、住宅改修の申請のチェックをしたり、親戚に了解をもらうとか、手足になる部分があるので、今の単価+一人に対する支援でみると、実際の業務量には見合わない。

・生活支援をやるマンパワーが別にあると、マネジメントに特化できる部分はありうる。ただ、人間関係がきちんとできないケースでは、最初のかかわりからの信頼関係を作れたから相談が持ち込まれたという要素もあり、そこは時間をかけないといけない。

・本来はサービス利用の実績のある人は介護と同じようにすべてケアマネがいるのが良い。自己作成できる人はその形でも良い。かかわりの頻度によっていくつかのグループわけをする可能性はある。

・一月の最低単位数を設定し、訪問回数や相談回数に応じた加算の検討はできないか。

⑥その他

・委託相談は、全体にケアマネがついてもやはり必要。サービスに結びつかない人、 手帳は持っているがどんな生活をしているか分からない人、そこは残したい。

・相談支援事業を2 法人に委託するときに、作成費の対象=保健師の精神相談や市の職員が関わっていた業務を委託するのだから、市は職員を減らす、業務が減るという尺度で考えがちだった。しかし、サービスを使っていなかった人にサービスをつないでいく、個別支援が必要な人に適切なサービス提供をするという、基本レベルアップのために必要な事業と了解してもらった。

・同じように、一人ひとりにケアマネがつくのであれば、相談業務を減額してもいいのではないかという議論になるが、見方を変えた整理をしないと、財源が厳しい中で、こちらの業務が増えればこちらが減るという考え方は危ない。ただ、これは、心情としては分かっても財政にデータで示すのは難しい。

・純粋に必要かどうか、生活状況等から判断するので、10% という国の基準は、全く気にしていない。公平性を保つことで考えている。全体の費用から考えると、作成費は今の単価であれば件数が増えても財政的な問題はない。むしろ地域生活支援事業の法が財政的には厳しい。独自の事業が打ち出しにくく、特に日中一時支援事業と市直営の八つの作業所が新体系に移行していない点での負担感が大きい。

①圏域の基本情報

・甲府市:人口199,623 人、面積:212.41 ㎢

・手帳所持者数:身体9,975 人、知的1,067 人、精神1,041 人(平成19 年3 月31 日現在)

・障害福祉サービスの支給決定者数(平成19 年9 月21 日現在):

| 身体 | 知的 | 精神 | 実数計 | |

|---|---|---|---|---|

| 区分1 | 32 | 10 | 11 | 51 |

| 区分2 | 34 | 46 | 42 | 112 |

| 区分3 | 49 | 70 | 24 | 118 |

| 区分4 | 25 | 52 | 4 | 71 |

| 区分5 | 38 | 43 | 1 | 66 |

| 区分6 | 46 | 35 | 0 | 64 |

| 児童 | 27 | 131 | 2 | 141 |

| 非該当・区分無 | 124 | 193 | 21 | 331 |

| 合計 | 375 | 580 | 105 | 954 |

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・福祉部自立支援室障害福祉課に3 係あり、自立支援係、相談支援係が協働で相談支援を実施。(もう1 係は、医療支援係。更生医療、援護関係等を所管)

| 職種 | 人数 | 専任・兼任 | 経験年数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 保健師 | 3 | 兼任 | 4.5・1.5・1.5 | 障害程度区分調査等を担当 |

| 相談員 | 2 | 専任 | 0.5・0 | 機能強化事業で配置 |

| アドバイザー | 1 | 専任 | 1.5 | 19 年9~12 月 |

・保健師は、これまで自立支援係に配置。認定調査からそのまま支給決定につなぐことを想定していたが、相談支援事業に積極的に取り組むため、平成19 年4 月に相談支援係を新設したのに伴い、保健師は相談支援係に異動。2係が連携しながら支給決定につなぐ流れとした。一次の窓口は相談支援係、支給決定等にかかる場合は、自立支援係の担当が一緒に相談を受ける方式をとっている。

・新しい体制になって、相談事業者は、ケースを抱えた際、どこに相談に行けばいいかが窓口が明確になった。また、「このサービスの枠を広げて譲歩してもらえますか」といった交渉もやりやすくなった。

・組織変更の効果:機能強化事業の相談件数について、平成18 年10 月~19 年3 月の実績と、相談支援係ができて1 ヶ月の実績が同数になったことからも、窓口の明確化の効果がうかがえる。(相談に来る人にとって分かりやすいし、相談しやすくなった)

(b)委託相談支援事業者の概要

・4 事業者に委託。概要は以下のとおり。

| № | 人数 | 専任・兼任 | 経験年数 | 研修修了 | 形態 | 併設サービス |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2.75 | 専・兼任 | 9.5年・5.5年・3.5年 | 有 | 委託 | ○身体中心 生活介護・知的通所授産 |

| 2 | 1.2 | 専・兼任 | 8年・5.5年 | 有 | 委託 | ○精神中心 地域活動支援センターⅠ型・通所授産・援護寮・グループホーム・短期入所 |

| 3 | 1.2 | 専・兼任 | 15年・4.5年 | 有 | 委託 | ○精神中心 地域活動支援センターⅠ型・通所授産・グループホーム |

| 4 | 1.2 | 専・兼任 | 6年・1年 | 有 | 委託 | ○知的中心 居宅介護・日中一時・移動支援・知的入所更生・短期入所 |

・平成18 年9 月まで県の相談事業を受託していたところを中心に委託先を選定。18年10 月にNo.1~3 の3 事業者に委託、19 年4 月に№4 に委託。

・事業者は、もともと特定の障害種別の相談事業を行っていたところだが、基本的に3 障害に対応している。従来から事業者間で勉強会等を開いており、ネットワークがあるので、専門性を生かしながら定期的に連携をとりながら事業を進めている。

・事業者はそれぞれ市域の東西南北に位置しており、意図したものではないが、地域バランスも取れている。

・委託費は、県事業の委託料を維持している。1 人常勤を確保できる程度の予算。県内では、件数ベース、出来高で単価設定している市町村もある。

(c)指定相談支援事業者

・委託相談支援事業者の4 ヶ所のほか、市内に3 ヶ所。(身体、療育等支援事業のコーディネーター、介護保険関係の事業所)

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)支給決定者数(平成19 年9 月1 日現在):

| 区分 | 身体 | 知的 | 精神 | 実数計 |

|---|---|---|---|---|

| 区分1 |

6 |

2 | 5 | 12 |

| 区分2 | 8 | 15 | 22 | 40 |

| 区分3 | 13 | 16 | 12 | 32 |

| 区分4 | 8 | 10 | 4 | 18 |

| 区分5 | 6 | 2 | 1 | 6 |

| 区分6 | 10 | 4 | 0 | 12 |

| 児童 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 合計 | 51 | 51 | 44 | 122 |

(b)給付者数(平成19 年9 月1 日現在):

| 区分 | 身体 | 知的 | 精神 | 実数計 |

|---|---|---|---|---|

| 区分1 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 区分2 | 2 | 7 | 4 | 12 |

| 区分3 | 3 | 5 | 3 | 9 |

| 区分4 | 4 | 2 | 2 | 6 |

| 区分5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区分6 | 3 | 1 | 0 | 3 |

| 児童 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 合計 | 14 | 16 | 9 | 33 |

(c)サービス利用計画作成費の給付までの流れ

|

障害程度区分、支給決定等申請受付 ※この時点で相談支援事業所が係わっている場合は、支給の要否を確認 |

|

|---|

|

障害程度区分等調査 ※この時点で必要性を認めた場合は、受給について説明を行い、理解を求める。 |

|

|

支給決定資料作成 ※この中で、支給の必要性について記述。 |

|

|

支給決定 |

|

|

受給者証交付 ※各指定事業者一覧表を提供する。 |

|

|

利用者と事業者との契約 |

・障害程度区分・支給決定等の申請を受け付ける段階で、事業所がかかわっている場合は、支給要否を確認し、必要があれば申請してもらう。ケースとしては少ない。

・全体としては、当初申請のない状態で区分の調査に行き、その時点で聞き取り、家庭状況等を把握した上で必要性を判断し、申請するケースが多い。認定調査は、3人の保健師と自立支援係の職員8 人で実施。(新規ケースは必ず保健師が担当)

・認定調査は時間が60 分等限られているため、この情報だけで支給要否を判断するのは大変。職員の在籍年数が長く、支援費制度当時からかかわりがあって、家族からの協力が得られにくい、一人では厳しいといった状況を知っているので、支給が必要と判断しているものも多い。今までの過程、対応の経過を見ながらという要素も大きい。

・給付費の支給決定と作成費の支給決定は同時に行い、申請書も一体化している。(給付費、作成費、負担上限額の申請)

・最初、一般相談と思って入ったところ、実は隠されたニーズがあり、色々な手法や体制が必要と事業所が判断した場合、きちんとアセスメント結果を伝えれば、市は状況に応じて柔軟に支給決定をしている。

(d)作成費対象者の具体的な状態像

・母と二人暮らしで母が要介護

・父が重度認知症、母が高齢で本人の面倒を見られない

・夫が仕事で面倒が見られない

・独居で寝たきりの状態

・本人がサービスを利用しようとしないケースも「自らサービスの調整が困難」と解釈できれば対象とする。

・勘案事項としてできるだけ具体的に記述している。

・基本的には「自らサービス事業者等との連絡調整等が困難」で決定するケースが大半。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)一般相談と作成費対象者の異同

・従来から一般的な相談支援に対応する一環としてケアマネジメントをやっているが、サービス利用計画作成費は個別給付の対象であり、完全に別物という認識。サービス利用計画作成、モニタリング等はこれまでの簡単なケアプランとは全く異なり、業務負荷は大きい。市から、介護保険を雛形にした様式例を提示し、それに基づいて各事業所が取り組んでいるため、外形的にも別物という意識が定着している。

・作成費対象者とそうでない人はかかわる度合いは違う。対象者は手間がかかるし、事務量も違う。来月の計画を立てる、そのために本人の話を聞く、その計画を持って確認に行く、各事業所に結果をお知らせする、それに基づいて事業所が計画を立てる、これまで電話確認で済んだものが確認の捺印をもらうために訪問する等、作業量はかなり多い。

(b)計画作成の効果

・これまで記録になっていなかったモニタリングやサービス提供実績を、一定の様式で報告するようになり、相談支援の実態を目に見える形で表せるようになった。

・住宅を追い出されて、居宅介護事業所を経営するオーナーの家に住ませてもらったため、不適正なサービス提供実態があった。(例:入っていないのに入っているがごとく対応)学校卒業に当たって、相談支援事業者がかかわるようになり、作業所に通うことになって、全体でアセスメントを丁寧にするようになったら、第三者の目が入り、「皆が知っている」ということで余計なサービスを入れられなくなった。

入ってもいないサービスを割り当てて請求することが予防できた。(支給量が半減)公の場に出して、皆が共通理解で見ているという状況はとても有効。

・その人の持っている課題を共通の課題にし、一事業所だけで困っていないで、うちもそこに取り組もうという動きになる点は有効。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)甲府市において利用が多い背景

・障害程度区分の認定調査段階で、市が対象該否を判断。(先述)

・委託事業者はもともと、自立支援法成立前から、自立支援協議会では相談支援事業者が中心になるという自覚があり、相談業務が終わった夜に自主勉強会を月2 回開いていたので、その中でアセスメントシートや個別支援、週間計画を持ち寄り、できるだけ標準化を目指した。この勉強会に市のアドバイザーも参加し、簡単な相談支援事業のフローや介護保険の書式を提示した。今後、自立支援協議会ができれば、自主勉強会は発展的に解消する予定。

・アドバイザーを配置して、委託事業者の難しいケースの相談に協働で対応したり、市役所窓口の一般相談で入ってきたケースについて、的確な機関につないだりといった調整業務を行っている。また、ケアマネジメントについて委託事業者に講義したり(セルフケアマネジメント導入、ケアプランの作成試行、利用者本人署名の意識付け等)、相談支援専門員の指導を担当している。

・委託事業者の一人の相談員で解決できない場合、市のアドバイザーを通じて保健師に相談できたり、「支給決定が足りない」「制度の間に落ちてしまう」ケースについては自立支援係の担当職員に柔軟な対応を依頼するなど、個別対応がスムーズ。

(b)サービス利用計画作成費の利用に向けて

・他の自治体は申請主義が多いと思うが、事業所が事業に取り組みやすい環境を作ることが大切。「枠組みができたので使ってください」と言うだけではなく、「そこはこうしてこうやるんですよ」というレールや手順を示していくと乗りやすいのではないか。

・訓練等給付と介護給付を行ったり来たりするケースもあるので、トータルで関われる環境作りが重要。訓練等給付にいくと支援計画をつくるので、マネジメントが途切れるといったことが起きないよう配慮が必要。

(c)給付対象範囲

・医療SWから相談が多い。まだ退院していないので支給決定してもらえないが、受け皿がないと退院促進ができないので、地域支援を勉強している医療SWが積極的にケア会議の働きかけをしている。受け止める側の事業者としては、支給決定なしでは動きにくいので、退所前であっても、計画の中に「退所」を視野に入れた項目が入る段階から対象にしたほうが良いのではないか。

・旧法の授産施設が新体系(就労移行・就労継続)に行くと対象外になる。これらのサービスの利用者の中には、周囲とトラブルを起こしたりして支援が必要な人が多くいるので、対象者の範囲の拡大が必要。

・利用者は、「介護保険はケアマネが全員についてサービスのマネジメントをしてくれるのだから、障害者にも」と言う仕組みを分かっている人は、障害者も全員にケアマネをつけてほしいという要望が出てきている。家族がしっかりしていても、障害のサービスと言うと制度が変わったり仕組みが難しかったりしてどう使っていいかわからないので、個別にマネジャーをつけてほしいという声が聞かれる。

(d)制度周知の必要性

・受給者証に「サービス利用計画作成費」の記載があっても、かなり意識の高い保護者でも意味が分からない。制度の周知も大きな課題。

(e)どの範囲をサービス利用計画作成費で評価するか

・相談事業者はサービス利用計画作成費の目的、趣旨を十分理解しており、単にケアプランを作るだけではない質の高い相談支援をしているので、一般相談の委託費とは別枠で個別給付で評価すべき。

・一般相談からケアマネジメントに至るプロセスをみると、ケアマネジメントの土台に載せるまでの手間が一番大きい。サービス利用計画作成費は、土台に載ったところからしか評価しない点が課題。

・サービスアレンジ以外が評価につながらないのが課題。介護保険は介護給付の中にケアマネがいて、その中で一定程度仕事が成り立つが、自立支援給付は、そのサービスだけでは生活が組み立てられず、病院関係、多重債務、就労、権利擁護、配食、住宅とサービスは多岐にわたる。自立支援給付は生活のごく一部で、それ以外も含めた全体調整をしないと地域生活は成り立たない。ケアマネジメントというよりソーシャルワークで、その部分は評価しにくい。

・相談件数は同じ1 件だが、延々とかかわらなければいけない重いケースにどう対応するか整理しないと、作成費に行き着く以前の骨の折れるケースが落ちてしまう。

こうしたケースは、相談支援専門員に大変な力量が求められ、単にサービスマネジメントをすればいいという話ではなく、ケースをどう捉えるかが重要。介護保険のケアマネとは異なる。

・作成費対象の33ケースの中身をみると、比較的サービスにうまく乗ったケースが多い。本当に大変な、犯罪者、成年後見、サラ金に追われているケース等の困難事例、多問題家族が対象からもれている。

・当事者からの相談を受ける環境そのものがどういう形になるのが望ましいかを展開した上で、対象者や対象範囲を議論すべき。

(f)相談支援にかかる費用

・委託費で1 人分の人件費は確保できるが、相談の質を高めるには複数体制を確保したい。事業所運営の観点からは、あと1人の人件費を確保する収入源のひとつとして、サービス利用計画作成費は活用の余地がある。ただし、日中作業所等に通っているケースでは、本人に会えるのは休日・夜間ということも多く、8500 円では割に合わない。

・現状でも、事業所が持てるケース数を超えつつある。1 事業所20 件以上は難しい。

これ以上対応するためには人材が必要で、国としても財源を手当てしてもらいたい。

・地域生活支援事業の委託費について十分な予算が取れないので、サービス利用計画作成費は、それを補う財源になる可能性はあるが、行政の立場からは、事務量が増えるので、メリットとデメリットについて一概には判断しかねる。

⑥その他

・安定的にかかわらなければならないケース、緊急一時的にケアマネジメントでしのがなければならないケース等、事業所、相談支援専門員がどれだけ関わっているかが数値化されるとよい。具体的には、電話、訪問、来所、同行等の回数が把握できると良い。現状では回数の把握も不十分なので、時間カウントは難しい。(時間をカウントしている事業者もあるようだが…)

・回数カウントについては、方法が標準化されていないので、現状では、「回数が多いから良い事業所」といった評価指標には使えない。

・個別ケースの支援経過を追う場合、緊急ケースは一般には3 ヶ月くらいでひと段落することが多い。季節によっても大きく異なるので、短期の調査期間では把握できない。

・高齢者のケアマネは円滑に導入が進んだ。知識がなくてケアマネジメントが進んでいいかという疑問はあるが、障害のケアマネジメントも、どこかで従来の福祉と施設の枠の中では育たないという見切り発車せざるをえない。今まで施設でやってきたからケアマネジメントができるというのは安易過ぎる。

①圏域の基本情報

・人口:382,835 人(平成19 年7 月1 日現在)、面積:738.51㎢

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・障害福祉課は企画管理担当(庶務、手帳関係、施設整備、補助金、手当て)、自立支援担当(介護訓練等給付)、相談支援担当(地区をもって障害福祉サービス、自立支援医療、補装具等、障害者と直接かかわって全般の相談支援)の3つの担当からなる。

・障害福祉課の相談支援担当は9 人、うちケースワーカーとして動いているのは7 人。

・行政区が30 あって、それぞれワーカーを地区担当で割り振って対応している。相談支援の事業所や保健センターがあるので、そこでも対応している。厚生課の分室には障害担当者が3 人いて、障害種別ごとに対応できる体制になっている。

・ケースワーカーとしては、保健師も事務職も同じだが、精神等は事務職で対応しにくいところがあるので、保健師が主に相談に乗っている部分もある。

| 担当者数 | 職種 | 経験年数※ | 専任、兼務の別 |

|---|---|---|---|

| 9 | 事務職※ 6 保健師 3 |

最長 3年 最短 9ヶ月 |

専任 |

※事務職6名の内4名がケースワーカー

※経験年数は1/1現在

※別に3名の認定区分調査員(嘱託)がいる。

(b)委託相談事業者の概要

・8 事業所に委託。

・精神に強い事業所が4 つ、知的が3 つ、身体が1 つ。自立支援法前からやっていたところが相談支援事業者に移行した。

・旧地域生活支援センター+身障の実績が多かったところを、地域活動支援センターⅠ型とした。地域バランスは取れている。

・指定相談支援事業者はこれ以外にもある。(株式会社等)

・相談としては、長野市独自のケアプラン作成事業があるので、国の作成費、ケアプラン事業、委託を受けている相談、直営の相談の4 パターンがある。

・行政と委託相談支援事業者のネットワーク、ケア会議や顔見知りになっていてすぐ連絡が取れる体制になっていることは、相談事業を進める上で意義が大きい。

・委託事業者とは月2 回連絡会を開催し、ケアマネジメント連絡会でも会っている。

地域自立支援協議会、専門部会にも行政担当が出ているので情報交換ができている。

ケア会議もサービス提供サイドから招集されるような環境ができている。

| 事業者数 | 担 当 者 数 |

職種 | 研修修了の有無 | 経験年数 | 専任兼務 | 併設サービス | ||

| 相談支援従事者 | サービス管理責任者 | |||||||

| 8 | A | 3 | 相談支援専門員1 ケアプランナー2 |

○3 | ×3 | 9・10 38 |

専任1 兼務2 |

地域活動支援センターⅠ型 |

| B | 3 | 相談支援専門員1 ケアプランナー2 |

○1 ×2 |

○1 ×2 |

4 2・1 |

専任1 兼務2 |

地域活動支援センターⅡ型・短期入所 | |

| C | 1 | 相談支援専門員1 | ○ | ○ | 3 | 専任1 | 地域活動支援センターⅠ型 | |

| D | 9 | 相談支援専門員1 ケアプランナー8 |

○9 | ○9 | 3・2 1・0 |

専任1 兼務8 |

敷地外自活訓練・入所支援施設・日中活動多機能型支援設備・地活 | |

| E | 4 | 相談支援専門員1 ケアプランナー3 |

○4 | ○4 | 1 2 |

専任3 兼務1 |

地域活動支援センターⅠ型 | |

| F | 4 | 施設長1 相談支援専門員1 相談支援従事者2 |

○2 ×2 |

○3 | 17 8 4・22 |

専任1 兼務3 |

地域活動支援センターⅠ型・ケアプラン作成事業・退院支援事業・自立支援協議会への協力等 | |

| G | 3 | 相談支援専門員1 ケアプランナー2 |

○3 | ○2 ×1 |

4 18・3 |

専任1 兼務2 |

地域活動支援センターⅠ型 | |

| H | 1 | 相談支援専門員1 | ○ | 9・10 38 |

1 | 専任 | ||

| 合計 | 28 | 相談支援専門員8 ケアプランナー17 その他3 |

○26 ×2 |

○17 ×11 |

専任10 兼務18 |

地域活動支援センターⅠ型・・・5 地域活動支援センターⅡ型・・・1 その他 |

||

※経験年数は相談に関する業務を始めた時からの合計年数

(c)ケアプラン作成事業

・長野市で委託しているケアプランナーの事業所が14 事業所あり、平成16 年1 月から事業開始。

・支援費になってケアプランがないと支給決定ができないので、ケアプランが必要であるということは行政も分かっていたし、事業所も理解を示してくれた。

・直接サービスを利用するだけで複雑でない人は手続だけですむが、ケアマネジメントの必要があるかないかのボーダーラインのケースや、単なる自立支援給付ではないものについて、利用者の4 割くらいが対象になっている。(1700 件のうちの600-700 件程度)施設入所者は対象としない。

・対象となるかどうかは、第一次的にはケアプランナーの事業所が判断し、悩んだ場合は、地区担当に相談がある。

・ケアプラン作成については、12300 円/回が支払われる。モニタリングについては、3700 円/回支払われる。12300 円、3700 円は直営の嘱託職員の時給から計算。(モニタリングは3 時間で積算)

・モニタリングの必要性の判断等は相談担当のケアプランナーが判断する。

・事業所によって担当ケース数にはばらつきがある。専任のところは100 件/人持っている。

・この事業は、委託相談支援専門員以外の人(=委託として人件費が出ていない人)がやっている。だいたいは兼務で施設業務が主。ケアマネジメント従事者研修を受けた人がケアプランナーになれる。

・昨年は、800 件の認定調査をしなければならなかったので、ケアプランナーに調査もお願いして、ケアプランと合わせて支給決定案を作っていた。今は落ち着いてきたので、調査は市の直営に一本化。ケアプランが必要な人については、それぞれの事業所にお願いしている。

・認定調査に行っても行かなくても、12300 円/回が暫定ケアプランのお金としてもらえる。(認定調査5500 円分は込み)ケアプランナーがつかない人は市で暫定ケアプランを作成。

・ケア会議を開催し、セルフケアマネジメントは大変なケースの場合は、巻き込む形にしている。その場合は、「この人にも相談できるよ」と言う形で徐々につないでいる。ケアプランナーを入れると、本人との軋轢も出てくるので、市の担当者も入って、プレッシャーを分散させている。

・モニタリング事業は3700 円を払っており、報告が来るので、頻繁に入らなければならないケースは市でも把握できるので、作成費に乗せる必要が出てきたら、市から働きかけたり、事業者や本人から申請が来る。

・最初から作成費でいく場合と、ケアプラン事業でいく場合がある。しょっちゅう電話がかかってきてやりきれないようなものが作成費に流れる。そうすると3700 円のモニタリングではなく、8500 円がもらえる仕組み。

・ケアプラン事業の事業費は全体で1000 万未満/年で、事業所の運営経費は、委託料のほうが大半である。

(d)自立支援協議会

・平成15 年から長野市障害ふくしネットを立ち上げ。専門部会を置いて、相談事業者、医療関係、学校関係、障害福祉課が参加し、課題等を検討し、情報共有している。その中からサービスに関する課題が出てきたら、全体協議会や施策フォーラムに上げ、相談支援事業につないでいく。今はこれが自立支援協議会に位置づけられている。

・これらを全体として支えていく仕組みの中に先述のケアプラン作成事業がある。

| 設置時期 | 平成15年9月 |

|---|---|

| 構成メンバー | 行政、相談支援事業者、医療・保健機関、サービス事業所、教育機関、当事者団体、その他 |

| 協議内容 | ・障害児者の地域での暮らしの安定、自立生活のための関係機関の連携強化及び地域生活支援サービスの推進 ・複合したニーズを有する具体的なケースについての支援の策定 ・障害児者及びその家族のニーズの把握ならびに福祉サービス供給のための調査研究 ・その他 以上の内容を協議する為、全体協議会、運営部会、ケアマネジメント連絡会、施策フォーラム、専門部会を開催している。 |

| 指定相談事業者との関係 | 各種部会に参加 |

(e)市町村相談支援機能強化事業の概要

・地活Ⅰ型を受けているところが、相談支援機能強化事業も受けており、専門的知識を有しないと対応できない困難ケース対応や、自立支援協議会を構成する相談支援事業者への指導・助言等を実施している。

| 事業者数 | 担 当 者 数 |

職種 | 経験年数 | 専任兼務 | 併設サービス | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | A | 4 | 所長1 支援員2 ピアカウンセラー1 |

10 2・0.5 10 |

専任1 兼務2 |

相談事業・ボランティア、実習生等の受け入れ・当事者の講師派遣他 |

| B | 4 | 相談支援専門員4 | 2・1 0 |

専任1 兼務3 |

相談事業・地域交流・普及啓発活動 | |

| C | 4 | 指導員4 | 3・1 | 専任1 兼務3 |

交流の場の提供・登録者への相談支援・ボランティア育成、地域交流活動等 | |

| D | 8 | 施設長1 指導員4 まかない1 事務員2 |

17 4・15 2 15 |

専任3 兼務5 |

デイケア事業・生活支援事業・普及啓発活動・地域交流・退院支援事業・家族の支援ボランティア育成 | |

| E | 4 | 指導員2 指導員2(非常勤) |

18・3 0.1 |

専任2 兼務2 |

相談支援・普及啓発に関する事業・ボランティア育成 | |

| 合計 | 24 | ピアカウンセラー1 相談支援専門員4 指導員14 その他5 |

専任9 兼務15 |

|||

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)支給決定者数・給付者数

| 障害種別 | 障害程度区分・決定理由 | 備考 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||

| ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ | ② | ③ | 決定理由 ※ |

||

| 身体 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 知的 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||

| 精神 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||

| 計 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||

※ 決定理由

②は、単身で生活している者であって、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行なうことが困難であり、計画的な支援を必要とする者。

③は、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当するもののうち重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者。

※ 支給決定期間は、全て1 年。

(b)ケアプラン事業と作成費の切り分け

・給付費を出す立場からすると人数は多すぎる。新たに出そうかと言う人はいない。移行できる人はもうすべて移した印象。

・プランナーの立場からは、「この人は違うだろうな」と思いながらも申請を出してみて確認している状況。単身でなくても、複雑なサービスを利用していて、家族でも大変だと思うケースは、申請しながら手探りしている。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)サービス利用計画作成費対象者の業務

| 計画作成担当者 | 研修を受けた相談支援専門員(委託相談支援事業者)が作成している。長野市の相談支援の体制の中で、行政の担当者(ケースワーカー)と協力しながら、本人や家族の意向を聞きながら計画を作成している。 |

|---|---|

| プロセス業務内容 | 訪問や面談をしながら支援の必要性を把握し、本人や家族の意向を確認してプランを作成する。 サービスの事業者との調整も含めてケア会議を開催する。同時に事務手続きを行なう。 月1回の定期訪問により、本人の状況を把握するとともに、必要に応じてプランの変更を行なう。 |

| 業務量 | 具体的なサービス利用に結びつくまでの経過はケースによって違うが、訪問の回数や時間、サービス調整の時間、プラン作成の事務処理等に手間取ることが多い。ほぼ1人につき1日は最低でも費やしている。 |

| 様式 | 長野市のケアプラン作成事業の様式に基づく。 |

| 計画作成にあたっての連携先 | 就労関係、医療関係、(医師、訪問看護、保健所等)、住まいの確保(居住サポート等) サービスの事業所では、ヘルパーや短期入所事業所、通所先の福祉サービス事業所が多い。 |

| 計画作成の効果 | 本人や家族は、福祉サービスの事業所との面倒なサービス調整の煩わしさがなく、利用できるサービスの情報提供により、よりスムーズにサービスが利用できる事及び、定期的に相談に乗ってくれることで本人や家族に安心感がある。また、精神障害、アルコール依存で入退院を繰り返していた人の入院の頻度が減っている。 |

| 計画作成の負担 | ○ 実相談の過程で、実際のサービス利用に結びつくまでに時間がかかる。 ・ 何回か訪問しないと関係作りが出来ない。信頼関係が成立しないとサービス計画に結びつかない。 ・ サービスへ結び付けるまでの過程で、通所先を見学するとか、ヘルパー事業所と顔合わせする等の事前の取り組みに時間がかかる。 → コーディネートに時間がかかる。 ○ 家族の支援者がいないケースは、相談支援専門員が動かざるを得ないケースが多く、サービス利用につながらない。 ○ 対応困難ケースが多いため相談頻度が多い。 |

(b)作成費のメリット

・ずっと一緒にかかわってもらえることの安心感がある。定期的に訪問でつながっていかないといけないという意味では、ケアプラン事業よりも安心感は大きい。

・ヘルパー、事業所のほうから入ってくる情報は後追いになってしまう。そこから今の状態がどうかというところが、作成費の対象者については待ちの姿勢でなく、こちらから情報を集められるようになる。

(c)作成費対象者とそうでない者の異同

| 作成費対象者 | 作成費非対象者 | |

| 担当者 | 相談支援専門員、ケアプランナー | ケアプランナー、市委託の相談支援専門員、市ケースワーカー |

| プロセス | ・CW による訪問調査 ・ケア会議の開催 |

・サービス利用開始時、更新時、変更時の訪問調査 ・必要に応じてケア会議の開催 |

| 業務内容 | ・毎月モニタリング ・連絡調整 |

・必要に応じてモニタリング ・訪問、連絡調整 |

| 業務量 | 生活状況やサービスの利用状況は、サービス事業者によるところが大きく、事業所との連絡調整の機会が多く、訪問の頻度も多い。 | 必要に応じて対応している。家族や本人からの生活状況の把握に頼るケースが多い。年2~3回の状況確認。 |

| 様式 | モニタリング(別紙) | ケアプラン(別紙)モニタリング |

| 連携先 | ケースワーカー、各福祉サービス事業所、医療機関(訪問看護、リハビリ)他 | 本人若しくは家族 ケースワーカー、各福祉サービス事業所、医療機関(訪問看護、リハビリ)他 |

| 効果 | 利用者の安心感につながり、生活が安定している。 情報提供がスムーズにできる。見守り体制が出来る。相談者が明確である。 |

支援のキーワーカーになる人が不明確 |

| 負担 | ある程度利用者を確保しないと専任の職員を配置できない。兼務での業務で、利用者の必要性に応じて対応しなければならない。 |

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・福祉サービスの利用に結びつく以前の問題状況が大きいケースがあり、単純にサービス利用計画作成に結びつく者だけを対象とすべきでない。

・サービスを限定すると利用しづらい。GH、CHで継続的に日中活動にうまく入っていけない人については、サービス管理責任者では対応しにくい。そういうケースは対象にしても良い。ある程度型にはまっていてどう組み立てるかはっきりしているケースは対象外としても、幅広くかかわっていかないといけない人については、今のGH,CHの中でサービス管理責任者に責任を持ってやれというのは厳しいのではないか。一方で、サービス管理責任者の業務ではないかというイメージもある。

CH,GHの基盤をきっちりしないことにはというもっと前段階の課題がある。

・入所施設から地域移行する際、施設内だけでは限界があるのではないか。積極的な施設とそうでないところとの温度差もある。地域支援の視点での外部の相談支援のアプローチも必要である。

・一度導入すると廃止にならない。問題が次々と出てくる為(特に独居)支給期間を延長することが多い。

・家族はありながらも積極的に支えが出来ないケースも多々ある。仕事を持っていて、時間的な余裕のない家庭もある。サービス利用の手続きや連絡調整で限界がある。

・障害の状態や抱える問題状況によっては家族で支えるには限界があり、支援の困難ケースはサービス利用計画作成の対象とすべきである。

・家族全員が障害者だったり、高齢だったりということでマネジメントできない場合は、必要性を感じて作成費を入れているが、子供でも両親はいるが、問題意識が薄く、子供が放置されていたり、児童相談所との兼ね合いも難しく、保護まではいかなくて地域で見ていけるが親が当てにならない子供にはこまめにサービスを入れないといけないし、相談にも入らないといけない。親には頻繁に来なくていいと言うが、行かないといけないときには、入るべくして入っていったほうが良いか。

・子どものケースで大変なケース(母子世帯、親も障害がある等)に拡大してもらいたい。

・母子家庭で自閉症の中学生で不登校になった子供。学校もかかわっているが、お母さんだけでは難しい、昼夜逆転があったりする、生活の建て直しも含めてどう支援していくか、高等部に進学したいところをどうつないでいけるか。いったんサービスを使って知りませんと言うことにはならないので、毎月ケア会議を行っている。行動援護を使っているので、ケアプラン事業には乗っているが、本当は作成費の対象にしても良いのではないか。

・単身を要件にしているが、一人でそれなりに生活している人もいるし、家族といても家族力の問題で進んでいかないという人もいるので、困難ケースも対象にすべき。

・介護保険のように必ずケアマネが入る形にするのであれば、多くの人を対象にすべきである。

・セルフマネジメントをしている人は頻繁に必要性はないと思うが、家族力がなかったり、自分ひとりではいろんなところを使って、マネジメントしていくにあたってプランナーをお願いしたいと希望している人なので、そこまでは制度になるのであれば、入れてもらいたい。

・毎月訪問と頻度が限定されず、いろんな人に入れられるのであれば、市独自でケアプラン事業を持っている必要性はなくなるか。国の事業に入ってもらえるなら入ってもらいたい。

・子供からライフステージに応じた一貫した支援を考えると、乳幼児期から将来を見通して、1 人に1 人の支援者がつく形での体制を、介護給付の利用にこだわらず構築すべき。その人らしい生活をつくるためにはそうである。

(b)人員体制

・相談支援専門員を専任で確保するのは難しい。専任で対応できる体制を作るまでには、対象者が限定され人数が確保できない。人口が集中しているところは確保できる可能性はあるが、時間と労力が必要である。本来的にはニーズの発掘の業務が重要であるが時間を割くには限界がある。

(c)地域資源の整備状況

・ケアプラン作成事業で概ね対応できている。

・自立支援協議議会なりの相談支援の体制がしっかりでき、必要とするサービスを整備できるシステムを作ることが重要であり、地域間の格差がある。

(d)利用者・家族を取り巻く生活環境、キーパーソン

・家族の協力が得られない人が利用している。ただし。通常家庭であっても連絡調整が苦手であったり、サービスを多数組み合わせている人がケアプランを必要としている為、児童等にも導入できるようにしてほしい。

・概ね地域で孤立しているケースが多い。見守りのネットワークを作る意味でも相談支援の体制作りが必要である。キーパーソンがいないケースが多い。

(e)行政・相談支援事業者のコーディネート力

・事業所によって差があり、行政が相談(支給量や内容等)に乗ることも多い。

・行政のケースワーカーや委託の相談支援専門員とのネットワークがとれ易い体制にあるかどうかは重要である。

(f)給付にいたる手続き

・本人からの申請書と事業所からの届出書が別々で混乱する場合がある。1枚になっているとわかりやすい。

・サービス利用にいたるまでの面談や訪問、関係機関との連絡調整に時間と労力を必要とする。サービスを利用するに至るまでがスムーズに行かないことが多い。

・作成費について今のところ様式が何もないので、市のモニタリング用紙を使って、毎月どんな支援をしたかを確認することにしている。(ケアプラン事業と負担感は変わらない)法定給付なのに様式がないと審査ができないので、国から様式を示してもらいたい。

(g)相談支援に係る費用

・介護保険並みに設定するなら多くの人を対象にすべきである。

・ケアプランナーが少なく多くは兼務している為、相談事業だけでは運営が難しい為 専任でできる程度の収入が必要。

・相談支援は、ある程度の専門性とコーディネート力が必要であり、ある程度の経験がないと難しい。現在の報酬で、その人材を確保するには利用者を40~50 人程度確保しないと難しいと思われる。年間で、最低でも500~600 万円程度の財源がないと厳しい。車等の維持費用等をいれると尚難しい。実際に1人で50 人を担うのは困難である。対象者が限定され、人数的な確保も難しい。

(g)相談支援に係る費用

・介護保険並みに設定するなら多くの人を対象にすべきである。

・ケアプランナーが少なく多くは兼務している為、相談事業だけでは運営が難しい為専任でできる程度の収入が必要。

・相談支援は、ある程度の専門性とコーディネート力が必要であり、ある程度の経験がないと難しい。現在の報酬で、その人材を確保するには利用者を40~50 人程度確保しないと難しいと思われる。年間で、最低でも500~600 万円程度の財源がないと厳しい。車等の維持費用等をいれると尚難しい。実際に1 人で50 人を担うのは困難である。対象者が限定され、人数的な確保も難しい。

(h)対象者の把握方法

・地域全体の相談支援体制を確立し、行政のワーカーや委託の相談支援専門員との連携が取れないと把握は難しい。同時にニーズの掘り起こしをどう進めるかが重要である。

・地域で孤立していて、支援が必要だが、全くつながりのある人がいないし、心配する人がいないケース、放置されているケースにどうかかわっていくかが難しい。拾い上げる仕組みがないと、結果的に届かない人が出るのではないか。ケアプラン作成事業や相談支援の担当者はあちこちに散らばっているが、そこにもかかってこない人がいる。障害だけでない仕組みも必要。手帳も出たら出っ放し。

(i)制度の周知方法

・ケアプランナーやケースワーカーから必要な者に紹介しており、広く周知はしてい ない。

・対象の利用者はほとんど情報がないか、情報があっても理解するのが難しい状況にある。具体的に相談支援を担ってくれる人の顔が見えないとつながっていかない。

専任で担える体制作りをしながら周知していく必要がある。

・介護保険もやっている事業所とそうでないところの温度差があり、ケアプランナーはケアマネのようにその人の担当でかかわっていると思っている事業所もあるし、作成費とケアプランの違いが分からない、支援の頻度の浅いか深いかだけで同じことをやっていると思っている事業所もある。連絡も、「こんな状況なのでケア会議を開いてください」と頻繁に連絡をくれるところもあるし、そうでないところもある。細かいところまで連絡してくるところもあるし、すべてかかわって支援してもらえるようになってきているところもある。作成事業というと利用している人も少ないので、区分けが分からない人は多い。

・行政のケースワーカーや調査員は、セルフマネジメントの人も含め、期間が切れるときには全部お知らせしている。作成費の人もケアプラン事業の対象者も更新のときは更新ですよということできちんと入ってもらうようにしている。

(j)その他

・サービスに結びつかないとできない制度だが、そこに行く前段の部分がとても大事。

サービス使うまでのプロセスは、何回も足を運んだり、こういうサービスがいいかどうか、顔を見て初めて安心できて利用に結びつくとか、その前段のところがもう少し評価されるべき。

・市のワーカーや委託の専門員がかかわっていて、そこからさあどうぞと作成費の相談員に渡すわけにはいかない。人とつながる相談と言う意味では、手を引けない、人間との信頼関係の中で成り立っているので、サービスにつながらないが前段としても評価できる部分があると良い。それは市の事業も同様。

⑥その他

(a)ケアプランの評価

・ケアプランの評価は、福祉ネットの中でやっているが、どこまでの実効性があるかは疑問。そこまでは手が回っていない。最低限のチェックにとどまっており、サービスの平準化までは手が回っていない。第三者的な評価の組織を作っていかないと、自立支援協議会もまだ混乱しているので、今の体制では難しい

・今年度プランナーの連絡会で、質の向上を図っているが、まだこれから。

(b)その他

・国の制度に先行する市町村事業があるので、それをつぶさない形にしてもらいたい。

・利用者負担の上限額が下がるとサービス利用量が増えるので、適正なサービス利用ができるプランを作れるような人材を育成しなければ、支援費と同じ財政破綻を招く。作成費の利用を伸ばす以外に検討すべきことがあるはず。

・サービスが難しすぎて、プランナーも理解しきれないので、計画が作れない。

・全員に作成費がついても、委託は重要。インテークを評価するためには不可欠。

①圏域の基本情報

・2 市2 町で広域対応。幹事の東浦町が事業費等の予算執行を担当。(持ち回りになるかは未定)

| 人口 | 面積 | |

| 東海市 | 106,745(2007/10/1 現在) | 43.36 |

| 知多市 | 84,056(2007/10/1 現在) | 45.43 |

| 阿久比町 | 25,016(2007/ 9/1 現在) | 23.94 |

| 東浦町 | 49,255(2007/10/1 現在) | 31.08 |

・もともと知多圏域(5 市5 町)では、市町村障害者生活支援事業、県事業としての障害児等療育支援事業、国県事業としての精神障害者地域生活支援事業等を実施。

・知多北部圏域では、市町村の組合せは少し違うが、介護保険の広域連合もある

・知多圏域は、海に囲まれ、生活圏として閉じており、利用者にしても、事業所にしても、他からの流入、他への流出が少ない、制度運営上枠組みを作りやすいという特徴がある。

・知多圏域は、福祉関係のNPO が多く、これらをまとめるNPO が別にあって、関係者が顔なじみであり、法人間の連携が取りやすい。

・日本福祉大学の学生が多く、柔軟なサービスの支え手として活躍してくれている。

②相談支援の実施体制

(a)委託相談支援事業者の概要

・社会福祉法人愛光園(知的・身体中心)、社会福祉法人憩の郷(精神中心)の2法人が受託。

・圏内に2 ヶ所事業所を設置。

・委託形態:当初、規模の大きい愛光園が一括受託し、憩の郷に再委託する計画だったが、県に認められなかったため、2 法人で受託し、共同事業として運営するスタイルとした。委託費は、各法人の職員の人件費を振り分けた後、各法人1 ヶ所の事業所を担当しているので、残りを折半して運営費としている。

・担当者数:8 名(すべて専任)

→3 障害のコーディネーター各1 名、ワーカー各1 名=合計6 名。

→市町村相談支援機能強化事業:2 名

①社会福祉士(1 名。愛光園):一般相談、地域の権利擁護体制の検討

②精神保健福祉士(1 名。憩の郷):一般相談、困難事例検討、退院促進事業助言

→相談支援研修修了:7 名、サビ管研修修了:0 名

・併設サービス:地域活動支援センター

・個別ケースのケア会議を頻繁に開催しており、行政担当者はそこに参加して情報共有。

・2事業所とも年末年始だけ休み(12 月31 日~1 月3 日)。日曜は当番制。

・9~18 時までフルに対応。7~9、18~22 時は転送電話で対応。

・18 年度後半6 ヶ月の相談実績は実人数190 人、延べ3629 件。

・継続的にかかわっている相談は、実人数100 人程度。1ヶ月当たり延べ相談件数は600~700 件程度。

・相談開始・終了時間は記録しているので、ある程度業務時間は算出できる。

(b)地域自立支援協議会の概要

・設置時期:2007 年2 月

・構成メンバー:育成会、中核的NPO、権利擁護事業担当の社協、地元障害者施設、 日本福祉大学教授、学識経験者(医師)、保健所、養護学校、ハローワーク、行政、 就労支援等の関係者で構成。

・広域で委員選任が煩雑なため、とにかく動かすことを優先し、21 年に再構成する予 定である。今年度、自立支援協議会を地域に周知した上で、第三者も巻き込んでメンバーを再編成したい。

・協議内容:

①運営委員会:1 ヶ月の相談実績の確認、専門部会の活動確認、自立支援協議会の 協議内容の検討。自立支援協議会の運営事務局である行政担当者と支援センター で開催しているので、この場で個別ケースの情報共有も実施。

②専門部会:相談支援部会、地域生活支援部会、発達支援部会、就労支援部会、権利擁護支援部会の5つ(発達支援・就労は市町別作業部会)。部会により毎月~3ヶ月に1回開催。

③サービス利用計画作成費の利用概況

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

・作成費対象者数:把握できていない(およそ、身体2 名、知的4 名、精神?)。

・作成費支給決定・給付者数:身体(2 名)、知的(1 名)

a)ケース①

| ケース概要 | 身体障害。区分6。脳性まひ。30 歳代。 |

|---|---|

| 対象理由 | 身障療護施設からの退所 |

| 支援経過 | 入所施設から生まれ故郷へ退所(家族と同居)。将来的には一人暮らしを希望。 退所初期相談に濃厚に付き合った。現在は、セルフコーディネートに向けて調整中。 ヘルパー、ショートステイの利用計画の作成、変更がなければ定番の計画となる。ケア会議報告書、月予定表を作成。 もともとかかわりのあった利用者なので、本人が退所の意思表示をした時点から支援をスタート。 作成費の申請事務は、行政と事前に調整も済んでいたので、特に煩雑ではなかった。 初期(3ヶ月)は、毎日電話して、事業者とも調整、下準備して役割分担を決めていった。従来から事業者間のネットワークがあり、支援の実態があったため、相談員に支援に対するイメージも実績もあるので、特に、作成費対象者だからという戸惑いもない。日常業務の一環という印象。 ただ、全く事業をやっていないところが新規に相談事業をやっていくのは大変と思われる。たとえば、当事業所でも、以前は、ケア会議ひとつ開催するために派遣依頼等発出しなければならず、苦慮していた。 今は、「派遣依頼がないと」というような事業所は来なくていいと言えるくらいに地域全体の意識が変わってきている。(現在は最低でも月10ケース、多いときは25 ケースのケア会議を開催) 相談事業者も地域の事業者も協働の経験を積んで、皆で考えるほうが楽になれるという成功体験があることが大きい。一人の利用者を支援することに対する周りの関係のとり方が解きほぐされている。 |

| 効果 | 「相談員に相談しても良い」と明確になっているので良かった。 退院・退所支援の場合、入所先が遠方だと、退所予定の地域に頻繁に準備に来るわけにいかないので、作成費対象として、相談窓口が明確になって動くと有効。(本人とはメール・電話でやり取り) |

| 負担・課題等 | 複数(3 から4 事業所)の居宅サービス事業所の調整が必要。 |

(b)ケース②

| ケース概要 | 身体障害+精神。区分6。体幹機能障害、頚椎損傷。30 歳代。 |

|---|---|

| 対象理由 | 要支援家族と同居。 |

| 支援経過 | 地域包括支援センターが家族ぐるみで支援していたケース。母親が介護保険を利用、子どもが精神障害を抱えており、リスク分散しないと支えきれない家族だったので、制度変更時に役割分担。親が要支援であるため対象とした。 |

| 効果 | |

| 負担・課題等 | 本人の病気や家族間のトラブルによる、急な予定変更への対応。(親子 喧嘩でシェルターを求めて急遽ショートを使う等) サービスの予約(例えば1 ヶ月前に予約が必要なサービス)の遺漏が ないよう配慮すること。 複数(3 から4 事業所)の居宅サービス事業所の調整が必要。 |

(c)ケース③

| ケース概要 | 知的障害。区分3。 |

| 対象理由 | 単身 |

| 支援経過 | 日中活動の調整、ヘルパーの調整、生活状況の確認、心理的援助(毎日)。ケア会議報告書、ケア計画検討表の作成。 日々不安定で、寄り添いの要素が大きい。毎日電話がかかってくる。けんかしては事業所を変えるので、サービスがどんどん変化する。相談員は自立支援を意識しながら次のサービスの提案をしていく。 提案は文書だけでOK にはならないので、やってみて修正して、やってみて壊れてということの繰り返し。 発達障害、精神症状もある印象。知的レベルは低すぎないので社会不適応が起こりやすい。 |

| 効果 | 作成費対象にすることで、担当や相談する人が誰かと改めて明確にできる。 |

| 負担・課題等 | 活動の場でのトラブルが多いため、調整が大変。 新しい計画作成が大変。 |

(d)精神障害について

・精神障害の場合、頼る人が分散しがち。(例:医療は主治医、生活の一部は主治医、一部は家族…)そうすると、相談支援専門員も、認知のなかに入れば相談相手の一人になるが、キーパーソンが複数になることも。また、疾患の状況によってキーパーソンが変わりやすい。

・精神障害で計画作成費の実績がないのは、候補者はいつもいるが、病状が安定しないので、局面が変わりやすく、サービス利用計画を作成し、計画通り実行して、見直すというのは難しい。せっかく作ろうと思ったら入院したというようなことも多々ある。

・長期入院ケースで「退院する」という声が上がれば対象に加えても良いと市町村からは言われているが、病院サイドに「自らが計画作成して地域移行する」という自覚がないので、退院までの準備期間が短すぎ、関係者を集めてケア会議をやる時間的余裕がない。最前線の人を集めるのが精一杯な状況。

・精神の場合、障害者支援の枠組みに乗り切れていない部分もある。精神の場合、役割分担しながらも、担い合う人材も重要。医療的管理も生活の支えも必要なので、誰か一人が招集役というのは、落ち着いて生活の大きな崩れがないケース以外では現実的でない。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

・地方では、現行の対象者は希少である。

・グループホーム、ケアホームのサービス管理責任者の役割が広くなりすぎている。

実務から権利擁護まで、ぼんやりと大きい。

→他事業と並びで見れば、サビ管は暮らしの管理者であって、生活全体をコーディネートする事業者は別にいるべき。

→GH,CH の単価は安く、生活全体のコーディネートはできない。

→本人が「ホームを変わりたい」と言っても、自由に動けるほどGH,CH がない地域では無理だし、仮に資源が潤沢な場合には特定のGH のサビ管が調整するのはおかし い。

・自立支援の視点からは、家族の同居の有無が条件となるのはおかしい。

→できる家族とできない家族がいて、介護保険は家族の状況は関係ない。家族の同居が条件となるのであれば、サービスを家族から離す理由もなくなりかねず危険。

→相談は世帯としてみるケースがほとんどなので、家族がいるからこそ困難さが増すこともある。

→誰がコーディネートするかは個人の選択で、自分、家族、第三者というのは利用者が選択すべきもの。それでこそ自立支援の自覚が生まれるし、役割がはっきりする。これは、今の若い親の世代の感覚とも合っている。

→退院・退所に伴う支援も本人の選択に委ねるべき。ぎりぎりのところで考えているとき、「やるしかないよ」と言うか、「やれるところまでやってみて、疲れたら交代したらいいよ」という選択を提示できるかは大きい。

・サービス利用計画作成費は、事業として成立が不透明。委託相談支援事業者は、対象者が無限に広がる役割であるため、指定相談支援事業者が担うのが望ましいが、事業者が見当たらない。仕事になる単価、枠組みでなく、市場として魅力がない。

・在宅支援サービスの単価が低いため、取り組む事業者がいない、あるいは事業の縮小を考えざるを得ない。

→このような中で、退所、退院に取り組むのは事業所としてリスクが高く、人材の確保ができない。

→障害者は、一人で安心して暮らせるサービスがないので、退院・退所を考えても、実現しない。(何もない地域には出て行けない)

・指定事業者が乱立するくらい、「相談」という仕事の価値を上げることが重要。事業化のチャンスと皆が考えるような仕組みを検討する必要がある。

・利用者本位の仕組みになっているか。利用者の揺らぎや含みに寄り添えているのか。

サービス利用計画作成費は、このうちどこまでを求めてこの単価なのかを明示すべき。ただやっていればいいのではなく、経過をモニタリングしながら委託事業者と指定事業者が連携していくことが重要。

・ケア会議を丁寧にやっている場合、いまさら作成費対象にするのは面倒というのも本音。ただ、世帯全体が要支援者で構成されているようなケースで、世帯に高齢者もいると、ケア会議に、いろいろな制度から関係者が入ってくるので、そういった行動の根拠が違う関係者と連動していくときに、作成費の枠組みはうまく使える。

・作成費対象者は、本来、委託事業者が対象とすべきではない。無限に利用者が広がっている立場で相談を受け止めなければならない一方で、作成費対象者を受けてしまうと本来業務ができなくなる。今は地域に指定事業者がないので、見本としてやっているが、将来的には、ケースが出てくれば、指定事業者に流すイメージ。

・作成費対象者は、ある程度プランもできているし、本人の希望もまとまっているので、指定事業者が個別支援を担当し、委託事業者はケア会議にスーパーバイズ的に参加するのが望ましい。ただ、経営として成り立たないため、指定事業者がないのが現状。(もてるのは30 ケース程度が上限で、今の単価では経営として成り立たない)

・明らかに「この人のために第三者が何らかのことをしなければいけない」という状態の人を、委託相談の枠で無限に受けていくのは無理。受けるとすれば、相談実績が増えた場合、行政に相談員を増やしてくれということになる。したがって、見込みがついた、定番サービスの人は作成費対象者として指定事業者に対応してもらうほうが、予算的に効率的。

・定番サービスにたどり着くまでには、本人のセルフマネジメント力、障害種別によって1年以上かかることもある。生活史を調べ、関係者にインタビューしてようやく生活背景が見え、視野が絞られた段階で、サービスの調整に入れる。ここにいたるまでは、緊急対応や危機介入が多いので、大変。

・こうした整理がついて、作成費対象者となって、指定事業者がついたとしても、プランで動いている部分でないイレギュラー対応には、委託事業者が対応せざるをえない。

・相談はどんどん増えていく。それに伴い、整理がついても、完全には離せずに持っているケースも増えていく。直営はよりこの傾向が顕著ではないか。どこまで行政が面倒をみていけるのか。指定事業者にこういったケースを渡すことで、相談員の増員が不要となれば、行政はより積極的に対応してくれるのではないか。市町村経費の削減にもつながる。

・委託事業者の委託費が、基本部分と出来高部分に分かれていれば、作成費を利用する可能性は高まる。(確定払いの場合、作成費を取ると二重取りになりかねない)ただ、出来高になると、相談支援専門員が実績を上げるために無理をする可能性があり、利用者にも無理をさせる可能性がある。

①圏域の基本情報

・人口1,467,285 人(平成19 年4 月1 日現在)、面積:827.9 k㎡

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

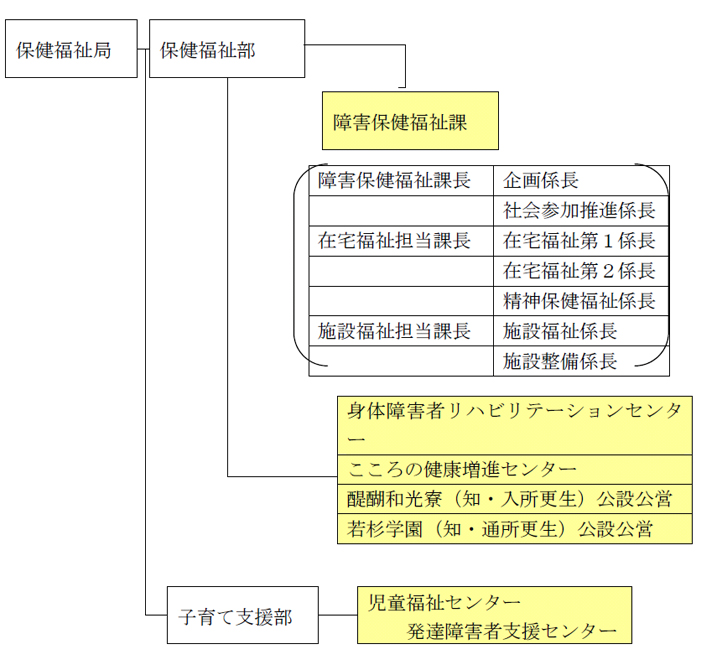

(1)本庁課、事業所

ア.組織図(関係課等のみ抜粋)

イ.障害保健福祉課の所管業務

(ア)障害者施策推進プラン等の進行管理に関する事務(企画係長)

課庶務、予算・決算、市会、障害者施策推進プラン及び障害福祉計画の進行管理に関する事務を行なう。

(イ)障害のある方の社会参加の促進に関する事務(社会参加推進係長)

障害者スポーツや就労支援など障害のある方の社会参加の促進に関する事務を行なう。

(ウ)在宅福祉に関する事務(在宅福祉担当課長、在宅福祉第1係長、第2係長、精神保健福祉係長)

障害のある方のホームヘルプサービス等在宅福祉施策、障害程度区分認定審査会、自立支援医療、補装具、精神保健福祉に関する事務を行なう。

(エ)障害者福祉施設の整備、運営等に関する事務(施設福祉担当課長、施設福祉係長、施設整備係長)

障害者自立支援法に基づくサービスを提供する施設の整備、運営、指導及び身体障害者福祉法等旧法施設の運営、指導に関する事務を行なう。

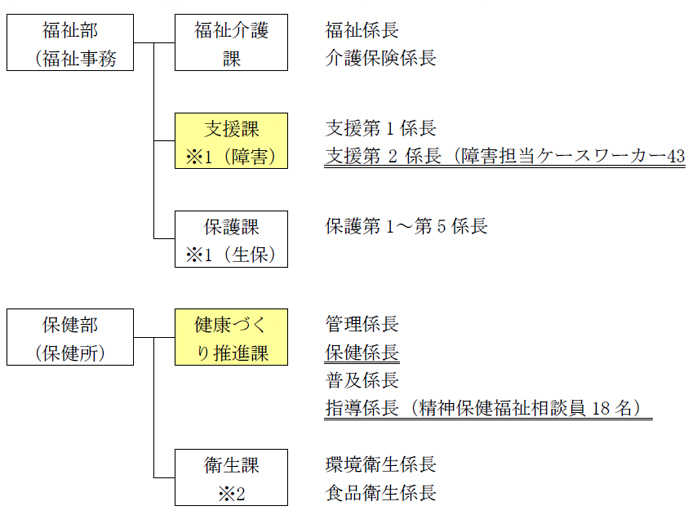

(2)区役所、支所(市内14 区・支所に設置)

ア.組織図(障害保健福祉施策の担当は、 下線部)

※ 1 市内8 箇所は、支援保護課として1課制となっている。

※ 2 市内3 箇所の保健部支所は、室として係がない1 室体制となっている。

イ.福祉部(福祉事務所)・保健部(保健所)の所管業務

(ア)福祉部(福祉事務所)

身体障害・知的障害のある市民について、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者自立支援法に基づく福祉に関する相談を受け、各種の援護を行っている。

[主な業務内容]

1 福祉に関する相談、訪問、指導

2 身体障害者手帳・療育手帳の交付

3 障害程度区分認定調査

4 障害福祉サービス等の支給決定

5 自立支援医療(更正医療)の給付

6 補装具の交付等、日常生活用具の給付・貸与

7 心身障害者扶養共済事業

8 重度心身障害者医療費の支給

9 特別障害者手当の支給

10 家庭奉仕員の派遣

(イ)保健部(保健所)

精神保健福祉相談員を配置し、精神障害のある市民について、精神保健福祉法、障害者自立支援法に基づき保健医療福祉に係る相談、事業等を実施している。

[主な業務内容]

1 精神保健福祉相談、訪問、指導

2 精神障害者保健福祉手帳の交付

3 障害程度区分認定調査

4 障害福祉サービス等の支給決定

5 自立支援医療(育成医療、精神通院)の給付

6 こころのふれあいネットワーク等地域の普及啓発事業

7 患者会、家族会等の自助グループやボランティア団体の活動支援

8 社会復帰相談支援事業(デイケア事業)

9 精神保健福祉法に基づく入院等に係る申請、通報、届出の受理

(b)委託相談支援事業者の概要

・15箇所(5 つの福祉圏域ごとに身体・知的対応、精神対応、3障害対応を一箇所ずつ配置)

・身体・知的については、地域療育等支援事業を委託していた事業所にそのまま相談支援事業、5 箇所。精神は、精神障害者地域生活支援センターを頼んでいた5 箇所に地域活動センターの1 型と併設の形で継続して委託。

・人員配置:一箇所当たり5 名。うち3 名以上は相談支援専門員の資格を有するものとする。

・委託費は1 ヶ所2000 万。(人件費5 人分)

・施設をもつ法人についても、相談は、中立性確保のため、地域におくことを基本にしている。

・身体・知的、精神でそれぞれ連絡会をもっており、3 障害の事業所は両方に顔を出している。今後は、一本化する方向で考えている。3 ヶ月から半年に1 回程度、行政が入った形で会をもち、支援センター同士の意見交換の場として活用しており、必要に応じて随時連絡を取っている。指定の事業者は入っていない。

・指定相談支援事業者:委託も含めて29 箇所(14 箇所)作成費は一部のところにしか出していないが、指定を拒むものではない。

(c)自立支援協議会

・19 年度中に設置を目指して取り組みを進めている。

・支援困難事例は個別のケースカンファレンスで、福祉事務所、障害者地域生活支援センター、事業所等で連携取り合って集まってやっている。退院時のカンファレンスを病院でやる等がすでにあるので、自立支援協議会として、困難事例とか退院促進の観点から、明確な位置づけを与える仕組みづくりをやっていく予定。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)対象者数

・555 人(平成18 年8 月時点推計値)

(b)支給決定者数

・26 人(平成19 年4 月1 日現在)

| 障害種別 | 障害程度区分 | 支給期間 | 総計 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 6 箇月以下 | 7 箇月~1 年 | 1 年以上 | |||

| 身体障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | |||||

| 区分3 | 1 | 1 | |||

| 区分4 | |||||

| 区分5 | |||||

| 区分6 | 4 | 1 | 5 | ||

| 合計 | 4 | 1 | 1 | 6 | |

| 知的障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | 1 | 1 | |||

| 区分3 | 1 | 1 | 2 | ||

| 区分4 | 1 | 1 | |||

| 区分5 | 1 | ||||

| 区分6 | |||||

| 合計 | 3 | 2 | 5 | ||

| 精神障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | 1 | 1 | |||

| 区分3 | 1 | 3 | 4 | ||

| 区分4 | 2 | 6 | 1 | 9 | |

| 区分5 | 1 | 1 | |||

| 区分6 | |||||

| 合計 | 3 | 11 | 1 | 15 | |

| 全体 | 区分1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区分2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| 区分3 | 1 | 4 | 2 | 7 | |

| 区分4 | 2 | 7 | 1 | 10 | |

| 区分5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |

| 区分6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |

| 合計 | 7 | 15 | 4 | 26 | |

(c)給付者数

・13 人(平成19 年4 月利用分)

| 障害種別 | 障害程度区分 | 支給期間 | 総計 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 6 箇月以下 | 7 箇月~1 年 | 1 年以上 | |||

| 身体障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | |||||

| 区分3 | 1 | 1 | |||

| 区分4 | |||||

| 区分5 | |||||

| 区分6 | 3 | 1 | 4 | ||

| 合計 | 3 | 1 | 1 | 5 | |

| 知的障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | |||||

| 区分3 | 1 | 1 | 2 | ||

| 区分4 | |||||

| 区分5 | |||||

| 区分6 | |||||

| 合計 | 1 | 1 | 2 | ||

| 精神障害者 | 区分1 | ||||

| 区分2 | |||||

| 区分3 | 1 | 1 | 2 | ||

| 区分4 | 4 | 4 | |||

| 区分5 | |||||

| 区分6 | |||||

| 合計 | 1 | 5 | 6 | ||

| 全体 | 区分1 | ||||

| 区分2 | |||||

| 区分3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |

| 区分4 | 4 | 4 | |||

| 区分5 | |||||

| 区分6 | 3 | 1 | 4 | ||

| 合計 | 5 | 1 | 7 | 13 | |

(d)対象要件

・事業者(HH事業者も含めて130 くらい)に一定の流れの説明をしているが、どういう人をピックアップするかは説明していない。一斉に対象者が出てくると対応できないので、当初は市独自に要件を設けようと言うことで、厳しい要件設定をしている。

・単身:認定調査項目のうち、意思伝達について他者に伝達できる以外のもの。単身世帯でも近隣に援助が得られる家族がいる場合は対象外。

・10 月以降で利用が低調なので、他者への伝達については、知的・精神で調整できないと現場で確認ができれば対象にしても良いと緩和している。

・現状では利用が低調なので、要件を緩和する必要があるかと考えている。要件を緩和してもすぐに広がるかと言うと、制度自体の活用方法が理解されていない状況があるので、すぐに増えることはないのではないか。

・作成費の身体・知的については、すでに福祉事務所や支援センターがかかわっているところにかぶせており、ニーズから掘り起こして適用していく感じではない。

(e)支給決定の流れ

・身体・知的:サービス利用が多い人について、福祉事務所から支援センターにサービス調整を依頼するときに作成費を出して手当てしてもらう。

・精神:退院して地域移行する取り組みをしているところではこれを活用して保健所から依頼する。

・それ以外はどういう人に適用していいか、相談支援事業者もどういう制度か分かっているのか微妙なところもある。

・福祉事務所、保健所で事業所の状況をつかめていない。どの事業所が何が得意か、ヘルパーの空き状況をつかめていないので、複数事業所が入らないといけないときは、支援センターにサービスの斡旋調整を依頼するときに合わせて支給決定。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)具体的な事例

(ケース①)

・60 歳男性。頚椎損傷、1 年の入院から退院する際に妻から相談があった。

・退院1 ヶ月前に連絡が入り支援導入。(18 年11 月から)。

・福祉事務所のケースワーカー、医師、担当相談員、リハ担当、ヘルパー事業所、入浴を考えてデイ事業者で、退院前に2 回カンファレンスを開いて、退院までにはラフプランを作成、退院から支援が始まる形にもっていった。その後、イメージしていたのと体調等でプランを修正。妻が腰痛もちということでショートを導入。制度の理解も情報が入ってこないのでセンターが中心にかかわる。

・退院半年で作成費の支給期間は終了したが、時々ケアプランの変更や何かあれば相談に乗ったりしている。モニタリングは、退院後毎月2,3 回行っていたが、今も訪問は継続している。電話相談もある。

・業務量は、支給期間を過ぎてもあまり変わらない。

(ケース②)

・市リハセンターからの相談。担当福祉事務所のケースワーカーからの相談でかかわりがスタート。

・18 歳。脳出血で四肢体幹機能障害。半年前には地域に戻る相談が入っていたケース。

・18 年10 月に退院。その前に2 回カンファレンス。

・地域の病院にかかりつけを変えたいということで、地域の病院や医師、リハ、訪問看護ステーションとのつながりがあった。

・学校に戻りたいと言う希望で養護学校へ転校、学校との連携を始めている。

・年度途中の入学は難しいので半年在宅生活をした後、落ち着いている。

・今でもプラン変更や何かあれば相談に行ったりしている。

(ケース3)

・29 歳女性。療育手帳B、精神3 級。移動支援、家事援助を使っている。

・母がパーキンソンと精神疾患。姉妹で姉が療育手帳A(GHで生活)の3 人家族。

・福祉事務所から紹介。

・4,5 年前からかかわっているケース。

・母の判断が難しいということで、ケースカンファや電話が日に10 回、何かあれば駆けつけて対応する状況。

・生保を受給しているので保護のワーカーとのつながりもある。

・家族も本人も中途障害で制度や情報を知らないところからなので、センターがマネジメントしていくことで安心感を得たと思う。ただ、別ケースでも同じようなことをやっている。

・請求事務、上限管理がとても大変。訪問、モニタリングもやっているし、請求事務が大変。

(b)作成費の負担

・上限額管理の事務が大変、調整するだけで1 週間つぶれるなら、電話を受けていたほうが利用者のためになる。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・利用計画の対象と本当に大変なケースは別。

・一人暮らしで、自分で意思決定がある人でもサポートが必要。他市から京都市に一人暮らしがしたくて引越し、本人は意思決定ができるが、自分でプランを作りながらもトータルな視野では作成できず、フォローしてかかわって、各事業所とも窓口になって連携して課題を見つけて本人に提供するようなケース。

・家族で知的障害の姉妹で母との3 人くらし。母ががんで緊急入院して、2 人をどう支えるか。入院前から兄弟げんかで駆けつけたり、通所拒否の場合に通所サポートをしたりしている。

・介護保険対象者でケアマネはいたが、障害の制度も利用していて、相談がきたら返す。

・治療が中断している人へのかかわり、支援センターはそこまではかかわらないのが普通だが、もともとかかわっている人でかかわりが必要。

・ヘルパー利用に至らない、家の中がぐちゃぐちゃでがんとして利用しない、関係ができた人がかかわることで何とか生活を維持しているケース。

・介護保険に移った人で、介護保険のケアマネにいきなり渡せないので、一緒にかかわっていくケース。

・GHを同じ建物で持っていて、どんな重症でも地域で生活できるように、入院中の人を迎えて地域でアパート生活ができるように練習するケース。

・重度包括支援も対象になるとあるが、制度を利用している人がケースとしてない。

どういう使い方をすればいいのかが分からないということも背景にあるか。

・介護のように全員にケアマネがつけば浸透するが、一部の人というのは浸透しない。

関係機関も何をやっているのか分からない。対象になったらキーパーソンができるというのではなく、義務化したほうがのりやすい。その上で、ケアマネの力量は研修でつけていくことが現実的。

(b)制度の周知

・医療にかかわり退院するときに、何も情報がなく、あと1 週間で退院ということでどたばた動くことがあるが、医療に対して支援センターが働きかけをすることも今後の課題。支援センターの認知度も含め、かかわっている機関と連携する仕組みづくりが必要。

・ベースとして利用者に理解しづらい、これを使うことでどうメリットがあるか分からない。

・代理受領の通知が必要。それで儲けているのかと言われる。その説明の手間を考えると作成費を受けるのはとても難しい。報酬目的ではないが、利用者には報酬目的と思われてしまう。

・福祉サービス事業所の中では、サービス利用計画は意識されていない。

・病院や入所施設は制度自体を知らないかもしれない。制度施策の関係の中で情報提供はしているが浸透はしていない。

(c)その他

・手間がかかっている人、濃厚にかかわっている人と、作成費対象者が一致していない可能性がある。

・緊急に調整しないといけないケースは短いサイクルでかかわってカンファレンスしている。制度にのりにくい。形どおりの支給決定、認定で用できる人は、いい人。

サービスにのらないボーダーの人をどう拾うかで苦労している。

・作成費は誰に対して何を目的にということが分かりにくい。イメージとしては、制度としてどう作られているのか。

→特に計画的な支援が必要な人についてサービス提供することを目的としているが、一般相談をきちんとやっているところから見ると、違いが見えない。

→サービス利用計画作成はケアプランとリンクしがち。限度額があるので、給付管理がメイン。区分認定と関係ない現状では、必要なものを打つということなので、管理も何もない。障害の相談援助は、ケアプラン、給付管理でなく、その人の生活の質をどう高めるかであり、自立支援協議会で課題を取り上げて支援する、そのツールとして作成費もあるが、仕組みと対象者が一致しづらい。

⑥その他

・相談支援事業の評価:体制、力量、客観指標がない。事務負担の軽減をいかにはかって相談支援に集中してもらえるような体制にできるか。

・対象者像をはっきり示してほしい。仕組みでは制度としては理解できるが、誰が入るのか、援助の大変さの部分とミスマッチが出ている。中軽度でも援助が大変なケースもある。訪問だけで評価できないところもある。

・地域生活支援事業については、統合補助金とされているため、実質的に補助金の上限がある。地域生活を支えていくには、移動支援を中心とした地域生活支援事業の適用が不可欠であり、国において市町村に対し十分な補助がなされないと,制度の維持が困難となってしまう。

・相談支援は相談件数等の数字で図れるものではなく、不特定を対象にしているので、それぞれの大変さがある。そこをどう評価するかというと「箱うち」しかない。

・本当は相談支援についてしっかり議論したいが、制度施行で手一杯。

・1 割負担でも利用を減らす人がいる。サービスを必要とする人が,費用負担があるためにサービスを利用できないということがないよう,国においても対応をお願いしたい。