VI. 資料編

(7)大阪府大阪市

①圏域の基本情報

・人口:2,642,204 人(平成19 年8 月1 日推計)、面積222.11 k㎡

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

| 担当者 | 係長級 1 名 | 係員 1 名 |

|---|---|---|

| 職種 | 事務 | 事務 |

| 経験年数 | 2 年6 ヶ月 | 3 年6 ヶ月 |

| 専任・兼務 | 兼務 | 兼務 |

(b)委託相談支援事業者の概要

| 事業者数 | 36 ヶ所 |

|---|---|

| 担当者数 | 各事業所1 名以上 |

| 職種 | 相談支援専門員等 |

| 研修修了の有無 | 修了済み |

| 経験年数 | 3 年以上 |

| 専任・兼務 | 専任又は兼務 |

| 併設サービスの状況 | 事業所ごとに相違 |

(c)市町村相談支援強化事業の概要

| 配置人数 | 各事業所1 名以上 |

|---|---|

| 職種 | 相談支援専門員等 |

| 経験年数 | 不明 |

| 所属 | 法人 |

| 専任・兼務 | 兼務 |

| 具体の活動 | 困難ケースへの対応や自立支援協議会への助言 |

(d)指定相談支援事業者の概要

・市内に75 ヶ所。

(e)地域自立支援協議会の概要

・設置に向け協議中。

③

(a)支給決定者数(平成19 年4 月):215 件

| 身体 | 73 | 区分1 | 5 |

|---|---|---|---|

| 知的 | 55 | 区分2 | 29 |

| 精神 | 112 | 区分3 | 67 |

| 再 掲 |

身体・知的 | 15 | 区分4 | 43 |

|---|---|---|---|---|

| 身体・精神 | 6 | 区分5 | 16 | |

| 知的・精神 | 4 | 区分6 | 55 | |

| 身体・知的・精神 | 0 | |||

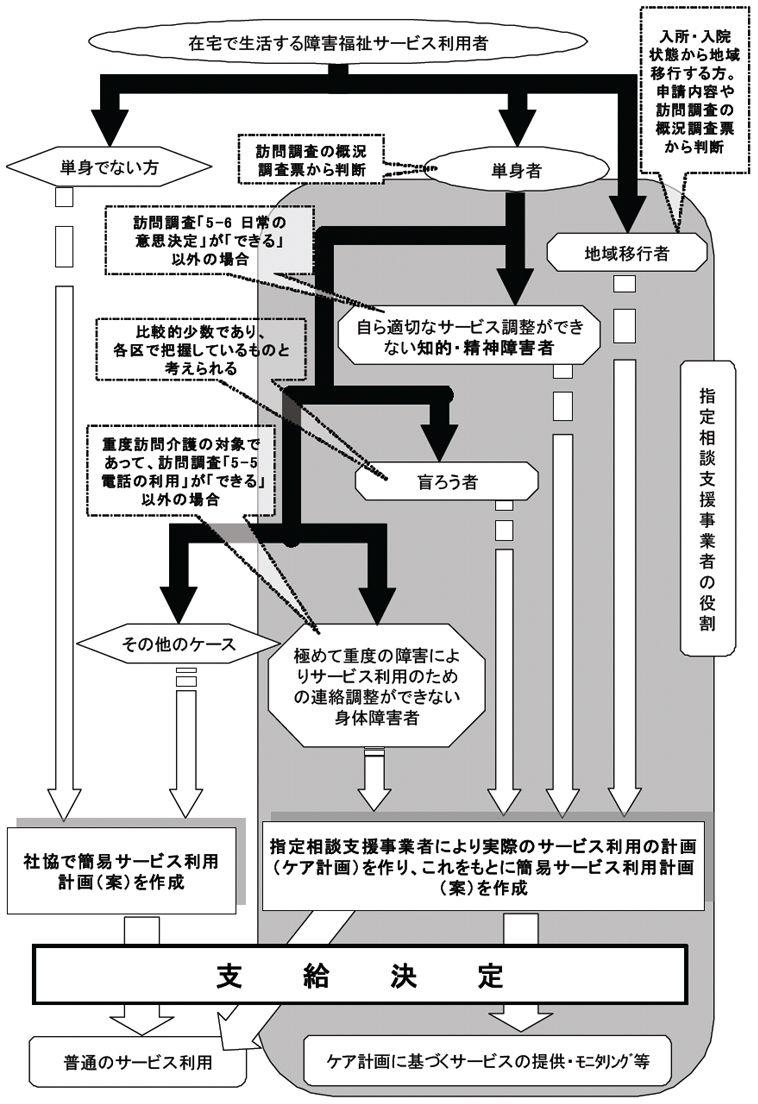

(b)サービス利用計画作成費の給付までの流れ

・障害程度区分判定結果出た後のサービス利用計画案作成は、基準の客観化・透明性の担保の視点、区職員の事務負担軽減の観点から、すべて外部委託している。

・原則は認定調査を実施している社協の調査員に引き続き計画案作成を依頼するが、サービス利用計画作成費対象者については、この段階から指定相談支援事業者に委託している。

・この業務は本来市が実施すべきものなので、6,285 円/件で委託。(サービス利用計画作成費対象者については、これとは別に、8,500 円/件を支払う)

・指定相談支援事業者75 ヶ所(委託が取れなかった事業者、介護保険系が多い)のうち、計画案作成を担当しているのは半数程度。

(c)サービス利用計画作成費の支給対象者の要件

・市ではサービス利用計画作成費の支給対象者の要件をより具体化し、指定相談支援事業者や区担当者にマニュアルとして配布している。

・誰が担当になっても、統一的な判断ができるよう、要件設定には認定調査の項目を活用し、団体とも相談した上で基準を設定している。

【省令①に該当する者(地域移行のケース)の要件】

・概ね3 ヶ月以上に及ぶ施設入所や入院から退所又は退院する場合、もしくは事故・病気等により入院し、障害者となって退院する場合(この場合には入院の期間は問わない。)

・地域移行のケースであっても、退院・退所後にグループホームやケアホームに入居する場合や、重度障害者等包括支援又は自立訓練を利用する場合には省令で定められた要件から外れるため対象とならないが、逆に出身世帯に戻る(親族と同居する)場合には、単身か否かに関わらず対象となる。

【省令②に該当する者(単身生活者のケース)の要件】

・次のいずれかに該当する場合とする。ただし、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助のいずれかのサービスの支給決定を受けている場合については省令で定められた要件から外れるため対象とならない。

(a)知的障害者・精神障害者の場合

・単身生活者(家族と同居する場合であっても、家族の障害、疾病等のため適切な支援が受けられない者を含む。以下同じ。)であって、日常の意思決定において何らかの支援が必要である場合。

・日常の意思決定において何らかの支援が必要であることの具体的な判断基準としては、認定調査票の「5-6 日常の意思決定」の選択肢が「できる」以外である場合に該当するものとする。

(b)身体障害者の場合

・単身で生活する重度訪問介護の対象者であって、外部との連絡調整に支援が必要である場合、又は単身で生活するコミュニケーションに著しい支障のある盲ろう者である場合。

・外部との連絡調整に支援が必要であることの具体的な判断基準としては、認定調査票の「5-5 電話の利用」の選択肢が「できる」以外である場合に該当するものとする。

単身生活者の定義について

・家族と同居する場合であっても、「家族の障害、疾病等のため適切な支援が受けられない者」については単身生活者に含むと規定している。

・「障害、疾病等のため適切な支援が受けられない」状態としては、家族が障害者である場合や重い疾病がある場合、又は、要介護状態にある場合などを想定しているが、家族が就労しており昼間独居である場合などは、昼間不在であることが必ずしも「サービス利用にかかる適切な支援が受けられない状態」ではあるとはいえないことから対象外とする。

・上記に該当しない場合で、区において単身生活者に準じた扱いとすることが適切であると判断される場合は、個別に障害者施策部担当あてその適否について照会する。(個別に支援の必要性を勘案して対応を検討する。)

・単身生活者に準じた扱いとすべきであると考えられる例:家族と同居しているものの、介護や生活上の支援が全く得られていない状態であり、適切なサービス利用のための支援を提供しながら本人の生活状態の改善を図る必要があると認められる場合。(ネグレクト等)

【省令③に該当する者(重度障害者等包括支援対象者ケース)の要件】

・重度障害者等包括支援の対象者であるが、重度障害者等包括支援の支給決定を受けず、重度訪問介護等他の障害福祉サービス(共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助を除く。)を利用する場合。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)ケース①

| ケース概要 | 盲ろう障害(区分3)、聴覚障害・精神障害の重複(区分3)の夫婦。 |

|---|---|

| 対象理由 | サービス事業者等との連絡調整等が困難 |

| 支援経過 | ・専任相談支援専門員1 人と補助スタッフ2人で担当。コミュニケーション手段が手話、触手話なので、補助の通訳者もつけている。 ・ケア会議は、相談支援事業者とヘルパー派遣事業所で開催。(本人は参加せず) ・5 年前、施設からの地域移行でサポートして依頼の関係。地域移行時に、住宅の手配や生活に必要な情報提供等をして、生活が軌道に乗るように支援。現在はケースとしては安定しており、日常的な相談から制度の相談まで、FAXで来たものに対応している。 ・コミュニケーション障害があるので、地域に住んでいても近隣住民とのつながりが難しく、今後、つながりの構築が課題。 ・地震、犯罪等の緊急時の体制作りが課題。地元警察との関係作りをしている。 |

| 効果 | ・安定しているので、作成費対象になる前は、FAXのやり取りがほとんどで、訪問での相談は2 ヶ月に1 回程度。これが定期的に月1回訪問できるようになり、状況が的確に把握できるようになった。 また、対象者に事業所へ出向いてもらうことが多かったので、事業所から訪問するようになって楽になったと言われている。 |

| 負担・課題等 | ・通訳者の手配・調整。 ・盲ろう障害の場合、コミュニケーションの時間がかかる。モニタリング1 回につき2 時間かかる。また、モニタリング以外にヘルパー派遣を受けているが、電話で調整できないので、本人の要望等をFAXでやり取りしながら、調整する。 ・これまで支援してきたことの延長ケースなので、月1 回モニタリングと書類を作成しなければいけないところは負担に感じる。 |

(b)ケース②

| ケース概要 | 肢体障害(左上肢機能全廃、左耳失聴)。区分4 |

|---|---|

| 対象理由 | サービス事業者等との連絡調整等が困難 |

| 支援経過 | ・区役所から作成費の対象ケースとして依頼があった。 ・兼務の相談支援専門員1 人と補助スタッフ1 人が担当。 ・ケア会議は、区役所担当、2 ヶ所のヘルパー事業所の担当、相談支援事業者の担当で実施。(本人は参加せず) ・訪問は月2 回。1 回目に本人の話を聞いて、関係機関とのケア会議を開催、その内容を2 回目の訪問時に本人に確認して調整する。 ・ヘルパー変更等が出てくる場合は、すべて相談支援事業者を通じて本人に連絡。 ・1 ヶ月のサービス利用計画を本人と別居家族に報告している。 |

| 効果 | |

| 負担・課題等 | ・日程調整が難しい。限られたスタッフの中で月2 回訪問とケア会議を開催するには他の業務に支障が出るが、何とかこなしている。 ・資料作成の負担感がある。 ・新規ケース+精神的にも不安定なため、電話でのやり取りや訪問に配慮が必要なので、現行単価では負担感が大きい。 |

(c)ケース③

| ケース概要 | 精神障害。区分2。女性 |

|---|---|

| 対象理由 | サービス事業者等との連絡調整等が困難 |

| 支援経過 | ・夫が高齢で、入院することが多く、単身生活になることが多いため、夫のケアマネから連絡が入った。 ・夫が入退院を繰り返していると、「他人には看病を任せられない」と不安定になる。一方で、退院して一緒に生活すると介護負担が大きく、体調が悪くなる。(本人も自覚) ・夫のケア会議に一緒に参加して、夫の退院後の支援体制作りを行うとともに、本人に対して、気負わなくてもよいということをケア会議の関係者皆で話をしている。 ・本人のヘルパー派遣を増やすようにして、今は安定して夫と暮らしている。 ・今後も入退院を繰り返すので、定期的なモニタリングが必要。 |

| 効果 | |

| 負担・課題等 |

(d)ケース④

| ケース概要 | 知的障害。区分6。女性 |

|---|---|

| 対象理由 | サービス事業者等との連絡調整等が困難 |

| 支援経過 | ・区役所からの紹介。 ・軽い認知症の両親と3 人暮らし。週3 日生活介護事業所に通っている。 ・本人の体重増加で歩行しにくくなり、本人も健康状態に不安がある。 家庭での健康管理や食事管理が難しいので、居宅介護・生活介護事業所ケア会議を開催し、食事の見直し、調理、生活管理を依頼。 ・両親ともになかば寝たきり。ヘルパーは両親が利用していたが、調整して、本人にも利用できるようにした。 |

| 効果 | ・本人が健康に関心がもてるようになってきた。体重も目標体重まで減らせた。 |

| 負担・課題等 | ・地域で問題を起こしているので、両親サイドからでかかわる必要がある。 |

(e)ケース⑤

| ケース概要 | 知的障害。区分2 |

|---|---|

| 対象理由 | サービス事業者等との連絡調整等が困難 |

| 支援経過 | ・精神障害の母と二人暮らし。母も対象者だったが、19 年4 月に介護保険に移行。 ・別居していた兄が時々家に帰ってくるようになり、本人は、兄と暮らすのが嫌で、大切な家財を売ってしまい、兄に叱られ、家に帰りにくくなって薬を服用して倒れているところを発見され、緊急入院。 ・兄がいると、生活時間が合わない、家にお金を入れてくれないといった不満がたまってしまう。 ・入院の知らせに母が動揺し、その担当ヘルパーの報告で、相談事業所に連絡が入り、緊急で自宅訪問。翌日、母に同行して病院へ、退院手続き代行、自殺企図への対応、家族との関係調整、仕事への復帰がスムーズに行くように、就労支援センターとの連携を図りながら支援。 ・今後も色々なかかわりが必要と思われる。 |

| 効果 | |

| 負担・課題等 |

(f)精神障害の支援センターのケース

・地域活動支援センター(登録者120 人)のスタッフ7 人中3 人が相談支援専門員を兼務(支援センター、退院促進・就労移行支援、就労移行支援とそれぞれ兼務)

・作成費対象者の契約数は、56 人。

→支援センターの利用者が20 人、残りは施設を1 度も使ったことがない、新規ケース。

→男性32 人、女性24 人。

→これまでに4 人が終結。(1 年見て安定したので、支援はなくてもいけるということで終結2 人。人格障害で問題があり、危害を加えたので終結1 人。介護保険、高齢ケアマネに移行して終結1 人)

→精神49 人、残りは精神と知的・身体の重複。

→ほぼ全員居宅介護を利用している。これまでケース会議がきちんと開催されておらず

→入退院の支援が9 人。

(g)計画作成の効果

・行政からみた場合、事業者がついていると、区の支援の負担が軽くなる。

・一人暮らしケースが作成費の対象になると、事業者側から入ってモニタリングするきっかけが作れる。きっかけがないと運任せになってしまう。

・作成費対象者は、定期的にモニタリング、ケア会議を開催している。(それ以外は必要に応じて随時、不定期)

・従来の支援センター利用者については、これまでもケア会議を開催していたが、月1 回のモニタリングで確実に対象者宅を訪問するようになったことで、自宅に行って初めて把握できる課題もあり、この点は有益である。

・新規利用者については、保健センターのかかわりはあったが、外部とつながっていなかったケースが多く、実質的なアウトリーチができるようになったのが利点。事業所、ヘルパーと本人で援助する中で、明らかに援助方法に問題があるといったものについて、改善方法を皆で話し合い、ケア会議を開催できるようになった。

・支援センターを使っていない人は単身、別居家族、兄弟、親戚とトラブルで、ストレスになって病気が安定しない人がかなりいるので、その間に入って調整することで、本人の安定や家族のレスパイトになる。

・状態悪化のときの対応が迅速に行える。今まではヘルパーが抱え込んで何とかしないといけなかったのが、病院や区役所ワーカーとの調整ができるようになったので、ヘルパーはヘルパーの役割に集中できるようになった。

(h)計画作成の課題

・相談支援事業、ケアマネについて認知が低い。本人、家族だけでなく、居宅介護の事業所でもケアマネが入っていることの意味を理解できておらず、相談支援事業者の知らない間に時間数の変更があったりした。

・もともと障害者のケアマネジメントは、本人のエンパワメントといわれているが、地域の一人暮らしはそこまで行かない。とにかく安否確認も含めてやっている。もっとやるべきことがあるのと思うことが多い。そういうことが十分できるようにするにはどうしたらよいのかを考える。

・終結の見極めが重要。精神障害の支援センター併設の場合で、居場所として来ている人も必要があれば作成費を使ったら良いが、そのことが次へステップアップする能力を奪う形になってはいけない。1 年間ケース会議も必要でなく、状態安定していれば、無理に入っていく必要もない人がいる。そういう人はきちんと話して終了しないといけない。終了したときにどうつなぐか、区や医療機関との連携が課題。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・ケアホームでヘルパーを入れているケースでは、計画作成が必要かもしれない。ただ、日中活動の場を必ずとって、そこで相談ができていれば、モニタリングは必須ではない。

・ケアホームには計画作成が必要か。たとえば、知的重度で行動障害があるケースなど。ケアホームは報酬が手厚くないので、ヘルパー派遣で補っており、職員の指導が課題。夜間密室になりやすく、利用者に対して本人の意向をふまえた支援がなされているか分からない。利用者の立場から、支援が必要かチェックする人がいたほうが良い。外からの目が入ることが必要。

・脳性まひ、脳性まひと知的の重複で、30~40 代、家族が70 代の人たちは、家族ありという理由で、作成費の対象にならない。10 年後、20 年後も家族からの介護が期待できるわけではなく、ヘルパーを使った自立生活を考えていかないといけないが、事業所サイドでもマンパワーの限界がある。

・家族の介護力が弱い人(母が知的のボーダー。障害名がついていなくても精神障害と分かる等)は、外から第三者がその状況を把握し、支援しないと、充実した地域生活を送ることが難しい。

(b)人員体制・相談支援にかかる費用

・事業者が自分から顧客開拓するような仕事ではない。

・8500 円の報酬は、安定ケースという前提では「こんなにもらっていいのかな」と思う。やっていることは変わらず、違うフォームに落として、それを提出する作業が増えるだけ。新規ケースでは厳しい単価である。

・現行単価ではやっていけない。緊急ケースが1 件発生すると手一杯になる。安定10ケースに、緊急ケースが1 件あると、それだけで1 人が張り付きになる。できれば、専任の相談員を置きたいが、財政的に困難。

・当事業所の場合、3 人の相談員で、80 人程度を担当。同一法人内の通所施設(2施設)の利用者が多く、その職員と連携できる点で負担が軽減できている。

・地域生活支援を考えた場合、相談窓口としてこういう機能をもち、一人暮らし人等ときちんとかかわれることは必要。できれば事業所として独立させたいが、現行単価では難しいし、緊急ケース3 ケースは同時に持てない。

・1 人あたり、20 件、13 件、23 件担当している。兼任では手一杯。区や保健センター、事業所から依頼が来ても、もう受けられない状況。委託相談支援事業者が8 ヶ所しかなく、精神障害で動ける指定相談支援事業者も少なく、たらいまわしになっている状態。頼みたいけれど頼めない状況になっている。

・専任職員を配置してみようかと思うが、経営的に成り立つか躊躇している。30 ケース見るのは大変ではないか。採算が取れない。

(c)制度周知の必要性

・利用者の意識として、「これまでホームヘルプですべて完結しているのに、その上にどこかを」という認識にはなかなかならない。利用計画案を10 件作っても、サービス利用計画作成費の対象として1 件も上がってこないという実態もある。サービスの周知ができておらず、どう使ってよいか分からないため、利用者が断るケースもある。

(d)その他

・精神が多いだろうと見込んでいた(単身の場合はほとんど該当)が、事業者側の受け皿がない状況。

・精神は掘り起こせばいくらでも出てくるが、安定していれば複雑にサービスを組み合わせなくていいし、単身だからと無理して支給決定しなくても良いと考えている。

・利用者が一番安心できる、日常的にこの人なら何でも相談できる存在と考えると、一番身近に支援してくれる人が安心できる。居宅介護で頑張っているところもあるけれども、日中の通所施設が生活拠点となっており、施設職員のほうが関係が強いこともある。日中施設職員も日中だけでなく、ある程度その人の生活を視野に入れて支えるという視点を持てば、利用者は安心する。

①圏域の基本情報

・人口270,779 人(19 年10 月31 日現在)、面積:76.52 k㎡

・南北縦長の市で南部に市街地が集中。

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・障害福祉課の中にケースワーカーが兼務で配置されており、専従はいない。

・福祉係(主に手帳の交付事務、サービスの支給決定、ケースワーク、処遇、手話通訳や自立支援法のサービス部門を担当)8 人体制と、管理係(主に事務所の管理的業務、手当ての受給や福祉金等の交付、障害福祉計画、啓発事業、福祉団体との連携、補助)がある。

・平成14 年度に都道府県から市に精神保健福祉事務の一部が移管されたときに精神保健福祉士を配置。

| 種別 | 人数 | 職種 | 経験年数 | 兼務状況 |

|---|---|---|---|---|

| 身体・児童 | 2 | 事務 | 5 年 | 兼務 |

| 事務 | 1 年 | 兼務 | ||

| 知的 | 2 | 事務 | 1 年 | 兼務 |

| 事務 | 1 年 | 兼務 | ||

| 精神 | 1 | 精神保健福祉士 | 6 年 | 兼務 |

・認定調査は、18 年度上半期は障害福祉課職員では対応しきれなかったので、民間の居宅介護事業所及び精神障害者地域生活支援センターに委託したのに加え、市直営の居宅介護事業所及び通所授産施設等の職員も導入した。18 年度下半期は障害福祉課の職員5 名体制。19 年度からは直営の居宅介護の事業所のホームヘルパー、介護福祉士が担当し、困難ケースや決定した障害程度区分に苦情があったケース等特に必要性の高いケースは障害福祉課職員が調査を行うこともある。(直営の居宅介護事業所は、昭和の家庭奉仕員の頃からずっとやっており、旧制度における精神のHHを4/5 程度、自立支援法施行後も1/3 以上をやっている。精神障害者にサービス提供できる事業所数自体が少数であることに加え、精神障害者がヘルパーに暴力を振るうのではないかといった偏見が根強かったり、キャンセルが多発するなど民間で行った場合明らかに採算に合わないケース等様々な事情から当市域において市直営で実施するのが好ましい部分が残っているので、現在に至っても直営の事業所の存在価値が高い。介護保険の事業所は昨年で終了した。担当する30 ケースのうち27,8 件は精神)。

(b)相談支援事業者の概要

・委託事業所が3 ヶ所、それ以外の指定事業所が4 ヶ所ある。

・委託費は、18 年度委託を行った二事業所のうち一箇所は、身体障害者を対象とした地域生活支援事業の額をそのままで特に出来高部分はなく、もう一箇所は精神障害者地域生活支援センターから地域活動支援センターⅠ型に移行したもので、センター事業と相談支援事業を併せ旧制度の生活支援センターの国庫補助基準額と同レベルの委託費とした。知的を専門とした事業所への委託がなかったため、両事業所が知的障害に関する相談を受けることとした。19 年度は前年度の事業所に加え、知的を専門に扱う事業所を人員配置で積算し、入札形式で3 事業所に提示してもらい、その一番低いラインにあわせて設定し、三障害にそれぞれ対応できる体制を整備した。

| 委託相談支援事業者の概要 | 担当者 | 職種 | 経験年数 | 専任・兼任 | 常勤・非常勤 | 相談支援従事者研修 | サービス管理責任者研修 | 併設サービスの状況 |

| ステップ21 (身体) |

3 人 |

専門員 | 8 年 | 兼任 | 常勤 | 受講済 | 未受講 | なし |

| 専門員 | 8 年 | 専任 | 非常勤 | 受講済 | 未受講 | |||

| 専門員 | 7 年 | 専任 | 非常勤 | 受講済 | 未受講 | |||

| 茨木自立支援センターぽぽんがぽん(知的) | 2 人 |

相談支援専門員 | 17 年 | 専任 | - | 受講済 | 受講中 | 居宅介護・移動支援事業所送迎サービス |

| 相談員 | 1 年 | 専任 | - | 未受講 | 未受講 | |||

| 菜の花障害者相談支援センター(精神) | 3 人 |

精神保健福祉士 | 14 年 | 兼任 | 常勤 | 受講済 | 受講済 | 地域活動支援セ ンターⅠ型、グ ループホーム、 就労移行、精神 科病院 |

| 精神保健福祉士 | 17 年 | 専任 | 常勤 | 受講済 | 受講済 | |||

| 精神保健福祉士 | 11 年 | 兼任 | 常勤 | 受講済 | 未受講 |

・相談支援事業者の連絡、情報共有のための連絡調整会議は11 月から始めた。お互いに持っているスキルを共有しながらアップしていきたい。施策の軸として動いてもらうことを想定している。月1 回ペースで開催。

・大阪府では、都道府県相談支援機能強化事業を今年度からスタートし、アドバイザーがそろってきて、20 年1月から派遣できる仕組みづくりの基盤ができたところ。

大阪府内を4 ブロックに分けて3 障害1 人ずつ確保して、12 人のアドバイザーが仕組みづくりを手伝う予定。

(c)自立支援協議会

・検討中。

・内容は困難事例、困難ケースに対応するための社会資源の点検や分析、ネットワークの構築、現在相談にあがっていないケースや新たなニーズの掘り起こし等を想定しているが、形骸化しないためにどうするか検討している。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)対象者試算(H18.11 末現在)

・認定調査項目と医師意見書から、精神・知的の担当者がケースを照らし合わせて、調査項目の条件設定を検討した。サービス調整に必要と思われる能力をピックアップし、必要な方に支給を制限してしまうことがないような設定で試算したところ、81%は対象になりうるとされた。

・独居条件については、住民票ではなく実態としての単身ケースも含め、概況調査(介護者の状況)で、介護者が何らかの体調不良を訴えている場合も、準単身として、試算を行った結果、単身35 人、準単身を合わせて200 人程度が対象になりうるとされた。

| 要件 | 精神知的調査票該当 | 359 | 総数 | 524 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 精神知的意見書該当 | 303 | 身体のみ | 106 | |||

| 精神知的該当 | 417 | 知的のみ | 223 | |||

| 身体等級該当 | 142 | 精神のみ | 65 | |||

| 身体調査票該当 | 348 | 重複障害 | 130 | |||

| 身体該当 | 94 | |||||

| 本人条件 | 精神知的のみ該当 | 330 | 計 | 424 | ||

| 身体のみ該当 | 7 | |||||

| いずれも該当 | 87 | |||||

| 独居条件 | 精神知的のみ単身 | 28 | 単身計 | 35 | 合計 | 205 |

| 身体のみ単身 | 3 | |||||

| いずれも該当単身 | 4 | |||||

| 精神知的のみ準単身 | 123 | 準単身計 | 170 | |||

| 身体のみ準単身 | 2 | |||||

| いずれも該当準単身 | 45 |

| 本人条件 | 81% |

| 単身 | 7% |

| 準単身 | 32% |

| 計 | 39% |

| 重複障害 | 130 |

・対象者推計にあたっては、調査票の以下の項目について、点数以上のものを該当とした。

(知的・精神)

| 5-5 電話 | 5-6 意思決定 | 6-2 聴力 | 6-3 ア意思伝達 | 6-3 イ独自表現 | 6-4-ア指示反応 |

|---|---|---|---|---|---|

| 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| 6-4-イ言葉以外>=3 | 6-5 記憶6=全部できる) | 7-ア被害的 | 7-ケ助言抵抗 | 7-ム話まとまり | 7-ヤ猜疑的 |

| 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 精神症状(医師意見)1 | コミュニケーション(医師意見)2 | 精神知的調査票該当項目数 | 精神知的意見書該当項目数 | ||

| 3 | 3 | 2 | 1 |

(身体)

| 5-5 電話 | 6-2 聴力 | 6-3 ア意思伝達 | 6-3 イ独自表現 | 身体調査票該当 (該当項目数) |

|---|---|---|---|---|

| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |

・区分別にみると以下のとおり。

| 本人要件 | 独居要件 | ||||||||||

| 区分 | 精神知的のみ該当 | 身体のみ該当 | いずれも該当 | 小計 | 精神知的のみ単身 | 身体のみ単身 | いずれも該当単身 | 精神知的のみ準単身 | 身体のみ準単身 | いずれも該当準単身 | 小計 |

| 区分1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 区分2 | 49 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 |

| 区分3 | 76 | 2 | 10 | 88 | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 32 |

| 区分4 | 94 | 0 | 5 | 99 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 41 |

| 区分5 | 71 | 0 | 10 | 81 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 47 |

| 区分6 | 34 | 4 | 62 | 100 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 37 | 67 |

| 合計 | 330 | 7 | 87 | 424 | 28 | 3 | 4 | 123 | 2 | 45 | 205 |

(b)支給決定者数

・支給決定は11 人、相談中が1 人。

| NO | 性 別 |

生 年 |

障 害 程 度 区 分 |

障害種別 | 支給事由 | 支 給 開 始 |

支 給 終 了 |

実 績 |

備 考 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 身 体 |

知 的 |

精 神 |

地 域 移 行 |

単 身 知 精 |

単 身 身 体 |

包 括 対 象 |

||||||||

| 1 | M | S21 | 5 | ○ | H18.12.07 | H19.06.30 | 無 | 単一サービス定着支援 | ||||||

| 2 | M | S34 | 2 | ○ | ◎ | ○ | H18.12.09 | H19.06.30 | 有 | |||||

| 3 | F | S25 | 2 | ○ | ◎ | H19.02.16 | H20.01.31 | 無 | ||||||

| 4 | F | S23 | 3 | ○ | ◎ | H19.02.16 | H20.01.31 | 無 | ||||||

| 5 | F | S47 | 2 | ○ | ◎ | H19.03.09 | H20.02.29 | 未 | ||||||

| 6 | F | S47 | 3 | ○ | ◎ | H19.03.09 | H19.08.31 | 無 | 単一サービス | |||||

| 7 | F | S48 | 3 | ○ | ◎ | H19.03.09 | H20.02.29 | 未 | ||||||

| 8 | M | S33 | 4 | ○ | ◎ | ○ | H19.09.27 | H20.02.29 | 有 | |||||

| 9 | M | S29 | 4 | ○ | ○ | ◎ | H19.10.17 | H20.04.30 | 有 | 単一サービス定着支援 | ||||

| 10 | M | S41 | 5 | ○ | ○ | ◎ | H19.10.18 | H20.09.30 | 未 | |||||

| 11 | M | S21 | 4 | ○ | ○ | ◎ | H19.12.11 | H20.11.30 | 未 | |||||

| 12 | F | S46 | 6 | ○ | ◎ | 筋ジス相談中 | ||||||||

◎…支給事由 ○…その他該当する事由

・作成費について、どういうプロセスでどういう内容でやるか障害福祉課内での共有が不十分。制度の趣旨を理解し、適切な利用者の選定ができ、支給決定に係る事務等必要な事項を把握し実際に制度の運用ができる職員は2,3 人。

・認定調査段階から作成費の対象者かどうかと把握するのは難しい。ホームヘルパーが調査に行くので、調査のスキルは問題ないが、制度全体の枠組みまでは把握できない。ひとつの入り口は市が行う個別のケースワーク。そのほかには、地域から「この人の地域支援は計画的な支援が必要」ともちこまれる、精神の場合、長期入院の地域移行ということで連絡が入るといったことから対象者を把握することになるのではないか。府の退院促進事業のケースとして上がってくるものは、退院後の継続的支援をきちんとした枠組みでやっていくのが難しいので、退院促進事業からサービス利用計画作成費につないで、継続的な支援を提供していくといったところか。

一定のノウハウの蓄積や人員的な基盤が整えば当制度の周知を広く行い、地域のネットワークを駆使して必要な方にサービスが行き届く工夫を行って、積極的に推進していきたい。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)支給決定して、作成にいたらなかったケース

・知的の支援をやっている法人から相談があったケース。もともと入所施設を持っていて、5 人が退所して居宅を構えた。同一法人が運営する授産施設や作業所に通い、法人の居宅介護のサービスがすでに入った状況の中で計画費を使いたいという申し出があった。

・地域移行の時点で相談してほしかったが(いずれも施設の退所自体も法人都合で退所させられたものであり、判断能力が不十分な利用者に十分な説明があったとは考えにくい状況で迅速に進められるなど、その地域移行のあり方自体に問題を多く含んでいたと思われる事例だった)、すでにパッケージが整った後に計画費をという話。介護保険もそうだが、単一法人でサービスパッケージを組むことは適切なサービスの質を維持する上でも権利擁護の観点からも問題があると法人側に指摘した。本人要件は満たしていたため支給決定は行ったが、支援内容として同一法人でないと地域資源がないということでないので、認められないとした。

・別法人の事業所が入るなり、相談支援は別の事業所にするチェック機能が働くようなところでないといけないと言う指導をしたが、一件もそれに向けた動きを行った形跡はなく、法人は単一の法人でパッケージングをすることのリスクや問題点を理解していないと判断した。

・ケースがつみあがった段階ではやむを得ず同一法人下でサービス提供されるプランを認めざるを得ない場合はあると思うが、まだ初期でもあり、まずはケアマネジメントの趣旨に沿ったケースの積み上げが必要な時期であったのでだったので、認められないとした。

(b)具体的な事例

(ケース①)

・アルコール精神疾患。長年にわたり福祉事務所、複数の医療機関等でトラブルを多発していて、関係機関でよく知られている。

・地域でトラブルを起こし続けているケース。支援の手が入りにくく、生活実態を把握できていない状況でHHの定着支援を目的に対象とした。サービスを使って無理難題を事業所に言って、そのまま切れて終わりとなったり、逆に事業所が本人の障害特性を十分に理解しないまま本人の言いなりに不適切なサービスを続けられる恐れが強いという意味で事業所間の支援が必要なケース。入退院を繰り返すので、ショートも含め、サービス利用計画作成費について支給決定。

・現在も継続して相談を聞いている。

・作成費に乗せてほしいという依頼を市から受け、地域でもトラブルメーカーとして有名な人だったのでしり込みしたが、最終的には受けた。定期的に相談に来るし、電話での相談もある。

・作成費に乗せる段階でサービス調整し、ヘルパーステーションの調整をして、身体介護で入ってもらうことになったが、アルコール疾患で、自己都合による入退院を繰り返すので追いかけきれない。連絡がないと入院しているといった状況で、今も入院中。ヘルパーステーションとの調整をしているが、ヘルパーが行ったらいなかった、無理難題を言われた、との事業所からの苦情を受けて本人を説得するというスタイルをとっている。

・調整会議を開いたり、複数事業所にかんでもらうことについて、本人は納得しないので、地域生活支援事業の一環として相談を継続している。

(ケース②)

・大阪府の退院促進事業で長期入院から退院してきた。

・入院中から府の委託事業として、併設の地域活動支援センターがかかわって、退院支援を行っていた。1 年の退院支援を行って退院した。府の事業は退院の時点で終わるので、その先を地域で支えるために、ヘルパーステーションを使う、生活費の管理で権利擁護、訪問看護を使う、色々な事業所にかかわってもらい、地域で安定した生活をしてもらわないといけないということで、作成費の対象となる。

・6 ヶ月の支給決定で、地域生活が安定したので、作成費の役割は終えたということで終了。今も、地域活動支援センターの範疇でフォローできるケース。

・精神については、退院促進事業にうまくのれたら、退所前のところも評価できる。

・行政からすると、委託事業者であれば、退所前の本人の居場所に行ってくれと言えるが、計画費を使わないで終わることもありえるので、指定の事業者には頼みにくい。

(ケース③)

・区分4。病状悪化時、他害行為が想定される要医療ケース。

・病院から退院するという情報が入り、計画的な支援をしたいということで、地域移行の半年で支給決定。

・同じ法人の病院に10 年近く入院して、今回退院して初めて一人暮らしをするということで、悪化時に粗暴行為、近所への迷惑行為が出る可能性があり、作成費に載せて月1 回モニタリング訪問したいと考え、事業所からお願いして支給決定をしてもらった。

・ヘルパーを使い、家族、法人の訪問看護、デイケアで、毎日メニューをつめて、来なかったら連絡を入れてという段階。

・作成費は、福祉パッケージ。医療サポートメインの人に作成費をどう合わせていくかが、今後の課題。医療サービスは1 ヶ所に集中しているが、地域のサービスは、自宅に出向いて生活を把握するのはヘルパー、そこでは指導的かかわりができないので、そこを十分フォローする医療側と連携を取っていくことが不可欠。円滑に回るならサービス提供責任者と連携を取りながらやっていけるだろうが、精神保健福祉専門職の調整がないと今は連携がうまくいかない。

(ケース④)

・知的で初めてのケース。 ・数年前から一人暮らしで、単一事業所のサービスを使いながら何とか生活していたが、本人の支援拒否等により、ニーズに応じた安定した支援体制が構築できない。

主たる介護者である姉が相談支援事業者に相談し、相談支援事業者が聞き取りをする中で、本人のアウトリーチの解消及び病状悪化等の緊急時の対応、ニーズに応じたサービス量の確保等について、支援体制の再構築が必要という趣旨で、市に連絡が入り、決定に至った。

・基礎疾患による特性から(視覚障害)夜間支援体制が整備されている「ケアホーム」の利用を前提としたが、一人暮らしが長かったことに起因して、共同生活における適性に課題が多く、ケアホームの利用には至らず、結果として単身生活をベースとした生活支援体制を再構築する方向性を持った。

・特定のヘルパーの支援(過剰なサービス?)は受け入れるが、他のヘルパーについては支援を拒否、けんかをするなどのアウトリーチ。医療機関とのトラブルも多く、結果的に6 つくらい行って、待合室で楽しんでいるくらいしか日中活動がなかったので、そこも充実させたい。計画的にかかわることで、生活の広がりがつくれたらということで、10 月から作成費の対象となった。移動支援について、複数事業者で時間を増やして、違うところにも行ってみたり、公民館活動を紹介したり、旅のボランティアを探したり、楽しみから何か入っていけたらと経験拡大を通じて対人面の耐性の強化を図るなどの支援目標の基にサービス利用計画作成費の支給決定を行った。

・医療機関に朝5:30 に行ったりするので、通院支援を受けられず、医療的なところも整理がついていない。服薬管理ができていないので、薬剤師等につなごうとしている。

(ケース⑤)

・居宅生活が何回も破綻している。近々に退院予定の統合失調症のケース。区分5。

・退院に向けたサービス担当者会議が終わったところ。導入サービスやお互いの役割分担を確認し、退院の日取りが決まり、計画として動くかという段階。

・市の直営のヘルパーを使って3 回くらい入院を繰り返している。2 年弱の入院から退院。きちんとサービスを入れないと維持できないだろうということで、ヘルパー事業所が2 ヶ所、配食、訪問看護、作業療法、サービス計画作成ということで複数事業所が入る予定。生活保護になったので、その担当も訪問を考えてくれている。緊急通報も実費で検討している。

・精神症状によるこだわりが増えて、症状が悪いと、ヘルパーが入れる場所が減っていき、病状に支援者が引きずり込まれるケースなので、密な連携を取りながらやっていかないといけないことが明確。このため、地域移行ではあるが、単身の生活を継続的に維持する必要があるという判断で1 年の支給決定を考えている。

・1 年で安定しないケースもあって、2,3 年でも必要な人はいるが、長期的な利用が必要な方に関しても、支給決定が切れる際には、いたずらに長期間の支給とならないよう、これまでの支援の評価や再アセスメントを行った上でどのような支援がどの程度の期間必要なのか意識を持った支援をしてもらいたいので、市は「終結を意識した支援」を事業所に指導している。それでもなお必要と言うことであれば、協議する。

(ケース⑥)

・脳血管性認知症+肢体不自由3 級。

・介護保険で要介護2、生活保護を受けたので、障害優先ということで回ってきた。18 年以降、脳梗塞のくりかえしで老健と病院の行き来をしていたケース。プランをとりあえずもらって、介護保険の資源を障害に置き換えながら、高齢者デイの穴埋めをどうするか、居宅介護で配膳も自分でできないため、1 日3 回ヘルプが入る必要があり、そこから生活のアセスをやっていく。

(ケース⑦)

・唯一の身障ケース。

・府立施設に入所している筋ジスで、医療管理も必要。夫との二人暮らしで、24 時間HHがつかないといけない。

・包括の支援ができる事業所がほとんどない。重度包括のサービスを組むので、身障のケースワーカーから相談。委託相談支援事業者に依頼しているところ。

・24 時間のHHをどう穴埋めするかというところが、地域資源でカバーできないので、管理が入らない時間ができるリスクは受け入れるしかないのではないかという話も出ている。

(c)作成費の対象者とそうでない者の異同

・作成費の対象については、ケースワークと作成費の区分わけをどうするか。

・精神障害の人に対するサポートについては、精神保健福祉士のパッケージは当たり前の業務でやっているので、請求ケースとそうでないケースの色分けはない。病院のワーカーは普通にやっている。この制度があって、委託も受けているので使っているだけ。

・現段階では運用のあり方について試行錯誤している段階で、多くが精神の重度、処遇困難ケースとなっている。処遇困難ケースをやるには経験年数が豊かでないといけないので、担当には経験年数のある人を付けている。そうなると今の単価ではあわない。処遇困難なケースであるだけに、月一回のモニタリングではすまず、月に何度も家庭訪問が必要であったり、細やかな調整が必要であることも多く、一ケースあたりの所要時間が長いことや、制度を活用する場合は記録にも相当な時間を割かねばならないことも、制度の趣旨にのっとって適切に実施しようとすれば報酬面で課題があるといわざるを得ない。

・聞き取り等の結果をきちんとした記録に残すかどうかが違うだけ。ツールに落とし込むところが手間。普段の記録は記録用紙に書けばすむのをきちんと形にしないといけないところが大変。

・作成費にのっていないが、同じような形で在宅支援をして、事業所と連絡するのが大変なケースはある。

d)作成費の効果

・長期にわたって定期的な訪問やモニタリングが必要なケースであっても、市のケースワーカーが行う相談援助では、体制的に困難。精神障害の場合、月1 回見に行くところがないと生活維持できないが、行政はそこまで手が回らないので、作成費の対象にしているケースがある。

・入っている事業所は作成費の対象者かどうかはあまり意識していない。ただ、何かあったらあそこに言えばいい、決まった連絡先があるくらいの認識で、会議に定期的に呼ばれるのでうっとうしい感じかもしれない。

・とりわけ居宅介護従業者は知的でも精神でも十分な専門性が担保されておらず、ヘルパーは分からない中で試行錯誤しているので、テーブルに載せられる場所があるのは意味がある。ヘルパーなりがどこに相談したらいいか、困ったときにどうしたらいいかは分かってもらっている。

(e)担当ケース数

・菜の花では相談支援事業を3 人でやっていて、兼務の人は本務が忙しく、あまり人手がさけない。担当できるケース数については具体的な限界を示すことはできないが、現在の担当者が扱っているケース数は経験年数の裏打ちがあるのでできる件数。

・市の担当者は、障害者ケアマネジメント試行事業の経験から、専従の相談支援専門員1 人で担当する件数は概ね20 件が限界ではないかと考えている。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・ケアガイドラインで推進してきたものと今回の計画費、サービスのプランニングは内容に乖離がある。そこを一緒にしていることに難しさがある。国が推進してきた障害者ケアマネは生活全体を見て社会資源のないところは作ってトータルコーディネートするもの。法定サービスを計画的に組むことにならざるをえないサービス利用計画とは現実的に乖離していて、制度で規定される報酬と枠組みの下で可能なことと、従来の障害者ケアマネジメントには相当隔たりがあるといわざるを得ない。

・障害者がサービスを探しにくい、希望を伝えにくいというところに焦点を当てて、円滑な障害福祉サービス利用に係る援助を広く行うのであれば、介護と同じように全員につけたらよい。もともとの障害者ケアマネの目的を大事にするなら、障害福祉サービスの支給決定を受けていることの要件をはずすべき。移動支援、デイケア、OT,訪問看護等障害福祉サービスでない様々な制度を組み合わせるものでもよいと言うことにしたら良いのではないか。

・サービスは援助の一部でそこにつなぐまでが大変。サービスの支給決定を一種類でもうけていないと計画費に載せられないということが大変。サービスを拒否する人が多く、作成費の形は使いにくい。

・入院中・入所中の部分が算定できないか。地域に移行するためにというところが矛盾している。

・施設・病院から押し出すところと地域から引っ張るところ、両方必要。

・単身に準ずる=同居でも未成年、給付を受けている、虐待に近いことをやっている親がいること等は範囲に入れられる。家族からの支援が受けられない状況は単身に準ずると判断しても不適当ではないと解釈している。

(b)行政のリーダーシップ

・制度の趣旨を理解していない又は悪意を持った事業所がほとんどサービスを行っていなくても請求が可能な構造になっているため(とりわけ電子請求ではチェックのしようがない)、適切なサービスの実施を市町村が監視せざるを得ない状況がある。当市ではモラルハザードの管理及び今後当制度を推進する上で援助の実態を把握 しておきたいという側面から、現在のところサービス利用計画に係る書面についてはすべてその写しの提出を事業所に求めている。プランを立てたときに全部見せてもらってなぜ回るかというと件数が少ないから。制度が定着するまでは、計画案をチェックし、請求前にも本人同意の判を押して写しをもらう、モニタリングの記録をもらうということを想定しているが、将来的には、自立支援協議会等でプランをチェックする体制が必要。それによって地域でケアマネジメントのノウハウを蓄積できるということも狙いの一つ。

・支給決定のプラン、利用意向の聞き取りは大変。一般的な市町村職員がもつ最低限のスキルでは適切な簡易サービスプランを作成できるだけのスキルを持った職員は当市に於いてもごく少数に限られる。申請窓口でよほどおかしくなければそのまま認めてしまう。相談支援事業者に頼むのであれば、認定調査段階からからある程度関与してもらい、支援がきちんと足りているのか、ニーズを満たせるのかを見てほしい。その場合は相談支援事業者の十分な受け皿や中立、公平性が確立しているのが最低限の条件。

(c)制度の周知

・申請に来た人の案内のパンフレット(全社協)にも作成費が入っていないので、説明のしようがない。意識しながら市民が申請する環境は整ってはいない。(今後パンフレットを作成予定)

・対象者について、積極的に制度の案内をするか、市から働きかけるかの議論はまだ整理がついていない。

(d)単価

・月に10 回は動いている。指定の事業所では経営的に成り立たない。8500 円の位置づけとして、委託の事業所の上乗せという制度設計がされているのであれば、気になるケースがあったときに手上げをするかという程度。

・導入に手間隙がかかることを考えると、サービス利用計画が出来上がった翌月から算定できるという単価設定は大変。

(e)基本的なツール

・国が様式例を示してくれないので迷う。

・自立支援協議会での相談支援事業者の評価のときに、どの担当者でも同じように情報提供できる条件整備として基本的なツールは必要ではないか。

(f)その他

・相談支援と作成費の区分けと明確にする必要がある。

・支給決定の要件として疑問の多いとされる「単身」の要件については、本人を支援できる家族が居るのであれば、家族の力を引き出すという意味は重要で、あってもよい条件と考える(菜の花)。

・サービスの根幹の1 割負担の抑制を取るときに適切なサービスをしようとすると負担がかかる。そこに重点を置いたときに家族に適切にサービス利用計画を組めるのかどうか。同居家族がいることによって抑制され、本人意向でないプランが立つ要素はある。

①圏域の基本情報

・人口:約83 万人(平成19 年11 月1 日現在)、面積:約150k㎡

・平成18 年度に政令市に移行。

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・担当者の人数:本庁1 名、各区1 名程度(地域福祉課・保健センター)→計14 名程度

・事務職員9 名、技術職員5 名

・兼務14 名(主に障害福祉サービスに係る支給決定業務等に従事)

・各区1 名程度は、通常の支給決定業務や認定調査の内容チェック、審査会、支給決定後のフォロー、日常の相談窓口業務もかねてやっている。相談支援・作成費だけの専任ではない。

・通常の事務職員のほか、堺市直営のヘルパー業務を廃止した後のヘルパー等の技術職員もいる。

・支給決定業務は区役所で完結する。本庁は、作成費の支払い事務をやっている。マニュアルを作ったり、全体的な取り扱い、疑義のあることの調整等、区役所で支給決定を行えるようなバックアップを行っている。対象者とのやり取りや出来上がった計画のやり取り等は区役所でやっている。

(b)委託相談支援事業者の概要

・現在17 ヶ所の委託相談支援事業者がある。

・委託料は地域活動センターをつけている精神のみ少し高いが、基本は同様。作成費は、委託とは別の事業として考えている。指定相談事業のために非常勤を雇っていることはない。委託と作成費は二重取りかという考えもあったが、採用していない。

・委託事業者は、3圏域で6 箇所ずつということで整備を進めている。プロポーザルで選定。2,3 年で入れ替わる可能性もある。

・支援センターの連絡協議会を開催している。2 ヶ月に1 回程度。自立支援の機能強化や居住サポート等、区会議での話し合いの情報交換。連絡協議会に市の自立支援協議会を委託している。各区にも協議会があるが、そこを集約する形で毎月情報提供している。区ごとには毎月1 回集まっている。

・平成17年2月に美原町と合併し、その地区はそのまま美原区となったが、美原区の窓口業務は三障害統合しているので、そこに向けてという動きはある。支援センターも三障害統合は目指しているが、これまでの経緯と専門性から主たる障害は決めている。

(c)地域自立支援協議会の概要

・設置時期:平成19 年3 月

(d)市町村相談支援機能強化事業の概要

・専門職人材バンクを活用していく予定。

・専門家の登録状況:弁護士4 名、社会保険労務士1 名

・相談すると医師・弁護士は1 日1 万、それ以外は5000 円。機能強化事業の委託費の中から払われている。

(e)地域移行や退院促進事業の取り組み状況

・地域移行:グループホームの立ち上げと日中サービスの利用調整を行う「地域移行支援センター事業」(大阪府との協働事業。堺市内1ヶ所)を実施しているほか、今後、市所管の知的障害者入所施設2ヶ所については、地域移行に向けたアンケート調査の実施を検討。

・また、市内入所施設からの地域移行実績としては少ないものの、重度障害者(重複含む)が施設に入所することなく直接グループホームに入居するケースも多く、グループホーム利用者数についてはここ数年で倍増している。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)支給決定者数

・平成19 年夏時点で44 人。

(b)支給決定の流れ

・地域福祉課や保健センターは、7ヶ所の区の身体・知的は地域福祉課、精神は保健センターで受付をする。

・認定調査は、直営で市職員(非常勤職員の専門調査員)が実施。その場でニーズを的確に捉えてというところにはいかない。戻ってきたファイルを区担当者が確認して、こういう人は作成費の対象にしてはどうかと思ったケースは電話で事業説明をし、本人が契約を結びたいということになれば、本人から事業者に電話してもらう。それ以前に相談支援事業者が入っているケースもある。申請の段階で相談というケースもある。

・家族状況や本人ニーズ等の106 項目以外で見ている。自立したいので家探しがしたいがどうやったらよいか、自分は自立したいが家族が反対している等。

・保健センターで精神の受付をしている。長期に、生活訓練施設にいて、退所して地域移行するとか、長期入院から地域移行するケースはぜひ利用してもらいたいということで声をかける。実際の決定の中で、親と生活していて親も精神障害がある人で、子どもがこれから日中活動や就労に向けて色々なサービスについて計画し、支援する必要があると申請があがったときに、「単身」ではなく迷ったが支給決定はした。親にそういうサービスを決めていくことは難しいだろうということで本庁と協議の上支給決定した。

・市がマニュアルを出したので指定相談事業所は動けた。具体的にどういう手続きが必要か、市としての様式が出ていたので、それにのればよいということがあって動きやすかった。「単身」の注意書きが明記されていたので、単身以外にも対象にな るという意識がもてた。

・対象になる人は、指定相談事業が始まるまでに既に委託相談支援事業者とのかかわりを持っていて、事業が始まったときに対象者だった人が多い。それ以外の人は、色々な情報の中から、指定相談支援が必要かどうかではなく、相談支援が必要かどうかで紹介される。それが委託を受ける相談支援事業者の場合はすぐには制度に乗せない。契約に違和感を感じる人も多いので、とりあえず相談支援を始めながら、ニーズにあったサービスにつながったときに、結果として介護給付で、本人がこれからも相談支援をやるんですよというところの理解ができたときに契約する。最初 は、指定相談支援の契約になじめていない人がほとんど。

支給決定案は、区役所の中で地域福祉課、保健センターが意思決定をする。調査員が聴き取った本人意向や家庭の状況を踏まえて作成し、長期入院から退院・退所する地域移行ケースは施設スタッフや病院ワーカーから申請時に提出がある。。支給決定量を決める段階で、既にかかわりがあれば相談支援事業者からサービス利用についてのケアプランは出している。調査段階で事業者に立ち会ってもらうケースもある。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)作成費の効果

・普段かかわっている区役所の担当者に毎月の状況を知ってもらえるということはメリット。

・計画票を本人と立てたときに、本人ニーズがモニタリングを出すときに消えて、充実していくと、達成したねというところで本人も相談員も充実しているかと思う。

・計画を立てたり、会議をしたりという中で、本人が入ってという形を意識するようにはなった。

・事業者に指定相談事業の認識はまだあまりない。会議で呼ばれるのも何の会議かと言われる場合もある。全事業者にモニタリング結果を送って、ばらばらに動かないようにしている。

・堺の場合、重度訪問介護で決定している人は100-200 時間越えている。相談支援事業者と契約してもらいたい。本当は、そこのケアプランをつくってもらいたいが、身体なので本人が作ってしまう。お風呂の水を入れるのに30 分というようなおかしいプランでも、行政からはいいにくいことが指定相談支援事業者の立場であれば言えるのではないか。

(b)作成費の負担

・指定相談事業者は、指定は受けたがメリットよりも負担が大きいので実績がない。報酬単価でも人件費の確保はできないし、障害者の支援はモニタリングが月1 回ですむ人はいないのでかなり負担がかかる。

・委託相談支援事業者がこれ以上できるかというと、かなりしんどい。対象者はまだいるが、業務負荷が課題になる。20 人対象者がいても、非常勤の人件費を払えるかは疑問。単価は低い。知的でいえば、1 人の専門員で専任でやったとしても20人が限界ではないかという印象。非常勤の人では難しいと思う。介護保険の決められたメニューをピックアップしていく仕事以外の、その人の人生を見据えてサービスを組み立てていくことの重みがある。

・事業者としては紙ベースにするのはきつい。ケース記録に書いて終わりにしたほうが早い。精神は身体・知的と違いもうネットワークがあり、お金をもらうために制度にわざわざ乗せるのは苦しい。精神は、地域活動支援センターとドッキングしているので、日中活動運営もあるので、相談支援だけでやっているわけではないので、1 型の運営も兼務しているので、マンパワーが足りない。

・委託としての報告に指定としての報告をさらに求めるのは煩雑。手続きを簡素化すればよいのではないか。支援センターも行政も知っているので、わざわざ様式を出すのは大変である。

・今までやってきたことをどう蓄積して次につなげるか、客観性を持って続けていくかというときに報告書等の一定の様式は必要。電話一本のほうがニュアンスまで伝わるところもあるが、担当が急に変わらないといけない状況が出ても最低限の情報がつながっていけるだけの記録を残す必要はある。そのための様式の作成ではないか。

(c)作成費対象者とそうでない者の異同

・委託相談支援事業はあいまいな事業なので、融通がきくが、指定相談事業は手続きにのっとってやらないといけないので、対象者認定の書類2 枚、受給者証が届いたら契約、その後計画を考え、会議をしてようやくモニタリングして、終わったと思っても毎月訪問しないといけない。この流れは今までの相談に比べたら負担が大きい。

・初対面の人といきなり契約して相談に乗っていくことの重みがある。どこまでできるのかがわからない。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・対象者を広げようと考える場合、行政の判断になるので、相談支援事業者が対象になると思って申請してもどうなるかは行政担当者の判断次第。

・自立訓練は対象にならないが、この間だけ対象から外れるというのはおかしい。

・介護給付の対象にならなければ指定相談支援の対象にならないために、契約に至らない人もたくさんいる。

・閉鎖的な地域で、相談窓口にたどり着くまでに、実際に作成費が必要でも、サービスにつなぐところが大変。

・アセスメントに時間がかかったり、つながりを作るのに時間がかかったところに報酬がほしいという部分があるのではないか。一番精力と時間を使う部分をどうするか。入院している人については退院後に支給決定となるが、退院時にはほぼ仕事が終わっていたりする。手間と単価が見合わない。

・病院から退院するときに、病院が家の確保をしてくれるケースもあるが、支援センターに家探しから依頼するケースも多い。家探しや身の回りのことを全部しないといけないので、これにかかるまでにかなり時間を費やしていて、身体は自分の考えを持っているので、契約というところまでなかなか至らない。本人と丁寧に接していかないと契約に至らない。支給決定を出すのに時間がかかるので、決定時点ではある程度のことが終わっていてモニタリングに行きづらい。

・色々なサービスを選んで自分で意思決定して契約してというのができない人のために契約してから利用するのは不思議な制度だと思う。対象者が本当に契約内容を理解しているかは疑問。経験で理解してもらい契約してもらっている。

・対象者を限定しないといけないものなのか。ヘルパーを使いたいといった、通常のサービスの支給申請の場合限定していないのに、ここだけ縛りがある。これを全く制限をかけないとして、不必要なものまで乱発するかというと、と市町村が認定するという押さえが利いていれば、無尽蔵に決定できるとは思えない。市町村が必要と認めたものということでも良いのではないか。市町村がガイドラインとして対象者を決めていけるとよい。

・市は、精神では、最初は爆発的に伸びるのではないかと手帳1 級要件を課していたが、なくした。各市町村がふたを開けてみないと分からないということで手探りで、 国の1 割という基準が頭にあると思いきっていけないというところがあるのではないか。

(b)相談支援事業者の資質

・色々なケースに接していると、指定相談支援事業者の資質に差がある。この事業者に行ったら生活の幅が広がるが、こちらの事業者に行くと狭まるというのが分かる。ただ、市から事業者を指定するのは難しい。

・本人から相談支援事業を断りたいというケースもあった。事業者が入らなくても、自分の生き方を決められるのに、なぜ指導するのかという声があった。

・幅広い支援(専門性)が求められるだけに事業者としては手が出しにくい。

・指定相談支援事業者は法人内の利用者以外の対象者とつながる機会がない(行政は他の居宅介護事業者同様、特定の事業者紹介はしにくい?)

・指定相談支援事業者の多くは障害者支援に関して経験が不足している。となればスーパーバイズが欠かせないが、行政に障害者の相談支援(ケアマネジメント)に精通した人がいなければ提出したモニタリングも活かされないのではないか。

・委託の事業者から指定の事業者に渡していくことは現状では想定できない。指定の事業者がどこまでできるのか、資質の問題がある。依頼できそうなところは見つかりにくい。すそのが広がったときにどこまでカバーができるのか、誰が指導するのか。

(c)行政のリーダーシップ

・ケアマネジメントという手法が形で蓄積されていくだろうとは思うが、その中身をきちんとどこまで見てくれるのか。出したモニタリングをどう返してもらえるのか、誰が必要な助言をしてくれるのか。

(d)一般相談と作成費で評価する範囲

・指定相談支援事業をやっていて、委託の融通の利く事業の中でしか対応できない人は必ずいると感じる。今かかわっている居宅事業者や利用者の人が申請して決定もらってというテーブルにつくまでが大変。一定要件を満たせば自動的に計画費に乗る形であれば、契約であっても抵抗なく入れるのではないか。

・指定相談支援に比べて融通の利く支援ができる委託相談支援事業の位置づけも残しておかないと、必ず指定相談支援から漏れてくる利用者が出てくる。指定相談支援は事業者都合で動かされる可能性が高くなる。

・居宅事業者に指定相談事業者になってもらいたい気持ちがある。そうすると申請し契約するところにいたるのではないか。ただ、同一事業者が相談もサービス提供もやるのはリスクもある。

・積極的に相談支援を利用できる人は指定相談支援で対応できるが、そうでない人は行政や委託相談支援の中で対応するのが望ましい。

(e)単価

・指定相談支援専任でやっても15~20 人が限度と感じる。しかし、20 人やっても1人分の人件費にもならない。(20人で1人分の人件費がまかなえるだけの単価が 必要)

・対象者としての認定から契約に至るまでの手間がかかる。その後のプロセスにも手間がかかる。支援の幅も広く、月1回の訪問では十分な支援ができない。結果報酬以上の支援を求められる。

・事業者としては、とにかく「手間がかかる」といった印象。委託相談支援との兼任では1人につき10人ほどが限界。指定相談支援のみの事業者にとっても手間に見合った報酬単価がなければ積極的には取り組めない。

・国は就労支援に力を入れているのに対して生活支援に対する位置づけが低すぎる(ジョブコーチの1回あたりの支援と日々支援を要する生活支援の月単価には大きな隔たりがある。)

・単価を低く抑えたり、対象者を限定しているのは相談支援の位置づけが低い証拠。より多くの人に相談支援を広めるのであれば、単価の改善が不可欠。

・その時々で金額を変えるのは大変かもしれないが、いずれにせよ1 万をきるのはおかしい。

・何をどこまでするかによって単価は違う。精神だけ見ていても、病院、作業所、ヘルパーをやっているところの顔は見えるので、紙でやりとりする意味が分からない。電話一本ですぐに連絡はついてしまう。堺は、前から多い区で4 人、少ないところで2 人相談員がいて、今まで区がやっていたことをどこまで相談支援事業者に渡せるのか、手探りで進めている。顔が見えている場合は、わざわざ紙に書かなくても良い。制度を使う必要性を感じないケースが多い。先に事業を作るよりは、現場が事業になじむのを待ったほうが良い。相談支援事業者と行政の関係の中で支援センターにやってもらいたい仕事は、地域差が出てくる。

(f)制度の周知

・そもそも対象となる人は指定相談支援を知らない。(情報を得ることが困難な人が多い。)

・契約に対する抵抗感、違和感(利用者・事業者とも)

・対象者が限定されているために知名度が低い。

・低調なのは、制度自体誰も知らないこと。病院のワーカーが指定を取れるといったことは知られていない。病院もそんな認識を持っていないと思う。認識が出たとして、次の段階でメリットがあるかというと、ないと思う。

・介護保険のケアマネほど知られていない。プロセスに必ずかむようにしたほうがよい。あえて作成費のテーブルに載っても、契約しても面倒なだけでメリットがなく、特に裾野が広がるわけでもない。大変な人と全然大変ではない人のランクがある。区分とは切り離した段階で市の判断で特別基準の単価を決めるといったこともありうるか。

・計画を作る人を増やすには委託以外のサービス事業者に拡大しないといけないと思う。今は、サービス事業者にも行政にもそのような意識はないが、キーパーソンがヘルパー事業所のサービス提供責任者だった場合、相談支援従事者の研修を受けてもらい、指定を取ってもらい、一定の手続きをしてお金が入りますよということをもっと広報しても良い。1 割の国庫負担要件が取れるなら、もっと積極的に行政としても説明会をやっていけるのではないか。

・調整会議は手間がかかる。事業所の日程調整が大変で集まりにくいのと、事業所が何のための会議かまだよく分かっていない。モニタリングは1ヶ月の間に本人と都合のあわないときもあるので、自分の判断で請求を上げなかったりしている。もっと皆が作成費について知ってもらわないとひとつずつ説明しないといけない。

(g)その他

・HHの事業者で複数かかわらないと時間が確保できないので、一堂に会してカンファレンスを開いた後、ぜひ相談支援をやってほしい、キーパーソンを作ってサービス調整をしてもらいたい、今後日中活動も必要になるし、近く一人暮らしになることも見えていた(親が末期がん)のでということで、依頼をしたが、事業者から「調整はするが、作成費は要らない」と言われた。事業者にとって余程使いにくい制度なのではないか。

・形式的な訪問と書類作成に追われて大切な支援がおろそかになりやすい。

・ケアマネジメントが制度化された意味では作成費は大きな意味がある。お金をつけて制度にきちんと乗ったところからどう発展させるか。一人で20 ケースか、連携の中で40 ケースかによっても違う。

・相談の裾野を広げようとしている、対象にならなかった人まで相談支援を広げようという仕組みを考えているのだと思うが、介護給付を使ったから対象者だとか、その前段階から支援を必要としている場合、つながった後にフォローしていくとか、対象者を限定している以上、数の広がりは期待できない。単価だけ上がっても難しい。

・本人が希望しない、生活を管理してほしくないという思いがある。事業者の負担が増える。メリットとしては、支援者としてかかわる人の責任、この人が担当者というのが明確になることがあると思ったが、実質それでなくても回っているという現状がある。色々なところがやっているので、相談支援事業者だけでなく誰でもがつくるようにすれば責任もでき、制限もなくなっていくのではないか。

・その人が最初に行った相談窓口と関係ができて離れがたいというケースもある。

・新規申請と同時に作成費の申請ができると良い。新規ケースで、事業所を探す等が大変なので、さかのぼれないと、一番大変なところが評価されない。サービスの支給決定はさかのぼれないにしても、作成費は審査会も経ないので、受給者証をもらってから契約というとそれだけで2 ヶ月くらい遅れてしまう。地域移行だけでも、サービス利用前からが重要なケースで、期間限定なので、これだけでも支給決定のない人でも使える形に持っていけないかと思う。

①圏域の基本情報

・宇部市:人口177,395 人(19 年11 月末現在)、面積:287.69 k㎡

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・障害福祉課に障害者支援係(個別の支給決定事務)、障害福祉係(窓口事務)の2係があり、全体で20 人の職員が配置されている。主に相談にかかわるのは保健師6人。後述の退院情報連絡システムの中で、保健師の役割が規定されてきた経緯がある。

| 行政主管部署の概要 | 担当者の人数 | 職種 | 経験年数※ | 専任・兼務の状況 |

|---|---|---|---|---|

| 宇部市 健康福祉部 障害福祉課 (障害者支援係) |

6 人 | 保健師(課長補佐) | 23 年 | 兼務 |

| 保健師 | 7 年 | 専任 | ||

| 保健師 | 5 年 | 専任 | ||

| 保健師 | 5 年 | 専任 | ||

| 保健師(臨時) | 1 年7 ヶ月 | 専任 | ||

| 保健師(臨時) | 2 年 | 専任 |

※経験年数は、宇部市の任用期間を表示。

(b)委託相談支援事業者の概要

・指定相談支援事業者:3 障害4 ヶ所、知的1 ヶ所、精神1 ヶ所

・委託相談支援事業者が3 ヶ所。3 障害のバランスを取って、これまで市町村障害者生活支援事業、地域療育等支援事業、精神障害の地域生活支援センターの実績があったところに委託。基本的には、3 障害対応であるが、必要に応じて、事業所間で連絡を取り、得意分野を生かしている。

・平成14 年から、相談支援事業者3 事業所、社会福祉協議会(ボランティア、地域福祉コーディネート機能)、市の担当課で2 ヶ月に1 回の連絡会議を開催し、情報交換している。この連絡会議で、相談支援事業者の啓発不足の課題から、啓発用の相談支援事業者パンフレットを作成した。

| 委託相談支援事業者の概要 | 担当者の人数 | 職種 | 相談支援従事者・サービス管理責任者研修終了の有無 | 経験年数※ | 専任・兼務の状況 | 併設サービスの状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 障害者生活支援センター 「ぴあ南風」 |

4 人 | 相談支援専門員 (所長) |

有 | 3 年8 ヶ月 | 専任 | 身体障害者入所授産施設、身体障害者通所授産施設、知的障害者通所授産施設、生活介護事業所、地域活動支援センター(Ⅱ型) |

| 相談支援専門員 | 有 | 5 年8 ヶ月 | 専任 | |||

| 相談支援専門員 | 有 | 7 年8 ヶ月 | 専任 | |||

| 相談支援専門員 | 有・有(サービス管理研修) | 6 年8 ヶ月 | 兼務 | |||

| 総合相談支援センター「ぷりずむ」 | 2 人 | 事業管理者 | 有・有(サービス管理研修) | - | 兼務 | 知的障害者更生施設、知的障害者通勤寮、知的障害児通園施設、訪問介護事業所、障害者就業・生活支援センター、障害児等療育支援事業 |

| 相談支援専門員 | 有 | 9 年8 ヶ月 | 兼務 | |||

| 生活支援センター 「ふなき」 |

2 人 | 相談支援専門員 | 有 | 9 年8 ヶ月 | 専任 | 精神障害者生活訓練施設(援護寮)、精神障害者通所授産施設、地域活動支援センター(Ⅰ型)、福祉ホーム、福祉ホームB 型、グループホーム |

| 相談支援専門員 | 有・有(サービス管理研修) | 9 年9 ヶ月 | 兼務 |

※経験年数は、相談支援業務の経験年数を表示。

(c)退院情報連絡システム

・平成9 年11 月に宇部市退院情報連絡システムを稼動した。対象の年齢は問わず退院情報を病院から宇部健康福祉センターに送付し、患者に主として関わる市の関係各課にFAX で退院連絡票を転送。連絡を受けた保健師が必要なスタッフと共に病院へ出向き、退院前に医師ほか病院スタッフと一緒にケア会議を開催し、退院後に必要なサービス調整を行うもの。

・この仕組みの中で、障害者への支援調整が自然に始まった。地域のスタッフからの、「困れば行政保健師へ」という関係ができてきた。

・スタートの平成9 年度と平成18 年度を比較すると、利用が5市町に広がるとともに65 歳未満の若年者の増加、連絡病院数も倍増している。

・取り組みのきっかけは、平成5 年頃に保健師が寝たきり高齢者の家庭訪問をしていて、連携が全くないことに気づき、医師会に相談。その後医師会との定期的な会議(平成6 年2 月から月1 回開催の在宅ケア協議会)において、多くの医療依存度の高い患者が退院し在宅に帰っているにもかかわらず、その情報が行政やかかりつけ医に届かず、在宅で必要な医療や福祉サービスも受けず、症状を悪化させているケースが問題事例として度々検討された。そこでの処遇検討の協議から、脳卒中システムを宇部市独自に見直してシステム化した。

・市外の人についても、健康福祉センターから担当市町へ連絡されている。

・山口大学の医学部付属病院の存在も大きい。

(d)若年者ブロック会議

・地区毎に担当者出席の高齢者サービス調整ブロック会議を開催していたが、65 歳未満のケースでも話し合いや情報交換が必要なケースがあることから、0 歳から65歳までを対象とした若年者ブロック会議を平成10 年に設置し、毎月1 回開催。

・個別ケア会議はケースごとに随時開催(月約25 回、参加延数は約160 人)。その中の処遇困難ケースを事例提出し、さまざまな視点から検討している。

・どんな事例でも検討(身体・知的・精神等障害事例、障害窓口事例、生活保護事例、小児事例、手帳外対象者の事例等)。

・参加者・機関は年を追うごとに拡大。平成19 年度は、31 機関から1 回平均24 人の参加があった。顔の見える関係づくり(人的ネットワークの形成)が基本。

| 年度 | 参加者所属機関 |

|---|---|

| H10 | 医師会、薬剤師会、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、身体障害施設、知的障害施設、精神健康福祉センター、健康福祉センター、市社協、市(保健センター、福祉課) |

| H11 | 病院(CW)、市(介護保険課) |

| H12 | 養護学校、児童施設、小学校、市(児童家庭課) |

| H13 | 就労・生活支援センター、ハローワーク、保育園、幼稚園 |

| H14 | 機関・職種が少しずつ拡大してきた |

・関係者の意識の変化として、以下の点があげられる。

*重複障害への理解と対応のノウハウの取得

*各機関・各職種の役割の相互理解

*連携事例の増加

*チームでの支援の増加

*連携方法の取得

*自立支援を目指した目標の共有(チーム支援の手法)等

(e)障害支援関係者交流の集い

・月1 回開催の若年者ブロック会議の拡大版として年1 回開催。関係者と当事者・家族会・市民団体等が一堂に会しての研修・交流を行なう。約150~200 名。

| 回 | 年月 | 内容 |

|---|---|---|

| 第1 回 | H13 年3 月 | 「若年者ブロック会議3 年間の事例検討を振り返って」 |

| 第2 回 | H14 年3 月 | 「地域生活をすすめるための支援と連携」 |

| 第3 回 | H15 年1 月 | 「こんなサービスを利用して自分らしく輝いています」 |

| 第4 回 | H16 年1 月 | 「障害者の立場から見たケアマネジメント」 |

| 第5 回 | H17 年2 月 | 「エンパワメントへの関わりをいかにつくるか」 |

| 第6 回 | H18 年1 月 | 「障害者自立支援法について」 |

| 第7 回 | H19 年1 月 | 「新サービス体系と就労支援」 |

| 第8 回 | H20 年1 月(予定) | 「障害者の地域移行の課題について」 |

(f)地域自立支援協議会

・平成18 年5 月にこれまでの仕組みを活用して、立ち上げた。

・障害福祉のシステムの中核的役割を果たす。

*療育・教育・就労・精神・市民団体等関係機関からの課題提案をもとに検討協議

⇒社会資源の開発、施策への提言

*地域ニーズ(権利擁護・就労支援・地域移行等)に向けた対応のあり方の協議・

調整

*サービス事業所の運営・評価

*障害福祉計画・障害者福祉計画の進捗状況等分析・評価

・構成メンバーは、各ネットワークからの代表18 人

*委託相談支援事業者3 人

*福祉サービス事業者3 人

*福祉団体2 人

*障害当事者団体4 人(身体・知的・精神・児童)

*保健・医療2 人(医師会・精神病院)

*教育1 人(養護学校)

*企業・就労支援1 人(ハローワーク)

*学識経験者2 人(大学・障害者ケア協議会)

(g)その他

・市町村相談支援機能強化事業は取り組んでいない。今までの仕組みでカバーできている部分も大きい。

・今年度相談支援事業者の研修会をしたら、「処遇困難ケースが多いので、事例検討を中心とした研修をしてほしい」という要望があり、今後は外部からのスーパーバイザーを入れて、研修を開催予定。

・機関によっては、連携手法に気付かず利用者の囲い込みや、アセスメントを含む個別支援まで手が回っていない状況のところもある。そういうところへは、「事例をまとめて複数で検討しましょう」と、行政側が引っ張り込む取り組みをしている。行政は言わなくても、他の参加者から「○○と連携してみれば」というような意見も出る。行政が引っ張り込めば、他の参加者がアドバイスをしてくれる感じ。

・地域移行:事例検討会。施設の中にいる人をどう地域移行させるかの勉強会(年2回程度)をしている。精神病院からは、地域移行をしたいので、行政が来て勉強会をしてもらいたいという要望があり、昨年3 回開催した。退院情報連絡システムの一層の活用をお願いしている。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)対象者数

・障害福祉計画上の19 年度見込み数(推計):70 人

(b)支給決定者数(平成19 年10 月)

・認定調査を保健師が実施しているので、その中からケースを選定。また、事業者が申請してくるケースもある。

| 支給決定者数 | 障害程度区分 | |||||||

| 給付者数※ | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 未 | |

| 59 | 10 | 19 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | |

| 44 | 5 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | |

| 支給決定者数 | 障害程度区分 | ||||

| 給付者数※ | 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | 重複障害者 | |

| 59 | 22 | 13 | 20 | 4 | |

| 44 | 14 | 11 | 15 | 4 | |

| 支給決定者数 | 支給決定理由 | ||

| 支給決定理由 | 施設からの退所 | 単身等 | |

| 59 | 1 | 58 | |

| 44 | 1 | 43 | |

(c)サービス利用計画作成費支給対象基準

| 国の基準 | 市の基準 | 状況 | 支給期間 | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間、集中的な支援を必要とする者 | 同左 入所(グループホーム・ケアホーム含む) |

6 ヶ月を限度で支給(更新1 回可能) | |

| ② | 知的障害者や精神障害のため、自ら適切なサービス調整が出来ない者 | 単身若しくは家族による支援が受けられない者 | 障害福祉サービスの支給決定の有効期間 | |

| 極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整が出来ない者 | ■ 以下の条件を全て満たす者 ・重度訪問介護支給決定者(対象者) ・単身若しくは家族による支援が受けられない者 |

|||

| ■ 以下の条件を全て満たす者 ・障害程度区分2 以上の者 ・単身若しくは家族による支援が受けられない者 ・意思疎通に支援が必要な者 |

||||

| ③ | 重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者のうち、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者 | 同左 (現在、重度障害者等包括支援の対象者なし) |

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)作成費の効果

・市の支援ネットワークの中で相談事業をするという意味では、今も昔も変わらないが、作成費の対象となり、重要事項説明と契約書を交わすと、チーム支援の中でのキーパーソンという責任の所在が明確になった。

・ヘルパー事業所のサービス提供責任者を兼務していると、相談と区別するのがかなり難しい。ただ、作成費の対象となると、契約があるので、利用者は「いつでも呼べば来てもらえる」という安心感がある。

・今までは行政保健師が呼ばれて動いていたのが、それをしないですむケースもある。

・複数関係機関の連携がきちんと確実にできるような形にできる。事務的に管理する

ので、都度モニタリングもあるし、計画表、実績表も確認しないといけないので、関係者間の適切な運営ができる。

・ヘルパーについてはヘルパーステーション、授産は授産と、本人や家族から色々なところに情報が出ていたものが、作成費の対象になると、本人・家族からは相談支援事業者に情報を一本出せばいいので、安心感がある。連絡の間違いもなくなり、短時間で終わるので良い。ばらばらのチームから情報が一本化されたのは、大きな効果。

・利用者は、今までは色々なところに電話していたのが1本ですむようになった。兄弟の様子を知りたいときも、市役所のどこに聞いてみようとはっきりするようになった。今までの「自分はどこに電話をかけてどう聞いたらいいのだろう」という不安がなくなった。

・本人は効果を意識していない。作成費について説明をしても本人には負担がないので、何らかの形で3 ヶ月、半年に1 度はこういう形で作成費をもらっていると言うことを伝えていかないと本人の自覚も出ない。

(b)担当できる件数

・大体15 件前後。通常の相談業務の年間利用実数が160 件(18 年度)。

・指定相談は、15 件だったら相談員3 人で5 件ずつといったやり方をしている。今後件数が増えると、それにあわせた人員の手当てをしなければならない。今までの関係性の中で担当を決めているが、業務負荷の偏りがないような配慮も必要。

・現在、13 人担当しているうちの、4 人が頻回に対応している。

(c)作成費対象者とそうでない者の異同

・作成費の対象者とのかかわりはとても濃い。夜同時に複数対象者から呼ばれることもある。

・作成費が入って、事務量が増えた。書類の整理が大変。今までとは考え方を変えないといけないと思った。モニタリングは過去もやってきたが、きちんとした形で記録を残さないといけないし、自分たちが抱えるのではなく、利用者にも提示し、他の関係者にも情報提供しないといけない、第三者にも分かる形でファイルをしないといけない。

・日々の支援記録と業務日誌の関連付けを工夫しないといけない。

・請求事務はあまり大変ではないが、上限管理の部分は各事業所とのやり取りが大変。

・制度が変わるたびにシステムが変わるので、それに慣れるまでが大変。国保連の請求が全部エラーで返ってくる。請求事務よりもシステム処理が大変。

(d)具体的なケース

(①身体障害)

・1 人暮らし。区分4。40 代、男性。脳性まひ。2 回の離婚歴あり。

・重度障害であるがゆえにヘルパーへの依存が高い。何でもかんでもヘルパーにというところから、時間はかかったが、インフォーマルなサービス(ピアカウンセリングや集団の場に出る)が入るようになった。

・ヘルパーへの依存の高い人が、より自立に近いケア計画になった点が、効果として上げられる。

・毎朝晩サービスに入るので、1ヶ所の居宅事業所では対応が難しかった。今は4 ヶ所から入ってもらっているが、内容や連絡の行き違いがメンタルな部分にはね返っていたので、ゆっくり話を聞いて、ケア会議を開催した。

・連絡手段は直接電話ができない人なので、何かを伝えようと思ったら、行って会うしかない。

・本人が頑張りすぎで感情が不安定なところをどう支援していくかに、支援者は時間をかけ検討している。

・当事者の会に出て自己表現をうまくしていこうというケア計画をたて、そこで励まされて再就職にいたった。 ・ヘルパーの仕事についても理解を示し始め、ヘルパーが使いやすいように物の位置を変えることを了解したり、今までは買い物もすべてヘルパー任せであったのが、自分で移動支援を使って買い物に出たりということも始めている。

(②知的障害)

・区分2、20 代で、家事支援、短期入所、就労移行を利用。母も知的障害、50 代、区分2、父が身体障害、60 代。

・父の金銭の扱いが悪くて、一家で判断力が低い。

・作成費は2人にしかついていないが、家族3 人を見ている。父は身体障害を持っているが、福祉施設で働いているので、サービス利用なし。母は専業主婦で、ヘルパーを利用。

・単なる相談のほか、金銭、携帯電話の使い方、男性が中に入っての母子との性的関係など、複雑な多くの問題があり、警察等との連携もある。

・権利擁護を利用し、親族とも連絡を取り、ケア会議を頻回に開いている。

・権利擁護の支援員がお金を届けに行くときに、相談支援事業者が同行し、小遣いの管理等までやっている。

・作成費の効果として、行政の負担は軽くなった。本人にとっては相談相手が増えた。

・兄弟が海外にいるので、メールのやり取りも大変。(お盆のお参りをしたか等の確認依頼がある)

・近所のトラブルへは一緒に謝る、宗教勧誘や新聞勧誘から守る等の支援も必要であり、ケア計画作成よりもその他もろもろの業務のほうが多い。

(③精神障害)

・50 代、男性、統合失調症、区分3、ヘルパー週3 回(家事と入浴の声かけ)、地域生活支援事業の日中一時支援(毎日)を利用。87 歳の父と二人暮らし。

・本人の判断能力低下、父の高齢により、精神障害者支援センターとしてかかわりをもっていた。

・父は精神疾患に対する理解がない。

・今年2 月、退院調整もして退院するところからかかわり始めた。

・地域との関係も不十分で、当事者からも敬遠されていて、行き先がなかったため、まずは、NPO法人の日中一時支援事業所に通ってもらっている。

・計画を立てる中で、家族間の調整のほか、地域で生活していくために、家の中だけでなく外にも目を向けたケア計画をたてて、調整してもらえるのが作成費の効果。

・退院後半年落ち着いていたが、今は症状が不安定なので、病院とも連携し、ヘルパーからも相談支援事業のほうに連絡が入る。

・近所でもトラブルメーカー、市営住宅で子供と話したくてお菓子やお金をあげるというので苦情もあったが、後に友達を増やしたい気持ちの表れだと分かった。

・障害者ケア協議会(官民協働の任意団体)主催の障害者イベントの発表の場で、手紙を読むことを勧めたところ、手紙を書いて「友達がほしい」と読んで自信につながった。こういうことは、相談支援事業者ならではの発想(支援)。手紙による気持ちの発表をしたことで、地域の人からも「ああ、そうだったのか」という受けとめがあり、精神障害の本当の気持ちがわかってよかったという声があがった。相談支援事業者は後押しが上手。行政とは違った立場で、本人の能力に応じて対応してくれる。

・手紙を聞いたヘルパー2 級の資格を持つ高校生と一緒に、本人宅へ訪問したら、本人はとても喜んだ。精神障害のことを一生懸命高校生に教え、自分の役割を見出したかのようだった。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・「自分の相談相手をもつ」という視点に立つと、単身でなくても必要な人は大勢いる。とくに、サービスを多数使う人、ヘルパー、デイ、訪問看護を複数事業所で使っている人は、それぞれへの連絡が必要であり、単身に限らず、サービス利用が込み入っている人は対象にしたほうが良いのではないか。

・以下のようなケースについては対象にすることを検討すべきである。

*しっかりした家族がいてサービス回数等は調整できても、不安が強く、訴えが強いために、支援の手法等細かな調整が必要な人。

*家族がいても、精神障害で子供への依存が強いなど家族調整が必要な人。

*家族がいても精神障害の人は家族にも言えない何かがある、どこに言ったらいいかわからないなど明確な相談者が必要な人。

*重度身体障害者は家族に余裕がない。本人のお世話にかかりきりであり、介護負担の大きい人。

*重度知的障害で行動障害もある人は、家族が本人に振り回されている。介護負担が大きい人。

*セルフケアプランができるかどうかに関わらず、ニーズが強く、事業所間の細かな調整が必要な人。(支援者側は必要と思うが、拒否されるケースが多い。訴えに振り回される傾向にある。)

・障害者は家族も大変。相談員がつくと、家族も相談でき、利用できるうサービスが分かる。どこに相談すればいいか分からないという声が多いので、そこを相談支援事業で支援できればよい。

・サービス利用の調整が大変で、2,3 ヶ月はかかる。かかわりの大変さは区分とは連動しないので、初期加算があっても良いのではないか。

・GHから単身になるケースで、退所までの大変なときに頻繁にかかわっても、対象にならないのが課題。

・退所支援のため毎日関わっているが、集中的に関わる時がやはり出てくる。関係者はタイミングを逃さず、探っていくことが大切である。

(b)制度の周知

・判断力がある人は、勧めても「自分はいらない」という。行政サイドは必要で利用してほしいと思うが、本人は要らないというケースについて、サービス制度の周知が必要。(身体障害、精神障害等)

・サービス利用には必ず必要ということになれば、一気に普及すると思う。

・相談支援のPRができていないので、当事者から申し込まれたことはほとんどない。

介護のようにケアマネを探してほしいと言ってくることはない。当事者・家族でも知らない人が多い。

・相談員がついていることを事業所でも知らない人が多い。ついている人が少ないので、広がらない。事業所に広がれば、事業所からもこの人を対象にという声が上がるのではないか。

(c)人材確保

・時間ばかりかかってマンパワーを確保できないのでやめたいという声も事業所からあった。

・利用が伸びても、積極的に取りくんで対応しきれるか。研修が年1 回しかなく、5日連続というのも大変。

(d)行政のリーダーシップ

・行政のかかわり方にも地域差がある。取り組み状況によって違いが出ている。今まで障害福祉行政はデスクワークが中心だったが、フットワークの体制が必要。サービスの基準にしてもまちまち。社会資源の情報にしてもフットワークがないと情報が入らない。

①圏域の基本情報

・人口316,534 人(平成19 年11 月末現在)、面積:約39.04 k㎡ ( 沖縄県勢のあらま し(平成19 年2 月)の豊見城市と按分した推計面積による)

②相談支援の実施体制

(a)行政主管部署の概要

・障害福祉課は、定数33 人。4 係体制。

・企画審査グループ:障害程度区分等のアセスメント調査、審査会運営。地域生活支援事業では、障害者相談支援事業および自立支援協議会、地域

活動支援センター、コミュニケーション支援事業等を担当。

・支援グループ:新事業分については、勘案調査と支給決定を担当。旧法施設は調査から支給決定まで行う。サービス利用計画作成費の決定も行う。地域生活支援事業では、移動個別支援型、日中一時支援事業等。

・福祉サービスの新規相談は、主に在宅サービスの場合は保健師(定数2 人、非常勤職員2 人)で対応。訓練等給付や入所施設の利用は、一般職で対応している。

・今は、3 障害1 グループで見ているが、相談の窓口は、昨年まで精神だけ独立したグループを置いていた(従来、地区保健師がいるところ=健康推進課で相談を受けていた経緯から)。現在は、相談業務も一本化し、保健師で対応している。

(b)委託相談事業者の概要

・今後の相談受付は、できるだけ委託先にやってもらいたいと考えている。

| 事業者数(4) | A(なんくる) | B(Enjoy) | C(サーポートi) | D(ゆいゆい) |

| 担当者の人数 | 2 人 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |

| 職種 (市町村相談支援機能強化事業の対象者となる専門的職員の状況) |

精神保健福祉士 1 名 |

社会福祉士2 名 | 作業療法士1 名 | 社会福祉士・精神 保健福祉士1 名 社会福祉士1 名 介護福祉士1 名 |

| 相談支援従事者・サービス管理責任者研修の終了有無 | 修了 | 修了 | 修了 | 修了 |

| 経験年数 | 8 年・4 年 | 5 年・3 年 | 5 年 | 5 年・5 年・1 年 |

| 専任・兼務の状況 | 専任 | 専任 | 専任 | 専任 |

| 併設サービスの状況 | 地域活動支援センターⅠ型 |

・委託以外の指定相談支援事業者が2 ヶ所あったが、1 ヶ所は辞退したので、今は1 ヶ所。

・作成費は、委託先2 ヶ所、指定1 ヶ所、他市町村在の指定を受けているところ1 ヶ所から請求がある。

(c)自立支援協議会

・分科会が5 つあり、いずれかで月1 回は開催している。

・作成費についても1 回意見交換会をした。精神が弱いので、今後の対応を検討してもらいたいと依頼したところ。

③サービス利用計画作成費の利用概況

(a)支給決定者数

| 対象 | 人数 | 障害程度区分等の状況 | 利用しているサービスの種類等 |

|---|---|---|---|

| 地域移行対象者 | 2 | 区分6(1 人) 区分1(1 人) |

区分6…居宅介護(身体・家事)+短期入所 区分1…居宅介護(家事)のみ |

| 単身かつ精 神障害あり |

7 | 区分5(3 人) 区分4(1 人) 区分2(1 人) 区分1(2 人) |

区分5…2 人が居宅介護+生活介護の決定 1 人が居宅介護+生活介護+短期入所の決定 区分4…居宅介護+生活介護+短期入所の決定 区分2…居宅介護(家事のみ) 区分1…2 人とも居宅介護のみ。そのうち1 人は家 事のみ。 |

| 単身かつ知 的障害あり |

7 | 区分6(1 人) 区分4(1 人) 区分3(2 人) 区分2(2 人) 区分1(1 人) |

区分6…重度訪問介護+生活介護の決定 区分4…居宅介護+生活介護+短期入所の決定 区分3…1 人は居宅介護(家事)のみ、 1 人は居宅介護+就労継続B 型の決定 区分2…1 人は居宅介護(身体・家事)+短期入所の 決定。1 人は居宅介護+就労継続B 型の決定 区分1…居宅介護(家事のみ) |

| 単身かつ重 度肢体不自 由あり |

9 | 区分6(8 人) 区分5(1 人) |

区分6…訪問系+生活介護or 重度訪問介護のみ 区分5…居宅介護(身体)+生活介護 |

| 重度包括対 象者 |

14 | 重度包括Ⅰ型(1 人) 重度包括Ⅱ型(13 人) |

11 人が、訪問系+生活介護+短期入所の決定 2 人が重度訪問介護+生活介護の決定 1 人が重度訪問介護+短期入所の決定 |

| 計 | 39 |

(b)11 月の請求実績

| 対象 | 人数 | 障害程度区分等の状況 | モニタリングの有無 |

|---|---|---|---|

| 地域移行対象者 | 1 | 区分6(1 人) | すべて有り |

| 単身かつ精神障害あり | 5 | 区分5(3 人)区分4(1 人)区分1(1 人) | すべて有り |

| 単身かつ知的障害あり | 7 | 区分6(1 人)区分4(1 人)区分3(2 人)区分2(2人)区分1(1 人) | すべて有り |

| 単身かつ重度肢体不自由あり | 7 | 区分6(6 人)区分5(1 人) | 有(4 人)、無(2 人)上限管理のみ |

| 重度包括対象者 | 6 | 重度包括Ⅱ型(6 人) | |

| 計 | 26 |

(c)支給決定のプロセス

・作成費は、この人にはつけた方がよい、ということを市担当課で話していることが多い。福祉サービスの申請と同時で申請をとることはしていない。作成費の制度の説明が難しいので説明もしていない。先日要件に該当しないが、申請してきたケースはある。

・認定調査の状況で重度包括の要件が出た人は、同時支給決定を出して、更新も一緒にやっている。

・相談事業所につなぐのは大変で、市から紹介も難しいので、今は相談事業所から相談があった人について、この人は付けられるから付けましょうということで市のほうから確認を取って、長期入院の人等につけている。

・単身等の要件はやりにくい。単身で福祉サービスを申請する人には相談事業所を使っていない人も多いし、生活保護で介護扶助から移行する人も多い。介護扶助でケアマネがいる場合、作成費をつける必要があるかが不明。本当に必要な人について精査が難しいこともあり、相談事業所とつながっている人を中心に決定している。

・事業所を探して契約してくださいというのは、利用が初めての人には厳しい。相談事業所経由で来る人はそこにお願いできるなら支給決定する。

・認定調査に行くと作成費の対象者になりそうな人は、ある程度分かるので、相談支援事業者がついていればピックアップ。それ以外の人はこれから。

・精神でヘルパーを使っている人は世帯力が弱いので要件に該当する人も多いが、精神の相談支援事業者はまだ慣れていないので、なかなかつなぎにくい。やっと1 件入りそうな状況。

・重度包括対象者には説明するが、本人が必要性がないと感じていたり、単身でいることがほとんどなく家族で調整できればよいという人もいるので、利用していないケースも多い。

・国庫の条件以外では支給決定していない。肢体不自由も区分5 以上、認定調査で連絡調整ができない項目にかかる人、知的の人もつながっていける人だけ支給決定している。継続的に自立支援法以前からかかわっている人、もともと毎月モニタリングしていたケースがほとんど。

④個別ケースの相談支援・サービス利用計画の作成

(a)具体的なケース

(身体障害中心の相談支援事業者)

・12 月時点で10 件の作成費対象者がいる。うち単身5 人、重度包括2 人、家族も障害があり、調整が難しいケースが2 人、退院直後の支援が1 人。

・身体だけという人は2 人、知的・精神との重複がほとんど。

(知的障害中心の相談支援事業者)

・作成費対象者は3 人。

・知的ベースで、知的の単身の人が1 人、子育て中の母子世帯2 人。

・息子が重度の知的障害があり支援に入ったが、その後、本人は施設に入所。家に入っていく中で、お母さんにも支援が必要ということになり、つながっている。3 年間かかわっていて、作成費が始まってからも継続してかかわっている。

・昨年6 月から、子供が2 人いて、一人が養護学校に通っていて、学校から相談事業者につながってきたケースがある。家庭に入る中でお母さんも障害を持っていることで家庭全体にかかわるようになり、作成費にいたっている。

・単身者は5 年くらい継続してかかわっている。

(精神障害中心の相談支援事業者)

・作成費は数が少ない。上がりそうな人、申請していない人が2 件あり、うち1 件は既に計画作成し請求段階まで来ている。うち1 件は入院中で1 級の視覚障害があり、退院に向けて支援する予定になっている。

(b)作成費の効果

・委託だと契約に基づいて相談をやっているわけではないので、相談員の立場として主導権を持ってまとめてお願いする立場が見えてこないが、作成費を受けていると会議に集まってもらいやすい。立場の違いがある。

・ヘルパーとは、困りごとがあると相談してそれきりで終わったりするが、契約を結ぶと相談事業者を通して調整が進むというのが本人にも福祉サービス事業所にもわかりやすい。それぞれがサービスを使うとそれぞれにことが進んで集約できないが、作成費があることで、いったんここに集約しようと情報がまとまりやすくなる。本人、世帯像が見えてくる。

・障害福祉サービスは、本人主体で使いたいように使っていいというように捉えられがちだが、個別に走っていたものが整理されたケースもあった。

(c)作成費対象者とそうでない者の異同

・作成費の対象者もそうでない人も業務は変わらない。

・作成費の対象者は単身だったり、重複障害で、サービス調整が苦手な人ということでかかわっているが、家族がいても事業所の調整ができるかどうか微妙で、様子を見ているところはある。事務処理は+アルファの提出物があるが、内容的には同じような形で支援している。

・契約している人としていない人の差は事業所としても整理できない状況。請求も手間取って、去年10 月からしかできていない。本人が知的障害を持っているので、大前提として相談支援の際の本人の権利擁護がある。本人の思いを聞く努力をする。

今できる最善の方法を考えても一機関では決定しないという認識を持っていて、常に悩んだときは皆で集まって話し合おうというスタンスでやってきたので、作成費になったときうまく整理がつきにくかった。

・委託相談でかかわっている人にもかかわりの重さとしては同じ。地域療育等支援事業をやっていたこともあって子供の相談が多い。その中でお母さんへのかかわり、お母さんの意識を変えていく、整理するということのほうがきつかったりする。

⑤サービス利用計画作成費の利用が低調な理由、今後改善すべき事項

(a)給付対象範囲

・しばりが大きい。家族があっても、知的等で難しいケースはある。国の要件がはっきりしないのでためらいがある。

・重度包括Ⅱ型の人は安定していないと在宅生活できないので、あまり対象にならない。

・単身でいる人は入居支援のサービスを受けていたりするので、家族ありでも作成費を付けられると良い。

・家族がサービスの使い方が分からず、家族の意図で事業所を変えたりするケースでは、違った視点でのアドバイザーとしてのかかわりがあったらよい。家族がいるがゆえに困難になる。

・児童でお母さんつきというケースがあるが、要件がよく分からないので児童にどこまでつけていいかわからない。連絡調整ができないというのが何をさすかわかりにくい。

・広く読むのが難しい。国と県のお金が絡み、後から返してと言われるのは困るので、要件をきちんと示してほしい。

・初回は全員つけても良いのではないか。相談機関につながっても大変だし、つながらなくてももっと大変。地域移行が半年になっているが、半年でもつけてもらえれば整理できる。サービスを初めて使う、地域で障害を持っている人がいるが、誰も訪ねてこない、単にヘルパー利用だけでなく、年金取得、手帳取得、病院に行っているかどうか、2 ヶ月くらい様子を見て状況を行政に伝えて対応するという、ヘルパーにつながる前の整備が大変。つながったとしてもつながって始めるまでが大変。

・ヘルパー事業所の関係が壊れたら1 からやり直しというのは大変なのでキーパーソンがいたほうが良いし、初めての人は家族がいてもうまく使えるようになる、連絡を取れるようになるまではつけたほうが良いのではないか。

・地域移行半年は短い。1 年はつけて当然。普通の人でも半年くらいはついたほうが良い。初回相談は1 年くらい。家の様子も関係者の様子も連携の方法も、本人もこれはどこに相談すればよいかといったことが分かってくる。

・悩ましいケースは、家族がいて、20 歳前後の娘がいる。この子が親のためにサービス調整ができるか見守っている。将来結婚する等考えるとあまり娘に頼り過ぎないほうがよいか+調整に慣れるまではサポートが必要。

・訓練等給付を使うときも必要ではないか。デイが消滅したときに、生活訓練に移行させるのが大変だった。サービスの行き場がない人が出てくる。通所で利用するものまで制限するのは理解できない。トータルで入所系のようにサービス提供する形ははずすとしても、通所は対象にすべき。どういう実態のあるものにつけるのかからスタートするのがよい。

・子供の世帯でも初回はつけたほうがよいのではないか。親が伝え方が分からないことには変わらない。制度の普及にもなる。乗っかるまでの大変さ、事業者とやり取りするときのノウハウ等の整理が難しい。それは大人も子供も変わらない。

・兄弟が年子で、2,3歳しか変わらないととても親は大変。進行性の疾患があったりすると家族の話も聞きながら一番よいサービスがどれだということを教えることは重要。

・児童の場合は、一般的な児童の施策との整合性ある支援を行う部分も重要。障害に負荷を全部かけるのは大変かもしれない。ホームヘルプサービスの利用は、基本的には就学児童だが、親の支援者がいない場合は、2 歳でもヘルパーがついているケースはある。手帳所持が大原則。

・退院ケースの場合、想定していたことと現実のギャップが大きい。本人でなく介護者の側でも大きい。医療で把握している本人の状態と自宅に帰ったときの状態が違う。ADLから発生する生活のしづらさの整理が大変。カンファレンスに来ない家族をどう支援するかという課題もある。落ち着いたら1 年で委託のよろず相談にスライドするとよい。更新の条件等も明示してもらいたい。

(b)使用する様式

・毎月何をしているかを報告してもらっている。国保連請求になったが、これは今後も続ける。特に様式は国からも示されていないので様式は任意。書類を作ることに負担はあるが、いつモニタリングして、どういう支援を行ったかと、計画票を添付することしか求めていないので、それほど大きな負担ではないと考えている(業務日誌をそのままでもいい)。行政としては、費用支払いのためにエビデンスが取りたいだけなので、最初詳しくしていたところはシンプルにした事業所もある。できるだけ簡略化の方向で考えている。

(c)委託費と作成費の切り分け

・委託の事業所で作成費が出たら、上乗せ。それなりに手がかかる形になっているので、それでよい。ただ、委託の範囲で、作成費レベルのかかわりをしているケースもある。

・委託よろず相談のメリットはとりあえず何でも相談できること。契約で作成費をとると、この対象者でないと相談できないのかという戸惑いがあるかもしれない。

(d)担当件数と単価

・相談支援専門員1 人でやれる件数は15 件程度。毎週のようにデイや自宅に様子を見に行ったりという動きがあるので、訪問が大変。事務処理が追いつかない。10件がせいぜい。余力とフットワークを残して、という感じ。

・非常勤には頼みにくいので、雇用形態は重要。作成費のみで対象者の支援をまかなえとなると、交通費等がまかなえない。移動手段の費用も入れてほしい。介護保険のケアマネより動く範囲は広い。対象者も密集していないし、施設もばらついており、自治体を超えることも多い。

・5 ヶ月~1 年の準備期間、買い物や貯金通帳管理等をやっていくところ等は委託のほうでやるべきことかもしれないが、どう考えるのか。