利用者本位の公平で公正な就労移行支援サービスのあり方に関する研究

4 個別支援計画のセカンドオピニオンのあり方に関する研究について

4-1 個別支援計画作成プロセスにISO9001 規格を適用することについて

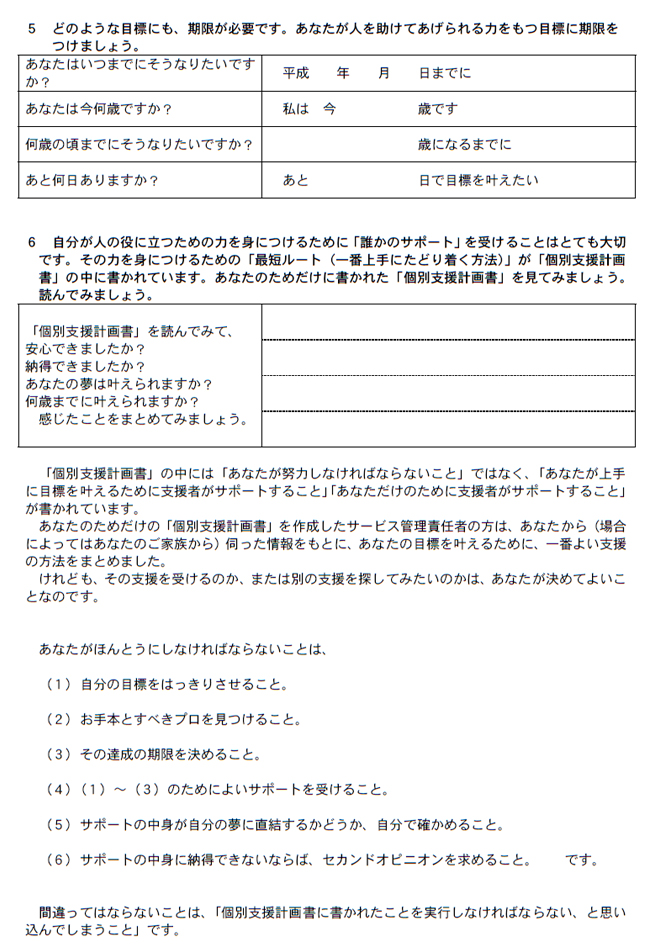

セカンドオピニオンを個別支援計画の作成プロセスに組み込むことを前提に作成プロセスをISO9001 の設計・開発の規格に依拠して整理・明確にした(表1参照)。ISO9001 の規格の要求に応えた形で個別支援計画作成をするならば、作成の主体者である法人の体制をどうすべきか、どう変えていかなければならないか、というヒントが得られるはずである。

| 項目(規格項番) | その具体的な内容 | |

|---|---|---|

| 1 | 設計・開発の計画(7.3.1) | 資格要件、納期、評価委員会の設置、セカンドオピニオン活用の方法など |

| 2 | インプット(7.3.2) | アセスメント |

| 3 | アウトプット(7.3.3) | 個別支援計画書の発行、発行承認 |

| 4 | 設計・開発のレビュー(7.3.4) | 確認のタイミングとそのしくみ、記録、評価委員会の活動 |

| 5 | 設計・開発の検証(7.3.5) | セカンドオピニオンの活用、第三者委員会 基本的には事業者責任で行う 「個別支援計画書」が定められた方法で仕上がっているか |

| 6 | 設計・開発の妥当性確認(7.3.6) | 再確認、満足度調査「きっとうまくいく」ために 「もっとうまくいく」ために |

| 7 | 設計・開発の変更管理(7.3.7) | たんに3ヶ月毎とは異なる見直し方法を開発する モニタリング、別提案する |

作成プロセスを「製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認(7.5.2)」(下記(参考)参照)から整理したのが、表2である。

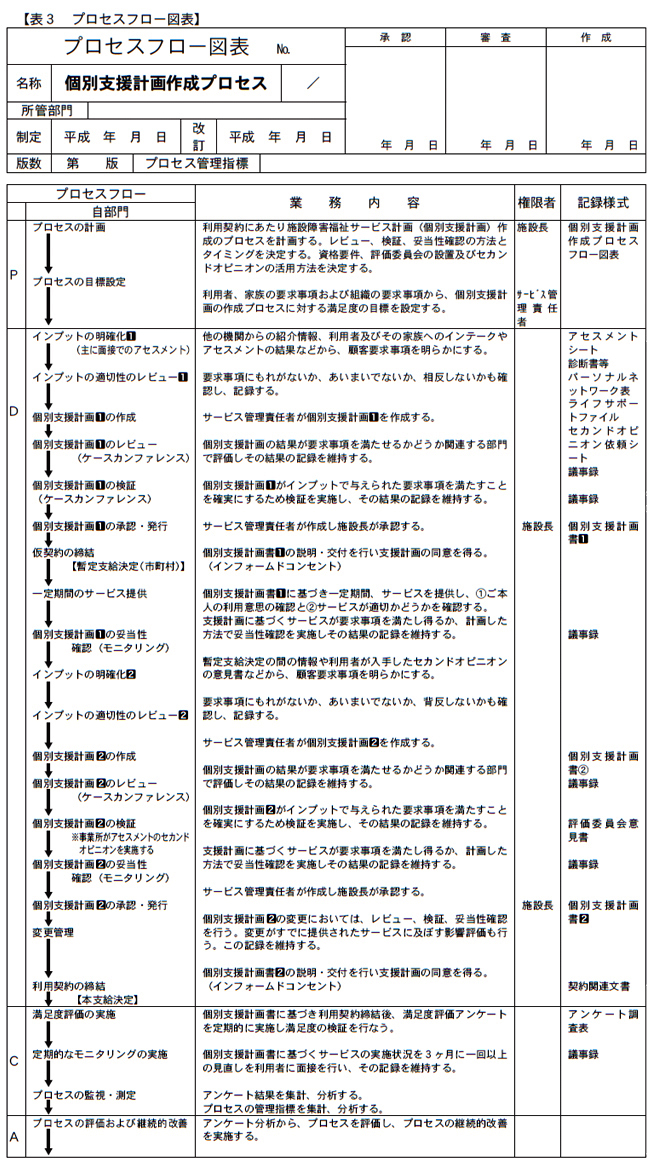

また作成プロセスを可視化するために「プロセスフロー図表」に整理したのが、表3である。

|

(参考) (引用者註) |

【表2 ISO9001 の設計の規格に依拠した個別支援計画の作成プロセスの整理】

| 規格要求事項 | 個別支援計画の作成プロセス | 記録・文書 | |

| 計画 | 計画策定と管理 | 個別支援計画の作成プロセスフロー | 報告書へ記載 ・個別支援計画の作成プロセスフロー図表 |

| 設計・開発の段階 | |||

| レビュー・検証・妥当性確認 | |||

| 責任権限 | 資格要件(サービス管理責任者、支援者、リリース決定者)、評価委員会の設置 | 報告書へ記載 ・要員の適格性確認 ・評価委員会設置要綱案 |

|

| グループ間のインターフェース | セカンドオピニオンの活用方法 | 報告書へ記載 ・就職チャレンジシート |

|

| インプット | 機能・性能 | インテーク、アセスメント、セカンドオピニオン聴取の意見、他の機関からの紹介情報、サービスに関する顧客要望 | アセスメントシート、診断書 報告書へ記載 ・パーソナルネットワーク表 ・セカンドオピニオン依頼シート |

| 適用される法規制 | 適切な利用契約の締結(インフォームドコンセント) 障害者基本法、社会福祉法、障害者自立支援法 |

各種法規制 | |

| 以前類似設計から得られた情報 | ライフサポートファイル | 報告書へ記載 ・ライフサポートファイル |

|

| 不可欠なその他の要求事項 | 安全・安心であること | ||

| 適切性のレビュー | ケースカンファレンス、個別支援計画書へのサイン | ケースカンファレンス議事録 | |

| 漏れ、曖昧、背反の確認 | 利用者が必要に応じセカンドオピニオン情報 (個別支援計画のセカンドオピニオン) サービス事業所のセカンドオピニオン情報 (アセスメントのセカンドオピニオン) |

報告書へ記載 ・セカンドオピニオン依頼シート |

|

| アウトプット | インプットと対比した検証ができるような様式 | 個別支援計画書の発行、発行承認 | 個別支援計画書 |

| 購買、製造・サービスに必要な情報を提供する | |||

| 合否判定基準かその参照情報を含む | |||

| 安全・適正な使用に不可欠な特性を明確にする | |||

| レビュー | 計画したレビューを実施すること | 確認のタイミングとその仕組み、評価委員会の活動 「個別支援計画書」が定められた方法で仕上がっているか |

ケースカンファレンス議事録 |

| 設計・開発の結果が要求事項を満たせるか評価するために行なう | |||

| 問題を明らかにして必要な処置を行なうために行なう | |||

| 関連する部門の代表が参加すること | ケースカンファレンス | ||

| レビューの結果、処置を記録 | レビューの記録 | ||

| 検証 | 計画通りの検証 | サービス事業所が必ずセカンドオピニオンを聴取 (アセスメントのセカンドオピニオン) セカンドオピニオンの活用、第三者委員会、基本的には事業所責任で行う |

評価委員会意見書 |

| アウトプットがインプットの要求事項を満たしていることを確実にするために検証すること | |||

| 検証の結果及び処置を記録すること | セカンドオピニオン検証の記録 | ||

| 妥当性確認 | 計画通りの妥当性確認 | 再確認(モニタリング)、満足度調査 「きっとうまくいく」ために「もっとうまくいく」ために |

モニタリング議事録 満足度調査結果 |

| 製品が指定・意図した用途に応じた要求事項を満たすことができるか確認すること | |||

| 実行可能ならば引渡し・提供前に完了すること | |||

| 妥当性確認の結果及び処置を記録すること | 妥当性確認の記録 | ||

| 設計変更 | 設計変更を明確にして記録すること | たんに3ヶ月毎とは異なる見直しの方法を開発する モニタリング、別提案する |

モニタリング記録 |

| レビュー・検証・妥当性確認を適宜行なうこと | |||

| 変更を実施する前に承認すること | |||

| 製品を構成する要素と引き渡された製品に及ぼす影響をレビューすること | |||

※表3中の1は新規利用者との利用契約時において市町村の暫定支給決定に至るまでの個別支援計画書とその作成プロセスを示す。また表3中の2は新規利用者及び継続利用者との利用契約時において市町村の支給決定に至るまでの個別支援計画書とその作成プロセスを示す。

4-1-2 要員の適格性を確保するために

事業所及びサービス管理責任者の質の向上を図るための継続的な教育・訓練プロセスを検討した。 ただし個別支援計画の質を向上させるためにその作成プロセスを改善していく検討と、それを作成するサービス管理責任者やサービスの提供を担う支援スタッフの力量を改善していく取り組みの検討は本報告書では別の機会に譲ることとした。なぜならサービス管理責任者や支援スタッフに一定の力量が備わるまで、利用者が満足できる個別支援計画ができないという結論を導いてしまうおそれがあるからである。

ここでは、支援員の力量を明確化するための研修プログラムに備わるべき要素を以下提案するにとどめる。

a 知識・技能・マインドのバランスをもった獲得が可能になること

b「コミュニケーション」能力の獲得が可能になること

c 成功体験で人は伸びるのだから「コーチング」の手法が活用されていること

d 勘が働くかどうかの「匠技」と「気づき」に対する評価を活用されていること

e 信頼関係を築くための「ビジネスマナー」の獲得が可能になること

f 看護業界で取組まれている「ホスピタリティマインド」の獲得が可能になること

また、看護業界の取組事例をここで引用・紹介する。上記要素が含まれた研修プログラムの具体例である。

【引用】 教育計画基本方針 平成21 年度教育計画基本方針

日本看護協会は、専門職能団体として社会の求める看護ニーズに応え、良質の看護サービスを提供することを責務として教育事業に取組んできた。近年、都道府県看護協会をはじめ、学会、看護関連団体、看護系大学、医療機関などにおいて継続教育としての研修が多様なプログラムで行われるようになってきている。こうした状況に鑑み、日本看護協会は、年間の教育計画を本会重点事業並びに国の施策と連動させ、指導者・管理者層等の研修を重点に据えていく。同時に、都道府県看護協会等と連携し、看護実践の水準を維持・向上させるための教育環境をより整え、看護職のキャリア形成につながる仕組み作りに向けて、検討を行う。

看護教育センターおよび神戸研修センターで企画実施する研修は、基礎教育を終えたすべての看護職のための継続教育であり、看護職が専門職業人として必要とされる能力の獲得と向上を目的とする。

平成21 年度教育計画における研修プログラムについて、平成21 年度の研修プログラムのポイントは、以下のとおりである。

1 看護職の生涯にわたるキャリア形成を支援する

平成17 年度より提示してきた「専門職業人として看護職に必要な能力の全体像」(表1)を基本におく。各研修コースを平成17 年度より実践領域別に12 領域に区分して示してきたが、「細分化から統合化へ」と進んでいる今日、教育内容はすでに1領域を超えて多領域にわたっている実情から、(表2)のように継続教育における教育研修を新たに4つの柱に整理統合した。(表3)のように、学習者・研修受講者の看護実践の段階に応じた研修内容の段階設定については従来通りとした。

2 (省略)

3 (省略)

| 【表1】専門職業人として看護に必要な能力の全体像 | |||

| 項目 | 内容 | ||

| 専門的・倫理 的・法的実践 |

説明責任 | 自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。 | |

| 倫理的実践 | 人間の生命、人間としての尊厳および権利を尊重し、看護者の倫理綱領に基づいて看護を実践する。 | ||

| 法的実践 | 医療法、保健師助産師看護師法に基づき、日本看護協会等のガイドラインに沿って実践を行う。 | ||

| 看護の提供 とマネジメ ント |

看護の主要原則 | 専門的知識に基づく判断を行い、系統的アプローチを通して個別的な実践を行う。 | |

| 看護の提供 | アセスメント | 看護過程を展開するために必要な情報の収集・分析と健康問題の判断を行う。 | |

| 計画 | 看護上の問題の明確化と解決のための方策を提示し、問題解決のための方法を選択する。 | ||

| 介入 | 利用者へのインフォームドコンセント、直接的看護方法・相談・教育を実施する。 | ||

| 評価 | 実施した看護の事実に即した記録作成、実施した看護の評価、計画の修正・再構成を行う。 | ||

| コミュニケー ションと対人関係 |

対象となる人々に対して、適切なコミュニケーションと対人関係技術によって治療的関係を築く。 | ||

| 健康増進 | すべての人々を対象として身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態に到達するために、個人や集団が自己の目標を確認・実現し、ニーズを満たし、環境を改善し、環境に対処できるよう援助する。 | ||

| ケアマネジメント | 安全環境 | 対象となる人々へ安全な看護を提供し、人々が危機的状況にさらされているときは、保護し安全を確保する。 | |

| 専門職種間の協働 | 他の看護者および保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。 | ||

| 委任と管理 | 他の看護職および保健医療福祉関係者に委譲する場合には、自己および相手の能力と実践可能範囲内の活動を正しく判断し、委任し管理する。 | ||

| 専門能力の 開発 |

専門性の強化 | 研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。 | |

| 質の向上 | 看護業務の質を評価する際に、妥当性のある根拠を用いて、質の向上のための取り組みに参加する。 | ||

| 継続教育 | 常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 | ||

参考文献

ICN:An Implementation Modelfor the ICN Framework of Competencies for the Generalist Nurse,2003

日本看護協会編:日本看護協会 看護業務基準集.日本看護協会出版会,2007

日本看護協会編:看護者の基本的債務─基本法と倫理、日本看護協会出版会,2003

厚生労働省:「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」報告書,2004

日本看護協会:平成14 年度 看護政策立案のための基盤整備推進事業 報告書.p395-449,2003

日本看護協会編:平成17 年度 看護白書.日本看護協会出版会,2005

| 【表2】教育計画の4つの柱 | ||

| 看護における継続教育とは、看護基礎教育の上に積み上げられる学習経験である。その継続教育における教育研修を4 つの柱に整理し、それぞれの教育内容の特徴を示した。 | ||

| 1 | 「資格認定教育」 | 資格認定にかかわる教育 |

| 2 | 「ステップアップ教育」 | 個々人が目指す専門分野で、積極的に自らの能力開発を進められるための継続的・系統的な教育 |

| 3 | 「リフレッシュ教育」 | 生涯にわたって、医療・看護分野全般における新たな情報、知識および技術を習得できる教育 |

| 4 | 「特別企画」 | 本会の重点事業および、診療報酬・介護報酬の算定要件等に関連する教育 |

| 【表3】受講者の看護実践能力に応じた学習段階設定 | |

| 看護実践の段階は、看護職の実践能力を4 つの段階に分けたものである。その実践能力は<看護実践能力><組織的役割遂行能力><自己教育・研究能力>の3 つの側面より構成されている(平成14 年度ジェネラリストのためのクリニカルラダー:日本看護協会基盤整備研究)。この指標を用いて、それぞれの看護職が自らの実践段階と対比させ、自身が学ぶべき学習内容を含んだ研修を選択できるよう提示した。 | |

| Ⅰ | 指導や教育のもとで、基本的な看護を安全に実践できる。指導を受けることにより自己の学習課題を見つけることができる。 |

| Ⅱ | 看護実践の場面において単独で看護を提供できる。チームリーダー的役割や責務を認識し遂行できる。自己の学習課題に向けた学習活動を展開できる。 |

| Ⅲ | 高度な看護活動を実践でき、かつ他者にモデルを示すことができる。自己の学習活動に積極的に取り組むのみならず、指導的役割を発揮できる。 |

| Ⅳ | 論理的かつ実践的知識を統合して卓越した看護を実践し、所属を超えてリーダーシップを発揮できる。自己の学習活動はもとより組織的な教育・研究活動を主体的に実践できる。 |

引用 社団法人日本看護協会http://www.nurse.or.jp/nursing/education/training/plan.html

4-2 福祉におけるセカンドオピニオン(=「第2の意見」)の活用について

利用者本位の公平で公正な就労移行支援サービスの実現のためには、利用者にとって、サービス選択の幅が拡がることがポイントである。サービス選択の幅が拡がることで利用者ニーズをより的確に満たすことが可能になり、そのことで利用者本位のサービスが保証できるからである。

セカンドオピニオンは、利用者にとってのサービス選択に資する情報(比較検討材料)であるので、セカンドオピニオンには、個別支援計画の質を判断する力を引き出すこと、個別支援計画の透明性・公正性を担保することが期待される。

就労支援は属人的な無形のサービスであるので支援員の意識・スキルに依る部分が大きい。同時に就労支援に関する個別支援計画を作成するサービス管理責任者の意識・スキルによってその内容や効果が左右されることもある。一方で就労支援サービスを受ける利用者は自己のすべてのニーズを表明できるとは限らず、手に入れた限られた情報(個別支援計画もまたその一つである)をもとに自己のニーズを確定してゆくという側面がある。

このことから、就労支援サービスの内容(すなわち個別支援計画の内容)が利用者にとって「正解かどうか」は利用者満足を保証する指標ではなく、個別支援計画を作成するプロセスが「フェアかどうか」をもってそれに代わるものと位置づけることとした。つまり支援(およびそれを導いた個別支援計画)の結果・成果を問うのではなく、個別支援計画の作成プロセスを問うのである。

個別支援計画の作成プロセスがフェアかどうかの判断基準は「①個別支援計画を作成するサービス管理責任者(併せてサービス提供を担う支援者)の能力認定の方法を明確にすること」「②個別支援計画の作成プロセスを明確化(可視化)すること」「③それに関連する記録を明確にすること」である。

これらの判断基準を明確にする上で、重要なポイントは2点である。

①個別支援計画を作成するサービス管理責任者は、利用者が、サービス利用契約に際し受け取った個別支援計画書に対する評価・改善意見を表明するための情報(セカンドオピニオン)を第三者から手に入れる機会を保証すること。

②個別支援計画を作成するサービス管理責任者は、自ら自己の作成する個別支援計画の前提となる利用者のアセスメント(個別支援計画作成のためのインプット情報)に漏れ・曖昧・背反がないかを確認するためのセカンドオピニオンを求めること。(単に努力義務としないための「しくみ」としての作成プロセスについては既述)

そもそも個別支援計画の作成プロセスにISO9001 の設計・開発に関する規格を適用するのであるから、「同じインプット情報=利用者のニーズのアセスメント」から「同じアウトプット=個別支援計画書」が作られるべきで、サービス管理責任者の能力やサービス事業所の事情によって異なる「個別支援計画書」が導き出されることを許容することはできない。にもかかわらず利用者と支援者との関係性や支援者のスキルレベルに言及するのは、あくまでもゴール(ここでは就職)とそれに至るプロセス(就労支援サービスの具体的手法)を厳密に分けて考えるからである。

すなわち、利用者のニーズ(就職したい)というインプット情報から導くべきアウトプットは(たとえどんな能力レベルのサービス管理責任者であったとしても)「就職を達成し、仕事を通じて人生設計をしていくことを可能とする」というゴールである。このゴールが支援者や就労移行支援サービス事業所の事情により「まずは規則正しい生活リズム」という「ゴール」へ下方修正されるなどゆがめられてはならない、ということである。

ゴールが「就職を達成し、仕事を通じて人生設計をしていくことを可能とする」に設定されるならば、そこへ至るプロセスとして「まずは規則正しい生活リズム」という経路もあり得るだろうし「まずは企業実習」という経路もありうるだろう。その経路の設計に関してのみ利用者と支援者の関係性や支援者のスキルレベルを考慮した複数のルートの可能性を否定するものではないということである。

ただしゴールの設定(ここでは個別支援計画の作成)には期限が大切な要素である。利用者の意向とはかけ離れた期限(一般的にはあまりに大きく時間を取りすぎた期限)を設定した個別支援計画は、利用者のニーズに応えていないという批判は免れないであろう。

利用者本位のサービスとは、利用者のニーズが尊重されたサービスのことである。そして利用者が「自分のためだけに作られた個別支援計画」と感じられる要素がポイントである。セカンドオピニオンを活用することで個別支援計画に達成することが期待されるゴールの地点とそれへ至る期間にバラツキがなくなることが本研究により明確になった目指すべき状態である。

このことは、ややもすると「支援者本位のサービス」を「利用者本位のサービス」と思い込む危険から逃れるためにも外してはならない状態である。

(A)[利用者にとってのセカンドオピニオン]支援計画のセカンドオピニオン

利用者が、よりよいサービス提供(またはQOL)を求めるためにサービス管理責任者やケアマネなどの専門家に自らの負担でセカンドオピニオンを求めることで、これら専門家と一緒になって事業者(福祉サービス提供事業所が作成した)のプランを評価するというものである。相談支援事業所・(苦情解決の)第三者委員といった事業所外の専門家から意見を聞く(選択肢を知る・選択眼を得る)ものである。

利用者のメリットとして、個別支援計画に対する要望(改善意見)を表明できるようになることが期待される。また現事業者との良好な関係を保ちながら(むしろ保つために)複数の専門家の意見を聞くことで、自らの判断で事業者の作成する支援計画に要望することができれば、結果的に望む支援が得られることになり、良好な関係が継続できることになる。

ジョブコーチや就労支援員によって支援スタイルが大きく異なることが実際にはある。支援者が利用者に提示する情報だけで利用者の考えが流されてしまうこともまたある。これを踏まえ、ジョブコーチや支援者は、自分の考え方や利用者との関わり方一つで支援スタイルが大きく変わる可能性についても十分考慮しなければならない。支援者の利用者ニーズのアセスメント(それに基づく支援方針の目標設定)に揺らぎがないならば、支援者の「支援スタイル」は「支援者の個性」としてその差もまた評価することができるが、そうではなく、利用者ニーズのアセスメントの把握のスキルにおいて差があることで「支援スタイル」に差が生じることは避けなければならないことである。

同様に、企業の中の仕事においてもまた、利用者が自分の考えを表明する力(コミュニケーション関係)が重要視されるが、当然他の社員もまた障害を持つ労働者の考えをくみ取る力を求められる(これは障害特性の理解にとどまるものではない)。企業の中においても、障害を持つ労働者の考え(やニーズ)の把握力については強く求められるところである。

共通するところは、障害を持つ労働者の思い、考え、ニーズをどのように把握するか(アセスメントするか)が大切であるところにあり、この部分に「本人がセカンドオピニオンを求める行動」を組み込んで、その結果を反映させる、というものである。

利用者がセカンドオピニオンを求めることについて、就労移行支援サービス事業者のメリットとしては利用者の要望に基づく個別支援計画に近づくことで高いCSが獲得しやすくなるところにある。

利用者がセカンドオピニオンを求める行動については、利用者本人から就職したいという強い思いを引き出す観点が重要であり、これには利用者が自ら思索を深め、心の中の炎(意欲)を育てる視点が大切になる。意欲が育つためには、利用者が一定のスキル獲得や情報・知識の習得が必要である。言い換えれば、選択肢の入手である。

セカンドオピニオンもこのポイントを外してはならない。つまりセカンドオピニオンとは単に個別支援計画を批判・批評することではなく、利用者の思いを深め、整理させ、本人の意欲を引き出す発想で提供されなければならない。

この点においてセカンドオピニオンの提供は、インテークを通じての個別支援計画づくりと何ら変わるところはない。

セカンドオピニオンに関わるこの専門家は、利用者が雇う(費用負担する)こととなるから、この専門家は、利用者に対して責任を負うことになる。ただしこの利用者が負担する費用は個別給付の対象とすべきである。

(B)[事業者にとってのセカンドオピニオン]アセスメントのセカンドオピニオン

サービス管理責任者やケアマネージャーなどの専門家が、別の専門家に自己の設計したプランの評価を求めるものである。医療現場における症例検討会に相当するものである。

サービス管理責任者が、評価委員会(症例検討会)で仲間や同業者の意見を聞くことで、個別支援計画作成の前提となる利用者のアセスメントに漏れ、曖昧、背反の事実がないかどうかを確認するものである。

この評価委員会のメンバー構成として個別支援計画を作成する事業者からサービス管理責任者、直接支援担当者の2人、事業者以外から障害者雇用企業から1人、障害者就業・生活支援センターと特別支援学校から各1人、同種事業所のサービス管理責任者1人の計4人、合わせて6人体制を本研究では提案する。評価委員会の設置要綱案を下に併せて提案する。

就労移行支援サービス事業者が自前で「評価委員会」を設置する(委員を選任する)ことについては、費用負担の側面や公平性・公正性の側面から検討の余地が残るが、ここでは事業者側の委員の数が評価委員会の構成メンバーの過半数を超えないというルールを設定することで対処することとした。

また福祉サービスの苦情処理についても利用者からの苦情の受付担当者、解決責任者は施設職員であるし、第三者委員についても施設が設置することになっている。このことからも自法人で設置するのはスタートの段階としてはやむを得ないとした。ただし苦情処理については、都道府県に運営適正化委員会が設置されるなど自法人以外の機関が存在しているので、このことを参考にして「評価委員会」設置に関する公正性確保については、引き続き検討を要する課題である。

地域自立支援協議会にその役割を求めることは4-3-2項で触れる。

このセカンドオピニオンの取得は、サービス提供事業者が、その提供するサービスの根拠となる個別支援計画を、より利用者の意向に即したものにする(利用者の顧客満足度を高める)ために、自らの責任と費用負担で行うものである。

この姿勢を持つことで利用者から選択され、経営の持続性が担保されることとなる。

なお、この評価委員会については、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年9月29 日厚生労働省令第172 号)第23条5項に規定される個別支援計画の原案内容に対して意見を求めることとされている施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)をさらに拡大充実させようとするものである。

評価委員会設置要綱(案) |

||

| 第1条【目的】 | ||

| 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年9月29 日厚生労働省令第172 号)に基づく施設障害福祉サービス計画(個別支援計画)の作成に係る会議を確実に実施し、個別支援計画作成の前提となる利用者のアセスメント(ニーズの把握)に漏れ、曖昧、背反の事実がないかどうかを確認することを目的とする。 |

||

| 第2条【設置】 | ||

| 前項の目的を達するために、個別支援計画を作成する事業者(以下「事業者」という。)は評価委員会を設置する。 |

||

| 第3条【構成】 | ||

| 評価委員会は、事業者側からサービス管理責任者、直接支援担当者の2人、事業者以外から障害者雇用企業から1人、障害者就業・生活支援センターと特別支援学校から各1人、同種事業者のサービス管理責任者1人の計4人、合わせて6人体制を原則とする。 | ||

| 2 | 評価委員会の委員のうち、事業者側の委員が過半数を超えてはならない。 | |

| 3 | 事業者以外とは、事業者との経営上の資本関係がなく、事業者による業務上の指揮命令関係が及ばない者をいう。 | |

| 4 | 評価委員会の委員には、評価の対象となる当該利用者のサービス利用計画書を作成した相談支援専門員は含めない。 | |

| 5 | 事業者は、予め利用者に対し、個別支援計画作成にあたり評価委員会に意見を求めること、そのために評価委員会にアセスメント情報等個人情報を提供し共有すること、また委員構成を伝え、了解を得るものとする。 | |

| 6 | 事業者は、利用者が委員構成について異議を申し立てたときは、委員を変更するなどして、利用者の了解を得るための努力をする。 | |

| 7 | 事業者は、利用者の了解を得られない場合は、利用者個人を特定できる情報以外の情報のみ委員に提供する。 | |

| 第4条【委員の役割】 | ||

| 評価委員会の委員は、事業者が個別支援計画を作成するにあたり、サービス管理責任者が実施した利用者のアセスメント(ニーズの把握)に漏れ、曖昧、背反の事実がないかどうかを確認する。 | ||

| 2 | 委員は、前項のために必要かつ十分な情報提供を、事業者に求めることができる。 | |

| 3 | 委員は、利用者のニーズを把握するにあたり十分な情報が得られているかどうか、とくにニーズを把握するプロセスが適正であることやその記録に不備がないかを点検する。 | |

| 4 | 委員は、サービス管理責任者による個別支援計画の原案作成の意図を尊重しながらも、利用者のニーズを満足させるための計画として最善、最短な計画であるかを点検する。 | |

| 5 | 委員は、委員会としての個別支援計画に対する意見をまとめて事業者に通知する。 | |

| 6 | 委員は、互選で会議を進行する座長を定め、前項の通知は、座長名で行う。 | |

| 7 | 委員は、評価委員の在任中も退任後も利用者に関して知り得た個人情報に関する守秘義務を負う。 | |

| 第5条【委員会の意見通知】 | ||

| 委員会の意見は、委員の多数決をもって決定する。ただし決定の際の少数者の意見は、委員会の意見の一部として併記することを原則とする。 2 委員会の意見は、書面にて事業者に通知する。 |

||

| 第6条【事業者の義務】 | ||

| 事業者は、個別支援計画を作成するにあたり、評価委員会に意見を求める。 | ||

| 2 | 事業者は、この委員会から通知を受けた意見の意図を正確に個別支援計画に記載する。 | |

| 3 | 事業者は、この委員会の意見を反映した個別支援計画を発行するにあたり、事業者の管理責任者(実質的に経営資源の処分決裁権のある者)による承認を確実に行う。 |

|

| 第7条【費用負担】 | ||

| この評価委員会設置・運営に関する費用は、事業者が負担する。 2 委員会の庶務は、事業者が行う。 |

||

4-2-4 個別支援計画と評価委員会意見書(セカンドオピニオン)との機能等の比較

同じインプットから異なるアウトプット(個別支援計画を通じて達成が期待される利用者のニーズのゴール)が作られることはない。そのためにセカンドオピニオンを活用することで個別支援計画作成の現場に第三者の目を入れるのである。ただし、そのゴールへ至る経路は複数存在しうる。

経路が複数存在することを認めなければ、利用者の要望を受け入れる(個別支援計画のゴールに至る経路を改変する)ゆとりが生まれないからである。

個別支援計画書と評価委員会意見書(就労移行支援サービス事業者のアセスメントのセカンドオピニオン)とを比較・整理したものが、表5である。

| 責任の所在 | 決定権 | 利用者意向の インテーク |

進捗管理と モニタリング |

|

|---|---|---|---|---|

| 個別支援計画 | サービス管理責任 (ただし事業所組織として責任を負うことが前提である) |

サービス管理責任者 | サービス管理責任者により実施される | サービス管理責任者により管理される |

| 評価委員会意見書(セカンドオピニオン) | 評価委員会を選定招集した事業所 | 多数意見をセカンドオピニオンとするが少数意見も列記する (最高裁方式) |

上欄の情報を踏まえる | 行わない |

個別支援計画が、評価委員会によるチェック機能(事業者のアセスメントのセカンドオピニオン)を経て、評価委員会の意見を受けた後に、発行されるにあたっては、利用者とのサービス利用契約締結もまた同時に行われることから、個別支援計画書のリリース許可が、事業所の責任者(施設長)によって確実になされなければならない。これは個別支援計画に基づくサービス提供が確実に実施できることを、提供事業者が保証するためである。サービス管理責任者や就労支援員などの人的配置などの経営資源の割り当てをサービス提供事業者が確実に行う、というコミットメント(宣言)は、経営資源の処分決裁権のある者によってなされなければ実効性が担保されないからである。P8~9の表3「プロセスフロー図表」中の「個別支援計画の承認・発行」の権限者がサービス管理責任者ではなく、施設長としているのはこのことが理由である。

利用者にとってのセカンドオピニオン(A)は、利用者が費用(手間暇)負担をしたとしても必要だと判断すれば利用できることを保証する「しくみ」とする。利用方法を個別支援計画に記述する。

それによって他の専門家を紹介することが事業者の責務となる。他の専門家とは、少なくとも現事業者とは収支を別にする者でなければならない。

利用者は、自らのニーズ、例えば「就職したい」「就職を達成し、仕事を通じて人生設計をしていくことを可能としたい」というゴール(当面の人生の目標)とその期限を意識し、それへの最善で最短な(かつ経済的負担も少ない)支援を求めるのであるから、提示された個別支援計画書がその目標を叶えることに有効であるかどうかを判断し、サービスを受けることを納得するプロセスの保証が重要なのである。そのために支援計画に対して「対案」が存在しうるのかどうか、また自己の経済状態の中での選択可能性についてもセカンドオピニオンによって確認していくことを保証しなければならない。

事業者は、個別支援計画に対する改善要望を受け入れる体制を整える必要がある。事業者は、利用者からの改善要望を確認したら事業者にとってインプット情報が変わるということであるから「変更管理」(※表3参照 表2においては「設計変更)として記述)として位置づけて個別支援計画の作り直しをする。

いかに「タイムリー」に進めるかがポイントとなるので「モニタリング」のタイミングは事業者が決めるだけでなく、利用者もまた求めることができるものとする。

事業者が、利用者からの要望を受け入れるのは事業者自ら作成した個別支援計画が否定されたと理解するのではなく、利用者と協働で作り上げる(工程で品質を作り込む、すなわちプロセスの妥当性確認の一形態)と理解すべきである。利用者の新たな要望は、利用者がセカンドオピニオンを求めたことをきっかけに生まれやすくなるのだから、事業者自らが個別支援計画を改善し続けるためには利用者の要望に耳を傾け続けるという協働の姿勢が不可欠なのである。

利用者が事業者に直接伝えられない要望(苦情も含まれる)については、苦情解決の第三者委員や地域自立支援協議会など、それを受け止める体制を明確にし、このような要望が個別支援計画に反映させることを追求する。困難な場合には「事業者の変更」もありうる。

費用は原則として個人負担とするが個別給付の対象とすべきである。

事業者にとってのセカンドオピニオン(B)は、事業者が利用することを義務づける「しくみ」とする。別の専門家(評価委員会)の意見を個別支援計画に記述する。その目的は利用者にとっての比較検討材料の提供とともに計画立案事業者の(合否評価ではなく)公正な姿勢に対する判断材料の提供である。

評価委員会に意見を求める際に、委員会に対して提供する利用者のアセスメント情報は個人情報となるので評価委員会の委員と情報共有することの承諾をあらかじめ利用者から得なければならない。また、その際には評価委員会の委員構成をアセスメントの際に利用者(場合によってはその家族)に提示した上で、承諾の意志を確認する(実務上この確認は重要事項説明を通じて行う)。確認の記録は文書(実務上、この文書はサービス利用契約書となる)で残す。

ただし利用者によっては過去に受けた支援の経緯などの理由により承諾を拒否することが考えられる。この場合、利用者の拒否を理由に直ちに事業者がセカンドオピニオンを求めないことについて免罪符が得られたと結論づけるのではなく、評価委員会の委員構成を変更するなどして、事業者がセカンドオピニオンを評価委員会に求めることを追求し続けなければならない。

サービス管理責任者が、個別支援計画を作成する際には、自事業所における支援担当予定者と利用者との関係性に着目することになる。利用者のニーズに合った支援計画を作成する上で、支援者のもつスキル(支援者によってそのスキルレベルが異なることや支援者と利用者との関係性が支援結果に影響を及ぼすことが大きいのが実態であるが)を最大限に引き出すことを当然想定するから、直接サービス提供を担当することになる支援者の状態によって支援計画が調整されることがありうる。このため、サービス管理責任者のインテーク面接は利用者や家族等の関係者に対して行うだけでは不十分であり、合わせて支援者(施設スタッフ)の面接(やコーチング)もまた不可欠であることを意味する。

一方で、利用者にとって見れば、支援者が替われば受けたい支援が変わることがあり得る。その理由は、支援がきわめて個人対個人の関係性の中で展開するからである。ただしこれは目標に至る経路に限定してのことである。複数の経路が存在する場合、伴走する支援者によって経路を変更することがランナーである利用者にとっては選択肢になるという意味である。

当然この考え方を採用するときに十分注意を払わなければならないのは、個別支援計画は利用者のニーズや思いを実現させるために最善で最短の計画であるべきという原則である。すなわち支援者の状態によって提供されるサービス(目標へ至る経路)が変わろうとも、利用者のニーズを満足させるという目標は変わらないのである。支援者や支援事業所の事情(特に利用者が望むサービスを提供できないという言い訳)を優先させた個別支援計画は許されないということである。

一例を挙げれば、空腹を満たしたいというニーズを利用者が持っているとき、その利用者の嗜好や事業所の調理員のスキルや材料によって、具体的に提供されるメニューは、変わりうるということである。ただし、メニューが変わったとしてもいずれも結果としては利用者の空腹感は大いに満たされる。それが目標だからである。利用者の空腹感を最善で最短に満たすメニューの提供がここでいう個別支援(計画)である。にもかかわらず事業所の調理員のスキルや材料の事情が優先され、利用者の嗜好や満腹感への考慮が後回しにされるならば、それは許されないということになる。

このことを担保するには、サービス管理責任者一人の意識のみに委ねるのは不十分なのでサービス管理責任者が「評価委員会」にセカンドオピニオン(アセスメントのセカンドオピニオン)を求めることを個別支援計画書作成プロセスの中にビルトインするのである。つまり「評価委員会」はサービス管理責任者が実質的にセカンドオピニオンの入手を保証する「しくみ」として評価できる。「評価委員会」という第三者の目が個別支援計画書を作成する際に入るからである。

自事業所の事情を優先しがちな個別支援計画作成の現場に第三者の目(セカンドオピニオン)を入れていくことで個別支援計画書がフェアであることを保証しようとするものである。

サービス管理責任者や支援者が想定するところの(あるいは安易に想定しがちな)「自分のできる範囲の個別支援計画」から脱却するため、と理解することもまたできる。

(A)利用者にとってのセカンドオピニオン(支援計画のセカンドオピニオン)は、利用者が希望する時期のいつであってもよい。しかし、暫定支給決定を受けて利用契約を締結するときに「個別支援計画書」の提示をされたとき、あるいは暫定支給決定後に、一定期間サービスを利用し、その結果を踏まえて本支給決定がされ「(見直し後)個別支援計画書」の提示をされたときの二つが考えられる。

(B)事業者にとってのセカンドオピニオン(アセスメントのセカンドオピニオン)は、暫定支給決定と本支給決定がされるまでの間の「(見直し後)個別支援計画書」を作成するときである。

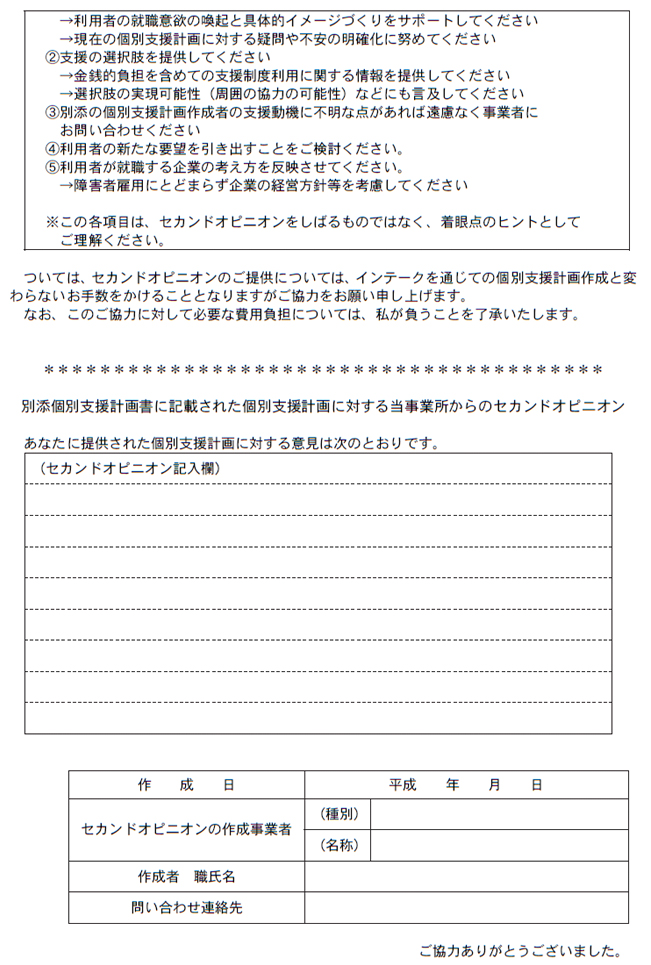

セカンドオピニオン提供は主体的な当事者意識をもってセカンドオピニオンの提供に努めなければならない。具体的な心構えを以下整理する。

①利用者本人の思いを傾聴すること

→自力で自分の思い、働く姿、将来の夢を作り上げることをサポートすること。

→利用者の就職意欲の喚起と具体的イメージづくりをサポートすること。

②支援の選択肢を提供すること

→金銭的負担を含めての支援制度利用に関する情報を提供すること。

→選択肢の実現可能性(周囲の協力の可能性)などに関する情報を提供すること。

③当初の個別支援計画作成者の思い(支援動機)へ共感すること

④利用者の新たな要望を引き出すこと

⑤利用者が就職する企業の考え方を反映させること

→障害者雇用にとどまらず企業の経営方針等を考慮すること

4-2-8 利用者がセカンドオピニオンを活用するための保証方策について

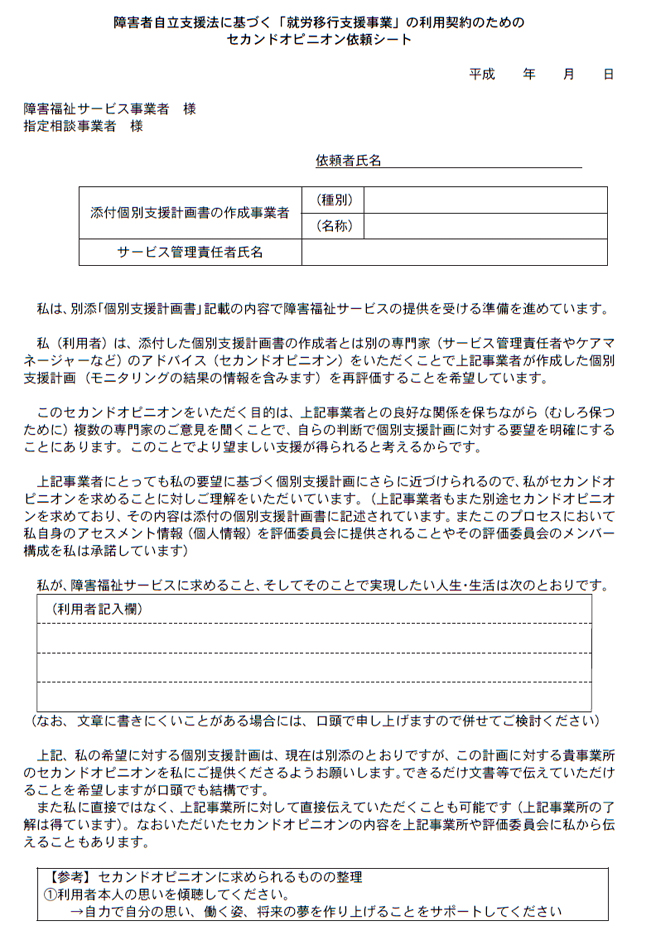

ここで前項に示した「利用者がセカンドオピニオンを入手する機会を保証すること」のために「セカンドオピニオン依頼シート」の活用を提案する。

依頼シート作成の着眼点は次のとおりである。

①利用者が、個別支援計画書と合わせてセカンドオピニオンの提供を求める事業者に提示して、簡便にセカンドオピニオンを入手するために。また、セカンドオピニオンを求められた事業者も「自己に求められるもの」を簡便に理解するために。

②利用者にとって言いにくいことも含めて明確になっているか確認するために。また自分の望むことへの支援が不十分であるという不満が高じたときに、場合によっては自分の希望が「望み過ぎであること」に気づくことで漠然とした不満を解消するために。

障害を持つ利用者が個別支援計画書やアセスメントシートを携えて事業者を訪問し、セカンドオピニオンの作成を口頭で依頼することの困難性は高い。この依頼の困難性がセカンドオピニオンを求める姿勢や気持ちを削ぐことがないようにする配慮が不可欠である。そのためのツールとして開発した。これが具体的な「利用者と支援者の協働のしくみ」の一つとなる。

個別支援計画作成プロセス(とくにセカンドオピニオンを求めるしくみ)は、利用者と支援者の関係を利益相反関係者いうとらえ方をするのではなく、協働関係ととらえる上では不可欠である。

「納得して支援方法を選択するのは利用者の基本的な権利」であると同時に利用者の納得した選択は顧客満足そのものであり、支援者との関係の持続(事業の持続性)の重要な要素になる。ここにこそ双方のメリットを見出せるのである。

また、障害を持つ利用者にとって、個別支援計画のセカンドオピニオンを求めることは、一つの手段であり、このこと自体が目的でない。

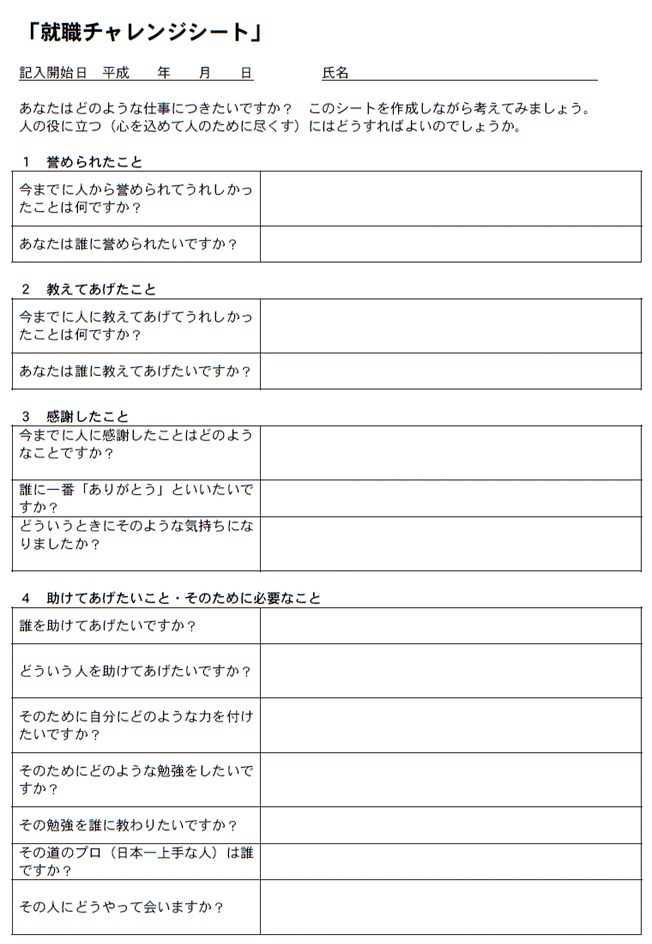

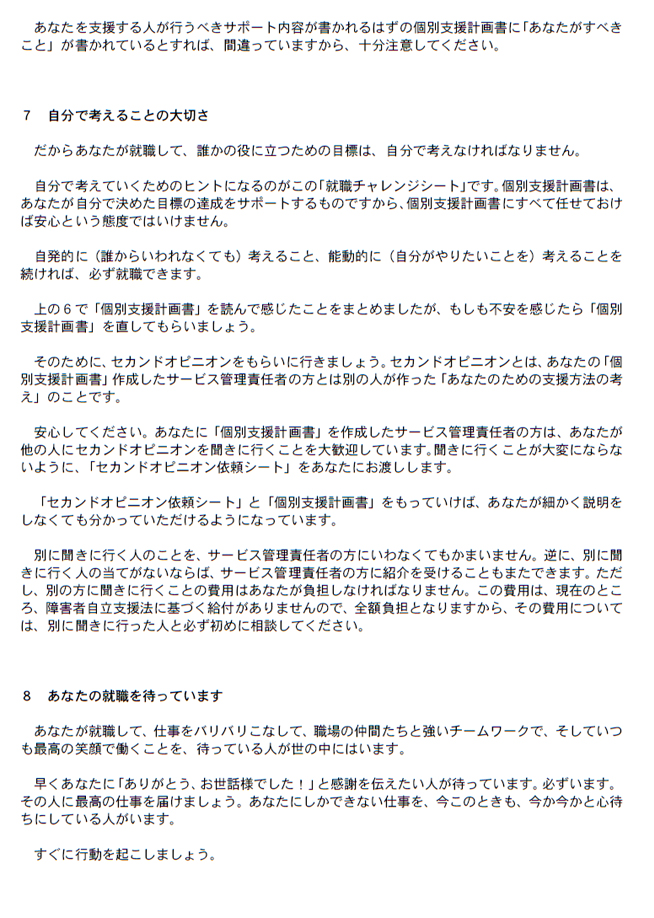

そこで次に、自己の目標(就職)と個別支援計画のセカンドオピニオンとの関係を理解しやすくするための「就職チャレンジシート」の活用を提案する。

チャレンジシート作成の着眼点は次のとおりである。

①利用者自身が、個別支援計画と自身の就職への現実的なつながりを可視化するために。

②このシート作成を通じて意欲を深化させ、イメージを具体化していくために。

またチャレンジシート前半の、自分自身の仕事を見つけるための思考を深めるフローについては、後述する「障害を持つ労働者の意識調査」の結果の中の「働いていて一番やる気(うれしさ)を感じるときはどのようなときか」という設問への回答をもとに構成した。

障害者自立支援法の施行後3 年の見直しによる「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」においてサービス利用計画案を勘案しての支給決定プロセスへの見直しが盛り込まれている。従来、サービス利用計画の作成については、計画の作成が市町村の支給決定後になっていること、対象が限定されているなどしてあまり利用されていないことから、支給決定の前にサービス利用計画案を作成し、支給決定の参考になるように見直しすることやサービス利用計画作成の対象者を重度障害者等に限定されている現状から大幅に拡大することが改正案に盛り込まれている。またサービス利用計画案に代えて、省令で定める計画案(セルフケアプラン等)を提出することなども含まれている。

ただし、法律改正案では、施行日が平成24年4月1日となっていることから、しばらくは現行制度が継続すると思われる。

ここでは、個別支援計画とサービス利用計画の関係を整理・検討する。とくに2つのセカンドオピニオン(次項4-3で詳述)との関係性に着目して整理したのが、表5である。

| 比較項目 | サービス利用計画書 | 個別支援計画書 | |

|---|---|---|---|

| 利用者 | セカンドオピニオンの種別 | - | 個別支援計画のセカンドオピニオン |

| どのように | - | 同種の他事業者に求めて | |

| いつ | - | いつでも | |

| 事業者 | 作成者 | 相談支援事業所 | サービス事業所 |

| セカンドオピニオンの種別 | アセスメントのセカンドオピニオン | アセスメントのセカンドオピニオン | |

| どのように | サービス担当者会議 | 評価委員会 | |

| いつ | サービス担当者会議時 | 暫定支給決定と本決定の間 |

個別支援計画書と似て非なるものに「サービス利用計画書」がある。高齢者福祉においてのケアマネージャーによる「ケアプラン」が「サービス利用計画書」に該当し、サービス事業所が作成する「ケア計画書」が「個別支援計画書」である。

サービス利用計画書を作成するときに、地域のサービス事業所の存在など「社会資源の有無」の状態を考慮することがあろうが、サービス事業所の個別事情を優先させてはならない。

このことを担保するには、指定相談支援事業所の相談支援専門員の意識のみに委ねるのは不十分なので「サービス担当者会議」が置かれている。つまり「サービス担当者会議」は相談支援専門員が実質的なセカンドオピニオン(アセスメントのセカンドオピニオン)を入手することを保証する「しくみ」として評価できる。「サービス担当者会議」によってサービス利用計画書を作成する際に第三者の目が入るからである。

現行制度の下では、サービス利用計画書の作成と個別支援計画書の作成が並走することがある。本来ならば(障害者自立支援法等一部改正案に盛り込まれたとおり)サービス利用計画書の作成が先行すべきである。利用者にとっては、サービス利用計画書に基づいてサービス事業所を選択しそのなかで個別支援計画書が作成されていき、自己のニーズに合った障害福祉サービスを受けるという流れが自然であるので、相談支援事業所とサービス事業所が対立する必要はないものの独立していなければならない(この考え方は高齢者福祉においてケアマネ事業所とサービス事業所の関係に一定の制限が課せられていることと同じである)。

したがってサービス事業者がセカンドオピニオン(アセスメントのセカンドオピニオン)を求める先として、相談支援事業所を選択することは避けるべきである(p13「評価委員会設置要綱(案)」のメンバー構成からも除いてある)。

本研究の検討対象は、就労移行支援事業の個別支援計画であるから、むしろ障害者就業・生活支援センターや障害者雇用実績のある企業に対して評価委員会に参加することを求めるべきである。

一方で、セカンドオピニオンを活用して見直しされた個別支援計画に関する情報がサービス利用計画書に反映されることは望ましいことである。サービス利用計画書を作成したり、サービス利用をモニタリングしたりするためのサービス担当者会議の議論に個別支援計画書の見直しが反映されること(情報共有がされること)は不可欠である。

個別支援計画書を作成するサービス管理責任者は、適時に個別支援計画書の内容に関する情報(特に見直しされたときの情報)を進んでサービス担当者会議に提供すべきである。その結果、市町村の支給決定の見直しがまた適時に見直されていくことで、利用者本位の公平で公正な就労移行支援サービスの提供が可能になる。

障害者自立支援法の施行後3 年の見直しによる「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」において、自立支援協議会については、法令上の位置づけを明確にするために法律上に根拠を設けることとされている。自立支援協議会を構成する関係者としては、サービス事業者、相談支援事業者、行政関係者、当事者・当事者団体のほか、企業・就労支援、民生委員、障害者相談員、高齢者介護、子育て支援・学校、保健・医療等の分野からの幅広い連携が求められている。

セカンドオピニオンを活用した個別支援計画の充実を図っていく上で、利用者が、当初個別支援計画書を作成したサービス管理責任者以外の専門家を求めていくときや、事業者が評価委員会を組織化していくときに、地域自立支援協議会による支援が求められることとなろう。

利用者本位で公平で公正な手続きによる個別支援計画書作成プロセスにおいて、本研究にて不可欠な要素として位置づけている第三者の目によるセカンドオピニオンの活用を現実のものとしていく上で、サービス事業者を超える立場の組織が果たす役割は大きいものとなる。

今後、法定化により具体的な役割の位置づけが明確になってくると思われるが、「相談支援」に限定されずに、障害者自立支援法のすべてのサービスに対して関係を持つ方向で見直されていくことに期待したい。

4-2-2項で述べたように、利用者と支援者の関係性が重要だとしても、支援者に当然求められるべき最低限の「当たり前品質(ここでは「利用者の就職したい」というニーズに基づいて、就職を達成しその状態が継続できることを保証する支援の品質)」を下回ってはならないのであって、支援者に求められる標準以上の品質(いわば「魅力的品質」と表現することが可能な、利用者に十分な満足感と期待充足感をもたらす支援の品質)が保証されることが前提である。

この「魅力的品質」は支援者の主体性(強い当事者意識)から生まれる。と同時に利用者にとっての魅力の源泉は「自分のためだけの支援」を感じるところにある。利用者一人ひとりにとっての就職の支援、就職後の勤続のための支援は異なる。利用者を取り巻く環境、とりわけ人間関係(利用者の人的サポート体制)が固有だからである。

今回の調査結果(後述)からも、会社での仕事上の悩み、困ったとき、辞めたくなったときに相談できる人がいることは勤続する上で重要な要素であることが明らかになった。障害を持つ労働者一人ひとりの人間関係(パーソナルネットワーク)を明確にしていざというときに適時に活用(応援依頼)できる体制を作り上げることが重要である。この支援体制は、支援する側が意識して自発的に作り上げなければならない。

このような支援体制の構築は、障害者を雇用する企業内の障害を持つ社員をサポートする社員(社内支援者)にも要請される。同僚である障害を持つ社員をどのようにサポートするかは、周囲の社員の主体性によるところが大きい、という企業の方の声も聞かれた。パーソナルネットワーク整備の必要性に関する企業側の要望は、たとえば障害を持つ社員が以前離職したことがあるならば、その情報(特に離職時にどのような支援体制があったのか、または支援体制の不備があったのか)を企業側に十分伝わり、かつ企業側が理解していることが大切であり、このことを教訓として、連絡不足による再離職という事態が生じないようにしたい、というものである。

ここで上に示した「障害を持つ労働者一人ひとりの人間関係を明確にしていざというときに適時に活用(応援依頼)できる体制」づくりのために「パーソナルネットワーク票」(次頁)の活用を提案する。特に勤続を支援する体制を整えていくためにパーソナルネットワークを可視化することを企図している。仕事以外の側面にも着目していくことの重要性は、今回の調査結果からも明らかである。

パーソナルネットワーク票、個別支援計画書やセカンドオピニオン依頼シート等は『ライフサポートシート』として『ライフサポートファイル』に保管し、インテークを簡便に行えるようにして支援の継続性を保証する体制を整備していくべきである。

将来的にはICチップ入りカードの導入活用などを視野に入れ、ソフト面のみならずハード面からもストレスなく活用することを保証していく体制を整備することが望ましい。